Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

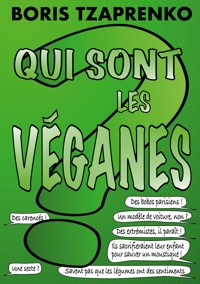

Qui sont les véganes ? D'aucuns disent que le véganisme est une mode qui s'oubliera, comme sombrent dans le passé toutes les modes. C'est ignorer que le terme a été créé en 1944 par Donald Watson, le premier végane, co-fondateur de la « Vegan Society ». Si c'est une mode, elle dure, elle est mondiale et elle fait de plus en plus parler d'elle ! Certains ont essayé, dans des propos divers et variés, de catégoriser les véganes, de les cantonner à un groupe ou de les réduire à un type de personnalité. Nous verrons que non, le véganisme n'est pas « juste un truc de bobo ». Voici un recueil d'interviews et de témoignages, loin d'être exhaustif, qui montre la grande diversité sociale et psychologique de ceux qui ont adopté ce mode de vie éthiquement progressiste. Ils nous diront quand, et surtout pourquoi, ils ont fait ce choix. Certains de ces textes décriront la réaction de leur entourage, familial et social, lorsqu'ils ont officialisé cette conviction ; ces récits souligneront la force avec laquelle ils la portent à contre-courant de la doxa. Selon leur personnalité, certains véganes intellectualisent plus ou moins cette attitude morale, faisant, par exemple, intervenir la notion de spécisme. D'autres n'éprouvent même pas le besoin d'argumenter tant il leur semble évident qu'il s'agit simplement de non-violence. Tenant un langage ou un autre, tous et toutes convergent vers une idée commune : en l'absence de toute nécessité, il est immoral de produire volontairement quelque souffrance que ce soit.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 215

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Table des matières

PRÉAMBULE

TERMINOLOGIE ET NOTIONS

Végétarien

Flexitarien ou flexivore

Pesco-végétarien

Végétalien

Végane ou végan

Sentience

Animal

Spécisme

Spécisme recto, l’espèce élue

Spécisme verso, nos chouchous

Le spécisme dans notre langue

Sois mignon ou crève !

Antispécisme

TÉMOIGNAGES

1) Thierry et Valérie Blancheton

2) Layla Benabid

3) Hervé Berbille

4) Jean Berland

5) Alexandra Blanc

6) Laura Bindschedler

7) Marc Bindschedler

8) Charlotte Clément

9) Robert Culat

10) Florence Denneval

11) Fabien Dechelotte

12) Hervé Dréau

13) Emmanuel Dufour

14) Quentin Folliasson

15) Monica Furlong

16) Mauricio Garcia-Pereira

17) Natasha Garnier

18) Sandra Krief

19) Ianik Letrèfle

20) Mila

21) Etienne Mouly

22) Frédéric Mesguich

23) Chloé Ka

24) David Olivier

25) Astrid Prévost-Benhassine

26) Lily Rochette

27) Jérôme Segal

28) Chloé Tesla

29) Audrey Teillet

30) Nathalie Thiébaut

31) Marie Thomas

32) Res Turner

33) Stephanie Valentin

34) Stefan Velvetine

35) Elodie Vieille Blanchard

36) Julie Wayne

PRÉAMBULE

D’aucuns disent que le véganisme est une mode qui s’oubliera, comme sombrent dans le passé toutes les modes. C’est ignorer que le terme a été créé en 1944 par Donald Watson, le premier végane, co-fondateur de la « Vegan Society ». Si c’est une mode, elle dure, elle est mondiale et elle fait de plus en plus parler d’elle !

Certains ont essayé, dans des propos divers et variés, de catégoriser les véganes, de les cantonner à un groupe ou de les réduire à un type de personnalité. Nous verrons que non, le véganisme n’est pas « juste un truc de bobo ».

Voici un recueil d’interviews et de témoignages, loin d’être exhaustif, qui montre la grande diversité sociale et psychologique de ceux qui ont adopté ce mode de vie éthiquement progressiste. Ils nous diront quand, et surtout pourquoi, ils ont fait ce choix. Certains de ces textes décriront la réaction de leur entourage, familial et social, lorsqu’ils ont officialisé cette conviction ; ces récits souligneront la force avec laquelle ils la portent à contre-courant de la doxa.

Selon leur personnalité, certains véganes intellectualisent plus ou moins cette attitude morale, faisant, par exemple, intervenir les notions de spécisme, de sentience1, de philosophie utilitariste ou déontologique… D’autres n’éprouvent même pas le besoin d’argumenter tant il leur semble évident qu’il s’agit simplement de non-violence.

Tenant un langage ou un autre, tous et toutes convergent vers l’idée de base commune : en l’absence de toute nécessité, il est immoral de produire volontairement quelque souffrance que ce soit.

Tous les témoignages ont été recueillis par écrit. Pour chacun d’entre eux, je n’ai rédigé que les questions et la présentation des personnes. Toutes les réponses sont les propres écrits de ces dernières.

1 Les notions de spécisme et de sentience seront abordées dans le chapitre suivant.

TERMINOLOGIE ET NOTIONS

Végétarien

Les végétariens ou les végétariennes ne mangent pas de chair : ni viande ni poisson. Leur régime, le végétarisme, autorise en revanche les autres produits d’origine animale : produits laitiers, œufs, miel…

Flexitarien ou flexivore

Sont flexitariens ou flexivores ceux qui sont végétariens plusieurs fois par semaine, mais qui consomment tout de même de la viande le reste du temps.

Pesco-végétarien

Les pesco-végétariens ne mangent pas de la viande, mais consomment du poisson, des crustacés et des mollusques aquatiques. Ils s’autorisent aussi les autres produits d’origine animale : produits laitiers, œufs, miel…

Végétalien

Les végétaliens ou les végétaliennes ne se nourrissent d’aucun produit d’origine animale : ni viande, ni poisson, ni produits laitiers, ni œufs, ni miel… Aucun !

Végane ou végan

En anglais « vegan ». Ce mot a été formé par la suppression des lettres centrales du mot « vegetarian ». Il a été proposé en 1944, par Donald Watson, cofondateur de la Vegan Society. Né le 2 septembre 1910, il meurt le 16 novembre 2005, à 95 ans, après 81 ans de végétarisme dont 60 ans de régime végétalien1.

En français, on peut dire « végan » au masculin et « végane » au féminin. Toutefois « végane » est un mot épicène, c’est-à-dire qu’il peut être indifféremment utilisé pour les deux genres. Ainsi une femme dira toujours qu’elle est végane, mais un homme peut dire qu’il est végan ou végane.

Le véganisme est la façon de vivre des véganes. Celleci consiste à ne consommer aucun produit, pour quelque raison que ce soit, résultant de l’exploitation animale, et à ne rien faire qui puisse causer du tort à tous les animaux, humains ou non-humains. Le véganisme est résolument non violent.

Les véganes ont donc un régime alimentaire végétalien, mais, en plus de cela, ils n’utilisent ni cuir, ni fourrure, ni duvet, aucune ressource animale pour se vêtir ou toute autre raison. Ils ne consomment aucun produit testé sur les animaux, ne montent pas à cheval, ne vont pas voir les spectacles de dressage dans les cirques, les delphinariums ou toute autre attraction mettant en scène des animaux tels que corridas et autres rodéos.

Les véganes tentent de ne participer à aucune forme d’exploitation animale.

Le véganisme ne demande pas forcément qu’on fasse quelque chose pour les autres animaux ; il exige seulement qu’on ne fasse plus rien contre. Autrement dit : il ne s’agit pas de faire le bien, il s’agit de ne plus faire volontairement le mal.

J’ai précisé « volontairement », car même les véganes les mieux attentionnés causent indirectement ou incidemment des morts et des souffrances animales. Les pieds écrasent des insectes, les machines agricoles et les traitements causent la mort d’animaux dans les cultures de végétaux consommés par les végétaliens… Mais, il s’agit là d’accident et non d’exploitation délibérée.

Ensuite, aimer ou ne pas aimer les autres animaux… cela n’a plus rien à voir avec le véganisme. Il s’agit plus d’une idée de justice que d’amour.

Les véganes se permettent-ils de tuer les moustiques ? Si un moustique menace par sa seule présence de me piquer, je le tue sans hésiter ! Ce geste ne sera pas de l’exploitation, mais de la défense. En effet, si je me laisse piquer, ce sera le moustique l’exploiteur et moi l’animal exploité.

Sentience

Se prononce « sen-t-ience » et non « senssience ». À ce substantif est associé l’adjectif « sentient ». La sentience, du mot latin sentiens, est la capacité d’interpréter le monde subjectivement, de ressentir la peur, la tristesse, le plaisir, la douleur. Posséder un système nerveux est indispensable pour être sentient ; les végétaux ne le sont donc pas. La sentience distingue la capacité de raisonner de celle de ressentir. Un logiciel peut raisonner, grâce à une suite d’algorithmes simulant la raison, mais il ne ressent rien ; il n’est donc pas sentient. Un être sentient éprouve des sensations et des émotions. On emploie parfois « sensible » comme synonyme de « sentient ». On dit d’un être sentient que ce qui lui arrive lui importe, qu’il a des aspirations, au moins celle de vivre le mieux possible ; il tente d’éviter ce qui est hostile à son intégrité et même ce qui réduit son confort ; il recherche ce qui lui est favorable.

Comme déjà mentionné plus haut : dépourvus de système nerveux, les végétaux ne sont pas sentients.

Cette notion de sentience est de la plus grande importance en éthique animale.

Animal

Dans le langage courant, nous conservons l’habitude de désigner les autres espèces par le terme : « les animaux ». C’est un automatisme dont nous avons beaucoup de mal à nous défaire.

Il se trouve pourtant que, au moins depuis Charles Darwin, on sait que l’être humain est aussi un animal. En effet, la classification scientifique traditionnelle reconnaît six règnes :

Les bactéries.

Les archées.

Les protistes.

Les végétaux.

Les mycètes.

Les animaux. <-(Nous faisons partie de ce règne-là).

D’une part, nul besoin d’être très convaincant pour affirmer que nous ne sommes ni des bactéries, ni des archées, ni des protistes, ni des végétaux. D’autre part, il est facile de voir que le règne « humain » ne figure pas dans cette liste. Il n’y a pas un règne spécialement pour nous, qui nous isolerait au-dessus de tous. L’hypothétique « propre de l’homme » censé nous distinguer des autres animaux n’existe pas.

Il existe une autre classification qui compte sept règnes ; cependant, elle classe aussi les humains dans les animaux.2

Conclusion : nous sommes bien des animaux.

Spécisme

Dans tout ce qui va suivre, il sera parfois question de « spécisme ». Il est donc important de préciser ce terme.

Spécime, version courte

Le spécisme est une discrimination selon l’espèce. L’une de ces manifestations crée arbitrairement une frontière distincte entre les animaux humains et non-humains pour placer les humains infiniment au-dessus de toutes les autres formes de vie. Cette séparation arbitraire range dans le même sac tous les non-humains, des grands singes aux acariens, sous le substantif : « animaux ». Au moins depuis Charles Darwin, on sait pourtant, comme cela vient d’être dit, que l’humain est un animal lui aussi. Pour l’antispécisme, l’infinie différence imaginaire de nature entre les humains et les autres espèces n’existe pas ; elle est remplacée par un continuum de degrés de complexité entre toutes les espèces.

La deuxième manifestation du spécisme fait que les égards que nous avons pour certains animaux sont différents de ceux que nous avons pour d’autres, du seul fait qu’elles n’appartiennent pas à la même espèce. Nous avons des chouchous ! Par exemple, en France, il est arbitrairement admis que les chiens et les chats sont des animaux de compagnie alors que les bovins, les cochons, les agneaux les poules… sont des ressources que l’on peut consommer.

Illustration de Pawel Kuczynski3

Spécime, version développée

C’est en 1970, dans une brochure peu diffusée, que Richard Ryder a créé ce mot (en anglais « speciesism ») par analogie avec les mots « racisme4 » et « sexisme ».

Le terme a été popularisé par le philosophe utilitariste australien Peter Singer. Dans son ouvrage fondateur La Libération animale, celui-ci confirme qu’il doit ce mot à Richard Ryder5. Le spécisme est consubstantiel au racisme et au sexisme. Tous trois sont en effet de la même essence ; tout comme le racisme est une discrimination selon la race et comme le sexisme est une discrimination selon le sexe, le spécisme est une discrimination selon l’espèce. Au substantif « spécisme » correspond l’adjectif « spéciste ». Ces deux mots entraînant « antispécisme » et « antispéciste ». En France, Cahiers antispécistes6 est une revue fondée en 1991 dont le but est de remettre en cause le spécisme et d’explorer les implications scientifiques, culturelles et politiques d’un tel projet.

On peut distinguer deux faces de l’idéologie spéciste. Je les appellerai : « le spécisme recto » et « le spécisme verso ».

Spécisme recto, l’espèce élue

L’une des manifestations du spécisme crée arbitrairement une frontière distincte entre les humains et les autres animaux pour placer les humains infiniment audessus de toutes les autres formes de vie. Cette conviction, purement essentialiste, va parfois très loin : j’ai entendu une personne me maintenir que Dieu avait créé l’Univers tout entier pour l’homme. Selon cette croyance, nous serions donc l’espèce élue.

Cette face du spécisme place donc l’humain d’un côté d’une frontière imaginaire et toutes les autres créatures de l’autre. Cette séparation arbitraire range dans le même sac tous les non-humains, des grands singes aux acariens en passant par les limaces, sous le substantif : « animaux ». D’un côté l’humain, donc, essentiellement distinct et infiniment supérieur à tout ce qui vit, de l’autre les autres animaux. C’est aussi simple que cela. D’après l’humain, l’humain est tellement supérieur que comparativement à lui, il n’y a aucune différence notable entre un gorille et un pou. Un peu comme par rapport à la hauteur de la tour Eiffel, il n’y a pas de différence notable entre la taille d’une souris et d’une fourmi. Il se trouve pourtant que, dans la complexité des êtres, des simples virus aux plus évolués, existe une progression continue, et non une séparation franche laissant supposer que nous sommes d’une essence spéciale et suprême. Comme les autres animaux, nous faisons pipi et caca, nous mourons ; nous n’avons rien de créatures éthérées, de purs esprits emplissant tout l’Univers, nous ne sommes pas des dieux. Nous verrons plus loin qu’en plus rien ne permet vraiment de dire que nous sommes tout en haut de ce continuum d’évolution. Quoi qu’il en soit, entre les humains et les autres espèces, il n’y a aucune différence de nature ; il a seulement des différences de formes et de degré de complexité. Ceci n’est pas mon opinion mais un fait constaté et établi par la science : les neurosciences, la paléontologie et la paléoanthropologie…

La surestimation de l’homme par l’homme, cette estime hypertrophiée qu’il a de lui-même, a reçu plusieurs leçons à travers l’histoire. L’humain pensait qu’il était au centre de l’Univers et que ce dernier tournait autour de lui. Un jour, Copernic, appuyé plus tard par Galilée, a démontré que notre monde tournait autour du Soleil. Nous avons plus tard pris acte que notre étoile, le Soleil, n’est qu’une étoile de taille assez réduite parmi deux cents milliards d’autres étoiles dans notre seule galaxie, la Voie lactée. Et, que non ! Non, encore une fois, le Soleil ne se trouve pas au centre de cette dernière, mais à un endroit tout à fait quelconque de celle-ci, situé approximativement à égale distance du bord et du centre.

Mais ces leçons n’ont guère entamé la solide inclination des hommes à se tenir exagérément en haute estime et ce manque manifeste d’humilité n’est évidemment pas sans conséquence, ni pour les animaux non humains ni pour les animaux humains que nous sommes.

Le spécisme recto est l’enfant d’une forme trop répandue d’humanisme, ou du moins d’une de ses faces. L’humanisme est sans doute polymorphe, mais c’est spécialement de sa forme, hélas ! trop répandue d’« Hommedieu » que je veux parler. Celui-ci en effet comprend deux faces, lui aussi. L’une d’elles ne peut que remporter notre totale adhésion ; celle qui défend les droits des humains et qui prêche l’égalité entre eux tous. L’autre donne des fondations au spécisme, car elle place l’humain au centre de tout, lui accordant tous les droits sur tout ce qui l’entoure. Ne rentre en considération que ce qui sert ou dessert les intérêts humains. Même quand nous sommes responsables des pires désastres écologiques, ce sont encore les conséquences pour l’homme qui nous préoccupent. Ce que nous faisons subir aux habitants non-humains de ce monde nous importe seulement si cela a des répercussions pour nous. Il s’agit en fait d’une protection de l’environnement ayant une finalité exclusivement anthropocentrique. Si nous exterminons tous les poissons, nous ne pouvons plus en pêcher, voilà la seule chose qui nous alarme. Voilà l’homme qui se met au centre de tout, qui en est très fier et qui appelle ça l’humanisme !

Afin de contourner l’usage courant des termes « les humains » et « les animaux », j’écrirai « les humains » et les « non-humains », étant entendu que tous sont des animaux. Quand je mettrai le terme « animal » en italique, ce sera pour faire comprendre que je l’emploie dans son sens archaïque, malheureusement encore le plus connu actuellement, c’est-à-dire « non-humain ».

Spécisme verso, nos chouchous

La deuxième face du spécisme fait que les égards que nous avons pour certaines créatures sont différents de ceux que nous avons pour d’autres, du seul fait qu’elles n’appartiennent pas à la même espèce. Nous avons des chouchous ! Par exemple, en France, notre société a arbitrairement admis que les chiens et les chats sont des non-humains de compagnie et, qu’à ce titre, ils méritent toutes les considérations.

Prenons l’exemple de Mme et M. Untel qui sont des Français ordinaires. Nous imaginons aisément combien ils seraient scandalisés d’apprendre que leur voisin a égorgé son chien pour en faire du boudin, du saucisson et autres préparations destinées à être mangées. En seraient-ils aussi émus s’il s’agissait d’un cochon ?

Mme et M. Untel ont des têtes empaillées de chamois, de bouquetins, de cerfs ou autres créatures accrochées à des murs. Ils n’en sont pas peu fiers. Ces braves personnes seraient pourtant les premières à hurler à l’horreur si vous les invitiez chez vous pour leur montrer une collection de têtes de chiens et de chats sur vos propres murs. Ils vous considéreraient comme un sinistre fou qu’il faut enfermer de toute urgence.

Pour Mme et M. Untel, les chats et les chiens sont des chouchous qui méritent bons soins et caresses tandis que d’autres espèces n’ont droit qu’à des coups de fourchette ou de fusil. Si vous leur demandez comment cela se fait, ils seront bien embêtés pour vous répondre, car ils ne le savent pas. Ils ne se sont jamais posé cette question. Pour eux, c’est comme ça, c’est tout.

Mme et M. Untel Untelchang sont Chinois. Il n’y a pour eux rien de plus normal que de manger des chiens.

Cette face du spécisme varie selon les cultures.

Dans les images révélées par l’association L214 en mai 2016, l’employé de l’abattoir de Pézenas qui « pour s’amuser » a crevé l’œil d’un mouton avec un couteau a simplement été écarté de la chaîne d’abattage durant une semaine. C’est tout.

Le 3 février 2014, « Farid de la Morlette » a brutalisé un chat en le lançant plusieurs fois en l’air. Il a été condamné à un an de prison ferme par le tribunal correctionnel de Marseille pour « actes de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ».

Dans le premier cas : un mouton, dans le deuxième : un chat. Rien d’autre n’explique la différence entre les deux sanctions.

Le spécisme dans notre langue

Pour les humains, « être humain » veut dire : être quelqu’un de bien, tout simplement (et sans fausse modestie, on l’aura remarqué). Exemple : « Faire le bien avec une touchante humanité. » Pour les mêmes humains, « Bestialité » veut dire : « Se comporter comme une bête. » C’est-à-dire avec beaucoup de cruauté. Exemple : « Un meurtre commis avec bestialité. »

Ce type est un porc ! Ces gens sont des bœufs

7

! Vous êtes un âne !…

Sois mignon ou crève !

Je classe ce que je vais appeler « l’effet mignon » dans le spécisme parce qu’il a une influence sur nos préférences. Si un non-humain a la chance d’avoir un aspect physique que nous jugeons mignon ou beau, il a plus de chances de faire partie de nos chouchous. Pas toujours, mais ça aide. Ainsi, si les lapins sont la plupart du temps ingérés par nous ou torturés, entre autres, dans les laboratoires de vivisection, il peut advenir que certains soient câlinés. C’est mignon un petit lapinou ! Une dinde en revanche, ça ne mérite que de grossir le plus vite possible, dans le moins de place possible, pour se faire bouffer le plus vite possible. Il faut dire qu’elles ne font guère d’effort pour être mignonnes, avec leur espèce de bazar rouge qui pendouille.

Antispécisme

Pour l’antispécisme, l’infinie différence imaginaire de nature entre les humains et les autres espèces n’existe pas ; elle est remplacée par un continuum de degrés de complexité entre toutes les espèces.

Ajoutons qu’une espèce n’est qu’une catégorie parmi d’autres qui regroupe des individus selon certains critères arbitrairement choisis, par exemple l’interfécondité. Ce critère est d’ailleurs peu fiable puisque le lion et le tigre, considérés comme des espèces différentes, sont interféconds, ainsi que l’âne et le cheval. La notion d’espèce est un concept humain sans valeur en lui-même. Il s’agit de quelque chose qui n’existe que dans notre esprit. Une espèce n’éprouve rien, ni désir, ni peur, ni la souffrance… Seuls les individus sont véritablement vivants indépendamment de l’étiquette-espèce que nous collons sur eux.

L’antispécisme est parfois interprété comme un égalitarisme donnant la même valeur à tous les animaux ; considère-t-il que toutes les vies, quelle que soit l’espèce, se valent ? Bien sûr que non ! Il suffit de pousser l’idée à l’excès pour se rendre immédiatement compte qu’elle est insane : la vie d’un pou ne peut pas avoir la même valeur que celle d’un·e humain·e. L’antispécisme ne le prétend pas.

Sur ce point, la ressemblance avec l’antiracisme et l’antisexisme trouve sa limite, car si l’antispécisme s’inspire de ces deux idées, il n’en est pas une transposition exacte appliquée aux espèces. En effet, autant il est juste de considérer que tous les humains sont égaux, quel que soit leur couleur de peau ou leur sexe, autant il tombe sous le sens que la vie d’une vache a plus de valeur que celle d’un acarien. L’antispécisme ne prétend donc pas que tous les animaux sont égaux (dans le même sens que « tous les humains sont égaux »), ce qui serait évidemment absurde. Une hiérarchie de considération est reconnue ; cependant, elle n’est pas déterminée par l’espèce en elle-même, mais par les facultés mentales et la sentience des êtres. C’est en effet sur ces deux critères que repose la volonté de vivre et d’éviter les souffrances. Pour cette raison, il est bien plus difficile de hiérarchiser des espèces beaucoup moins éloignées qu’un bovin et un acarien : les vertébrés entre eux, par exemple.

L’antispécisme prétend-il que toutes les espèces ont les mêmes droits ? Non. Toujours pas ! Là encore, il suffit de considérer quelques exemples pour se rendre compte que cette idée est complètement absurde. Qu’est-ce qu’un escargot ou une girafe ferait du droit de conduire ? Une taupe du droit de voler ? Et tous les trois du droit de vote ou d’avoir un compte en banque ? Déjà entre êtres humains, nous n’avons pas tous les mêmes droits pour la simple raison que nous n’avons pas les mêmes besoins. Personne n’a jugé utile de donner aux hommes le droit d’avorter.

L’antispécisme est un antiracisme agrandi. Il ne réclame qu’une seule chose : l’égalité de considération des intérêts propres à chaque individu de chaque espèce. Tous les êtres de toutes les espèces ont un certain nombre d’intérêts en commun : celui de vivre libre, celui de ne pas souffrir, celui de disposer à leur guise de leur propre corps et de toute leur existence. Pour tout dire, celui de ne pas être tué, torturé, emprisonné ou exploité. Ensuite, chaque espèce a ses propres aspirations, celui de gratter le sol à la recherche de nourriture pour une poule, celui de lézarder au soleil pour un lézard…

Oui, mais alors, comment gérer le droit de la gazelle à disposer de sa vie et celui du lion à la manger pour qu’il puisse bénéficier de la sienne ?

Quelques antispécistes sont interventionnistes ; c’est-à-dire qu’ils souhaiteraient trouver des solutions pour éliminer les souffrances dues, entre autres, à la prédation de toutes les espèces. D’autres ne sont pas interventionnistes. Dans ce chapitre je préfère parler des maux dont nous sommes directement responsables, nous les humains. Car, avant de se préoccuper du mal fait par d’autres, il me semble plus facile et plus urgent de ne plus faire de mal soi-même. Pour cela, en effet, il suffit de cesser notre propre prédation ; comme nous sommes les seuls capables de le faire, nous avons tout lieu de nous en féliciter et d’en être fiers. Pour résumer : étant les seuls à avoir le choix, nous sommes aussi les seuls à avoir cette responsabilité morale.

Mon propre véganisme est né de mon antispécisme. Mais il est possible d’être végane sans être antispéciste. On peut, en effet, penser que l’humain est infiniment supérieur par sa nature à toutes les autres formes de vie et se dire que c’est justement là une bonne raison d’être doué d’un grand sens moral, d’idéaliser la compassion et d’éprouver un besoin impératif de justice ; avouons qu’il faut être d’une insolente indulgence envers soi-même pour se sentir supérieur quand on est gouverné par ses glandes salivaires.

2 Une des sources : rebrand.ly/regnes

3 Je le remercie chaleureusement de m’avoir accordé l’autorisation d’utiliser cette œuvre.

4 Bien que la science ait démontré que les races n’existent pas, elles ont perduré sous la forme d’une conception sociale. Ce n’est que pour cette raison que les mots relatifs au racisme gardent un sens.

5 Peter Singer La Libération animale. Editions Payot & Rivages, 2012. Note 5, p 429.

6www.cahiers-antispecistes.org/

7 Ce qui est un peu cynique, car les bœufs sont des bœufs parce qu’ils ont été castrés par les humains.

TÉMOIGNAGES

1) Thierry et Valérie Blancheton

Responsable d’exploitation / Coordinatrice budgétaire

Thierry et Valérie, qui se connaissent depuis l’école maternelle, se sont construits ensemble. Devenus véganes pour les animaux quand on commençait à peine à entendre parler de ce mouvement éthique, ils sont les auteurs du blog : les1001vies.com sur lequel ils partagent leurs expériences et du site lesjardinsdelameyne.com/, pour leur maison d’hôtes végane Dans cet interview, c’est Thierry qui répond à mes questions le 17 octobre 2017 :

Quand, comment et pourquoi es-tu devenu végane ?

À l’âge de 23 ans, avec mon épouse, nous avons eu une prise de conscience sur la souffrance animale et particulièrement concernant les animaux dits « de boucherie ». J’avoue que je ne sais plus quel fut l’élément déclencheur, mais toujours est-il que nous sommes alors devenus végétariens.

Tous les deux d’origine campagnarde, nous nous sommes rencontrés pour la première fois à l’école maternelle du village ! Nos parents, grands-parents, nos familles étaient éleveurs, agriculteurs, transporteurs « de bestiaux » ou encore maquignons. Nous avons grandi au milieu des animaux de basse-cour, des vaches laitières, des chevaux et des ânes, des lapins en clapier, des cochons en porcherie, des moutons et des chèvres en prairie. Nous avons été habitués très jeunes à l’exploitation animale et à sa violence induite, ouverte ou cachée.