Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: AdN Alianza de Novelas

- Sprache: Spanisch

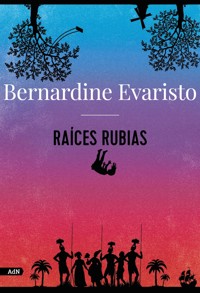

Un mundo en el que los esclavos son los amos y los amos los esclavos. De la ganadora del Booker por Niña, mujer, otras, una brillante sátira sobre la esclavitud. Bienvenidos a un mundo al revés. Un buen día, Doris está jugando al escondite con sus hermanas en el prado de detrás de su casa, en Inglaterra. De repente, alguien se abalanza sobre ella, le pone un saco en la cabeza, y Doris termina en la bodega de un barco de esclavos que navega hacia el Nuevo Mundo. En esta fantástica e imaginativa vuelta de tuerca a la trata transatlántica de esclavos -en la que los blancos son esclavizados por los negros-, Bernardine Evaristo nos invita a reflexionar con una sátira tan asequible y fácil de leer como inteligente y perspicaz. Raíces rubias nos acerca hasta la incomodidad a los grilletes, los lamentos y demás barbaries del esclavismo, planteando preguntas muy oportunas sobre la sociedad de hoy.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 391

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

En memoria de los entre diez y doce millones de personas que fueron secuestradas y llevadas desde África a Europa y a América como esclavas, y en memoria también de sus descendientes.1444-1888

Todas las cosas están sujetas a interpretación: la interpretación que se impone en cada momento depende del poder, y no de la verdad.

Nietzsche

Libro primero

Oh, Señor, llévame a casa

Buana y su familia han salido a las fiestas más elegantes de la calle, a brindar con copas rebosantes de ron con cola y a mover esos culos suyos, que menean como flanes. Yo, mientras tanto, tengo que ordenar los libros de contabilidad del despacho de Buana. Durante un tiempo tuve la esperanza de que la celebración del Festival del Vudú sería también festivo para nosotros, los esclavos. Pero no, como de costumbre, hay que atender el negocio.

Al otro lado de la ventana veo las palmeras que flanquean las avenidas, ornamentadas con guirnaldas doradas y plateadas. Son altas, esbeltas, altaneras, con el porte de quien ha crecido haciendo equilibrios con la preciada leche de los cocos sobre la cabeza. De las frondosas y resplandecientes palmas cuelgan, titilantes, lámparas de aceite hechas con calabazas pintadas de rojo.

Ayer se barrió del adoquinado de la calle toda la arena caída durante la tormenta. Además, mandaron a casa a todos los vendedores de comida callejera.

Las ranas y los grillos cantan como un coro embriagado y los carruajes tirados por camellos llevan a los bien ufanos invitados a los recintos vecinos. Los hombres visten vistosos caftanes y las mujeres, gruesas y glamurosas, compiten por la atención con sus coloridos fulares estampados, que se arreglan de manera tan femenina como espléndida.

Todas las casas están recién encaladas, y en sus vidrieras refulgen las figuras de los dioses: Ocha, Changó, Yemayá. Esfinges de piedra guardan los porches e iluminan los portales antorchas que se levantan sobre elevados zócalos de mármol y parecen acariciar con sus ágiles dedos llameantes el aire nocturno y pegajoso.

Desde las habitaciones de la segunda planta de las corralas llega el grave retumbo electrónico de la música juvenil, y en la planta baja resuena el suave tintineo de una marimba, entre las risas y el parloteo de hombres y mujeres que tienen todos los motivos del mundo para celebrar estas fiestas de la buena voluntad, pues son libres y viven en el corazón del barrio más caro del mundo conocido: Mayfah.

El mayimbe Kanga Konata Katamba I es el Buana al que me refería antes. Hizo fortuna importando y exportando a través de la infame ruta trasatlántica de los esclavos, para, a continuación, dedicarse a vivir la vida en sociedad, ejerciendo de magnate del azúcar en la distancia, esposo a tiempo parcial, padre por cuenta propia, hombre de bien jubilado y, ni que decir tiene, alma vendida.

Mi mayimbe, además, lucha contra el abolicionismo a tiempo completo y hace públicas de buena gana —sin cobrar por ello— sus diatribas proesclavistas en La Llama, un panfleto que se distribuye por todo el orbe conocido.

No quería, pero estuve hojeando el último número. Me resultó repugnante. Se me estaba revolviendo el estómago y la garganta se me empezaba a cerrar cuando una mano apareció por el ventanuco del despacho y dejó sobre la mesa un papel doblado, retirándose antes de que me diera tiempo a comprobar a quién pertenecía.

Desdoblé el papel, leí aquellas palabras mágicas y sentí que la cabeza empezaba a darme vueltas.

Noté olas batiendo contra el interior de mi cráneo.

Dejé escapar un aullido tan poderoso como callado.

Y, a continuación, perdí el conocimiento.

No sé durante cuánto tiempo. Quizá unos minutos. Cuando recobré el sentido, estaba derrumbada sobre la silla, como un fardo, con la cabeza caída hacia delante y el papel aún en la mano.

Lo leí de nuevo a través del velo húmedo de las lágrimas.

Era real. Era cierto. Alguien me daba la oportunidad de escapar.

Oh, Señor.

Después de muchos años de espera, tenía al alcance de la mano lo que más deseaba en el mundo. Y, sin embargo, todo me pareció, de repente, demasiado atropellado. Me quedé ahí, sentada, inmóvil. Se me pasó por la cabeza un millar de desenlaces posibles. Devolver mi vida a su legítima propietaria —yo misma— significaba también ponerla en riesgo. Si no tenía cuidado o si me faltaba la suerte, terminaría atada al poste de azotar o, peor aún, colgada en el cadalso.

Fue entonces cuando se me activó el instinto de supervivencia.

Se me aclaró la mente.

Volví en mí.

Hice añicos el papel.

Me levanté y contemplé la máscara de madera que colgaba en la pared frente a mí, el retrato esculpido de Buana.

Le dediqué un regio saludo, el más indicado para el momento: el del dedo levantado.

La nota decía que el ferrocarril subterráneo funcionaba de nuevo, tras haber sido suspendido el servicio debido a un descarrilamiento. Estos se producían cuando no era posible pinchar la electricidad que movía los trenes a la red que daba suministro a la ciudad o cuando el tren se averiaba por el exceso de esclavos que trataban de escapar de la ciudad para emprender el largo viaje de vuelta a la Tierra Madre.

Quise pensar que el mensaje era de fiar. La Resistencia estaba infiltrada por agentes de incógnito cuyo objetivo era delatar a las células rebeldes.

En lo más hondo, sabía que los esclavistas jamás dejarían escapar la gallina de los huevos de oro. Después de todo, era uno de los negocios más lucrativos de la historia de la civilización: el transporte de millones de blankos desde el continente de Europa a las islas del Japón Occidental, así llamadas porque cuando el «gran» explorador y aventurero Chinua Chikwuemeka buscaba una nueva ruta hacia Asia, confundió esas islas con el legendario archipiélago del Japón. Con ese nombre se quedaron.

Así que aquí estoy, en el Reino Unido de Gran Ambossa (abreviado como RU o GA), que forma parte de Áphrika. El territorio continental nos queda justo al otro lado del canal Ambossano. Lo llaman también el Continente del Sol, porque hace un calor de mil demonios.

Gran Ambossa es en realidad una isla muy pequeña, y su población no para de crecer, así que no deja de alargar sus deditos codiciosos, que llegan a todas las esquinas del globo, para robar países y personas.

Yo, entre ellas. Yo soy una de las personas robadas.

Por eso estoy aquí.

La nota decía que tenía apenas una hora para llegar a la estación de tren de Paddinto, ya en desuso, y daba indicaciones sobre cómo encontrar un agujero que habían practicado en el suelo, entre unos matorrales, y a través del cual podría acceder al túnel del ferrocarril subterráneo. Allí me estaría esperando un miembro de la Resistencia que me guiaría a través de aquellos fríos y oscuros túneles. Esa era la promesa, en cualquier caso. Si no se cumplía, estaba acabada.

La esclavitud me había enseñado que las promesas nunca vienen acompañadas de garantía y que, si te quejas al servicio al cliente, terminan denunciándote a dirección. Y entonces sí que estás fastidiada.

En cualquier caso, yo creo firmemente en mantener la esperanza. Sigo viva, después de todo.

El ferrocarril subterráneo de la ciudad de Londolo había dejado de funcionar oficialmente hacía muchos años, cuando los túneles empezaron a derrumbarse por el peso de los edificios levantados en la superficie. Las autoridades municipales propusieron regresar a medios de transporte más lentos pero más seguros: caballos, carruajes, diligencias, carretas, camellos, elefantes y, para los fanáticos de la forma física, velocípedos. Los esclavos, sin embargo, solo disponíamos de un tipo de vehículo: el piebús.

El caso es que, en un momento dado, en la Resistencia alguien tuvo una idea genial: utilizar los túneles en desuso para ayudar a los esclavos a escapar de la ciudad de Londolo, cuyas calles estaban sometidas a una férrea vigilancia, y llegar hasta los muelles, desde donde emprender la larga y peligrosa travesía de vuelta a Europa.

Por primera vez desde que me hicieron esclava, pude imaginar, con algún viso de realidad, mi vuelta a casa. ¿Lo conseguiría? Conservaba recuerdos tan vívidos de mis padres, de mis tres hermanas, de nuestra casita de pedernal, de mi querido cocker spaniel, Rory. Estarían todos muertos, probablemente. Aunque sobrevivieran en su día a aquellas incursiones de los norteños de las Tierras Fronterizas, los primeros que me capturaron.

Los ambossanos nos dividían en tribus, pero en realidad formábamos naciones, cada una con su idioma y sus costumbres, tan antiguas como peculiares. Como los de las gentes de las Tierras Fronterizas, cuyos varones vestían faldas de cuadros sin nada debajo.

Los ambossanos llamaban a Europa el Continente Gris, pues nuestros cielos siempre estaban cubiertos.

Pero, ay, ¡cómo echaba yo de menos esas nubes plomizas!

Cómo añoraba la llovizna incesante y las ráfagas de viento golpeándome las orejas.

Cómo añoraba mis mullidos jerséis de lana para el invierno y mis sólidos zuecos de madera.

Cómo añoraba los entrepanes que me preparaba la mama, humeantes y jugosos, y su espeso caldo de calabaza.

Cómo añoraba el fuego crepitando en el hogar y las canciones que cantábamos en rededor.

Cómo añoraba ese lejano señorío del que me llevaron.

Cómo añoraba Inglaterra.

Cómo añoraba mi hogar.

Sabed que desciendo de un largo linaje de agricultores dedicados a la col, y a mucha honra.

Provengo de una familia de honrados labriegos que trabajaban la tierra y jamás robaron, ni cuando nevaba en verano ni cuando llovía todo el invierno y la verdura se pudría y terminaba convirtiéndose en mantillo.

No éramos propietarios, desde luego que no, éramos servidumbre, el último escalafón de la cadena de alimentación agrícola, aunque no arrastrásemos grilletes. Tampoco éramos propiedad de nadie, exactamente, pero nuestras raíces se enterraban hondo en el suelo, porque la tierra cambiaba de manos —a causa de la muerte, de matrimonios o incluso de la guerra— y también cambiábamos de manos nosotros, así que permanecíamos atados a ella, generación tras generación.

El trato era el siguiente: nos arrendaba unos campos nuestro amo, lord Perceval Montague (al que todos, sin que él lo supiera, llamábamos Percy), el enésimo primogénito de una familia a la que la mía estaba unida como a través de un cordón umbilical. A cambio del arrendamiento, todos los varones de la familia eran reclutados durante la leva y enviados a luchar en infantería en la guerra de turno. Creedme si os digo que aquella sociedad no estaba sujeta a ley alguna. El extremo norte del continente europano era un lugar salvaje en aquella época. Si alguien se proponía asolar tus tierras o robarte el ganado, lo hacía por la fuerza bruta, a menos que pudieras hacer frente a los atacantes y ahuyentarlos a tiros, o defender tus tierras con una milicia privada, aunque fueran un hatajo de campesinos, cada uno de su padre y de su madre.

Así pues, nosotros trabajábamos nuestra parcela de tierra y también las tierras de Percy.

Independientemente de lo que hubiéramos plantado, teníamos que hacerle entrega de la mitad de la cosecha.

Supuestamente, él debía prestar ayuda a sus siervos más pobres, pero rara vez lo hacía.

Nos cobraba un dinero adicional si usábamos su carreta para llevar los productos al mercado, o molíamos el grano en sus molinos o cocíamos el pan en sus hornos, de manera que, caso de sufrir una mala cosecha, empezábamos a acumular deudas que a veces tardábamos años en devolver.

La casa señorial de los Montague era una imponente mole hecha de bloques de granito que, como lápidas, se levantaban hacia el cielo que retumbaba. Las nubes, como una cota de malla, chasqueaban y producían cada día sin falta algún chubasco.

A nosotros, los niños, aquella gran casa nos llamaba enormemente la atención. De entre mis hermanas, solo yo tenía el valor de dejarme hechizar por sus encantos.

Una vez, mientras todo el mundo estaba en la feria estival que se celebraba en el señorío, me colé en la casa. La pesada puerta de madera se había quedado entreabierta. Mis hermanas se quedaron atrás, escondidas entre unos matorrales como unas miedicas. La puerta se abría a un cavernoso recibidor de enormes dimensiones. Traté de caminar de puntillas, pero el golpeteo de los zuecos hacía eco igualmente. El sonido de la madera contra la piedra resonaba contra la elevada techumbre.

De los muros colgaban tapices en los que aparecían doncellas de pelo claro acariciándole el cuerno a un unicornio y astas de renos que parecían crecer desde la pared como las ramas de un árbol. Frente por frente de la puerta de entrada, una enorme cabeza de oso mostraba unos colmillos que parecían aún empapados de saliva. Su mirada húmeda y cristalina seguía con atención cada uno de mis movimientos.

Oí entonces una especie de gemido que parecía provenir del subsuelo. Me asusté y di media vuelta para echar a correr, pero me choqué con un lobo disecado que guardaba uno de los flancos de la puerta de entrada, con aspecto de ir a atacar en cualquier momento. Los gemidos debían de provenir de las mazmorras que, según se contaba, había en el subsuelo. En ellas se encerraba a cazadores furtivos y a los prisioneros hechos en las escaramuzas libradas en los límites con las Tierras Fronterizas. En última instancia, a los prisioneros se los enviaba a recorrer el largo camino que, a través de los bosques, desembocaba en los muelles, donde los esperaba un barco con destino al Nuevo Mundo. O eso habíamos oído.

Para nosotros, los campesinos, el Nuevo Mundo no era sino una tierra distante situada al otro lado del ancho mar. No sabíamos nada de ella, salvo que nadie quería ir, pues quienes iban no regresaban jamás.

Yo vivía en la que llamaban Casa del Manzano, que estaba situada en las lindes de la finca. La casa eran cuatro muros de tablones y tierra apretada, infestados de ruidosos insectos. Estos correteaban por toda la casa: las avispas anidaban en la techumbre de paja y las pulgas saltaban de un cuerpo a otro en busca de sangre, su maná. Una única puerta daba a una diminuta estancia de piso de tierra, con un hogar excavado en el suelo. Se le sumaban dos espacios para dormir, separados uno de otro por sendos cortinones de lana gruesa. Entre ambos, un estrecho corredor que hacía las veces de cocina. No nos podíamos permitir vidrios en las ventanas por los gravámenes, así que había que cerrar los postigos, con lo cual dentro siempre parecía invierno.

Madge, Sharon, Alice y yo compartíamos un jergón de paja. Dormíamos bajo una colcha multicolor que habían confeccionado a base de retales dos tías abuelas, muertas antes de que naciéramos nosotras. Yo me las ingeniaba para hacerme siempre con uno de los sitios del medio, entre dos de mis hermanas, para estar bien calentita en las gélidas noches del noreste.

Nuestro perro, Rory, siempre se dedicaba a dar vueltas por la estancia y a tirar cosas, aunque ya no era ningún cachorro, como solía vociferar la mama. De un puntapié inesperado, mamá lo mandaba volando a la otra esquina de la casa, donde aterrizaba con un gañido, cómicamente despatarrado.

Mi papa era el señor Jack Scagglethorpe, y mi mama era la señora Eliza Scagglethorpe.

Al papa se le veían los músculos entretejidos de duros tendones. No tenía un gramo de grasa con que abrigarse los huesos. Hacía gala de una poblada barba, que le daba cierto aspecto de carnero y que no se rasuraría «ni aunque le pagaran». Tenía las mejillas peladas y agrietadas por los duros y fríos vientos de nuestra tierra. Caminaba levemente encorvado, como un arbolillo que las galernas hubieran obligado a crecer torcido. Llevaba plantando y recolectando coles desde que era niño.

El pelo del papa era de un color anaranjado oscuro, típico de la gente de las Tierras Fronterizas, y le caía por los hombros en espirales. Se cubría siempre con un sombrero de ala ancha, típico de labriego, que no se quitaba jamás si estaba fuera de la casa.

Recuerdo que cuando yo era aún muy pequeña se remangaba, me pedía que apretara la yema del dedo sobre una de sus venas y me decía que dentro de su cuerpo vivían ciempiés. Yo me iba corriendo y gritando y él me perseguía. En la carrera tirábamos al suelo taburetes, sartenes y hasta a mis hermanas.

Al papa lo apasionaban sus coles y decía que había que tratarlas con amor, como si fueran niñas. ¡Qué no sabría yo sobre las coles y sus múltiples usos! Por ejemplo, adminículo para cocinar en las festividades —se vaciaban y se les colocaba un hornillo dentro—. La que llamábamos Reina de Enero era crujiente y muy sabrosa; la Reina de Otoño era de color verde oscuro, y la de Saboya, «pequeñita pero matona». ¡Qué no sabría yo sobre las guerras de la Col de antaño, cuando los Scagglethorpe habían luchado junto a los Montague contra los Paldergrave y los suyos, ayudando a obtener la victoria!

Yo odiaba comer col en aquellos días a. e. (antes de la esclavitud).

Qué no daría por comerme una col hoy.

El papa jamás se quejó por no haber tenido un hijo varón, pero todas sabíamos que lo lamentaba. En ocasiones, era incapaz de disimular su decepción cuando nos observaba.

¿Quién iba a dar continuidad a la tradición agrícola de los Scagglethorpe?

El papa se encogía de hombros y dejaba la pregunta en el aire.

—Vamos, niñas —nos urgía—, decidme que puedo pedir un deseo.

—¿Qué deseo?

—No seáis tontas. Decidme que puedo pedir un deseo. Que me lo podéis conceder.

—Pero no tenemos poderes. No somos hadas madrinas.

—Es un juego, bobitas. Concededme un deseo u os tiro una col al cabezón ese que tenéis.

—Vale, papa. Te concedemos un deseo.

—De acuerdo, veamos. ¿Qué podría yo desear? Oh, ya sé lo que pediré —decía, rascándose el mentón como si se le acabara de ocurrir—. Quiero ver a mis hijas con un miriñaque hecho de hueso de ballena, esos tan caros que se ponen las señoras; quiero veros con las mejillas untadas de colorete, perlas en torno a vuestros cuellos de cisne. Quiero veros bailar en un salón con un amable caballero entre los brazos, con una sonrisa de triunfo en la cara y unos zapatitos de cristal en los pies.

—¡Ay, papa, pero qué cursi eres! —exclamaba yo, para de inmediato ir a buscar el espejo de mano y comprobar si mi cuello era realmente de cisne.

Esa noche soñé con un miriñaque forrado de una tela amarilla bordada con lazos, y un jubón de mangas abullonadas. Era un conjunto tan exquisito, y los zapatitos de cristal centelleaban de tal manera, que cuando corría por las praderas con la melena al aire todo el mundo perdía el aliento ante mi elegancia.

Pero, entonces, todo se estropeaba. Me salían de repente juanetes porque los zapatitos me apretaban. Uno de ellos se rompió y me corté en el pie, y el dolor me despertó.

Papa se levantaba cuando aún no había despuntado la luz del día, y no regresaba hasta que había oscurecido de nuevo. Estaba de malas pulgas hasta que cenaba.

Le gustaba tomarse su ale en jarra de peltre (jamás bebía solo una) los viernes por la noche. Después de cenar acudía al granero de Johnny Johnson, en la granja Salsipuedes, para «echar unas pintas» con «los muchachos» —en realidad, viejos que rozaban la cuarentena—. Volvía a casa apestando a cebada y al resto de hierbas usadas para perfumar la cerveza y entonando canciones picaronas. Le oíamos a un campo de distancia. Al llegar, se apoyaba en la jamba para recuperar el resuello y abría la puerta de par en par, dejando que el aire helado inundase la pequeña estancia, y se quejaba a voz en cuello de «lo dura que es la vida del campesino». Acto seguido, entraba trastabillando, con las botas embadurnadas en estiércol, y se desplomaba en su sillón, con las piernas abiertas, la cabeza caída hacia atrás y la temblorosa nuez sobresaliendo de la garganta.

—¿Cómo están los muchachos? —preguntaba la mama voz en alto cuando él ya roncaba, sin siquiera levantar la mirada de su labor, las agujas entrechocando ruidosamente como espadas en un duelo.

Jamás olvidaré la primera vez que me tocó llevarle al papa al campo un pan caliente untado de manteca para almorzar.

Las nubes estaban tan bajas que me llevó una barbaridad de tiempo encontrarlo. Por fin apareció entre la niebla. Tenía una mano apoyada en la horca y contemplaba el mundo alrededor como un espantapájaros. Me di cuenta en ese instante de que ese agotador trabajo lo tenía extenuado.

Estaba cantando, pero no una de esas canciones rijosas que nos sacaban risitas a mis hermanas y a mí y a mi madre la hacían rezongar. No, su voz recordaba a la de esos niños del coro de la iglesia: fina y no ruda, ni embarrada, ni enervada por los años rompiendo con la pala suelos helados, paleando mierda de burro o cortando madera durante horas bajo el frío gélido del invierno, abrigado apenas con un saco basto y con unos zuecos de madera por todo calzado de sus pies desnudos.

Era la voz del niño que habitaba en el hombre. El niño que habitaba en mi padre.

Su corazón rebosaba anhelo por algo que había perdido o que codiciaba.

Mi corazón crujió como un trozo de pan duro.

Si pasas por Scarborough

cuando el romero esté en flor,

entrégale este mensaje

a aquel, mi primer amor.

En mi décimo cumpleaños me tocó salir a los campos a recolectar la primera col de la temporada con los ojos vendados. Con esa edad, si habías sobrevivido a la varicela, al sudor inglés y a todas esas enfermedades que se llevaban a las criaturas antes de tiempo, lo más probable era que llegaras a adulta. Según el ritual, si esa primera col salía con mucha tierra pegada quería decir que serías rica; y, si no, pobre.

Ese amanecer primaveral caminamos toda la familia junta por los campos empapados de rocío y pasamos bajo árboles en los que empezaban a abrirse florecillas con pétalos del color del espliego.

Yo ya había decidido qué hacer con mi vida. Quería convertirme en una de esas mujeres que comerciaban con seda. No había muchas. Una de ellas era Margaret Roper, esa muchacha de la aldea de Duddingley que se marchó sentada en la parte de atrás de una carreta y volvió con carruaje propio. Como ella, sería aprendiz durante siete años y luego pondría en marcha mi propio comercio. Antes, debía convencer al papa de que convenciera a Percy de dejarme marchar. Yo sabía que el papa no vería en absoluto con buenos ojos la idea de que la mema de su hija se convirtiera en comerciante.

Pero no me desanimé.

Me llevaría años saldar la deuda, pero en última instancia me haría rica y podría devolverla.

Lo tenía todo planeado.

Así suele ser cuando una tiene diez años.

La col salió con un enorme terrón pegado al culo.

Hice una pirueta y canté: «Eh, eh, eh, el gato y el violín y la vaca saltaron por encima de la luna».

Estaba claro que la vida, al menos, no me iba a dar calabazas.

Los recuerdos no me harían llegar más rápido a la estación.

Salí corriendo del despacho de Buana como un guepardo que hubiera comido nuez de cola y atravesé a la carrera su recinto, el mayor de la ciudad. Pasé por el césped recién regado, de un verde lujuriante, dejé atrás las rocallas sembradas de cactus y las palmeras del piñal, caderonas como madres; rodeé a toda velocidad los toboganes y columpios color naranja y rosa del parque infantil; atrás quedaban el aroma azucarado de los árboles de vainilla, papaya y mangostán, los establos de los camellos, la piscina al aire libre con los mosquitos zumbando por encima de la superficie quieta del agua… Por fin, alcancé los barracones de los esclavos, que, demostrando gran consideración, habían sido construidos junto a las cochiqueras y la depuradora, donde no se vieran mucho.

Entré en la cabaña que compartía con dos compañeras: Yomisi y Sitembile.

Yomisi andaba en la treintena, como yo. Su nombre de nacimiento era Gertraude, Gertraude Schultz, y había nacido en una explotación de cereal en Baviera. Con dieciocho años, una fría mañana de domingo, unos esclavistas la asaltaron mientras regresaba desde la iglesia a su casa. Terminó en Londolo, compartiendo catre con servidora. Aquello creó un vínculo improbable: yo era la optimista y ella la pesimista. Yo me dormía aferrada a mi billete de vuelta, como si dijéramos, siempre soñando con escapar; ella había hecho el suyo trizas cuando la violaron en grupo tres de sus secuestradores, poco después de ser hecha prisionera.

Había jurado vengarse a toda costa.

Yomisi era la cocinera de Buana. Tenía el cuerpo fibroso como el acero y unos ojos verdes siempre entornados. Mientras estaba en la cocina, tenía que llevar puesto un bozal de hierro, por si alguna de sus preparaciones la tentaba. El bozal consistía en una placa perforada que le tapaba la boca y unas tiras metálicas que se cerraban en el cogote con un candado.

Tenía los labios agrietados y la boca reseca. Se le hinchaba la lengua y le sangraban las encías.

Hasta cuando se quitaba el bozal, a la noche, hablaba con los dientes apretados.

A veces a Buana le entraban vomiteras o alguno de sus hijos caía enfermo con fiebre. En esas ocasiones, todo el mundo corría de un lado a otro, espantado. Las habituales alucinaciones de Buana rayaban en la locura y la familia al completo solía sufrir accesos de un sarpullido tan insoportable que hasta se arrancaban el pellejo a tiras, unos a otros, en una especie de histeria colectiva.

Todos culpaban entonces a algún yuyu o mal de ojo conjurado por los enemigos de Buana o por algún empresario rival. Pero nadie miraba a la enjuta cocinera.

Cristales machacados.

Carne podrida camuflada con hierbas y especias de intenso sabor.

Moho.

Plantas cuyo nombre no quería ni mencionar.

Aquella venganza era lo único que le procuraba algún placer.

Mi otra compañera era la joven y alegre Sitembile. Tendría veintipocos años. Le gustaba recordarnos al resto, tristes mortales, que ella había nacido princesa y su real nombre era Olivia de Champfleur y Sajonia-Coburgo, de Grimaldi, de Borbón, y de Orleans-Habsburgo. Vio la luz, según contaba, en el palacio real de país de abolengo llamado Mónaco. Tomada como prisionera durante una guerra contra los franceses, su padre, el rey, se negó a pagar el rescate por su hija, pues ya tenía cinco hijos varones que dieran continuidad al linaje.

Sitembile ejercía un honorable cargo en el hogar de Buana: era la limpiadora de los baños y aseos. Cada mañana vaciaba cincuenta cacharros sacados de los distintos retretes y el resto del día lo pasaba vaciando las letrinas y rociándolas con cal para ahuyentar a moscas y demás bichos.

Cuando le quedaba tiempo, cosa poco habitual, se sentaba en el tranco de su cabaña y hablaba sola. Se embarcaba en mudas conversaciones consigo misma y, sin previo aviso, incluía en la conversación a quien la acompañase en ese momento. Luego se sorprendía de que no nos enterásemos de nada de lo que contaba.

Se quedaba allí sentada retorciéndose las coletas y untándolas de arcilla, y frotándose la piel con pigmentos variopintos para oscurecerla, con la esperanza de que alguno de los socios comerciales de Buana —algunos eran más jóvenes y guapos que él— se fijaran en ella y se la llevaran de esa casa para convertirla en querida. La princesa tenía cintura de avispa y abundantes curvas naturales por arriba y por abajo, así que la posibilidad existía.

Yomisi intentaba contener el entusiasmo de Sitembile con un adagio recurrente: «Los sueños y la decepción son inseparables compañeros de cama».

Yo ayudaba a Sitembile a frotarse ocre por la espalda, de piel suave y sin mácula, y le replicaba a Yomisi que los sueños ayudan a mantener la moral alta.

Éramos tres mujeres, nos habíamos abierto mutuamente las puertas de la intimidad. Habíamos aprendido a estar juntas.

Yo, ahora, huía.

Sin decir una palabra a nadie.

La cabaña que compartíamos estaba hecha de planchas metálicas y las noches de verano hacía dentro un calor infernal. No eran para nosotras los grandes bungalós de fajina y adobe encalado, frescos y estilosos, que se levantaban en la parte noble del recinto, con sus techumbres de palmas, sus pilotes como manglares y su veranda todo alrededor. No, nosotras nos cocíamos o nos congelábamos en nuestras sucias latitas, y por vecino teníamos un termitero de tres metros de alto, que no nos atrevíamos a derribar no fuera a ser que las termitas decidieran reconstruir su morada dentro de la nuestra.

Entré en la cabaña sabiendo que las otras estarían fuera, haciendo algún recado en el recinto, porque siempre estábamos trabajando. Aun cuando se hubieran ultimado todas las tareas pendientes, la madama Bendición, la imperiosa esposa primera de Buana, se encargaba de que todo el mundo tuviera algo que hacer. Dicen que antaño fue la doncella más dulce de la ciudad, pero tras años de matrimonio con Buana —quien no dejó de acumular esposas a las que ella debía controlar— el poder se le había subido a la cabeza y había terminado convirtiéndose en una arpía odiada por todos.

Aquel día, madamaBendición se adornaba con una gruesa cadena de oro que le colgaba entre los pliegues del cuello, de la cual pendía un idolillo Akua’ba de la fertilidad engastado de rubíes y diamantes. Resultaba ridículo, pues obviamente aquella mujer había dejado la menopausia atrás hacía tiempo. Portaba asimismo un anillo de oro con forma de cabeza de león de feroces fauces, que parecía a punto de saltar desde sus cuidadas manos, y quería recordar a cualquier interlocutor que, aunque se mostrase ocasionalmente amable, en realidad no lo era. Le atravesaba la nariz un hermoso hueso, cuyo marfil relumbraba de pulido, y en el labio inferior lucía un plato labial que demostraba su condición de mujer casada (como si hubiera que recordárselo a alguien).

En este día, el más festivo del año, la señora se había levantado de buen humor. Esos días, era encantadora desde primera hora de la mañana. Ordenó que todos los esclavos disponibles se pusieran a cuatro patas y, pertrechados de jabón y cepillo, frotaran, hasta dejarlo reluciente, su adorado suelo de piedra beis, en toda su inconmensurable extensión. Que no dejaran ranura sin frotar, insistió, paseando la mirada por los pies descalzos de todo el servicio reunido, para a continuación alejarse por el pasillo, bamboleando las caderas y los hombros con la gracia de un hipopótamo miope de tres patas y dos mil kilos.

Siendo los ojos la ventana del alma, si se hubiera molestado en asomarse a los nuestros, habría visto en cada par un asesino armado con un hacha.

MadamaBendición tenía unos ojos grandes que le ocupaban media cara y le daban aspecto de estar siempre sorprendida. Cuando esos ojos se acercaban, como caracoleando de un lado a otro, todas rezábamos por que no se posaran sobre nosotras. Cuando no había suerte, su mirada iracunda e indignada te hacía culpable —lo fueras o no— de algún delito por el que merecías un escarmiento. Del mismo modo, hacía gala de ingentes cantidades de autocompasión, algo común entre los amos: ellos eran los ofendidos, no nosotras. Aquel día vestía uno de sus caftanes favoritos, de paño de Adinkra y estampado con un motivo conocido como atamfo atwameho, que simboliza el siguiente mensaje: «Los enemigos me rodean».

Junté un puñado de ropas, las metí apresuradamente en una cesta y me eché por los hombros un caftán. Ocultaría así los bonitos tatuajes personalizados que me cubrían los hombros. Tal y como era costumbre en aquella sociedad esclavista, me habían marcado con el nombre de mi primera ama, Panyin Utu Tangana Abeba (P. U. T. A.).

Una vez tuve que acompañar a la hija de Panyin: Pequeño Milagro se llamaba.

Ay, Pequeño Milagro… Luego contaré más cosas sobre ella.

Cuando Buana me compró, me hizo también tatuar sus iniciales: K. K. K.

¿Imagináis el dolor de un sello al rojo vivo contra la piel? ¿Dos veces? El latigazo de dolor, poco después de oír el chisporroteo de la piel y el humo, y, a continuación las tibias lágrimas de sangre corriendo por la espalda y los brazos.

No tenía muchas cosas que llevarme. No usábamos mucha ropa por el calor, al cual nunca llegué a acostumbrarme, como tampoco a la moda ambossana —los caftanes en los que se envolvían— ni a tener que caminar descalza, lo que me parecía enormemente incómodo. ¡Recuerdo con tanto cariño mis zuecos…! Añoro su interior pulido y fresco; ese leve estremecimiento cada vez que la madera entrechocaba con el suelo. Por lo demás, ir con el pecho descubierto no es ninguna broma cuando has tenido tres hijos y las tetas te cuelgan como calabazas reblandecidas. Por no hablar del peinado que madamaBendición me ordenó llevar, como esclava de mayor estatus de la casa. Me entretejieron mi larga melena rubia con alambre y me la trenzaron con aretes de oro. Yo quise protestar porque los blankos no tenemos la estructura ósea necesaria para llevar el pelo así. Pero la madamaquería que yo luciese como una mujer respetable cuando recibiera a sus distinguidos invitados, y no como una zafia y desdichada mujer europana. Dichos invitados solían ser miembros de la Cámara de Gobernadores, la institución depositaria del poder en el Reino Unido de Gran Ambossa, muchos de los cuales eran también propietarios de plantaciones y tenían caudales suficientes como para comprar un escaño.

Todos estos recuerdos y pensamientos me daban vueltas en la cabeza mientras rascaba el suelo arenoso sobre el que normalmente descansaba mi jergón. Del subsuelo extraje un viejo saquito de piel de cabra en el que atesoraba cuarenta y seis libras cauri. Me las había arreglado para quedarme inadvertidamente con una conchita acá y allá a lo largo de los muchos años que llevaba haciendo la compra para Buana y su familia. Siempre supe que algún día me serían útiles.

Cerré la puerta sin hacer ruido, vigilando que no hubiera nadie a la vista. Me puse la cesta sobre la cabeza y me metí entre los arbustos para acceder a un callejón trasero. Por ahí solíamos entrar y salir los esclavos del recinto para encontrarnos con nuestros amantes. Yo también lo hacía, aunque llevaba mucho tiempo sin verme con nadie. Siempre había sido una persona monógama y me había limitado a la práctica habitual en mi cultura: un hombre, una mujer. Hacía oídos sordos a las críticas de los polígamos ambossanos, que nos ridiculizaban por considerarlo poco práctico, egoísta, hipócrita y sencillamente retrógrado.

El amor de mi vida había sido Frank. Su nombre de esclavo era Ndumbo, pero yo nunca lo llamé así en privado. Fabricaba y arreglaba cosas, y era un renombrado carpintero. Decía que jamás se había sentido más vivo que en el campamento maderero del Prado de Golda, lo que él llamaba «la silenciosa cofradía de las extremidades amputadas del bosque». Allí se acumulaban, a merced de los elementos, que los iban acondicionando, hasta que por obra y milagro del Sumo Sacerdote —mi querido Frank— se reencarnaban en todo tipo de objetos, funcionales o decorativos.

Frank medía más de un metro ochenta, tenía las espaldas anchas y el cabello oscuro. Todo un caballero.

Nunca me habló mal ni me mangoneó, y siempre me sonreía con aprecio, algo que a mí me llevó un tiempo aceptar. Estaba demasiado acostumbrada a que nadie se fijara en mí.

Pasábamos juntos todo el tiempo que podíamos y los placeres que compartíamos eran, por razones obvias, bien sencillos.

Compartir un trozo de tarta de coco al ron que Yomisi había robado de la cocina.

Tumbarnos en la hierba y contar las estrellas del cielo nocturno.

Los brazaletes y tobilleras de madera que tallaba para mí, en cuyo interior grababa mi nombre y el suyo.

Yo le enseñé, en secreto, a escribir su nombre en un trozo de pizarra: Frank Adam Merryweather, hijo de Frank William Merryweather, nacido en Hull, Inglaterra.

Su mirada cuando por primera vez consiguió escribir su nombre sin cometer ninguna falta de ortografía. Sonreía, feliz como un niño.

Por la noche, las diestras manos artesanas de Frank acariciaban los contornos de mi espalda y de mis piernas y brazos, con tal pericia que mi cuerpo entumecido recuperaba su sensibilidad y se transformaba en obra de arte.

Al día siguiente, yo acudía de nuevo a mis quehaceres con los huesos reblandecidos, las articulaciones flojas y los músculos alivianados. Mi mente vagaba, incapaz de detenerse en ninguna otra cosa o persona salvo él.

Frank era un tipo inofensivo, pero su ama, madama Subria, una mujer que no medía ni metro y medio, lo acusó ante su marido de haberla agredido sexualmente. El hombre decidió vender a Frank a un propietario de las islas del Japón Occidental, no sin antes endosarle cincuenta azotes con el látigo de nueve puntas delante de todos los viandantes que ese día pasaron por la Puerta de Cumburlasgar, calle arriba. Además, estaban obligados a asistir todos los esclavos del barrio de Mayfah.

¿Os imagináis cómo me sentí viendo aquello? La espalda destrozada del pobre mío. Su silencio terco, sus patéticos gimoteos, hasta que por fin se abandonó y empezó a proferir unos terribles alaridos que parecía que fueran a partir las nubes.

Lo irónico era que era su madama la que no dejaba de intentar seducirlo, con sus petulantes pucheros y sus caftanes ceñidos, revoloteándole alrededor, moviendo sensualmente sus anchas nalgas ambossanas —cada una independientemente de la otra, toda una hazaña— siempre que él la seguía por el pasillo. Frank hacía caso omiso de sus insinuaciones, hasta que un día ella le ordenó reparar los goznes del cofre de oro y marfil que tenía en su dormitorio principal. Ella dejó caer sus ropas sin previo aviso y se le ofreció tal y como vino al mundo.

Es necesario entender que madamaSubria estaba tan consentida como lo están todas las amas de dinero. Cuando tienes un ejército de esclavos a tu servicio, esperas obtener lo que quieres, en el instante en que lo pides.

Lección número uno: los esclavos no deben hacer caso omiso a las insinuaciones de sus amas.

Mi amor lo aprendió por las malas.

El ama se quedó lívida ante su rechazo. Y no tardó en vengarse.

Los esclavos no ponemos fin a relaciones de ningún tipo. De eso se encargan otras personas. Casi nunca las iniciamos nosotros, tampoco. Otros se encargan. Se nos alienta a procrear para multiplicar la mano de obra, nada más.

Mis tres hijos fueron vendidos.

En cada embarazo me prometieron que podría quedarme con la criatura. Una mentira a sangre fría. Muchas madres incluso se quitarían la vida de saber que su bebé les iba a ser arrebatado nada más nacer.

Recuerdo que cuando me puse de parto la primera vez, echada en una ajada esterilla de rafia, la matrona, Ma Ramla (Sigfrieda, alemana), me enjugó la frente con un paño húmedo, quemó varillas de incienso y me sostuvo entre sus brazos mientras me animaba a empujar.

Mis tres bebés fueron entregados a una nodriza hasta que fueron vendidos. Era una estrategia bien estudiada, pues las madres se comportaban con una violencia incontrolable cuando se les ordenaba entregar a un niño al que llevaban meses amamantando.

Dos niñas y un niño.

Jamás volví a verlos.

A veces, me coloco la mano sobre el vientre y soy capaz de sentir de nuevo sus patadas.

Recuerdo la plenitud que me hacía sentir el peso adicional de un bebé.

Las cancioncillas infantiles que les cantaba cuando habitaban mi útero:

Duerme, mi niño,

tengo que hacer,

me han traído trigo

que está por moler.

Recuerdo que Frank estuvo presente en el nacimiento de mi primera criatura, tomado de mi mano.

Después, quedó sumido en un silencio de meses.

Nunca hablamos de aquella pérdida.

No quiso estar en el segundo parto ni en el tercero.

Hizo bien.

Yo sigo soñando que mis hijos vendrán a buscarme.

De alguna manera, serán capaces de encontrar a su madre.

Oh, Señor.

Echo de menos a Frank a diario.

Cuando era mi amante, jamás me sentí sola.

El callejón de atrás estaba desierto. Gracias a Dios, había oscurecido. Tuve que salir a nuestra avenida y luego cruzar a una bocacalle para internarme por callejuelas que me llevarían hasta el distrito Edgwa y, a continuación, al de Paddinto. Me asomé a la entrada. Seguían llegando resplandecientes carruajes de carrocerías cromadas o chapadas en oro para las celebraciones del Festival del Vudú, pero, por lo demás, no se veía un alma.

Tendría que caminar con la parsimonia y la seguridad de una esclava a la que permitiesen salir por las noches. Si me viera algún vecino, daría la voz de alarma. Tenía la libertad en las puntas de los dedos, pero sentía como si alguien estuviera golpeándome las rótulas con un martillo. Me esforcé por caminar sin vacilaciones. Era tan fácil dar la vuelta y regresar al recinto…

MadamaBendición montaría en cólera al descubrir mi huida. Conociendo de primera mano sus reacciones a esos delitos que solo existían en su imaginación, no quería pensar qué sería de mí si se presentase, furibunda, en un juzgado, me acusara de los delitos de «ingratitud y falsedad» y demostrase mi culpa —más allá de cualquier «duda razonable»— con pruebas («sorprendida escapando») ante un jurado formado por sus iguales, otros esclavistas ambossanos.

Buana, a diferencia de su esposa, no solía prodigarse inútilmente en sus emociones cuando había esclavos de por medio. Emprendía acciones disciplinarias cuando era necesario, poniendo en ello la pasión propia de un obstinado hombre de negocios para quien los esclavos entraban en uno de dos epígrafes: el de beneficios o el de pérdidas. Tomemos el ejemplo de mis hijos. Buana no necesitaba más niños zampones gateando por el recinto, sobre todo si no llevaban su sangre. Lo único que tenía sentido era convertirlos en beneficios.

Hasta donde sé, solo llameaba de pasión en la cama de una mujer. Algunas noches lo oíamos aullar con tan desatada fiereza que en las cabañas y barracones a los esclavos nos daban escalofríos.

No obstante, Buana y su familia eran el mundo conocido, y ahí iba yo, aventurándome en lo ignoto y sus peligros. Me sentía mucho más que una esclava mediocre e incapaz. No en vano, me habían nombrado secretaria personal de Buana porque era elocuente y eficaz (pero no demasiado espabilada, o eso pensaban ellos).

Las condiciones de mi compromiso estipulaban que se trataba de un puesto vitalicio con horario de lunes a domingo, de doce de la mañana a once y cincuenta y cinco de la noche, si bien debía encontrarme disponible para hacer horas extraordinarias cuando fuese necesario. Recibiría un sueldo anual de cero libras cauri, al que se sumarían bonificaciones por buen comportamiento, cuantificables igualmente en cero libras cauri. Eran aplicables, no obstante, penalizaciones en forma de palizas a raíz de insolencias, absentismo o retrasos.

Por suerte, solo me pegaron un poco, los primeros días, como parte de las prácticas de formación, cuando los informes de valoración decían, por ejemplo: «Asistencia 10. Puntualidad 10. Motivación 1». O «Podría trabajar más. Proclive a distraerse. Se le va el santo al cielo». Tras las golpizas, cumplía con todos los objetivos que me habían marcado. También se esperaba de mí que estuviera presentable en todo momento, y aprendí a llevar puesta siempre una sonrisa que agradase, pero no transmitiera la mínima satisfacción personal. Nuestro contento no debía jamás exceder el suyo.

Yo era una esclava bastante convencional. He de decir que Buana no tenía razones para quejarse de mí.

Era la perfecta blankata doméstica.

Estiré el cuello para tratar de divisar el fondo de la avenida, pues lo ocultaba un enorme árbol del pan cuyos bulbosos frutos parecían ir a caer y aplastar mi endeble cabeza humana, esparciendo los sesos por el suelo.

El corazón me sonaba como una calabaza seca llena de guisantes secos.

Pasó ruidosamente otro carruaje; en él viajaba una pareja que reía. Las pezuñas del camello y las ruedas me salpicaron arena a la cara. Pude distinguir a la mujer: era la pizpireta madama Subria.

Recordé cuando la observé, con el corazón hecho añicos y lágrimas cayéndome a borbotones, mientras ella, a su vez, contemplaba cómo ataban y azotaban a Frank. No olvido su parpadeo veloz. En un primer momento me dio la impresión de que se compadecía de él, pero después deduje que derramaba lágrimas por sí misma. Entiendo a este tipo de gente muy bien. Es muy fácil estudiarlos si no te ven siquiera.

A los ambossanos se les había endurecido el corazón y no nos veían ya como seres humanos. Se habían convencido de que no sentíamos como ellos sentían; de que no tenían por qué demostrar ningún tipo de empatía hacia nosotros. Para ellos, esa falta de empatía era cómoda y muy lucrativa.

Me di cuenta de que madama Subria había perdido la esperanza de encontrar a alguien especial que la entretuviese cuando se aburría. Probablemente, el señor Subria la había obligado ese día a asistir a la imposición de la pena a Frank. Las mujeres ambossanas eran, en su mayoría, demasiado frágiles para presenciar un espectáculo así. Su marido desempeñaba un prestigioso cargo en el Banco Baringso, S. A.

Era aquel hombre alto y de aspecto fúnebre que paseaba en carruaje junto a su atractiva y menuda esposa, con una anodina sonrisa dibujada en los labios.

El carruaje pasó de largo. Salí a toda velocidad del callejón.

Cuando llegué al distrito Edgwa me sentí más segura. Pasé por la famosa puerta de entrada, formada por dos colmillos de elefante que se cruzaban formando un grandioso arco de veinte metros de alto.

Edgwa, viniendo de la refinada elegancia de Mayfah, era un insulto a los sentidos. La gente atestaba todos los rincones, y de pared a pared reverberaban los graves de ritmos afrobeat que hacían temblar los huesos del cuerpo. Edgwa era famoso por su bazar, abierto día y noche, y por la carretera del valle de m’Aiduru, que, regada de basuras, conectaba a lo largo de muchos kilómetros los hipertrofiados recintos de los mayimbes de la periferia. A lo largo del valle discurría un canal, a través del cual viajaban los residentes, valle arriba y valle abajo, sirviéndose de un elitista y eficiente medio de trasporte: los cayucos impulsados por esclavos. Así eludían los ricos a las multitudes y evitaban pisar la tierra roja del suelo del mercado, que empolvaba los ropajes y, si llovía, se convertía en un lodo rojo que manchaba el calzado.

Paseé fingiendo un tibio interés por los puestos, como si estuviera haciendo recados para mi amo, con la cabeza en alto, el cesto bien arriba y los brazos relajados. Caminar demasiado erguida podía ser considerado señal de engreimiento, no obstante. Había que encontrar un delicado equilibrio entre la dignidad personal y el instinto de supervivencia. No había de preocuparme, en todo caso: lo único que los vendedores tenían en la cabeza era si nos mostrábamos interesados o no. Caso de mostrar interés, la única preocupación del tendero era cobrar de más, comprobar hasta dónde estaba la compradora dispuesta a regatear, cuán dura sería la batalla entre la astucia y la fuerza de voluntad.

Pasé por delante de sandías pasadas, abiertas en canal, que rezumaban un jugo color cereza de aroma pútrido y dulzón. Reposaban en sus estantes como cabezas cortadas de esclavos prófugos; las semillas negras eran como ojos que me mirasen desde el más allá.

Pasé por el tenderete de un armero, que, sentado en el suelo, martilleaba un yunque que sostenía entre las piernas extendidas.

Los vendedores de la lonja del algodón exponían decenas de cestas rebosantes de blanco algodón en rama, de un aspecto tan mullido y suave que tuve que contenerme para no hundir ambas manos en alguno de ellos.

Levanté la mirada en el mismo momento en el que otro vendedor ambulante me ponía en la cara cuatro ratas que tenía agarradas en un puño, vivas aún y agitándose, mientras, con la otra mano, meneaba al aire un bote de matarratas.

Me crucé en la trayectoria de un joven alto y fibroso que caminaba a paso vivo, que transportaba un tablón de más de un metro de longitud en equilibrio sobre la cabeza. Me agaché justo a tiempo para que no me golpease.

Damas de compañía de ademán engreído paseaban para bajar el atracón de comida de la última celebración y hacer hueco a la siguiente, empujando a todo el mundo a su paso: rostros altivos pintados de tiza y rojo sándalo, gruesos muslos frotándose unos contra otros, ruidosos como labios que chascaran.

Alguien estaba asando unos pollos untados de aceite especiado sobre unas brasas; cerca estuve de desmayarme del hambre que tenía. El subidón de adrenalina desde mi última comida me había hecho consumir hasta la última pizca de energía.

Había pirámides de encarnados granos de café en crudo, cestos de uvas rosadas, estantes y estantes en los que se apilaban hules multicolores, cabeceros de cama decorados, taburetes labrados de una sola pata, típicamente aphrikanos.

Las bananas, aún verdes y en su penca, parecían dedos gigantes.

Las pirámides de sal del desierto parecían pasteles de barro bien apretado.