Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

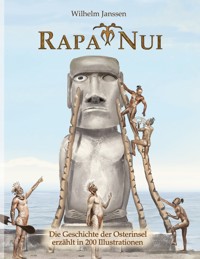

Das Buch, RAPA NUI, erzählt die Geschichte der Osterinsel auf der Grundlage der Berichte, die die Entdecker, Forschungsreisende und Archäologen seit 1722 bis in die Neuzeit verfasst haben. Im ersten Teil wird aufgezeigt, welche Besucher die Osterinsel aufgesucht und welche Besucher die Geschichte der Insel maßgeblich verändert haben. Im zweiten Teil werden der Moai-Ahnenkult, die Ahu-Anlagen sowie der Vogelmann-Kult und die Konkurrenz beider Kulte zueinander dargestellt und im dritten Teil wird das Leben und die Kultur der Insulaner vor der Entdeckung aufgeschlüsselt. Rund 200 speziell für die Texte entwickelte Illustrationen sollen helfen, die vielfältigen Informationen für den Leser leicht verständlich zu machen. Auch wenn die Illustrationen einige freie künstlerische Elemente enthalten, wurde doch versucht, sich sehr eng an die geschichtlichen Ereignisse und örtlichen Gegebenheiten der Osterinsel zu halten. Am Ende nimmt das Buch dem Leser allerdings die Illusion einer mystischen Insel mit vermeintlich ungeklärten Rätseln.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 312

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Die Osterinsel

Geographische Lage, Geologische Gegebenheit, politische Zugehörigkeit:

Osterinsel oder Osterinseln?

Die unterschiedlichen Namen der Osterinsel

Besucher der Osterinsel

Die Moai und der Moai-Ahnenkult

Die Ahu-Anlagen

Der Vogelmann-Kult

Hotu Matu’a und die Legende um die Besiedelung

Die Bewohner der Osterinsel vor ihrer Entdeckung

Glossar

Quellverweise

Prolog

Obwohl über die Osterinsel viele Reiseberichte, Fachabhandlungen oder auch Dokumentationen veröffentlicht wurden, ist es nicht leicht, sich ein vollständiges Bild über die ferne Insel im Pazifischen Ozean zu machen. Nur wenige Menschen haben die Möglichkeit, Zugang zu den Originaltexten zu erhalten und noch weniger die Zeit, sich mit diesen Texten auseinanderzusetzen. Widersprüchliche Aussagen in den zugänglichen Veröffentlichungen machen es schwer zu entscheiden, welcher Autor in seinen Aussagen richtig liegt und welche Autoren ihre Abhandlungen unvollständig, sinnverfälscht oder gar falsch wiedergegeben haben. Die Tatsache, dass viele Texte in unterschiedlichen Sprachen verfasst sind, bietet eine weitere Hürde und macht die Osterinsel immer noch zu einer geheimnisvollen und mystischen Insel.

Empfehlenswerte Bücher, deren Autoren die gesamte Geschichte der Osterinsel in einem Werk zusammengefasst haben, sind die von Alfred Métraux mit "Ethnology of Easter Island" aus dem Jahre 1940 oder Steven Roger Fischer mit "Island at the End of the World – The turbulent History of Easter Island" aus dem Jahre 2005. Empfehlenswert ist auch das Buch "La Tierra de Hotu Matu‘a" von Pater Sebastian Englert aus dem Jahre 1948. Was jedoch auch in diesen Werken fehlt, ist eine chronologische Zusammenführung der von den Wissenschaftlern gewonnenen Erkenntnisse aus den unterschiedlich untersuchten Schwerpunktthemen, wie das Aufzeigen der geschichtlichen Entwicklung der Osterinsel durch die äußeren Einflüsse der Besucher seit ihrer Entdeckung bis in die Neuzeit.

Mit diesem Buch versucht der Autor deshalb, die Informationslücken um die Osterinsel zu schließen. Das Buch teilt sich dabei in drei Hauptkapitel auf. Zunächst werden Besucher, Forschungsreisende und Archäologen vorgestellt, die das Geschehen auf der Osterinsel seit ihrer Entdeckung im Jahre 1722 bis in die Neuzeit dokumentiert haben, bzw. einen maßgeblichen Einfluss auf die geschichtliche Entwicklung der Insel und die der dort lebenden Menschen hatten. Im Zweiten Teil werden die Moai, der Moai-Ahnenkult, die Bedeutung der Ahu-Anlagen sowie die Entwicklung und Bedeutung des Vogelmann-Kultes verständlich aufgeschlüsselt. Im dritten und letzten Teil werden die Kultur und das Leben der Osterinsulaner vor dem Kontakt mit den Europäern aufgezeigt. Rund 200 speziell für die Texte entwickelte Illustrationen sollen helfen, die vielfältigen Informationen für den Leser leicht verständlich zu machen. Auch wenn die Illustrationen einige freie künstlerische Elemente enthalten, wurde doch versucht, sich sehr eng an die geschichtlichen Ereignisse und örtlichen Gegebenheiten der Osterinsel zu halten. Am Ende nimmt das Buch dem Leser allerdings die Illusion einer mystischen Insel mit vermeintlich ungeklärten Rätseln.

Die Osterinsel

Geographische Lage, Geologische Gegebenheit, politische Zugehörigkeit:

Die Osterinsel befindet sich rund 3.800 Kilometer vor der chilenischen Küste im Pazifischen Ozean und gilt als die abgelegenste bewohnte Insel der Welt. Ausgehend von der Osterinsel befindet sich die nächste bewohnte Insel Tahiti rund 4.250 Kilometer weiter westlich: Seit 1790 ist allerdings die zwischen der Osterinsel und Tahiti liegende 4,5 Quadratkilometer kleine Insel Pitcairn von den Bounty-Meuterern um Fletcher Christian bzw. den Nachkommen des einzig überlebenden Meuterers John Adams bewohnt. Aber auch Pitcairn ist immerhin noch rund 2.100 Kilometer von der Osterinsel entfernt.

Politisch gehört die Osterinsel seit 1888 zu Chile, geographisch jedoch zu Polynesien. Konkret bildet die Osterinsel die östlichste Spitze des so genannten Polynesischen Dreiecks mit Hawaii im Norden, Aotearoa (Neuseeland) im Südwesten und eben der Osterinsel im Südosten.

Geologisch gesehen ist die 362,5 Quadratkilometer große und bis zu 510 Meter hohe Vulkaninsel die höchste Erhebung eines rund 2.500 Kilometer langen unterseeischen Höhenzuges im Südostpazifik. Lediglich die 15 Hektar umfassende und bis zu 30 Meter hohe Felseninsel Salas y Gómez hat es in 381 Kilometer Entfernung auf dem Höhenzug geschafft, ebenfalls die Meeresoberfläche zu durchbrechen. Bewohnt oder bewachsen ist Salas y Gómez nicht. Die für viele pazifische Inseln typischen Korallenriffe fehlen, da die Küsten der Osterinsel auch unterseeisch steil abfallen und erst in rund 3.000 Meter Tiefe den Meeresboden erreichen.

Die Osterinsel selbst hat sich aus drei unterseeischen Eruptionshügeln gebildet, deren erste Erhebung (Poike) die Meeresoberfläche vor etwa 700.000 Jahren durchbrochen hat. Vor etwa 600.000 Jahren folgte 15 Kilometer westlich die Erhebung Rano Kau und vor etwa 500.000 Jahren 10 Kilometer nördlich die heute höchste Erhebung Terevaka. Im Verlaufe der dann kommenden 150.000 Jahren verband Terevaka die drei Erhebungen zur eigentlichen Osterinsel in Form eines etwa gleichschenkligen rechtwinkligen Dreiecks. Die bis zu 300 Meter hohe Steilküste im Südwesten am Rano Kau und die 200 Meter hohe Küste im Osten an der Poike-Halbinsel zeigen, dass die Insel einst wesentlich größer gewesen sein muss.

In Ergänzung der Informationen sei noch erwähnt, dass sich zwischen 1704 und 1709 der schottische Seemann Alexander Selkirk auf dem 47,9 Quadratkilometer kleinen Archipel Isla Más a Tierra, rund 670 Kilometer vor der chilenischen Küste, aber immerhin noch rund 3.000 Kilometer von der Osterinsel entfernt, aufgehalten hat. Selkirk lebte hier vier Jahre und vier Monate in völliger Einsamkeit und war nach seiner Heimkehr nach England die Inspiration für den englischen Schriftsteller Daniel Defoe für die Romanfigur des Robinson Crusoe. Daniel Defoe ließ Robinson Crusoe allerdings auf einer abgelegenen Insel im Atlantik stranden. Dennoch trägt die Insel Isla Más a Tierra seit 1966 den Namen Robinson Crusoe.

Osterinsel oder Osterinseln?

In der Literatur wird häufig von den Osterinseln (also Mehrzahl) gesprochen, doch tatsächlich handelt es sich bei der Osterinsel nur um eine einzige Insel, die lediglich von einigen kleinen Felsenplateaus umgeben ist. Hierbei handelt es sich um die schroffen Überreste der Abbruchkanten der Osterinsel, die der ewig nagenden Brandung des Meeres an den Steilküsten widerstehen konnten. Nennenswert ist dabei eigentlich nur Motu-Nui, ein 3,6 Hektar großes Plateau, 1,5 Kilometer vor der 300 Meter hohen Abbruchkante der Rano Kau Erhebung. Hier nisten seit Jahrhunderten tausende Vögel, die während des jährlichen Vogelmann-Kultes eine bedeutende Rolle als Quelle des ersten Vogeleis der Brutsaison gespielt haben.

Die von der Osterinsel in 381 Kilometer Entfernung befindliche Felseninsel Salas y Gómez gehört seit 1808 ebenfalls zu Chile und wird seit dem 01. März 1966 vom Departamento Isla de Pascua (Osterinsel) verwaltet. Dennoch gehört Salas y Gómez nicht zur Osterinsel, sondern allgemein nur zu den chilenischen Inseln.

Rund 60 Kilometer westlich von Australien befindet sich eine Inselgruppe von 28 offiziell namentlich benannten Inseln sowie 26 weitere kleinere Inseln, deren mittlere Gruppe Easter Group in der deutschen Übersetzung auch als Ostergruppe bezeichnet wird. Diese Inseln befinden sich aber im Indischen Ozean und nicht, wie die Osterinsel – Rapa Nui im Pazifik.

Die unterschiedlichen Namen der Osterinsel

Für die Osterinsel hat es im Laufe ihrer Geschichte mehrere Namen gegeben. Das liegt einfach daran, dass die frühen Bewohner für ihre Insel keinen Namen hatten. Sie waren der Meinung, ihre Insel sei der Nabel der Welt und dazu brauche es keinen Namen.

1687 "Davis-Land" - "Davis-Insel":

In dem Buch von William Dampier "Merkwürdige Reise nach der Erdenge Darien, auch durch die Südsee und das mittägige Atlantische Meer" aus dem Jahre 1759 wird über einen Seeräuber namens Edward Davis geschrieben, der im Jahre 1687 etwa an der Stelle, an der heute die Osterinsel zu finden ist, eine "niedrige Sandinsel mit Hügeln, die sich nach Nordosten erstrecken", gesichtet haben will. Nach 1759 wurde diese Phantominsel unter Seefahrern und Seefahrernationen auch als Davis-Land bezeichnet. Auch Dampier selbst hat diese Stelle nicht wiedergefunden und sah die von Davis beschriebene Landmasse als mögliche Küste von Terra Australis Incognita an.

1722 "Paaschen Eilandt" - "Osterinsel" - "Oster-Eilandt":

Auf der Suche nach Terra Australis Incognita findet die holländische Expeditionsflotte unter Jacob Roggeveen am Ostersonntag des Jahres 1722 im südlichen Pazifik eine Insel. Anlässlich der zeitlichen Sichtung zu Ostern nennen die Kapitäne diese Insel Paaschen Eilandt, zu Deutsch: Osterinsel. Die ursprünglich anvisierte Landmasse Terra Australis Incognita finden sie nicht.

1770 "Isla de San Carlos" - "San Carlos" - "Isla de Pascua":

Im Jahre 1770 erhält der spanische Marineoffizier Don Felipe González de Ahedo vom spanischen Vizekönig in Peru, Manuel de Amat y Junyent, den Befehl, im südlichen Pazifik Land in Besitz zu nehmen, damit Spanien in dieser Region eine strategische Präsenz gegenüber England aufweisen kann. Felipe González segelt in Richtung Westen und stößt schon nach 34 Tagen auf eine Insel, die er auf den Namen San Carlos tauft und für Spanien in Besitz nimmt. Den spanischen Beamten muss später bewusst geworden sein, dass es sich bei dieser Insel um die 1722 von den Holländern entdeckte Osterinsel handelt, denn Spanien hat seinen Anspruch auf diese Insel nie geltend gemacht.

Osterinsel heißt auf Spanisch Isla de Pascua und so wird sie unter der spanisch sprechenden Bevölkerung heute auch genannt.

1774 - "Waihu":

James Cook soll auf seiner zweiten Forschungsreise (1772 bis 1775) prüfen, ob es das so genannte Süd-Land - Terra Australis Incognita tatsächlich gibt und wo es sich befindet. Statt eines weiteren Kontinentes stößt Cook im südlichen Pazifik nur auf die von Jacob Roggeveen beschriebene Osterinsel. Der mitreisende Naturforscher Johann Reinhold Forster trifft bei einem seiner Erkundungsgängen auf der Osterinsel auf eine Kriegergruppe, deren Anführer sich ihm als Chef von Waihu vorstellt. Forster übernimmt diesen Namen in seinen Berichten als Namen für die gesamte Insel, ohne zu wissen, dass es sich bei Waihu lediglich um den Namen einer Region an der Südküste handelt.

1863 - "Rapa Nui":

Die erste Erwähnung Rapa Nui als Name für die Osterinsulaner findet sich in den handgeschriebenen Memoiren des Missionars Pater Honoré Laval von Mangareva aus dem Jahre 1863. Der Name Rapa Nui ist laut Steven Roger Fischer im pazifischen Raum kurz zuvor während der Jagd auf Arbeitssklaven im Jahre 1862 entstanden.

Demnach segelte im Dezember 1862 der peruanische Schoner Cora mit mehreren gefangenen Osterinsulanern in den Austral zur kleinen Insel Rapa, um dort weitere Arbeitskräfte für den peruanischen Arbeitsmarkt aufzunehmen. Die Inselbewohner von Rapa können jedoch die Besatzung des Schoners überwältigen, das Schiff übernehmen und die Gefangenen befreien. Unter den Gefangenen befindet sich der siebenjährige Rokoroko He Tau oder auch Manu-Rangi, Sohn des Großkönigs der Osterinsel Mau Rata und offensichtlicher Erbe [als Kronprinz] zum "ariki-mau" (Großkönig). Da es für die befreiten Osterinsulaner sowohl auf Rapa als auch auf ihrer Heimatinsel zu unsicher ist, segeln die Retter aus Rapa mit dem Schoner nach Tahiti, um die unfreiwilligen Passagiere dort in Sicherheit zu bringen.

Während der Überfahrt nach Tahiti stellen sich die Schiffsführer die Frage, wie sie auf Tahiti erklären sollen, von welcher Heimatinsel die befreiten Menschen stammen. Die Schiffscrew berät, dass ihre Insel Rapa kleiner ist als die Heimatinsel der Befreiten auf dem Schiff und so nennen sie ihre Insel Rapa-Iti für klein und die Osterinsel Rapa Nui für groß. Rokoroko He Tau wird den Missionaren auf Tahiti dann als legitimer Erbprinz von Rapa Nui übergeben.

Der Missionarshelfer Eugéne Eyraud bringt Rokoroko He Tau Anfang 1864 zurück auf seine Heimatinsel. Um sicher zu stellen, dass der achtjährige Thronerbe Rokoroko He Tau seinen Titelanspruch richtig zuordnen kann, wird von den Insulanern dann der Name Rapa Nui übernommen.

Seit dieser Zeit, bis in die Gegenwart, wird die Landmasse der Osterinsel als Rapa Nui bezeichnet und in zwei Wörtern geschrieben. Die Menschen und auch ihre Sprache werden ebenfalls als Rapanui bezeichnet, aber als ein Wort zusammengeschrieben.

Amtsstab bzw. Würdezeichen des Königs

1864 - "Te pito o te henua":

Pater Sebastian Englert befasst sich in seinem Buch "La Tierra de Hotu Matu ´a" ausführlich mit dem Ursprung des Namens Te Pito o te Henua. Englert meint, der Name Te Pito o te Henua sei erstmals in der Legende um die Katastrophe zum Untergang des Heimatlandes von Hotu-Matu'a - Hiva genannt worden. Hiva war danach ein Land (Kontinent) im Pazifik, das heute nicht mehr existiert, weil es von dem mächtigen Titanen Uoke mit einer Stange zerbrochen worden war und Hotu-Matu'a für sich und seine Untertanen ein neues Land finden musste. Die Region, aus der Hotu-Matu'a mit seinem Volk flüchten musste, trug den Namen Te Pito oder Te Henua. In Erinnerung an ihr Ursprungsland gaben die Ankömmlinge um Hotu-Matu'a der namenlosen Insel dann den Namen Te Pito o te Henua, was so viel bedeutet wie: Nabel (oder Mittelpunkt) der Erde.

Alfred Métraux meint, der Name Nabel bedeutet für die dreieckige Insel das Ende, die Spitze. Pito-te-henua würde demnach, so Métraux, nichts anderes bezeichnen als eine der Spitzen der Insel.

1871 - "Mata-ki-terangi":

Der russische Gelehrte Nikolai Nikolaevich Miklukho-Maklai reist 1871 den vertriebenen und auf die Insel Mangareva emigrierten Rapanui nach, um mehr über die Rongorongo-Schrifttafeln zu erfahren. Hierbei erfährt Miklukho-Maklai, dass die Osterinsel auf Mangareva Mata-ki-terangi genannt wird. Dieser Name geistert dann bis in die 1960er Jahre durch die Literatur über die Osterinsel, beispielsweise in den Büchern von Francis Mazière "Fantastique Ile de Paques", 1965, deutsche Version "Insel des Schweigens" unter der Namensbezeichnung Matakiterani. Mata-ki-terangi oder Matakiterani haben sich letztendlich aber nicht als Namensbezeichnung für die Osterinsel durchgesetzt.

1974 - "Te pito o te kainga a Hau Maka":

Thomas Barthel hält in seinem Buch "Das achte Land" fest, dass die Osterinsel nach mündlichen Überlieferungen zunächst Te pito o te kainga a hau Maka (Das kleine Stück Land von Hau Maka) genannt wurde. Auf der Osterinsel gibt es jedoch zwei Wörter für pito und zwar einmal die Bedeutung Ende und einmal die Bedeutung Nabel. Die korrekte Übersetzung kann also sowohl Das Ende der Welt oder auch Der Nabel der Welt bedeuten. Auch diese Namensbezeichnung hat sich nicht durchgesetzt.

Heute - "Pascuense" - oder "Rapa Nui":

Die übliche Landessprache auf der Osterinsel ist heute Spanisch. Daher wird die Insel üblicherweise Pascuense genannt. Es ist jedoch üblich, dass die Mitglieder der indigenen Gemeinschaft die Insel heute als Rapa Nui bezeichnen.

"Hiti-ai-terangi":

Ein weiterer Name für die Osterinsel, der in der Literatur immer mal wieder zu lesen ist, ist Hiti-ai-terangi. Diesen Namen sollen heimkehrende peruanische Seefahrer gegenüber polynesischen Seefahrern für die sonderbare Insel genannt haben. Auf der Osterinsel selbst wurde dieser Name allerdings nicht verwendet.

Karte..der..Osterinsel..heute

Besucher der Osterinsel zwischen 1722 und 1980

Die Erkundung der Osterinsel durch die Europäer.

1687 - Edward Davis sichtet vermeintlich Terra Australis Incognita:

Edward Davis, ein Freibeuter-Kapitän auf der "Batchelor‘s-Delight", streift 1687 im Pazifischen Ozean eine Küstenregion, die er als "Terra Australis Incognita" deutet. So wenigstens beschreibt es der Bootsmann Lion Wafer in einer Veröffentlichung von William Dampier mit dem Titel: "Merkwürdige Reise nach der Erdenge Darien, auch durch die Südsee und das mittägige Atlantische Meer". In diesem Werk werden Koordinaten genannt, die in etwa die Position der Osterinsel beschreiben.

Lion Wafer beschreibt das Land als kahles Land und Davis habe keinen Anlass gesehen, dort an Land zu gehen. Er sei deshalb daran vorbeigesegelt. Seither aber haben Generation von Seefahrern nach dem vermeintlichen Kontinent "Terra Australis Incognita" bzw. "Davis-Land" gesucht.

Erneut gefunden wird diese Küstenregion dann 1722 von einer holländischen Expeditionsflotte, die von Admiral Jacob Roggeveen befehligt wird. Roggeveens Kapitäne müssen allerdings feststellen, dass es sich bei dem von Davis gesichteten Landstreifen, nur um eine Insel handelt.

Erst James Cook hat auf seiner zweiten Weltumsegelung (1772 bis 1775) endgültig festgestellt, dass "Terra Australis Ingocnita" nicht existiert. Während dieser Reise besuchte Cook 1774 auch die Osterinsel.

1722 - Die Entdeckung der Osterinsel:

Der niederländische Jurist und Forschungsreisende Jacob Roggeveen macht sich am 16. Juni 1721 von Amsterdam aus mit drei Schiffen und 244 Besatzungsmitgliedern auf den Weg, um im damals noch unerforschten Südmeer nach dem sagenhaften "Terra Australis Incognita" zu suchen. Jacob Roggeveen kennt das Buch von William Dampier, in dem über Edward Davis berichtet wird, der 1687 im Südmeer ein kahles "sandiges" Land gesichtet haben will, dort jedoch nicht an Land gegangen ist.

Am Ostersonntag, den 05. April 1722, entdeckt Roggeveens Flotte dann tatsächlich eine kleine Insel im südlichen Pazifik, die in etwa auf den Koordinaten liegt, die in William Dampiers Buch genannt sind. Cornelius Bouman, Kapitän auf dem Roggeveen-Begleitschiff "Thienhoven", schlägt vor, man möge die Insel nach dem Tag ihrer Entdeckung (Ostersonntag) nennen; der Schiffsrat stimmt zu und tauft die Insel auf den Namen Paáschen Eylandt (Osterinsel).

1722 - Landgang endet mit dem Tod von 10-12 Insulanern:

Am 10. April 1722 betritt der Holländer Jacob Roggeveen mit insgesamt 136 Mann die Osterinsel. Die Inselbewohner sind von der Ankunft der Fremden derart begeistert, dass sie alles Neue berühren und anfassen wollen, was die Fremden bei sich tragen. Einer der hinteren Seesoldaten verliert aus Furcht die Nerven und gibt den Befehl zu schießen. 10 - 12 Einheimische werden erschossen, unzählige Insulaner werden verletzt.

In den Reiseberichten der Holländer werden erstmalig die bis zu neun Meter hohen Moai als steinerne Götzen mit Kronen beschrieben, deren aufrechte Position die Holländer in Erstaunen versetzen. Sie stellen fest, dass die Inselbewohner ohne Schuldgefühle Hüte und Mützen stehlen, in kleinen, bienenstockartigen Strohhütten wohnen und ihr Schmuck und ihre Bekleidung aus Naturprodukten hergestellt sind.

Die Holländer verlassen die Insel noch am selben Tag, weil eine Schlechtwetterfront aufkommt und sie um die Sicherheit ihrer Schiffe fürchten. Die zwei Begleitschiffe "Thienhoven" und "Africaansche Galley" drohen von den Sturmwinden an Land gedrückt zu werden und die Schiffsmannschaften brauchen zwei Tage, um sich aus dieser misslichen Situation zu befreien. Ein erneuter Landgang wird nicht unternommen.

1770 - Felipe González de Ahedo erreicht die Osterinsel:

Don Felipe González de Ahedo, ein spanischer Marineoffizier, segelt 1770 im Auftrag des spanischen Vizekönigs von Peru Manuel de Amat y Junyent in den Südpazifik, um das legendäre Davis-Land zu finden. Ziel ist es, das Land nach Möglichkeit für Spanien in Besitz zu nehmen, um hierdurch eine strategische Präsenz gegen England im Pazifik zu haben.

Die für diese Expedition bereitgestellten Schiffe "San Lorenzo" und "Santa Rosalia" starten am 10. Oktober 1770 vom peruanischen Hafen Callao. Nach gerade einmal 34 Tagen auf See wird am 15. November 1770 tatsächlich Land gesichtet. Beim Herantasten an die Küste stellen die Spanier fest, dass es sich lediglich um eine kleine Insel handelt. Sie umsegeln die Insel und kommen zu dem Schluss, dass dies die von Davis beschriebene Landspitze vor "Terra Australis Incognita" sein muss. Die Insel ist allerdings nicht "sandig", wie Davis berichtete, sondern, wie Don Felipe González feststellt, mit von Sonne gebleichtem Gras bewachsen.

Die Küstenregionen der Insel werden komplett vermessen und in eine zweifach gespiegelte Karte eingetragen. Die steinernen Statuen werden erstmals "Moày" genannt und als bis zu zwölf Meter hohe Steinblöcke in Menschengestalt beschrieben. Die Diebstähle der Insulaner beschreibt der spanische Navigationsoffizier Agüera vorsichtig mit "aufdringlich", "nervig" oder "Bettelei".

1770 - Felipe González de Ahedo annektiert die Osterinsel:

Am 20. November 1770 wird die Osterinsel unter dem Kommando von Don Felipe González de Ahedo für Spanien in Besitz genommen. González de Ahedo lässt dazu 250 Seesoldaten und Besatzungsmitglieder mit der Aufgabe an Land bringen, drei Holzkreuze auf den Erhebungen der Poike-Halbinsel aufzustellen. Die Inselbewohner betrachten mit Neugierde das Treiben der Fremden und begleiten den Tross als willkommenes Ereignis. Die Inselbewohner sehen, wie die Kreuze in einer großen Zeremonie aufgestellt und mit anschließenden Salutschüssen gefeiert werden.

Die anwesenden Stammeshäuptlinge zeichnen gerne einige Symbole auf ein für sie so fremdartiges Papier und kommen auf diese Weise erstmals mit einer Schrift in Kontakt. Dies ist möglicherweise die Initialzündung zur Entwicklung einer eigenen Schrift, die später Rongorongo genannt wird. Denn die Meister der Rongorongo Schrift und Hüter der Holztafeln sind die jeweils amtierenden Großkönige, in dessen Residenzbezirk Anakena die Spanier mit ihren Holzkreuzen an Land gegangen sind.

Als James Cook die Osterinsel 1774 aufsucht, fehlt von den 1770 aufgestellten Holzkreuzen jede Spur.

Zeichensymbole von Stammeshäuptlingen auf der spanischen Besitzurkunde vom 20. November 1770.

1774 - James Cook erreicht die Osterinsel:

1774: Der britische Seefahrer und Entdecker James Cook unternimmt in den Jahren 1772 bis 1775 seine zweite Forschungsreise um die Welt und hält sich hierbei in der Zeit vom 11. März 1774 bis 17. März 1774 auch an und auf der Osterinsel auf. Cook lässt die Tiefen rund um die Insel vermessen und findet und beschreibt den für Segelschiffe besten Ankerplatz an der Westküste. Seither versuchen die meisten Kapitäne, ihre Schiffe dort zu ankern.

James Cook ist während seines Aufenthaltes auf der Osterinsel gesundheitlich angeschlagen und konzentriert sich selber mehr auf den Handel und auf die Beschaffung von Proviant. Cook muss feststellen, dass die Inselbewohner beim Tausch ihrer Waren ungeniert tricksen, indem sie bereits eingetauschte Waren erneut stehlen und wieder zum Kauf anbieten. Die gesamte Schiffscrew stöhnt zudem über die übermäßigen Diebstähle ihrer Hüte und des Inhalts ihrer Taschen.

Cook vermutet, dass die Bewohner untereinander Konflikte austragen. Dies zeigt sich in der schlechten Verfassung der Insulaner, aber auch am schlechten Zustand der Zeremonie-Anlagen und den teilweise umgestürzten Moai-Statuen. Außerdem fällt ihm auf, dass sich auffällig wenig Frauen zeigen. Als Resümee vermerkt Cook: "Keine Nation braucht je um die Ehre der Entdeckung dieser Insel zu kämpfen, da es wenige Orte gibt, die weniger Bequemlichkeiten für die Schifffahrt bieten als diese hier." Er schätzt die Anzahl der Einwohner auf etwa 600-700, Georg Forster nennt an anderer Stelle die Zahl von 900.

1774 - Johann Reinhold Forster erkundet die Osterinsel:

Während der Anwesenheit von James Cook 1774 auf der Osterinsel erkunden einige Forschergruppen die Insel. Die Naturforscher Johann Reinhold Forster und sein Sohn Georg werden hierüber später sehr detaillierte Berichte verfassen.

Der Weg von Johann Forster führt zunächst von Westen aus an die Südküste zu den Ahu-Anlagen Vinapu, dann in Richtung Nordosten über die "Straße der Moai" bis kurz vor den Moai-Steinbruch Rano Raraku. Hierbei muss Johann Forster feststellen, dass einige Moai bereits umgeworfen wurden, andere aber noch aufrecht im Gelände oder auf den Zeremonie-Plattformen stehen. Johann Forster begegnet auch einer Gruppe von einheimischen Männern mit Speeren, deren Anführer sich als "König von Waihu" vorstellt. Er entnimmt daraus, dass die Insel von den Inselbewohnern Waihu genannt wird und übernimmt diesen Namen in seinem Reisebericht.

Johann Forster beschreibt erstmals, dass einige der Insulaner Stichwaffen in Form von Stöcken besitzen, deren Spitzen mit scharfen Steinen bestückt sind. Forster fertigt erstmals auch realistische Skizzen von einem Moai auf einer Ahu-Anlage, von einem einfachen Kanu der Inselbewohner oder einer großen Paenga-Hütte an. Als einziger berichtet Johann Forster auch von einigen aufrechtstehenden Säulen (Moai) oben an der Steilküste des Rano Kau am offensichtlichen Vogelmann-Kultplatz Orongo. Eine skizzenhafte Darstellung hiervon findet sich auch auf der seeseitigen Inselansicht von Cooks Karte.

Laut Johann Forster sind die meisten Männer und die wenigen Frauen überwiegend nackt. Ein Mann hat einen großen Krempe-Hut an, ein anderer ein kariertes Baumwolltaschentuch und einige andere tragen blaue Lumpen, die seiner Meinung nach von den Spaniern 1770 zurückgelassen wurden.

1774 - Georg Forster und William Hodges erforschen die Osterinsel:

Der Naturforscher Georg Forster erkundet im Verlauf der Cook-Expedition 1774, teilweise mit seinem Vater Johann, teilweise auch mit anderen und in Begleitung des aus Tahiti stammenden Dolmetschers Mahaine, viermal die Osterinsel in verschiedenen Richtungen. Georg Forster beschreibt sehr ausführlich das Aussehen der Menschen mit ihrer spärlichen Bekleidung, ihren Tattoos und den überdimensional großen Ohrlöchern. Er beschreibt die Vegetation der Insel und die Tatsache, dass das Land zur Inselmitte hin immer unfruchtbarer zu werden scheint. Georg Forster lässt sich zeigen und erklären, wie die Insulaner als Ersatz für fehlendes Trinkwasser den süßen Saft der Zuckerrohstängel zu sich nehmen und stellt fest, dass die Inselbewohner nicht ungeübt im Anbau von Kartoffeln, Yams oder Zuckerrohr sind. Umso erstaunter ist Forster, dass die Inselbewohner scheinbar keine Werkzeuge für die Bearbeitung der steinernen Monumente besitzen und schließt daraus, dass es sich bei den Baumeistern der großen Ahu-Anlagen und der Moai wohl um eine vorangegangene Hochkultur gehandelt haben muss.

Forster beschreibt erstmalig die heute unter dem Namen "Moai-Kavakava" bekannten Holzstatuetten und deren Ankauf durch den Dolmetscher Mahaine. Der bei den Erkundungstouren mit anwesende Schiffsmaler William Hodges fertigt erstmalig eine realistische Portrait-Zeichnung zweier Osterinsulaner mit ihren so charakteristisch durchlöcherten und langgezogenen Ohrläppchen an.

1786 - Jean Francois Galoup La Pérouse und die Osterinsel:

Der Franzose Jean Francois Galoud La Pérouse besucht mit seiner Expeditionsmannschaft am 10. April 1786 für einen Tag die Osterinsel. La Pérouse findet die Inselbewohner in einer guten körperlichen Verfassung vor und vermutet, dass sich die Bevölkerung nach den kriegerischen Aktivitäten seit James Cook wieder erholt hat. Er schätzt die Gesamtbevölkerungszahl auf etwa 2.000, wobei Männer und Frauen ein anscheinend gleiches Verhältnis haben und sich ungewöhnlich viele Kinder zeigen.

La Pérouse weiß aus den Berichten von James Cook und Georg Forster, dass die Engländer 1774 auf der Osterinsel außer einigen wenigen Hühnern keine tierischen Produkte und auch nur sehr eingeschränkte Feldfrüchte aufnehmen konnten. Aus diesem Grund überlässt er den Insulanern Schweine, Ziegen und Schafe, die er speziell hierfür in Chile zugeladen hat und gibt den Befehl, an geeigneten Stellen auf der Insel Sämereien von Kohl, Rüben, Mais, Kürbis, Pomeranzen, Zitronen und Baumwolle einzubringen. Die Inselbewohner verstehen nicht, dass sie mit der Zucht der Tiere und Pflanzen eine bessere Lebensqualität erreichen können. Spätere Besucher haben weder die Tiere noch die eingeführten Früchte oder Gemüsesorten vorgefunden.

Kanu von der Osterinsel. Darstellung von Francois Michel Blondela 1786

1786 - Die gesamte Crew von La Pérouse wird bestohlen:

La Pérouse kennt die Reisebeschreibungen von James Cook und Georg Forster aus dem Jahre 1774 und weiß um die diebischen Inselbewohner auf der Osterinsel. La Pérouse ist allerdings der Meinung, die Osterinsulaner seien große Kinder, denen man deren Aktivitäten nicht übelnehmen sollte. La Pérouse gibt deshalb den Befehl aus, die zu erwartenden Diebstähle nicht zu ahnden, sich auf keinen Fall provozieren zu lassen und auf keinen Fall zu schießen.

Die Inselbewohner merken schnell, dass die Fremden offensichtlich nichts dagegen haben, sich ihre Besitztümer wegnehmen zu lassen und dies kommt einer Einladung zur ungestraften Plünderung gleich. Innerhalb kürzester Zeit strömen mehr als 800 Einwohner zu den Franzosen und bedienen sich ohne Scheu an allem, was sie in ihre Finger bekommen können. Nackte Frauen zeigen dabei ein ganz offensichtliches Interesse an Liebkosungen, lenken so ihre Opfer ab und ziehen ihnen dann ungeniert deren Habseligkeiten aus den Taschen. Ihre Männer nutzen ebenso die Gunst der Stunde und greifen nach den Hüten, Schnupftüchern oder anderen losen Gegenständen. Die Diebereien gehen sogar so weit, dass ein Insulaner mit der einen Hand das Geschenk einer Ziege annimmt und mit der anderen Hand ein Schnupftuch stiehlt.

Als die Inselbewohner den Anker eines Landungsbootes stehlen und anschließend ihre Verfolger mit Steinen bewerfen, wird dann doch geschossen. Ein Warnschuss der Wachsoldaten reicht nicht. Erst als mit Schrot scharf geschossen wird, hören die Steinwürfe auf. Die Diebe des Ankers können allerdings nicht mehr eingeholt werden.

1786 - Die Crew von La Pérouse untersucht die Insel:

In der Kürze ihres Aufenthaltes halten zwei Expeditionsgruppen möglichst viele Informationen von der Osterinsel fest. La Pérouse ist dabei der Meinung, dass die Ahu-Anlagen und die darauf befindlichen Moai-Statuen in älterer Zeit gefertigt worden sein müssen, weil die aktuelle Bevölkerung keine geeigneten Werkzeuge besitzt und zum Gedenken an ihre Verstorbenen nur noch kleine Steinpyramiden aufstellt.

Der Geograph M. Bernizet fertigt Querschnittszeichnungen der Insel, eine detaillierte Karte von der Westküste, technische Zeichnungen von den Ahu-Anlagen, von Steingärten, Wohnhöhlen, einem Tupa-Aussichtsturm oder auch den Aufbau einer Paenga-Hütte. Der mitgereiste französische Künstler Gaspard Duché de Vancy fertigt die erste realistische Illustration von der Osterinsel; der Marineoffizier Francois Michel Blondela erstellt eine genaue Skizze eines zusammengeflickten Kanus.

Die zwei Expeditionsschiffe "L'Astrolabe" und "La Boussole" sowie La Pérouse und die meisten der Expeditionsmitglieder werden ihre Heimat nicht wiedersehen, denn beide Schiffe gehen 1788 auf Höhe der Salmonen in einem tropischen Wirbelsturm verloren. Die Tagebuchaufzeichnungen über die Osterinsel sind nur deshalb erhalten geblieben, weil sich der Dolmetscher Jean Baptiste Barthélemy am 29. September 1787 in Petropawlowski-Kamtschatski an Land setzen lässt und die bis dahin gefertigten Reisebeschreibungen über den Landweg nach Europa bringt.

1805 - Die gewaltsame Entführung von 22 Osterinsulanern:

Der amerikanische Schoner "Nancy" aus New London, mit dem Kapitän J. Crocker ankert 1805 vor der Osterinsel. Kapitän J. Crocker lässt gewaltsam 22 Rapanui (12 Männer, 10 Frauen) verschleppen, um sie als Arbeitskräfte für den Robbenfang auf den Juan-Fernandez-Inseln einzusetzen. So wenigstens beschreibt es 1821 der russische Marineoffizier Otto von Kotzebue, dessen Crew 1816 von Insulanern der Osterinsel mit Steinwürfen daran gehindert wurde, die Osterinsel zu betreten. O.v. Kotzebue selber hat die Information von einem Kapitän namens Alexander Adams. Adams will die Information 1806 direkt vom besagten Kapitän Crocker erhalten haben.

Nach Otto von Kotzebues Beschreibungen soll die Crew der Nancy 22 Osterinsulaner gefangengenommen und an Bord gebracht haben. Dort wurden sie unter Deck angekettet und erst freigelassen, als das Schiff schon drei Tage auf See war. Die männlichen Rapanui sprangen sofort von Bord, die Frauen konnten gerade noch zurückgehalten werden. Jegliche Versuche der Besatzung, die Insulaner wieder einzufangen, misslangen. Der Kapitän überließ die Männer schließlich ihrem Schicksal und brachte nur die Frauen zum Juan-Fernánez-Archipel. Die über Bord gesprungenen Männer galten seither als verschollen.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts werden die meisten Besucher der Osterinsel vermutlich deshalb Aggressionen und Ablehnungen erfahren.

1809 - Nathan Winship – Steinwürfe verhindern einen Landgang:

Ende 1809 erreicht der amerikanische Kapitän Nathan Winship mit seinem Handelsschiff, der "Albatros", die Osterinsel, um Nahrungsmittel für das Schiff aufzunehmen. Aus Vorsicht lässt Kapitän Winship in der Cook-Bucht nur ein Boot zu Wasser und rudert mit sechs Besatzungsmitgliedern zur Küste. Im Gepäck haben sie Tauschwaren wie Teilstücke von Eisenringen, Angelhaken und Nägel.

Einheimische schwimmen dem Boot entgegen und bringen Kartoffeln, Zuckerrohr und Bananen. Das zu Anfang friedliche Tauschgeschäft entwickelt sich mit den im Wasser schwimmenden Insulanern zu Hakeleien und letztlich zu frustrierten Einheimischen, die mehrmals versuchen, die Ruder des Bootes zu stehlen. Während die nackten Frauen versuchen, die Aufmerksamkeit der fremden Männer zu erregen, nutzen ihre eigenen Männer die Gelegenheit, um Sachen aus dem Boot zu entwenden.

Die aufgebrachte Menschenmenge an der felsigen Küste beginnt, mit Steinen zu werfen. Kapitän Winship kann nur durch einen Pistolenschuss über die Köpfe der Aggressoren eine drohende Eskalation verhindern. Eine Demonstration, wie eine Pistolenkugel ein Stück Holz durchschlägt, versetzt die Insulaner in derartige Furcht, dass niemand es wagt, an Bord der Albatros zu kommen. Nathan Winship meint in seinem Bericht, auf der Osterinsel herrsche ein Zustand von Anarchie.

1816 - Otto von Kotzebue – Steinwürfe verhindern einen Landgang:

Der Kommandant des russischen Schiffes Rurik, Otto von Kotzebue, erreicht am 28. März 1816 die Osterinsel. V. Kotzebue kennt die Osterinsel, denn er war bereits 1804 auf dem russischen Schiff Nadezhda unter Kapitän Adam von Krusenstern an der Osterinsel vorbeigesegelt. Das Begleitschiff der Neva mit Kapitän Yuiri Lisjanskij hatte während des vergeblichen Rendezvous an der Osterinsel wegen schlechten Wetters vergeblich versucht, an Land zu gehen.

Obwohl die Insulaner mit Rauchsäulen signalisieren, dass sie Kontakt aufnehmen möchten und obwohl zwei Kanus mit jeweils zwei Männern dem Schiff entgegen rudern, zeigen sich die Männer in den Kanus äußerst misstrauisch und furchtsam. Sie flüchten sogar eilig in Richtung Küste, als sie sehen, wie ein Landungsboot zu Wasser gelassen wird. Allerdings scheint den Insulanern nur das Schiff gefährlich zu sein, denn als sich das Landungsboot der Küste nähert, schwimmt eine große Menge der Inselbewohner dem Boot entgegen, um offensichtlich Handel zu treiben. Wie auch schon unter Kapitän Winship im Jahre 1809 eskaliert jedoch die Situation im Wasser und die Schiffscrew kann sich nur mit Schrotschüssen gegen die aufdringlichen Handelspartner wehren.

Bei einem erneuten Versuch, die Insel mit 17 Mann Besatzung in zwei Booten zu erkunden, werden die Crew-Mitglieder von einer Menschenmenge erwartet, bedrängt und derart mit Steinen beworfen, dass die Inselbewohner nur mit Pistolenschüssen auf Distanz gehalten werden können und die Crew-Mitglieder sich zurückziehen müssen. Von den von La Pérouse 1786 zurückgelassenen Schweinen, Schafen oder Ziegen findet sich keine Spur.

1822 -Die Crew-Mitglieder der Pindos bringen die Syphilis auf die Insel:

1822 nehmen Matrosen des amerikanischen Walfangschiffes "Pindos" Frauen für Liebesdienste mit aufs Schiff. Am nächsten Tag werden die Frauen mit dem Ruderboot zurück an die Küste gebracht, müssen die Brandung aber schwimmend überwinden.

Vom Boot aus sieht der damals 24-jährige Matrose Richard Weeden (Waden?), wie die Frauen von einer neugierigen Menschenmenge an Land in Empfang genommen werden. Weeden zieht seine Pistole, feuert aus Spaß in die Menschenmenge, ein Insulaner geht getroffen zu Boden. Weeden macht sich gegenüber seinen Kameraden über diesen Vorfall noch lustig.

Verschiedene Quellen schreiben später, die Frauen hätten sich bei ihren Liebensdiensten auf der Pindos mit Syphilis infiziert.

Kapitän Chase vom Walfangschiff "Foster" berichtet nach seinem Besuch im Jannuar 1822, die Inselbewohner hätten sich in zwei Lager gespalten, die untereinander Krieg führen.

1825 - Frederick W. Beechey – Steinwürfe verhindern einen Landgang:

Die Schiffsmannschaft des britischen Schiffes "HMS Blossom", unter Kommando von Frederick W. Beechey, versucht am 17. November 1825 auf der Osterinsel an Land zu gehen. Obwohl die Insulaner immer wieder mit großen Rauchsäulen signalisieren, dass sie handeln wollen, beginnt der erste Kontakt bereits im Wasser mit einem chaotischen Durcheinander von übermütigen Menschen, die versuchen, in die Boote zu klettern. Um zu verhindern, dass die Boote sinken, müssen die Bootsmannschaften sich mit Stockhieben wehren. Einige Frauen schaffen es dennoch in die Boote zu klettern, während ihre Männer immer wieder Tauschwaren aus den Booten stehlen.

Auch der kurze Landgang findet ein unschönes Ende. Als die Insulaner merken, dass die Fremden weder Geschenke bringen noch sich bestehlen lassen wollen, beginnen die Insulaner mit Steinen zu werfen und es gibt offensichtlich keine Autorität, die die aufgebrachte Meute zur Ordnung rufen will oder kann. Am Ende gibt es mehrere zum Teil schwer verletzte Offiziere und Matrosen, sowie verletzte und einen toten Insulaner. Angesichts dieser Feindseligkeiten verzichtet Beechey auf einen erneuten Landungsversuch.

Beechey schätzt die Einwohnerzahl auf etwa 1.500, die meisten davon nackt und nur die Scham mit einem schmalen Stoffstreifen bedeckt. Erstmals beschreibt Beechey Tattoos, die wie Beinkleider der europäischen Besucher aussehen. Die Ahu-Anlagen an der Westküste wirken wie Schutthaufen. Von der Seeseite kann Beechey nur noch in der Anakena-Bucht vier aufrechtstehende "Götzenbilder", also Moai ausmachen.

1838 - Die französische Fregatte Venus umsegelt die Osterinsel:

Der französische Marineoffizier Abel Aubert Dupetit-Thouars erreicht am 26. Febr 1838 mit der Fregatte "Venus" und seiner Crew die Osterinsel. Dupetit-Thouars geht wegen Schlechtwetter nicht an Land. Nach einem Tag Aufenthalt vor der Osterinsel erhalten die Seeleute Besuch von den Insulanern, die zur Belustigung der Crew obszöne Tänze vorführen. Die Einheimischen wollen weder etwas zu essen noch zu trinken haben, noch haben sie Interesse an Messern oder Scheren. Sie zeigen ausschließlich starkes Interesse an Holz. Dennoch kann ein Mann seine Diebeskünste nicht lassen und versucht mehrmals, von einem Matrosen eine rote Krawatte zu stehlen.

Dupetit-Thouars beschreibt den Moment, als ihr Schiffs-Maskottchen, ein halbwüchsiger Kodiak-Bär, der als Jungtier von der Crew mit an Bord genommen wurde, den Geruch der Insulaner nachgehen will und beginnt, an einem der Insulaner zu schnüffeln. Obwohl der Insulaner offensichtlich noch nie einen Bären zu Gesicht bekommen hat, zuckt dieser nur kurzzeitig etwas zurück, um dann in Verteidigungsposition zu gehen. Dupetit-Thouars zeigt sich erstaunt über die Tapferkeit der Inselbewohner.

Der an Bord befindliche Schiffszeichner Louis Jules Masselot fertigt von der Begebenheit eine realistische Zeichnung sowie zwei Studienzeichnungen von einer Frau und einem Mann in ihren typischen Posen und Aussehen.

1843 - Missionar Étienne Jérôme Rouchouze – Opfer von Menschenfressern?

In der Literatur zur Osterinsel finden sich immer wieder Berichte über den französischen Bischof Étienne Jérôme Rouchouze, der im Jahre 1842 mit 13

Ordensbrüdern und 10 Ordensschwestern in den Pazifik aufgebrochen ist, um die Menschen auf den polynesischen Inseln zum christlichen Glauben zu bekehren. Bischof Étienne Jérôme Rouchouze soll im Jahre 1843 mit seinen Glaubensbrüdern und Schwestern auf der Osterinsel gelandet und dort Menschenfressern zum Opfer gefallen sein. Doch wirklich gesichert und nachgewiesen ist diese Geschichte nicht.

Pater Sebastian Englert, der von 1937 bis 1968 auf der Osterinsel als Geistlicher arbeitete, hat sich auch mit dieser Geschichte beschäftigt und meint in seinem 1948 veröffentlichten Buch "La Tierra de Hotu Matu´a": Ja, Étienne Jérôme Rouchouze sei mit seinen Anhängern 1843 auf der Osterinsel gewesen, aber nur kurz. Einige Rapanui, die 1926 kurzzeitig nach Tahiti gereist seien, hätten dort einen ehemaligen Eingeborenen des Tuamotu-Archipels gesprochen und dieser habe erzählt, Bischof Étienne Jérôme Rouchouze sowie die Mönche und Nonnen seien auf einer der Inseln des Tuamotu-Archipels den Kannibalen zum Opfer gefallen. Auf dieser Insel hätte man sogar noch für lange Zeit den Bischofsstab und die Kleidung aufgehoben.

Fischmensch „nuihi“, eine aus Tapa-Stoff hergestellte Figur, die 1843 vom Walfangschiff „Margaret Rait“ gegen Walfett eingetauscht wurde.

1856 - J.A. Hamilton verliert an der Osterinsel seinen zweiten Offizier:

Kapitän J.A. Hamilton vom Schiff "Prudent" erreicht am 01. Mai 1856 die Osterinsel. Um Handel mit den Einheimischen zu treiben, lässt er zwei Boote zu Wasser, begibt sich persönlich in eines der Boote und lässt diese dann an die Küste bringen.

Eine Vielzahl von Osterinsulanern stürzt sich ins Wasser und schwimmt den Booten entgegen. Die Insulaner bedrängen sofort das erste Boot und bringen es zum Kentern. Der zweite Offizier Robert F. Weeks wird dabei tödlich verletzt, der Bootsführer Pease wird mit auf die Insel verschleppt, die übrigen Crew-Mitglieder können sich zum Zweitboot retten.

Mit viel Mühe gelingt es Hamilton am nächsten Tag, wenigstens den Bootsführer Pease zu retten. Pease kann seinem Kapitän erzählen, er habe den leblosen Körper von Weeks noch gesehen. Versuche, ihn zu untersuchen, haben die Insulaner unterbunden, stattdessen haben sie den Körper in einer Erdmulde verscharrt.

J.A. Hamilton schickt nach diesem Vorfall einen Brief an die Zeitung "The Friend" in Honolulu, in dem er die Begebenheiten an der Osterinsel schildert. Er bittet, den Vorfall zu veröffentlichen, damit andere Schiffe vor den aktiven Nachstellungen der Insulaner gewarnt werden.

Drei Jahre zuvor: Tattoo-Studie eines Rapanui Mädchens, gefertigt 1853 von Dr. John Linton Palmer an Bord der HMS Portland.

1862 – Peruanische Sklavenhändler vor der Osterinsel:

Ab Mitte 1862 beginnen Menschenhändler damit, Arbeitskräfte von den polynesischen Inseln für Peru einzusammeln, ab Oktober 1862 auch von der Osterinsel.

1862 - Peruanische Menschenhändler betätigen sich als Sklavenhändler: