Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Krimi

- Serie: Alianza Literaria (AL)

- Sprache: Spanisch

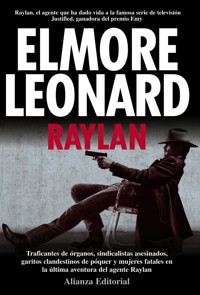

El agente judicial Raylan Givens es un hombre de pocas palabras, conocido por su sombrero vaquero y su facilidad para desenfundar. Su debilidad son las mujeres a las que dedica sus mejores modales, pero en los ambientes en los que se mueve no se encuentra precisamente a lo mejor del género femenino. Siguiendo la pista de un narcotraficante, víctima de una red que extorsiona y trafica con órganos, Raylan se topará con Layla, una enfermera cuya ética profesional deja mucho que desear; o Carol Conlan, una abogada al servicio de una compañía minera cuya falta de escrúpulos le lleva mucho más allá de la ley en su negociación con los trabajadores; o Jackie Nevada, una estudiante que frecuenta las partidas ilegales de póquer; o tres atracadoras de banco que trabajan para Delroy Lewis, el dueño de un garito que ha jurado matar a Raylan después de que lo enviara a prisión. Plantaciones de marihuana, traficantes de órganos, mineros afectados por la contaminación, timbas ilegales, corredores de apuestas, criadores de caballos, delincuentes sin el menor rasgo de humanidad y mujeres fatales se entrecruzan esta nueva obra de Elmore Leonard, el gran maestro de la novela negra norteamericana.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 315

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Elmore Leonard

Raylan

Traducido del inglés por Catalina Martínez Muñoz

Contenido

Capítulo uno

Capítulo dos

Capítulo tres

Capítulo cuatro

Capítulo cinco

Capítulo seis

Capítulo siete

Capítulo ocho

Capítulo nueve

Capítulo diez

Capítulo once

Capítulo doce

Capítulo trece

Capítulo catorce

Capítulo quince

Capítulo dieciséis

Capítulo diecisiete

Capítulo dieciocho

Capítulo diecinueve

Capítulo veinte

Capítulo veintiuno

Capítulo veintidós

Capítulo veintitrés

Capítulo veinticuatro

Capítulo veinticinco

Capítulo veintiséis

Capítulo veintisiete

Capítulo veintiocho

Capítulo veintinueve

Capítulo treinta

Capítulo treinta y uno

Capítulo treinta y dos

Créditos

Para Graham y Tim

Capítulo uno

Raylan Givens tenía en la mano una orden judicial contra un traficante de marihuana conocido como Ángel Arenas, de cuarenta y siete años, nacido en Estados Unidos, pero cien por cien hispano.

—Lo conocí un día, cuando estaba de guardia en los juzgados de Miami —dijo Raylan—. Lo trincaron por vender cat, esa planta árabe que mastica la gente para colocarse.

—Tampoco coloca tanto —contestó Rachel Brooks, sentada en el asiento del copiloto del SUV1, con el sol de la mañana asomando a sus espaldas—. El cat está empezando a ponerse de moda. Se cultiva en California y la consumen mucho en San Diego los africanos de verdad.

—La buena es la que se ha recogido el mismo día —dijo Raylan—. Da un subidón que dura el día entero.

—Tengo amigos que la toman de vez en cuando. Nunca se ponen tontos. Sólo se divierten y están de buen rollo.

—Flipan un poco —dijo Raylan.

—¿Cuánto le cayó a Ángel?

—Cumplió treinta y seis meses de cuarenta y volvió a vender hierba. Violó la condicional. Por lo visto hizo un pacto. Ese rastafari que dirige la iglesia intercedió por él.

—«El Templo de J.C. el Hermoso y el Pacificador» —señaló Rachel—. Sí, se llama Israel Fendi, lleva rastas y es jamaicano de origen etíope. ¿Él también estaba en el negocio?

—¡Qué va! Pero un colgado delató a Ángel para que lo soltaran. Jura que Ángel recibió un pedido ayer por la noche. Yo no me creo que vayamos a encontrarlo sentado encima de su cargamento.

Tim Gutterson, que iba detrás, habló por primera vez.

—Esta vez le caerán veinte años —dijo. Iba revisando un expediente con fotos de Ángel Arenas—. ¡Mira qué careto tan sonriente! No parece un delincuente armado y peligroso.

—Nunca va armado, que yo sepa —dijo Raylan—. Y tampoco lleva matones armados.

Circulaban por el este de Kentucky, camuflados en el SUV detrás de los coches patrulla, por la orilla de un lago que cruzaba la frontera de Tennessee serpenteando como un río. Minutos antes de las seis llegaron a Cumberland Inn.

Los cuatro agentes de los coches patrulla vieron que Raylan y sus compañeros se ponían los chalecos antibalas debajo de la chaqueta del uniforme de la policía judicial y se ajustaban las armas en los costados. Raylan dijo que no creía que Ángel ofreciera resistencia, aunque nunca se sabía a ciencia cierta.

—Si oís disparos, venid corriendo, ¿entendido? —ordenó Raylan.

—¿Quieres que reventemos la puerta? —preguntó uno de los agentes.

—Ya sé que lo estáis deseando, pero prefiero pasar por recepción y pedir una llave —contestó Raylan.

Tuvieron que aguantar el tirón de orejas del policía judicial que había trabajado en las minas de carbón de Harlan County, pero que hablaba y se comportaba como un servidor del orden. Estaban a punto de verlo irrumpir en la habitación de un motel para detener a un delincuente fugitivo sin sacar el arma.

Sólo se oía el zumbido del aire acondicionado. El sol que entraba por las ventanas se había acostado en la cama revuelta, aunque la colcha estaba echada por encima de las sábanas y las almohadas. Raylan miró a Rachel y señaló con la cabeza hacia la cama. Se acercó a la puerta del cuarto de baño, que estaba entornada, y escuchó un momento antes de abrirla.

La cabeza de Ángel Arenas reposaba en el borde de la bañera, sumergida hasta más allá de la barbilla, con el pelo flotando y los ojos cerrados, desnudo y tendido en el agua llena de cubitos de hielo que empezaba a teñirse de rosa.

—¿Ángel? —dijo Raylan. Al no obtener respuesta se arrodilló junto a la bañera y buscó el pulso de Ángel en la garganta—. Se está congelando, pero aún respira —dijo. Y oyó la voz de Rachel a su espalda:

—Raylan, la cama está llena de sangre. Parece como si hubiera estado matando pollos —dijo Rachel. Y al ver a Ángel contuvo la respiración y exclamó—: ¡Ay, Dios mío!

Raylan quitó el tapón de la bañera, y el agua empezó a descender alrededor de Ángel. La barriga se convirtió en una isla rodeada de aguas heladas y manchada de sangre en dos zonas.

—Le han hecho algo —dijo Raylan—. Tiene unos cortes cosidos con grapas. ¿O lo han operado?

—Le han pegado un tiro —dijo Tim.

—Creo que no —contestó Raylan, examinando las incisiones.

—A mi madre le hicieron lo mismo el año pasado en el hospital —dijo Rachel—. Un corte debajo de las costillas y otro debajo del ombligo. Le pregunté por qué abrieron por ahí en vez de por la espalda.

—¿Vas a decirnos de qué la operaron? —preguntó Tim.

—Le extirparon los riñones. Los dos, y ese mismo día le implantaron un par casi nuevo, de un niño que se había ahogado.

Envolvieron a Ángel en una manta, lo llevaron a la habitación y lo acostaron en la cama. No paraba de temblar y apenas respiraba.

—¿Qué me ha pasado? —le preguntó a Raylan, sin abrir los ojos.

—¿Estás aquí para hacer un negocio?

Ángel titubeó antes de responder.

—Dos tíos a los que conozco. Cultivan hierba. Tomamos una copa…

—Y terminaste en la bañera —dijo Raylan—. ¿Cuánto les pagas?

—Eso no es asunto tuyo.

—¿Te dejaron la hierba?

—La que ves —contestó Ángel.

—Aquí no hay nada.

Ángel abrió los ojos.

—Compré cincuenta kilos, veintidós mil pavos —dijo—. La vi y probé un poco.

—Pues te han timado —dijo Raylan—. Te han dormido y se han largado con la pasta y la hierba.

Ángel cerró los ojos.

—Esto duele mucho, tío —dijo. Y metió las manos por debajo de la manta para tocarse el vientre—. ¿Qué me han hecho?

Raylan volvió a tomarle el pulso.

—Todavía resiste —dijo—. Es duro el pequeñín. ¿Portorriqueño? Vale que esos dos le rajaran, pero ¿por qué le extirparían los riñones?

—Me recuerda a esa historia que se cuenta por ahí —dijo Tim—. Un tipo se despierta y descubre que no tiene riñones. No sabe quién se los ha quitado. Alguien cuenta esa historia de vez en cuando, aunque nadie ha demostrado que pasara de verdad.

—Pues aquí tienes la demostración —contestó Raylan.

—No se puede vivir sin riñones —dijo Tim.

—Debe de ser jodido —asintió Raylan—. A menos que te metan en diálisis inmediatamente. ¿Por qué unos tíos que cultivan hierba se dedican a extirpar los riñones a la gente? ¿Es que no ganan lo suficiente con la hierba? He oído que un cadáver, vendido por piezas, vale cien mil pavos. Pero se gana más vendiendo hierba, y es mucho más limpio que traficar con riñones. Lo que sigo sin entender es…

—¿Qué? —dijo Tim.

—¿Quién le ha hecho la cirugía?

A eso de mediodía, Art Mullen, el jefe de la policía judicial de Harlan County, llegó al motel y encontró a Raylan merodeando todavía por la habitación.

—¿Sabes lo que estás buscando? —preguntó Art.

—Los técnicos ya lo han registrado todo. Se han llevado la ropa de Ángel, las gasas empapadas de sangre, las grapas quirúrgicas y un paquete de tabaco vacío, marca Mail Pouch. Pero no han encontrado ni rastro de los riñones. ¿Cómo está Ángel?

—Está en cuidados intensivos, aguantando el tirón.

—¿Saldrá de ésta?

—Creo que si sigue vivo es por el cabreo que tiene con los que le han robado. Según dice, se largaron con la pasta que les pagó por la hierba y lo dejaron aquí desangrándose —dijo Art.

—¿No ha dicho que se llevaron sus riñones?

—He sacado el tema varias veces. «Dinos quiénes son esos tíos y te devolveremos tus riñones.» Pero empezó a tener problemas para respirar y la enfermera me echó de allí. El que le quitó los riñones sabía muy bien lo que hacía.

—Los extirparon por delante —señaló Raylan.

—Ahora se extirpan por delante, aunque es una técnica muy reciente. La incisión es más pequeña y no hay peligro de cortar ningún músculo.

—Me gustaría ver a Ángel —dijo Raylan—, si no te importa. Lo conozco desde que lo detuvieron por vender cat. Ese día yo estaba de guardia en el juzgado de Miami. Nos llevamos bastante bien. Creo que piensa que le salvé la vida.

—Y puede que tenga razón.

—Es posible que a mí me cuente algo.

—Está en el Cumberland Regional —dijo Art—. No sé si te dejarán verlo. ¿Y tus compañeros?

—No había nada urgente y les dije que volvieran a Harlan.

—Se han llevado el SUV. ¿Cómo piensas moverte?

—Tenemos el BMW de Ángel —dijo Raylan.

Ángel estaba tumbado, con los ojos cerrados. Raylan se inclinó y le apartó el pelo de la cara. Notó el aliento de hospital y le susurró al oído:

—Soy tu colega del juzgado de Miami, Raylan Givens. —Ángel abrió los ojos—. Nos conocimos cuando te llevaron allí por vender cat.

Ángel trató de sonreír.

—¿Sabes que esta mañana te he salvado la vida? Cinco minutos más en el agua helada y te habrías congelado. Gracias a Dios que llegué a tiempo.

—¿A tiempo de qué? ¿De detenerme?

—Estás vivo, colega. Eso es lo principal. Sólo un poco pálido.

«Pálido.» Lo cierto es que parecía un cadáver.

—Me han conectado a una máquina para limpiarme las impurezas de la sangre —dijo Ángel—. Seguiré vivo si aguanto hasta que consigan un riñón. O si un familiar está dispuesto a darme el suyo. Un hermano, por ejemplo.

—¿Tienes un hermano?

—Tengo algo mejor.

Sonrió.

—Ya sabes que si no quieres no diré de dónde vas a sacar ese riñón —dijo Raylan.

—En el hospital lo sabe todo el mundo. Me han mandado un fax. ¿Te lo puedes creer? La enfermera ha venido a leérmelo. Tanya, se llama. Es muy guapa. Parece que tiene la piel muy suave. Tanya, tío. Le he pedido que se venga conmigo a Lexington cuando me encuentre mejor. Siempre me han gustado las enfermeras. No se andan con gilipolleces.

—En ese fax… ¿Cuánto te pedían por los riñones?

—Cien de los grandes —dijo Ángel—. Ésa es la oferta. ¡Qué huevos tienen esos paletos! Anoche llegaron con un cirujano para que me quitara los putos riñones, y me rajaron dos veces. Eso sin contar lo que me han robado. Dicen que aunque sólo quiera un riñón serán cien de los grandes.

—¿En el hospital lo saben? —preguntó Raylan.

—Ya te lo he dicho. Lo sabe todo el mundo. Los médicos, las enfermeras, Tanya… Primero mandan el fax y luego uno de ellos llama al hospital para hacer el trato. Nadie ve quién trae los riñones.

—¿Y en el hospital saben que son tuyos?

—¿Por qué no te entra en la cabeza?

—¿Y no dicen nada?

—¿Qué quieres que hagan? ¿Que me dejen morir? Ellos no están pagando por los riñones.

—¿Cuándo tienes que darles el dinero?

—Han dicho que me darán un respiro. Una semana o así.

—Tú conoces a esos tipos. Dime quiénes son.

—No tengo ganas de que me maten. Quiero seguir aquí.

—Y recuperar tus riñones —dijo Raylan—. Creo que esto no lo había oído nunca. ¿Sabes que el hospital ha avisado a la policía?

—La policía ya ha hablado conmigo. Les he dicho que no conozco a esos tíos. Que no los había visto nunca —dijo Ángel.

—Y que tampoco sabes para quién trabajan.

—No te entiendo.

—¿Tú crees que eso se les ha ocurrido a ellos solos? Podrían haber cogido a cualquiera en la calle, mientras el médico se preparaba para la operación —dijo Raylan—. ¿Por qué iban a esperar a que les saliera una entrega de hierba para actuar? —Hizo una pausa y añadió—: Puedo ayudarte, si quieres.

—¿Por qué? ¿Encontraste hierba en el motel? Soy la víctima de un delito, tío. ¿Y tú quieres meterme en el trullo?

Por fin llegaron a un acuerdo, cuando a Ángel se lo llevaban al quirófano en una camilla. Raylan iba andando a su lado.

—Dame un nombre —dijo—. Te juro por mi estrella que no tendrás que pagar por tus riñones.

Ángel negó con la cabeza.

—Tú no los conoces —dijo.

—Los conoceré si me dices quiénes son.

—Tendrás que ir al bosque a buscarlos.

—Pues claro, colega, a eso me dedico. —Llegaron a unas puertas batientes—. Sólo tengo que llamar a Lexington y dar los nombres para que me envíen su expediente por correo electrónico. Puede que incluso los conozca.

—Cultivan hierba —dijo Ángel—. Desde aquí hasta Virginia del Oeste.

—Son los Crowe, ¿verdad? —dijo Raylan.

1 Sport Utility Vehicle, coche utilitario.

Capítulo dos

Al sur de Barbourville, Raylan salió de la autopista de cuatro carriles y atajó por carreteras secundarias y caminos de grava sin nombre ni número a través de las montañas de Knox County, con las laderas destripadas para extraer el carbón y convertidas en vertederos que teñían de ácido el agua de los arroyos. Siguió el curso del Stinking Creek2 hasta su confluencia con el Buckeye, y un poco más allá del cementerio vio el almacén de los Crowe, con su nombre escrito en la puerta encima de un cartel de Coca-Cola: CROWE’S VERDURAS Y ALIMENTACIÓN.

Pasó en el BMW de Ángel por delante de la puerta mosquitera, que estaba abierta, y paró el coche. Lo había lavado en Somerset y se había puesto corbata y traje oscuro para esta visita, con la intención de que el señor Crowe pudiera hacerse una idea de quién era. En un artículo sobre el Stinking Creek publicado recientemente en Newsweek, se decía que Pervis Crowe, apodado «El Veloz», era el principal cultivador de marihuana del este de Kentucky. Crowe le decía al periodista: «Demuéstrelo. Yo tengo una tienda donde los mineros pobres vienen a comprar con sus cupones de comida. ¿Quién me ha visto a mí cultivando hierba?».

Ahí estaba Pervis, detrás del mostrador, con una balanza romana donde pesaba las patatas y el tocino, y los estantes llenos de paquetes de harina y de maíz. Los huevos a diez céntimos la pieza, rebajados a cuatro llevando una docena.

Esas tiendas a Raylan le parecían todas iguales: la misma gente iba a comprar lo imprescindible y se eternizaba para gastarse noventa y nueve centavos en una milhoja de cabello de ángel y alguna golosina para sus hijos, sin abrir la boca.

Una chica en plena floración estaba sentada en los sacos de pienso para las vacas, en pantalones cortos, tomando un refresco de cola RC. Raylan había comprado hayucos en tiendas como aquella cuando era pequeño y tenía mucha prisa por hacerse mayor para ser policía y perseguir a delincuentes peligrosos.

La chica miró a Raylan como si le tomara las medidas, buscando qué decir, hasta que encontró las palabras.

—¿Le parezco descarada si le pregunto a qué se dedica, señor? —preguntó con voz dulce.

—¿Cuál es la pregunta? —contestó Raylan—. ¿Qué pienso o qué hago?

Pervis Crowe, «El Veloz», intervino entonces:

—Loretta, ¿es que no reconoces a la brigada antidroga cuando ves a un hombre con traje? Siempre están husmeando por todas partes.

—Se equivoca —dijo Raylan—. Soy policía judicial. Nosotros vamos por ahí oliendo las flores, en busca de información sobre delincuentes en busca y captura. Tengo entendido, señor Crowe, que sus hijos trabajan en un negocio ilegal.

—¿Trae una orden judicial? —dijo Pervis.

—Si la trajera tendría que llevármelos y usted no volvería a verlos en veinte años.

—¿De dónde sale usted? —preguntó Pervis—. No conozco a ningún juez que dicte más de un par de años.

—Eso no es cosa mía —replicó Raylan—. ¿Por casualidad es usted pariente de los Crowe de Florida?

—Pariente lejano. ¿Cómo les va?

—Están muertos o cumpliendo condena. A uno lo mandé a Starke, cuando trabajaba allí. ¿Ese tal Dewey Crowe es de su familia? ¿Uno que lleva un collar de dientes de cocodrilo y es miembro del club Heil Hitler? Me dijo que era de Belle Glade.

—Puede que haya oído hablar de él —asintió Pervis—, pero no me interesa.

—Quiere que sepa usted que es un chico malo —dijo Raylan—, pero aún no ha tenido la oportunidad de demostrarlo. Me gustaría conocer a sus hijos.

—Mis hijos están hechos de otra pasta —dijo Pervis—. Se ponen ropa limpia todos los días y conducen un Chevrolet.

—Furgoneta —asintió Raylan—. Con un 30.30 montado en la luneta trasera. Otras veces van en Cadillac. No me importaría hablar con ellos, aunque no he venido para eso. Quería comprar una birra para recordar los viejos tiempos. Voy camino de Evarts y luego sigo hasta Eastover. Cuando era joven trabajé allí, sacando carbón.

—Y veo que ha podido salir de ese agujero antes de coger malas costumbres —dijo Pervis.

—Tuve suerte. No me disgustaba el colegio. Descubrí que me divertía leer historias.

—Si hubiera seguido allí ahora lo estarían buscando por atracar farmacias —sentenció Pervis—. Estaría robando analgésicos para vendérselos a gente que quiere estar siempre atontada para no pensar.

—¿Trata usted con gente así?

—Conozco a algunos que cultivan hierba en el patio de su casa. Cuando venden la cosecha vienen a pagar las deudas con billetes de cien pavos.

—¿Puedo preguntarle por qué lo llaman «El Veloz»? —dijo Raylan.

Pervis era nervudo y un poco encorvado, debía de rondar los setenta y llevaba un postizo que no estaba mal, aunque se notaba que se lo ponía en la cabeza todas las mañanas. Una parte del pelo era auténtica. Pervis frunció el ceño, y la cara se llenó de arrugas profundas. No había sonreído desde que Raylan entró en la tienda.

—Vendía whisky de noventa grados, cristalino como el agua de la fuente, sin una mota de carbón. Hacía el reparto en una Ford que era como mi tienda ambulante. Me pasaba el día corriendo por esas montañas, y por eso me pusieron «El Veloz». De eso hace ya cincuenta años. Iba como una bala por caminos de tierra y quise probar suerte en las carreras de coches. Cuando conocí a Junior Johnson comprendí que mi futuro estaba en el remolque.

—Y ahora vende comestibles —dijo Raylan—. Y sus hijos se ocupan de otros negocios.

—Por fin nos vamos entendiendo, ¿eh?

—No soy de la brigada antidroga. Si ellos no tienen nada contra ustedes, yo tampoco. Pero me han dicho que tienen plantaciones de marihuana, varios miles de hectáreas. Por lo visto llegan hasta Virginia del Oeste.

—¿Y usted cree que eso es un buen negocio? La ley se queda con la tercera parte, los ladrones con otro tanto, y lo que queda hay que vendérselo a los traficantes. Son ellos quienes se llevan los beneficios. Se lo cuento para que no perdamos el tiempo con mentiras. A su padre no llegué a conocerlo, pero siempre tuve una fe ciega en su abuelo. Estuve cinco años viniendo a Harlan para vender el alcohol que él fabricaba, y nos llevábamos mejor que bien.

—Creo que era predicador —dijo Raylan.

—Entre semana fabricaba y el domingo predicaba —asintió Pervis—. Ni siquiera conoces a los tuyos, chico.

—Conocí a su hijo Coover en el colegio, hasta que lo dejó para vagar por el mundo y hacer lo que le daba la gana. ¿Y Richard…?

—Todo el mundo lo llama Dickie desde que era pequeño.

—Le explicaré la situación —dijo Raylan—. Me han dicho que sus hijos cobraron por un pedido de hierba que no llegaron a entregar.

—¿Se ocupa usted de la atención al cliente? Me suena haber oído algo de eso. Un tío de la DEA viene por aquí de vez en cuando con sus zapatos de etiqueta y paga el producto por adelantado. Siempre está nervioso, con mucha prisa por recibir el material. Parece como si se hubiese tirado un pedo con algo más que gas y se hubiera cagado encima. ¿De verdad dice usted que mis hijos han timado a ese menda?

—Sé que quiere mucho a sus hijos —dijo Raylan, sin alterar su expresión—. De vez en cuando se da cuenta de que han crecido y se han convertido en lo que son. Pero lo ha oído usted mal. No era un agente federal el que hizo el pedido, era un delincuente. Fui a buscarlo a un motel con una orden de detención.

Raylan dio tiempo a Pervis para que dijera algo, pero el viejo no contestó.

—Encontré a Ángel Arenas en la habitación. Sin riñones —añadió.

Esperó de nuevo, mientras Pervis lo miraba fijamente.

—Estaba desnudo en una bañera llena de hielo.

—¿Se ha quedado sin riñones?

—Le han pedido cien mil dólares para recuperarlos. Está en el hospital.

Volvió a esperar.

—Pero no tendrá que pagar por ellos —dijo.

Pervis no preguntó por qué, no dijo ni media palabra.

—El caso está en manos de la policía judicial —continuó Raylan—. Queremos parar este nuevo negocio.

—¿Me está diciendo a la cara que mis hijos abrieron a ese tío y le quitaron los riñones?

—Creo que iban con alguien que sabía cómo hacerlo. Sea quien sea lo encontraré.

Esta vez Pervis sacó una cajetilla de Camel del bolsillo de la camisa, encendió un cigarrillo y soltó el humo como si intentara tranquilizarse.

—Bueno, yo sé que no fueron mis hijos —dijo—. ¿Quién le ha contado eso?

—El hombre que está esperando que le devuelvan sus riñones —contestó Raylan.

—¿Nombró a mis hijos?

—Al cabo de un rato.

—Mintió, al ver que ellos no cumplieron el trato. Mis hijos cultivan hierba, no van por ahí abriendo a la gente para extirparle los órganos. Aunque supieran hacerlo.

—Saben matar un ciervo y despiezarlo —dijo Raylan.

Le estaba poniendo nervioso aquel anciano que había sido contrabandista de alcohol y sostenía el cigarrillo entre el pulgar y el índice sin dejar de mirarlo.

—Señor Crowe —dijo—, comprendo cómo se siente, pero tengo que hablar con sus hijos, en su presencia si usted quiere. Dígales que vengan mañana, de lo contrario tendré que ir a por ellos.

—Llevamos veinte años viviendo aquí, y siempre nos las hemos arreglado bien. Yo estoy satisfecho con lo que tengo. ¿Y usted me dice que nos hemos metido en el negocio de vender órganos?

—Usted ha llegado hasta aquí vendiendo marihuana al por mayor —dijo Raylan—. En la brigada antidroga saben que sus hijos son granjeros de la era tecnológica. Conducen Cadillacs y tienen teléfonos móviles.

—Si va a acusar a mis hijos a la cara —dijo Pervis, sacando una botella de alcohol ilegal de debajo del mostrador, con un melocotón flotando en el whisky—, esto le aliviará el dolor.

Pervis se puso el sombrero gris de ala corta que había llevado buena parte de su vida y subió por la escalera de su casa, una granja blanca de dos plantas que mandó pintar cuando empezó a deteriorarse. Entró en el baño, echó una meada, se la sacudió y volvió a mearse, maldita sea.

Rita estaba en el sofá viendo Days of Our Lives. Pervis se acercó lo suficiente para ver que se había quedado dormida con su uniforme de criada. La falda sólo le cubría hasta las caderas.

Rita era negra, negra como el ébano, la Reina de África, y Pervis la vio un día esperando en la cola de los que buscaban trabajo.

—¿No tienes adónde ir? —dijo Pervis—. ¿Sabes recolectar? Da igual. ¿Sabes cocinar?

—¿Qué tienes en mente? —contestó Rita.

Era su criada y cocinaba muy bien, sobre todo comida mexicana. Pervis le pagaba cien dólares al día, todos los días, a la hora de cenar.

—¿Cuánto tienes en la maleta? —le preguntó un día—. ¿Ésa que está en tu armario? —Se quedó un momento pensativo y exclamó—: ¡Joder, debes de tener lo menos cien mil!

—Ciento cinco mil —dijo Rita—. Pero no está en la maleta.

—¿Piensas dejarme?

—Tengo que hacer algo, invertirlo todo en hierba. Tú me la venderás más barata, por el cariño que nos tenemos. ¿Quién te lleva a la cama al menos una vez a la semana, cuando te entran cosquillas en la polla?

—¿Quieres vender hierba? —dijo Pervis, como si no se lo creyera—. ¿Nada más? ¿Quieres establecerte por tu cuenta? Dime qué quieres.

Se sintió mejor, más tranquilo. Estaba dispuesto a ayudarla si se quedaba con él. Ya hablarían del asunto. Ahora tenía que ver a Bob Valdez. Se sentó al lado del teléfono y marcó el número de Bob. Lo dejó sonar varias veces, colgó, esperó un minuto y volvió a marcar.

Esta vez contestaron.

—Bob Valdez a tu servicio.

—Bob, lleva siempre el móvil encima. ¿No te lo he dicho ya? Me parece que sí. —Sin darle la oportunidad de abrir la boca, añadió—: No te muevas de ahí, voy a verte —y colgó el teléfono.

Bob Valdez, el nombre que usaba en ese momento, trabajaba para Pervis por cortesía de la mafia mexicana —así se hacían llamar ellos mismos— como vigilante de seguridad: cuidaba de las plantaciones y supervisaba la recolección. Pervis decidió aguantarlo temporalmente. El tal Bob Valdez había sido pistolero de los dueños de las minas en la época de las huelgas. Tenía su propia plantación y conducía un Mercedes negro de cuatro puertas. También tenía un ATV rectificado, un todoterreno pequeño que trepaba de maravilla por las laderas de las montañas. Bob había nacido en Estados Unidos, pero prefería las costumbres mexicanas. Pervis iba a hablarle de ese policía judicial que lo estaba molestando.

Desayunaron en el Huddle House de Harlan. Art se quedó mirando a Raylan mientras éste cortaba la loncha de beicon, cubierta de mantequilla derretida, y le añadía sal. Le preguntó si había probado el alcohol de Pervis.

—Estaba bueno. El melocotón no lo había estropeado. Tomé un par de tragos y el resto se lo di a un viejo en la calle. Se le llenaron los ojos de lágrimas.

—¿Sabes que la marihuana es el cultivo más rentable del estado? —dijo Art.

—Lo tienen muy a gala —dijo Raylan—. Ya estamos a punto de superar a California. Aquí somos bajitos pero matones. Eso demuestra que tenemos recursos. Setenta mil mineros del carbón se quedaron sin trabajo, y algunos se dedicaron a cultivar. Anoche dijeron en el telediario que al gobierno se le está yendo de las manos el asunto de la marihuana. Pidieron a la gente que, si veía una plantación, lo denunciara a la policía. ¿No te parece increíble? Los que más critican la hierba son los que nunca la han probado.

—¿Has visto a los hijos de Pervis? —preguntó Art.

—Todavía no.

—Su padre ya los habrá avisado. Ya puedes ir despidiéndote de tu BMW. Los de la DEA tienen un Mercedes. Quizá te lo presten.

A Raylan le gustaba cómo estaba trascurriendo el desayuno.

—A mí quien me interesa es el médico, y sólo puedo llegar a él a través de los Crowe. Necesito que me digan quién es. ¿Se dedicará a esto porque le han recortado el sueldo? ¿O cogieron al primero que encontraron en la calle? En el hospital dicen que el trabajo es obra de un profesional. Empleó la técnica más moderna para extirpar los riñones y sabía perfectamente por dónde abrir, aunque luego no se molestó en cerrar. Fue otro quien puso las grapas. ¿Uno de los Crowe? Quiero hablar con ellos en un sitio público, para que no me peguen un tiro o me den una paliza.

—Podemos mandar a la policía estatal para que los presionen hasta que digan quién es el médico.

—No sé —dijo Raylan—. Empiezo a pensar que el médico es quien dirige el espectáculo y llama a los Crowe cuando tiene que cargar peso.

Pervis llegó al campamento en su Ford V8, con el radiador descubierto en el extremo del capó, y vio que Bob Valdez se acercaba desde el granero. Allí vivían los jornaleros que venían a sembrar y volvían al cabo de noventa días para recoger y recortar la cosecha de Pervis en esa zona de Knox County.

El día que Pervis contrató a Bob, le dijo: «Bob, puedes quedarte con lo que quieras de tu parcela. Si ves a alguien cultivando hierba sin mi consentimiento, coloca un cepo y pégale un tiro».

Bob Valdez llevaba un sombrero de raíz de sauce calado hasta las cejas para protegerse del sol de la tarde, y un revólver del 44 en la cintura. Le gustaba merodear por el patio con los pulgares ensartados en la pistolera y bromear con las chicas de la cuadrilla. Le había echado el ojo a la negra de Pervis, un pibonazo, y cuando sabía que el viejo no estaba en el almacén pasaba a verla. «El míster no está», decía Rita. Le decía lo mismo cada vez que llegaba en su ATV, haciendo mucho ruido.

—Tú quieres follarme, ¿verdad, Bob? —le había dicho Rita pocos días antes—. Como el míster te encuentre aquí hará que te deporten.

—¿Qué me estás contando? —contestó Bob—. Soy tan de aquí como Daniel Boone. Nacido en Kentucky.

—Y aquí morirás si se entera de que quieres liarte con su criada.

—¿Estás de coña? —dijo Bob—. El míster nunca me ha levantado la voz. Sabe muy bien lo que se hace.

—Nunca le levanta la voz a nadie, porque no lo necesita —contestó Rita.

Esta vez Pervis fue a decirle a Bob:

—Quiero que hagas una cosa para mí.

—Aquí me tienes —dijo Bob.

—Un policía judicial ha venido a verme. Se llama Raylan Givens. ¿Lo conoces?

—Perfectamente. Lleva un sombrero muy guapo.

—No quiero que se acerque a mis hijos.

—¿Y eso por qué? ¿Es un pervertido? —dijo Bob, tratando de parecer serio—. ¿Quieres que haga de canguro de Coover y Dickie?

Pervis lo fulminó con la mirada.

—En esta zona de Estados Unidos tengo una influencia enorme. Mucha más que tu mafia mexicana. Cuento con jueces que me hacen favores y con polis entre mis mejores amigos. Si les digo que vayan a por ti estarás en chirona en menos de una hora. Eso haremos contigo si vuelves a hacerte el gracioso conmigo, Bob.

—Oye, colega, estaba de coña.

—Haz que ese policía no se acerque a mis hijos o tendré que contratar a otro.

Subió a su destartalada Ford V8 y se largó petardeando.

2 Arroyo Pestilente.

Capítulo tres

—En las facultades de medicina emplean diez mil cadáveres al año —dijo Art cuando salían del Huddle House—. Hay mucha demanda de órganos en todas partes.

—¿Y por qué esos tíos sólo le quitaron a Ángel los riñones? —preguntó Raylan—. Para intentar vendérselos el mismo día. Quizá sea una nueva modalidad de negocio. De esta manera no necesitan conservar el cuerpo hasta que encuentran compradores.

—Eso requiere mucha planificación para seleccionar a las víctimas —contestó Art—. Yo no creo que esos culos de mal asiento tengan tanta paciencia. Ángel quiere hacer el trato y les dará el dinero. Ve y dile que no tiene por qué pagar.

—¿Y qué le ofrezco a cambio? ¿Qué sabrán de vender riñones ese par de tarados?

—Ha salido en las noticias —dijo Art—. Un tío de Nueva Jersey ha estado vendiendo órganos de mil cadáveres.

—Yo no me imagino a los Crowe leyendo el periódico, a menos que hablen de ellos.

—Por cincuenta kilos de marihuana puedes ganar ciento treinta mil dólares, una vez puesta en el mercado. Un cuerpo humano, vendido por piezas… los riñones, el corazón, el hígado, los ojos… huesos, tendones, la piel… se vende por centímetros cuadrados… Con eso puedes sacar un cuarto de millón.

—Ese tío de Nueva Jersey tenía un crematorio.

—Era el director de una funeraria —dijo Art—. Cuando terminaba el servicio avisaba a sus carniceros. En una hora habían sacado todas las partes del cuerpo que valían la pena, y el resto lo tiraban a la incineradora.

—Esto es distinto —dijo Raylan—. Parece más de andar por casa. Eso sí, lo hacen muy bien.

—Supongamos que un médico pierde su licencia y se dedica a vender recetas falsas —dijo Art—. Conoce a los Crowe desde que tuvieron la tos ferina y la varicela.

—Y los ha tratado un par de veces cuando llegaron a la pubertad —continuó Raylan—. Los chicos viven en casas distintas y se intercambian a las tías. Los de la DEA dicen que las chicas se largan de allí gritando.

—El médico droga a Ángel, pero necesita que alguien lo meta en la bañera —dice Art.

—Y antes de que nos demos cuenta, los Crowe ya están en el negocio. ¿Tiene sentido?

—Para mí sí —dijo Art—. Quería decirte que le he pedido a Rachel que vuelva, para que cuide de ti.

Raylan iba al volante de un Audi Quattro que le habían prestado los de la DEA en Harlan, con Rachel Brooks a su lado.

—Tuve este coche una vez —dijo Raylan—. Me gustaba bastante, aunque el capó vibraba un poco cuando te ponías a ciento cuarenta.

—¿Por estas carreteras? —preguntó Rachel.

—De cero a sesenta en cinco segundos.

—¿Adónde vamos?

—A un cementerio que está ahí arriba y tiene vistas al almacén de Pervis. Si no quiere facilitarnos un encuentro con sus hijos tendremos que esperar a que vengan a ver a su papi.

Salieron de la carretera en la confluencia del Stinking Creek con el Buckeye y subieron despacio hasta el cementerio, donde todas las lápidas llevaban los apellidos MILLS y MESSER.

—Algunos llevan más de ciento cincuenta años enterrados —dijo Raylan—. Mira ése, John Mills: «Se ha retirado a las mansiones del reposo». ¿Qué te gustaría que pusiera en tu lápida?

—No sé —dijo Rachel—. ¿Me das unos años para que lo piense?

—En la de Gobel Messer dice: «Te espero en el cielo». Debía de ser un hombre seguro de sí mismo. —Raylan arrancó el coche y fue hasta el otro extremo del cementerio—. Ahora mira al frente. Eso que se ve entre los árboles es el almacén de Pervis. Calculo que está a unos sesenta metros.

Rachel sacó los prismáticos.

—Estoy dentro de la tienda —dijo—. No hay nadie comprando. Hay un hombre en el umbral de la puerta, encendiendo un cigarrillo.

—Un Camel —asintió Raylan—. Ése es Pervis. Los chicos tendrán que aparecer para darle a papá su parte del pastel.

—¿De qué pastel?

—Del dinero que le quitaron a Ángel.

—¿Cómo lo sabemos? —preguntó Rachel, sin dejar de vigilar el almacén.

—Los de la DEA dicen que Pervis dirige el negocio, es el pez gordo. Los chicos andan por ahí colocándose y persiguiendo a las tías hasta que papá les da una orden. Ha contratado a unos mexicanos para dirigir las plantaciones. Lo controla todo desde ese almacén de mala muerte. Es el rey de la marihuana del este de Kentucky, pero los de la DEA no pueden echarle el guante.

—¿Y ahora ha entrado en el negocio del tráfico de órganos?

—No, y tampoco cree que hayan sido sus hijos —dijo Raylan—. Se negó a aceptar lo que le conté de los riñones. No paró de negar con la cabeza. Dijo que sus hijos nunca abrirían un cuerpo humano y tampoco se quedarían mirando mientras otro lo abre.

—¿Y tú te lo crees?

—Sí. No le cabe en la cabeza. Le dije: «Pero saben despiezar un ciervo, ¿verdad? ¿Limpiarlo?». Si hubiese tenido un arma me habría pegado un tiro. Fue una chorrada decirle eso.

Rachel seguía vigilando.

—Por fin viene alguien —dijo—. Parece uno de los hermanos, en un Cadillac. Va solo en el coche.

Le pasó los prismáticos a Raylan.

—Los de la DEA dicen que ese tío está con los chicos desde hace sólo un par de semanas. Es el chófer de Coover y Dickie. Se llama Cuba no sé cuántos. Tengo su foto entre mis notas —dijo Raylan mientras miraba por los prismáticos.

Rachel abrió la carpeta de Raylan.

—Cuba Franks, cuarenta y cinco años, afroamericano… —leyó Rachel—. ¡Venga ya! ¡Ese tío tiene por lo menos sesenta! ¡Mira las arrugas y las cicatrices! Detenido en cinco ocasiones y condenado dos veces. Delgado, con pinta de chulo —vio que Cuba salía del coche y abría el maletero.

—Fíjate en el pelo —dijo Raylan, pasándole los prismáticos—. ¿Has visto alguna vez a un negrata con un pelo tan liso?

—Por aquí no.

—Debe de tener un buen puñado de genes blancos, aunque no los suficientes para pasar la prueba.

—Quizá la pasó, pero le trae sin cuidado —dijo Rachel.

—Ha perdido un poco el sentido del ritmo —señaló Raylan—, pero sigue siendo un tío guay.

—Y lo sabe —dijo Rachel—. El pañuelo que lleva en la cabeza hace juego con la camisa. ¿Te has fijado en la raya de los pantalones? Tendrá que ponérselos con mucho cuidado para no cortarse.

—¿Qué crees que hará para los chicos?

—¿Además de llevarlos por ahí?

—Al poco de aparecer Cuba los chicos empiezan a robar riñones…

Rachel se quedó pensativa.

—¿Quieres saber quién trabaja para quién? —dijo Rachel.

—No quiero dejar ningún cabo suelto —contestó Raylan.

Volvió a coger los prismáticos y vio que el tío de nombre raro sacaba del maletero una caja de Budweiser y la cargaba con una mano, apoyándola contra la pierna, mientras cerraba el maletero con la otra mano. Cuando echó a andar hacia el almacén volvió a coger la caja con las dos manos y llamó con el pie a la puerta mosquitera.

Raylan bajó los prismáticos.

—¿Qué llevará en esa caja de cerveza?

—Budweiser no parece —dijo Rachel—, por cómo la ha levantado.

—Yo diría que es la parte de papá. Vamos a esperar a Cuba en la carretera.

Eso hicieron. Fueron hasta la hoz del Buckeye y pararon el coche en la parte más estrecha del camino.

—Los Crowe tienen coche propio desde los doce años. Les gusta la velocidad —dijo Rachel.

—Así es —asintió Raylan.