Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Bärenreiter

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

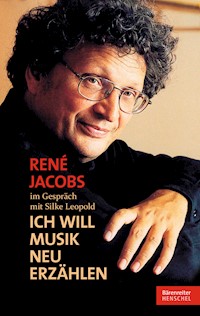

"Der zurzeit aufregendste Operndirigent"(Münchner Merkur) René Jacobs gehört zu den renommiertesten Dirigenten der Oper zwischen Monteverdi und Mozart – Werken, die er sowohl an den zentralen Opernhäusern in Europa realisiert als auch auf dem CD-Markt in Referenzeinspielungen präsentiert. Der gebürtige Belgier begann seine Karriere als auf historische Aufführungspraxis spezialisierter Sänger im Fach Altus und war in diesem Stimmfach mehr als ein Jahrzehnt führend. Heute feiert er als Dirigent Erfolge. Und er gehört zu jenen Dirigenten, die ihre praktisch-musikalische Arbeit auf fundierter Quellenkenntnis aufbauen. In diesem Buch gibt er in der lebendigen Form des Gesprächs mit der Opern- und Barockexpertin Silke Leopold erstmals Auskunft über seine Arbeit als Dirigent und Sänger, über seine Karriere und alle Fragen rund um Aufführungspraxis und Interpretation. - Das aktuelle Buch über den weltberühmten Dirigenten und Sänger - Eine Schlüsselfigur der Alte-Musik-Bewegung - Für Musiker, Theatermacher, Alte-Musik-Freunde und René-Jacobs-Fans - Mit einer Einführung in die jeweilige Thematik von Silke Leopold Aus dem Inhalt "René, weiter spielen, weiter spielen!" Stationen einer Karriere: Der Schüler. Der Sänger. Der Lehrer. Der Dirigent "Wir brauchen beides: Sinnlichkeit und Spiritualität". Sternstunden, Träume, Traumata "Authentisch nach dem Buchstaben – authentisch nach dem Sinn" Über Alte Musik und historische Aufführungspraxis: Über Arie und Rezitativ – Hohe Stimmen, tiefe Stimmen – Über Gesangstraktate "Monteverdi werde ich nie müde" Über Komponisten und ihre Werke (Schubert – Bach – Händel – Telemann – Purcell – Lully – Rameau – Gluck – Mozart – Haydn – Rossini – Monteverdi – Cavalli) "Wer Oper spielen will, muss die Spielregeln akzeptieren". Produktionsbedingungen im Opernbetrieb: Der Sänger als Dirigent – Vom Schreibtisch zum Orchestergraben – Über Eingriffe in den Notentext – Über die Verpflichtung von Sängern und Orchestern – Über Innsbruck und andere Festivals – Historische Aufführungspraxis und Regietheater Die Autoren René Jacobs ist eine Schlüsselfigur der Alte-Musik-Bewegung. Er hat das Musikleben, insbesondere die Wiederentdeckung der Barockoper für die moderne Bühne, entscheidend mitgestaltet. Jacobs wurde mit zahlrei-chen Preisen ausgezeichnet, darunter mit dem Grammy Award 2005 für seine Figaro-Einspielung und dem Telemann-Preis der Stadt Magdeburg. Silke Leopold ist die ideale Gesprächspartnerin für René Jacobs. Sie ist eine prominente Opern-Forscherin und Musikwissenschaftlerin. Bei Bärenreiter veröffentlichte sie unter anderem "Händel. Die Opern" und das "Mozart-Handbuch". Sie ist Herausgeberin der "Bärenreiter Studienbücher Musik" und der Reihe "Bärenreiter Basiswissen".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 343

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.

eBook-Version 2014

© 2013 Bärenreiter-Verlag Karl Vötterle GmbH & Co. KG, Kassel

Gemeinschaftsausgabe der Verlage Bärenreiter, Kassel, und Seemann Henschel GmbH & Co. KG, Leipzig

Umschlaggestaltung: www.takeoff-ks.de, christowzik + scheuch, Kassel, unter Verwendung eines Fotos von Alvaro Yanez

Lektorat: Jutta Schmoll-Barthel

Korrektur: Daniel Lettgen, Sankt Augustin

Innengestaltung und Satz: Dorothea Willerding

ISBN 978-3-7618-7007-5

DBV 107-07

www.baerenreiter.com

www.henschel-verlag.de

eBook-Produktion:

rombach digitale manufaktur, Freiburg

Inhalt

Liebeserklärung an eine Stimme

Eine Vorbemerkung

»René, weiterspielen, weiterspielen!«

Stationen einer Karriere

»Ich wollte das können«

Der Schüler

»Ich war ein richtiger musikalischer Vielfraß«

Der Sänger

»Ein gutes Aufnahmestudio kann der Himmel auf Erden sein«

Über Schallplattenproduktionen

»Am glücklichsten war ich, wenn ich Enthusiasmus gespürt habe«

Der Lehrer

»Das Wichtigste sind doch die Ideen«

Der Dirigent

»Wir brauchen beides: Sinnlichkeit und Spiritualität«

Sternstunden, Träume, Traumata

»Authentisch nach dem Buchstaben – authentisch nach dem Sinn«

Über Alte Musik und historische Aufführungspraxis

»Ich war stolz darauf, Alte Musik zu machen«

Was ist »Alte Musik«?

»Der Dichter war schon ein wenig der Komponist«

Über Arie und Rezitativ

»Das hermaphrodite Wesen der Altstimme«

Hohe Stimmen – tiefe Stimmen

»Man kann aus der Komposition sehr viel über das Singen herauslesen«

Über Gesangstraktate

»Monteverdi werde ich nie müde«

Über Komponisten und ihre Werke

»Was für ein harmonischer Erfinder!«

Über Franz Schubert und die geistliche Musik

»Eine Übung in Demut«

Über Johann Sebastian Bach

»Herrliche Libretti, in der Sprache Shakespeares«

Über Händels Opern und Oratorien

»Er hatte Opernblut!«

Über Georg Philipp Telemann, Reinhard Keiser und die deutsche Barockoper

»Ich mag die englische Musik sehr«

Über Henry Purcell und andere

»Französische Barockoper ist Staatskunst«

Über Jean-Baptiste Lully und Jean-Philippe Rameau

»Theatralischer geht’s nicht«

Über Reformoper und Opernparodie

»Was ihn fasziniert hat, war das Hybride«

Über Wolfgang Amadeus Mozart

»Vielleicht hätte er weiter Opern schreiben sollen«

Über Joseph Haydn

»Ich habe viel Lust, mit Rossini weiterzumachen«

Über Gioachino Rossini

»Von der Metrik war ich sehr fasziniert«

Über die Anfänge der Oper

»Ich liebe dieses ›tempo dell’affetto dell’animo‹«

Über Claudio Monteverdi, Francesco Cavalli und die venezianische Oper

»Wer Oper spielen will, muss die Spielregeln akzeptieren«

Produktionsbedingungen im Opernbetrieb

»Sie sind hier nicht zum Singen, sondern zum Schlagen da!«

Der Sänger als Dirigent

»Ich fühle mich als Teil des Ateliers«

Vom Schreibtisch zum Orchestergraben

»Ich bemühe mich, das eine oder andere weiter auszuarbeiten«

Über Eingriffe in den Notentext

»Neue Organisationsformen sind durchaus denkbar«

Über die Verpflichtung von Sängern und Orchestern

»Mein Wunschtraum wäre ein Festival für frühe Oper«

Über Innsbruck und andere Festivals

»Regietheater ist dienendes Theater«

Über die Zusammenarbeit von Dirigent und Regisseur

»Die Musik schämt sich nicht für Schönheit«

Historische Aufführungspraxis und Regietheater

Register

Bildgeber

Liebeserklärung an eine Stimme

Eine Vorbemerkung

Es war zu Beginn der Achtzigerjahre, als ich in Berlin eine Aufführung von Johann Sebastian Bachs h-Moll-Messe hörte – ein Werk, von dem ich jede Note zu kennen meinte, weil ich es selbst oft im Chor mitgesungen hatte. Auch dass es sich um eine Aufführung in historischer Spielweise handelte, schreckte mich nicht; immerhin rechnete ich mich selbst zu denen, die an der Wiederentdeckung der Alten Musik und an ihrer Wiedergewinnung für die musikalische Praxis mitarbeiteten, als langjähriges Mitglied im Hamburger Monteverdi-Chor ebenso wie als Musikwissenschaftlerin mit einem Hang zu Monteverdi und zu der Musik seiner Zeit. An die Aufführung insgesamt erinnere ich mich kaum noch; sie mag schön gewesen sein – außergewöhnlich war sie wohl nicht. Bis das Agnus Dei begann – jenes wehmütig transzendente Alt-Solo in g-Moll mit Violinbegleitung, von dem jede Altistin träumt, es einmal singen zu können. Es war das erste Mal, dass ich das Agnus Dei von einem Mann gesungen hörte. René Jacobs war damals, vor dreißig Jahren, ein bekannter Name in der Alte-Musik-Szene, ein Altus, der so ganz anders klang als die englischen Countertenöre und der die an diesen spezifisch englischen »Sound« gewöhnte Szene durchaus spaltete. In den Kritiken, namentlich denen in Early Music, dem in London erscheinenden Zentralorgan für Alte Musik und historische Aufführungspraxis, war wiederholt von »mannerism« die Rede, ein Begriff, der sich gern auch mit dem Epitheton »continental« schmückte. Deutlicher konnten sich die Ressentiments kaum artikulieren: René Jacobs war der Erste, der die englische Deutungshoheit über das Falsettieren und die musikalische Interpretation, die daraus resultierte, durchbrach und nachdrücklich einem anderen Klangideal huldigte. Sein Gesang – insofern traf die englische Kritik, wenn man von ihrem unsachlich polemischen Unterton einmal absah, tatsächlich den Kern – war mehr von französischen Techniken und Stilvorstellungen durchdrungen als von englischen.

Mich, die ich mit meiner tiefen Altstimme im Chor für jene Mittelstimmen in Monteverdis Madrigalen zuständig war, die mal als die unterste der Oberstimmen, mal als die oberste der Unterstimmen fungierte, mal dem Frauenensemble, mal dem Männerensemble zugerechnet wurde und nirgendwo so recht Leuchtkraft entfalten konnte, traf diese Stimme mitten ins Herz. Was da erklang, war etwas, das von einer tiefen Frauenstimme, einer brustig voluminösen zumal, wie sie im Oratoriengesang damals noch üblich war, kaum weiter entfernt sein konnte. Sinnlich und dennoch wie körperlos, unleugbar männlich im Timbre und zur selben Zeit weiblich, was die Stimmlage betraf, ohne dabei in einer diffusen Androgynität zu verschwimmen, ausdrucksstark und distanziert zugleich: René Jacobs’ Interpretation des Agnus Dei eröffnete mir ein neues Verständnis von dieser Musik, die ich doch so gut zu kennen meinte, nicht nur durch den Klang seiner Stimme, sondern auch – und damit untrennbar verbunden – durch seine musikalische Darlegung des Textes, der sich nun nicht mehr dunkel und gequält, sondern licht und hoffnungsfroh artikulierte.

Damals umgab diese Stimmen, für die schon ein übergreifender Name – Countertenor, Kontratenor, Altus, Contralto, Falsett – schwer zu finden war, noch ein gewisser Ruch des Skandalösen, zumal seit man angefangen hatte, die Kastratenpartien der Barockoper mit Countertenören zu besetzen. Dass diese Besetzungspraxis von England ausging, darf nicht überraschen, denn die englischen Kathedralen waren der einzige Ort, an dem das Falsettsingen die Zeiten überdauert hatte, ohne darüber hinaus jemals mit der Kultur des Kastratengesangs einschließlich ihrer medizinischen Implikationen ernsthaft in Berührung gekommen zu sein. Auch Alfred Deller, der als Erster aus der Kirchenmusiktradition herausgetreten war und den solistischen Countergesang gleichsam neu erfunden hatte, assoziierte seine Stimmlage nicht mit der eines Kastraten. Für das Repertoire, dem er sich bevorzugt widmete, namentlich das englische Lautenlied und die englische Semi-Opera, stellte sich die Frage nach der Übertragbarkeit der historischen Kastraten- auf moderne Countertenorstimmen gar nicht, und seine einzige Einspielung einer Händel-Oper (Sosarme, 1954) blieb ein singuläres Experiment. Dellers Gesang strafte auch jene Kritiker Lügen, die in der Countertenorstimme, im Falsettieren etwas Gekünsteltes, Forciertes, Unnatürliches, Gepresstes zu hören vermeinten. In einem Gespräch mit Michael und Mollie Hardwick betonte er, dass jede Stimmlage natürlich und es Aufgabe jedes Sängers sei, die seine als gegeben hinzunehmen: »An important thing for a countertenor to bear in mind always is that there’s nothing remarkable about being able to sing high. A lot of men can sing higher than I can. What matters is what one does with the voice, how one uses it, and this is something which cannot really be taught to anyone who can’t experience it instinctively. […] The most important thing for all singers, I believe, is an understanding, and an acceptance, and a humility in the presence of what nature has given you.« (M. und M. Hardwick, Alfred Deller, A Singularity of Voice, London 1980, 188f.)

Alfred Deller war kein Opernsänger. Seine Domäne war die englische Musik des 16. und 17., nachher auch des 20. Jahrhunderts, sein Terrain der Konzertsaal. Später dann, als die Opernbühnen der Welt in der Folge des Jubiläumsjahres 1967 aus Anlass seines 400. Geburtstags den Komponisten Claudio Monteverdi entdeckten und für verschiedene männliche Rollen Altstimmen benötigten, als man darüber hinaus anfing, die Kastratenpartien in Händels Opern nicht mehr mit Frauen, sondern hier und da auch mit einem Mann zu besetzen, standen vor allem englische Countertenöre wie James Bowman oder Paul Esswood zur Verfügung; ihre spezifische Stimmqualität prägte die Vorstellung davon, wie männliche Altstimmen zu klingen hätten, nachhaltig. Und so einfach, wie es heute scheinen mag, war der Wechsel von Frauen in Männerkleidern zu Männern mit Frauenstimmen auf den Opernbühnen der Siebzigerjahre keineswegs: Zum einen gab es für den explodierenden Markt der Barockoper zunächst nicht genügend Sänger, die diese Rollen hätten singen und vor allem darstellen können, und zum anderen waren die englischen, primär an Lautenliedern und Kirchenmusik geschulten Stimmen so verschieden von den auf Kraft und Virtuosität getrimmten Opernstimmen, dass ein homogenes Ensemble auf der Bühne kaum zustande kommen konnte. Die teilweise nicht gänzlich befriedigenden musikalischen Lösungen verstärkten die Akzeptanzprobleme dieser neuen Stimmen, wobei es nicht nur um die Klanglichkeit der männlichen Altstimmen, sondern auch um das aktuelle gesellschaftliche Verständnis von Männlichkeit ging. Wie schon im 18. Jahrhundert, als die vorgeblich »echten« Männerstimmen Tenor und Bass für die Heldenpartien in der Oper gegen den vermeintlich weibischen und verweichlichten Kastratengesang in Stellung gebracht wurden, entzündete sich auch zweihundert Jahre später an den Countertenören auf der Opernbühne erneut eine hitzige Diskussion um männliches Rollenverständnis – so als ob die Stimmlage einer Opernfigur Rückschlüsse über die Person des Sängers erlaubte.

Dass die Situation heute, nur eine Generation später, mit der damaligen kaum mehr vergleichbar ist, dass die männlichen Altstimmen inzwischen nicht nur wie selbstverständlich auf den Opernbühnen agieren, sondern vom Publikum oftmals auch gar als die heimlichen und weniger heimlichen Stars im Sängerensemble gefeiert werden, dass sie sich auch deshalb perfekt ins Ensemble einfügen, weil ihre Gesangstechnik und Interpretationsweise sich ebenso verändert hat wie die ihrer Kolleginnen, dass es inzwischen großartige Altsänger überall auf der Welt gibt, ist nicht zuletzt jenen Musikern der ersten Stunde der Alte-Musik-Bewegung zu verdanken, die ihr musikalisches Wissen nicht nur als Künstler vor dem Publikum präsentiert, sondern auch als Lehrer an die nächsten Generationen weitergegeben haben.

René Jacobs, Jahrgang 1946, gehört in vorderster Linie dazu. Sein Werdegang vom Chorknaben zum Berufssänger und zum Dirigenten mag nicht untypisch für viele Musiker seiner Generation sein, die sich der Alten Musik verschrieben haben. Anders als jene, die, wie etwa Nikolaus Harnoncourt oder Jos van Immerseel, ihr Repertoire bis weit ins späte 19. und ins 20. Jahrhundert erweiterten, blieb Jacobs den musikalischen Jahrhunderten, die den Anfang seiner Karriere markieren, jedoch weitgehend treu; seine Art der Erweiterung richtet sich eher auf eine immer genauere Exploration der Kunst eines Monteverdi, eines Händel oder eines Mozart, eher auf den Rollenwechsel vom Sänger zum Dirigenten, eher auf die Wiederentdeckung zahlreicher Werke des 17. und 18. Jahrhunderts als auf eine Ausdehnung des musikalischen Zeitraums bis in spätere Jahrhunderte hinein. Wenn er im Gespräch darauf verweist, er sei »stolz gewesen, Alte Musik zu machen«, so wird an dieser knappen Bemerkung deutlich, worum es ihm und vielen anderen damals, als er seine Karriere begann, neben der Freude, Musik zu machen, auch noch ging: daran mitzuwirken, mit der Erschließung gänzlich unbekannten Repertoires für die musikalische Praxis einen epochalen Wandel im Musikleben des 20. Jahrhunderts einzuleiten und mit der neuen Interpretation altbekannter Werke wie etwa der h-Moll-Messe, des Messiah oder der Zauberflöte das Hören selbst vermeintlich vertrauter Musik zu erweitern. Dieser Maxime ist er bis heute treu geblieben – treu über alle Perspektivwechsel vom Sänger zum Lehrer zum Dirigenten hinweg.

Für einen Sänger seiner Generation, die selbst bei Lehrern studierte, die von Alter Musik und ihrer Aufführungsweise keinerlei Kenntnis hatten, bedeutete die Wiederentdeckung des Madrigals und der Motette, des Air de Cour und des kleinen geistlichen Konzerts, der frühen Oper und des frühen Oratoriums, der Monodie und des Kammerduetts freilich eine große Herausforderung – weit größer als für einen Instrumentalisten; denn ein Sänger konnte nicht an einem gut erhaltenen historischen Instrument im Museum Klangqualitäten studieren und Spieltechniken ausprobieren. Beim Aneignen dessen, was historisch denkbar war, leisteten dem Sänger lediglich schriftliche Sekundärquellen wie Gesangsschulen, zeitgenössische Berichte über die Kunst berühmter Sänger der Vergangenheit oder Aufführungshinweise in Vorworten der Musikdrucke Rekonstruktionshilfe – und eine hoch differenzierte Imaginationskraft, wie diese Verbalien in klingende Musik umgesetzt werden konnten. Authentizität, jene unheilvolle konzeptuelle Chimäre, die so viele Missverständnisse in die Diskussion um die historische Aufführungspraxis hineingetragen hat, war im Gesang noch weniger zu erreichen als im Instrumentenspiel, weil jede Möglichkeit einer Rekonstruktion von vornherein durch einen breiten, nicht einmal durch materielle Hinterlassenschaften vergangener Zeiten wie die alten Instrumente wenigstens ansatzweise überbrückbaren Graben verstellt war. Die Gesangskunst vergangener Zeiten ist unwiederbringlich verloren. René Jacobs hat, in seiner Eigenschaft als Sänger ebenso wie später als Lehrer und Dirigent, neue Wege gesucht und aufgezeigt, all jene Musik wieder hörbar zu machen, für die es keinerlei Aufführungstradition mehr gab, und sie nach Maßgabe dessen, was man anhand der Sekundärquellen überhaupt rekonstruieren konnte, im Sinne und nach Art ihrer eigenen Zeit aufzuführen.

Auch René Jacobs hat die männliche Altstimme noch einmal neu erfunden – auf eine ganz andere Art als Alfred Deller. Seine Virtuosität entstammt anderen technischen Quellen als Dellers elegischer Gesang. Der Klang und die Führung seiner Stimme wissen mehr von der französischen als von der englischen Tradition. Seine Artikulation ist stärker auf Pointiertheit als auf Ebenmaß ausgerichtet. Und sein dramatischer Zugriff auch auf die geistliche oder die Kammermusik lässt seine profunde Literaturkenntnis der gesangstechnischen ebenso wie der ästhetischen Schriftquellen erahnen. René Jacobs hat seine musikalischen Erfahrungen weitergegeben und als Dirigent dazu beigetragen, dass die Welt der Oper heute eine andere ist als noch vor dreißig Jahren. Die Wiederentdeckung Francesco Cavallis für die moderne Opernbühne trägt seine Handschrift, und sein Sinn für das Groteske materialisiert sich nicht nur in diesen Seicento-Opern und ihrem späten Echo in Händels Opernschaffen, sondern auch in diversen anderen Ausgrabungen wie etwa Florian Leopold Gassmanns L’opera seria, die seiner Neugier auf ungehobene Schätze in den Archiven immer wieder Nahrung geben.

Mit René Jacobs über seinen Werdegang als Sänger, als Lehrer und als Dirigent zu sprechen ist nicht nur ein intellektuelles Vergnügen besonderer Art, weil er zu den nicht allzu häufig anzutreffenden Musikern gehört, die sich skrupulöse Rechenschaft über ihr künstlerisches Tun geben; es ist auch ein Eintauchen in die Anfänge jener Alte-Musik-Bewegung, die heute, nur eine Generation später, in ihrer unbezähmbaren Neugier auf das Unbekannte, in ihrem robusten Vertrauen auf die Machbarkeit historischer Rekonstruktion vermeintlich verklungener Musik, aber auch in ihren bisweilen kleinkrämerischen Fehden um die wahre Art, den Bogen zu führen, oder in ihren nationalen Idiosynkrasien wie die Stimme aus einer anderen, längst versunkenen Welt anmutet. Auch in der Musik waren die späten Sechziger- und die Siebzigerjahre des vorigen Jahrhunderts eine Zeit des Aufbruchs, eine Expedition in die Vergangenheit als Wegbereiter einer Zukunft der Musikpraxis, die heute so selbstverständliche Gegenwart geworden ist, dass wir uns kaum noch vorstellen können, was es um 1960 bedeutete, sich mit der Musik aus der Zeit vor Bach und Händel zu beschäftigen.

Blickt man auf das aktuelle Angebot an Einspielungen, so mutet es heute wie ein Märchen aus alten Zeiten an, dass Monteverdi außerhalb von Spezialistenkreisen ein unbekannter Name war, dass die ersten Einspielungen von Opern Händels, die dem Anspruch einer musikalischen Originalgestalt genügen wollten, kaum drei Jahrzehnte alt sind und dass Countertenöre noch lange über diese Zeit hinaus in dem Verdacht standen, vielleicht doch keine richtigen Männer zu sein. Es war die Zeit, in der die Gräben zwischen den Verfechtern der historisierenden und der traditionellen Aufführungspraxis sich auftaten, in der Freundschaften über der Frage, wie man den Triller zu spielen hätte, zerbrachen. Es war aber auch die Zeit, in der die Konzertprogramme voller unbekannter, zum ersten Mal wieder aufgeführter Kompositionen waren und die Schallplattenindustrie serienweise noch nie eingespielte Werke auf den Markt brachte.

René Jacobs hat zu dieser Entwicklung entscheidend beigetragen. Manche seiner Einspielungen von damals sind bis heute richtungweisend; vieles hat er zum ersten, teilweise bis heute zum einzigen Mal eingespielt, und zahlreiche junge Sänger, die nicht die Gelegenheit hatten, direkt bei ihm zu studieren, dürften seine Einspielungen genau angehört und ihren eigenen Stil, vor allem ihre Verzierungspraxis an der seinen geschult haben. Heute gehört Jacobs zu den bekanntesten Operndirigenten für das Repertoire des 17. und 18. Jahrhunderts; durch den Wechsel von der Bühne in den Orchestergraben hat er sein Repertoire bis in jene historischen Regionen erweitern können, in denen die hohen Männerstimmen immer seltener gefragt waren – bis hin zu Mozart und , zu Beethoven und Rossini. Und alle seine Interpretationen, auch die sinfonischer Musik, lassen in ihrem rhetorischen Zugriff deutlich hören, dass hier ein Sänger und nicht ein Instrumentalist die musikalische Leitung hat.

* * *

Dieses Buch basiert auf Gesprächen, die ich mit René Jacobs in Paris geführt habe. Es ist ein Gang durch die Geschichte der Alte-Musik-Bewegung eines halben Jahrhunderts ebenso wie eine sehr persönliche Sicht auf die Musik, mit der Jacobs sich beschäftigt, und eine kritische Reflexion über das eigene Tun. Jacobs spricht fließend Deutsch; der lockere Gesprächston, von dem die Interviews lebten, konnte ohne größere Eingriffe beibehalten werden. Roubina Saidkhanian war immer dabei; sie hat Termine koordiniert, Tee gekocht, Dokumente herausgesucht, Fotos gemacht, Texte gescannt, Manuskripte verschickt und mit unendlicher Umsicht und Geduld dazu beigetragen, dass das Projekt seinem glücklichen Ende entgegengehen konnte. Christine Faist hat die Mitschnitte der Pariser Interviews in Heidelberg mit großer Sorgfalt transkribiert und auf diese Weise ein erstes Manuskript erstellt, das dann in die Form eines Buches gebracht werden konnte. Jutta Schmoll-Barthel und Dorothea Willerding haben alles getan, damit das Buch auch von Seiten des Verlags gebührende Aufmerksamkeit erfuhr. Ihnen allen sei für die Unermüdlichkeit ihres Einsatzes und ihres Verständnisses herzlich gedankt.

Silke LeopoldMai 2013

»René, weiterspielen, weiterspielen!«

Stationen einer Karriere

Belgien ist ein kleines Land, aber eines mit einer großen Musiktradition. Schon im Mittelalter prägten Musiker aus dem franko-flämischen Raum das europäische Musikleben. Margarethe von Österreich, zwischen 1507 und 1530 Statthalterin der Niederlande, machte Brüssel und Mecheln zu wichtigen Zentren der Musikpflege. Antwerpen gehörte seit dem 16. Jahrhundert zu den bedeutendsten Publikationsorten für Musikdrucke. Belgien ist wohl auch die einzige Nation der Welt, die ihre Entstehung einer Opernaufführung verdankt: 1830 sorgte ein Abend im Brüsseler Théâtre La Monnaie mit Daniel-François-Esprit Aubers La Muette de Portici, in der ein Aufstand der neapolitanischen Fischer gegen den spanischen Vizekönig aus dem Jahre 1647 verherrlicht wird, nach der Aufführung für einen Volksaufstand, in dessen Folge der unabhängige Staat Belgien begründet wurde. Belgische Musikforscher wie François-Joseph Fétis, Herausgeber eines umfassenden Musiker-Lexikons, oder Alfred Wotquenne, dessen Name in dem von ihm erstellten Werkverzeichnis Carl Philipp Emanuel Bachs weiterlebt, sorgten seit dem 19. Jahrhundert für die herausragende Bedeutung, die das Brüsseler Konservatorium und namentlich die reiche Musikaliensammlung mit unzähligen Handschriften und Drucken besonders aus dem 17. und 18. Jahrhundert bis heute hat.

Als in den Sechzigerjahren des vorigen Jahrhunderts die historische Aufführungspraxis Fahrt aufnahm und sich von einer eher randständigen, nur an einigen Orten und mehr unter Ausschluss als im Lichte der musikalischen Öffentlichkeit gepflegten Musizierweise zu einem Phänomen mit großer Breitenwirkung entwickelte, übernahm Belgien in Gestalt der Familie Kuijken zu einem sehr frühen Zeitpunkt eine wichtige Rolle. Die Brüder Wieland (* 1938), Sigiswald (* 1944) und Barthold (* 1949) Kuijken, traditionell und klassisch ausgebildet, waren auf der Viola da Gamba, der Barockvioline und der Traversflöte zunächst Autodidakten, nahmen aber schon bald durch ihre eigenen Erfahrungen mit den alten Instrumenten und Spielweisen als Lehrer großen Einfluss auf die nachfolgende Generation. 1972 gründete Sigiswald Kuijken das Orchester La Petite Bande, dessen Einspielungen von Opern, Oratorien und sinfonischer Musik hauptsächlich des 18. Jahrhunderts für Jahre stilbildend waren.

René Jacobs, am 30. Oktober 1946 geboren, stammt aus Gent, der drittgrößten Stadt Belgiens, einer Stadt, die ihrerseits mit einer reichen Musiktradition gesegnet ist. Ruft man etwa in Wikipedia die Seite »Liste von Söhnen und Töchtern der Stadt Gent« auf, so stellt man fest, dass in den 1940er-Jahren dort drei Knaben geboren wurden, die heute für das europäische Musikleben große Bedeutung haben. Sie wuchsen nebeneinander auf, ohne miteinander zu tun zu haben, weil sie auf unterschiedliche Schulen gingen oder unterschiedlichen Jahrgängen entstammten: Gerard Mortier (* 1943), Intendant verschiedener Opernhäuser wie zum Beispiel des Théâtre La Monnaie in Brüssel, der Opéra national de Paris oder des Teatro Real Madrid und Festivals wie den Salzburger Festspielen oder der Ruhrtriennale, Philippe Herreweghe (* 1947), nicht nur im Bereich der Alten Musik, sondern auch für das Repertoire des 19. Jahrhunderts hoch geschätzter Chorleiter und Orchesterdirigent, und René Jacobs, der als Sänger begann und nun mit seinen Operndirigaten und -einspielungen Furore macht.

René Jacobs gehört zur ersten Generation von männlichen Altstimmen, die seit den 1970er-Jahren unsere Vorstellung, wie die Gesangskunst des 17. und 18. Jahrhunderts geklungen haben könnte, revolutionierten. Gemeinsam mit dem gleichaltrigen und früh verstorbenen Henri Ledroit huldigte er einem Klangideal, das sich aus der französischen Haute-Contre-Stimme als einer hohen männlichen Stimme eher speiste als aus der englischen Kirchentradition mit ihren gleichsam entrückten, auf pure Klangschönheit eher denn auf emotionalen Ausdruck hin ausgebildeten Countertenören. Diese erste Generation hatte keine wirklichen Lehrer und keine Vorbilder, an denen sie ihr Tun orientieren konnte; sie musste – oder durfte? – ihren Weg selbst finden.

Künstlerbiografien beginnen zumeist unterhaltsam mit zahlreichen Geschichten und Anekdoten aus Kindheit und Jugend. Auch Jacobs’ Biografie ist voll davon. Aber sie zeigt, dass sich sein Weg als Sänger schon früh abzuzeichnen begann, obwohl ihn die Pflicht zunächst auf andere berufliche Wege schickte, und sie macht deutlich, wie wichtig der Kontakt mit den belgischen und den niederländischen Weggefährten sowie auch die Erkenntnis war, dass seine Altstimme – um es in den Worten Alfred Dellers zu sagen – ein Geschenk der Natur darstellte, mit allen Konsequenzen für das, was mit dieser Stimme anzufangen war.

»Ich wollte das können«

Der Schüler

Als wir gestern, bevor das Mikrofon eingeschaltet war, über deine Anfänge geredet haben, sprach ich von deinen zwei Leben, als Sänger und als Dirigent. Da hast du mich verbessert, du habest eigentlich drei Leben, weil du, bevor du Sänger wurdest, auch Lehrer für alte Sprachen warst. Was ist deine Herkunft? Wie bist du aufgewachsen? Was hat dich zur Musik gebracht?

Ich komme nicht aus einer musikalischen Familie. Von meiner Mutter weiß ich, dass ihr Vater ein guter Geiger war. Ich habe ihn nicht gekannt, weil er zu früh gestorben ist. Aber ich habe immer gespürt, dass Musik und die Aussicht, einen Sohn zu haben, der Berufsmusiker werden würde, für meine Mutter etwas Gefährliches bedeutete. Sie hat sehr wenig über ihren Vater verraten, außer dass er Alkoholiker war, und vielleicht hat sie einen Zusammenhang zwischen Alkohol und Musik vermutet … Ich habe mich aber schon früh für Musik begeistert. Als ich mit siebzehn Jahren anfing zu überlegen, was aus mir werden solle, habe ich ihr gesagt, dass ich Musik studieren wollte. Da hat meine Mutter geantwortet – sie war eine sehr dominante Lady: »Das kannst du tun, aber du musst vorher erst ein richtiges Diplom in der Tasche haben.« Und ich habe beschlossen, Altphilologie zu studieren, weil es das am meisten allgemeinbildende Fach ist und weil ich sicher war, dass ich es auch als Musiker gut gebrauchen konnte.

Mit Musik habe ich zu tun, seit ich im Knabenchor der Genter Kathedrale singen durfte. Ich war Schüler der Kathedralschule, und dort gab es zwei Knabenchöre, einen großen und einen kleinen. Zunächst wurde ich in den großen aufgenommen, später dann in den kleinen, spezialisierten, der für die Gregorianik zuständig war und für die mehrstimmigen Messen an den kirchlichen Feiertagen. Gregorianik habe ich immer sehr gerne gesungen, und ich finde noch immer, dass man die gregorianischen Choräle für das Gesangsstudium, als Gesangsübung verwenden könnte. Denn sie haben einen kleinen Umfang, sind sehr wendig und gut für die Stimme geschrieben.

René Jacobs (rechts) als Sängerknabe im Kinderchor der St.-Bavo-Kathedrale in Gent Anfang der 1950er-Jahre © Privat

Aber das Erste, was ich in der Kathedrale von Gent gesungen habe, war die alljährliche Matthäus-Passion von Bach, eine riesige romantische Aufführung, ganz im Stil Willem Mengelbergs. Für den Choral »O Lamm Gottes, unschuldig«, der im Eröffnungschor über einem riesigen Doppelchor und Orchester erklingen sollte, wurde ein Knabenchor gebraucht, am liebsten ein sehr großer.

Bach in der katholischen Kathedrale?

Die Matthäus-Passion, ja! Es gab zwei katholische Schulen in Gent. Die andere war eine Jesuitenschule, von der Gerard Mortier und Philippe Herreweghe kamen. Obwohl sie ungefähr in meinem Alter sind, habe ich sie nicht direkt gekannt. Diese Matthäus-Passion war für mich ein derart einprägsames Erlebnis, dass ich sie heute noch im Ohr habe. Und der Traum, Sänger zu werden, war eigentlich schon sehr früh da. Ganz besonders habe ich die Altistin Aafje Heynis bewundert, die so etwas wie eine zweite Kathleen Ferrier in Holland war. Ich habe nie davon geträumt, Dirigent zu werden.

Hast du als Kind nur gesungen? Oder hast du auch ein Instrument gelernt?

Der Dirigent des Knabenchors war Priester. Wir wohnten fast neben der Schule, und er kam sehr oft zu uns nach Hause. Er war ein guter Pianist und wurde so etwas wie mein musikalischer Vater. Mit ihm habe ich spielend Musik gelernt. Wir haben gemeinsam Klavier gespielt, auch schwierige Sachen wie die Beethoven-Sinfonien für Klavier vierhändig bearbeitet. Wenn ich aufgeben wollte, weil es zu kompliziert wurde, hat er immer gesagt: »René, weiterspielen, weiterspielen!« Durch ihn habe ich gelernt, Musik schnell zu lesen. Und er hat vor allem gehört, dass ich eine gute, auch solistisch einsetzbare Knabenstimme hatte. Ich war kein Sopran, aber ein Mezzosopran. Und so kam er mit Schubert-Liedern in Transpositionen für mittlere Stimme zu uns nach Hause, und mehr als das: Eines Tages brachte er Mussorgskys Liederzyklus Kinderstube mit. Ich sang alles vom Blatt, und einiges im Konzert.

Wie alt warst du da?

Zehn oder elf. Ich habe alles auf Deutsch gesungen, auch Mussorgsky. Durch Schubert und Mozart habe ich die deutsche Sprache lieben gelernt. Am meisten liebte ich die melancholischen Lieder, zum Beispiel Mozarts Abendempfindung. Ein Kind kann die Melancholie der Musik fühlen, versucht sie aber nicht zu erklären. Einmal kam mein Lehrer mit einer Aufnahme von Dietrich Fischer-Dieskau zu uns. Es war seine erste Aufnahme der Schönen Müllerin mit Gerald Moore. Da tat sich mir eine ganze Welt auf, weil ich hören konnte, wie plastisch dieser König der Liedsänger den Text im Gesang gestaltete. Das war für mich als Sänger und auch als Dirigent der Keim meiner Liebe zum Text.

Wie lange konntest du als Knabe singen?

Ziemlich lange, so wie zu Bachs Zeiten,als die Knaben erst mit etwa fünfzehn Jahren in den Stimmbruch kamen. Aber irgendwann war es dann vorbei, ich hatte einen typischen langsamen Stimmbruch von Alt nach Tenor. Die Stimme ist eigentlich gar nicht gebrochen. Was ein Countertenor ist, wusste ich damals überhaupt noch nicht. Für mich war es das Natürlichste auf der Welt, ungefähr ein Jahr lang zu schweigen und dann mit meiner »neuen« Stimme weiter in einem Chor zu singen, nebenbei aber auch Gesang zu studieren. Ich habe angefangen, als Tenor Unterricht zu nehmen. Ich hatte von Natur aus eine hohe, leichtsitzende Tenorstimme, die ich ohne Probleme mit meinem Falsettregister verbinden konnte, ohne dass ich wusste, was Falsett eigentlich ist. Mein Traum war immer gewesen, den Evangelisten zu singen, und in dieser Zeit habe ich als sehr junger Sänger beim Festival van Vlaanderen sogar an einem Wettbewerb für Liedgesang in Gent teilgenommen und den dritten Preis gewonnen. Christa Ludwig und Walter Berry, die in der Jury saßen, sagten mir damals: »Eigentlich hast du keine Stimme für Lieder, weil Lieder meistens für eine mittlere Lage geschrieben sind, du aber eine ausgesprochen hohe Stimme hast.« Die Literatur, die sie mir empfahlen, habe ich dann auch zu singen versucht – den Krämerspiegel von Richard Strauss oder Paul Hindemiths Motetten mit Klavierbegleitung. Aber ich wollte doch eigentlich lieber Schubert singen – er war und ist einer meiner Lieblingskomponisten.

Mitte der Sechzigerjahre habe ich angefangen, bei Louis Devos zu studieren, einem sehr bedeutenden, damals weltberühmten belgischen Sänger und einem ausgezeichneten Pädagogen, der auch ein sehr unkonventioneller Mensch war – Spezialist für moderne Musik, Leiter eines Ensembles für Alte Musik, etwas großsprecherisch, aber ein außerordentlich guter Musiker. Devos war der festen Überzeugung, dass ein Tenor die Möglichkeit, im Falsettregister höher als eine normale Tenorpartie zu singen, nicht nutzen solle. Als ich einmal im Unterricht Ferrandos »Un’aura amorosa« aus Mozarts Così fan tutte sang und, auf »un dolce ristoro« die Orchesterbegleitung mitsingend, über das a2 hinaus bis zum h2 sang und dabei ins Falsett wechselte, schimpfte er: »Was machst du da?! Das ist eine »falsche« Stimme. Eines Tenors ist es nicht würdig, sie zu benutzen.«

Zu diesem Zeitpunkt hat dann aber die Begegnung stattgefunden, die alles verändert hat. Alfred Deller kam nach Gent. Wir traten beide in Purcells The Fairy Queen auf, er als Solist, ich im Chor. Zum ersten Mal in meinem Leben hörte ich einen Countertenor. Ich erkannte in dieser Stimme das Register, das auch in meiner Stimme deutlich präsent und entwicklungsfähig war, das ich aber kaum einsetzen durfte oder konnte. Ich habe dann angefangen, mich mit dem Repertoire zu beschäftigen, das Deller sang, das heißt vor allem englische Musik, elisabethanische Lautenlieder, Purcell. Zweimal habe ich in Südfrankreich, in Sénanque, an seinen Sommerkursen teilgenommen. Sehr beeindruckt hat mich eine Aufnahme von Händels Sosarme, in der Deller die Titelrolle sang.

Diese Aufnahme stammt aus dem Jahr 1954. Sie ist inzwischen so etwas wie ein Klassiker und auch auf CD veröffentlich worden.

Sie ist wohl die erste Aufnahme einer Händel-Oper mit einem Countertenor in der Titelrolle. Die herrlichen Arien und das Duett am Ende des zweiten Aktes von Sosarme …

»Per le porte del tormento«, mit einem unverkennbar britischen Akzent …

… haben mich dazu gebracht nachzuforschen, welches Repertoire für Countertenor neben dem englischen noch existiert. In der Genter Konservatoriumsbibliothek bin ich die Chrysander-Ausgabe von Händels Opern systematisch durchgegangen, ohne an diesen Opern insgesamt interessiert gewesen zu sein, wie die jungen Countertenöre heute. Ich habe mir lediglich »meine« Arien herausgesucht.

Ebenso wichtig wurde mir dann noch eine andere Ausweitung des Repertoires, deren Möglichkeiten ich bis dahin nicht ahnte: Bach. Nach meiner Begegnung mit Alfred Deller war es dann noch einmal die Matthäus-Passion, die ich so oft mitgesungen hatte, die mir jetzt eine völlig neue Richtung wies. Während meiner Militärzeit kam 1971 – ich war 24 Jahre alt – die Aufnahme der Matthäus-Passion unter Leitung von Nikolaus Harnoncourt heraus, die erste Einspielung überhaupt in historischer Aufführungspraxis und mit Paul Esswood und James Bowman, die dort die beiden Altpartien sangen. In Bachs Musik den Alt zu singen, konnte ich mit meiner hohen Tenorstimme noch nicht nachempfinden, weil die Altarien der Matthäus-Passion zu hoch für mich lagen. Aber ich wollte können, was Paul Esswood und James Bowman konnten, und so habe ich mich eine Zeit lang zwischen die Stühle gesetzt. Der Evangelist war weiterhin mein Ziel. Ich habe zunächst Solokantaten gesungen, die irgendwo zwischen hohem Tenor und tiefem Altus liegen, zum Beispiel Ich armer Mensch, ich Sündenknecht für Tenor und Widerstehe doch der Sünde für Altus. Der Stimmumfang dieser beiden Kantaten ist eigentlich etwa der gleiche, aber in zwei verschiedenen Schlüsseln notiert. Später habe ich dann eingesehen, dass die beiden Kantaten in ihrer Stimmlage doch weiter auseinanderliegen als ich erst gedacht hatte. Das hat mit den unterschiedlich hohen Stimmtönen in Leipzig und Köthen zu tun. In meiner neuen Stimmlage habe ich dann mit Lucie Frateur, einer Sopranistin, in Den Haag weiterstudiert. Technisch war ihr Unterricht für mich brauchbar, weil der Mechanismus der Countertenorstimme der Technik einer Frauenstimme näher ist als der eines Tenors. Allerdings habe ich auch sehr viel selber ausprobiert; die meisten Countertenöre sind Autodidakten. Ich habe sozusagen noch eine Etage auf das Haus oben drauf gebaut. Schließlich konnte ich mich sogar an die Arie »Erbarme dich« aus der Matthäus-Passion wagen. Es gibt zwei Aufnahmen der Matthäus-Passion unter der Leitung von Herreweghe (1984) und Leonhardt (1990), in denen ich diese für Countertenor heikle Arie singe – und nicht schlecht!

Heute bin ich mir bewusst, dass ich doch irgendwie für diesen Überbau bestraft worden bin. Ich konnte jetzt auch in den höheren Lagen singen, aber die Mühelosigkeit in der Tiefe, das problemlose Umschalten von Tenor in eine tiefere Altus-Lage wurde weniger leicht. Es wäre eine Möglichkeit gewesen, bei der hohen Tenorlage zu bleiben und zum Beispiel französische Haute-Contre-Partien zu singen, aber die höhere Musik hat mich letztendlich mehr gelockt. Dass die tiefe Lage vielleicht doch meiner natürlichen Stimme entsprach, merke ich jetzt, da ich meine Stimme nicht mehr trainiere: Am natürlichsten kommt heute diese tiefe Lage zurück und nicht die hohe.

Ich würde gerne noch einmal auf die englischen Countertenöre zurückkommen, weil du neben Alfred Deller auch James Bowman und Paul Esswood als Modelle erwähnt hast. Die Stimmqualität dieser drei Sänger ist ja sehr unterschiedlich. Ist dir das damals schon irgendwie bewusst gewesen? Was war es, was du an Deller so geschätzt hast? Die Technik? Die Stimme? Die Interpretation?

Es war nicht nur die Stimme – es war seine intuitive Interpretationskunst, wie er zum Beispiel die erste Phrase von »Per le porte del tormento« wie ein Bildhauer »modelliert« hat. Diese erste Phrase – die möchte ich an dem letzten Tag meines Lebens noch einmal hören. Was ich genauso sehr geliebt habe, ist eine sehr alte Aufnahme von zwei Bach-Kantaten für Alt in sehr unterschiedlichen Lagen: Widerstehe doch der Sünde und Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust. Beide Lagen bewältigte er gleich meisterhaft – sowohl die irdisch tiefe in der einen als auch die himmlisch hohe in der anderen Kantate. Als zutiefst expressive »Zugabe« folgt auf der Schallplatte dann noch das Agnus Dei aus der h-Moll-Messe.

Die Aufnahme entstand 1954, wie Sosarme, und es ist die erste Einspielung der Kantaten und des Agnus Dei mit Originalinstrumenten.

Es ist eine im vollsten Sinne des Wortes »historische« Aufnahme mit einem Ensemble von Pionieren: neben Alfred Deller Nikolaus und Alice Harnoncourt, Gustav und Marie Leonhardt und Eduard Melkus. Nicht alles ist da sauber gespielt und gesungen, und Dellers Deutsch ist reichlich unidiomatisch, aber er hat den Text sehr gut verstanden und mit den Farben seiner Stimme umgesetzt. Er hatte auch Manierismen, die die Kritiker damals »Dellerismen« genannt haben, ein feines Pianissimo in der hohen Lage und eine deutlich vollere Stimme in den mittleren Lagen etc. Das Entscheidende war aber, was er mit seinem unverwechselbaren Stil gemacht hat. Ich finde, es gibt wenige Countertenöre heute, die so ausdrucksvoll singen wie er, der Bahnbrecher. Bowman und Esswood waren viel weniger expressiv, und beide waren sehr unterschiedlich. Im Timbre war Bowman deutlich maskuliner, während Esswood femininer klang. Dabei habe ich Esswoods Technik sehr bewundert. Mit Bowman habe ich eine meiner ersten Aufnahmen gemacht. Leonhardt holte uns beide nach Amsterdam für John Blows Ode on the Death of Mr. Henry Purcell.

Wir sprechen jetzt gerade über die späten Sechziger- und die frühen Siebzigerjahre. Du hast in dieser Zeit ja nicht nur Gesang studiert, sondern auch, wie es deine Mutter verlangt hatte, Altphilologie an der Genter Universität. Wie ließen sich diese beiden Leben denn in Einklang bringen?

Schon während meines Philologiestudiums habe ich die Kuijkens kennen gelernt, Gustav Leonhardt, Ton Koopman und Jos van Immerseel. Ich wollte weitermachen mit der Alten Musik. Es herrschte eine richtige Aufbruchstimmung damals. Bei den Bach-Konzerten, den Kantaten und Passionen, die Koopman und Herreweghe zusammen dirigierten – Herreweghe war für die Chöre zuständig, Koopman für die Arien –, wurde ich so etwas wie der Countertenor vom Dienst. Mit den Kuijkens, deren Ensemble damals noch »Alarius-Ensemble« hieß, habe ich viel französische Musik gesungen, vor allem die wunderbaren Kantaten von Clérambault und Boismortier für Haute-Contre, in höherer Tenorlage also.

Barthold Kuijken führte mich in die Musikwissenschaft ein. Wir sind zusammen nach Paris gefahren, wo er in der Bibliothèque nationale arbeiten wollte. Ich weiß nicht, was mich tiefer beeindruckt hat – die ehrwürdige Musiksammlung oder das billige, schmutzige Hotel, in dem wir wohnten. Ein paar Tage lang habe ich mir in der Bibliothek meist französische Musik angeschaut und sie fotokopieren lassen. Das waren die Anfänge. Drei Jahre lang war ich Griechisch- und Lateinlehrer und gab daneben immer mehr Liederabende mit einem belgischen Lautenisten zusammen. Für eine zehntägige Tournee nach Spanien mitten im Schuljahr bekam ich sogar unbezahlten Urlaub. Aber dann kam das Angebot von Leonhardt, unter seiner Leitung Jean-Baptiste Lullys Le Bourgeois gentilhomme mit dem gerade gegründeten Orchester La Petite Bande aufzunehmen. Das war im September 1972. September aber war der Beginn des Schuljahres, und die Schulleitung hat mir deshalb den Urlaub verweigert. Da habe ich geantwortet: »Dann komme ich morgen nicht mehr!«

Ein spontaner Entschluss?

Ja, sehr spontan. Ein Sprung ins kalte Wasser.

»Ich war ein richtiger musikalischer Vielfraß«

Der Sänger

Es war keine leichte Zeit nach dieser Entscheidung, die Schule zu verlassen. Ich habe anfangs viel in Holland gesungen, oft in der Waalse Kerk in Amsterdam mit Leonhardt und Koopman. Das waren Konzerte mit sehr viel Atmosphäre, von denen aber ein junger Sänger, inzwischen verheiratet und Vater geworden, nur mit Mühe leben konnte.

Und noch ein weiteres Mal hat die Matthäus-Passion meinen Weg geleitet. In Groningen fand die erste holländische Aufführung der Matthäus-Passion mit historischen Instrumenten und einem Countertenor für die Altpartie statt.

Die Niederländer haben ja ein ganz besonderes Verhältnis zur Matthäus-Passion. Es gibt dort feste Aufführungstraditionen dieses Werkes, mit festen Terminen und festen Örtlichkeiten, etwa im Concertgebouw in Amsterdam oder in der kleinen Stadt Naarden, wo dieses Werk seit 1922 jedes Jahr aufgeführt wird und Scharen von Zuhörern aus ganz Holland anzieht, mit langen Pausen zwischen den Teilen, sodass man essen gehen und mit der Matthäus-Passion den ganzen Tag verbringen kann. In den Niederlanden gibt es bis heute einen regelrechten Kult um die Matthäus-Passion. Was war an dieser Groninger Aufführung so besonders?

Es war ein Wendepunkt für die niederländische Aufführungstradition – ein Bruch mit den romantisierenden Aufführungen im Geiste Mengelbergs, der bis dahin sehr lebendig war. Das Publikum hatte offensichtlich Probleme damit, in den vertrauten Alt-Arien einen männlichen Altisten zu hören; die Zuhörer waren an die Stimmen von Aafje Heynis und anderen Altistinnen gewöhnt, und deshalb wurde im Vorfeld schon viel über den Countertenor gesprochen. Wenn ich zu singen begann, gingen die Köpfe hoch, was mich etwas aus der Fassung brachte, denn die Leute hörten ja gar nicht auf die Musik, sondern nur auf die Stimme. Das hat sich ja heute geändert. Alfred Deller hat schreckliche Geschichten von gewissen Damen im Publikum erzählt, die, wenn er anfing zu singen, zu lachen begannen. Aber wie Gustav Leonhardt und Ton Koopman dort in Groningen nebeneinander Continuo gespielt haben, werde ich nie vergessen.

Gustav Leonhardt war nicht nur der Auslöser für deine Entscheidung, das Singen zum alleinigen Beruf zu machen, sondern auch musikalisch eine wichtige Person in deiner künstlerischen Biografie. Es scheint, als sei er derjenige gewesen, der dich zur Alten Musik auch jenseits von Bach gebracht hat. Was hast du von ihm gelernt?

Leonhardt hat mich vieles gelehrt. Er hat immer sehr kritisch auf meine Stimme gehört und war oft unbarmherzig mit mir, wenn ich fand, dass ich gut gesungen hatte. Hierauf kam dann beispielsweise folgender nüchterner Kommentar: »Ja, aber ich habe zu wenig Text verstanden.« Für unsere gemeinsamen Recitals – halb Cembalo-, halb Vokalmusik – probten wir sehr wenig. Er wollte nur, dass ich ihm die Noten schickte, weil er sie beziffern wollte. Am Tag des Konzerts wurden die Stücke dann einmal »durchgelesen«; in den Konzerten selber fühlte ich mich bei Leonhardt in den allerbesten Händen. Bei Bach, der h-Moll-Messe, der Matthäus-Passion, war er wie transfiguriert. Er war ein Bach-Fanatiker. »Händel«, so hat er einmal zu mir gesagt, »ist ein drittrangiger Komponist.« Er hat immer ein bisschen übertrieben – und ich auch: Wir waren Dialektiker. Sein Tod hat für mich eine große Lücke gerissen.

Hast du damals auch schon Opern gesungen? Hast du viel auf der Bühne gestanden?

Ich glaube, ich war als Sänger nicht für die Bühne geschaffen. Wenn ich sehe, was die Sänger heute in der Oper alles tun müssen und können, dann bewundere ich sie sehr. Ich fand schon Make-up unangenehm; außerdem hatte ich bereits damals schlechte Augen und konnte keine Kontaktlinsen tragen. Meine erste Bühnenrolle, noch vor der Speranza in Monteverdis Orfeo, war der Clerio in Francesco Cavallis Erismena in Amsterdam und Brüssel 1974, mit vier Countertenören. Alan Curtis dirigierte, und Filippo Sanjust war für die Inszenierung zuständig. Ich sah fast nichts, war fast blind auf der Bühne. Aber wenigstens war es eine halb komische Rolle. Das fand ich leichter als die ausschließlich tragischen Rollen.

Wenn nicht über die Bühnenerfahrung – wie bist du dann zur Oper gekommen?

Als Kind habe ich Oper gehasst. Mein Vater interessierte sich überhaupt nicht dafür. Meine Mutter aber hatte ein Opernabonnement in Gent. Zweimal hat sie mich mitgeschleppt, beim dritten Mal habe ich revoltiert: »Oper liebe ich nicht!« Die erste war Cavalleria rusticana, und ich fand es entsetzlich; die zweite Don Carlos, schon besser, aber immer noch zum Abgewöhnen. Es war schon die Zeit, in der ich Aufnahmen mit Fischer-Dieskau hörte und manchmal auch in Liederabende gegangen bin. Aber diese pompösen Opernsänger und diese statischen Inszenierungen damals – das fand ich schrecklich. Es war dann erst einmal aus mit meiner Liebe zur Oper.

Und wann ist die zurückgekommen?

Durch Schallplattenaufnahmen von Mozart-Opern, den alten Böhm- und Karajan-Aufnahmen aus den 1950er-Jahren. Die haben mich mit der Oper versöhnt. Aber ich mochte nicht in die Oper gehen und zuschauen. Ich habe sie nur gehört und dabei das Libretto gelesen.

Trotzdem ist dein Theaterinstinkt ja schon in deiner Kindheit geweckt worden – dein Vater hat dir sehr früh ein Marionettentheater geschenkt.