Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: XOXO-Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Was tun, wenn man ins Altenheim abgeschoben wurde, während die liebe Verwandtschaft auf Vorschuss schon mal das Erbe durchbringt und dieselbe Bagage zwei Mal im Jahr heuchlerisch grinsend zum Anstandsbesuch erscheint? Vier ungleiche Senioren und eine rüstige alte Dame beschließen beim abendlichen Baldrian-Tee, sich die geringschätzige Behandlung durch Personal und Angehörige nicht länger gefallen zu lassen. Wenn da nur nicht diverse Gebrechen gewesen wären ... Der Sensenmann ist in Altenheimen kein seltener Gast – aber in dieser fränkischen Kleinstadt wohnt er sogar dort!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 375

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

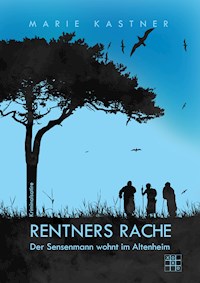

Rentners Rache

Eine Krimisatire von

Marie Kastner

XOXO Verlag

Impressum

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über

http://www.d-nb.de abrufbar.

Print-ISBN: 978-3-96752-023-1

E-Book-ISBN: 978-3-96752-523-6

Copyright (2020) XOXO Verlag

Umschlagüberarbeitung und Buchsatz: XOXO Verlag

Umschlagdesign: Alexander Etz, Lemon Art Design Torrevieja, www.lemonartdesign.com

Coverbild: Lizenz von 123rf.com, www.123rf.com

„Three old people walk on nature together“ von Kudryashka

Hergestellt in Bremen, Germany (EU)

XOXO Verlag

ein IMPRINT der EISERMANN MEDIA GMBH

Gröpelinger Heerstr. 149

28237 Bremen

Diese Krimisatire erzählt eine völlig frei erfundene Geschichte, deren Grundlage gleichwohl recht nahe an der Realität liegt. Die heutige Gesellschaft geht mit alten Menschen oder deren Lebensleistung oft nicht gerade respektvoll um. In diesem Buch erhalten die greisen Protagonisten wenigstens Aufmerksamkeit – auch wenn diverse Gebrechen sie viel zu oft von geplanten Schandtaten abhalten …

»Das Beklagenswerteste am Alter scheint mir, dass man spürt, wie sehr man in diesem Lebensabschnitt den jungen Leuten verhasst ist.«

Marcus Tullius Cicero, römischer Redner und Staatsmann

PROLOG

Erst gestern habe ich mich wieder beim Nachrechnen ertappt. Wie lange muss ich noch arbeiten, wann werde ich endlich meine wohlverdiente Rente bekommen?

Das Ergebnis dünkte mir zunächst erschreckend. Noch ganze 14 Jahre morgens aufstehen und malochen, bis der Arzt kommt … sofern sich die Gesetzeslage bis dahin nicht ohnehin zum Ungünstigeren hin verändert hat, heißt das! Momentan sind Diskussionen im Gange, ob die Leute nicht bis siebzig arbeiten könnten, weil schließlich die Lebenserwartung dank der modernen Medizin steigt.

Unvermittelt bauten sich vage Bilder meiner Großeltern vor meinem geistigen Auge auf, jedenfalls soweit ich diese noch abrufen kann, denn alle vier sind schon lange unter der Erde. In meiner Erinnerung sind sie stets alt und runzlig, schienen das auch immer gewesen zu sein.

Früher, als kleines Kind, bin ich des Öfteren ungläubig vor vergilbten Hochzeitsfotos in Schwarzweiß gestanden, die Oma und Opa als junge Leute zeigten. Mein Opa mütterlicherseits, hellblond und gut rasiert in schnittiger Uniform, Oma im romantischen Rüschen-Sommerkleid … irgendwie wollte mir die Vorstellung nicht so recht gelingen, dass die Großeltern vor für mich schier unvorstellbar lang zurückliegenden Zeiten ohne Stützstrümpfe, Tabletten und Krückstock auskommen konnten. Dass sie einstmals Unsinn angestellt, sich verliebt haben und voller Lebensfreude auf Berge gestiegen sind.

Nun ja … wenn ich eines Tages in Rente gehen darf, werde ich siebenundsechzig Jahre alt sein – oder womöglich noch älter. Es stellt sich die berechtigte Frage: Will ich das wirklich?

Die Wahrscheinlichkeit für Gebrechen steigt kontinuierlich an, die Attraktivität nimmt jährlich ab und man ist in vielen Bereichen nicht mehr auf dem neuesten Stand. Die Anzahl der Falten wächst, der Nutzen für die Konsumgesellschaft – und mit ihm der Respekt jüngerer Generationen – nimmt derweil kontinuierlich ab. Ist das denn erstrebenswert?

Ein schwarzhumoriger älterer Herr, den ich im Flugzeug kennenlernte, drückte es neulich so aus: »Alt zu sein, ist echt Scheiße!« Da mag er wohl Recht haben …

Und doch, ich klammere mich an die vage Hoffnung, dass man theoretisch auch im Alter ein erfülltes Leben haben kann. Hier und da trifft man schließlich auf Menschen, die nur äußerlich gealtert sind, innerlich aber voller unbändiger Lebensenergie und Weisheit stecken. An ihnen möchte ich mich orientieren, sie mir zum Vorbild nehmen.

Ob mir das dereinst wirklich gelingen wird? Oder muss ich eines Tages von meinen Angehörigen sogar in ein Altenheim eingewiesen werden?

Ich habe natürlich keine Ahnung! Aber einige dieser umtriebigen Exemplare, denen ein solches Schicksal widerfahren ist, werde ich nun kurzerhand zu greisen Helden meiner Krimisatire machen.

Marie Kastner, im August 2015

Zum Gedenken an meine Großeltern

Johann und Marie Kastner

und

Emil und Frieda Roß

LEBENSFRIED

Eine wohlbeleibte Hummel steuerte summend die bläulichen Blüten eines prachtvollen Hortensienbusches an, der das Eingangsportal zu einem ehemaligen Gutshof zierte. Gleich daneben stand eine hölzerne Sitzbank, auf welcher sich zwei betagte Herren niedergelassen hatten. Einer von beiden blickte freundlich drein, schien sich am schönen Wetter und der saftig grünen Natur zu erfreuen; der andere wirkte, als habe man ihm die Suppe versalzen.

»Blöde Scheißviecher! Verpiss dich, steche gefälligst jemand Anderen!«, fluchte dieser und versuchte, mit ungelenken Bewegungen, die Hummel zu verscheuchen.

»Robert, lass sie bitte in Frieden! Das ist eine harmlose Hummel, keine Wespe. Sieh doch genauer hin, bevor du wie wild um dich schlägst. Es sind nützliche Insekten, die Menschen üblicherweise nichts antun wollen«, versuchte ihn Klaus-Werner Dihler zu beschwichtigen.

»Mir doch egal! Das Vieh hat einen Stachel, oder etwa nicht? Meinetwegen lutscht es an den Blüten, aber hier vor meiner Nase braucht es nicht derart frech herumzufliegen!«, gab Robert schnoddrig zurück.

»Ein ›Vieh‹ könnte im Übrigen überhaupt nicht fliegen, denn so bezeichnet man in der deutschen Sprache Nutztiere!«, ertönte die nasale Stimme eines dritten Herrn, der soeben unbemerkt aus dem Haus gekommen war. »Es handelt sich vielmehr um ein geflügeltes Insekt der Gattung Bombus. Hätten die Herren vielleicht noch ein Plätzchen für mich frei?«

»Oh Gott, unser Oberlehrer ist wieder da! Hast du nichts Besseres zu tun, läuft keine Doku-Sendung in der Glotze? Und musst du dich immer so anschleichen?«, stänkerte der achtundsiebzigjährige Robert Tremel und schüttelte den massigen Kopf, der direkt auf seinen Schultern aufzusitzen schien.

»Aber, aber, nun beruhigt euch wieder! Oder wollt ihr euch gegenseitig diesen schönen Tag verderben?«, fragte Klaus-Werner und rutschte bereitwillig ein Stück zur Seite. Mit steifen Bewegungen und schnurgeradem Rücken setzte sich Thorwald von Kantenstein, einen tiefen Seufzer von sich gebend. Er strich seine Hosenbeine glatt und faltete die Hände symmetrisch im Schoß. Dann seufzte er wieder, wobei er die Luft scharf durch die Nase einsog und stoßweiße aus dem schmallippigen Mund entweichen ließ.

Nun starrten alle Drei stumm geradeaus in Richtung der verkehrsberuhigten Straße. Jeder der ungleichen Männer hing seinen eigenen, mehr oder weniger erfreulichen Gedanken nach. Der Hausmeister polierte soeben gemächlich das Metallschild auf Hochglanz, welches das altehrwürdige Haus als Altenresidenz Lebensfried, Ortsteil Schlossroth, Am Kleehain 15, kennzeichnete.

»Eigentlich wohnen wir recht schön hier draußen!«, sinnierte Klaus-Werner nach zehn Minuten Gesprächspause.

»Es existieren wahrlich schlechtere Heime, zum Beispiel die in der Stadt. Dort gibt es keine Parkflächen drum herum, man ist also dem ständigen Verkehrslärm und Abgasgestank ausgesetzt. Wir leben wie die Fürsten in einem ehemaligen Gutshof, ist euch das bewusst?«

»Pah, Gutshof … du weißt doch genau, dass dies hier bis vor zehn Jahren ein gut besuchter Puff war! Hätten ihn die Behörden nicht geschlossen, weil man nebenan die Privatschule unterbrachte, wäre noch heute fröhliches Raus und Rein angesagt!«, grinste Robert süffisant und vollführte genüsslich entsprechende Handbewegungen.

»Das glaube ich nicht«, ließ sich Thorwald vernehmen.

»Es hätte in diesem Fall todsicher Bürgerinitiativen gegen das Bordell gegeben, schließlich ist in direkter Nachbarschaft auch ein nagelneues Wohngebiet entstanden. Man hätte garantiert nicht gewollt, dass die Kinder dieser Leute solch ein Sodom und Gomorrha jeden Tag mitansehen müssen.«

»Na klar!«, konterte Robert bissig. »Und stattdessen geht der saubere Familienvater nun drüben ins Lottogeschäft und holt sich seine Schmutzheftchen, die er sich dann im trauten Heim auf dem Klo intensiv anguckt und sich einen von der Palme wedelt, während die ahnungslose Ehefrau glaubt, er seile bloß einen Neger ab.«

»Es ist doch nicht jeder Mann so drauf wie du! Außerdem gibt es beim Lotto-Bräuer meines Wissens überhaupt keine Schmutzheftchen«, bemerkte der zweiundachtzigjährige Klaus-Werner kopfschüttelnd. Thorwald sah nur missbilligend drein, als hätte er in eine extra saure Zitrone gebissen.

»Ach nein? Und woher willst ausgerechnet du das wissen? Du schleichst doch immer bloß in die Apotheke, um deine Geronten-Bravo zu holen.«

»Das Heft heißt übrigens Apotheken-Umschau! Du musst doch nicht alles ins Lächerliche ziehen. Ich versuche eben mithilfe der darin enthaltenen ärztlichen Tipps, fit und gesund zu bleiben. Außerdem ist dieser lahme Gag so alt wie Methusalem, und du hast ihn sowieso von diesem … diesem

… wie heißt er noch gleich?«

»Oliver, irgendwas mit … ofen, glaube ich. Der respektlose Scherzbold mit der Sendung Mattscheibe, wo er dauernd das Fernsehen veräppelt!«, meinte Thorwald. »Aber wollen wir diese unerfreuliche Diskussion nicht allmählich beenden, meine Herren? Sie führt doch sowieso zu nichts Sinnvollem.

Genießen wir lieber die Ruhe, denn morgen ist Montag, da wird es damit vorbei sein. Dann lärmen die Schulkinder wieder dort drüben. Schade, dass uns nur eine lückenhafte Hecke von diesen unerzogenen Rangen trennt. Ich hätte mir eher eine Schallschutzmauer gewünscht.«

»Morgen ist hier im Heim ohnehin großer Bahnhof angesagt. Ich habe gehört, dass ein neuer Insasse ankommen soll. Was glaubst du wohl, weshalb der Typ das Schild so aufopferungsvoll wienert? Man will bestimmt bestmöglichen Eindruck bei den Angehörigen schinden, damit das Gewissen nicht gar so schlecht ist, wenn man den lieben Opi ins Heim abschiebt« frotzelte Robert.

»Ein Neuer zieht ein? Hoffentlich keiner von den Zombies mit Pflegestufe 3, die nur noch dahin vegetieren und sabbern!«, kommentierte Klaus-Werner nachdenklich.

»Ach, was wäre ich froh, wenn ein belesener Mensch den Weg hierher zu mir finden würde!«, schwärmte Thorwald von Kantenstein. »Man könnte sich über Literatur, Politik und Wissenschaft austauschen. Es wäre eine echte Bereicherung, übrigens auch für euch Kulturbanausen! Meine Herren, ich empfehle mich … «

Mit diesen wohl gewählten Worten stand der feingliedrige Schöngeist auf, strich sich das schüttere Silberhaar aus der Stirn, verneigte sich höflich zum Abschied und schlenderte, ein Liedchen trällernd, zurück zum Haupteingang.

»Was für eine besserwisserische Nervensäge! Man merkt genau, dass er früher mal Beamter gewesen ist. Kann der seine vergeistigten Hirnhämorrhoiden nicht besser woanders abladen?«, schimpfte Robert.

»Ach, der Thorwald ist doch eigentlich ganz nett«, meinte Klaus-Werner versöhnlich. »Ein jeder von uns ist eben das Produkt seiner Gene, der Erziehung und der individuellen Lebenserfahrung. Du gibst dich beispielsweise meistens ordinär, respektlos und schlecht gelaunt, und trotzdem mag ich dich gut leiden!«

»Jetzt fang mir du bloß auch noch an mit irgendeinem Psycho-Scheiß!« Robert Tremel erhob sich abrupt, steckte beide Hände tief in die ausgebeulten Hosentaschen und stapfte in Richtung seines Zimmers davon.

»Auch recht«, murmelte Klaus-Werner Dihler in seinen Bart und konnte sich eines amüsierten Lächelns nicht erwehren. »Dann kann ich jetzt endlich die Stille dieses herrlichen Nachmittags genießen!«

*

Für 17.30 Uhr war die allwöchentliche Teambesprechung im Büro der Heimleiterin angesagt. Zwei siebzehnjährige Praktikanten und ein Altenpflege-Azubi schleppten silbergraue Stapelstühle herbei, um sie im Halbkreis vor dem Schreibtisch der Chefin aufzustellen.

Nach und nach trafen die Mitarbeiter des Lebensfried ein, nahmen schwatzend Platz. Man mutmaßte hinter vorgehaltener Hand, wer aus ihrer Runde heute wohl den traditionellen Anschiss erhalten werde und amüsierte sich insgeheim über die kitschigen Hundefotos, die Marina Meierhofer überall in ihrem großzügig geschnittenen Büro aufgehängt hatte. Jene 2006 aus dem Allgäu zugereiste Frau war offenbar schwer in ihren hässlichen Köter verknallt. In ihrer spärlichen Freizeit engagierte sich die unverheiratete Sechsunddreißigjährige mit Feuereifer im Tierschutz.

Ordentlich aufgereiht, wie Zugvögel auf einer Hochspannungsleitung, wartete das Personal geduldig auf die Dinge, die da noch kommen sollten. In der Mitte saß wie immer die dreiundfünfzigjährige Leiterin des Pflegedienstes, Anneliese Bauer, die wegen ihrer Körperfülle eigentlich zwei Stühle benötigt hätte.

Sie war von zwei blutjungen Chinesinnen flankiert, die direkt aus dem Reich der Mitte nach Deutschland gekommen waren, weil sie gehört hatten, dass hier Pflegenotstand herrsche. Die Deutsche Sprache beherrschten Wang Yin Sun und Zhao Chen Lu leidlich, doch machten den beiden Asiatinnen oft die kulturellen Unterschiede zu schaffen.

Was im asiatischen Kulturraum als verpönt galt, war hier salonfähig – und umgekehrt.

Ähnliches galt für Bibiana Stoikova, die vor acht Jahren einen Deutschen kennengelernt hatte, der in ihrer Heimat Bulgarien seinen Urlaub verbrachte. Er hatte die hübsche Achtundzwanzigjährige nach nur drei Monaten geheiratet und mit in seine Heimat genommen. Dieser Ehe war zwar lediglich eine kurze Lebensdauer von knapp zwei Jahren beschieden gewesen, aber Bibiana blieb nach der Scheidung weiterhin in Deutschland. Zu Hause in Varna hätte sie sowieso keinen Job gefunden.

Die zwei männlichen Praktikanten, der Auszubildende Patrick Ziegler, die Halbtags-Büroangestellten Jutta Kämmerer und Dagmar Müller-Pfadenhauer, sowie Hausmeister Schorsch und drei Reinigungskräfte komplettieren das Team. Haus Lebensfried war mit sechs Doppelund zwölf Einzelzimmern vergleichsweise überschaubar.

Selbstverständlich forderte Chefin Meierhofer auch heute wieder ihre akademischen fünf Minuten ein, bevor sie, wie immer in ökologisch einwandfreie Kleidung gehüllt, zur Tür herein rauschte.

»Oh, bin ich zu spät? Tut mir leid, ich wurde aufgehalten!« Jedes Mal dieselbe Ausrede.

Sie nahm hinter ihrem modernen Kommandostand aus hellem Ahornholz Platz, schenkte sich dampfenden grünen Tee in eine transparente Tasse, nahm einen kleinen Schluck. Anschließend fingerte sie ein Blatt aus graubraunem Recyclingpapier aus der obersten Schublade.

Jeder der Anwesenden wusste, dass sie auf dieser allseits gefürchteten Liste allwöchentlich die eingegangenen Beschwerden von Bewohnern oder deren Angehörigen, Fehlleistungen in der Organisation sowie sonstige Unregelmäßigkeiten notierte. Es roch verdächtig nach Standpauke. Anneliese Bauer zog unwillkürlich den Kopf ein.

Die Meierhofer überflog ihre Aufzeichnungen mit gerunzelter Stirn, räusperte sich, seufzte. Das unheilschwangere Blatt glitt unverrichteter Dinge in die Schublade zurück.

»Für heute möchte ich ausnahmsweise mal die Tagesordnungspunkte Beschwerden und Briefing ausfallen lassen, denn erstens muss ich früher weg und zweitens will ich Sie … sagen wir, vorwarnen.«

Anneliese atmete vor Erleichterung tief durch, während Praktikant André seinem Kollegen und Schulkameraden Sascha grinsend zuraunte: »Aha, da muss wahrscheinlich irgendwo dringend eine Katze vom Baum gerettet werden. Dafür lässt die alles stehen und liegen!«

»Logisch, Alter!«, grinste dieser. »Die Öko-Vogelscheuche hat keinen Macker abgekriegt, da werden Weiber immer komisch und stürzen sich zum Schmusen auf Haustiere.«

»Ruhe bitte! Was gibt es da zu quatschen?« Dieser Frau entging wahrlich nichts.

»Also … es geht um einen Neuzugang, der uns buchstäblich aufs Auge gedrückt wurde. Ich habe nach Kräften versucht, die Aufnahme abzulehnen, doch leider war in den anderen Heimen kein Platz mehr frei. Wir hatten einfach das Pech, dass Frau Stielitzke aus Zimmer 11 eine Woche zu früh verstorben ist.

Sie werden die bloße Anwesenheit dieses Mannes, der übrigens bereits morgen einziehen soll, vielleicht als Zumutung empfinden und künftig stets erhöhte Wachsamkeit walten lassen müssen, doch das kann ich Ihnen leider nicht ersparen.«

Diese Einleitung und die folgenden Erläuterungen bildeten den Auftakt zu einer emotional aufgeheizten Diskussion, die die Heimleiterin dann doch an einem frühen Feierabend hinderte.

GAMMELFLEISCHREVUE

»Hier ist besetzt! Musst schon früher aufstehen, wenn du einen der besten Plätze ergattern willst!«, grinste Robert, als sich ein Herr mit Rollator im Zeitlupentempo der Holzbank neben dem Eingang näherte.

»Aber ich möchte mich doch bloß kurz an der frischen Luft ausruhen!«, lamentierte der klapprige Alte und wich keinen Zentimeter von seinem angesteuerten Kurs ab.

»Hast wohl noch gar nicht mitgekriegt, dass dein schnittiger Ofen vorne ein Sitzbrett eingebaut hat? Bremse rein, Hintern drauf – und schon sitzt du komfortabel. Park‘ das sperrige Ding meinetwegen direkt neben unserer Bank, dann hast du trotzdem einen guten Blick auf die Gammelfleischrevue.«

»Auf die … was?«

»Ach, so nennen wir es, wenn neue Insassen angeliefert werden. Man könnte es auch den ›Zug des Verdammten‹ nennen. Du kennst es doch aus eigener Erfahrung; irgendein Unglückseliger wird von seinen Angehörigen hierher abgeschoben. Während er realisiert, dass dies auf Gedeih und Verderb seine letzte Station vor dem Dahinsiechen, sein letztes Zuhause auf dieser Erde sein wird, ist jeder bemüht, die Vorzüge des Heims anzupreisen.

›Hach, schau mal Opa, der schöne Garten! Es gibt einen Frühstücksraum, da sieht es fast so gemütlich aus wie im Luxushotel. Jeden Sonntag zum Tee ein Konzert im Pavillon, und du kriegst sogar ein Einzelzimmer!‹

Während für den Einen die Welt untergeht, machen die Anderen nach einer kurzen Orientierungsrunde, dass sie schnellstmöglich wieder nach Hause kommen. Dahin, wo es nicht penetrant nach Arznei und Urin riecht.«

»Sind Sie aber negativ eingestellt! Ganz so schlimm war es bei mir nicht, ich bin halbwegs freiwillig hier eingezogen. Ich bin sehr schlecht zu Fuß, wäre in meiner Wohnung alleine nicht mehr zurechtgekommen. Man will den jungen Leuten ja auch nicht ständig zur Last fallen, sie haben schließlich ihre eigenen Sorgen«, protestierte Karl Abensdorfer, während er sich mit zitternden Knien vorsichtig auf das Sitzbrett des Rollators platzierte. Um ein Haar hätte er sich danebengesetzt.

»Hast du etwa schon wieder ein armes Opfer mit deinen pessimistischen Ansichten zum unerträglichen Leben in Altenheimen vollgequatscht?«, fragte Klaus-Werner missbilligend, als er sich neben Robert hinsetzte. Er gewahrte, dass Karl Abensdorfer, mangels Rückenlehne, alles andere als bequem saß. So bot er ihm höflich seinen eigenen Platz an, half ihm aufzustehen und sich auf der Bank niederzulassen. Dankbar nickte der Neunundachtzigjährige ihm zu. Klaus-Werner setzte sich an seiner Statt auf den Rollator.

»Man merkt halt gleich, dass du im früheren Leben eine Wollsocke warst!«, witzelte Robert sarkastisch.

Der Angesprochene enthielt sich eines Kommentars. In Roberts Augen war der ehrbare Beruf eines Sozialpädagogen etwas komplett Überflüssiges und ließ auf Lebensuntüchtigkeit und sozialromantisch verklärte Traumtänzerei schließen. Nur dass er den abfälligen Begriff ›Wollsocke‹ zum Amüsement seiner Zuhörer vor einigen Monaten mit erheblich harscheren Worten erklärt hatte. Als ehemaliger Handwerker besaß er wohl keinen Sinn für Kopfarbeit.

Thorwald von Kantenstein nahte mit seinem weibischen Trippelschritt, zupfte sich beim Gehen einen Fussel vom Jackett, den er anschließend ordentlich in einen neben der Eingangstür postierten Mülleimer entsorgte.

»Komme ich womöglich zu spät? Ist der künftige Bewohner von Zimmer 11 bereits eingetroffen?«, fragte er nervös in die Runde.

»Hast du dich für den neuen Häftling etwa extra in Schale geschmissen? Ich hätte ja noch Verständnis aufgebracht, wenn es sich um eine Frau handeln würde … aber so?«, feixte Robert Tremel anstelle einer Antwort und taxierte Thorwald von oben bis unten. Sogar eine weinrot gepunktete Fliege hatte sich der Pensionär zur Feier des Tages umgebunden.

Gerade als sich eine ältere, klapperdürre Dame dem ungleichen Trio hinzugesellte und sich wortlos eine Zigarette anzündete, fuhren zwei Autos auf den Parkplatz.

»Da, das muss er sein!«, freute sich Thorwald und straffte seinen schmalen Rücken so sehr, als hätte er einen Besenstiel im Hosenbund stecken. Er erinnerte in dieser steifen Haltung ein wenig an ein Erdmännchen, das sichernd aus seinem Bau lugt.

»Na na na, aber meine Herrschaften, was gibt es denn hier Interessantes zu sehen? Ist es nicht ziemlich unhöflich, diese Leute derart neugierig anzustarren?«, schimpfte eine dicke Pflegerin, die ein Klemmbrett in der Hand hielt und den Neuankömmling samt seiner Equipage ins Büro der Heimleitung begleiten sollte.

Die Drei auf der Bank reagierten nicht, machten einen auf schwerhörig. Sie blieben einfach sitzen, als habe man sie angeleimt. Allein Karl Abensdorfer sah in Richtung der Pflegerin, schien über ihre Schelte nachzudenken. Er blieb jedoch trotzdem sitzen, schon aufgrund seiner Gebrechlichkeit.

»Schönen guten Tag! Herzlich willkommen im Haus Lebensfried, lieber Herr Schneider. Wenn Sie mir bitte alle folgen möchten?«, flötete die dicke Anneliese und schüttelte unablässig Hände.

»Ist dir bestimmt auch klar, weshalb sie jedes Mal die Fette für die scheinheilige Begrüßungsrunde aussuchen«, raunte Robert der rauchenden Dame zu. »Mei Ling und Olga sind ja der deutschen Sprache kaum mächtig!«

»Wir haben aber doch gar keine Mei Ling im Haus … und meines Wissens auch keine Olga!«, wunderte sich Helena Steininger. Dann ging ihr ein Licht auf. »Ach so, du meinst die beiden Chinesinnen und die junge Pflegerin aus Bulgarien, die sie als billige Arbeitskräfte eingestellt haben, weil seit Beendigung der allgemeinen Wehrpflicht keine Zivis mehr zu haben sind!«, kicherte die Vierundsiebzigjährige hinter vorgehaltener Hand. Sie erntete einen bitterbösen Blick von Anneliese.

»Und, was denkt ihr? Sehr verzweifelt sah dieser Mann meines Erachtens nicht gerade drein. Eher aggressiv, oder täusche ich mich?«, ließ sich Klaus-Werner vernehmen, als sich die automatische Schiebetür hinter Herrn Schneider und seiner kleinen Familie geschlossen hatte.

»Seine Gesichtszüge wirkten wie versteinert!«, berichtigte Thorwald. »Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass er sein Schicksal akzeptiert und tapfer zu ertragen gedenkt. Ich sah Fatalismus aufblitzen. Was ihn wohl hierher gebracht hat? Er dürfte, nach seiner Optik und Beweglichkeit zu schließen, allerhöchstens siebzig Jahre alt sein.«

»Möglich!«, knurrte Robert, sah vor sich auf den Boden. Er wirkte nachdenklich, wenn nicht sogar abwesend.

»Sollen sie ihn erst einmal einquartieren und sich mit der üblichen Tränenshow von ihm verabschieden. Danach gehört er uns, und wir können ihn in aller Ruhe abklopfen. Schade, dass man hier drin mit so wenigen Leuten etwas anfangen kann … ich schätze, draußen in Freiheit hättet auch ihr nicht gerade zu meinen besten Kumpels gehört!«

»Darin, mein respektloser Freund und Leidensgenosse, stimmen wir ausnahmsweise mal vollinhaltlich überein!«, schnarrte Thorwald mit hochgezogenen Augenbrauen.

Das Grüppchen löste sich auf. Abensdorfer verschwand mit seiner Gehhilfe im Haus, während Robert sich taktisch vor dem Büro der Heimleitung herumdrückte. Spionieren war eines seiner fragwürdigen Hobbys.

Thorwald ging sich im Park die Beine vertreten, während es sich Klaus-Werner mit einem Bildband über die Sitten und Gebräuche der Ureinwohner Perus auf der Terrasse gemütlich machte.

Lediglich Helena Steininger blieb sitzen, zündete sich eine weitere Zigarette an, inhalierte genüsslich.

Die alte Dame lugte besorgt in die halbleere Packung und konnte bloß hoffen, dass die lebensnotwendigen Glimmstängel bis zur nächsten Taschengeldzahlung hinreichen würden.

DER DÜSTERE DICHTER

»Was schreibst du denn da Schönes auf?« Neugierig lugte eine alte Dame über Thorwalds knochige Schulter.

»Ich dichte, Helena. An manchen Tagen brauche ich einfach eine Auszeit aus der profanen Realität. Heute ist das Wetter geradezu perfekt, um mich in die Szenerie meiner Heldensaga hineinversetzen zu können.«

»Perfekt? Aber es hat vorhin geregnet und ist finster wie in einem Bärenarsch! Dort hinten am Horizont naht schon das nächste Unwetter. Dass du dich überhaupt hier draußen aufhalten magst?«

»Gerade deswegen! Heldensagen sind nun einmal düster, besonders wenn sie im Mittelalter angesiedelt sind. Ich sitze bequem im Trockenen, kann gleichwohl die feuchtklamme Kühle riechen, wie sie auch in alten Gemäuern vorkommt. Mein tragischer Held steht nämlich gerade vor den schmiedeeisernen Toren einer mächtigen Trutzburg. Über dem Torbogen ist ein Kragstein zu sehen, in welchen ein prophetischer Spruch eingemeißelt ist. Soll ich ihn dir mal vorlesen?«

Helena fröstelte ein wenig, sie schlang ihre dürren Arme schützend um den Oberkörper. Sie war es gewohnt, den Menschen zuzuhören, auch wenn sie oft Blödsinn von sich gaben. Als ehemalige Barfrau war das ihr tägliches Metier gewesen. Betrunkene, verzweifelte, überglückliche, verliebte, melancholische und wütende Gäste – sie hatte mit allen Kategorien umzugehen verstanden.

Kein Gast jenseits des Tresens ahnte wohl, welch wichtigen Dienst an der Menschheit so eine Barkeeperin tagtäglich auszuüben hatte. Man musste zugleich Seelenklempnerin, tröstende Mama und verführerische Femme fatale sein, nur so stimmte am Ende der Umsatz. Verhielt man sich hierbei ungeduldig oder zu zimperlich, konnte man gleich einpacken. Nebenbei galt es Bier zu zapfen, Drinks zu mixen, Zechen zu kassieren und abzuspülen. Wirklich kein leichter Job.

»Na, dann lass mal hören«, sagte Helena, die Geduldige.

»Aber zuerst musst du fest die Augen schließen und dir folgende Szene einprägen, sonst entfaltet der Spruch seine Wirkung nicht. Also, nun denn:

Es ist Anfang November. Der Himmel ist stark bewölkt. Nur ein gelbliches Leuchten in der Ferne, das durch das bleierne Einheitsgrau dringt, kündet davon, dass die Sonne soeben versinkt. Der Ritter ist todmüde, hat sich und sein Pferd den ganzen Tag durch eine gefährliche Sumpflandschaft quälen müssen. Die Burganlage erscheint ihm wie eine Verheißung, wie die Rettung vor dem sicher geglaubten Tod. Hier will er sein müdes Haupt hinlegen, sich von den Strapazen des langen Rittes erholen.

Er steigt hölzern vom Pferd, trottet mit schmerzenden Gliedern auf das Tor zu. Die Burg wirkt verlassen, schon kommen ihm erste Zweifel daran, ob er hier Einlass finden wird. Eiskalter Regen tropft von den letzten verbliebenen Blättern der umstehenden Bäume herab, seine Kleidung fühlt sich klamm an. Er ist hungrig und durstig.

Unter den kniehohen Stiefeln des Ritters klebt zähflüssiger Schlamm, während er sich das Tor näher besieht. Es gibt keine Klinke, auch keinen Türknopf. Dann fällt sein müder Blick auf einen Kragstein, der zuoberst über dem Portal eingelassen ist. Mühsam entziffert er:

Dunkel dräuen düstre Schatten Schlucken selbst das Morgenrot Du musst nur ein wenig warten Dämmert es – dann bist du tot!

»Ist das nicht eine Idee zu melodramatisch?« fragte Helena vorsichtig. Sie konnte mit Dichtung absolut nichts anfangen, wollte jedoch Thorwalds Gefühle nicht verletzen, da sie sein für einen Mann ungewöhnlich zartes Gemüt kannte. Sie selbst lebte seit drei Jahren im Lebensfried, der pensionierte Beamte war ein Jahr später gekommen. Seither unterhielten sich die Senioren ab und zu miteinander, wenn sich die Gelegenheit zufällig ergab.

»Aber nicht doch!«, lachte Dichter Thorwald. »Das Leben besteht eben nicht nur aus Licht und Liebe, und genau das möchte ich in meinen Texten zum Ausdruck bringen.

Hast du früher vielleicht einmal die Bayreuther Festspiele besucht? Oder kennst du wenigstens die genialen Werke Richard Wagners? Nun, seine Texte versprühen an den meisten Stellen auch nicht gerade überfließende Fröhlichkeit und Lebensmut. Doch genau davon leben sie, überdauern die Zeiten! Man denke nur an den Parsifal. Gerade der Melancholie ist geschuldet, dass manch ein Dichter die erhabenen Höhen seiner Kunst erreichte. Goethe mag dir als leuchtendes Beispiel dienen.«

»Ich und die Bayreuther Festspiele?« Jetzt amüsierte sich Helena köstlich. »Nein, mein Lieber! Das war und ist nicht meine Welt. Opern habe ich mir nie gerne angehört, diese Art Musik erscheint mir überzogen, zu gekünstelt. Ich bin mehr für fetzige Rhythmen zu haben. Vielleicht war ich einfach zu lange im Gastro-Gewerbe zugange, wo halt immer die allerneueste Mucke lief. Jedenfalls kann ich mich auf meine alten Tage wahrscheinlich nicht mehr umstellen – nicht einmal dir zuliebe«, lachte die Vierundsiebzigjährige im bordeauxroten Kleid schelmisch.

»Schade«, meinte Thorwald mit ehrlichem Bedauern in der Stimme. »Dann werde ich eben doch eruieren müssen, ob der Neue einen Sinn für Klassik oder anspruchsvolle Bücher hat. Er scheint mir recht jung und agil zu sein, findest du nicht?«

»Der und Klassikfreund? Nie und nimmer! Ich habe diesem Mann in die Augen geschaut, als er an mir vorüberging. Er wirkt gehetzt oder verschlagen, wie einer, der etwas zu verbergen hat. Ja, genau! Seine Augen erinnerten mich an die eines Frettchens. Irgendwie kommt er mir bekannt vor, auch wenn ich vorläufig keine Ahnung habe, woher oder warum.

Nun, ich habe im Laufe meines Lebens viele Menschen gesehen, sie sind gekommen und gegangen. Enge Beziehungen konnte ich kaum entwickeln, und wenn, sind sie innerhalb kürzester Zeit zerbrochen. Deswegen habe ich niemals geheiratet, lieber keine Kinder in die Welt gesetzt. Aber ein gewisses Maß an Menschenkenntnis kannst du bei mir durchaus voraussetzen. Und mit diesem Kerl namens Erwin Schneider stimmt definitiv etwas nicht.

Was ist eigentlich mit Klaus-Werner? Den sah ich schon oft mit Büchern auf der Terrasse sitzen. Kannst du nicht mit dem über deine Steckenpferde sprechen?«

Thorwald schüttelte traurig den Kopf, richtete anschließend mit spitzen Fingern sofort seinen Hemdkragen wieder an der Knopfleiste aus.

›Ein Pedant, wie er im Buche steht!‹, dachte Helena.

»Klaus-Werner ist freilich schwer in Ordnung, aber eben ein allzu optimistischer Weltverbesserer. Er interessiert sich für Reiseberichte, Esoterisches und Vogelkunde. Was wiederum nicht meine Themen sind. Es ist mir viel zu einseitig, wenn einer ständig positiv gestimmt ist.

Würde ich ihm aus meiner tragischen Rittersaga vorlesen

… nein, das macht absolut keinen Sinn! Er würde mir bestimmt sämtliche Protagonisten psychologisch durchleuchten wollen und mir in einem ellenlangen Monolog vorschlagen, dass in meiner finsteren Burg-Szenerie genauso gut die Sonne am Firmament lachen könnte! Er ist eben, wie er ist. Niemand von uns kann aus seiner Haut.«

In diesem Augenblick öffnete der Himmel seine Schleusen. Sturmböen trieben einen dichten Regenvorhang vor sich her, Donner grollte, Bäume bogen sich im Wind.

Die beiden Senioren im Gartenpavillon drückten sich in eine windgeschützte Ecke, um das Unwetter einigermaßen trocken zu überstehen. Es hätte Thorwalds Ordnungssinn widerstrebt, zerzaust wie ein nasser Hund über die Flure des Altenheims gehen zu müssen. Helena hingegen fürchtete um ihre pechschwarz gefärbte Hochsteckfrisur und die sorgfältig aufgetragene Schminke. Ihr spärlich bemessenes Taschengeld würde in diesem Monat keinen weiteren Frisörbesuch mehr hergeben.

»Ich glaube, jetzt weiß ich ungefähr, wie sich der bedauernswerte Ritter Kunibert in deiner Dichtung gefühlt haben muss! Mit oder ohne gruselige Reime«, sagte die alte Dame achselzuckend.

Thorwald, ganz Kavalier, legte ihr seine Strickjacke um die Schultern.

»Adalbert. Er heißt Adalbert, Ritter von und zu Hohenfels. Wenigstens erwartet uns im Gegensatz zu ihm nach dem Regenguss kein mysteriöses Zeitparadoxon, sondern höchstens das pürierte Abendessen!

Heute gibt es laut Speiseplan Hühnchen (Formfleisch) mit Babykarotten und Kartoffelstampf. Zweifellos keine kulinarische Köstlichkeit, aber einigermaßen genießbar.«

GESIEBTE LUFT

»Ihr werdet es nicht glauben!« Robert drehte die Augen heraus, dass man fast schon glaubte, seine Augäpfel müssten jeden Moment zu Boden fallen und unter die Couch im Aufenthaltsraum kullern.

»Was werden wir nicht glauben? Dass du inzwischen auf wundersame Weise gelernt hast, ohne lautes Schmatzen dein Essen zu verzehren?«, fragte Thorwald gelangweilt.

»Nein! Behalte deine Frechheiten gefälligst für dich! Dir hat deine private Krankenversicherung jede Menge Zahnimplantate und Brücken gegönnt, an deiner Stelle täte ich mir auch leicht. Hast du schon einmal versucht, mit solchen Zahnlücken leise zu kauen?« Robert riss seinen Mund sperrangelweit auf, sodass alle Anwesenden angeekelt den Blick abwendeten.

»Schon gut, jetzt beruhigt euch bitte und fangt nicht wieder an, euch wegen Banalitäten zu kabbeln!«, beschwichtigte Klaus-Werner mit seiner jahrzehntelang auf brenzlige Situationen geschulten Samtstimme.

»Also, Robert: Was gibt es Neues? Ich sehe doch, dass du schon kaum mehr an dich halten kannst.«

»Dieser Typ kommt auf direktem Wege aus dem Knast! Wahnsinn!«, platzte die sensationelle Neuigkeit förmlich aus dem vierschrötigen Mann heraus.

Thorwald verstand zunächst nur Bahnhof, glotzte wie ein Kalb. Obgleich ihm ein respektabler Intelligenzquotient beschieden war, haperte es manchmal an der Verarbeitungsgeschwindigkeit, im Speziellen bei unerwarteten Informationen. Dies war allerdings nur zum Teil seinem hohen Alter geschuldet, denn bereits früher, in der Behörde, hatten sich Kollegen gelegentlich hierüber beklagt und den adeligen Beamten zum Opfer fieser Witze auserkoren.

»Wer kommt aus der Justizvollzugsanstalt?«

»Na, der Neue, dieser Erwin Schneider!«

»Echt? Woher weißt du das?«, wollte Helena wissen.

»Oh, wisst ihr, das Türblatt zum Büro der Heimleitung ist recht dünn beschaffen. Ihr habt doch sicher gemerkt, wie hellhörig hier alles ist, seit sie das Gebäude entkernt und die Trennwände aus Rigips neu eingezogen haben.

Gleich nachdem die Truppe dort drinnen verschwunden war, habe ich einen plötzlichen Schwächeanfall vorgeschützt und mich direkt neben der Tür kraftlos auf einen Stuhl plumpsen lassen. Normalerweise vertreibt mich die Tussi an der Rezeption von dort, aber was wollte sie machen? Sie konnte wohl nicht riskieren, dass ich vollends aus den Latschen kippe. Als sie mir widerwillig ein Glas Wasser holte, habe ich mit dem Ohr an der Tür gelauscht.«

»Und weiter? Jetzt lass dir doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen! Was hat der Typ Schlimmes angestellt? Müssen wir zukünftig all unsere Besitztümer wegsperren und die Zimmertüren Tag und Nacht verbarrikadieren?«, fragte Klaus-Werner atemlos. Das Ausleben seiner sozialen Ader erstreckte sich offenkundig nicht auf Toleranz oder gar Verständnis für die Taten von Schwerverbrechern.

»Darüber wurde nicht gesprochen. Nur, dass er vor mehr als dreiundzwanzig Jahren zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verdonnert worden sei. Diese Strafe ist noch nicht ganz abgesessen, aber nach einem Schlaganfall mit leichten Lähmungsfolgen hat man ihn offenbar begnadigt.

Sein Sohn und dessen Ehefrau wollten den verbrecherischen Papa nicht dauerhaft in ihren Haushalt aufnehmen, angeblich aus Platzgründen. Dass ich nicht lache! Vermutlich hatten sie einfach Schiss, dass der Familiengrufti den Fernseher klauen und versetzen könnte.

Alleine auf sich gestellt, wäre er jedoch nach der langen Zeit hinter schwedischen Gardinen völlig hilflos gewesen – also musste er ins Heim. Für den zahlt wahrscheinlich das Sozialamt.«

»Das wäre keine Schande!«, rief Helena mit beleidigtem Unterton. »Meine schmale Rente reicht auch nicht für die horrenden Heimkosten! Ich bin deswegen eine sogenannte

›Aufstockerin‹.«

»Die Meine bedauerlicherweise ebenfalls nicht!«, räumte Klaus-Werner bereitwillig ein und tätschelte Helenas Arm.

»Ich muss jeden Monat mein sauer Erspartes schmälern, um hier residieren zu dürfen, und zwar bis mein Sparkonto bei der schwarzen Null angelangt ist. Was nächstes Jahr leider der Fall sein wird.

Aber zurück zum Thema: Hast du denn gar nichts heraushören können, Robert? Ich bitte euch … le-bens-läng-lich! Ein Kavaliersdelikt kann er somit keinesfalls begangen haben, da bin ich mir sicher.«

»Er selbst hat während der Anmeldeformalitäten keinen Ton gesagt. Gesprochen haben immer nur sein Sohn, die Schwiegertochter und einmal auch der halbstarke Enkel. Letzterer hat vorlaut gefragt, ob Opa nicht besser in der Psychiatrie aufgehoben wäre als in einem Seniorenheim. Damit man ihn resozialisieren und langsam auf ein Leben in Freiheit vorbereiten könne.«

»Himmel, das wird ja immer besser! Was wäre, wenn wir uns mit ihm einen echten Psychopathen eingehandelt hätten?« Thorwald war blass um die Hakennase geworden.

»Jetzt übertreibt mal nicht so maßlos!« grummelte Robert und grinste verhalten. »Zunächst sehen wir uns den Kerl gründlich an. Sollte er Faxen machen, schüchtere ich ihn ein bisschen ein. Wäre beileibe nicht der Erste, der sich davor hüten würde, sich mit mir anzulegen. Der Ex-Knasti schleift sein linkes Bein ein wenig nach, gar so fit dürfte er also nicht mehr sein. In einigen Tagen sehen wir dann weiter. Lasst mich nur machen!«

Hätten Helena, Klaus-Werner und Thorwald geahnt, was Robert Tremel während seiner flammenden Rede insgeheim dachte, wäre ihnen zu Recht mulmig zumute gewesen.

*

Der Mann saß am Fenster, starrte durch die Scheibe. Obwohl draußen herrlichstes Frühsommerwetter herrschte, alles grünte und blühte, fühlte sich seine Seele wie taub an. Dabei hatte er sich schier unendlich lange nach solchen Anblicken gesehnt – und täglich doch nur für kurze Zeit den grauen Innenhof der JVA zu sehen bekommen, in dem ein zertrampelter, lückenhafter Rasen sein kümmerliches Dasein fristete.

Anfangs hatte er noch die Tage gezählt, endlose Strichlisten angefertigt. Irgendwann war ihm dies zu frustrierend erschienen und er hatte es aufgegeben, sich in sein Schicksal gefügt. Von diesem Punkt an war es ihm möglich gewesen, ein soziales Netzwerk aufzubauen und sich den Alltag erträglich einzurichten.

Und jetzt, im neuen wenn auch letzten Lebensabschnitt? Jetzt fühlte er sich entwurzelt, einsam und jeglicher Struktur beraubt. Überdies hatte er feststellen müssen, dass der Wert familiäre Bande offenbar hoffnungslos überschätzt wurde. In erster Linie war es wahrscheinlich jene bittere Erkenntnis, welche die heitere Sommeridylle da draußen schal und trügerisch erscheinen ließ.

Der Mann seufzte. Gut, er würde seiner neuen Umgebung eine Chance geben, vielleicht könnte er sich daran gewöhnen. Falls nicht … nun, er hatte während seiner Haftzeit genügend Methoden mitbekommen, wie man seinem Leben mithilfe einfachster Hilfsmittel selbst ein Ende setzen konnte.

DIE FLASCHENAFFÄRE

Noch ein allerletztes Mal Bücken, dann hätte er es für heute überstanden.

»Aua, verdammt noch mal … mein Kreuz!«, fluchte Klaus-Werner, als er sich mühselig, mit einer halbleeren PETPfandflasche in der Hand, wieder aufrichtete. Er schraubte den Verschluss ab und goss den abgestandenen Rest der Limonade ins Gebüsch. Anschließend wanderte das kostbare Fundstück zu sieben Plastikkameraden in die naturfarbene, mit einem blauen Umweltengel bedruckte Umhängetasche aus Jute, die der emsige Rentner, um beide Hände frei zu haben, diagonal über den Oberkörper trug.

Jenseits der dichten Buchenhecke tobte auf dem Gelände der benachbarten Schule gerade der helle Wahnsinn, landläufig auch ›große Pause‹ genannt. Klaus-Werner sah auf die Armbanduhr. Fünf Minuten noch, dann würden die Schüler in ihre Klassenräume zurückkehren müssen.

Jetzt war die beste Zeit, noch ein paar weitere Flaschen zu ergattern, denn der Weg zum nächsten Abfalleimer war den meisten Kindern zu weit. Offensichtlich achteten deren Eltern auch nicht aufs Geld oder den Umweltschutz, denn die allerwenigsten hielten es für nötig, die Flaschen zwecks Recycling zurück in den Supermarkt zu bringen, um ein paar Cent Pfand zurückerstattet zu erhalten.

Dem werten Nachwuchs wurde einfach jeden Tag eine neue Pulle in die Schultasche gesteckt. Leute mit kleinen Wohnungen waren wahrscheinlich sogar froh, wenn die Kinder das Leergut irgendwo entsorgten und sie das Zeug nicht bis zum nächsten Einkauf zu Hause lagern mussten.

So landete der wertvolle Rohstoff achtlos im Gebüsch oder wurde einfach darüber hinweg geworfen, direkt aufs weitläufige Parkgelände der angrenzenden Seniorenresidenz. Wäre er, der umweltbewusste Klaus-Werner, nicht gewesen, hätte die Heimverwaltung wohl jede Woche einen stattlichen Müllberg entsorgen müssen.

POCK! Erneut landete eine 500 ml-Flasche mit charakteristischem Geräusch direkt vor seinen Füßen. ›Mist, wieder einer von diesem neumodischen Verschlüssen!‹, dachte der selbsternannte Leergutsammler und nestelte ungeschickt an der Plastikkappe herum. Je gesünder, sportlicher und isotonischer solch ein neumodischer Getränkemix ausweislich des Etiketts angeblich war, desto aufwändiger schienen die bunten Trinkverschlüsse konzipiert zu sein. Man benötigte schon fast eine Anleitung, um sie alle geöffnet zu kriegen.

Als die Schulglocke kurz darauf zum Unterricht läutete, befanden sich dreizehn Neuzugänge im Beutel. Eine prima Ausbeute! Zufrieden pfeifend, machte sich der groß gewachsene Rentner auf dem Weg zu seinem Einzelzimmer.

›Das gibt wieder ein paar Euro, wenn ich die Flaschen morgen alle zum Supermarkt bringe‹, dachte er erfreut. Anschließend würde er bei der benachbarten Bankfiliale vorbeischauen und das hart verdiente Geld auf sein Konto einzahlen. Kleinvieh macht auch Mist.

Schon von weitem bemerkte Klaus-Werner erschrocken, dass die Tür zu seinen Räumlichkeiten sperrangelweit offen stand, lautes Gepolter drang nach draußen; er gewahrte das, obwohl seine Hörfähigkeit eingeschränkt war. Beim Betreten des Zimmers wäre er um ein Haar mit der wohlbeleibten Pflegekraft Anneliese zusammengeprallt.

»Da sind Sie ja, Herr Dihler! Gerade eben wollte ich Sie draußen suchen gehen!«

»Wieso? Ich habe meine Medikamente heute schon bekommen!«, wunderte sich der Rentner und versuchte, an Annelieses Fülle vorbei, in sein Zimmer zu spähen.

Der gesamte Inhalt seines Kleiderschranks lag wüst auf dem Tisch, dem Fußboden und über das Bett verteilt. Ein jäher Schreck fuhr ihm in die Glieder. Grundgütiger … hatte hier womöglich der frisch angekommene Knastbruder gewütet, seine privaten Sachen auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlt? Hatte die Pflegerin ihn deshalb gesucht?

»Was tragen Sie denn da drin mit sich herum?« Anneliese griff forsch nach dem Jutebeutel.

»Nichts!«

»Und von Nichts ist die Tasche so ausgebeult? Veräppeln kann ich mich alleine! Ich weiß genau, dass Sie Müll einsammeln und diesen in Ihrem Zimmer lagern. Vorhin habe ich, sage und schreibe, siebenundsechzig Plastikflaschen gezählt.

Das ist eindeutig gegen die Hausordnung, verstößt eklatant gegen die Hygienevorschriften. Müll zieht bekanntlich Kakerlaken, Ameisen und anderes Ungeziefer an, und diese Flaschen sind sicher nicht einmal ausgespült. Was denken Sie sich nur dabei? Wollen Sie auf Ihre alten Tage noch zum Messie werden?«

Mit diesen harten Worten fuhr die Amazone fort, Klaus-Werners mühevoll angesammelten PET-Schatz in große blaue Müllbeutel zu stopfen. Dem Rentner standen Tränen in den blassgrünen Augen.

»Das dürfen Sie nicht tun! Wer gibt Ihnen eigentlich das Recht, mein Zimmer zu filzen? Es handelt sich nicht um Müll, sondern um Pfandflaschen – und die gebe ich regelmäßig drüben im Supermarkt ab, um mein Konto ein bisschen aufzuforsten. Was ist so falsch daran, wenn man umweltbewusst handelt? Außerdem fühle ich mich besser, wenn ich eine Aufgabe zu erfüllen habe. Ich komme mir dann nicht so nutzlos vor.«

Die dicke Anneliese setzte eine überhebliche Miene auf.

»Sie sind in Rente, brauchen hier nicht zu arbeiten. Das Taschengeld ist für einen Herrn Ihres Alters vollkommen ausreichend. Es werden keine Flaschen mehr eingesammelt – und das ist mein letztes Wort! Wäre ja noch schöner, wenn jeder sein Zimmer bis unter die Decke mit Abfall vollstopfen würde. Ach, im Papierkorb habe ich vorhin überdies eine Bananenschale gefunden. Recyceln Sie etwa auch Biomüll?« Ihre schrille Stimme triefte vor Sarkasmus.

Es war normalerweise alles andere als leicht, den ehemaligen Sozialpädagogen mit Worten oder Taten aus der Fassung zu bringen. Aber sie hatte es geschafft.

»Ich habe aber keine Banane gegessen! Vielleicht hat der Tremel aus Zimmer 08 die Schale da gestern Abend hineingeworfen … ja genau, als wir zusammen Karten spielten, was weiß ich!« schrie er aufgebracht. »Und was heißt hier, ich hätte genügend Taschengeld? Ich kann nicht einmal meinen Kindern und Enkelkindern kleine Geschenke zum Geburtstag oder zu Weihnachten kaufen.«

Klaus-Werners Zorn war jäh aufgeflammt und genauso schnell wieder verraucht. Ihm war nur noch zum Heulen zumute. »Bitte lassen Sie mir die Flaschen da«, greinte er. Seine Augen flehten zum Steinerweichen.

Doch Anneliese Bauers Herz war offensichtlich härter als Granit. »Nix da! Und die nehme ich auch mit!« Mit der Linken griff Sie nach dem Müllsack, mit der Rechten riss sie an Klaus-Werners gut gefüllter Jutetasche. Sie erbeutete diese trotz heftiger Gegenwehr.

»Den Beutel kriegen Sie nachher zurück, wenn ich ihn ausgeleert habe! Jetzt beruhigen Sie sich gefälligst wieder, und danach räumen Sie bitte Ihren Schrank neu ein. Aber ordentlich!«, befahl sie, drehte sich um die eigene Achse und walzte den Flur entlang. Ihre ausgetretenen Gesundheitssandalen quietschten beim Gehen.

Klaus Werner schlich wie ein geprügelter Hund in sein Zimmer, ließ sich kraftlos auf das Bett fallen. Mit trüben Augen blickte er auf das Chaos um sich herum. Sie hatte sein Zimmer entweiht, die Bude gefilzt. Selbst seine Bücher lagen in unordentlichen Stapeln auf dem Fußboden. Befand er sich denn hier bei der Bundeswehr oder im Gefängnis? Das konnte, durfte nicht rechtens sein!

»Und ich sammle die Dinger doch weiterhin ein. Jetzt erst recht! Dann muss ich künftig eben trotz meiner Hüftschmerzen täglich zum Markt hinüberlaufen. Die kann mich mal!«, knurrte der Rentner und begann damit, seine Habseligkeiten Stück für Stück einzusammeln.

*

Der ergonomisch geformte Drehstuhl knarzte, ächzte und quietschte, als die massige Pflegerin sich am Schreibtisch nach vorne beugte, um nach dem Telefonhörer zu angeln. Mit dem linken Ellbogen hielt sie eine Akte geöffnet, während sie die Telefonnummer eintippte.

»Hallo? Spreche ich mit Herrn Michael Dihler? Ah, prima

… nein, Ihrem Vater geht es gut … nun ja, zumindest in körperlicher Hinsicht … ich rufe Sie auch nur vorsorglich an. Es hat sich nämlich etwas Merkwürdiges zugetragen, was ich Ihnen nicht vorenthalten wollte.

Wie? … Ja ja, wir müssen uns wahrscheinlich darauf einstellen, dass er in geistiger Hinsicht abbaut. Ihr Vater ist einundachtzig, da kann das durchaus vorkommen. Wissen Sie, er hortet Müll in seinem Zimmer und verteidigt diesen mit Klauen und Zähnen, als handele es sich um einen Stapel Goldbarren … Selbstverständlich! Ich werde das Ganze im Auge behalten und Ihnen sofort berichten, sobald sich sein Zustand verschlechtert. Könnte sein, dass wir bald über Pflegestufe Zwei nachdenken müssen.«

Der sechsundvierzigjährige Mann am anderen Ende der Leitung ließ noch drei Minuten lang Fragen auf Anneliese Bauer einprasseln, dann verabschiedete sie sich mit den Worten:

»Aber natürlich, nichts zu danken! Dafür sind wir doch da. Wenn es erst so weit ist, helfe ich Ihnen gerne mit den Formalitäten. Sobald die Ersparnisse Ihres Vaters in einigen Monaten vollständig aufgebraucht sind, springt das Sozialamt monatlich für den Anteil an den Heimkosten ein, der nicht durch die Rente gedeckt ist.

Allerdings müssten Sie in diesem Fall leider damit rechnen, dass bei Ihnen amtlicherseits eine Einkommensprüfung stattfindet und eventuell erfolgte Schenkungen der letzten zehn Jahre zurückgefordert werden, Herr Dihler. Dasselbe gilt für Ihre Schwester.

Hat Ihr Vater Ihnen innerhalb dieser Zeitspanne Geldgeschenke gemacht oder zum Beispiel eine Immobilie überschrieben? … Nicht? Na, dann müssen Sie sich keine Sorgen machen. Auf Wiederhören, Herr Dihler!«

*

»Das hast du dir von dem fetten Walross gefallen lassen?«, höhnte Robert Tremel, als das Seniorentrio beim Abendessen zusammen saß.

»Was hätte ich denn dagegen machen sollen? Ich vergreife mich nicht an Frauen, nicht einmal an ekelhaften. Sie sitzt am längeren Ende des Hebels. Außerdem habe ich mich im Ton vergriffen, was mir mittlerweile ein bisschen leid tut«, gestand Klaus-Werner zerknirscht.

»Hast du sie noch alle beieinander? Es tut dir wirklich LEID?« Roberts rot geäderte Augäpfel drohten schon wieder aus dem Kopf zu quellen. Seine von langjährigem Alkoholmissbrauch großporige, stets gerötete Knollennase nahm vor lauter Erregung eine ungesund bläuliche Farbe an. Lila Äderchen traten hervor.

»Wir sind doch hier nicht im Knast, sondern nach wie vor freie Bürger! Ich weiß, wo die Mülltonnen des Heims stehen. Heute Nacht begleite ich dich, und wir holen dein Eigentum zurück. Die Müllabfuhr kommt erst in den frühen Morgenstunden, so gegen 5 Uhr. Ich höre sie immer unter meinem Fenster lärmen, meistens kann ich danach nicht mehr einschlafen.

»Apropos Knast«, unterbrach Helena. »Seht mal, wer da kommt!«

Erwin Schneider betrat mit gesenktem Haupt den Speisesaal. Augenblicklich verstummten die Gespräche an den Tischen, jeder sah neugierig in seine Richtung. Alle außer den Zombies, die sowieso nicht mehr viel mitbekamen.

»Dieser Mann besitzt wahrlich einen Stiernacken«, stellte Thorwald nüchtern fest.

»Klein und grobschlächtig, mit rasierter Glatze«, ergänzte Helena. »Und O-Beine hat er auch. Er erinnert mich irgendwie an eine bissige Bulldogge.«

»Mich erschreckt eher sein stahlharter, unsteter Blick«, bemerkte Klaus-Werner nachdenklich. »Der Mann scheint niemandem direkt in die Augen sehen zu können. Solche Leute sind mir unheimlich; sie wirken total unberechenbar und sind das meistens auch.«

Robert enthielt sich, entgegen sonstiger Gewohnheiten, jeglichen Kommentars. Er schien sehr interessiert zu sein, verfolgte Erwin Schneiders Weg zu einem kleinen, etwas abseits stehenden Zweiertisch aufmerksam. Der ehemalige Häftling setzte sich hin und begann, sein Essen emotionslos in sich hineinzustopfen.

»Ihr könnt ja gerne eure Vorurteile pflegen oder Schiss vor ihm haben, wenn ihr meint!«, sagte Robert plötzlich.

»Aber ich gehe jetzt rüber und rede mit ihm. Der kocht auch bloß mit Wasser.«

Dies war der Neubeginn einer Männerfreundschaft, die noch erhebliche Auswirkungen zeitigen sollte.

*

Gegen zwei Uhr morgens klopfte es leise an Klaus-Werner Dihlers Zimmertür. Der Rentner saß bereits fertig angezogen auf dem Bettrand, erhob sich mit steifen Gliedern, um zu öffnen.

»Hat dich auf dem Flur auch niemand gesehen?«, flüsterte er Robert Tremel zu, der, geschmeidig wie eine Katze, ins Zimmer schlüpfte und die Tür leise hinter sich schloss. Tremel trug eine dunkelgraue Strickjacke, dazu schwarze Jeanshosen und eine dunkelbraun karierte Schiebermütze.