Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: National Geographic Deutschland

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

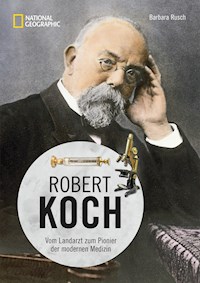

Robert Koch besaß die Fähigkeit, wissenschaftliche Visionen mit disziplinierter Forschung zu verbinden. Mit der bahnbrechenden Entdeckung der Mikroorganismen als Erreger für Infektionskrankheiten fand er den Weg zur Überwindung verheerender Seuchen wie Tuberkulose und Cholera. Wie aus dem einfachen Landarzt ein herausragender Wissenschaftler wurde, der den Nobelpreis für Medizin erhielt, beleuchtet dieses Porträt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 190

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

ROBERT KOCH – 1843 BIS 1910

Robert Koch

EIN WEGBEREITER DER MODERNEN MEDIZIN

DAS ROBERT KOCH-INSTITUT

Aufstieg durch den Bergbau

FAMILIENGESCHICHTE

Auf dem Naturtrip

KINDERJAHRE UND SCHULZEIT IM HARZ

Ein neuer Weg

STUDIUM UND ERSTE FORSCHUNGSERFOLGE

EXKURS: RUDOLF KOCHS LEHRER IN GÖTTINGEN

Geplatzte Träume, neue Träume

DIE VERLOBUNG MIT EMMY FRAATZ

Auf Umwegen

ERFAHRUNGEN ALS JUNGER PROVINZ- UND MILITÄRARZT

Durchbruch in Wollstein

DIE ENTDECKUNG DES MILZBRAND-ERREGERS

EXKURS: RUDOLF VIRCHOW

Der brillante Tüftler

DIE ENTWICKLUNG DER MIKROFOTOGRAFIE

Der rasende Forscher

STUDIEN ÜBER DIE WUNDINFEKTIONSKRANKHEITEN

Zielgerade mit Hindernissen

DIE LETZTEN JAHRE IN WOLLSTEIN

Neue Aufgaben

BEAMTER AM KAISERLICHEN GESUNDHEITSAMT

Schlagartig weltberühmt

ROBERT KOCH ENTDECKT DEN TUBERKULOSE-ERREGER

EXKURS: DIE TUBERKULOSE

Auf der Spur der Infektion

DER NACHWEIS DES CHOLERA-ERREGERS

EXKURS: DIE CHOLERA

Am Wendepunkt

DIE TUBERKULIN-KATASTROPHE

EXKURS: TUBERKULOSE-THERAPIEN

Der Direktor ist nicht im Hause

SEUCHENFORSCHUNG IN EUROPA, ASIEN UND AFRIKA

EXKURS: DIE AFRIKANISCHE TRYPANOSOMIASIS

Der freie Forscher

IM »RUHESTAND«

EXKURS: MEDIZINISCHE MENSCHENVERSUCHE

ZEITTAFEL

DIE AUTORIN / BILD-, TEXTNACHWEIS

IMPRESSUM

Robert Koch – EIN WEGBEREITER DER MODERNEN MEDIZIN

Als im Jahr 2020 die COVID-19-Pandemie den Globus überrollte, waren viele Menschen vollkommen überrascht, dass ein Virus die ganze Welt aus den Fugen geraten lassen kann. Zumindest in den Industrienationen lag für die meisten die katastrophale Gewalt einer tödlichen Epidemie weit außerhalb des Vorstellungsvermögens und Erfahrungshorizonts. Doch im Gegensatz zu der Zeit vor 150 Jahren, als Robert Koch mit seinen Forschungen begann, weiß die Wissenschaft heute, wie sie ansetzen muss, um einer Pandemie und ihrem Erreger zu begegnen.

COVID-19 breitet sich rasend schnell aus, beeindruckend ist aber auch die Geschwindigkeit, in der Mittel zur Prävention gegen die neuartige Infektionskrankheit entwickelt wurden – im Rückblick sieht man, dass sich die Ereignisse tatsächlich überschlugen: Ende Dezember 2019 erhielt das Länderbüro China der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Information über Fälle einer unbekannten Lungenerkrankung in der Millionenmetropole Wuhan in der Provinz Hubei. Als Verursacher identifizierte man im Januar 2020 ein neuartiges Coronavirus (SARS-CoV-2), nach dem die Krankheit benannt wird: COVID-19. »Corona« entwickelte sich zur Epidemie, die die WHO bereits im März 2020 zur globalen Pandemie erklärte. Stand Januar 2021 haben sich trotz umfassender Maßnahmen wie Lockdowns, das Tragen von Mund-Nasen-Schutz und Hygienekonzepten weltweit mehr als 96 Millionen Menschen infiziert. Mehr als 2 Millionen an COVID-19 Erkrankte sind verstorben. Doch ebenfalls Stand Januar 2021 sind bereits mehrere Impfstoffe entwickelt, die in den nächsten Monaten, so ist zu hoffen, die Epidemie eindämmen werden.

Dass wir COVID-19 ebenso wie der Tuberkulose, Cholera, Afrikanischen Schlafkrankheit, Ruhr, Pest, Poliomyelitis (Kinderlähmung), Diphterie, dem Milzbrand, oder auch den Pocken oder den Masern zumindest auf rein medizinischer Ebene nicht mehr so hilflos wie einst gegenüberstehen, ist den Forschungen im riesigen Reich der Kleinstlebewesen zu verdanken – Forschungen, die Robert Koch in ihren Anfängen entscheidend mitgestaltete. Er läutete in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit seinen Arbeiten eine neue Ära in der Medizin ein, als er hieb- und stichfest bewies, dass für den Ausbruch und die Verbreitung verschiedener Infektionskrankheiten jeweils spezielle Erreger verantwortlich sind. Es war eine jener bahnbrechenden Entdeckungen, die in der medizinischen Forschung und Praxis einen regelrechten Quantensprung nach sich ziehen. Im 19. Jahrhundert waren dies beispielsweise die Vertiefung des anatomischen Wissens und die Einführung der Narkose in der Chirurgie, die Entdeckung der Zellen und der Veränderungen, die Krankheiten in ihnen auslösen, das wachsende Verständnis um die Bedeutung der Hygiene – und damit untrennbar verbunden der Vorstoß in das Universum der Mikroorganismen.

Als Wissenschaftler und Begründer der Bakteriologie ebnete Robert Koch mit den Ergebnissen seiner Forschungen und den von ihm entwickelten naturwissenschaftlichen Standardmethoden den Weg für die moderne Medizin, die nunmehr effektive vorbeugende und therapeutische Methoden gegen gefährliche und potenziell tödliche Infektionskrankheiten entwickeln konnte. Er arbeitete an großen medizinischen Problemen seiner Zeit – allen voran der Tuberkulose –, und als ausgebildeter Arzt versuchte er, die Ergebnisse seiner Arbeit in praktischen medizinischen Nutzen umzusetzen, sei es bei der Entwicklung effektiver Desinfektionsmethoden oder weitreichender Hygienemaßnahmen.

Dank der wissenschaftlichen Leistungen Robert Kochs und zahlloser anderer Forschender können wir heute in Hinblick auf viele Infektionskrankheiten so sorglos leben, wie es im 19. Jahrhundert, als Koch seine Karriere begann, kaum vorstellbar war: Sie spielen heute nicht mehr die tödliche Rolle wie in jenen Zeiten. Dies gilt zumindest für wohlhabende Gebiete mit entsprechender Infrastruktur, die ihren Bevölkerungen hohe hygienische Standards, Zugang zu sauberem Wasser und eine hervorragende medizinische Versorgung bereitstellt – und im Durchschnitt länger leben lässt als die Menschen vor 150 Jahren.

Im ärmeren Rest der Welt fordern jedoch noch immer Lungenentzündungen, Durchfallerkrankungen wie Cholera, Typhus und Ruhr, AIDS, Tuberkulose und Malaria viel zu viele, vermeidbare Todesopfer. Und es bleibt abzuwarten, ob nicht auch bei COVID-19 die Menschen in wirtschaftlich schwachen Ländern letztendlich auf der medizinischen Verliererseite stehen: Damit die Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 auch die ärmeren Nationen erreichen, haben die WHO, einige andere Organisationen sowie Pharmaunternehmen zwar die Impfstoffplattform COVAX gegründet, der mittlerweile rund 190 Länder beigetreten sind. Allerdings haben sich die reichsten Nationen bereits ihre Impfdosen direkt bei den Herstellern in mehr als ausreichender Menge reserviert. Es ist zu befürchten, dass die Länder mit den kleinsten Budgets erst einmal das Nachsehen haben, bis so viel Vakzine produziert wurden, dass auch sie versorgt werden.

Herausforderungen wie COVID-19 lassen sich nur gemeinsam bewältigen. Auch Robert Koch, der vom einfachen Landarzt und Amateurforscher zum Nobelpreisträger aufstieg, lernte von den Arbeiten anderer, arbeitete einen großen Teil seines Lebens im Team und war international vernetzt. Mit einem ganzen Mitarbeiterstab begründete er zudem eine Institution, die spätestens seit 2020 direkt ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt ist: das Robert Koch-Institut.

DAS ROBERT KOCH-INSTITUT

Ab 1891 leitete Robert Koch als erster Direktor das Königlich Preußische Institut für Infektionskrankheiten, eines der ersten biomedizinischen Forschungsinstitute weltweit. Die wissenschaftlich-experimentellen Abteilungen befanden sich in der Schumannstraße, die klinische Abteilung auf dem Gelände der Charité. Heute steht dort das Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie. Das Institut erledigte Aufgaben für Städte und Reichsbehörden und beantwortete auch internationale Anfragen, etwa für die Erstellung von Gutachten.

1897 bis 1900 wurde am Nordufer 20 im Wedding ein neues Gebäude errichtet, in dem das Robert Koch-Institut noch heute seinen zentralen Sitz hat. Zum Institut gehörten damals Ställe für die Versuchstiere. Gleichzeitig entstand gegenüber das städtische Rudolf-Virchow-Krankenhaus. Der Leiter der dortigen Infektionsabteilung war zugleich Mitarbeiter des Koch’schen Instituts. So wurde das Prinzip der sich ergänzenden wissenschaftlichen und klinischen Abteilungen beibehalten. 1912 wurde das Institut zum 30. Jahrestag der Entdeckung des Tuberkulose-Erregers in Königlich Preußisches Institut Robert Koch umbenannt. Das »Königlich« tilgte man nach dem Ersten Weltkrieg aus dem Namen.

»Man muß nicht wissen, wer den Tuberkelbazillus entdeckt hat.«

ROBERT KOCH

Unter den Nationalsozialisten war das Institut von 1933 bis 1945 als staatliche Forschungseinrichtung eng in die NS-Gewaltpolitik eingebunden – und stellte sich willig in den Dienst des Regimes. Bereits 1933 wurden sämtliche jüdischen Mitarbeitenden entlassen, vakante Stellen danach vor allem mit überzeugten Nationalsozialisten besetzt. Wissenschaftler des Instituts regten grausame, oft tödliche Menschenexperimente in Heilanstalten und Konzentrationslagern an und führten sie teils auch selbst durch. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurden nur wenige für diese Verbrechen verurteilt.

Nach Kriegsende wurde das Robert Koch-Institut 1945 dem Magistrat von Groß-Berlin zugeordnet und übernahm Aufgaben der Seuchenbekämpfung. Ab 1952 gehörte es zum Bundesgesundheitsamt, das 1994 aufgelöst wurde. Seitdem ist das Institut eine wissenschaftliche Obere Bundesbehörde im Bereich des Bundesministeriums für Gesundheit. Seine Aufgaben bestehen vor allem darin, Infektionskrankheiten zu erkennen, zu verhüten und zu bekämpfen. Zudem ist es für die Beobachtung und Analyse der Gesundheitssituation in Deutschland zuständig und die zentrale Institution auf dem Gebiet der Krankheitsüberwachung und -prävention sowie das Leitinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst.

Mehr als 30 Jahre lang war Robert Koch wissenschaftlich tätig. Mit seiner Arbeit läutete er eine neue Ära in der medizinischen Forschung ein.

Aufstieg durch den Bergbau

FAMILIENGESCHICHTE

Robert Koch besaß wichtige Eigenschaften für eine Karriere in den Naturwissenschaften: eine ausgezeichnete Beobachtungsgabe und ein gutes Verständnis für die Vorgänge in der Natur, die Fähigkeit, quer und in neuen Bahnen zu denken, technisches Interesse und Geschick sowie Geduld und Präzision. Außerdem war er konfliktfähig und konnte sich durchsetzen.

So gesehen waren für ihn die Grundvoraussetzungen für seinen späteren Weg gegeben. Doch auch im 19. Jahrhundert hing der Erfolg von Wissenschaftlern in der Forschung vom günstigen Zusammenspiel verschiedener Faktoren ab. Von den politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die Forschung überhaupt erst ermöglichten und förderten – oder aber das Forschen grundsätzlich oder zumindest in bestimmten Feldern erschwerten. Von der Ausbildung und der Unterstützung, die man erhielt, und mehr noch als heute von der Herkunft und dem finanziellen Hintergrund. Und nicht zuletzt brauchte es für eine außergewöhnliche Karriere auch damals das Glück, als »Person der Stunde« zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein.

Anstrengend und nicht ungefährlich war die Knochenarbeit in den Harzer Bergwerken. Wie Jahrhunderte zuvor schuften auch noch um 1900 Bergleute mit Schlägel und Eisen.

Robert Koch stammte aus einer Familie, deren Alltag und Geschichte eng mit dem Bergbau im Harz verbunden war. Um dort zu arbeiten und eine erfolgreiche Laufbahn einzuschlagen, musste man naturwissenschaftliche Kenntnisse und einen Sinn für Technik mitbringen; auf seine Weise lebte er diese Familientradition als Mediziner in einem anderen Fachgebiet aus. Das von Industrie und Technik geprägte Umfeld im Harz bot eine gute Basis für einen angehenden Naturwissenschaftler, und seine Familie bildete ein förderliches Umfeld, auch wenn dies auf den ersten Blick nicht so erscheinen mag. Adolf, Wilhelm, Robert, Hugo, Arnold, Albert, Ernst – in nur neun Jahren, zwischen 1840 und 1849, bekamen Hermann und Mathilde Koch ihre ersten sieben Kinder. Für Ernst, den siebten Sohn in Reihenfolge, übernahm 1849 König Ernst August I. von Hannover die Patenschaft. Doch trotz des königlichen Paten war es dann aber gerade Ernst, der als Einziger der Geschwister eine ziemlich unbürgerliche Karriere einschlug. Er lebte lange Jahre in Mexiko vom Verkauf einer selbst erfundenen »Patentmedizin«. Damals waren solche »Medizinen« nicht unüblich – aber es ist schon bemerkenswert, wenn sich ein Bruder eines später weltberühmten Arztes genau auf diese Branche verlegt. Zu dieser ungewöhnlichen Jungenreihe kamen zwischen 1852 und 1856 noch die erste Tochter, Helene, sowie Eduard, Heinrich und die zweite Tochter, Marie, hinzu. Zwei in den Jahren 1850 und 1851 geborene Kinder verstarben schon kurz nach der Geburt.

Die im 16. Jahrhundert gegründete Clausthaler Bleihütte zählte zu den bedeutendsten Hütten des Oberharzes. Der Stich zeigt die Anlage um die Mitte des 19. Jahrhunderts.

Eine Großfamilie mit elf Kindern war Mitte des 19. Jahrhunderts ebenso wenig außergewöhnlich wie der frühe Kindstod. Die Säuglingssterblichkeit stieg im Verlauf des 19. Jahrhunderts in den deutschsprachigen Regionen an, bis sie erst um die Jahrhundertwende abnahm. Für die hohen Todesraten waren viele Ursachen verantwortlich. Unwissenheit über Hygiene und richtige Säuglingsernährung trug dazu ebenso bei wie Vernachlässigung oder gar bewusste Tötung – aus purer Not oder, bei unehelichen Müttern, auch aus Angst vor Strafe und Schande. »Kinder himmeln« nannte man die Praxis, Neugeborene bewusst sterben zu lassen. Waren sie getauft, fuhren sie dem Glauben zufolge sofort als Engel in den Himmel auf. Eine große Rolle spielten also die elenden Lebensbedingungen weiter Bevölkerungsschichten, die in den Agrarkrisen und wirtschaftlichen Umbrüchen des beginnenden Industriezeitalters im 19. Jahrhundert vollkommen verarmt waren. Und nicht zuletzt war die Medizin bei vielen Erkrankungen mehr oder minder machtlos: In der Ära vor Koch kannte man in der Regel nicht die wahren Ursachen von Infektionen, und auch wirksame Arzneien standen meist noch nicht zur Verfügung.

Als Stadt des Bergbaus präsentiert sich Clausthal auf Robert Kochs Ehrenbürgerurkunde von 1890. Das obere der abgebildeten Wohnhäuser ist das Haus am Kronenplatz, in dem er seine Jugend verbrachte, das untere sein Geburtshaus.

Die Kochs waren mit ihrem Kinderreichtum im 19. Jahrhundert nicht nur eine weitaus durchschnittlichere Familie als sie es heute wären, sie waren zudem eine typische alteingesessene Harzer Familie. Ihre Geschichte ist eng mit dem Bergbau verbunden, der in der Wirtschaft der Region seit Jahrhunderten eine entscheidende Rolle spielte. Blei, Silber, Kupfer und Eisenerz waren die Schätze, die in den Minen des Oberharzes gewonnen wurden. Als Robert Kochs Urgroßvater, Johann Koch, im späten 18. Jahrhundert in Clausthal zum Schichtmeister im Bergwerk befördert wurde, gehörte das Oberharzer Bergrevier mit seinen zahllosen Gruben und Hütten zu den größten Industrieregionen Europas. Ein Forschungsreisender, der sich damals von dieser rauen Region faszinieren und literarisch inspirieren ließ, war Johann Wolfgang von Goethe. Im »Faust« sind einige seiner Erlebnisse und Erfahrungen verarbeitet.

»Wenn ein Arzt hinter dem Sarg seines Patienten geht, so folgt manchmal tatsächlich die Ursache der Wirkung.«

ROBERT KOCH

In der strengen Hierarchie des Harzer Montanwesens der damaligen Zeit hatte Johann Koch mit seiner Position den Rang eines, wenn auch nicht sehr hohen, Beamten oder »Offizianten« erreicht. In späteren Lebensjahren wurde er sogar zum Senator ernannt. Johann Koch war mit Henriette Juliane Hereld verheiratet, der Tochter des Stadtschreibers und Magistratsmitglieds von Clausthal, das mit rund 10 000 Einwohnern in jener Zeit keine kleine Stadt war und sowohl wirtschaftlich als auch industriell Bedeutung besaß. Auch Robert Kochs Großvater väterlicherseits, Conrad, machte im Bergbau Karriere und hielt als Vize-Oberbergmeister einen hohen Verwaltungsposten inne. Seine Frau war die Clausthaler Kaufmannstochter Augusta Meine. Die Familie war wirtschaftlich gut gestellt und besaß ein schönes Haus am Clausthaler Kronenplatz. Als der Harz Anfang des 19. Jahrhunderts an das von Napoleon neu gegründete Königreich Westphalen fiel, geriet sie jedoch in finanzielle Schwierigkeiten und musste das Haus verkaufen.

Der Bergbau spielte auch auf der mütterlichen Seite der Familie eine wichtige Rolle. Robert Kochs Großvater Andreas Biewend nahm lange Jahre hohe Posten ein, zuerst in der Verwaltung der Eisenhütte in Rothehütte und der Königshütte bei Lauterberg im Harz, und war Mitte des 19. Jahrhunderts der Administrator von Rothehütte. Seine Familie war schon seit Jahrhunderten in der Region ansässig. Seine Frau Louise stammte aus der alteingesessenen Harzer Familie Werlisch, zu der Ratsherren in Zellerfeld gehörten. Ihre Tochter Mathilde heiratete 1839 Hermann, den einzigen Sohn von Conrad und Auguste Koch.

Hermann Koch arbeitete nach dem Abitur am Clausthaler Gymnasium wie schon sein Vater und sein Großvater im Bergwerk, nebenbei besuchte er die Bergschule in Clausthal, auf der auch sein Schwiegervater Andreas Biewend ausgebildet worden war. Die renommierte Lehranstalt für die leitenden Beamten des Bergwerkswesens war die Vorläuferin der Bergakademie und späteren Technischen Universität Clausthal. Dort lernten Berg- und Hüttenleute die theoretischen Grundlagen ihres Faches und wurden in Mathematik, Naturwissenschaften und Technik ausgebildet. Sein Studium ergänzte Hermann mit einigen Semestern an der Universität Göttingen, finanziert von einem Onkel. Gut ausgebildet begann er 1835 als einfacher Bergmann im Harz, der nun zum Königreich Hannover gehörte, seine Laufbahn. 1838 nahm er eine einmalige Karrierechance an und führte für eine französische Grubengesellschaft im südlichen Frankreich als deutscher Leiter die Verfahren des Harzer Bergbaus ein. Die Arbeit war anspruchsvoll und interessant, gut bezahlt und bot eine wunderbare Gelegenheit, den eigenen Erfahrungs- und Wirkungskreis zu erweitern.

»In der Wissenschaft entscheiden bekanntlich die Tatsachen, aber nicht schöne und wohlgesetzte Reden.«

ROBERT KOCH

1839 heirateten Hermann Koch und Mathilde Biewend in Clausthal. Das junge Paar zog nach Frankreich, wo in Ceilhes ihr erster Sohn, Adolf, auf die Welt kam. Mathilde litt jedoch unter Heimweh, und die kleine Familie kehrte schon bald nach Clausthal zurück. Eine problematische Entscheidung: Dort war die wirtschaftliche Lage extrem schwierig geworden, weil der Harzer Bergbau immer schlechter auf dem Weltmarkt konkurrieren konnte. Hermann Koch musste wieder als Untersteiger in der Grube arbeiten, finanziell konnte sich die Familie jedoch mit den Ersparnissen aus Frankreich vergleichsweise gut über Wasser halten. Dank seiner Ausbildung und Auslandserfahrung wurde er 1843 zum Grubensteiger befördert. Im selben Jahr wurde Robert Koch am 11. Dezember – angesichts des Harzer Klimas sicherlich ein ungemütlicher Tag – in Clausthal im Haus eines Verwandten geboren, und es ist eine leise Ironie der Geschichte, dass gerade bei ihm, dem späteren »Papst der Genauigkeit«, die Hebamme mit dem Geburtsdatum schluderte. »12. Dezember« trug sie als Geburtsdatum ein, obwohl Robert noch vor Mitternacht auf die Welt kam. Schon als Kind bestand er jedoch immer mit Nachdruck darauf, dass er am 11. Dezember geboren sei.

Wie so viele andere drückten auch die Kochs in den 1840er-Jahren Zukunftssorgen, obwohl Hermann Koch in seinem Beruf erfolgreich war und dank seines umfassenden Fachwissens ab 1847 zudem an der Bergschule lehrte. Als hoher Beamter war er ein politisch informierter und interessierter Mensch – 1849 wurde er außerdem zum Stellvertreter des Deputierten in der Zweiten Kammer der Allgemeinen Ständevertretung in Hannover gewählt –, und wahrscheinlich brachte er der Situation in den Jahren um die gescheiterte Deutsche Revolution von 1848 eine gewisse Skepsis entgegen. Letztendlich hatten die politischen Ereignisse im Königreich Hannover nur einige wenige Veränderungen bewirkt, darunter die Abschaffung der Zensur und die Gleichstellung der Juden. Ganz sicher erfüllten ihn jedoch die wirtschaftlichen Probleme jener Jahre mit Sorgen über das wirtschaftliche Wohl seiner Familie. Denn in Clausthal konnten der Bergbau und das Hüttenwesen nicht mehr die ökonomische Sicherheit vergangener Jahrzehnte bieten, und immer mehr Menschen verloren ihre Arbeit.

Der Clausthaler Marktplatz auf einem Aquarell von Wilhelm Ripe von 1856. Links die Holzkirche Zum Heiligen Geist, daneben Oberbergamt, Zehntgebäude und Hauptgebäude der Bergakademie und späteren Technischen Universität.

In dieser Krisenzeit wanderten im Harz wie überall in Europa ab Mitte des 19. Jahrhunderts immer mehr Menschen in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft aus. Ihr Ziel war Amerika oder Australien, wohin etwa einige Familien aus dem Harzer Bergbauort Lautenthal geschlossen emigrierten. Die »Alte Welt« Europa war zu einer Auswanderungsregion geworden, und in manchen Gebieten setzte in den folgenden Jahrzehnten ein wahrer Exodus ein. Angesichts der unsicheren Lage war Emigration auch ein Thema bei den Kochs – ein Gedanke, der Mathilde Koch eher mit Schrecken erfüllte. Übersee war eine Option, eine andere war Frankreich, denn Hermann Koch hatte seine alten Verbindungen nicht aufgegeben. Dies kam auch seinen Gästen zugute, denn er hatte immer einen guten französischen Wein im Haus, den er sich von Freunden besorgen ließ. Mathilde Kochs Ängste waren jedoch erst einmal ausgestanden, als ihr Mann bald eine steile Karriere machte: 1851 übertrug man ihm die Aufsicht über den gesamten Bergbau des Oberharzes und 1853 wurde er zum Bergrat, später zum Geheimen Bergrat, befördert. »Adieu, Australien! Adieu, Hamburg! Clausthal soll nun unsere Heimath, auch unsere liebe Heimath bleiben«, schrieb Mathilde Koch erleichtert an ihre Schwägerin. Dank seiner neuen, gut bezahlten Position konnte sich Hermann Koch einen besonderen Wunsch erfüllen: Er kaufte sein Elternhaus am Kronenplatz zurück, in das die Familie 1854 einzog.

Auf dem Naturtrip

KINDERJAHRE UND SCHULZEIT IM HARZ

Das Haus war geräumig, der dazugehörige Garten riesig. 19 Personen lebten darin: Die Kochs mit ihren elf Kindern, Robert »Roë« Biewend, der Neffe von Mathilde Koch, zwei unverheiratete Tanten, die bei der Haushaltsführung halfen, und drei Bedienstete. Im 19. Jahrhundert nicht ungewöhnlich, führte Mathilde Koch das Anwesen als landwirtschaftlichen Betrieb.

Und das war tatsächlich auch bitter nötig: Denn die Großfamilie war dank Hermann Kochs Stellung im Bergbau zwar gut situiert und zudem gesellschaftlich hoch angesehen, aber keinesfalls reich. An allen Ecken und Enden wurde gespart und hausgehalten. Bei den Kindern stieß die strenge Haushaltsführung nicht immer auf Gegenliebe. In einem Brief an seine Mutter, die sich für einige Zeit nicht zu Hause aufhielt, beschwerte sich der 13-jährige Robert über die Sparsamkeit seiner Tante: »Ich hoffe (und alle andern auch) daß Du bald widerkömst, denn Tante Doris streicht nicht dick genug auf und knört immer, daß Du schilst wenn Du wiederkömst, und es ist so viel aufgegessen.«

»Wie wird Robert mit seinen vielen Geschichten fahren, der muß immer neue und andere Bedürfnisse haben.«

MATHILDE KOCH

Der große Haushalt und die dazugehörige Landwirtschaft bedeuteten für die ganze Familie ein enormes Arbeitspensum. Zum Anwesen gehörten rund 20 Morgen Land, versorgt werden mussten Pferde, Kühe, Schweine und Geflügel, auf Wunsch von Mathilde Koch, die »immer größte Tierfreundin war, wurden noch zwei Hunde, Katzen, Meerschweinchen und Kaninchen gehalten«, schrieb Roberts Bruder Hugo Koch später in seinen Erinnerungen. Die Kinder hatten alle ihren Beitrag zu leisten. Robert, von seiner Mutter zum »Hühnermeister« ernannt, war für die Hühner verantwortlich. Im selben Brief, in dem er sich über den strikten Sparkurs seiner Tante beschwerte, erstattete er seiner Mutter pflichtbewusst Bericht über die Lage im Hühnerstall: »Du wolltest gern wissen, wie es meinen Küken geht, sie sind noch alle munter außer daß 4 Küken von den jüngsten weggekommen und 2 chinesische vorgestern ertrunken sind.«

Trotz aller finanzieller Einschränkungen wurde in der Familie Bildung als Mittel zum wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aufstieg großgeschrieben, und man legte deshalb Wert auf eine gute Ausbildung der Kinder. Sowohl die Kochs als auch die Biewends gehörten dem wachsenden Bürgertum an, das im Lauf des 19. Jahrhunderts in Verwaltung, Handel, Justiz und Industrie zunehmend an Bedeutung gewann und mit steigendem Selbstbewusstsein auch nach politischer Mitsprache drängte. Darüber hinaus brachte es die Familientradition im Bergbau mit sich, dass man den Naturwissenschaften und technischen Neuerungen gegenüber aufgeschlossen war. Ehrgeiz, Leistungsbereitschaft, Interesse für praktische Bildung, Technik, Naturwissenschaften und eine gewisse Naturverbundenheit – der Blick in die Familiengeschichte von Robert Koch zeigt, dass diese Faktoren, die später für seine Karriere von entscheidender Bedeutung sein würden, schon in seinem frühesten Umfeld eine wichtige Rolle spielten.

Robert Koch 1854 als Zehnjähriger auf einer Fotografie seines Onkels Eduard Biewend. Zu jener Zeit besuchte er mit wechselnder Begeisterung das Clausthaler Gymnasium.

Roberts Vater machte sich über die Ausbildung seiner Kinder von Anfang an Gedanken. Bereits 1850, Robert war knapp sieben Jahre alt, stellte er einen »Erziehungsplan« für seine Söhne auf. Hermann Koch, ganz ein Mann der Bildung und der Praxis, wollte, dass jeder Sohn ein »Brotfach« und dazu ein Handwerk erlernen sollte. Der Älteste, Adolf, sollte Landwirtschaft studieren und Zimmermann werden. Für den zweiten Sohn, Wilhelm, sah der gläubige Protestant ein Studium der Theologie und eine Ausbildung zum Tischler vor. Da die finanziellen Mittel der Familie zu jener Zeit, vor dem Karrieresprung des Vaters, noch begrenzt waren, beinhaltete der Plan für die jüngeren Söhne kein Studium. So sollte Robert zwei Jahre nach seiner Konfirmation die Schule verlassen, eine kaufmännische Ausbildung absolvieren und nebenbei das Schusterhandwerk erlernen. Doch Hermann Koch erging es ebenso wie vielen anderen Eltern, die für ihre Kinder einen bestimmten Lebensweg planen: Die Söhne zeigten wenige bis gar keine Ambitionen, die beruflichen Vorstellungen ihres Vaters umzusetzen. Tatsächlich absolvierte nur Adolf wenigstens zum Teil die Ausbildung, die sich sein Vater für ihn gewünscht hatte: Er studierte Landwirtschaft in Göttingen und war einige Jahre auf verschiedenen Gütern tätig. 1864 wanderte er zuerst nach Uruguay aus, wo er als Verwalter einer großen Schaffarm arbeitete. Später bewirtschaftete er erfolgreich seinen eigenen großen Grundbesitz im US-Bundesstaat Iowa.