Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Rock & Talk

- Sprache: Deutsch

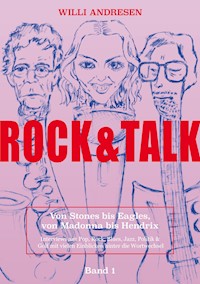

Rock & Talk Von Stones bis Eagles, von Madonna bis Hendrix Band 1

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 573

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

VORWORT

1.

SMALLTALK oder „Meet n‘ Greet“

2.

MADONNA Meine launische Rotzgöre

3.

CHARLIE WATTS Charlie und sein Vogel

4.

LOU REED A Walk on the Nice Side

5.

DON HENLEY Alleinflug

6.

JAMES TAYLOR Tanz auf Grabsteinen

7.

JACKSON BROWNE Botschafter seines Gewissens

8.

BRANFORD MARSALIS Bebop und null Birdies

9.

DR. HENNING VOSCHERAU „Trotz führt in den Wald!“

10.

THE ROLLING STONES Zwei rollende Steinchen

11.

WHITNEY HOUSTON Die Schwarze Venus

12.

SIR GEORGE MARTIN Der älteste Beatle

13.

MARK KNOPFLER Ein Mann mit gewissen Saiten

14.

ERIC CLAPTON Gott trägt Armani

15.

J. J. CALE Ein Leben lang Pensionär

16.

JOHN LEE HOOKER Ein müder Vater des Blues

17.

BRYAN FERRY Der ewige Dandy

18.

DONALD FAGEN Der coole Ironiker

19.

STING Polizist auf Einzelstreife

20.

TOM JONES Im Ring mit dem „Tiger“

21.

LAURIE ANDERSON Oh Superwoman!

22.

MARIANNE FAITHFULL Ein Leben überlebt

23.

AL JARREAU Die besondere Stimme

24.

JOAN ARMATRADING Straßenfeger

25.

ROBERT FRIPP Der ewige Student

26.

BRYAN ADAMS Die Schwarzer Stimme

27.

CROSBY, STILLS & YOUNG Songs übers Leben

28.

PHIL COLLINS Der Mann für alle Felle

29.

RICKIE LEE JONES Verdammt enge Hose

30.

SIMPLY RED Feuer und Flamme

31.

BUDDY GUY Chicagos beste Saite

32.

MIDNIGHT OIL Die Öko-Rocker

33.

LUCIO DALLA Zigeuner und Weltmann

34.

BOB GELDOF Jenseits von Afrika

35.

FOREIGNER Dirty White Boys

36.

VAN DYKE PARKS Der Maestro bizarrer Töne

37.

PAUL SIMON Der Brückenbauer

38.

RINGO STARR Der ewige Clown

39.

ASTRID KIRCHHERR Die Fotografin der Beatles

40.

JANET JACKSON „Bin kein Barbie-Püppchen!“

41.

JULIAN LENNON Aus dem gleichen Holz

VORSCHAU

VITA

BILDNACHWEIS

INDEX

VORWORT

Klären wir zunächst einmal den sprachlichen Sachverhalt. Entsprechend des französischen Wortursprunges „entrevue“ ist das Interview eine „Veranstaltung von Fragen und Antworten zwischen zwei oder mehreren Personen“, wie in der „Brockhaus Enzyklopädie“ nachzulesen ist. Das Gespräch dient zur „Ermittlung von Wissen und Erfahrungen, Meinungen und Wünschen, Einstellungen und Werthaltungen, Verhaltensweisen und ihrer Motive“. Doch die Begegnung zwischen zwei Menschen beinhaltet immer auch viele Optionen und Unbekannte, wie ich aus meiner jahrzehntelangen Erfahrung als (Musik-)Journalist selbst erleben konnte.

Diese vielfältigen und zum Teil überraschenden Erlebnisse und Geschichten hinter und neben den gesprochenen Worten und Sätzen und die oftmals zwischen den Zeilen schlummern, möchte ich mit diesem Buch gerne ein wenig lüften. Was passiert bei einem Interview? Wie laufen die Sitzungen ab? Welche Überraschungen und Enttäuschungen gibt es? Wie zugänglich und freundlich oder wie abgewichst sind die Stars und Sternchen vor und hinter dem Mikrofon? Welche Momente und Begegnungen bleiben von einem Interview für die Ewigkeit hängen – positiv wie negativ? Was verbirgt sich hinter diesem Rock-’n’-Roll-Feeling, das von vielen Anekdoten und Momenten sowie atmosphärischen Eindrücken aus dem Gespräch von Angesicht zu Angesicht belebt und glorifiziert wird? Interviews mit Musikern sind fast immer spannend. Und sie erfordern die ganze Aufmerksamkeit und Offenheit des Gesprächsführenden. Wer etwas von seinem Gegenüber wissen will, der muss den Gesprächsfaden spinnen. Er sollte den Befragten spüren lassen, dass er sich ausreichend mit der Geschichte und dem Werk des zum Interview bereiten Musiker beschäftigt hat. Wer ein Interview führt, der muss zuhören können und auf die Themen und Fakten des Moments spontan mit neuen Fragestellungen reagieren. Floskeln und Halbwissen widerstreben dem Respekt vor Mann oder Frau, die sich zu einem Interview bereit erklärt haben.

Natürlich wollen die Künstler in den meisten Fällen etwas verkaufen: Ein neuer Song, ein neues Album, ein neues Video oder eine neue DVD bzw. Blu-ray oder eine kommende Tournee. Das Produkt soll in die Öffentlichkeit sprich unter die Leute. Journalisten müssen sich stets der brenzligen Situation gewahr werden, ob sie schlichte Hofberichterstatter der Stars und Sternchen sind oder sein wollen. NEIN! Das Interview ist ein bedeutendes Forum der Kommunikation und Information, in dem Frage und Antwort und damit zwei Personen auf Augenhöhe agieren sollten. Dennoch gab und gibt es Regeln, die es einzuhalten gilt – manchmal notgedrungen. So erlebte man/ich in den letzten Jahrzehnten immer wieder Musiker, die für ihre Interviews ganz klare Restriktionen vorab festlegten. Mit dem nordirischen Sänger Van Morrison konnte man nie einfach sprechen. Der Interviewer bekam zunächst einen Vertrag vorgelegt, den es einzuhalten galt. Ohne Unterschrift kein Wort vom Künstler. Ohne Freigabe durch den Manager oder Künstler keine Veröffentlichung. Das Interview wurde in dem Schriftstück meist nur für ein zuvor angekündigtes Magazin oder eine entsprechende Zeitung zur einmaligen Auswertung genehmigt. Nimm es oder lass es! Zum Glück war und ist dieses Vorgehen nicht mehr die gängige Praxis im Umgang zwischen Künstlern und Medienvertretern.

Man sollte sich als Interviewer nie alles gefallen lassen. Ich habe in zurückliegenden Jahren ein Interview von meiner Seite aus abgebrochen. Das geschah 1988 mit dem US-Sänger Boz Scaggs, der Ende der Sechzigerjahre zur Steve Miller Band gehörte und 1977 mit „Lido Shuffle“ seinen bekanntesten Solo-Hit feierte. Scaggs war auf Promotion-Tour für sein neues Album „Other Roads“ und wir hatten einen Termin in Hamburg. Schnell war klar, dass der Mann schlecht gelaunt war. Er hatte keine Lust zum Reden und ich hatte keine Lust, mir diese Laune anzutun. Nach fünf Minuten gab ich ihm zu verstehen, dass die Chemie zwischen uns wohl nicht stimmen würde. Und beendete das Interview. „Thank you and good-bye!“ Auch das gehört zum Thema Augenhöhe. Boz guckte etwas verdutzt – war mir aber wirklich egal.

Die Musikszene hat sich gegenüber den fetten Jahren der ertragreichen Schallplattenverkäufe und der gigantischen CD-Umsätze extrem verändert. Journalisten werden nicht mehr wie in den Siebziger- bis Neunzigerjahren selbstverständlich auf Kosten der Plattenfirmen um die Welt geschickt, um ein Konzert zu besuchen und/oder mit den Künstlern ein Interview über das neueste Produkt sprich Album zu führen. Der Wandel im Digitalzeitalter von den physischen Tonträgern zu den Streaming-Portalen und der Rückgang der finanziellen Erträge haben das Budget für Journalisten-Trips schlichtweg eingedampft. Dennoch lebt das Gespräch zwischen Medien und Musikern weiter – allerdings und vor allem seit 2020/21 forciert durch die Corona-Pandemie weniger im direkten Kontakt als vielmehr auf digitaler Ebene. Viele Interviews wurden/werden per Telefon bzw. Smartphone oder über moderne Videokonferenzsysteme wie zoom, Skype oder Microsoft Teams arrangiert – je nach technischem Standard der beteiligten Personen und der örtlichen Gegebenheiten. Diese Art der Begegnung ist natürlich anders.

„Rock & Talk“ ist vielleicht kein Buch, das man oder frau von der ersten bis zur letzten Seite in einem Rutsch durchliest. Jedes Kapitel für sich ist eine eigene Geschichte. Die Auswahl ist groß. Und ich möchte nicht behaupten: „Ich hatte sie alle!“ Das wäre vermessen und schlichtweg falsch. Dennoch hatte ich die einmalige Chance und das Glück, viele Musiker und Charaktere an den unterschiedlichen Orten dieser Erde zu treffen. Das waren über die Jahre mehr als 500 Begegnungen, die in vielen Fällen mein eigenes Leben nachhaltig bereichert haben. Dafür reiste ich zu Terminen nach Großbritannien, Irland, Frankreich, Italien, Niederlande, Österreich, Spanien, Polen, Australien, Barbados, Kanada und in die USA. Im zeitlichen Rückblick ist es erstaunlich, wie bedeutend und manchmal zeitlos und immer noch zeitgemäß einige Gedanken und Songs der Musiker*innen waren, mit denen ich in den letzten 40 Jahren diese Interviews führen konnte. Ich habe die Inhalte der Gespräche insofern auf das überprüft und reduziert, was heute für viele von Euch noch nachvollziehbar und von Interesse sein kann.

Die folgenden Interviews sind also eine wohl bedachte Auswahl. Einige der 500 Gespräche waren belanglos und nicht geeignet für dieses Buch, bei anderen ließ der technische Zustand der Tonbandaufzeichnungen keine Auswertung zu. Dennoch, die Fülle der Worte reicht für viele interessante Ein- und Rückblick in die Pop- und Rockszene. Eine spannende Zeit war’s allemal. Keep on rocking!

Kapitel 1

SMALLTALK oder „Meet n‘ Greet“ – erste Momentaufnahmen

Smalltalk mit Gregg Allman (l.): Am 24. September 1980 gastierten die Allman Brothers im Hamburger CCH. Nach dem Konzert trafen wir die Band in einem Restaurant der Hansestadt. Ich hatte ein Jahr zuvor mein Volontariat bei dem Musikmagazin „Sounds“ beendet und etablierte meine journalistische Selbstständigkeit. Mit meinem Mentor und Freund, dem „Sounds“-Redakteur Teja Schwaner (re.), verlebte ich einen netten Abend mit dem Sänger der Southern Rock-Band aus Macon, Georgia. Ein offizielles Interview war aus terminlichen Zwängen nicht möglich, also lud die Plattenfirma zueiner entspannten Tischrunde. Solche lockeren Gesprächsangebote statt Einzelinterview gab es über die Jahrzehnte immer wieder.

• • •

Hello world! Interviews sind nicht immer bierernst, die Beteiligten können auch viel Spaß miteinander haben. Hier eine relaxte Gesprächsszene 1983 mit Herwig Mitteregger (li.), dem Schlagzeuger der Berliner Band Spliff, die in den Achtzigerjahren am Boom der Neue Deutschen Welle teilhatten. Der gebürtige Österreicher trommelte für Bands wie Lokomotive Kreuzberg, in der Nina Hagen Band und eben Spliff, die mit dem Song „Carbonara“ 1982 einen ihrer größten Hits feierten und sich 1985 auflösten. Herwig Mitteregger startete 1983 seine Solo-Ambitionen mit dem Debütalbum „Kein Mut, kein Mädchen“. Das Interview konnte ich leider nicht in dieses Buch aufnehmen, da auf den alten Tonband-Aufzeichnungen die Antworten und Fragen nicht mehr zu deuten waren. Goodbye TDK-, Maxell- oder sonstige Audiokassetten. Sorry, Herwig!

• • •

Manchmal reichte es auch nur zu einem kurzen „Hallo“ nach dem Konzert, wie 1978 nach dem ersten Live-Auftritt von Richard T. Bear (re.) in dem legendären Hamburger Live-Club „Onkel Pö“. Der Sänger aus New York City – mit bürgerlichem Namen Richard Gerstein – hatte gerade sein Debütalbum „Red, Hot & Blue“ veröffentlicht. Seine Plattenfirma RCA arrangierte nach dem Konzert ein sogenanntes „Meet n‘ Greet“ und ich plauderte mit dem US-Sänger unverbindlich bei einem Bierchen über Gott und die Rockwelt. Diese kurzweilige Form der Künstler-Begegnung erlebte ich später immer wieder. Auch mit weiteren ähnlich gelangweilten Gesichtsausdrücken.

• • •

Interessant und spannend ist und bleibt das Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Man schaut sich offen in die Augen. Gesichtsmienen verraten manchmal ihre ganz eigenen Geschichten. Und Einzelinterviews eröffnen die Chance, bestimmte Themen in die Tiefe zu verfolgen und unbekannte oder zurückgehaltene Aspekte aufzuhellen. Das geschieht oft aus dem Moment heraus, wenn der Fragensteller direkt auf eine Aussage seines Gegenübers oder auf eine Situation reagieren kann. Solche Augenblicke gehören mit zu den Höhepunkten der vielen Interviews, die auf den folgenden Seiten nachzulesen sind. Viel Spaß und gute Unterhaltung!

Kapitel 2

MADONNA

•••

Meine launische Rotzgöre

Ich war früh dran. Am Thema und an der Person Madonna Louise Veronica Ciccone. Die junge Sängerin aus Bay City, Michigan, hatte gerade ihr zweites Album „Like A Virgin“ fertiggestellt und brachte nach den Singles „Holiday“, „Lucky Star“ und „Borderline“ mit „Like A Virgin“ ihren ersten Nummer-Eins-Hit in den US-Charts in Position. Das gleichnamiges Debütalbum rangierte seit einem Jahr in den Top 10.

Interview-Termin in New York City. Auf Vermittlung der Plattenfirma Warner Records hatten wir uns an einem Tag Ende Oktober 1984 nachmittags um 17:30 Uhr vor der Chemical Bank an der Ecke 72nd Street und Columbus Avenue verabredet. Schon aus der Entfernung sah ich ein Pärchen Hand in Hand angeschlendert kommen. Madonna hatte ihren damaligen Freund John „Jellybean“ Benitez im Schlepptau. Der DJ und Musikproduzent puertoricanischer Herkunft hatte einige Remix-Versionen zu Songs aus Madonnas Debütalbum gemacht und den Single-Hit „Holiday“ produziert. Insgesamt waren die beiden zwei Jahre zusammen. Allein von der Körpergröße gaben sie ein schönes Paar ab, beide klein und gleich groß. Nach einer kurzen freundlichen Begrüßung plötzlich das totale Chaos. Madonna hatte ihre Handtasche beim Shopping liegenlassen. Der Albtraum jeder Frau. Und die Lady wechselte sofort auf partnerschaftliche Kompetenzhoheit: „Honeeey, will you please get it forme. Pleeeaaase... .“ Gegen diese dominant bezirzende Aufforderung – oder war es ein Befehl? – war der Herr machtlos. Missmutig und sichtlich gelangweilt trottete „Jellybean“ von dannen. Wie wohl alle verliebten Männer in solch einer Situation, die null Bock auf eine große Szene haben.

Launisch, selbstbewusst und frech: Madonna anno 1984.

Da stand sie vor mir, die kommende Göttin des Pop. Was man damals nur vermuten, aber nicht mit Sicherheit prognostizieren konnte. Ein Meter und vierundfünfzig geballte Jugendpower. 26 Jahre alt. Ein freches Gesicht. Ab und zu nahm sie ihre Sonnenbrille hoch und blickte mich selbstbewusst und frech an. Oder flitterte sie? Das junge Mädchen vor mir – von einer Lady konnte ich noch nichts erkennen – trug ein T-Shirt und halblange schwarze Pants, die wie eine Radfahrerhose wirkten. Das Outfit war nicht unbedingt der letzte Modeschrei und Madon na wirkte darin eher wie eine eingezwängte Wurst. Sorry! Dazu trug sie ausgetretene Schlappen, die wohl Turnschuhe sein sollten. Da stand eine kleine, rotzige Göre vor mir, oder? Die ist bestimmt schwierig und launisch, schossen mir die Gedanken durch den Kopf. Und sie ist bestimmt verzogen, oder?

Ein Treffen mit Madonna sah in den folgenden Jahren nachweislich ganz anders aus und stand unter völlig anderen Vorzeichen und Vorkehrungen. Doch 1984 gab es noch keine Bodyguards und keine hektisch umherschleichende Manager wie auch keinerlei begrenzte Gesprächszeit und keine Liste mit Themen, die nicht angesprochen werden durften. Ich hatte das Glück, ein normales Interview unter vier Augen in einem kleinen Eckcafé mitten in Manhattan mit Madonna zu führen. Rückblickend ein Glücksmoment. Zudem war es das letzte Interview für längere Zeit, das Madonna damals gewährte. Kurz danach verschwand die Pop-Göre in den Filmstudios, um ihren ersten großen Kinofilm „Susan… verzweifelt gesucht“ mit US-Regisseurin Susan Seidelman und der Schauspielkollegin Rosanna Arquette zu drehen. Dass Madonna nur wenig Lust auf ein Interview hatte, war nach kurzer Zeit nicht zu übersehen. Wir suchten uns einen ungestörten Eckplatz im Café und ich schaltete meinen Rekorder ein. Es müssten „aufregende Zeiten“ für sie sein, versuchte ich das Gespräch in Gang zu bringen. Ein strahlendes Lächeln erhellte ihr Gesicht.

„Oh yeah, ganz bestimmt! Es ist meine Zeit! Mein erstes Album und die Single „Lucky Star‘ sind seit einem Jahr in den Charts. Für das neue Album wollte ich aber einen anderen Sound: Black Music, also mehr tanzbare Grooves. Dance Funk. Dafür brauchte ich den entsprechenden Produzenten und so habe ich mich für Nile Rodgers entschieden. Er hat mit Diana Ross, Sister Sledge, Debbie Harry, David Bowie und INXS gearbeitet. Der Mann ist richtig gut! Der weiß, wie man ein Nummer-Eins-Album produziert. Nile ist zudem ein hervorragender Musiker, also exzellenter Gitarrist.“

Also hatte er alle Freiheiten, den Sound und die musikalische Richtung des Albums zu bestimmen...

„Nein! Niemals! Er sollte sich meine Songs anhören und die Richtung erkennen, in die ich gehe wollte. Es ging um MEINE Musik. Ich fühlte beim Schreiben nicht den Druck: ‚Oh, jetzt musst du aber richtige Kracher schreiben.‘ Nach dem Erfolg meines ersten Albums ließ ich diesen Druck nicht an mich heran. Ich kannte einige Kollegen, die Songs für mich schreiben wollten. Von den neun Songs stammen fünf von mir.“

Du bist gelernte Tänzerin. Wie hilfreich kann dieses Talent für Deine Musikkarriere sein?

„Als ich nach New York kam, da wollte ich eigentlich Profi-Tänzerin werden. Natürlich hilft es mir, wenn ich als Sängerin auftrete. Ich will eine Sängerin auf der Bühne sehen, die sich bewegen kann.“

Welche Idee oder Geschichte steckt hinter dem Albumtitel „Like A Virgin“?

„Es ist ein Gefühl, das ich hatte. Es entspricht dem Gefühl für das erste Mal. Der Song handelt von diesem Mädchen, das mitten in einer schwierigen Lebenssituation steckt und das dringend jemanden braucht, der ihr neue Hoffnung aufs Leben gibt. Ich möchte den Menschen ein gutes Feeling mit meiner Musik geben.“

Es war nicht zu übersehen, dass das Thema Musik nicht die gleiche Aufmerksamkeit und Euphorie bei Madonna auslöste wie Tanz und Film. Lustlos stocherte und rührte sie in ihrem Kaffee und blickte schon mal gelangweilt aus dem Fenster. Also bemühte ich mich, den Fokus auf die Schauspielerei zu lenken. Vielleicht wäre hier mehr aus meinem gelangweilten und störrischen Gegenüber herauszuholen.

„Mir sind schon viele Rollen für Filme angeboten worden. In einem Film sollte ich eine Striptease-Tänzerin in Las Vegas spielen. In einem anderen sollte ich eine unverheiratete Frau mit Kind spielen. Ich möchte eine seriöse Schauspielerin werden und nicht Teil dieses Trends: Berühmte Sängerin wird Schauspielerin. Ich will nichts mit diesen Musikstar-Filmen zu tun haben wie zum Beispiel Prince in ‚Purple Rain‘. Die Story war einfach mies und dürftig. Prince ist ein toller Performer und ich liebe die Konzertszenen in dem Film. Die Musik ist toll! Aber die Story... . Ich hasse es, wenn jemand sein eigene Rolle spielt und er ist immer noch am Leben. Es ist verrückt und falsch, wenn du einen Film über dein eigenes Leben drehst und stehst immer noch mitten im Leben.“

Schon 1984 war es so offensichtlich, dass Madonna immer sie selbst war und nur wenige Kompromisse macht. Eine starke Selbstsicherheit blitze bei ihren Antworten oder Gesten und Reaktionen durch. Eine Charakterstärke, die in den nachfolgenden Jahre ihren Weg zum Pop-Olymp prägen sollte. Aus der kleinen Provinz-Tänzerin sollte sich sehr schnell eine der größten weiblichen Popstars herauskristallisieren. Und eine mit allen Wassern gewaschene Unternehmerin.

Schon die Informationen und Anekdoten um die Verhandlungen für ihren ersten Vertrag mit Sire Records waren von einem äußerst individuellen Verhalten geprägt. So lag Sire-Boss Seymour Stein mit einem ungefährlichen Herzinfarkt im New Yorker Krankenhaus, als Madonna gegen acht Uhr abends vorbeischaute, um sich für einen Vertrag zu empfehlen. Kein Geringerer als Island-Boss Chris Blackwell hatte das singende und tänzelnde Mädel namens Madonna Ciccone gerade abgelehnt, obwohl ihr Song „Everybody“ große Resonanz im New Yorker Tanztempel „Danceteria“ geweckt hatte. Seymour Stein kam damals mächtig in Zugzwang, nach dem ein Sire-Mitarbeiter Madonnas Besuch ankündigt hatte. In seinem nach hinten offenen OP-Kittel sowie völlig unrasiert und ungewaschen wollte er das weibliche Jungtalent selbstverständlich nicht empfangen. Er griff zum Telefon und beorderte seine Sekretärin mit einem frischen Schlafanzug plus einem Friseur ins Krankenzimmer. Mit Erlaubnis der Ärzte durfte er sich sogar gründlich waschen. „Ich hatte nun einmal den Wunsch, halbwegs gesund auszusehen“, erzählte Stein später. „Wir befanden uns gerade am Anfang der AIDS-Welle und ich wollte Madonna nicht den Eindruck vermitteln, als würde sie einen Vertrag mit jemandem unterschreiben, den es schon bald dahinraffen würde.“ Ganz allein konnte Seymour Stein den möglichen Deal mit Madonna allerdings nicht umsetzen, also hielt er Rücksprache mit Nesuhi Ertegun, dem Chef von WEA International. „Wenn du brav den Anordnungen der Ärzte folgst“, hatte Ertegun nachmittags am Telefon gemahnt, „werde ich auch genügend Mittel zur Verfügung stellen, um das Mädchen unter Vertrag zu nehmen.“ Als Madonna schließlich abends bei Seymour Stein am Krankenbett vorbeischaute, da wurde dem Plattenboss schnell klar, dass er sich seine modischen Anstrengungen und Verschönerungen hätte ruhig sparen können. Sein Fazit für den nachfolgend abgeschlossenen Deal war nüchtern und emotionslos: „Sie hätte auch keine Einwände gehabt, wenn ich im Sarg gelegen hätte. Alles, was sie wollte, war ein Deal.“

Die Aufmerksamkeit und die Laune meiner Gesprächspartnerin ließ an unserem gemeinsamem Oktobertag 1984 in dem New Yorker Café zunehmend nach bzw. hatte sich längst um 180 Grad gedreht. Die jugendliche Popmietze wirkt so kühl und emotionslos wie wohl damals bei Seymour Stein am Krankenbett. Ich zog ein letztes Thema aus dem Hütchen, dessen Bedeutung und Wahrhaftigkeit für Madonna sich aber erst über die nächsten Jahre zeigen sollte.

Wie wichtig sind Image und Imagepflege für eine Künstlerin wie Dich?

„Ja, du kannst die Menschen sehr verwirren, wenn du ständig dein Image wechselst. Obwohl ich mein Image gerne öfter mal verändern würde. Es ist aber sehr wichtig, dieses Image konstant zu halten, wenn du Erfolg haben willst. Für mich ist es momentan sehr wichtig, Erfolg zu haben, also werde ich mein Image nicht verändern – auch wenn ich es manchmal nicht mehr ertragen kann.“

Der Blick wendete sich ab von mir. Auch die Bereitschaft für weitere Antworten schien wie abgeschnitten. Kein Wunder, „Jellybean“ war mittlerweile von seiner Mission zurückgekehrt und saß mit der Handtasche nur wenige Tische von uns entfernt. Madonna hatte ihn längst entdeckt. Mit einem knappen „Thank you“ erhob sie sich und entschwand umgehend in die Arme ihres Lovers. Zwanzig Minuten Interview mit Madonna mitten in New York – das war schon eine interessante Begegnung mit einer Künstlerin in ihren frühen Anfangstagen. So unkompliziert sollten ihre Interviews in der Folge nie wieder sein. Ihre launischen Attitüden sollte Madonna auch als reife Frau nie aufgeben. Image muss halt gepflegt werden. Und in dieser Disziplin ist Madonna bis heute die Königin.

LEBEN & MUSIK: Madonna Louise Ciccone wurde am 16. August 1958 in Bay City im US-Bundesstaat Michigan geboren. Sie wurde in katholischen Schulen und zeitweise in einer Klosterschule erzogen. Nach der High School begann sie eine Tanz-Ausbildung an der Universität von Michigan, die sie vorzeitig abbrach. Mit angeblich 30 US-Dollar in der Tasche reiste sie nach New York, wo sie sich mit Gelegenheitsjobs wie Kellnern durchschlug. Es entstanden auch erste Nacktaufnahmen, die Jahre später in den US-Magazinen „Playboy“ und „Penthouse“ erschienen. Der Chef von Sire Records, Seymour Stein, gab Madonna den ersten Plattenvertrag und 1983 erschien das Debütalbum mit dem markanten Titel „Madonna“, das ihr damaliger Freund „Jellybean“ mitproduzierte. Die dritte Single „Holiday“ ebnete schließlich den internationalen Durchbruch. Für das zweite Al bum „Like A Virgin“ konnte die US-Sängerin als Produzenten ein echtes Schwergewicht verpflichten. Nile Rodgers, kreativer Kopf und Rhythmusmotor des Duos Chic („Le Freak“) und Produzent von Michael Jackson, David Bowie, Diana Ross und Duran Duran, verpasste ihr einen rockigen Dance-Groove. Madonnas Alben und Singles verkauften sich bis heute in aller Welt millionenfach.

Eine Auswahl an bedeutenden Alben:

Madonna (1983)

Like A Virgin (1984)

Like A Prayer (1989)

Ray Of Light (1998)

Music (2000)

Rebel Heart (2015)

Kapitel 3

CHARLIE WATTS

•••

Charlie und sein Vogel

Das „Ronnie Scott’s“ ist einer der bekanntesten Live-Clubs in London. Eine Jazz-Höhle mitten im Vergnügungsviertel Soho. Der Club eröffnete am 30. Oktober 1959 in einem Kellergeschoss und blieb selbst nach einem Umzug 1965 in größere Räumlichkeiten in der naheliegenden Frith Street 47 das Mekka der Jazz-Fans und Musiker aus aller Welt. Eigner und Geschäftsführer waren die beiden Jazz-Saxofonisten Ronnie Scott und Pete King. Zoot Sims trat 1962 als erster US-Jazzer im Londoner Kellerclub auf. Da viele der auftretenden Musiker als Solisten ohne Rhythmusgruppe durch die Lande reisten, rekrutierte sich im „Ronnie Scott’s“ sehr früh eine Hausband. Über die Jahre wurden zahlreiche legendäre Konzertmitschnitte für Platte aufgenommen, u. a. mit Chet Baker, Wes Montgomery, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Anita O’Day, Bill Evans, Nina Simone, Stan Getz, Curtis Mayfield, Jamie Cullum, Van Morrison und Jeff Beck.

Die Wahl des Lokals für ein Interview mit Charlie Watts am 6. August 1991 überraschte mich zunächst, passte aber letztendlich perfekt zum Thema. Der langjähriger Schlagzeuger der „Greatest Rock ‘n’ Roll Band in the World“ hatte mit seinem eigenen Jazz-Quintett ein kleines Soloalbum mit sieben Songs aufgenommen und veröffentlicht und lud zum raren In terview in den Club, in dem er als Jazzer schon mehrfach auf der Bühne stand. Die Mini-CD „From One Charlie“ (mit 28 Minuten Spielzeit) plus ein kleines Büchlein (als Neuauflage einer Originalausgabe von 1964) unter dem Titel „Ode To A Highflying Bird“ mit eigenen Cartoons war seine Referenz und Liebeserklärung an den legendären amerikanischen Bebop-Saxofonisten Charlie Parker. Die Hauptfigur der liebevollen Zeichnungen war ein Vogel namens „Bird“, bekanntlich der Spitzname von Charlie Parker. Der US-Jazzer als lustiger und trauriger Vogel. Herrlich! Musik und Cartoons waren stilvoll verpackt in einer lukrativen Box mit hohem Sammlerwert. Heute ein absolute Rarität, die zu überhöhten Preisen gehandelt wird. Schon als junger Grafiker in den 1960er-Jahren bei der Londoner Werbe-Agentur Charles, Hobson & Grey war Charlie Watts ein eingefleischter Jazzfan. John Coltrane, Miles Davis, Kenny Clarke, Louis Armstrong, Oscar Peterson, Dexter Gordon und eben Charlie Parker spielten Tag und Nacht auf seinem Plattenteller. Jazz nonstop.

•••

Zwei Vögel namens „Bird“– aus der Feder von Charlie Watts als Reverenz an Charlie Parker.

Es war vier Uhr nachmittags und ich saß voller Erwartungen – und leicht nervös – im „Ronnie Scott’s Jazz Club“. Der Laden wirkte um diese Zeit wie eine leergefegte Kantine. Die Bühne war dunkel. Nur die Bilder an der Wand vermittelten etwas vom Ruhm alter Tage. Unzählige Jazz-Stars hatten diese Bühne bevölkert. Einer „lehnte“ noch zum Zeitpunkt meiner Anwesenheit demonstrativ an der Garderobentür. Ein lebensgroßes Abbild des US-Saxofonisten Charles Christopher jr. Parker, genannt „Bird“, zierte die gesamte Türfläche. Plötzlich trat eine andere, lebende Legende davor: Charlie Watts. Ohne großes Aufsehen war der damals 50-jährige Rolling Stone einge troffen. Ein typisch englischer Gentleman im feinen Anzug. Bescheiden wandelte er durch die wenigen Anwesenden im Raum. Charles Robert Watts war ein zurückhaltender Mann mit grauen Schläfen und kurzen Haaren, der den öffentlichen Budenzauber nur mit seinen Kumpels von den Rolling Stones erduldete. Ansonsten war er unauffällig und schweigsam. Auf der Straße würden nur wenige Passanten den prominenten Musiker erkennen. Für Interviews stellte er sich nur ganz selten zur Verfügung. Dabei hatte der Brite viel zu berichten. Abseits des Rock ‘n’ Roll pflegte er ein eigenes, wenig bekanntes Leben für den Jazz. Mister Watts blickte sich suchend in dem pubikumsleeren Live-Club um und kam zielstrebig mit einer Plastiktüte in der Hand auf mich zu, sagte kurz „Hello“ und dann erst mal einige Minuten lang gar nichts.

Der Autor (li.) in einem der sehr seltenen Interviews mit dem berühmten Rolling-Stones-Drummer und Jazz-Fan Charlie Watts.

Ein Interview mit dem Schlagzeuger der Rolling Stones war die Herausforderung schlechthin. Erstens, weil der Mann eigentlich nie eines gab, und zweitens, weil er, wenn überhaupt, dann nur wenig sprach. Zu lachen hatte man auch nichts – Charlie Watts lachte nie. Auf die erste Frage, wie er das Leben als Rockstar empfindet, antwortete er kurz und präzise: „Man lebt, man stirbt. Sogar an Wochenenden.“ Dabei schaute er versteinert in die Leere des Raums. Keine Regungen auf den schmalen Lippen. Ein paar müde Augen blickten mich an, versunken in tiefen dunklen Höhlen. Dann flossen die ersten Worte zum angepeilten Gesprächsthema.

„Im Grunde genommen mag ich keinen Rock ‘n’ Roll. Ich liebe Jazz. Nur mit den Rolling Stones spiele ich Rock ‘n’ Roll. Ich spiele in einer der besten Bands der Welt. Ich hätte das nie so lange ausgehalten, wenn ich diese Jungs nicht so geliebt hätte. Ich wollte immer Mitglied einer Gruppe sein. Wenn ich heute mit den Rolling Stones spiele, dann fühle ich mich, als wäre ich der Schlagzeuger von James Brown oder der von Marvin Gaye. Ein besseres Gefühl kann ein Trommler wohl kaum haben. Doch eigentlich wollte ich immer nur für Charlie Parker Schlagzeug spielen – leider starb er vorher. Die Stones finden es toll, was ich mache, und sie unterstützen mich. Keith hat meine Jazz-Konzerte in New York besucht. Mick und Keith waren auch hier im ‚Ronnie Scott’s‘. Bill Wyman ist immer zu beschäftigt und hat eigentlich nie Zeit. Ronnie wollte auch vorbeikommen, doch ich habe es ihm verboten. Der Mann macht einfach zu viel Lärm. Der Mann ist nicht zu ertragen.“

Mister Watts besaß einen ausgeprägten, typisch englischen Humor: trocken, wortkarg und tiefgründig. Auf die Frage, warum er trotz glühendem Jazz-Herzen dennoch für die Stones trommelt, antwortete er lakonisch: „Sie waren die einzige Band, die mir einen festen Job anboten.“ Über den legendären „Father of British Blues“, Alexis Korner, für dessen Formation Blues Incorporated er hinterm Schlagzeug hockte, lernte Watts den Gitarristen Brian Jones kennen und wurde im Januar 1963 schließlich von Mick Jagger & Co. erstmals als neuer Stones-Drummer vorgestellt. Mit seinem trockenen, direkten und schnörkellosen Schlagzeugstil entwickelte er sich über die nächsten Jahrzehnte zum soliden Fundament der britischen Rocker. Doch der Jazz ließ ihn niemals los und so schuf er ein musikalisches Eigenleben neben Hits wie „Jumpin‘ Jack Flash“ und „Satisfaction“. Das Charlie Watts Quintett war aber nur als lockere Formation ohne verpflichtende Zukunft zusammengestellt. Mr. Watts gab ganz offen zu, dass er kein Talent als Leader besaß.

„Als ich zwölf Jahre alt war, hörte ich Charlie Parker zum ersten Mal. Ich mochte seinen Sound. Er bedeutet mir heute genauso viel wie damals. Charlie war nicht besser oder schlechter als Louis Armstrong. Er war einer von vielen und er gehörte zu meiner Generation. Deshalb war er das Aufregendste und Wichtigste jener Tage. Wie John Coltrane. Ich spiele jedoch mehr Musik von Charlie Parker als von John Coltrane. Frag mich nicht warum. Ich mag Charlie Parker, aber ich analysiere das nicht. Du hörst nur einmal zu und beim Hören lernst du vielleicht einiges von denen. Auch von solch einem tragischen Leben, wie Charlie Parker es führte. Als Knirps rollte ich mir aus einer Tageszeitung ein Saxofon und dudelte los.“

Die Augen, die nahezu alles gesehen hatten, was der Rock ‘n’ Roll an Glanz und Schatten zu bieten hatte, funkelten bei diesen Erinnerungen wie Diamanten. Eines Tages hörte der junge Charlie Watts den Song „Flamingo“ des US-Saxofonisten Earl Bostic. Ein Kracher. Doch Charlie ahnte, wie schwer es sein würde, Saxofon zu spielen. Zum Glück hörte er wenig später den Song „Walking Shoes“ vom Gerry Mulligan Quintett und war fasziniert vom Spiel des Schlagzeugers Chico Hamilton. Ein einschneidendes Erlebnis. Charlie wusste nun, dass er unbedingt Schlagzeug spielen wollte. Kein Jazz-Drummer, die Limitierungen seines Stils waren ihm bewusst. Und so widmete er sich vornehmlich dem Rock ‘n’ Roll. Und seinem Beruf als Werbegrafiker.

„Ich habe das Buch mit den Cartoons über Charlie Parker gemacht, als ich zwanzig Jahre alt war und als Grafiker in London arbeitete. Ich habe es damals mit Tinte auf speziellem Papier gezeichnet. Es war eigentlich mehr eine Übung, um meine handwerklichen Fähigkeiten zu verfeinern. Ich schrieb die Texte, illustrierte diese und packte alles zusammen in eine Mappe. So konnte ich es für Werbezwecke benutzen. Mark Hayward von Vinyl Experience schlug mir vor, Musik zu diesem Buch aufzunehmen, wenn wir das Buch neu veröffentlichen würden. So könne man alles zusammen in einer Box auf den Markt bringen. Mark schickte mir dann eines Tages einen Brief, wo er schrieb, er würde gerne das Buch neu veröffentlichen. Mein spontaner Entschluss war: Nie und nimmer! Welch‘ unglaublich schlechtes Briefpapier benutzte dieser Mann. Dann sprach ich mit ihm und änderte meine Meinung. Übrigens war er nicht der Erste, der mich auf eine Wiederveröffentlichung angesprochen hat. Rund zwanzig Personen haben mich in den vergangenen zwanzig Jahren immer wieder angerufen oder angeschrieben. Das Buch erschien erstmals 1964, herausgegeben von einem Typen, der damals die Fanzines ‚Beat Monthly‘, ‚The Beatles Monthly‘ und ‚The Rolling Stones Monthly‘ veröffentlichte. Ich habe das Buch damals mit Tinte und Bürste gemacht. Es ist sehr schwierig, das zu reproduzieren. Mark reproduzierte das Buch perfekt – mit allen alten Farben und dem gleichen Papier. Alles war perfekt. Ich wollte erst nicht, aber dann haben wir die Songs in zwei Tagen aufgenommen. Wir orientierten uns an einer bestimmten Phase aus der Musik von Charlie Parker, jene Ära mit Trompeter Red Rodney und Kenny Clarke am Schlagzeug. Sie machten vier Platten. Diesen Sound wollte ich haben. Nur die Orchestersounds wurden mit Overdubs produziert. Unsere Version von ‚Blue Bird‘ ist, glaube ich, fast genauso gut wie die von Charlie Parker selbst. Charlie konnte so unglaublich improvisieren. Noch heute läuft es mir heiß und kalt den Rücken herunter, wenn ich ihn spielen höre.“

Der ehrenwerte Gentleman im feinen Anzug blühte bei seinen Erinnerungen und Erzählungen mehr und mehr auf. Natürlich mit der gebotenen Haltung eines englischen Gentleman. Und Charlie kam in einen unerwarteten Redefluss. So überrollte mich der äußerst zurückhaltende alte Schweiger mit seinen schönen Geschichten wie ein kleiner Wasserfall.

„Ich habe noch zwei andere Bücher gemacht, die aber keiner kennt. Eines ist ein Kinderbuch über Flaggen und Tiere und hat den Titel ‚Deserve Flaggs‘. Ich habe beide Bücher gemacht, als ich zwanzig war. Seither habe ich kein neues Buch mehr geschrieben oder illustriert. Ich bin faul, wie die meisten Musiker. Vielleicht bin ich nur noch fauler als die meisten Anderen, doch ich bin zufrieden. Es ist vielleicht nicht solch eine tolle Lebensphilosophie, was soll’s. Wenn ich zuhause bin, höre ich viel Klassik. Und Jazz. Klassik höre ich den ganzen Tag lang. In John Coltrane, Bix Beiderbecke oder Charlie Parker stecken einfach mehr Tiefe als in Jerry Lee Lewis. Wenn ich in London bin, dann gehe ich schon in Konzerte und höre mir einige junge Jazzmusiker an. Doch ich lebe außerhalb von London in einem alten Brauereihaus aus dem 16. Jahrhundert in Lewes, Sussex, und es ist jedes Mal eine weite Anreise. So bleibt es bei nur wenigen Konzertbesuchen. Früher war das anders, da saß ich mindestens einmal die Woche bei Ronnie im Club.“

Zurück zu Charlie Parker. Hast Du Clint Eastwoods Kinofilm „Bird“ über das Leben und Sterben von Charlie Parker gesehen?

„Ja, das war okay. Nur Charlie Parker hatte etwas mehr Humor als diese traurige Filmfigur, wie mir der Jazz-Trompeter Red Rodney einmal persönlich versicherte. Parker war ein Chaot, der exzessiv trank, exzessiv aß und Unmengen von Drogen zu sich nahm. Das hält kein Leben aus. Das zeigt der Film, doch leider fehlt etwas von der lustigen Seite von Charlie Parker. Das Leben dieses Typen verlief nur in Hochs und Tiefs. Ich denke, Drogen hatten mehr Einfluss auf ‚Stg. Pepper‘ als auf den Jazz von Charlie Parker. Natürlich hätte Charlie Parker einige Sachen anders gemacht und anders gespielt, wenn er keine Drogen zu sich genommen hätte. Drogen beeinflussen, sind aber nicht hilfreich für eine bessere Musik. Vielleicht fühlt man sich für einen Moment besser, wenn man auf die Bühne geht. Um diesen Kick zu kriegen, kann ich auch einen Whisky trinken. Alkohol und Drogen sind die größten Versuchungen, denen Musiker verfallen können. Was machst du ansonsten, wenn du den ganzen Abend in einer Bar oder in einem Club rumhängen musst? Wenn du auf Tournee bist und Konzerte spielst, dann verändert sich dein gesamter Tagesrhythmus.“

Hat das Älterwerden Deine Begeisterung für den Bühnenauftritt geschmälert?

„Nein, ich habe nie darüber nachgedacht. Ich habe keine Probleme mit dem Alter. Ich habe immer ältere Menschen gemocht. Meine Frau Shirley ist sowieso der Meinung, dass ich ein alter Mann bin. Ich war schon immer älter. Ich liebe alte Dinge. Außerdem wandelt sich dein Interesse für Dinge, wenn du älter wirst. Du bist nicht mehr nur für die Musik zu haben wie damals als Zwanzigjähriger.“

Ein schönes Schlusswort. Ich bedankte mich herzlich für das Gespräch und die Zeit, die sich Charlie Watts genommen hatte. Es war ein Interview, wie man es nicht jeden Tag als Musikjournalist erlebt. Aus der anfänglichen Zurückhaltung und Distanz entwickelte sich eine angeregte Annäherung über unterschiedliche Fragen und interessante Antworten, über verstaubte Erinnerungen und feine Anekdoten. Und dann zückte er einen Stift und schrieb eine persönliche Widmung auf eine vorfertigte Zeichnung mit einem sonnenbebrillten „Bird“: „from one charlie – To Willy. Thank you from A Charlie 91‘“. Welch‘ eine nette Geste und welch‘ eine Riesenfreude. Zum Abschied lächelte der leibhafte Charlie mir sogar noch freundlich zu, dann griff er seine Plastiktüte und steuerte mit einem dezenten britischen „Goodbye“ auf den Ausgang des Jazzclubs zu. Kurz vor der Tür drehte er sich plötzlich noch einmal um, blieb kurz stehen und meinte mit einem schelmischen Blick zu mir: „Willi, write something nice...“ Und schon entschwand der nette Charlie in die weite Londoner Großstadt-Anonymität. Welch‘ ein toller Kerl!

Eine ganz persönliche Widmung fürs Leben. Thank you, Charlie! R.I.P.!

LEBEN & MUSIK: Charlie Watts, eigentlich Charlies Robert Watts, wurde am 2. Juni 1941 in Kingsbury nordwestlich von London geboren. Sein Vater war Lastwagenfahrer. Mit seinem Jugendfreund Dave Green entdeckte Charlie die ersten Jazz-Platten von Jelly Roll Morton und Charlie Parker. Mit fünfzehn Jahren setzte sich Charlie Watts erstmals hinters Schlagzeug. Von 1958 bis 1959 gespielte er zusammen mit seinem Freund Dave in der Jazzband The Jo Jones All Stars. Nach Schulabschluss arbeitete Charlie als Werbegrafiker bei der Londoner Agentur Charlie Daniels Studios, später wechselte er zu Charles, Hobson & Grey. 1961 traf er Alexis Korner und wurde Drummer bei The Blues Incorporated. Hier lernte er Brian Jones kennen und wurde 1963 Mitglied der Rolling Stones. Was ihn nie davon abhielt, Abstecher in die Jazz-Musik mit Formationen wie Rocket 88 oder dem Charlie Watts Quintet zu machen. Er nahm Jazz-Platten auf und tourte mit den Jazz-Kollegen. Das wohl größte Lob bekam er von einem langjährigen Kollegen. „Charlie kann mit seinem einfachen klassischen Set alles spielen“, schreibt Keith Richards in seiner Autobiografie „Life“. „Er protzt nicht rum, aber dann hörst du ihn und es reißt dich fast von den Beinen. Und er spielt mit Humor… . Die Art, wie er den Beat dehnt, und wie wir darüber spielen, ist ein Geheimnis des Stones-Sounds. Charlie ist im Grunde ein Jazz-Schlagzeuger, was bedeutet, dass der Rest der Band in gewisser Weise eine Jazzband ist. Er steht auf einer Stufe mit den Besten, mit Elvin Jones und Philly Joe Jones.“ Charlie Watts spielte wie Mick Jagger und Keith Richards auf allen Stones-Platten bis 2021. Mit seiner Frau Shirley Anne, die in den 1960er-Jahren Bildhauerei studierte, lebte er auf einem Gestüt in der Grafschaft Devonshire und züchtete Araberpferde. Im August 2021 musste sich er einer Operation unterziehen und es war klar, dass der Drummer die Rolling Stones auf einer geplanten US-Tournee nicht begleiten würde. Am 24. August 2021 folgte die traurige Nachricht, dass Charlie Watts im Alter von 80 Jahren in einem Krankenhaus in London im Kreise seiner Familie friedlich verstorben sei. Bryan Adams verabschiedete sich von Charlie Watts als „einem der größten Rock-Schlagzeuger und einem wahren Gentleman“. Elton John würdigte seinen Musikerkollegen als „ultimativen Schlagzeuger“ und „stilvollsten aller Männer“. Selbst Paul Stanley von der US-Rockband Kiss schwärmte von Charlie Watts als „eine der wahren Ikonen und das Rückgrat der Stones“. Und für Schlagzeug-Kollege Stewart Copeland von The Police war der britische Rock- und Jazz-Gentleman schlichtweg „ein stiller Riese.“

Eine Auswahl an bedeutenden Platten:

… mit den Rolling Stones:

alle Alben zwischen 1964 und heute

… ohne die Rolling Stones:

The Charlie Watts Orchestra: Live at Fulham Town Hall (1986)

The Charlie Watts Quintet: From One Charlie (1991)

The Charlie Watts Quintet: Tribute To Charlie Parker with Strings (1992)

Charlie Watts/Jim Keltner Project (2000)

Kapitel 4

LOU REED

•••

A Walk on the Nice Side

Die Bestätigung für das Interview mit Lou Reed kam vorab schriftlich von der Plattenfirma WEA. Das Gespräch war auf Donnerstag, den 26. Januar 1989, um 11:00 Uhr im Hotel „Ramada Renaissance“ in Hamburg terminiert. Es wurde mir eine Stunde mit Lou Reed zugestanden, um unter anderem über sein aktuelles Album „New York“ zu sprechen. Dazu gab es eine Liste mit Themen und Punkten, die für das Interview absolut tabu wären. Ein blasser, zunächst zurückhaltender Mann saß mir in einer Suite des Hotels gegenüber: Nickelbrille, Jeans, schwarzer Pullover und schwarze Lederjacke. Nur ein Mineralwasser stand zwischen uns. Und der Respekt, der mich seit Tagen verfolgte. Mit Lou Reed machte man nicht irgendein Interview. Der Mann war zu wichtig für mich. Er war der Musiker, den ich als Journalist und Fan immer treffen wollte. Wie Keith Richards und Pete Townshend und Bruce Springsteen. Das waren die Persönlichkeiten, die mich stets imaginär und auf Platten mit ihrer Musik begleitet haben. Heroen, Idole, Lebensretter. Wie kommt man an solche Typen sehr nahe ran? Wie schafft man eine Gesprächsatmosphäre, in der sie offen und ehrlich erzählen. Wie würde sich der Typ direkt vor mir zeigen? War er immer noch das Riesen-Arschloch, das mit Journalisten eigentich nichts zu tun haben wollte. Der WEA-Katalog mit den Maßreglungen für das Interview verhinderte eigentlich jegliche Annäherung und alle erhofften intensiven Berührungspunkte. Demnach wollte Lou Reed partout nicht über folgenden Punkte befragt werden noch Antworten geben:

- seine Vergangenheit

- Velvet Underground

- Drogen

- AIDS

- sein Privatleben

- Andy Warhol, insbesondere das Projekt „Requiem For Andy Warhol“, welches er zusammen mit John Cale erarbeitet hatte und zum Teil schon Anfang Januar 1989 in einer Kirche in Brooklyn, New York, aufgeführt hatte.

Solche Vorab-Zensur war Ende der 1980er-Jahre in der Musikszene nicht neu, doch die kontrollierte Bevormundung der Medienvertreter verstärkte sich zunehmend. Dazu bürgerte es sich ein, dass ein Angestellter der Plattenfirma oder des Managements als Wachhund während des gesamten Interviews im Raum blieb. In meinem Fall hieß die „Wachhündin“ Sue Wildish und arbeitete bei WEA International in London. Diese Lady nahm ihre Aufpasser-Funktion sehr ernst: Exakt nach zwanzig Minuten brach sie das Interview mit Lou Reed ab. Natürlich überraschte mich dieser unerwartete Eingriff in das Gespräch, denn noch kurz vor der Audienz war mir von der deutschen WEA-Kollegin nochmals eine Stunde Interview zugesichert worden – wie seit der ersten Terminabsprache vor einigen Wochen vereinbart. Ich ließ der englischen Lady wissen, dass ich ihre Art nicht gerade für cool cool hielt. Sie antwortete, ich wäre vor dem Interview über die Länge informiert worden und ich könnte mich bitte über dieses Missverständnis draußen auf dem Flur mit der deutschen WEA-Kollegin unterhalten. Es entwickelte sich eine kurze lebhafte Debatte zwischen der englischen Promo-Lady und mir, aus der sich Lou Reed cool heraushielt. Ich fragte nach, ob etwas schiefgelaufen wäre oder ob der Künstler über gewisse Fragen erbost gewesen wäre. Mir waren keine geheimen Handzeichen oder ein verstecktes Augenzwinkern als Signal für einen Abbruch seitens des Künstlers aufgefallen. Ich verließ ziemlich sauer den Raum und Mr. Reed blickte etwas ratlos und verdutzt hinter mir her. Ich konnte die verkorkste Sachlage wohl nur mit der Hamburger WEA-Mitarbeiterin klären – draußen auf dem Hotelflur. Auch sie war sichtlich überrascht von der Kürze des Interviews. Selbst das direkte Gespräch zwischen den beiden Promotion-Damen konnte keine zufriedenstellende Lösung bewirken. Mir reichte es. Ich hatte die Schnauze voll und wollte frustriert von dannen ziehen. Nie wieder WEA! Doch da kehrte Miss Wildish nach einer kurzen Rücksprache aus dem Hotelzimmer zurück, in dem der Künstler immer noch hockte, und bat vielmals um Entschuldigung. Es würde sich um ein Missverständnis handeln, aber Lou Reed hätte in München alle Interviews nach zwanzig Minuten abgebrochen. Und dann meinte die Lady der vorschnellen Entscheidungen: „Lou Reed möchte gerne das Interview mit Ihnen weiterführen. Ihm hat das Gespräch bisher sehr gefallen.“ Was war geschehen? Mir summte plötzlich eine abgewandelte Songzeile durch meine Sinne: Walk on the nice side...

Der Provokateur par excellence: Lou Reed (1989).

Okay, auf zur zweiten Runde. Mit einem dezenten Lächeln empfing mich der Rockstar zurück in der Gesprächs-Arena. Die spürbare Distanz der ersten Talkrunde hatte sich plötzlich aufgelöst und ein viel offener und viel entspannterer Lou Reed konzentrierte sich auf meine Fragen und seine Antworten, die ausführlicher und detaillierter ausfielen. Plötzlich offenbarte sich dieser angeblich schwierige Lou Reed als netter Kerl, der wohl keinen „Walk On The Wild Side“ mehr im Sinn hatte.

Wo liegt für Lou Reed nach so vielen Jahren die Herausforderung, immer wieder eine neue Platte wie gerade „New York“ zu machen? Beschäftigungs-Therapie kann es nicht sein, oder?

„Nein, keineswegs. Mein Ehrgeiz treibt mich immer wieder an. Ich liebe es über alles, Songs zu schreiben. Andererseits arbeite ich gerne mit Leuten zusammen, mit denen ich mich verstehe. Im Prinzip läuft diese Arbeit wie in einem Fußball-Team.“

Also, dann ist Lou Reed der Kapitän und alle anderen haben zu folgen, oder wie muss ich das verstehen? Wie einfach ist es, mit Lou Reed als Chef auszukommen?

„Wenn ich gut drauf bin und die Sache läuft gut, dann kann man gut mit mir zurechtkommen. Manchmal bin ich natürlich ganz schön stur, launisch und egoistisch. Ich habe viele Erfahrungen sammeln müssen, um zu erkennen, wie wichtig bestimmte Menschen für mich sein können, um mir dabei zu helfen, etwas zu beenden, was ich alleine nicht schaffe. Mit Fred Maher habe ich lange Gespräche geführt und er hat mir aufgezeigt, was ich bislang alles falsch gemacht habe. Schließlich sind wir mit den gleichen Vorstellungen ins Studio gegangen und haben diese exzellente Platte gemacht.“

Lou Reed war immer ein aufmerksamer Chronist und stets im Clinch mit den Erscheinungsbildern unserer modernen Gesellschaft. Die Rockmusik wird immer deutlicher ein Ausdruck der Zeit, in der sie entsteht. Das Album „New York“ untermauerte diese kritische Haltung deutlicher denn je. Es ist noch heute ein geniales Studiowerk, das brutal und klaren Auges das Bild einer Zivilisationshölle des 20. Jahrhunderts – wie auch ebenso zutreffend für unsere heutige Zeit – zeichnet. „New York“ handelt von der Stadt, in der Lou Reed am 2. März 1942 geboren wurde. Der Sänger und Gitarrist hatte sich in den vierzehn neuen Songs seine Heimatstadt vorgeknöpft. Er ging wahrlich nicht zimperlich zur Sache und packte auf den Tisch, was ihm stank und was unbedingt wert war, im richtigen Sachverhalt genannt und entblößt zu werden. Mit gnadenloser Ehrlichkeit rollte der Mann den Glamour und Glitzer der blendenden Fassade beiseite und leitete den Blick auf das seiner Meinung nach wahre New York: Eine moderne Hölle aus Dreck, Kriminalität, Krankheiten, Korruption, verlorenen Seelen und angsterfüllendem Siechtum. Nur so offen und so ehrlich und so engagiert kann und muss gute Rockmusik sein, wenn sie Bedeutung haben will. Der zweite Song dieser New Yorker Bestandsaufnahme, „Halloween Parade“, handelt beispielsweise von den Problemen mit AIDS. Darüber wollte Lou Reed laut der vorab ausgehändigten Tabu-List mit mir nicht reden. Und dann tat er es plötzlich doch. Welch ein unverhofftert Sinneswandel. Welch ein Tabu-Brecher.

„Die Leute in New York müssen endlich aufwachen und darauf achten, dass dieses Riesenproblem nicht plötzlich in die Vororte überschwappt, so wie es einst mit den Drogen geschehen ist. New York ist immer die erste Ausgeburt von solchen grauenvollen Entwicklungen. Kriminalität, Krankheiten und Drogen sind heute ein massives Problem für die Stadt. In New York bekommst du klar vor Augen geführt, wohin all die sozialpolitischen Bemühungen führen: in eine völlige Enthumanisierung unseres Daseins. Ich bin beängstigt durch diese Entwicklung. Mich machen die Dinge in meinem Land fertig. Ich bin total frustriert von Amerika und New York. Das hier ist alles das Ergebnis von acht Jahren Ronald Reagan als Präsident. Das hätte man voraussehen können. Als die Drogen erstmals in New York auftauchten, da meinten die Leute: ‚Oh, kein Problem!‘ Als das Problem dann die Vorstädte erreichte, da erkannten die Leute erstmals die volle Problematik. Das waren schlimme Zeiten. Es machte einem Angst. Und es war ein Armutszeugnis für das stärkste Land der Welt. Wenn du heute durch die Straßen schlenderst, dann kriegst du den ganzen Müll und Horror vor Augen. Es ist absolut fies, was da abläuft. Da wird brutal auf denjenigen herumgetrampelt, die sich sowieso nicht wehren können: Frauen, Kinder, Alte und Kranke. Ich hatte mir nicht gezielt vorgenommen, all diese Probleme aufs Tapet zu bringen. Irgendwie bin ich dann doch dort hängengeblieben. Es läuft ein Faden, ein Thema durch alle Songs dieser Platte. Beim Schreiben wusste ich, dass diese Platte stärker werden würde als alles, was ich zuvor gemacht habe.“

Der Co-Produzent des Albums wie auch mitwirkende Schlagzeuger Fred Maher ordnete das Werk sehr pointiert in die Zeit und das musikalische Lebenswerk seines Freundes ein, als er meinte: „‘New York‘ ist das Resultat aus acht Jahren Reagan-Herrschaft. Es ist eine der politischsten Platten der letzten Jahre.“ Der Meister selbst bewertete sein 15. Soloalbum, in dem er zahlreiche Personen des öffentlichen New Yorker Lebens erwähnte oder gar anprangerte wie zum Beispiel Rudy Giuliani, Jesse Jackson, Mike Tyson, Jimi Hendrix, Mr. (Kurt) Waldheim und Donald Trump, in unserem Gespräch sehr selbstüberzeugt in sein gesamtes kreatives Schaffen ein.

„Ich schreibe in meinen Songs über Dinge, über die jeder nachdenken sollte. Das ist keine maßlose Eitelkeit, sondern das ist meine Bestimmung. Meine Platten waren stets Kommentare zum jeweiligen Zeitgeschehen. Da gibt es eine konsequente Linie. Wenn du genau zuhörst, dann wirst du belohnt werden. ‚New York‘ hören ist wie ein Buch zu lesen oder einen Film zu sehen. Ich habe drei Jahre über die Platte nachgedacht und es hat mich drei Monate beansprucht, die Songs zu schreiben und wieder zu überarbeiten – was nicht unbedingt mein Lieblings-Job ist. Doch das Überarbeiten ist wichtig, weil du dann diszipliniert den genauen Fokus des Songs herausarbeitest. Eines Tages sah ich mir einen Kinofilm an und bemerkte, wie der Regisseur die Kamera auf etwas richtete, das er dir unbedingt vor Augen führen und festhalten wollte. Da ging mir ein Licht auf: ‚Ja, er will, dass du genau dort hinschaust.‘ Man konnte gar nicht woanders hinschauen. Da wurde mir klar, dass ich meinen Fokus auf bestimmte Dinge in meinen Songs richten musste. Das muss nicht immer ein Gitarrenriff oder eine Stimme sein. Ich möchte, dass die Leute der Story des Songs folgen können, ohne ein Textblatt in der Hand. Es soll sehr real und greifbar sein.“

Der lange Zeit als exzentrisch, launisch und unbequem wirkende Rockstar schien an jenem Tag im Januar 1989 seine Launen und Macken von früher abgelegt zu haben. Er ruhte in sich selbst und wirkte zufrieden, er öffnete sich und scheute keine unbequemen Themen. Auch mit dem Altern schien der damals 46-jährige Rock-Veteran keine Probleme zu haben. Ich vermittelte ihm diesen Eindruck, den er in unserem langen und interessanten Gespräch auf mich machte. Lou Reed wirkte nachdenklich und antwortete dann doch ausführlich.

„Stimmt, wenn du älter wirst, wirst du angeblich auch besser. Du wirst ein besserer Songschreiber, eine bessere Person, ein besserer Gitarrist. Du lernst viele Dinge, weil du die Notwendigkeit entdeckst. Es braucht nur seine Zeit, alle diese Dinge zu erlernen. Wenn du zum Beispiel nicht mit den richtigen Leuten zusammen bist oder arbeitest, dann kann das Leben und vor allen Dingen eine Plattenproduktion zum Albtraum werden. Alles kann daneben gehen. Nur die Menschen um dich herum müssen stimmen, dann gibt es keine Probleme. Wenn dir diese Leute gefallen und sie auf deiner Linie sind, dann könntest du deine Platte mit einem Zahnstocher aufnehmen. Es hat lange gedauert und ich habe viele Erfahrungen wegstecken müssen, um zu erkennen, wie wichtig bestimmte Leute sein können, um dir dabei zu helfen, etwas zu beenden. Wenn ich mich einen Monat lang allein im Studio verschanzen würde, dann käme dabei viel heraus, doch ich würde bestimmt irgendwann den entscheidenden Faden verlieren. Gerade gegenüber der Übermacht der Technik ist es sehr vorteilhaft, wenn du immer dem Rat eines Freundes oder Mitarbeiters vertrauen kannst.“

Ende der Audienz bei dem vermeintlichen „Riesen-Arschloch“. Insgesamt eine Stunde Gesprächszeit waren verstrichen. Der Rockstar aus New York überraschte mit einem völlig veränderten Image und Auftreten, das allen bisherigen Klischees widersprach. Hatte ich nur Glück gehabt? Oder war das Gespräch auch für Lou Reed so interessant und spannend gewesen wie für mich? Who knows… Für mich war das Zusammentreffen jedenfalls eher wie ein netter „Walk on the Nice Side“.

LEBEN & MUSIK: Lou Reed, eigentlich Lewis Allan Reed, wurde am 2. März 1942 in Brooklyn, New York City, geboren. Laut seiner Schwester Merrill litt er als Heranwachsender unter Panik-Attacken und hatte ein „zerbrechliches Temperament“. Allein vor dem Radio hockend lernte er Gitarre spielen und entdeckte Rock ‘n’ Roll und Rhythm & Blues. Mit sechzehn Jahren experimentierte Lou erstmals mit Drogen. Eine Neigung, die ihn lange begleiten und nicht ohne Folgen bleiben sollte. An der Universität von Syracuse studierte er Journalismus, Filmregie und kreatives Schreiben. Durch seinen Freund Jim Tucker, dem älteren Bruder der späteren Velvet-Underground-Schlagzeugerin Moe Tucker, begegnete er Sterling Morrison, der ebenfalls bei den Velvets an heuerte. Nach dem Studienabschluss zog Lou Reed nach New York City, wo er als Songschreiber auf John Cale traf und letztendlich die Kultband Velvet Underground ins Leben rief, auf die auch Andy Warhol aufmerksam wurde und ihnen die gebürtige Kölnerin Nico als Sängerin vermittelte. 1972 erschien Lou Reeds Solodebüt und wenig später folgte der Karrieredurchbruch mit der LP „Transformer“ und der Single „Walk On The Wild Side“. Bis Anfang des 21. Jahrhunderts erschienen zahlreiche Soloalben, mit denen der Exzentriker nachhaltig die Töne und Rhythmen der zeitgenössischen Rockszene prägte. Lou Reed starb am 27. Oktober 2013 zuhause in den Hamptons auf der Insel Long Island, die zum Bundesstaat New York gehört – vermutlich an den verspäteten Folgen einer Lebertransplantation. Er wurde 71 Jahre alt.

Auswahl an bedeutenden Alben:

... mit Velvet Underground:

The Velvet Undergound & Nico (1967)

White Light/White Heat (1968)

The Velvet Underground (1969)

Loaded (1970)

… als Solo-Künstler:

Transformer (1972)

Berlin (1973)

Rock N‘ Roll Animal (1974)

Coney Island Baby (1976)

The Blue Mask (1982)

Legendary Hearts (1983)

New Sensations (1984)

New York (1989)

Songs For Drella (1990)

Magic And Loss (1992)

The Raven (2003)

Kapitel 5

DON HENLEY

•••

Alleinflug

Nach rund 30 Minuten bemühte er sich um eine erste Ansage ans Publikum. „Ich war früher mal Mitglied in einer Band... .“ Viel mehr konnte der Sänger nicht über seine Lippen bringen. Ein tosender Beifallsorkan erschütterte das „Mann Music Center“ von Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania. 7.000 Fans grölten und ließen dem Mann am Mikrofon nicht weiter zu Wort kommen. Wozu auch? Jeder wusste, was er sagen wollte und was jetzt folgen würde. Ein sichtlich gerührter Don Henley verließ den Bühnenrand und nahm hinter seinem Schlagzeug Platz. Dann die erste Akkorde. Verträumt und vertraut. Aus einem anderen Jahrzehnt, aber immer noch bei uns. „Hotel California“ – der Superhit der Eagles. Die Hymne der Siebzigerjahre. Die Melodie erwischte jung und alt. Jedem einzelnen Besucher in der halboffenen Konzertarena am Stadtrand von Philadelphia war am Abend des 23. August 1989 dieser unverkennbare Sound bekannt. Auch mir, der mitten im Publikum zu den Rhythmen des Eagles-Drummers und seiner Band tanzte. Don Henley verschärfte das Tempo. Von seinen rhythmischen Finessen hatte der Eagles-Gründer nichts eingebüßt. Die Nummer groovte, wie so oft in den Siebzigern. Direkt im Anschluss an diesen Pop-Klassiker griffen Henley und seine neunköpfige Begleitband nochmals in die alte Hitkiste. „Life In The Fast Line“ gefolgt von „Desperado“ forcierten die Eagles-Nostalgie, die an jenem Abend an der amerikanischen Ostküsten euphorisch zelebriert wurde. „Auf diese Songs bin ich heute noch stolz“, hatte Don Henley schon Stunden vor dem Konzert verraten. Wir saßen zusammen in einer Suite im Hotel Four Seasons. Das Bandgerat lief, Manager Chris Littleton servierte zwei Philadelphia-Cheese-Steaks und die Atmosphäre deutete überhaupt nicht auf Arbeit hin. Der US-Rockstar Don Henley kehrte alles andere als die typischen Star-Allüren seiner Liga raus. Das Interview wandelte ich zum angenehmen und gegenseitig respektvollen Gespräch, immer wieder unterbrochen von Telefonanrufen. Es war bereits unsere zweite Session an jenem Tag. Der erste Termin wurde um einige Stunden verschoben, da Don Henley erst morgens gegen vier Uhr in Philadelphia eingetroffen war. Er konnte nicht schlafen und bestellte sich um acht Uhr Frühstück aufs Zimmer. Das Frühstück kam um elf Uhr. „Das war fast wie eine Plattenproduktion“, schmunzelte er um 17 Uhr bei unserer ersten Gesprächsrunde, die bis 17:40 Uhr ging. Das Interview musste unterbrochen werden, weil Henley einen Abstecher zu einem läppischen, aber wichtigen Radio-Interview bei dem bekanntesten Lokalsender einschieben musste. Er nahm mich mit.

Ein Eagle im erfolgreichen Alleinflug: Don Henley.

Natürlich holte ihn auch hier seine Vergangenheit ein. „Wetten, dass die mich fragen, wann die Eagles wieder zusammenspielen“, stachelte Don mich an. „Ich setze hundert Dollar.“ Die Wette war von vornherein verloren. Ich hätte die hundert Dollar auch gleich auf den Tisch legen können. Es war völlig klar, dass der Radio-DJ diese eine Frage stellen würde. Kaum hatte sich Henley vorm Mikrofon positioniert, da erdreistete sich der Moderator mit der Frage, wann sich denn nun die Eagles reformieren würden. Don Henley reagierte cool und bestimmend: „Warum sollte ich da mitmachen? Nenn‘ mir einen Grund. Es läuft doch prima für mich allein.“ Sein triumphierender Blicke streifte mich. Don Henley war cool. Der Eagle steuerte souverän auf Solokurs mit eigenem Flügelschlag durch die Musikszene. Sein Soloalbum „The End Of The Innocence“ wurde 1989 nur wenige Wochen nach Veröffentlichung in den USA vergoldet. Die gleichnamige Single etablierte sich in den Top 10. Und mit einer Solo-Tournee durch die heimatlichen Konzertarenen untermauerte der damals 46-Jährige seinen Status als kreativster und populärster Ex-Adler im Alleinflug. Nach dem gemeinsamen Radio-Abstecher fuhren wir zurück ins Hotel, um Teil zwei unseres Interviews fortzuführen. Doch zunächst musste ich noch fast zwanzig Minuten warten, da Mr. Henley einige wichtige Telefonate zu führen hatte. Und dann folgte ein sehr entspanntes und interessantes Gespräch unter vier Augen.

„Ich genieße sowohl die Arbeit im Studio als auch die Auftritte auf der Bühne. Die Studioarbeit ist ein sehr einsamer Job. Dort bekommst du keinen Applaus, manchmal wird es sehr langweilig. Ich liebe es, auf Tournee zu gehen. Besonders mit dieser Band, die so etwas wie meine kleine Familie ist.“

Zwischen den letzten zwei Alben liegen zweieinhalb Jahre. Warum mussten wir so lange auf „The End Of The Innocence“ warten?

„Zweieinhalb Jahre mit Unterbrechungen durch Tourneen. Für mich ist das keine lange Zeit. Ich habe sehr lange fürs Schreiben der neuen Songs gebraucht. Ich benötigte die Zeit, um mich zu entwickeln. Ich arbeite lieber lange und komme mit einem Album auf den Markt, das neun gute Songs enthält, als dass ich mit einer schnelleren Produktion aufwarte, die nur zwei oder drei gute Songs beinhaltet. Diese Manko stelle ich immer wieder bei Kollegen fest, wenn ich mir mal eine neue Platte im Laden kaufe. Mehr als drei gute Songs sind meist nicht enthalten. Ich will meinen Fans etwas geben, dass das Geld wert ist. Wenn du gute Musik ablieferst, dann vergessen dich die Leute auch nicht nach zwei- oder dreijähriger Pause. Ich glaube, dass ich nicht nur einen bestimmten Stil habe. So glaube ich ganz fest, dass ‚I Will Not Go Quietly‘ vom neuen Album der beste Rock-’n’-Roll-Song ist, an dem ich je mitgewirkt habe. Ich bin sehr stolz auf diesen Song.“

Wirst Du mit zunehmendem Alter kritischer gegenüber Deiner Arbeit?

„Nein, ich werde unkritischer, je älter ich werde, weil ich viel einfacher mit mir selbst umgehen kann. Dadurch produziere ich bessere Musik. Es gab in der Vergangenheit einige Momente, wo ich viel zu kritisch gegenüber meiner Arbeit und mir selbst war, so dass ich meinen Standard einbüßte, weil mich diese Selbstnörgelei total blockierte. Ich habe es gelernt, mich zu entspannen. Das heißt nicht, dass ich meinen hohen Standard preisgegeben habe. Ich kann nicht nur einen bestimmten Stil. Ich kann rocken, ich bin nicht nur der softe Laidback-Typ aus Kalifornien. Ich mag verschiedene Musikstile: Pop, Rock, Klassik, Jazz, Country, nur das Gros aus der Heavy-Metal-Ecke spricht mich nicht an. Ein gutes Lied ist ein gutes Lied, egal welchem Stil es entspringt und ob es soft oder hart ist. Jedem Maler und Dichter gesteht man unterschiedliche Kreativphasen zu, nur Rockmusikern nicht. Wenn man eine miese Platte gemacht hat, dann wird man abgehakt. Was soll’s, Neil Young bringt hervorragende und miese Platten raus, und er schert sich einen Scheißdreck um die Meinungen der Fans und Kritiker.“

Wie schwer war es, sich von dem unverkennbaren Image der Eagles zu befreien und Deinen eigenen Sound zu entwickeln?

„Ich schreibe immer noch die Art von Musik, die ich schon zu Zeiten der Eagles verfasst habe. Es ist nur eine logische Weiterentwicklung aus dem Vergangenen. Ich arbeite mit anderen Musikern wie Danny Kortchmar zusammen, was mir erlaubt, viele verschiedene Stile zu spielen. Danny und ich verbrachten viele Nächte mit Saufen und Quatschen und vermittelten uns so unser gegenseitiges Vertrauen. An einem Punkt bekamen wir uns dann in die Wolle und ich habe Danny gefeuert, um ihn wenig später wieder zu engagieren. Das wiederholte sich bei jeder neuen Produktion. Heute haben wir eine hervorragende Partnerschaft erreicht, in der weder Rivalität noch Neidgefühle eine bedeutende Rolle spielen. Wir werden besser, je älter wir werden. Danny liebt Musik, das ist sein ganzes Leben. Du nennst ihm einen Song und er erzählt dir sofort, wer die Nummer aufgenommen hat, wo produziert wurde und auf welchem Label die Platte erschienen ist. Er besitzt ein ungeheures Wissen über die Geschichte der Rockmusik. Er kauft sich viele Platten, geht nach Hause, zündet sich einen Joint an und hört sich die Scheibe aufmerksam an. Er arbeitet eigentlich immer. Er hat sein eigenes Studio zuhause. Danny hat aus mir das Beste herausgeholt. Mein Job in diesem Team ist es, Bücher zu lesen und über neue Ideen nachzudenken. Danny ist besser im Komponieren und Spielen als ich. Ich mag nicht alles, was er mir vorschlägt, doch wir können uns darüber unterhalten oder ich kann es abschmet tern. Danny und ich haben eine perfekte Partnerschaft erreicht. Wir werden besser je älter wir werden. Ich habe auch mit Bruce Hornsby und Mike Campbell einige Songs geschrieben. Die Musik, die diese Typen schreiben, ist für mich wie eine Palette, auf der ich meine eigenen Striche mache, um das Bild zu vervollkommnen. Ich kann aber nicht auf jeder Palette malen.“

Wie hast Du Dich als Songschreiber von Platte zu Platte weiterentwickelt?