16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

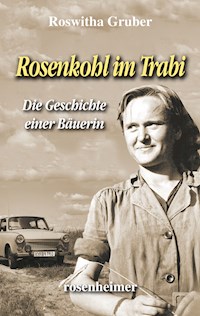

Nach der Vertreibung aus ihrem Heimatdorf in der Tschechoslowakei ist Martl gezwungen sich in der DDR ein neues Leben aufzubauen. Sie heiratet den Bauern Karl, und gemeinsam treten sie in die LPG ein. Das Paar bekommt drei Kinder und verlebt glückliche, arbeitsreiche Jahre. Dann der Schicksalsschlag: Im Alter von 42 Jahren verliert Martl ihren Mann und damit den Ernährer der Familie. Dieser Situation tritt sie mit Entschlossenheit und Tatkraft entgegen. Sie putzt jahrelang Rosenkohl, um sowohl ihre Kinder als auch Vater und Schiegermutter zu ernähren. Ihr starker Familiensinn, zahlreiche Freundschaften und ein gesunder Optimismus helfen ihr, die Zeiten der Not zu überstehen. Roswitha Gruber widmet sich der Schilderung starker Frauen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten. Für jeden ihrer Romane recherchiert sie ausführlich und nähert sich in langen, intensiven Gesprächen dem Schicksal ihrer Protagonistinnen an. Roswitha Gruber lebt und arbeitet in Reit im Winkl.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

LESEPROBE zu Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2013

© 2013 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheimwww.rosenheimer.com

Titelfoto: © hrstlnkr – www.istockphoto.com und xalanx – Fotolia.com Lektorat: Gisela Faller, Stuttgart Satz: Satzpunkt Ursula Ewert GmbH, Bayreuth Datenkonvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck

E-Book ISBN 978-3-475-54230-5 (epub)

„Worum geht es im Buch?“

Roswitha Gruber

Rosenkohl im Trabi

Nach der Vertreibung aus ihrem Heimatdorf in der Tschechoslowakei ist Martl gezwungen sich in der DDR ein neues Leben aufzubauen. Sie heiratet den Bauern Karl, und gemeinsam treten sie in die LPG ein. Das Paar bekommt drei Kinder und verlebt glückliche, arbeitsreiche Jahre. Dann der Schicksalsschlag: Im Alter von 42 Jahren verliert Martl ihren Mann und damit den Ernährer der Familie. Dieser Situation tritt sie mit Entschlossenheit und Tatkraft entgegen. Sie putzt jahrelang Rosenkohl, um sowohl ihre Kinder als auch Vater und Schiegermutter zu ernähren. Ihr starker Familiensinn, zahlreiche Freundschaften und ein gesunder Optimismus helfen ihr, die Zeiten der Not zu überstehen.

Inhalt

Inhalt

Vorwort

Eine glückliche Kindheit

Der Ernst des Lebens beginnt

Mangelhafte Aufklärung

Im Krüppelheim

Meine Freundin Martl

Omas Rache mit Rizinus

Achtung, die Russen kommen!

Die Ausweisung

Lagerleben und Neubeginn

Schwanger

Schikanen und Aufregungen

In der LPG

Der Unfall

Rosenkohl im Trabi

Wer Liebe gibt

Vorwort

Auf der Feier einer Silberhochzeit kam ich mit einer mir unbekannten jungen Dame ins Gespräch. Als sie erfuhr, dass ich mit Vorliebe Bücher über starke Frauen schreibe, empfahl sie mir spontan: »Dann sollten Sie mal mit meiner Großmutter reden; die ist wirklich eine starke Frau, und sie hat so einiges erlebt.«

»Und wo wohnt Ihre Großmutter?«, bekundete ich sogleich Interesse.

»In Udersleben.«

»Wo liegt denn das?«

Ich erfuhr, dass Udersleben ein Ortsteil von Bad Frankenhausen ist, in Thüringen liegt und nicht allzu weit von Leipzig entfernt ist. Da ich ohnedies alljährlich im März zur Buchmesse nach Leipzig fahre, plante ich gleich einen Besuch bei der bewussten Großmutter mit ein.

Oma Martl, eine zierliche alte Dame, empfing mich ausgesprochen herzlich, und ich war überrascht, wie viel Temperament noch in der damals knapp Neunzigjährigen steckte. Nachdem wir ein wenig Smalltalk gehalten hatten, baute ich mein Tonbandgerät auf, und schon legte sie los. Sie war für mich ein Phänomen: Während ich nach zwei Stunden vom bloßen Zuhören erschöpft war und um eine Pause bat, zeigte meine Gesprächspartnerin noch keinerlei Ermüdungserscheinungen. Nach der kurzen Pause berichtete sie weiter, bis ich nach zwei Stunden wieder erschöpft war.

Am folgenden Tag hatten wir abermals zwei Sitzungen zu je zwei Stunden. Dann hatte ich das Wichtigste im Kasten. Zur Ergänzung gab sie mir noch einige Aufzeichnungen mit, die sie schon etliche Jahre zuvor gemacht hatte.

Während ich an Martls Lebensgeschichte schrieb, tauchten bei mir immer wieder neue Fragen auf. Deshalb war noch ein zweites Treffen mit ihr nötig. Aber auch danach rief ich noch einige Male bei der freundlichen Großmutter an, wobei sie mir all meine neuen Fragen unermüdlich und präzise beantwortete. Darüber hinaus informierte sie mich zusätzlich über Ereignisse, die zwischenzeitlich eingetreten waren, sodass ich bis zur Drucklegung dieses Buches auf dem Laufenden blieb. Was dabei herausgekommen ist, sehen Sie in dem vorliegenden Band.

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen von Oma Martls bewegter und bewegender Lebensgeschichte.

Eine glückliche Kindheit

Heute bin ich fast neunzig Jahre alt, und wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, muss ich sagen, es hat viele Höhen und Tiefen gehabt. Aber was auch geschah, irgendwie ging’s immer weiter. Ich hatte immer Glück, und Gott hat mich nie verlassen. Dafür bin ich ihm von ganzem Herzen dankbar.

Dass ich mal Bäuerin sein werde, ist mir wirklich nicht an der Wiege gesungen worden, denn zur Zeit meiner Geburt war mein Vater als braver Arbeiter in einer großen Spinnerei in Voigtsbach im Sudetenland, im damaligen Königreich Böhmen, angestellt, wo er den Lebensunterhalt für seine Familie verdiente. Böhmen hat eine wechselhafte Geschichte: Zu jener Zeit, vor dem Ersten Weltkrieg, war es noch ein Teil von Österreich-Ungarn, und ab 1918 sollte es zur Tschechoslowakei gehören. Noch später, nach Hitlers Münchener Abkommen, wurde das Sudetenland dem deutschen Reich zugeschlagen, nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte es dann wieder zur Tschechoslowakei und heute zur Tschechischen Republik.

Obwohl wir arm waren wie die Kirchenmäuse, war ich nie unglücklich. Im Gegenteil. Ich wuchs auf in dem Bewusstsein, ein glückliches Kind zu sein. Ehe ich aber über meine Kindheit berichte, sollte ich erst ein bisschen über meine Eltern erzählen. Es war schon höchst eigenartig, wie die beiden zusammengekommen sind.

Meine Mutter, Juliane, Jahrgang 1887, und ihr Bruder Franz, nur drei Jahre älter als sie, waren bei einer Stiefmutter aufgewachsen. Ihre leibliche Mutter war nämlich bei der Geburt des dritten Kindes im Kindbett gestorben. Das arme, zu früh geborene Würmchen hat sie gleich mit in den Himmel genommen. Der Witwer aber, Franz senior, sah sich genötigt, so bald wie möglich wieder zu heiraten, um seine beiden Kinder, zwei und fünf Jahre alt, versorgt zu wissen, während er in der Arbeit war. Er musste ja das Geld herbeischaffen, damit die Familie nicht verhungerte. Bruder und Schwester hatten bei ihrer Stiefmutter jedoch nichts zu lachen. Deshalb hat Franz junior wohl die erstbeste Frau geheiratet, die ihm über den Weg gelaufen ist. Zufällig hieß diese ebenfalls Juliane.

Da Franz es mit seiner Schwester gut meinte, gab er ihr noch vor seiner Hochzeit den Rat: »Juliane, such dir so bald wie möglich einen Mann, dass du auch von zu Hause wegkommst. Denn schlimmer, als wir es daheim haben, kannst du es nicht mehr kriegen.«

Aber wie findet man auf Kommando einen Ehemann? Juliane blieb vorerst gar nichts anderes übrig, als es weiter bei der Stiefmutter auszuhalten. Untätig war sie in dieser Zeit aber nicht. Im Elternhaus gab es drei große Webstühle, die tagaus, tagein klapperten. An dem einen saß die Stiefmutter, an dem anderen Juliane und an dem dritten ihr Vater, wenn er von der Arbeit in einer Weberei nach Hause kam. Aus Flachs webten sie solide Leintücher sowie feine Bettbezüge und Tischdecken. Diese verkauften sie, um die Haushaltskasse etwas aufzubessern, denn was der Vater verdiente, reichte hinten und vorne nicht. Ein Teil ihrer Erzeugnisse wanderte aber auch in Julianes Aussteuertruhe.

In ihrer äußerst knapp bemessenen Freizeit pilgerte das Mädchen immer wieder hinaus zum Friedhof im benachbarten Einsiedel, wo sich das Grab ihrer Mutter befand. Während sie mit einer kleinen Hacke die Erde auflockerte und das Unkraut wegsammelte, hielt sie stets stille Zwiesprache mit ihrer Mutter, obwohl sie sich noch nicht einmal mehr an sie erinnern konnte. Auch schickte sie immer wieder stumme Gebete zum Himmel. Danach fühlte sie sich auf wunderbare Weise getröstet, und es fiel ihr leichter, wieder in ihren Alltag zurückzukehren.

Eines Tages, als sie wieder mal ganz in die Grabpflege und die Zwiesprache mit ihrer Mutter vertieft war, vernahm sie über sich eine Stimme: »Gewiss haben Sie auch einen lieben Menschen verloren!?«

Erschrocken richtete Juliane sich auf und sah sich einem Mann gegenüber, der nur wenig älter als sie selbst sein mochte. »Ja, in diesem Grab ruht meine Mutter«, gab sie zur Antwort. »Allzu früh habe ich sie verloren.«

»Da haben wir beide ein ähnliches Schicksal«, stellte er fest. »Im übernächsten Grab liegt meine Mutter. Ich war erst vier, als sie starb.«

Als er ihr nun auch noch anvertraute, dass sein Vater mit fünf kleinen Kindern allein dagestanden war und bald wieder geheiratet hatte, die Kinder es bei ihrer Stiefmutter aber nicht gut gehabt hatten, lockerte ihr das die Zunge, und sie erzählte von ihrer eigenen Stiefmutter.

»Wir waren zwar nur zwei kleine Kinder, aber bei ihr gab es mehr Schläge als zu essen. Deshalb hat mein Bruder ...« Erschrocken schluckte sie den Rest ihres Satzes hinunter, denn der hätte lauten sollen: »... mir empfohlen, so bald wie möglich zu heiraten.« Wie musste das aber auf diesen jungen Mann wirken?

»Was hat Ihr Bruder?«, wollte der Jüngling nun wissen, weil sie ihre Rede so plötzlich abgebrochen hatte. Aber inzwischen hatte sie eine andere Wendung gefunden, die sie dem Satz geben konnte. »Er hat gemeint, ich solle versuchen, irgendwo eine Arbeit zu finden. Aber das ist gar nicht so einfach.«

»Da haben Sie recht«, stimmte er ihr zu. »Für einen Mann ist es schon schwierig und für ein Mädchen erst recht.«

Dann erzählte er ihr einige schlimme Episoden aus seiner Kindheit, zu denen Juliane immer wieder nickte. Sie hatte Ähnliches erlebt. Ohne Umschweife stellte der fremde Mann auf einmal die Frage: »Wissen Sie was? Wir beide sollten heiraten. Dann kommen wir von zu Hause weg.«

Juliane wusste nicht, ob sie über diesen plötzlichen Antrag glücklich oder erschrocken sein sollte. »Darüber muss ich erst mal nachdenken«, wich sie aus.

»Also gut«, antwortete der Fremde. »In genau vier Wochen, um die gleiche Zeit, bin ich wieder hier. Dann erwarte ich Ihre Antwort. Übrigens, ich heiße Gustav Hauser.«

»Und ich heiße Juliane Blenk.«

Mit Herzklopfen begab sich Juliane nach genau vier Wochen zum Grab ihrer Mutter. Sie war schon viel zu früh da. Während sie fleißig mit Unkrautzupfen beschäftigt war, kam sie gar nicht dazu, mit ihrer Mutter zu »reden«. Stattdessen schielte sie ständig zum übernächsten Grab hinüber. Deshalb erblickte sie Gustav sogleich, als er sich dem Grab seiner Mutter näherte. Zielstrebig ging er sofort auf das mit Hacken beschäftigte Mädchen zu. Er reichte ihr die Hand und sah sie fragend an.

»Ja«, flüsterte sie, sich ängstlich umschauend, weil sie fürchtete, andere Friedhofsbesucher könnten sie vielleicht hören. »Wenn Sie mich noch wollen, werde ich Sie heiraten.«

Spontan schloss er sie in die Arme und drückte ihr einen Kuss auf den verdutzten Mund. Erschrocken wich das Mädchen zurück: »Aber Gustav! Doch nicht hier auf dem Friedhof!«

»Warum nicht? Unsere Mütter haben uns zusammengeführt – da bin ich mir ganz sicher –, deshalb sollen sie auch bei unserer Verlobung dabei sein.«

Danach traf man sich noch viele Male bei der Grabpflege in Einsiedel. Denn so schnell, wie sich die beiden das gewünscht hätten, wurde es nichts mit der Heirat. Es galt ja erst mal eine Wohnung zu finden. Das war für die mittellosen jungen Leute gar nicht so einfach. In ihrer Notlage wandte sich Juliane schließlich an ihren Bruder Franz. Der hatte es mittlerweile zum stellvertretenden Bürgermeister in Voigtsbach gebracht und damit einigen Einfluss in dem Ort. Für seine Schwester und ihren Verlobten fand er schon bald eine Bleibe bei einem Bauern. Es war eher eine Notunterkunft als eine Wohnung: zwei winzige Zimmer, von denen eines im Parterre und das andere im ersten Stock des uralten Bauernhauses lag. Dieses befand sich in Winkel, einem Ortsteil von Voigtsbach. Es stand ganz nah am Waldrand, wohin sich kaum ein Sonnenstrahl verirrte. Deshalb waren die Räume dunkel und feucht. Aber so konnten sie im Jahre 1911 endlich heiraten und bekamen nach einem Jahr eine Tochter, die auf den Namen Anna getauft, aber nur Annl gerufen wurde. Das zweite Kind, der erwünschte Stammhalter, kam im Jahre 1915 auf die Welt. Dadurch wurde es für die junge Familie in dem Bauernhaus noch enger. Der Junge bekam den Namen Rudolf, wurde aber zeitlebens nur Rudl gerufen.

Wie bereits erwähnt, hatte meine Mutter von ihrer Stiefmutter das Weben gelernt. Auch nach ihrer Heirat ging sie – obwohl es ihr nicht leicht fiel – nahezu täglich ins Elternhaus zum Weben, um sich ein bisschen dazuzuverdienen, denn als Spinner verdiente mein Vater nicht gerade viel. Als ich am 12. Oktober 1922 das Licht der Welt erblickte, gab meine Mutter das Weben allerdings auf, denn mit drei Kindern wurde ihr das einfach zu viel.

Da unsere Familie nun auf fünf Personen angewachsen war, drohte aber unsere Behausung aus allen Nähten zu platzen. Erneut wandte sich meine Mutter Hilfe suchend an ihren Bruder. Der konnte zwar nicht sofort helfen, aber er konnte ihr immerhin Hoffnung auf baldige Hilfe machen: Im Rathaus sei gerade beschlossen worden, ein Gemeindehaus mit mehreren Wohnungen zu bauen. Dabei werde man sie berücksichtigen. Es dauerte dann aber noch ein ganzes Jahr, bis Onkel Franz mit der erfreulichen Nachricht erschien: »Gustav, das Gemeindehaus ist fertig. Für euch habe ich die schönste Wohnung reserviert. Da brauchst du noch nicht mal viel Miete zu bezahlen, und die Kinder haben es näher zur Schule.«

Das neue Gebäude, das die Gemeinde für ihre weniger begüterten Einwohner hingestellt hatte, lag nur einige Häuser weiter unterhalb der bisherigen Wohnung meiner Eltern, aber damit doch ein gutes Stück näher am Ortszentrum, in dem sich die Schule befand. Man muss sich das so vorstellen: Das Dorf bestand nur aus einer einzigen Straße, in der standen die Häuser, aber nicht eines am anderen, sondern überall war ganz viel Platz dazwischen mit Kartoffeläckern, Wiesen und Gärten. Der Ort war daher so lang, dass man über eine Stunde brauchte, um von dem einen Ende an das andere zu gelangen. Dabei führte die Straße sogar über einen Berg. Im Winter war das für uns Kinder ideal. Auf dem Weg zur Schule nahmen wir den Schlitten mit. Den musste man zwar erst den Berg hinaufziehen, auf der anderen Seite aber konnte man hinuntersausen – bis auf den Schulhof. Auf dem Heimweg musste man den Schlitten zunächst auch wieder nach oben ziehen, dann ging’s jedoch – juchhe! – den Berg wieder hinunter bis vor unsere Haustür. Da es zu jener Zeit in unserem Dorf noch keine Autos gab, konnte man auf dieser Straße gefahrlos rodeln. Doch bis ich in diesen Genuss kam, dauerte es noch geraume Zeit. Bei unserem Umzug in das neue Zuhause befand ich mich ja erst im zarten Alter von einem Jahr.

Gegen unsere vorherige Behausung muss – wenn ich meinen Eltern glauben darf – die neue geradezu eine Komfortwohnung gewesen sein. Außer einer großen Wohnstube und einer geräumigen Küche enthielt sie drei Schlafzimmer, eines für die Eltern, eines für meinen Bruder und eines für uns zwei Mädchen. Und vor allem, es war eine abgeschlossene Wohnung! Ein Bad gab es allerdings nicht. Das war seinerzeit noch nicht üblich. Wie in anderen Familien auch wurde am Samstagabend die Zinkwanne in die Küche gestellt, in der wir der Reihe nach geschrubbt wurden. Das Klo befand sich außerhalb des Hauses in der Scheune. Das heißt, dort gab es sogar zwei von diesen Plumpsklos, direkt nebeneinander. Dennoch wurde es manchmal knapp. Im Gemeindehaus befanden sich nämlich vier Etagen mit jeweils zwei Wohnungen. Zeitweilig lebten also mehr als vierzig Personen unter diesem Dach, deshalb kam es öfters vor, dass man vor den stillen Örtchen Schlange stehen musste. Da der Wind von allen Seiten in die Scheune pfiff, war das im Winter manchmal ganz schön unangenehm.

Fließendes Wasser hatten wir schon, aber nicht im Haus. Das befand sich in dem Bach, der sich in einer Entfernung von fünfzig oder sechzig Metern durch die Wiese schlängelte, die hinter unserem Haus lag. An diesem Bach gab es zwei Stellen, an denen wir unser Brauchwasser und auch das Trinkwasser schöpften. Deshalb achteten alle Hausbewohner strengstens darauf, dass keines von uns Kindern mit den Füßen darin rumpatschte und dass wir keinen Dreck hineinschmissen. Auf der Wiese, die zwischen Wohnhaus und Bach lag, bleichten alle ihre Wäsche, denn die damaligen Waschmittel waren noch nicht sehr wirkungsvoll. Alle Weißwäsche wurde auf dieser Wiese ausgebreitet und regelmäßig mit dem Wasser von den sauberen Bachstellen begossen.

Unterhalb dieser Stellen durften wir Kinder aber baden und nach Herzenslust plantschen. Ach, bei uns war was los! In dem Gemeindehaus verlebte ich eine wunderschöne Kindheit, denn dort hatte ich eine Menge Spielkameraden. Außer uns gab es nämlich noch sieben weitere Familien, alle mit Kindern. Allein die Familie, die direkt unter uns wohnte, hatte zwölf Kinder. Davon passten einige altersmäßig ganz gut zu mir, während meine Geschwister wegen ihres Altersvorsprungs für mich als Spielkameraden kaum infrage kamen. Außerdem verließen sie schon bald das Elternhaus, denn sobald sie der Schule entwachsen waren, mussten sie in Stellung gehen, um sich ihr Brot selbst zu verdienen. Annl ging bereits aus dem Haus, da zählte ich gerade mal vier Lenze. Sie wurde nach Reichenberg geschickt, wo sie in einem Restaurant als Küchenmädchen und Bedienung arbeitete. Drei Jahre später verließ unser Rudl das Haus. Da er das Glück hatte ein Junge zu sein, durfte er ein richtiges Handwerk erlernen. Er ging nach Friedland zu einem Fleischer in die Lehre.

So war ich ab meinem siebten Lebensjahr ein Einzelkind, von Vater und Mutter liebevoll umsorgt. Aber mit meinen Spielkameraden verbrachte ich wesentlich mehr Zeit als mit den Eltern. Besonders bei Familie Hübner, das war die mit den zwölf Kindern, hielt ich mich bevorzugt auf. Wenn ich nicht wusste, was ich tun sollte, setzte ich mich auf die dritte Treppenstufe von unten. Denn irgendwann musste sie ja mal aufgehen, die Tür von unseren unteren Nachbarn. Kam endlich Frau Hübner heraus, sprach sie mich an: »Na, Martl, so allein? Willst du nicht zu uns reinkommen?«

Das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Sofort war ich mittendrin in dem Gewimmel der Hübner-Kinder. Ach, war ich glücklich, wenn ich mich zwischen sie mengen konnte. Und wenn ich gar zum Essen eingeladen wurde! Meine Mutter hat zwar besser gekocht, aber unten hat es mir besser geschmeckt. Natürlich waren nie alle zwölf Hübner-Geschwister gleichzeitig anwesend. Die Älteren waren schon in Stellung und kamen meist erst zum Abendessen nach Hause.

Doch obwohl ich so gerne spielte und so viel Gelegenheit dazu hatte, freute ich mich unbändig auf den Tag, an dem ich in die Schule kommen sollte. Ich wollte doch so gerne lernen. Deshalb hatte ich schon oft neben meinem Bruder gesessen und begeistert Zahlen und Buchstaben auf ein Blatt gemalt, wenn er seine Hausaufgaben erledigte. Während er immer darüber stöhnte, beneidete ich ihn glühend. Zu gern hätte ich schon zu dieser Zeit die Künste Schreiben, Lesen und Rechnen beherrscht. Auch bei Familie Hübner hatte ich schon immer neidvoll zugeschaut, wenn die Größeren über ihren Hausaufgaben saßen.

Endlich war es dann soweit! Ich wurde eingeschult. Wir Kinder waren von der ersten bis zur vierten Klasse in einem Saal zusammengefasst. Es gab noch einen weiteren Raum, in dem die Großen, also die Schüler von der fünften bis zur achten Klasse, unterrichtet wurden. Dort saß mein Bruder, dessen letztes Schuljahr angebrochen war.

Solange die jüngeren Kinder der Familie Hübner noch klein waren, durften sie oft mit mir spielen. Sobald sie aber zur Schule gingen, hatte jedes seine festen Aufgaben. Diese beschränkten sich nicht nur auf die Mithilfe im Haushalt und aufs Einkaufen. So musste z. B., wenn die Heidelbeeren reif waren, jedes Kind bereits vor dem Unterricht einen Behälter davon vollpflücken. Ich erinnere mich noch gut, dass meine Mutter eines Morgens, als ich mich nach dem Wecken noch mal genüsslich umdrehen wollte, zu mir sagte: »Martl, jetzt aber heraus aus den Federn. Du hast es sowieso gut. Du brauchst erst um halb acht aufzustehen. Für die armen Hübner-Kinder ist die Nacht schon um sechs Uhr vorbei.«

In die Kirche ging ich ebenfalls gern, obwohl diese in Einsiedel lag und wir jeden Sonntag über eine halbe Stunde dorthin zu laufen hatten. Dort fand auch mein Kommunionunterricht statt, den ich gleichfalls mit Freude besuchte. In Einsiedel befand sich auch die Post, und dort gab es Geschäfte, während bei uns in Voigtsbach einige Fabriken waren: die bereits erwähnte Spinnerei, eine Weberei, eine Gablonzer Schmuckfabrik und eine Brettsäge. Dort wurden Kisten zusammengeklopft, in denen man Obst und Gemüse transportierte.

Unsere Lehrer waren schon sehr fortschrittlich. Im Sommer wanderten sie jede Woche zweimal mit uns zur Talsperre, wo sie uns das Schwimmen beibrachten. Der Stausee, der ursprünglich als Wasserspeicher angelegt worden war, befand sich zu einem Viertel auf dem Gebiet von Einsiedel und zu drei Vierteln auf dem Gebiet von Voigtsbach. Schon zu Beginn des Jahrhunderts hatte man den Voigtsbach, der unserem Ort seinen Namen gegeben hatte, unerbittlich gestaut. In den zwanziger Jahren begriffen die Gemeindeväter, dass sich dieser See nicht nur als Wasserreservoir für die beiden Gemeinden nutzen ließ, sondern auch als Attraktion für Sommerfrischler. Um den künstlichen See herum ließen sie alles ordentlich anlegen. An der Straße stellte man Kabinen auf, in denen man sich umziehen konnte. Es entstanden gepflegte Wanderwege, an denen weiße Bänke die müden Wanderer zu einer Rast einluden. Und auf dem See gab es ein Schiff, mit dem man darauf herumfahren konnte. So waren in kurzer Zeit aus den beiden verschlafenen Orten Einsiedel und Voigtsbach aufstrebende Fremdenverkehrsorte geworden. Nicht zuletzt trug dazu auch die wunderschöne Umgebung bei.

Weil ich so gerne lernte, war ich bald in meinem Jahrgang die Allerbeste. Von Anfang an, bis zur vierten Klasse, hatte ich lauter Einsen auf dem Zeugnis. Deshalb bestellte der Herr Oberlehrer meinen Vater zu sich und schlug ihm vor: »Herr Hauser, schicken Sie die Martl nach Ruppersdorf auf die Oberschule, damit sie später studieren kann.« »Ja, wovon soll ich das Mädchen studieren lassen?«, fragte mein Vater zurück. »Ich bin doch arbeitslos. Ich könnte ja noch nicht mal das Schulgeld aufbringen.«

Aus welchen Gründen mein Vater – etwa zwei Jahre vor diesem Gespräch – seine Arbeit in der Spinnerei verloren hatte, habe ich nie erfahren. Vermutlich hing das aber mit der großen Arbeitslosigkeit zusammen, die Ende der zwanziger und Anfang der dreißiger Jahre allgemein herrschte. In dieser Zeit konnte sich mein Vater lediglich ein paar Kronen bei der Gemeinde verdienen, indem er an der Talsperre die Bänke für die Sommerfrischler sauber machte, die Wege harkte und drum herum den Unrat wegräumte. Diese kleinen Nebenverdienste hatte ihm ebenfalls Onkel Franz zugeschanzt, der ja als zweiter Bürgermeister einiges zu sagen hatte.

Als mein Vater seine Arbeit verloren hatte, war meiner Mutter nichts anderes übrig geblieben, als reumütig ins Elternhaus zurückzukehren und sich wieder an einen der Webstühle zu setzen. Aber zum Glück ergab sich für sie dann bald eine andere Möglichkeit.

Nicht weit vom Gemeindehaus entfernt stand die schöne Villa des Oberförsters, der uns wohlgesonnen war. Nach meiner Geburt hatte meine Mutter nämlich zunächst nicht gewusst, wen sie für mich als Patin nehmen sollte, und so war ihr der Gedanke gekommen, bei der Oberförsterfrau anzufragen, und diese übernahm das Amt sehr gerne. So war ich auch zu dem Namen Marta gekommen, denn so hieß meine Patin mit Vornamen. Nachdem der Oberförster nun von der Arbeitslosigkeit meines Vaters erfahren hatte und davon, dass meine Mutter am Webstuhl im Haus der ungeliebten Stiefmutter den Unterhalt für die Familie verdienen musste, sagte er: »Juliane, beim Weben musst du dich furchtbar plagen, und es bringt nicht viel ein. Ich hätte da etwas Besseres für dich. Wir wollen den Wald aufforsten. Geh doch mit den anderen Frauen Fichten setzen. Da verdienst du mehr Geld als mit deiner Weberei, und du bist nicht so lange von zu Hause weg.«

Mit einigen anderen Frauen, die gleichfalls auf diesen Verdienst angewiesen waren, ging sie nun jeden Werktag in den Wald. Von morgens um zehn bis nachmittags um drei pflanzten sie Bäumchen. Das muss doch anstrengender gewesen sein, als der Oberförster sie hatte glauben machen, denn in der Folge hörte ich sie häufig über ihren schmerzenden Rücken klagen.

Dass sie die Arbeit im Forst machte, hatte nicht nur den Vorteil, dass sie mehr verdiente, dadurch kamen wir auch kostenlos an Brennholz für den ganzen Winter. In diesen Jahren brauchten wir keine Kohlen zu kaufen. Die Frauen durften nämlich von dem Abfallholz so viel mitnehmen, wie sie befördern konnten. Mein Vater bastelte für die Mutter eigens eine kleine Karre, indem er aus Brettern eine Pritsche zimmerte. An diese montierte er zwei Räder, die von einem ausgedienten Fahrrad stammten. In ihrer Mittagspause brachte ich der Mutter immer warmes Essen. Das hatte sie am Vorabend selbst gekocht, und ich hatte es, wenn ich um zwölf von der Schule kam, für uns beide aufgewärmt. Wenn sie mit Essen fertig war, beluden wir gemeinsam ihren Karren mit Holz. Gegen drei Uhr, wenn ihr Dienst zu Ende ging, bin ich wieder in den Wald gegangen. Dort sammelte ich immer noch ein großes Bündel Reisig zusammen, das ich dann auf dem Rücken nach Hause trug, während sie ihren Karren zog.

Am Sonnabendnachmittag hatte sie frei. Dann haben beide Eltern im Hof – jeder Familie war ein Platz zugeteilt – gesägt und gehackt. In der großen Scheune, in der jede Familie ihre Ecke hatte, haben sie das Holz aufgestapelt, ganz ordentlich. Unsere tschechischen Nachbarn, zu denen wir ein gutes Verhältnis hatten – sie sprachen Deutsch – staunten nur so, als sie das sahen. Inzwischen gehörte das Gebiet, in dem wir wohnten, schon lange nicht mehr zu Österreich, sondern bereits zur Tschechoslowakei. Dort lebten Deutsche und Tschechen aber immer noch friedlich nebeneinander. Später, als sich die Nazis dieses Gebiet unter den Nagel gerissen hatten, wurde es in Sudetenland umbenannt. Die Schule, die ich besuchte, war aber auch in der tschechischen Zeit eine deutsche Schule, in der nur in deutscher Sprache unterrichtet wurde.

In diesem Zusammenhang fällt mir eine Geschichte ein, die auch mit Schule zu tun hat. Weil ich in der Schule so gescheit war, kamen eines Nachmittags zwei Jungen aus meiner Klasse zu mir nach Hause. »Du, Martl«, sagten sie, »hilfst du uns bei den Hausaufgaben? Wir wollen nämlich auch so gescheit werden wie du.«

Ja, ich setzte mich dann mit ihnen hin und opferte zwei Stunden, um ihnen bei den Hausaufgaben zu helfen. Was war der Dank dafür? Am anderen Tag auf dem Schulhof taten sie so, als würden sie mich nicht kennen, und lachten andere Mädchen an. Als diese beiden Kameraden am Nachmittag die Unverfrorenheit besaßen, abermals mit ihren Hausaufgaben zu mir zu kommen, wies ich sie ungerührt ab: »Geht doch zu den Mädchen, die ihr heute Morgen angelacht habt.«

Da packte einer der beiden unsere Schöpfkelle, tauchte sie in die Kanne mit unserem Trinkwasser und schüttete mir den ganzen Schwall ins Gesicht. Ich musste lachen. »Ja, meinst du, damit könntest du mich umstimmen?«, fragte ich. Das sahen sie wohl ein, denn dann gingen sie wieder. Der Junge mit der Schöpfkelle kann aber gar nicht so dumm gewesen sein, er ist nämlich Lehrer geworden.

Dass meine Mutter die Oberförsterfrau als Patin für mich ausgesucht hatte, erwies sich als Glücksfall, denn Marta hatte eine Tochter, die drei Jahre älter war als ich, und sie brachte uns alles, was sie von ihr noch hatte, etwa Windeln. Die Windeln, die von meinen Geschwistern noch existierten, waren nämlich schon ziemlich aufgebraucht. Die des Försterkinds waren von viel besserer Qualität und schon deshalb wesentlich besser erhalten. Aus ihnen habe ich später sogar noch Scheibengardinen genäht.

Die Tochter der Försterleute, Waltraud, war ein armes Ding. Sie war von Geburt an gehbehindert, denn ein Bein war kürzer als das andere. Heutzutage könnte man bestimmt etwas dagegen tun, aber damals nahm man das eben als Schicksal hin. Durch dieses leichte Gebrechen war das Mädchen sehr menschenscheu geworden. Sie traute sich nicht nach draußen, um mit den anderen Kindern zu spielen. Vor mir aber hatte sie keine Hemmungen. Zu uns kam sie nie, aber sie lud mich häufig zu sich ein. Ich ging sehr gerne hin, besonders im Sommer, denn diese Leute besaßen bereits ein kleines Schwimmbecken, einen Swimmingpool, würde man heute sagen, und darin konnten wir nach Herzenslust herumplantschen. Dort machte ich auch meine ersten Schwimmversuche. Aber richtig schwimmen gelernt habe ich, wie gesagt, erst von unserem Lehrer in der Talsperre.

Später ist der Herr Oberförster dann noch höher aufgestiegen. Von einem Schlossherrn, der in einer anderen Gegend wohnte, erhielt er eine Anstellung. So siedelte bald die ganze Familie über in dessen Schloss. Zuerst war ich sehr traurig, dass meine Freundin Waltraud so weit wegzog. Aber dann bekam ich eine Einladung, ich solle bei ihr die Sommerferien verbringen, und machte vor Freude einen Luftsprung. Alle drei kamen per Bahn angereist, um mich abzuholen. Als meine Mutter für mich ein Bündel packen wollte, wehrte meine Patin ab: »Nein, nein, Juliane, Martl braucht nichts mitzubringen. Wir haben doch noch genug gute Sachen, aus denen Waltraud herausgewachsen ist.«

Im Schloss und im Schlosspark verbrachte ich wunderschöne Wochen mit meiner Freundin. Der Opa und die Oma von Waltraud, die Eltern des Forstmeisters, lebten auch bei ihnen. Diese Großeltern mochten mich ebenfalls sehr gern. Der alte Herr hatte vor seiner Pensionierung ebenfalls etwas mit Forst zu tun gehabt. »Am liebsten würden wir dich adoptieren«, sagte er mal zu mir, und seine Frau nickte eifrig dazu.

Als mich Waltraud und ihre Eltern am Ende der Ferien wieder heimbegleiteten, war ich von Kopf bis Fuß gekleidet wie eine Prinzessin. Und auch in dem Koffer, den sie mir geschenkt hatten, waren die schönsten Sachen. Sie sahen noch aus wie neu, weil Waltraud sie kaum getragen hatte. Sogar einen funkelnagelneuen Schirm hatten sie mir eingepackt.

Danach verbrachte ich noch einige Male die Sommerferien bei ihnen. Im Sommer 1939, es war der Sommer, in dem ich sechzehn war, weilte ich zum letzten Mal bei Waltraud im Schloss. Niemand von uns ahnte, dass dies unser letzter gemeinsamer Sommer sein würde, sonst hätten wir diese Zeit bestimmt nicht so unbeschwert verbracht. Meine damalige Chefin hatte sich großzügig gezeigt und mir zwei Wochen Urlaub bewilligt. Als ich bei meiner Freundin ankam, vertraute sie mir an, dass sie einen heimlichen Verehrer habe. Mit diesem wäre sie gar zu gern zum Tanzen gegangen. Er war aber Tscheche, und Waltraud wusste, dass ihre Eltern von einer solchen Verbindung nicht begeistert gewesen wären. Deshalb fragte sie mich: »Martl, hättest du nicht Lust, mit mir am Sonnabend zum Tanzen zu gehen?«

Inzwischen merkte man Waltraud nämlich nicht mehr an, dass ihre Beine ungleich lang geraten waren. Das war einem geschickten Schuhmacher zu verdanken, einem wahren Künstler auf seinem Gebiet. Er hatte für sie Schuhe angefertigt, die waren so raffiniert gearbeitet, dass kaum jemandem auffiel, dass bei einem der Absatz und die Sohle höher waren als bei dem anderen.

»Liebend gern«, antwortete ich, »aber ich kann leider nicht tanzen.«

»Das ist das geringste Problem. Das bringe ich dir bis zum Wochenende bei.«

»Es gibt aber noch ein zweites Problem.«

»Und das wäre?«

»Ich habe kein Tanzkleid.«

»Oh, dieses Problem ist noch leichter zu lösen.« Waltraud öffnete ihren Kleiderschrank. »Da, schau, such dir davon aus, was dir gefällt.«

Ausgesucht war das Kleid schnell. Ich wählte eines aus seegrünem Chiffon, das ausgezeichnet zu meinem kastanienbraunen Haar passte. Aber leider passte es mir nicht. Ich war ja immer noch sehr klein und schmächtig, während Waltraud sich schon zu einer richtigen jungen Dame gemausert hatte. Ihr Kleid war mit viel zu weit und viel zu lang.

»Dann such dir halt ein anderes aus«, schlug sie vor.

Ich bewegte die Kleider, eines schöner als das andere, hin und her, dann schüttelte ich den Kopf. »Nein, Waltraud, das hat keinen Sinn. Die passen mir alle nicht.«

Aber unser geplantes Vergnügen fiel deswegen nicht ins Wasser. Da ich sehr geschickt im Umgang mit Nadel und Faden war – meine Mutter hatte mir schon so einiges beigebracht –, machte ich das Kleid mit ein paar Stichen enger und nähte den Saum ein gutes Stück um. Ich probierte es an, und siehe da: Ich sah hinreißend aus in dem Kleid. Der Tanzunterricht konnte beginnen!

Meine Freundin besaß ein Grammophon. Nach dessen Musik übten wir sogleich in ihrem Zimmer fleißig die gängigsten Tanzschritte. Danach verkündete Waltraud ihren Eltern: »Ich möchte am Wochenende gerne mit Martl zum Tanzen gehen.« Dagegen hatten sie natürlich nichts einzuwenden. An meinem zweiten Urlaubswochenende wiederholten wir das Spielchen. So konnte sich die Förstertochter mit ihrem Freund ungestört auf dem Tanzboden treffen. Mir gefiel diese Lösung ebenfalls, denn das Tanzen machte mir unheimlich viel Spaß.

Aus lauter Dankbarkeit, weil ich ihrer Tochter in diesen zwei Wochen so viel Freude bereitet hatte, sagte ihre Mutter mir beim Abschied: »Martl, wenn du mal heiratest, kriegst du die ganze Aussteuer von mir.«

Leider brach einige Wochen danach der Zweite Weltkrieg aus, und ich verlor diese netten Leute aus den Augen. Ich habe nach Kriegsende nach ihnen geforscht, aber nichts herausfinden können und auch nie mehr von ihnen gehört. Vermutlich sind sie den Bomben zum Opfer gefallen.

In den Jahren, bevor ich mit meiner Freundin Waltraud »Ferien im Schloss« machte, verbrachte ich meistens einige der Ferienwochen bei Tante Julie, einer Schwester meines Vaters. Von all meinen Tanten war sie die allerbeste. Sie hatte selbst keine Kinder, aber sie lud mich und ihren Neffen Josl, den Sohn ihrer Schwester Marie, immer mal für ein bis zwei Wochen zu sich ein. Cousin Josl war etwa in meinem Alter. So hatte ich stets einen guten Spielkameraden, und wir hatten viel Spaß miteinander.

Annl, meine Schwester, die ja seit ihrer Schulentlassung in Stellung war, kam nur ganz selten mal für ein Wochenende nach Hause. Dann schlief sie in ihrem ehemaligen Bett, das noch immer bei mir im sogenannten Mädchenzimmer stand. Es mochten etwa zwei Monate seit meinem zehnten Geburtstag vergangen sein, da kehrte meine Schwester überraschend ins Elternhaus zurück. Als ich von der Schule heimkam, waren meine Sachen bereits in das Zimmer meines Bruders geräumt worden, und Annl hatte sich in meinem Zimmer eingerichtet.

»Warum muss ich ausziehen?«, fragte ich. Das war nicht vorwurfsvoll gemeint, ich war nur erstaunt. »Annl und ich könnten doch gemeinsam in dem Mädchenzimmer schlafen, wie sonst auch.«

»Ja, weißt du«, erklärte meine Mutter mit einiger Verlegenheit, »die Annl braucht mehr Platz. Sie wird nämlich in den nächsten Wochen heiraten.«

Oh – heiraten! Das klang interessant für mich! Eine Hochzeit! In der eigenen Familie! Das war ein Ereignis, das ich immer schon mal gerne erlebt hätte. Mitschülerinnen hatten mir von Hochzeiten in ihrer Familie vorgeschwärmt. Auch hatte ich schon mal am Straßenrand gestanden und neugierig zugeschaut, wie ein Brautpaar feierlich in die Kirche einzog. Die Braut, ganz in Weiß, mit wehendem Schleier und einem Blumenstrauß im Arm, schritt an der Seite eines gutaussehenden Mannes, der einen eleganten schwarzen Anzug trug, durch ein Spalier von vielen neugierigen Menschen. Ihnen folgten engelgleiche Mädchen in feinen langen Kleidern. Sie hatten Körbchen umhängen, worin sich lauter Blüten befanden. Dahinter schritten viele elegant gekleidete Damen und Herren. Beim Auszug aus der Kirche schritten die kleinen Mädchen vor dem Brautpaar her und warfen von ihren Blüten auf die Straße. Im Geiste sah ich mich schon als solch ein Blumenmädchen, in einem rosa Kleid, bodenlang und mit zahlreichen Rüschen verziert, wie ich aus meinem Körbchen fleißig Blüten auf den Weg streue.

Wie groß war daher meine Enttäuschung, als ich an dem Sonnabend nach den Weihnachtsferien nach Hause kam. Da war die ganze Hochzeit schon gelaufen. Das war daran erkennbar, dass ein wildfremder Mann mit am gedeckten Tisch saß, den man mir als meinen Schwager vorstellte. Sein Name war Rudolf Schütz. Er ließ sich das Mahl munden, das zur Feier des Tages etwas festlicher ausgefallen war als das normale samstägliche Mittagessen. Dass es etwas Besseres zu essen gab als den üblichen Sonnabendeintopf, tröstete mich nur schwach über die ausgefallenen Hochzeitsfeierlichkeiten hinweg. Etwas mehr half die Anwesenheit meines geliebten Bruders, der eigens zu diesem Anlass angereist war. Während sich alle über das Hochzeitsmahl hermachten, erfuhr ich einige Einzelheiten über die Hochzeit. Kaum dass ich am Morgen das Haus verlassen hatte, um zur Schule zu eilen, hatte man sich in ganz kleiner Besetzung zum Standesamt begeben: nur das Brautpaar und die beiden Zeugen, wovon mein Vater der eine und mein Bruder der andere war. Anschließend war man in derselben Besetzung zur Kirche marschiert.

»Und wo soll unser Rudl heute Nacht schlafen?«, machte ich mir hörbar Gedanken. »Denn in seinem Zimmer schlafe ja ich.«

»Ach, die eine Nacht kann er mal in der Stube auf dem Kanapee verbringen«, schlug meine Mutter vor, und der Rudl nickte dazu.

Meine Enttäuschung über die entgangene prunkvolle Hochzeit legte sich allmählich, und das Leben nahm seinen normalen Lauf. Der Schwager verließ zum Glück jeden Morgen zeitig das Haus, weil er zur Arbeit musste. Er war Friseur in Reichenberg. Es hieß, er verdiene gutes Geld, sodass meine Schwester einer sorgenfreien Zukunft entgegenzublicken schien. Eigentlich war es ganz angenehm, sie im Hause zu haben. Denn wenn ich von der Schule heimkam, stand mein Essen fertig auf dem Tisch, und ich brauchte mir nichts mehr vom Vorabend aufzuwärmen. Sobald ich gegessen hatte, brachte ich meiner Mutter von dem frischgekochten Essen in den Wald.

Eines Tages aber, als ich von der Schule nach Hause kam, stand nicht meine Schwester am Herd, sondern meine Mutter. Sie wirkte fahrig und aufgeregt.

»Wo ist Annl?«, wollte ich wissen.

»Der geht es nicht gut. Drum ist sie im Bett geblieben.«

Ich wollte nach ihr schauen gehen, doch an der Küchentür erwischte mich die Mutter noch am Arm. »Halt! Da kannst du jetzt nicht rein!«

»Warum nicht?«, fragte ich erstaunt.

»Weil ... weil ... der Doktor ist jetzt bei ihr.«

Wenn man sogar den Doktor gerufen hatte, dachte ich, dann musste es schlimm um sie stehen. Denn einen Arzt pflegte man bei uns nicht so leicht zu rufen. Jetzt begann ich mir solche Sorgen zu machen, dass ich nur mit Mühe mein Essen runterwürgen konnte. Doch meine Mutter feuerte mich an: »Beeil dich! Du musst gleich zur Großmutter gehen und ihr helfen.«

Trotz meiner Sorge um Annl ließ ich mir das nicht zweimal sagen. Wenn auch meine Mutter kein herzliches Verhältnis zu ihrer Stiefmutter hatte, so war diese doch äußerst nett zu mir, und ich hing so an ihr, als ob sie meine leibliche Oma wäre.

Das Elternhaus meiner Mutter stand gar nicht weit von uns entfernt. Da brauchte ich nur über die Wiese zu laufen, schon war ich bei der Oma. Bei ihr fand ich es immer sehr interessant. In ihrer Wohnung standen nämlich immer noch die großen Webstühle, und an denen wurde immer noch gearbeitet. Noch immer fanden sich Käufer für ihre Webwaren, und selbst für meine Aussteuertruhe hatte die Großmutter schon rechtzeitig mit Weben begonnen. Daher besaß ich eine feine Aussteuer, als ich zum Heiraten kam. So manches Stück davon existiert heute noch.

Als Kind fand ich es aufregend, dass derjenige, der an dem riesigen Webstuhl arbeitete, immer hin- und herlaufen musste. Wenn die Spule raussprang, was im Eifer des Gefechts immer mal vorkam, durfte ich sie wieder einsetzen, was ich mit Begeisterung tat. Mein Vater hatte mir vor langer Zeit gezeigt, wie das geht, und so konnte ich mich schon früh nützlich machen.

Auch an diesem Tag, an dem bei mir zu Hause alles außer Lot geraten war, durfte ich meiner Großmutter den ganzen Nachmittag am Webstuhl helfen. Als ich mich danach verabschieden wollte, behielt sie mich zum Abendessen zurück. Ich muss gestehen, bei ihr schmeckte es mir immer besonders gut, obwohl es vielleicht das gleiche gab wie bei uns. Wir hatten gerade unsere Mahlzeit beendet, da betrat mein Vater die Küche. Er hatte dabei einen so freudigen Gesichtsausdruck, dass das nur Gutes bedeuten konnte. Deshalb war meine erste Frage: »Geht es Annl wieder besser?«

»Und ob!«, nickte er. Und auf die Frage der Großmutter nach ihrem Befinden antwortete er voller Stolz: »Du kannst uns einen Schnaps eingießen. Einen strammen Buben hat sie gekriegt, einen kleinen Rudl.«

»Ach, wie schön!« Schon öffnete sie die angrenzende Stubentür, zog einen kleinen Schlüssel aus ihrer Schürzentasche und machte sich damit an einem kleinen Wandschrank zu schaffen, der in einer Mauernische eingelassen war. Ich hatte ihn noch nie offen gesehen. Darin erblickte ich zwei Flaschen und mehrere Schnapsgläser. Zwei von den Gläsern nahm sie heraus sowie die Flasche, die nur noch zur Hälfte mit einer klaren Flüssigkeit gefüllt war. In der Küche füllte sie davon die beiden Gläser.

»Prost, Opa!«, stieß sie mit meinem Vater an. »Prost, Uroma!«, entgegnete er.

»Und was ist mit mir?«, fragte ich, begehrlich auf die beiden Gläser schauend. »Krieg ich nichts?«

»Nein. Schnaps ist nichts für Kinder«, belehrte mich mein Vater.

»Du bist jetzt Tante«, klärte mich die Großmutter auf. Das erfüllte mich mit Stolz. Das war doch immerhin etwas, wenn man mir schon den Schnaps vorenthielt.

Daheim fand ich dann tatsächlich einen rosigen pausbackigen Engel vor, der friedlich in meinem alten Kinderbett schlief. Ich war hellauf begeistert. Woher dieser kleine Prinz so plötzlich gekommen war, konnte ich mir nicht denken. Es interessierte mich auch gar nicht. Ich fand es nur unpassend, dass er ausgerechnet zu einer Zeit gekommen war, in der es meiner Schwester schlecht ging, denn so blieb ja die ganze Arbeit, die ein solch kleiner Mensch verursacht, zusätzlich an meiner Mutter hängen! Allerdings durfte ich ihr schon bald helfen, wenn sie ihn wickelte oder badete. Zum Glück ging es meiner Schwester nach einigen Tagen wieder so gut, dass sie das Bett verlassen und sich selbst um ihr Kind kümmern konnte. Meine Mutter nahm ihre Arbeit im Wald wieder auf, während meine Schwester und ich uns die Fürsorge für den kleinen Rudl teilten.

Nach einigen Wochen wurde in einem Nachbarhaus zufällig eine Wohnung frei. Sofort griffen meine Schwester und mein Schwager zu. Diese Wohnung hatte den Vorteil, dass sie im Parterre lag und so groß war, dass sich der Rudl darin auch noch einen Friseursalon einrichten konnte. Kundschaft hatte er auch bald genug.

Wir alle waren erleichtert, als das Paar wieder ausgezogen war, vor allem ich, weil ich wieder zurück in mein Zimmer konnte. Das Kinderbett blieb allerdings noch darin stehen. Darin musste mein kleiner Neffe seinen Mittagsschlaf halten, denn tagsüber blieb er bei uns, weil meine Schwester nun täglich nach Reichenberg fuhr, wo sie eine Ausbildung zur Kindergärtnerin machte. Sie wollte endlich einen richtigen Beruf haben. Da sie nun Familie hatte, schien ihr die Arbeit im Wirtshaus nicht mehr das Richtige, denn dort war sie meist bis spät in die Nacht beschäftigt gewesen.

Ich war glücklich, dass ich meine »lebendige Puppe« tagsüber behalten durfte, denn jeden Tag entdeckte ich an dem kleinen Kerl Fortschritte, und es ließ sich von Tag zu Tag mehr mit ihm anfangen. Allerdings war er nur nachmittags mein Kind, am Vormittag hatte die Schule Vorrang. Damit am Vormittag jemand bei dem Kleinen war, musste meine Mutter ihre Arbeitszeit umstellen. Statt von zehn bis drei Uhr ging sie nun von ein Uhr bis sechs Uhr zum Bäumepflanzen. In den Ferien jedoch konnte ich mich ganztags um den Buben kümmern.

Zu Beginn der Sommerferien war der Kleine sieben oder acht Monate alt, als ich einmal gegen Abend mit ihm die Hübners besuchen wollte. Ich hielt ihn auf dem Arm und war im Begriff, die Treppe hinunterzugehen. Was dann genau passiert ist, wusste ich nachher nicht mehr zu sagen, jedenfalls stürzte ich mit den Füßen voraus die Treppe hinunter. ›Das Kind darfst du auf keinen Fall loslassen‹, hämmerte es in meinem Hirn. Fünfzehn Stufen ging es rasant abwärts, wobei mein armer Rücken auf jeder Stufe aufschlug. Plötzlich ein Klirren und ein Schrei. Ich war unten angekommen. Der Schrei stammte von mir und das Klirren von der kleinen Fensterscheibe, die sich neben der Haustüre befand. Mit den Füßen war ich darin gelandet, halb hing ich drinnen und halb draußen. Den kleinen Jungen hielt ich aber immer noch krampfhaft umklammert, sodass er auf mir zu liegen kam.

Ihm war wahrhaftig nicht das Geringste passiert. Ich dagegen hatte so einige Verletzungen davongetragen. Vor allem hatte ich mächtige Rückenschmerzen. Nachdem ich meinen Schrei ausgestoßen hatte, fing auch Klein-Rudl vor Schreck an zu brüllen. Davon wurde Frau Hübner alarmiert und ebenso meine Mutter, die zum Glück schon daheim war. Die beiden Frauen stürzten herbei. Während sich die Nachbarin um meinen schreienden Neffen kümmerte, rannte meine Mutter sofort los, um den Doktor zu holen. Mit seiner Hilfe trug sie mich später hinauf in mein Bett.

Zunächst pflegte mich meine Mutter selbst, aber der Arzt kam jeden Tag, um nach mir zu sehen. Gemeinsam drehten sie mich erst auf die eine Seite, damit er mir den Rücken einsalben konnte, und dann auf die andere. Jede Bewegung tat höllisch weh. Jedes Mal schüttelte der Mediziner den Kopf. Nach einigen Tagen stellte er fest: »Frau Hauser, das sieht nicht gut aus. Meine Kunst ist zu Ende. Allein schaffen wir das nicht. Martl muss ins Krankenhaus.«

Dort blieb ich viele Wochen. Es dauerte sehr lange bis es mir wieder so gut ging, dass ich nach Hause durfte. Aber auch dort musste ich noch viele weitere Wochen liegen. Am schlimmsten daran fand ich, dass ich nicht in die Schule konnte.

Sie wollen wissen, wie es weitergeht? Dann laden Sie sich noch heute das komplette eBook herunter!