9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

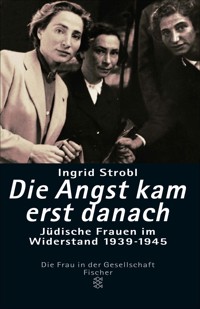

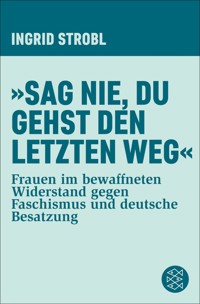

Hannie Schaft, »das Mädchen mit den roten Haaren«, war knapp zwanzig Jahre alt, als sie von der Gestapo in Holland zum Staatsfeind Nummer eins erklärt wurde. In Warschau jagten die Vollstrecker der »Endlösung« hinter einer »Wanda mit den Zöpfen« her, die in Wirklichkeit Niuta Tejtelbojm hieß, zwanzig Jahre alt und Jüdin war. An den Fronten des spanischen Bürgerkrieges standen die Franco-Putschisten sechzehnjährigen Milicianas gegenüber. In den Ghettos Osteuropas, in den besetzten Niederlanden, in Titos Partisanenarmee, von Lyon bis Bialystok kämpften auch Frauen mit der Waffe in der Hand gegen den nationalistischen und faschistischen Terror. Doch während ihre Kameraden nach dem Krieg als Helden gefeiert wurden, versanken sie im Dunkel der Geschichte: Diese Frauen hatten allzu radikal gegen ihre Rolle als wehrlose, friedfertige Wesen verstoßen. Ingrid Strobls Buch erhellt ein bislang verschwiegenes Kapitel der jüngsten Vergangenheit und ist ein wichtiger Beitrag zur Erforschung weiblicher Geschichte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 547

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Über dieses Buch

Hannie Schaft, »das Mädchen mit den roten Haaren«, war knapp zwanzig Jahre alt, als sie von der Gestapo in Holland zum Staatsfeind Nummer eins erklärt wurde. In Warschau jagten die Vollstrecker der »Endlösung« hinter einer »Wanda mit den Zöpfen« her, die in Wirklichkeit Niuta Tejtelbojm hieß, zwanzig Jahre alt und Jüdin war. An den Fronten des spanischen Bürgerkrieges standen die Franco-Putschisten sechzehnjährigen Milicianas gegenüber. In den Ghettos Osteuropas, in den besetzten Niederlanden, in Titos Partisanenarmee, von Lyon bis Bialystok kämpften auch Frauen mit der Waffe in der Hand gegen den nationalistischen und faschistischen Terror. Doch während ihre Kameraden nach dem Krieg als Helden gefeiert wurden, versanken sie im Dunkel der Geschichte: Diese Frauen hatten allzu radikal gegen ihre Rolle als wehrlose, friedfertige Wesen verstoßen.

Ingrid Strobls Buch erhellt ein bislang verschwiegenes Kapitel der jüngsten Vergangenheit und ist ein wichtiger Beitrag zur Erforschung weiblicher Geschichte.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Ingrid Strobl, 1952 in Innsbruck geboren, studierte Germanistik und Kunstgeschichte und promovierte über »Rhetorik im Dritten Reich«. Sie lebt als freie Autorin in Köln und arbeitet vor allem für Fernsehen und Hörfunk und als Sachbuchautorin.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

Die Frau in der Gesellschaft

Herausgegeben von Ingeborg Mues

© 1989 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-490244-9

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Widmung

Nach »Fifi« sollen wir [...]

Vorwort

Einleitung

Widerstand in Westeuropa

Spanien

Fifi – Fidela Fernandez de Velasca Perez

Chico – Julia Manzanal

La Dinamitera – Rosario Sanchez Mora

Tito-Partisaninnen

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

Niederlande

1. Kapitel

2. Kapitel

Frankreich

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

Jüdischer Widerstand in Osteuropa

Einführung: Wie Lämmer zur Schlachtbank?

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

Warschau

Wilna

Bialystok

Krakau

Minsk

Bei den Partisanen

Niuta Tejtelbojm

Roza Robota

Der Weg in den bewaffneten Widerstand

Der Weg in den bewaffneten Widerstand

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

Für Fifi, Zala, Truus, Dina, Chayke, Niuta und all die anderen

Für Martina Domke, Peter Neff, Monika Richarz

und Monika Tessadri-Wackerle,

ohne deren Hilfe dieses Buch nie entstanden wär

Vorwort: Kurze Geschichte einer langen Recherche

Nach »Fifi« sollen wir nur fragen, hatte uns Fidela Fernandez de Velasca Perez, genannt Fifi, am Telefon geraten. Ihr Haus stehe außerhalb des Dorfes, es sei ein bißchen schwierig zu finden, aber wir würden es schon schaffen. Die Suche nach dem Haus gestaltete sich dann wesentlich einfacher als zuvor die Suche nach Fifis Aufenthaltsort. Bevor ich nach Madrid gefahren war, um die ersten Recherchengespräche für dieses Buch zu führen, hatte Pilar Panes Casas, meine Freundin in Madrid und im folgenden Übersetzerin der Interviews, bereits das Terrain sondiert. Der Name Fifi war in all den Gesprächen aufgetaucht, die Pilar mit alten Kommunistinnen führte, die den Bürgerkrieg noch miterlebt hatten und die sie nach den Adressen von ehemaligen Frontkämpferinnen befragte. Ja, Fifi war an der Front gewesen, hörte Pilar von allen Seiten. Fifi habe auch noch andere gefährliche Sachen gemacht. Aber ihre Adresse wollte niemand herausrücken. Nach dem Grund dieser seltsamen Zurückhaltung befragt, erfuhr Pilar schließlich, Fifi sei irgendwie eigen. – Fifi sei eine eher männliche Frau. Grund genug für Pilar, nun erst recht nicht lockerzulassen. Als ich in Madrid ankam, wußten wir noch immer nicht, wo Fifi wohnte. Nach mehreren Telefonaten quer durch ganz Spanien bekamen wir es endlich, zwei Tage vor meiner Abreise, doch noch heraus: Im Sommer lebt Fifi in der Sierra von Madrid, in ihrem kleinen Haus.

Als wir ankommen, steht Fifi auf der Leiter, Werkzeug in der Hand. Sie ist gerade dabei, ihr Dach zu reparieren. Das Häuschen hat sie selbst gebaut, allein, mit ihren Händen. Es steht einsam zwischen Felsbrocken, gut 15 Minuten Fußmarsch vom Dorf entfernt. Ihr Leben in dieser Kartause teilt Fifi einzig mit einer streunenden Katze, die sich von ihr füttern und manchmal auch streicheln läßt. Als sie an diesem Tag ankommt und sieht, daß Fifi Besuch hat, verschwindet sie fauchend. Fifi stellt Wein auf den Tisch und schweigt. Daß ich ein Tonbandgerät dabeihabe, gefällt ihr nicht, ich darf es aber trotzdem auspacken. Pilar erklärt ihr, was wir fragen wollen, und nun will sie wissen, warum uns das so interessiert. Hat ja bisher auch keiner hören wollen.

Das »Verhör« beginnt. Bei Fifi dauert es länger als bei den meisten anderen Frauen, mit denen ich später gesprochen habe. Sie alle freuen sich zwar einerseits, daß sich endlich jemand für diesen Abschnitt ihres Lebens interessiert, sind aber gleichzeitig äußerst skeptisch, was meine Absichten und Motive betrifft. Kerzengerade sitzt uns Fifi gegenüber, in Arbeitshosen, das dichte, graue Haar kurz geschnitten, kein Schmuck, kein Make-up, wach, intelligent, mißtrauisch. Ein paar Stunden und zwei Flaschen Wein später ist der Bann gebrochen. Fifi erzählt, läßt uns nachhaken, antwortet auch auf die heikelsten Fragen, allerdings unter der Bedingung, daß ich dabei das Tonband ausmache. Am Ende des Gesprächs sind wir Freundinnen geworden. Für sie sind wir, obwohl wir nicht der Partei angehören, junge Genossinnen, denen man die Wahrheit sagen kann. Wir liegen ihr zu Füßen. Von diesem Tag an arbeite ich an diesem Buch auch unter dem Anspruch: Es muß einer Fifi würdig sein.

Dabei hatte ich mir nicht träumen lassen, daß im Spanien-Kapitel dieses Buches fast nur Kommunistinnen zu Wort kommen würden. Ich war mit der Absicht nach Madrid gefahren, vor allem Anarchistinnen zu interviewen. Ich hatte mich ausführlich mit dem spanischen Bürgerkrieg beschäftigt und wußte um die bedeutende Rolle, die die Anarchisten, und um die zweifelhafte Rolle, die die Kommunisten darin spielten. Ich wußte, daß die anarchistische Revolution von der KP Spaniens brutal unterdrückt worden war, daß in den Gefängnissen der stalinistischen GPU Anarchist/inn/en und (wirkliche oder als solche verdächtigte) Trotzkist/inn/en gefangengehalten und sogar gefoltert worden waren. Ich hatte mich mit den Theorien und Aktivitäten der Mujeres Libres, der feministischen Anarchistinnen, auseinandergesetzt, die die Befreiung der Frauen hier und jetzt gefordert hatten, im Gegensatz zu den Kommunistinnen, die alle »sozialen Fragen« dem Primat des Krieges unterordneten.

Als ich ankam, »gestand« mir Pilar, daß es ihr bisher nicht gelungen war, ehemalige anarchistische Milicianas für ein Interview aufzutreiben. Wir sollten es aber in den folgenden Tagen weiter versuchen, denn da fand der nationale CNT-Kongreß in Madrid statt, und dazu reisten auch alte Kämpferinnen aus dem Exil in Frankreich an. Und wir könnten uns auch noch im Büro der Mujeres Libertarias umhören, einer Art Nachfolgeorganisation der historischen Mujeres Libres. Die Enttäuschung war groß. Nein, Frauen hätten nicht gekämpft, behaupteten alle, mit denen wir sprachen, der Anarchismus sei, überhaupt eine pazifistische Bewegung gewesen. Warum wir denn ausgerechnet auf solche Frauen fixiert seien? Anarchistinnen hätten schließlich Großes geleistet in der Kindererziehung und -betreuung, in der Pflege der Verwundeten, der Einrichtung von Volksküchen, in den wahrhaft weiblichen Aufgabenbereichen eben. Nach drei Tagen des immer wieder An- und Nachfragens, des immer offener gezeigten Unglaubens, werden wir schließlich mit einer Broschüre über Säuglingspflege endgültig vor die Tür gesetzt. An die, natürlich vorhandene, linke und feministische Opposition innerhalb der Organisation kamen wir leider nicht heran.

Auch bei den Kommunistinnen gestaltete sich die Sache alles andere als einfach. Ohne Pilars Hartnäckigkeit hätte ich einen Teil dieses Buches gar nicht schreiben können. Die heutigen Funktionärinnen der KP Spaniens beharrten darauf, die wahren Heldinnen des Bürgerkriegs hätten in der Etappe gekämpft, in den Feldküchen und Lazaretten, an der politischen Front. Als sie schließlich doch mit einigen Adressen herausrückten, taten sie das aber nicht ohne einen gewissen Stolz. Und die alten Kämpferinnen selbst zeigten, nach anfänglichem Mißtrauen, offene Begeisterung. Endlich einmal interessierte sich jemand für sie, nicht obwohl, sondern weil sie »wie ein Mann« an der Front gekämpft hatten.

1984 war das Buch »Der Himmel ist blau. Kann sein. Frauen im österreichischen Widerstand 1938–1945« erschienen. Drei der in diesem Buch interviewten Antifaschistinnen hatten sich dem bewaffneten Widerstand angeschlossen: als Partisaninnen in Titos Befreiungsarmee. Der militärische Widerstand spielte im »angeschlossenen« Österreich im Vergleich zum politischen keine große Rolle. Die beinahe einzigen, die sich den Nazis im größeren Rahmen bewaffnet widersetzt hatten, waren die Slowenen in Kärnten. Sie kämpften in den Reihen der Tito-Partisanen und machten den Deutschen sehr zu schaffen. Ich hatte bereits herausgefunden, daß in der jugoslawischen Befreiungsarmee sehr viele Frauen aktiv gewesen waren, und machte mich nun auf die Suche nach österreichischen Interviewpartnerinnen. Im Dokumentationszentrum des österreichischen Widerstands in Wien stieß ich durch Zufall auf Helena Verdel, die an einem großen Projekt zum slowenischen Widerstand arbeitet. Helena, selbst Slowenin, und ihre Kolleginnen und Kollegen sind gebrannte Kinder: Mit wenig finanzieller Unterstützung und viel Engagement sind sie seit Jahren dabei, die verschüttete, verschwiegene Geschichte der slowenischen Kärntner Partisan/inn/en aufzuarbeiten. Bis vor wenigen Jahren hat sich außer ihnen niemand dafür interessiert. Doch nun kommen immer wieder Journalisten an, lassen sich von Helena und den anderen erzählen, wie das damals war, schreiben dann ihre Artikel und profilieren sich als »Kenner« des slowenischen Antifaschismus. »Das habe ich ziemlich satt«, sagt mir Helena, während sie überlegt, ob ich auch zu dieser Sorte gehöre. Als sie dann beschließt, mir zu helfen, unterstützt sie mich weit mehr, als ich zu hoffen gewagt hatte. Sie organisiert meine Reise nach Kärnten, räumt alle Schwierigkeiten beiseite, damit ich mit Zala sprechen kann. Denn Johanna Sadolšek, als Partisanin Zala genannt, war, darüber wurden wir uns schnell einig, meine ideale Gesprächspartnerin.

Zala ist auch eine der Frauen, die in dem Band »Der Himmel ist blau. Kann sein« ihre Geschichte erzählen. Ich treffe mich mit Lisbeth N. Trallori, einer der vier Autorinnen des Buches und des Filmes »Küchengespräche mit Rebellinnen«, in dem Zala gleichfalls auftritt. Und auch hier: nichts als Solidarität und Unterstützung. Keine Spur von dem sonst unter Autor/inn/en und Historiker/inne/n durchaus üblichen Konkurrenzneid, keine Angst, ich könnte ihre Arbeitsergebnisse mißbrauchen. Lisbeth N. Trallori stellt mir die Abschrift des umfangreichen Interviews zur Verfügung, das sie selbst für das Buch und den Film mit Zala gemacht hat und von dem nur ein Teil später veröffentlicht wurde.

Die nächste Station ist Klagenfurt. Hier treffe ich Mirko Messner, einen von Helena Verdels Projektkollegen, Redakteur der zweisprachigen Kärntner Zeitschrift »Kladivo«. Er fährt mich nach Lobnig, wo Zala wohnt, er erzählt mir im Auto genau und kompetent die Geschichte der Kärntner Slowenen, eine Geschichte der Diskriminierung, der Rebellion, der Enttäuschungen. Er entziffert die Postkartenlandschaft des südöstlichen Kärnten für mich: Hier, auf diesem Berg, war ein wichtiger Partisanenstützpunkt, dort, über jenen Sattel, sind die Freischärler aus Jugoslawien eingedrungen, da, hinter dem Grat, hat eine Schlacht mit den Deutschen stattgefunden.

Zala stellt Wein und Speck auf den Tisch und mustert mich aufmerksam durch ihre große Brille. Sie lebt heute nicht mehr vorwiegend von der Landwirtschaft, dafür ist sie zu krank und zu müde. Daß sie als junge Frau ihr Leben im Kampf gegen den Faschismus riskiert und ihre Gesundheit für immer ruiniert hat, das hat ihr nie Dank eingebracht, ganz im Gegenteil. »Es ist heute keine Ehre, bei den Partisanen gewesen zu sein«, sagt sie. Deshalb hat sie auch jahrzehntelang den Mund gehalten, wie alle anderen auch. Jetzt, im Alter, sieht sie nicht mehr ein, warum sie sich eigentlich schämen soll für das, was sie getan hat. Schämen sollen sich lieber die anderen, die nichts getan oder sogar mit den Nazis paktiert haben. Den einst kleinen, verschuldeten Hof hat sie mühsam nach dem Krieg wieder aufgebaut, heute vermietet sie Fremdenzimmer. »Ja, Deutsche kommen auch«, sagt sie. »Aber am liebsten sind mir die Holländer. Die waren manchmal selber im Widerstand, da sitzen wir dann oft bis in die Nacht zusammen und erzählen.«

Vor ein paar Jahren lief im Fernsehen der Film »Das Mädchen mit den roten Haaren«. Ich konnte ihn damals nicht sehen, hatte aber die Vorschau gelesen: Um eine junge Frau ging es da, die mit der Waffe in der Hand gegen die Deutschen gekämpft hatte, eine reale Person, deren Leben in einem – nun auch verfilmten – Buch des gleichen Titels beschrieben wurde. Das war mein einziger konkreter Hinweis darauf, daß auch in den Niederlanden Frauen am bewaffneten Widerstand beteiligt waren. Ich setzte mich mit Mies Bouhuys in Verbindung, die ich als Autorin eines Jugendbuches über Anne Frank kannte und von der ich überdies wußte, daß sie Präsidiumsmitglied der Anne-Frank-Gesellschaft ist. Vorsichtig erzählte ich ihr von meinem Vorhaben. Vorsichtig deshalb, weil ich inzwischen die Standardreaktion fast aller von mir Befragten schon kannte: »Frauen im bewaffneten Widerstand? Nein, da werden Sie wohl kein Glück haben. Die hat es nicht gegeben.« Mies Bouhuys ließ mich geduldig ausreden und sagte dann: »Eine meiner besten Freundinnen war in einer Spezialgruppe, die hohe SD- und Gestapo-Offiziere erschoß. Wollen Sie mit ihr sprechen?« Und ob ich wollte. Mies holte mich in Amsterdam vom Bahnhof ab, betreute mich auf das liebevollste, spielte die Fremdenführerin und Chauffeuse für mich, brachte mich mit ihren anderen Freunden aus dem Widerstand zusammen und fuhr mich nach Venhuizen, wo Truus Menger lebt, die Frau, die ich interviewen wollte.

In dem kleinen Haus, das Truus mit Mann, Tochter und Schwiegersohn bewohnt, standen schon Kaffee und Kuchen auf dem Tisch. An den Wänden Fotos, eine Gitarre, die Truus durch alle Kriegswirren gerettet hat, und ein Ölbild, das Porträt einer jungen Frau mit dichten Locken. »Das ist Hannie Schaft«, klärt Truus mich auf, »die dritte Frau aus meiner Gruppe. Über sie gibt es ein Buch und einen Film: ›Das Mädchen mit den roten Haaren.‹«

Überall im Haus stehen Truus' Plastiken. Ein paar Jahre nach dem Krieg hatte sie beschlossen, Bildhauerin zu werden, seither arbeitet sie als anerkannte Künstlerin. Nach unserem Gespräch führt sie mich in ihr Atelier, das sie sich in einem ehemaligen Schuppen eingerichtet hat. Am Abend fährt mich Truus nach Amsterdam zurück, auf dem Weg schauen wir noch bei Freddie vorbei, ihrer Schwester, der dritten im Bunde des berüchtigten, von den Deutschen fieberhaft gesuchten Mädchentrios Truus-Freddie-Hannie. Freddie, die, wie auch Truus, einen ehemaligen Mitkämpfer geheiratet hat, sitzt mit Mann und Enkelkindern vor dem Fernseher. »Nein, ihr stört gar nicht«, beteuert sie und schiebt uns Gläser und Bierflaschen hin. Wir sollen es uns gemütlich machen – und was ich denn von ihr wissen wolle? Truus habe mir doch sicher schon alles erzählt. Die beiden Schwestern werfen sich nun gegenseitig die Bälle zu, Anekdoten fallen ihnen ein, die heiteren Aspekte eines Lebens als »Topterroristinnen« auf der Fahndungsliste der Gestapo. Als sie aber auf ihr Leben nach der Befreiung zu sprechen kommen, werden sie wieder ernst. Nun mischt sich Freddies Mann zum erstenmal in das Gespräch. »Hast du ihr auch erzählt, wie sie uns als Kommunisten verfolgt haben?« fragt er Truus. Sie hat. »Neonazis« und »Berufsverbot« sind die deutschen Worte, die sie in die englisch geführte Unterhaltung werfen. Ob denn die Jugend heute anders wäre in Deutschland, wollen sie von mir wissen – und hoffen, daß ich mit einem eindeutigen Ja antworte.

Später, beim Abendessen in Amsterdam, erzählt mir Truus: »Weißt du, wenn ich Deutsche in meinem Alter sehe, dann frage ich mich immer, was haben die wohl damals gemacht?« Einmal war sie mit ihrem Mann in Südfrankreich zum Camping. Direkt neben ihnen hatte ein älteres deutsches Ehepaar sein Zelt aufgeschlagen, freundliche Leute, die sie immer wieder auf eine Tasse Kaffee einluden. Truus und Pit beschlossen, ihre »Vorurteile« aufzugeben, und verabredeten sich mit den Deutschen zum Essen: »Und als es dann immer später wurde, wir hatten auch schon einiges getrunken, da kamen sie auf den Krieg zu sprechen. Der Mann war in Rußland gewesen, die Frau erzählte von den Bombennächten. Und da sagte sie zu uns: ›Ihr Holländer habt es gut gehabt. Ihr habt ja nichts mitgemacht, so wie wir, ihr wart ja nur besetzt.‹«

Der Weg nach Nancy führte über Paris und Genf. Ich hatte schon nicht mehr daran geglaubt, doch noch zu einem Interview mit einer Resistance-Kämpferin zu kommen. Mehrere Gespräche in Frankreich hatten zu keinem konkreten Ergebnis geführt. Meine ganze Hoffnung war Rita Thalmann, Professorin an der Pariser Universität, Feministin und Expertin für das »Dritte Reich«. Als ich sie endlich erreichte, war sie sofort bereit, mir zu helfen. Zuvor hatte ich in einem Artikel in »Le Monde« zum erstenmal die Abkürzung M.O.I. gelesen. Die M.O.I., Main d'Œuvre Immigrée, stand da, war eine der aktivsten Widerstandsgruppen in Frankreich gewesen, und sie hatte vor allem aus ostjüdischen Immigranten bestanden. Von Frauen als Mitgliedern stand da nichts, aber das war ich inzwischen gewohnt, das hielt mich längst nicht mehr davon ab, in diese Richtung nachzufragen. Als ich dann Rita Thalmann gegenüber die M.O.I. erwähnte, mußte ich erst gar nicht nachhaken. Spontan nannte sie mir die Namen von zwei Frauen, die in dieser Organisation gekämpft hatten. »Und es gibt sicher noch andere«, fügte sie ganz selbstverständlich hinzu. Dazu müßte ich aber Herbert Herz befragen, ihren Jugendfreund, der selbst Mitglied der M.O.I. war und heute über die Geschichte der Gruppe arbeitet. Sie zögerte nicht eine Sekunde, mir seine Adresse zu geben und mich an ihn zu empfehlen. Auch diese rückhaltlose Hilfsbereitschaft war ich inzwischen gewohnt, wenn ich auch immer wieder dankbar darüber staunte. Herbert Herz schlug vor, wir sollten uns in Nancy bei seinen Freunden und ehemaligen Mitkämpfern Dina und Henri Krischer treffen. Ich könnte dann ausführlich mit Dina sprechen und außerdem ihr umfangreiches Archiv benutzen.

Dina und Henri empfingen mich mit einer Herzlichkeit, die mich beschämte. Ich bin Österreicherin, und der Waldheim-Skandal beschäftigte gerade die ganze Welt. Außerdem hatten Leute wie die Krischers schon vor Waldheim gewußt, daß Österreich nicht das unschuldige Opfer Nazideutschlands war und daß Hitler seinen Antisemitismus in Wien gelernt hat. Ich konnte keine andere Referenz vorweisen, als daß Rita Thalmann mich an Herbert Herz empfohlen hatte, der mich auch nur vom Telefon kannte. Alles andere mußten sie mir einfach glauben. Den Vormittag des ersten Tages verbrachten wir mit Fragen und Gegenfragen, wir diskutierten über Waldheim und Le Pen, ich erzählte von meiner Arbeit über den jüdischen Widerstand in Osteuropa und über die Frauen, die ich bisher interviewt hatte. Am Nachmittag »befahl« mir Dina, mein Hotelzimmer abzubestellen. Sie machte mir im Arbeitszimmer ein Gästebett zurecht. Sie bekochte mich wie eine Königin. Und wenn wir gerade nicht aßen, steckte sie mir Süßigkeiten zu. Zwei Tage und eine Nacht lang erzählten mir Dina und Henri, Herbert Herz und »Jacquot« Szmulewicz von ihrem Kampf gegen die deutschen Besatzer und Endlöser. Und von der Marginalisierung dieses Kampfes nach der Befreiung. Von der mühsamen Arbeit, diesen Kampf dem Vergessen und Verschwiegenwerden zu entreißen und ein Archiv der M.O.I.-Gruppen in Südfrankreich aufzubauen. Freunde, ehemalige Mitkämpfer/innen, wurden dazu geladen, um Einzelheiten zu ergänzen, die die Krischers nicht mehr im Detail wußten. Auf meinen Einwand, daß sie doch müde sein müßten und daß ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich ihnen so viel Mühe mache, entgegnete mir Henri: »Weißt du, wir freuen uns über jeden, der sich für unsere Geschichte interessiert. Aber du bist der erste Mensch, der aus Deutschland gekommen ist. Und darüber freuen wir uns besonders.«

Im »Spiegel« hatte ich das Foto entdeckt: Drei Galgen, an denen drei Menschen hängen. Rechts und links je ein Mann, in der Mitte eine junge Frau. Partisanen aus Minsk seien die drei, hieß es in der Bildunterschrift, die Frau sei Jüdin, und erst jetzt sei ihr Name bekannt geworden. Ich nahm mir wieder einmal vor, auch den jüdischen Widerstand in Osteuropa in mein Buch mitaufzunehmen. Doch das Projekt drohte ständig zu scheitern. Es gab einfach kein Material. Ich wußte natürlich vom Warschauer Ghettoaufstand, und ich ging, wie ich es mir inzwischen angewöhnt hatte, einfach davon aus, daß auch Frauen aktiv daran beteiligt waren. Das Foto im »Spiegel« bestätigte meine Hypothese, aber der Mangel an Literatur blieb der gleiche. Für eine ernsthafte historische Aufarbeitung reichen Hypothesen bekanntlich nicht aus. Doch das Thema ließ mich nicht los. Schließlich ging Monika Richarz, die Leiterin der Germania Judaica in Köln, zwar skeptisch, aber geduldig ihren Bibliothekskatalog mit mir durch. Und tatsächlich stießen wir auf ein paar englische Titel, die relativ vielversprechend klangen. Ich hatte das Ende des Fadens gefunden.

Was nun vor mir lag, war ein mühseliges Puzzlespiel, aber es lohnte sich. Vor mir breitete sich eine ungeahnte Welt aus, eine Welt der aufständischen Ghettos, der Partisanengruppen in den polnischen und litauischen Wäldern, eines Widerstands, von dem hierzulande bis auf ein paar Eingeweihte niemand auch nur das geringste ahnt. Zur selben Zeit, als ich meine Tage in der Germania Judaica verbrachte, lief eines Nachts im Spätprogramm des WDR der Film »Die Partisanen von Wilna«, gedreht von Aviva Kempner und Josh Waletzky. Ich schrieb Aviva Kempner an, die sofort antwortete und mir die Adressen überlebender Ghettokämpferinnen in Israel schickte. Auch zu dieser Zeit erschien in den USA die dreibändige »Anthology on Jewish Armed Resistance«, auf die mich Monika Richarz aufmerksam machte und die mir die letzten Steinchen zu meinem Puzzle lieferte.

Ende 1987 hatte ich endlich alles Material zusammen und konnte mit dem Schreiben beginnen. Zuvor aber wollte ich meine Lektorin noch um eine Verschiebung des Abgabetermins bitten: Ich war entschlossen, nach Israel zu fahren, um auch noch mit den Frauen zu sprechen, deren Adressen mir Aviva Kempner gegeben hatte. Daraus wurde nichts, denn am 20. Dezember wurde ich unter dem Verdacht, einer »terroristischen Vereinigung« anzugehören, verhaftet.

Ich habe dieses Buch im Gefängnis geschrieben. Der Fischer-Verlag verhielt sich sehr großzügig und verlängerte meinen Abgabetermin. Pilar schrieb mir ins Gefängnis, daß Fifi sich sehr um mich sorgt und mir bestellen läßt, ich solle sofort nach meiner Entlassung nach Spanien kommen, damit sie mich wieder aufpäppeln kann. Sie und die anderen Genossinnen seien in ihren Gedanken bei mir und wünschten mir Mut. Auch die anderen Frauen schrieben mir aufmunternde, liebevolle, solidarische Briefe, Krischers kopierten mir ihr halbes Archiv, damit ich mit der Arbeit vorankomme. Daß ich unter diesen Umständen, an einem winzigen Tisch, in einer winzigen Zelle, von allen Gesprächen und Ereignissen abgeschnitten, im Gefängnis eben, die Kraft fand, dieses Buch zu schreiben, verdanke ich vor allem diesen Frauen. Und den Freundinnen und Freunden, die die Interviewbänder für mich abtippten und mir durch ihre Briefe und Besuche den Rücken stärkten.

Wenn ich an die Jahre denke, die die spanischen Frontkämpferinnen in den Foltergefängnissen der Franco-Diktatur zubrachten, an das Leid der jüdischen Kämpferinnen in Polen, die mitansehen mußten, wie ihre Liebsten bestialisch ermordet wurden, an die Entbehrungen des Partisaninnenlebens in den verschneiten Kärntner Bergen, an die verzweifelten Versuche Truus Mengers, ihre Kameradin Hannie Schaft aus den Fängen der Gestapo zu befreien, an die Ängste einer Dina Krischer, die, selbst gehetzt, nicht wußte, ob die Deutschen ihre Eltern schon »abgeholt« hatten, dann gelingt es mir sehr gut, die eigene Situation zu relativieren. Dieses Buch soll nicht nur eine historische Darstellung und Analyse der Beteiligung von Frauen am bewaffneten Widerstand sein, sondern auch eine Hommage an diese unbekannten Heldinnen der Geschichte: Fifi, Zala, Truus, Dina, Chayke, Niuta und all die anderen.

Ingrid Strobl

Untersuchungsgefängnis München-Neudeck,

im Juni 1988

Einleitung: Das dreifache Stigma

Warschau: Ein alter Mann, drei junge Männer. Ihre Haltung ist entschlossen, sie sind bewaffnet, mit Gewehr, Handgranate, Messer, Stein, sie kämpfen. Vor ihnen ein Gefährte, der bereits gefallen ist, gefallen im Kampf. Hinter ihnen eine Frau. Sie wirft die Arme zum Himmel empor. Ihre Brüste sind entblößt, sie trägt ein Kind, keine Waffe, sie kämpft nicht, sie ist Symbol. Ein Symbol für den jüdischen Widerstand, für den Aufstand des Warschauer Ghettos gegen die Übermacht der deutschen Mörder. Das Denkmal steht auf einem großen begrünten Platz auf dem Gelände des ehemaligen Ghettos, das nach der Niederschlagung des Widerstands von den deutschen Besatzern dem Erdboden gleichgemacht wurde. Auf der Vorderseite des Denkmals ist die Kampfszene dargestellt, die Rückseite zeigt den Abtransport der wehrlosen Opfer. Eine scheinbar endlose Reihe von Frauen, alten Männern und Kindern geht niedergeschlagen, mit gebeugten Schultern, gesenktem Kopf dem Tod entgegen. Nur ein Kind dreht sich um, dem Beschauer zu, es blickt in die Zukunft. Das Kind ist ein Knabe.

Am 11. Januar 1943 schrieb Himmler, Reichsführer der SS, an SS-Obergruppenführer Krüger, Sicherheits-Chef des Generalgouvernements, das Warschauer Ghetto müsse bis zum 15. Februar liquidiert werden. Am 18. Januar marschierten SS-Truppen mit ihren lettischen und litauischen Hilfstruppen und polnischer Polizei im Ghetto ein, bewaffnet mit Panzern und Maschinengewehren.

Die ZOB, die jüdische Widerstandsbewegung, hatte zwar die »große Aktion« seit langem erwartet, wurde aber von diesem Einfall im Morgengrauen überrascht. Nur ein Teil der Kämpferinnen und Kämpfer konnte an ihre Waffen gelangen, doch sie reagierten schnell. Als die Deutschen an den Werkstätten der Gesiastraße, an der südlichen Grenze des Zentralghettos (von den Deutschen »Restghetto« genannt) entlangfuhren, flog eine Handgranate mitten in ihre Truppen. Das Zeichen, den Kampf zu beginnen. Geworfen hatte die Handgranate eine Frau, Emilia Landau[1], Mitglied der linkszionistischen Jugend-Organisation Haschomer Hazair. Ein paar Wochen zuvor, am 29. Oktober, hatte Emilia Landau zusammen mit zwei Genossen den Stellvertreter der Ghetto-Polizei, Jacob Leijkin, einen der schlimmsten Nazi-Kollaborateure, erschossen.[2]

Emilia Landau war bei weitem nicht die einzige Frau, die bewaffnet am Aufstand des Ghettos teilnahm, und sie war auch nicht die einzige, die dabei eine wichtige Rolle spielte. Die Beteiligung der Frauen an den Kämpfen war so massiv, daß SS-Gruppenführer Jürgen Stroop, Generalleutnant der SS und Polizei, der Schlächter der Aufständischen, noch sechs Jahre später, 1949, seinem Zellengenossen im Warschauer Mokotow-Gefängnis fassungslos darüber berichtet:

»Das dritte Phänomen, das sich (…) bemerkbar machte, (war) die Beteiligung jüdischer Frauen an den Kämpfen. Ich meine die organisierten Gruppen der Chaluzzenbewegung[*].

Diese Mädels waren keine menschlichen Wesen; vielleicht Göttinnen oder Teufelinnen. Kaltblütig und geschickt wie Zirkusreiterinnen. Sie schossen oft beidhändig! Verbissen und ausdauernd kämpften sie bis zum Ende.«[3]

Und sie jagten den heldenhaften SS-Männern einen solchen Schrecken ein, daß sie beschlossen, diese Frauen nicht mehr gefangenzunehmen, sondern gleich abzuknallen wie wilde Tiere. Stroop: »Und aus der Nähe waren sie besonders gefährlich! So ein geschnapptes Chaluzzenmädel wirkte zuerst wie ein unschuldiges Lämmchen. Aber wehe, wenn unsere Männer sich ihnen auf ein paar Schritte näherten! Unter dem Rock nach der versteckten Granate greifen und sie blitzschnell mitten in die SS-Gruppe schleudern, das war eins! (…) In solchen Situationen hatten wir regelmäßig Tote und Verwundete zu beklagen, deshalb befahl ich, diese Mädchen nicht mehr gefangenzunehmen, sie auf keinen Fall zu nahe herankommen zu lassen und sie aus sicherer Entfernung mit der Maschinenpistole umzulegen.«[4]

St. Genis-Laval, Frankreich: Eine Plakette auf einem Stein. »Jeanine Sontag. Heldin des Bataillon Carmagnole Liberté der F.T.P.M.O.I., an dieser Stelle am 20.8.1944 ermordet.«

19 Jahre alt war die Jura-Studentin Jeanine Sontag aus Straßburg, als sie sich den kommunistischen Partisanen in Lyon anschloß. Als Jüdin stieß sie zur M.O.I. (Main-d'Œuvre Immigrée, die Organisation der internationalen Arbeitsimmigranten in Frankreich, die zu einem großen Prozentsatz aus jüdischen Mitgliedern bestand). In den Sommerwochen des Jahres 1944 trieben die Gruppen der Lyoneser F.T.P.M.O.I., Carmagnole genannt, die deutschen Besatzer zur Verzweiflung. Jeden Tag jagten sie Rüstungsbetriebe, Warenlager, Garagen und Maschinenparks in die Luft, erschossen Gestapo- und SD-Offiziere, überfielen Firmen, deren Besitzer mit den Besatzern kollaborierten. Nacht für Nacht brachten sie Züge zum Entgleisen. Jeanine Sontag war nicht die einzige Frau in diesen wohl effektivsten Einheiten des französischen Widerstands. Am 3. Juli, am heilichten Mittag, überfiel ein Dutzend M.O.I.-Aktivist/inn/en die Garage Gambetta. Mit dabei: Jeanine Sontag, »Jeannette« genannt. Doch die Aktion ging schief, die Garage wurde von G.M.R.-Leuten umzingelt (Groupe Mobile de Reserve, die französische Antiterror-Einheit), die Kämpfer/inn/en versuchten, über ein schmales Brett auf das gegenüberliegende Dach zu fliehen. »Jeannette« trug billige Holzschuhe, die ihren Füßen keinen Halt gaben, und das wurde ihr zum Verhängnis – sie stürzte ab, verletzte sich, wurde verhaftet. Am 20. August 1944 wurde sie nach Wochen der Folter zusammen mit 120 anderen Widerstandskämpfern in St. Genis-Laval hingerichtet.[5]

Haarlem, Niederlande: Fast vier Meter hoch ist die Statue, geschaffen von einer Frau, eine Frau darstellend. Ein Symbol für die Beteiligung der Frauen am niederländischen Widerstand gegen die deutsche Besatzung. Aber dieses ungewöhnliche Denkmal stellt auch eine reale Person dar, Hannie Schaft, Studentin, 23 Jahre alt zum Zeitpunkt ihres Todes.

Am 26. März 1945 war Hannie, wie so oft, mit ihrem Fahrrad unterwegs. Diesmal in einer vergleichsweise harmlosen Mission. Es ging nicht – wie »gewöhnlich« – darum, einen Gestapo-Offizier oder Verräter zu erschießen, diesmal sollte sie »nur« die neueste Ausgabe der kommunistischen Untergrundzeitschrift »De Waarheid« transportieren. Doch wie auch sonst immer trug Hannie ihre Pistole bei sich. Seit sie als aktive Kämpferin »abgetaucht« war, tat sie keinen Schritt mehr unbewaffnet. Hannie trägt kurzes schwarzes Haar und eine Brille mit Fensterglas, denn in ganz Holland hängt ihr Steckbrief aus: Die deutschen Besatzer fahnden nach ihr, nach dem »Mädel mit den roten Haaren«, einer der gefürchtetsten »Terroristinnen«.

An diesem 26. März, wenige Wochen vor der Befreiung, gerät Hannie in eine deutsche Kontrolle und wird sofort verhaftet. Vergeblich versuchen ihre Genoss/inn/en, sie zu befreien. Ihre Freundin und Mitkämpferin Truus Menger gibt ihre Rettungsversuche erst auf, als sie hört, daß Hannie tot ist.[6] Diese Truus Menger, selbst eine der aktivsten des bewaffneten holländischen Widerstands, wird später Bildhauerin. Als 1983 ein Wettbewerb für die Errichtung eines Hannie-Schaft-Denkmals ausgeschrieben wird, bewirbt sich auch Truus Menger, zusammen mit 119 anderen Bildhauern – und gewinnt den Wettbewerb. Sie, die aus eigener Erfahrung weiß, was Frauen in diesem ungleichen Kampf geleistet haben, gestaltet die Erinnerung an ihre Freundin, als Symbol für alle Kämpferinnen, monumental: Vier Meter sind ihr gerade hoch genug.

Zwei Mythen halten sich hartnäckig seit inzwischen mehreren Jahrzehnten: Die Juden seien wie die Lämmer zur Schlachtbank gegangen. Und Frauen hätten zwar diverse Hilfsdienste im Widerstand geleistet, aber nicht selbst bewaffnet gekämpft. Selbst jüdische Historiker (wie Raoul Hilberg zum Beispiel) beklagen den mangelnden Widerstand der Millionen Ermordeten.[7] Und Nicht-Juden fragen nicht ohne Zynismus: Warum haben sie sich denn nicht gewehrt, sie waren doch so viele?

Rita Thalmann berichtet auf einem Symposium der »Association pour la Récherche sur l'Histoire Contemporaine des Juifs« über den Forschungsstand zum Thema Frauen im französischen Widerstand. Von den 17 Werken, die auf die Rolle der Frauen in der Résistance eingehen, erschienen 13 nach 1971, also nach dem ersten Auftreten des französischen Feminismus. Von den vier Arbeiten, die vorher geschrieben wurden, entstanden drei zwischen 1945 und 1947.[8]

Ähnliches gilt für die jiddisch-, hebräisch- und polnischsprachige Literatur. Werke, in denen die Rolle der Frauen ausdrücklich erwähnt und hervorgehoben wird, wurden von den direkt Beteiligten in den ersten Jahren nach der Befreiung geschrieben, als die Erinnerung noch lebendig und unverfälscht war.[9] Jahrzehnte später, als die feministische Forschung und allgemein ein verändertes Frauenbewußtsein sich in den USA durchgesetzt hatten, verwiesen ursprünglich polnisch-jüdische Autoren in ihren nun englischsprachigen historischen Arbeiten wieder verstärkt auf die Bedeutung der Frauen im Rahmen des jüdischen Widerstands.[10] Doch im allgemeinen läßt kaum ein Werk eines jüdischen Autors zum Thema die Beteiligung der Frauen völlig unerwähnt. Die Überlebenden der Massenvernichtung, die selbst gegen den Mythos ihrer passiven Haltung ankämpfen müssen, sind stolz auf ihre kämpferischen Frauen.

Deutschsprachige Literatur zum Thema bewaffneter Widerstand ist quasi nicht existent. Die in der DDR erschienene Arbeit von Bernhard Mark über den Warschauer Ghetto-Aufstand[11] ist eine der wenigen ruhmreichen Ausnahmen. In der Bundesrepublik hüllt man sich seit nunmehr über 40 Jahren in Schweigen. Die wenigen historischen Werke, die sich mit dem Widerstand von Frauen beschäftigen, konzentrieren sich auf den Widerstand im »Reich«. Da es in Deutschland – mit wenigen Ausnahmen – keine bewaffnete Resistance gab, spielt dieser Aspekt auch in den wichtigen Darstellungen von Hanna Elling, Margarete Schütte-Lihotzky, Gerda Szepansky und dem Wiener Autorinnen-Team Berger/Holzinger/Podgornik/Trallori kaum eine Rolle.[12]

Eine fundierte Darstellung des organisierten bewaffneten Widerstands in den von Deutschen besetzten Ländern Europas und in der Sowjetunion gibt es meines Wissens nicht. Die Literatur, mit der ich gearbeitet habe, ist (mit Ausnahme einiger weniger DDR-Ausgaben) vor allem französisch- oder englischsprachig (wobei hier viele Arbeiten aus dem Polnischen, Jiddischen oder Hebräischen übersetzt sind) oder niederländisch, spanisch, jugoslawisch (in englischer Übersetzung).

Doch auch in den betroffenen Ländern selbst dauerte es zum Teil Jahrzehnte, bis einschlägige Werke erscheinen konnten. Ein wichtiger Teil des aktiven Widerstands leidet nämlich unter einem doppelten Stigma: Er war jüdisch und er war kommunistisch. In den Ländern Westeuropas, von Frankreich bis zu den Niederlanden, starteten die (meist aus London) zurückgekehrten Exilregierungen schon bald nach der Befreiung ihre Gegenoffensive: Die Bedeutung des kommunistischen Widerstands wurde marginalisiert bis verschwiegen, später im Kalten Krieg waren die soeben aus der Illegalität Aufgetauchten schon wieder Opfer erneuter Verfolgung. Die Westmächte, wohl wissend um den entscheidenden Anteil der Kommunisten am Kampf gegen die Besatzer und um die Befreiung, fürchteten den Einfluß dieser ungeliebten Heldinnen und Helden auf die Bevölkerung. Ein großer Erfolg oder gar ein Sieg der kommunistischen Parteien bei den Wahlen in den befreiten Ländern war ihnen eine unerträgliche Vorstellung. Die offizielle Heldenverehrung konzentrierte sich auf die Inlandsstreitkräfte der Exilregierungen, auf de Gaulles »Forces françaises intérieures« etwa oder die niederländischen Binnenstreitkräfte unter der Führung Prinz Bernhards.[13]

Doch auch in Israel und im Rahmen der offiziellen jüdischen Geschichtsschreibung wurde die Rolle der kommunistischen jüdischen Kämpferinnen und Kämpfer eher ignoriert als hervorgehoben. – Die Partisanen der M.O.I. wurden bis heute gar nicht oder nur zögerlich dem jüdischen Widerstand zugerechnet.[14] Denn obwohl ein Großteil der M.O.I. jüdische Immigranten waren und manche Untergruppen fast ausschließlich aus jüdischen Mitgliedern bestanden, die jiddisch miteinander sprachen und ihre Untergrundzeitschriften auf jiddisch herausgaben, waren sie nicht – wie die Zionisten – dezidiert als Juden organisiert, sondern als Kommunisten.

Die Geschichte der M.O.I. ist eine Tragödie des Vergessens. Denn auch ihre eigenen Genossen wußten ihnen ihren Kampf nicht zu danken. Niemand konnte übersehen, daß ein Großteil der von den Nazis am meisten gefürchteten »Terroristen« so gar nicht französische Namen wie Shmulewicz, Grzwacz, Puterflam, Fingerweig und Bancic trug. Diese Tatsache diente nicht zur Stärkung des in den letzten Kriegsjahren propagierten Nationalismus. Als die Französische Kommunistische Partei beschloß – im Widerspruch zum einstigen Internationalismus –, sich mindestens so patriotisch zu geben wie de Gaulles Truppe, waren diese Juden, die meist noch nicht einmal französische Juden waren, sondern polnische, ungarische, rumänische, armenische Immigrant/inn/en, ein Fleck, der das neugemalte Bild störte. Einigen der Führer der M.O.I., deren Existenz einfach nicht zu leugnen war, wurde nahegelegt, sich französische Namen zuzulegen.[15]

In der Sowjetunion und Polen spielte sich eine ähnliche Tragödie ab. Zigtausende Juden hatten sich den Partisanen angeschlossen und auch eigene Partisanen-Einheiten gegründet, jahrelang hatten sie gekämpft und diesen Kampf mit unzähligen Opfern bezahlt. Und doch wurde ihr Einsatz mit kaum einem Wort erwähnt. Von einigen der bekanntesten Partisanenführer wurde erst Jahre später bekannt, daß sie Juden waren.[16] In Polen hatte der Antisemitismus eines großen Teils der Bevölkerung die Niederlage der deutschen Besatzer überdauert. Anfänglich um diesen Antisemitismus nicht zu schüren, später während der antisemitischen Hetzkampagne unter Gomulka offen auf ihn spekulierend, verschwieg die polnische Partei die unvergleichliche Rolle, die die jüdische Bevölkerung im Partisanenkampf und in den Ghetto-Aufständen gespielt hatte.[17]

Der Mythos, die Juden hätten sich nicht gegen ihre Vernichtung gewehrt, wurde systematisch erzeugt und galt bald als geschichtliche »Wahrheit«. Der kommunistische Widerstand war auch in den westlichen Nachkriegsstaaten nicht so einfach totzuschweigen, doch er fand keinen Eingang in die offizielle Geschichtsschreibung, die an Schulen und Universitäten gelehrt wird und deren Inhalte in populären Romanen beschrieben und in Fernsehfilmen gezeigt werden.

In der Bundesrepublik wird der bewaffnete Widerstand gegen die deutsche Besatzung aus einem zusätzlichen und entscheidenden Grund verschwiegen. Was allenfalls noch populär aufgearbeitet wird, in Zeitungsartikeln, Filmen und Fernsehinszenierungen, ist die französische Resistance. Doch auch hier konzentriert sich das Interesse auf die Verfolgung. Bespitzelung, Verhaftung, Folter, Deportation in das Konzentrationslager spielen eine wesentlich größere Rolle als die Aktionen der Resistance. Kein Wunder, denn die richteten sich gegen – Deutsche. In den Zügen, die von Partisanen zum Entgleisen gebracht wurden, saßen deutsche Soldaten. Die SD-Offiziere, die von den niederländischen Widerständler/inne/n auf offener Straße erschossen wurden, waren deutsche Offiziere. Die Landser, die in den litauischen Wäldern in einen Partisanen-»Hinterhalt« gerieten, waren die eigenen Brüder, Väter, Großväter.

Eine historische Arbeit, die über den bewaffneten Widerstand in den besetzten Ländern Europas berichtet, muß sich in einem ständig wiederholen: diese Frauen und Männer kämpften gegen »die Deutschen«. Es ist eine Tatsache, daß viele der Soldaten, die in Hitlers Krieg geschickt wurden, mit ihrer »Aufgabe« weder einverstanden, geschweige denn darüber glücklich waren. Daß sie Angst hatten: vor den Partisanen, vor der Roten Armee, vor den eigenen vorgesetzten Offizieren, und auch Angst zu desertieren. Und während sie der Roten Armee wenigstens »offen« gegenüberstanden, kämpften die Partisanen aus dem »Hinterhalt«, tauchten plötzlich auf, eröffneten das Feuer, brachten den Zug zum Entgleisen und verschwanden wieder. Niemand wußte, wann und wo sie wieder aus dem »Nichts« erscheinen würden.

Und erst recht der »normale« Gefreite in der Wehrmacht, der, ohne daß er es sich hätte aussuchen können, in Frankreich, Belgien, den Niederlanden stationiert war, mußte die Resistance als seinen schlimmsten Feind betrachten. Während er in Lyon oder Grenoble im Gleichschritt zur Kaserne marschierte, detonierte plötzlich eine Bombe mitten im Trupp, der doch hier als Sieger in einem ruhiggestellten Land marschierte, das kapituliert hatte. Er war hier nicht an der Front und sah sich doch unvermutet dem Feind gegenüber.

Die bewaffneten Kämpfer/innen waren sich dessen bewußt. Als Internationalisten bedachten sie, daß viele dieser deutschen Soldaten einfache Arbeiter waren wie sie selbst. Sie wählten bei Anschlägen auf Einzelpersonen ihre Opfer sehr gezielt aus. Ihre Attentate galten Offizieren des SD, der Gestapo, der SS, Kollaborateuren und Verrätern.

Anders war die Situation für die Partisan/inn/en in Osteuropa und der Sowjetunion. Sie standen einer Armee gegenüber, die das Land zerstörte, die Menschen ermordete, ganze Dörfer dem Erdboden gleichmachte. Der einfache Soldat war in der Regel zwar nicht beteiligt an der Durchführung der »Endlösung«, der systematischen Ausrottung der jüdischen Bevölkerung, aber er garantierte sie durch seine Anwesenheit. Jeder Schritt, den die deutsche Armee zurückgetrieben wurde, bedeutete eine Hoffnung auf Überleben für die wenigen Juden, die sich noch in den Städten und Wäldern Polens, der Sowjetunion und Litauens verbergen konnten. Jede Armee-Einheit, die durch den Partisanenkampf gebunden wurde, bedeutete eine Schwächung der Front.

Die Frauen und Männer, deren Eltern, Kinder, Geschwister in Treblinka und Auschwitz in den Krematorien verbrannt worden waren oder sich die Gruben selber ausheben mußten, in die sie die Maschinengewehrsalven der Mörder schleuderten, sie konnten keine Rücksicht darauf nehmen, ob ein Angehöriger der deutschen Armee, die den reibungslosen Ablauf der Mordmaschine deckte, vielleicht nicht damit einverstanden war, daß er in diesem fremden Land im Schneesturm fror und auf Menschen schießen mußte, die auf der anderen Seite des Schützengrabens vielleicht genauso zitterten vor Angst wie er selbst.

Jude oder Kommunist zu sein, war also häufig Grund genug, von der Geschichtsschreibung über den Widerstand »übersehen« zu werden. Jüdischer Kommunist zu sein bot beinahe die Garantie, von der offiziellen Historie – und zwar in Ost und West – verschwiegen zu werden. Frau zu sein, war auch ohne zusätzliche Stigmatisierung allein schon Grund genug, um einfach nicht gesehen zu werden, und die meisten Frauen, von denen dieses Buch handelt, waren noch zusätzlich Jüdin oder Kommunistin. Einige waren beides.

Quer durch alle Ideologien herrschte und herrscht zum Teil noch immer die Ansicht, Frau und Kampf, das schließe sich aus. In den letzten Jahren setzte sich, dank der feministischen Erarbeitung von »Her-story«, also der Geschichte des weiblichen Teils der Bevölkerung, die Erkenntnis durch, daß Frauen einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung des Faschismus und Nationalsozialismus geleistet haben. Interviews mit ehemals Aktiven und historische Recherchen haben ergeben, daß die Infrastruktur jeder Art von Widerstand vor allem von Frauen getragen wurde. Frauen haben die illegalen Zeitschriften transportiert und zum Teil auch gedruckt. Frauen beförderten Flugblätter und Klebezettel gegen das Regime und verteilten beziehungsweise verklebten sie auch. Frauen betrieben Sabotage in den Rüstungsbetrieben. Frauen versteckten die Untergrundkämpfer und Partisanen, sorgten für ihre Ernährung, ihr Überleben. Auf alle diese Aktivitäten standen hohe Haftstrafen, die Deportation ins Konzentrationslager, nicht selten auch die Todesstrafe. Tausende Frauen wurden für ihre Unterstützung des Widerstands hingerichtet, Tausende verendeten in den Lagern, starben an den Folgen der Folterungen oder setzten ihrem Leben selbst ein Ende aus Angst, unter der Tortur schwach zu werden und andere zu verraten. Der Gegner machte keinen Unterschied zwischen dem leitenden Funktionär und der »Kofferträgerin«.

Jede Arbeit im Widerstand war mit ungezählten Todesängsten, ungezählten Gefahren, einem Leben in Verstellung, absoluter Verschwiegenheit, oft Einsamkeit und mit permanenter Lebensgefahr verbunden. Und während der aktive Kämpfer noch versuchen konnte, sich bei einer Verhaftung mit seiner Waffe zu wehren, war die unbewaffnete Frau mit ihrer Einkaufstasche voll illegaler Flugblätter den Häschern wehrlos ausgeliefert.

Besonders prekär war die Situation der deutschen und österreichischen Kommunistinnen, die in Frankreich und Belgien in der sogenannten Travaille Allemande (TA) arbeiteten: Ihre Aufgabe war es, sich mit deutschen Soldaten anzufreunden, entweder um kriegswichtige Informationen aus ihnen herauszubekommen, oder um sie zur Desertion zu überreden.[18] Diese Frauen setzten nicht selten auch ihre körperliche Integrität mit ein, und, auch wenn es nicht zugegeben wird, es ist nicht auszuschließen, daß sie dafür von den eigenen Genossen verachtet wurden. Nach Kriegsende waren viele dieser TA-Arbeiterinnen dem Volkszorn ausgesetzt. Ihren Nachbarn war nur bekannt, daß sie sich mit deutschen Soldaten »herumgetrieben« hatten – und so wurden sie wie die Kollaborateurinnen geschoren und durch die Straßen gehetzt.[19]

Von der Arbeiterin, die ihre Wohnung als Versteck für den Untergrund zur Verfügung stellte, bis zur TA-Agentin, alle diese Frauen erfüllten typisch weibliche Aufgaben, die ihre Rolle letztlich nicht sprengten. Sie behausten, ernährten, umsorgten, leisteten Hilfsdienste. Sie taten, was Frauen gerade noch zugestanden wird. Eine Ausnahme bildeten die Funktionärinnen, die politisch das Geschehen mitbestimmten, wenn auch selten auf den höheren Posten. Gänzlich aus dem Rahmen aber, in dem sich eine Frau zu bewegen hat, fielen die Kämpferinnen, die mit der Waffe in der Hand gegen den Feind vorgingen.

Über sie wird kaum berichtet, weil kaum einer der männlichen Historiker sich auch nur vorstellen kann, daß es sie überhaupt gab. Da auch in den Berichten der Überlebenden häufig nur von Partisanen und Kämpfern die Rede ist, selbst wenn unausgesprochen die Partisaninnen und Kämpferinnen mitgemeint sind, mangelt es an Hinweisen. Und selbst da, wo von Überlebenden auf diese Frauen explizit verwiesen wird, werden diese Verweise ignoriert: Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Weil der Historiker selbst solches Verhalten unweiblich findet und der Meinung ist, die Erwähnung weiblicher bewaffneter Mitglieder diskreditiere die entsprechende Untergrundgruppe. Bei Interviews mit ehemaligen Widerständlern werden automatisch nur die männlichen Gesprächspartner gesucht. Kaum jemand kommt auf die Idee, die Frau, die während des Interviews den Kaffee serviert, zu fragen, ob vielleicht auch sie … Und auch die Frauen selbst schweigen. Sie schweigen aus vielen Gründen: Aus weiblicher Bescheidenheit. Weil sie sich nicht »vordrängen« wollen. Weil sie nie gelernt haben, sich selbst darzustellen. Weil sie sich selbst für unbedeutend halten. Weil sie verbittert sind über die Reaktionen, die sie auch von Seiten der eigenen Mitkämpfer erleben mußten. Spanische Frontkämpferinnen erklärten mir, sie gelten auch in der eigenen Partei als Huren. Der blaue Overall, das »Ehrenkleid« der Milicianos, wird, von einer Frau getragen, zum Paria-Gewand. Andere ehemalige Kämpferinnen haben selbst das herrschende Bild der Weiblichkeit verinnerlicht. Sie bestehen darauf, daß sie zwar einer bewaffneten Einheit angehörten, aber nie selbst geschossen hätten. Erst wenn sie sehr viel Vertrauen gewonnen haben, sagen sie, wie es wirklich war. Frauen wie die Französin Dina Krischer von der M.O.I., die mir erklärte: »Die Deutschen haben uns als Terroristen bezeichnet. Und schließlich – wir waren auch Terroristen. Wir wollten die Deutschen terrorisieren. Sie sollten endlich verschwinden, das Morden sollte endlich aufhören«, solche Frauen sind selten. Doch all die alten Kämpferinnen, mit denen ich länger gesprochen habe, waren sich in einem einig. »Fifi«, Frontkämpferin im spanischen Bürgerkrieg, drückte es so aus: »Ich bin froh, daß ich damals das Richtige getan habe. Und in einer vergleichbaren Situation würde ich es wieder tun.«

1947 erschien in New York ein Band mit dem Titel »Blessed is the Match«. Die amerikanische Journalistin Marie Syrkin war nach Palästina gefahren, um die Überlebenden aus den polnischen und litauischen Ghettos zu befragen über ihren Kampf, ihr Leben. Das Buch, das sie über ihre Gespräche mit den Untergrundkämpfer/inne/n und Partisan/inn/en schrieb, war das erste, das sich dezidiert auch mit der weiblichen Seite des bewaffneten Widerstands befaßte. Und für eine lange Zeit war es auch das letzte. 1983 erschien in Connecticut die Arbeit von Vera Laska »Women in the Resistance and in the Holocaust«, in der die Autorin auch ein paar Beispiele für bewaffnete Widerständlerinnen anführt. Sie sind jedoch die Minderheit in diesem Buch, das den ersten Überblick über die Beteiligung von Frauen am Widerstand in Europa bietet. Dazwischen erschienen einige Aufsätze und Autobiographien, die meisten davon in Flebräisch oder Jiddisch, zum Teil später in englischer Übersetzung. Vereinzelte Arbeiten über die Aktivitäten von Frauen gegen die Besatzung in Italien, Jugoslawien, Griechenland, der Sowjetunion liegen in den einschlägigen Archiven und Fachbibliotheken im ungestörten Dornröschenschlaf.

Während die aktiven Kämpferinnen aus der westlichen Fachliteratur (mit Ausnahme der jüdischen) mehr oder weniger verbannt sind, ist die Haltung der sowjetischen Geschichtsschreibung zu ihren Heldinnen ambivalent. Vielen ehemaligen Partisaninnen und Soldatinnen der Roten Armee wurden noch während des Krieges und direkt danach höchste Auszeichnungen verliehen, in der einschlägigen Literatur werden ihre Namen genannt. Doch während diese Frauen noch in verschmutzter, zerrissener Uniform, hungrig, erschöpft, unter Einsatz ihres Lebens dazu beitrugen, die Besatzer aus dem Land zu treiben, erklärte Olga Mischakowa, Sekretärin des ZK der Organisation der kommunistischen Jugend, 1944 in einem Interview: »Die sowjetischen Frauen sollen versuchen, sich so anziehend zu machen, wie die Natur und der gute Geschmack es nur erlauben. Nach dem Krieg sollen sie sich als Frauen kleiden und als Frauen bewegen. (…) Man muß den Mädchen sagen, sie sollten sich wie Mädchen betragen und bewegen, und deshalb wird man sie wahrscheinlich sehr enge Röcke tragen lassen, die sie zu einem anmutigen Gehen zwingen.«[20] Es wird nirgends berichtet, ob und wie die heimkehrenden Partisaninnen auf diese Verhöhnung ihres ganzen Daseins reagierten.

Die Situation der anderen Frauen, von Toulouse bis Haarlem, war nicht viel anders. Einige von ihnen heirateten ehemalige Mitkämpfer, andere kehrten vorerst zu ihren Eltern zurück – falls diese noch lebten. Diese Frauen, die die Jahre, in denen andere die Schule beendet, studiert oder einen Beruf erlernt hatten, als Illegale gelebt hatten, kärglich unterstützt von der Partei oder den Hilfsorganisationen, standen finanziell vor dem Nichts, emotional vor einer teilweise verständnislosen Umwelt und als »vermännlichte« Frauen vor einer Welt, in der Weiblichkeit wieder Trumpf war. In allen Ländern wurden die Arbeitsplätze mit den heimkehrenden Soldaten, Kriegsgefangenen, zur Zwangsarbeit in Deutschland verschleppten Männern besetzt. Den Frauen wurde der Platz zu Hause angewiesen. Und nicht wenige von ihnen wählten diesen Weg »freiwillig«: Aus Erschöpfung, aus dem Bedürfnis, endlich wieder ein »normales« Leben zu führen. So verschwanden sie von der Bildfläche. Sie setzten sich (mit wenigen Ausnahmen) nicht hin, um Bücher zu schreiben, sie kämpften nicht um die ihnen zustehenden Posten in der Parteihierarchie, sie nahmen zum Teil nicht einmal an den Treffen der »Veteranen«-Organisationen teil. Sie versanken im Schweigen, und niemand machte sich auf, sie zum Sprechen zu bringen. Die Ausnahmen, deren Bücher gedruckt wurden, deren Stellung in der Partei von Bedeutung war, deren Aussagen zu Protokoll genommen wurden, bestätigen die Regel.

Erst heute ist es möglich, aus dem Berg der vorhandenen Literatur wie in einem Puzzlespiel einzelne Teile zu suchen, die ein bescheidenes Porträt eines weiblichen Kämpfers ergeben. Es erfordert detektivische Arbeit, Überlebende zu finden, die befragt werden können. Die Frauen, mit denen ich in den Niederlanden, in Frankreich, Österreich und Spanien gesprochen habe, konnte ich auch zu ihrer Person befragen, zu ihrer Kindheit, ihrer Herkunft, ihren Motivationen, ihrem Leben nach Kriegsende. Viele von ihnen verstanden diese Fragen erst gar nicht. In jedem einzelnen dieser Gespräche bekam ich zuerst die »offizielle« Version zu hören: Die beginnt beim Eintritt in die Untergrundorganisation, die Frontmiliz oder die Partisaneneinheit und endet bei der Niederlage der Deutschen beziehungsweise in Spanien mit der Beendigung der Franco-Herrschaft. Auf die Frage, warum sie diesen Weg gegangen waren, bekam ich zur Antwort: »Aber was hätte ich denn sonst tun sollen?« Erst nach langem Reden, nach einigen Gläsern Wein und einer Art »Verhör«, dem ich, die Fragerin, unterzogen wurde, begann das eigentliche Gespräch.

In meiner Darstellung des Kampfes der jüdischen Frauen in Osteuropa und der Sowjetunion mußte ich mich auf die vorhandene Literatur beschränken. Dabei stieß ich stets auf dasselbe Phänomen: In den meisten Büchern jiddischer Autoren werden zwar einzelne Frauen erwähnt, doch die Leserin erfährt nichts oder nur steckbriefartige Informationen über ihr Leben. Während Herkunft, politischer Werdegang, Beruf der männlichen Kommandanten sehr wohl vorgestellt werden, tauchen die Frauen nur in Zusammenhang mit einer speziellen Tat auf – und verschwinden sofort wieder. In beinahe jedem Werk über das Warschauer Ghetto findet sich ein zumindest kurzer Lebenslauf des ZOB-Kommandanten Mordechai Anielewicz. Zu seiner Frau Mira Fuchrer, selbst aktives ZOB-Mitglied und Mitbewohnerin des Führungsbunkers (in dem Familienangehörige nicht zugelassen waren, es sei denn, sie seien selbst Mitglieder der Untergrundführung), findet sich höchstens der Hinweis, sie sei in diesem Bunker zusammen mit den anderen, zusammen mit ihrem Mann, gestorben. Frauen waren keine Kommandanten, somit ist eine Darstellung ihrer Person nicht von Interesse. Doch es gab sogar Frauen, die Bataillone kommandierten – ohne daß wir von ihnen mehr erführen als von der »einfachen« Militanten. Andererseits werden, zumindest ansatzweise, auch die persönlichen Geschichten von Männern geschildert, die keine leitende Funktion innehatten. Um die Geschichte von Niuta Tejtelbojm, einer der erfolgreichsten und wagemutigsten Kämpferinnen des Warschauer Untergrunds, zu rekonstruieren, habe ich Puzzlesteinchen aus vier verschiedenen Büchern zusammengetragen.

Obwohl ich trotz intensiver Recherchen sicher nur einen Bruchteil der tatsächlichen Beteiligung von Frauen am bewaffneten, militärischen Widerstand gegen den Faschismus und die deutsche Besatzung erfassen konnte, ergibt sich ein beeindruckendes Bild. Von Madrid bis Bialystok, von Belgrad bis Amsterdam kämpften Frauen mit der Waffe in der Hand gegen die faschistischen Invasoren. Die folgenden Beispiele mögen vorab eine Ahnung davon vermitteln.

– Die erste Sabotage-Aktion in Litauen wurde von einer Frau ausgeführt. Vitka Kempner, 19 Jahre alt, Mitglied der Wilnaer jüdischen Untergrundorganisation FPO, spähte drei Tage lang die Eisenbahnstrecke bei Wilna aus, schmuggelte dann die Bombe aus dem Ghetto und plazierte sie, unterstützt von zwei Mitkämpfern, auf den Gleisen, wo sie am 8. Juli 1942 einen deutschen Nachschubzug in die Luft sprengte.[21]

– Halina Mazanik, Mitglied des Minsker Untergrunds, arbeitete als Hausmädchen in der Wohnung des berüchtigten Generalkommissars für Weißrußland, Wilhelm Kube, der sich als besonderer Experte für Greueltaten hervorgetan hatte. Am 21. September 1943 piazierte Halina Mazanik unter dem Bett Kubes die Bombe, die ihn tötete.[22]

– Wochenlang schmuggelten Zwangsarbeiterinnen in einem Rüstungsbetrieb in Auschwitz Sprengstoff, den sie Roza Robota, Mitglied des Lager-Untergrunds, übergaben. Roza Robota brachte die lebensgefährliche Schmuggelware dem Sonderkommando in den Krematorien und ermöglichte damit dessen Aufstand und die Sprengung eines der Todesöfen.[23]

– Sima Perston, 12 Jahre alt, führte monatelang auf Schleichwegen Menschen aus dem Minsker Ghetto zu den Partisanen in die Wälder. Ihre Pistole trug sie in einer Geheimtasche ihres Mantels ständig bei sich. Auf die Frage, was sie denn tun wolle, wenn sie erwischt würde, antwortete die 12jährige: »Keine Angst, lebend kriegen mich die Fritzen nicht.«[24]

– Rosario »Dinamitera« war vermutlich der einzige weibliche Dinamitero an der spanischen Bürgerkriegsfront. Ein Dinamitero stellte die Handgranaten her, mit denen die schlecht ausgerüsteten republikanischen Truppen gegen die faschistischen Angreifer kämpften. Eine dieser von ihr fabrizierten Granaten riß Rosario die rechte Hand ab.[25]

– Marie-Madeline Fourcade, Pariserin, Mutter zweier Kinder, war die einzige Frau, die im gaullistischen Widerstand eine bedeutende Einheit leitete. Sie war Chefin der Spionageorganisation »Alliance«, von den Deutschen die »Arche Noah« genannt, da alle Mitglieder Tiernamen als Decknamen trugen. Die »Alliance« umfaßte 3000 Mitglieder und war die erste Abwehrorganisation, die die Alliierten über die Produktion der V1-Raketen in Peenemünde informieren konnte. Die Deutschen wußten fast bis zuletzt nicht, daß der fieberhaft gesuchte »Kopf der Bande« eine Frau war. Und nicht einmal ihre britischen Vorgesetzten wußten zu Anfang, daß sie es nicht mit einem Mann zu tun hatten.[26]

– Mehr als 100000 Frauen waren in Jugoslawien Mitglieder von Titos Partisanenarmee. Am 25. August 1942 wurde das erste von mehreren Frauenbataillonen gegründet. Die slowenische Textilarbeiterin Pavle Mede Katarina war Kommandantin der Frauen-Abteilung des Pohor-Bataillons. Im Januar 1943 fiel sie in einer Schlacht gegen die Deutschen auf dem Pohorje-Berg.[27]

– Das »Feind-Nachrichtenblatt Nr. 14 Juli/August 1944« der Oberkommando-Heeresgruppe E im besetzten Griechenland meldet in einem Bericht über das »Bandenwesen«: »Die Aufstellung von Frauenabteilungen wird im allgemeinen bestätigt. Es handelt sich meist um Mustergruppen von 20 bis 25 Frauen. Sie werden am Gewehr und MG ausgebildet. Irgendwelche Vergehen an diesen Frauen finden angeblich schwerste Bestrafung (Todesstrafe). In Thessalien bewachen berittene weibliche EPON-Abteilungen Ortschaften und Durchgangsstraßen und verteilen antifaschistische Propaganda.«[28]

– Am 18. Mai 1942 verübte die jüdische Berliner »Herbert Baum Gruppe« ein Sprengstoffattentat auf Goebbels' Propaganda-Ausstellung »Das Sowjet-Paradies«. Es war eine der seltenen bewaffneten Aktionen des deutschen Widerstands. Von den Aktivisten, die die Bombe legten, waren drei Männer und vier Frauen.[29]

– Der Tagesrapport Nr. 3 der Gestapo-Zentrale in Köln meldet: »Am 10.12.1944 wurde (…) bekannt, daß in einer Straße am Großen Griechenmarkt Mitglieder einer Bande Unterschlupf gefunden hatten. Bei dem Eindringen in die Kellerräume stießen die Beamten auf Widerstand. Ein aus hiesigen Beamten gebildeter Stoßtrupp ging daraufhin mit Maschinenpistolen und Handgranaten gegen die Banditen vor. Diese verteidigten sich ebenfalls mit Maschinenpistolen und Handgranaten. (…) Bei der Aktion wurde ein längst gesuchter Bandenführer erschossen, ein Bandenangehöriger und eine Frau wurden tot aufgefunden und eine weitere Frau wurde festgenommen.«[30]

– Selbst im Vorzimmer des Todes leisteten Frauen noch Widerstand. Am 23. Oktober 1943 traf eine Gruppe aus dem Hotel Polski in Auschwitz ein. Die Gestapo hatte in einem perfekt arrangierten Betrugsmanöver die versteckten Warschauer Juden aufgefordert, sich im Hotel Polski einzufinden, mit dem Versprechen, sie könnten nach Südamerika auswandern. Viele glaubten an diese Lüge und verließen die relative Sicherheit ihres Unterschlupfes – um aus dem Hotel in die Gaskammern von Birkenau verschleppt zu werden. In diesem Transport befand sich auch eine Schauspielerin oder Tänzerin (die Quellen geben beides an) namens Horowitz. Im »Umkleideraum« vor der Gaskammer herrschte sie der für seinen Sadismus berüchtigte SS-Hauptscharführer Schillinger an, sie solle sich sofort ganz entkleiden. Die Frau packte ihr Kleid, schlug es dem Mann in das Gesicht, entriß ihm im selben Moment seine Pistole und schoß ihm in den Bauch. Schillinger starb später auf dem Weg in das Krankenhaus. Horowitz schoß auch auf den SS-Mann Emmerich, der sich allerdings von seiner Wunde wieder erholte. In der Aufregung, die durch die völlig unerwartete (und, soweit bekannt, einmalige) Aktion der Frau entstand, folgten die anderen Gefangenen ihrem Beispiel, entwaffneten ihre Wächter und kämpften, bis ihnen die Munition ausging. Erst dann gelang es der SS – Lagerleiter Höss war persönlich gekommen, um die »Katastrophe« zu beenden –, die Menschen zu überwältigen.[31]

Fußnoten

[*]

Der linkszionistischen Hechaluz-(= Pionier-)Bewegung.

Widerstand in Westeuropa

Spanien

»Ich bin nicht an die Front gekommen, um mit einem Putzlumpen in der Hand zu krepieren«

Am 18. Juli 1936, dem Tag, an dem die faschistischen Militärs gegen die Volksfrontregierung der spanischen Republik putschten, ging die 16jährige Rosario Sanchez Mora zur Schule wie immer. Das Mädchen vom Land war nach Madrid gekommen, um im »Centro Cultural Aida Lafuente«, einem Ausbildungszentrum der »Vereinigten Sozialistischen Jugend«, Näherin zu lernen. Am 20. Juli kam eine Gruppe junger Männer in das Centro, ausgestattet mit Papier und Bleistiften, und unterbrach den Unterricht, um eine Rede zu halten über die Bedeutung des Putsches und die Notwendigkeit, sofort und vehement Widerstand zu leisten. Am Ende seiner Ansprache forderte der junge kommunistische Agitator die Anwesenden auf, sich als voluntarios, als Freiwillige, zu melden. »Voluntarios« ist nun allerdings die männliche Form für Freiwillige, die weibliche heißt »voluntarias«. Rosario Sanchez Mora erzählt: »Ich schaute mich um und bemerkte, daß es in unserem Nähunterricht natürlich nur Frauen gab. Also hob ich den Finger und fragte schüchtern: ›Dürfen wir Frauen uns auch einschreiben?‹ – ›Ja‹, antwortete der Junge. ›Dann schreib mich auf.‹ – ›In Ordnung, compañera, wir geben dir Bescheide.‹ Und so geschah es.« Am nächsten Morgen um acht Uhr bestieg Rosario den Lastwagen, der sie an die Front brachte.[1]

Der Putsch der faschistischen Offiziere hatte nicht nur die politischen Verhältnisse, sondern auch den Alltag der Bevölkerung und das herkömmliche – und in Spanien besonders strikte – Rollenverhalten der Geschlechter erschüttert. 16jährige Mädchen tauschten das Kleid gegen den blauen Overall der Milizen, hängten sich ein Gewehr über die Schulter und fuhren in den Krieg. Hausfrauen gingen daran, das gesellschaftliche Leben zu organisieren. Es kam in diesen ersten Tagen und Wochen nach Ausbruch des Krieges zu einer Revolution in der Revolution. Alle Beobachter schildern noch nachträglich erstaunt das neuartige Auftreten der Frauen, das, da es sich um Spanierinnen handelte, besonders radikal anmutete.[2] Die überwiegende Mehrheit der spanischen Frauen stand unter der Diktatur von Armut, Kirche und Ehemännern. Bis zur ersten Republik (1931) hatten sie so gut wie gar keine Rechte, skandalös niedrige Löhne und keinerlei Interessenvertretung.[3] Auch die Anarchisten, die in ihrem Grundsatzprogramm für die Gleichberechtigung der Frauen plädiert hatten, rührten in der Praxis keinen Finger, nicht auf gewerkschaftlicher Ebene, geschweige denn zu Hause.[4]

Die Mehrheit der Spanierinnen arbeitete noch zu Anfang der dreißiger Jahre in der Landwirtschaft, 18 Stunden pro Tag, für Hungerlöhne. Die Arbeiterinnen schufteten in Kleinstbetrieben – nach dem Sweating-System schutzlos ausgebeutet, als Heimarbeiterinnen oder in Haushalten. Die Einführung des Achtstundentages durch die republikanische Regierung 1931 und die gleichzeitig erfolgte Einrichtung eines Sozialversicherungssystems nützte den meisten von ihnen gar nichts, nur die (vor allem männlichen) Arbeiter in den größeren Betrieben und Industrien profitierten davon. Frauen erhielten die Sozialhilfe, die von den Unternehmern bezahlt werden mußte, prinzipiell nicht, auch dann nicht, wenn sie nachweislich die Alleinernährer in der Familie waren.[5] Lediglich das Ehescheidungsgesetz brachte manchen von ihnen den Vorteil, einen allzu brutalen Mann verlassen zu können. Zumindest theoretisch. Praktisch werden es nur die wenigsten Frauen gewagt haben, diesen Schritt zu tun, das heißt, sich dem Ruf, eine Hure zu sein, auszusetzen und zudem auf den Hungerlohn einer Frau allein angewiesen zu sein. Das ebenfalls erlassene Gesetz gegen die Prostitution erwies sich ganz eindeutig als ein Gesetz gegen die Prostituierten und damit gegen eine beachtliche Anzahl von Frauen, die gezwungen waren, sich so ihren Lebensunterhalt zu verdienen oder durch Gelegenheitsprostitution ihr kärgliches Gehalt etwas aufzubessern.[6]

Mit dem Sieg der Volksfront beziehungsweise den durch den Putsch ausgelösten Krieg im Juli 1936 änderte sich die Situation der Spanierinnen grundlegend. Die Männer zogen an die Front, die Frauen mußten die frei gewordenen Arbeitsplätze einnehmen und gewannen allein schon dadurch ein neues Selbstbewußtsein. Fähigkeiten, die ihnen jahrhundertelang systematisch abgesprochen worden waren, wurden nun plötzlich von ihnen verlangt und ihnen auch zugetraut. Auf gesetzlicher Ebene wurde kaum etwas zugunsten der Frauen geändert, doch die anarchistische Gesundheitsministerin Federica Montseny setzte immerhin die Freigabe der Abtreibung durch. Die Kollektivierung des gesellschaftlichen Lebens im anarchistischen Barcelona zum Beispiel lag fast ausschließlich in den Händen der Frauen. Die Schweizerin Clara Thalmann, die 1936 nach Spanien gekommen war und sich sofort den Kämpfenden anschloß, beschreibt die Situation in der katalanischen Hauptstadt: »Frauen, die vorher sich nur um die eigene Familie gekümmert haben, haben jetzt bestimmt: Das Mehl, das die Bäckerei bekam, da mußte soundsoviel Brot dabei rauskommen. Sie haben Straßen- und Preiskontrollen gemacht, mit den Kontrollkommissionen zusammen, die eingriffen, wenn es sich um schwierige Fälle handelte. Sonst haben das die Frauen allein gemacht.«[7] – Und sie machten es gut. Clara Thalmann: »Solange die Kontrolle der Frauen und Arbeiter existierte, gab es jeden Tag Brot. Sonst, bei jeder Revolution, bei jedem Krieg: das Problem der Lebensmittelverteilung, der schlechten Organisation. Und die Preise waren stabil. Erst im Januar 1937 (…) da hat die katalanische Regierung bestimmt: (…) man muß (die kleinen Betriebe) den Eigentümern zurückgeben, sie diesen ›Wilden‹ abnehmen – und schon wurden die Lebensmittel teurer, es gab Schlangen, es gab den Schwarzmarkt.«[8]