7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Regionalia Verlag | Kraterleuchten

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Sagen und Legenden

- Sprache: Deutsch

Die fantastischen Sieben Schwaben Die Sieben Schwaben gelten zu Recht als die schwäbische Odyssee zur Iliade. Treffen Sie die fantastischen Allgäuer, Blitzschwab, Gelbfüßler, Knöpfleschwab, Nestelschwab, Seehas und den Spiegelschwab. Finden Sie heraus, wer zwei Mägen, aber kein Herz hat, wer Märzenbier im April trinkt - und wer am Tod gestorben ist. Die Region Schwaben bietet eine reichhaltige Tradition unzähliger Sagen und Legenden. Mario Junkes hat wieder einmal das Netz ausgeworfen und diese für Sie gesammelt. Im Tübinger Einsiedel treffen Sie den Ranzenpuffer, um Wurmlingen die Schimmelreiter, am Teckfelsen die Sibylle und besteigen zahlreiche Drachenberge. Sie begegnen Melusine, dem Rockertweible und dem Pelzweible, Sie sehen Hunnenkönig Attila vor Regensburg erschauern, treffen Notburga und die Farrensamenholer, erfahren vom Ursprung Württembergs - und Sie erfahren, welches Kind wen kommandiert mit den Worten "Iss nicht nur Milch, iss auch Bröckchen". Alles Genannte wartet darauf, entdeckt zu werden - und Sie halten den Schlüssel in der Hand.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 229

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

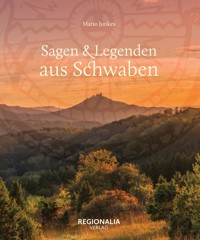

SAGEN UND LEGENDEN AUS SCHWABEN

MARIO JUNKES

Impressum

Mario Junkes

Sagen und Legenden aus Schwaben

1. Auflage 2023

© 2023 Regionalia Verlag,

ein Imprint der Kraterleuchten GmbH,

Gartenstraße 3, 54550 Daun

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Bruno Hof

Korrektorat: Tim Becker

Titelbild: iStock.com/StGrafix

Titelillustration: iStock.com/VeraPetruk

Gestaltung, Satz, Umschlag: Björn Pollmeyer

ISBN E-Book 978-3-95540-774-2

ISBN Print 978-3-95540-397-3

www.regionalia-verlag.de

DAS LÄNDLE UND SEIN GROSSES HERZ

Liebe lesende Menschen,

willkommen an Bord zur nächsten Reise durch die Welt deutscher Sagen und Legenden. Dieses Mal geht es nach Schwaben. Beginnend mit dem Herzogtum Schwaben, einem der fünf Stammesherzogtümer des ostfränkischen Reiches, haben Geschichte und Zeit das uns heute als historische Landschaft Schwaben bekannte Gebiet entstehen lassen.

Im Laufe dieser Jahrhunderte hat das Ländle immer wieder nicht nur maßgeblich zur deutschen Geschichte beigetragen, sondern lieferte außerdem eine reichhaltige Schatzkiste an Sagen und Legenden. Dies inspirierte literarische Größen wie zum Beispiel Ludwig Uhland, Eduard Mörike und den unermüdlichen Ludwig Bechstein dazu, im 19. Jahrhundert weitreichende Forschungen auf diesem Gebiet zu unternehmen.

Die Ergebnisse ihres Schaffens – von unschätzbarem Wert! – haben sie in ihren Werken zusammengetragen und den nachfolgenden Generationen vermacht, sodass Ihr Autor heute die Gelegenheit hat, Ihnen ein kleines, süßes Stückchen dieser Torte anzubieten. Das Schwabenland bietet ein solch reichliches Büfett, dass es vollkommen unmöglich ist, auf den begrenzten Seiten dieses Buchs allem gerecht zu werden. Genug der Vorrede, gleich zur Sache, gleich nach Schwaben und seinem großen Herz.

Äffle und Pferdle sind eine schwäbische Institution wie die Sieben Schwaben. Mit treffsicheren Pointen liefern sie einen großen Beitrag zu unserer Kultur und führen uns zielsicher zum Heiligen Gral des Menschseins: über sich selbst lachen zu können. So sitzt das Pferdle einmal am Tisch, liest ein kleines Büchlein und es entfährt ihm ein »Heidernei!«. Unsicher, was das Pferdle so bewegt, fragt das Äffle, was es denn lese:

»Dei’ Sparbuch.«

Schön, dass Sie da sind. Bleiben Sie gesund.

Trier, im Dezember 2021

Ihr Mario Junkes

SAGEN UND LEGENDEN DER SIEBEN SCHWABEN

Ludwig Aurbacher liefert in seinem zwischen 1827 und 1829 zunächst anonym veröffentlichten Werk »Ein Volksbüchlein« die nach Meinung Ihres Autors originalgetreueste Version der Sieben Schwaben. Gemäß dem Vorbild des Dichterfürsten belästigt Aurbacher das Publikum nicht lange mit Kleinigkeiten wie dem Benennen seiner Quellen, sondern kleidet stattdessen die Abenteuer der Sieben in das Gewand »einer schwäbischen Odyssee zur Iliade«, mit dem Agamemnon-Allgäuer, dem Achilles-Blitzschwab, dem Thersites-Knöpfleschwab, jemandem als Penelope und so vielem mehr.

Niemand anders als das Land Baden-Württemberg dient uns als Quelle für die Herkunft unserer Helden. Beim Allgäuer ist Nomen Omen, der Blitzschwab stammt aus Ulm, der Gelbfüßler aus Bopfingen, der Knöpfleschwab aus dem Ries, der Nestelschwab aus der Freiburger Gegend (oder vielleicht woanders her, denn er wusste es offenbar selbst nicht so genau), der Seehas stammt aus Überlingen und der Spiegelschwab aus Memmingen.

Mit einer tiefen Verbeugung vor Ludwig Aurbacher folgen deshalb, hauptsächlich auf die moderne Rechtschreibung angepasst und so wenig wie möglich verändert, die Abenteuer der schwäbischen Ritter der Kokosnuss und des Kesperwassers.

Alle Menschen, die nicht mit Flädle und Spätzle großgezogen wurden, finden hier ein Wörterbuch »Schwäbisch–Deutsch«.

»WIE ALLE SIEBEN FÜR EINEN, SO FÜR ALLE SIEBEN NUR EINEN.«

WIE DIE SIEBEN SCHWABEN NACH AUGSBURG KOMMEN UND SICH WAFFEN HOLEN

Eintausend und etliche hundert Jahre nach Christi Geburt zogen die Sieben Schwaben in die weltberühmte Stadt Augsburg ein. Dort gingen sie sogleich zu dem geschicktesten Meister, um sich Waffen machen zu lassen, denn sie wollten ein Ungeheuer erlegen, welches zur selben Zeit in der Gegend des Bodensees hauste und das ganze Schwabenland in Angst und Schrecken versetzte. Der Meister führte sie in seine Waffenkammer, damit sich jeder einen Spieß oder eine andere Waffe auswählen konnte, die ihm zusagte. Der Allgäuer legte los:

»Bygost! Sind das auch Spieße? So einer wär’ mir just recht – als Zahnstocher. Meister, nehmt für mich nur gleich einen Wiesbaum von sieben Mannslängen.«

»Potz Blitz«, sagte der Blitzschwab, »Allgäuer, progle dich nicht allzusehr.«

Der Allgäuer sah ihn mit grimmigen Augen an, als wollte er ihn damit durchbohren. Doch der Blitzschwab streichelte ihm den Kauzen und meinte versöhnlich:

»Eigentlich hast du recht, Männle: Wie alle Sieben für Einen, so für alle Sieben nur Einen.«

Der Allgäuer verstand ihn nicht, gab aber seine Zustimmung und den anderen war es auch recht. Also wurde denn ein Spieß von sieben Mannslängen bestellt und in einer Stunde war er fertig.

Ehe sie jedoch die Werkstatt verließen, kaufte sich jeder noch etwas Apartes: der Knöpfleschwab einen Bratspieß, der Allgäuer einen Sturmhut mit einer Feder darauf und der Gelbfüßler Sporen für seine Stiefel – denn die seien nicht nur gut zum Reiten, sondern auch zum Hintenausschlagen. Der Seehas (auch: Seehaas) aber wählte einen Harnisch, mit der Begründung, Vorsicht sei zu allen Dingen nütze, des Guten könne man nicht zu viel tun und nütze es nichts, so schade es auch nichts. Der Spiegelschwab gab ihm recht und meinte, auch er wolle einen tragen, allerdings nicht vorne auf der Brust, sondern hinten auf dem Hintern. Der Seehas meinte, der Spiegelschwab wolle ihn foppen, jener aber erwiderte:

»Merke: Hab’ ich Mut und geh’ ich vorwärts, so brauch’ ich keinen Harnisch. Geht’s aber rückwärts und fällt mir der Mut woandershin, ist der Harnisch dann am rechten Platz.«

Der Spiegelschwab ließ sich den Harnisch zurechtmachen – aus einem alten Balbiererbecken, das der Meister in seiner Rumpelkammer gefunden hatte. Nachdem die Sieben Schwaben alles auf Heller und Pfennig bezahlt und noch beim Metzger am Gögginger Tor gute Augsburger Würste eingekauft hatten, zogen sie aus der Stadt hinaus.

»EIN BRAVER MANN GEHT GERADEAUS.«

WIE DIE SIEBEN SCHWABEN WEITERZIEHEN UND WELCHEN WEG SIE EINSCHLAGEN

Der Allgäuer ging an der Spitze, stimmte sein Posthörnle an und blies ein Trompetenstück. Hinter ihm kam der Seehas und dann der Nestelschwab, der dessen Bünkel auf dem Buckel trug und darauf folgte der Blitzschwab, der »Es geht ein Butzemann im Reich herum, Didum, Bidi, Bum« sang. Dann kam der Spiegelschwab und hinten grattelte und pfnauste der Knöpfleschwab mit seinen Häfen und Pfannen. Mann für Mann trugen sie zusammen ihren Spieß und sahen aus wie eine Reihe aufgespießter Lerchen.

Sie waren schon eine ziemliche Weile gegangen, aber jetzt erst fiel es ihnen ein: Welchen Weg sollten sie einschlagen, um zum Bodensee zu gelangen, wo das Ungeheuer hauste? Der Allgäuer meinte, sie sollten der Wertach nachgehen, dann kämen sie ans Gebirge und dann könnten sie den Bodensee nicht mehr verfehlen. Der Gelbfüßler aber meinte, über das Gebirge sei ein Umweg, sie sollten ihm folgen bis an den Neckar; der Neckar fließe in den Rhein und der Rhein in den Bodensee. Der Blitzschwab wollte von alldem nichts wissen:

»Potz Blitz! Ein braver Mann geht geradeaus.«

Die anderen lobten ihn und beschlossen, geradeaus zu gehen, zwischen Göggingen und Pfersen durch und weiter. Dann wateten sie durch die Wertach, weil die Brücke abseits lag, und gingen weiter über Stock und Stein, über Wiesen und Felder, durch Wüsten und Wälder, bergauf und bergab – bis sie an Ort und Stelle kamen.

»DEN ESEL KENNT MAN AN DEN OHREN.«

WIE DIE SIEBEN SCHWABEN SICH VON EINER ZAUBERIN WAHRSAGEN LASSEN

Die Sieben Schwaben hatten auf dem Weg noch viele Abenteuer zu bestehen, woran sicher die alte Zauberin schuld war. Die saß nämlich außerhalb von Kriegshaber an einer Staude am Weg und kochte ein wunderliches Zeug durcheinander. Der Knöpfleschwab guckte in den Kessel hinein:

»Knöpfle sind’s nicht.«

Der Blitzschwab meinte, er sehe auf der schwarzbraunen Brühe statt Pfeffer und Schmalz Mausdreck und Krötenaugen schwimmen, sodass es ihm fast den Magen umkehrte. Der Spiegelschwab aber ging auf die Zauberin zu und befahl, sie müsse ihm wahrsagen. Sie besah seine Hand und sagte:

»Wer Weiberjoch auf sich muss tragen

Hat wohl von großer Not zu sagen.«

»Die Alte spricht die Wahrheit«, sagte der Spiegelschwab und schob den Gelbfüßler hin. Dem lugte sie auch in die Hand und sagte:

»Einem, der ist übermannt

Dem ist Fliehen keine Schand’.«

Der Gelbfüßler dachte, sie stichele ihn wegen seiner Stiefel und sie wisse, dass er laufen könne. Die beiden schienen mit der Wahrsagerin zufrieden zu sein und so folgten auch die anderen. Zum Seehas sagte sie:

»Ein Ding man leget manchem vor

Wenn man es tät’, der wär’ ein Tor.«

Zum Knöpfleschwaben sagte sie:

»Was man erspart an seinem Mund

Das frißt die Katze oder Hund.«

Zum Nestelschwaben sagte sie:

»Den Esel kennt man an den Ohren

An der Red’, Weise und Toren.«

Zum Allgäuer sagte sie:

»Der Wagen wird nicht wohl geführt

Wenn Ochsen ungleich angeschirrt.«

»Bygost!«, rief der Allgäuer, »das hab’ ich selber schon oft gemerkt, wenn ich Mist gefahren hab’. Die Alte sieht einem glatt durch das Herz.«

Der Blitzschwab aber wollte mit einer Heidin nichts zu schaffen haben. Er stieß ihr den Kessel ins Feuer, sodass dieses prasselnd auseinanderfuhr und verlosch. Die Zauberin aber rief ihm voller Zorn mit kreischender Stimme nach:

»Jungfrau Lieb’ ist fahrend Hab’

Heut Herzliebster, morgen Schabab.«

»HOTT BEDEUTET WAHR, HÜST BEDEUTET NICHT WAHR.«

IN DIESEN UND DEN ANDEREN KAPITELN WIRD ERZÄHLT, WAS SICH VORDERHAND MIT DEN SIEBEN SCHWABEN ZUGETRAGEN HAT

Es ist nun an der Zeit, dass der lesende Mensch mit den Helden dieser Geschichte näher bekanntgemacht wird. Alles von Wichtigkeit soll aufrichtig erzählt werden. Der Seehas hat seinen Schimpfnamen seit der Zeit, als die Sieben Schwaben ihre Abenteuer zu bestehen hatten.

Der Seehas stammt aus Überlingen am Bodensee, wo er zuerst als Eschhay, dann als Bannwart gearbeitet hat. Eines Tages traf er unweit von Freiburg im Breisgau den Nestelschwaben, und zwar hinter einem Zaun, wo der eine etwas zu tun hatte, was der andere soeben getan hatte. Sie machten gleich Bekanntschaft, wie es ehrliche Schwaben zu tun pflegen. Der Seehas fragte den Nestelschwaben, was für ein Landsmann er sei.

Der antwortete, er sei kein Landsmann, sondern nur ein Menbub bei jenem Bauern, der dort den Acker pflüge. Der Seehas merkte sogleich, mit wem er es hier zu tun hatte – und so ein Dummrian war ihm gerade recht. Er machte ihm daher den Vorschlag, er solle mit ihm kommen, als sein Knecht, der ihm den Bünkel trage. Wenn der Seehas etwas erzähle, solle er nichts weiter sagen, als dass es wahr sei. Der Nestelschwabe aber meinte, er wisse aber nicht, was wahr oder nicht wahr sei. Darauf antwortete der Seehas:

»Merk’ dir, Bauernlümmel: Hott bedeutet wahr, hüst nicht wahr.«

Das verstehe er, meinte der Nestelschwabe. Er wolle gerne mit dem Seehas ziehen und ihm für einen Batzen Wochenlohn seinen Bünkel tragen, durch die ganze Welt und weiter.

Niemand weiß bis zum heutigen Tage, was für ein Landsmann der Nestelschwabe gewesen ist – ob ein Schwabe oder Schweizer, ob ein Pfälzer oder sonstwoher aus deutschen Landen. Er sprach in allen Landessprachen, doch keine vernünftig. Man nannte ihn den Nestelschwaben, weil er statt Knöpfen Nesteln an Janker und Hosen hatte. Da jedoch die meiste Zeit die eine oder andere Nestel zerrissen war, besonders an den Hosen, musste er immer mit einer Hand nachhelfen. Das war ihm so sehr zur Gewohnheit geworden, dass er es auch dann tat, wenn er es nicht hätte tun müssen.

Die beiden zogen weiter und kamen zum Gelbfüßler, der in Bopfingen ansässig war.

WER DEN SCHADEN HAT, BRAUCHT FÜR DEN SPOTT NICHT ZU SORGEN

VOM GELBFÜSSLER – UND WAS SICH WEITER BEGEBEN

Bereits im Jahre 1575 hatte Johann Baptist Fischart in seinem Werk »Affentheurlich Naupengeheurliche Geschichtklitterung« beschrieben, dass alle Schwaben »gelb Füß» hätten. Es gibt viele Erklärungsansätze für die Entstehung – einer kleinlicher als der andere.

Versuchen wir, Gelbfüßler nicht als Schimpfwort, sondern als Necknamen zu verstehen, auch wenn die Bopfinger und andere Badener von Zeit zu Zeit ob ihrer Unbedachtheit immer wieder mit diesem Ausruf belegt werden – sehr laut belegt werden, vielfach hintereinander, im Tandem mit anderen, weniger druckreifen Worten.

Es ist eine Erinnerung daran, dass jede Nachbarschaft nicht immer einfach ist und dass es manchmal Dinge gibt, die unsere Geduld auf die Probe stellen. Es ist jedoch auch ein Zeichen dafür, dass Nachbarn sich vergeben und am nächsten Tag friedlich miteinander leben können.

In Schwaben wird erzählt, dass die Bopfinger eines Tages ihrem Herzog die jährliche Abgabe von Naturalien überbringen wollten – wie üblich in reinem Hennengold. Weil man dem Landesherrn eine Freude machen wollte, hatte man die Eier in einen Krättenwagen getan und – damit recht viele hinein passten – diese mit den Füßen eingetreten, was denn ihrer Ehrlichkeit keine Schande machte. Daher hatten alle, die aus jener Gegend stammten, in böser Leute Mund den Namen Gelbfüßler erhalten.

Zu einem von diesen, der ein Bopfinger Bote war, kam nun der Seehas und erzählte ihm, dass in dem großen Wald am Bodensee ein fürchterliches Tier hause, welches Land und Leuten großen Schaden tue. Beschreiben könne er es ihm nicht, aber es sei so groß wie eine wilde Katze, doch weit scheußlicher und grauenhafter anzusehen. Es habe Augen, so groß wie Goldgulden, die wie höllisches Feuer funkelten. Der Seehas stieß den Nestelschwab an.

»Nicht wahr, Landsmann?«

»Hüst«, sagte der.

»Hott«, gab der Seehas zurück.

»’S ist wahrlich wahr«, antwortete der Nestelschwab.

Der Seehas fuhr fort und beschwor den Landsmann, um des gemeinsamen Besten willen, er möge ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen und in allen schwäbischen Gauen getreuliche Mitstreiter finden helfen. Der Gelbfüßler meinte, er könne zwar nicht fechten, aber wenn es auch mit Laufen getan sei, so würde er den Teufel auf freiem Felde fangen. Der Seehas sagte, so einen Mann könne er brauchen. Der Gelbfüßler schlug ein und sagte, er müsse nur noch seine Stiefel anziehen und sein Ränzle packen. Als dies geschehen war, zogen sie weiter.

Anfangs waren sie sich uneinig, welchen Weg sie gehen sollten, ob eher in Richtung Nördlinger Ries oder eher zur Donau. Der Gelbfüßler meinte, er habe gehört, dass im Ries wohl viele Gänse seien, aber er wisse nicht, ob es auch Menschen dort gebe. Der Seehas aber meinte, das Sehen koste nichts:

»Und erfahren wir’s nicht neu, so erfahren wir’s doch alt.«

Und damit gingen sie in Richtung Ries.

ZWEI MÄGEN, ABER KEIN HERZ

VOM KNÖPFLESCHWABEN – UND WAS SICH WEITER ZUGETRAGEN

Im gesegneten Schwabenland, insbesondere im Nördlinger Ries, besteht die löbliche Gewohnheit, dass es täglich fünf Mahlzeiten gibt: Fünf Mal Suppe, mit zwei Mal Knöpfle oder Spätzle dazu. Daher werden die Leute in der Umgegend auch Suppen- oder Knöpfleschwaben genannt – und man sagt, sie hätten zwei Mägen, aber kein Herz.

Der Seehas brachte dem Knöpfleschwab sein Gesuch um Mitstreiter vor und sagte, dass in dem großen Wald am Bodensee ein fürchterliches Tier hause, welches Land und Leuten großen Schaden zufüge. Augen habe es im Kopf, feurige, so groß wie ein Salzbüchsle.

»Hott«, bekräftigte der Nestelschwab sogleich, doch der Gelbfüßler stieß dem Seehasen in die Rippen – er solle nicht so lügen. Der aber ließ sich nicht beirren, sondern fuhr fort, das Ungeheuer wachse, je länger man es anstarre und werde so groß wie ein Pudelhund. Er bitte ihn also um der Landsmannschaft willen, er möchte ihm mit Rat und Tat beiseite stehen. Der Knöpfleschwab sagte, Fechten sei zwar seine Leidenschaft nicht, aber wenn sie einen brauchten, um ihnen Knöpfle zu kochen, so ziehe er gerne mit in das Abenteuer.

Als sie sich handelseinig wurden, packte der Knöpfleschwab Häfen und Pfannen zusammen und schloss sich den anderen an. Sie zogen nun in Richtung Lechfeld zum Blitzschwaben, den sie in einem Meitinger Wirtshaus bei einem Mäßle weißen Gerstenbiers treffen würden.

»WAS ICH HEUT’ SOLL VERZEHREN, IST GESTERN SCHON GETAN.«

VOM BLITZSCHWABEN – UND WAS SICH SONST EREIGNET

Nachdem sich die Landsleute höflich und eifrig zugetrunken hatten, begann der Seehas zu erzählen. In dem großen Wald am Bodensee hause ein fürchterliches Tier, welches bei Land wie Leuten großen Schaden anrichte. Es sei so groß wie ein Mastochse, habe Augen im Kopf wie die Mondscheibe und das Tier wachse, je länger man es ansehe.

»Potz Blitz«, sagte der Blitzschwab, «das möchte ich mal sehen. Ich ließe es mir einen Dreibätzner kosten.«

Der Seehas sagte, er könne es umsonst sehen, wenn er nur mitkomme und ihm wie den Gesellen mit Rat und Tat beim Abenteuer zur Seite stehe. Darauf meinte der Blitzschwab, Fechten sei zwar sein Handwerk nicht, aber schimpfen könne er wie ein Rohrspatz und fluchen wie ein Weltmeister. Der Seehas meinte, man wisse zwar nicht, wozu diese Dinge gut sein könnten, aber er solle nur mitkommen.

Der Blitzschwab schlug ein, nachdem er noch ein Känntle Branntwein zu sich genommen hatte, der, wie er sagte, die Magenwinde verteilen solle, die das vermaledeite Bier mache. Dabei sang er ein Liedchen, denn er war ein lustiger Vogel, was man ihm sogleich anmerkte:

»Wo soll ich mich hinkehren

Ich dummes Brüderlein

Wie soll ich mich ernähren

Mein Gut ist viel zu klein

Wie wir ein Wesen ha’n

So muss ich bald daran

Was ich heut’ soll verzehren

Ist gestern schon getan.«

Damit zogen die Gesellen weiter und kamen zum Spiegelschwaben, der in Memmingen zu Hause war.

»GOTT VERLÄSST KEINEN EHRLICHEN SCHWABEN NICHT.«

VOM SPIEGELSCHWABEN UND DEM ALLGÄUER – UND WAS FERNER GESCHEHEN

Zu dieser Zeit waren Fazinetle noch nicht weitläufig im Gebrauch und daher schlenzten einige das Ding gleich von sich weg, was die vornehmen Leute in die Tasche zu stecken pflegten. Andere schmierten es unter die Üchse oder zwischen die Grattel, wo es sich von selbst abwetzte. Wieder andere dagegen, so auch der Spiegelschwab, wischten es an den Vorderärmel, wo es sich zum Spiegel ansetzte und beim Sonnenschein glänzte.

Zusammen mit seinen Kumpanen traf der Seehas den Spiegelschwaben und stellte ihm das Anliegen vor: Am Bodensee hause ein Ungeheuer, so groß wie ein Trampeltier, mit Augen so groß wie Mühlsteine. Der Seehas bitte daher, er möge um des gemeinen Besten willen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Der Spiegelschwab meinte, Rat könne er geben, aber mit der Tat sehe es schlecht aus. Er könne nicht einmal Herr über seine Frau werden – denn die habe sieben Häute, wie eine Memminger Zwiebel. (Die Zauberin würde also Recht behalten.) Der Spiegelschwab kenne jedoch einen, der es sogar mit dem Teufel selbst aufnehme: den Allgäuer.

Diesen suchten die Gesellen sogleich auf. Der Allgäuer war sofort einverstanden und bereit, obwohl der Seehas ihm das Ungeheuer noch viel schrecklicher darstellte: Es sei so groß wie ein Haus und habe Augen im Kopf wie Mühlräder, die bei jeder Umdrehung Feuer auswürfen.

»Bygost«, sagte der Allgäuer, »es wird halt wohl nur ein Vieh sein und der Mensch ist mit Gottes Hilfe stärker als alles Getier auf Erden.«

»Ja«, sagte der Seehas, «und es geht ein Sprichwort: Gott verlässt keinen ehrlichen Schwaben nicht.«

Durch diese Reden erhielten die übrigen noch einmal doppelt so viel Mut und sie gaben sich alle getreulich die Hand, dass sie einander beistehen wollten als Freunde und Landsleute, in allen Gefahren und Nöten des Leibes und der Seele. Und so beschlossen die Sieben Schwaben, wie schon oben erzählt worden, zuerst nach Augsburg zu gehen. Dort wollten sie, wie es sich für tapfere Christenmenschen geziemt, sich vor allem mit Waffen und Ausrüstung versorgen.

AM TOD GESTORBEN

WIE DIE SIEBEN SCHWABEN AUF EINEN BÄREN STOSSEN UND WAS SIE DAZU SAGEN

N