Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Magellan & Cie Éditions

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Serie: Heureux qui comme…

- Sprache: Französisch

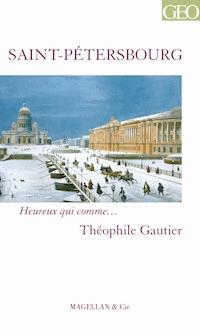

Laissez-vous guider pour un merveilleux voyage dans la Russie du XIXe siècle

Théophile Gautier, (1811-1872), le « fils du soleil », s’émerveille devant les prestiges de la capitale des neiges qu’il appelle « l’Athènes du Nord ». Ébloui par les palais et les cathédrales aux teintes pastel, il glisse en traîneau sur la Perspective Nevski, pénètre dans le Palais d’Hiver et assiste à la bénédiction de la Néva en présence du tsar.

Texte extrait de Voyage en Russie, 1867.

Un témoignage saisissant de la main d’un passionné qui nous laisse envoutés par les charmes de Saint-Pétersbourg

EXTRAIT

La Néva est un beau fleuve, large à peu près comme la Tamise au pont de Londres ; son cours n’est pas long : elle vient du lac Ladoga, tout voisin, qu’elle déverse dans le golfe de Finlande. Quelques tours de roue nous amenèrent le long d’un quai de granit près duquel était rangée une flottille de petits bateaux à vapeur, de goélettes, de schooners et de barques.

De l’autre côté du fleuve, c’est-à-dire sur la droite en remontant le cours, s’élevaient les toits d’immenses hangars recouvrant des cales de construction ; sur la gauche, de grands bâtiments à façade de palais, qu’on nous dit être le corps des mines et l’école des cadets de la marine, développaient leurs lignes monumentales.

A PROPOS DE LA COLLECTION

Heureux qui comme… est une collection phare pour les Editions Magellan, avec 10 000 exemplaires vendus chaque année.

Publiée en partenariat avec le magazine Géo depuis 2004, elle compte aujourd’hui 92 titres disponibles, et pour bon nombre d’entre eux une deuxième, troisième ou quatrième édition.

A PROPOS DE L’AUTEUR

Théophile Gautier, né à Tarbes le 30 août 1811 et mort à Neuilly-sur-Seine le 23 octobre 1872, est un poète, romancier et critique d'art français. Né à Tarbes, Théophile Gautier est cependant parisien depuis sa plus jeune enfance. Il fréquente Nerval, Victor Hugo, Charles Baudelaire et bien d’autres. Il s’essaie à tous les styles littéraires et voue une passion à la photographie.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 111

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

SYMPHONIE EN BLANC MAJEUR À SAINT-PÉTERSBOURG

Présenté par Charles Stépanoff

Toi qui es l’ennemi personnel du soleil, ce livre neigeux et brumeux doit te plaire. Je te l’envoie pour te donner l’onglée et te blanchir le teint. Dédicace à Nestor Roqueplan

Souvent je pense à ta mirifique trombine perdue au milieu des neiges. Je te vois en traîneau, tout encapuchonné de fourrures, baissant la tête et les bras croisés… Gustave Flaubert (lettre à Gautier du 27 janvier 1859)

Ce n’est pas comme simple touriste en mal de pittoresque que Gautier partit en 1858 pour Saint-Pétersbourg, mais avec un ambitieux projet commercial et la ferme intention de faire fortune, tout comme étaient partis avant lui Bernardin de Saint-Pierre ou Casanova au XVIIIe siècle, et c’est, penaud comme eux, avec insuccès et dépit, qu’il dut y renoncer. Le rêve de Gautier qui lui fit traverser l’Europe en train, en vapeur et en traîneau jusqu’à la capitale russe, était de publier un grand livre d’art sur les principaux monuments de toute la Russie, où ses textes seraient accompagnés de magnifiques illustrations. Le public français, il est vrai, possédait déjà plusieurs récits de voyages ou descriptions de la Russie illustrés de belles gravures. Damame-Démartrais avait écrit et peint une amusante Collection complète des différents genres de voitures dont les Russes se servent dans leur empire et particulièrement à Saint-Pétersbourg (1809) ; Anatole de Démidoff dirigea un Voyage pittoresque en Russie (1839) accompagné de cent lithographies. Dumas lui-même était parti en Russie accompagné du peintre Moynet en juin 1858. Mais le projet de Gautier se distinguait de tous ses prédécesseurs en ce qu’il faisait appel à une invention nouvelle qui l’avait immédiatement séduit : la photographie, ou plus précisément l’héliogravure.

L’héliogravure, qui consistait à appliquer à l’art de la gravure les découvertes sur la photosensibilité chimique, était une technique très récente, mise au point depuis cinq ans seulement par Niépce de Saint-Victor (1805-1870), le neveu du fameux inventeur Nicéphore. Le bulletin de souscription du livre de Gautier, annoncé sous le titre Les Trésors d’art de la Russie ancienne et moderne, vantait les mérites de cette invention comparable à celles de la vapeur et de l’électricité : « À ceux qui, malgré les facilités de la locomotion moderne, ne voyagent pas encore, retenus par des soins, des devoirs, des affections, l’héliographie amène à domicile les pays les plus éloignés avec leurs horizons, leurs villes, leurs monuments, leurs plantes, leurs types et leurs costumes – et l’on peut se fier à elle ! Son témoignage est toujours irrécusable. » Gautier, qui voulait s’assurer toutes les chances de réussir, obtint même « le haut patronage de Sa Majesté l’empereur Alexandre II » et dédia l’ouvrage à l’impératrice Marie Alexandrovna. Pour réaliser les deux cents photographies qui devaient accompagner son texte, il choisit un ami de Nadar, Ambroise Richebourg, photographe officiel de Napoléon III. Ce personnage prétentieux, qui se faisait appeler « photographe de la Couronne », vétilleux mais maladroit (tout son matériel de prise de vue était brisé lorsqu’il parvint à Pétersbourg après plusieurs mois de retard), s’avéra un collaborateur catastrophique et fut l’une des causes de l’échec du projet. En effet, seules les premières parties de l’ouvrage, décrivant Saint-Isaac et Tsarskoïe Selo, virent le jour. Les retards multipliés, les frais de voyage du photographe, les coûts énormes de l’entreprise et l’insuffisance des souscriptions acculèrent l’éditeur Gide à la faillite. Gautier ne s’enrichit dans cette triste affaire que de ses imaginations mallarméennes sur ce « beau livre » qu’on ne peut que rêver mais jamais achever.

En 1858, Gautier est encore plein d’espoir : deux ans après la fin de la guerre de Crimée, la Russie est redevenue à la mode, et il sent que le moment est venu d’accomplir son dessein. Il part le 15 septembre. « Nous osons le croire, disait le prospectus des Trésors, notre publication deviendra une galerie sans rivale où chaque belle chose célèbre, découverte ou révélée, aura sa place. » Aussitôt arrivé à Pétersbourg, Gautier s’informe de tous les palais et cathédrales, il visite tout et rassemble toutes les informations possibles. Pour installer l’appareil photographique de Richebourg en extérieur par des températures glaciales, il fait construire spécialement des baraques de bois. La tâche est considérable et pénible, comme en témoigne ce passage d’une lettre du 10 janvier 1859 à Madame Sabatier : « À présent, il s’agit de fabriquer tout simplement un chef-d’œuvre à ces aimables Moscovites. On le fera, on le fera. Vers la fin de février, vous verrez apparaître un garçon d’esprit, velu comme un ours et hérissé de glaçons, qui ne sera autre que moi-même, chargé de notes et de photographies. »

Gautier, heureusement, ne se contente pas de travailler à son grand et périlleux dessein éditorial, il envoie aussi au Moniteur des feuilletons par lesquels, tous les lundis, il fait vivre au public parisien sa découverte de la capitale russe et ses habitants. Pétersbourg, que Custine appelait en 1843 « une ville grecque bâtie pour des Tatars », n’est pas le simple objet de la description exotisante, condamnatoire ou paternelle d’un voyageur pressé ; pour la première fois, un grand écrivain livre tout son enthousiasme et son admiration à cette cité des arts. Pétersbourg, qui hébergea tant d’écrivains français depuis sa création, fait enfin son entrée dans la littérature française. Parmi les lecteurs ravis des feuilletons de Gautier, il y avait Baudelaire qui, dans une plaquette consacrée à son ami, écrivit : « Par son amour du Beau, amour immense, fécond, sans cesse rajeuni (mettez par exemple, en parallèle, les derniers feuilletons sur Pétersbourg et la Néva avec Italia ou Tra los montes), Théophile Gautier est un écrivain d’un mérite à la fois nouveau et unique. » (Théophile Gautier, 1859).

À Pétersbourg, Gautier noue de nombreuses amitiés, avec Nicolaï Swertchkoff (1817-1898) notamment, peintre, fils du chef des Écuries impériales, qui lui fait découvrir le spectacle des courses de chevaux sur la Néva et l’introduit auprès des artistes de la société du Vendredi. Gautier parvient même à s’introduire dans la presse : il publie dans le Journal de Saint-Pétersbourg « Éoline, ou la Dryade » qui fournira ensuite, dans Voyage en Russie, l’épisode de « L’opéra à Saint-Pétersbourg ». D’abord descendu à l’hôtel de Russie, aujourd’hui Grand Hôtel Europe sur la perspective Nevski, il s’installe dès décembre chez un acteur du théâtre français, Henri Varlet, rue Malaïa Morskaïa, rue où quarante ans plus tard devait naître un autre magicien des lettres qui sut saisir la fragile féerie de Pétersbourg, Vladimir Nabokov.

Le 15 octobre, Gautier se trouve au Théâtre-Italien et son attention est attirée par une voisine élégante portant une robe blanche de mousseline brodée doublée de rose. L’association de couleurs est particulièrement chère à Gautier, ébloui tout le jour par les illustrations inespérées que Pétersbourg semble fournir à sa « Symphonie en blanc majeur », écrite neuf ans plus tôt. Qu’avoua Gautier à la jeune femme ? Peut-être osa-t-il des mots semblables aux premiers vers de « À une robe rose » poème dédié à Madame Sabatier : « Que tu me plais dans cette robe / Qui te déshabille si bien ». Peut-être cette robe-là ne déshabillait-elle pas assez bien sa maîtresse, et Gautier crut-il devoir venir en renfort ? C’est bien ce que l’on peut deviner d’après le mot d’excuse qu’il adressa à la dame à la sortie du théâtre :

EN SORTANT DES ITALIENS

À madame Baubry Vaillant Saint-Pétersbourg, 15 octobre 1858

Parfois une abeille posée Éperdument sur une fleur, En froisse la feuille rosée Et la détache par malheur.

Pardon si j’ai, comme l’abeille, Fait choir dans mon essor brûlant, De votre robe, fleur vermeille, Au lieu de pétale, un volant !

On ne sait pas si ces vers charmants valurent à Gautier le pardon de leur destinataire, mais il lui fournirent du moins l’inspiration pour une autre pièce poétique plus achevée, « La Rose-Thé », qui parut en 1863 dans une édition nouvelle des Émaux et Camées. On y retrouve la louange de cette nuance de blancheur et de roseur qui lui est chère, puis l’image de l’indiscret insecte qui trouble la fleur de son empressement : « On dirait une rose blanche / Qu’aurait fait rougir de pudeur, / En la lutinant sur la branche, / Un papillon trop plein d’ardeur. »

Malgré ces moments plaisants, les conditions de séjour de Gautier à Pétersbourg sont difficiles. Frileux, il se ruine en fourrures, dilapide ses économies et ne parvient pas à trouver de ressources. À son patron, directeur du Moniteur universel, Julien Turgan, il écrit : « Songe que je n’ai reçu aucune avance, aucun secours du journal pour ce voyage très pénible et très coûteux. » Gautier, familier des pays du Sud, d’Alger, Malte et Smyrne, supporte difficilement le climat russe. Mais il est séduit par les charmes nouveaux du grand hiver qui le fascine à son propre étonnement. « Je suis un fils du soleil, et cependant j’aime la neige. On dirait du marbre de Paros en poudre », écrit-il à son ami Ernest Feydeau le 19 décembre 1858.

Le souvenir de son voyage à Pétersbourg modifiera profondément la sensibilité de Gautier et marquera son œuvre. On peut le constater par exemple dans les « effets de neige » du Capitaine Fracasse, ou dans le roman Spirite où la blancheur marmoréenne de Lavinia d’Aufidéni devient une obsession. Le poème « Symphonie en blanc majeur » de 1849 laissait voir quelles virtuoses arabesques littéraires la couleur de la pureté pouvait inspirer à Gautier. La découverte de Pétersbourg enneigé lui permet de donner un corps à ses rêveries symbolistes. Le blanc se teinte de roseurs, de reflets dorés, de brumes inquiétantes – autant de traces d’une matérialité charnelle qui désormais accompagnent sans le contredire le mouvement néo-platonicien de l’âme vers une pureté brillante et glacée.

Texte extrait de Voyage en Russie, 1867. L’orthographe des noms a été harmonisée.

SAINT-PÉTERSBOURG

La Néva est un beau fleuve, large à peu près comme la Tamise au pont de Londres ; son cours n’est pas long : elle vient du lac Ladoga, tout voisin, qu’elle déverse dans le golfe de Finlande. Quelques tours de roue nous amenèrent le long d’un quai de granit près duquel était rangée une flottille de petits bateaux à vapeur, de goélettes, de schooners et de barques.

De l’autre côté du fleuve, c’est-à-dire sur la droite en remontant le cours, s’élevaient les toits d’immenses hangars recouvrant des cales de construction ; sur la gauche, de grands bâtiments à façade de palais, qu’on nous dit être le corps des mines et l’école des cadets de la marine, développaient leurs lignes monumentales.

Ce n’est pas une mince affaire que de transborder les bagages, malles, valises, cartons à chapeaux, colis de toutes sortes qui encombrent le pont d’un bateau à vapeur au moment où l’on débarque, et de reconnaître son bien parmi tout cet amoncellement. Une nuée de moujiks eurent bientôt enlevé tout cela pour le porter au bureau de visite sur le quai, suivis chacun par le propriétaire inquiet.

La plupart de ces moujiks avaient la chemise rose par-dessus le pantalon, en forme de jaquette, les grègues larges et les bottes à mi-jambe ; d’autres, quoique la température fût insolitement douce, étaient affublés déjà de la touloupe ou tunique en peau de mouton. La touloupe se met la laine en dedans, et quand elle est neuve, la peau tannée est d’une couleur saumon pâle assez agréable à l’œil ; quelques piqûres y simulent des ornements, et le tout ne manque pas de caractère ; mais le moujik est fidèle à sa touloupe comme l’Arabe à son burnous ; une fois endossée, il ne la quitte plus : c’est sa tente et son lit ; il l’habite nuit et jour, dort avec elle dans tous les coins, sur tous les bancs, sur tous les poêles. Aussi, bientôt le vêtement se graisse, se miroite, se glace et prend ces tons de bitume qu’affectionnent les peintres espagnols dans leurs tableaux picaresques ; mais, contrairement aux modèles de Ribera et de Murillo, le moujik est propre sous ce lambeau crasseux, car il va aux étuves une fois par semaine. Ces hommes à longs cheveux et à larges barbes, vêtus de peaux de bêtes, sur ce quai magnifique d’où l’on aperçoit de tous côtés des dômes et des flèches d’or, préoccupent, par le contraste, l’imagination de l’étranger. Ne vous représentez cependant rien de farouche ou d’alarmant ; ces moujiks ont la physionomie douce, intelligente, et leurs manières polies feraient honte à la brutalité de nos portefaix.

La visite de notre malle se fit sans autre incident que la découverte très facile des Parents pauvres, de Balzac, et des Ailes d’Icare, de Charles de Bernard, posés sur notre linge, et qu’on nous prit en nous disant de les réclamer au bureau de censure où l’on nous les rendrait sans doute.

Les formalités remplies, nous étions libre de nous répandre par la ville. Une multitude de drojkys