9,99 €

Mehr erfahren.

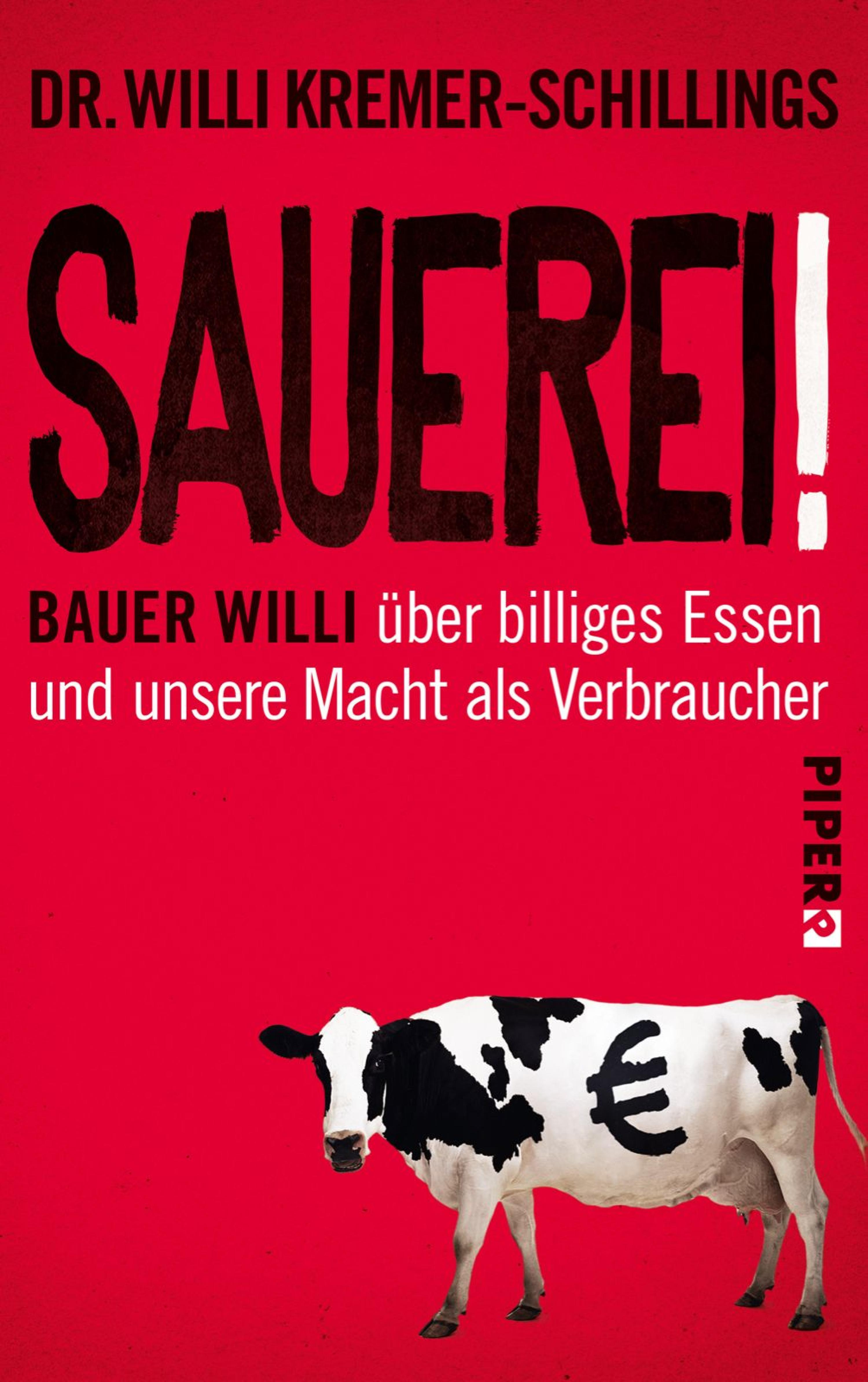

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

Lebensmittelskandale, EU-Subventionen, Massentierhaltung: Die Landwirtschaft ist in Verruf geraten. Bauern werden als engstirnige Hinterwäldler abgestempelt oder geraten als rücksichtslose Naturräuber in Verruf. Doch was steckt wirklich hinter der Legende vom gierigen Bauern? Wer melkt unsere Kühe, erntet unser Getreide und pflückt unsere Äpfel? Wie kann es sein, dass 500 Gramm Katzenfutter mehr kosten als ein ganzes Huhn? Und hat eigentlich jemals einer von uns »mündigen Verbrauchern« mit einem Bauern darüber gesprochen? Lassen wir ihn doch einfach selbst zu Wort kommen: Wutbauer Willi schreibt über faire Preise, gesundes Essen und erklärt, wo der Bauer Urlaub macht, wenn wir Urlaub auf dem Bauernhof machen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de

ISBN 978-3-492-97336-6Februar 2016© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2016Covergestaltung: FAVORITBUERO, MünchenCovermotiv: Don Mason/GettyImagesDatenkonvertierung: Uhl + Massopust, Aalen

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.

BILLIG, BILLIG, BILLIG

Es klingt wie der Trennungsgrund für eine gescheiterte Ehe, und in gewisser Hinsicht ist es das auch: Wir haben uns auseinandergelebt. Noch nie in der Geschichte der Menschheit waren die Lebensmittelkonsumenten weiter von den -produzenten entfernt als heute. Der Verbraucher weiß schon lange nicht mehr, wie das Essen entsteht, das täglich auf seinem Teller landet, wie es angebaut, gepflegt, gezüchtet, geerntet, geschlachtet, verarbeitet, oder kurz: hergestellt wird – ganz egal, ob er in der Kantine isst, im Edelrestaurant, an der Imbissbude, oder ob er im Supermarkt vor langen Regalen voller bunter Plastikverpackungen mit kleingedruckten Inhaltsangaben steht. Und wir Bauern, die wir ganz am Anfang dieser Produktionskette stehen, wissen im Grunde auch nicht mehr, was die Verbraucher eigentlich wollen. Es klafft eine riesige Lücke zwischen Ihnen, liebe Verbraucherin und lieber Verbraucher, und mir, dem Bauern. Und auf beiden Seiten mehren sich Unmut und Unzufriedenheit, Ärger und Schuldzuweisungen.

Jede Woche gibt es einen neuen Skandal, der mit der Landwirtschaft zu tun hat beziehungsweise uns Bauern angekreidet wird: krebserregende Düngemittelrückstände, geschredderte Küken, sterbende Bienen, verschmutztes Grundwasser. Und überhaupt: geschundene Tiere, ausgelaugte Böden, verheizte Erntehelfer zu Dumpinglöhnen. Man könnte meinen, wir Bauern hätten bewusst ein perfides System installiert, mit dem wir rücksichtslos jeden Cent aus Mutter Natur quetschen, um uns selbst zu bereichern und den Rest der Bevölkerung die Zeche dafür zahlen zu lassen. Auf der anderen Seite klagen Bauern seit Jahren über brutale Preiskämpfe auf globalen Märkten, Wachstumszwang, Existenzängste und fehlende Nachfolger einerseits und andererseits über das Schicksal des Buhmanns, dem keiner dafür dankt, dass er die Grundlagen für unser aller täglich Brot schafft. Wer möchte sich heutzutage denn noch die Hände mit Landwirtschaft schmutzig machen und gleichzeitig dafür auch noch angeklagt und beleidigt werden?

Dieses Dilemma ist keine zufällige Entwicklung. Und es ist erst recht kein Pech nach dem Motto »Dumm gelaufen, Bauer, da kann man eben nichts machen«. Die eigentliche Sauerei ist, dass sich einige wenige Akteure die Taschen voll machen, während sich die anderen gegenseitig vorwerfen, an der Misere schuld zu sein. Die »Mittelsmänner«, wie ich sie nennen möchte, die vor allem von dem Geschäft mit unserem Essen profitieren, werden deshalb neben den Verbrauchern und uns Bauern eine wichtige Rolle in diesem Buch spielen. Gemeint sind der Handel (Discounter, Supermärkte etc.), die großen Lebensmittelkonzerne, aber natürlich auch die Politiker, die den gesetzlichen Rahmen für das Geschäft mit unserem Essen gestalten und verantworten. Auch wenn das erste Glied der Kette (wir Bauern) mit dem letzten Glied (den Verbrauchern) kaum noch in Kontakt kommt, sind dennoch alle mit allen untrennbar verbunden und deshalb auch verantwortlich für die ganze Sauerei.

Es wird um Verbraucher gehen, die »doch nur kaufen, was angeboten wird«. Es wird um den Handel gehen, der die Verbraucher mit Billigpreisen bei Laune hält, um von der Konkurrenz nicht abgehängt zu werden. Es wird um Lieferanten gehen, die sich gegenseitig ruinieren, vom Handel und den Lebensmittelkonzernen zum Preisdumping gedrängt, weil der Verbraucher »nun mal billige Produkte möchte«. (Sie merken schon: Man kommt bei der Diskussion nicht drum herum, zu verallgemeinern, um das Problem zu erklären. Natürlich gibt es nicht nur »böse« Produzenten, Händler und Politiker, aber an manchen Stellen lassen sich solche Schwarz-Weiß-Bilder kaum vermeiden, um die Sauerei im Kern zu verstehen.) Gerne werden wirtschaftliche Zwänge vorgeschoben und die Mechanismen der Marktwirtschaft als Erklärungen angeführt, um die einzelnen Marktteilnehmer aus der Verantwortung zu ziehen. Aber nur weil uns »der Markt« die aktuelle Situation beschert hat, heißt das noch lange nicht, dass wir nichts daran ändern könnten. Vor allem dann nicht, wenn kaum noch jemand wirklich glücklich damit ist, und diesen Punkt haben wir längst erreicht.

Die Frage ist doch vielmehr, wer wirklich davon profitiert, dass sich Verbraucher über immer mehr Skandale ärgern und Bauern weltweit zunehmend über erdrückende Konditionen auf einem globalen Markt leiden. Wer hat denn wirklich die Macht über unser Essen – beziehungsweise wem haben wir sie überlassen? Zu welchem Preis? Und wie bekommen wir sie wieder zurück?

Ob Sie nun tatsächlich beabsichtigen, auf gut produzierte Nahrungsmittel zu achten, auf saisonale und regionale Produkte, möglichst bio, oder ob Sie es nur vorgeben – die Scannerkassen sprechen eine eindeutige Sprache: Die meisten Verbraucher machen sich und/oder der Allgemeinheit etwas vor, unterm Strich wollen die allermeisten nämlich lieber billig als gut. Das mag wieder stark vereinfacht formuliert sein, ist aber die traurige Wahrheit. Für diese Feststellung ist es zunächst einmal egal, ob die Ursachen in Bequemlichkeit oder Faulheit, in Gleichgültigkeit oder Ignoranz, in Geldnot oder Geiz, im System der Marktwirtschaft oder in der Manipulation der Verbraucher zu finden sind. Am Ende ist uns unser Geldbeutel jedenfalls wichtiger als unsere Lebensmittel, unsere Gesundheit, unsere Umwelt, man könnte fast sagen: wichtiger als unser Leben (auch wenn das ein bisschen pathetisch klingt). Jedenfalls herrscht beim Thema »bewusster Lebensmittelkonsum« mehr Schein als Sein aufseiten der Verbraucher. Obwohl er es schon seit einiger Zeit bis in die Discounter geschafft hat, ist der Bio-Boom bislang marginal geblieben (und teilweise auch fragwürdig, zum Beispiel bei Zwiebeln aus Südamerika, Spargel im Dezember oder ähnlichen Auswüchsen – bio ist nämlich nicht gleich bio!). Für weit über 90 Prozent aller eingekauften Lebensmittel gibt es nur ein Kriterium: billig, billig, billig – und sonst nichts! Alles andere ist leider gelogen.

Ich kann meine Kollegen mehr als verstehen, die sich angesichts dieser Scheinheiligkeit, auf gut Deutsch: verarscht fühlen. Und ich gebe es offen zu: Ich komme mir immer öfter selbst so vor. Nicht zuletzt deshalb schreibe ich dieses Buch. Die Verbraucher fordern beste Qualität, als wäre die eine Selbstverständlichkeit (was sie nicht einmal in einem reichen und klimatisch begünstigten Land wie Deutschland ist), entscheiden sich beim Einkauf dann aber fast immer für das billigste Angebot. Und ob sie es wissen oder nicht, sie drehen damit die Preisspirale wieder ein Stückchen weiter. Nicht selten werfen sich beide Lager in ihrem Handeln Rücksichtslosigkeit und Schlimmeres vor, es wird mit Halbwahrheiten »argumentiert«, und es kommt zu Beschimpfungen und Schuldzuweisungen. Ohne dass sich am Ende des Tages irgendetwas ändern würde, außer dass sich die Fronten weiter verhärten – worüber sich die wahren Profiteure wahrscheinlich köstlich amüsieren. Man muss kein Prophet sein, um zu erkennen, dass das nicht die Lösung des Problems sein kann.

Sie, lieber Leser, scheinen sich für das Thema der modernen Nahrungsmittelproduktion zu interessieren, sonst hätten Sie wohl kaum zu diesem Buch gegriffen. Darüber freue ich mich sehr, und im ersten Moment ist es da auch egal, ob Sie sich tatsächlich kritisch mit dem Thema auseinandersetzen wollen oder nur einen neuen »Skandal« wittern (Sie glauben gar nicht, wie viele Leute sich nur aufregen, weil sie sich gerne aufregen, da ist es fast egal, worum es geht). Mit neugierigen Menschen wie Ihnen können wir den überfälligen Anfang machen, etwas zu ändern, selbst wenn später entscheidend sein wird, auch alle anderen »mitzunehmen«. Und vor allem: zum Handeln zu bewegen! Wer seinen Teil nicht beiträgt (und sei er auch noch so bescheiden), der darf sich auch nicht über Missstände beschweren, vor allem dann nicht, wenn er diese mit seinem Konsum selbst mit verursacht – und Konsumenten sind wir schließlich alle. Sie merken schon, ich möchte Ihnen nicht nur eine möglichst informative Lektüre bescheren, ich fordere auch Ihr Verantwortungsbewusstsein heraus. Mehr noch: Ich fordere es ein. Das ist nicht gerade wenig, ich weiß – aber ausgestreckte Zeigefinger und Schuldzuweisungen gibt es in dieser Diskussion schon viel zu lange. Gebracht haben sie nichts. Doppelmoral, Scheinheiligkeit, Lippenbekenntnisse und all die warmen Worte haben uns vielmehr genau in die Sauerei geführt, in der wir heute stecken.

Es wird höchste Zeit, dass der Verbraucher die Macht über sein Essen wieder bewusst in die eigene Hand nimmt. Gut sein zu wollen reicht nicht, wir müssen es tatsächlich sein, und das auch noch konsequent. Ein sinnvoller Ansatz ist es aus meiner Sicht daher, wenn wir die eingangs erwähnte Lücke zwischen Verbraucher und Bauer wieder schließen – und zwar von beiden Seiten! Einerseits braucht es Konsumenten, die sich nicht nur informieren können und/oder wollen, sondern es auch tatsächlich tun und entsprechend handeln. Andererseits Bauern, die sich nicht wortkarg hinter Marktzwängen und Hoftoren verschanzen, sondern sich öffnen und informieren. Genauso will ich auch dieses Buch verstanden wissen: als Versuch, eine Lücke zu schließen; aber auch als Einladung und Aufforderung zum Dialog und damit als ersten Schritt, das verloren gegangene Vertrauen wiederherzustellen. Und so wieder ein Stück mehr Zufriedenheit auf Verbraucher- und Bauernseite zu schaffen. Wenn wir weiter gegeneinander arbeiten, werden wir das jedenfalls nie erreichen.

Ich wünsche mir deshalb, dass möglichst viele Verbraucher aktiv an diesem Dialog teilnehmen – mit den Bauern in ihrer Region, mit dem Handel (bei beiden ist der persönliche Kontakt ohne großen Aufwand möglich, zum Beispiel direkt beim Einkauf auf dem Wochenmarkt, im Hofladen oder Supermarkt), aber auch mit Lebensmittelproduzenten und Politikern. Schreiben Sie Ihrem Abgeordneten, tun Sie Ihre Meinung kund, digital oder analog. Vor allem aber: Überdenken Sie Ihr eigenes Einkaufs- und Konsumverhalten – und handeln Sie entsprechend!

Ohne den Willen, selbst etwas zu tun, wird jeder Skandal, jeder Aufschrei, jede Schreckensmeldung ohne Konsequenzen verrauchen – es wird einfach weitergehen wie bisher, solange irgendwer damit Geld verdienen kann. Von alleine wird es eher noch schlimmer, denn die Spirale dreht sich unermüdlich weiter, der globale Markt schläft nie, und der nächste Quartalsbericht steht an – da müssen die Zahlen stimmen. Wer glaubt, dass die anderen das Kind zum Wohle aller schon schaukeln werden, der glaubt auch an den Weihnachtsmann. Und Sie wissen sicher, dass den ein Limonadenfabrikant erfunden hat.

Nun gut, starten wir den Dialog: Den Anfang möchte ich bei mir selbst machen und Sie einladen, mich und meine Arbeit (wieder) besser nachvollziehen zu können. Kommen Sie also erst einmal mit auf meinen Hof – wenn auch nur gedanklich –, und sehen Sie sich in Ruhe um …

DER BAUER

Von der Idylle zur Realität – Das Leben ist kein Ponyhof

Wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die nichts mit Landwirtschaft am Hut haben, wünschen sie sich eine bäuerliche Landwirtschaft (zurück). Wenn man dann weiter nachfragt, was sie sich genauer darunter vorstellen, kommen Aussagen wie diese zustande: »Ich hätte gerne einen Bauernhof, auf dem es noch viel Vieh gibt: Kühe, Schweine, ein paar Hühner, gerne auch ein Pferd. Ziegen und Schafe wären ebenfalls nicht schlecht. Neben dem Hof liegt ein Teich, auf dem die Enten schwimmen. Um den Hof herum sind die Äcker, Wiesen und Weiden, auf denen die Tiere laufen. Und der Hofhund passt auf alles auf, auch auf die jungen Kätzchen, die gerade in der Fachwerkscheune geboren wurden. Und der Bauer steht mit Gummistiefeln und Mistgabel am Tor und hat viel Zeit, sich mit mir zu unterhalten, wenn ich bei ihm die zehn Eier für diese Woche einkaufe.«

So einen Hof hätte ich auch gerne. Nur passt diese Idylle leider überhaupt nicht mehr zur Realität. Oder doch? Wenn wir Urlaub auf dem Bauernhof in den Bergen machen, gibt es das alles schließlich noch. Beziehungsweise wieder. Denn manche meiner Berufskollegen betreiben kluges Marketing und verdienen heute ihr Geld mit Ferienwohnungen und Urlaub auf dem Bauernhof. Sie wissen genau, dass sich die Urlauber so einen »Heile Welt«-Hof wünschen. Den bekommen sie dann auch zur Ferienwohnung mit dazu, »all inclusive«. Die Kinder dürfen auf dem Pony reiten, die Kaninchen streicheln und die kleinen Kätzchen mit frischer Milch aus dem Kuhstall füttern. Ein Marketingmanager würde sagen: »Das Produkt muss emotionalisieren und die tiefer liegenden Wünsche der Verbraucher wecken und ansprechen.« Ferien auf Immenhof und Wir Kinder aus Bullerbü lassen grüßen.

Haben Sie mal im Zeitschriftenregal nachgeschaut, welche Blätter alle mit »Land« beginnen? Da gibt es Landlust, Landkind, Landidee, Landhaus, Landküche oder auch Country Living. Was wollen diese Blätter vermitteln? Sie kultivieren das Echte, das Bewährte, Natürlichkeit. Haus, Garten und Küche sind dann auch die Themenschwerpunkte, reale Landwirtschaft kommt nur in winzigen Dosen vor. Da wird schon mal über Grünkern (Dinkel) berichtet, aber eine Reportage über Schlachthöfe wird man vergeblich suchen. Es geht vielmehr um Entschleunigung, den Wert der Heimat, um die Rückbesinnung auf die Wurzeln, um das individuelle Glück des Lesers. Vermittelt wird die heile Welt. Klar gibt es noch den ein oder anderen großen Bauerngarten, eventuell sogar mit einem Kräuterbeet für die Hausapotheke (ach ja, die Zeitschrift Landapotheke hatte ich noch vergessen). Aber die sind meist das Hobby der Altenteiler, also der Landwirte, die ihren Hof schon an die nächste Generation übergeben haben. Mit moderner Landwirtschaft hat dieser Trend natürlich nichts gemein.

Auch ich betreibe bäuerliche Landwirtschaft. Die sieht aber ganz anders aus. Zwar lebt unsere Katze Susi auf dem Hof, das war es dann aber auch schon mit dem »Viehbestand«. Susi wird von meiner über neunzig Jahre alten Mutter versorgt, weil da keiner mehr ist, der sich sonst um das Tier kümmern könnte. Da ist nämlich nur noch ein Schlepper zu sehen, ein Pflug, eine Sämaschine, eine Anhängespritze mit 27 Meter Arbeitsbreite, ein Düngerstreuer und noch einige andere Geräte. Vor ein paar Jahren habe ich mir einen fast fünfzig Jahre alten Oldtimer-Trecker gekauft, aber das ist reines Hobby (oder vielleicht mein Ausdruck von Sehnsucht nach einem »Heile Welt«-Hof aus alten Zeiten, die es nie gab). Alles in allem ist mein Hof sehr steril, von Idylle ist da nichts zu spüren. Bis auf den Oldtimer und Susi ist alles auf Zweckmäßigkeit ausgerichtet, denn ich muss mich der Konkurrenz stellen. Doch dazu später mehr.

Kommen wir zurück zu den Vorstellungen der Otto-Normal-Verbraucher: Abgesehen von den romantischen Urlaubsbauernhöfen denken die bei Landwirtschaft heute vor allem an sogenannte Agrarfabriken und daran, dass sie die nicht wollen, weil sie mit diesen alles Negative verbinden, was sie schon mal in Bezug auf Landwirtschaft gehört haben: Massentierhaltung, Pestizide, bis hin zum Verursacher des Klimawandels.

Nun ist der Begriff »Agrarfabrik« nirgendwo genau definiert. Die Allgemeinheit versteht darunter zunächst einmal große Betriebseinheiten, vor allem in der Tierhaltung. Ja, die gibt es, vorzugsweise in Ostdeutschland. Aus den ehemaligen Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) sind große, privat geführte Unternehmen mit angestellten Mitarbeitern hervorgegangen, die oft über mehrere Tausend Hektar Ackerland und entsprechend große Viehherden verfügen. Es gibt aber auch im Rest des Landes Familienbetriebe, die ein paar Tausend Schweine oder 30000 Hühner halten. Wo beginnt die Agrarfabrik, und was ist Massentierhaltung? Ist es die reine Zahl der Tiere, die Haltungsform? Sind viele Kühe in Laufställen gut oder schlecht, sind wenige Kühe in Anbindehaltung schlecht oder gut? Da hat jeder eine andere Vorstellung. Auch dazu später noch mehr.

Bevor wir die aktuelle Situation genauer betrachten, möchte ich erst einmal etwas weiter ausholen und die Entwicklung der Landwirtschaft in ihren wichtigsten Facetten kurz beschreiben. Sicher wissen Sie das eine oder andere schon, aber es ist wichtig, sich das alles vor Augen zu halten, um zu verstehen, warum und wie es zur »industriellen« Landwirtschaft kam, mit der Sie es heute zu tun haben, wenn Ihre Ferien auf dem Bauernhof vorüber sind.

Als der Homo sapiens die Erde besiedelte, war er zunächst Nomade. In kleinen Gruppen war er unterwegs, meist jagten die Männer, und die Frauen sammelten. Sie waren Jäger und Sammler und bildeten Familienverbände. Irgendwann fanden die Ersten heraus, dass man bestimmte Gräser auch gezielt anbauen konnte, und legten Felder an. Das war ungefähr dort, wo heute das schwer gebeutelte Syrien liegt, im »Fruchtbaren Halbmond«, dem Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris, auch Mesopotamien genannt. Die »ersten Landwirte« lockerten mit dem Grabstock die Erde, säten Körner, die sie aus dem Vorjahr aufbewahrt hatten, wieder ein und ernteten die nachwachsenden Pflanzen. Die schönsten und dicksten Körner wurden wieder verwahrt, für die Aussaat im nächsten Jahr. Die anderen Körner wurden auch eingelagert und, je nach Bedarf, gemahlen und Brot davon gebacken. Das klappte nach und nach immer besser, der Ertrag stieg, und so brauchten sie nicht mehr alles für sich selbst. Bisher hatten sie neben der Felderwirtschaft noch ein paar Schafe und Ziegen, mit denen sie durch die Landschaft zogen. Jetzt konnten sie einen Teil der Körner verfüttern, und auch das Vieh entwickelte sich prächtig, die Viehbestände wuchsen.

Jetzt begannen sie Tauschwirtschaft mit den Nachbarn. Für ihre Getreidekörner und das Vieh, das sie für die eigene Ernährung nicht zwingend benötigten, wollten sie etwas in Gegenleistung haben. Weil die Nachbarsippe auch genug hatte, spezialisierten sich dort einige auf die Weiterverarbeitung von verschiedenen Produkten. Einige bearbeiteten die Felle und machten daraus Leder, andere stellten Grabstöcke her oder erste Hakenpflüge, in die dann Ochsen eingespannt wurden, damit die Arbeit leichter und ohne reine Handarbeit erledigt werden konnte. Dort, wo die Ochsen etwas fallen ließen, wuchsen die Pflanzen besser. Und in den Gattern, in denen die Tiere nachts zum Schutz vor Wölfen eingesperrt wurden, wuchsen sie besonders gut, weil dort besonders viel tierischer Dünger liegen blieb. Da legte man dann im nächsten Jahr das neue Feld an.

Irgendwann entdeckte jemand, dass man aus Erz Metall gewinnen kann. Jetzt spezialisierten sich einige aus der Gruppe auf die Metallverarbeitung. Dafür musste man aber Metallhütten anlegen. Die konnte man schlecht irgendwohin mitnehmen, weshalb man sie dort anlegte, wo auch das Erz gewonnen wurde.

So, oder zumindest so ähnlich, könnte es gewesen sein mit dem Wandel vom Nomadentum bis hin zur Sesshaftigkeit. Aus den Dörfern wurden schließlich Städte, aus dem Tausch wurde ein Handel, es entstanden Verwaltungen und schließlich auch die Schrift. Das alles nennt man heute »arbeitsteilige Wirtschaft«. Weil das gut klappte, konnten immer weniger Ackerbauern und Viehzüchter immer mehr Metallverarbeiter, Handwerker oder auch Verwaltungsangestellte ernähren. Und ein paar Menschen hatten auch Zeit, Dinge herzustellen, die von uns heute als Kunstschätze bewundert werden. Oder auch Pyramiden bauen. Ohne die arbeitsteilige Wirtschaft wäre das nie möglich gewesen.

Wir überspringen jetzt ein paar Tausend Jahre, lassen Griechen, Römer und das gesamte Mittelalter einfach mal links liegen und landen gleich im vorindustriellen Europa. Die Arbeitsteilung ist weit vorangeschritten, aber immer noch gibt es viele Menschen, die vom Handwerk leben, die neben dem Handwerk aber auch noch einen Garten oder ein kleines Feld haben, vielleicht ein paar Hühner, von denen sie sich ernähren. Jetzt kommt wieder ein findiger Homo sapiens auf die Idee, eine Dampfmaschine zu bauen. Ein anderer entwickelt eine Webmaschine, die mit dieser Dampfmaschine betrieben werden kann. Die industrielle Revolution wird losgetreten.

Innerhalb kurzer Zeit sind viele Weber arbeitslos, es kommt zu heftigen Unruhen. Um aber ihre Familien weiter ernähren zu können, gehen viele Weber, die bisher ein Handwerk ausgeübt haben, nun in die Fabriken, um die maschinellen Webmaschinen zu bedienen. Die Zeit, in ihrem Garten zu arbeiten, wird immer weniger, sie bekommen dafür aber ein geregeltes Einkommen, von dem sie auf dem Wochenmarkt, wo der Bauer seine Erzeugnisse verkauft, Gemüse und Eier einkaufen können. Brot und Fleisch kaufen sie beim Bäcker und Metzger.

Dann kommt die berühmte Tante Emma auf die Idee, alle möglichen Lebensmittel, aber auch Seife, Waschmittel, Süßigkeiten und sonstige Dinge des täglichen Bedarfs in ihrem Laden anzubieten. Und es gibt immer mehr Menschen, die die agrarischen Rohstoffe weiterverarbeiten, daraus Nudeln, Marmelade, Saucen, Suppen und weitere Mischprodukte aus verschiedenen Zutaten herstellen. Diese Produkte kann man nun in Dosen, Gläsern und später dann auch in der Tiefkühltruhe für sehr lange Zeit aufbewahren. Aus den Tante-Emma-Läden entstehen über die Jahre und Jahrzehnte dann Supermärkte und Discounter, aus den Weiterverarbeitern werden Firmen, Fabriken und ganze Weltkonzerne – die »Mittelsmänner« sind folglich ein Produkt der Arbeitsteilung und Spezialisierung und orientieren sich schon immer an rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Für uns Bauern bedeutete diese Entwicklung, dass wir uns von unseren früheren Kunden, dem Endverbraucher, immer weiter entfernten. Ihre und meine Wege kreuzen sich heute nur noch zufällig, es gibt immer mehr Menschen, die noch nie Kontakt mit einem Landwirt hatten. Ich will das mal am Beispiel einer Pizza Salami vereinfacht darstellen:

In dieser Abbildung sind die gerade angerissenen Entwicklungsschritte sehr vereinfacht abgebildet. Aber die Sache ist tatsächlich ganz simpel: Wer heute ursprüngliche Lebensmittel haben möchte, muss nur auf eine der früheren Stufen zurückgehen. So einfach ist das.

Was bedeutete die arbeitsteilige Wirtschaft sonst noch für uns Bauern? Auch unsere Betriebe haben sich spezialisiert. Als ich in den Kindergarten ging, was inzwischen über fünfzig Jahre her ist, hatten wir zwanzig Schweine, siebzehn Kühe und ein paar Hühner. Wenn wir Fleisch brauchten, wurde ein Schwein geschlachtet. Da kam ein Nachbar mit dem Bolzenschussapparat vorbei, der wurde dem Schwein an den Kopf gehalten: ein Schuss, dann zitterten die Beine noch etwas, und tot war die Sau. Das warme Blut wurde aufgefangen, um daraus Blutwurst oder Panhas zu machen. Dazu kam das Blut in einen großen Topf, Buchweizenmehl und Gewürze hinzu. In Suppentellern wurde die Masse auf die Fensterbank zum Abkühlen gestellt. Und zwar nicht nur ein Teller, sondern mindestens zehn. Mittags gab es Panhas mit Sauerkraut und Kartoffelpüree. Panhas schmeckt ähnlich wie gebratene Blutwurst. Ich könnte jetzt noch stundenlang über den Schlachttag erzählen, will es aber dabei belassen. Es war in jedem Fall ein Ereignis, das uns Kindern für immer im Gedächtnis blieb.

Wir haben die Schweine dann nach und nach abgeschafft, weil sich die viele Arbeit mit so wenigen Tieren nicht mehr lohnte. Ein paar Jahre hatten wir noch zwei Schweine zur Verwertung der Küchenabfälle. Eine Biotonne gab es damals noch nicht. Als ich dann zur Schule ging, wurde auch der Kuhstall geräumt, die Kühe komplett abgeschafft. Ein Grund dafür war, dass unser Landarbeiter in Rente ging und die Arbeit für meinen Vater zu viel wurde. Morgens füttern und melken, tagsüber Feldarbeit und Futter holen, abends wieder füttern und melken. Das war ein langer Tag.

Wir haben uns dann auf Legehennen zur Eierproduktion spezialisiert, erst 500 in Bodenhaltung, dann 1000, dann 2000. Der alte Kuhstall wurde umgebaut, um dort ebenfalls Hühner einzustallen, allerdings jetzt in Käfighaltung. Das war eine deutliche Arbeitserleichterung und auch wesentlich hygienischer. In der Bodenhaltung wurde Trinkwasser in aufgetrennte Reifen geschüttet, in die die Hühner auch ihren Kot »ablegten«. Aus Gründen der Hygiene und der Arbeitserleichterung haben wir schließlich die Bodenhaltung ganz abgeschafft, den alten Rinderstall umgebaut und schließlich auf 4000 Legehennen in Käfighaltung aufgestockt.

Auch wenn die Käfighaltung, so wie wir sie damals betrieben haben, inzwischen abgeschafft wurde, hat sie vor allem in puncto Hygiene und Tierschutz der Bodenhaltung gegenüber erhebliche Vorteile, was wenige Verbraucher wissen. Kein Rattenbefall, kein Kannibalismus unter den Hühnern, saubere Eier. Für Freilandhaltung genügten unsere Weideflächen nicht aus, das kam also nicht in Frage – noch lieber wäre es uns natürlich schon damals gewesen, mit weniger Tieren und mehr Platz den gleichen Ertrag zu erwirtschaften, mit dem wir unser Familieneinkommen bestritten. Aber der Preisdruck war deutlich zu spüren, und wie heute war schon in den Siebzigerjahren kaum ein Käufer bereit, die Mehrkosten für Freilandhaltung und glückliche Hühner seinem Geldbeutel zuzumuten.

Meine Aufgabe als mittlerweile Sechzehnjähriger war das tägliche Füttern. Am Wochenende habe ich die Eier eingesammelt. An den Wochentagen kam dazu eine Frau aus dem Dorf, die die Eier auch sortierte, samstags war das Eiersortieren dann meine Aufgabe. Ich stand im Keller und hörte bei dieser stinklangweiligen Arbeit die »Luxemburger Funkkantine« mit dem Starmoderator Frank Elstner. Sie mögen lachen, aber immer wenn ich Frank Elstner im Fernsehen sehe, denke ich an das Eiersortieren von damals.

Und noch etwas ist mir in Erinnerung geblieben: Jeden Donnerstag wurden Hühner geschlachtet. Bevor unsere Mutter uns morgens weckte, hatte sie schon dreißig bis fünfzig Hühner geköpft. Sie kam dann mit der Gummischürze, mit Blut und Federn daran, in unser Schlafzimmer und holte uns zum gemeinsamen Frühstück. Dann fuhren wir mit dem Bus in die Schule, und sie rupfte zusammen mit zwei Frauen aus dem Dorf weiter die Hühner und machte sie verkaufsfertig.

Nachdem meine ältere Schwester den Führerschein bestanden hatte, fuhren wir beide immer am Mittwochnachmittag – gleich nach der Schule, noch vor den Hausaufgaben – durchs Dorf und verkauften Eier an der Haustür. Mittwoch war Eiertag! Wir hatten rund siebzig Stammkunden, die zwischen fünf und dreißig Eier pro Haushalt kauften. Der Verkauf an sich war kein Problem. Was mir hierbei aber in Erinnerung geblieben ist: Die eigentliche Herausforderung bestand darin, die Gespräche mit den Kunden so rechtzeitig abzubrechen, dass man an diesem Nachmittag noch die übrige Kundschaft bedienen konnte. Oft waren wir ja der einzige soziale Kontakt an diesem Tag, vor allem bei älteren Leuten oder Alleinstehenden. Man will ja nicht unhöflich sein, muss aber trotzdem weiterkommen, sonst gehen einem am Ende ein paar Stammkunden durch die Lappen. Im Nachhinein werte ich diese Tätigkeit als erste praktische Erfahrung in Sachen Kommunikation und Rhetorik.

Als auch ich dann das Abitur machte und meine Schwester mit ihrem Studium begann, war keine Zeit mehr für den Eiertag. Meine Eltern wollten das auch nicht mehr fortsetzen, und so wurden die Hühnerställe verpachtet, und zwar mit Inhalt. Das ging ein paar Jahre ganz gut, dann bauten die Pächter einen eigenen Hühnerstall, und wir räumten unseren leer. Jetzt waren wir ganz ohne Vieh.

Diese Entwicklung ist für unsere Region im Rheinland relativ typisch, aber nicht nur dort. Heute gibt es in unserer Flächengemeinde mit rund zehn Ortschaften noch einen einzigen Kuhstall. In unserem Dorf hält nur noch ein Landwirt rund dreihundert Schweine. Nennenswerte Hühnerhaltung findet gar nicht mehr statt, von ein paar »Hobby-Hühnern« mal abgesehen, die aber mehr der Selbstversorgung dienen. In den allermeisten Fällen war der Grund für das Verlassen des Betriebszweigs Viehhaltung der Mangel an Arbeitskräften, da diese in den umliegenden Industrieunternehmen ein einfacheres und besseres Einkommen fanden. Ein anderer Grund lag im Strukturwandel: Kleine Betriebe oder Betriebe mit fehlender Nachfolge gaben auf, die Flächen wurden an die Nachbarn verpachtet, die dann wachsen und sich auf den Ackerbau konzentrieren konnten.

In Regionen, in denen der Ackerbau aufgrund schlechterer Bodenqualität nicht so lukrativ oder gar nicht möglich ist, besteht die Spezialisierung in der Nutzung des Grünlandes durch Milchvieh. Wieder andere Regionen sind stark in der Produktion von Mastschweinen. Und immer geht es um das gleiche Ziel: ein Einkommen zu generieren, das den drei Generationen, die von dem Hof ernährt werden müssen, zum Leben reicht.

Eine im Grunde ganz ähnliche Entwicklung lässt sich auf der Abnehmerseite entdecken, also bei Mühlen, Molkereien oder Schlachthöfen. Auch hier gibt es eine zunehmende Konzentration – verursacht durch weltweite Konkurrenz auf globalen Märkten. Verließen bis vor ein paar Jahrzehnten die Produkte kaum die Region, lässt sich heute überwiegend nur noch in größeren Maßstäben profitabel wirtschaften. So entsteht ein immer höherer Druck auf die Preise, dem wir Landwirte nur durch ein ausgefeiltes Kostenmanagement begegnen können. Und das heißt ganz einfach: Kosten runter, Menge hoch, um die Gewinnmarge zu halten. Das ist ein Gesetz, das in der Landwirtschaft genauso gilt wie zum Beispiel in der Automobilindustrie. Hier wie dort gibt es mehr oder weniger »natürliche« Grenzen: Wer das nicht schafft, verschwindet vom Markt. Oder wie sagte es schon Charles Darwin: Survival of the fittest.

Es lässt sich also festhalten: Ja, die Fläche pro Betrieb steigt, ja, die Ställe werden größer, aber es ist immer noch eine bäuerliche Landwirtschaft, es sind ganz überwiegend Familienbetriebe, die Ihre Lebensmittel erzeugen, auch wenn sie heute mit Angestellten arbeiten und ihre Anzahl seit Jahrzehnten schrumpft.

Dazu ein paar Zahlen: 1949 gab es in Deutschland 1,65 Millionen Betriebe und 4,8 Millionen Erwerbstätige in der Landwirtschaft. Ein Landwirt ernährte im Schnitt zehn Menschen. 1970 hatte sich die Zahl der Erwerbstätigen mit 2,2 Millionen mehr als halbiert. Ein Landwirt ernährte 27 Menschen. 1991, also schon nach der Wende waren es noch 1,1 Millionen Erwerbstätige und nur noch 0,5 Millionen Betriebe. 85 Menschen wurden von einem Landwirt ernährt.

Die bisher letzte Statistik stammt aus dem Jahr 2012/13. Jetzt gehe ich auf eine andere Größeneinheit: Es sind noch 285000 Betriebe mit nur noch 646000 Erwerbstätigen übrig geblieben. Ein Landwirt ernährt heute 144 Mitbürger. Pro Jahr nimmt die Zahl der Betriebe um 2 Prozent ab. Das sind 5700 pro Jahr, mehr als 15 Bauernhöfe jeden Tag.

Sind die verbleibenden Betriebe nun alles Agrarfabriken? Dieser Eindruck wird ja gerne vermittelt. Wie es wirklich aussieht, veranschaulicht folgende Grafik mit Zahlen aus dem Jahr 2014.

In Worten ausgedrückt bedeutet dies, dass 45 Prozent der Betriebe im Bereich bis 20 Hektar liegen, exakt 70,1 Prozent im Bereich bis 50 Hektar. 55 Prozent der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft arbeiten auf Betrieben bis 50 Hektar. Übrigens bewirtschaften ganze 1,296 Prozent meiner Berufskollegen Betriebe mehr als 500 Hektar. Diese liegen meist in Ostdeutschland und sind aus den ehemaligen LPGs hervorgegangen. Vergleicht man die Zahlen mit unseren Nachbarländern, so liegen das Vereinigte Königreich, Tschechien, Dänemark und Luxemburg in der durchschnittlichen Betriebsgröße vor Deutschland.

Doch die Betriebsgrößen in Deutschland und Europa sind nichts zu Betrieben in anderen Teilen der Erde. Was meinen Sie, wo der größte Kuhstall der Welt steht? Ausgerechnet in Saudi-Arabien, wo die Bedingungen ja aus unserer Sicht alles andere als günstig sind. 50000 Kühe beherbergt die Al Safi Farm. 22 Stunden am Tag wird gemolken, täglich eine Million Liter. Futter wird von überallher angefahren, unter anderem Cornflakes aus den USA. Damit die Kühe nicht überhitzen, werden die Tiere in den 500 Meter langen Ställen mit Sprinkleranlagen gekühlt. Pro Liter Milch werden so gut 100 Liter Wasser verbraucht.

Größe ist also eine Frage der Perspektive. Ich habe vor einiger Zeit selbst einmal mit einem Besitzer von landwirtschaftlichen Betrieben in Russland gesprochen. Im Jahr 2009 bewirtschaftete seine Firma rund 350000 Hektar und beschäftigte 13300 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat vierzehn eigene Zuckerfabriken, verteilt über den ganzen westlichen Teil Russlands. Doch auch in der Ukraine, in Südamerika, den USA, Kanada und Australien gibt es gigantische Betriebe. So zählt ein Betrieb mit 2000 Hektar Acker in Nordamerika noch zu den Familienbetrieben, die oft nur mit wenigen Saisonarbeitskräften betrieben werden. Und mit denen müssen wir in Europa konkurrieren. Darum stellt sich für mich als rheinischen Ackerbauer auch die Frage, soll ich …

Wachsen oder weichen?

Wie trügerisch die Vorstellung von einem idyllischen Bauernhof ist, haben wir bereits gesehen. Die Realität der bäuerlichen Landwirtschaft hat mit Tradition und Brauchtum, Bodenständigkeit und einer einfachen, kargen oder gar romantischen Lebensweise nichts zu tun. Längst haben auch bei uns Hightech und Wirtschaftlichkeit Einzug gehalten – und da spielen Größen- und Skaleneffekte eine entscheidende Rolle.

Noch gibt es den bäuerlichen Familienbetrieb. Aber gerade er ist es, den die größten Nachwuchssorgen plagen. Der viel gerühmte Gemischtbetrieb mit Ackerbau und Viehzucht ist mit einer 38-Stunden-Woche nicht zu machen. Dreißig Kühe zweimal täglich zu melken, dann die einhundert Schweine zu füttern, die Eier einzusammeln und dann noch den Acker erfolgreich zu bewirtschaften setzt nicht nur ein ungemein breites Fachwissen voraus, es bindet auch einen großen Teil des Faktors Arbeit. Für Freizeit bleibt da kaum noch Raum, Familie und Urlaub haben sich dem Ablauf in der Natur unterzuordnen. Wenn das Wetter für die Getreideernte günstig ist, gibt es kein Pardon. Dann muss der Mähdrescher laufen, dann muss eben alles funktionieren: die Maschine und die Familie. Welcher junge Mann oder welche junge Frau ist denn heute noch bereit, sich dem Prinzip der Selbstausbeutung zu unterwerfen? Steht Profitmaximierung allen zu, nicht aber dem Bauern? Soll sich der Bauer in der gesellschaftlichen Hierarchie ohne Widerrede unten einordnen? Fragen wie diese werden in der ganzen Diskussion gerne vergessen oder ignoriert.

Um den landwirtschaftlichen Betrieb existenzfähig zu halten, bleibt für viele Landwirte nur die Möglichkeit, (weiter) zu wachsen. Auch dieses Prinzip gilt in der Landwirtschaft genauso wie in der übrigen Wirtschaft. Die Preise für unsere Produkte haben sich in den letzten Jahren so gut wie nicht verändert: Ein Ei kostet heute 10 Cent, in meiner Jugend, vor vierzig Jahren, waren es 20 Pfennig. Das Gleiche mit Zucker. Für ein Kilogramm Zucker mussten Sie vor dreißig Jahren 1,65DM hinlegen, heute bekommen Sie das beim Discounter für 65 Cent. Die Kosten für die Produktion sowie Dünger, Diesel und Maschinen sind aber gestiegen. Bei einer immer geringer werdenden Gewinnspanne muss der einzelne Betrieb folglich höhere Mengen produzieren, um den gleichen Erlös zu erwirtschaften. Wenn das nicht mehr geht, muss der Bauer seinen Betrieb zumachen. Die Milchbauern, die 2015 auch in Deutschland auf die Straßen gingen (und nicht nur in Frankreich, wo viel öfter und massiver protestiert wird), konnten teilweise nicht einmal mehr das eigene Wachstum retten. Zu ruinös ist der Preiswettkampf für einige Produkte geworden, Milch ist da nur das prominenteste Beispiel, von den Schweinemästern redet kaum einer.

Die brutale Marktlogik wird uns im Laufe dieses Buches noch häufiger begegnen, sie zieht sich quasi wie ein roter Faden hindurch. An dieser Stelle möchte ich aber – um auch noch etwas Positives einzustreuen – noch auf einen dritten Weg hinweisen, sozusagen einen Ausweg aus dem Hamsterrad des Wachsen oder Weichens. Und dabei hilft uns wieder Charles Darwin.

Das Besetzen einer Nische

Die berühmten Darwinfinken auf Galapagos haben es vorgemacht. Um zu überleben, haben sie sich an das vorhandene Nahrungsangebot auf unterschiedliche Art und Weise angepasst und sich zum Beispiel durch neue Schnabelformen zu neuen Vogelarten entwickelt. Dieser Vergleich passt, mit ein wenig Fantasie, auch für die Produktion von Nahrungsmitteln – auch wenn einem die Evolution in aller Regel etwas mehr Zeit lässt als der heutige Markt.

Ob es jetzt die Verfrühung von Salaten in Gewächshäusern ist, Spargel mit »Fußbodenheizung« durch die Nutzung von Abwärme aus Kraftwerken, Fischzucht in Aquakulturen – Beispiele für das erfolgreiche Besetzen von Nischen gibt es genug. Es gibt sie häufig am Anfang, aber auch am Ende der Vertriebskette. Auch Bauern- oder Hofläden beziehungsweise deren Wiederentdeckung und Anpassung an heutige Standards sind ein gutes Beispiel für clevere Anpassung: Hier bleibt nicht nur die Wertschöpfung beim Erzeuger, gleichzeitig haben Sie als Verbraucher auch wieder den direkten Bezug zum Hersteller, können ihn zu seiner Produktionsweise befragen und so ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Natürlich ist die Auswahl nicht so riesig wie im Supermarkt, aber regionaler und saisonaler geht es nun wirklich nicht.

Das Selberpflücken von Blumen ist ebenfalls eine Nische, die vor allem am Stadtrand genutzt wird. Auch wenn Blumen eigentlich selten mit herkömmlicher Landwirtschaft in Verbindung gebracht werden, kann das im richtigen Umfeld einen guten Nebenverdienst darstellen. Manche meiner Kollegen werden richtig kreativ und übertragen sogar ungewöhnliche Vertriebsformen auf ihre Tiere: Sie vermieten Schafe oder verleasen Schweine. Auch das sind Beispiele dafür, wie findige Landwirte ihre Kunden an sich binden und ihnen gleichzeitig praktische Landwirtschaft nahebringen können.

Weiter geht es mit der Haltung von Damwild oder der Züchtung und Erhaltung spezieller Rassen. Dass aus einer kleinen Nische auch eine größere werden kann, beweist zum Beispiel die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall (BESH). Hier wird mit großem Erfolg das Schwäbisch-Hällische Landschwein gezüchtet. Das Fleisch wird in eigenen Läden vermarktet. Für die geschützte Herkunftsbezeichnung müssen bestimmte Auflagen bei Aufzucht, Mast und Schlachtung eingehalten werden, so darf etwa nur regional und gentechnikfrei erzeugtes Futter verwendet werden.

In unserem Urlaub 2015 im Villnösstal, auf dem Außervisellhof in Südtirol, haben meine Frau und ich bei einem Vortrag das Villnösser Brillenschaf kennengelernt, von dem wir vorher noch nie gehört hatten. Weil es ein so gelungenes Beispiel für das Suchen und Finden einer Marktlücke ist, möchte ich ein wenig genauer darauf eingehen. Hier also die Geschichte vom Villnösser Brillenschaf: Die Rasse wäre im vergangenen Jahrhundert beinahe ausgestorben. Als es 1998 nur noch zweihundert Tiere gab, fassten ein paar engagierte Menschen den Entschluss, das Aussterben zu verhindern. Einer davon war Günther Pernthaler, der Zuchtwart für die Region zwischen Bozen und Brenner (ich hoffe, das stimmt so). Günther ist aber nicht nur Zuchtwart, sondern auch ein echter Typ: Anfang vierzig, dunkler Bart, wettergegerbte Haut. Und kann einem einen Knopf an die Backe reden. Nicht aufdringlich, sondern überzeugend. Einen eigenen Webauftritt hat er natürlich auch (villnoesser-brillenschaf.eu).

Ganze drei Bauern gab es noch, die 1998 diese Rasse hielten. Heute sind es knapp dreißig, viele davon jüngeren Datums. Die Zahl der Tiere ist wieder auf über 2000 gewachsen, die größte Herde außerhalb Italiens, 150 Tiere, besitzt ein Brillenhersteller aus Deutschland: Fielmann. Im Ernst! Für die ist es natürlich ein Marketinggag, der kommt aber nicht von ungefähr: Da musste jemand die Augenoptiker erst drauf bringen. Überhaupt haben sich die Menschen rund um das Brillenschaf viel einfallen lassen. So bekommen diese Schafe kein Soja, sondern nur Eiweiß aus anderen pflanzlichen Quellen. Es gibt tatsächlich ein eigenes Brillenschaffutter, das neben dem Weidegang zugefüttert wird. Um den Absatz des Fleisches in Gang zu bringen, wurden Restaurants angesprochen, eine Marketinggesellschaft gegründet, und man trat der Vereinigung Slowfood bei. Die Eintrittsgebühr (ein fünfstelliger Betrag) wurde von der Kommunalgemeinde getragen, die im Brillenschaf auch eine gute Werbung für die Ferienregion Villnöss sieht. Die Vermarktung der Wolle, die lange Zeit niemand haben wollte, läuft mittlerweile auch recht gut. In den Geschäften des Villnösstales werden Mützen, Handschuhe, Decken und andere Wollartikel vermarktet. Das alles mit dem eigens dafür angefertigten, künstlerisch gestalteten und recht witzigen Logo.

Das Villnösser Brillenschaf ist ein echter Renner. Mittlerweile gibt es nicht genügend Tiere, um die Nachfrage nach Fleisch zu decken. Die Preise sind so, dass sich die Haltung auch finanziell lohnt. Wir haben Wurst gekauft, zu einem Kilopreis von rund 35 Euro. Da bleibt auch was für den Landmann.

Der Erfolg hat viele Väter, auch das war am Vortragsabend zu spüren. Doch die Bauern ruhen sich auf ihrem Erfolg nicht aus. Seit wenigen Jahren wird in derselben Region auch auf das Graue Geisler-Rind gesetzt. Wieder etwas Besonderes, weil es sich laut Beschreibung um eine »autochthone Bergrinderrasse im Doppelnutzungstyp« handelt, also eine aus der Region stammende Rinderrasse für Milch und Fleisch. Und wer ist der Zuchtwart? Richtig: Günther. Mittlerweile halten fünfzehn Landwirte wieder das Geisler-Rind.

Ich könnte jetzt auch noch etwas über die Energiegenossenschaft Villnöss schreiben, aber das würde wirklich den Rahmen sprengen. Eines ist mir jedenfalls klar geworden: Im Villnösstal wird einiges anders gemacht. Beeindruckend anders. Es inspiriert und macht Mut, wenn jemand etwas auf die Beine stellt, an das vorher niemand wirklich geglaubt hätte. Weil es zeigt, dass es immer noch Menschen gibt, die nicht aufgeben, auch wenn es Rückschläge gibt. Die weitermachen, weil sie von einer Sache überzeugt sind, auch wenn andere sich kritisch oder ungläubig äußern. Und die nicht nur reden, sondern auch handeln.

Mittlerweile gibt es in Deutschland schon Betriebe, die Strauße, Alpakas und Lamas halten. Neben exotischen Tieren ist auch der Anbau von ungewöhnlichen Pflanzen ein interessanter Erwerbszweig. In unserem Garten wachsen neben Kiwis auch Spornblumen, Haferwurzel und Salat-Chrysanthemen. Und im Feld hat unser Sohn ein paar ungewöhnliche Kartoffelsorten stehen. Ich hatte mal von unterwegs eine Kiste »Blauer Schwede« mitgebracht, eine alte Kartoffelsorte, deren Schale und Fruchtfleisch tatsächlich blau sind. Das sieht etwas gewöhnungsbedürftig aus, vor allem, wenn man davon Kartoffelpüree, Reibekuchen oder Pommes macht. Sie schmecken aber sehr gut. Er hat sich dann noch »Bamberger Hörnchen« und zwei rotfleischige Kartoffeln besorgt, »Rosalinde« und »Rosemarie«. Auch das sind Sorten, die man nur noch in speziellen Läden bekommt. Dann hat er unseren Nachbarn, der Kartoffelbauer ist, gebeten, ihm doch einen kleinen Teil seines Ackers zur Verfügung zu stellen, damit er dort, von Hand, seine Sortenvielfalt anbauen kann. In jeder Reihe eine andere Sorte, das ergibt ein buntes Bild, weil die Sorten ja auch unterschiedliches Blattwerk haben und unterschiedlich blühen. Natürlich muss man diese Sorten im Herbst alle von Hand ernten, so wie in alten Zeiten. Und da wir so viele Kartoffeln nicht alle alleine essen können, verkauft er einen Teil, was ihm hilft, sein Studium mitzufinanzieren. Das sind keine Riesenbeträge, aber Kleinvieh macht auch Mist. Das alles ist nur ein erster Markttest, aber wer weiß, vielleicht wird die Nische ja größer.

Einige Landwirte haben sich auf Arzneipflanzen wie Baldrian, Kamille oder auch Ringelblume spezialisiert, wieder andere auf Gewürzpflanzen wie Kümmel, Thymian und Dill. Voraussetzung für einen größeren Anbau ist jedoch immer ein Vertrag mit einem Abnehmer. Von Liebhaberei allein kann schließlich niemand auf Dauer leben, das hat noch nie funktioniert. Außerdem gehört auch ein breites Wissen dazu, das man oft erst nach vielen Jahren erlangt hat, nicht nur über die Ernte, sondern auch über die Aufbereitung, vor allem die Trocknung, und die Lagerung, damit das Erntegut überhaupt vermarktbar ist. Einfacher ist da schon der Anbau von alten Getreidearten wie Emmer, Einkorn und Dinkel, weil die Technik aus Anbau, Pflege und Ernte aus dem normalen Getreideanbau übernommen werden kann.

Ich bin Nebenerwerbslandwirt – meine persönliche Nische

Auch ich habe eine Art Nische gefunden. Doch in unserem Betrieb lief es ein wenig anders. Fehlende Viehhaltung und zusätzliche Pachtflächen wurden ersetzt durch meine Ausbildung und den Zuerwerb außerhalb des Betriebes, die längste Zeit als Abteilungsleiter bei einem Zuckerunternehmen mit Sitz im Rheinland. Dann kam noch eine Mietwohnung dazu, später wurden im alten Hühnerstall, der wie bereits berichtet ursprünglich ein Rinderstall war, Gewerbeflächen eingerichtet und vermietet. Ich hoffe, dass das unsere Mieter jetzt nicht lesen oder zumindest nicht falsch verstehen: Statt Kühe melken wir heute Mieter.

Ach so, also gar kein richtiger Landwirt? Tja, das ist etwas, was an meinem Ego knabbern könnte. Tut es aber nicht. Warum ich »nur« Nebenerwerbslandwirt bin, aber mich wie ein Vollerwerbslandwirt fühle? Das ist eine längere Geschichte. Meine Eltern waren so klug, der Empfehlung meiner Grundschullehrerin zu folgen, mich auf eine weiterführende Schule zu schicken. Die habe ich auch – ohne Ehrenrunde – bis zum Abitur absolviert. Als das geschafft war, stellte sich nun die Frage, wie es weitergehen sollte. Zur Landwirtschaft hat mich nichts gezogen, ich wollte lieber – zum Schrecken meiner Eltern – etwas mit Kunst machen. Zunächst ging es aber zur Bundeswehr, was damals noch fünfzehn Monate Grundwehrdienst bedeutete. Da lernt man viele verschiedene Menschen aus den unterschiedlichsten Schichten der Gesellschaft kennen und auch deren Geschichten. So langsam wurde mir klar, dass das Erlangen der Hochschulreife ja durchaus seinen Sinn und Zweck haben könnte. Also doch was mit Naturwissenschaften studieren, dafür hatte ich mich schon immer interessiert. Für das Studium der Biologie reichten die Noten nicht. Also habe ich überlegt, wo man denn Scheine machen könnte, die später angerechnet werden. Bei den Agrarwissenschaften! Über den Umweg Kunst-Bundeswehr-Biologie bin ich also quasi wieder »zu Hause« bei der Landwirtschaft gelandet, wo ich eigentlich nicht hinwollte, und habe mich dort immatrikuliert. Und nach sechs Wochen wusste ich, dass ich nie mehr etwas anderes machen wollte, so sehr hat mich die Vielfältigkeit dieses Studiums gepackt. Pflanzenproduktion, Tierproduktion, Landtechnik, Ökonomie und so viele andere Vorlesungen: Das war genau das, was ich zwar nicht gesucht, jetzt aber gefunden hatte! Ich machte das Vordiplom, dann spezialisierte ich mich auf Pflanzenbau. Ich verfasste eine sehr gute Diplomarbeit, hatte sonst zwar eher mäßige Noten, aber nach acht Semestern mein Diplom in der Tasche.

Und dann wieder ein Schock für meine Eltern: Mein Pflanzenbauprofessor bot mir eine Promotionsstelle an. Wahnsinnig gut bezahlt, 900DM pro Monat! Mein Vater war zu diesem Zeitpunkt 69 Jahre alt und hatte wohl damit gerechnet, dass ich nun den Betrieb übernehmen würde und er sich zur Ruhe setzen könnte. Mir war schon unwohl dabei, meine Eltern zu fragen, ob ich noch weiter an der Uni bleiben könnte, da ich ja gesehen hatte, wie mein Vater all die Jahre körperlich schwer gearbeitet hatte und seine Kräfte langsam schwanden. Bis heute bin ich meinen Eltern dankbar dafür, dass sie all meine Bedenken in nur einem Satz entkräfteten: »Junge, mach das.« Und das hieß für sie: Wir machen hier noch weiter.

Als ich mit Anfang 26 dann den Doktorhut aufhatte, war es fast klar, dass ich nun nicht mehr als Vollerwerbslandwirt auf unseren 40-Hektar-Ackerbaubetrieb zurückkommen würde. Schon damals war absehbar, dass das Einkommen für drei Generationen nicht ausreichen würde. Denn eine Frau und gemeinsame Kinder sollten ja auch bald kommen.

MEIN PARTNER MARTIN

Ja, ich habe neben meiner Frau auch noch einen weiteren Partner. Das ist Martin vom Nachbarshof. Seit 46 Jahren, also noch länger als meine Ehe, arbeiten unsere beiden Betriebe zusammen. Angefangen hat dies schon mit meinem Vater. Er und Martin hatten beide ihre eigenen Schlepper und ihren eigenen, kleinen, vom Schlepper gezogenen Mähdrescher. Beide waren alt (die Maschinen!). Damals kamen die ersten selbstfahrenden Mähdrescher auf den Markt und Martin zu meinem Vater. Ob es nicht sinnvoll wäre, gemeinsam einen Selbstfahrer zu kaufen? Das hätte auch den arbeitswirtschaftlichen Vorteil, dass einer mäht, der andere das Getreide wegfährt. Bisher hatte das jeder für sich gemacht. Gesagt, getan.

Wieso reicht aber heute ein Schlepper für zwei Betriebe? Das liegt bei uns vor allem auch an der sogenannten Strukturbereinigung in der Zuckerindustrie. Vor vierzig Jahren war die nächste Zuckerfabrik nur acht Kilometer entfernt. Natürlich haben wir Rüben dort selbst hingefahren, wir hatten ja zwei Schlepper. Dann wurde die Zuckerfabrik geschlossen, die nächste war schon sechzehn Kilometer entfernt. In den ersten Jahren sind wir auch da noch selbst hingefahren, aber das brauchte viel Zeit, sowohl was den Transport als auch was die Wartezeiten an der Fabrik anging.