24,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Alexander

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Deutsche Erstausgabe: Ein Lehrbuch-Klassiker über die Kunst des Schauspielens. Das Buch folgt einem von Meisner geleiteten Schauspielkurs über fünfzehn Monate. Grundlagen und Prinzipien seiner Schauspielmethode werden praxisnah und lebendig veranschaulicht. Sanford Meisner gilt als einer der einflussreichsten Schauspiellehrer überhaupt. Zu seinen Schülern gehörten Gregory Peck, Grace Kelly, Steve McQueen, Peter Falk, Diane Keaton und viele andere. Regisseure wie Elia Kazan, Sydney Pollack, Bob Fosse und David Mamet zogen es bald vor, mit Meisner-geschulten Darstellern zu arbeiten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 423

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

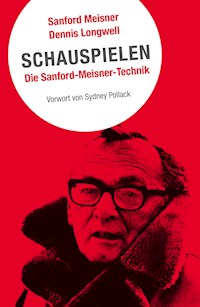

Sanford Meisner/Dennis Longwell, Schauspielen

Sanford Meisner (1905–1997) schloss sich 1931 dem Group Theatre an und wirkte als Schauspieler und Regisseur an zahlreichen Produktionen mit. Ab 1935 unterrichtete er Schauspiel; bis 1990 war er am Neighborhood Playhouse in New York als Schauspiellehrer tätig. Zu seinen Schülern gehörten u. a. Gregory Peck, Grace Kelly, Steve McQueen, Peter Falk, Sydney Pollack und Diane Keaton.

Dennis Longwell studierte Schauspiel bei Sanford Meisner in den 1960er Jahren. Er war u. a. als Schauspieler, Lehrer und Autor tätig.

Sanford Meisner/Dennis Longwell

Schauspielen

Die Sanford-Meisner-Methode

Mit einem Vorwort von Sydney Pollack

Aus dem Amerikanischen

von Tanja Handels

Alexander Verlag Berlin

Für James Carville

Editorischer Hinweis: Zitate wurden übersetzt, wenn keineoffizielle deutsche Übersetzung vorlag.

Deutsche ErstausgabeDie Originalausgabe Sanford Meisner on acting erschien 1987 bei Vintage Books; Random House, New York.Copyright © 1987 by Sanford Meisner and Dennis Longwell© für die deutsche Ausgabe 2016 by Alexander Verlag Berlin,Postfach 191824, D-14008 Berlinwww.alexander-verlag.com | [email protected]/Redaktion: Christin Heinrichs-Lauer. Dank anLorenz Kabas.Grafik/Layout/Umschlaggestaltung: Antje WewerkaeISBN 978-3-89581-430-3 (eBook)

»Ich wünschte nur, dass das Theater so schmal wäre als der Draht eines Seiltänzers, damit sich kein Ungeschickter hinaufwagte …«

– Johann Wolfgang von Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre, Viertes Buch, Zweites Kapitel1

Dieses Zitat hing gerahmt an der Wand in Sanford Meisners Büro.

1 In: Johann Wolfgang Goethe, Werke in sechs Bänden, Bd. 4: Die Leiden des jungen Werther – Wilhelm Meisters Lehrjahre. Frankfurt am Main 1993, S. 296.

Danken möchte ich Kent Paul, der mir als Erster vorschlug, dieses Buch zu schreiben, und der mich mit seinen freundschaftlichen Ermunterungen bei der Stange gehalten hat, als das Ziel noch in weiter Ferne lag. Ich danke ihm auch dafür, dass er mir sein Archivmaterial über das Group Theatre zur Verfügung gestellt und die biographischen Teile des vorliegenden Buches damit sehr bereichert hat, sowie für die großzügige Erlaubnis, Material aus der Transkription des hervorragenden, von ihm produzierten Dokumentarfilms Sanford Meisner: The Theater’s Best Kept Secret zu verwenden.

Außerdem geht mein Dank an Dorothy L. Swerdlove, die Verwalterin der Billy Rose Theater Collection, die mir selbst die schwierigsten Fragen immer blitzschnell beantwortet hat, sowie an ihre Kollegen aus dem Mitarbeiterstab des Performing Arts Research Center der New York Public Library im Lincoln Center für ihre ausdauernde Hilfsbereitschaft. Auch von der Belegschaft der John Jermain Memorial Library in Sag Harbor, New York, habe ich große Unterstützung erhalten, indem sie mir Dutzende dringend benötigter Bücher aus verschiedenen Bibliotheken im Bundesstaat New York beschafft haben.

Sanford Meisner schließt sich meiner tiefen Wertschätzung für James Carville an, der mit Führungsstärke und Disziplin der Klarheit treu bleibt, in der die Technik ihren Ausdruck findet. Bewunderung und Dank hegen wir auch für unsere unermüdliche Agentin Connie Claussen und unseren einfühlsamen Lektor Joseph Fox.

Dennis Longwell,

Sag Harbor, New York, Oktober 1986

INHALT

Vorwort von Sydney Pollack

Prolog

1. Die Weichen stellen: Das Erröten der Duse

2. Das Fundament legen: Die Realität des Handelns

3. Das Kneifen und das Autsch

4. Das Klopfen an der Tür

5. Jenseits der Wiederholung

6. Vorbereitung (Teil I): »Tief im Harem meines Hirns«

7. Improvisation

8. Vorbereitung (Teil II): »Beweglich und rasch entzündbar«

9. Das magische Als-ob: Spezifizierung

10. »Macht euch die Rolle zu eigen«

11. Reflexionen über Schauspieler und das Schauspielen

12. Schluss-Szenen: »Nicht nur Wahrhaftigkeit«

VORWORT

Wir nannten ihn Sandy, obwohl sich das immer genauso gewagt und gefährlich anfühlte, als würde man als Sechzehnjähriger, der vorgibt, schon einundzwanzig zu sein, nachts in einer Bar einen Martini bestellen. Für die Vertraulichkeit eines Vornamens flößte er einfach viel zu viel Respekt ein. Man schrieb das Jahr 1952, ich war achtzehn Jahre alt und eher zufällig in seinen Unterricht am Neighborhood Playhouse in New York geraten. Nichts hatte mich auf die Intensität dieser Erfahrung vorbereitet. Er war keineswegs schroff oder bösartig – er war einfach nur so erschreckend genau. Man hatte den Eindruck, als könnte er jeden Gedanken, jeden Impuls und jedes Gefühl in den Köpfen seiner Schüler lesen, als besäße er die Fähigkeit, uns bis auf den Grund unseres Daseins zu durchleuchten, sodass wir uns nirgends mehr verstecken konnten. Jedes Mal, wenn er vom Schauspielen sprach, kristallisierten sich dabei Ideen heraus, von denen man instinktiv wusste, dass es sie gab, auch wenn sie einem vorher nie in den Sinn gekommen waren – so wie ein Physiker, der neue Teilchen entdeckt, einfach weil ihre Existenz schon in der Theorie so wunderschön ist. Wenn Sandy sprach, fiel es oft schwer, nicht aufzuspringen und zu rufen: »Richtig! Das stimmt! Das stimmt haargenau!« Es war einfach überwältigend, wie er einem diese Blitze direkt ins Hirn schleuderte. Einmal konnte sich ein armer Kerl einfach nicht beherrschen und platzte tatsächlich heraus: »Mein Gott, das stimmt!« Sandy brummte nur: »Besten Dank, du hast soeben die letzten fünfundzwanzig Jahre meiner Arbeit bestätigt!«

Sanford Meisners Arbeit bestand darin, seinen Schülern einen strukturierten Ansatz zur Gestaltung echten und wahrhaftigen Verhaltens innerhalb der imaginären Gegebenheiten des Theaters zu vermitteln. Genau wie seine Mitstreiter aus dem Group Theatre hat auch er das Gesicht der amerikanischen Schauspielkunst verändert, seit er in den Dreißigerjahren erstmals mit den Ideen Konstantin Stanislawskis in Berührung kam. Harold Clurman, Lee Strasberg, Stella Adler, Bobby Lewis und Sanford Meisner, allesamt aus dem Group Theatre hervorgegangen, waren die einflussreichsten Vermittler dessen, was als The Method bekannt wurde, eine Art bequemer Sammelbegriff für nahezu die gesamte zeitgenössische amerikanische Schauspielkunst. Im Grunde hat aber jede dieser Lehrerpersönlichkeiten ihre eigene »Methode« entwickelt, ihren Ansatz im Lauf der Jahre verdichtet und individuell gestaltet. Und obwohl sie alle außergewöhnliche Lehrer waren, erschien mir Sandys Ansatz doch immer als der einfachste, direkteste, bodenständigste und effektivste.

Das Neighborhood Playhouse bot einen zweijährigen Intensivkurs an, der alle Bereiche des Theaters abdeckte. So etwas gab es sonst nirgends, und obwohl sich das Kollegium mit Koryphäen wie Martha Graham, Jane Dudley und Pearl Lang brüsten konnte, war es doch Sandys täglicher Schauspielunterricht, der uns zwei Jahre lang Adrenalin durch die Adern pumpte. Nachdem ich im Frühjahr 1954 meinen Abschluss gemacht hatte, durfte ich schon im darauffolgenden Herbst mit einem Stipendium als Sandys Assistent zurückkehren und bekam dadurch die einmalige Gelegenheit, nochfür weitere sechs Jahre von ihm zu lernen, bis ich 1960 nach Kalifornien ging, um mich der Regie zu widmen. Ursprünglich hatte ich gar nicht den Ehrgeiz, selbst zu unterrichten, und erst recht nicht Regie zu führen, doch die Chance, Meisner weiter zu beobachten und von ihm zu lernen, konnte ich mir unmöglich entgehen lassen. Wenn die Wahrheiten über eine Kunstform nur tief genug gehen, werden sie auch zu Wahrheiten über alle anderen Künste, und so kam es, dass Sandy sich zwar nur der Schauspielkunst widmete, ich mir aber, ohne es zu merken, die Grundlagen aneignete, die sich später zu einem ganz spezifischen Regieansatz entwickeln sollten. Tatsache ist, dass jeder Bereich, in den ich mich als Regisseur einbringe – Drehbuch, Szenenbild, Kostüme, Besetzung, Inszenierung, Kameraführung, sogar der Schnitt –, von den Prinzipien und Ideen dominiert und beeinflusst wird, die ich von Meisner gelernt habe.

Sandy sagte immer: »Es dauert zwanzig Jahre, bis man Schauspieler ist.« Wir dachten, er übertreibe. Aber wir hätten es besser wissen sollen, er übertrieb nämlich kein bisschen. Er meinte damit den Zeitpunkt, falls der überhaupt jemals kam, zu dem man sämtliche Prinzipien und Ideen so weit zerkaut und verdaut hatte, dass sie zu einer Art Schauspielinstinkt werden konnten, einer Technik, die praktisch von alleine funktionierte. Dabei wollte er nie, dass es bei der Arbeit vorrangig um Technik ging. Man lernte bei ihm die Technik als Mittel zum Zweck, niemals als Selbstzweck. Kaum zu glauben, wie viele Schauspiellehrer das nicht verstanden haben.

1981 kehrte ich nach New York zurück, um Meisners Unterricht für einen Dokumentarfilm aufzunehmen. Wir drehten in einem kleinen Theater in Downtown Manhattan, das uns der Theaterproduzent Joe Papp zur Verfügung stellte. Es war einundzwanzig Jahre her, seit ich Sandy zuletzt in Aktion erlebt hatte. Natürlich war er gealtert. Er hatte sich einer Laryngektomie, einer Kehlkopfentfernung, unterziehen müssen, war von einem Lastwagen angefahren worden, der ihm die Hüfte zerschmettert hatte, er hatte zwei Grauer-Star-Operationen hinter sich und trug eine dicke Brille mit einem Mikrofon daran, das seine neu erlernte Art zu sprechen, indem er die Luft in die Speiseröhre drückte, verstärkte. Doch unter seinen Schülern herrschte immer noch das gleiche »High«, die gleiche intensive Konzentration und das Gefühl, kopfüber in neue Bereiche der Erkenntnis und Erfahrung gestürzt zu werden. Es waren auch ein paar ehemalige Mitschüler von mir dabei, alte Hasen, die diese Pilgerfahrt zurück noch einmal unternommen hatten, um wieder Unterricht zu nehmen. Sie waren ihm gegenüber immer noch genauso nervös wie früher – und sie lernten immer noch genauso viel von ihm. Der einzige wirklich greifbare Unterschied bestand für mich darin, dass weniger Worte fielen, weil Sandy das Sprechen große Mühe bereitete. Aber wenn sie dann doch fielen, glichen seine Worte einer gehaltvollen, aufs Wesentliche reduzierten Bouillon. (Während ich das schreibe, fällt mir eine Bemerkung ein, die Maxim Gorki einmal über Tschechow machte: »In Tschechows Gegenwart verspürte jeder den Wunsch, einfacher, wahrhaftiger, mehr er selbst zu sein.«)

Dieses Buch handelt vom Schauspielen. Es handelt außerdem von den vielen anderen Aspekten eines Mannes, der sein Leben damit verbracht hat, alles Überflüssige auszusondern, und der versucht hat, diesem Prozess, die Vorstellungskraft der Schauspieler zu entzünden und die Wahrhaftigkeit ihres Verhaltens zu zähmen, seine Mystik zu nehmen. Als Erstes wird Ihnen auffallen, dass es keinen Fachjargon gibt, keine hermetische, elitäre Haltung zur Theorie. Manches mag schlicht erscheinen. Doch der Eindruck trügt, so wie immer bei Sandys Technik. Sie ist nicht schlicht; das liegt nur an der Klarheit, mit der er sie vermittelt. Wer jemals versucht hat, wahrhaftig und unbefangen auf einer Bühne oder vor einer Kamera zu agieren, der weiß, dass daran gar nichts Schlichtes ist – zumindest nicht während der ersten zwanzig Jahre.

Ich glaube, dass es nur sehr wenige Menschen gibt, die die Technik des Schauspielens wahrhaft unterrichten können. Die meisten sind intelligent und sehr belesen, und sie verwechseln die eigene Fähigkeit, sich dem Gegenstand intellektuell und theoretisch zu nähern, mit der Fähigkeit, echtes Wachstum im Schauspieler zu fördern. Es gibt nur wenige gute Bücher über das Schauspielen. Dieses Buch gehört zu den besten. Ich beneide jeden, der Sandy hier vielleicht zum ersten Mal entdeckt.

Sydney Pollack

PROLOG

Wenn Menschen, die das Theater lieben, aber nicht am Theater arbeiten, hören, dass ich Schauspiellehrer bin, fragen sie mich oft, was man den hoffnungsvollen jungen Anwärtern denn beibringt, damit sie irgendwann zu ausgebildeten Schauspielern werden.

»Eine ordentliche Aussprache natürlich«, mutmaßen sie dann selber. »Und Atemtechnik und körperliche Anmut. Aber was noch – gibt es da überhaupt noch mehr?«

Und ob. Die anderen Elemente der Ausbildung, die einen Menschen als Schauspieler oder Schauspielerin unverwechselbar und spannend machen, sind die filigransten Faktoren, die man als Lehrer überhaupt vermitteln kann. Wenn man jemanden zum Anwalt, Arzt, Architekten, Chemiker und so gut wie jedem anderen Beruf ausbildet, kann man auf Leitsätze und Lehrbücher zurückgreifen. Nicht so beim Theater. In den meisten Berufen verwenden alle, die sie ausüben, die gleichen Werkzeuge und Techniken, doch das wichtigste Werkzeug des Schauspielers ist er selbst. Und da kein Mensch dem anderen gleicht, gibt es auch keine universelle Regel, die sich auf einen Schauspieler genauso anwenden ließe wie auf einen anderen.

Ich habe einmal vier wunderschöne Monate auf Puerto Rico verbracht, in einem kleinen Haus am Strand, mit dem ganz konkreten Ziel, über diese Fragen ein Buch zu schreiben. Ich schrieb zwei Kapitel. Als ich sie später wieder las, verstand ich sie nicht mehr, und dachte, damit wäre das Buch am Ende. Ein kreatives Lehrbuch über das Schauspielen erschien mir wie ein Widerspruch in sich, und ich fand es unsinnig, sogar falsch, etwas Derartiges schreiben zu wollen.

Dann allerdings überzeugten mich vertrauenswürdige Freunde, dass meine Erfahrungen damit, jungen Schauspielern ihr Handwerk beizubringen, doch wertvoll seien und es vielleicht mit Hilfe eines Koautors möglich wäre, aus meinen Überlegungen ein Buch zu machen. Ein Koautor wurde gefunden, ein Buch wurde geschrieben, und ich war von dem Ergebnis bitterlich enttäuscht. Zwar waren meine Grundprinzipien jetzt niedergeschrieben, aber paradoxerweise wurde nicht ausreichend ersichtlich, auf welche ganz spezielle Weise ich diese Gedanken vermittelte. Auch meine Schüler kamen auf diesen Seiten nicht vor, genauso wenig wie der Unterrichtsraum, in dem wir Woche für Woche miteinander agierten. Und schließlich – das war der größte Mangel – fehlte auch die Dramatik, die unseren Interaktionen innewohnt, wenn die Schüler mühsam lernen, was ich ihnen mühsam beizubringen versuche. Mir wurde klar, dass die Art, wie ich lehre, von der schrittweisen Entwicklung jedes einzelnen meiner Schüler bestimmt wird.

Das damalige Buch wurde nie veröffentlicht. Das hätte mein Theaterinstinkt mir gleich sagen müssen. Der Beichtmodus lässt sich im Theater, einer Arena, in der Menschen als Persönlichkeiten in der Realität des Handelns aufeinandertreffen, nicht dauerhaft aufrechterhalten. Wenn wir an die Figuren aus einem Theaterstück denken, tun wir das automatisch auf aktive, objektive Weise. Ödipus ist ein Er. Phädra eine Sie. Lear und der Narr gehen ab.

Diese ganze Vorgeschichte dient dazu, den Lesern zu erläutern, welche Form die vorliegende, neuerliche Zusammenarbeit genommen hat. In diesem Buch erscheine ich nicht als »Ich«, sondern als »Er«. Anders gesagt, ich erscheine als das, was ich bin: ein Lehrer, umringt von talentierten Schülern, der eine schwierige und letztlich unerklärbare Kunst unterrichtet, die Kunst des Schauspielens. George Bernard Shaw, den ich für den größten Theaterkritiker seit Aristoteles halte, hat einmal geschrieben: »Selbst-Verrat, so weit vergrößert, dass er der Optik des Theaters entspricht: Darin besteht die ganze Schauspielkunst.« Mit »Selbst-Verrat« meinte Shaw die reine, unbefangene Art, mit der ein talentierter Schauspieler seinem Publikum sein innerstes, intimstes Wesen enthüllt. Auf den folgenden Seiten enthüllen sich die Schauspielschüler durch die diversen Anforderungen der Übungen, um so die Selbsterkenntnis zu erreichen, die für die Umsetzung der Grundprinzipien meines Schauspielansatzes nötig ist. Auch ich »verrate« mich, denn um das zu vermitteln, was ich weiß, muss ich zwangsläufig sehr viel mehr von mir preisgeben, als jeder vernünftige Mensch seinem Priester beichten würde.

Eine letzte Bemerkung noch: Falls ich mich der Kritik aussetze, indem ich mich zum Hauptakteur der folgenden Aufzeichnungen mache, so tue ich das nur im Namen der Kunst der Selbst-Enthüllung auf dem Theater, denn das ist genau die Rolle, die ich in meinen Unterrichtsstunden spiele. Und zwar mitten auf der Bühne!

Sanford Meisner,

New York City, Oktober 1986

1.

DIE WEICHEN STELLEN: DAS ERRÖTEN DER DUSE

»Alles soll genauso sein wie im richtigen Leben.«Anton Tschechow zum Ensemble bei der Uraufführung seines Stückes Die Möwe, St. Petersburg 1896

Auf den ersten Blick unterscheidet sich der Raum kaum von jedem anderen kleinen Unterrichtsraum überall im Land – bis auf die beiden Betten. Die weiß verputzte Decke, die mattgelben, holzgetäfelten Wände und der blank polierte, asphaltschwarze Fliesenboden erinnern an den Campus eines Lehramt-Colleges irgendwo im Mittleren Westen oder, in aller klösterlichen Ruhe, an das Klassenzimmer einer Zwergschule am frühen Morgen.

Links der Raummitte steht ein großes graues Pult aus Holz schräg vor einer Schiefertafel – eindeutig der Platz des Lehrers. Links davon eröffnet eine Fensterwand den Blick auf einen Innenhof, von dem durch die Jalousien aber nur die Baumwipfel zu sehen sind. Unter den Fenstern stehen auf einem schlichten Podest zwei Reihen Klappstühle, insgesamt etwa zwanzig, für die Schüler bereit. Rechts und links von der Tafel hängen zwei gerahmte Sinnsprüche, sorgfältig im Stil illuminierter Manuskripte kalligraphiert. »Sei konkret!«, so lautet der eine, »Ein Gramm VERHALTEN wiegt schwerer als ein Kilo WORTE«, der andere.

Der Raum wirkt ganz normal, bis auf die beiden Betten, die jemand an die Wand gegenüber den Fenstern geschoben hat. Die Betten sind eigens aus Kantholz angefertigt, sie sind niedrig und breit, mit Sechs-Zoll-Stahlbolzen verschraubt, und sie scheinen stabil genug, um das Gewicht einer kompletten Fußballmannschaft zu tragen. Die gestreiften Drillich-Bezüge beider Matratzen sind zum Teil von einem zerwühlten grünen Baumwollüberwurf und einem Kissen ohne Kissenbezug verdeckt. Die Bettgestelle sind im selben Panzergrau gestrichen wie das Lehrerpult. Sie muten ein wenig surreal an. Vielleicht liegt es an ihrer übertriebenen Robustheit oder auch an der funktionellen Farbe, dass sie mehr wie Trampoline aussehen oder, so wie sie jetzt nebeneinanderstehen, wie der mit Zeltplane bespannte Boden eines Boxrings.

Andere, zunächst unauffällige Gegenstände verstärken den Magritte-haften Surrealismus der Betten: ein Bücherregal mit einem schwarzen Tischtelefon und zwei leeren Whiskeyflaschen im obersten Fach; ein Kleiderständer, dem eines seiner drei Beine fehlt; eine Fernsehtruhe ohne Inhalt; ein gegen die Wand gelehnter Spiegel, der das Abbild des Himmels zurückwirft; ein langer, ebenfalls grau gestrichener Holztisch. Zusammen machen sie die karge Einrichtung komplett.

In diesem ganz besonderen New Yorker Unterrichtsraum an der Neighborhood Playhouse School of the Theatre gibt Sanford Meisner Schauspielunterricht, so wie er es seit den frühen Dreißigern in Dutzenden ganz ähnlicher Räume getan hat. Die Gesamtzahl seiner Schüler während dieser fünfzig Jahre ist nicht bekannt, geht aber sicherlich in die Tausende. Obwohl kein Einzelner für alle sprechen kann, bringt vielleicht Joanne Woodward, die zunächst bei Sandy (so nannten ihn ausnahmslos alle seine Schüler) studierte und als Erwachsene noch einmal zu ihm zurückkehrte, auf den Punkt, was er den meisten von ihnen bedeutet hat. »Ich bin zu Sandy zurückgekehrt, weil er für mich ein Lehrer war«, erinnerte sie sich unlängst. »Für mich war er der einzige Lehrer. Damals hatte ich bereits The Three Faces of Eva (Eva mit den drei Gesichtern) gedreht und einen Oscar dafür bekommen. Es war 1959, und es war wie eine Offenbarung für mich. Ein gravierender Wendepunkt in meiner Entwicklung als Schauspielerin.«

Auch der amerikanische Dramatiker David Mamet, der bei Meisner am Neighborhood Playhouse Schauspielunterricht genommen hat, äußerte sich zu seiner Bedeutung. »Da war dieser Mann, der tatsächlich Bescheid wusste, vor allem aus der Sicht meiner Generation in den Sechzigern. Vielleicht die erste authentische Person, der ich und die meisten von uns im Leben begegnet sind. Sicher, er war ziemlich despotisch bei den Dingen, an die er glaubte, denn er wusste ja um ihre Wahrheit. Und wir wussten, dass wir es mit der Wahrheit zu tun hatten – beziehungsweise mit etwas absolut Anwendbarem, das absolut funktionierte und das wir unbedingt lernen wollten.«1

Sanford Meisner kam am 31. August 1905 in Greenpoint zur Welt, einem Stadtteil des New Yorker Bezirks Brooklyn, als ältestes Kind von Herman und Bertha Meisner. Wenige Monate nach der Geburt des Sohnes zogen die Meisners, beide jüdische Emigranten aus Ungarn – sie war als Baby nach New York gekommen, er als sechzehnjähriger Junge –, in die südliche Bronx, um sich dem Antisemitismus der polnischen Einwanderer in Greenpoint zu entziehen. Sie bezogen ein Haus in der Honeywell Avenue, wo zwei Jahre später ein zweiter Sohn, Jacob, geboren wurde. Während einer Reise in die Catskill Mountains, die als Kuraufenthalt für den kränklichen dreijährigen Sanford gedacht war, bekam der kleine Jacob versehentlich Rohmilch zu trinken, mit der fatalen Folge, dass er sich mit Rindertuberkulose infizierte, einer verheerenden Krankheit, von der sich der Zweitgeborene nie mehr erholte.

»Ich habe umfassende Erfahrungen mit der Psychoanalyse«, erzählte Meisner unlängst einem Journalisten, »ich weiß also sehr genau, dass der Tod meines Bruders, als ich fünf und er drei Jahre alt war, der beherrschende emotionale Einfluss in meinem Leben war, dem ich mich auch nach all den Jahren nicht entziehen konnte. Als ich in die Schule kam – und auch nach der Schule, eigentlich ständig –, lebte ich in einem Zustand der Isolation, als wäre ich so etwas wie ein moralisch Aussätziger, weil ich von meinen Eltern, die gute, aber nicht sonderlich gebildete Menschen waren, dauernd zu hören bekam, dass sie ja schließlich nur meinetwegen aufs Land gefahren seien, wo mein kleiner Bruder sich die Krankheit zugezogen hatte, an der er starb. Die Schuldgefühle, die sie damit auslösten, waren entsetzlich. Als Kind hatte ich kaum Freunde. Ich lebte in einer Phantasiewelt, und ich fürchte, das tue ich immer noch.«

Eine Schwester, Ruth, der Meisner sehr nahestand – sie starb 1983 –, und ein weiterer Bruder, Robert, der geboren wurde, als Meisner sechzehn und die Familie nach Flatbush, Brooklyn, gezogen war – später verlor Meisner den Kontakt zu ihm –, machten den Haushalt komplett.

Meisner erinnert sich, bereits seiner Grundschullehrerin erzählt zu haben, er wolle »Schauspieler werden«, wenn er groß sei, und schon als Jugendlicher inszenierte er mit diversen Cousins und Cousinen Tableaux Vivants, lebende Bilder, in denen es um Tod und Ehre ging und die auf den Aufnahmen amerikanischer Soldaten im Ersten Weltkrieg aus der Wochenschau basierten. Doch den Großteil seiner Kindheit und Jugend hindurch diente ihm das Familienklavier als emotionaler Ausgleich. Nach dem Abschluss an der Erasmus Hall High School 1923 schrieb er sich am Damrosch Institute of Musical Art ein, das später Teil der Juilliard School wurde, um dort ein Jahr lang Klavier und verwandte Fächer zu studieren. Doch der Gedanke, professioneller Schauspieler zu werden, ließ ihn nicht los, und mit neunzehn setzte er ihn in die Tat um.

»Ich wollte schon immer Schauspieler werden«, erinnert er sich. »Ich hatte einen Freund – damals lebte ich noch in Flatbush –, der auch Schauspieler werden wollte. Er hieß Monkey Tobias. Er erzählte mir, dass es da eine Einrichtung namens Theatre Guild gebe, die junge Leute engagiere, also ging ich dorthin. Philip Loeb und Theresa Hellburn führten ein Gespräch mit mir, und ich weiß noch, dass ich über meine Theatervergangenheit sehr kunstvoll gelogen habe;soweit ich mich erinnere, fing sie mit Salvini an. Ich weiß noch, dass sie lachten, aber sie lachten mich nicht aus. Ich bekam eine Statistenrolle in Sidney Howards Stück They Knew What They Wanted, die Hauptrolle spielte die großartige Pauline Lord. Die war ein Genie, schlicht und einfach. Sie saß hinter der Bühne und löste ihre Kreuzworträtsel. ›Welches Wort mit fünf Buchstaben bezeichnet eine Kopfbedeckung für Männer?‹, fragte sie. ›Mütze, Kappe?‹ Wie sollte sie das entscheiden? So schlicht und einfach war sie. Aber ein Genie. Sie hat die erste Anna Christie2 gespielt, und ich fand es wunderbar, sie spielen zu sehen. Damals erkannte ich allmählich, dass ich nach einer Art des Schauspielens suchte, die mich wirklich berührt.«

Herman Meisner war nach seiner Ankunft aus Ungarn Kürschner geworden, ein Beruf, den er mehr als fünfzig Jahre lang ausübte. Sein Sohn gibt eine wunderbar komische Parodie zum Besten, in der Herman einer jungen Frau im Nerzmantel vorgestellt wird, ihr galant die Hand küsst und dabei geschickt auf ihren Mantelärmel pustet, um Qualität und Wert des Pelzes zu bestimmen. Der Vater hatte ausdrücklich eine Laufbahn in der Bekleidungsbranche für seinen Sohn vorgesehen, und so arbeitete Meisner ihm zuliebe eine Zeit lang als Regalauffüller bei einem Hosenhersteller und in einem Kurzwarenladen. Das war vor seinem Erfolg bei der Theatre Guild. Auf die neue Laufbahn seines Sohnes reagierte der alte Meisner zunächst mit betroffenem Schweigen. »Ich habe es ihnen beim Abendessen erzählt«, erinnert sich Meisner. »Ich verkündete, ich sei jetzt Schauspieler. Totenstille. Keiner sagte ein Wort. Weder mein Vater noch meine Mutter noch meine Schwester. Dann, beim Nachtisch, fragte mein Vater: ›Was zahlen sie dir?‹ Ich antwortete: ›Also, wenn das Stück nach den ersten vier Wochen ein Erfolg ist, bekommt man zehn Dollar pro Woche.‹ Da war die Hölle los! Das Chaos, der Aufschrei am Tisch, die Ausbrüche, als ich zehn Dollar sagte – es war unbeschreiblich! Aber ich habe trotzdem weitergemacht!«

Meisner erhielt ein Stipendium für das Studium an der Theatre Guild School of Acting, die damals von Winifred Lenihan geleitet wurde, einer amerikanischen Schauspielerin, die als Erste Shaws Saint Joan (Die heilige Johanna) in New York gespielt hatte. Meisner beurteilte sie als »Technikerin des Repertoiretheaters« und die Schule selbst als »sehr mittelmäßig«. Zu dieser Zeit machte ein befreundeter Musiker Meisner mit Aaron Copland bekannt, einem jungen Komponisten, der gerade vom Studium aus Paris zurückgekehrt war und der Meisner wiederum einem ehemaligen Kommilitonen von der Sorbonne vorstellte, seinem Freund Harold Clurman, der, wie Copland erkannt hatte, eine ebenso große Leidenschaft für das Theater hegte wie Meisner. Clurman wurde bald als Inspizient und dann als Stückeleser bei der Theatre Guild engagiert. Durch diese Freundschaft lernte Meisner einen weiteren jungen Theaterbegeisterten kennen: Lee Strasberg. »Strasberg hatte einen großen und beflügelnden Einfluss auf mich«, erinnert sich Meisner. »Er hat mich mit hochkarätigen Schauspielern und Künstlern jeder Sparte bekannt gemacht, was enorm dazu beigetragen hat, mich emotional zu festigen. Ich habe viel von ihm gelernt. Mit seiner Hilfe konnte ich meinen natürlichen Interessen und Vorlieben nachgehen und sie stärken. Wir gingen beispielsweise zusammen in die Metropolitan Opera und erlebten dort den großen russischen Sänger Schaljapin. Er war überragend in seiner formalen Theatralität und seiner tiefen emotionalen Wahrhaftigkeit.«

Clurman und Strasberg taten sich mit Cheryl Crawford zusammen, die ebenfalls bei der Theatre Guild arbeitete, und 1931, nach einer dreijährigen Gesprächs- und Finanzierungsphase, wählte dieses Triumvirat achtundzwanzig Schauspieler aus, um mit ihnen das legendäre Group Theatre zu gründen. Obwohl es nur zehn Jahre bestand, sollte das Group Theatre enormen Einfluss auf die Entwicklung der amerikanischen Schauspielkunst haben. Der damals erst fünfundzwanzigjährige Meisner war Gründungsmitglied. Eine glückliche Fügung. »Ohne das Group Theatre«, so Meisner, »wäre ich in der Pelzbranche gelandet.«

Einen Einblick in die Bedeutung des Group Theatre für das künstlerische Leben in den Vereinigten Staaten der Dreißigerjahre bietet der Dramatiker Arthur Miller:

»Das Gefühl der Verbundenheit mit dem Theater entstand erst, als ich mir die Inszenierungen des Group Theatre ansah«, schreibt Miller im Vorwort zu seinen Collected Plays (die 1957 erschienen, dreißig Jahre nach der Auflösung des Group Theatre). »Das lag nicht nur an dem brillanten Ensemblespiel, das meiner Meinung nach in Amerika bis heute unerreicht geblieben ist, sondern auch an der Atmosphäre der Einheit zwischen Schauspielern und Zuschauern. Hier war die Verheißung eines prophetischen Theaters zu spüren, die vor meinem geistigen Auge die Situation im alten Griechenland heraufbeschwor, als Religion und Glaube das Herzstück des Dramas bildeten. Ich sah mir die Vorstellungen des Group Theatre für 75 Cent von meinem Platz im Rang an, und in der Pause konnte man die Erregung und die Begeisterung von Menschen spüren, die sich nicht nur in ihrem Herzen, sondern auch geistig angesprochen fühlten. Auch wenn ich sagen muss, dass ich als Schriftsteller an den Stücken etwas auszusetzen hatte, so soll das nicht von der Tatsache ablenken, dass mich fast alle Vorstellungen begeisterten …«3

Als das Group Theatre 1938 mit seiner erfolgreichsten Inszenierung, Golden Boy von Clifford Odets, in London gastierte (Meisner übernahm darin die Rolle des gemeinen Gangsters Eddie Fuseli), schrieb James Agate, der Kritiker der Londoner Times, einfach nur: »Hier wird ein schauspielerisches Niveau erreicht, von dem wir in dieser Form nicht die geringste Ahnung haben.«

Die schauspielerische Qualität des Group Theatre fußt auf dem berühmten Moskauer Künstlertheater sowie auf der von dessen Mitbegründer Konstantin Stanislawski entwickelten Schauspieltheorie und -praxis, dem Stanislawski-System. Stanislawski prägte das Group Theatre auf doppelte Weise. Zum einen war er der Lehrer von Richard Boleslavski und Maria Ouspenskaya gewesen, zwei wichtigen Schauspielern des Moskauer Künstlertheaters, die nach New York ausgewandert waren und dort 1923 mit dem American LaboratoryTheatre ihre eigene Schauspielschule gegründet hatten. In den sechs Jahren ihres Bestehens vermittelte diese Schule mehreren Hundert amerikanischen Schauspielern und Regisseuren eine frühe Version des Stanislawski-Systems. Die Schauspielerinnen Stella Adler, Ruth Nelson und Eunice Stoddard nahmen dort Unterricht und waren Mitglieder im festen Ensemble des »Lab«, bis sie zum Group Theatre wechselten. Auch Lee Strasberg war 1924 Schüler am »Lab« und hatte, zusammen mit Harold Clurman, dort auch Regie studiert.

Clurman schrieb später in seinem Buch The Fervent Years, einer Geschichte des Group Theatre: »Die erste Auswirkung [des Stanislawski-Systems] auf die Schauspieler war wie ein Wunder. […] Da war er endlich, der Schlüssel zu diesem schwer fassbaren Element des Bühnenlebens: den wahrhaftigen Emotionen. Und Strasberg [der in den Anfangsjahren des Group Theatre bei fast allen Inszenierungen Regie führte] war ein echter Fanatiker, wenn es um wahrhaftige Emotionen ging. Alles andere war Nebensache. Er forschte mit der Geduld eines Inquisitors danach, empörte sich über trickreiche Ersatzmittel, und wenn es ihm dann gelungen war, die Emotionen zu wecken, hegte und pflegte er sie, nährte sie und bot ihnen Schutz. Für die meisten Schauspieler war das etwas Neues, etwas sehr Grundlegendes, fast schon Heiliges. Es war eine Offenbarung für das Theater, und Strasberg war sein Prophet.«

Stanislawskis zweiter Kontakt mit dem Group Theatre war um einiges direkter. Im Frühjahr 1934 trafen sich Harold Clurman und Stella Adler mit dem russischen Regisseur in Paris, und Stella Adler arbeitete mehr als fünf Wochenlang mit ihm, um jene Aspekte des Systems (in der Version, die Strasberg ihr beigebracht hatte) zu klären, die ihr und den anderen Group-Mitgliedern Schwierigkeiten bereiteten. Das Ergebnis dieser Arbeit, das sie dem Group Theatre im Sommer desselben Jahres präsentierte, bestand darin, dem »affektiven Gedächtnis«, das Strasberg sehr in den Vordergrund stellte – und das vielleicht als bewusster Versuch des Schauspielers verstanden werden kann, sich an die genauen Umstände eines emotionsgeladenen Ereignisses aus seiner realen Vergangenheit zu erinnern, um damit ein Gefühl zu aktivieren, das er auf der Bühne verwenden kann –, etwas von seiner Bedeutung zu nehmen. Stattdessen, so Stella Adler, sei Stanislawski inzwischen der Ansicht, dass der Schlüssel zu den wahrhaftigen Emotionen in einem vollständigen Verständnis der »gegebenen Umstände« – der menschlichen Probleme also – im Stück selbst liege. Diese Verlagerung des Schwerpunkts erwies sich als kontrovers und war der direkte Auslöser dafür, dass Strasberg an Einfluss auf die Schauspieltruppe verlor und sich 1935 schließlich vom Group Theatre verabschiedete. Meisner schlug sich in der Streitfrage auf die Seite Stella Adlers, die später eine angesehene Schauspiellehrerin und enge Freundin werden sollte, und so spielt das affektive oder emotionale Gedächtnis bei der von Meisner entwickelten Methode keine Rolle.

Auf die Frage, wie er mit dem Stanislawski-System in Kontakt gekommen sei, antwortete Meisner ganz offen: »Über das Group Theatre unter der wegweisenden Leitung von Harold Clurman und Lee Strasberg, über Stella Adler, die mit Stanislawski selbst gearbeitet hat und der ich mit Aufmerksamkeit und großem Gewinn gelauscht habe, und über den Schauspieler Michael Tschechow, der mir klargemacht hat, dass Wahrheit, wie beim Naturalismus, immer weit entfernt ist von der ganzen Wahrheit. Bei ihm durfte ich eine aufregende theatrale Form ohne inneren Bedeutungsverlust beobachten, und da wusste ich, das wollte ich auch. Und schließlich noch über den luziden und objektiven Ansatz [Ilja J.] Sudakovs und [Josef M.] Rapoports« – zwei russische Theoretiker, deren Schriften die Bedeutung des realen Handelns, der Grundlage von Meisners Methode, betonen und in den Dreißigern in einer englischen Übersetzung im Group-Ensemble die Runde machten.4

Im November 1936 hatte eine neue Inszenierung des Group Theatre Premiere: Johnny Johnson (A Legend) von Paul Green. Das Stück ist heute vor allem wegen seiner Musik bekannt, der ersten Arbeit des deutschen Emigranten Kurt Weill in den Vereinigten Staaten. Im Programmheft zum Stück veröffentlichte Sanford Meisner im Darstellerverzeichnis eine biographische Notiz, die in zweierlei Hinsicht bemerkenswert ist. Zum einen offenbart sie, wie er selbst seine Schauspielkarriere beurteilte, zum anderen kündigt der letzte Satz den Beginn einer neuen Karriere an: »Sanford Meisner (Captain Valentine) war so lange mit der Aufgabe des Fahnenträgers betraut, dass es wie ein großer – aber erfreulicher – Schock wirkte, ihn in Gold Eagle Guy [dem von Melvin Levy verfassten und 1934 aufgeführten Stück] in einer waschechten Charakterrolle zu erleben. Er hielt sowohl für die Theatre Guild, wo er seine Ausbildung absolvierte, als auch für das Group Theatre die Fahne hoch. Meisner stammt aus Brooklyn, hat allerdings dafür gesorgt, seine Schulbildung nach Manhattan zu verlegen. Er besuchte unter anderem das Damrosch-Konservatorium, das einen versierten Pianisten aus ihm machte. Seit Gold Eagle Guy ist er regelmäßig in größeren Rollen beim Group Theatre zu sehen. Er unterrichtet Schauspiel am Neighborhood Playhouse.«

Der Schritt vom Fahnenträger zum Schauspiellehrer ist eine amüsante Metapher. In Wirklichkeit stand Meisners Karriere als Schauspieler längst in voller Blüte. Allein in der vorangegangenen Spielzeit hatte er in zwei Stücken von Clifford Odets, dem Hausautor des Group Theatre, zwei von der Kritik gefeierte Rollen gespielt: Sam Feinschreiber in Awake and Sing!(Wachet auf und rühmet!) und Julie, den jüngeren Sohn aus Paradise Lost(Verlorenes Paradies), der an der Schlafkrankheit leidet – die Rolle, die Meisner selbst für die beste seiner ganzen Laufbahn hält. Außerdem hatte er zusammen mit Odets bei dessen berühmtem Einakter Waiting for Lefty(Warten auf Lefty) Regie geführt. Künftig sollte Meisner noch weitere wichtige Rollen in Odets-Stücken wie Rocket to the Moon (Brücke zum Mond, 1938) und Night Music (1940) übernehmen und auch nach der Auflösung des Group Theatre 1941 weiterhin auf der Bühne stehen. Seine letzte Bühnenrolle war Norbert Mandel in The Cold Wind and the Warm von Samuel Nathaniel Behrman unter der Regie Harold Clurmans, das im Dezember 1958 Premiere hatte. Im Jahr darauf, nach dem Bruch mit der Leitung des Neighborhood Playhouse, wurde er Leiter der New Talent Division bei 20th Century Fox und zog nach Los Angeles, wo er eine vielversprechende Karriere als Filmschauspieler begann.

Das Unterrichten blieb jedoch das Einzige, das den älteren Meisner emotional ebenso tief zufriedenstellte, wie es das Klavierspielen in jüngeren Jahren getan hatte. »Nur, wenn ich unterrichte, bin ich ganz frei und empfinde Vergnügen«, hat er wiederholt geäußert. »Ich genieße es, Aspekte der Technik zu analysieren. Ich arbeite gern mit Menschen, die mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und Tiefe an ihre Aufgabe herangehen. Wenn ich unterrichte, fühle ich mich lebendig und zugehörig. Für mich ist das ein emotionales Ventil.« Der Grund dafür lässt sich leicht nachvollziehen. »All meine Übungen«, erzählte er in einem Interview vor bald zehn Jahren, »sind dafür entwickelt worden, das Leitprinzip zu stärken, das ich im Group Theatre so nachdrücklich erlernt habe: dass die Kunst nämlich Ausdruck menschlicher Erfahrung ist, ein Prinzip, das ich nie aufgegeben habe und auch niemals aufgeben werde. Und jetzt, nach etwa vierzig Jahren, arbeite ich mit den Schauspielern auf eine Weise, die sich in der Praxis offenbar bewährt hat.«5

1962 kehrte Meisner nach New York zurück, um den Fachbereich Schauspiel der neu gegründeten American Musical Theatre Academy zu leiten. Zwei Jahre später kehrte er ans Neighborhood Playhouse zurück, wo er bis heute unterrichtet.6 Das Playhouse ist inzwischen sein Heimathafen geworden, wie es das schon vor fünfzig Jahren war, als er erstmals dort unterrichtete und seine Berufung im Programmheft zu Johnny Johnson verkündete – vielleicht in ähnlicher Weise, wie er damals mit gerade einmal neunzehn Jahren seiner fassungslosen Familie beim Abendessen mitteilte, er wolle Schauspieler werden.

Heute, mehr als sechzig Jahre später, haben sein fortgeschrittenes Alter und einige Unfälle Meisner massive körperliche Einschränkungen auferlegt. Seit er sich wegen des Grauen Stars und Netzhautablösungen an beiden Augen mehreren Operationen unterziehen musste, trägt er eine dicke Brille. Noch verheerender waren die beiden Operationen, die er aufgrund von Kehlkopfkrebs über sich ergehen lassen musste, die erste davon bereits vor über zehn Jahren, und die ihn im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos zurückließen. Unter großen Mühen lernte er danach das Sprechen wieder neu, indem er Luft in die Speiseröhre einatmet und diese als kontrolliertes Rülpsen wieder ausströmen lässt. Wenn man diese Ösophagussprache zum ersten Mal hört, kann sie verstörend wirken, doch man gewöhnt sich als Zuhörer schnell daran. Es klingt wie ein seltsam geisterhaftes, von explosiven Konsonanten und Knacklauten sowie gelegentlichen Hustenanfällen durchsetztes Keuchen. Wenn Meisner heute unterrichtet, wird seine »Stimme« mit Hilfe eines Mikrofons verstärkt, das am linken Brillenbügel befestigt und mit einem kleinen Sender verbunden ist. Dieser überträgt die Worte an einen Lautsprecher auf der anderen Seite des Raumes, gegenüber von Meisners Pult, was den geisterhaften Eindruck noch verstärkt. Und als wären das noch nicht genug Schicksalsschläge, wurde er vor drei Jahren auch noch beim Überqueren der Straße von einem außer Kontrolle geratenen Lieferwagen erfasst und trug einen zwölffachen Bruch am linken Oberschenkel und an der linken Hüfte davon. Nach den notwendigen Operationen kann er nur noch mit Hilfe eines Stockes gehen. Die Sommermonate und den tiefsten Winter verbringt er inzwischen nicht mehr in New York, sondern in einem Haus, das er sich zusammen mit seinem engen Freund James Carville vor zwanzig Jahren auf der Insel Bequia in der Karibik gebaut hat. Das warme Klima und Wasser der Tropen sind Balsam für ihn.

Und dennoch unterrichtet Meisner weiter. In seiner Vorstellung, so hat er es einmal in einem Interview erzählt, sieht er sich wie einen »bekannten Maler« (er meint damit den französischen Künstler Raoul Dufy, vermutlich so, wie er auf dem berühmten Foto von Brassaï7 bei der Arbeit zu sehen ist). »Als er über achtzig war, hatte die Arthritis seine Hände derart verformt, dass er den Pinsel nicht mehr halten konnte. Da bat er jemanden, ihm den Pinsel irgendwie an der Hand zu befestigen, und hat weitergemalt. Ich kehre jetzt, mit all meinen Einschränkungen – ich kann schwer sprechen, ich sehe schlecht –, in diese eisige Stadt zurück, um wieder zu unterrichten! Manche glauben, man hätte mich dazu überredet. Aber das stimmt nicht. Man kann mich zu nichts überreden, was ich nicht will. Und ich will das. Wenn ich unterrichte, bin ich am glücklichsten.«8

Vielleicht liegt der Grund ja in dem Wunder, das Harold Clurman beschreibt, dem »fast schon heiligen« Wunder wahrhaftiger Emotionen. Oder er hat seine Wurzeln in Meisners Bemerkung über das Genie der Pauline Lord: »Durch sie erkannte ich allmählich, dass ich nach einer Art des Schauspielens suchte, die mich wirklich berührt.«

»Habe ich Ihnen schon mal die Geschichte von Eleonora Duse erzählt?«, fragte Meisner kürzlich einen Besucher in seinem Büro. »Wirklich nicht?« Nachdem er sich noch einmal versichert hatte, berichtete er von George Bernard Shaws Kritik über die legendäre italienische Schauspielerin 1895 in dem Stück Heimat von Hermann Sudermann (das Stück ist auch unter dem Titel Magda bekannt, der Rolle der Duse). Shaw schrieb damals Folgendes: »Magda ist plötzlich auf sich allein gestellt, weil sie, die Tochter, sich dem Willen ihres Vaters nicht fügen will, einem dieser abscheulichen Charaktere, die den eigenen Drang danach, jeden nach ihrer Pfeife tanzen zu lassen, mit den geheiligten Grundprinzipien des Familienlebens verwechseln. Sie macht harte Zeiten durch, feiert aber schließlich Erfolge als Opernsängerin, allerdings erst, nachdem ihr einsames Ringen sie trostsuchend in die Arme eines Mitstudenten getrieben hat, der sich alsbald aus dem Staub macht, während sie sich, so gut sie kann, mit der bevorstehenden Mutterschaft arrangieren muss. Auf dem Höhepunkt ihres Ruhmes kehrt sie in ihren Heimatort zurück und sucht, in einem Anfall von Heimweh, ihren Vater auf, der einwilligt, sie zu empfangen. Kaum ist sie wieder im Haus, muss sie feststellen, dass der Vater ihres Kindes inzwischen ein enger Freund der Familie ist. Im dritten Akt desStückes wird ihr der Besuch angekündigt […] In dem Augenblick, als das Dienstmädchen ihr die Visitenkarte reichte, wurde dem Zuschauer klar, was es für sie bedeutete, sich einer Begegnung mit diesem Mann gegenüberzusehen. Es war interessant zu beobachten, wie sie es dann doch durchstand und wie es ihr im Großen und Ganzen auch recht gut gelang. Er machte seine Aufwartung und überreichte seine Blumen, sie nahmen Platz, und sie hatte offensichtlich das Gefühl, sicher darüber hinweg zu sein und sich eine gewisse Ungezwungenheit gestatten und ihn anschauen zu können, um zu sehen, wie sehr er sich verändert hatte. Doch dann geschah ihr etwas Furchtbares. Sie errötete, wurde sich dessen im nächsten Moment bewusst, und die Röte breitete sich langsam aus und wurde stärker, bis sie schließlich, nach einigen vergeblichen Versuchen, das Gesicht abzuwenden oder ihn davon abzulenken, ganz aufgab und ihr Erröten in den Händen barg. Nach dieser schauspielerischen Glanzleistung braucht mir niemand mehr zu erklären, weshalb die Duse keine zentimeterdicke Schminke verwendet. Ich konnte keinerlei Tricks erkennen: Es schien mir ganz und gar auf der Wirkung der dramatischen Vorstellungskraft zu beruhen […] und ich muss mich zu der tiefempfundenen beruflichen Neugier bekennen, ob es wohl jedes Mal so spontan gelingt.«9

Meisners Zusammenfassung dieser Schilderung ist sehr viel kürzer, in den entscheidenden Details aber korrekt. Mehr noch, seine Begeisterung und sein echtes Staunen über Shaws Geschichte vom Erröten der Duse sind ansteckend, obwohl er die Geschichte schon hundert Mal erzählt hat. Es ist, als wäre die Zeit stehen geblieben und Sanford Meisner könnte sich auf ewig am Wunder dieses Augenblicks erfreuen. Und für einen Moment begreift man, wie dieser außergewöhnliche Mann ein so außergewöhnliches Leben führen konnte.

»Die Duse hat in einem Stück mit dem Titel Magda gespielt, und da gibt es diese eine Szene im letzten Akt. Als junge Frau hatte sie eine Affäre mit einem Kerl, der aus dem gleichen Heimatort stammt, und bekam ein Kind von ihm. Etwa fünfundzwanzig Jahre später kehrt sie zurück, um ihre Eltern zu besuchen, die noch dort leben, und ihr früherer Geliebter macht seine Aufwartung. Sie nimmt seine Blumen – das habe ich alles von Shaw –, und sie setzen sich hin und plaudern. Aber plötzlich merkt sie, dass sie rot wird, und am Ende ist es so schlimm, dass sie den Kopf senkt und verlegen ihr Gesicht versteckt. Das nenne ich eine realistische Darstellung! Und Shaw bekennt sich zu der professionellen Neugier, ob das wohl jedes Mal so klappt, wenn sie diese Rolle spielt. Natürlich nicht. Aber dieses Erröten, das ist der Inbegriff wahrhaftigen Lebens unter imaginären Gegebenheiten, was meiner Definition von gutem Schauspiel entspricht. Dieses Erröten kam aus ihr selbst. Sie war ein Genie!«

1 Die Zitate von Woodward und Mamet sind aus den Interviews transkribiert, die für den Dokumentarfilm Sanford Meisner: The Theater’s Best Kept Secret geführt wurden (produziert von Kent Paul, Verleih: Columbia Pictures).

2 Pauline Lord übernahm 1921 am Broadway die Titelrolle in Eugene O’Neills gleichnamigem Theaterstück. (Anm. d. Red.)

3 Die deutsche Fassung des Vorworts findet sich in: Arthur Miller, Stücke 1. Frankfurt am Main 2009, S. 23. Übersetzt von Harriet Fricke. (Anm. d. Ü.)

4 Paul Gray, »The Reality of Doing«, in: Tulane Drama Review (Sonderausgabe: »Stanislavsky in America«), Herbst 1964, S. 139.

5 Suzanne Shepherd, »Sanford Meisner« in: Yale/Theatre, Vol. 8, Nr. 2 und 3, S. 42–43.

6 Bei Erscheinen des Buches 1987 war Meisner 81 Jahre alt. Er unterrichtete bis 1990 am Neighborhood Playhouse. (Anm. d. Red.)

7 Brassaï (eigtl. Gyula Halász, 1899–1984), französischer Fotograf ungarischer Herkunft. (Anm. d. Red.)

8 In: Shepherd, a. a. O.

9 George Bernard Shaw in der Saturday Review, 15. Juni 1895.

2.

DAS FUNDAMENT LEGEN: DIE REALITÄT DES HANDELNS

MEISNER: Was passiert als Erstes, wenn man das World Trade Center bauen will – ihr kennt das Gebäude?

SCHÜLER: Man gräbt ein Loch.

MEISNER: Natürlich gräbt man ein Loch. Man kann es ja schlecht einfach auf den Bürgersteig kleben! (Gelächter) Was wurde beim Bau des Empire State Buildings als Erstes gemacht?

SCHÜLERIN: Als Erstes wurde ein Fundament gelegt.

MEISNER: Als Erstes wurde ein Fundament gelegt, auf dem…

SCHÜLERIN: … auf dem dann das Gebäude errichtet wurde.

MEISNER: … auf dem dann das Gebäude errichtet wurde.

29. September

»Das Fundament der Schauspielkunst ist die Realität des Handelns.«

Es ist die erste Unterrichtsstunde des Semesters, und Sanford Meisner wiederholt gleich mehrfach dieses scheinbar schlichte Leitmotiv. »Moment, sagen wir es noch einmal. Das Fundament der Schauspielkunst ist die Realität des Handelns. Die Realität des Handelns. Woher könnt ihr wissen, was das eigentlich bedeutet? Ich werde es euch erläutern.« Nach einer kurzen Pause fragt er: »Hört ihr zu? Hört ihr mir auch wirklich zu?«

»Ja, ja«, antworten die Schüler im Chor.

»Ihr tut nicht nur so, als würdet ihr zuhören, ihr hört zu. Ihr hört mir wirklich zu. Würdet ihr das so sagen?«

»Ja, ja.«

»Das ist die Realität des Handelns. Es muss völlig außer Frage stehen, was ich hier sage. Wenn ihr handelt, dann handelt ihr auch wirklich! Seid ihr heute Morgen die Treppe zu diesem Unterrichtsraum hochgegangen? Seid ihr sie nicht vielleicht hochgesprungen? Oder hochgehüpft? Nein? Ihr habt auch keine Pirouetten gedreht? Ihr seid diese Treppe wirklich hochgegangen.«

Er hält inne, um das kleine Mikrofon zurechtzurücken, das am linken Bügel seiner Brille befestigt ist. »Wie viele von euch hören mir jetzt gerade zu?« Sechzehn Hände recken sich folgsam in die Höhe. »Dann lauscht jetzt mal eine Minute lang. Horcht, jeder für sich, darauf, wie viele Autos ihr draußen hören könnt. Los geht’s.«

Die Schüler, acht Männer und acht Frauen von Mitte zwanzig bis Anfang dreißig, beugen sich vor und versuchen, die Verkehrsgeräusche von New York wahrzunehmen, die durch das Surren der Klimaanlage hindurchsickern. Schon bald schließen einige die Augen. Eine Minute verstreicht.

»Gut«, sagt Meisner zu einem jungen Mann mit gepflegtem braunem Vollbart. »Wie viele Autos hast du gehört?«

»Gar keins«, antwortet der Schüler. »Ich habe ein Flugzeug gehört.«

»Ein Flugzeug ist kein Auto. Du hast also keines gehört. Ich will dir eine Frage stellen: Hast du als du selbst gelauscht, oder hast du irgendeine Rolle gespielt?«

»Als ich selbst.«

»Und du?«, wendet er sich an eine schlanke, dunkelhaarige junge Frau, die wie ein Model aussieht.

»Anfangs habe ich als Schülerin gelauscht.«

»Das ist eine Rolle…«

»Und dann war ich verwirrt, weil ich keine Autos hören konnte und die Geräusche überhaupt so verwirrend waren. Dann habe ich etwas gehört, was ziemlich sicher ein Auto war, dann ist mir langweilig geworden, und dann habe ich noch ein Auto gehört. Also zwei Autos.«

»Auf die Langeweile gehen wir jetzt mal nicht näher ein.« Die Schüler lachen. »Als du gelauscht hast, wie du sagst, warst du da…wie heißt du?«

»Anna.«

»Hast du als Anna gelauscht?«

»Am Ende schon.«

»Dann war ein Teil deines Spiels also echt, und zwei Drittel waren vorgetäuscht.«

»Ja.«

»Wie viele Autos hast du gehört?« Die Frage richtet sich an eine Frau Ende zwanzig mit üppigem, dunklem Haar.

»Ich war mir nicht sicher, welche Geräusche von Autos stammen.«

»Warst du es, die verwirrt war, oder war das Verwirrtsein Teil einer Rolle?«

»Ich weiß nicht. Es hat sich angefühlt, als würde ich eigentlich die ganze Zeit gar nichts machen.«

»Dann warst du also halb Schauspielerin.« Er wendet sich einem jungen Mann in Karohemd und Jeans zu. »Wie viele Autos hast du gehört?«

»Keins.«

»Keins. Und wie hast du gelauscht …?«

»Ich habe einfach als ich selbst gelauscht, einfach als John.«

»Genau das wollte ich wissen. Ein schönes Gefühl. Gut, jetzt überlegt euch alle eine Melodie, die euch gefällt, und singt sie nur für euch – nur im Kopf, nicht laut. Alles klar? Dann los.«

Wieder schließen einige Schüler die Augen, und nach ein paar Sekunden der Konzentration bewegen manche den Kopf im Takt einer Melodie, die nur sie selbst hören können.

»Wie viele von euch haben es geschafft?«, fragt Meisner. »Und als ihr selbst oder als Schauspieler? Wer kann mir das beantworten?«

»Halb so, halb so.« Die Antwort kommt von der jungen Frau namens Anna.

»Du hattest also Schwierigkeiten. Was für Schwierigkeiten?«

»Mir war zu sehr bewusst, dass ich in einem Raum voller Leute sitze, die sich alle absichtlich unterschiedliche Melodien vorsingen. Etwa nach der Hälfte habe ich mich so über mich selbst geärgert, dass ich es vergessen konnte.«

»Und dann hast du gesungen?«

»Ja.«

»Da warst du gut.«

»Da habe ich es zumindest genossen. Ob ich gut war, weiß ich nicht.«

»Gut zu sein ist immer ein Genuss.« Meisner hält einen Moment inne und richtet den Blick dann auf einen stämmigen, blonden, jungenhaften Mann in der ersten Reihe. »Was ist mit dir?«

»Ich habe einfach vor mich hin gesungen.«

»So wie Hamlet?«

»Ich habe versucht, mich an der Melodie zu freuen.«

»Wirklich? Als du selbst, nicht als Hamlet?«

»Als ich selbst.«

Als Nächstes fordert Meisner die Klasse auf, die Glühbirnen im Raum zu zählen. Die Antworten variieren zwischen zwölf und sechzehn, je nachdem, ob man die rote Glühbirne über dem Hinweisschild für den Notausgang mitzählt oder die drei ausgeschalteten Scheinwerfer berücksichtigt, die an einem Balken in der Mitte der Decke hängen. Aber die Antworten sind unwesentlich; nicht das Ergebnis ist entscheidend, sondern dass die Aufgabe ausgeführt wird, die Glühbirnen tatsächlich gezählt werden. »Habt ihr in einer Rolle gezählt – also als Schauspieler«, will Meisner wissen, »oder habt ihr selbst gezählt?«

»Neunhunderteinunddreißig mal achtzehn – versucht das mal im Kopf auszurechnen«, fährt er dann fort. »Neunhunderteinunddreißig mal achtzehn.« Das korrekte Ergebnis lautet 16.758, und niemand kann es auch nur annähernd ausrechnen. Doch auch diesmal geht es gar nicht darum. »Ihr könnt richtigliegen oder falsch«, sagt Meisner. »So wie im Leben. Die Menschen kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Darum sind die einen Demokraten und die anderen Republikaner. Aber wie viele von euch haben es auch wirklich versucht? Es ist völlig in Ordnung, falschzuliegen, aber es ist nicht in Ordnung, es nicht wenigstens zu versuchen.« »Passt auf«, sagt Meisner, »schaut euch jetzt den Partner neben euch ganz genau an. Und wenn ich danach frage, beschreibt ihr mir alles, was ihr beobachtet habt.« Sechzehn Köpfe wenden sich demjenigen zu, der nun zum ersten Mal als »der Partner« bezeichnet wird.

Als die blonde junge Frau in der zweiten Reihe dazu aufgefordert wird, sagt sie über den jungen Mann rechts neben sich: »Ich habe rote Haare gesehen. Ich habe ein hellgrünes Hemd gesehen, mit Streifen in Rosa, Grau und Beige, Größe M. Ich habe gesehen, dass er eine Rötung am Hals hat. Er hat blaue Augen und kurze, dünne, helle Wimpern. Kleine Hände. Ziemlich kräftig. Er sitzt etwas vorgebeugt. Und er ist stämmig. Seine Hose ist grün. Die Schuhe sind braun – Lederschuhe, mit Gummisohle, glaube ich. Saubere Ohren und saubere Fingernägel. Schmale Lippen, die er geschlossen hält und eher nach innen zieht …«

»Gut. Sind diese ganzen Beobachtungen von dir oder von einer Figur aus einem Stück?«

»Das kann ich nicht beantworten. Wenn ich ehrlich bin, kann ich das nicht richtig auseinanderhalten.«

»Sprichst du jetzt gerade mit mir, oder ist das Lady Macbeth, die mit mir redet?«

»Ich spreche mit Ihnen.«

»Das bist du. Das bist du ganz persönlich. Deine Beobachtungen waren reine, unverfälschte Beobachtungen. Was du wahrgenommen hast, das hast du selbst wahrgenommen und nicht eine Figur aus einem Stück.« Er wendet sich an John, den jungen Mann im Karohemd. »Schaust du mich gerade an?«

»Ja.«

»Als Othello?«

»Nein.«

»Als wer dann?«

»Als ich selbst wahrscheinlich.«

»Genau. Kannst du dir das merken?«

»Ich möchte euch eine Frage stellen, und ich möchte, dass ihr euch und mir zuliebe ganz ehrlich seid. Wie viele Leute in diesem Kurs können richtig gut hören?« Nach kurzer Verwirrung schnellen sechzehn Hände nach oben. »Ich nehme euch jetzt beim Wort. Jeder behauptet von sich, er oder sie könne hören. Ihr könnt also alle hören? Könnt ihr mich hören?«

»Ja«, antworten alle.

»Ich stelle euch jetzt noch eine Frage, die ein bisschen schwieriger ist. Ihr sagt, ihr könnt hören. Das ist gut. Aber könnt ihr das, was ihr hört, auch ganz genau wiederholen? Ich meine ganz einfache Sachen. Ich rede hier nicht von der Unabhängigkeitserklärung. Ich meine etwas wie: ›Trinken Sie gern Kaffee?‹ Könnt ihr das wiederholen?«

»Trinken Sie gern Kaffee?«, sagt eine junge Frau mit kurzem, braunem Stufenschnitt.

»Du hast es getan, also kannst du es. Aber wisst ihr auch alle, was ihr da zu mir sagt? Als Erstes erklärt ihr mir, ihr könntet hören. Ihr sagt mir auch, ihr könntet das, was ihr hört, wiederholen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das jetzt noch zurücknehmen! Gut, dann akzeptiere ich das so.«

»Wir können die Wörter wiederholen«, sagt eine dunkelhaarige junge Frau mit breiten Schultern.