16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ventil Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Was haben so unterschiedliche Künstler wie Alexandra, GG Allin und Michael Hutchence gemeinsam? Sie sind alle tot. Und niemand von ihnen starb an Altersschwäche. Was die Menschheit bei einem selbst – in hoffentlich erst vielen Jahren – achselzuckend zur Kenntnis nehmen wird, erschüttert im Falle der Popstars Millionen: Der Tod. Ehrliche Trauer mischt sich mit Sensationslust, der Kontrast zwischen der (mehr oder weniger) fröhlichen, lebensbejahenden, glamourösen Welt der Popmusik und dem unwiderruflichen Ende könnte größer nicht sein. Erschüttert und fasziniert lesen wir die Nachrufe und hören die Musik des oder der Verblichenen ab sofort mit anderen Ohren. Unsterblich sein und trotzdem tot: Diesen Spagat bekommen nur ganz wenige hin. Vor ein paar Jahren veröffentlichte eine medizinische Fachzeitschrift eine Studie, dernach Popstars früher sterben als Krethi und Plethi. Wir haben es geahnt. Aber warum? Weshalb traten Menschen, die unseren Traum lebten, vor ihrer Zeit ab? Wie verzweifelt waren sie in ihren Villen, zwischen den goldenen Schallplatten und den Champagnerflaschen? Haben sie einmal zu oft am Tisch gerochen oder war ein Neider mit Schusswaffe todesursächlich? Welche Dämonen, Manager und/oder Ex-Partner:innen trieben unsere Idole ins ewige Nichts? Und starb Keith Moon tatsächlich an einem Schnitzel und 35 Schlaftabletten? Mit Amy Winehouse, Jim Morrison, Kurt Cobain, Janis Joplin, John Lennon, Nico, Whitney Houston und vielen weiteren.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 262

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

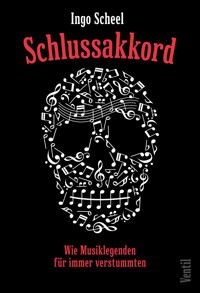

Ingo Scheel

Schlussakkord

WieMusiklegendenfür immerverstummten

Mit Illustrationen von Oliver Schmitt

© Ventil Verlag UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, Mainz 2023. Alle Rechte vorbehalten. Ausdrücklich vorbehalten ist die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG. Eine unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

In Kooperation mit Tapete Records

1. Auflage Mai 2024

ISBN print 978-3-95575-220-0

ISBN epub 978-3-95575-6314

Lektorat: Gunther Buskies, Amelie Gradaus und Benedikt

Zopes

Gestaltung und Satz: Oliver Schmitt

Ventil Verlag, Boppstr. 25, 55118 Mainz

www.ventil-verlag.de

Inhalt

Brian Jones

Cathy Wayne

Bobby Fuller

Alexandra

Cliff Burton

Eddie Cochran

Buddy Holly, Ritchie Valens und »The Big Bopper« J. P. Richardson

Otis Redding

Sam Cooke

Darrell Banks

Marvin Gaye

Christina Grimmie

John Lennon

Sid & Nancy

Kurt Cobain

Jimi Hendrix

Janis Joplin

»Mama« Cass Elliot

Keith Moon

Nick Drake

Amy Winehouse

Joe Meek

Mal Evans

GG Allin

Michael Hutchence

Whitney Houston

Jim Morrison

Bob Marley

Nico

Scott Weiland

Über den Autor

»Ein Popstar ist tot, ganz Facebook ist vollUnd ich frage mich, wie ich trauern soll?Ich bin ein Mann mit Geschmack, und ich kann es nicht leiden Ganz schlicht und ergreifend einfach ›R.I.P.‹ zu schreiben.«

Eine Tragödie kommt niemals allein

Beim Versuch, mich daran zu erinnern, wann mir die Nachricht vom Tod eines Popstars wohl das erste Mal zusetzte, lande ich unweigerlich im Jahr 1974. Eine schöne Pointe gleich zu Beginn, dass die Künstlerin, um die es dabei geht, sich in dem Moment, da ich dies schreibe, bester Gesundheit erfreut. Im Sommer des sagenumwobenen WM-Jahres befand ich mich auf dreiwöchiger Ferienfreizeit im Harz, in einem Jugendlandheim in St. Andreasberg. Man wohnte in Zimmern zu acht, schlief in Etagenbetten und vertrieb sich die Zeit mit Nachtwanderungen, Fußball vor dem Haus und Sunkist-Saft in dreieckigen Pappen. Wer es wie und wo und warum überhaupt gehört hatte, kann ich nicht einmal mehr rekonstruieren. Plötzlich jedoch hieß es: Leute, alle mal herhören, Suzi Quatro ist tot! Hat auf der Bühne einen Stromschlag bekommen. Ein Griff in die Saiten, ein Britzeln, ein Schrei und dann ist sie einfach so umgekippt. Zack, fertig. Was für eine Horrormeldung für mich als leidenschaftlichen Fan. Can the Can, 48 Crash, Devil Gate Drive, ihre Hits standen bei mir ganz hoch in der Gunst, zudem war ich auch noch heimlich verknallt in Suzi. Dass aus uns nun wohl endgültig kein Paar mehr werden würde, machte mich sehr traurig. Nachdem sich die erste Aufregung etwas gelegt hatte, schien es mir angesagt, eine entsprechende Reaktion zu zeigen. Ich sagte also zu den anderen Jungs, dass wir eine Gedenkminute einlegen sollten. Eine Minute des Schweigens, zu Ehren der großartigen, der unvergessenen Suzi Quatro, die den Bass nun für immer aus der Hand gelegt hatte. Zu viert oder zu fünft standen wir also in diesem Zimmer, ganz still für eine Minute, in Gedanken bei der Frau im Lederdress. Die Zeit verstrich, es wurde wieder lauter. Wir gingen danach wohl Bolzen, später würden Cordon bleu mit Leipziger Allerlei oder Spaghetti Bolognese auf dem Tisch stehen, am frühen Abend dann Filmzeit: Kalle Blomquist – sein schwerster Fall auf der großen Leinwand im Tagesraum.

Am nächsten oder übernächsten Tag erwies sich das Ganze als Falschmeldung, als klassische Ente. Suzi Quatro hatte wohl, wenn überhaupt, einen kleinen Bühnenunfall gehabt, vom Tod konnte jedoch keine Rede sein, im Gegenteil, Suzi war quicklebendig. Bis heute erinnere ich mich an die Erleichterung, die ich angesichts dieser Nachricht verspürte, ebenso wie an den Schock in jenem Moment, als es hieß, sie wäre tot. Das vermeintliche Ableben dieser Musikerin, für mich doch eigentlich fern und unerreichbar, hat mich zumindest für einige Zeit in einen solchen Schockzustand versetzt, als wäre ein Verwandter oder ein Freund gestorben. Was mich beim Blick auf mein zehnjähriges Ich bis heute erstaunt, ist dieser spontane Drang, irgendeine Art von Reaktion zu zeigen. Dazu sollte man sagen, dass es nicht die einzige in diesen drei Wochen Ferienfreizeit bleiben sollte: Als man uns im Anschluss an einen nächtlichen Ausflug zu den Mädchen im ersten Stock Fernsehverbot erteilte, was wiederum bedeutete, dass wir das WM-Endspiel Deutschland gegen die Niederlande verpassen würden, rief ich unser Zimmer zu einem Hungerstreik auf. Die erwünschte Wirkung blieb leider aus. Das Mittagessen lag gerade hinter uns, am Nachmittag fand das Finale statt, niemand merkte überhaupt, dass wir nichts aßen. Das Endspiel verfolgten wir also zähneknirschend am Transistorradio, das im Jubel über Gerd Müllers Tor zum 2:1 auch noch vom Tisch fiel und anschließend keinen Mucks mehr von sich gab – aber das ist eine andere Geschichte.

Bis zum Exitus des nächsten Musikers, der für mich von Bedeutung war, sollten über vier Jahre vergehen, diesmal gab es an der Nachricht keinen Zweifel: Sid Vicious hat sich den goldenen Schuss gesetzt. Das stand sogar in den Kieler Nachrichten, also würde es sicher stimmen. Eine Schweigeminute gab es diesmal nicht, stattdessen hatte mein Kumpel Norbert die Zeitungsmeldung ausgeschnitten und an die Tür seines Zimmers geklebt. Während ich mich nicht mehr daran erinnere, auf welche Art und Weise ich zuerst vom Ableben des Bassisten meiner Lieblingsband, den Sex Pistols, erfuhr, habe ich das nächste Erlebnis noch einigermaßen klar vor Augen. Mit meiner Freundin sitze ich am 9. Dezember 1980 in der Fernsehecke ihres Elternhauses auf dem Sofa. Um 20.15 Uhr beginnt die Tagesschau, kurz darauf verliest Wilhelm Wieben die Meldung von der Ermordung John Lennons. Am nächsten Tag sitze ich mit Tränen in den Augen vor meinem Universum-Plattenspieler und höre die Beatles, eine holländische Greatest Hits-Pressung, mein erstes Album überhaupt. Irgendwann setzt sich meine Mutter still neben mich und fängt an zu weinen. Vielleicht war sie es, von der ich diesen ausgeprägten Hang zum Betrauern von irgendwelchen Stars hatte, die einerseits Lichtjahre entfernt schienen, gleichzeitig aber durch ihre Kunst, ihre Songs, die Gefühle und Stimmungen, die sie in mir auslösten, ganz nah schienen. Von meiner Mom kursierte die Geschichte, wie sie nach der Ermordung John F. Kennedys in Tränen aufgelöst vor ihrem Elternhaus in der Kaiserstraße 35 saß und sich später vom Ersparten einen goldenen Ring mit Kennedys Porträt kaufte, den sie fortan ständig trug. Nun war JFK natürlich kein Popstar im eigentlichen Sinne, dennoch einer, der für die ganz großen Emotionen sorgte, im Leben wie im Tod. Noch heute muss ich sofort an meine Mutter denken, wenn ich irgendwo etwas von ihm sehe, lese oder höre.

Bei der Trauer über Lennon sollte es nicht bleiben, das liegt schon in der Natur der Sache für jemanden, der sich Zeit seines Lebens mit jenen drei Akkorden beschäftigt, die die Welt bedeuten. Und natürlich haben sich die Erinnerungen an bestimmte Situationen in mein Gedächtnis eingebrannt. Wie wir Dosenbier trinkend bei Mario in der Dachwohnung sitzen, als unser Kumpel Rainer dazu stößt und fragt, ob wir schon von Cobain gehört hätten. Wie ich mit Sven im Regen von Roskilde stehe und uns per SMS die Nachricht vom Tode John »The Ox« Entwhistles erreicht, das Ganze nur einen Bierbecher-Wurf vom Okse Grill entfernt, ausgerechnet. Mark Lanegans Telefonstimme ganz nah an meinem Ohr, wie er mir am Ende eines abendlichen Interviews fürs Visions-Magazin ein »Take care, my friend« zuraunt – und ich wenige Monate später von seinem Tod lese. Der Schock über die Nachricht vom Tod Chris Cornells, der Jahre zuvor nur ein paar Meter von mir entfernt im Rahmen einer Unplugged-Produktion, die ich redaktionell betreute, eine grandiose Akustik-Version von Black Hole Sun gesungen und mir anschließend eines seiner Fotos signiert hatte. Die Schrift ganz krakelig, direkt daneben ein getrockneter Schweißtropfen von ihm, darin verlaufene Tinte.

So sind denn aus den Schweigeminuten der Kindertage irgendwann auch sehr persönliche Erfahrungen geworden, Artikel in Tageszeitungen und Musikmagazinen, Nachrufe über Lieblingsmusikerinnen und Lieblingsmusiker. Songs werden so zu ewig nachhallenden Erinnerungen, auch zu jenen Facebook-Einträgen, von denen Carsten Friedrichs in Eine Tragödie kommt selten allein singt, einem Song der Liga der gewöhnlichen Gentlemen, von diesen Momenten, in denen ein schnödes »R.I.P.« nicht reicht.

Die Geschichten in diesem Buch erzählen von jenen Musiklegenden, die es aus den verschiedensten Gründen viel zu früh erwischte. Die von einer Kugel getroffen wurden oder von der Fahrbahn abkamen, die den Wetterbericht falsch deuteten oder den Beipackzettel ihrer Tablettenpackung ungelesen wegwarfen, die zu hart feierten oder unter der Last des Ruhms zerbrachen. Schlussakkord, so habe ich das Buch genannt, und dieser finale Akkord erklingt natürlich in Moll. Dabei geht es nicht allein um das Ende, um die mal unausweichliche, dann wieder vermeidbare Katastrophe, um den letzten Drink, den letzten Wimpernschlag, den letzten Seufzer. Es geht auch um die Zeit davor, um das Leben und Werk jener Ikonen, deren Tod wir betrauern, seit sie für immer verstummten. Die sich mit ihren Songs unsterblich gemacht haben und uns immer noch berühren, bewegen und inspirieren.

Auch der Held des ersten Kapitels spielte in meinem Leben eine durchaus prägende Rolle. Ein Song seiner Band befand sich unter den allerersten Singles, die ich in meinem Kinderzimmer in der Kaiserstraße, dort, wo meine Mutter einige Jahre zuvor JFK betrauert hatte, immer und immer wieder hörte: 19th Nervous Breakdown von den Rolling Stones. Zudem ist es ein schönes Detail, dass wir einige Jahre lang wohl zur selben Zeit die Kerzen auf unserer Geburtstagstorte auspusteten – am 28. Februar nämlich. Und damit viel Vergnügen auf den folgenden Seiten.

Brian Jones

»Where were you when the stars went out?Where were you when they started to shout?I saw you alone by the poolAnd all your friends called you a fool«

Godstar

Er ahnte wohl, dass es zu Ende geht. Frank Thorogood hat Krebs, Aussicht auf Heilung besteht nicht. Als ihn sein Kumpel Tom Keylock im November 1993 noch einmal im Krankenhaus besucht, macht Thorogood seinem Herzen Luft. Es ist ein unheilvolles, zugleich rätselhaftes Geständnis, das der Mann dort auf seinem Sterbebett unbedingt noch loswerden will. Die Besuchszeit ist kurz, Thorogood erschöpft, er möchte gleich wieder schlafen. Keylock ist verwirrt von dem, was er da gerade gehört hat. Er fährt nach Hause, in seinem Kopf rast es. Er muss mehr darüber wissen, will erfahren, was wirklich hinter Thorogoods Worten steckt. Schon am nächsten Tag fährt Keylock erneut ins Krankenhaus, doch er kommt zu spät: Frank Thorogood ist tot.

Im Sommer 1969 hat sich Brian Jones nach Hartfield zurückgezogen. Der kleine Ort in Sussex, zwei Zugstunden südlich von London, scheint die perfekte Umgebung für ihn zu sein. Es geht hier etwas bedächtiger zu, die Leute sind freundlich, alles ist um so vieles überschaubarer. Kein Vergleich mit dem nervösen Vibe Londons. Jones hat einige aufregende Jahre hinter sich, er läuft auf Reserve, er muss das alles endlich verarbeiten, um dann womöglich weitreichende Entscheidungen zu treffen. Zurückgelassen hat er eine Band, oder besser gesagt: seine Band.

Geboren am 28. Februar 1942 in Cheltenham, Gloucestershire, als Sohn eines Flugzeugbauers und einer Klavierlehrerin, muss er früh einiges an Schicksalsschlägen wegstecken. Zwei Schwestern kommen kurz nach ihm auf die Welt, Pamela und Barbara. Pamela stirbt elf Tage nach ihrem zweiten Geburtstag an Leukämie, Jones ist da gerade mal drei Jahre alt. Er erkrankt an Asthma, Zeit seines Lebens wird er darunter leiden. Doch Jones hält dagegen, in ihm vibriert eine ganz eigene Energie. Der drahtige Junge verfügt über einen urwüchsigen Charme, die Mädchen mögen ihn und sein blondes Haar. Schon mit 17 wird er Vater, verlässt die Mutter seines ersten Kindes jedoch kurze Zeit später. Es dauert nicht lang, da sind bereits zwei weitere Kinder unterwegs, von verschiedenen Frauen. 1961 macht Jones die Biege und taucht in London ab. Als Jugendlicher interessierte er sich für Klassik und Jazz, ging auf Cannonball Adderley steil, noch intensiver packt ihn der Blues, die urwüchsige Kraft von Elmore James und Robert Johnson. Seine Eltern kaufen ihm erst ein Saxofon, dann eine Gitarre. In London schließlich bricht sich seine Leidenschaft vollends Bahn. Er lernt Szene-Größe Alexis Korner kennen, gibt sich selbst einen neuen Namen, einen bluesigeren, wie er meint: Elmo Lewis. The Roosters sind seine erste eigene Band, lange bleibt er nicht, sein Nachfolger wird ein hochtalentierter Gitarrist: Eric Clapton, Gott in spe. Per Anzeige sucht Jones neue Mitmusiker, es melden sich Ian Stewart, Mick Jagger und Keith Richards. Als kurzfristig eine Ersatzband für einen Gig im Marquee gesucht wird, springen sie ein. Was fehlt, ist ein Name. Brian Jones überlegt nicht lang, lässt sich von Muddy Waters inspirieren und benennt seine neue Combo nach einem seiner Songs: The Rolling Stones. Am 12. Juli 1962 spielen sie ihren ersten Gig.

Es ist der Auftakt zu einer furiosen Karriere, schnell gerät die Band in den Fokus einer kreischbereiten Generation. Doch schon im Jahr darauf verschieben sich die Kräfte erstmals. Anfangs hatte Jones die Band selbst gemanagt und dafür einiges mehr an Geld eingestrichen. Von 1963 an kümmerte sich Andrew Loog Oldham um die Geschicke der Gruppe. Er modelliert sie nach seinen Vorstellungen. Oldham schwebt eine Art Antithese zu jener anderen Überband der noch jungen Dekade vor: Waren die Beatles Schwiegersöhne nach Maß, so sollten die Stones die dunkle Seite repräsentieren. Wollten Teenager die Beatles womöglich heiraten, so sollten Jones & Co. jene Typen sein, mit denen man über Nacht durchbrennt. Waren die Beatles nice ’n’ clean, sollten die Stones spicy’n’mean rüberkommen. Über die Jahre entgleitet Jones die Band. Er, der flamboyante Dandy, der Engel mit dem Prinz-Eisenherz-Schnitt, mit Pelzkragen und Perlenkette, ist am liebsten da, wo die Action ist, gleichzeitig ächzt er unter der Last der öffentlichen Aufmerksamkeit, entwickelt Angstneurosen und leidet unter Depressionen.

Mitte der 1960er verliebt er sich in das deutsche Model Anita Pallenberg, einen Wimpernschlag lang sieht es nach etwas mehr Stabilität in Jones’ Leben aus. Doch die Zeiten sind wild, die Drogen stark, alles ist volatil, nichts ist sicher. Als Pallenberg ihn verlässt und sich bei Keith Richards unterhakt, führt dies innerhalb der Band zu einem Bruch, der nicht mehr zu kitten sein wird. Obendrein gerät Jones in den Fokus der Londoner Polizei. Freidenker wie Jones und John Lennon, mit ihren hedonistischen Lebensentwürfen und den in Patchouli-Öl getunkten Visionen von freier Liebe und Friede, Freude, Haschischkuchen, sind den Obrigkeiten ein ganzer Dornenstrauch im Auge. Die Typen müssen unschädlich gemacht werden, so lautet die Devise auf den Polizeirevieren. 1967 stößt Norman Pilcher zur Metropolitan Police. Nobby, wie sie ihn nennen, ist ein harter Hund, tougher als alle anderen, im Fadenkreuz seiner Motivation: die Beletage der Generation Rock. Pilcher wittert Dopekrümel Meilen gegen den Wind, erst recht, wenn sie in den Jackentaschen von Leuten wie John und Yoko darauf warten, geraucht zu werden. Er statuiert ein Exempel an Brian Jones. Bei Hausdurchsuchungen findet die Polizei größere Mengen Marihuana, Jones’ Behauptung, der Stoff sei in der Wohnung platziert worden, nützt nichts. Als folgenschwerer Fehler entpuppt sich seine Entscheidung, ein Schuldgeständnis gegen eine vermeintlich niedrige Strafe zu tauschen. Er ist ohnehin auf Bewährung, ein längerer Gefängnisaufenthalt droht, doch der Richter – womöglich ein Fan der Stones? – hegt Sympathien für Jones und belässt es bei einer Geldstrafe und der dringlichen Warnung, beim nächsten Mal würde es so richtig Ärger geben.

Davon hat Jones ohnehin reichlich, die Band – seine Band – ist längst zu neuen Ufern aufgebrochen, die Aufnahmen zu Let It Bleed finden, mit Ausnahme von zwei Songs, ohne seine Beteiligung statt. Das hat in den Jahren zuvor bei Their Satanic Majesties Request und Beggars Banquet noch anders ausgesehen, auch wenn Gerüchte die Runde machen, Jones’ Amp wäre zuweilen heimlich leiser gedreht worden, um Schlimmeres zu verhindern. Im Frühsommer 1969 laufen die Planungen für eine US-Tour der Rolling Stones auf Hochtouren, doch für Jones sieht es nicht gut aus. Die amerikanischen Behörden verweigern ihm aufgrund der Vorstrafe ein Arbeitsvisum. Für Jones heißt es nun Stadt, Land, Flucht, er geht nach Hartfield in eine Art Exil. Die Cotchford Farm wirkt wie der perfekte Ort, um die Dinge neu zu sortieren. Das pittoreske Gebäude aus dem 16. Jahrhundert hat so einiges erlebt. 1925 hatte der britische Autor A.A. Milne die Farm erworben und sich dort die berühmten Geschichten um Puh den Bären ausgedacht und zu Papier gebracht. Nun also will Brian Jones hier abschalten und wieder zu Kräften kommen, tauschte die teuren Chelsea Boots gegen lehmverklebte Gummistiefel. Während hier die Uhren langsamer zu gehen scheinen, drehen sie sich in London mittlerweile schneller als ohnehin schon. Die Auswirkungen bekommt auch Jones zu spüren, gravierender als er sich das wohl jemals vorgestellt hätte. Am 8. Juni 1969 kommen Mick Jagger und Keith Richards zu Besuch, ein Lokaltermin mit Folgen: Die beiden werfen Brian Jones aus der Band – aus seiner Band. »Er war nicht überrascht«, wird Keith Richards später erzählen. »Ich glaube nicht mal, dass er es so richtig geschnallt hat.« Jagger und Richards brechen auf in eine neue Karriere, für Brian Jones werden es die letzten vier Wochen auf diesem Planeten.

Als Alexis Korner vorbeischaut, macht Jones auf ihn einen aufgeräumten Eindruck. Jones schreibt Songs, spricht von seinen Plänen, eine neue Band zu gründen. Dazu sollte es nicht mehr kommen. Am 2. Juli erhält Jones Besuch von Frank Thorogood, seinem Bauleiter. In den Monaten zuvor hat er umfangreiche Instandsetzungsarbeiten durchführen lassen, wofür bereits etliche tausend Pfund fällig wurden. Geld, das Jones nicht mehr hat. Entsprechend sauer ist Thorogood auf ihn. Der Mann mit der hohen Stirn und dem grimmigen Blick ist zusammen mit Janet Lawson gekommen, der Freundin eines Kumpels, des Stones-Tourmanagers Tom Keylock. Thorogood will seine Kohle – und zwar sofort. Jones und der Mann vom Bau geraten heftig aneinander und entschließen sich wohl irgendwann, bei einer Runde im Pool ihre Gemüter abzukühlen. Die Männer springen ins Wasser, auch Jones’ schwedische Freundin Anna Wohlin ist dabei, dreht aber nur ein paar Runden, bevor sie sich wieder ins Haus zurückzieht. Jones bittet Janet, nach seinem Asthma-Spray zu suchen. Spürt er den nahenden Anfall? Sie sucht am Pool und im Musikzimmer des Hauses. Kurz darauf kommt Thorogood ins Haus, seine Hände zittern, er macht einen verwirrten Eindruck – das jedenfalls erzählt Janet Lawson drei Jahrzehnte später dem englischen Journalisten Scott Jones. Sie eilt ans Fenster und sieht Brian Jones auf dem Grund des Swimmingpools. Sie stürmt hinaus. Zu dritt ziehen sie den leblosen Musiker aus dem Wasser, versuchen verzweifelt, ihn zu reanimieren. Vergeblich. In der Nacht vom 2. auf den 3. Juli stirbt Brian Jones im Alter von 27 Jahren.

Die Umstände seines Todes erweisen sich als diffus. Lawson berichtet später, wie die Polizisten ihr im Laufe des Verhörs Dinge in den Mund gelegt und zahlreiche Details des Polizeiberichts schlichtweg erfunden hätten. »Drowning under the influence of drink and drugs«, so weist es der Obduktionsbericht aus. Tatsächlich finden sich kleinere Mengen an Aufputsch- und Beruhigungsmitteln in seinem Blut, sowie eine Alkoholmenge von etwa drei Pints Bier. Genug für einen gestandenen Trinker wie Jones, um daran zu sterben? Im Rahmen der Doku Rolling Stone: The Life and Death of Brian Jones untersuchen Wissenschaftler seine Blutwerte und identifizieren Geweberisse. Sie kommen zu dem Schluss, er sei ermordet worden. Eine Theorie, die zu dem Detail passt, dass sich in Jones’ Lunge Frischwasser befand. Nicht etwa das mit Chemikalien versetzte Wasser aus dem Swimmingpool, sondern klares, frisches, vor allem unbehandeltes Wasser. In einem Trog am Pool hatte sich genau solches gesammelt. War die Auseinandersetzung zwischen Thorogood und Jones eskaliert? Hatte der kräftige Bauleiter den Musiker im Verlauf des Streits in diesem Trog unter Wasser gehalten, bis der keinen Mucks mehr von sich gab, und ihn anschließend in den Pool geworfen? Gerüchten zufolge sollen an diesem Abend auch Tom Keylock und Suki Poitier, eine Ex-Freundin des Ex-Stones, zugegen gewesen sein. Aufklären lässt sich das nicht. »Death by misadventure«, Tod durch Unglück, so lautet die offizielle Todesursache später. Dreimal werden die Akten im Laufe der Jahrzehnte wieder geöffnet, ohne dass sich der Fall zufriedenstellend klären lässt. Zwei Tage nach Jones’ Tod geben die Rolling Stones ein Gratiskonzert im Londoner Hyde Park, Mick Jagger liest aus einem Gedicht von Percy Bysshe Shelley, hunderte weißer Schmetterlinge steigen in den Himmel auf – die Hälfte der Tiere war zuvor bereits in den Aufbewahrungskisten verendet. Die Band spielt im Anschluss einen von Jones’ Lieblingssongs, I’m Yours and I’m Hers von Johnny Winter. An der Slide-Gitarre: Mick Taylor, der Neue.

In einem luftdicht verschlossenen Sarg wird Brian Jones auf dem Friedhof von Cheltenham beigesetzt, er ist einbalsamiert, sein Haar gebleicht. Die Totengräber haben eine besonders tiefe Grube geschaufelt, um überambitionierte Fans vom Buddeln nach Souvenirs abzuhalten. Von den Rolling Stones sind nur Charlie Watts und Bill Wyman erschienen, um ihrem Bandgründer das letzte Geleit zu geben.

Frank Thorogood lässt die verhängnisvolle Todesnacht sein Leben lang nicht los. »Ich war es, der Brian kaltgemacht hat«, gesteht er Tom Keylock bei dem eingangs erwähnten letzten Besuch wenige Stunden vor seinem Tod. »Ich habe einfach die Nerven verloren.« Es scheint, als müssten die Akten ein weiteres Mal geöffnet werden.

Auch im zweiten Kapitel geht es um einen »Cold Case«, der Schauplatz der Ereignisse befindet sich über 12.000 Kilometer östlich der Cotchford Farm …

Cathy Wayne

»Now I’m no longer doubtfulOf what I’m livin’ forAnd if I make you happyI don’t need to do more«

(You Make Me Feel Like) A Natural Woman

Sammy Davis Jr. tut es, Nancy Sinatra und Raquel Welch, Robert Mitchum, Jayne Mansfield und Charlton Heston – sie alle tun es. Sie gehen nach Vietnam, um die US-Truppen ein wenig bei Laune zu halten. In Speisesälen, Offizierskasinos und auf Sportplätzen werden provisorische Bühnen errichtet, die Stars kommen, singen und muntern auf. Ein paar Lieder, eine kleine Rede, Erinnerungsfotos für später, all das eine Maßnahme, um die Soldaten vom herausfordernden Alltagsgeschehen abzulenken. Doch nicht nur Lichtgestalten aus der obersten US-Liga ziehen in den Krieg, auch in Australien, dessen Beteiligung am Kriegsgeschehen über die Jahre auf fast 60.000 Soldaten anwächst, schmiedet man Pläne und es werden Künstlergruppen zusammengestellt, um die Soldaten zwischen Đà Nẵng und Saigon zu unterstützen. Eine von ihnen ist Cathy Wayne aus Arncliffe in New South Wales – doch im Gegensatz zu ihren bekannteren Kolleginnen und Kollegen sollte es für sie ungleich tragischer laufen.

Sie ist noch nicht mal ein Teenager, da singt sie bereits auf Schulkonzerten und in Gemeindesälen, wenig später hat sie erste kleine TV-Auftritte und bekommt ein Engagement in der populären Fernsehsendung »Bandstand«. Ihr Typ passt perfekt in die Zeit – Beehive-Frisur und Schachtelkleid, eine Prise Erotik, die richtigen Coversongs zwischen Mod-Pop, Beat und Orchester-Stoff, mit Klassikern wie The Name Game and (You Make Me Feel Like) A Natural Woman auf der Setlist. Bei der ATA, der Konzertagentur von Col Joye, einem alten Aussie-Rock-’n’-Roller, unterzeichnet sie einen Künstlervertrag. Geboren als Catherine Anne Warnes am 7. Dezember 1949, am selben Tag wie Tom Waits, spielt sie als Sechzehnjährige bereits in den Nachtclubs von Sydney, reist kurze Zeit später zum ersten Mal nach Vietnam, um dort aufzutreten. Joye und seine Schwester Carole, die Cathys Management übernommen hat, arbeiten mit den US-Offiziellen in Vietnam zusammen, die geplante Tour läuft unter der Ägide des Australian Forces Advisory Committee on Entertainment, kurz FACE, die den Schutz der beteiligten Künstlerinnen und Künstler garantiert. Cathy spielt in Vietnam einiges an Konzerten und kehrt wohlbehalten in ihre Heimat zurück. Als sie im Sommer 1969 ein weiteres Mal plant, nach Vietnam zu gehen, als Teil der Sweethearts on Parade, benannt nach Marshall Neilans Filmmusical von 1930, wird das ohne diesen Schutz passieren. Cathys Eltern und auch Joye versuchen noch, sie davon abzuhalten, doch ihr Entschluss steht fest. Daheim in Australien ist ihre Karriere ein wenig ins Stocken geraten, am Schlagzeug der Sweethearts sitzt ihr Verlobter Clive Cavanagh. Der Plan steht fest: Ein paar lukrative Shows in Vietnam spielen, die Kasse für die geplante Hochzeit aufbessern und schließlich auch daheim wieder erfolgreich werden.

Gesagt, getan – am 20. Juli erreicht der Tross das Camp des ersten Reconnaissance Battalion der United States Marine Corps, vier Meilen südöstlich von Đà Nẵng. Am Abend soll die Show in einem Offiziersclub stattfinden, gemeine Infanteristen sind hier nicht erwünscht. Das sorgt für Unmut unter den Soldaten. Sie machen die Drecksarbeit, sind Tag für Tag in Lebensgefahr, sehen ihre Kameraden sterben – und die hohen Tiere lassen es sich abends in Gegenwart von attraktiven Sängerinnen und Go-go-Girls bei ein paar Drinks und flotter Musik gutgehen. Gerecht ist das nicht. Sergeant Jim Killen – wegen seines vergleichsweise hohen Alters von den jungen Soldaten »Pappy« genannt – leiht sich an jenem Tag von seinem Corporal eine Pistole mit Schalldämpfer. Um ein paar streunende Hunde zu erledigen, die sich mal wieder im Stacheldraht verfangen haben, wie er sagt. Auf der Bühne des Clubs beendet Cathy Wayne derweil einen Song, Stevie Wonders Uptight (Everything’s Alright). Es ist Viertel nach neun, als die Sängerin plötzlich in sich zusammensackt. Publikum und Band sind irritiert, zunächst wird eine Ohnmacht vermutet. Doch dann entdeckt Clive Cavanagh, der von seinem Drumkit nach vorn gestürmt ist und seine Verlobte im Arm hält, dass Blut aus ihrem Brustkorb sickert. Es färbt das gelbe Minikleid knallrot, nach kurzer Zeit hört Cathy Waynes Herz für immer auf zu schlagen.

Die Ermittlungen ergeben, dass der Schuss von außerhalb des Clubs abgegeben wurde, durch ein Fliegengitter ins Innere drang, anschließend Cathy Wayne in der linken Seite ihres Oberkörpers traf und auf der anderen Seite wieder austrat. Das 22er Kaliber der Kugel, die Tatsache, dass allem Anschein nach ein Schalldämpfer benutzt wurde – die Spur führt zügig zu Pappy, zu Sergeant Jim Killen. Ein Motiv gibt es auch: Killen habe eigentlich seinen verhassten Vorgesetzten, Major Simmons, umbringen wollen.

Im Oktober 1969 kommt es zum Prozess, Killen verteidigt sich selbst, erzählt noch einmal die Geschichte von den Hunden, die er töten wollte. Demgegenüber stehen Zeugenaussagen, nach denen er mit der Tat und dem Verschwindenlassen der Waffe geprahlt habe. Killen gibt an, sturzbetrunken gewesen zu sein und sich nicht erinnern zu können. Die achtköpfige Jury spricht ihn der nichtvorsätzlichen Tötung schuldig, er wird unehrenhaft entlassen und zu 20 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. »Zehn Jahre meines Lebens habe ich dem Marine Corps geopfert«, sagt der konsternierte Killen nach dem Urteilsspruch, »Ich kann nicht glauben, dass mir das hier wirklich passiert.« Zu Hause in Australien reagiert Col Joye nüchtern auf die Ereignisse. »Geh da nicht hin, hatte ich zu ihr gesagt, das ist kein schöner Ort«, so Cathy Waynes einstiger Agent, »Aber sie hatte sich längst entschieden. Ihr Freund war dabei, also zog sie auch los und kam nicht wieder nach Hause. Also, letztlich ja schon, nur eben in einer Kiste.«

Dass der Fall im Sommer 1969 nur auf den hinteren Seiten der Tageszeitungen stattfindet, hat einen besonderen Grund. Die Welt blickt in diesen Tagen Richtung Mond, wo Neil Armstrong am 21. Juli 1969, nur wenige Stunden nach Cathy Waynes Ermordung, zum ersten Mal den Fuß auf den fernen Erdtrabanten setzt, ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein riesiger Sprung für die Menschheit. Zwei Jahre sitzt Killen ein, bevor es zu einer Wiederaufnahme des Falles kommt, diesmal wird er aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Cathy Waynes Mörder wurde bis heute nicht gefunden.

Drei Jahre zuvor ist die Eroberung des Mondes noch eine kühne Vision am Reißbrett der NASA, die Vorbereitungen laufen jedoch bereits auf Hochtouren. Eine Rakete spielt auch in der folgenden Geschichte eine Rolle, zumindest am Anfang, als Teil eines Bandnamens. Wie bei Brian Jones und Cathy Wayne wird es erneut mysteriös …

Bobby Fuller

»Robbin’ people with a six-gunI fought the law and the law won«

I Fought The Law

Wir schreiben den 18. Juli 1966. In Cape Kennedy startet die Gemini 10 mit Michael Collins und John W. Young an Bord Richtung Weltall. In Aserbeidschan feiert der Landwirt Shirali Muslimow, der sogenannte »Methusalem der UdSSR«, angeblich seinen 161. Geburtstag. Der tunesische Staatspräsident Habib Bourguiba trifft zu einem Besuch in der Bundesrepublik ein. In München befindet das Bayerische Verwaltungsgericht, dass sogenannte Beat-Konzerte Musikveranstaltungen und somit von der Vergnügungssteuer befreit sind. Und in Los Angeles findet eine vielversprechende Karriere ein mörderisches Ende.

Die Kids fahren mit ihren Roadmaster-Bikes um den Block, halten Marshmallows ins Feuer und bekommen weiche Knie, wenn Flipper, Fury oder Diver Dan über die Mattscheibe huschen. Das ist es, was Ende der 1950er, Anfang der 1960er Jahre die Jugend in den amerikanischen Suburbs bewegt. Bobby Fuller und sein jüngerer Bruder Randy dagegen haben ganz andere Dinge im Sinn. Sie nennen sich Captain Fuller and the Rocket Squad, experimentieren mit Musikinstrumenten und Tonbandgeräten, treten bereits regelmäßig auf. Im Garten ihrer Eltern haben die beiden eine Echokammer gebaut. Die Aufnahmen klingen so famos, dass kleine Labels wie Yucca Records bereits Platten von ihnen veröffentlichen, als Bobby und Randy noch im Teenageralter sind. Eine Zeit lang trennen sich ihre Wege, Bobby beendet die High School und beginnt ein Musikstudium an der Uni von Texas. Randy folgt dem Willen der Eltern und besucht die Militärakademie. Die Sache mit der gemeinsamen Band verlieren sie dabei nie aus den Augen. Als Randy zurückkehrt, stellt er begeistert fest, wie weit Bobby sich musikalisch entwickelt hat. Es ist der Start ihrer gemeinsamen Bandkarriere. Sie nennen sich mal Bobby Fuller and the Cavemen, dann Bobby Fuller and the Fanatics. Als The Bobby Fuller Four, mit Jim Reese und DeWayne Quirico an Bord, geht ihre Popularitätskurve steil nach oben. Zusammen mit ihrer Mom ziehen sie nach Los Angeles und mieten ein Apartment in Hollywood. In der Musikbranche brodelt es. Das neue Ding namens Rock ’n’ Roll macht alle ganz wuschig, die Stile wechseln schneller, als man »Be-Bop-A-Lula« sagen kann. Bobby und die Boys schwimmen eine Weile auf der Surfwelle mit – Twang-Gitarren und knallige Melodien, eine unwiderstehliche Mischung. Dann zieht die »British Invasion« eine Schneise durchs Land: Fab Four und Dave Clark Five, Small Faces und Zombies, Cilla, Dusty und all die anderen haben neue Beats, neuen Drive und unwiderstehliche Melodien im Gepäck – und treffen auf ein ebenso wildes wie willfähriges Publikum. Die Fuller-Boys adaptieren im Handstreich, überarbeiten ihren Sound, die Fans sind begeistert. Abend für Abend strömen sie in Clubs wie das Whisky à Go Go am Sunset Strip, ins Ciro’s oder vor die Bühne vom It’s Boss am Sunset Boulevard, wenn Bobby Fuller und seine Boys auftreten. TV-Moderator Casey Kasam holt sie in seine Musikshow »Shebang«: »Das Beste, was ich je gemacht habe. Die Leute sind ausgeflippt.«

Doch das wilde Nachtleben wird schnell unüberschaubar, zudem zieht es einiges an zwielichtigen Typen an. Bobby Fuller, so munkelt man, verkehrt in üblen Kaschemmen, hat Kontakt zur Mafia, hängt mit leichten Mädchen und schweren Jungs ab. In puncto Karriere vollziehen The Bobby Fuller Four bald den Schritt vom Geheimtipp zur nationalen Größe, sie sind auf dem Sprung in die oberste Etage – und die Perspektive könnte kaum besser sein. Mit Let Her Dance erreichen sie die Top 40 der Single-Charts, im März 1966 erobern sie mit ihrer Version des Gassenhauers I Fought the Law, im Original aus der Feder von Sonny Curtis, die Top 10 der Billboard Hot 100.

Wenige Monate später passiert jene Tragödie, die alles auf einen Schlag beendet und bis heute Rätsel aufgibt. In der Nacht zum 18. Juli 1966 erhält Bobby Fuller einen mysteriösen Anruf. Am frühen Morgen schnappt er sich das Auto seiner Mutter, ein Oldsmobile, und düst davon, ohne ihr zu sagen, wohin es plötzlich geht. Über Stunden ist Fuller verschwunden, es ist untypisch für ihn, dass er sich nicht meldet. Am Nachmittag gegen 17 Uhr steht der Wagen wie aus dem Nichts wieder vor dem Haus. Seine Mutter stürmt zur Beifahrertür, als sie sie öffnet, bietet sich ihr ein grausamer Anblick. Quer über den beiden Vordersitzen liegt ihr toter Sohn. Bobby hat blutende Verletzungen an den Armen und im Gesicht, er sieht aus, als hätte man ihn über den Asphalt geschleift. Sein Kopf ruht in einer Pfütze aus Blut, aus dem Fond des Wagens stinkt es fürchterlich nach Benzin, im Fußraum steht ein leerer Kanister.