Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kalden-Consulting

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Die Alkoholkultur ruht in Deutschland im Wesentlichen auf den drei Pfeilern Bier, Wein und Spirituosen, die sich in zahllose Variationen auffächern. Dementsprechend sind in den letzten Jahren zahlreiche kulturgeschichtliche Publikationen zu den beiden erstgenannten Alkoholarten erschienen, beispielsweise 2016 anlässlich des mehr als Marketing-Gag, denn wissenschaftlich als Kontinuum anzusehenden 500-jährigen Jubiläums des Bayerischen Reinheitsgebots für Bier; bei Wein waren es strukturgeschichtliche Themen wie etwa dessen unterschätze Bedeutung in der Konsumkultur der frühen Neuzeit, um nur Beispiele angeführt zu haben. Interessanterweise fand die Kulturgeschichte der Spirituosen demgegenüber bislang nahezu keine vergleichbare Würdigung. Im Gegenteil, die geringe Anzahl an verfügbarer neuerer Fachliteratur hierzu erscheint fast wie eine Art Abstinenz dem Thema gegenüber.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 384

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Likör- und Schnapsgefäße, 19. und 20. Jahrhundert, Glas, geblasen, gepresst, gegossen; Privatsammlung Süddeutschland.

Inhaltsverzeichnis

Aperitif: Zur Einleitung

Branntwein und frühe Publizistik

Zur Kunst des Destillierens

2.1 Zur Reinhaltung des Destillats

Etymologie des Hochprozentigen

3.1 Fusel

3.1.1 Couragewasser

3.2 Gebrannter Wein

3.3 Gebranntes Obst

3.4 Gebranntes Korn

Aus der Frühzeit des Genuss- und Rauschmittels

Frühes amtliches Schnapsbrennen und -trinken

5.1 Geregeltes Trinken: Das „rechte Maß“

Zünftig: Branntweiner in München und Nürnberg

6.1 Berauschender Kaffeegenuss — Vermeintlicher Ernüchterer?..

6.2 Branntweinbrennerinnen und -verkäuferinnen 1600–1800

6.3 Likör International: Rosolio di Trieste als Exportschlager

Historische Brenn- und Trinkorte

7.1 Branntweinhäuser

7.2 Brennen vor den Toren der Stadt

7.3 Branntweinschenke

7.4 Branntweinstände

7.5 Schnapskasinos

Schnaps und Krieg

8.1 Soldaten in der Karikatur des 19. Jahrhunderts

8.2 Requisition

8.3 Suff im Ersten Weltkrieg

8.3.1 Sulfitbranntwein im Ersten Weltkrieg

8.3.2 Der Lettow-Schnaps

8.4 Starkberauschte Truppe

Fatale Spirituosen? Gin und Absinth

9.1 Beer Street und Gin Lane

9.2 Die grüne Fee

Branntwein in der „Volksmedizin“

10.1 Tröpfchen fürs Gemüt

Angezapft: Fiskus und Branntweinsteuer

11.1 Politikum: Branntweinmonopol

Branntwein in den Bayerischen Physikatsberichten

Schnaps für alle? Spirituosen und soziale Milieus

Neue Technik: Kartoffelschnaps

14.1 Schnapsreform in Preußen

14.2 Plattformen des technischen Fortschritts

14.3 Profitabler Schnaps

14.4 Enthaltsamkeitsbestrebungen

Branntweinpest des 19. Jahrhunderts

15.1 Das literarische Narrativ

15.2 Das gesellschaftspolitische Narrativ

15.3 Strukturgeschichtliches Narrativ

15.4 Schnaps und Parodie

15.5 Symbolische Handlung ins populäre Bild gesetzt

15.6 Schnapsgedichte

15.7 Trinklieder — Schnaps und Likör als Musik

Revolutionärer Branntwein: 1848

Kulturgut Likör

17.1 Die Farbe Rot: Alchermes

17.2 Luxuslikör aus Danzig

17.3 Wirb oder stirb!

Marketing ist alles

18.1 Werbende Spirituosenherstellende

18.2 Steinhäger auf der Weltausstellung 1910 in Brüssel

18.3 „Structure follows brand“ — die Marke „Jägermeister“

18.4 Werbe-Kunst für Likör

All in — Stilvoller Genuss

19.1 Schale und Glas

19.2 Branntweingläser

19.2.1 Branntweingläser als Alltagsgeschirr?

19.3 Reisegefäße

19.4 Auf den Tisch damit!

19.5 Form follows function

Spirituosengerechte Wohnraumgestaltung

„Komm doch mit …“ — Moderne Narrative

21.1 Reise, Reise

21.2 Sexy Schnaps und Fancy Likör

21.3 Film ab – Filmriss?

Short Cuts: Rebellion, Revolution und Schnapskrieg(e)

22.1 Vive la Révolution, Fluch der Karibik

22.2 Whiskey-Rebellion und Prohibition

22.3 Absolut Vodka und Gay Pride

22.4 Zu guter Letzt … der arktische Schnapskrieg

Hochprozentig: Brauch, Ritual und Tradition

23.1 Tanz den Schnaps

23.2 Merry Christmas

23.3 Dörflich-Ländliche Kennenlernschlucke

23.4 Babypinkeln

23.5 Alle Neune: Kegeln auf hochprozentigem Niveau

Generationsübergreifend erzählen — Literarische Schnäpse im 20. Jahrhundert

Vergessene Spirituosen? Para-Likör, Schiller-Branntwein

Digestif: „Der hat nicht wohlgetrunken, der sich übertrinket“

Ortsregister

Personenregister

Schnapsregister

Anmerkungen

Aperitif: Zur Einleitung

Die Alkoholkultur ruht in Deutschland im Wesentlichen auf den drei Pfeilern Bier, Wein und Spirituosen, die sich in zahllose Variationen auffächern. Dementsprechend sind in den letzten Jahren zahlreiche kulturgeschichtliche Publikationen zu den beiden erstgenannten Alkoholarten erschienen, beispielsweise 2016 anlässlich des mehr als Marketing-Gag, denn wissenschaftlich als Kontinuum anzusehenden 500-jährigen Jubiläums des Bayerischen Reinheitsgebots für Bier; bei Wein waren es strukturgeschichtliche Themen wie etwa dessen unterschätzte Bedeutung in der Konsumkultur der frühen Neuzeit, um nur Beispiele angeführt zu haben. Interessanterweise fand die Kulturgeschichte der Spirituosen demgegenüber bislang nahezu keine vergleichbare Würdigung. Im Gegenteil, die geringe Anzahl an verfügbarer neuerer Fachliteratur hierzu erscheint fast wie eine Art Abstinenz dem Thema gegenüber.

Der vorliegende Band versteht sich weder als spezifische Monografie zur Ernährungs- und Konsum- noch als chronologische Rechtsoder Fiskalgeschichte des Hochprozentigen, auch nicht als technologisch-naturwissenschaftliche Abhandlung der Spirituosenherstellung. Vielmehr finden sich zahlreiche Facetten dieser Metathemen kombiniert mit Alltags-, Ereignis- und Personen-, auch Gewerbe- und Wirtschaftsgeschichte(n) sowie biografisch konnotierter Prosa in einem Narrativ aus prägnanten Schlaglichtern, deren Zusammenschau eine eigenständige Perspektivierung des Hochprozentigen erbringt. Inwieweit sich hieraus verallgemeinerbare anthropologische Aussagen, etwa zur Mentalitätsgeschichte ableiten lassen, möchten wir bewusst offenlassen — wir destillieren und mazerieren, verkosten mögen die Leserinnen und Leser selbst (Abb. 1).

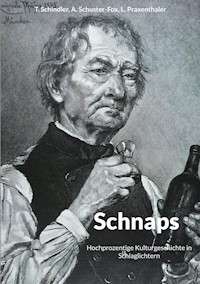

Abb. 1: „Bedenkliche Sorte“, nach einem Gemälde von Margarete Pfeifer, Titelbild „Illustrierte Zeitung“ Nr. 220, 85. Bd., 7. November 1885; Privatsammlung Süddeutschland. Das Bild ist ein Werk der ansonsten bislang unbekannten Münchener Künstlerin, deren Würdigung noch aussteht. Ihre Malerei folgt dem Realismus in der Tradition der Münchener Schule. Das Motiv des älteren Schnapstrinkers steht in der Nachfolge entsprechender Porträts von Malern wie E. von Grützner (vgl. S. 116f.). Mit "Bedenkliche Sorte" gelingt es Margarete Pfeiffer idealtypisch wie exemplarisch die Ambivalenz des Schnapstrinkens zwischen den Polen Suff und Genuss darzustellen – subjektiviert durch den kritisch Dreinblickenden. Dass solche Bilder ausschließlich auf ältere Männer fokussieren, liegt an der zeitgenössischen kulturellen Codierung des Spirituosenkonsums als vermeintlicher Teil der männlichen Sphäre.

1 Branntwein und frühe Publizistik

Nach der Reichsgründung 1871 erwuchs in Deutschland ein bis dahin nicht gekanntes (bildungsbürgerliches) Interesse an systematischen Darstellungen kulturhistorischer Themen aller Art, die den mittelalterlichen deutschsprachigen Kulturraum betrafen. Findige Verleger befeuerten diesen Wissensdurst durch die Veröffentlichung zahlloser Ratgeber, Lexika und Enzyklopädien, die nun die obligatorischen Bücherregale in den Studier-, Herren- oder Wohnzimmern durchaus auch aus Repräsentationsgründen zu füllen begannen. Vor diesem Hintergrund entstand das „Reallexicon der Deutschen Altertümer“ des Schweizer Germanisten und Historikers Ernst Götzinger (1837– 1896) im Jahr 1885 „für Freunde und Liebhaber des deutschen Alterthums“ im Sinne eines „Rathgebers“. Es stellt eine konzise Zusammenfassung damaliger Forschungsstände dar, die sehr eingängig formuliert unter anderem auch zur Kulturgeschichte der Spirituosen in Europa in Zusammenhang mit der Medizin- und Apothekergeschichte informieren:1 „Branntwein wurde Anfangs nur als Arznei angesehen und gebraucht, daher er auch bei den Italienern und Franzosen den Namen Lebenswasser erhalten hat. In Nürnberger Quellen soll seiner schon im 13. Jahrh. Erwähnung geschehen; sicher ist, dass in Frankfurt a. M. der Rat 1361 bei schwerer Strafe verbot, den Wein mit »gebranntem Wasser« oder anderen Stoffen zuzubereiten. Um 1480 verbot der Nürnberger Rat, an Sonntagen und anderen gebannten Feiertagen in den Strassen und vor den Häusern Branntwein auszuschenken. Das älteste gedruckte Buch über den Branntwein stammt von Michael Schrick, Doctor der erczenai, von den gepranten Wasser. Augspurg 1484.“2 Woher Ernst Grötzinger seine Information bezog, ist unbekannt, weil er seine Quellen nicht offenlegte. 3 Vermutungsweise bediente er sich aus bereits veröffentlichten wissenschaftlichen Werken, deren Angabe in einer Bibliographie damals überflüssig schien. Grundsätzlich sind seine Angaben aber — soweit überprüfbar — zutreffend. Im Folgenden geht es deshalb nicht darum, Grötzingers für das Forschungsfeld exemplarisch, weil vielzitierte Ausführungen zu widerlegen, sondern um neuere Erkenntnisse zu bereichern, um ein etwas dichteres Narrativ zu erhalten.

Die ältesten Beschreibungen, mittels Destillation von schwachalkoholischem Wein hochprozentigeren Alkohol zu erhalten, datieren in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts.4 In dieser Zeit experimentierten süditalienische Alchemisten mit der unter Hitzeeinwirkung erzielten Verdampfung von Flüssigkeiten, womit ihnen die Aufspaltung, „Fraktionierung“ genannt, in deren unterschiedliche Bestandteile und somit die Konzentration dieser Bestandteile gelang. Unter Destillation versteht man also ein Verfahren, bei dem ein aus flüssigen oder festen Bestandteilen zusammengesetztes Stoffgemisch langsam zum Sieden gebracht wird, wobei eine der Stoffkomponenten einen geringeren Siede- oder Schmelzpunkt aufweist und somit eher verdampft. Es kann daher ein von den übrigen Stoffen getrenntes und durch Kühlung zumeist flüssiges, gereinigtes Destillat gewonnen werden. Bei einer Destillation handelt es sich also um ein Trennungs- und Reinigungsverfahren.5

Ein als „Magister Salernus“ (†1167) überlieferter Alchimist aus Salerno soll dieses, aus Arabien stammende, chemische Verfahren übernommen haben und gilt deshalb als einer der Väter der europäischen Chemie. Der Bologneser Arzt Taddeo Alderotti (1205/23– 1295/1303) beschrieb 1264 erstmals ausführlicher den als Alembik bezeichneten Brennhelm eines Destillierapparats, in dem sich verdampfte Flüssigkeitsbestandteile durch anschließende Kühlung abscheiden ließen.6 Dem katalanischen Arzt und Pharmazeuten Arnaldus von Villanova (1235–1311) wird zugeschrieben, Spirituosen erstmals aromatisierende Beigaben wie Kräuter, Blüten und Beeren oder Wurzeln zur Verbesserung von deren Geschmack und zur Steigerung der Bekömmlichkeit beigefügt zu haben. Er gilt als Erfinder der Mazeration und des zu den Spirituosen zählenden Likörs.

Das Knowhow des Destillationsvorgangs verbreiteten ab dem späten 14. Jahrhundert gelehrte Geistliche und Ärzte in Mitteleuropa, die unter Pseudonymen auch publizierten. Einer der bekanntesten Autorennamen in diesem Zusammenhang ist ein „Gabriel von Lebenstein“, dessen Kurztraktat über „Gebrannte Wässer“ als Arznei wohl in Bayern entstand. Um 1450 erfolgte die Weitergabe des Wissens um die als Arznei vermittelten Spirituosen in sogenannten Branntweinbüchlein, beispielsweise das von Michael Puff (1400–1473), auch Michael Schrick genannt, im Jahr 1455/82 in Wien, später auch anderorts, so 1516 in Nürnberg veröffentlichte Destillierbuch „Von allen geprenten wassern in welcher masz man die nützen vnnd prauchen soll zü gesundtheydt vnnd frystung der geprechen der mennschen“. Darin schildert dieser Arzt und Dekan der medizinischen Fakultät der Universität Wien in 44 Kapiteln eine inhaltsreiche Übersicht zum Wissen um medizinische Anwendungen und Wirkungen von „gepranntem wein“ und „außgeprannten wassern“ im Körperinneren und auf der Haut: „Prannt weyn stercket dem mennschen sinn und wyz. / Wer sein antlitz domit zwahet der grauet nit. Er toedet auch / die milben vnd die nyss [Läuse] / Vnnd wem der atem stinckt der be / streych sich domit vnd trinck ein wenig mit anderm wey so / wirt im ein suesser atem. // Item wer den huesten hab der trinck geprannten weyn mit anderm weyn so wirt er gesundt. // Auch wer truebe und rote augen hab der streych ein wenig an die prawen / unnd wann er schlaffen geet so treyff [träufle] er einen tropffen in die augen so wirt er gesundt. / Item Wer nit gehoerdt der treyff einen tropffen in die oren so wirt er gehoerend. / Auch wer wassersuechtig sey der trinnck geprannten Weyn und streych in umb den pauch wann er aus dem pad [Bad] will geen bey einem feur so wirt im baß. / Wer auch orwuerm oder ander wuerm in den oren hat die sterbend von dem geprannten weyn.“7 Puff schildert demnach eine große Bandbreite der therapeutischen Einsatzmöglichkeiten von Branntwein, wobei nicht klar ist, ob er diese tatsächlich kannte oder zu (größeren?) Teilen aus für ihn verfügbaren medizinischen Schriften einfach nur übernahm. Michael Puff erwähnt auch unterschiedliche Aromatisierungen von Hochprozentigem, weil er dies hinsichtlich der Bekömmlichkeit und Wirksamkeit des — in Maßen getrunkenen — Branntweins für wichtig hielt. Neben den pharmakologischen Informationen ist ein Holzschnitt in Michael Puffs 1519 in Straßburg in Neuauflage gedruckten Publikation kulturgeschichtlich besonders bemerkenswert, weil dieses Bild eine Frau als Brennerin zeigt (vgl. 53f), die mittels eines Handblasebalgs den Destillierherd, auf dem ein Rosenhut als Kondensator steht, anfeuert. Damit liegt ein bildliches Indiz dafür vor, dass Frauen als Destillateurinnen in dieser Zeit in einem Fachbuch Erwähnung finden konnten, weil ihre Berufsausübung anerkannt war. Um 1650 sind „Wasserbrennerinnen“ in der Reichsstadt Nürnberg als korporierte Handwerkerinnen dokumentiert.8

Als Grundlage für das Verständnis historischer Destillationsverfahren und der dabei zur Anwendung gekommenen Geräte gelten heute aufgrund ihrer weiten Verbreitung allerdings die beiden Destillierbücher des Straßburger Wundarztes Hieronymus Brunschwig (1450–1512), das 1500 erschienene „Kleine Destillierbuch“, das Liber de arte distillandi de simplicibus, und das wesentlich umfangreichere, im Jahr 1512 herausgebrachte „Große Destillierbuch“, das Liber de arte distillandi de compositis. Diese in deutscher Sprache verfassten und zur besseren Verständlichkeit illustrierten Bücher wurden in mehreren Auflagen gedruckt und auch in andere Sprachen übersetzt.9

Dass Branntwein nicht nur zu medizinischen Zwecken verkostet wurde, belegen die erhaltenen zeitgenössischen Werke von Dichtern und Sängern, indem sie volkssprachlich den schmalen Grat zwischen Medikation und Suff humorvoll-parodistisch aufs Korn nahmen. Überregionale Aufmerksamkeit erfuhren besonders Schriften, die gedruckt wurden. Ein Beispiel hierfür ist das als Einblatt im Selbstverlag publizierte Gedicht „Wem der geprant wein schad oder nucz sey, vnd wie er gerecht oder felschlich gemacht sei“ des Nürnberger Spruchdichters, Barbiers und Wundarztes Hans Folz (1435/40–1513) von 1491. Darin zählt der Dichter einerseits die ihm als Arzt bekannten medizinischen Anwendungsmöglichkeiten von Branntwein und Branntweingemischen in Form von Paarreimen auf. Andererseits sparte er nicht mit Anspielungen darauf, übermäßiges Branntweintrinken führe dazu, dass „Manchem der Kopf im Wirbel dopt“; regelmäßige Schnapstrinker stürben ihm zufolge eines elenden Todes mit geschwollenem Bauch und Schenkeln.10

Gerade für die Stadtobrigkeiten bestand im Branntweintrinken der Bevölkerung ein kaum lösbarer Zielkonflikt. Einerseits galt es die überwiegend zünftig organisierten Branntweinhersteller, die Apotheker und Wundärzte, aber auch Bader oder Destillateure und ab dem 16. Jahrhundert die „Branntweiner“ genannten Branntweinbrenner aus medizinischen und fiskalischen Gründen zu fördern und andererseits deren Ausstoß um der öffentlichen Ordnung Willen so zu regulieren, dass es nicht zu einer unkontrollierbaren Zunahme alkoholbedingter Exzesse kam. Im späten 15. Jahrhundert wurde der Umgang mit Alkoholika beispielsweise in den städtischen Ordnungen Nürnbergs kodifiziert, weil das „vberschwenckliche sauffen vnd voltrincken“ laut der Nürnberger „Siechenkobel-Ordnung“ neue gesetzliche Regelungen erforderte.11 So befasste sich die dortige Justiz etwa mit dem Verbot des Verkaufs von Weindestillaten an kirchlichen Festtagen, um dem Phänomen unkontrollierbarer Starkberauschter zu begegnen, die sich als Störenfriede nicht mehr den Anstandsgeboten entsprechend verhielten. Hierzu ist zu bemerken, dass noch im frühen 16. Jahrhundert alle vier bis fünf Tage ein kirchlicher Festtag anstand.12 Andererseits finanzierten als Akzisen bezeichnete indirekte (Verbraucher-)Steuern auf Lebensmittel und in hohem Maße gezielt auf Alkoholika, einen beträchtlichen Teil der kommunalen Haushalte. Im späten 15. Jahrhundert erhoben Städte wie Paderborn deshalb „Jahrmarktsakzisen“ auf diejenigen Waren, die auf den Märkten verkauft wurden, darunter Wein und Branntwein.13 Dass diese Akzise eine große fiskalstrategische Bedeutung für die Stadt besaß, wird aus deren hartnäckigen Versuchen ersichtlich, dieses als Pfand des Fürstbischofs als Stadtherren erworbene Recht dauerhaft zu behalten, d. h. mit einer hohen Einmalzahlung abzulösen, was erst nach jahrzehntelangen Verhandlungen ab 1604 im Jahr 1642 gelang.14

Trinkregeln für den Verzehr von Branntwein waren eine Facette der sowohl in den größeren Städten als auch in den großen fürstlichen Territorien aufkommenden Luxusgesetzgebung des 16. Jahrhunderts.15 Diese zielte nicht nur darauf ab, mittels Sozialdisziplinierung die Herrschaftsausübung durch die Landes- oder Stadtobrigkeit zu rationalisieren, indem die bestehenden Hierarchien innerhalb der betreffenden Kommune kontinuierlich überprüft und bestätigt wurden.16 Darüber hinaus galt es als wichtigstes gesellschaftliches Ziel die Ordnung aufrecht zu erhalten, weshalb einer Destabilisierung der Sitten vorzubeugen und eventuelle private finanzielle Kollapse zu verhindern waren. Als besonders kritisch galt in dieser Hinsicht, dem übermäßigen Verzehr von Alkoholika beizukommen, weil der ansteigende Rausch die Sinne trübte und Trinker dementsprechend enthemmt kaum mehr auf die Einhaltung der Ordnung achteten bzw. achten konnten.

2 Zur Kunst des Destillierens

Technisches und technikgeschichtliches Schrifttum zur Spirituosenherstellung sind Legion. Aus diesem Grund fokussieren wir an dieser Stelle darauf, lediglich Grundzüge zu skizzieren, was dem besseren Verständnis des in den nachfolgenden Kapiteln Behandelten zuträglich ist.

Zur Destillation ist eine spezielle technische Vorrichtung notwendig, die sich bis ins 19. Jahrhundert zumeist aus mindestens drei Glas-, Keramik- oder Kupfergefäßen zusammensetzte. Dazu gehört der über einem offenen Ofen- oder Herdfeuer angebrachte Kolben, der auch als Schale oder Pfanne ausgelegt sein konnte. Im Kolben befand sich die Flüssigkeit, aus der das Destillat gewonnen werden sollte. Auf den Kolben wurde der Destillierhelm gesteckt. Der Spalt zwischen Kolben und Helm wurde mit einer als lutum bezeichneten Klebesubstanz aus Lehm, Papier und Pflanzenfasern abgedichtet.17 Die Form des Helms war entweder kugelig oder spitzoval. Aufgrund ihrer jeweiligen Form werden die Helme in den historischen Schriftquellen als Alembik, Glocke, Brenn- oder Rosenhut angesprochen. Bildeten der Kolben und der Alembik ein einziges Gefäß, so handelt es sich um eine sogenannte Retorte, landläufig auch Storchenschnabel genannt. Das Auffanggefäß musste keine bestimmte Form besitzen, doch waren zylindrische und leicht kugelige Töpfe mit flacher Rückseite und Ausguss an der Vorderseite weit verbreitet. Die flache Rückseite diente dazu, das Gefäß möglichst bündig an die Destillierapparatur, das Kühlfass oder an eine Wand stellen zu können. Der Ausguss erleichterte das Umfüllen des Destillats oder der bereits fertig gemischten Spirituose in kleine Gebinde.

Beim Destillieren wurde die Flüssigkeit im Kolben langsam bis zum Siedepunkt erhitzt, sodass sie verdampfte. Der Dampf stieg vom Kolben aus in den Alembik auf. Am Scheitelpunkt des steilwandigen Gefäßes kühlte der Dampf wegen des Temperaturunterschieds ab und kondensierte zu Tropfen. Diese liefen nun auf der Innenseite des Helms nach unten in eine Auffangrinne oder in ein Rohr ab, welches in das Auffanggefäß mündete.18

2.1 Zur Reinhaltung des Destillats

Die Nutzung von kupfernen und verzinnten Branntweindestillationsgeräten barg im Unterschied zu ihren keramischen — allerdings wesentlich unpraktischeren und weniger haltbaren — Pendants manche abnutzungs- oder produktionsbedingte toxikologische Gefahr durch metallische Verunreinigungen. Inwieweit solche Gesundheitsrisiken bereits im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit in Bezug auf Hochprozentiges Gegenstand behördlicher Betrachtungen war, ist nicht geklärt. Spätestens im frühen 19. Jahrhundert war die Genussmittel- und Lebensmittelsicherheit aber Teil der staatlichen Gesundheits- bzw. Hygienefürsorge. So veröffentlichte die „Regierung zu Cöln“ am 31. Juli 1832 beispielsweise ein Gutachten der „Wissenschaftlichen Deputation für das Medizin Wesen vom 20. Juli 1831“, wonach beim Branntweinbrennen darauf zu achten sei, dass eine „Verhütung metallischer Verunreinigung des Branntweins, hauptsächlich durch Kupfer“ erfolgt: „Der Fall einer Verunreinigung des Kartoffelbranntweins im Kreise Düren durch Kupfer und einer Vergiftung des Brunnenwassers zu Malmedy durch dasselbe Metall, hat zu nachstehender Aeußerung der K. wissenschaftl. Deputation für das Medicinalwesen zu Berlin v. 20. D. M. Veranlassung gegeben, welche wir hiermit warnend zur allgemeinen Kenntnis bringen. […] ad. 1 Nicht allein der Kartoffelbranntwein, sondern auch der aus Getreide erscheinen kupferhaltig und dadurch giftig, wenn sie nach gewöhnlicher Art destillirt worden, weil die Maische von beiden freie Essigsäure und Fuselöl enthält, die beide auflösend auf das Kupfer einwirken. Kommt die Maische auf die Lutterblase und der Lutter [spiritusarmer Branntwein] auf die Weinblase, so lösen beide noch Kupfer auf und färben das Destillat oft blaugrün. Liegt ein solcher Branntwein lange auf Lagerfässern, bevor er genossen wird, so lagert sich am Boden desselben eine grüne schmierige Substanz, eine Art von Kupferseife ab. Das Verzinnen der Helme und Kühlröhrchen ist von keinem sonderlichen Nutzen. Die Verzinnung löset sich bald ab, weil unter Mitwirkung der Säure und des Oels im Branntwein ein electrochemischer Prozeß erfolgt, welcher die Oxidation und Auflösung von Zinn begünstigt. Das einzige Mittel, um die Verunreinigung des Branntweins durch Kupfer zu vermeiden, wenn aus gewöhnlichen Geräten destillirt wird, besteht darin, dem Lutter, wenn er auf die Weinblase kommt, für jedes Quart [rund 1,17 Liter] berechnet, vier Loth [ein Loth entspricht 14,6 Gramm] Holzasche oder ein halb Loth Pottasche zuzusetzen. Hierdurch wird Säure, so wie Oel gebunden und zurückgehalten und der Branntwein geht klar und kupferfrei über.“19 Diese Publikation richtet sich offensichtlich an die Spirituosenhersteller, die mit den technischen Hinweisen ihre Produktion modifizieren konnten und fortsetzen sollten. Solcherart Empfehlungen markieren allerdings nur bedingt den Beginn der modernen Lebensmittelüberwachung, die heutzutage in deutlich größerem Maße auf das Verbraucherwohl fokussiert.

Festzuhalten ist aber auch, dass sich ein vergleichbarer technischer, wenn auch nicht weiter technologisch ausgeführter Hinweis bereits in Christoph Weigels Ständebuch von 1698 zu dem oben geschilderten Verunreinigungsphänomen findet: „Wann sie [die „Brandwein-Brenner“] abgelaeutert haben / so giessen sie das Wasser oder Phlegma / so nach der Laeuterung hinten in der Blasen geblieben / bald heraus und hinweg / denn es sonst in die [kupferne] Blase sehr einzufressen pfleget.“20 Das Zitat aus dem auf die Nürnberger Handwerke bezogenen Gewerbekompendium Weigels ist in diesem Zusammenhang außerordentlich wichtig, weil es belegt, dass Branntweinbrennern bereits in der frühen Neuzeit über den Zusammenhang von toxischem Brenngut und Gefäß-Korrosion Bescheid wussten und dieses Wissen mit dem Autor teilten. Demnach ist davon auszugehen, dass die im 19. Jahrhundert verunreinigte Spirituosen Herstellenden mit Vorsatz die Qualität ihrer Erzeugnisse vernachlässigten, um im Zweifelsfall Kosten zu sparen und damit höhere Profite zu generieren — denn die im Gutachten genannten Zusätze zur Reinhaltung des Destillats finden sich so ebenfalls bei Weigel. Im Übrigen scheint das noch nicht systematisch erforschte Phänomen geschmacklich minderwertiger und hygienisch bedenklicher Spirituosen (vgl. 18f) in der gesamten frühen Neuzeit problematisch gewesen zu sein.

3 Etymologie des Hochprozentigen

So vielfältig die Spirituosen sind, so unterschiedlich waren und sind die Bezeichnungen für sie. Im deutschsprachigen Raum treten uns Spirituosen im 15. Jahrhundert zunächst unter Bezeichnungen wie „geprannter wein“ aus den Quellen entgegen, woraus sich am Ende des Spätmittelalters der Begriff Branntwein entwickelte. Das aus den beiden hybriden, in ihrer Kombination gar paradox wirkenden Teilen „Brannt“ und „Wein“ zusammengesetzte Wort ist beschreibender Natur und bezieht sich auf die Destillation von Wein, übersetzt als Wortfindung das technische Verfahren zur Erzeugung von Spirituosen. Dass die deutsche Bezeichnung Branntwein international gebräuchlich war und gleichzeitig stark umgangssprachlich und mundartlich in zahllose lokale und regionale Variationen auffächerte, verdeutlicht das entsprechende Lemma in Johann Christoph Adelungs „Grammatisch-kritische[m] Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart“ von 1793: „Im Niedersächsischen lautet dieses Wort Brannewien, Barnewien, im Holländ. Brandewijn, im Dän. Brändeviin, im Schwed. Braenwin, im Engl. Brandywine, Brandy. Weil es wirklich einen gebrannten, d.i. gebrenneten oder destillirten Geist bedeutet, es über dieß auch neuern Ursprunges ist, so schreibt man es füglich Branntwein. Die es Brandwein schreiben, haben indessen die Analogie älterer Wörter vor sich, wo Brand häufig für Brannt stehet. Die letzte Sylbe Wein rühret entweder daher, weil man dieses Getränk zuerst aus Wein und Weinhefen bereitet, oder weil man ehedem auch alle starken Getränke einen Wein genannt. Die niedrigen Mundarten haben mehrere zum Theil seltsame Ausdrücke, diesen Geist, besonders die schlechteste Art desselben, zu benennen; z.B. Fusel, blauer Zwirn, Mauernschweiß, Finkeljochen, eigentlich Fenchelbranntwein von dem Nieders. Juche, Jauche, Juchen, Brühe.“21

Heute ist der Begriff Schnaps als Sammelbegriff oder Synonym für hochprozentige Alkoholika zwar in aller Munde, doch besitzt er gegenüber Branntwein eine erstaunlich geringe historische Tiefe. So definiert ihn Johann Christoph Adelung (1723–1806) in seinem Wörterbuch noch gar nicht. Dort ist vielmehr nur von dem Verb „schnappsen“ als Bezeichnung dafür, „im gemeinen Leben, einen Schluck Branntwein zu sich zu nehmen, ein Glas Branntwein trinken“ zu lesen.22 In dem im Vergleich zu Adelungs Werk etwas jüngeren Wörterbuch der Brüder Grimm findet sich zwar der Begriff „schnaps“ als ein gebräuchliches frühneuzeitliches Wort hergeleitet, doch scheint es regional nur verwandte Bedeutungen gehabt zu haben, die im Zeitraum vom späten 16. bis ins späte 17. Jahrhundert vorrangig eine zeitlich kurzfristige Handlung im Sinne von „schnappen“, „auf einen Streich“ usw. umschrieben.23 Im Niederdeutschen lässt sich zuerst nachweisen, dass sich „schnapps“ im Lauf des 18. Jahrhunderts mitunter als eine „besondere bezeichnung einer gewissen menge branntwein, so viel man auf einmal schnappen kann“, einen „schluck“, eingebürgert habe, wobei „schnapssen“ einen despektierlichen Unterton besaß.24 Von Norddeutschland aus verbreitete sich die Bezeichnung „schnapps“ zuerst nach Mittel- und Oberdeutschland, etablierte sich in den 1820er- bis 1830er-Jahren in der Schweiz und etwa zeitgleich im süddeutschen und übrigen deutschsprachigen Alpenraum. In enzyklopädischen Werken des frühen 19. Jahrhunderts findet sich die Darstellung aus Grimms Wörterbuch bestätigt. In der von dem Lexiographen Johann Georg Krünitz (1728–1796) begründeten „Oeconomischen Ecyklopädie“ findet sich 1827 dieser Eintrag: „Schnapps, eine nur im gemeinen Leben übliche scherzhafte Bennennung eines Schlucks Branntwein, auch eines Glases Branntwein, wahrscheinlich daher, weil es in einem Schnappe getrunken wird. Einen Schnapps machen oder nehmen, einen Schluck Branntwein trinken. Es bedeutet auch oft Branntwein überhaupt; daher ein Glas Schnapps, eine Flasche mit Schnapps, mit Branntwein.“25

Dabei gilt es zu beachten, dass „Branntwein“ bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts der in amtlichen Zusammenhängen weitaus häufiger verwendete Begriff blieb, im literarischen Sprachgebrauch und in den Zeitungen präsent war und vermutlich auch in der Alltagssprache seine Verbreitung behielt. Im „Damen Conversations Lexikon“ von 1834 findet sich das Lemma „Branntwein“, aber kein entsprechender Eintrag für „Schnaps“.26 Gleiches gilt für die erste Ausgabe des „Brockhaus-Bilder-Conversations-Lexikon“27 von 1837, in dem die Beschreibung der Herstellung und Nutzung von Branntwein sogar einen noch breiteren Raum einnimmt, oder für „Herder’s Conversations-Lexikon“28 von 1854. Dass viele Menschen zumindest in der gesellschaftlichen Übergangsphase vom Absolutismus und Feudalismus des 18. zum Konstitutionalismus und der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts beide Begriffe möglicherweise situativ oder abwechselnd verwendeten, legen wiederum Literaturbeispiele nahe. Der 1749 geborene und 1832 gestorbene Johann Wolfgang von Goethe beispielsweise hielt in der von ihm herausgegebenen kunst- und kulturkritischen Zeitschrift „Ueber Kunst und Altertum“ in der Ausgabe von 1821 ganz selbstverständlich fest: „Es ist eine Forderung der Natur, daß der Mensch mitunter betäubt werde, ohne zu schlafen. Daher der Genuß im Tabakrauchen, Branntweintrinken, Opiaten.“ Er verwendete also einen Begriff, den er seit seiner Jugend als Bezeichnung für Spirituosen kannte und beispielsweise bereits im 1773 gedruckten „Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand“29 in einer Gasthausszene im ersten Akt publizistisch verwendet hatte. Es ist aber andererseits genauso auszuschließen, dass ihm nicht auch der Begriff Schnaps geläufig war, weil er diesen in seinem 1794 im Hoftheater zu Weimar uraufgeführten Lustspiel „Der Bürgergeneral“ sicher nicht zufällig als Namen für einen Bader, also einen handwerklichen Destillateur, vorsah. Abgesehen davon ist in seinem zwischen 1765 und 1832 erschienen Gedicht „Gutmann und Gutweib“ in der neunten und der zehnten Strophe von einem „Fläschchen Schnaps“ die Rede.

3.1 Fusel

„Man könnte glauben, daß dieses Wort [Fusel] aus dem Nieders. und Dänischen Fennkool, Fennikel, Fenchel, und Jauche, ein dicker trüber flüssiger Körper, zusammen gesetzet sey, so daß dieses Wort eigentlich einen schlechten Fenchelbranntwein bedeuten würde. Allein, im Schwed. ist Finckel, verdorbener schlechter Wein, Lauer, imgleichen schlechter Kornbranntwein, im neuern Griech. aber Φεκλη, Weinhefenbranntwein, welches Hr. Ihre von Faecula herleitet. In der rothwälschen Diebessprache, welche viel von der jüdisch-deutschen Mundart hat, ist hingegen Jochem, Wein, so aus dem Hebr. "!(Jain), verderbt worden. Welches nun von diesen Wörtern zunächst hierher gehöre, mögen Andere bestimmen.“30 Mit Blick auf die aktuell gängigen Wörterbücher beschreibt dieses Zitat von 1854 aus Herders „Conversations-Lexikon“ vornehmlich ein bis heute nicht aufgelöstes Dilemma. Offensichtlich ließ sich schon zum damaligen Zeitpunkt keine schlüssigere etymologische Herleitung des Begriffs Fusel treffen, als dessen vermeintlich eher nieder- bzw. norddeutsche oder skandinavische Herkunft zu vermuten, die alle folgenden Fachautoren in ähnlichem Wortlaut wiedergeben. Als ältester schriftlicher Beleg des Begriffs gilt hingegen eine Nennung in Johann Gottfried Schnabels (1692–1751/58) zwischen 1731 und 1746 in der Reichsstadt Nordhausen in Thüringen erschienener vierbändiger Robinsonade, die im 19. Jahrhundert unter dem Titel „Die Insel Felsenburg“ berühmt wurde. Die Folie einer abgelegenen fiktiven Insel diente dem Schriftsteller zur Modellierung einer frühaufklärerischen und pietistischen Gesellschaftsutopie, nicht unverwandt der Insel Utopia des Thomas Morus. Im dritten Band, der 1736 herauskam, erwähnt der auf dem Titelblatt als „Sachse“ angesprochene Ich-Erzähler im Zusammenhang mit einem Degenduell, dass sein Gegner „eine gar zu starke Dosis von Herzwasser sogenanntem Fusel zu sich genommen“ hatte und völlig betrunken entsprechend kampfschwach auftrat.31 Somit lässt ein Thüringer Schriftsteller seinen sächsischen Protagonisten „Fusel“ zwar aussprechen, doch handelte es sich dem Zitat zufolge um einen Begriff, der im Sprachgebrauch bereits etabliert gewesen sein muss. Bemerkenswert ist die synonyme Nennung von „Herzwasser“. Im Wortschatz der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bezeichnete man damit einerseits wässrigen Ausfluss (an Magenflüssigkeit oder Galle) und andererseits eine Kräuter-Arznei auf Branntweinbasis, welche laut dem „Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart“ zufolge als „herzstärkend“ galt.32 Außerdem spielte der Begriff Herzwasser in der christlichen Kunst eine größere Rolle, indem er inschriftlich vor allem in Gemälden des 16. bis 18. Jahrhunderts mit dem „Christus-als-Apotheker-Motiv“ auftaucht.33 Diese Bilder zeigen den Erlöser in einer Offizin, umgeben von zahlreichen Arzneien und Medikamenten, die sich in „Seelen-Arzneimittel“ und „Leibes-Arzneien“ wie Augenwasser, Herzwasser, Magenwasser oder Kraftwasser gliedern.34 Die inhaltliche Schnittmenge der angeführten Hinweise verweist darauf, dass mit dem Wort Herzwasser im 18. Jahrhundert offensichtlich unterschiedliche Flüssigkeiten und Sachverhalte, Symboliken be- und umschrieben werden konnten, die nicht unbedingt zur begrifflichen Schärfung von „Fusel“ beitragen.

Der zur Berliner Seccesion zählende Maler und Schriftsteller Hans Baluschek (1870–1935) schilderte den bereits im späten 18. Jahrhundert als Inbegriff für billigen, minderwertigen Branntwein geltenden „Fusel“ in einer seiner gesellschafts- und sozialkritisch gemeinten, im unmittelbaren Wortsinn düster angelegten Kohlezeichnungen des 1906 entstandenen Zyklus „Opfer“ als Ursprung eines schrecklichen Übels, in die ein Mensch geraten kann.35 Das Bild zeigt zwei Sturzbetrunkene, die an einem Tisch in einem dunklen Raum vor geleerten Schnapsgläsern sitzen, ergo Opfer ihrer eigenen Trunksucht sind. Baluscheks ausschließliche Inszenierung des vollzogenen Alkoholmissbrauchs lässt die Betrachtenden die Perspektivlosigkeit der beiden Gestalten erahnen. Ihr Opfer soll zu Mäßigkeit und Alkoholverzicht, genauer auf den Verzicht auf billigen Fusel mahnen.

In lebensmittelchemischer Hinsicht handelt es sich bei Fusel um olfaktorisch wirksame Beimengungen, „die den Geruch und Geschmack des Äthyalkohols in den verschiedenen Branntweinen begleiten. Die Branntweine enthalten 0,3 bis 0,6 Proz. F., der Kognak mehr; reiner Rum und Arrak sind fuselfrei“.36

3.1.1 Couragewasser

Johann Spielmanns im Feuilleton der „Innsbrucker Nachrichten“ im Jahr 1900 erschienener Erlebnisbericht über seine glücklose Bärenjagd in Südtirol, enthält eine beiläufige Information zur Verpflegung des Jägers auf der Pirsch, die aus „reichlich Couragewasser […] und Beißvorrath“ bestand.37 Dass es sich bei dem erwähnten „Couragewasser“ um Hochprozentiges handelte, liegt auf der Hand. Er konnte davon ausgehen, dass es diesbezüglich keiner weiteren Erklärung bedurfte, sondern die Leserinnen und Leser vielmehr genau wusste, was gemeint war. Doch welche Art Getränk ist gemeint? Handelte es sich beispielsweise um eine allgemeine verstandene, regional scherzhaft gemeinte, umgangssprachliche Bezeichnung für billigen Schnaps, was zum Beispiel das „Wörterbuch der Wiener Mundart“ — projiziert auf den heutigen Sprachgebrauch — vermuten lässt?38 Um diese Frage zu klären, lohnt sich ein Blick in die Literaturgeschichte.

In seinem letzten Roman, der satirisch-komischen Erzählung „Der Komet, oder Nikolaus Marggraf“ ließ Jean Paul die Hauptfigur, den „Fürstapotheker Nikolaus Marggraf“ darüber sinnieren, seinem „langsamen, eiskalten, faulthierischen Rezeptuar“, einem antriebslosen Apothekergehilfen, „drei vier Gläser Couragewasser“ zu verabreichen, damit dieser aufgeputscht vom Alkohol mit einem Arbeitskollegen, dem sogenannten Stößer, ein heftiges Wortgefecht führen möge.39 In dieser zwischen 1820 und 1822 als Fragment veröffentlichten Erzählung verwendete der 1763 im oberfränkischen Wunsiedel geborene und 1825 in Bayreuth verstorbene Schriftsteller den Begriff „Couragewasser“ offensichtlich als Synonym für billigen Branntwein, der in zahlreichen seiner vorangegangenen Veröffentlichungen, die ein breites weltanschauliches Spektrum ihrer Zeit abbilden, zu finden ist. Diese Wortdeutung erhält durch weitere literarische Belege aus den Werken von Zeitgenossen Jean Pauls Kontur, von denen eines aus der Feder des Jenenser Schriftstellers, Literaturkritikers und „Wiederentdeckers des deutschen Volksmärchens“ Johann Karl August Musäus (1735–1787) angeführt wird.40 Im ersten Teil von dessen dreibändigem Briefroman „Grandison der Zweite, oder Geschichte des Herrn von N***“ von 1760 entbrennt eine lebhafte Diskussion zwischen einer der Hauptfiguren, dem „Fräulein Amalia“, und ihrem Vetter rund um dessen zwanghaftes „Brandeweintrinken“, wobei er selbst Spirituosen als „Werkzeuge des Teufels“ verdammt.41 Die Diskussion endet schließlich damit, dass er Amalia bittet „das Bisgen Couragewasser, das noch in der Flasche ist, austrinken [zu dürfen], dieses wird meinen Muth stärken, daß ich in dem Vorsatze beharren kann, dieses schädliche Getränke auf ewig zu verschwören.“ Abgesehen davon, dass diese Aussage als das hohle wie pathetische Geschwätz eines Säufers vermittelt wird, verdeutlichte Musäus mit dieser Aussage, der Vetter wollte sich Mut antrinken, ihm demnach der Schnaps origineller Weise zu mehr Courage im Kampf gegen das Schnapstrinken verhelfen sollte.

Eine variierende historische Herleitung und alternative Erklärung des Begriffs Couragewasser bieten die Ausführungen des Berliner Professors des „koeniglich-preußischen Corps des Caders“, Historikers und Toxikologen Johann Samuel Halle (1727–1810) aus dem Jahr 1786. Ihm zufolge, sei „Brantwein“ um 1500 für ein Mittel gehalten worden, um „gesund, jung und schoen“ zu bleiben, weshalb die ältere „Menschenhaelfte“ begonnen hätte, ihn als ein „Couragewasser“ zu trinken.42 Halle schreibt weiter, dass das eine wohltuende „verfliegende Waerme“ bereitende Couragewasser des „guten Geschmacks“ halber ein mit Gewürzen aromatisierter Branntwein sei.43 Im Unklaren lässt Samuel Halle die Lesenden zwar über die Menge des verzehrten Getränks, doch scheint er von regelmäßig eingenommenen kleinen Mengen in der Art von Arznei zu berichten. Dass „Courage-Wasser“ im 18. Jahrhundert zweifellos auch als Arznei galt, lässt sich anhand der enzyklopädisch-lexikalischen Literatur eindeutig klären. In Noel Chomels (1633–1712) 1750 aus dem Französischen ins Deutsche übersetzten „Oeconomisch- und Physikalische[n] Lexicon“ wird unter dem betreffenden Lemma jedenfalls darauf verwiesen, „es sey dieses Wasser ueberaus kraeftig, das Gedaechtnis zu staercken und den Appetitum venreum zu excitiren [den Geschlechtstrieb wecken]. Ueberhaupt staercken dergleichen Waesser die Nerven und Lebens-Geister, daher sie auch Hertz- und Haupt staerckende Wasser sind“44; kurzum kann Couragewasser als Potenzmittel herhalten. Verabreicht werden sollte die Spirituose übrigens nur „löffelweise“. Franz Philipp Breitenbachs (1774–1847) im Jahr 1800 herausgebrachtes „Ganzes der Branntweinbrennerey“ zur „Bereitung des Branntweins und des Brannteweins und der verschiedenen Liqueure“ schildert die Zusammensetzung einer bestimmten Art von Couragewasser, das hinsichtlich der Inhaltsstoffe an die Wirkstoffkombination einer im weitesten Sinn anregenden Arznei denken lässt und hierdurch mit Chomels Darstellung durchaus korrespondiert. Breitenbach zufolge „nehme man 5 Maas [rund 5,5 Liter] Ameisenspiritus, welcher 2 bis 3 Mal über frischen Ameisen ausgezogen worden / 4 Loth Cubeben [ca. 64 Gramm Pfeffer] / 3 Loth Citronenschalen [ca. 48 Gramm] / 2 Loth [ca. 32 Gramm] Pommeranzenschalen, Veilchenwurzel, Zittwerwurzel [Curcuma], Storar [Storaxbaumgewächs] / 1 Loth [ca. 16 Gramm] Weinsteinsalz, Melisse, Salbei, Ysop, Nelken, Cardemomen, Mastir [Harz vom Mastixbaum], Benzoe, Sternanis“ zur Bereitung der Grundmischung und gebe zuguterletzt noch rund „3 Maas“ [rund 3,5 Kilogramm] Zucker hinzu.45 Weil eine Anzahl aromatischer Rezepturen für Couragewasser in der enzyklopädisch-lexikalischen Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts überliefert sind, mag an dieser Stelle eine weitere Nennung genügen, um den Charakter der Zusammensetzung dieser offenbar grundsätzlich ‚gewürzten‘ Spirituose — was aus den eingangs des Kapitels angeführten Literaturbeispielen allerdings nicht hervorgeht — zu beleuchten. In Carl Wilhelm Schmidts Büchlein zur „Destillirkunst“ von 1823 finden sich zahlreiche Rezepte zur Aromatisierung unterschiedlicher Branntweine, darunter auch die für „Couragewasser“. Demnach kommen bei dessen Herstellung auf einen oder anderthalb Liter Hochprozentiges, vermutlich Kartoffel- oder Kornbrand, jeweils 117 Gramm „Zimmtblüthen, Coriander, Süßholz, Camillen“, 175 Gramm „Fenchelsamen“, 146 Gramm „Pommeranzenschalen“ und jeweils 58 Gramm „Salbei, Rosmarin“. Stimmen die eingesetzten Zutatenmengen, so erhält man hieraus eine weiße Flüssigkeit.46

Der historisch-literarische Befund erbringt ein mehrdeutiges Ergebnis. Es scheint so, als ob Couragewasser entweder eine vulgäre Bezeichnung für billigen Branntwein sein konnte oder kontextabhängig für ein Arznei- und Potenzmittel. Die neuere Etymologie tendiert eher zu Erstgenanntem und identifiziert zudem Bezüge zu einem weiteren historischen Begriff im Spirituosenkontext, dem des Fusels.47

3.2 Gebrannter Wein

Im Jahrhundert der aufklärenden Lexika wurde das wichtigste Wissen zum Zweck von dessen konsequenter Vermarktung zielgruppenorientiert kompiliert, unter anderem für Frauen. So widmet sich das „Damen Conversations Lexikon“ von 1834 auch der erstaunlich anschaulichen Darstellung insbesondere der Technologie und Fertigungspraxis des Hochprozentigen — ein mögliches Lemma „Schnaps“ fehlt dort übrigens; möglicherweise weil der Begriff zu vulgär erschien: „Branntwein ist ein geistiges Getränk, welches man durch Destillation (s. d. Art.) oder, was dasselbe ist, Brennen, aus verschiedenen Vegetabilien, am gewöhnlichsten aus Getreide, nachdem dieselben in Weingährung gebracht worden, gewinnt, und dessen Erfindung den Arabern zugeschrieben wird. Das Getreide wird geschroten und mit Malz im Möschbottich eingerührt, welches das Einmöschen heißt. Nachdem die Mischung kurze Zeit gestanden, rührt man sie in heißem Wasser, setzt, nachdem sie lau geworden, Hefe zu, und läßt das Gefäß zugedeckt so lange ruhig stehen, bis die Gährung statt findet. Das gewonnene Produkt heißt der Mösch, der in die Branntweinblase gebracht und destillirt wird. Der erste Abzug (Destillat) heißt Lauer und ist noch sehr verunreinigt, man pflegt daher noch ein zweites und drittes Mal zu destilliren, und erhält dadurch einfachen und doppelten Branntwein. Durch nochmaliges Destilliren erhält man den Weingeist, der desto reiner (rectificirt) wird, je öfter man ihn überdestilliren läßt. Man setzt zur zweiten Destillation des Branntweins verschiedene Substanzen, (Citronen, Kümmel, Pommeranzen, Anis u. dgl.) zu, welche aromatische Theile enthalten, und gibt dadurch dem Branntwein einen eigenthümlichen Wohlgeschmack, indem man zugleich Zucker zusetzt. Der beliebte Franzbranntwein wird aus Wein, Weintrebern und Weinhefen gewonnen.“48 Dass Damen der Gesellschaft, an welche dieses Lexikon adressiert war, über solcherart Wissen verfügen sollten, erstaunt nur auf den ersten Blick. Zu bedenken gilt vielmehr, dass längst vielerorts Mäßigkeits- und Anti-Alkohol-Vereine etabliert waren und sich deren Anhängerschaft zu größeren Teilen aus Frauen zusammensetzte, die sich entsprechend informieren wollten. Darüber hinaus verdeutlicht der Lexikoneintrag, wie verbreitet das vermeintliche Spezialwissen um die Branntweinbereitung in dieser Zeit bereits war und nimmt mittelbar die zahllosen Spirituosenrezepte der in den folgenden Jahren aufblühenden, ebenfalls an die adeligen, bürgerlichen, auch bäuerlichen (Haus-)Frauen adressierten Kochbuchliteratur vorweg.

3.3 Gebranntes Obst

In Südwestdeutschland entwickelte sich die erste nennenswerte Obstbrandherstellung zwischen 1500 und 1550. Hierbei spielten insbesondere die fruchtbare Rheinebene und das Bodenseegebiet, aber auch die Mittelgebirgslagen des Schwarzwalds eine hervorzuhebende Rolle. Während die Fluss- und Seeregion generell geeignete Anbauflächen und eine gute Verkehrsanbindung boten und klimatisch begünstigt waren, eigneten sich die Hanglagen weniger zum Anbau von Getreide, dafür aber zur Viehhaltung, insbesondere auf Streuobstwiesen. Dieses Streuobst konnte durch die Vergabe von Destillierprivilegien nicht nur als Viehfutter oder Ergänzung des Nahrungsmittelspielraums der bäuerlichen Bevölkerung durch Haltbarmachung etwa mittels Darren im Sinne eines Ernteüberschusses dienen, sondern auch zu verkäuflichen Spirituosen weiterverarbeitet werden.49

Die Integration der Spirituosenherstellung aus Obst in das jahreszeitlich geprägte bäuerliche Wirtschaften gelang in den betreffenden Gebieten spätestens im 18. Jahrhundert, weil sich durch die Veredelung der Frucht mittels Destillation die Flächenerträge steigern ließen bzw. ein weiterverarbeitetes Erzeugnis einen höheren Preis am Markt erzielte. In den nichtamtlichen Statistiken und Landesbeschreibungen des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts scheint die Herstellung von Spirituosen nicht zuletzt deshalb auf, weil sich deren Herstellung in Obst- und Weinanbauregionen längst als bemerkenswerter Teilbereich örtlicher Wirtschaftsweisen etabliert hatte und in nennenswertem Umfang auch zur nachhaltigen Wirtschaftlichkeit der in lokale und regionale Handelsnetze einspeisenden bäuerlich-agrarischen Ökonomien beitrug, so etwa in Unterfranken. Für das säkularisierte Territorium der Würzburger Fürstbischöfe beispielsweise konstatierte Johann Kaspar Bundschuh (1753–1814) im sechsten Band seines zwischen 1799 und 1804 erschienenen sechsbändigen „Geographischen Statistisch-Topographischen Lexikon[s] für Franken“ aufgrund des gewerbsmäßigen Umfangs der Obst- und Weindestillation pauschal, dass die „unter die Zweige der Industrie, vermoege welcher im Hochstift die erzeugten Produkte verarbeitet und veredelt werden, gehoeren auch die Kartoffel, Branntweinbrennereien, nebst den Verrichtungen zu Essig und Liqueur“50. Demnach wurden im gesamten Hochstift nicht nur einfache Obstspirituosen hergestellt, sondern Destillate zusätzlich durch Zuckerzugabe und Mazeration als höherwertige Liköre angeboten. Der Hinweis auf den (Branntwein- oder Wein-) Essig mag als Fingerzeig zu lesen sein, dass professionelle Destillateure — wohl in Städten wie Würzburg oder den südlich davon gelegenen Mittel- und Kleinstädten Kitzingen oder Ochsenfurt — zusätzlich auch Essig, wozu Traubentrester auch verarbeitet werden konnte, in ihrem Produktspektrum führten. Dies erscheint naheliegend, weil durch den lokalen und regionalen Wein- und Obstbau der zur Essigherstellung notwendige Alkohol entweder aus dem Fruchtsaft oder Wein destilliert oder aus den Weintraubenpressrückständen gewonnen werden konnte, dem sogenannten Trester, Lauer oder Treber („Tresterbrände“, „Tresteressig“). Verhandelt wurden die Branntweine von international vernetzten Kaufleuten, wie etwa der in Kitzingen am Main ansässige Kaufmannsfamilie Sander, die ab dem späten 17. Jahrhundert als Wein- und Branntweinhändler zu stetig wachsendem Wohlstand gelangte. Der bekannteste Spross dieser Familie, Johann Daniel (1680–1731), erlangte durch geschickte Verhandlungen mit der Landesherrschaft sogar das extrem profitable Transithandelsmonopol für Branntwein im Hochstift Würzburg. Dessen ältestem Sohn und Haupterben Johann Reichard (1713–1782) sowie seinen Söhnen gelang noch einmal die Ausweitung der geschäftlichen Aktivitäten mit Alkoholika, sodass die Sander zu den wichtigsten Handelsherren des Hochstifts aufstiegen.51 Die Sanders kontrollierten somit mittelbar auch den Branntweinabsatz weiterer volumenmäßig wichtiger Obstbau- und damit potentieller Brennorte im Hochstift wie etwa den von Castell (Lkr. Kitzingen), wo sich die regional größten Anbauflächen für Zwetschgen befanden. Dort wurde als Fernhandelsware im späten 18. Jahrhundert eigentlich hauptsächlich Dörrobst hergestellt, die sogenannten Prünellen, doch wurden die Zwetschgen beispielsweise immer dann, wenn das zum Darren notwendige Holz in guten Ertragsjahren zu teuer war, zu Obstbranntwein verarbeitet.52 Anhand dieses Beispiels wird auch deutlich, dass die Spirituosenherstellung zumindest in exportorientierten Fruchtanbaugebieten nur eine wirtschaftliche Möglichkeit neben anderen darstellte und von ökonomischen Parametern abhängen konnte, die einen Produktionswechsel hin zur Spirituosenherstellung quasi erzwangen. In einem der Nachbarorte Castells, dem ebenfalls durch Zwetschgenanbau geprägten Kleinlangheim, lag im Jahr 1815 auf 95 Häusern und damit auf jedem zweiten Haus des Ortes das Brennrecht, was auf die Bedeutung der Spirituosenbrennerei als Teil der lokalen und regionalen bäuerlichen Ökonomie verweist.53 Dass die Lage der Obst- und Weinbauorte am Main als Absatzroute für den transregionalen Branntweinexport in Richtung Untermain und Rheinland einen Standortvorteil dargestellt hat, zeigt sich anhand des Hafenortes Marktsteft, einem weiteren Ort im heutigen Landkreis Kitzingen. Die dortigen Obstbauern hatten sich im 18. Jahrhundert ebenfalls auf den Zwetschgenanbau spezialisiert, um am profitablen Handel mit den Prünellen und mit Branntwein zu partizipieren.54 Dass im späten 18. Jahrhundert auch in anderen, heute bayerischen Landesteilen die Destillation von Obstbränden üblich geworden war, belegt exemplarisch der zwischen München und Rosenheim gelegene Ort Aibling in Oberbayern, heute Bad Aibling (Lkr. Rosenheim). Für dieses ländliche Pfleggericht hielt Johann Wolfgang Melchinger (*1753) im dritten Band seines vierbändigen „Geographischen Statistisch-Topographischen Lexikon[s] von Baiern“ im Jahr 1794 explizit fest, dass neben dem „Hauptgewerbe Viehhandel und Viehzucht“ insbesondere der Anbau von Kirschen und anderem Obst und die Herstellung von Spirituosen aus Sauerkirschen, „Weichselbranntwein“ genannt, der nach München, Schwaben und in das „Ausland“, wohl insbesondere die östlich gelegenen habsburgischen Territorien, exportiert wurde, für Wohlstand sorgte.55 Vor dem Hintergrund dieser landwirtschaftlichen Spezialisierung auf Exportgüter ist es wichtig zu wissen, dass das Pfleggericht an die über München führenden Fernstraßen in Richtung Salzburg und nach Süden in Richtung Kufstein angebunden war und sich damit auch die Teilnahme am überlokalen Marktgeschehen anbot. Bei den exportorientierten bäuerlichen Sauer- bzw. Weichselkirschenproduzenten handelte es sich in größerem Umfang um „Gutsbesitzer“56, welche einerseits über die notwendigen Anbauflächen bzw. Obstbaumgärten und -plantagen verfügten, um Ernteüberschüsse in den Handel abfließen zu lassen und die andererseits das notwendige Kapital aufbringen konnten, um eine auf den Export hin dimensionierte Destillationsinfrastruktur aufzubauen und zu unterhalten.

Die Schnapsherstellung aus Obst war in den 1820er-Jahren so fortgeschritten, dass sich Obstbauinteressierte in Fachgesellschaften austauschten bzw. mittels deren Periodika über moderne Anbau- und Verwertungsmethoden informierten. Zu den frühen wie heutzutage nahezu völlig vergessenen Fachzeitungen in diesem Zusammenhang zählt der von der „Praktischen Gartenbau-Gesellschaft Frauendorf“ im Verlag von Friedrich Pustet in Passau und Regensburg zwischen 1823 und 1843 herausgegebene „Obstbaum-Freund“, worin etwa 1828 berichtet wird von der „Vortheilhafte[n] Benuetzung des gefrornen Obstes / Man kann aus gefrornem Obst trefflichen Branntwein erhalten, wenn man es in einem hoelzernen Trog mit einem hoelzernem Stampfer zusammen stoeßt, in ein Gefaeß thut, Wasser dazu gießt, also gaehren laeßt, und, wenn, dieß geschehen, mit Zugießung einer Portion Bierhefen (Bierleger) noch in eine zweite Gaehrung bringt und dann abzieht“57. Dieser Beitrag veranschaulicht, wenn auch exemplarisch, dass die Nutzung von Obst als Grundstoff zur Spirituosengewinnung in den 1820er-Jahren in den südostdeutschen Obstbaugebieten geübte Praxis und das Streben der Obstbauern nach höheren Erträgen auch dort handlungsleitend war.

3.4 Gebranntes Korn

Wahrscheinlich reichten bereits um die Mitte 16. Jahrhunderts die bis dahin zu Hochprozentigem verarbeiteten Wein- und Obstmaischen als Ausgangsstoffe zur Destillation nicht mehr aus, um die steigende Nachfrage nach „Branntwein“ zu decken.58 Neben Brauresten bei der Bierherstellung, den sogenannten Bierhefen und Trebern, also Malzrückständen, die bis dahin einzig als Viehfutter weiterverwertet wurden, verarbeiteten Branntweinbrenner in so großem Umfang zunehmend Getreide, dass sich die Obrigkeiten zum Erlass entsprechender Verbote genötigt sahen, weil die Versorgung der Bevölkerung mit Brotgetreide ansonsten gefährdet war bzw. sich die Getreidepreise der zusätzlichen Nachfrage entsprechend erhöhten. Inwieweit sich solche Verbote in Normalzeiten durchsetzen ließen, ist gegenwärtig kaum abzuschätzen. Bis ins 18. Jahrhundert entwickelte sich der „Korn-Brand“ oder „Weitzen-Brandwein“ jedenfalls zu einer gängigen Spirituose, die auch offiziell so verkauft werden durfte — mithin handelte es sich dabei um den Vorläufer dessen, was ab dem frühen 19. Jahrhundert als (Agrar-)Sprit galt, der insbesondere aus Kartoffeln gewonnen wurde (vgl. S. 117f).59 So markiert ein Augsburger Dekret vom 16. Mai 1722 betreffend die „Ordnung und Artickel, Worauf die sämtliche allhiesige Hucker, Melber, Brandweiner, Drentler, Küchelbacher, Zuckerbacher, in Summa, alle diejenigen, welche sonsten ausser denen Becken mit dem Getreyd ihr Gewerb treiben, jährlich in dem Getreyd-Aufschlag-Amt einen leiblichen Eyd zu Gott dem Allmächtigen abzulegen haben“ den endgültigen Übergang der örtlichen Brenner zum Kornbrand. Demzufolge waren die Augsburger „Brandweiner“ zünftig privilegierte Marktteilnehmer, die aufgrund dessen ganz selbstverständlich eine entsprechende fiskalische Abgabe, den „Aufschlag“, zu entrichten hatten. Als der vielfältig naturwissenschaftlich interessierte Nordhäuser „Advocat“ Johann August Grotjan seine Anleitung „Eines Nordhäusers güldene Kunst Brantewein zu brennen“ 1754 herausbrachte, war Kornschnaps bereits eine so gängige Spirituose, dass sich die Veröffentlichung für diese Anleitungs- und Rezepturen-Literatur lohnte.60 Unbekannt ist übrigens ob solcherart Publizistik auf die Brenner abzielte oder am Korn-Brennen Interessierte bedienen sollte, die mit diesem Wissen ausgestattet etwa bei gelehrten Kommunikationsanlässen glänzen wollten.

Vor dem Hintergrund, Schnapswissen als gesellschaftlich akzeptierten Inhalt von Kommunikationen zu deuten, verwunderte es nicht, dass auch die fast zeitgleich aufkommende lexikalische Literatur des 18. Jahrhunderts unter dem entsprechenden Lemma einen umfangreichen Eintrag verzeichnet: „Es eräugnen sich aber bey dem Läntern verschiedene Fälle. Denn entweder treibt man den Brandwein nur schlechtweg, ohne einen vegetabilischen Zusatz herüber; und in diesem Falle heißt es reiner Korn- oder Weitzen-Brandwein, welcher hernach zu allen Arten von Aquaviten und Medicamenten abgezogen und rectificirt [fraktionierte Destillation] werden kann. Hierbey ist dienlich, daß man in die Blase, worin dergleichen reiner Brandwein geläutert werden soll, auf 1 Scheffel Brand 1 Metze ausgeglühetes Küchen-Salz und etliche Pfund Hausbackenbrod mit hinein schütte. Von dem Salze bekommt der Brandwein eine angenehme und liebliche Schärfe; das Brod hingegen zieht allen übeln Geschmack und Geruch an sich, so, daß er hernach für vollkommen rein passiren kann. Einige pflegen auch ein Säckchen gesiebte Asche von hartem Holz, besonders büchenem, hinein zu hängen. Wenn man etwas Hopfen und Weinstein mit hinein thut, oder auch Gelegenheit hat, ein Par Kannen Weinhefen mit hinein zu gießen: so wird er noch weit lieblicher, und dem rheinischen oder Franz=Brandwein sehr ähnlich, zumahl wenn man ihn hernach einige Zeit auf einem Weingefäße liegen lassen kann. Es pflegen aber auch Andere, besonders diejenigen, welche den gemeinen Brandwein einzeln ausschenken, bey dem Läutern desselben, gewisse Kräuter, Samen oder Wurzeln, z. E. Krausemünze, Kümmel, Anieß, Kalmus, Angelik, u. d. gl. zu zusetzen, auch diesen gemeiniglich etwas Kellerhals, und spanischen, oder auch nur gemeinen, Pfeffer, Ingber etc. beyzufügen, wodurch er noch etwas beissender, und hernach von dem gemeinen Manne für guten abgezogenen Brandwein getrunken wird.“61

Im schlesischen Breslau stellten im Jahr 1804/05 88, zeitgenössisch „Destillateurs“ genannte Branntweinbrenner aus rund 50.000 Scheffeln (rund 3.697.000 Liter) Weizen-, Roggen- und Gerstenschrot rund 1.600.000 Quart (rund 1.108.800 Liter) Brantwein her, um ein Beispiel für den möglichen lokalen Ausstoß genannt zu haben.62 Unabhängig davon, dass sich das spezifische Gewicht der verschiedenen Getreidesorten stark unterscheidet, verweisen diese — nicht als Durchschnittswerte statistisch jährlich produzierter Volumina zu wertenden — Zahlen doch auf eine ganz erhebliche Menge Korn, die zur Schnapsherstellung verwendet wurde. Heutzutage zählen Spirituosen auf Getreidebasis zu den beliebtesten Schnäpsen — nicht nur