6,99 €

Mehr erfahren.

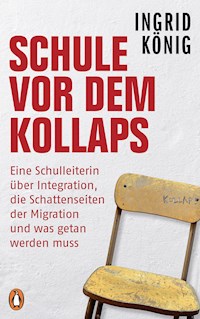

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Ein Buch für Eltern und Lehrer, das die Probleme klar benennt

Unsere Grundschulen, in denen wichtige Grundlagen gelegt werden, kämpfen mit Überforderung und Vernachlässigung. Ingrid König, couragierte Leiterin einer Grundschule in Frankfurt, schlägt Alarm: Lehrerinnen und Lehrer müssen immer öfter die Rolle von Sozialarbeitern spielen, müssen nachholen, was Eltern versäumen, müssen zwischen Kulturen vermitteln, Integration und Inklusion leisten – und das alles bei mangelnder Ausstattung und Unterstützung. Ingrid König benennt klar, was sich ändern muss, damit wir nicht die Zukunft einer ganzen Generation von Kindern aufs Spiel setzen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 331

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Zum Text

Die bekannte Frankfurter Schulleiterin Ingrid König setzt mit diesem Buch einen dringenden Hilferuf ab. Unsere Schulen sollen die Basis für die gelingende Integration und einen erfolgreichen Weg unserer Kinder ins Leben bilden, doch sie werden mit dieser Aufgabe allein gelassen – von der Politik, von den Ämtern, von der Gesellschaft, sprich von uns allen. Schonungslos zeigt die couragierte und engagierte Grundschullehrerin anhand ihres Schulalltags, dass wir keine Antwort entwickelt haben, wie Integration gelebt werden soll, weshalb sie oft gerade in Schulen schon scheitert. Ingrid König hat klare Vorschläge, was sich ändern muss, damit wir nicht die Zukunft der Kinder aufs Spiel setzen.

Zur Autorin

Ingrid König ist Rektorin einer Grundschule im Frankfurter Stadtteil Griesheim. Die engagierte Lehrerin rief dort das Arche-Projekt ins Leben, das Schülerinnen und Schülern vielfältige Betreuung und warme Mahlzeiten bietet. 2017 verfasste sie zusammen mit anderen Grundschulleitern einen Brandbrief an das hessische Kultusministerium, 2018 nahm sie an einem Treffen von 50 Schulleitern und Politikern im Kanzleramt teil, das Angela Merkel in einer Fernsehdiskussion mit Ingrid König versprochen hatte.

Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook

INGRIDKÖNIG

MITMATTHIASBISCHOFF

SCHULEVORDEMKOLLAPS

Eine Schulleiterin über Integration, die Schattenseiten der Migration und was getan werden muss

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2019 Penguin Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München

Covermotive: Getty Images/Timothy Archibald; Colourbox/Imaster

Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München ISBN978-3-641-23756-1 V003www.penguin-verlag.de

Die Namen aller Kinder, Familien, Lehrerinnen und Lehrer, die in diesem Buch erwähnt werden, sind aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen verändert worden.

Inhalt

Wir haben die Größe der Aufgabe noch nicht erkannt – warum ich dieses Buch schreibe

Die Migration als roter Faden – mein Weg als Lehrerin

Problemviertel maßgeschneidert – Frankfurt-Griesheim ist überall

Willkommen an der Brennpunktschule!

Sisyphus in der Kiefernstraße

Kein Weltwissen der Fünfjährigen – was Kinder heute in die Schule mitbringen

Alltäglicher Wahnsinn – Schulbetrieb an der Grenze des Machbaren

Eltern und andere Widrigkeiten – wenn das Selbstverständliche nicht mehr selbstverständlich ist

Hat der Imam am Ende immer recht? – der wachsende Einfluss des Islam

Vertagen, gängeln, wegschaun – das Versagen unserer vorgesetzten Behörden

Im Stich gelassen – warum die Lehrer um Hilfe rufen

»Die Arche« – ein Betreuungsmodell, das exemplarisch ist

Was getan werden kann, was getan werden muss

Statt eines Nachworts: Das Treffen der Lehrer mit der Bundeskanzlerin macht Hoffnung

Dank

Meinen Enkelinnen

Wir haben die Größe der Aufgabe noch nicht erkannt – warum ich dieses Buch schreibe

Manchmal gehe ich derzeit durch die Stadt und glaube zu träumen. »So viele Lehrer wie noch nie« lese ich da auf einem Plakat, das den hessischen Ministerpräsidenten im angeregten Plausch in einem Klassenraum zeigt. »Je Lehrer, desto schlau« kalauert es mir von einem anderen Poster entgegen, und während ich mich noch frage, was genau diese Partei mir versprechen will, darf ich mich auf der anderen Straßenseite über eine massive Forderung freuen: »Unsere Schulen modernisieren!«

Das sind Wahlkampfparolen, und auch wenn ich bezweifle, dass die Politiker wirklich aufgewacht sind, ist eins zumindest unübersehbar: Mit Schulpolitik können Wahlen entschieden werden, die Misere an den hessischen, den bayrischen, den deutschen Schulen ist so massiv geworden, dass es sich keine Partei erlauben kann, das Thema totzuschweigen. Gründe genug, hier hübsch bescheiden aufzutreten, gäbe es ja, denn selbst wenn man Bayern milder beurteilt, weil dort manches etwas besser funktioniert, so ist das Desaster an deutschen Schulen flächendeckend: zu wenige Lehrer, mangelnde technische Ausstattung, zu wenige Sozialpädagogen und Erzieher, zu wenig Geld selbst für grundlegendste Reparaturen und Sanierungen – dafür viel zu viel Ideologie, zu viele Experimente und immer neue Aufgaben für die ohnehin mit dem Rücken zur Wand stehenden Lehrkräfte.

Wenn ich einen Moment lang den Plakaten ringsum Glauben schenke, dann müsste ja nun wirklich ein Ruck, wie ihn einst der Bundespräsident Herzog gefordert hatte, durch das Land gehen, und die Länder, die Parteien, der Bund würden in einer großen Gemeinschaftsanstrengung alles tun, um den drohenden Kollaps vieler Schulen zu verhindern und die immer sichtbarer werdende Bildungskatastrophe noch abzuwenden, zumindest aber abzumildern.

Als Schulleiterin einer Grundschule in Frankfurt maße ich mir nicht an, eine umfassende Analyse der hochkomplexen und teilweise seit Jahrzehnten zerfahrenen Situation des föderal organisierten deutschen Schulsystems zu liefern. Ich bin aber zutiefst davon überzeugt, dass vieles von dem, was ich an meiner Schule in den letzten Jahren beobachtet habe, symptomatisch ist für die Verwerfungen, unter denen alle Schulen in Deutschland leiden, Grundschulen und weiterführende Schule genauso wie Berufsschulen, ja sogar die Hochschulen, wo die Probleme naturgemäß ein paar Jahre später ankommen.

Und weil ich die wohlfeilen Slogans auf den Wahlplakaten und die blumigen Versprechen der Politik nun wahrhaftig nicht zum ersten Mal sehe und höre, halte ich es für notwendig, die Öffentlichkeit über das, was nicht nur an meiner Schule schiefläuft, zu informieren und an Politik und Gesellschaft zu appellieren, die ungeheure Aufgabe, die wir hier zu bewältigen haben, nicht nur in Wahlkampfzeiten ernst zu nehmen. Der Bildungsgipfel bei Bundeskanzlerin Merkel am 5. September 2018, von dem am Ende dieses Buches ausführlicher die Rede sein soll, ist immerhin ein Hoffnungsschimmer.

In allen Sonntagsreden wird die Bedeutung der Kinder, wird die Bedeutung von Bildung für die Zukunft der Gesellschaft beschworen, und auch wenn es noch so abgedroschen klingen mag, so ist dies auch für mich der allerwichtigste Antrieb meiner Arbeit und meines Engagements – und der wichtigste Antrieb auch für dieses Buch. Wenn wir die aktuelle Kindergeneration verlieren, wenn es uns nicht gelingt, Schulen zu reformieren, zu modernisieren, dann stehen wir gesamtgesellschaftlich vor einem Riesenproblem. Und was, wenn nicht ein »Verlieren«, ist es, wenn Zehntausende Jugendliche die Schule ohne Abschluss verlassen, wenn ein immer größerer Teil keinen Zugang zu qualifizierten Ausbildungen hat, wenn sich parallele Gesellschaften herausbilden, in denen es für selbstverständlich gehalten wird, von diesem Staat alimentiert zu werden, von einem Staat, den man im Übrigen aber ablehnt.

Natürlich behaupte ich das aus meiner Lehrerinnen-Perspektive heraus, die zwangsläufig vor allem meine Schule in den Blick nimmt. Aber ich bin mir sicher, dass jeder nach der Lektüre dieses Buches eines Ahnung davon hat, wie wichtig Schule ist, wie dringend sich die heutige Einstellung zur Schule, angefangen bei den Eltern über die Ämter, Behörden, Ministerien bis hin zur Haltung der Gesamtgesellschaft, den aktuellen Gegebenheiten anpassen muss. Und was alles dringend geändert werden muss.

Vieles von dem, was sich ändern muss, betrifft auf den ersten Blick Selbstverständlichkeiten, doch gerade manche dieser Selbstverständlichkeiten sind in den letzten Jahren in Vergessenheit geraten, von verschiedenen Seiten in Frage gestellt oder als nachrangig betrachtet worden:

Die räumliche und sachliche Ausstattung der Schulen, gerade der Grundschulen, muss aktuellen Gegebenheiten (Herkunft der Schüler, soziale Situation der Eltern, Medien-Angebot) angepasst sein.Die Lehrkräfte müssen die Wertschätzung erfahren, die sie verdienen (und ebendies muss sich zu einem gewissen Teil auch in ihrem Verdienst niederschlagen).Die Lehrkräfte müssen sich ihrer Kernaufgabe widmen können: gutem Unterricht.Kinder haben ein Anrecht auf Bildung, Kinder haben ein Anrecht auf möglichst gerecht verteilte Bildungschancen. Es kann und darf nicht sein, dass man als Lehrerin, als Schulleiterin einer Brennpunktschule oft jahrelang um notwendige und eben eigentlich selbstverständliche Ressourcen kämpfen muss, und das dann häufig vergeblich. Die Ausstattung von Schulen muss gerade in Städten und Stadtvierteln mit sozialen Problemen überproportional verbessert werden. Dort, wo die Eltern als Unterstützer ihrer Kinder ausfallen beziehungsweise wo sie nicht vorhanden sind, müssten wir als Gesellschaft, als Staat für den entsprechenden Ausgleich sorgen – und zwar um jeden Preis. Erlebt habe ich aber leider in den letzten Jahren eher das Gegenteil. Ich schreibe dieses Buch, damit sich das endlich ändert.

Ich möchte mit diesem Buch das Bewusstsein dafür stärken, dass Behörden, Ämter, Ministerien, kurzum der staatlich-politische Überbau, im Kern Dienstleister der Schulen sind, dass sie für die Schulen, für die Kinder arbeiten sollten und nicht umgekehrt die Schulen durch immer neue Initiativen, ideologische Reformexperimente, scheinbar innovative pädagogische Konzepte auf Trab halten und die Lehrer davon abhalten, sich mit ausreichender Zeit und Kraft um ihre Schüler zu kümmern.

Ein wichtiges Anliegen ist mir zu klären, welche Werte wir unseren Kindern vermitteln wollen, welche Werte wir als unabdingbar einschätzen, wo und warum wir nicht bereit sein sollten, von ihnen abzugehen. Ich habe in meinem Arbeitsalltag in den letzten Jahren eine Erosion der Werte wahrgenommen. Immer mehr Menschen stellen Grundsätze wie Toleranz, Höflichkeit, Respekt aktiv in Frage oder gehen ignorant mit ihnen um. Kein Wunder, dass viele Lehrkräfte mürbe werden, einknicken, es müde sind, tagtäglich die immer gleichen Schlachten darum zu schlagen, wenn es außerhalb der Schulen keine Unterstützung für sie gibt.

Aber, und dies ist eine Binse, wenn wir nicht mehr bereit sind, die grundlegenden Werte unserer offenen Gesellschaft jeden Tag zu vermitteln, vor allem aber zu leben, wie steht es dann um die Zukunft dieser Gesellschaft? Wie um die Zukunft der Demokratie, die darauf angewiesen ist, dass Menschen sich als aktiven Teil des Gemeinwesens verstehen, sich einbringen und, gewiss auch manchmal gegen Widerstände, ihre Anliegen in den jeweiligen Entscheidungsgremien wie Ortsbeirat, Stadtparlament, Elternbeirat und vielen anderen mehr vortragen. Und die begreifen, dass zum demokratischen Verfahren auch gehört, die Ergebnisse einer Mehrheitsentscheidung zu akzeptieren. Die Kinder, die jetzt in meine Grundschule gehen, werden in zehn, zwanzig Jahren als Arbeitnehmer, als Eltern, als Staatsbürger die Säulen der Gesellschaft sein. Was, wenn sie unseren Werten indifferent gegenüberstehen oder sie gar rundweg ablehnen?

Ich möchte mit diesem Buch auch zeigen, dass die bisherigen Versuche, die Integration der Zugewanderten zu einem großen Teil den Schulen zu überlassen, zum Scheitern verurteilt sind. Ich möchte zeigen, dass Integration nicht funktionieren kann ohne die Festlegung, was genau wir als Gesellschaft unter Integration verstehen. Ich möchte zeigen, dass das Schulsystem – vor allem die für alle verpflichtenden Grundschulen, aber auch die Gesamt- und Berufsschulen – mit dieser Aufgabe vollkommen überfordert ist.

Am Beispiel meiner Schule will ich deutlich machen, was sich in den vergangenen zwanzig Jahren verändert hat, wie die immer neuen Aufgaben im Bereich der Integration von Zuwanderern einen erfolgreichen Unterricht, der ja genau der Integration dienen sollte, immer weniger möglich machen. Ich möchte zeigen, wie oft wir in all diesen Jahren von den uns übergeordneten Behörden und damit auch von der Politik im Stich gelassen wurden. Oft hatte ich in den letzten Jahren den Eindruck, dass Politiker, aber auch Teile der Gesellschaft, die Augen vor der Wirklichkeit verschließen, dass sie, teils aus ideologischen Gründen, teils aus Angst, teils auch purer Überforderung, sich geweigert haben, die Zustände zu erkennen und Abhilfe zu schaffen.

Ich möchte Geschichten erzählen, Geschichten von Eltern, die seit Jahrzehnten in diesem Land leben, aber immer noch nicht angekommen sind; von Eltern, die gewiss subjektiv das Beste für ihre Kinder wollen, aber im Alltag überfordert sind; von Eltern, die am liebsten eine Mauer um ihre Kinder bauen würden (zumindest um die Mädchen), um sie vor den Einflüssen des Landes zu schützen, in dem sie nun einmal leben oder leben müssen; Eltern, die womöglich selbst kaum je eine Schule besucht haben und denen die Gepflogenheiten an einer Schule vollkommen fremd sind, Eltern voller Wurschtigkeit, voller Ignoranz, aggressiven Eltern, traumatisierten, entwurzelten Eltern und schließlich solchen, die den Namen kaum verdienen.

Ich möchte Geschichten erzählen von Kindern, die seit Jahren auf der Flucht sind; von Kindern, deren Fenster zur Welt ein Flachbildschirm ist, aus dem sie ihre Muttersprache hören und mit dem sie die Nabelschnur zur alten Heimat täglich erneuern; Kindern, die mit ihren Sorgen alleingelassen werden und innerlich dichtmachen; Kindern, die zwischen zwei Identitäten, zwei Sprachen, zwei Heimaten, zwei Kulturen zerrissen werden; Kindern, die offen sind, meist wissbegierig, verspielt, interessiert und anpassungsfähig, deren Fortschritte allzu oft von anderen wieder zunichtegemacht werden; Kindern voller Traurigkeit, verzweifelten Kindern, verrohten Kindern, gewaltbereiten Kindern und solchen, die noch nie das Glück einer unbeschwerten Kindheit erleben durften.

Und ich möchte Geschichten erzählen von denen, die in täglicher Sisyphusarbeit versuchen, trotz allem zu unterrichten und sich dem Chaos entgegenzustemmen. Und sei es nur mit einigen Eimern Farbe, die in einem Treppenhaus, wo der Putz von der Wand fällt, kleine Wunder wirken können. Ich werde so gut wie keine Geschichten erzählen von »guten« Eltern, von solchen, die sich um das Wohl ihrer Kinder kümmern, die richtige Mitte zwischen Fordern und Fördern, Loben und Tadeln finden, die kooperativ mit der Schule und den Lehrern umgehen, die, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, im besten Sinne als Teile unserer Gesellschaft funktionieren. Diese Eltern kommen in meinem Buch zu kurz. Aber auch wenn ich so gut wie nichts über sie schreibe, möchte ich doch festhalten: Es gibt sie noch immer, und ich bin glücklich und dankbar für jede und jeden Einzelnen von ihnen.

Angesichts der vielen Diskussionen, die ich mit Kollegen, Vorgesetzten, Politikern in den letzten Jahren hatte, musste ich immer wieder an eine Strategie aus Paul Watzlawicks herrlich ironischer »Anleitung zum Unglücklichsein« denken, die garantiert ins Verderben führt: Wenn das alte Konzept nichts mehr taugt, muss man nur immer noch mehr vom selben versuchen, um voranzukommen, denn »erstens, es gibt nur eine mögliche, erlaubte, vernünftige, sinnvolle, logische Lösung des Problems, und wenn diese Anstrengungen noch nicht zum Erfolg geführt haben, so beweist das nur, dass er sich noch nicht genügend angestrengt hat. Zweitens, dass es nur diese einzige Lösung gibt, darf selbst nie in Frage gestellt werden; herumprobieren darf man nur an der Anwendung dieser Grundannahme.«

So kommt mir auch vieles von dem vor, was derzeit an Schulen ausprobiert wird. Kaum jemand traut sich auszusprechen, dass die Konzepte und Strukturen, die in den gemütlichen bundesrepublikanischen Jahrzehnten einigermaßen funktioniert haben mögen, für die neue Wirklichkeit nicht mehr taugen. Ich gestehe, den Masterplan habe auch ich nicht, aber einige Ansätze immerhin schon.

In dem von Zukunftsoptimismus geprägten Buch der beiden Wissenschaftler Marina und Herfried Münkler über Deutschland als Einwanderungsgesellschaft, »Die neuen Deutschen«, habe ich etwas gelesen, was sehr gut zu meinem Ansatz passt. Die Münklers beschreiben das Gedankenexperiment »Pascals Wette« als probate Haltung angesichts der Integrationsproblematik. Der französische Philosoph Blaise Pascal argumentierte, es sei stets eine bessere »Wette«, an Gott zu glauben, weil der Erwartungswert des Gewinns, der durch Glauben an einen Gott erreicht werden könne, stets größer sei als der Erwartungswert im Fall des Unglaubens. Wenn man nun nach Pascal an Gott glaubt, und Gott existiert, wird man belohnt (mit ewigem Leben im Himmel). Glaubt man an Gott, und Gott existiert nicht, hat man nichts gewonnen, aber auch nichts verloren. Glaubt man nicht an Gott, und Gott existiert nicht, gewinnt man ebenfalls nichts, verliert aber auch nichts. Glaubt man aber nicht an Gott, und Gott existiert, dann wird man bestraft mit Verdammnis in der Hölle. Die Folgerung daraus: Es ist besser, bedingungslos an Gott zu glauben.

Die Münklers sagen nun: »Wer auf das Scheitern der Integration setzt, verliert in jedem Fall, und nur wer auf den Erfolg setzt, hat eine Gewinnchance.«

Ja, so sehe ich das auch. Leider besteht aber die Neigung eines nicht geringen Teils der deutschen Öffentlichkeit, besonders auch der Medien, allen, die auf die unzähligen Probleme der Integration hinweisen, allen, die erläutern, wo leider bisher die Integration gescheitert ist, zu unterstellen, sie setzten auf das Scheitern.

Ich für mich kann klar sagen, dass ich mein ganzes Berufsleben lang auf Integration gesetzt habe, dass ich alle Kraft meiner vierzig Jahre als Lehrerin und Schulleiterin eben darauf verwandt habe, Menschen mit Migrationshintergrund und zuallererst eben den Kindern die Grundlage für die Teilhabe an dieser Gesellschaft, der deutschen Gesellschaft zu ermöglichen. Ich glaube fest daran, dass das Gelingen der Integration, um mit den Münklers und Pascal zu sprechen, einen großen Gewinn darstellt und dass wir als Gesellschaft alles tun müssen, dieses Gelingen herbeizuführen.

In der Tat: Wir verlieren in jedem Fall, wenn dieses Generationenprojekt scheitert, und ich kann schwer begreifen, dass es Menschen gibt, die dieses Scheitern herbeisehnen oder sich auf den Moment freuen, in dem sie sagen können: »Na bitte, ich habe recht gehabt!« Denn es glaubt ja wohl keiner im Ernst, dass an dem Tag, an dem offiziell das Scheitern proklamiert wird, die Deutschen mit Migrationshintergrund, die Nicht-Deutschen, die Asylbewerber und geduldeten Flüchtlinge schnurstracks in Busse, Züge, Flugzeuge steigen, fröhlich winken und in die mehr oder weniger sicheren Herkunftsländer zurückkehren.

Man muss also bei der ganzen Geschichte davon ausgehen, dass die Menschen bleiben. Man muss davon ausgehen, dass sie weiterhin unsere Nachbarn sind, möglichst als Teil dieser Gesellschaft und nicht in einer parallelen Welt, von der wir nicht wissen, was in ihr geschieht. Gerade deshalb aber möchte ich über die Dinge sprechen, die das Gelingen der Integration erschweren, wenn nicht gar unmöglich machen. Und ich meine, darüber muss man sprechen – darüber will ich nicht schweigen, selbst wenn Beifall von falschen Seiten kommt.

Nicht zuletzt ist dieses Buch ein Hilferuf, ein Appell an die Gesellschaft, endlich hinzusehen und denjenigen zuzuhören, die tagtäglich mit den Schattenseiten der Migration zu tun haben. All jenen, die das fatale, berühmt-berüchtigte »Wir schaffen das!« nicht mehr hören können, weil sie jeden Tag das Gefühl haben, dass das Ganze nicht zu schaffen ist. Und eben doch jeden Morgen wieder aufstehen und weitermachen.

Ich will es aber nicht beim Klagen belassen, so wichtig es auch ist, dieses Klagen überhaupt erst einmal zu hören und ernst zu nehmen. Ich will zumindest versuchen, die aus meiner Erfahrung heraus wichtigen ersten Schritte zu einer Veränderung aufzuzeigen, will Lösungsansätze aus der Praxis präsentieren.

Ein Wort über die Sprache dieses Buchs

Wer ein Buch über die Probleme der Integration schreibt, begibt sich in einen dunklen Raum voller Fettnäpfe und Tretminen. Überall lauern politisch unkorrekte Wörter, jede unsensible Phrase fällt auf den Schreibenden zurück. Nun mache ich mir keine Illusionen darüber, dass für manche Leser schon der Umstand allein, dass ich bestimmte Probleme beim Namen nenne, ein Affront ist, ganz egal, welche Worte ich dafür benutze. Andererseits kann ich den Schwierigkeiten, die sich beim Schreiben automatisch ergeben werden, auch nicht ausweichen.

Nehmen wir einen zunächst scheinbar harmlosen Satz wie diesen: »Von den 275 Schülern der Berthold-Otto-Schule haben neun keinen Migrationshintergrund.« Wenn ich diesen Satz umdrehe, wie müsste ich ihn dann formulieren? »Von den 275 Schülern der Berthold-Otto-Schule sind neun Deutsche.« Oder sind sie »deutschstämmig«? Oder »schon seit Generationen hier ansässig«? Oder, immer schlimmer: »autochton deutsch« oder »bio-deutsch«?

Wenn wir eine völkische oder ethnische Einengung des Begriffs »deutsches Volk« vermeiden wollen und darauf beharren, dass alle, die die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, ungeachtet ihrer Herkunftsfamilie »Deutsche« sind, wie können wir dennoch, ohne bestimmte Gruppen allein schon durch die Verwendung bestimmter Wörter zu diskriminieren, rein beschreibend zwischen Einwohnern mit bestimmtem Hintergrund differenzieren?

Ich schreibe also in dem Bewusstsein, dass ich es hier gewiss nicht allen recht machen kann. Auch will ich Bandwurmkomposita, Bindestrich-Ungetüme, Kreuze, Sternchen, Schrägstriche vermeiden. Damit berühre ich den Punkt der geschlechtergerechten Sprache. Mir muss als Lehrerin niemand etwas über das generische Maskulinum erklären, ich bin mir durchaus des Umstands bewusst, dass im Plural »die Bürger« immer beide Geschlechter gemeint sind. Zugleich halte ich die Sichtbarmachung des Weiblichen für notwendig. Ja, ich könnte zu Sternchen greifen oder radikal immer »Schülerinnen« schreiben, wenn ich »Schülerinnen und Schüler« meine. Statt »Schülerinnen und Schüler« verwenden die Schulen ja mittlerweile in den meisten Schreiben das Kürzel SuS, und wir Lehrer sind LuL – ob das nun wirklich ein Fortschritt ist und das Weibliche sichtbarer macht?

Es bleibt ein Dilemma, und ich werde es erst recht vielen nicht recht machen können, wenn ich die weiblichen Formen nur dann verwende, wenn ich ausdrücklich von Mädchen/Frauen spreche. Ich weiß sehr wohl, dass es viele gute Gründe gibt, dies anders zu halten, aber meinem Gefühl nach sind »gegenderte« Texte häufig nur sehr mühsam lesbar. Es ist ohnehin alles schon kompliziert genug.

Die Migration als roter Faden – mein Weg als Lehrerin

Als ich Anfang der Siebzigerjahre an der Frankfurter Goethe-Universität mein Studium für das Lehramt an Grundschulen begann, galt das Fach Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zielsprache (abgekürzt DaF oder DaZ) noch als überaus exotisch, und es gab selbst an einer so großen Universität wie dieser so gut wie keine Möglichkeiten, Seminare im Bereich Integration und Zweisprachigkeit zu belegen. Eher zufällig erhielt ich bereits am Anfang meines Studiums einen Lehrauftrag der Stadt Frankfurt. Damals, 1973, gab es für die Kinder der Gastarbeiter, wie sie seinerzeit genannt wurden, Einführungsklassen. Der Unterricht wurde in der Muttersprache abgehalten. Es herrschte in der Gesellschaft allgemein die Überzeugung, dass es sich bei den zu Hunderttausenden aus Griechenland, Italien, der Türkei und Jugoslawien, Spanien und Portugal, Tunesien und Marokko angeworbenen Arbeitern tatsächlich nur um »Gäste« handelte. Und die Notwendigkeit, den Kindern dieser quasi vorübergehend in Deutschland lebenden Ausländer eine auf Integration setzende Schulbildung zukommen zu lassen, wurde schlicht nicht gesehen. Kaum jemand betrachtete sie als künftige deutsche Staatsbürger.

Lehrer aus den Herkunftsländern unterrichteten daher auch die Kinder der Gastarbeiter in ihrer Muttersprache, eine deutsche Lehrkraft parallel dazu sechs Wochenstunden Deutsch. Die Kinder der Einführungsklasse, in der ich unterrichtete, waren Jugoslawen, größtenteils kroatischer Herkunft, was damals noch kaum eine Rolle spielte. Privat hatte ich übrigens bereits zuvor mit einem Kroaten zu tun, was nebenbei dazu führte, dass ich Serbokroatisch lernte, für mich als Deutschlehrerin eine mehr als praktische Zusatzqualifikation und letzten Endes mit verantwortlich dafür, dass ich diesen Lehrauftrag erhielt.

Ich arbeitete mit einer jungen Lehrerin zusammen, die kaum Deutsch sprach. Trotzdem haben wir immer gemeinsam den Unterricht für eine Woche vorbereitet, haben uns abgestimmt und uns natürlich auch über die Schüler ausgetauscht. Im Prinzip haben diese Schüler alle Lerninhalte als Doppelpack bekommen, einmal Zahlen, Buchstaben, Wortschatz auf Serbokroatisch, dann noch einmal dasselbe auf Deutsch. Die Unterrichtsinhalte konnten angepasst werden, wir konnten das Lerntempo verringern, beschleunigen, je nach Bedarf. Und wir beide lernten: sie Deutsch, ich verbesserte mein Serbokroatisch.

Natürlich half der Umstand, dass ich mich in der Muttersprache der Kinder verständigen konnte, auch bei der Arbeit mit den Eltern. Von Anfang an gab es da eine hohe Akzeptanz und übrigens auch eine große Bereitschaft der Eltern, die schulischen Belange der Kinder ernst zu nehmen. Elternarbeit ist immer aufwendig, das war auch damals so, aber erfolgreich kann sie nur sein, wenn die Eltern grundsätzliches Interesse an der Schule haben und die Lehrer als Partner sehen und sie in ihrer Rolle respektieren.

Dieses respektvolle Verhalten hat sich auch auf die Schüler übertragen. Lag es an der Herkunft der Eltern und Schüler aus einem Land, in dem eine sozialistische Diktatur herrschte? Lag es daran, dass in den Siebzigerjahren die Verhältnisse in den meisten Ländern noch sehr viel stärker von traditionellen Verhaltensweisen geprägt waren, es in Familie und Gesellschaft insgesamt autoritärer zuging? Ich kann das rückblickend nicht beurteilen, will auch nicht alles rosarot malen, doch kann ich sagen, dass die Arbeit mit diesen Schülern überaus beglückend war: Sie hatten überwiegend Freude am Lernen, sie waren fleißig, bereit zu Mitarbeit und sozialem Miteinander in der Klasse. Sie verfügten über all die häufig belächelten Sekundärtugenden, die sich als Grundlage für das Lernen in der Schule (und nicht nur da) als recht nützlich erwiesen haben. Ich werde im Lauf dieses Buches noch darauf zurückkommen, was es bedeutet, wenn der Grundkonsens über das, was Voraussetzung für das Lernen in einer Schulgemeinschaft ist, verloren geht.

Womit habe ich damals gearbeitet? Es gab, wen wundert’s, natürlich keine Sprachlernbücher für Grundschüler, und die klassischen Deutschfibeln für die muttersprachlich deutschen Kinder, funktionierten ja nicht, weil sie zwar das Lesen und Schreiben lehren, aber davon ausgehen, dass das Sprechen und Verstehen schon vorhanden sind. Ich bastelte mir also aus allerlei Materialien, die vorwiegend aus Erwachsenen-Sprachkursen stammten, meine Unterrichtsgrundlage und kam damit einigermaßen zurecht. Von einigen Ausnahmen abgesehen wurden die Schüler dann nach zwei Jahren in deutsche Grundschulregelklassen integriert. Verblüffenderweise waren sie gemeinsam mit ihren Eltern nämlich immer noch da.

Geblieben sind von diesem Projekt bilinguale Grund- und auch weiterführende Schulen, wie es sie seither in Frankfurt, aber auch in vielen anderen deutschen Großstädten gibt. Bezeichnenderweise wird der Unterricht heutzutage auf Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch abgehalten. Aber im Grundsatz steht nun eindeutig Deutsch als Zielsprache auf den Lehrplänen, zumindest für jene, die – wie etwa die Kinder von Bankern oder Diplomaten – nicht nur für ein, zwei Jahre in der Stadt sind. Darüber hinaus wird an zahlreichen Schulen quer durch die Stadt muttersprachlicher Zusatzunterricht angeboten, sehr häufig auf Türkisch, aber auch auf Arabisch. Dazu später mehr.

So standen nicht-deutsche Kinder am Anfang meiner Laufbahn als Lehrerin, und ich bin ihnen durch mein ganzes Berufsleben hindurch treu geblieben, oder sie mir, je nach Sichtweise. Mein Erstes Staatsexamen war naheliegenderweise eine Dokumentation über meine Arbeit mit den jugoslawischen Einführungsklassen, mein Referendariat absolvierte ich dann in einer für damalige Verhältnisse schon außergewöhnlich gemischten Klasse mit 18 Schülern aus acht Nationen. In dieser Zeit wahrlich keine Selbstverständlichkeit: Die Klasse und das Referendariat in dieser Klasse wurden als »Modellversuch« eingestuft und bedurften einer Sondergenehmigung durch das Hessische Kultusministerium – so waren die Verhältnisse in den Siebzigerjahren.

Die Schüler lernten je nach Begabung mal schneller, mal langsamer Deutsch, aber fast ausnahmslos konnten sie nach zwei Jahren in die Regelklassen integriert werden. Diese ersten zwei Jahre waren für die Kinder enorm wichtig. Die Einführungsklasse hat den Bruch zwischen der alten und der neuen Heimat erträglicher gemacht, hier konnten die Kinder Geborgenheit finden, ohne dass die letzten Verbindungen zum Herkunftsland gekappt wurden. Sie kamen nicht nur an der Schule an, sie übten darüber hinaus die notwendigen Kulturtechniken (genau wie die deutschen Kinder auch) wie Schneiden mit einer Schere, Ausmalen, Ordnung halten, Umgang mit Papier und Stiften und vieles andere mehr. Die Schüler waren trotz aller Probleme neugierig und wissbegierig. Und natürlich eigneten sie sich wirklich spielerisch und oft ganz nebenbei die deutsche Sprache an, und sie lernten die neue Umgebung, die Stadt Frankfurt und überhaupt Deutschland kennen. Zu meinen Tätigkeiten in dieser Zeit gehörte auch die Beratung der Eltern. Ich habe in dieser Zeit sogar Hausbesuche gemacht wie ein Arzt.

1979 war dann erst einmal Schluss mit der Schule. Da es nach meinem Referendariat für viele Jahre einen Einstellungsstopp für Grundschullehrer gab, suchte ich, auch um noch andere Erfahrungen zu sammeln, einen anderen Job. Ich fand ihn als Texterin in einer Werbeagentur für pharmazeutische Produkte. Dort arbeitete ich bis zur Geburt meines Sohnes 1981. Neun Jahre kümmerte ich mich zunächst um meine Kinder, verbrachte in dieser Zeit mehrere Jahre im Sultanat Brunei auf Borneo.

Als ich dann 1989 nach Deutschland zurückkehrte, blieb ich bei meinen Leisten: Ich wurde Programmlehrerin für den Unterricht von Aussiedlerkindern (aus den ehemalig deutschen Ostgebieten, aus Polen, Rumänien und Russland) an der Berthold-Otto-Schule in Frankfurt-Griesheim Mitte. Und an dieser Schule bin ich bis heute.

Nicht ganz nebensächlicher Exkurs über meine Erfahrungen mit Integration und Fremdheit

Dies gleich vorweg, bevor sich jemand aufregt: Ich maße mir nicht an, wirklich und in vollem Umfang nachvollziehen zu können, wie sich ein Migrant fühlt, der seinen Kulturkreis, seine gewohnte Umgebung, seine Sprache verlassen hat oder verlassen musste, um in einem anderen Land, einer fremden Kultur zu leben und idealerweise heimisch zu werden. Europäer, Amerikaner beziehungsweise alle, die aus dem sogenannten Westen kommen, müssen in der Regel sehr überschaubare Integrationsleistungen vollbringen, da sie mehrere hundert Jahre lang als Kolonisatoren die anderen Völker der Welt gezwungen haben, sich ihren Standards anzupassen.

Überdies ist kein Deutscher, der zum Beispiel in den Golfstaaten als Ingenieur oder Manager arbeitet, in irgendeiner Weise Teil der Gesellschaft in Dubai, Saudi-Arabien oder Kuweit. Man bleibt unter sich, trifft Engländer, Holländer, Schweden, Amerikaner, Franzosen. Obwohl man von einer arabischen Welt umgeben ist, dringt diese nur sehr bedingt in die klimatisierten Häuser der abgeschirmten Wohnquartiere ein. Indes: Eine Ahnung bekommt man doch davon, wie man sich fühlt, wenn auf einmal alles Gewohnte verschwunden ist, vom geliebten Kuchen bis zum vertrauten Arzt, und man sich immer als fremd wahrnimmt und vor allem spürt, dass man als Fremder wahrgenommen wird.

Wir erlebten dies in den Achtzigerjahren im Sultanat Brunei Darussalam. Meine Tochter war vier Jahre alt, mein Sohn sechs, als mein Mann und ich beschlossen, das Angebot der Lufthansa anzunehmen und ein Jahr in dem Zwergstaat auf Borneo zu verbringen. Mein Mann sollte als Techniker das Privatflugzeug des Sultans warten. Da das für uns vorgesehene Haus noch nicht fertig eingerichtet war, bezogen wir zunächst eine Wohnung in der Stadt. Die Umstellung auf die ungewohnte Lebensweise war in vieler Hinsicht eine Herausforderung. Wir verbrachten anfangs viel Zeit in der klimatisierten, großzügig geschnittenen Wohnung. Dennoch fühlten wir uns nach ein paar Tagen ein bisschen wie eingesperrt, vor allem die Kinder waren das nicht gewöhnt, und die Einschränkung fiel ihnen nicht leicht. Spielplätze gab es irgendwo in der Stadt schon, wurde uns gesagt, aber zu Fuß waren sie nicht erreichbar. Zumal es in der Hitze mit nahezu hundert Prozent Luftfeuchtigkeit auch so gut wie unmöglich war, sich vor dem späten Nachmittag oder nach dem frühen Morgen draußen zu bewegen. So saßen wir drinnen, schauten durchs Fenster auf das schöne Sonnenwetter und fühlten uns etwas seltsam.

Dann bezogen wir das uns zur Verfügung gestellte Haus, lernten peu à peu andere Leute kennen (Europäer) und fanden einen Kindergarten für unsere kleine Tochter. Mein Sohn, der in Deutschland noch nicht schulpflichtig gewesen wäre, passte nicht in das britisch geprägte Schulsystem, das viel früher mit vorschulischer Erziehung anfängt. Die internationale Schule sah sich den möglichen Problemen mit einem Jungen, der außer Deutsch keine andere Sprache sprach, nicht gewachsen. Wir machten dann eine damals noch kleine englische Schule ausfindig, deren Leiterin meinte, dass sie eine gute Lösung finden werde. Sie werde das Kind eine Zeitlang beobachten und dann mit mir besprechen, welche Klasse mein Sohn danach besuchen könne.

Meine Tochter wurde sehr schnell zu einem glücklichen Kindergartenkind. Sie hatte gute Kontakte zu den anderen Kindern, benötigte dazu nicht allzu viel Sprache und hatte auch bald eine allerbeste Freundin, die aus Japan zugezogen war. Das einzige Problem war, dass ich mit ihr nicht die englischen Kinderlieder singen konnte, da ich damals ausschließlich deutsche kannte. Also bat ich die Erzieherin um Unterstützung. Die Texte zu bekommen, war kein Problem, mit den Noten war es schon etwas schwieriger. Da ich nicht vom Blatt singen kann, ließ ich mir von einer Freundin eine Blockflöte schicken und merkte mir nach ein paarmal Spielen die Melodien. Danach schmetterten wir auf jeder Autofahrt englische und deutsche Kinderlieder durcheinander.

Interessant war zu beobachten, wie unterschiedlich die beiden Kinder mit der Situation vor Ort umgingen. Die schon immer etwas ruhigere Tochter meisterte die Situationen mit ihrem noch einfachen Wortschatz. Unserem Sohn, der in Deutschland früh zu sprechen begonnen hatte und immer viel sprach, war diese Möglichkeit nun genommen. Bei einem Gespräch mit der Lehrerin erfuhr ich, dass er in der Klasse gelegentlich Unsinn mache. Klug erkannte sie, dass dies im Moment für ihn wohl die einzige Möglichkeit sei, die Mitschüler zu beeindrucken. Unser Ziel müsse sein, ihm klarzumachen, dass dies gar nicht nötig sei. Da er sehr sportlich sei und auch künstlerisch begabt, sei er bei den Jungs durchaus angesehen, und einige der Mädchen würden ihn geradezu anhimmeln.

Wir einigten uns auf folgende Strategie: Sie und die pädagogische Hilfskraft in der Klasse würden noch mehr darauf achten, dass sich sein Wortschatz erweitere, damit er Sprache als Kommunikationsmittel nutzen und sich angemessen einbringen könne. Ich wiederum solle mit ihm noch konsequenter und ausführlicher die Ereignisse und Begebenheiten des jeweiligen Schultags besprechen, damit er dies sprachlich aufarbeiten könne.

In diese Zeit fiel auch der folgende Vorfall. Am frühen Abend kam ich in das Kinderzimmer, wo die Kinder friedlich miteinander spielten. Während ich mit den Kindern redete, fiel mir auf, dass mir ein Teil ihrer kleinen Spielfiguren völlig unbekannt war. Auf Nachfrage erklärte mein Sohn, dass er sich die Figürchen in der Schule ausgeliehen habe. Da mir ein Rätsel war, wie er dies mit seinem überschaubaren Wortschatz hätte bewältigen können, bohrte ich weiter. Es stellte sich heraus, was ich schon geahnt hatte: Er hatte die Figuren genommen, ohne zu fragen, und wollte sie am nächsten Tag wieder zurücklegen.

In einem ernsten Gespräch machte ich ihm klar, dass er, wenn sich keine Möglichkeit ergebe, mit jemandem zu kommunizieren, leider dann auch mal auf Dinge verzichten müsse. Ebenso erwarte ich von ihm, dass er mit mir gemeinsam zur Lehrerin gehe und ihr die Sache erkläre. Wirklich ein schwerer Gang für einen Sechsjährigen! Die Lehrerin reagierte verständnisvoll, sagte aber, sie sei ein wenig traurig, dass er die Figuren einfach genommen habe, zumal er ja doch sicher längst gewusst habe, dass niemand etwas aus der Schule mit nach Hause nehme. Aber sie sei zuversichtlich, dass dies eine Ausnahme bleibe – und sie sollte Recht behalten.

Mit zunehmendem Wortschatz klappte die Integration in die Klasse immer besser. Beide Kinder bedauerten, dass sie am Fach »Malayisch« nicht teilnehmen konnten, da sie in dieser Zeit englischen Förderunterricht bekamen. Man konnte gut beobachten, dass das Bedürfnis nach Kommunikation riesengroß war, und die Bereitschaft dafür zu lernen ebenso. Ich denke, dass dies eine natürliche Haltung ist, und frage mich immer, was bei Kindern schiefläuft, die freiwillig darauf verzichten, mit anderen zu sprechen, die keinerlei Bereitschaft zeigen, aus ihrer sprachlichen Isolation zu entkommen. Gott sei Dank ist das bei Kindern die Ausnahme – anders als bei vielen Eltern.

Eine gute Zeit folgte, regelmäßiger Kontakt mit den Pädagogen bestätigte die gute Entwicklung der Kinder. Obwohl wir wussten, dass wir nur vorübergehend in Bandar Sri Begawan, der Hauptstadt Bruneis, bleiben würden, fühlten wir uns bald recht heimisch. Wir orientierten unseren Tagesablauf nach den Gegebenheiten – es ist wegen der Lage nahe am Äquator immer zwölf Stunden hell, zwölf Stunden dunkel – , nahmen die Uhrzeit nach dem Ruf des Muezzins wahr, genossen das Meer und arrangierten uns mit dem Dschungel. Nur manchmal war mir der Dschungel zu grün, die feuchte Hitze zu unerträglich, und ich sehnte mich nach den kühleren Farben Deutschlands, nach Theater, Museum, Kino und europäischer Kultur.

Die Kinder vermissten nichts. Sie hatten sich schneller eingewöhnt, fanden Freunde unter den Europäern, Australiern, Neuseeländern. Guten Kontakt gab es auch zu vielen Chinesen, die Malayen selbst waren eher zurückhaltend, immer höflich, behielten aber Distanz.

Der Abschied nach zwei Jahren fiel uns schwer. Vor allem das Leben in Deutschland mussten wir uns nach der Rückkehr regelrecht erarbeiten. Unsere Tochter konnte sich zwar in den letzten Monaten vor dem Schulbeginn im Kindergarten Zeit lassen, aber sie hatte Sehnsucht nach zu Hause (Brunei!) und vermisste ihre Freundinnen, die Wärme, das große Haus, das Meer …

Und wieder war unser Sohn ein Quereinsteiger. Dieses Mal beherrschte er zwar die Sprache, aber nicht die von den anderen Schülern bereits erlernte Rechtschreibung und die Schulordnung. Auch die Zahlen verdrehte er eine Zeitlang. Es dauerte fast ein Jahr, bis alles wieder im Lot war.

Warum erzähle ich das so ausführlich? Dies waren ja die denkbar besten Erfahrungen einer deutschen Mittelschichtfamilie, die finanziell sehr komfortabel ausgestattet für einige Jahre in einem anderen Erdteil lebte und dabei größtenteils doch nicht gezwungen war, die westliche Kultur ganz zu verlassen. Sie sind sicher nicht zu vergleichen mit den Erfahrungen von afghanischen Jugendlichen, die vor dem Krieg nach Deutschland flüchten, oder denen von Bauern aus Anatolien, die hier Arbeit suchen. Und doch bin ich davon überzeugt, dass mich die Auslandserfahrung, vor allem die mit meinen Kindern, sensibler, wacher, aufmerksamer für die Bedürfnisse und Nöte von Zuwandererkindern gemacht hat. Zusammen mit meinen didaktischen Fähigkeiten als Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache haben diese Jahre in Brunei dazu geführt, dass ich mich vielleicht etwas intensiver für Migranten und vor allem für ihre Kinder eingesetzt habe. Vor allem aber weiß ich – und bin deshalb auch nicht selten so sauer, ja zornig! – , wie schwer es Kinder haben, wenn die Eltern die notwendige Unterstützung nicht gewährleisten können – oder wollen.

Wir als Familie haben uns dort im Ausland als Deutsche erlebt, auch das eine interessante Erfahrung. Das Bekenntnis »Wir sind Deutsche« hatte in dieser Zeit oft etwas leicht Verschämtes, Verdruckstes. Nun ging es gewiss nicht darum, mit stolzgeschwellter Brust herumzulaufen oder das Haus mit schwarz-rot-goldenen Fahnen zu schmücken. Aber da wir ständig gefragt wurden, wo wir herkämen, gewöhnten wir uns irgendwie an, ohne Komplexe und ohne Ängstlichkeit Auskunft zu geben. Auf die Antwort »Germany« folgte dann stets ein anerkennendes Nicken, oft die Bemerkung »Ah, Kohl! Beckenbauer!« So gut wie nie erlebten wir negative Reaktionen. Ich weiß gar nicht, ob wir uns diese Erfahrung damals wirklich bewusst machten, im Nachhinein aber bin ich mir sehr sicher, dass dieser Aufenthalt etwas an unserer Selbstwahrnehmung als Deutsche geändert hat.

Ich weiß sehr wohl, dass viele Menschen, die nach Deutschland kommen, andere, unfreundliche Erfahrungen machen. Viele fühlen sich von Behörden gegängelt, erleben Ausgrenzung im Alltag, versteckt oder offen rassistische Reaktionen und vieles mehr, wie die in Folge der Özil-Debatte im Sommer 2018 aufbrandende Diskussion unter der Überschrift »#MeTwo« zur Genüge zeigte. Jeder halbwegs aufmerksame Mensch kann dies erleben, nur mutwillig kann man das übersehen. Einmal davon abgesehen, dass diese Formen der Diskriminierung ja leider in allen Gesellschaften vorkommen: So sehr man sich auch wünschen würde, dass Deutschland mit seiner Geschichte derlei überwunden hätte, so sehr wünsche ich mir, auch wenn es noch so schwerfällt, von den Einwanderern hier ein wenig mehr Frustrationstoleranz. Jammern, selbst wenn dies zu Recht geschieht, reicht hier nicht aus, hilft nichts. Das Einzige, was hilft, ist weiterzumachen, weiterzukämpfen und die Möglichkeiten, die dieses Land bietet, zu nutzen. Das bedeutet sicherlich, dass man vieles immer wieder mühsam einfordern muss. Aber man muss es eben auch wollen!

Problemviertel maßgeschneidert – Frankfurt-Griesheim ist überall

Berlin-Neukölln, Duisburg-Marxloh, Offenbach, Essen-Katernberg, Hamburg-Billstedt oder Harburg, Mannheim-Neckarstadt, Frankfurt-Griesheim. Was haben diese Städte beziehungsweise Stadtteile gemeinsam? Sie alle gelten als Problemviertel, als Bezirke mit hohem Anteil von Hartz-IV-Empfängern, mit hoher Arbeitslosigkeit, geringem Durchschnittslohn, unterdurchschnittlicher Bildung, überdurchschnittlicher Kriminalität – und nicht zuletzt mit einem vergleichsweise hohen Ausländeranteil. Nein, schon falsch, mit einem hohen Bevölkerungsanteil mit Migrationshintergrund. Was ist hier Huhn und was Ei? Sind Bezirke mit vielen Bewohnern aus anderen Ländern automatisch Problemzonen? Ganz sicher nicht, denn in Frankfurt beispielsweise wohnen auch in den noblen Stadtvierteln Holzhausenviertel, Westend, Sachsenhausen nicht wenige Ausländer. Es sind Manager, Anwälte, Ärzte, die ihre Kinder auf die zweisprachige Phorms-Schule, die Erasmusschule, auf die International School oder das französischsprachige Lycee Victor Hugo schicken. Hier bereitet der nicht-deutsche Hintergrund keinerlei Probleme.

Was aber ist in Neukölln, Marxloh, Offenbach, Oberhausen anders? Was ist hier passiert, wann ist es passiert, und warum hat man diese Entwicklung hingenommen? Der Frankfurter Stadtteil Griesheim ist nur einer von vielen in Deutschland, in denen es sehr ähnlich gelagerte Probleme gibt. Es ist nun einmal der Stadtteil, in dem die Berthold-Otto-Schule liegt, die Schule, an der ich unterrichte, aber ich bin überzeugt davon, dass ich morgen in Hamburg-Wilhelmsburg an einer dortigen Schule arbeiten könnte und kaum einen Unterschied bemerken würde – Griesheim ist überall, so wie Neukölln überall ist und die Probleme ebenso hausgemacht wie strukturbedingt sind.

Griesheim nun also zum Beispiel. Seit 1928 ein Stadtteil im Westen von Frankfurt mit heute knapp 24 000 Einwohnern. Bereits im Jahre 1856 wurde am westlichen Rand des damaligen Siedlungsgebietes die Frankfurter Actiengesellschaft für landwirtschaftlich chemische Fabrikate gegründet, sie produzierte Kunstdünger, Schwefelsäure, Salpetersäure und Soda. Der Chemiestandort Griesheim ist damit älter als das bekannte Chemiewerk im benachbarten Höchst, das auch für viele Griesheimer Arbeit bot. Die Deutsche Bahn betreibt in Griesheim ihr Betriebswerk zur ICE-Instandhaltung, die DB Regio AG auf Gleisen der ehemaligen S-Bahn-Werkstatt die Instandhaltung von Elektro- und Diesellokomotiven. Ein ganzer Straßenzug ist im Besitz der Deutschen Bahn, die Mieter sind überwiegend Deutsche. Rechts und links der zentralen Achse Mainzer Landstraße wohnten traditionell die Arbeiter.

Mit den verbreiteten Umstrukturierungsmaßnahmen in den frühen Neunzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts, die in der Höchst AG