Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Es war ein spektakulärer Propagandafeldzug, der am 29. April des Jahres 1900 in Wilhelmshaven begann: Kaiser Wilhelm II. und sein Leiter des Reichsmarineamtes Vizeadmiral Alfred Tirpitz hatten eine komplette Division Torpedoboote zum Rhein beordert. Tief im Binnenland, von Emmerich nach Karlsruhe und zurück: Wo die "Schwarzen Gesellen" Station machten, wurden sie von einer marinebegeisterten Menge und den örtlichen Honoratioren voller Hurrapatriotismus empfangen. Überall bereitete man den Herolden für des Kaisers Flottenbaupläne einen enthusiastischen Empfang. Die Kriegsflotte war noch auf ihrer Rückreise, da beschloss der Reichstag das 2. Flottengesetz, mit dem die deutsche Aufrüstung zur See eine gefährliche Dimension bekam. Nach sieben Wochen Fahrt wurde die Division in Wilhelmshaven am 18. Juni 1900 mit einem "Hurrah!" auf den Kaiser wieder aufgelöst. Im Buch wird diese ungewöhnliche Mission der Kaiserlichen Marine im Detail aufbereitet. Es beleuchtet die politischen Hintergründe, informiert über regionale Vorkommnisse und zeichnet so zugleich ein "Sittengemälde" des Kaiserreiches um die Jahrhundertwende - optisch unterstrichen durch insgesamt 160 Abbildungen von historischen Fotografien, Grafiken, Faksimiles von Programmheften, Plakaten, Tischkarten oder Ansichtskarten. Pressestimmen: "Dass dieser Hurra-Patriotismus auch hier vor der Haustür stattfand, zeigt Ellerbrock eindrucksvoll auf. Das Schöne an dem Buch: Es ist mehr als nur eine Aneinanderreihung lokaler Gegebenheiten. Es ordnet ein, erzählt die Vorgeschichte, schildert Hintergründe." Rheinische Post "Ein besonderes und erinnerungsträchtiges kleines Meisterwerk." Rund um Boppard "Bernd Ellerbrock hat in allen denkbaren Museen und Archiven entlang der Route recherchiert und dabei Unfassbares zu Tage befördert. Aus dem faszinierenden Werk kann man jede Menge Zeitkolorit saugen." Wiesbadener Kurier "Ein äußerst lesenswertes Buch. Es illustriert trefflich den Rüstungsehrgeiz zur Kaiserzeit, die Begeisterung weiter Teile der Bevölkerung fürs Militärische und lässt reichlich lokales Kolorit wieder auferstehn." Badische Neueste Nachrichten "Dem Leser bietet sich ein spannender Einblick ins Kaiserreich zur Jahrhundertwende. Gespickt ist das Buch mit vielen Bildern und Illustrationen, so dass bei aller wissenschaftlichen Genauigkeit der Lesestoff nicht zu einer trockenen Angelegenheit wird. Wer sich für Regional- oder Schifffahrtsgeschichte interesssiet, ist bestens bedient." Wormser Wochenblatt

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 245

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Das „erste Kaiserwort“ im neuen Jahrhundert: Die Karte oben - eine Lithographie des Marinemalers Willy Stöwer - zeigt Kaiser Wilhelm II. in seiner Lieblings-Uniform eines Admirals, seine Yacht HOHENZOLLERN und ein Schlachtschiff. Auf der Fotomontage unten ist der lorbeerumkränzte Kaiser zwischen einem Torpedoboot und einem Schlachtschiff zu sehen.

Umschlag:

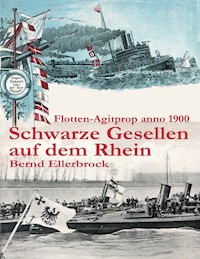

Vorderseite und Rücken: Ansichtskarten, Sammlung Bernd Ellerbrock

Rückseite: Foto, Sammlung Hellmut Wernher (Oppenheim)

Vakatseite:

Ansichtskarten, Sammlung Bernd Ellerbrock

rechte Seite:

Programmzettel, Stadtarchiv Bonn (Signatur Ik - 1173 1900-08-05)

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

„…vom Meere einen Gruß überbringen…“

Tirpitz Nachrichtenbüro

„Es muss im ganzen Land Stimmung gemacht werden!“

Gruß vom Reichsmarineamt

Tirpitz und von Heeringen – die „Seekosaken“

Geflügelte Worte von Kaiser Wilhelm II.

Die Propagandafahrt

„Es kam überall zu begeisterten Kundgebungen patriotischer Gesinnung.“

Vor Ort in Bingen

Marinemaler Johann Georg Siehl an Bord

Vor Ort in Oppenheim

Mit Frack und Zylinder in den Rhein hinein -

„Das Unglück wäre ein schreckliches gewesen.“

„Herolde des Kaisers“ – Kommandanten und Besatzung

„Gescheit, redegewandt, charakterfest, repräsentabel…“

Busennadeln, Käselaibe, Kräuterschnaps

Vor Ort in Homberg

„…mit Hurrahruf am Heimatstrand herzlichst empfangen…“

Die Torpedowaffe

„Nahe heran und auf die Mitte feuern. Rücksichtsloser Einsatz für den sichersten

Schuss!“

Vor Ort in Mainz

„Die blauen Jungs donnerten ihm ein dreifaches Hurrah entgegen.“

Sechs Wochen Völlerei

„Es wurde tüchtig getrunken und getafelt.“

Das letzte Hurrah

„Was das Auge sieht, das glaubt das Herz.“

Kleine Chronologie zum Zweiten Flottengesetz

Verlauf der Reise vom 22. April bis zum 18. Juni 1900

Namentliches Verzeichnis der Offiziere und Mannschaften

der I. Torpedoboots-Division

Anhang

Quellen und Literatur

Danksagung

Anmerkungen

Abbildungsnachweise

Über den Autor

Es wurde konzertiert, gedichtet, gereimt und gesungen den Rhein hinauf und wieder herun-

ter. Musikalische Darbietungen gehörten zum Standardrepertoire aller Festivitäten, die aus

Anlass des Flottenbesuchs ausgerichtet wurden. Und das hieß vor allem: Militärmusik und

germanisches Liedgut zum Wecken patriotischen Hochgefühls. Der Kölner Verlag DuMont-

Schauberg gab „Zur Erinnerung an die Rheinfahrt S. M. Torpedoboots-Division“ eine Samm-

lung von 33 Liedtexten heraus - eine Mischung aus weinseligen Rheinliedchen und stramm

nationalistischen Texten - darunter die „Wacht am Rhein“, „Heil dir im Siegerkranz“, das

„Lied der Deutschen Flotte“, „Die Loreley“, „Auf Matrosen“, das „Soldatenlied“, das

„Rheinweinlied“ und, natürlich, „Das Lied der Deutschen“ - aber auch eigens für den Anlass

neu Getextetes wie „Colonias Willkommgruß beim Einlaufen der Torpedoboots-Division in

Köln“, Motto: „Euch hellauf jubelnd Hoch! Erklingt, die Ihr des Kaisers Gruß uns bringt!“

Einleitung

„… vom Meere einen Gruß überbringen…“

Seid uns gegrüßt auf Rheinlands schönster Erde,

Ihr, die des Meeres kaiserlichen Gruß

Uns bringt, damit die Flotte wahrhaft werde,

Der Hort des Deutschen, wo er setzt den Fuß.

Laut schallt’s am Rhein,

Stimmt alle ein,

Stark soll die Flotte sein,

Stark soll die deutsche Flotte sein!

(erste Strophe des Gedichtes „Willkommen“ von T. Helling, Koblenz, Mai 1900 - nach der Melodie „Dort, wo der alte Rhein mit seinen Wellen“)1

Als am frühen Morgen des 29. April des Jahres 1900 eine Division Torpedoboote von Wilhelmshaven zur offenen See dampfte, begann eine der wohl ungewöhnlichsten Missionen in der deutschen Marinegeschichte. An diesem Sonntagmorgen schien die Sonne über dem Reichskriegshafen, aber ein ruppiger Westwind ließ ahnen, dass es wohl ungemütlich werden würde da draußen in der Nordsee. Während die Flotte noch in der 1886 fertig gestellten Schleusenkammer der „Neuen Hafeneinfahrt“ lag und die Besatzungen auf letzte Post warteten, wurden die Boote vorsorglich mit Sturmleinen versehen und Ölzeug angelegt. Die Division ging freilich weder auf Feindfahrt noch ins Manöver. Auch war keine der bei Vizeadmiral Alfred Tirpitz (1849 - 1930) so beliebten „Forcierfahrten“ - dreitägige unerbittliche Ritte rund um Skagen bis nach Danzig - angeordnet worden. Nein, „Vater Rhein“ war das außergewöhnlich-beschauliche Ziel - zunächst entlang der Küste bis Rotterdam zum Kohlebunkern, dann weiter den Strom hinauf. Befehl: Vordringen so weit wie möglich.

Es sollte ein spektakulärer Werbefeldzug werden. Von Emmerich bis Karlsruhe und wieder zurück, rund 1.000 Kilometer Berg- und Talfahrt: Wo die Flottille Station machte, wurde sie von einer marinebegeisterten Menge enthusiastisch empfangen. Sieben Kriegsschiffe „Seiner Majestät“, eine komplette Torpedoboot-Halbflottille, waren den gesamten Mai und die ersten beiden Juniwochen des Jahres 1900 auf dem „deutschesten aller Ströme“ unterwegs. Und wo sie anlegten, jubelten ihnen Hunderttausende voller maritimer Begeisterung zu.

Die Ansichtskarte ist eine typische Erfindung der Gründerzeit und des beginnenden Industriezeitalters. Offiziell eingeführt im Jahr 1872, erlebte die Bildpostkarte, befeuert durch eine Industrie, die sie mit immer neuen und verbesserten drucktechnischen Verfahren massenhaft herstellen konnte, in der Zeit zwischen 1895 und dem Ende des Ersten Weltkrieges ihre wahre Blütezeit. Im Jahr 1900 beförderte die Reichspost 440 Millionen Stück. Allein von der Rheinfahrt der Torpedobootsdivision sind über 60 verschiedene Karten belegt. Hier zwei Lithographien „Zur Erinnerung an S. M. (Seiner Majestät) Torpedoboots-Division auf dem Rhein“. Die Karte rechts zeigt oben neben der flatternden Reichskriegsfahne und oberhalb des Kanonenrohres - für den Laien eher unverständlich - sechs verschiedene Lattenabzeichen, die an den Masten der Boote zu deren taktischen Kennung angebracht waren.

Die Fahrt der Division tief ins Binnenland hinein war eine reine Propagandashow im Auftrag des Reichsmarineamtes unter dem späteren Groß-, zu dieser Zeit aber noch Vizeadmiral (mit „zwei Sternen“) Alfred Tirpitz. Die Idee eines Torpedoboot-Besuches im Rheinland hatten allerdings prominente Mitglieder vom „Deutschen Flottenverein“ und der „Deutschen Kolonialgesellschaft“ in Köln unterbreitet, die im März 1900 bei „Seiner Excellenz“ Tirpitz vorstellig geworden waren und besonders aggressiv für die ehrgeizigen Flottenpläne ihres Kaisers trommelten. Die Agitation für die dem Reichstag Ende Januar 1900 vorgelegte Novelle zum Ersten Flottengesetz, mit der die Anzahl der Schlachtschiffe mal gerade verdoppelt werden sollte, hatte zu diesem Zeitpunkt und parallel zu den anlaufenden parlamentarischen Beratungen ihren Höhepunkt erreicht.

Nach Überzeugung des Flottenvereins könne „eine erhebliche Förderung des Flottengedankens in den Rheinlanden erzielt werden“, zumal sich für „gewöhnliche Marine-Vorträge wenig Neigung“ zeige. Und die „Kolonialgesellschaft“ sekundierte: „Wir wüssten kaum ein geeigneteres Mittel, die rheinische Bevölkerung für die Marine zu begeistern, als der Besuch einer Flotte.“2 Tirpitz und sein kongenialer Kampagnenchef Korvettenkapitän August von Heeringen (1855 - 1927) – der, so Tirpitz, „feurige Herr für die Aufrüttelung des Volkes“3 - griffen den Vorschlag in für sie typischer Manier auf: Nicht nur ein einzelnes Boot (wie fünf Jahre zuvor das Torpedoboot S55, das anlässlich der Feierlichkeiten zum 25sten Jahrestages der Sedan-Schlacht am Niederwalddenkmal bei Rüdesheim den Rhein hinauf gefahren war), sondern gleich eine ganze Division - bestehend aus sechs kleineren Schiffen und einem Divisions-Führungsboot - sollte zu dieser Demonstration in Marsch gesetzt und in den Dienst der Flottenwerbung zwecks „Förderung des Flottengedankens in dieser Gegend“ gestellt werden, um „einmal der dortigen Bevölkerung den taktischen Verband unserer Torpedoboote geschlossen vorzuführen und dann, um möglichst allen Besuchern Gelegenheit zu geben, die Boote genau zu besichtigen.“4 So der Sprechzettel von Heeringens für einen Immediat- (also direkt und persönlich gehaltenen) Vortrag seines Chefs Tirpitz beim deutschen Kaiser. Das war am Samstag, den 31. März 1900.

Schon am 3. April telegrafierte der von der Idee elektrisierte und begeisterte Wilhelm II. (1859 - 1941) an den Kölner Oberbürgermeister Wilhelm Becker (1835 - 1924), dass auf seinen „Befehl eine Torpedobootsdivision den Rhein hinauffahren“ würde. Und weiter: „Dieselbe hat Ordre, Köln anzulaufen und vom Meere einen Gruß zu überbringen. Ich empfehle sie den gastfreien und lebensfrohen Bürgern von Köln. Alaaf Köln. Wilhelm I. R.“ Das Dankestelegramm des Kölner Oberbürgermeisters, ganz im damals üblichen Ton eines ergebenen Untertans, an den „Imperator Rex (I. R.)“ ging postwendend heraus: „Geruhen Eure Majestät für das huldvolle Telegramm untertänigsten Dank entgegenzunehmen. Die Ankunft eines Teils von Eurer Majestät Flotte wird Kölns Bürgerschaft zur größten Freude gereichen, und es wird der Empfang umso herrlicher sein, als dadurch die Zeit der Hansa und des Eintreffens des ersten Torpedoboots am Rhein im Jahre 1895 in Erinnerung gebracht wird.“5

Der harmlos daherkommende Kaiser-„Gruß vom Meer“ wurde fortan für die gesamte Fahrt zur zentralen und dutzendfach zitierten harmlosen Metapher für ein letztlich säbelrasselndes Manöver, das Wilhelm II. mit einer „Allerhöchsten Kabinettsorder“ vom 21. April schließlich anordnete.

Die Presse kündigte erwartungsvoll an, dass „den Rheinstädten eine vollständig kriegsfähig ausgerüstete Torpedobootsdivision vorgeführt werde, die zu den besten ihrer Zeit“ gehöre und dass „ein Stück unserer Wehrkraft zur See unmittelbar vor Augen geführt“6 werde. Die Texte und weitere Detail-Informationen zum Torpedowesen im Allgemeinen sowie zu den einzelnen Schiffen und deren Besatzungen im Besonderen hatte das umtriebige „Nachrichtenbüro“ des Reichsmarineamtes geliefert.

Einer der ersten Berichte über die Fahrt erschien am 2. Mai im „Düsseldorfer Volksblatt“, in dem es mit der Wahrheit nicht so genau genommen wurde: „Die Idee zu dieser originellen Torpedobootsfahrt stammt vom Kaiser selbst.“ Durchaus zutreffend heißt es dann später: „Die Rheinländer werden sich schwerlich damit begnügen, den fremden Eindringlingen ihre Weinberge und Keltereien von Ferne zu zeigen und in den Logbüchern (Journalen) der einzelnen Boote dürfte es manch für die Besatzung denkwürdigen Tag zu verzeichnen geben.“

Es sorgte auch für die musikalische Untermalung der Mission mit schneidiger Marschmusik: Abkommandiert an Bord des Kommandobootes wurde eine komplette Blaskapelle von zehn Hoboisten des Musikcorps der 1. Matrosendivision in Kiel. Das war eine Idee von Tirpitz höchstpersönlich, die er dem Kommandanten der Rheinflottille Kapitänleutnant Felix Funke (1865 - 1932) am 24. April bei einem Instruktionsgespräch in seinem Berliner Dienstsitz am vornehmen Leipziger Platz Nummer 13 mit auf den Weg gab.

Auf Weisung des dem Kaiser direkt unterstellten Marinekabinetts hin hatten die preußischen Rheinfestungen in Wesel (Zitadelle), Köln (Fort Prinz Heinrich), Koblenz und Ehrenbreitstein sowie Mainz (Kastel) bei Ankunft der Flottille Salut zu schießen. Kapitän Funke wurde beauftragt, sich im Vorfeld „selber an Ort und Stelle“ in „unauffälliger Weise“ über die „Besonderheiten der Schifffahrt auf dem Rhein“ kundig zu machen7. Man kümmerte sich um das erforderliche nautische Kartenwerk, einen „photographischen Apparat“ für den Kommandanten zwecks Dokumentierung der ganzen Aktion genauso wie um Verhaltensvorgaben gegenüber der Presse und Sprachregelungen für Reden und Toaste auf Empfängen. Der Kaiser persönlich wies den Oberpräsidenten der Rheinprovinz und Präsidenten der Rheinstrom-Bauverwaltung Berthold Nasse (1831 - 1906) mit Amtssitz in Koblenz an, „des Rheins kundige Schiffer und Lotsen zu Verfügung zu stellen sowie für Liegestellen pp. Vorsorge zu tragen.“8 Das Unternehmen wurde bis ins letzte Detail vorbereitet. Nichts sollte schiefgehen.

Die Königliche Niederländische Regierung erteilte die erforderliche Genehmigung zur Durchfahrt der deutschen Kriegsschiffe auf ihrem Hoheitsgebiet, die das Auswärtige Amt zu beschaffen hatte, noch im letzten Augenblick am 30. April - da war die Flottille bereits unterwegs. Die Rheinfahrt war Teil einer groß angelegten, sozusagen admiralsstabsmäßig geplanten und gelenkten, Propagandakampagne staatlicher Institutionen zur Durchsetzung politischer Ziele und Stimmungsmache in Deutschland. Sie hatte, das sei an dieser Stelle bereits vorweggenommen, durchschlagenden Erfolg. Nach vier Wochen Fahrt ließ der Kaiser überglücklich verlauten: „Die freudige Aufnahme, welche die Torpedoboots-Division auf ihrer Rheinfahrt überall gefunden hat, bestärkt mich in der frohen Zuversicht, dass meine Bestrebung, Deutschland auch eine starke Kriegsflotte zu schaffen, Dank der freudigen Mitarbeit des deutschen Volkes unter der Führung seiner erlauchten Fürsten zu einem segensreichen Ziele führen werde.“9

Nur allzu gerne stellten sich auch die deutschen Spielzeugproduzenten in den Dienst der Flottenpolitik. Kriegsschiffe mit Spiritus- oder Uhrwerksantrieb standen ganz oben auf der Wunschliste deutscher Jungen. Mit Zinnfiguren in Spanschachteln als „Lernspielzeug“ war auch die Welt der Militärs in den Kinderzimmern allgegenwärtig. Das Halbfiguren-Set einer „Torpedo-Boot-Flottille“ stellte die Nürnberger Zinnfigurenfabrik Georg Spenkuch (1880 – 1953) her, die seinerzeit mit Formen für rund 15.000 Figuren und Darstellungen Weltgeltung erlangte. Zum Set gehört außerdem ein Miniatur- Leuchtturm „Roter Sand“.

Tirpitz Nachrichtenbüro

„Es muss im ganzen Land Stimmung gemacht werden!“

Hat der Kaiser ja geheißen,

Euch dem ganzen Land zu weisen,

Wie den deutschen Rhein er schirmt!

Kann die Wacht am Rhein bestehen,

Wenn nicht starke Schiffe gehen,

Wo des Meeres Woge stürmt?

Wenn auch wir den Frieden wollen,

Hindert’s nicht, dass andre grollen,

Die voll Scheelsucht und voll Neid,

Deutschland sehen aufwärts steigen

In der Völker Reigen,

Stark und fest durch Einigkeit!

Und zu wahren diesen Frieden,

Und, wenn’s gilt, die Stirn zu bieten,

Tut uns wahrlich bitter Not,

Eine starke deutsche Flotte,

Wo der Neider schlimme Rotte

Gierig auf dem Meere droht!

(Gedicht von Oberwesels Bürgermeister Anton Doll vorgetragen nach dem Zweiten Gang eines

Gabelfrühstücks, hier: 2. bis 4. Strophe)10

Kaum, dass der grimmige, gabelbärtige und rundschädelige Alfred Tirpitz im Juni 1897 durch „Allerhöchste Kabinettsorder“ von Kaiser Wilhelm II. zum Leiter des Reichsmarineamtes berufen worden war, hatte sich der frisch gebackene Staatssekretär mit dem ihm direkt unterstellten „Nachrichtenbüro“ eine schlagkräftige Propagandaabteilung in seinem Quasi-Ministerium zugelegt - 15. Juni Vortrag beim Kaiser, 16. Juni Vortrag beim Reichskanzler, 17. Juni Einsetzung der neuen Dienststelle. Ausgesprochen einfalls- und erfolgreich führte es fortan den Werbefeldzug für den geplanten Bau einer monströsen deutschen Hochsee-Schlachtflotte - schwimmende Festungen aus Stahl mit gepanzerten Kommandoständen, Kasematten, Geschütztürmen, Kesselräumen, Munitions- und Kohlebunkern. Das „Durchbringungsbüro“11 (Tirpitz) ebnete den Flottengesetzen den Weg in die Öffentlichkeit.

Tirpitz mit eher bescheidenen Flottenbauplänen im Reichstag gescheiterter und deshalb vom Hohenzollernmonarchen fallen gelassener Vorgänger im Amte, Admiral Friedrich von Hollmann (1842 - 1913), war ein Jahr zuvor noch der festen Überzeugung, dass „für große Flottenpläne der Zukunft auch noch nicht zehn Leute im Reichstag zu haben“ seien12. Admiral Hollmann, so Jürg Meyer in seiner Untersuchung über die Propaganda der Flottenbewegung, „spürte hinter sich die wachsende Ungeduld des marinebegeisterten Kaisers und vor sich erblickte er einen Reichstag, der um keinen Preis gewillt war, sich aus seiner Flottenlethargie aufrütteln zu lassen.“13 Der Reichstag strich, mal mehr, mal weniger, die Flottenvorlagen der Regierung regelmäßig zusammen. Doch unter Alfred Tirpitz, der - wie der Kaiser selbst - schon seit Jahren auf professionell gemanagte Public-Relations-Aktionen setzte, begann sich der Wind, soll heißen: die Stimmung im Lande, zu drehen. Und zwar um 180 Grad. Es war Tirpitz, der die maritimen Wünsche seines Kaisers in schwimmende Stahlkolosse umsetzte und, so der Historiker Michael Stürmer, ein „neues Faszinosum für die Massen“14 schuf. „Der Eifer um und für die Flotte verzehrte ihn“ 15, charakterisierte der spätere Reichskanzler Bernhard von Bülow (1849 - 1929) in seinen Memoiren den machtbewussten und ehrgeizigen Mann, der sich im Alter von 16 Jahren am 15. Mai 1865 als einer von nur zehn Kadetten auf der Korvette ARCONA in Kiel zum Dienstantritt gemeldet hatte, wohl, um dem ungeliebten Realgymnasium in Frankfurt/Oder zu entfliehen.

Wilhelm II. und Tirpitz kannten sich bereits viele Jahre. Im Juli 1880 hatte Tirpitz dem Kronprinzen Wilhelm ein - damals eher einer Lotterie gleichendes - Torpedoscharfschießen vorgeführt, bei dem die als Zielschiff dienende Radkorvette BARBAROSSA, ein Überbleibsel der Reichsflotte von 1848, mit Bravour von dem Torpedokreuzer SMS ZIETEN, dem letzten im Ausland gebauten deutschen Kriegsschiff, versenkt worden war. Ein Jahr später (am 17. September 1881) führte der schneidige Tirpitz als Kommandeur des Schulschiffs BLÜCHER Wilhelm in der Kieler Förde erneut seine „Schwarzkunst“ vor, als es ihm gelang, in voller Fahrt aus 400 Metern Entfernung das alte Transportschiff ELBE mit einem einzigen Schuss zu versenken. Und im Jahr vor dessen Thronbesteigung am 15. Juni 1888 begleitete Tirpitz Wilhelm mit einer Torpedobootsflottille nach England zum 50. Thronjubiläum seiner Großmutter, der englischen Königin Victoria (1819 - 1901).

Drei Jahre später vertraute der Kaiser seinem Reichskanzler Leo von Caprivi (1831 - 1899) an, dass er Tirpitz für den „künftigen Träger der Marine“16 hielte. Ausschlaggebend für diese Wertschätzung soll ein legendärer Abend im Kieler Schloss, dem Wohnsitz seines Bruders Prinz Heinrich (1862 - 1929), im Frühjahr 1891 gewesen sein. Der Kaiser besprach zusammen mit dem Chef des Generalstabes Helmuth von Moltke (1800 - 1891) und einer erlesenen Schar von Flagg- und Seeoffizieren die weitere Entwicklung der Marine und Tirpitz durfte dem Kaiser seine Überlegungen zu Flottenbau (Schlachtschiffe) und Flottentaktik (Geschwaderformation in Linie) ungeschminkt vortragen. Tirpitz jammerte und lamentierte nicht (wie wohl seine Vorredner), sondern hatte ein klar umrissenes und in sich schlüssiges Konzept.

In Alfred Tirpitz fand Wilhelm II. den richtigen Mann zur Um- und Durchsetzung seiner ehrgeizigen Flottenpläne. Aufeinander angewiesen, verband die beiden freilich eine Art Hassliebe. Die Illustration von Willy Stöwer (1864 - 1931) ist dem 1913 erschienen Prachtband „Kaiser Wilhelm II. und die Marine“ entnommen.

Seitdem soll der Flottenfanatiker Wilhelm, der ein Jahr zuvor seinen Kanzler Fürst Otto von Bismarck (1815 - 1898) entlassen hatte und sich selbst seitdem im „Amt des wachhabenden Offiziers auf dem Deutschen Staatsschiff“17 betrachtete, den jungen Kapitän zur See und Panzerschiffkommandanten nicht mehr aus den Augen gelassen haben. „Mit Tirpitz hatte Wilhelm einen durchsetzungsfähigen aber auch dickköpfigen Protagonisten einer deutschen Marine- und Weltpolitik gefunden“, schreibt der Technikhistoriker Wolfgang König in seiner Studie über „den Kaiser und die technischindustrielle Welt.“18

So wurde der Freimaurer und dreifache Vater Alfred Tirpitz bereits im September 1890 Chef des Stabes der Ostsee-Marinestation in Kiel und im Januar 1892 Chef des Stabes beim Oberkommando der Marine in Berlin. In dieser Funktion unterbreitete er am 16. Juni 1894 Kaiser und Marineamt seine berühmte „Dienstschrift IX“ mit dem unscheinbaren Titel „Allgemeine Erfahrungen aus den Manövern der Herbstübungsflotte“, mit der allerdings eine neue Ära der Marinepolitik in Deutschland eingeläutet werden sollte: nämlich der Abschied von einer defensiven Küstenverteidigungsflotte, die ein Offenhalten der deutschen Häfen bei Blockade nicht würde verhindern können, hin zu einer Offensivflotte, sowie der Abschied vom weltweiten Kreuzerkrieg hin zum Kampf auf hoher See nahe der heimischen Gewässer - „ein Schlachtkörper zwischen Helgoland und Themse“, so Tirpitz in einem Vortrag beim Kaiser19. 1896 schließlich legte der Kaiser dem Leiter des Marinekabinetts Vizeadmiral Gustav Freiherr von Senden und Bibran (1847 - 1909) nahe: „Das ganze Land ist in Unkenntnis über die Zwecke und Aufgaben der Marine. Es muss im Reichstagsplenum aufgeklärt und im ganzen Lande dafür Stimmung gemacht werden. Ein energischer Mann muss Wandel schaffen, vielleicht Tirpitz“.20

Während über die vom Kaiser persönlich gefertigten Vergleichstabellen der Seestreitkräfte verschiedener Großmächte, die er im Parlament verteilen und in der kaisernahen Presse als Beweis der maritimen Unterlegenheit Deutschlands veröffentlichen ließ, eher geschmunzelt wurde, waren Tirpitz Methoden von anderem Kaliber. Tirpitz wurde des Kaisers „erster Propagandaminister moderner Prägung der Neuzeit“ (Jürg Meyer).21 Unterstützung erhielt er von Bernhard von Bülow, der bei seiner zeitgleichen Ernennung zum Außenstaatssekretär auf der kaiserlichen Yacht HOHENZOLLERN (bezeichnenderweise inmitten deutscher Kriegsschiffe in der Kieler Bucht) am 28. Juni 1897 dem Kaiser erklärt hatte, der Flottenbau brauche eine Art „Volkspropaganda“, um die nationale Stimmung zu heben - die „nationale Trommel“ müsse gerührt werden, worauf der Kaiser ihm „freudig und begeistert“ erwidert habe: „Nur zu, nur zu!“ Bülow wusste auch wie: „Professoren und Patrioten von allen Richtungen [würden] gewiss das Ihrige tun.“22 Über die Zielsetzung schrieb Wilhelm II. rückblickend 1922 im holländischen Exil: „Es galt, eine allgemeine Bewegung im Volke auszulösen, das noch gleichgültige ‚große Publikum’ für die Marine zu interessieren und zu erwärmen, damit aus dem Volke selbst heraus ein Druck auf die Abgeordneten erfolgte.“23

Mit der Neubesetzung von Reichsmarine- und Auswärtigem Amt im Juni 1897 begann im Kaiserreich nicht nur der Siegeszug der Flottenpropaganda, sondern eine verhängnisvolle Politik. Jürg Meyer: „Durch viele Jahre hindurch [hat] kein anderer Faktor so sehr wie die Flottenpropaganda den ausfallenden und verletzenden Charakter des Wilhelminischen Deutschland verkörpert.“24 Deutschland, so die Vision von Kaiser und Admiral, sollte nicht nur europäische Kontinentalmacht sein, sondern auch zur See- und Weltmacht aufsteigen. Was fehlte, war eine entsprechend kampfstarke Flotte. Tirpitz Flottenplan lag zudem der sogenannte „Risikogedanke“ zu Grunde, wonach die deutsche Flotte so stark sein sollte, dass selbst die stärkste Seemacht (also England!) bei einem Angriff ihre Vormachtstellung verlieren würde (Abschreckungstheorie). Tirpitz kalkulierte, dass die deutsche Flotte mindestens zwei Drittel der Stärke der britischen haben müsste, um die Grand Fleet einzuschüchtern.

Als auslösenden Grund führten Tirpitz und Kaiser immer wieder die Konkurrenz der englischen Wirtschaft auf den Weltmärkten an. „Weltpolitik und Flottenbau, verbunden mit der Wendung gegen Großbritannien, bildeten von diesem Zeitpunkt an eine unteilbare Einheit“, urteilt der Historiker Wilhelm Deist in seiner Arbeit über „Flottenpolitik und Flottenpropaganda“.25 So auch Meyer: „Was Bülow bei Amtsantritt in der deutschen Bevölkerung vorfand, war zwar keine Flottenbegeisterung, wohl aber als wichtige Ausgangsbasis dafür eine ausgeprägte Anglophobie, die vom Transvaalkonflikt und der Krügerdepesche her datierte und seither durch Pressefehden ständig genährt worden war. Diese Englandfeindlichkeit erwies sich in der Folge als eine der wirksamsten Triebkräfte der Marineagitation und wurde ihrerseits wiederum durch den zunehmenden Flottenenthusiasmus verschärft.“26 Auch der Historiker Michael Salewski kommt zu diesem Urteil: „Dies war keine Flotte, die sich nach Russland oder Frankreich richtete, sondern die vom ersten Moment an auf die Seemacht England fixiert war. Eine Flotte gegen England. [Es] war immer davon die Rede, die deutsche Flotte müsse für die englische ein ‚Risiko’ darstellen. Diese ‚Risikothese“ wurde zum Kernpunkt der Argumentation. … Tirpitz brauchte eine Flotte mit einer realen Siegeschance für Deutschland und nicht eine Flotte mit einem Risiko für England. Seine Flotte wollte den sieghaften Durchbruch zur Supermacht erzwingen. … Entscheidend war der Wille, mit Hilfe der Flotte England ebenbürtig zu werden.“27

Tirpitz „Abteilung für Nachrichtenwesen und allgemeine Parlamentsangelegenheiten“ (interne Bezeichnung dieser elften Abteilung im Reichsmarineamt: M II) wurde zu Gehirn und Schaltzentrale einer beispiellosen, hochmodernen und äußerst wirksamen Propagandamaschinerie. Zum Leiter wurde Korvettenkapitän August von Heeringen berufen, „ein vielseitig talentierter Offizier. Heeringen war der geborene Propagandachef. Mit einer organisatorischen Begabung, die der von Tirpitz nicht viel nachstand, baute er seine Behörde zu einer beispiellosen Werbezentrale aus, die aus den gegebenen Mitteln und Möglichkeiten das Letzte zu schöpfen in der Lage war. Ein hinreißender rhetorischer Schwung, eine Überlegenheit in der Diskussion und Überzeugungskunst im privaten Gespräch verliehen seinem persönlichen Einsatz hohen Wert.“ (Meyer)28 Von Heeringen habe, so Tirpitz in seinen Erinnerungen, „die geistige Mobilmachung der Massen“29 inszeniert. Ihm zur Seite gestellt wurde der gerade mal 34jährige Kapitänleutnant Friedrich Bödicker (1866 - 1944), der die tägliche Pressearbeit und Korrespondenz mit Takt und Finesse quasi als von Heeringens „recht Hand“ erledigte.

Zum Team gehörten noch Kapitän Harald Dähnhardt (1863 - 1944), der als Verbindungsmann zu den Reichstagsabgeordneten fungierte, der abkommandierte Korvettenkapitän Eduard von Capelle (1855 - 1931), der als virtuoser Budgetfachmann im Wesentlichen die Flottengesetze und ihre Finanzierung ausarbeitete (und 1916 selbst Chef des RMA wurde) sowie Dr. Ernst Levy von Halle (1868 - 1909) als wissenschaftlicher Mitarbeiter, der die (in erste Linie volkswirtschaftliche) argumentative Architektur eines Großteils der publizistischen Arbeiten übernahm. Der Professor von der Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Berlin prägte als Chefideologe den Begriff der deutschen „Seeinteressen“ und wurde eher unter seinem journalistischem und literarischen Pseudonym „Nauticus“ bekannt. „Halle war ein kluger Kopf“, urteilte schon Eckart Kehr (1902 – 1933) in seiner Studie über „Schlachtflottenbau“ im Jahr 1930, dessen Schriften „weit über das übliche Agitationsniveau“30 hinaus gegangen seien. Mit den Kapitänen war Tirpitz noch aus gemeinsamer Zeit bei der Torpedowaffe bekannt und befreundet, Ernst Levy hielt er für „die Krone der flottenfreundlichen Juden.“31

Während der Kampagne zum Zweiten Flottengesetz erreichte das Nachrichtenbüro mit insgesamt fünf Offizieren sowie einer Anzahl als „Hilfskräfte“ bezeichneter Personen, einer Kanzlei mit Sekretären sowie etlichen akademisch gebildeten Mitarbeitern, die von Halle rekrutiert hatte (darunter zwei promovierte Mitarbeiter des kaiserlichen Statistischen Amtes), ihre größte je erreichte Stärke. Von Januar bis Mai 1900 war hier auch der Kapitänleutnant a. D. Ernst Graf zu Reventlow (1869 - 1949) unterstützend tätig. Reventlow betätigte sich später als Verfasser deutsch-völkischer, nationalistischer und antisemitischer Schriften.

Durch gezielte Beeinflussung von Multiplikatoren, Journalisten und Meinungsmachern mobilisierte das Nachrichtenbüro die Öffentlichkeit, um den „Druck der Straße“ auf die 397 Abgeordneten des Reichstages zu erhöhen. Mit Erfolg. Schon am 24. März 1898, also kein Jahr, nachdem Tirpitz und seine Leute das Kommando im Reichsmarineamt übernommen hatten, billigte der Reichstag mit 212 gegen 139 Stimmen den entscheidenden Paragrafen 1 des „Gesetzes betreffend die deutsche Flotte“, der ihren Umfang festsetzte. Am 26. März nahm der Reichstag mit 193 zu 118 Stimmen den die Ersatzbauten regelnden Paragrafen 2 an. Und am 28. März 1898 war das Erste Flottengesetz unter Dach und Fach. Die Schlussabstimmung im Deutschen Reichstag erfolgte durch Sich-Erheben von den Sitzen, der Präsident stellte die Mehrheit fest und das Protokoll vermerkte: „lebhafter Beifall“32. Zu Hilfe gekommen waren der Flottenpropaganda freilich auch zwei Ereignisse in Übersee: Die Ermordung zweier deutscher Missionare durch Chinesen in Schantung und die Inhaftierung eines Deutschen auf Haiti (damaliger Sprachgebrauch: „Negerrepublik“) führten zum Eingreifen deutscher Kriegsschiffe - für die Flottenbefürworter war dies Beweis genug, dass es einer starken Marine zum Schutz der deutschen Interessen in Übersee bedürfe.

Das Erste Flottengesetz sah vor, dass dem Deutschen Reich bis zum Ende einer Laufzeit von sechs Jahren (das so genannte „Sexennat“) ein Flaggschiff, 16 Linienschiffe, zwei weitere als „Materialreserve“, acht Küstenpanzerschiffe, 12 Große und 30 Kleine Kreuzer zur Verfügung stehen sollten. Davon sollten bis 1903 sieben Linienschiffe, zwei Große und 17 Kleine Kreuzer neu gebaut werden, da von den vorhandenen Schiffen 12 auf die Linienschiffszahl sowie 10 Große und 13 Kleine Kreuzer angerechnet wurden. Torpedo- und Kanonenboote waren vom Gesetz gar nicht erfasst. Noch am Tag der Verabschiedung wurde Tirpitz zum Königlich Preußischen Staatsminister und zum stimmberechtigtem Mitglied des preußischen Staatsministeriums ernannt. Beim Besuch eines Schiffes standen Tirpitz nun protokollarisch 17 Schuss Salut und ein eigener Stander (Admiralsflagge mit der Kaiserkrone in der Mitte des Eisernen Kreuzes und zwei gekreuzte goldene Anker im unteren Feld) im Großtopp zu.

Admiral und Kaiser hatten ein wichtiges Etappenziel ihre hochfliegenden Pläne erreicht: Ein langfristig angelegter Flottenbauplan war Gesetz geworden, beendet wurde die Zeit, als Deutschland lediglich über ein Konglomerat der ältesten Schiffe Europas und über ganze vier Linienschiffe und sieben Panzerkreuzer neuester Bauart (entsprechend dem „Flottengründungsplan“ von 1873) verfügte.

Fragwürdiges Traditionsverständnis: Kurz nach Verabschiedung des Ersten Flottengesetzes stellte die „Leipziger Illustrirte Zeitung“ „zum 50jährigen Jubiläum der deutschen Flotte“ die noch getakelten Holzsegelfregatten der ersten von der Nationalversammlung 1848 in der Paulskirche beschlossenen deutschen Flotte (Flagge: schwarzrotgold) den Schlachtschiffen aus Eisen und Stahl der Kaiserlichen Marine gegenüber (Flagge: schwarzweißrot). War die 48er- Flotte bestenfalls zur Küstenverteidigung geeignet, hatte die Flotte des Kaiserreichs klar offensiven Charakter. Was blieb, war die Reichsunmittelbarkeit der Marine. Wie damals so oft, stammen auch diese Zeichnungen aus der Feder des Marinemalers Willy Stöwer.

Auch war die Ziel- und Konzeptionslosigkeit des Flottenbaus vor der „Ära Tirpitz“ beendet. Und mit Einführung des „Geschwaderprinzips“ war es dem Reichstag verunmöglicht, gezielt einzelne Schiffe abzulehnen. Für den Kaiser und seinen „Meister“, wie Wilhelm Tirpitz zu nennen pflegte, war diese Bewilligung einer kleinen „Ausfallflotte“ allerdings lediglich ein Einstieg, dem, so Tirpitz, der „politische Schritt zur wirklichen Seemacht“33 noch folgen musste. Denn: „Spätestens seit der Übernahme der Geschäfte des Staatssekretärs im Reichsmarineamt durch Tirpitz … war es das Ziel des Flottenbaus, Großbritannien aus seiner Position als dominierende See- und Weltmacht zu verdrängen.“ (Wilhelm Deist)34 Tirpitz gelang es in den Folgejahren, die Obsession seines Herrschers zur vorrangigen Staatsaufgabe zu machen.

Mit der im Jahr 1900 anstehenden Novelle (verabschiedet dann als Zweites Flottengesetz, dem noch drei weitere Novellen in den Jahren 1906, 1908 und 1912 folgen sollten) war wahrhaft Großes geplant: Die Anzahl der Schlachtschiffe sollte auf vier Geschwader, also um ein zweites Doppelgeschwader von 19 auf 38 verdoppelt und die Budget-Hoheit des Reichstages durch eine quasi Blankovollmacht zum Bau der Schiffe - koste es, was es wolle - regelrecht ausgehebelt werden. Gefordert wurden zusätzlich weitere acht Große und 15 Kleine Kreuzer. Es war ein Gesetz gegen England - und gegen das eigene Parlament. Schon im Februar 1898 hatte Tirpitz seinem Kaiser versprochen, er werde „den störenden Einfluss des Reichstages auf Euer Majestät Absichten bezüglich der Entwicklung der Marine zu beseitigen wissen“35. Er hielt Wort.

Wilhelm II. versprach mit seinem ersten „Kaiserwort im neuen Jahrhundert“ (siehe Ansichtskarte auf der Vakatseite) am Neujahrstag im Berliner Zeughaus, er wolle wie sein Großvater Wilhelm I. einst für das Landheer nunmehr für die Marine „unbeirrt in gleicher Weise das Werk der Reorganisation fort- und durchführen, damit durch sie das Deutsche Reich auch im Auslande in der Lage sei, den noch nicht erreichten Platz zu erringen.“36 Die Marine war für Wilhelm II. die „ebenbürtige Schwesterwaffe der Armee“37 und Tirpitz sein „Roon der Marine“38. Die Schaffung einer Furcht einflößenden deutschen „schwimmenden Wehr zur See“ war seine Lebensaufgabe, in der er seine geschichtliche Mission sah. Wilhelm träumte mit Inbrunst von der deutschen Seegeltung. Sein Kurs folgte, so der Historiker Lars Scholl, der Devise „Weltpolitik als Aufgabe, Weltmacht als Ziel, Flotte als Instrument.“39

Mit dem Jahreswechsel 1899/1900 lief der Apparat des „Nachrichtenbüros“ erst richtig zu Höchstform auf. Ein Marinejahrbuch „Nauticus. Jahrbuch für Deutschlands Seeinteressen“ war bereits ins Leben gerufen worden und galt als „guter Helfer gegen die flottenfeindlichen Broschüren“40. Ursprünglich als eine Art Lexikon und Nachschlagewerk für Journalisten, Abgeordnete oder Wirtschaftsführer gedacht, avancierte die jährliche Aufsatzsammlung zu einem weit verbreiteten Produkt, dessen Auflage rapide anstieg. Auch die beim Marineoberkommando brachliegende Fachzeitschrift „Marine-Rundschau“ war in ein volkstümliches Magazin mit hoher Auflage umgewandelt worden, das die „gesamten Seeinteressen des Reiches“ einschließlich des „Seehandels, der Seefischerei, der Kolonien und des Wassersports“41 zu behandeln hatte. Als Blatt, das sich um die speziell von der Flottenrüstung profitierende Arbeiterschaft bemühte, wurde ein „Werft- und Hafenbote“ herausgegeben.