9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Fall für Theo Krumme

- Sprache: Deutsch

Die Kölnerin Ina macht mit ihrer Familie Urlaub an der Nordsee. Auf dem Rückweg vom Strand holt sie ihre Vergangenheit ein. Sie ist sicher, dass sie den Mörder ihrer vor zwanzig Jahren getöteten Schwester wiedererkannt hat. Kommissar Krumme und seine junge Kollegin Pat von der Kripo Husum nehmen die Ermittlungen auf und finden bald heraus, wen Ina gesehen hat: Pastor Jonas Hartung, ein hoch angesehener und beliebter Mann, ein Pfeiler der Gemeinde. Krumme tut, was er am besten kann – er vertraut seinem Bauchgefühl und nicht der Beweislage. Dennoch ahnt auch er nicht, an welch tiefe Abgründe ihn der Fall führen wird ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 384

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Buch

Die Kölnerin Ina macht mit ihrer Familie Urlaub an der Nordsee. Auf dem Rückweg vom Strand holt sie ihre Vergangenheit ein. Sie ist sicher, dass sie den Mörder ihrer vor zwanzig Jahren getöteten Schwester wiedererkannt hat. Kommissar Krumme und seine junge Kollegin Pat von der Kripo Husum nehmen die Ermittlungen auf und finden bald heraus, wen Ina gesehen hat: Pastor Jonas Hartung, einen hoch angesehenen und beliebten Mann, einen Pfeiler der Gemeinde. Krumme tut, was er am besten kann – er vertraut seinem Bauchgefühl und nicht der Beweislage. Dennoch ahnt auch er nicht, an welch tiefe Abgründe ihn der Fall führen wird …

Weitere Informationen zu Hendrik Berg

sowie zu lieferbaren Titeln des Autors

finden Sie am Ende des Buches.

HENDRIK BERG

Schwarzes Watt

Ein Nordsee-Krimi

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

1. Auflage

Originalausgabe März 2018

Copyright © 2018 by Wilhelm Goldmann Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

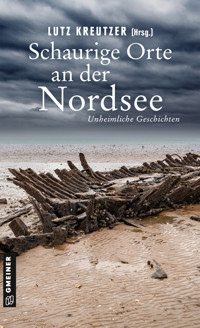

Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München

Umschlagmotiv: Gettyimages/Tony Eveling

FinePic®, München

em · Herstellung: kw

Satz: Omnisatz GmbH, Berlin

ISBN: 978-3-641-22090-7V002

www.goldmann-verlag.de

Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz

1

Eiderstedt, 11. Oktober 1634

Der Abend, an dem die Welt unterging, begann mit einer frischen Brise aus dem Osten.

Sie war gerade dabei die Hühner zu füttern, als sie spürte, wie der Wind ihre langen schwarzen Haare erfasste, sie packte wie eine strenge Hand.

Nichts Ungewöhnliches.

Das sechzehnjährige Mädchen wohnte mit ihrer Familie, ihrem Bruder und ihren Eltern, auf Eiderstedt. Direkt hinter dem Deich. Sturm und Regen gehörten genauso zu ihrem Leben wie die harte Arbeit auf dem kleinen nordfriesischen Hof.

Sie schaute nach oben in den Himmel, atmete die frische, nach Salz duftende Luft. Ein klarer Herbsttag, der einen immer noch den vergangenen Sommer spüren ließ.

Und doch war heute etwas anders.

Ähnlich wie die Tiere hatten auch die Menschen, die seit Generationen in dieser einmaligen Landschaft lebten und arbeiteten, einen siebten Sinn für das Wetter entwickelt. Die Nordfriesen verstanden sich selbst als Teil der pulsierenden Natur, des Wechsels der Gezeiten von Ebbe und Flut. Früher als andere ahnten sie, wenn Wind aufkam, wussten, wie lange die Sonne schien und wie hoch die Tide ausfiel.

Wieder glitt eine Brise über das Mädchen hinweg. Wieder aus Osten, was hier an der Nordsee schon ungewöhnlich genug war. Sie runzelte die Stirn, versuchte, ihre Sinne auf dieses Phänomen einzustellen. Endlich glaubte sie zu verstehen.

Eine Warnung.

Pass auf, etwas Schlimmes wird bald passieren!

Es war nicht nur der Wind, es war die Stille.

Keine Möwen kreischten am Himmel. Ihre Schafe drückten sich stumm aneinander. Die Hühner gackerten nicht, sondern scharrten unruhig auf der trockenen Erde. Selbst das Rauschen des Meeres hinter dem Deich war nur seltsam gedämpft zu vernehmen.

Als hielte die Welt den Atem an.

Das Mädchen schaute sich um. Im nahen Haus konnte sie sehen, wie ihre Mutter umherging und das Abendessen vorbereitete. Ihr Vater und ihr Bruder arbeiteten im Stall, schlugen Stahl auf dem Amboss. Das gleichmäßige Hämmern klang wie das Schlagen einer Totenglocke.

Wieder traf ein Windstoß das Mädchen. Dieses Mal nur ein zartes Stupsen. Die Aufforderung eines Unbekannten, ihm zu folgen.

Sie schüttete das restliche Korn vor die Hühner, legte den Beutel zur Seite und machte sich auf den Weg zum Deich. Sie trug keine Schuhe, spürte den weichen Sand und das festgetretene Gras unter ihren nackten Füßen. Sie ging durch ein kleines Gatter und stieg dann an mehreren Schafen vorbei die Anhöhe hinauf auf die Deichkrone.

Kaum konnte sie mit dem Kopf über die Spitze blicken, da erfasste sie eine weitere, viel heftigere Böe, wirbelte ihr Leinenkleid und ihre Haare durcheinander und schob sie wieder zurück. Die letzten Meter musste sie sich gegen den Wind stemmen, um auf den Deich zu kommen.

Was sie dort sah, nahm ihr augenblicklich den Atem. Durch den ablandigen Ostwind glänzte das nahe Meer fast wie ein Spiegel. Doch dahinter, noch am fernen Horizont, wälzte sich eine gewaltige dunkle Wolkenfront auf die Küste zu. Wie ein lebender Organismus wölbten sich einzelne Strudel und riesige schwarze Wirbel nach vorn, schoben Regen und Sturm vor sich her und brachten das Meer zum Kochen.

Noch war das Unwetter weit entfernt. Sie sah, wie Blitze aus den Wolken brachen, konnte aber noch keinen Laut hören. Doch auf der Haut spürte sie eine seltsame Spannung. Wie ein Nadelkissen, das sich auf ihre nackten Arme und Beine drückte.

Was hatte das zu bedeuten?

Das Mädchen hatte bereits einige Sturmfluten miterlebt. Orkane mit verheerenden Folgen für die gesamte Küste. Sie hatte abgedeckte Höfe gesehen, umgefallene Bäume und zerstörte Deiche.

Aber noch nie hatte sie ein Monster wie diesen Sturm erlebt. Überwältigt von dem Anblick fragte sie sich, ob sie dem Teufel gegenüberstand oder dem strafenden Gott, der seine Schöpfung von allen Sünden reinwaschen wollte.

Gebannt starrte sie zum Horizont, gleichzeitig fasziniert und verängstigt. Sie breitete die Arme aus, um die ungeheure, göttliche Kraft in sich aufzunehmen. Nicht mehr lange, und das Unwetter würde auf die Küste treffen. Sie war ein einfaches Mädchen, wusste fast nichts von der Welt und hatte Eiderstedt noch nie verlassen. Aber sie war sicher: Dieser Sturm würde alles verändern. Indem er alles zerstörte.

2

Es war magisch. Das rauschende Wasser. Der in der Nacht leuchtende weiße Strand. Die vielen jungen Leute, die im Sand lachten und das Leben feierten. Die bunten Lichter der Schiffe, die auf dem großen Fluss in den Hafen fuhren. Gerade glitt die graue Wand eines betagten Frachters vor ihren Augen vorbei. Blinkende Schlepper begleiteten ihn, schoben ihn vorsichtig durch die dunklen Fluten der Elbe Richtung Blankenese hinaus aus der Stadt. Langsam verschwand das graue Ungetüm und gab die Sicht frei auf das gegenüberliegende Ufer, wo sich der gewaltige, hell erleuchtete Containerhafen von Waltershof befand. Es war bereits fast Mitternacht. Trotzdem herrschte dort noch immer geschäftiges Treiben, der schrille Klang von Metall auf Metall wehte über die Elbe. Menschen waren auf der anderen Seite kaum zu sehen. Dafür zahllose Kräne, die ihre Lasten wie riesenhafte Insekten auf die Schiffe hoben, die vor ihnen im Hafenbecken lagen und geduldig auf ihre Fracht warteten. Im Vergleich zu den stählernen Kolossen sahen die LKWs auf dem Pier wie Spielzeug aus.

Nelly streckte die nackten Beine aus, drückte ihre Füße in den noch warmen Sand und seufzte zufrieden. Hamburg, ihre Heimatstadt, war voller wunderschöner Orte. Orte, an denen man sich fallen lassen, Zeit und Raum vergessen konnte. Sie liebte es, mit einem Kanu durch die unzähligen Seitenarme der Alster zu gleiten. Durch die Obstgärten im Alten Land zu spazieren und Kirschkerne in die Luft zu spucken. Im Stadtpark zwischen den hochgewachsenen Rhododendronbüschen ein Buch auf einer einsamen Bank zu lesen. In einem Café am Jungfernstieg zu sitzen und zu beobachten, wie die Nacht die Straßen im Zentrum der pulsierenden Metropole zum Leuchten brachte.

Aber am meisten liebte sie es hier, mitten in der Stadt, in Övelgönne, zwischen dem ehemaligen Fischerdörfchen in Altona und der Elbe, im Sand zu sitzen. Und dabei hinaus auf den Fluss und hinüber auf den Hafen zu schauen. Dort, wo sich im Hintergrund die Köhlbrandbrücke elegant über die Schiffe erhob und der glitzernde Strom unzähliger Autos im Elbtunnel verschwand.

Nicht unbedingt ein Geheimtipp. An einem warmen Sommerabend drängten sich am Strand so viele Menschen, dass es kaum möglich war, noch einen freien Platz zu finden.

Auch zu so später Stunde saßen hier noch überall junge Leute im Sand. Nelly wollte ihre Ruhe. Sie hatte sich etwas abseits von der Menge eine Stelle unter einem Baum gesucht, auch wenn hier überall kantige Steine lagen. Mit einem seligen Lächeln ließ sie den Blick über das überwältigende Panorama schweifen und wartete auf ihre Schwester Ina. Die beiden hatten gelost. Ina hatte verloren und musste sich bei der Strandperle, einer kleinen, aber exklusiven Strandbar, für zwei Cocktails anstellen.

Nelly legte ihren Kopf nach hinten auf ihre verschränkten Hände und blickte in den Himmel. Die Sterne waren von dunklen Wolken verdeckt, und die Luft roch nach Regen. Wurde Zeit, dass Ina endlich zurückkam. Lange konnten sie nicht mehr bleiben.

Plötzlich ein Hüsteln, ganz in ihrer Nähe.

»Schöner Abend, was?«, hörte sie eine leicht heisere Stimme hinter sich. Überrascht drehte sie sich um und blickte in das verlegen lächelnde Gesicht eines jungen Mannes, kaum älter als sie. Der aufkommende Wind, der vom Wasser über den Strand strich, wirbelte seine Haare durcheinander. Auf der Stirn konnte sie eine kleine Narbe sehen.

»Darf ich mich zu dir setzen?«, fragte er Nelly und grinste.

Ina stand immer noch vor der Strandperle, obwohl sie die beiden Mojitos längst bekommen und bezahlt hatte. Der Grund war Marc aus Berlin. Er hatte sie an der Kasse angesprochen. Strubbelige blonde Surferhaare, ein Captain-America-T-Shirt, das eng auf seinem muskulösen Oberkörper anlag. Dazu kräftige braungebrannte Beine. Genau ihr Typ. Und witzig war er auch noch. Gerade hatte er sie mit einem Bericht über seinen chaotischen Shopping-Tag in der Hamburger Innenstadt zum Lachen gebracht. Marc war zusammen mit zwei Kumpels nach Övelgönne gekommen. Doch die beiden nippten nur an ihrem Astra und schauten sich stumm nach anderen Mädchen um. Tatsächlich hatte Ina nur Augen für Marc.

»Wollen wir uns nicht an die Bar stellen? Bevor auch das letzte Eis geschmolzen ist?« Er lächelte und zeigte auf die beiden Cocktails, die Ina immer noch in der Hand hielt. Irritiert blickte sie auf die Gläser und sah, dass er recht hatte. Himmel, wie lange standen sie jetzt schon hier?

»Nein, ich muss zurück zu meiner Schwester. Die ist sicher schon sauer, weil sie so lange allein da draußen warten muss.«

»Ach komm. Bleib doch noch einen Moment. Ich bestell dir auch zwei neue Mojitos.«

Ina sah in seine blauen Augen, die im Licht der Bar leuchteten. Sie grinste und wollte sich gerade zurück zum Tresen schieben lassen, als ihr ein Regentropfen auf die Stirn klatschte. Und noch einer. Drüben auf der anderen Seite der Elbe riss ein Blitz den Himmel über den Hafenanlagen auf. Urplötzlich ging ein heftiger Sturzregen auf den Strand nieder. Sofort kam Bewegung in die Menge. Überall erklangen überraschte Schreie und lautes Lachen. Einige Verwegene blieben sitzen, doch die meisten sprangen auf, liefen über den Sand, um einen Platz unter dem Dach der Strandperle zu ergattern.

Auch Marc griff nach ihrer Hand und versuchte, sie zur Bar zu ziehen.

»Los, komm, oder willst du klitschnass werden?«

Mit überforderter Miene sah Ina sich um, wurde von den hereinströmenden Menschen hin und her geschoben. Sie schüttelte den Kopf und drückte Marc die beiden Cocktailgläser in die Hand.

»Nein. Ich muss zu Nelly!«

Bevor Marc etwas erwidern konnte, rannte Ina los, drängelte sich den anderen jungen Leuten entgegen, zurück auf den Strand.

Der Regen wurde mit jedem Augenblick schlimmer. Schon nach ein paar Schritten klebte Inas Sommerkleid eng an ihrem Körper. Dicke Tropfen liefen ihr über die Stirn und brannten in ihren Augen.

»Nelly!« Immer wieder rief sie den Namen ihrer Schwester in das Unwetter, suchte in den erschrockenen Blicken der Mädchen, die versuchten, sich ins Trockene zu retten, die großen Augen ihrer kleinen Schwester. Aber überall nur fremde Gesichter. Kaum vorstellbar, dass Nelly da draußen auf sie wartete.

Verdammt, ich hätte sie nicht allein lassen dürfen!

Wieder zuckte ein Blitz über der Elbe, der Donner ließ die Luft erzittern. Ina hielt jetzt ihre Sandalen in der Hand, rannte barfuß durch den nassen Sand, zurück zu der abgelegenen Stelle, wo sie ihre Schwester vor viel zu langer Zeit allein gelassen hatte.

Eine unangenehme Hitze breitete sich langsam in ihrem Bauch aus. Das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Dass etwas Schlimmes passiert war.

Immer lauter rief sie Nellys Namen, stolperte, konnte erst im letzten Moment verhindern, der Länge nach in den Strand zu fallen.

Verdammt, wo steckt sie nur?

Endlich erkannte sie die langen Beine ihrer Schwester, der Oberkörper lag im Schatten der Weide.

Warum war sie nicht ins Trockene geflüchtet?

Und wer war der Mann, der neben ihr im Sand hockte?

»Nelly?!« Inas Stimme versagte, sie hustete, als sie weiterlief.

Der Mann hörte ihren gebrochenen Schrei. Er hob den Kopf, aber sie konnte sein Gesicht nicht erkennen. Nelly dagegen rührte sich nicht. Mit ausgestreckten Armen lag sie regungslos auf dem nassen Boden.

Was um Himmels willen …?

Der Mann sprang auf, er trug eine Stoffhose, ein helles Hemd. Seine Haare klebten am Kopf. Aber das Gesicht konnte sie noch immer nicht erkennen. Mit langen Schritten lief er davon, verschwand im Dickicht vor dem Uferweg, der hinter dem Strand bis nach Blankenese führte.

Endlich hatte sie Nelly erreicht. Sie schaute auf ihre Schwester herab, hielt sich die Hand vor den Mund. Das grenzenlose Entsetzen ließ sie verstummen.

Nelly, ihre über alles geliebte kleine Schwester, lag vor ihr. Doch Ina konnte sie nur an ihrer Kleidung erkennen. An den frechen kurzen Bermudas, der Blümchenbluse, ihre liebste Bluse, die sie im Sommer praktisch nie auszog. Der Ring in Form einer blühenden Rose, den sie an der rechten Hand trug und den sie, Ina, ihr zum 16. Geburtstag geschenkt hatte.

All das erkannte sie wieder. Aber nicht ihr blutiges, zerschlagenes Gesicht.

Sie ging entsetzt in die Knie, starrte wie gelähmt auf den toten Körper, der vor ihr im Sand lag, spürte nicht, wie eine heftige Böe an ihr zog.

Wieder ein Aufleuchten. Donnergrollen. Das Gewitter war jetzt über ihr. Sie hob den Blick, langsam, wie an Fäden gezogen.

Da war er. Er stand auf dem Uferweg, hinter einem Busch und schaute zu ihr hinab. Und nun sah sie zum ersten Mal im Licht eines weiteren Blitzes die aufgerissenen Augen, die dunklen Haare, sein im Regen glänzendes Gesicht. Die seltsam abwesende, mitleidlose Miene. Das Blut an seinen Händen. Für einen kurzen klaren Moment trafen sich ihre Blicke. Ein junger Mann, kaum älter als sie.

Dann war es wieder dunkel. Ina schaute erneut zu ihrer Schwester. Auf einmal drehte sich alles. Ihre Knie gaben nach, sie verlor die Kontrolle über ihren Körper. Und verschwand in einem endlos schwarzen Nebel.

3

Nein, nein, nein, ich darf nicht wieder zu spät kommen!

Die Erkenntnis, dass er keine Zeit mehr hatte, fuhr wie eine spitze Nadel durch seinen tauben Körper.

Lauf schneller! Du kannst es noch schaffen. Dieses Mal wirst du sie retten können. Dann wird alles gut sein. Die vielen Tage voller Einsamkeit und Schmerz, die wird es niemals gegeben haben.

Er lief durch die Nacht, vorbei an kleinen Baracken und Gärten. Endlich sah er das Licht am Ende des Weges. Wie eine Kerze in der Dunkelheit. Doch obwohl eine Kerze Wärme und Geborgenheit versprach, wusste er, dass ihn dort nur ein Albtraum erwarten würde. Der Blick in seine persönliche Hölle.

Aber nicht heute! Heute Nacht kann ich sie retten!

Nur noch wenige Meter, und er war angekommen. Er verspürte Freude und Erleichterung. Und Wut. Wut auf den Kerl, der seiner Familie das angetan hatte. Jetzt würde er seinen Zorn zu spüren bekommen! Er ballte die Fäuste, schrie. Gleich wurde abgerechnet! Und wenn er das eigene Leben für das seiner Tochter opfern musste.

Doch was war das? Plötzlich lag ein gewaltiges Gewicht auf seinen Beinen. Er stemmte sich dagegen, mit aller Kraft, aber von einem Moment zum anderen kam er nicht mehr vorwärts. Die Luft wie dickflüssiger Sirup. Eiskaltes Wasser, das sich um die Beine legte, die Muskeln betäubte.

Nein! Bitte nicht!

Er wollte schreien, doch kein Laut kam über seine Lippen. Wie ein Ertrinkender strampelte er mit Armen und Beinen, unfähig, sich aus der Umklammerung zu lösen.

Ich komme zu spät! Zu spät!

Die Erkenntnis, dass er das Grauen nicht aufhalten konnte. Sein Herz krampfte, ein furchtbarer Schmerz jagte ihm durch den Kopf. Er schluckte Wasser, immer mehr von der fauligen Brühe füllte den Hals.

Nein, Schluss! Ein Traum, er wusste genau, das war nur eine Illusion. Und jetzt musste er endlich aufwachen, sofort!

Der Verstand führte das träge Bewusstsein aus der Tiefe an die helle Oberfläche. Mit einem heftigen Zucken erwachte er, schreckte stöhnend aus den Kissen.

Wo bin ich?

Nicht auf der Hallig Hooge, auch nicht in der Kleingartensiedlung in Berlin-Pankow, wo seine Tochter Hannah vor vielen Jahren von einem Unbekannten lebensgefährlich verletzt wurde. Nein, er lag im gemütlichen Bett seiner kleinen Wohnung in Husum. Durch das halboffene Fenster strömte frische Luft herein. Vor dem Haus rauschten leise die Eichen und Kastanienbäume. Benommen vor Müdigkeit drehte er den Kopf, starrte auf den Wecker. Erst vier Uhr morgens.

Doch etwas stimmte nicht. Er war wach, hatte aber immer noch kein Gefühl in den Beinen. Unterhalb der Knie spürte er nur ein gewaltiges Gewicht, das ihn auf das Laken drückte.

Ein Schlaganfall? Erschrocken richtete er sich auf, blickte an sich herunter – und schrie auf. Auf dem Bett, auf seinen Beinen, lag ein gewaltiges Untier mit einem riesigen Maul und großen pelzigen Tatzen.

»Oh mein Gott!« Sein Aufschrei dröhnte durch das Zimmer, als die Tür aufging und das Licht angeschaltet wurde.

»Was um Himmels willen ist …« Marianne, seine Vermieterin, stand vor dem Bett. In der Eile hatte sie nur einen Bademantel übergeworfen, die Haare vom Schlafen noch zerzaust. Ihre zuerst noch besorgte Miene entspannte sich, als sie den Grund für Krummes Angstattacke sah. Sie lächelte. »Schau mal an. Da seid ihr beide ja schnell Freunde geworden.«

Endlich kehrte Krummes Erinnerung vollständig zurück. Watson, der Hund ihrer Nachbarin Anette. Eine struppige Mischung aus Labrador, Hirtenhund und Bernhardiner. Marianne hatte Watson gestern Abend Asyl gewährt, weil sein Frauchen für ein paar Wochen nach Kiel musste. Natürlich war Krumme dagegen gewesen, aber er war ja nur der Untermieter.

»Was macht das Vieh hier?«, schimpfte er.

Marianne hielt den Finger an den Mund. »Nicht so laut, Theo. Du weckst ihn noch auf. Hast du denn die Tür nicht richtig zugemacht?«

Er überlegte. »Zugeschlossen jedenfalls nicht. Sollte ich vielleicht, wenn der Hund länger bei uns bleibt.«

»Keine Sorge. Anette hat gesagt, länger als ein, zwei Wochen ist sie nicht weg.«

Krumme betrachtete den großen Hund auf seinen Beinen. Kaum zu glauben: Trotz des hellen Lichts und der Unruhe um ihn herum schlief Watson immer noch, bleckte im Schlaf friedlich lächelnd sein Gebiss. Ein Wachhund schien er jedenfalls nicht zu sein.

»Nimm ihn mit. Bitte.« Krumme flüsterte, nicht aus Rücksicht auf Watsons Schlaf, sondern aus Angst, das Ungeheuer könnte aufwachen.

»Aber warum? Er ist doch ganz lieb.«

»Bitte!«, wiederholte Krumme. »Meine Beine sind völlig abgestorben.«

Marianne strich sich nachdenklich über den Arm. »Ich hatte ihm sein Schlafkissen eigentlich in den Flur gelegt. Aber offensichtlich will er lieber bei dir sein.«

»Ich aber nicht bei ihm. Und auch als Untermieter habe ich meine Rechte.«

Marianne grinste. »Schon gut, ich kümmere mich um ihn.« Sie begann den Hund am Hals zu kraulen. »Komm, Watson, du bist hier nicht erwünscht.« Tatsächlich gelang es ihr, Krummes Bettgenossen zu wecken. Watson sah sich verschlafen um, machte zunächst aber keine Anstalten, sich zu rühren. Erst als Marianne ihn mit sanfter Gewalt am Halsband zog, stand er auf, schüttelte sich und kletterte dann gemächlich aus dem Bett. Nicht ohne Krumme beim Verlassen noch einmal mit seinen großen Füßen schmerzhaft zwischen die Beine zu treten. Immerhin folgte er Marianne ohne Murren hinaus aus dem Zimmer. Sie wünschte Krumme noch eine gute Nacht und zog die Tür leise hinter sich zu. Erleichtert ließ er sich zurück auf sein verschwitztes Kissen fallen und starrte an die Decke.

Na toll, vier Uhr in der Früh, und er lag hellwach im Bett. Und das nicht nur wegen Watson, sondern auch weil diese düsteren Träume ihn immer noch verfolgten. Ja, die Sturmflutnacht auf der Hallig war schrecklich gewesen. Und die Nacht, in der er nicht verhindern konnte, dass seine Tochter Hannah schwer verletzt wurde, würde er nie vergessen. Aber nun war doch eigentlich alles gut. Jetzt lebte er glücklich in Nordfriesland. Hatte sein Leben neu geordnet, Freunde gefunden, und mit der Arbeit gab es auch keine Probleme mehr. Trotzdem holten ihn die Erinnerungen immer wieder ein.

Er fasste sich an die trockene Kehle. Er musste unbedingt etwas trinken. Mit einem leisen Ächzen schwang Krumme sich aus dem Bett. Er schlüpfte in seine Hausschlappen und schlich über die knarrenden Dielen vorbei am jetzt friedlich auf einem sofagroßen Kissen im Flur schnarchenden Watson in die dunkle Küche. Als er den Kühlschrank öffnete, war er für einen kurzen Moment geblendet. Zum Glück gab es noch etwas frische Milch. Krumme trank sie direkt aus der Milchtüte.

»Was ist nur los mit dir?«

Er zuckte erschrocken zusammen und drehte sich um. Marianne stand wieder in ihren Bademantel gehüllt hinter ihm. Sie hatten ihre eigenen Schlafzimmer, aber die Küche und ein kleines Wohnzimmer teilten sie sich.

»’tschuldigung«, stammelte Krumme und hielt das Tetra Pak hoch, »ich hätte wohl lieber ein Glas nehmen sollen, was?«

Marianne winkte ungeduldig ab. »Du kannst so viel trinken, wie du willst.«

»Ist es wegen Watson?«, fragte er verwirrt. »Hör zu, ich weiß, ich stelle mich ziemlich an. Aber ich habe eben keine Erfahrung mit Hunden und …«

Sie schüttelte den Kopf. »Du hast vorhin wieder schlecht geträumt, oder?«

Er sah sie überrascht an. »Woher …?«

»Zwischen unseren Schlafzimmern befindet sich nur eine dünne Wand. Wenn du in der Nacht aufstöhnst, kann ich das genau hören.«

»Tut mir leid, ich wollte dich nicht wecken.«

»Wovon hast du denn geträumt?«

Er sah auf die Milchtüte. »Ach, ich kann mich gar nicht erinnern.«

Marianne musterte ihn. Seine Vermieterin war mit ihren 53 Jahren immer noch eine attraktive Frau. Krumme hatte sich im Laufe des einen Jahres, in dem er hier in Husum wohnte, dabei ertappt, dass er immer neue Details entdeckte, die ihm an ihr gefielen. Die frechen Fältchen um die Augen. Die Sommersprossen. Die dunklen, vollen Haare. Sie bemühte sich zu verbergen, dass es mittlerweile auch einige graue Härchen gab, was Krumme völlig überflüssig fand. Aus seiner Sicht stand ihr das Älterwerden sehr gut.

»Na schön, dann kann es ja nicht so schlimm gewesen sein«, erwiderte sie. Krumme spürte ihre Enttäuschung darüber, dass er mit ihr nicht über seine Gefühle und Ängste reden wollte. Sie wünschte ihm einen ruhigen Schlaf und verschwand in ihrem Zimmer.

Du Idiot!, ärgerte sich Krumme. Wieso hast du ihr nicht die Wahrheit gesagt?

Er sah nachdenklich aus dem Küchenfenster hinaus in den Himmel, wo ganz schwach schon das Morgenlicht zu glimmen begann.

So ganz klar war ihm nicht, was für eine Beziehung er und Marianne hatten. Nur Freunde? Oder mehr? Holger Mannsen, sein Kollege und Freund von der Schutzpolizei in Bredstedt, hatte ihn mehrmals aufgefordert, nicht immer auf Abstand zu bleiben. Aber Krumme war unsicher, ob er nicht genau diese Distanz mochte. Es hatte lange gedauert, bis sie sich bei einem Essen mit den Mannsens darauf geeinigt hatten, sich zu duzen. Sie hatte ihm angeboten, ihn wie alle ihre Freunde nur Maria zu nennen. Aber das wollte Krumme nicht. Maria, das war der Name seiner Exfrau, die sich nach der Geschichte mit Hannah von ihm getrennt hatte und jetzt mit einem anderen Mann in Freiburg wohnte. Da wollte er nicht durcheinanderkommen.

Trotzdem, Marianne war eine tolle Frau. Sollte er nicht endlich nach vorn schauen? Nicht immer an die Vergangenheit denken?

Krumme gähnte. Zeit, zurück ins Bett zu gehen. Vorsichtig schlich er sich durch den Flur. Auf keinen Fall wollte er den Hund wecken. Doch zu seiner Überraschung war auf dem Kissen, das vor dem halboffenen Flurfenster lag, kein Watson zu sehen. Böses ahnend kehrte Krumme in sein Schlafzimmer zurück, und tatsächlich: Der gewaltige Hund hatte es sich wieder auf seinem Bett bequem gemacht. Nur lag er jetzt nicht nur im unteren Fußbereich, sondern streckte sich schnarchend über die komplette Decke aus.

»Das kann doch wohl nicht wahr sein«, grummelte Krumme.

Aber Watson war egal, was er dachte. Er wühlte sich im Schlaf zufrieden in die Decke – und grüßte Krumme mit einem leisen Furz.

4

Das sanfte, gleichmäßige Rauschen der Wellen. Der sandige Wind, der behutsam über ihren nackten Rücken strich. Die Sonne, die ihren Körper wärmte. Der salzige Duft der Nordsee. Das Kreischen der Möwen oben am Himmel. Das leise Knirschen im Sand, als sie sich zur Seite drehte. Mit geschlossenen Augen döste sie am Strand, den Kopf auf dem Handtuch, die Beine ausgestreckt, die Arme seitlich neben dem Körper. Ein perfekter Moment. Alle Probleme waren weit entfernt, nur das durch den Boden gedämpfte Murmeln und Lachen zeigte, dass es noch andere Menschen auf der Welt gab.

Ein leises Trampeln kam näher, dazu ein fröhliches Kichern, ausgelassenes Plappern. Ina lächelte. Mit einem entspannten Seufzer öffnete sie die Augen. Zum Glück trug sie eine Sonnenbrille, sonst hätte sie die strahlende Sonne geblendet.

Da kam sie, ihre Familie. Die zehnjährige Milena und der sieben Jahre alte Ben, beide mit Schaufeln in der Hand und Sonnenhüten auf dem Kopf. Dahinter Torsten, ihr Mann, braungebrannt. Das Meerwasser auf seiner Haut glänzte im hellen Mittagslicht. Auch wenn er nicht mehr die durchtrainierte Figur von früher hatte, konnte man doch sehen, dass er lange Zeit Fußballer gewesen war und noch immer regelmäßig Tennis spielte. Nur die Haare waren über die Jahre dünner geworden. Torsten überlegte, sie sich nach dem Urlaub in St. Peter-Ording raspelkurz zu schneiden.

Sie lachte, als die Kinder sich jubelnd mit ihren nassen Körpern auf sie warfen.

»He, nicht. Ihr seid ja eiskalt!«

»Papa hat gesagt, wir sollen dich wecken«, sagte Milena, während sie ihre feuchte Hand auf ihren warmen Bauch legte.

Ina sah ihren Mann gespielt vorwurfsvoll an. »Ach ja? Ich habe aber gar nicht geschlafen.«

»Von wegen, wir haben dich doch gesehen«, erwiderte Torsten. Er kniete sich in den Sand, beugte sich zu ihr und drückte ihr einen Kuss auf die Wange.

»Ich habe nachgedacht.«

»Worüber genau?«, wollte Ben wissen und sah sie dabei forschend an. Ina war sicher, dass er später mal Lehrer werden würde. Oder Pastor.

»Ob wir schon Mittagessen gehen wollen.«

»Oh ja!« Milena hob jubelnd die Arme hoch. »Pizza! Pizza!«

»Nicht schon wieder«, seufzte Torsten. »In St. Peter-Ording gibt es doch so viele Restaurants. Warum immer nur zum Italiener?«

»Eigentlich wollte ich lieber etwas in der Ferienwohnung kochen«, sagte Ina, die daran dachte, dass ihre Urlaubskasse nach einer Woche bereits bedenklich zur Neige ging. Aber die Kinder sahen sie enttäuscht an.

Ina lächelte. »Wir haben auch noch einen großen Pott Erdbeereis als Nachtisch im Eisfach.«

Milenas und Bens Mienen hellten sich auf. Sie warf den beiden zwei Handtücher entgegen. »Also los. Aber zuerst müsst ihr euch abtrocknen.«

Torsten setzte sich derweil neben Ina und legte den Arm um ihre Schultern. »Kaum zu glauben, dass unser Urlaub schon wieder zur Hälfte rum ist.«

Ina legte den Kopf an seine Schulter. »Aber denk mal, was wir schon alles gemacht haben. Unser Ausflug nach Büsum. Nach Hooge und Föhr. Unsere Radtour zum Leuchtturm. Und dann hast du auch noch Kitesurfen gelernt.«

»Na ja, so richtig kann ich es noch lange nicht.«

»Du hast ja auch noch ein paar Tage.«

Torsten nickte und ließ den Blick über den endlosen Strand von St. Peter-Ording schweifen, zu den Restaurants, die auf gewaltigen Holzstelzen in den makellos blauen Himmel ragten. Er beobachtete einen Strandsegler, der über eine der weiten Sandflächen knatterte.

»Willst du das auch mal probieren?«, fragte Ina.

»Nur wenn du mitmachst.«

»Denkst du, das lasse ich mir entgehen? Und anschließend ein Wettrennen. Damit du erkennst, wo deine Grenzen sind.« Sie lächelte. Auch wenn sie jetzt in Köln wohnte, war sie als geborene Hamburgerin eine ausgezeichnete Seglerin.

»Wir werden sehen. Was gibst du mir, wenn ich doch gewinne?«

»Einen Kuss?«

»Mehr nicht?« Torsten saugte sich mit seinen Lippen an ihrem heißen Nacken fest. Ina kicherte.

»Guck mal, Ben«, krähte Milena und grinste dabei, »Papa und Mama tun, als wenn sie verliebt sind.«

Torsten griff sie mit beiden Armen und begann seine Tochter zu kitzeln. »Du freche Maus, was soll das heißen, wir tun nur so?« Milena kicherte und zappelte wie verrückt. Währenddessen legte Ben sein Handtuch konzentriert und sehr sorgfältig zusammen.

Wie verschieden die beiden doch sind, dachte Ina.

Kurz darauf machten sie sich auf den Weg zurück in ihre Ferienwohnung. Sie befand sich nicht weit von Ordings neuem Zentrum entfernt. Die Familie entschied, am Strand entlangzuspazieren, dicht an der Brandung der immer weiter vorrückenden Nordsee. Es war Flut, nicht mehr lange, und ein großer Teil der endlos weißen Sandbänke würde unter dem graublauen Wasser verschwinden.

Ina und Torsten gingen Hand in Hand durch den nassen Sand, während die Kinder immer wieder ins Meer rannten und jubelnd versuchten, mit ihren Schaufeln einzelne Wellen zu erwischen. Mit ihrer freien Hand nahm Ina für einen Moment ihre Sonnenbrille ab, um ihren Augen etwas ungefiltertes Licht zu gönnen. Der Geruch von gegrillten Würstchen und Sonnencreme lag in der Luft. Neben den Möwen hörte sie das Lachen und Rufen der zahllosen Gäste, die überall auf dem Strand lagerten. Trotzdem von Gedränge keine Spur. Die Sandbank vor St. Peter-Ording war so unendlich groß, dass es genug Platz für jeden gab.

»Was für ein Paradies, nicht wahr?«, erriet Torsten ihre Gedanken.

»Oh ja, vielleicht sollten wir für immer hierherziehen«, erwiderte Ina.

»Das sagst du jedes Jahr.«

»Und jedes Mal meine ich es absolut ernst.«

Torsten lächelte. »Wer weiß, vielleicht ziehen wir ja wirklich irgendwann in den Norden. Aber vorher müssen die Kinder aus der Schule sein.«

»Dann also erst in zehn Jahren?« Ina gab sich enttäuscht. Sie wusste, dass das Schöne an diesem Traum war, dass er genau das blieb: Ein Traum, der das Herz füllte.

Sie hatten die Stelle erreicht, wo ein langer, auf hohen Stelzen gebauter Holzsteg über den Sand und die Salzwiesen in das touristische Zentrum des Ortes führte. Dort erwartete die Familie ein Gewimmel aus Restaurants, Fischbuden, Strandboutiquen, Souvenirgeschäften und Cafés. Um eine kleine Kreuzung herum gab es sogar einen richtigen Verkehrsstau. Autos drängelten sich, um über die Badstraße nach St. Peter zu fahren, den etwas älteren und kleineren Ortsteil, der weiter im Süden lag.

Die Kinder liebten dieses Durcheinander, schließlich gab es hier überall Eis, Pizza und Strandspielzeug. Aber Ina war froh, wenn sie den Trubel hinter sich lassen konnte. Aus Köln war sie noch viel mehr Verkehr gewohnt. Aber jetzt war Urlaub, und da wollte sie ihre Ruhe. Zum Glück lag ihre Ferienwohnung in einer Seitenstraße zwischen der Badstraße und der Strandpromenade und hatte einen wunderbaren Meerblick.

»Müssen wir noch was einkaufen?«, fragte Torsten.

»Eigentlich noch ein paar Tomaten für die Sauce.« Sie zeigte zweifelnd zu einem kleinen, völlig überfüllten Supermarkt.

»Okay, bleib du mit den Kindern hier, bin gleich wieder da«, sagte Torsten und verschwand in dem Laden. Ina lächelte, ihr Mann wusste genau, was sie überhaupt nicht mochte. Einkaufen in überfüllten Geschäften gehörte definitiv dazu. Gedankenverloren betrachtete sie den Verkehr und die vielen Menschen, die sich Richtung Strand drängten oder sich genau wie sie zur Mittagszeit zum Essen in die Hotels und Wohnungen zurückzogen.

Milena zupfte an ihrem Strandkleid. »Mama, kriegen wir ein Eis?«

»Nein, Schatz, nicht vor dem Mittagessen, vielleicht …« Sie stockte, schwankte auf einmal wie ein Boxer nach einem schweren Treffer. Benommen fasste sie sich an die Schläfe.

Das konnte unmöglich sein.

»Nur ein ganz kleines, Mama«, hörte sie ihre Tochter neben sich. Ina schwieg, schüttelte den Kopf.

»Was ist denn, Mama?«, fragte Ben, der sofort gemerkt hatte, dass etwas nicht stimmte. Ina strich ihm mit der Hand mechanisch über die Haare, ohne den Blick von der anderen Straßenseite zu lassen. Sie atmete schwer, schnappte nach Luft.

»Mama, bist du krank?« Auch Milena hatte jetzt bemerkt, dass ihre Mutter ein Problem hatte. In ihrer Stimme schwang Angst mit. Ina blickte zu ihrer Tochter.

Sollte sie ihr die Wahrheit sagen?

Nein. Natürlich nicht!

»Boah, was für ein Gedrängel«, meldete sich Torsten aus dem Supermarkt zurück, in der Hand ein paar Tomaten und eine Zeitung. »Das nächste Mal sollten wir später einkaufen gehen. Vielleicht am Abend, wenn alle …«

Er hielt inne, bemerkte Inas seltsamen Blick. »Schatz, was ist denn? Du bist ja bleich wie die Wand.«

Ina kämpfte gegen die Sperre in ihrem Kopf. Endlich fand sie ihre Sprache wieder. »Torsten«, stammelte sie und krallte ihre Hand in seinen Arm. »Da drüben …«

»Was?«

»Das ist er.«

»Wer?«

»Der Mann, der Nelly umgebracht hat.«

5

Torsten erstarrte, sah sie mit aufgerissenen Augen an.

»Da drüben, der Mann. Er steht vor dem Restaurant und schaut sich die Speisekarte an.« Ina flüsterte, obwohl der Unbekannte viel zu weit weg war, um sie zu hören.

Er hatte einen komplett kahlen Kopf und musste um die fünfzig Jahre alt sein. Er trug eine braune Cargohose, ein weißes Hemd und darüber eine leichte Outdoor-Weste. Er blinzelte lächelnd in die Sonne und sah dabei ganz friedlich aus.

Das dachte auch Torsten. »Bist du sicher, dass das …?«

»Hundert Prozent!«, unterbrach sie ihn. »Das ist der Kerl! Dasselbe Gesicht, derselbe schiefe Gang. Und dann die Narbe auf seiner Stirn. Torsten, ich habe das Schwein damals ganz deutlich gesehen. Er hat meine Schwester umgebracht«, zischte sie, als sie bemerkte, wie Torsten sie immer noch zweifelnd anschaute. Oder erschrocken? Mit einem dezenten Nicken forderte er sie auf, daran zu denken, dass die Kinder ihnen zuhörten. Mit verstörten Mienen schauten die beiden ebenfalls auf die andere Straßenseite.

»Ist das ein Mörder, Mama?«, fragte Milena mit bebender Stimme.

Ina strich ihr über die Wange, wusste aber nicht, was sie ihr sagen sollte.

»Soll ich mal rübergehen und mit ihm reden?«, bot Torsten an.

»Bist du verrückt? Der ist gefährlich!« Ina konnte nicht glauben, dass ihr Mann so naiv war. »Wir müssen die Polizei rufen.« Schon begann sie, in der Seitentasche ihrer Strandhose aufgeregt nach ihrem Handy zu suchen.

»Pass auf, dass er nicht wegläuft«, forderte sie Torsten auf. Sie blickte auf ihr Telefon und stöhnte. »Verdammt, mein Akku ist leer.«

»Ina, bitte …«

»Dann ruf du an. Los, mach schon!«, rief sie aufgebracht. Was war nur los mit ihm? Sie liebte ihren Mann, aber manchmal trieb sie seine lange Leitung in den Wahnsinn.

Oder war sie die Verrückte? Sie bemerkte, wie sich die Kinder an Torstens Beinen festhielten und sie mit ängstlichen Augen anblickten.

»He, alles in Ordnung«, flüsterte sie jetzt wieder und streichelte den beiden über die Haare. »Wir rufen nur kurz die Polizei an, damit sie den bösen Mann ins Gefängnis bringt.«

»Hat er wirklich Tante Nelly umgebracht?«, fragte Ben sie mit großem Ernst.

Ina seufzte. Wie konnte sie ihrem siebenjährigen Sohn das alles nur erklären? Sie schaute hilfesuchend zu ihrem Mann, der sein Handy immer noch nicht herausgeholt hatte. Stattdessen zeigte er auf die andere Straßenseite.

»Ina, sieh mal …«

Der Mann stieg in ein Taxi. Doch bevor er sich in den Wagen schwang, sah er kurz auf, zu ihr. Für den Bruchteil einer Sekunde trafen sich ihre Blicke. Ina zuckte zurück, fühlte sich ertappt. Hatte er sie ebenfalls wiedererkannt? Hatte er bemerkt, dass sie ihn beobachtet hatte?

»Oh scheiße, nein!«, ächzte sie. »Der haut ab.«

Der Wagen fuhr los, weiter durch die Badstraße Richtung St. Peter.

Was jetzt?

Ina sah sich voller Panik um.

Er durfte ihr nicht entkommen!

Ohne lange zu überlegen, sprang sie zu einem Teenager, der mit einer Freundin plauderte. »Entschuldigung, darf ich mir das kurz ausleihen?«, rief sie ihm zu und zog am Rennrad, das er mit einer Hand festhielt.

»He, sind Sie verrückt?«, schimpfte der Junge. Im letzten Moment gelang es ihm, sein Fahrrad am Rahmen festzuhalten. Aber Ina ließ nicht locker, zerrte es in die andere Richtung.

»Ein Notfall, sorry!« Sie riss das Rad mit einem heftigen Ruck los. Der Junge verlor das Gleichgewicht und stürzte fluchend auf das Pflaster.

»Tut mir leid, mein Mann erklärt dir alles!« Ina schwang sich auf den Sattel. Ein letzter Blick zu Torsten und den verschreckten Kindern, die nicht fassen konnten, was ihre Frau und Mutter gerade tat.

Keine Zeit! Ich muss den Kerl kriegen!

Ina nahm die Verfolgung auf. Wie eine Besessene trat sie in die Pedale, überholte andere Fahrradfahrer, Spaziergänger und sogar Autos. Die Badstraße war eine Tempo-30-Zone, wenn das Taxi nicht bereits abgebogen war, hatte sie eine Chance, es einzuholen. An beiden Seiten rauschten feudale Ferienhäuser und Strandvillen an ihr vorbei, gepflegte Gärten mit hohen Eichen und Tannen, in deren Schatten teure Limousinen standen. Eine exklusive Welt, kein Vergleich zu dem einfachen Apartmenthaus, in dem sie ihre Ferienwohnung gemietet hatten.

Aber Inas Augen waren ausschließlich auf die Straße gerichtet. Endlich sah sie das Taxi. Der Mercedes stand vor der Auffahrt einer besonders prachtvollen Villa. Mit quietschenden Reifen stellte sie sich vor den Wagen.

»Halt, stehen geblieben! Wo …« Ina stockte. Der Fahrer war eine Frau, ihre Kundin eine Seniorin, die ihren Koffer die Auffahrt herunterzog. Erstaunt sahen die beiden die völlig verschwitzte Ina an.

Sie zwang sich zu einem Lächeln. Keine Zeit für lange Erklärungen. Sie musste das andere Taxi finden. Sie trat in die Pedale, raste die Badstraße entlang. Der Mann, der ihre Schwester ermordet hatte – ihr war, als würde sie seine Gegenwart in der Nähe spüren. Er durfte nicht entkommen! Ihre Gedanken flogen zurück in jene schreckliche Nacht in Hamburg. Das Gewitter. Nellys zerschlagenes Gesicht. Der Mörder, der sie im Licht des Blitzes anstarrte …

»Achtung!« Ein anderer Radfahrer schwenkte von rechts aus einem kleinen Weg in die Badstraße. Im letzten Augenblick gelang es ihr, ihm auszuweichen. Der Fahrer, ein älterer Mann, zeigte ihr drohend die Faust, zu Recht. Beinahe hätte sie ihn über den Haufen gefahren. Blödmann, dachte Ina trotzdem. Sie rauschte einfach weiter. Da sah sie wieder ein Taxi. Dieses Mal das Richtige – obwohl sie noch ein Stück entfernt war, erkannte sie einen HSV-Aufkleber auf der Heckscheibe.

Wo wollte der Kerl hin?

Ina war lange nicht mehr so schnell Rad gefahren. Ihre Beine schmerzten, sie schnaufte, war völlig aus der Puste. Statt sich an die Geschwindigkeitsvorgabe zu halten, gab das Taxi auf einmal Gas. Der Abstand zwischen ihr und dem Wagen wurde wieder größer. Ina fluchte.

Noch einmal versuchte sie, letzte Kräfte zu mobilisieren. Erneut musste sie Autos und Radfahrern ausweichen. Passanten blickten ihr verdutzt hinterher, schimpften, als sie dicht an ihnen vorbei über die Straße flog.

Du Schwein! Du entkommst mir nicht. Du wirst für das bezahlen, was du meiner Schwester angetan hast.

Nur noch zwanzig, nein, zehn Meter, und sie hatte den Wagen eingeholt. Und dann? Ina war fest entschlossen, dem Kerl die Augen auszukratzen.

Plötzlich ein Schlagloch. Nur eine kleine Spalte, doch für einen kurzen Moment kam Ina aus dem Tritt – und raste beinahe in einen Lieferwagen, der rückwärts auf die Badstraße fuhr. In letzter Sekunde konnte sie ihm ausweichen, rammte aber gegen den Kantstein, verlor das Gleichgewicht – und rutschte mit dem Rad scheppernd auf den Asphalt. Ein heftiger Stoß, als sie mit der Schulter auf den Boden krachte und mit dem Fuß in den Speichen hängen blieb.

Benommen lag sie auf der Straße. Schürfwunden an den Beinen, der Fuß gequetscht. Aber noch strömte Adrenalin durch ihren Körper und betäubte jeden Schmerz.

»Mein Gott, ist Ihnen was passiert?«, stammelte der Fahrer des Lieferwagens, ein Handwerker mit dreckigem Blaumann. Ina schüttelte den Kopf. Ächzend versuchte sie, sich aufzurichten. Er reichte ihr eine Hand. »Ich habe Sie überhaupt nicht gesehen.«

Ina ächzte. Der Mann half ihr, behutsam wieder auf die Beine zu kommen. Vorsichtig setzte sie den Fuß auf den Boden. Gebrochen war nichts. Nur die Schulter tat höllisch weh. Das würde einen riesigen blauen Fleck geben, mindestens.

Sofort ermahnte sie sich, auch nur einen Gedanken an ihre Blessuren zu verschwenden. Es gab Wichtigeres. Doch wie sollte sie ihre Verfolgung fortsetzen? Das Rennrad lag komplett verbogen auf dem Boden.

»Das Taxi …«, flüsterte sie, benommen und immer noch außer Atem, »wo ist das Taxi?«

Der Handwerker sah sie verständnislos an. »Soll ich einen Krankenwagen rufen?«, fragte er und ließ zu, dass sie ihren Arm um seine Schulter legte, um sich abzustützen.

Ina hörte nicht zu. Sie schaute die Badstraße hinunter, die nach St. Peter hineinführte. Keine Spur von einem Taxi.

Tränen liefen über ihre Wangen.

»Tut es so schlimm weh?«, erkundigte sich der Handwerker besorgt.

Ja, es tat weh. Aber es war nicht ihr schmerzender Körper, der ihr Probleme machte. Sondern die Erkenntnis, dass sie Nellys Mörder aus den Augen verloren hatte.

Schon wieder hatte sie ihre kleine Schwester im Stich gelassen.

6

»Theo?«

Krumme schreckte hoch. Er erkannte, dass er im Büro des Präsidiums, mit dem Kopf auf dem Schreibtisch, eingeschlafen war.

Vor ihm stand Patrizia »Pat« Reichel, seine 25-jährige Kollegin. Fast zwei Köpfe größer als er. Ihr breiter Rücken verdeckte die Sonne, die hinter ihr durchs Fenster hereinschien.

»Hast du wirklich gepennt? Ich fass es nicht.« Sie ging zurück zu ihrem Platz, gegenüber von seinem.

»Nein, Quatsch, ich habe nur … ein bisschen nachgedacht.«

»Ach so?« Pat musterte ihn. »Und dabei so getan, als würdest du laut schnarchen?« Sie grinste und schob ihm einen dampfenden Kaffee vor die Nase.

Krumme lächelte verlegen und nippte an dem Pott. Ick bin een Bärlina!, stand da drauf, ein Geschenk von seinem Kumpel Mannsen. »Tut mir leid, aber ich musste die halbe Nacht auf dem Sofa schlafen. Der Horror, viel zu weich. Ich habe kein Auge zugekriegt.«

»Und wer lag in deinem Bett?«

Ein haariges, furzendes Monster, dachte er, sagte aber: »Eine Art Hausfreund, der für ein paar Tage eine Unterkunft braucht.«

»Hätte der nicht auf dem Sofa übernachten können?«

Krumme wollte nicht länger über das Thema reden. Er winkte müde ab und trank noch einen Schluck Kaffee.

Pat sortierte ein paar Unterlagen. »Von mir aus hättest du ruhig weiterschlafen können. Aber wir, oder besser: ich bekomme gleich Besuch.«

»Die Jungs vom Parkdeck?«

Pat nickte. »Erst mal nur einer. Mal schauen, was er sagt.«

Es handelte sich um einen harmlosen Routinefall, um den sich seine junge Partnerin exklusiv kümmerte. Die Kollegen von der Schutzpolizei hatten neulich die Personalien von ein paar Jugendlichen aufgenommen, die im Hafenparkhaus abgehangen und Bier getrunken hatten. Jetzt waren dort auch die Spuren von harten Drogen gefunden worden. Bei dem Gespräch ging es darum, herauszufinden, ob die drei Burschen auch damit etwas zu tun hatten.

»Soll ich dich allein lassen?«, fragte Krumme höflich, obwohl er neugierig war, wie die sonst eher zurückhaltende Pat diese Sache geregelt bekam.

Pat zuckte mit den Schultern. »Kannst ruhig bleiben, wenn du mir nicht dazwischenquatschst.«

Kurz darauf betrat Matthias Marten, ein hochgewachsener Teenager, ihr Büro. Er wurde begleitet von seinen Eltern. Ihr misstrauischer Blick verriet Krumme, dass sie weniger ihrem Sohn als der Polizei die Verantwortung für diesen Besuch gaben.

»Guten Tag, Herr Kommissar, ich hoffe, wir können die Angelegenheit schnell regeln. Mein Sohn hat nichts …«

»Entschuldigung, Herr Marten«, unterbrach er den Vater. »Aber nicht ich, sondern meine Kollegin, Kriminalkommissarin Reichel, leitet diese Ermittlung.«

Die Eltern schauten überrascht zu Pat, die sich räusperte und den Rücken streckte. Zur Feier des Tages hatte sie heute nicht ihr verwaschenes schwarzes Lieblings-T-Shirt angezogen, sondern einen dunkelblauen Hoodie. Ob sie so die Familie beeindrucken konnte?

Es gab Fotos einer Überwachungskamera aus dem Parkhaus, die drei Jungs beim Konsum von harten Drogen zeigten – allerdings fast einen Monat vor dem ersten Fall. Ein Blick auf Matthias bestätigte, dass er nichts mit dieser Gruppe zu tun hatte. Der Junge atmete erleichtert auf. Falls er vorher nervös gewesen war, gab er sich betont cool, als könnte ihn nichts umwerfen. Lässig streckte er seine dünnen Beine unter den Tisch.

»Dann ist ja alles klar! Können wir wieder gehen?«

Der forsche Ton schien seinen Eltern nicht besonders zu gefallen, aber auch sie griffen nach ihren Jacken.

»Moment«, sagte Pat und hob die Hand. »Da wäre noch die Sachbeschädigung.«

»Die was …?« Frau Marten sah ihren überraschten Sohn nervös an.

»Als ihr damals in das geschlossene Parkhaus geklettert seid, habt ihr einen Zaun und eine Überwachungskamera beschädigt.«

»Aber so schlimm war das doch nicht. Haben Ihre Kollegen auch gesagt.«

»Davon weiß ich nichts«, sagte Pat und tippte mit dem Kugelschreiber auf ihre Unterlagen. »Ich weiß nur, dass du und deine Freunde euer Vergehen damals zugegeben habt. Der Betreiber hat inzwischen eine Anzeige gestellt.«

»Eine Anzeige?«, wiederholte Frau Marten erschrocken.

Ihr Mann sah böse zu Matthias: »Ein kaputter Zaun und eine beschädigte Kamera? Davon hast du uns nichts erzählt!«

»Aber, ich dachte nicht …« Matthias stockte, als er das zornige Gesicht seines Vaters sah.

Krumme blickte zu Pat, die Matthias jetzt ebenfalls ins Visier nahm.

»Ja, eine Anzeige. Aber ich habe mit der Behörde gesprochen. Ich werde ihr empfehlen, sie wegen Geringfügigkeit fallen zu lassen. Natürlich gibt es keine Garantie, dass sie auf mich hören werden. Aber der zuständige Staatsanwalt und ich arbeiten immer gut zusammen. Ich denke, er wird wie üblich meiner Empfehlung folgen.«

»Also keine Anzeige?« Frau Marten sah Pat hoffnungsvoll an.

Doch die wandte sich an Matthias: »Du müsstest das Protokoll unterschreiben und bestätigen, dass das mit dem Zaun und der Kamera nur ein Unfall war …«

»Natürlich, mache ich!«

»… aber auch, dass ihr, also du und deine beiden Freunde, die volle Verantwortung übernehmt.«

»Und dann?«, erkundigte sich jetzt Herr Marten. Er zupfte nervös an seiner Krawatte.

Pat zog ein Formular aus ihrer Mappe und reichte es Matthias. »Ich denke, zu 99 Prozent ist die Sache damit geregelt.«

Die Familie sah sich schweigend an. »Vielen Dank, Frau Kommissarin«, sagte dann Herr Marten.

Pat nickte gnädig und wandte sich noch einmal an Matthias: »Aber damit das klar ist – dieses Mal hast du noch Glück gehabt. Sauber bleiben! Beim nächsten Mal, auch wenn es nur ein kleines Vergehen ist, kann auch ich nichts mehr für dich machen. Ist das klar?«

»Jawohl«, sagte Matthias. Krumme konnte sehen, wie unangenehm ihm die Situation war.

Pat lehnte ihren großen Körper nach vorn: »Sag das auch deinen Freunden: Im Parkhaus habt ihr nichts zu suchen.«

Matthias nickte gehorsam. Sein Vater drückte ihm einen Stift in die Hand. »Los, unterschreib schon.«

Kurz darauf war alles vorbei. Pat hatte Matthias das Protokoll noch einmal offiziell vorgelesen. Dann hatte er es sofort unterschrieben. Schließlich verabschiedete sich die Familie, nachdem sich Frau und Herr Marten überschwänglich bei Pat für ihre Hilfe bedankt hatten.

»Ich bin beeindruckt«, sagte Krumme, als sie wieder allein im Büro waren.

Pat legte die Unterlagen zurück in einen Aktenordner. »Wieso?«, fragte sie.

»Ich wusste gar nicht, dass der Staatsanwalt so ein guter Freund von dir ist. Und von einer möglichen Anzeige wusste ich auch nichts.«