8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Ich hatte keine Meinung zu den Österreichern. Aber womit ich nicht gerechnet hatte: Jeder Österreicher hatte eine Meinung zu den Deutschen.« War es wirklich klug, als Rheinländer in ein Land zu ziehen, das heute noch von Cordoba schwärmt? Dirk Stermanns Wiener Werdegegang ist ein wahrer Radetzkymarsch. Er begegnet Robert, dem Universalkommentator, der keinen deutschen Kaffee mag, und Hartmut, dem präpotenten Piefke, der so gerne ein Qualtinger wäre. Er schleppt betrunkene ORF-Reporterinnen durchs Nachtleben und taumelt durch Altbauten aus der k.u.k.-Zeit, in deren Treppenhäusern man selbst von toten Hunden noch gebissen wird. Braungefärbte Taxifahrer, sadistische Beamte und die "Wilde Wanda" kreuzen seinen Weg. Dirk Stermann liefert ein skurriles Panoptikum von Österreich und seinen Einwohnern ? fulminant wie eine Mozartoper.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

Das Buch

War es klug, als gebürtiger Duisburger in ein Land zu ziehen, das heute noch von Córdoba schwärmt? Dirk Stermanns Leben in seiner Wahlheimat Wien ist ein wahrer Radetzkymarsch. Er erlebt alle Facetten der deutsch-österreichischen Bruderliebe am eigenen Leib und dazu noch sämtliche Marotten der Alpenrepublik, kafkaeske Beamte, Exildeutsche und Wiens bekannteste Zuhälterin säumen seinen Weg. Er begegnet Robert, dem Universalkommentator, der keinen deutschen Kaffee mag, und Hartmut, dem präpotenten Piefke, der so gerne Qualtinger wäre. Er schleppt betrunkene Reporterinnen durchs Wiener Nachtleben, muss sich Sprachkursen beim ORF unterziehen und taumelt durch K. u. K.- Altbauten, in denen man selbst von toten Hunden noch gebissen wird. Stermanns Roman einer Entpiefkenisierung liefert ein witzig-melancholisches Panoptikum von Österreich und seinen Einwohnern. Die ultimative Liebeserklärung an Felix Austria – fulminant wie eine Mozartoper.

»Mein Freund Dirk hat ein wirklich gutes Buch geschrieben. Deswegen möchte ich mich für ihn verwenden.« Heinz Strunk

Der Autor

Dirk Stermann, geboren 1965 in Duisburg, lebt seit 1987 in Wien. Er zählt zu den populärsten Kabarettisten und Radiomoderatoren Österreichs und ist auch in Deutschland durch Fernseh- und Radioshows sowie durch Bühnenauftritte und Kinofilme weithin bekannt.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.stermann-grissemann.at

DIRK STERMANN

sechs österreicher unter den ersten fünf

ROMAN EINER ENTPIEFKENISIERUNG

ULLSTEIN

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-taschenbuch.de

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

Ungekürzte Ausgabe im Ullstein Taschenbuch 1. Auflage Februar 2012 © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2010 Umschlaggestaltung: Sabine Wimmer, Berlin Titelabbildung: Gerald von Foris Satz und eBook: LVD GmbH, Berlin

ISBN 978-3-550-92017-2

Für Christine

Wintersemester 1987/88. Ein Freund

brachte mich mit seinem alten Taxi von Düsseldorf nach Wien. Wir fuhren lange nach Süden, dann nur mehr nach Osten. Meine Mutter kommt aus der DDR, mein Vater sagte deshalb immer, sie sei Russin. Ich fühlte mich auf den Spuren meiner Mutter.

1987 war Wien das Ende der Welt. Ich kannte niemanden, der schon einmal in Wien gewesen war. In Deutschland weiß man traditionellerweise sehr wenig über Österreich. Ich wusste immerhin, wie die Briefmarken aussahen, weil meine Großmutter im Sommer gern ins Salzburger Land fuhr. Dort lernte sie einmal das schwedische Skinationalteam kennen. Die schwedischen Skifahrer unterschrieben alle auf einer Autogrammkarte, die sie mir später freudestrahlend überreichte. Ich kannte niemanden davon, weil ich mich noch nie fürs Skifahren interessiert hatte. Meine Oma war enttäuscht, dabei kannte sie auch keinen der abgebildeten Skandinavier.

Meine Oma sagte gern: »Ich fahr wieder nach Österreich«, sie sagte aber auch: »Ich geh jetzt nach 2000« – so hieß ihr Supermarkt in Duisburg, ihrer Geburtsstadt und auch meiner. Nach 2000 – das klang sehr zielorientiert, war aber einfach nur ein Grammatikfehler.

Als Kind war ich einmal in Wien gewesen. Mein Bruder lernte dort in der Kaisergruft das Pfeifen, zwischen den adeligen Knochen der Habsburger. Ich wiederum war beeindruckt von den prachtvollen Marmortoiletten im »Hotel Sacher«. So nobel hatte ich meine Kinderblase noch nie zuvor entleert. Das war Anfang der 70er Jahre. Damals fuhren Wiener noch nach München, um zu sehen, wie es im Westen ausschaut, erzählte mir später ein ORF-Techniker.

Prag, Bratislava, Budapest stand auf den Verkehrsschildern. Das hatte Mitte der 80er Jahre etwas von verbotener Welt, es klang geheimnisvoll, nach Eisernem Vorhang, furchterregend.

Mit fünfzehn war ich mal in der DDR gewesen, das war das Fremdeste, was ich jemals gesehen hatte. Fremder als Kairo oder Saigon. Dieses Gefühl hätte ich heute gern wieder einmal. Ewig schade, dass die Mauer fiel, denn jetzt ist überall alles gleich.

Eine einzige Tante meiner Mutter war alt genug gewesen, um uns einmal aus der DDR besuchen zu dürfen, nur Alte und Sterbende bekamen dort ein Ausreisevisum. Tante Olga war eine unangenehm dicke Frau ohne jede Herzlichkeit. Sie hatte lange Wunschlisten dabei und schenkte uns im Gegenzug für all die Jeans und Salamis ein selbstgehäkeltes Taschentuchsackerl, das ich damals noch nicht Sackerl genannt habe. Wie habe ich es stattdessen genannt? Tüte war es keine, Tüten sind aus Plastik, also habe ich wahrscheinlich Taschentuchtasche oder Taschentuchtäschchen gesagt. Tante Olga dürfte es egal gewesen sein, sie fuhr dann ja auch wieder zurück nach Magdeburg und verschwand für immer im kommunistischen Orkus.

Mit fünfzehn dann, auf Klassenfahrt in Leipzig, beeindruckte mich die diesige Dunkelheit am Abend. Keine Werbungen, kaum Beleuchtung, kein einziges Auto in Metallic. Aber in einem schwach erleuchteten Jugendzimmer sah ich durchs Fenster an der Wand ein Shakin’-Stevens-Poster. Natürlich war Shakin’ Stevens Schrott, aber ich dachte, nun sieh mal einer an … Das Wohnhaus, in dem das Poster hing, war grau, und der Putz fiel von den Wänden. Durchs offene Fenster des Busses roch es unmodern, nach Kohleöfen und selbstgefördertem Öl.

Jahre später sagte mir eine Ostberlinerin, die nach der Wende einen Wiener geheiratet hatte, dass ihr Wien viel vertrauter sei als Westberlin. Das fühlte ich mit fünfzehn natürlich nicht, weil ich ja überhaupt nie an Wien und Österreich gedacht habe. Ich war gegen Amerika, fand Holland gut und das Mittelmeer – aber Österreich? Das war was für meine Oma.

Das Taxi meines Freundes hatte einen Motorschaden. Er fuhr daher direkt in eine Werkstatt im 3. Bezirk. Sie lag in einem Hinterhof. Der Mechaniker sah aus wie der Einbeinige bei Kottan, und auch der Hinterhof sah aus wie bei Kottan. Kottan war Pflichtschauen bei meinem Vater, obwohl bei dieser Serie die Rolle des namensgebenden Kommissars gleich zwei Mal neu besetzt wurde. »Der erste Kommissar war der beste Kottan«, lautete das Mantra meines Vaters, »hat sich umgebracht« der ständige Nachsatz. So lag über Wien für mich auch immer etwas Düsteres. Während mein Vater den Tod eher wienerisch sah – wenn es stimmt, dass der Tod ein Wiener ist. »Der hat’s geschafft«, hieß es immer, wenn die Nachricht kam, dass jemand gestorben sei, und schon bei meiner Geburt hatte er zu den Krankenschwestern gesagt: »Der erste Schritt zum Tod.«

»Aber was alles dazwischen liegt …«, versuchten es die Schwestern mit rheinischem Frohmut.

»Wenn’s hochkommt, Not und Trübsal«, schmetterte mein Vater jeden Versuch ab, Optimismus für eine Option zu halten.

Mein Duisburger Urgroßvater hatte einmal in der Salzburger Innenstadt einer alten Frau auf die Wölbung ihres Hutes gehauen. Diese Wölbungen hatten ihn immer maßlos gereizt. Das Vakuum ließ ihm keine Ruhe, diese Wölbung musste er einfach hinunterdrücken. Er klopfte der Salzburger Pelzträgerin auf den Kopf und ihr die Kopfbedeckung auf diese Weise flach. »So wird aus dem Luftschiff ein Hut«, sagte er strahlend, während die Österreicherin den Kopf schüttelte und sich leichttat, dem Charme meines Uropas zu widerstehen.

Diese Geschichte kannte ich, aber das war, von Kottan abgesehen, auch die einzige Situation, in der meine Ruhrpott-Familie jemals mit Österreichern in Kontakt getreten war. Wobei mir jetzt einfällt, dass ich mit vier Jahren einmal im Sommer am Wörthersee war. Ein Bauernhof mit Pool. Mein Bruder war frisch geboren und schrie ununterbrochen, und ein Schwein wurde geschlachtet. Zu dieser Touristenattraktion wurde ich in den Stall geführt und sollte zusehen. Ich lief sofort wieder hinaus, aber in den nächsten Tagen musste ich immer an einer riesigen Tonne vorbei, die bis oben hin mit Blut gefüllt war. Die Schreie des Schweins habe ich noch immer im Ohr, die Schreie meines Bruders nicht mehr. Auch das war Österreich: gefährlich, mit Tonnen voller Blut. Ich war für die Einheimischen auch damals schon ein Piefke gewesen, wusste es aber nicht. Kinder wissen meistens noch nicht, dass sie Tschuschen, Piefkes, Ösis, Kanaken oder Katzlmacher sind.

Wenn man dann irgendwann draufkommt, dass man Deutscher ist, ist das eine mittlere Katastrophe. Viel uncooler kann eine Nationalität nicht sein, spießig und schuldig, na bravo, lieber Gott, was für eine Mischung. Darum gab ich mich früh international. Lernte Sprachen, reiste viel, und wenn man mich fragte, woher ich kam, nuschelte ich nebulös herum oder sagte »Europa«. Ich glaube, dass die Deutschen die EU unbedingt deshalb wollten, weil sie jetzt immer sagen können, sie seien Europäer.

Deutschland nervte, und Wien hatte 1987 als vorübergehende Wahlheimat etwas Freakiges. Ich kannte niemanden außer mir, der nach Wien ging, und fühlte mich allein schon deshalb wohl. Deutschland hinter mir gelassen, Südosteuropa vor mir – herrlich. Bereit für alles Fremde, ohne jedes Vorurteil, weil ich mir ja noch nie Gedanken über dieses Land und seine Bewohner gemacht hatte. Ich hatte keine Meinung zu Österreich und den Österreichern und freute mich darüber. Womit ich nicht gerechnet hatte: Jeder Österreicher hatte eine Meinung zu den Deutschen. Alle dort machten sich von Kindesbeinen an Gedanken über Deutsche, Deutschland und typisch Deutsches, und ich war plötzlich, stärker als je zuvor, »deitsch«, wie man nur deitsch sein kann.

Nachdem ich also gerade versucht hatte, Deutschland hinter mir zu lassen, wurde ich in Wien zum täglichen Deutschsein verurteilt. Am ersten Abend saß ich mit Hobbydramaturgen der »Gruppe 80« in einem Gumpendorfer Lokal. Man begann über Peymann zu schimpfen, was ja völlig okay ist, aber man beschimpfte ihn aufgrund seiner Herkunft. Ich als naiver Internationalist versuchte die Wogen zu glätten, aber die Damen und Herren Freien Theaterschaffenden spuckten fast vor Erregung und brüllten: »Alle Deutschen sind präpotent!«

Als meine Oma mir bei meinem nächsten Heimaturlaub erzählte, sie sei nach 2000 gegangen, weil »et dort gerade so billige Kartöffelchen gibt, datt hat mir et Änne erzählt«, erklärte ich ihr, sie sei präpotent. Meine dicke Tante Lotte, fast 200 Kilo schwer und mit einer riesigen Tüte Chips in der Hand, nickte lachend und meinte: »Dent, datt is sicher watt mit die Zähne.«

»Prä Po Dent, das heißt, man hat hinten am Arsch Zähne«, erklärte Tante Lotte, während ihr Chipsbrösel auf den gewaltigen Busen fielen. »Datt is mein Zwilling. Ich wieg für zwei, bin aber allein auf die Welt gekommen, aber aus’m Steißbein wachsen mir Zähne. Datt isse. Oder er, weiß ich nich. Prä heißt hinten, ne, Dirk?«

Nach wenigen Wochen verließ ich meine präpotenten Verwandten wieder, die als Großsippe in einem Arbeiterhaus in Duisburg lebten. Drei Großonkel und mein Urgroßvater hatten zusammen nur zwanzig Finger, die anderen lagen in der Fabrik. Bei der Verabschiedung wusste ich nie, wem ich welche Hand geben sollte. Dem einen fehlten an der linken Hand Finger, dem anderen rechts. Ich fuhr, wie meine Oma mal richtig sagte, zurück »nach Wien«.

Dort grüßte mich täglich der Oachkatzlschwoaf. Wenig Beliebteres gibt es in Österreich, als Deutsche »Oachkatzlschwoaf« sagen zu lassen. Manchmal täglich, manchmal im Minutentakt. »Sag mal Oachkatzlschwoaf!« Noch nie hab ich irgendjemanden im Alltag »Oachkatzlschwoaf« sagen hören, und schon früher in Deutschland hab ich nie das Wort »Eichhörnchenschweif« gebraucht, nicht mal im Biologieunterricht.

Deutsche lieben es, wenn Wiener sprechen. Deutsche glauben, alle Wiener sprächen so wie André Heller. Für Wiener wiederum klingen Deutsche wie ein stotternder, knatternder Leopard-II-Panzer. Aber irgendwie gescheit. Als ich auf der Uni während eines Seminars mal pinkeln musste und mich mit den Worten meldete: »Entschuldigung, ich muss mal pinkeln«, hörte ich, wie eine Studentin ihrem Sitznachbarn zuflüsterte: »Mah, is der gscheit.« Aber vielleicht lag die Reaktion auch an dem Fach Theaterwissenschaft, wo so ein Satz schon ganz klug wirken konnte.

Auf dem Weg zum Klo fiel mir seinerzeit ein, dass mich einmal ein Steirer »Marmeladinger« genannt hatte, beim Frühstück, während er selber ein Marmeladenbrot aß. »Du isst ja selber Marmelade«, rief ich. »Ja, aber ihr Deutschen seid Marmeladinger«, sagte er und biss genauso wie jeder Deutsche ins Marillenmarmeladenbrot, das in Deutschland Aprikosenmarmeladenbrot heißt. Insofern sah ich mich eher als Aprikosinger denn als Marmeladinger. Ob Helmut Kohl eigentlich irgendwann mal zu seinem konservativen, österreichischen Parteifreund Andreas Khol gesagt hat: »Andreas, ich heiß Kohl, du heißt Khol, warum sagen’s zu mir Piefke?«

War das alles wegen meines Urgroßvaters? Weil er der Frau in Salzburg auf den gewölbten Hut geklopft hatte?

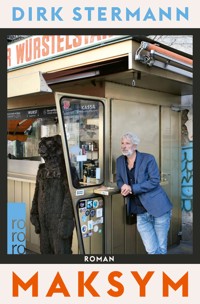

Meine Würstelfrau vom »Naschmarktstadl« war die Erste, die das Eis brach. Ein Jahr lang aß ich bei ihr fast täglich eine Wurst, meistens Käsekrainer mit süßem Senf und Brot. Ein Jahr lang sprach sie kein Wort mit mir, weder bei der Bestellung noch bei der Verabschiedung. Plötzlich, nach einem Jahr, sagte sie unvermittelt: »Ich habe Verwandte in Münster. Sind ganz liebe Leut.«

Ich verschluckte mich fast, als ich das hörte. Schließlich verabschiedete ich mich, drehte mich um und vernahm im Rücken noch: »Baba.«

Das war, nach einem Jahr, wie ein »Hallo«.

»Deine Eltern sind Alt-68er, meine Alt-

38er«, meinte Robert, als wir im Frühling 2008 in Floridsdorf, dem 21. Wiener Gemeindebezirk, auf dem Weg zur Haltestelle der Linie 30 waren. Wir gingen an der Ostmarkgasse vorbei. Ein Plakat der Freiheitlichen Partei Österreichs strahlte uns entgegen. Es forderte Abendland in Christenhand.

»Pummerin statt Muezzin, erinnerst du dich?«, fragte Robert.

»Jaja«, antwortete ich gelangweilt. Die Pummerin ist die Glocke im Wiener Stephansdom, die zu Silvester das neue Jahr einläutet. Offenbar hatte die FPÖ kleine, rassistische Kinder zu einem Reimwettbewerb aufgerufen.

Wir kamen an einem weiteren das Abendland rettenden Plakat vorbei. Hier hatte jemand Flaschenpfand übers Abendland geklebt. Flaschenpfand in Christenhand stand nun da. Wir mussten lachen.

Als wir erneut an einem FPÖ-Plakat vorbeikamen, schrieb Robert mit einem Kugelschreiber Katholizismus ist heilbar über das Wort Christenhand. Als Volksschulkind hatte er mit den weißen Rettet den Steffl-Gelddosen aus Blech über die Mariahilfer Straße gehen müssen, um Geld für den unersättlichen Stephansdom zu sammeln. Der Dom war wie ein frommes Loch, in das Geld geworfen wurde. Ein Beweis, dass es Gott nicht geben konnte. Jedes Gebäude ist irgendwann einmal fertig, nur der Dom nicht. Ein offensichtlicher Sisyphusdom. Jedes Wiener Schulkind wurde seit Jahrzehnten dazu verdonnert, für den Steffl betteln zu gehen, egal, ob es Moslem war oder evangelisch und ausgetreten wie Robert.

»Gott war auch evangelisch, zumindest zum Zeitpunkt, als er aus der Kirche austrat«, sagte Robert, der seinen Zivildienst in Israel gemacht hatte. In Ein Gedi, einem Kibbuz am Toten Meer, hatte er als Bademeister gearbeitet, der vielleicht sinnloseste Job der Welt – es kann dort niemand untergehen. Deshalb hatte er viel Zeit, sich mit jungen Studentinnen aus Tel Aviv oder Haifa zu beschäftigen. Nur hin und wieder bekam ein hautkranker Deutscher das brennende Salzwasser in die Augen oder ein sich kratzender Russe lag unbeholfen auf dem Bauch, unfähig, sich in dem schweren Wasser selbständig zu drehen. Dann ließ Robert kurz von der jeweiligen Studentin ab und rettete Neurodermitiker und Psoriatiker, die dort wochenlang kurten. Erzählte er jedenfalls.

»Ist dieses Tote Meer so etwas wie der Zauberberg?«, fragte ich.

»Eher eine Zaubersenke. Es liegt etwa 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Das Sonnenlicht kommt dort gefiltert an, deshalb kann man länger in der Sonne liegen. Klimatherapie nennt man das. Die Mineralien im Wasser, der hohe Bromgehalt in der Luft, die Sonne … Du siehst die unterschiedlichsten Hautkrankheiten. Ich mochte am liebsten die Vitiligopatienten. Irre komplizierte Kur, sie müssen ganz exakte Sonnen- und Schattenzeiten einhalten. Kurz rein in die Sonne und wieder zurück, ein ständiger Kampf zwischen Sonnenbrand und Pigmentierung.«

»Nie gehört«, grummelte ich.

»Weißfleckenkrankheit. Scheckhaut. Eine Pigmentstörung. Am Toten Meer sind sie aber alle quietschvergnügt, weil jeder krank ist. Man muss sich nicht genieren, jeder hat irgendwo Flecken oder Tupfen. Die meisten sind da echt entspannt.«

Einer Frau aus Nürnberg, die aussah wie die klassische Kriegsverbrecherin, spitz und hart mit mitleidslosem Blick, hatte er Schwimmtampons besorgen müssen, weil das Salzwasser ihrem Intimbereich üble Schmerzen zufügte. Sie lag im Meer, brüllte wie am Spieß und hielt sich die Scham. Die späte Rache Israels: Salz auf fremde Wunden, fand Robert. Einmal zeigte er mir ein Foto des syrischen Symphonieorchesters, das er in Ein Gedi aufgenommen hatte. Die übermütigen Musiker, übrigens größtenteils Russen, sprangen gemeinsam kopfüber in die Salzkloake, in der nicht mal Bakterien überleben. Robert fotografierte sie, als sie schreiend und fluchend salzblind aus dem Wasser stapften.

Besonders schmerzhaft ist das Wasser bei offenen Wunden. Schon eine kleine Schnittwunde macht so ein Bad zum Höllenritt. Ein Ägypter, der in Österreich lebte, litt unter schwerer Neurodermitis. Den ganzen Körper hatte er sich aufgekratzt und er sprang, weil er das Jucken nicht mehr aushielt, ins Tote Meer. Robert hatte ihn noch warnen wollen, aber zu spät. Der Schrei war lauter als der Lärm der Hubschrauber, die über den nahen Hoteldächern kreisten, auf denen hautkranke Europäerinnen nackt in der glühend heißen Sonne lagen. Mit den sich drehenden Rotorblättern versuchten die jungen israelischen Soldaten die Handtücher wegzuwehen, um freien Blick auf die nackten Frauenkörper zu haben.

»Unter den Soldaten leiden auch viele an Hautkrankheiten, kein Wunder, wenn du in einem permanenten Aggressionszustand bist. Übrigens nicht nur die israelischen Soldaten, auch die UNO-Soldaten – blaue Helme, rote Flecken. Ist urverbreitet. Krieg ist schlecht für die Haut«, dozierte Robert, Zivildiener, Hobbydermatologe und verzweifelt bemüht, seine Jugend zu bewahren, indem er »ur« verwendete, das verstärkend gemeint ist und besonders von Wiener Schülern benutzt wird. Urheiß, urgut, urleiwand, eine Uruhr.

Nach Dienstschluss trieb Robert gern im Toten Meer vor sich hin. In der Dunkelheit blickte er auf die unbeleuchtete Wüste, die einzigen wenigen Lichter leuchteten aus dem Kibbuz. Wenn er mit den Ohren untertauchte, hörte er das Salz, aus dem das Tote Meer zu dreißig Prozent besteht. Seine Haut habe sich hier so weich angefühlt, sagte er, wie der vielbesungene Babypopo – ohne dass Robert je schon einmal einen Babypopo angefasst hätte. »Sicher ein Bild, das irgendein schwuler Priester geprägt hat«, meinte er.

Nach der Dämmerung war niemand mehr im Wasser. Die Touristenbusse waren nach Jerusalem weitergefahren oder über die King Hussein Bridge nach Jordanien. Robert war ganz allein. »Ich fühlte mich wie Österreich in der großen weiten Welt«, erzählte er wehmütig. »Ich habe alles, um zu funktionieren: Arme, Beine, Haare am Arsch und Bartwuchs im Gesicht, alles. Ein autarker Körper bin ich – und treibe in einer seifigen Salzsuppe. Nicht mal eine Bakterie da, kein einziges Lebewesen. Einmal trieb zwanzig Minuten lang in der Dunkelheit schweigend ein alter Mann neben mir. Er sah aus wie Ephraim Kishon und trug auch so eine getönte Brille, obwohl es finster war. Wir sprachen nichts, ich kannte ihn nicht. Nach zwanzig Minuten fragte er mich auf Deutsch: ›Sind Sie Wiener?‹ – ›Ja, wieso?‹ – ›Das hört man‹, kam die Antwort, und der Mann trieb weiter. Ich hatte kein Wort gesagt. Merkwürdig, was?«

»Vielleicht hast du so raunzend geschwiegen, dass er dich daran erkannt hat.«

Robert raunzte irgendetwas und schwieg. Ich musste unwillkürlich grinsen.

»Findest du es eigentlich ärgerlich, dass ihr Österreicher Deutsch sprechen müsst? Dass ihr keine eigene Sprache habt?«

»Das ist unsere Sprache!« Robert fuhr auf. »Ihr habt sie uns weggenommen, so wie die Haydnhymne. Und was habt ihr Deutschen mit der Sprache gemacht? Wir sagen: ›Ich gehe in die Schule.‹ Ihr sagt: ›Ich gehe zur Schule.‹ Wie wär’s, wenn ihr Deutschen mal hineingehn würdet? Uns trennt …«

»… die gemeinsame Sprache«, vollendete ich sein Lamento.

Die Studentinnen aus Tel Aviv und Haifa, mit denen sich Robert während seines Zivildienstes bevorzugt beschäftigte, waren überwiegend bewaffnet, erzählte er mir. Seiner Meinung nach gab es wenig Geileres als eine Kompanie junger Frauen in Uniform mit umgehängter Maschinenpistole. Im Kriegsfall würde er sich denen sofort ergeben, in der Hoffnung, dass was geht. »Ich hab eben meinen Zivildienst ernst genommen. Während ich Sex mit den Soldatinnen hatte, konnten sie nicht auf Araber schießen«, posaunte der Friedensficker aus Wien. Das war wohl der Klassiker unter den sexuellen Phantasien von Zivildienern: junge bewaffnete Frauen in Uniform. Wehrpflichtige haben dafür wahrscheinlich Phantasien mit Frauen aus sozialen Berufen: Sex mit der Altenpflegerin oder der Behindertenbetreuerin. In Israel dauert die Wehrpflicht ewig, Zivildienst gibt es nicht. Den machen Deutsche und Österreicher, als Sühnearbeit.

»Herrliche Sühnearbeit«, sagte ich. Robert nickte. Klaus, ein Freund von ihm, hatte seinen Zivildienst in Auschwitz gemacht. Er fuhr heute noch manchmal hin, wenn es dort eine Party gab, wo er dann auflegte. Er war DJ und hatte sich den etwas albernen Namen »Merchant of Venice« gegeben.

In einer Diskothek in Auschwitz hatte er sich während des Zivildienstes in eine Kellnerin aus Krakau verliebt. Agnieszka arbeitete im jüdischen Viertel von Krakau, in Kazimierz, in einem für Touristen hergerichteten Schtetl-Lokal, dem »Rubinstein«. Dort gab es koscheres Essen und jeden Abend Klezmer-Musik. Nach seinem Zivildienst ging Agnieszka mit ihm nach Wien – die große romantische österreichisch-polnische Aussöhnung. »Ty wadna iestes!«, sagte DJ Merchant of Venice ihr noch immer mehrmals am Tag. »Du bist schön!«

»Ty Alfons iestes! – Und du ein Trottel!«, antwortete sie dann.

Für Klaus ist Auschwitz seitdem positiv besetzt. »Seine Großmutter dagegen schimpft heut noch, weil sie nicht versteht, was er dort gemacht hat«, erzählte Robert. »Weil sie meint, dass es gar keine Gaskammern gab. Da musst du mal dabei sein, bei ihr im Pensionistenheim, die sitzen alle zusammen vorm Fernseher und sagen: ›Das ist ein Jud, das ist einer, und das ist ein Jud. Die ist ein Jud, der ist ein Jud!‹ Den ganzen Tag sitzen sie so da. Die Deutschen waren begeisterte Nazis, aber schlechte Antisemiten, heißt es. Wir Österreicher waren dafür schlechte Nazis, aber begeisterte Antisemiten.«

»Wie heißt das Pensionistenheim? Kurt-Waldheim-Stift?«

»Nein, das ist so ein Gewerkschaftsheim. Da werden die Alten von Vietnamesinnen gepflegt. Klaus’ Oma hätte natürlich lieber ihren Enkel als persönlichen Zivildiener gehabt. Klaus hat ihr dann mal gesagt: Oma, bei mir würdest du verhungern. Ich würd dir nichts kochen, weißt du, warum? Ich leugne die Existenz von Gasherden. Aber die Oma hasst die freundlichen Asiatinnen. Sie sagt immer, dass sie diesen Frühlingsrollenduft nicht aushält. Findest du, dass Frühlingsrollen unangenehm riechen?«

»Kommt wohl drauf an, was man reintut. Aber was hat sie denn gegen intensiven Geruch? Hitler soll ja sehr unangenehm aus dem Magen heraus gerochen haben«, sagte ich. »Jaja, da sieht man’s wieder«, erwiderte Robert, »ihr Deutschen habt euch viel mehr mit der Vergangenheit beschäftigt. Wir in Österreich glauben noch immer, dass Hitler ganz lieblich aus dem Mund roch. Wie ein Berchtesgadener Alpenveilchen.«

»Nee. Der stank bestialisch. Wie vergorene koreanische Hundesuppe. Deshalb sprach er oft im Freien, weil sich das dann ein bisschen verflüchtigen konnte.«

»Auf dem Heldenplatz hat man nichts gerochen?«

»Doch. Aber man dachte, der Donaukanal sei übergegangen und braune Brühe sei ausgetreten. Es war aber nur der Führer. Stauffenberg hatte mit seiner Bombe nur für bessere Luft sorgen wollen, wie wir heute wissen. 1000 Jahre Mundgeruch«, brummte ich. »Mit der Parole hätten die Nazis weniger Erfolg gehabt. Mundgeruch ist schwer vermittelbar. Nicht verkultbar. So wie Prostatabeschwerden und nächtlicher Harndrang. Damit kannst du schwer bei Frauen punkten. ›Du, ich tröpfle nach, magst du zu mir nach Hause kommen?‹ Hat Hitler wohl einen klaren geraden Strahl gehabt? Wenn du Führer bist, macht dich das nicht fertig, dass du in dir eine Vorsteherdrüse hast? Wenn ich Führer wär oder Papst, würd ich mir die Prostata rausreißen. Keine Macht neben mir würd ich dulden, schon gar nicht von so ’nem Vorsteher.«

Wir waren inzwischen am Floridsdorfer Spitz. Rumpelnd bog die Straßenbahn um die Ecke, und wir stiegen ein.

In der Sitzreihe neben uns sang ein schätzungsweise Zwölfjähriger in einem violetten Austria-Wien-Trikot »Es wird ein Wein sein, und wir wern nimmer sein«, ein wehleidiges Trinkerlied, das Hoffnung macht auf ein Glas, falls man wiedergeboren wird. »I muaß in mein früheren Leben a Reblaus g’wesen sein«, sang der ein Meter dreißig große Bub wei- ter. Er hatte einen flachen Hinterkopf – wahrscheinlich ein Tscheche oder Slowake. Dort werden, so heißt es, die Hinterköpfe der Neugeborenen plattgedrückt. Dann wickelt man die Babys in enge Decken, wie in Zwangsjacken, und legt sie auf die Wickeltische. Durch den platten Hinterkopf rollen sie nicht runter und bleiben unversehrt, während in Deutschland und Österreich immer wieder Kinder vom Wickeltisch purzeln, weil die Köpfe die Form von Eiern haben.

Ich führte unsere Betrachtungen fort. »Ich glaub, Hitler hat im Ersten Weltkrieg bei einem Gasangriff seine Eier verloren. Sein Schwanz hing daher leblos an ihm dran und blickte freudlos auf den Boden, und wenn er ihn stimulieren wollte – nichts. Impotent in Nazihänd. Weißt du, wozu die Prostata gut ist?«

»Ja«, antwortete Robert. »Damit’s beim Wichsen nicht staubt.«

»Ab vierzig sollte man sich die Prostata anschauen lassen«, sagte ich und klang dabei wie eine Sprechstundenhilfe.

»Ich bin aber noch nicht vierzig.« Robert blickte aus dem Fenster. Wir fuhren nun über die Alte Donau. Die Sonne spiegelte sich auf dem Wasser. Er hatte recht. In drei Wochen erst würde er vierzig werden.

Der Zwölfjährige öffnete zischend eine Dose Ottakringer Bier, nahm einen tiefen Schluck und begann erneut zu singen: »Wann i amol stiarb, miassn mi d’ Fiaker trogn und dabei d’ Zither schlogn, weil i das liab, liab, liab.«

Er hatte eine viel zu tiefe Stimme, die nach Zigaretten und Alkohol klang und roch. Ein unheimliches Kind mit einem unglaublichen Frnak im Gesicht – einer Knollennase, die man seinem ärgsten Feind nicht wünscht. Auf seinem rechten Turnschuh stand mit violettem Edding das Wort »blunzn« geschrieben, auf dem linken das Wort »fett«. Übersetzt hieß das: »Betrunken wie eine Blutwurst.« Ich dachte wieder an Hitlers Gemächt.

»Kannst du dich noch erinnern, wie wir einmal Jörg Haider gesehen haben? Er trug eine Einkaufstüte mit einem Rasierer. Von Braun!«

Robert lächelte. »Haider fuhr wenigstens einen Phaeton, und ich fahr immer noch Straßenbahn. Außerdem war’s ein Remington-Rasierer. Wir hätten’s nur lustiger gefunden, wenn’s ein Braun gewesen wär.«

»Als Haider ein Kind war, schaute seine Mutter immer mal aus dem Fenster und sagte: ›Ich muss mal kurz nach dem Rechten schauen.‹« Ich lachte. »Ich find’s jedenfalls sicherer, mit dir Straßenbahn zu fahren als mit Haider Auto.«

Wir zuckelten am Donaupark vorbei. Hier hatte ich mir beim Fußballspielen vor Jahren mal ein paar Bänder gerissen. Im Donaupark steht der originell benannte Donauturm, von dem man sich mit einem Bungeeseil in die Tiefe stürzen kann. Wir spielten am Fuße des Turms Fußball, ich blickte während des Spiels nach oben zu einem Trottel, der sich runterstürzte, und dachte mir, Wahnsinn, wie gefährlich das ist, und trat in ein Maulwurfloch. Man hörte es in meinem Bein so laut schnalzen, dass der Turmspringer laut aufschrie, weil er glaubte, sein Bungeeband sei gerissen.

Im Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhaus lag ich dann auf einer Trage neben einer Frau um die fünfzig. Auch sie lag auf einer Trage. Ein Pitbull war mit einer Leine daran festgemacht. Der Hund hatte keinen Maulkorb und wirkte sehr aggressiv. Unruhig zerrte er an der Leine und scharrte mit seinen Krallen am Linoleumboden. Ich vergaß meine Schmerzen und konzentrierte mich auf meine Panik.

»Was ist? Was schaun wir denn so deppert?«, kam es von der Seite. Die Frau trug ein weißes Unterhemd, das an der Seite blutgetränkt war.

»Tut mir leid. Ich wollte nicht blöd schauen. Ich hab mir die Bänder gerissen. Entschuldigung.«

»Hast was an mein Hund zum Aussetzen, Deitscher?«

»Nein, hab ich nicht.« Mir brach der Schweiß aus, was nichts mit meiner Verletzung zu tun hatte. Würde der Hund mich anfallen, könnte ich nicht einmal weglaufen, bestenfalls wegkriechen. Ein gefundenes Fressen für einen Kampfhund, der kampflos seine Beute reißen könnte. Ein Glückstag für ihn – ich hörte seine Magensäfte jubelnd brodeln.

»Hat der Hund Sie gebissen? Wegen dem Blut …«, stammelte ich.

»Der Hund? Hamms dir ins Hirn gschissen? Mein Hund beißt mi net. I beiß eam, aber weil i eam so liebhab, dass i eam fressen könnt, vastehst? Na, die Wunde ist von einem gschissenen Oaschloch, der mein Hund deppert angschaut hat. Das mag i net, wenn ma mein Hund deppert anschaut. Da hab i eam in die Goschn ghaut, und er hat mir sei Messer in die Seiten gsteckt. I hob eam oba das Messer aus der Hand grissen und eam in den Bauch gsteckt, dem Schwindligen.«

Erst jetzt bemerkte ich die beiden Polizisten, die neben ihr auf Krankenhausstühlen warteten.

»Ich würde unserem bundesdeutschen Freund raten, den Hund von der Wilden Wanda nicht deppert anzuschauen«, sagte der eine Polizist zum anderen.

»Halt die Pappn, du Vollkoffer«, rief die Wilde Wanda. »Der Deitsche und i, mir san Freind. Net woar, Deitscher? Wir Hinnigen miassen zammhalten.«

Später erfuhr ich, dass meine neue Freundin die einzige Zuhälterin Wiens war. Sie war lesbisch, schickte ihre Freundinnen auf den Strich und war bekannt dafür, sehr jähzornig und ständig gewaltbereit zu sein. Mehrmals saß sie im Gefängnis, weil jemand ihre Hunde blöd angeschaut hatte und sie dazu neigte, wortlos zuzustechen. Wort- und grußlos. Jeden Konflikt bewältigte sie mit der Faust oder dem Messer.

Ich wurde in den Gipsraum geschoben und bekam einen Gehgips bis zum Knie, strahlend weiß. Mit Krücken bewegte ich mich ungeschickt Richtung Ausgang, als ich hinter mir eine laute Stimme hörte: »Heast, woart!«

Die Wilde Wanda winkte mir zu, mit Handschellen. Ihre Wunde war versorgt worden, nun stampfte sie zu mir, mit dem Hund an der Leine, dahinter die Polizisten, in Sicherheitsabstand zum Hund.

»Des is gschissen, mit die Krücken. Oba du gwöhnst di scho dran«, sagte sie. »Heast, hobts es an Schreiber?«, fauchte sie die Polizisten an.

Unterwürfig reichte ihr einer einen Kugelschreiber. Trotz ihrer Wunde beugte sie sich runter zu meinem Bein. Wanda schrieb sie auf den Gips. »Gute Besserung«, sagte sie und warf den Stift dem Polizisten an den Kopf.

»Ihnen auch. Gute Besserung.«

»Danke, aber des kummt zu spät. Bei mir hülft ka Besserungsanstalt. Da is Hopfen und Malz verlorn. Gemma, Bambi.«

Der Hund bellte, und Wanda zog mit Bambi und den beiden von ihr gezähmten Polizisten ab.

Der Junge mit den blunznfetten Schuhen sang den alten Sigi-Maron-Schlachtruf »Leckts mi aum Oasch«. Robert verzog das Gesicht.

»Wie kann man so falsch singen? Da blutet man ja aus den Ohren. Johannes Wittgenstein, der Bruder des Philosophen, war so musikalisch, dass er schon als Kind weinend zusammenbrach, wenn die Blasmusik auch nur einen falschen Ton spielte, wusstest du das? Und Paul, ein anderer Bruder von Ludwig, war Pianist und hatte im Ersten Weltkrieg den rechten Arm verloren. Er setzte seine Karriere trotzdem fort. Wie das ganze Land Österreich. Nur noch ein Arm, aber musikalisch. Und mit wem besuchte Ludwig Wittgenstein in Linz die Schule?«

»Ist das ein Quiz?«, fragte ich.

»Mit Adolf Hitler. Ein veganer Diktator und ein schwuler Philosoph – fast ein Traumpaar. Das ist eben ein kleines Land, da kommt’s zu den seltsamsten Begegnungen«, seufzte Robert.

Wir fuhren über die Floridsdorfer Brücke. Die Sonne reflektierte auf dem Wasser. Unter uns fuhren Radfahrer. Von Passau bis Budapest.

»Schön, nicht? Eigentlich sehr schön«, sagte Robert.

»Darfst du das? Wien schön finden?«, frage ich.

»Dir gegenüber schon. Wenn du aus Wien kämst, wär’s ein bissl merkwürdig, Wien öffentlich schön zu finden – solange man hier ist. Wenn man im Ausland ist, kann man Wien auch loben. Wien …« Genüsslich sprach er es aus. »Wiiien. Sagt sich gut. Besser als Duisburg, was?«

»Ja. Und sieht auch besser aus, Wien. Besser als Duisburg. Ich glaube, Duisburg war immer schon hässlich. Schon vor dem Krieg. Ich glaub, Duisburg wurde durch die Bombardierung sogar eher schöner. Und ja, Wien klingt auch viel besser. Natürlich. Wiien. Wiie’n Tortenstück. Ja, wiie’n Kuchen. Vielleicht ein Geburtstagskuchen?«

»Jetzt hör auf. Fängst du wieder an? Ich will keinen Kuchen, und ich will kein Fest. Ich finde eher vierzig Gründe, die gegen eine Party sprechen, als einen einzigen dafür. Warum sollte ich meinen vierzigsten Geburtstag feiern? Kannst du mir das verraten?«

Ich konnte es ihm nicht verraten und sah aus dem Fenster. Auf einem Plakat wünschte der Wiener Bürgermeister allen Wienerinnen und Wienern einen erholsamen Sommer, in kurzem Hemd, das Sakko lässig über die Schulter geworfen. Wo immer man den Bügermeister auf Bildern sah, vermutete man hinter ihm ein Glas Weißwein oder ein großes Bier. König und Mundschenk in einer Person. Der Mann hatte ein Gesicht, das ohne Glas vorm Mund einsam wirkte. Ein anderes Plakat der Österreich-Werbung zeigte einen idyllischen Bergsee, ein hölzernes Bootshaus mit Steg und ein Pärchen, das ins Wasser sprang. Wann haben Sie das letzte Mal in Trinkwasser gebadet? lautete der Slogan.

»Auch schön«, sagte ich.

»Der Almsee ist das. Saukalt. Gletscherwasser. Viel Spaß, wennst da reinspringst. Dem Mann wird’s sein Zumpferl zerrissen haben wie dem Messner die Zehen. Das ist Patriotismus: für Österreich den Schwanz opfern!«

»Ist das danach eigentlich immer noch Trinkwasser?«, murmelte ich, verwarf den unappetitlichen Gedanken aber gleich wieder.

»Am Almsee hat der Konrad Lorenz, dieser Verhaltensforscher, seine Experimente mit den Graugänsen gemacht«, fuhr Robert fort. »Im Salzkammergut gibt’s ja viele Gänse – nicht alle sind Tiere. Gleich nebenan bei den Salzburger Festspielen sieht man praktisch nur welche. Alte, verschrumpelte Graugänse. Wusstest du, dass Graugänse – also die Tiere, meine ich –, dass die sich das Aussehen von Menschen merken? Die erkennen einen nicht am Geruch oder an der Stimme, sondern am Aussehen. Verrückt, oder? Der Lorenz ist 1989 gestorben. Nach zehn Jahren hat man eine lebensgroße Lorenzfigur gebaut, superecht hat die ausgesehen, selbst seine Schwestern haben gesagt, dass der künstliche Lorenz dem echten total ähnelt. Die Figur haben sie dann an den Almsee gestellt. Man wusste, dass noch Gänse leben, die als junge Gänse mit ihm gearbeitet haben. Und tatsächlich, sie sind alle gekommen und haben den alten Lorenz begrüßt.«

»Wir könnten dir zum Vierzigsten auch eine Statue hinstellen«, sagte ich. »Als Zeichen unserer Zuneigung.«

Robert lachte. »Wollt ihr nicht auch warten, bis ich ein paar Jahre tot bin? Ihr könntet mich ausstopfen und mit dieser Puppe Riesenpartys feiern.«

»Ein Fest. Ein Abendessen. Du wirst vierzig!« Ich merkte selber, wie unsexy das klang.

»Wenn ein Hundstrümmerl vier Tage lang auf der Straße liegt, gibt’s auch kein Fest«, seufzte er.

»Bei aller Kritik, aber ich würde dich nie mit Hundescheiße vergleichen.«

»Macht’s, was ihr wollt. Aber kein Fest!«, schloss Robert unmissverständlich die Diskussion.

Schweigend fuhren wir weiter.

»Dirk, mit dem dotterweichen D wie Damentoilette«, murmelte Robert plötzlich.

»Bitte?«

Der Blunznfett-Bub lachte. »Des is urgut«, rief der Junge. »Haaßt der Deitsche so?«

»Ja, so heiße ich«, grummelte ich.