4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

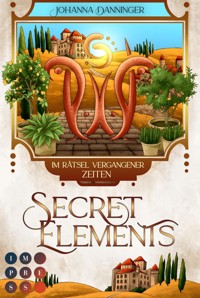

- Herausgeber: Carlsen

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

**Wirf alles in die Waagschale und bewahre die Anderswelt vor dem Untergang** Die Anderswelt hat es mit einer der schlimmsten Bedrohungen seit jeher zu tun und Jay ist wild entschlossen, sie zu stoppen. Doch dafür muss sie dringend ihre alte Magie wiederherstellen und genau das will ihr nicht recht gelingen. Ohne Orinion können weder sie noch ihr Team etwas ausrichten. Der einzige Weg für Jay scheint darin zu liegen, sich mit dem fremden Krieger zu verbünden. Währenddessen überschattet Lees Familie immer mehr ihre Beziehung und Jay muss um Anerkennung in den Kreisen des Hochadels kämpfen ... Leser*innen über »Secret Elements«, eine der erfolgreichsten Fantasy-Reihen in der Geschichte von Carlsen Impress: »Diese Reihe ist seit Langem das Beste, was ich gelesen habe.« »Ich liebe es!!! Wirklich. Ein fantastisches Buch!« »Eine Story, die einen auch über sich selbst und seine Umwelt nachdenken lässt.« (Leser*innenstimmen) Dein Fantasy-Lese-Highlight 2023 ist nur wenige Seiten entfernt. //Alle Bände der »Secret Elements«-Reihe: -- Secret Elements 0: Secret Darkness: Im Spiegel der Schatten (Die Vorgeschichte) -- Secret Elements 1: Im Dunkel der See -- Secret Elements 2: Im Bann der Erde -- Secret Elements 3: Im Auge des Orkans -- Secret Elements 4: Im Spiel der Flammen -- Secret Elements 5: Im Schatten endloser Welten -- Secret Elements 6: Im Hunger der Zerstörung -- Secret Elements 7: Im Rätsel vergangener Zeiten -- Secret Elements 8: Im Zeichen des Zorns -- Secret Elements 9: Im Licht göttlicher Mächte -- Die E-Box mit den Bänden 0-4 der magischen Bestseller-Reihe -- Die E-Box mit den Bänden 5-9 der magischen Bestseller-Reihe//

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Impress

Die Macht der Gefühle

Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.

Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.

Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.

Jetzt anmelden!

Jetzt Fan werden!

Johanna Danninger

Secret Elements 7: Im Rätsel vergangener Zeiten

**Wirf alles in die Waagschale und bewahre die Anderswelt vor dem Untergang**

Die Anderswelt hat es mit einer der schlimmsten Bedrohungen seit jeher zu tun und Jay ist wild entschlossen, sie zu stoppen. Doch dafür muss sie dringend ihre alte Magie wiederherstellen und genau das will ihr nicht recht gelingen. Ohne Orinion kann weder sie noch ihr Team etwas ausrichten. Der einzige Weg für Jay scheint darin zu liegen, sich mit dem fremden Krieger zu verbünden. Währenddessen überschattet Lees Familie immer mehr ihre Beziehung und Jay muss um Anerkennung in den Kreisen des Hochadels kämpfen …

Wohin soll es gehen?

Buch lesen

Vita

© privat

Johanna Danninger, geboren 1985, lebt als Krankenschwester mit ihrem Mann, einem Hund und zwei Katzen umringt von Wiesen und Feldern im schönen Niederbayern. Schon als Kind dachte sie sich in ihre eigenen Geschichten hinein. Seit sie 2013 den Schritt in das Autorenleben wagte, kann sie sich ein Dasein ohne Tastatur und Textprogramm gar nicht mehr vorstellen. Und in ihrem Kopf schwirren noch zahlreiche weitere Ideen, die nur darauf warten, endlich aufgeschrieben zu werden!

Kapitel 1

Eine Sommerbrise brachte die Bäume des Smaragdwalds zum Rauschen und die Nachmittagssonne ließ die leicht gekräuselte Wasseroberfläche des Sees zauberhaft glitzern. Um mich herum grünte und blühte es. Alles war friedlich. Rundum sorgenfreie und idyllische Natur.

Gedankenverloren fuhr ich mit einer Bürste über Kaleidos’ langen Hals. Sein rabenschwarzes Fell glänzte wie flüssiger Obsidian. Prachtvoll und kerngesund. Trotzdem wanderten meine Augen immer wieder zu seiner Brust, wo vor gerade mal vier Tagen noch Schusswunden geklafft hatten, an denen der geflügelte Hengst beinahe gestorben wäre.

Einzig meine Erinnerung zeugte davon, denn von den lebensbedrohlichen Verletzungen war absolut nichts mehr zu sehen. Nicht einmal den Hauch einer Narbe konnte man unter dem Fell ertasten. Ich hatte immer gedacht, die Medizin der Anderswelt sei unglaublich, doch dieses rote Serum, das der fremde Träger dem Hengst verabreicht hatte, kam einem Wunder gleich.

Ich würde es Rytario niemals vergessen, dass er Kaleidos gerettet hatte. Meine Dankbarkeit war in diesem Fall grenzenlos. In allen anderen Belangen, die diesen Mann betrafen, sah es nicht so rosig aus. Ich war unbändig wütend auf ihn, weil ich davon überzeugt war, dass der Sarlak den Luftgeist niemals erwischt hätte, würden wir längst zusammenarbeiten. Weil Rytario zwar ein blasiertes Sackgesicht im Wikingeroutfit war, aber darüber hinaus wenigstens zu wissen schien, wie man den Weltenfresser stoppen und den Naturgeist der Luft befreien konnte.

Doch was tat Rytario? Nannte mich unfähig und unnütz, bevor er wieder einmal spurlos verschwand, anstatt sich endlich in Ruhe mit mir zu unterhalten. In den nervenaufreibenden Momenten unserer Begegnung war ich nicht mal dazu gekommen, ihm zu sagen, dass ich wusste, wo sich der Feuergeist aufhielt.

Verflucht, was stimmte mit diesem Kerl denn nicht?

Ein lauer Windhauch streifte meine Wangen. Ich schaute zu den wogenden Baumwipfeln am Rand des Kiesufers auf und fragte mich, wie es sein konnte, dass vom Fehlen des Luftgeists überhaupt nichts zu spüren war. Sicher, laut Rytario würde es eine Weile dauern, bis der Sarlak dieses Element so weit aufgezehrt hatte, dass sich Auswirkungen in der Natur bemerkbar machten. Trotzdem müsste doch zumindest ich etwas wahrnehmen, wo ich schließlich mit besagter Magie verbunden war. Aber ich hatte bloß ihren Schmerz in dem Moment gefühlt, in dem der Sarlak sich der Luft bemächtigte.

Vielleicht spürte ich keine Veränderung, weil meine Elementarmagie weiterhin hinter einem dichten Nebel verborgen lag?

Anstatt mich zu fragen, was mit Rytario verkehrt lief, sollte ich mich viel lieber darum kümmern, was mit mir nicht stimmte. Obwohl ich in den letzten Tagen eigentlich ohnehin nichts anderes getan hatte, als mich mit meinen Kräften zu beschäftigen, konnte ich immer noch nicht auf die Elemente zugreifen. Meine einzige Fähigkeit blieb die verbesserte Sicht. Vom Orinion fehlte nach wie vor jede Spur.

Dabei stand mein Entschluss spätestens seit heute Vormittag unwiderruflich fest. Lee wusste bereits Bescheid. Ich würde das Studium abbrechen und mich vollständig auf meine Aufgabe als Trägerin konzentrieren. Weil es das einzig Richtige war. Weil die Naturgeister auf mich zählten. Weil der Geist der Luft sich nicht umsonst für mich geopfert haben durfte.

Es war meine verdammte Pflicht, dieses Ungeheuer namens Sarlak aufzuhalten. Ich war bereit. Herausforderung angenommen. Ready to go!

Dummerweise änderte keine Formulierung etwas an der Tatsache, dass das Amulett verschwunden blieb. Einzig meine Bürstenstriche wurden stärker und stärker, während ich mich innerlich in meine schier heroische Stimmung hineinsteigerte.

Bis ich etwas zu weit ausholte und mir ein heftiger Stich durch den Unterbauch fuhr. Ich sog scharf die Luft ein. Kaleidos wandte besorgt den Kopf zu mir, während ich mir, leicht vorgebeugt, die Hand auf die pochende Stelle presste und wartete, bis der Schmerz sich wieder legte.

Oberflächig war von meiner Schusswunde nur mehr ein Kratzer zu sehen, aber laut meiner behandelnden Ärztin würde es noch zwei, drei Tage brauchen, bis alles komplett ausgeheilt war. Was grundsätzlich eine erstaunlich kurze Zeitspanne für eine derartige Verletzung war, doch mir dauerte das trotzdem viel zu lange. Darum hatte ich vorhin auch meine ärztlich verordnete Bettruhe für beendet erklärt, mich in meine Uniform geschmissen und auf den Weg zu Kaleidos gemacht.

Der mich nun fragend mit seiner Nase anstupste.

»Keine Sorge«, tat ich ab und richtete mich auf. »Siehst du? Geht schon wieder. War bloß eine falsche Bewegung, die etwas gezwickt hat.« Kaleidos versuchte mir die Bürste mit den Zähnen abzunehmen. »Nein, lass mich weitermachen. Bitte. Das ist genau das, was ich jetzt brauche, verstehst du? Bloß auf das Hufe-Auskratzen will ich vorsichtshalber verzichten.«

Kaleidos gab mir brummelnd sein Einverständnis. Mit deutlich achtsameren Bewegungen strich ich weiter über sein Fell.

»Wenn du Malisto das nächste Mal triffst, bestell ihm bitte schöne Grüße von mir. Ihr seid doch in regelmäßigem Kontakt? Auf jeden Fall solltest du ihm erzählen, dass es eine Möglichkeit gibt, die Luft zu retten und … Ach, halt ihn einfach auf dem Laufenden. Vielleicht kannst du ihn ja doch noch überzeugen, dass ich mir seine Verletzung mal ansehe.«

Kaleidos schnaubte leise.

»Ja, schon klar. Er hat’s nicht so mit Zweibeinern.«

Er hob eine Schwinge, damit ich bequem an Rücken und Bauch gelangte. Ich war noch nicht lange zurück in meine tiefen Gedanken gesunken, als der Hengst plötzlich den Kopf hochriss und einen nervösen Satz zur Seite machte. Angespannt starrte er zur Wegöffnung am Waldrand.

Ich starrte automatisch angespannt mit, die Hand auf dem Griff meiner Waffe im Gürtelholster, bereit, sie in der nächsten Sekunde auch zu benutzen. Die Bürste hatte ich fallen gelassen und stattdessen meine Faust geballt. Jede einzelne meiner Zellen vibrierte im Gefahrenmodus, Adrenalin peitschte durch mich hindurch und meine Sinne waren geschärft.

Dann trat die vermeintliche Bedrohung aus dem Schatten des Waldes. Ich schnaufte lautstark und ließ erleichtert meine Schultern sacken, bevor ich Kaleidos beruhigend am Hals tätschelte. »Das sind meine Eltern. Alles in Ordnung. Vor ihnen brauchst du dich nicht zu fürchten.«

Kaleidos entspannte sich bloß mäßig. Ich merkte, dass er nur mir zuliebe ausharrte, obwohl er eigentlich Reißaus nehmen wollte. Meine Eltern registrierten die Unruhe des Hengstes auch. Sie waren in großzügigem Abstand stehen geblieben und genossen sichtlich den seltenen Anblick eines geflügelten Pferdes aus solcher Nähe.

Meine Mum schirmte sich die Augen mit der flachen Hand ab. Ihr rotes Haar loderte im Sonnenlicht wie Feuer. Ich hatte nicht mit ihrem Besuch gerechnet, da sie erst gestern hier gewesen war und sich in der Öffentlichkeit nach wie vor etwas unwohl fühlte. Umso erfreulicher war es, sie zum ersten Mal ohne Seidentuch und dunkle Brille zu sehen, unter der sie sich für gewöhnlich versteckte.

Dad war eigentlich im Dienst, darum trug er seine Uniform. Die vielen Abzeichen an seiner Brust blitzten eindrucksvoll und neben meiner eher zierlichen Mutter ragte er durch seine übliche kerzengerade Haltung wie eine Statue auf. Dass er in einem Arm einen Picknickkorb trug, wirkte ein wenig konträr zu seinem militärischen Auftreten. Genau wie sein weiches Lächeln.

Ich versank einen Moment in dem Bildnis, das die beiden gerade abgaben. Es war einer jener Augenblicke, in denen ich mein Glück nicht fassen konnte. Für den Bruchteil einer Sekunde fragte ich mich, ob das wirklich echt war. Ob diese zwei wunderbaren Menschen dort drüben tatsächlich meine leiblichen Eltern waren oder ob ich vielleicht doch bloß träumte.

Kaleidos schnaubte nervös. Ich kraulte ihn zwischen den Ohren und flüsterte: »Es ist okay, wenn du nicht bleiben möchtest. Du kannst ruhig einen Abflug machen.«

Das war ihm mehr als recht. Er rieb zum Abschied seinen Kopf leicht an meiner Schulter und trabte dann ein Stück von mir weg, bevor er in die Knie ging, seine mächtigen Schwingen ausbreitete und sich mit einem kraftvollen Satz vom Boden abstieß. Mit wenigen Flügelschlägen glitt er über die Baumwipfel davon.

Meine Mutter lachte begeistert. »Was für ein wunderschöner Anblick!«

Sie und Dad kamen über das Kiesufer auf mich zu. Ich klaubte unterdessen die Bürste vom Boden auf, was mir erneut einen fiesen Stich im Bauch einbrachte. Zwar gab ich mir Mühe, mir nichts anmerken zu lassen, doch meinem Vater war es nicht entgangen. Mit tadelndem Blick sagte er: »Ziva, unter Bettruhe versteht man eigentlich etwas anderes. Du solltest wenigstens in deinem Apartment bleiben, wenn du die Krankenabteilung schon vorzeitig auf eigene Verantwortung verlässt.«

»Mir geht’s prächtig, Dad. Mach dir keine Sorgen. Das hier ist mein persönlicher Kurort. Also bin ich genau genommen auf Reha.«

Er seufzte übertrieben. »Tja, was soll man auf dieses Argument schon erwidern?« Dann lächelte er und drückte mir zur Begrüßung einen Kuss auf die Schläfe. »Schön, dich wieder auf den Beinen zu sehen, Kleines.«

Mum zog mich in eine herzliche Umarmung, streichelte mir sanft übers Haar und flüsterte: »Mmh, du duftest nach Pferd.« Sie löste sich von mir und blickte hinaus auf den See. »Eigentlich wollten wir dich in deiner Wohnung mit Kuchen überraschen, aber bei dieser Kulisse schmeckt er sicher gleich zweimal so gut. Ich war schon sehr lange nicht mehr hier. Erstaunlich, es hat sich überhaupt nichts verändert. Das sind sogar noch die gleichen Boote, oder, Tory?«

»Ich denke schon. Lass uns nachsehen!«

Die beiden gingen eilig zum Steg. Dabei kicherten sie leise miteinander wie zwei übermütige Teenager. Ich folgte ihnen mit kleinem Abstand und beobachtete sie neugierig, während ich die Bürste im Putzkasten verstaute und diesen unter die vorderen Holzplanken schob. Meine Eltern hatten sich zielstrebig einem der Boote zugewandt, die am Steg vertäut waren und in den mäßigen Wellen des Waldsees wippten. Mit einem eleganten Satz sprang mein Dad hinein und hob eines der Ruder auf, um den Stiel gemeinsam mit Mum genaustens zu untersuchen. Schließlich kicherten die beiden wieder.

Ich wanderte über die knarzenden Bretter des Stegs zu ihnen. Meine Mutter hielt mir sofort den Stiel entgegen. Jemand hatte ein Herz hineingeritzt und darin war krakelig verewigt: Lou & Tory.

»Nicht zu fassen!«, rief ich lachend. »Wisst ihr eigentlich, wie oft ich schon an diesem Boot vorbeigegangen bin? Verrückt.«

Mum reichte das Ruder zurück an Dad. »Vor allem verrückt, dass die Zeit spurlos daran vorübergegangen ist. Als wäre es erst gestern gewesen.«

»Genauso ist es.« Dad strich mit dem Zeigefinger über die Schnitzerei, bevor er meine Mutter verliebt ansah. »Als wäre es erst gestern gewesen.«

Alles klar … Ich freute mich ja ehrlich für sie, ihre Liebe zueinander nach all dem Drama der Vergangenheit wiedergefunden zu haben, aber die eigenen Eltern beim Turteln zu beobachten war doch ein wenig schräg, darum hüstelte ich vernehmlich und deutete auf den Picknickkorb. »Also, Kuchen, ja?«

»Herrje!«, feixte Dad. »Schnell, Lou. Lass uns aufhören peinlich zu sein, bevor unsere Tochter noch rote Ohren kriegt.«

Wir alberten fröhlich weiter, während wir es uns bequem machten. Schon bald saßen wir nebeneinander am vorderen Ende des Steges, die nackten Füße bei hochgekrempelten Hosenbeinen ins erfrischende Wasser getaucht und ein Stück Marmorkuchen in der Hand. Die Familienidylle war so perfekt, dass es kaum auszuhalten war.

Obwohl ich versuchte dieses pure Glück bis ins Letzte auszukosten, drängte sich mir mehr und mehr ein ernstes Thema auf, das ich mit ihnen besprechen musste. Eine Weile versuchte ich in unserem lockeren Gespräch einen geeigneten Übergang zu finden, aber da sich keiner auftat, platzte ich schließlich zusammenhangslos in einer kleinen Pause heraus: »Ich habe mich entschieden.«

Meine Eltern schwiegen kurz. Dann sah mich mein Dad ernst an. »Wann willst du dich bei der Uni abmelden?«

»Woher …? Hat Lee schon mit dir geredet?«

Er lächelte zurückhaltend. »Nein. Wofür du dich entscheiden wirst, wissen wir ja eigentlich bereits, seit du uns alles erzählt hast. Aber es war gut, dass du dir Zeit genommen hast, um dir ganz sicher zu sein.«

»Du bist dir doch ganz sicher?«, fragte Mum vorsichtig nach.

»Ja, bin ich.« Ich knibbelte unruhig an meinen Fingerspitzen herum. »Das Studium macht keinen Sinn. Mal davon abgesehen, dass ich die erste Zwischenprüfung sowieso nicht geschafft hätte, selbst wenn ich mich voll aufs Lernen konzentrieren könnte. Das Niveau ist schlicht zu hoch für mich.«

Mum schnalzte tadelnd mit der Zunge. »Hör sofort damit auf!«

»Womit?«, hakte ich verdutzt nach.

»Dir selbst einzureden nicht gut genug für das Studium zu sein, denn das ist nicht wahr. Außerdem sollte das keinesfalls der Grund für deine Entscheidung sein.«

»Ist er nicht«, sagte ich eilig. »Wirklich nicht. Ich will Trägerin sein, weil ich mich dazu berufen fühle. Trotzdem hänge ich meinem alten Wunschtraum eben noch ein wenig nach. Loslassen ist nie leicht, oder?«

Mein Vater nickte. »Das stimmt. Allerdings musst du diesen Traum doch überhaupt nicht ganz aufgeben. Du könntest das Studium wieder aufnehmen, sobald deine neue Aufgabe als Trägerin erledigt ist.«

»Ja«, bestätigte ich knapp. »Genau.«

Ich schaute zu meinem Füßen hinab und tupfte mit den Zehen kreisförmige Muster in die Wasseroberfläche. Dabei spürte ich die nachdenklichen Blicke meiner Eltern auf mir ruhen. Vorhin hatte ich mich mit meiner Entscheidung hervorragend gefühlt. Tough, mutig, stark und voller Entschlossenheit. Ich wusste nicht warum, aber jetzt fühlte ich mich einfach nur elend. Klein, schwach und dumm.

Als meine Mum mir zart eine Strähne hinters Ohr strich, brannten mir sogar Tränen in den Augen. Ich hätte auf der Stelle losheulen können, ohne den geringsten Schimmer weshalb überhaupt. Echt, da stimmte etwas so ganz und gar nicht. Wurde höchste Zeit, dass ich wieder mit mir klarkam.

»Wir sind stolz auf dich«, sagte Mum liebevoll. »Egal was du schaffst oder auch nicht schaffst. Denn was uns wirklich stolz macht, sind nicht deine Erfolge, Ziva, sondern dein Bestreben, das zu tun, was du für richtig hältst und wofür dein Herz brennt. Dabei ist es ganz gleich, ob du Wissenschaftlerin wirst oder die Welt rettest.«

Dad fügte hinzu: »Oder ob du einfach nur hier sitzt und mit uns Kuchen isst.«

Mir fehlten die Worte. Mein Herz drohte vor purer Dankbarkeit zu explodieren und ich konnte nicht verhindern, dass sich nun doch eine Träne aus meinem Augenwinkel stahl. Ich wischte sie hastig weg und schniefte leise. »Ihr seid großartig. Wisst ihr das?«

Mein Vater lehnte sich mit selbstsicherer Miene auf seine ausgestreckten Arme zurück. »Nun, um ehrlich zu sein …«

»Ach, Tory!«, schimpfte Mum. »Musst du immer jegliche Emotionen hinfortwitzeln?«

»Gnah, diese Gefühlsduselei ist einfach nichts für mich.«

Dann zwinkerte er mir verschmitzt zu und wie so oft war ich tief beeindruckt, wie ähnlich wir beiden uns doch waren.

***

Am frühen Abend lag ich artig im Chiller-Outfit auf meiner Couch, so wie es sich für jemanden mit verordneter Bettruhe gehörte. Die Balkontüren standen offen und Dora spielte leise Hintergrundmusik. Ich hatte die Arme hinter dem Kopf verschränkt, den Blick ziellos auf die Zimmerdecke gerichtet und fühlte mich entspannt wie vermutlich seit Wochen nicht mehr.

Das Gespräch mit meinen Eltern am See hatte irgendetwas in mir verändert. Als wäre da noch etwas gewesen, das meine Entscheidung komplettieren musste. Jetzt gab es wirklich überhaupt nichts mehr daran zu rütteln und damit ging eine umfassende Erleichterung einher. Die nervige Orientierungslosigkeit war zu Ende. Ich hatte nun wieder ein Ziel vor Augen. Etwas, worauf ich mich fokussieren konnte. Sobald meine Schussverletzung vollständig ausgeheilt war, würde ich loslegen mit … Tja, womit eigentlich?

In erster Linie mit dem Training. Zum einen wollte ich mich weiterhin von Lee im Nahkampf schulen lassen, so oft wir die Zeit dazu fanden. Lee hatte mir in kürzester Zeit einiges beigebracht. Außerdem hatte mich zudem der Ehrgeiz gepackt, ihm schnellstmöglich ebenbürtig zu sein. Oder zumindest nicht mehr ganz so unterlegen wie aktuell. Er hielt mich nämlich immer noch locker in Schach, ohne auch nur in die Nähe seiner Höchstleistung zu kommen. Was meinem Ego nicht gerade schmeichelte.

Den Hauptfokus meines Trainings wollte ich aber auf meine magischen Fähigkeiten legen. Ich musste meine alte Verbindung zu den Elementen wiederherstellen. In mich gehen. Meditieren. Mich fokussieren. Alles, was nötig war, um das Orinion zurückzuholen. Ob dieser Plan aufging? Ich hatte keine Ahnung, doch versuchen musste ich es.

Dann wartete noch die Fahndung nach Erde und Wasser auf mich. Außerdem musste ich den Sarlak aufspüren. Und im besten Fall auch Rytario. Darüber hinaus liebäugelte ich damit, den Feuergeist aufzusuchen und ihn hoffentlich endlich davon zu überzeugen, den Schutz der Agency anzunehmen. Den hatte er nämlich ein weiteres Mal abgelehnt.

Lee hatte ihn noch am selben Tag angerufen, nachdem die Luft entführt worden war. Ja, genau. Er hatte ihn angerufen. Weil der nordspanische Wohnsitz mit der klangvollen Bezeichnung Castillo de Caruna tatsächlich über einen im Telefonbuch verzeichneten Festnetzanschluss verfügte. Eingetragen unter dem gleichen Namen, der auch als Geschäftsführer seiner Whiskey-Destillerie in Schottland genannt wurde – Tim Firresse. Ganz klar ein Anagramm seines nicht ganz so subtilen Pseudonyms in Form des amerikanischen Clubbesitzers Mister Fire. Wäre wirklich interessant, in welchen Geschäften der Feuergeist seine Finger noch überall drin hatte.

Jedenfalls wusste Mister Fire, was geschehen war, und wollte trotzdem weiterhin auf eine Bewachung durch die Agency verzichten. Weil er ja seine eigenen Aufpasser hatte. Mehr als seine Golems konnten bewaffnete Agenten gegen den Sarlak auch nicht ausrichten.

Das stimmte vermutlich, wenngleich keiner von uns wirklich sagen konnte, zu was genau der Weltenfresser inzwischen eigentlich fähig war. Bislang hatte seine Magie laut Rytario bloß dazu ausgereicht, sich einen menschlichen Körper zu manifestieren. Einen annähernd menschlichen Körper, ohne Gesicht. Die totale Horroroptik. Doch abgesehen von diesem Gruselfaktor und der Unverwundbarkeit hatte er auf eine handelsübliche Waffe zurückgreifen müssen, weil ihm ansonsten keine Zauberkraft zur Verfügung stand.

Und jetzt? Nun, es war zumindest naheliegend, dass er sich der Kraft des Windes bedienen konnte.

Klar war nur, dass dieses Geschöpf nicht von Menschenhand gestoppt werden konnte. Mit meiner Plasmapistole hatte ich vielleicht Zeit schinden können, doch mehr auch nicht. Rytario meinte, als Trägerin hätte ich ihn mit einem Fingerschnipsen stoppen können. Aber er selbst verfolgte ja scheinbar den Plan, den Sarlak mithilfe eines Zauberspruchs irgendwohin zu bannen. Bei unserer letzten Begegnung hatte er ein Grab erwähnt. In den Aufzeichnungen von Elisa White stand geschrieben, dass die damalige Allianz der Träger den Sarlak in seiner Ursprungswelt – der Welt des Gottes Farrek – hatte einsperren können. Wahrscheinlich in jenem erwähnten Grab. Wie dem Sarlak die Flucht gelungen war und warum eigentlich der Träger aus der Welt des Gottes Sytarus nach ihm jagte, blieb ein Rätsel.

Echt, dieser Rytario konnte sich auf etwas gefasst machen. Sobald er mir das nächste Mal über den Weg lief, würde er mir gefälligst Rede und Antwort stehen. Nötigenfalls kettete ich mich an ihn, damit er mich nicht wieder mit einem Korb voller Fragezeichen stehen lassen konnte. Denn dass wir uns wieder begegnen würden, war für mich Fakt. Die Frage war wann. Ich konnte bloß hoffen, es würde früher als später passieren.

Mein Handy verkündete piepsend eine eingegangene Nachricht. Sie war von Lucy, die mich leider sehr verlässlich mit News zum Winter-Gedelski-Eklat versorgte. Obwohl diese Kurzmeldungen ausschließlich aus Spekulationen bestanden, da weder Maranon noch ich bislang ein Statement abgegeben hatten, wollten die Medien das Thema einfach nicht ruhen lassen. Ich stutzte, nachdem ich den Link geöffnet hatte:

Maranon Gedelski wird definitiv keine Anzeige erstatten! Private Konflikte erfordern private Lösungen, meint er.

So, meinte er das? Solange diese private Lösung beinhaltete, dass wir weiterhin gegenseitig unsere Existenz ignorierten, ging das für mich in Ordnung. Dass er keine Anzeige erstatten würde, war meines Wissens letztlich gar nicht seine eigene Entscheidung gewesen, sondern das Ergebnis irgendeines Gesprächs zwischen Senator Gedelski und Maleina Aherra. Die Lady, das Oberhaupt der Aherras, hatte den von mir angerichteten Schaden repariert. Demnach war die ganze Sache eigentlich längst abgehakt. Nur die Medien konnten das noch nicht glauben.

Wie es mit mir und der Familie Aherra weitergehen sollte, bereitete mir einiges Kopfzerbrechen. Vor allem seit ich bettruhebedingt viel zu viel Zeit gehabt und entgegen meiner Vorsätze den Namen Aherra in eine Suchmaschine eingetippt hatte. Und die Ergebnisse … Nun, die Aherras waren stinkreich, mächtig und hoch angesehen. Nichts, was ich nicht schon gehört hätte. Aber die vielen Artikel zu durchstöbern, die von den politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und modischen Einflüssen dieser Familie berichteten, hatte mich dann doch ziemlich verschreckt.

Die Lady war so was wie die inoffizielle Queen der Anderswelt. Sie war eine gebürtige Aherra. Traditionell trugen nämlich auch die eingeheirateten Männer diesen Namen, weil er schlicht viel wichtiger war als alle anderen Namen.

Maleina Aherras Job bestand darin, reich zu sein und diverse Strippen zu ziehen. Ihr Mann war schon vor einigen Jahren verstorben. Auf dem Höhepunkt seiner politischen Karriere war er nicht weniger als Vorsitzender der präsidialen Vereinigung der Tuatha de Dannan gewesen. Eines der obersten Ämter überhaupt.

Senator Caelan Aherra war als Mitglied der Instanz in einer ähnliche Richtung unterwegs. Sein Bruder Richard eroberte hingegen die Finanzwelt als stellvertretender Direktor der Nationalbank. Maleina hatte eine Schwester, Astoria, die eher im Hintergrund stand, weil ihr Mann Lennart und ihr Sohn Levy mit ihrer eigenen Aktiengesellschaft ausreichend dafür sorgten, dass die Familie noch vermögender wurde.

So weit zu den tragenden Ästen des Stammbaums. Es gab noch viele weitere blühende Zweige, die prächtig gediehen. Leannán zählte nach einhelliger Meinung der Fachjournalisten als Knospe, von der einiges zu erwarten sei. Weil man sich einig war, dass seine Tätigkeit bei den Special Forces bloß ein klassisches Sprungbrett in die gehobene Politik darstellte. Zwar hatte seine Rangerhebung zum Captain für einige Verwirrung gesorgt, da man üblicherweise schon vorher abbog, aber vielleicht strebte er auch einen Posten im Verteidigungsministerium an. Dass Lee einfach nur seine Berufung lebte, kam dabei niemandem in den Sinn.

Ich legte das Handy zurück auf den Couchtisch und schob mir die Arme unter den Kopf. Lee wusste nicht, dass ich mich inzwischen über seine Familie informiert hatte. Die meiste Zeit könnte man meinen, er hätte gar keine, weil er nie darüber sprach. Er hielt diesen Teil seines Lebens streng von mir fern. Seit ich das Streitgespräch mit seinem Dad belauscht hatte, sogar noch penibler. Als würde er hoffen, ich könnte vielleicht einfach vergessen, dass seine Familie mich verabscheute.

Ein leises Summen holte mich aus meinen Gedanken. Ich überstreckte den Kopf und schaute zur Wohnungstür, die im nächsten Augenblick aufging. Der schönste Mann der Welt schlenderte in mein Apartment, legte einen kleinen Koffer auf der Küchenbar ab und kam ohne weitere Umwege zu mir. Er beugte sich lächelnd über die Seitenlehne des Sofas, um mir einen auf dem Kopf stehenden Kuss zu geben. Dann musterte er mich von dieser Position aus. »Wie geht es der widerspenstigen Patientin?«

»Von wegen widerspenstig. Sieh mich an, wie brav ich bin!«

Lee schnalzte tadelnd mit der Zunge. »Von wegen brav. Ich weiß, dass du am Waldsee warst.«

»Das gehört zur Reha.«

Er lachte und drückte mir einen weiteren Kuss auf, bevor er zurück zur Küche ging.

Ich setzte mich im Schneidersitz hin und band mir den lockeren Haarknoten neu, der mir spürbar schief auf dem Kopf gehangen hatte. Dabei fragte ich beiläufig: »Wer hat mich verraten? Mein Dad oder der Tracker meines Armbands?«

»Beide, um genau zu sein.« Lee holte sich eine Kaolaflasche aus dem Kühlschrank und lehnte sich an die Küchenzeile. »Ich war gerade bei deinem Vater. Die Instanz ist mit unserer besprochenen Vorgehensweise einverstanden. Die Wahrheit über den Sarlak und somit auch der echte Grund deiner Rückkehr wurden auf Sicherheitsfreigabe fünf hochgestuft. Offiziell bist du demnach nicht als Trägerin hier, sondern als Agent Winter im Status der Sonderermittlerin, die sich nach einem weiteren Attentatsversuch vollständig auf die Suche nach dem Pseudowikinger konzentriert.«

Ich brummte unwirsch. »Das gefällt mir immer noch nicht. Ist es wirklich klug, Rytario als Buhmann zu präsentieren?«

»Diese Präsentation hat er ganz allein zustande gebracht. Solange er sich der Agency gegenüber benimmt wie ein Verbrecher auf der Flucht können wir das zu unseren Gunsten nutzen. Irgendwie müssen wir verhindern, dass eine Massenpanik ausbricht. Und sollte es ein Begriff wie Weltenfresser je in die Medien schaffen, wird definitiv eine Massenpanik ausbrechen.«

»Was, wenn Rytario doch mit uns zusammenarbeitet?«

»Dann müssen wir uns eine neue Erklärung ausdenken«, meinte Lee schlicht.

Ich stand auf und ging zum Küchentresen. Lee trank ein paar Schlucke, bevor er die Flasche zuschraubte und neben sich abstellte. »Es gibt noch etwas, das du wissen solltest. Die Instanz hat deiner Rückkehr nicht geschlossen zugestimmt. Nicht alle halten es für klug, dich aktiv als Agentin einzusetzen, weil du weder die entsprechende Ausbildung für die Special Forces hast noch eine Trägerin bist. Es wurden auch Zweifel an der Theorie geäußert, dass du das Orinion selbst zurückholen kannst.«

»Dein Dad?«, fragte ich zerknirscht.

»Nein, es gibt tatsächlich jemanden, der ein noch größeres Problem mit dir hat. Fällt dir da niemand ein?«

Ich stöhnte auf. »Gedelski.«

»Genau der«, bestätigte Lee nüchtern. »Darum sollte man nie dem Sohn eines Instanzmitglieds in aller Öffentlichkeit die Nase brechen.«

Ich wollte etwas erwidern, doch Lee brachte mich mit gebieterischer Handbewegung zum Schweigen.

»Ich möchte dir nur klarmachen, dass Senator Gedelski dich im Fokus hat. Maranon hat vielleicht keine Anzeige erstattet, aber damit ist die Sache längst nicht erledigt. Du hast eine Arena betreten, in der Kämpfe nicht mit Fäusten ausgetragen werden, so viel ist sicher.«

Schweigend stützte ich die Ellbogen auf der Küchenbar ab und lehnte das Kinn in meine verschränkten Finger. In dieser Haltung schaute ich Lee abwägend an.

»Kann ich denn gar nichts tun, um die Wogen zu glätten?«, fragte ich schließlich.

»Zunächst mal musst du dich strikt an Regeln und Protokolle halten, um Gedelski nichts zu bieten, was er gegen dich verwenden kann. Darüber hinaus ist absolute Demut angebracht, sobald du ihm auch bloß zufällig über den Weg läufst. Wenn er dich provoziert – und das wird er tun –, steig ja nicht darauf ein, sondern beiß die Zähne zusammen und heuchle Unterwürfigkeit.«

»Das krieg ich hin«, antwortete ich entschlossen. »Allerdings meinte ich nicht Gedelski, sondern deine Familie.«

Lee stockte sichtlich, bevor er abwinkte. »Ich sagte doch bereits, dass du da nichts tun kannst. Ich regle das.«

»Ich hab den Mist gebaut, nicht du. Außerdem finde ich …«

»Jay, bitte«, unterbrach er mich. »Wir haben das schon mehrfach besprochen. Ich habe alles im Griff und die Wogen in meiner Familie glätten sich bereits. Langsam, aber stetig, verstehst du? Das wird schon.«

Das wird schon … Wohl die klassischste Floskel, wenn man ein Problem hatte, über das man nicht reden wollte. Was er als »mehrfach besprochen« bezeichnete, war stets die gleiche Abfuhr gewesen, bloß in andere Worte verpackt. Das Problem war, dass er mit jedem Nachhaken nur noch mehr abblockte, darum fügte ich mich seinem Wunsch zu schweigen und wechselte das Thema. »Was ist das?«, fragte ich und deutete auf den kleinen Koffer, den er mitgebracht hatte.

Er stieg sofort darauf ein und klappte den Deckel mit repräsentativer Miene auf. »Ich dachte, es wäre vielleicht klug, deine Grundausrüstung ein wenig zu erweitern, solange du noch Schwierigkeiten mit deiner Magie hast.«

Er schob den offenen Koffer vor mich hin. Tarngenerator, Kampfmesser, eine Auswahl Paralyse- und Schweigebanne in wahrscheinlich sehr hoher Potenzierung und eine dieser praktischen Teleskopkameras, die ich erst vor Kurzem zum ersten Mal im Einsatz gesehen hatte. Ich nahm eine Plastikampulle heraus und hielt sie gegen das Licht. Darin waren getrocknete gelbliche Blütenblätter zu sehen. »Ist das die Heilpflanze von den Lorafoten?«

»Primula sana idens«, antwortete Lee, ganz der Pflanzenkundelehrer. »Sie kann jedes Toxin neutralisieren oder auch die Wirkung von Bannen aufheben. Einfach ein Blütenblatt auf die Zunge legen, zergehen lassen und fertig. Sollte dich mal jemand fragen, wo du die herhast, sagst du nur von mir.«

»Und was sagst du, wo du sie herhast?«

»Vom Schwarzmarkt. Ist zwar auch strafbar, steht aber in keinem Verhältnis zu dem politischen Vergehen, das wir tatsächlich begangen haben.«

Ich nickte bloß und legte die Ampulle beiseite. Was hätte ich dazu auch sagen sollen? Es war einfach lächerlich, dass wir nach wie vor bestraft werden konnten, würde unsere Geheimmission auffliegen. Und das, obwohl wir nicht nur Antworten gefunden, sondern darüber hinaus auch ein friedliches Band mit den Lorafoten geknüpft hatten. Zumindest Colin und ich, weil Lee das Gespräch mit der Ältesten verschlafen hatte. Na ja, wie auch immer …

Ein Schillern am Kofferboden erregte meine Aufmerksamkeit. Ich zupfte eine rechteckige Folie heraus und untersuchte sie ausführlich. »Was ist das? Oh! Ein Universalflickzeug für diverse Materialien?«

Lee stützte sich mit beiden Armen am Tresen ab und neigte sich mit verschwörerischer Miene näher. »Das, 007, ist das ultimative Spionagewerkzeug.« Er machte eine dramatische Pause. »Ein Stück Plastikfolie von irgendeiner Verpackung, das versehentlich im Koffer liegen geblieben ist.«

Okay, den kleinen Spott hatte ich bei meiner semiprofessionellen Vermutung wohl verdient. Ich pappte dem Scherzkeks trotzdem strafend die Folie auf die Stirn, bevor ich von meinem Hocker rutschte und zur Garderobe ging. Dort, zwischen ein paar gewöhnlichen Jacken, hing nämlich fein säuberlich mein Waffengürtel. Ich trug ihn zur Küchenarbeitsplatte und breitete ihn aus. Da, wo man eigentlich Zwiebeln würfelte, packte ich nun allerhand Agentenkram in die verschiedenen Gürteltaschen.

Lee hatte das besondere Stück Plastikfolie inzwischen fachgerecht entsorgt, erklärte mir kurz, wo was nach Standard-Packplan hingehörte, und sah mir anschließend schweigend dabei zu, wie ich seine Anweisungen ausführte. Nach einer Weile bemerkte ich, dass er zwar auf meine Hände hinabblickte, mit den Gedanken allerdings ganz woanders war.

»Worüber grübelst du?«, fragte ich.

Er hob ruckartig den Blick zu mir. »Ich akzeptiere deine Entscheidung und werde dich unterstützen, wo ich nur kann. Genau, wie ich es versprochen habe. Die Welt braucht dich und ich habe keinen Zweifel daran, dass du den Sarlak aufhalten wirst. Und trotzdem … trotzdem hasse ich es, dass du das tust.«

»Ich weiß«, sagte ich leise. »Aber ich weiß leider nicht, wie ich es dir leichter machen könnte.«

»Das ist auch nicht deine Aufgabe. Ich wollte nur ehrlich sein.«

Ich ließ vom Waffengürtel ab, legte stattdessen die Arme um Lee und drückte mich fest an ihn. Er stützte sein Kinn leicht auf meinen Kopf und streichelte mir mit langsamen Bewegungen über den Rücken. Ich schloss die Augen, fuhr mit den Fingerspitzen die deutlich spürbaren Konturen der ausgeprägten Schultermuskulatur unter seiner Uniform nach und genoss das wohlige Prickeln, das seine Streicheleinheiten bei mir auslösten.

Wie so oft kam mir auf einmal alles leichter vor. Als würde ein Zauber in seiner Umarmung liegen, der selbst den trübsten Gedanken durchlichtete. Wenn ich Lee auf diese Weise nahe war, mich an ihn lehnte und sich seine Stärke wie ein schützender Mantel um mich legte, wurden meine Sorgen und Probleme plötzlich so klein, dass ich ganz genau wusste, mit absolut allem fertigwerden zu können.

Leider funktionierte das andersherum meistens nicht. Zumindest nicht in vergleichbarer Intensität. Obwohl Lee sich vor mir verletzlicher zeigte als vor jedem sonst und er meine Unterstützung dankbar annahm, so ließ er sich doch nie vollständig fallen. Das war auch in diesem Moment zu spüren.

»Jay?«, flüsterte er nach einer Weile. »Vielleicht kannst du doch etwas tun, um es mir leichter zu machen.«

Ich nahm ein wenig Abstand, um ihm in die Augen zu sehen. »Was?«

»Versprich mir, dass du keine Alleingänge mehr unternimmst. Ich will wissen, wo du hingehst und was du vorhast. Auch wenn es noch so harmlos und unwichtig erscheint. Auch auf die Gefahr hin, wie ein Kontrollfreak zu klingen. Aber ich möchte nie wieder kilometerweit von dir entfernt sein und via Funk mit anhören müssen, wie du um dein Leben kämpfst. Nie wieder.«

»Keine Alleingänge mehr«, sagte ich mit fester Stimme. »Versprochen.«

Kapitel 2

Zwei Tage später reiste ich zum letzten Mal per Seilzugbahn nach Galega. In Zivil, versteckt unter einer schwarzen Beanie und Riesensonnenbrille.

Lee hatte mich natürlich mit der Taranis fliegen wollen, doch irgendwie bildete ich mir ein, den Abschied von der Uni allein vollziehen zu müssen. Zumindest weitestgehend allein, denn mein Personenschutz durch die Agenten Fennek und Miller war laut Captain Aherra nicht verhandelbar. Darüber hinaus hatten wir uns darauf geeinigt, dass meine Aufpasser mich später nach Hause fuhren. Weil sie ja ohnehin in die Hauptzentrale zurückkehren würden, nachdem ihr Job in Galega erledigt war.

Diese Vorgehensweise hatte durchaus etwas Symbolisches. Ich reiste als Studentin der theoretischen Magie an und würde die Stadt später in einem Fahrzeug der Agency wieder verlassen – rein als Zivilistin und raus als Agent Winter. Obwohl mein Dienst streng genommen erst am Montag anfangen würde, weil ich noch krankgeschrieben war. Aber es ging ja bloß um die Symbolik.

Trotz meiner ungebrochenen Überzeugung, das einzig Richtige zu tun, fühlte ich mich schon seit dem Aufstehen hundeelend. Als ich in Galega den Vorplatz der Universität überquerte, schienen meine Beine mit jedem Schritt, den ich dem Gebäude näher kam, schwerer zu werden. Ein verborgener Teil von mir sträubte sich also weiterhin, den Weg zu meinem Gespräch mit dem Dekan fortzusetzen. Dieser wollte nämlich unbedingt noch einmal persönlich mit mir reden, bevor ich mich dem Bürokram widmen durfte. Vielleicht war es auch nur dieser Termin, der meinen Widerwillen hervorrief, weil ich jetzt schon wusste, dass der gute Mann mich umstimmen wollte. Dabei ging es ihm nicht darum, ein künftiges Genie zu verlieren, sondern schlicht eine Werbefigur. Die ehemalige Trägerin als Aushängeschild seiner Fakultät.

Tja, hätte ich die Prüfungen Anfang dieser Woche wahrgenommen, wäre er sicher nicht mehr ganz so begeistert von mir. Weil ich ohne jeden Zweifel komplett verkackt hätte. Ehrlich, ich hatte nicht den blassesten Schimmer, was ich in den letzten Wochen eigentlich hätte lernen sollen. Jede einzelne Vorlesung war praktisch spurlos an mir vorübergegangen.

Ich stieg die steinernen Stufen zum Haupteingang hoch und fragte mich zum tausendsten Mal, warum ich eigentlich so ein Drama aus der Situation machte. Fakt war, dass ich mich nicht eine einzige Sekunde gefühlt hatte, als würde ich hierhergehören. Sicher, ich hatte es mir mit Heimweh erklärt, aber war das wirklich der Grund gewesen? Oder war es doch eher so, wie Lee vermutete, dass ich schon die ganze Zeit vom Kampf angezogen worden war und bloß meinen alten Traum nicht hatte aufgeben wollen?

In der Eingangshalle der Universität blieb ich kurz stehen, um die Atmosphäre des altehrwürdigen Gebäudes auf mich wirken zu lassen. Irgendwie mutete heute alles viel größer an. Die Gelehrten auf den Ölgemälden schauten definitiv ernster drein als gewöhnlich. Eigentlich blickten sie richtig vorwurfsvoll auf mich herab.

Ob ich jemals hierher zurückkehren würde? Ich konnte es nicht wirklich erklären, aber etwas in mir war davon überzeugt, dass dies ein Abschied für immer war. Mein weiterer Weg würde mich unwiderruflich woanders hinführen. Die Frage war nur, wohin genau.

Zunächst einmal zum Büro des Dekans. Darum straffte ich die Schultern und trat meine letzten Schritte durch die Fakultät der theoretischen Magie an.

***

Später packte ich in meinem Wohnheimzimmer meine sieben Sachen. Sehr viel mehr als sieben waren es tatsächlich nicht. Um mich wirklich häuslich einzurichten, hatte mir schlicht die Zeit gefehlt, darum bestand mein Gepäck im Grunde fast aus den gleichen Dingen, mit denen ich hier angekommen war. Verpackt in einen Koffer, einen Rucksack und eine große Papiertasche, in der das Einstein-Kissen ruhte.

Es war Vorschrift, das Zimmer besenrein zu verlassen, und diese Endreinigung hatte für mich erneut etwas Symbolisches. Ich ließ mir Zeit für den rituellen Putzvorgang, überprüfte nochmals sorgfältig jedes Schrankfach, schloss das Fenster und brachte anschließend mein Gepäck auf den Flur. Bei offener Apartmenttür wählte ich mich durch das Bedienelement der elektrischen Verriegelung, um meine Registrierung zu löschen. Als mich das Gerät fragte, ob ich das denn wirklich tun wollte, schwebte mein Finger über dem Touchscreen. Mein Blick schweifte noch einmal durch das kleine Apartment. Ruckartig tippte ich auf die Bestätigung und zog die Tür hinter mir so schwungvoll zu, dass ich zusammenzuckte, als sie laut ins Schloss krachte. Trotzdem wandte ich mich nicht mehr um, sondern rollte mein Gepäck entschieden zum Fahrstuhl.

Ich nutzte die kurze Fahrt im Aufzug, um mein Spiegelbild zu überprüfen. Meine Inkognitofunktion hatte ich bereits abgelegt. In Avalon und vor allem in der Agency würde ich sie nicht brauchen. Zu Hause war man längst an mich gewöhnt.

Zu Hause …

Ja, jetzt ging es für mich nach Hause.

Die Räder meines Koffers ratterten laut durch den Flur im Erdgeschoss des Wohnheims. Die Tür zum Innengarten stand wie meistens offen. Schon merkwürdig, dass ich ihn nie betreten hatte. Außerdem kannte ich keinen einzigen meiner Mitbewohner beim Namen. Es gab genau zwei Kommilitonen, von denen ich mich verabschiedet hatte. Chloe und Julius. Obwohl ich die beiden wirklich gern mochte, wäre es übertrieben, uns als Freunde zu bezeichnen, darum war es absehbar, dass sich unser Vorhaben, trotzdem Kontakt zu halten, bald ausschleichen würde.

Durch die Vordertür sah ich Agent Miller bei einem dunklen Wagen stehen, der direkt davor am Straßenrand parkte. Als sie mich im Foyer bemerkte, sprang sie sofort zur Eingangstür, um sie für mich aufzuhalten. Kaum war ich über die Schwelle nach draußen getreten, riss mir Agent Fennek mehr oder weniger den Koffer aus der Hand und trug ihn zum Wagenheck.

»Danke, sehr aufmerksam«, sagte ich freundlich.

Obwohl Fennek den kleinen Paralysezwischenfall inzwischen wohl verwunden hatte, winkte er bloß mit einem Brummen ab. Er war halt von Grund auf ein eher brummeliger Typ.

Ich legte die Papiertasche in den Kofferraum und schüttelte mir den Rucksack von den Schultern. Dabei machte ich eine unbedachte Drehbewegung, die mir ein Brennen durch den Bauch jagte. Mein gezischter Schmerzenslaut blieb Fennek natürlich nicht verborgen.

Er nahm mir den Rucksack ab und musterte mich. »Geht’s wieder?«

»Ja, hat bloß kurz gezwickt.«

»Das haben Schussverletzungen meistens an sich.«

Nun, diese Weisheit des Tages ließ ich einfach mal so stehen.

Während Fennek den Kofferraumdeckel verschloss, wandte ich mich noch einmal dem Wohnheim zu und überlegte, ob ich alles erledigt hatte. Agent Miller trat neben mich und schaute an mir vorbei den Gehweg entlang. »Achtung, Pressefutzi im Anmarsch. Den hab ich vorhin schon bei der Uni gesehen. Scheint einer der besonders anhänglichen Sorte zu sein.«

Genervt folgte ich ihrem Blick. Dieser Fotograf war tatsächlich besonders anhänglich und an seiner eigenen Aussage, sehr gut in seinem Job zu sein, zweifelte ich nicht. Mich wunderte keineswegs, dass Dan Rubick sich hiermit die Exklusivbilder meiner Abreise aus Galega ergattert hatte.

Rubick blieb in einiger Entfernung auf dem Gehweg stehen und hob seine riesige Kamera. Kurz darauf senkte er sie wieder und legte abwartend den Kopf schief.

Ach ja, unsere kleine Vereinbarung. Ein Lächeln in die Linse, dafür war das Haus meiner Eltern fotografische Sperrzone. Diesen Preis war ich definitiv bereit zu bezahlen, darum schraubte ich mir das gewünschte Lächeln ins Gesicht. Aufgeschraubt sah es vermutlich auch aus. Rubick war trotzdem zufrieden. Ich hörte das hektische Schnarren einer Serienbildaufnahme, bevor er die Kamera erneut senkte, eine Hand zum Gruß hob und schließlich in die Richtung davonging, aus der er gekommen war.

»Wow!«, staunte Agent Miller hinter mir.

»Ja, Rubick ist unerwartet zuvorkommend.«

»Ich meinte nicht den Fotografen.«

Überrascht wandte ich mich um und erkannte gleich, was sie stattdessen gemeint hatte. Ein dunkelgrünes Fahrzeug rollte nahezu geräuschlos heran. Zweifellos Anderswelttechnologie, aber die Optik stach komplett heraus. Die Karosserie hatte nichts Futuristisches, sondern orientierte sich viel mehr an einer der Limousinen aus den Anfangszeiten des Automobils, die vom Design her noch stark an Pferdekutschen erinnerten. Passend mit Weißwandreifen, Chromapplikationen und einer wuchtigen Motorhaube, unter der eine ganze Gnomenfamilie hätte wohnen können.

Ich runzelte die Stirn, als der Blinker anging und die Luxuskarosse hinter dem Wagen der Agency am Straßenrand hielt. Die hinteren Scheiben waren getönt, darum konnte man bloß die Fahrerin erkennen. Sie war standesgemäß in einen eleganten Anzug gekleidet, inklusive klassischer Chauffeursmütze.

Miller flüsterte mir zu: »Das ist nicht wieder der Feuergeist, oder?«

»Nein, glaube ich nicht. Schaut eher nach Cruella De Vil aus.«

»Wer?«

Ich verzichtete darauf, meinen Scherz zu erklären, weil die Fahrerin in diesem Moment ausstieg. Agent Fennek verharrte mit verschränkten Armen am Kofferraum und betrachtete die Chauffeurin grimmig. Wobei diese seinen Blick fast noch grimmiger erwiderte. Warum beide eigentlich so grimmig waren, entzog sich meiner Kenntnis.

Schließlich trat die Fahrerin zu mir, deutete eine Verbeugung an und teilte mir mit näselnder Stimme mit: »Miss Jessica Winter, ich wurde geschickt, um Sie nach Easterset Hall zu bringen. Die Lady wünscht, Sie zu sehen.«

Ach du Scheiße! Mit meinem Cruella-De-Vil-Verdacht hatte ich also gar nicht so falsch gelegen.

»Sie will mich sehen?«, fragte ich die Fahrerin mit leicht hysterischem Unterton. »Jetzt sofort?«

»Wie ich bereits sagte, ja«, antwortete sie. »Wenn Sie also bitte einsteigen möchten …«

Mochte ich nicht! Hilfe suchend schaute ich Agent Miller an, die meinen Blick allerdings komplett falsch verstand. »Das ist kein Problem. Wir folgen Ihnen einfach und fahren dann im Anschluss von dort mit Ihnen weiter nach Avalon. Wenn ich mich richtig erinnere, liegt Easterset Hall ungefähr in unserer Richtung. Ist kein großer Umweg.«

Ich sah sie verdutzt an. »Woher wissen Sie, wo das ist?«

»Den beliebten Landsitz der Lady kennt doch jeder«, tat sie ab.

Ach ja? Nun, ich nicht. Außerdem war ich alles andere als scharf darauf, ihn kennenzulernen. Die Fahrerin war ja bereits eingehüllt in adelige Überheblichkeit, wie weit oben musste dann erst ihre Chefin die Nase tragen?

Die Fahrerin hüstelte und öffnete die hintere Beifahrertür der Luxuslimousine, um mir wenig dezent aufzuzeigen, dass sie keine Geduld für mein Zögern hatte. Mit letzter Hoffnung sah ich Agent Fennek an, dem der Umweg offenkundig gegen den Strich ging.

Schier flehend fragte ich ihn: »Ist das auch wirklich in Ordnung oder bringt das Ihre Dienstzeiten durcheinander?«

»Unser Dienst endet, sobald wir mit Ihnen die Hauptzentrale betreten«, erwiderte er. »Darum geht das in Ordnung.«

Mist! Nicht mal auf den Brummbären war Verlass.

Wobei es grundsätzlich nicht klug gewesen wäre, die Einladung der Lady abzulehnen. Ich hatte also gar keine andere Wahl, als zu der offenen Wagentür zu gehen. Umständlich kletterte ich hinein und rutschte in die Mitte der Rücksitzbank aus anthrazitfarbenem Leder. Obwohl die Fahrerin die Tür achtsam schloss, schrak ich bei dem dumpfen Geräusch zusammen und kam mir augenblicklich vor, als säße ich in der Falle.

Der Fußraum vor mir war lang genug, um sich bequem hinzulegen. Jeder Zentimeter hier drin strotzte nur so vor Reichtum. Kein einziges Staubkorn war zu entdecken, darum klemmte ich mir sofort die Hände zwischen die Knie, um ja nichts schmutzig zu machen. Die Fahrerin nahm ihre Position hinter dem etwas groß geratenen Lenkrad ein und der Wagen setzte sich umgehend in Bewegung. Das Radio war aus. Es herrschte Totenstille.

»Wie weit ist es nach Easterset Hill?«, rief ich nach vorne.

»Easterset Hall«, korrigierte die Fahrerin. »Etwa dreißig Minuten.«

»Okay. Woher wussten Sie eigentlich, dass ich in Galega bin?«

»Sie sind nicht schwer zu finden, Miss Winter«, lautete die schlichte Antwort.

Dann fuhr eine getönte Scheibe hinter ihr hoch und trennte den Fahrgastraum ab. So konnte man ein Gespräch natürlich auch abwürgen.

***

Da saß ich nun auf erlesenem Leder, durch eine blickdichte Trennwand von meiner Fahrerin abgeschnitten, gefangen in der Stille einer Luxuslimousine und dem turbulenten Getöse meiner Gedanken. Mein Handy steckte dummerweise in meinem Rucksack im Kofferraum des dunklen Wagens, der uns verfolgte, darum konnte ich mich nicht einmal damit ablenken.

Cool bleiben, Jay, mahnte ich mich immer wieder.

Die Lady wünschte also mich zu sehen. Sie wollte mich demnach kennenlernen. Sich ein Bild von mir machen. Mich abchecken oder was weiß ich. Und das war gut, denn das konnte ja bloß bedeuten, dass sie mir und somit meiner Beziehung zu Lee eine Chance geben wollte, oder nicht?

In diesem Fall gab es für mich jetzt bloß eines zu tun: das Clanoberhaupt mit Charme und Eleganz zu umschwärmen und für mich zu gewinnen. Dazu musste ich mich nur als junge Dame voller Gediegenheit präsentieren. Genau mein Ding.

Die Stadt lag längst hinter uns, doch ich hatte kaum ein Auge für die flache Landschaft übrig, die wir durchquerten. Stattdessen schaute ich immer wieder an mir hinab und zupfte an mir herum, als könnte ich dadurch etwas an meinem zweifellos unpassenden Look ändern. Sandalen, zerrissene Jeansshorts und ein luftiges Oversized-Shirt, auf dem zu allem Überfluss eine bunte Giraffe mit Sonnenbrille abgebildet war. Eigentlich fand ich das Motiv ganz lustig. Aktuell kam ich mir darin jedoch vor wie eine Vollidiotin.

Gott, ich wünschte, ich hätte meine Uniform an. Die wäre zwar auch nicht unbedingt schicklich gewesen, aber darin hätte ich mich wenigstens nicht so angreifbar gefühlt.

Zum wiederholten Male zwang ich mich zur Ruhe. Ich hatte schon viele Verbindungen geknüpft, die andere für unmöglich gehalten hatten. Nicht zuletzt war ich neuerdings Vertraute der Lorafoten. Wahrscheinlich ohne Übertreibung seit Jahrtausenden die erste Tuatha, die dieses Privileg genoss. Wie hatte Colin es genannt? Meine geheime Superkraft.

Also wenn ich es schaffte, die Anführerin eines Kriegervolkes für mich zu gewinnen, dürfte die privilegierte Großmutter meines Freundes doch ein Klacks werden!

Als der Wagen schließlich langsamer wurde und in eine gepflegte Kiesstraße einbog, staunte ich nicht schlecht. Mit großen Augen betrachtete ich die Ländereien, die wir nun überquerten. Der Rasen der palastähnlichen Gartenanlagen wurde vermutlich mittels Nagelschere in Form gehalten. Buchsbäume waren zu Statuen getrimmt, die verschiedene Tierarten abbildeten. Vielleicht war mein Giraffenshirt gar nicht so verkehrt, denn die Lady schien Tiere zu mögen. Außerdem entdeckte ich eine weiß umzäunte Koppel, auf der Pferde grasten. Perfekt! Da hatten wir doch gleich mal eine Leidenschaft gemeinsam.

Meine Zuversicht stockte, als der Wagen in ein riesiges Rondell vor dem Wohnhaus einfuhr. Wobei Palast als Bezeichnung eher angebracht war. Klar, der Name Easterset Hall hatte so etwas vermuten lassen, aber das? Du heiliger Bimbam!

Das gräuliche Bauwerk mit Zinnen, Erkern und Türmchen schien direkt aus dem Immobilienfundus des britischen Königshauses hierherteleportiert worden zu sein. Rosen zierten das Gemäuer, ein pompöser Springbrunnen markierte die Mitte des Rondells und selbstverständlich erschien ein grauhaariger Mann in Frack und weißen Handschuhen im Eingangsportal, kaum waren die Räder der Limousine zum Stehen gekommen.

Ich war mit den Nerven völlig am Ende. Ja sicher, reiche und mächtige Familie und so. Aber plötzlich mitten in diesem irren Wohlstand zu stehen, machte alles, was ich in Zeitungsartikeln gelesen hatte, auf einen Schlag real.

Während ich noch in meiner Schockstarre feststeckte, eilte der Mann im Frack zum Wagen und öffnete mir die Tür. »Willkommen, Miss Winter.«

Es dauerte eine Sekunde, bis ich mich einigermaßen im Griff hatte. Ich räusperte mich und versuchte möglichst elegant aus dem Wagen zu klettern.

»Guten Tag«, sagte ich höflich.

Er nickte geziemt. Absolut alles an ihm würde ich als geziemt beschreiben. Am besten machte ich ihn einfach nach.

Die Limousine rollte knirschend über den Kies davon. Der Butler bat mich einen Moment zu warten und huschte zum Wagen meiner Bodyguards, die uns dreisterweise bis zum Rondell gefolgt waren. Sehr zum Missfallen des Butlers, denn das hier war doch offensichtlich kein Parkplatz. Verpackt in eine gehobene Ausdrucksweise gebot er den Agenten, gefälligst um die Gebäudeecke zu fahren, wo sie ihr Fahrzeug abstellen konnten, ohne die gepflegte Optik der Palastfront zu stören. Ich konnte nicht hören, was Fennek erwiderte, doch der gerümpften Nase des Butlers nach war es nicht ganz so schicklich verpackt. Trotzdem lenkte Fennek den Wagen artig vom Rondell.

Der Butler hatte mich kaum erreicht, als das Trommeln von Pferdehufen ertönte. Ich presste die Lippen zusammen, weil mir beinahe ein dummer Kommentar entwischt wäre. Denn das war jetzt echt eine Portion zu viel der royalen Show.

Auf einem stattlichen Rotschimmel kam sie angaloppiert – Lady Maleina Aherra. Eine Frau, die aussah wie Mitte fünfzig, in Wahrheit aber auf die neunzig zuging. Ein Hoch auf die fortschrittliche Andersweltmedizin inklusive gehobener Schönheitschirurgie. Wobei vermutlich noch mehr dazugehörte, in ihrem Alter eine derartige Körperfitness aufzuweisen. Pilates vielleicht.

Wenig überraschend war die Lady bei ihrem Ausritt angezogen, als würde sie bei einem Dressurturnier an den Start gehen. Ihr dunkelbraunes Haar war im Nacken unter dem Reithelm zum eleganten Dutt gezwirbelt. Zu einem schicken Sakko trug sie eine weiße Bluse mit gerüschtem Kragen. Selbstredend glänzten ihre Lederreitstiefel wie frisch poliert.

So ritt sie also heran, die Lady. Erst knapp vor mir bremste sie den Galopp sehr harsch ab. Mit geblähten Nüstern und angestrengtem Atem kam der Rotschimmel schlitternd im Kies zum Stehen. Dem schäumenden Schweiß auf seiner Brust nach hatte sie ihn schon länger durch die pralle Mittagssonne gescheucht.

Erster Minuspunkt.

»Miss Winter!«, rief die Lady glockenhell aus. »Nun habe ich doch glatt die Zeit vergessen. Wie unhöflich von mir.«

Hm. Mir kam es eher so vor, als sei ihr Auftritt exakt nach Plan verlaufen.

Ich lächelte breit und kramte meine feinste Ausdrucksweise hervor. »Guten Tag, Lady Aherra. Das war keineswegs unhöflich. Zum einen bin ich gerade erst angekommen und zum anderen freue ich mich immer über den Anblick eines Pferdes.«

BÄMM! Das hatte ich jetzt gehochadelt, oder?

Die Lady schwang sich elegant von dem Rotschimmel, der nach wie vor um Atem rang. Sie honorierte seine Anstrengung nicht wirklich, sondern tätschelte bloß kurz seinen Hals, was eher wie eine gezwungene Geste der Höflichkeit anmutete. Das ging ja mal gar nicht.

Zweiter Minuspunkt.

Da tauchte wie aus dem Nichts ein junger Mann auf, schnappte sich die Zügel und führte den erschöpften Hengst davon. Die Lady schaute ihm nicht mal mehr nach. Als wäre sie aus einem Auto gestiegen, das keine weitere Zuwendung brauchte, nachdem man den Motor abgestellt hatte.

Also das waren gleich fünf Minuspunkte auf einmal. War ja wunderbar, wenn sie einen Stallburschen hatte, doch meiner Meinung nach gehörte bedeutend mehr zum Reiten dazu, als nur auf- und wieder abzusteigen. Da nicht ein einziges Pferdehaar an der blütenreinen Kleidung der Lady klebte, konnte sie allerdings nicht viel mehr Kontakt zu dem Pferd gehabt haben, als auf den bereits gesattelten Rücken zu steigen und dem Tier die Sporen zu geben.

Weil die Lady mich ausführlich musterte, während sie sich die ledernen Reithandschuhe von den Fingern zupfte, bemühte ich mich trotz allen Missfallens um eine gebührliche Miene. Was die Lady über mein Outfit dachte, war nicht erkennbar. Mir schwante, dass ich es hier mit der obersten Meisterin des unverbindlichen Gesichtsausdrucks zu tun hatte. Eine Kunst, die in der Familie Aherra wohl von Generation zu Generation weitergereicht wurde.

Ich überlegte gerade, ob ich ihr die Hand zur förmlichen Begrüßung anbieten sollte, als sie mich lächelnd mit sich winkte. Gleichzeitig geriet auch der Butler neben mir in Bewegung. Erschrocken wich ich leicht aus, weil ich den Mann total vergessen hatte. Wirklich erstaunlich, wie man mit dunkler Kleidung auf hellem Kies dermaßen mit dem Hintergrund verschmelzen konnte.

Lady Aherra führte mich zum Vordereingang. Dabei sagte sie im Plauderton: »Es freut mich wirklich sehr, dass Sie meine spontane Einladung wahrgenommen haben. Ich wollte die Gelegenheit nicht ungenutzt lassen, als ich hörte, Sie seien heute ein letztes Mal in Galega. Wegen der Nähe zu Easterset Hall. Sie verstehen.«

»Vielen Dank für die Einladung«, antwortete ich höflich.

Mich hätte ja brennend interessiert, was sie noch so alles von mir gehört hatte. Wahrscheinlich alles, was es zu hören gab. Angeblich zog sie sogar im Regierungsparlament einige nicht unerhebliche Fäden. Da musste man zwangsläufig sehr gut über alle möglichen Dinge informiert sein.

Der Butler überholte uns, eilte dienstbeflissen die wenigen Stufen zum Eingangsportal hinauf und öffnete mit geübter Theatralik einen der beiden riesigen Flügel.

Ich trat hinter Lady Aherra in eine gewaltige Eingangshalle. Trotz aller Mühe spürte ich deutlich, wie meine würdevolle Miene kurz verrutschte. Nicht vor Erstaunen. Ich wunderte mich viel mehr, warum man, um alles in der Welt, in einem Haus leben wollte, das einen kalt und unpersönlich empfing wie eine Kathedrale. Es war die pure Ungemütlichkeit. Daran änderten auch die bunten Wandteppiche und Vasen nichts. Die machten alles irgendwie bloß noch trostloser. Gut, dass sich die Lady erst zu mir wandte, nachdem ich meine Miene wieder zurechtgerückt hatte.

»Ich werde mich rasch frisch machen, wenn es für Sie in Ordnung ist.«

»Selbstverständlich«, antwortete ich wohlwollend.

»Virgil? Geleiten Sie Miss Winter schon mal in den Blauen Salon, ja?«

»Sehr wohl, Mylady«, erklang es direkt neben mir.

Gott, dieser Butler war echt ein Virtuose in Sachen Tarnung.

Die Lady ging in einen Flur davon und ich folgte Virgil durch die überdimensionierte Halle. Ich fragte mich, ob Lee in seiner Kindheit viel Zeit hier bei seiner Großmutter verbracht hatte. Hoffentlich nicht, denn in diesem Gebäude war mit Sicherheit noch nicht viel gelacht worden. Die Wände schienen extra so konzipiert, jedwede Fröhlichkeit zu unterdrücken.

Ich war ehrlich erleichtert, als wir einen Raum betraten, den man annähernd als wohnlich bezeichnen konnte. Warum er der blaue Salon war, verstand ich nicht. Sehr viel Blau war nämlich nicht zu erkennen. Er müsste eigentlich beigefarbener Salon heißen, denn diese Farbe war vorherrschend. Bodenlange Gardinen verhüllten den freien Blick nach draußen, ließen aber viel Licht herein. Die hellen Möbel waren im Barockstil gehalten. Eine Tapete mit dezenten Ornamenten zierte die Wände. Ein ähnliches Muster wies der Stoff der beiden Sofas auf, die vor einem gemauerten Kamin standen. Ebenso die Bezüge der Stühle an dem großen Esstisch, den Virgil ansteuerte.

Der Tisch war bereits mit einem Teeservice eingedeckt. Zwischen erlesenem Porzellan und Silberbesteck stand eine Tortenetagere, deren drei Böden mit kunterbunten Cupcakes und verzierten Keksen vollgepackt waren. Sie sahen so perfekt aus, dass man an ihrer Echtheit zweifeln konnte. Virgil zog einen Stuhl heraus, half mir unsinnigerweise, ihn korrekt unter meinem Hintern zu platzieren, und nachdem er eine Verbeugung angedeutet hatte, huschte er aus dem Raum.

Ich atmete tief durch und schaute mich um. Da ich den Großteil des Zimmers im Rücken hatte, gab es vor mir nicht sehr viel mehr zu betrachten als eine furchtbar altmodische Standuhr und ein paar Landschaftsgemälde an der Wand. Die Uhr tickte nicht, sondern drosch. Das ging mir jetzt schon auf den Zeiger.

Wo blieb Virgil denn so lange? Ich hätte einen Schluck Wasser gebrauchen können. Gläser standen zwar da, aber keine Karaffe oder Teekanne.

Fünf Minuten vergingen. Sorgfältig dokumentiert von der omnipräsenten Horroruhr.

Dass der Butler mir immer noch nichts zu trinken angeboten hatte, war merkwürdig. Das passte nicht zu dem eifrigen Verhalten, das er zuvor an den Tag gelegt hatte.

Weitere fünf Minuten vergingen.

Alles klar, langsam ahnte ich, was hier abging. Dieser ganze Zinnober, angefangen vom Herangaloppieren bis dahin, mich durstig hier herumsitzen zu lassen, war eine Demonstration. Oder ein Test? Wahrscheinlich beides. Jedenfalls war ich mir sicher, dass andere Gäste für gewöhnlich nicht so behandelt wurden.

Noch mal fünf Minuten.

Ich starrte die Cupcakes an. Wenn das hier ein Test war, durfte ich keinen davon anfassen. Denn das gehörte sich nicht, bevor alle bei Tisch saßen. Glaubte ich zumindest. Ich hatte bisher noch überhaupt nichts berührt, außer meine eigenen Finger, die ich verkrampft in meinem Schoß verschränkt hielt, während ich kerzengerade wie eine Statue ausharrte. Auf gar keinen Fall durfte ich mich aus der Ruhe bringen lassen. Gebührliches Verhalten zeigen, das war die Devise.

Scheiße, wie lange sollte dieser Schwachsinn denn bitte noch andauern?

Tief durchatmen, Jay …

Nach weiteren drei Minuten näherten sich mir endlich Schritte. Virgil kam herein, mit überaus unschuldiger Miene, Wasserkaraffe und Teekanne. Ich ließ mir nichts anmerken und lächelte den dämonischen Butler freundlich an, als er mein Glas befüllte. Er befolgte schließlich bloß die Anweisungen seiner Herrin.

Die betrat den Salon, als ich gerade die Hand nach dem Glas ausstreckte. Darum zog ich meine Finger wieder zurück und wartete artig, bis Virgil ihr mir gegenüber den Stuhl zurechtgerückt hatte. Ich lächelte sie stoisch an, obwohl offensichtlich war, dass sie keinesfalls achtzehn Minuten gebraucht haben konnte, um sich frisch zu machen. Die Frisur war definitiv noch die gleiche, ebenso das dezente Make-up. Bloß ihre Reitkleidung hatte sie gegen ein elegantes Etuikleid getauscht.

Virgil goss uns Tee ein, bevor er sich irgendwo hinter meinem Rücken in den Tarnmodus begab.

Die Lady tat sich gemächlich ein Stückchen Zucker in ihre Tasse, bevor sie mir das Döschen hinhielt. »Zucker?«

»Nein danke.«

Ich sah nun den angemessenen Zeitpunkt gekommen, meine ausgedörrte Kehle zu besänftigen. Es kostete mich einiges an Beherrschung, sittlich an dem Wasser zu nippen, anstatt es mir gierig in den Rachen zu schütten. Dabei merkte ich doch glatt, dass die Lady mich genauestens beobachtete. Sie testete also tatsächlich mein Verhalten.

Obwohl mein Durst längst nicht gestillt war, stellte ich das Glas ab und beschloss, das Wort zu ergreifen. »Dieses Anwesen ist sehr beeindruckend, Lady Aherra. Die Geschichte von Easterset Hall würde mich außerordentlich interessieren.«

»Die ist auch sehr interessant«, erwiderte die Lady, während sie ihren Zucker einrührte. »Aber vielleicht wenden wir uns gleich einem noch interessanteren Thema zu. Nämlich Ihrer Wenigkeit.«

Ich stutzte, blieb jedoch heldenhaft in meiner Haltung. »Ich verstehe. Gibt es denn etwas Bestimmtes, das Sie über mich wissen wollen?«

»Ich weiß genug. Wenngleich ich offen gestanden nicht damit gerechnet habe, dass Sie sich ja doch einigermaßen angemessen benehmen können, wenn Sie denn wollen.« Sie klopfte klirrend ihren Löffel am Tassenrand ab. »Allerdings ändert das nichts an der Tatsache, dass Sie nicht die richtige Partnerin für meinen Enkel sind.«

Für einen Moment war ich sprachlos. Ich blinzelte und räusperte mich vernehmlich. »Okay, das war direkt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber dann sprechen wir eben gleich Klartext. Was haben Sie für ein Problem mit mir?«

»Nicht nur eines«, erwiderte sie nüchtern. »Leannán ist ein junger Mann mit enormem Potenzial. Er hat alles, was ein großartiger Politiker braucht, um nach ganz oben zu gelangen. Der geborene Anführer, dem ein Platz in der Führungsriege der Anderswelt zugedacht ist.«

Ich lachte trocken. »Wenn er den denn wollen würde.«

»Sehen Sie? Genau das ist der springende Punkt. Er braucht eine Partnerin, die ihn auf diesem Weg begleitet. Keine kampflustige Wilde, die sich munter mit ihm ins Gefecht stürzt und ihn in diesem Unsinn festhält.«

»Wie bitte? Lees Job ist alles andere als Unsinn. Er riskiert Tag für Tag sein Leben, um das anderer zu beschützen. Zudem ist er zweifellos der geborene Anführer und hat sein Potenzial längst entfaltet. Sie wissen schon, dass er der jüngste Captain in der Geschichte der Agency ist, oder?«

»Nur ein weiterer Beweis dafür, was er noch alles erreichen wird, wenn er endlich den nächsten Schritt macht, anstatt Zeit mit einem Job zu verschwenden, den selbst ein Bréag zustande bringt.«

Ende der Leseprobe