3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

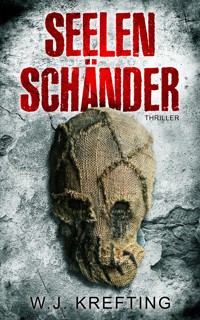

Der neue Thriller von W.J. Krefting, basierend auf wahren Begebenheiten. Jill erlebt das Schlimmste, was einer Mutter passieren kann: Beim Spielen im Wald stürzt ihr kleiner Sohn Ray in einem unbeobachteten Moment in einen alten Minenschacht. Verzweifelt ruft sie die Polizei. Rätselhaft: Auch nach ausgiebiger Suche bleibt der Junge spurlos verschwunden. Die Bewohner ihres Dorfes stempeln Jill nach dem Vorfall als Lügnerin ab. Traumatisiert wird sie auf Druck ihres Vaters schließlich in die Psychiatrie eingewiesen. Der Fall Ray wird nie aufgeklärt. 5 Jahre später scheint Jill den Verlust ihres Sohnes verarbeitet zu haben. Bis sie eines Abends eine Panikattacke erleidet. Sie schwört, ihren Sohn in einer TV-Reportage wiedererkannt zu haben. Wieder glaubt niemand der jungen Frau. So wird Jill selbst aktiv und bittet den Reporter Joshua Ward um Hilfe. Zögernd willigt er ein und stößt bei seiner Recherche auf mauernde Dorfbewohner, Widersprüche und weitere Fälle von unter mysteriösen Umständen verschwundenen Kindern. Am Ende weiß Joshua selbst nicht mehr, was er glauben soll. Immer verzweifelter sucht er die Antwort auf eine Frage: Was ist mit Ray passiert? "Seelenschänder" öffnet das dunkelste Kapitel Australiens.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Impressum

Prolog

„Du musst schön alles aufessen.“ Merindah strich ihrem Sohn über das schwarze, lockige Haar und nahm zufrieden zur Kenntnis, wie er genüsslich einen Löffel Brei nach dem anderen in den Mund schob, bis die Schale vor ihm leer war.

„Darf ich gleich draußen mit Garrie spielen? Oder gehen wir auf den großen Spielplatz in die Stadt?“, fragte der Junge, während seine Mutter ihm den Mund abwischte.

„Du kannst gleich nach draußen, auf den Spielplatz gehen wir später, wenn Papa zurück ist.“

Merindah nahm dem Kleinen das Lätzchen ab und trug das Geschirr hinüber zur Spüle. Der Junge sprang vergnügt von seinem Stuhl, schlüpfte in die Sandalen, die neben den anderen Schuhen vor der Tür standen, und rannte hinaus.

Während des Abwaschs hatte Merindah ihren Sohn durch das Küchenfenster gut im Blick. Vorm Haus tollte er mit ein paar anderen Jungs herum, die in den umliegenden Häusern wohnten und deren Familien ein ähnliches Dasein fristeten wie sie selbst. Alle Häuser in der Siedlung bestanden aus Holz, sahen exakt gleich aus und mit Ausnahme der Anwohner verirrte sich nie jemand hierher. Ein Auto besaß niemand. Umso überraschter war Merindah, als sie durch das Küchenfenster eine dunkle Limousine erblickte. Der Wagen näherte sich rasch über die Landstraße und zog eine immer größer werdende Staubwolke hinter sich her. Plötzlich dämmerte es ihr. Merindah ließ den Teller aus ihrer Hand ins Spülwasser fallen, ihre Knie begannen zu zittern. Wie ein Lauffeuer hatte sich die Ankunft des Autos unter den Bewohnern der Siedlung herumgesprochen, die Mütter stürmten schreiend aus ihren Häusern, suchten verzweifelt nach ihren Kindern und zerrten sie hinein. Ein paar liefen so weit wie möglich davon, einfach nur die Straße runter. Die Kinder wussten nicht, wie ihnen geschah, und die meisten von ihnen fingen an zu weinen, weil ihr Spielen so jäh unterbrochen wurde.

Nach einem kurzen Schockmoment stürmte auch Merindah aus dem Haus und die kurze Treppe hinunter. Sie nahm ihren Sohn auf den Arm und sah sich hastig um. Von hier aus sah sie das Auto nicht mehr, konnte aber immer noch anhand der Staubwolke sehen, dass die dunkle Limousine fast am Ziel war. Wo sollte sie hin? Zurück ins Haus? Zu spät. Die lang gezogene Straße hinunter? Da würde man sie leicht finden. Merindah wählte die ihr einzig logisch erscheinende Alternative und kroch mit ihrem Jungen in den schmalen Zwischenraum des auf Stelzen stehenden Hauses.

„Was machen wir hier?“, fragte ihr Sohn, der mit seinen vier Jahren zu klein war, um zu verstehen, was gerade vor sich ging. Merindah zitterte am ganzen Körper, und der Junge merkte langsam, dass etwas nicht stimmte.

„Du musst jetzt ganz still sein!“

„Wieso denn?“

Merindah legte den Zeigefinger auf ihren Mund. „Das sind böse Männer, die nehmen kleine Kinder mit.“

Der Junge bekam Angst, er begann ganz leise zu schluchzen. Merindah wollte nicht so schroff zu ihrem Jungen sein, doch das war nun mal die Wahrheit. Böse Männer, die kleine Kinder mitnahmen. Auch wenn man nie wusste, wen sie abholen würden, wenn ihre dunklen Autos in die Siedlung kamen. Es konnte jeden treffen, und jeder versuchte sich so gut wie möglich zu verstecken, wenn es so weit war. Jeder hoffte, dass es nicht sein Kind treffen würde. Jeder war erleichtert, wenn die Männer wieder verschwanden und das eigene Kind noch da war. Man war ihnen schutzlos ausgeliefert und sie konnten jederzeit kommen. An diesem Tag wurden Merindahs Gebete nicht erhört. Von ihrer Position unter dem Haus aus hörte sie, wie das Geräusch des nahenden Autos lauter wurde. Dann quietschten die Bremsen, der Motor ging aus und zwei Türen fielen klackend ins Schloss. Ganz vorsichtig drehte Merindah den Kopf. Sie sah vier schwarze Schuhe, Männerstimmen ertönten. Merindah verstand nicht, was sie sagten. Ihr Junge schluchzte, sie drückte ihre Hand fest auf seinen Mund, damit sie ihn bloß nicht hörten. Merindahs Blick folgte den Schuhen, sie gingen die Holztreppe hinauf ins Haus. Der Holzboden direkt über ihrem Gesicht war hellhörig, und er knarzte, sie wusste genau, wo die Männer gerade waren, in welchen Schrank sie schauten. Wenig später kamen sie wieder heraus. Ihre Schuhe standen unten an der Treppe voreinander, als würden die Männer sich miteinander unterhalten. Es war ihr, als hätte Merindahs Angst die Gestalt von vier Schuhen angenommen. Eine kleine Pfütze breitete sich unter Merindah aus. Vor lauter Angst nässte ihr Sohn sich ein. Die Schuhe bewegten sich und umrundeten einmal das Haus, bis sie an Merindahs Ende stehen blieben. Ihr Herz schlug so stark, dass es ihr gefühlt die Brust zerriss. Ein Schock durchfuhr sie, als sie erst ein Knie und dann das Gesicht von einem der Männer sah. Er schaute ihr direkt in die Augen und sagte mehrere Augenblicke lang kein Wort. Merindah konnte ihr Schluchzen nicht mehr verbergen und fing laut an zu weinen.

„Kommst du freiwillig heraus, oder müssen wir dich holen?“

Merindah umklammerte so fest sie konnte ihren Sohn, der ebenfalls bitterlich zu weinen anfing. Selbst wenn sie sich freiwillig den Männern hätte ausliefern wollen, wäre sie vor Angst zu starr gewesen, um sich von hier fortzubewegen.

„Na gut, du hast es nicht anders gewollt“, sagte der Mann. Er legte sich mit dem Bauch auf den Boden und kroch in den Zwischenraum unter dem Haus. Langsam robbte er sich vorwärts, immer weiter auf Merindah und ihren Sohn zu. Als er Merindahs Schulter zu fassen bekam, schüttelte sie sich heftig. Sie schaffte es nicht, die fremde Hand abzuwehren. Der zweite Mann, der noch immer vor der Hütte stand, packte seinen Kollegen auf dessen Kommando an den Fesseln und zog so fest er konnte. Es bedurfte erstaunlich wenig Kraft, den Kollegen mitsamt der leichten Merindah und ihrem Federgewicht von Sohn unter dem Haus hervorzuziehen. Als sie unter der Hütte hervorgekommen waren, gab Merindah ihrem Sohn einen Schubser und befahl ihm, so schnell er konnte fortzurennen. Er gehorchte, doch nach wenigen Metern wurde der Junge vom zweiten Mann geschnappt, während der erste sich mühsam vom sandigen Boden erhob und seinen Anzug von Staub befreite.

„Bring ihn ins Auto, dann nichts wie weg von hier“, sagte er schroff und verärgert darüber, dass sein Anzug jetzt schmutzig war. Im nächsten Augenblick musste er die laut schreiende Mutter mit großer Kraftanstrengung davon abhalten, zum Auto zu gelangen und ihren Sohn zu befreien, der mittlerweile auf der Rückbank saß und weinend gegen das Fenster der Hintertür hämmerte. Merindah traf ein harter Schlag ins Gesicht, der sie zurück auf den Boden schleuderte und ihr für lange Momente das Bewusstsein raubte. Mit der Kraft einer Mutter, die ihren Sohn retten will, raffte sie sich schließlich vom Boden auf. Aber es war zu spät, das dunkle Auto war schon zu weit weg.

„Tut doch was“, schrie Merindah, wohl wissend, dass all die Mütter sie nun aus den Fenstern ihrer Häuser beobachteten und erleichtert waren, dass es nicht ihre eigenen Kinder getroffen hatte.

Das Letzte, was Merindah von ihrem Kind sah, war ein Gesicht durch die Rückscheibe, das in der Staubwolke hinter dem Fahrzeug zu einem konturlosen Umriss wurde.

Kapitel 1

Marblehead, Western Australia, 1990

Die Sonne brannte unerbittlich auf Australiens Erde hinab und verwandelte die Landschaft in ein verschwommenes, flimmerndes Trugbild. Jill zerrte am Arm ihres nur widerwillig folgenden Sohns Ray, dessen schlurfende Schritte rote Staubwölkchen aufwirbelten, die sich in der warmen Luft schnell auflösten.

„Warum müssen wir schon wieder in den Wald? Ich will viel lieber auf der Farm spielen", protestierte Ray. Mit seinen vier Jahren besaß der Junge bereits einen ausgeprägten Dickkopf – eine Eigenschaft, die er vermutlich von seinem Großvater geerbt hatte.

„Ray, du hast doch gehört, wie Opi und Mom sich vorhin gestritten haben, oder?“

Der Junge nickte.

„Siehst du, und jetzt braucht Mom ein bisschen Ruhe. Deshalb gehen wir in den Wald.“

„Warum streitet ihr euch immer?“

„Ich weiß es nicht, manchmal streiten Erwachsene sich eben."

Ray überlegte einen Augenblick. „Muss ich auch erwachsen werden?“

Jill stoppte abrupt, schaute mitleidvoll auf ihren Sohn hinab und drückte ihn eine Weile fest an sich.

„Komm, Ray, es ist nicht mehr weit“, forderte sie ihn schließlich auf.

Der Waldboden war weich und mit braunem Eukalyptuslaub bedeckt. Unter den Füßen der vorwärtsstapfenden Jill und Ray zerknackten kleine Zweige, während die beiden auf eine Erhebung im Gehölz zuhielten, die einen guten Überblick über die nähere Umgebung ermöglichte. Jill lauschte, schaute aufmerksam in alle Richtungen und setzte sich langsam auf den leicht nachgebenden Stamm eines umgestürzten Baumes.

„Mom raucht jetzt eine Zigarette. Wenn du spielen gehst, musst du aufpassen, dass ich dich immer sehen kann, verstanden?“

Unter den wachsamen Augen seiner Mutter tapste Ray ein Stück zurück den Hügel hinunter, blieb dann stehen und hob einen langen Stock vom Boden auf, mit dem er Skizzen verschiedener Tiere in das Laub kratzte. Zufrieden zog seine Mutter ein Brillenetui aus der Jackentasche, das sich klackend öffnete. Darin lagen ein Tütchen Marihuana, Tabak und lange Blättchen. Jill wollte gerade damit beginnen, einen Joint zu drehen, als das laute Geräusch brechenden Holzes, gefolgt vom Wimmern ihres Sohnes, sie aufschreckte. Am Fuße der kleinen Erhebung sah sie Ray, wie er mit einem Bein bis zur Hüfte im Boden steckte und verzweifelt versuchte, sich zu befreien. Sofort rannte sie den Hügel hinunter, packte ihren Sohn unter den Achseln und zog ihn heraus. Als sie beide auf dem weichen Boden landeten, begann Ray bitterlich zu weinen. Jill streichelte über seinen Kopf, bis er sich wieder beruhigte, und schaute vorsichtig nach, in was Ray da getreten war. Behutsam krabbelte sie auf allen vieren an das Loch heran. Die Öffnung hatte einen Durchmesser von 40 Zentimetern, und man konnte nicht erkennen, wie tief das Loch in den Boden reichte. Ein schwacher Luftzug drang aus dem Dunkel in der Tiefe an Jills Nase. Er roch nach Erde, Feuchtigkeit und Moder.

„Pass auf, Mom“, meldete sich Ray.

„Mommy schaut nur schnell etwas nach.“ Jill wischte Blätter und Erde um das Loch weg und legte eine morsche Holzplatte frei, die etwa einen mal einen Meter maß. Ihre Kanten lagen auf Ziegelsteinen auf. Eine Abdeckung für einen tiefen Schacht, der nach unten führte. Jill rüttelte sanft an einem der Bretter der Platte, um sicherzustellen, dass sie wenigstens noch etwas Schutz bot. Leider zerbrach das Brett und sie vergrößerte das Loch nur, in das Ray getreten war. Jill suchte die Umgebung nach etwas ab, mit dem sie die Öffnung abdecken konnte. Ein großer Ast eignete sich vielleicht. Aber sie fand nichts. Der Schacht war eine Todesfalle, und sobald sie zurück in der Stadt waren, würde sie die Gefahr dem Sheriff melden. „Hör zu, Ray“, wandte Jill sich eindringlich an ihren Sohn und nahm dabei seine kleinen Hände, „du darfst auf gar keinen Fall an das Loch gehen, wenn du spielst. Versprichst du mir das?“ Ray nickte.

Jill begab sich wieder auf ihren Baumstamm an der höchsten Stelle des Waldes und drehte einen Joint, der ihr äußerst gut gelang, wie sie fand. Zwischendurch blickte sie immer wieder zu ihrem Sohn mit der Sorge, Ray könnte doch zu nah am Schacht spielen. Glücklicherweise war er in die andere Richtung unterwegs und steckte irgendwo Äste in den Boden, mit denen er versuchte, ein kleines Haus zu bauen. Jill steckte den Joint in den Mundwinkel und kramte ein Feuerzeug aus der Tasche. Alle Leute warnten immer wieder davor, wegen der Brandgefahr im knochentrockenen Wald zu rauchen, doch das war ihr heute egal. Wen interessierte denn die australische Statistik? Sie war ja keine Idiotin und würde schon aufpassen. Jill zündete den Joint an, zog ein paarmal und atmete tief ein. Mit geschlossenen Augen ließ sie den süßlich schmeckenden Rauch aus der Nase entweichen und spürte, wie sich eine entspannende Wärme in ihrem Körper ausbreitete. Jill schloss die Augen und genoss den Moment. Vergessen war all der Stress von heute Vormittag, vergessen waren die Worte, die Jills Vater Jacob ihr immer wieder an den Kopf warf. Sie hätte sich damals als 17-Jährige niemals auf Robert einlassen sollen. Sie hätte ihren Sohn abtreiben lassen sollen. Ohne Kind wäre etwas Vernünftiges aus ihr geworden. Nach dem Scheitern ihrer Beziehung würde sie als Alleinerziehende doch nie wieder einen Mann abbekommen. Sie könne froh sein, dass Jacob sie nach der Geschichte nicht verstoßen habe. Wie hatte Jacob als ihr eigener Vater nur verlangen können, seinen Enkel, diesen wunderbaren Jungen, einfach töten zu lassen? Ray war doch ihr Ein und Alles, ihr Sonnenschein und, neben ihrer Mutter Emma, der Einzige, der bedingungslos zu ihr stand.

Jill fragte sich plötzlich, was Ray wohl gerade anstellte, es war so ruhig im Wald. Sie öffnete die Augen, für einen kurzen Augenblick überkam sie die Wirkung des Haschischs und ihr wurde schwindelig. Ray war nicht dort, wo sie ihn vor wenigen Minuten das letzte Mal gesehen hatte. In einer Schrecksekunde ließ sie den Joint auf den mit trockenem Laub bedeckten Boden fallen. Sofort trampelte sie hektisch darauf herum, damit sie am Ende nicht doch noch einen Waldbrand entfachte. Schnell war die Glut gelöscht, doch das änderte nichts an ihrem größeren Problem: Wo war ihr Sohn?

„Ray? Wo bist du?“ Von ihrer Position aus hatte sie eine gute Rundumsicht, aber der Junge war fort. Jill drehte sich immer wieder um sich selbst, bis sie mehrmals den ganzen Wald überblickt hatte. Sie rannte los zu dem Platz, an dem Ray gerade noch gespielt hatte. Die Äste, mit denen er kurz zuvor Häuser gebaut hatte, steckten noch immer im Boden, Fußspuren gab es hingegen keine. Immer wieder rief Jill nach ihrem Kind und irrte dabei planlos zwischen den Stämmen der Eukalyptusbäume umher. Wie konnte das sein? Ray war wie vom Erdboden verschluckt. Schlagartig wurde Jill in einem Anflug von Panik bewusst, dass die Metapher mit dem Erdboden sich auf grausame Weise bewahrheiten könnte. Sie sprintete zum Schacht mit der morschen Holzabdeckung und warf sich kurz davor auf die Knie.

„Ray! Ray!“, rief sie in das Loch. Konnte es wirklich sein, dass der Junge entgegen aller Warnungen in einem unbeobachteten Moment zurück zum Loch gegangen und hineingefallen war? Jill machte sich riesige Vorwürfe. Aber sie hatte den Jungen doch nur für ein oder zwei Minuten aus den Augen gelassen.

„Ray, Ray, bist du da drin?“, schrie sie immer energischer. Als Antwort erhielt sie nur ein dumpfes Echo, das schnell von den moosbewachsenen Wänden des Schachtes verschluckt wurde. Vergeblich versuchte sie, mit ihrem Feuerzeug in den Schacht zu leuchten. Es brachte praktisch gar nichts, weil das Licht der Flamme gerade mal einen Meter weit in den Schacht hinabreichte. Jill versuchte sich zu beruhigen und nachzudenken. Warum war der Schacht überhaupt hier? Er hatte doch mit Sicherheit irgendwann mal einen Zweck erfüllt. Vielleicht handelte es sich um einen Lüftungsschacht für eine alte Goldmine? Ab Mitte des letzten Jahrhunderts, zur Zeit des australischen Goldrausches, hatte man in der Gegend viele Minen gegraben.

„Liebling, Mommy versucht dich zu finden. Falls du mich hören kannst, bleib da, wo du bist.“

Jill rappelte sich auf und begann, kreuz und quer durch den Wald zu laufen und den Eingang zur Mine zu suchen. Fündig wurde sie auf der anderen Seite des Hügels, auf dem sie ihren Joint geraucht hatte. Dort ragte ein mit Gras bewachsener Eingang aus dem abschüssigen Boden. Jill näherte sich vorsichtig und entdeckte einen Haufen Natursteine, der offenbar dort aufgestapelt worden war, um den Zugang zu versperren. Beim Anblick des Haufens verzweifelte Jill, wie sollte sie die Steine zur Seite bewegen? Ihr kleiner Sohn war nur wenige Meter von ihr entfernt und sie konnte nichts unternehmen. Jill erklomm den Steinhaufen und rutschte mehrere Male mit ihren flachen Schuhen ab. Oben angekommen, schaffte sie es, ein paar der kleineren Brocken zu lösen und hinunterzustoßen. Sie rollten klackernd den Haufen hinunter und blieben mit einem dumpfen Geräusch im weichen Waldboden liegen. Sehr schnell wurden die Brocken zu groß und Jill kam auch trotz größter Kraftanstrengung nicht mehr weiter. Immerhin hatte sie einen schmalen Spalt freigelegt.

„Ray, bist du da?“ Jill wartete. „Hörst du mich? Sag doch was!“ Einen endlos erscheinenden Moment später kramte Jill ihr Feuerzeug aus der Tasche und steckte ihren Arm in den Spalt. Wie vorhin beim Lüftungsschacht reichte das Licht der Flamme nicht sehr weit in den Stollen hinein. Was sie jedoch erkennen konnte, war eine weitere Enttäuschung in Form von Eisenstäben: Um den Eingang zur Mine abzusichern, befand sich hinter der Steinwand eine zusätzliche Gittertür. Selbst wenn sie es irgendwie schaffen würde, die Steine aus dem Weg zu räumen, wartete auf der anderen Seite immer noch die Tür als unüberwindbares Hindernis auf sie. Jill gestand sich ein, dass sie Hilfe benötigte, um ihren Sohn wieder da rauszuholen.

„Mein Schatz, hörst du mich? Mommy holt Hilfe. Keine Angst, ich bin ganz schnell wieder zurück und dann bring ich den Sheriff mit. Ganz bald sind wir wieder zusammen.“

So schnell sie konnte, machte Jill sich auf den Weg zurück in die Stadt. Während sie den staubigen Weg entlangrannte, wurde ihr erst bewusst, dass sie, nachdem sie das Verschwinden ihres Jungen bemerkt hatte, schlagartig wieder nüchtern geworden war. Noch nie zuvor war sie nach einem Joint in der Lage gewesen, zu rennen. Das Büro des Sheriffs lag etwas mehr als 10 Minuten entfernt. Es war schon bezeichnend, dass Jills erste Adresse, wenn es um Hilfe ging, nicht ihr Vater Jacob, sondern der Sheriff war.

Nach Luft schnappend stürmte Jill in das Büro von Sheriff Cairnduff mitten in der Stadt. Sie benötigte einige Augenblicke, um sich klar artikulieren zu können.

„Luft…“, keuchte sie, während sie sich auf dem Schreibtisch des Sheriffs abstützte.

Cairnduff, der gerade in ein Formular vertieft war, schaute mit einem fragenden Gesicht auf. „Ja, Kind, Luft. Atme erst mal tief durch.“

„Luft…schacht.“

„Was für ein Luftschacht?“

„Ray ist da reingefallen. Im Wald drüben. Eine alte Goldmine.“

Cairnduff kannte seinen Bezirk gut und wusste natürlich, wovon Jill sprach. „Wir haben die Mine gut gesichert. Es ist völlig ausgeschlossen, dass jemand ohne entsprechende Hilfsmittel dort hineingelangt. Es gibt dicke Steine und zusätzlich ist der Eingang vergittert.“

„Ray ist nicht durch den Eingang in die Mine gegangen.“ Jill gestikulierte verzweifelt umher und stotterte, als sie dem Sheriff von dem Unglück berichtete. „D…da ist ein Loch im Wald, Ray ist durch die Holzplatte gebrochen. Wir müssen uns beeilen, bitte hilf mir.“ Sheriff Cairnduff war gut mit Jills Vater befreundet und kannte sie selbst, seitdem sie auf der Welt war. Es war selbstverständlich für den Sheriff, der jungen Frau zu helfen.

„Wissen deine Eltern schon Bescheid?“

Jill schüttelte den Kopf. „Nein, ich will es meinem Vater nicht sagen. Das gibt nur Ärger. Vielleicht können wir Ray retten, ohne dass er davon erfährt?“ Sie schaute den Sheriff mit flehendem Blick an. Eine Minute später brauste ein Streifenwagen zu dem Waldstück mit der verlassenen Goldmine.

„Da soll Ray reingefallen sein?“ fragte Cairnduff. Er bückte sich und leuchtete mit seiner Stablampe in den weit nach unten führenden Schacht.

„Wenn ich es doch sage!“, antwortete Jill.

„Ray, bist du da unten?“, rief der Sheriff hinab und bekam keine Antwort, das änderte sich auch beim zweiten und dritten Versuch nicht. „Okay, versuchen wir unser Glück beim Mineneingang. Aber pass auf, wo du hintrittst, vielleicht gibt es hier noch mehr Schächte.“

Wie Jill befürchtete, hatte der Sheriff auch beim Mineneingang nicht mehr Erfolg als sie.

„Was sollen wir denn jetzt machen?“

„Wir holen Hilfe. Keine Angst, wenn Ray in dieser Mine ist, werden wir ihn da wieder rausholen, das verspreche ich.“

Die Zuversicht von Cairnduff beruhigte Jill ein bisschen. Die Angst, ihren Sohn nie wiederzusehen, überwog jedoch. Niedergeschlagen folgte sie dem Sheriff zurück zum Fahrzeug und hörte zu, wie er die Feuerwehr anfunkte, die zwanzig Minuten später mit einem Einsatzfahrzeug und sechs Männern anrückte. Cairnduff erläuterte Zugführer Tom Houghton die Situation und umgehend gab er seinen Leuten die entsprechenden Befehle. Jill beobachtete die Feuerwehrleute ungeduldig dabei, wie sie mit einer tragbaren Winde die großen Steinbrocken einen nach dem anderen vom Eingang der Mine fortzogen. Die Gittertür war mit einem Vorhängeschloss gesichert, von dem Tom Houghton den Schlüssel hatte, da es die Feuerwehr war, die den Mineneingang Jahre zuvor gesichert hatte. Vorsichtig drangen drei der Feuerwehrleute in den Gang der Mine vor, wobei sie Meter für Meter sicherstellten, dass sie die alten Holzbalken, die die Decken und Wände abstützten, nicht beschädigten. Ein Feuerwehrmann blieb draußen bei Cairnduff und Jill, die restlichen zwei standen oben am Lüftungsschacht. Während der zäh dahinplätschernden Minuten begann Jill, ungeduldig vorm Eingang auf und ab zu gehen. Der Sheriff versuchte sie zu beruhigen, doch es half nichts. Schließlich keimte Hoffnung in ihr auf, als die Männer aus der Mine zurückkehrten. Jill wusste nicht genau, was sie erwartet hatte. Vielleicht ihren Jungen, der an der Hand eines Feuerwehrmanns aus dem Stollen geführt oder auch getragen wurde. Auf jeden Fall hatte sie damit gerechnet, Ray wiederzusehen. Umso enttäuschter war sie, als die Männer ohne Kind wieder herauskamen.

„Wo … wo ist Ray?“, fragte sie mit sich überschlagender Stimme.

„Keine Spur von dem Jungen, wir haben die ganze Mine abgesucht“, antwortete Houghton.

Jills Verzweiflung schlug in Wut um. „Sie haben nicht richtig gesucht“, schrie sie und preschte in Richtung Eingang der Mine, Sheriff Cairnduff packte sie am Arm und zog sie zurück. „Das hat doch keinen Zweck, du kannst ihm vertrauen, wenn er sagt, dass sie überall gesucht haben“, beruhigte er Jill.

„Wir haben noch eine Möglichkeit: Vielleicht ist Ray irgendwo im Schacht stecken geblieben. Das sind bestimmt 15 oder 20 Meter. Ich lasse mich abseilen und schaue da unten nach“, schlug Houghton vor. Jill war alles recht, solange es dazu führte, dass sie ihren Sohn wieder im Arm halten konnte.

Inzwischen hatte sich in der Stadt herumgesprochen, dass die Feuerwehr zu einem Einsatz im Waldstück ausgerückt war. Die Nachricht war offenbar auch nicht an der lokalen Presse vorbeigegangen, denn plötzlich stand Reporter Gregory Biddle neben den Feuerwehrleuten, Sheriff Cairnduff und Jill. In der Regel stellte Biddle einen recht angenehmen, unaufdringlichen Vertreter seiner Zunft dar, insbesondere Jill störte jedoch schon seine pure Anwesenheit. Sie wollte auf keinen Fall, dass irgendjemand sie als Rabenmutter abstempelte, und morgen würde bestimmt die ganze Stadt über diesen Vorfall spotten.

„Ich will nicht, dass Sie hierüber berichten“, giftete sie ihn an. Biddle machte einige Schritte zurück und hielt seine Kamera im Anschlag, während Zugführer Houghton persönlich sich von zwei Kameraden langsam in den Schacht abseilen ließ. Biddles Kamera klickte ein paarmal.

„Haben Sie ihn schon gefunden?“, fragte Jill ungeduldig.

„Bis jetzt ist nichts zu sehen“, schallte Houghtons Stimme dumpf aus dem Schacht. Jill klammerte sich an den letzten Strohhalm, ein paar Meter waren es ja noch, bis der Feuerwehrmann am unteren Ende des Schachts angelangte. „Zieht mich wieder hoch“, rief er wenig später und seine beiden Kameraden holten zügig das Seil ein. Houghton erreichte ohne Ray wieder das Tageslicht und Jill sank auf ihre Knie. Sie fing einmal mehr bitterlich an zu weinen und fragte immer wieder schluchzend, wo ihr Junge abgeblieben sei. Biddles Kamera klickte mehrere Male. Sheriff Cairnduff und die Feuerwehrmänner schauten mitleidig auf Jill hinunter.

„Okay, alle suchen noch mal den Wald ab, vielleicht hat Ray sich ja irgendwo hier versteckt“, befahl Cairnduff, woraufhin sich die Feuerwehrmänner in Bewegung setzten. Er selbst versuchte Jill so gut es ging zu trösten. „Es kann doch sein, dass Ray vielleicht von allein nach Hause gelaufen ist und er jetzt gerade schon wieder quietschvergnügt bei Oma Emma und Opa Jacob sitzt.“ Leider war es dem Sheriff nicht möglich, das aus tiefster Überzeugung zu sagen. In den vergangenen Monaten waren wieder auffällig viele Kinder in der Gegend verschwunden, und bis zum heutigen Tag wusste trotz größter Such-Anstrengungen niemand genau, wo sie abgeblieben waren.

„Ich werde jetzt den Feuerwehrleuten bei der Suche helfen. Wenn du willst, setz dich in den Streifenwagen und warte auf mich“, bot Cairnduff an. Jill half lieber bei der Suche, in Ungewissheit herumzusitzen, entsprach nicht ihrer Natur. In diesem Augenblick kam einer der Feuerwehrmänner und drückte dem Sheriff etwas in die Hand. „Das habe ich oben auf dem Hügel gefunden.“ Cairnduff öffnete das Brillenetui und holte mit spitzen Fingern das Marihuana heraus. Außerdem lag der halb aufgerauchte Joint noch darin. Jill erschrak, hatte sie vorhin doch in einem Anflug von Panik ihre Drogen vergessen. Der Gesichtsausdruck von Sheriff Cairnduff verfinsterte sich. Für ihn änderte das alles. „Das sind deine Utensilien, stimmt’s?“

Jill schaute verlegen auf den Boden.

„Du stehst unter Drogeneinfluss und erzählst uns, dass dein Sohn vor deinen Augen verschwunden ist? In einer Mine, die wir von oben bis unten ohne Ergebnis durchsucht haben?“ „Ich … ich schwöre, dass Ray verschwunden ist, das musst du mir glauben. Von einem Joint kriegt man doch keine Halluzinationen!“

„Erzähl keinen Mist, die Suche ist beendet. Ich bringe dich jetzt nach Hause! Wahrscheinlich ist Ray da auch schon längst.“ Wütend und enttäuscht schickte Cairnduff die Feuerwehrleute nach Hause, bevor er die sich sträubende Jill in den Streifenwagen zerrte. Während der Sheriff sie zurück zur heimischen Farm fuhr, wusste sie nicht, was schlimmer war: die Angst um ihren Sohn oder die Angst vor dem Donnerwetter, das sie von ihrem Vater Jacob zu erwarten hatte. Es stellte sich heraus, dass es das Donnerwetter sein sollte. Kaum hatte der Sheriff Jill bei ihren Eltern abgeliefert und Bericht erstattet, folgte im Wohnzimmer des Farmhauses ein schlimmer Wutausbruch. Mit hochrotem Kopf brüllte Jacob herum, stellte wiederholt Jills Fähigkeiten als Mutter infrage und prophezeite ihr, wegen des Drogenkonsums über kurz oder lang im Gefängnis oder der Psychiatrie zu landen. Zwischendurch versuchte Emma, beruhigend auf ihren Mann einzuwirken, was aber erfolglos blieb. Einzig die Anwesenheit von Sheriff Cairnduff hielt Jacob davon ab, seine Tochter zu schlagen. Irgendwann rannte Jill die Treppe hinauf in ihr Zimmer und warf sich weinend aufs Bett. Womit hatte sie nur so einen Vater verdient? War sie mit dem Verschwinden von Ray nicht schon genug gestraft? Jill schaute auf das Bettchen ihres Sohnes, das im Zimmer direkt neben ihrem stand. Wo war nur ihr Sohn? Und was sollte sie nun tun? Nie zuvor hatte sie sich so hilflos gefühlt. Selbst von hier oben verstand sie jedes einzelne Wort vom Gebrüll ihres Vaters. Es dauerte eine halbe Stunde, bis Jacob sich beruhigt hatte.

„Kann ich dich mit Emma und Jill allein lassen?“, vergewisserte sich der Sheriff bei seinem Freund.

„Was ist das für eine Frage? Das ist immer noch mein Haus. Ich begleite dich nach draußen.“

„Ich nehme dich beim Wort, Jacob.“

Sheriff Cairnduff stieg in den Streifenwagen, als Jacob eine letzte Frage einfiel. „Alan, was ist mit dem Jungen passiert?“

„Was glaubst du, was mit dem Jungen ist? Ich hatte immer schon den Eindruck, dass das genau ist, was du wolltest, oder etwa nicht?“, antwortete Cairnduff nach einer langen Pause. Er zog die Autotür zu und brauste davon. Jacob rauchte eine Zigarette und ging danach mit einem Lächeln auf den Lippen zurück ins Haus.

Kapitel 2

Der nächste Tag war ein Sonntag. Wie viele Australier, so genossen auch die meisten Menschen in Marblehead ein deftiges Barbecue. Noch schneller als der Geruch gebratenen Fleisches hatte sich jedoch die Nachricht über den Vorfall des verschwundenen Ray in Marblehead verbreitet. Zwar wusste noch niemand etwas Genaueres, aber die meisten Menschen gaben sich mit den aufgeschnappten Gerüchten zufrieden.

Familie Johnson lebte außerhalb der Stadt, und Suzie und Ryan freuten sich trotz der Tragik der Umstände darüber, dass ihr Sohn Laurence noch bei ihnen war. Suzie wippte Laurence auf dem Schoß, und die beiden sahen dem Vater dabei zu, wie er einige Stücke Fleisch auf dem Grill wendete und zwischendurch genüsslich an seinem Bier nippte. Das Leben war schön, besonders, weil die Familie sich erst kürzlich den Traum vom eigenen Haus erfüllt hatte und die Lage in der ruhigen Einöde zudem genau ihren Vorstellungen von einem guten Leben entsprach.

Nach dem Abendessen brachte Suzie den kleinen Laurence ins Bett, Ryan räumte die Veranda auf und öffnete eine Flasche Weißwein. Am großen Tisch auf der Veranda genossen sie bei einem Glas die letzten Sonnenstrahlen des Tages.

„Was geht dir durch den Kopf?“, fragte Suzie ihren in Gedanken versunkenen Mann und streichelte seinen Arm.

Ryan nahm einen Schluck. „Ich überlege gerade, was mit dem kleinen Ray passiert sein könnte. Ich habe ihn mit Jill manchmal beim Einkaufen gesehen, so ein liebes Kind. Und er ist in Laurence’ Alter.“

„Wer weiß das schon“, antwortete Suzie. „Die Mutter hat Drogen genommen. Vielleicht hat sie ja auch vergessen, dass ihr Sohn gar nicht mit ihr im Wald war.“

„Das glaube ich nicht.“

„In die Mine ist er jedenfalls nicht gefallen. Vielleicht hat der Vater, dieser Robert, ihn mitgenommen. Das würde am meisten Sinn ergeben“, spekulierte Suzie.

„Das finde ich ganz und gar nicht. Er hat Jill doch verlassen, als sie schwanger war, weil er das Kind nicht wollte.“

„Bitte lass uns darüber nicht zu viel nachdenken, der Moment hat es gerade einfach nicht verdient, kaputtgemacht zu werden.“

Ryan gab seiner Frau recht und legte den Arm um sie, während der Tag der Dämmerung wich. Er und Suzie ahnten nicht, dass sie in diesem Moment aus einiger Entfernung von einer Gestalt beobachtet wurden. In einem Busch an der Nordseite des großen Grundstücks, am Ende einer großen Rasenfläche hockte sie. Ganz in Schwarz gekleidet und das Gesicht mit einer Sturmhaube bedeckt. Nicht mehr lange und die Johnsons würden ins Haus gehen. Dann war es Zeit. Ein Blick in die Umgebung verriet: Niemand sonst war in der Nähe, der hätte stören können. Außerdem war das Haus der Johnsons weit genug außerhalb gelegen, sodass sie im Normalfall niemand hören könnte.

Ein paar Minuten später, man konnte die Hand nur noch knapp vor Augen sehen, begaben sich die Johnsons ins Haus. Als das Licht im Badezimmer im oberen Stockwerk aufleuchtete, war offensichtlich, dass sie sich bettfertig machten. Kurz darauf ging das Licht im Schlafzimmer an und irgendwann waren alle Lichter erloschen. Nun hieß es, geduldig zu sein, bis das Paar eingeschlafen war. Schließlich trat die Gestalt aus dem Busch hervor. Über die Rasenfläche – immer schön am Rand des Bewuchses der Rasenfläche entlang, um nötigenfalls schnell in Deckung gehen zu können – näherte sie sich zügig dem Haus. Vorsichtig setzte sie einen Fuß auf die Veranda, denn das Holz knarzte manchmal, und das hätte die Johnsons aufgeschreckt. Alles lief glatt. Die Gittertür ließ sich problemlos öffnen, aber die Tür dahinter war abgeschlossen. Ein Dietrich löste das Problem schnell.

Im Haus konnte man fast nichts mehr sehen. Außerdem war Neumond, was die Orientierung auch nicht erleichterte.

Mit abgedeckter Taschenlampe fand die Gestalt in den Flur. Langsam bis zur Treppe, hinauf und dann nichts wie raus, legte sie sich den Plan im Kopf zurecht. Sie setzte sich in Bewegung – und hielt sofort inne. Sie war auf eine knarzende Holzdiele getreten. Der Gedanke daran, das Haus so schnell wie möglich wieder zu verlassen, hatte sie für einen entscheidenden Augenblick die Vorsicht vergessen lassen. Ängstlich abwartend lauschte sie, ob die Johnsons etwas mitbekommen hatten, aber im Obergeschoss rührte sich nichts. Glück gehabt. Langsam, Schritt für Schritt nach oben. Die Gestalt hatte von draußen genau beobachtet, wo das Zimmer des kleinen Laurence war, es befand sich hinter der letzten Tür im Flur. Gut, dass hier ein Teppich lag, die eigenen Schritte waren kaum hörbar. Geräuschlos ließ sich auch die Tür öffnen, die ohnehin nicht im Schloss war. Kinder in dem Alter schliefen oft mit nur angelehnter Tür, damit beim Einschlafen noch etwas Licht ins Zimmer fiel und sie keine Angst verspürten. Wie unschuldig und leicht zu verängstigen die kleinen Gören doch waren.

Laurence lag zusammengekauert im Bett. Jetzt musste alles schnell gehen. Problemlos ließ er sich packen und wachte zum Glück nicht einmal auf, als er aus dem Bett gehoben wurde.

„Papa“, sagte Laurence nur einmal ganz leise und gab danach wieder Ruhe. Jetzt nichts wie raus hier, sagte sich der Entführer, drehte sich um und erschrak.

„Hast du das gehört?“, flüsterte Suzie ihrem Mann zu und rüttelte ihn aus dem Schlaf.

Ryan brauchte einige Zeit, um wieder wach zu werden. „Was ist los?“, fragte er desorientiert.

„Pst, sei still! Ich glaube, es ist jemand im Haus.“

„Ach Quatsch, schlaf weiter!“, sagte er nur und drehte sich auf die Seite.

„Nein, ernsthaft, da ist einer auf die Diele im Flur getreten.