2,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Pabel eBooks

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Seewölfe - Piraten der Weltmeere

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

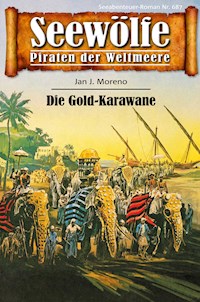

Das Trompeten eines Elefanten schreckte die Arwenacks auf. Augenblicke später trampelte der Dickhäuter heran. Ein zweites Tier mit mächtigen Stoßzähnen folgte ihm. Beide Elefanten wurden von Mahauts gelenkt. Sie walzten nieder, was ihnen im Wege stand. Damit hatte niemand gerechnet. Ben Brighton riß seine Muskete hoch und legte auf den Führer des vorderen Tieres an, doch sein Schuß ging fehl und peitschte wirkungslos ins Laubdach. Der erste schleuderte dem Dickhäuter die nutzlos gewordene Muskete entgegen, warf sich herum und floh zum Fluß. Daß die Waffe wie ein dünner Bambußspross zertrampelt wurde, sah er schon nicht mehr. Die Arwenacks stoben nach allen Seiten auseinander. Zu spät erkannten sie, daß sie in eine perfekt aufgebaute Falle geraten waren...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 121

Ähnliche

Impressum

© 1976/2020 Pabel-Moewig Verlag KG,

Pabel ebook, Rastatt.

ISBN: 978-3-96688-101-2

Internet: www.vpm.de und E-Mail: [email protected]

Jan J. Moreno

Die Gold-Karawane

Vor Madras werden die Arwenacks in einen Hinterhalt gelockt

Als hätte die Abendsonne sie ausgespuckt, bahnten sie sich ihren Weg durch das dicht verfilzte Elefantengras. Die Schatten wurden länger, und über dem hügeligen Land lag ein eigenartig roter Schein. Das Wasser des nahen Flusses wirkte wie ein Strom von Blut.

Noch konnte der auffrischende Ostwind, der den Geruch des Meeres mit sich führte, die Hitze und den Staub des Tages nicht vertreiben.

Büffel suhlten sich im Schlamm einer weitläufigen Bucht. Ihr Hirte erstarrte, als er die Fremden sah, die bärtig und zerlumpt waren, aber bewaffnet wie das Heer eines Sultans. Eine junge Frau führte sie an.

„Phoolan Devi …“, ächzte der Hirte, warf sich herum und floh.

Er hatte einen Augenblick zu lange gezögert. Ein Pfeil traf ihn zwischen die Schulterblätter und tötete ihn, ehe er im Fluß versank …

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Die Hauptpersonen des Romans:

Phoolan Devi – sie ist eine Dacoit, nämlich eine Räuberin, und wo sie mit ihren Spießgesellen auftaucht, gibt es Mord und Totschlag.

Dilip Rangini – ist zwar der Vertraute eines Sultans, aber das hält ihn nicht davon ab, Verrat zu begehen.

Drawida Shastri – gibt sich als Sultan von Golkonda aus und verschwindet mit einer Goldkarawane.

Philip Hasard Killigrew – gerät mit seinen Arwenacks in eine Falle, als er eine angebliche Maharani befreien will.

1.

Samatrai war ein unbedeutender Ort zwischen Madras und Tirukkalikundram, leichter von See her als über Land zu erreichen. Drei Dutzend Hütten drängten sich auf engem Raum aneinander, umgeben von Dattelpalmen und an den Flußufern liegenden Feldern, auf denen Linsen und Senf angebaut wurden. Die übrige Fläche, erst vor kurzem gerodet und nun von hartem Gras bewachsen, gehörte den Schafen und Büffeln.

Nur zwei unbefestigte, zur Regenzeit unpassierbare Pfade verbanden Samatrai mit den größeren Orten. Kein Ochsenkarren hätte es je bis Madras geschafft.

Dennoch waren die Bewohner über vieles informiert, was entlang der Koromandelküste geschah. Sie kannten die schrecklichen Geschichten von Phoolan Devi und ihren Dacoits, die nur während der letzten Monate mehr Menschen getötet hatten, als ein einzelner an Fingern und Zehen abzählen konnte.

Phoolan, deren Name soviel bedeutete wie „Göttin der Blumen“, war etwa zwanzig Jahre alt, klein, aber kräftig gebaut, und mit üppigen Rundungen ausgestattet, die ihre auffällig blasse Hautfarbe überspielten.

Niemand in Samatrai ahnte, welche Gefahr drohte. Die Männer dösten oder reparierten Feldwerkzeuge, die Frauen saßen beieinander und palaverten beim Teigkneten oder der Läusejagd auf den Köpfen ihrer Kinder. Irgendwo bellte ein Hund, doch niemand achtete darauf.

Zu dem Zeitpunkt kreisten zehn Dacoits das Dorf ein. Niemand sollte Gelegenheit zur Flucht erhalten.

„Die anderen folgen mir!“ befahl Phoolan. „Durchsucht die Häuser und nehmt euch von mir aus, was ihr wollt, aber laßt die beiden Verräter nicht entrinnen. Erschlagt sie und jeden, der ihnen Unterschlupf gewährt.“

Sie standen vor dem geschnitzten Dorfaltar, der Schiwa, den Gott der Vernichtung darstellte, und berührten nacheinander und um Segen bittend, seinen Dreizack.

In der Rechten einen krummen Gurkhadolch, in der Linken eine von Portugiesen erbeutete Steinschloßpistole, stürmte Phoolan vor ihren Leuten her.

Die Bewohner Samatrais wurden völlig überrascht. Ein älterer Mann versuchte, sie mit einer Sense niederzustrecken – die Dacoit stieß ihm im Laufen den Dolch in die Seite, daß er lautlos zusammenbrach.

Sie schwang sich auf den gemauerten Rand des Dorfbrunnens, sich des Eindrucks bewußt, den sie bei den entsetzten Menschen hinterließ. In Situationen wie dieser, wenn ihr Gesicht fiebrig glühte, genoß sie ihre Macht. Es bedurfte nur eines Wortes von ihr, und Samatrai wurde niedergebrannt und seine Bewohner in den Dschungel getrieben oder verschleppt.

„Hört mich an, ihr lausiges Pack!“ schrie sie mit gellender Stimme. Früher – wie lange lag das schon zurück? – hatte sie leiser geredet, mit der gebotenen Zurückhaltung, doch der Umgang mit den Banditen, die in allen Frauen nur eine willfährige Beute sahen, hatte sie geprägt. „Wenn ihr morgen noch leben wollt, schafft alles Wertvolle herbei. Und bringt mir Kushwant Shankar und Vijay Nain – ich weiß, daß die Verräter in euer Dorf geflohen sind.“

Einer der Männer, wahrscheinlich der Älteste, faßte sich ein Herz. Die Arme in einer hilflosen Geste ausgebreitet, trat er, zwei Schritte vor.

„Wir kennen dich, Phoolan Devi, und wenn die beiden Männer, die du suchst, bei uns wären, würden wir sie unverzüglich ausliefern.“

„Sie sind bei euch! Seit Tagen folgen wir ihren Spuren.“

Der Alte schüttelte das weiße Haupt. „Nein“, sagte er bestimmt, „du irrst …“

Die Frau bewegte kaum die rechte Hand. Alles ging blitzschnell. Der Krummdolch sauste durch die Luft und bohrte sich zwischen die Rippen des Mannes. Niemand anderes als Phoolan hätte die Waffe so handhaben können.

Der Dorfälteste ließ ein ersticktes Ächzen vernehmen, seine Augen weiteten sich in ungläubigem Entsetzen.

„Du – suchst am – falschen Ort … Verschone die Menschen …“

Unmittelbar vor dem Brunnen brach er zusammen, versuchte noch einmal kraftlos, sich aufzurichten, und blieb dann reglos liegen. Phoolan hatte nur einen verächtlichen Blick für ihn.

Sie gab ihren Männern einen befehlenden Wink.

„Ich will die Verräter! Sofort!“

Die Dacoit blieb beim Brunnen und beschränkte sich aufs Beobachten, während ihre Kerle die Häuser durchsuchten und plünderten.

Den Frauen wurden die Ohrringe und die silbernen Arm- und Fußreifen abgenommen. Auch ein bißchen Geld fand sich in den absonderlichsten Verstecken. Frauen, deren Männer sich zur Wehr setzten, spürten die Wut der Räuber besonders.

Nach einer Stunde gab es wohl keinen Stein in Samatrai, der nicht umgedreht worden wäre. Mit bebender Stimme fragte Phoolan Devi noch einmal nach den Gesuchten, die bis vor kurzem zu ihrer Bande gehört hatten, aber die Dörfler behaupteten, seit Wochen keine Fremden gesehen zu haben.

Phoolan war höchst unzufrieden, und in ihrem Zorn wurde sie stets unberechenbar.

„Ihr lügt!“ schrie sie mit sich überschlagender Stimme. „Kushwant Shankar und Vijay Nain sind hier! Gebt sie heraus, dann geschieht euch nichts mehr.“

„Wie können wir etwas herausgeben, was wir nie gesehen haben, Herrin?“

Phoolan Devi vollführte eine unmißverständliche Bewegung mit dem noch blutigen Gurkhadolch.

„Nehmt die jungen Burschen mit!“ herrschte sie ihre Dacoits an. „Ich werde dieses Pack lehren, die Wahrheit zu sagen.“

Johlend zerrten die Bandenmitglieder neun junge Männer auf den Dorfplatz. Sie gingen alles andere als sanft mit ihnen um.

„Hab Erbarmen, Herrin! Mein einziger Sohn …“ Jammernd sank ein altes Weib auf die Knie und drückte die Stirn in den Staub. „Wir haben nichts Unrechtes getan.“

Phoolan verzog das Gesicht und spuckte verächtlich aus.

„Ich kann dir nicht helfen, meine Sorgen sind bestimmt größer als die deinen. Hör also auf zu jammern, davon wird nichts besser.“

„Herrin …!“

Die Dacoit und ihre Leute verließen das Dorf und schleppten die jungen Männer mit sich. Niemand wagte, sich ihnen entgegenzustellen.

„Na, los doch!“ schrie Phoolan, als sie das letzte Haus vor sich sah. „Greift an, tötet uns! Ich weiß, wie gern ihr jetzt über uns herfallen würdet. Aber selbst dazu seid ihr zu feige.“ Sie brach in schallendes Gelächter aus, das noch eine Weile zu vernehmen war.

Die beginnende Nacht verschluckte die Räuberbande, die den Pfad zum nahen Fluß nahm. Es dauerte lange, bis einige Dörfler das lähmende Entsetzen überwanden.

„Das Weib ist schlimmer als ein reißender Tiger. Phoolan Devi wird unsere Söhne töten und bald nach neuen Opfern suchen. Sie ist unersättlich.“

„Was können wir tun? Allein sind wir zu schwach. Wollt ihr es mit Dreschflegeln, Sensen und Mistgabeln mit der Bande aufnehmen?“

„Sie ist der Teufel in Menschengestalt. Niemand hat sie je im Kampf besiegt.“

„Dann müssen wir beten, damit uns die Götter beistehen und Phoolan verderben.“

Vom Fluß her peitschte ein Schuß durch die Nacht. Für einige Augenblicke herrschte entsetzte, atemlose Stille. Jeder fürchtete, gleich weitere Schüsse zu hören.

„Wollt ihr das?“ keuchte die alte Frau, die sich vor der Dacoit erniedrigt und in den Staub geworfen hatte. „Wenn wir Ohren und Augen verschließen und uns verkriechen, statt uns zur Wehr zu setzen, haben wir es allerdings nicht besser verdient. Was soll aus Samatrai werden ohne unsere Söhne?“

Sie hatte Mühe, ihr Zittern zu verbergen, als sie nach einer dreizackigen hölzernen Forke griff, die an einer Hauswand lehnte.

„Den Mist kann ich damit aufspießen – warum nicht auch dieses verfluchte Mordweib?“

Sie hatte nichts zu verlieren außer ihrem Leben. Die anderen schon, sie versuchten sogar, die Alte zurückzuhalten.

„Du wirst uns alle ans Messer liefern, Ramkali. Du bist verrückt. Geh nicht weiter!“

„Ich weiß, was ich tue – im Gegensatz zu euch.“ Mit der Mistgabel stieß die Frau nach zwei Männern, die ihr den Weg vertraten. Sie entwickelte plötzlich Kräfte, die ihr niemand zugetraut hätte. „Dein Sohn ist auch dabei, Shri Ram Singh, und deiner, Gurh Datta. Wollt ihr euch später vorwerfen, sie in den Tod geschickt zu haben?“

Ein zweiter Schuß fiel. Zumindest Singh wußte, daß die alte Ramkali recht hatte und es wenig nutzte, den Kopf in den Sand zu stecken. Nur wenn sie entschlossen zusammenhielten, hatten sie eine Chance.

Er besaß ein altes schartiges Krummschwert, das die Dacoits verächtlich zurückgelassen hatten. Eine solche Waffe war immerhin besser als gar keine, und als er sie holte und Ramkali folgte, hatte er das Gefühl, daß sich das Schwert wie etwas Lebendiges in seine Hand schmiegte.

Mehr Männer und Frauen folgten ihnen. Keiner redete, ihre Gesichter wirkten verschlossen und unnahbar, aber sie waren bereit, den Kampf aufzunehmen.

Phoolan Devi hatte inzwischen die neun jungen Männer an der Uferböschung aufstellen lassen. Sie hatte die Pistole auf einen von ihnen gerichtet und abgedrückt, im letzten Moment aber den Lauf gesenkt, so daß die Kugel lediglich vor seinen Füßen ins Erdreich gefahren war.

„Wo verstecken sich die beiden Schufte?“ fragte sie. „Heraus mit der Sprache!“

„Wir wissen es nicht.“

In aufwallendem Zorn schlug Phoolan dem nächsten die Faust ins Gesicht.

„Was haben Shankar und Nain euch versprochen, damit ihr sie nicht verratet?“

„Wir kennen beide nicht. Seit Monaten waren keine Fremden in Samatrai.“

Die Dacoit riß den Dolch aus der silbernen Scheide, die blitzende Klinge ritzte eine blutende Wunde quer über den nackten Oberkörper des jungen Mannes.

„Ich kann auch anders“, schnaubte sie wütend. „Also reizt mich nicht. Wo verbergen sich die Verräter? – Du“, sie setzte dem Jüngling den Dolch an die Kehle, „ich warte nicht länger.“

„Keiner von uns weiß es.“

Phoolan Devis Rechte zuckte vor. Sie tötete den Mann in Gedankenschnelle, daß er nicht mal Zeit zu einer abwehrenden Bewegung fand. „Dreht euch um, verdammt!“ keifte sie und traktierte den Toten mit Fußtritten, bis er die sanfte Böschung hinunter ins Wasser rollte.

Was folgte, war ein Massaker an Wehrlosen. Phoolan hatte es nicht gewollt, aber die sturen Bauern hatten es herausgefordert. So war es meistens. Die Dacoit fragte sich hin und wieder, ob die Menschen das Leben verachteten, weil sie es häufig so achtlos wegwarfen.

„Wir bleiben in der Nähe des Dorfes“, sagte sie. „Vielleicht finden wir die Spuren wieder, denen wir gefolgt sind.“

Kusum Bikram, einer der umsichtigsten Männer, deutete nach Westen, wo das Dorf hinter einem Hügel lag. Im fahlen Schein des Mondes und vor dem Sternenhintergrund waren Leute zu erkennen, die dem Pfad zum Fluß folgten.

„Ob das Pack endlich Einsicht zeigt?“ fragte Phoolan. „Es wäre an der Zeit, daß sie uns Shankar und Nain ausliefern.“

Sie irrte.

Während sie ihre Pistole nachlud, erkannte sie an der Spitze des Trupps das alte Weib. Einige Männer begannen über die Mistgabel und die anderen Waffen der Dörfler zu spotten. Sogar Dasyu Gujjar, der Unterführer, konnte sich eine entsprechende Bemerkung nicht verkneifen. Er hatte inzwischen ebenfalls seine Steinschloßpistole nachgeladen. Außer Phoolan und ihm besaß kein anderer eine Feuerwaffe.

Mittlerweile war der letzte Rest des Tageslichts geschwunden. Da die Leichen der Ermordeten am Fuß der knapp mannshohen Uferböschung im Brackwasser lagen, konnten die Näherkommenden nicht erkennen, was geschehen war. Gleichwohl hegten sie die schlimmsten Befürchtungen.

Die Dacoit raunte ihren Männern zu, daß sie sich zurückhalten sollten. Sie war hinter den Verrätern her, und, bei allen Göttern, sie würde ihrer habhaft werden.

Die weißhaarige Alte führte die Dörfler an. Unmittelbar hinter ihr folgten zwei kräftige Männer. Ihre Gesichter wirkten verschlossen – Phoolan deutete das als Furcht und war zufrieden. Die Alte selbst stellte keine Gefahr dar, und die Männer und Frauen hatten sich ihr wohl nur angeschlossen, damit sie im Dorf nicht jedes Ansehen verloren.

Phoolan Devi kannte die Probleme, die sich aus solch kleinen Gemeinschaften ergaben, aus eigener Anschauung. Sie war in einem Kaff mit wenig mehr als vierhundert Einwohnern aufgewachsen – als zweite Tochter einer Familie mit sieben Kindern, und erst das jüngste war ein Junge. Shivnarain, ihr Bruder, zählte inzwischen elf Sommer. Gern hätte Phoolan wenigstens ihn wiedergesehen, doch das war seit Jahren unmöglich, die Umstände waren dagegen.

Mit einer unwilligen Kopfbewegung schüttelte sie alle Erinnerungen ab. Die Geister der Vergangenheit, die sie in unregelmäßigen Abständen zu quälen begannen, ließen sich nicht leicht vertreiben.

„Gib unsere jungen Männer heraus!“ forderte die Alte.

Phoolan Devi lachte hell. „Willst du mir drohen? Siehst du nicht, wie sehr ich vor dir zittere?“

Die Mistgabel zuckte hoch. Mit aller Kraft, deren sie fähig war, stieß Ramkali zu, doch die Dacoit reagierte schneller. Sie wirbelte zur Seite, umklammerte den hölzernen Stiel unmittelbar hinter den Zinken und zerrte die Waffe herum, so daß die Angreiferin mitgerissen wurde und den Halt verlor. Ramkali stürzte vor Phoolans Füße, ein schmerzhafter Tritt traf sie an der Schulter und ließ sie bleich zusammensinken.

Die Decoit zerbrach die Mistgabel über dem Knie und warf die Bruchstücke den Männern entgegen, die noch zögerten, anzugreifen. Im nächsten Moment hielt sie ihre Pistole in Händen und zielte auf den mit dem rostigen Schwert.

„Ihr seid hier, um eure Söhne zu holen“, sagte sie scharf. „Sie liegen unten am Fluß. Meinetwegen nehmt sie mit, aber geht mir schnell aus den Augen. Und noch etwas: Ich verlange, daß mir bis Sonnenaufgang die Gesuchten übergeben werden. Wenn nicht, werdet ihr eure Verstocktheit bereuen.“

Wehklagen erklang vom Fuß der Böschung und zeugte vom Schmerz und der Hilflosigkeit der Dorfbewohner. In ihrer Verzweiflung waren sie kaum zu überbieten.

„Das war eine erste Warnung!“ rief Phoolan Devi. „Ich habe noch immer erhalten, was ich haben wollte.“

Die Nacht gehörte den Verstorbenen.

Samatrai hallte wider von den Totengesängen, und erst als der Morgen dämmerte, zog Ruhe ein.

Die Decoits hatten zu dem Zeitpunkt längst Stellung bezogen. Der erste, der das Dorf verlassen wollte, war der Ziegenhirte mit seiner Herde. Dasyu Gujjar wies den Mann schroff zurück.

„Aber die Tiere brauchen Futter.“