3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BookRix

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Ich will erzählen, wie es damals war... Dieser Satz hat mich bewogen, Geschichten aus meiner Kindheit, die in den 1950er und 1960er Jahren liegt, zu erzählen. Unterstützt werde ich dabei von unzähligen Fotos aus alten Alben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 228

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

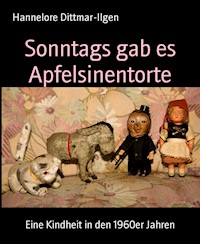

Sonntags gab es Apfelsinentorte

Eine Kindheit in den 1960er Jahren

BookRix GmbH & Co. KG80331 MünchenKinderjahre

Geschichten aus meiner Kindheit in den 1960er Jahren

Eine Idee nimmt ihren Lauf

Ich will erzählen, wie es war…

Dieser Satz hat mich bewogen, Geschichten aus meiner Kindheit, die in den 1950er und 1960er Jahren liegt, zu erzählen, Ereignisse und Erlebnisse, an die ich mich im Laufe der letzten Jahre erinnert habe, unterstützt durch unzählige Fotos aus alten Alben. Manchmal schildern meine Texte den ganz normalen Alltag, wie es in meiner Kindheit in der Schule zuging oder was es an Sonntagen zu essen gab. Mir sind jedoch auch lustige und teilweise schreckliche Episoden aus meiner Kindheit wieder eingefallen.

Alle Geschichten und Erzählungen in diesem Buch habe ich natürlich gemäß meiner Erinnerung aufgeschrieben. Dem einen oder anderen Leser, der mich und meine Familie gut kennt, mag auffallen, dass da etwas nicht stimmt, dass er es anders in Erinnerung hat. Oder dass ich gar Dinge durcheinander gebracht habe. Kann sein! Ich habe eben alles so beschrieben, wie ich es in Erinnerung habe und vor allem wie ich es damals – als Kind – wahrgenommen habe. Der Blick auf Geschehnisse und Dinge ändert sich ja auch im Laufe des Lebens. Heute mag uns auch vieles seltsam erschienen, aber die Zeiten damals waren anders. Auf diese Weise ist ja jede Kindheit auch ein Blick in eine andere Zeit mit anderen Werten, Wünschen und Vorstellungen.

Aber: Alles und alle beim Namen nennen? Nicht bei mir, ich habe in vielen Fällen passenden "Ersatz" gesucht. Sollte Ihnen dennoch der eine oder die andere bekannt vorkommen, so ist das purer Zufall und hängt vielleicht mit Ihren eigenen Erinnerungen zusammen.

Kindergeburtstag

In meinen ersten Lebensjahren wurde mein Geburtstag immer im elterlichen, kleinen Kreis zu Hause gefeiert. Meine Mutter hat eine Torte gebacken mit Schokolade und Butterkreme. Meine Geburtstagsgeschenke und das Kränzchen mit den Kerzen, genau so viele wie mein Alter, und eine Lebenskerze wurden immer auf mein kleines Tischchen gestellt. In späteren Jahren gab es Einladungen zu Kindergeburtstagen in der Nachbarschaft. Dort genügte, jedenfalls nach der Meinung meiner Oma, als Geschenk noch eine gute Tafel Schokolade. Aber ich glaube, die Beschenkten waren darüber weniger glücklich. Man muss in diesem Zusammenhang allerdings erzählen, dass es bei uns zu Hause wirklich gute Schokolade gab. Sie stammte von der ehemaligen Schokoladenfabrik Hardy in Darmstadt. Meine Oma kaufte dort immer einen größeren Kasten gemischte Tafeln. Besonders die Nougat-Schokolade war außergewöhnlich zart und lecker.

An meinem Tischchen feiere ich meinen 3. Geburtstag

An einige Geburtstagsfeiern aus meiner ersten Schulzeit erinnere ich mich noch recht lebhaft. Eingeladen wurden natürlich Kinder aus der Nachbarschaft, mit denen man die Schulbank drücken durfte, aber auch einige Mädchen aus der Schulklasse. Und: Die Geschenke wurden vielfältiger. Es gab vor allem Bücher, Spiele oder mal etwas für die Puppen. An zwei besondere Geschenke kann ich mich noch erinnern: Einer Klassenkameradin hatte meine Mutter, die immer die Ideen hatte, einen wirklich großen Ball eingepackt. Mit diesem riesigen Geschenk zog ich los und es machte tatsächlich Eindruck. Allerdings war das Mädchen über den Ball dann doch irgendwie enttäuscht, wahrscheinlich hatte sie etwas ganz anderes erwartet.

Und einmal war auch ich sehr enttäuscht: Ausgerechnet meine Freundin Karin brachte eine große Dose Kekse mit. Ich bin in Tränen ausgebrochen, meine Mutter musste mich trösten. Allerdings habe ich mich im Nachhinein mit dem Geschenk ausgesöhnt: Die Kekse waren ein Volltreffer, sie schmeckten ausgezeichnet. Es war nur schade, dass meine Freundin das nicht mehr mitbekommen hat.

Was haben wir so an den Geburtstagen gemacht? Natürlich gab es Kuchen und Plätzchen am Nachmittag und abends meistens Würstchen mit Kartoffelsalat oder bunt belegte Brote. Das war allerdings – zumindest für mich – gar nicht so interessant. Ungeduldig habe ich darauf gewartet, dass die Spiele losgingen.

Dabei handelte es sich meist um verschiedene Geschicklichkeitsspiele, die von den Erwachsenen oder älteren Geschwistern angeleitet wurden. Meine absoluten Renner waren „Topfschlagen“ und das „Schokoladenspiel“. Beim Topfschlagen wurden dem Kandidaten die Augen verbunden und dann musste er sich mit einem Kochlöffel auf die Suche nach einem Metalltopf machen, den die übrigen Gäste irgendwo abgestellt hatten. Laute Anfeuerungsrufe wie „heiß“ oder „kalt“ gestalteten die Suche aufregend. Und wenn man den Topf dann endlich durch lautes Schlagen gefunden hatte, war unter ihm ein kleiner Gewinn versteckt.

Auch beim Schokoladenspiel ging es ziemlich hektisch und laut zu. Eine Tafel Schokolade wurde zunächst in mindestens zwei Lagen Papier eingewickelt und verschnürt und dann auf den Tisch gelegt. Handschuhe, Schal und Mütze sowie Messer und Gabel lagen bereit. Nun wurde reihum gewürfelt. Derjenige, der eine „6“ gewürfelt hatte, durfte die Kleidungsstücke anziehen und konnte sich mit Messer und Gabel an die Schokolade machen. Allerdings währte das Vergnügen nie lange, denn schon wieder erklang es laut „6“, und man bekam seine Ausrüstung in großer Hast abgenommen. So konnte eine Tafel Schokolade eine ganze Zeitlang völlig unversehrt bleiben. Ein anderes Spiel taufte ich „Mitternachtsspiel“, denn es musste unbedingt bei absoluter Dunkelheit durchgeführt werden (was den Eltern oft unrecht war, denn so zog sich der Kindergeburtstag noch in den Abend hinein.…). Die Teilnehmer machten sich durch Geisterlaute und allerhand Blödsinn bemerkbar und mussten erkannt oder gefangen werden. Ich habe keine Ahnung, was ich daran so toll fand!

Als ganz spezieller Geburtstagskuchen gab es in meiner Kindheit oft den Kalten Hund. Diese Kekstorte wird im Kühlschrank oder im kühlen Keller „gebacken“ und liebevoll mit bunten Zuckerstreuseln oder Liebesperlen verziert. Und auch wenn wir die größten Schokomäuler waren, mehr als ein oder zwei Stücke hat keiner von uns geschafft.

Das Originalrezept verwendet leider rohe Eier. Aus Furcht vor Salmonellen habe ich es leicht abgewandelt, was ihm geschmacklich keineswegs schadet. Vielleicht möchten Sie das alte Kinderrezept einmal ausprobieren. Aber warnen muss ich trotzdem: Es ist eine Kalorienbombe!

Der Kalte Hund

Sie benötigen: 250 g Kokosfett (z.B. Palmin) oder Butter, ca. 50 ml Dosenmilch, 250 g Zucker, 75 g Kakao, 1 Essl. löslicher Kaffee, 1 Prise Salz, 1 Essl. Rum; Butterkekse

So gehen Sie vor: Lassen Sie zunächst das Fett schmelzen und dann wieder abkühlen. Es soll jedoch nicht fest werden.

Inzwischen vermischen Sie die restlichen Zutaten, außer den Keksen natürlich, zu einer Masse. Nun nach und nach das erkaltete Fett unterrühren. Die Schokomasse sollte schön cremig sein.

Legen Sie eine Kastenkuchenform oder längliche Plastikdose mit Backpapier oder Alufolie aus und füllen sie etwas Schokomasse als Boden ein. Darüber legen Sie nun nebeneinander Butterkekse, darüber kommt wieder etwas Schokomasse. So füllt sich schichtweise die Form. Die oberste Schicht sollte Schokomasse sein, die schön glatt gestrichen wird. Die Kekstorte mit bunten Zuckerstreuseln, Liebesperlen oder Nüssen verzieren und im Kühlschrank erstarren lassen.

Die Schokomasse kann man auch „auf die Schnelle“ herstellen, indem man 250 g Kokosfett und 400 g Kuvertüre raspelt und dann durch Erhitzen schmilzt. Diese Füllung ist aber fettiger!

Eine etwas weniger süße Variante erhält man, indem man die Butterkekse durch Knäckebrot (Sorte Weizen) ersetzt. Dann sollte man aber als unterste Lage mit Knäckebrot beginnen. Das Brot oder Kekse können auch in kleinen Stücken unter die Schokomasse gegeben werden, das erspart das Schichten.

Und noch eine leckere Anwendung ist mit der Schokomasse möglich: Man kann Schokoladenwurst daraus machen, auch eine Erinnerung aus Kindheitstagen. Dazu mischt man unter die Masse noch gehackte Nüsse oder Mandelstifte und lässt sie im Kühlschrank soweit abkühlen, dass sie formbar wird. Dann zu einer runden Wurst rollen. Das geht am besten in Folie. Zum Schluss in Zuckerstreuseln wälzen und... anschneiden.

Toll an den Geburtstagen war auch, dass ich mir ein Mittagessen wünschen konnte. Dieses Lieblingsessen wurde immer mal wieder abgewandelt. Ich erinnere mich, dass ich mir in den ersten Lebensjahren häufig Bratwurst mit Kartoffelbrei erbeten habe. Dann mochte ich besonders gern Hähnchen mit Reis, auch meine Schwester hat dieses Gericht irgendwann gewählt. Man konnte es mit den Fingern essen und die Knochen abnagen. Und auch Linsensuppe habe ich mir einige Male gewünscht, sie musste schön sauer sein. Aber das beste Essen war immer noch Sauerbraten mit selbst gemachten Kartoffelklößen. Die Sauce des Bratens musste gut sauer sein, oft habe ich mit einem Löffel noch Sauce extra gegessen.

Und heute? Erst einmal kann ich es als dreifache Mutter heute gut verstehen, warum meine eigene Mutter meinem Kindergeburtstag mit einigem Schrecken begegnete und jedes Mal – im Gegensatz zu mir – froh war, wenn er endlich über die Bühne gegangen war. Es musste ja nicht nur etliches vorbereitet werden… es war auch unter Garantie – besonders weil mein Geburtstag in den Winter fällt und man nicht draußen herumtoben konnte – sehr stimmungsvoll (man könnte auch sagen „laut“) an diesem Tag und es ging nicht selten alles drunter und drüber. Und ich selbst war oft – sehr zum Leidwesen meiner Mutter und wahrscheinlich auch der Gäste – der größte Kasper in dieser Runde.

Das Wunschessen haben wir auch in unserer Familie eingeführt, meist findet sich sogar ein spezieller Koch für diesen Abend, denn meine Kinder sind inzwischen groß und beschenken sich untereinander oder uns mit einem ganz ausgefallenen Essen. Den Kalten Hund stellen wir auch heute noch her, aber natürlich nicht nur an Geburtstagen.

Meine Freundin Karin

In den ersten Jahren war Karin meine beste Freundin. Sie wohnte mit ihren Eltern gerade über die Straße und war ein Jahr jünger als ich. Wir haben mit unseren Puppen und Teddys zusammen gespielt, im Garten, in unserer Garage oder auch im Haus. Und natürlich haben wir auch viel Quatsch gemacht und laut gelacht. Leider kam sie zum Spielen nur selten aus dem Haus. Sie verbrachte die meiste Zeit drinnen mit ihrer Mutter, das kam mir damals (und auch heute noch) sehr seltsam vor. Und auch das Einladen zu mir war oft schwierig, immer waren sie irgendwie „nicht da“. An einen Fall kann ich mich jedoch erinnern, bei dem es nicht an ihrer Mutter lag, dass wir nicht zusammen spielen konnten: Es war unmöglich, die Straße zu überqueren. Nach mehreren Tagen Regen waren dort nur Matsch und Pfützen.

Heute denke ich, dass es ihrer Mutter wahrscheinlich nicht recht war, wenn wir zusammen spielten. Über Gründe kann ich nur spekulieren: Sie fand mich albern, ich war kein Umgang für ihre Tochter. Aber immerhin durfte sie zu meinen Geburtstagen kommen, an eine Feier bei ihr kann ich mich beim besten Willen nicht erinnern, auch wenn wir in den ersten Grundschuljahren noch befreundet waren.

Dann haben wir uns allerdings aus den Augen verloren, denn sie sind weggezogen. Vermisst habe ich Karin seltsamerweise nicht, denn in der Schule gab es inzwischen neue Freundschaften.

Die Osterhasenwiese

Im Odenwald gibt es eine Osterhasenwiese! Ich muss es wissen, denn in meiner Kindheit fuhren wir an Ostern dorthin. Sie lag im hinteren Teil des Ohrenbachtals, was schon als erster Hinweis auf den Osterhasen zu verstehen ist. Diese Wiese war an einem Abhang und außerordentlich buckelig und krumm. Den Erzählungen meines Vaters entsprechend musste der Osterhase auf seinem Weg zu den Kindern jedes Jahr über diese Wiese, augenscheinlich war er also ein Odenwälder. Da die Wiese jedoch so viele Hoppelstellen aufwies, musste der Hase öfter hüpfen oder er stolperte sogar. Bei dieser Gelegenheit sprangen immer mal wieder einige Sachen aus seinem Rückenkorb, die dann auf der Wiese liegen blieben. Der Hase bemerkte das natürlich nicht, denn er hatte es immer eilig.

So machten wir uns also auf den Weg, die verlorenen Osterschätze zu heben. Mit einem Körbchen begann ich meine Suche. Und tatsächlich konnte ich kleinere Eier aus Schokolade oder auch mal ein Häschen finden. Mein Vater hatte also Recht und wusste über den Odenwälder Osterhasen augenscheinlich gut Bescheid! Man musste allerdings sehr genau die ganze Wiese ablaufen, denn es war ja nicht genau bekannt, wo genau der Hase entlang geflitzt war.

Später sind wir dann auch noch ein paar Mal mit meiner (kleineren) Schwester hingefahren, aber die Osterhasenwiese hatte natürlich nicht mehr den Zauber meiner Kindheit. Zudem erzählte meine Mutter, sie hätten, damit ich ordentlich was finden konnte, manche Eier halt mehrmals auf der Wiese ausgelegt. Gemein!

Und heute? Meine Kinder glauben natürlich schon lange nicht mehr an den Osterhasen, aber gefärbte Eier und kleine Naschereien nehmen sie natürlich noch gerne an Ostern an. Dem immer mehr ausufernden Rummel um Geschenke, der schon fast an Weihnachten erinnert, haben wir uns nicht angeschlossen. Ostern ist ein Familienfest, bei dem – da bin ich auch etwas heidnisch geprägt – der kommende Frühling mit einem herrlichen Osterfrühstück begrüßt wird. Als die Kinder noch klein waren, haben wir übrigens noch einen Brauch aus der Familie meines Mannes übernommen. Dort wurden am Samstag vor Ostern Osternester aus Moos und Zweigen angefertigt. Die Nester wurden teilweise mit Blumen aufwändig dekoriert und waren schön anzusehen, schließlich sollte der Osterhase animiert werden, genau dort hinein seine Ostereier zu legen. Und oh Wunder: Es klappte!

Backen für Weihnachten

Die weihnachtliche Stimmung fing in meinem Elternhaus schon beim Plätzchenbacken an. Ich kann mich noch gut erinnern, dass meine Oma in den meisten Jahren irgendwann in der Vorweihnachtszeit zu mir sagte, dass wir heute mit dem Plätzchenbacken anfangen würden. Das hieß, dass sie einen Knetteig herstellte, aus dem wir dann mit unseren Förmchen Motive ausgestochen haben. Meine Oma (und auch meine Mutter) passten aber gut auf, dass ich nicht zu viel von den Teigabfällen naschte. Ich kann mich jedoch nicht erinnern, dass es mir davon einmal schlecht geworden ist. Die Plätzchen wurden sorgfältig auf Bleche gesetzt, mit Eigelb bestrichen und mit bunten Zuckerstreuseln, ein absolutes Muss auch heute noch, bestreut. Und dann verbreitete das Backen den unverkennbaren Weihnachtsduft in der Küche. Die ersten Plätzchen durften noch heiß probiert werden, das waren immer die besten.

Als zweite Sorte haben wir immer das Spritzgebäck gemacht. Bei uns wurde es aber nicht, wie der Name suggeriert, mit einem Teigbeutel auf das Backblech gespritzt, was eine harte und anstrengende Arbeit ist. Wir hatten dafür einen Aufsatz, der auf den Fleischwolf geschraubt wurde und aus dem Teig hübsche sternförmige Würstchen formte, die in den lustigsten Formen auf die Backbleche wanderten. Makronen waren auch ein traditionelles Gebäck bei uns. Ein Problem war dabei immer, dass das Eiweiß auch gut steif war, mussten wir es doch mit einem kleinen Handrührer schlagen. Dann wurden mit zwei kleinen Löffelchen Teigklößchen auf runde Oblaten gesetzt. Ich erinnere mich, dass ich die Oblaten viel lieber gegessen hätte, statt die Makronen darauf zu setzen.

Viel Mühe machte die Herstellung von Schokoladina. Dabei handelt es sich um ein Lagengebäck: Auf ein Backblech wurden dünne Schichten Schokoladenmasse gestrichen, zwischen die Lagen von rechteckigen Oblaten kamen. Und alles musste hauchdünn sein. Man hatte also für die Backblechhöhe mindestens 5 Schichten Schokolade zu verteilen. Wer das je einmal probiert hat, weiß, dass alles verrutscht und klebt. Dann kam das Backblech ins Kühle und am nächsten Tag wurden rautenförmige Plätzchen daraus geschnitten, auch wieder nicht ganz einfach. Wenn ich ehrlich bin: Die Plätzchen sind lecker, aber ich stelle sie wegen der aufwändigen Kleckserei nicht her.

Eine Lieblingssorte meiner Mutter waren augenscheinlich Springerle, ein Anisgebäck. Der Teig dafür wurde auf Aniskörnern, ein Gewürz, das ich damals übrigens nicht ausstehen konnte, ausgerollt und dann mit einem Holzmodel geformt. Mit einem kleinen Rädchen hat meine Mutter die einzelnen Plätzchen dann voneinander getrennt. Nun kamen die Plätzchen auf ein Blech und mussten über Nacht trocknen. Meine Mutter sagte dazu immer, die Springerle müssten „Füßchen“ bekommen, ich konnte jedoch am anderen Tag keine entdecken. Auf jeden Fall waren die Plätzchen nach dem Backen knallhart, ich habe davon kein einziges gegessen! Aber meine Mutter hat die Springerle unverdrossen in ihren Kaffee getunkt. Viel mehr liebte ich die Vanillekipferl, die meine Mutter nach einem alten Rezept ihres Onkels herstellte. Der duftige Vanillezucker (auch wenn wir nur mit Vanillinzucker in dieser Zeit backten!) war für mich der Inbegriff des Weihnachtsduftes. Ich liebe diesen Duft auch heute noch, viel mehr als Zimt.

Meine Mutter hat auch das Rezept für einen ganz besonderen Weihnachtsstollen. Ich vermute, er wurde in ihrer Heimat, dem Sudetenland, so gebacken. Er wird nämlich mit Backpulver und Quark hergestellt und nicht aus Hefeteig wie der bekannte Dresdner Christstollen. Wer einmal das zarte und saftige Ergebnis probiert hat, ist von dieser Version überzeugt. Ich kann mich erinnern, dass meine Mutter früher den Stollen aus Teigzöpfen, dazu noch mehrlagig, geflochten hat. Später hat sie den Teig der Einfachheit wegen übereinander geschlagen, und es war dann auch gut so. Diesen Unterschied schmeckte man sowieso nicht.

Die Rezepte für unsere weihnachtliche Bäckerei stammten übrigens aus kleinen Werbeheftchen für Speisestärke, Vanillezucker oder Backpulver. Ich kann mich nicht erinnern, dass je ein Kochbuch dafür aufgeschlagen wurde. Ich habe unsere Traditionsrezepte irgendwann einmal meiner Mutter abgeschwatzt und hüte sie sorgfältig in einem kleinen Ringbuch. Auch heute noch backe ich danach. Auch den Packungen der Oblaten für die Makronen lagen immer kleine Faltblätter mit Rezepten bei. Übrigens haben wir die meisten Plätzchen mit „guter Butter“ gebacken, auch wenn diese teurer als Margarine war. Diese Verschwendung gehörte zu Weihnachten einfach dazu.

Meine Oma hat sogar oft erzählt, dass sie in den Jahren vor dem Krieg immer Eier in Flüssigglas für die Weihnachtsbäckerei aufgehoben hat. Hühner legten in der damaligen Zeit nämlich noch nicht das ganze Jahr frische Eier. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen! Auch das Mehl wurde in meiner Kindheit noch gesiebt. Und das hatte zwei Gründe: Oft war das Mehl klumpig und wurde durch das Sieben schön locker für das Backen. Und zum anderen fand sich in der einen oder anderen Tüte immer mal wieder Fremdgut. Wenn es nur ein Same oder Dreckteilchen war, war alles gut. Manchmal fanden wir aber auch die nicht gerade appetitlichen Hinterlassenschaften von Mäusen oder kleine schwarze Käferchen im Mehl. Das sollte natürlich nicht mit in das Gebäck kommen.

Und heute? In meinen Jugendjahren habe ich vor Weihnachten immer wieder neue Sorten Plätzchen ausprobiert. Und in meiner Studentenzeit haben wir jedes Jahr an einem Samstag vor Weihnachten mit allen Freunden und Bekannten Plätzchen in unserer Frankfurter Wohnung gebacken. Jeder musste ein Rezept aussuchen, den Teig herstellen und wir haben dann gemeinsam die Plätzchen gebacken. Wenn wir am Ende des Samstags dann fix und fertig von unserer Backerei waren, gab es einen großen Topf Suppe. Während des Essens konnten die gebackenen Werke dann abkühlen, wir reinigten die Küche und zum Schluss kam das Beste: Jeder bewaffnete sich mit einer möglichst großen Schüssel und die Plätzchen wurden verteilt. So konnte jeder dann von allen Sorten mit nach Hause nehmen. Diese Tradition haben wir auch später fortgeführt und dann sogar die Kinder in diese Aktion einbezogen. Sie ist allerdings in den letzten Jahren eingeschlafen, auch weil nicht immer ich die Einladende sein wollte und damit die ganze Arbeit hatte. Vielleicht ist auch der vorweihnachtliche Stress, den ich heute als besonders schlimm empfinde, schuld daran, dass sich keine „Mittäter“ fanden.

Auf jeden Fall habe ich in dieser Zeit viele interessante Plätzchen kennen gelernt. Aber wenn ich ehrlich bin: Auch heute noch backe ich an einem Samstag vor Weihnachten Plätzchen, aber fast nur traditionelle Sorten, sie schmecken – wohl auch wegen der Erinnerung – einfach am besten und gelingen garantiert. Keine noch so raffinierte Kreation in irgendwelchen Kochheften kann mich davon abbringen. Den Spitzgebäck-Aufsatz für den Fleischwolf habe ich übrigens von meiner Mutter bekommen. Besonders mein Sohn legt gerne die verrücktesten Formen aus den Teigwürstchen. Nur Teignaschen ist heute strikt verboten: Da die meisten Teige Eier enthalten, habe ich einfach Angst vor einer Salmonellen-Infektion, so wie es einmal im Kindergarten passiert ist. Eigentlich schade, denn das Teignaschen war eines der schönsten und wichtigsten Beschäftigungen beim vorweihnachtlichen Backen.

Weihnachts-Quarkstollen

Zutaten: 500 g Mehl, 1 Päckchen Backpulver, 1 Päckchen Vanillezucker, 200 g Zucker, Muskatnuss, 1 Fläschchen Rumaroma, 2 Eier, 175 g Butter, 250 g Quark, 250 g Rosinen, 150 g gehackte Nüsse und je 100 g Zitronat und Orangeat, gewürfelt

Man stellt aus den Zutaten einen festen Knetteig her und füllt damit am besten eine Brotbackform. Man kann den Stollen auch, so wie das meine Mutter früher immer gemacht hat, flechten. Der Stollen wird dann bei 180 °C 2 Stunden gebacken; evtl. muss man ihn mit Alufolie abdecken, damit die Oberseite nicht zu dunkel wird. Der Stollen wird noch heiß mit zerlaufener Butter bepinselt und mit Puderzucker bestreut. Ich tränke ihn zusätzlich mit einem Gläschen Likör, z.B. Marillen, Pfirsich oder Orange. Den Stollen dann gut abkühlen lassen und in Alufolie verpacken, damit der durchzieht. Kühl lagern.

Wir feiern Weihnachten

Weihnachten begann für mich in meiner Kindheit, wie auch heute noch in meiner Familie, schon lange vor Heiligabend. Wir starteten mit einem Kranz aus grünen Tannenzweigen und roten Kerzen, der mit schönen, frisch gebügelten roten Bändern an einen speziellen Ständer gehängt wurde, in die Adventszeit. Besonders gut habe ich die heimelige Atmosphäre am ersten Advent in Erinnerung, an dem meine Mutter dann beim Dunkelwerden die erste Kerze anzündete. Im stimmungsvollen Kerzenschein knackte sie immer Nüsse für uns. In meiner Ungeduld wollte ich an diesem ersten Adventssonntag immer weitere Kerzen anzünden, aber meine Mutter bestand darauf, dass an diesem Tag nur die eine Kerze des Adventskranzes brennen durfte. Schade, denn ich hätte gerne eine, wenn auch noch so kleine Kerze für mich gehabt, denn ich liebte (und liebe) Kerzen über alles. Aber natürlich hatte sie Recht!

Immerhin schon vier Kerzen: Advent im Jahr 1958

(Im Hintergrund unser Kachelofen und darüber mein Adventskalender)

In der Vorweihnachtszeit verschwanden auch regelmäßig einige meiner Puppen. Es war einfach rätselhaft, wo sie hingekommen waren. Am Heiligabend löste sich jedoch das Rätsel: Meine Mutter hatte sich die Puppen geholt und hatte für sie, oft abends nach ihrer anstrengenden Arbeit, noch Kleidchen, Strümpfe oder sonstige Bekleidungsstücke für sie gehäkelt oder gestrickt. So waren an Weihnachten immer einige meiner Puppen neu eingekleidet. Leider wurden meine viel geliebten Bärchen nicht so intensiv bedacht …

Der Heiligabend begann dann damit, dass die Tür zum Wohnzimmer immer auf wundersame Weise mit einem kleinen Riegel aus Draht verschlossen war. Meine Eltern hatten am Vorabend, nachdem ich schon im Bett war, heimlich den Baum aus dem Garten hereingeholt, den Weihnachtsschmuck vom Dachboden herunter gebracht und den Baum geschmückt. Ich sollte das Ergebnis keinesfalls vorher sehen. Der Tag zog sich in die Länge, daran konnten auch die schönen Kindersendungen im Fernsehen, die so bedeutsame Namen wie „Wir warten aufs Christkind“ trugen, nichts ändern. Immer wieder habe ich heimlich zur Tür geschielt, ob nicht ein verräterischer Laut oder Kerzenschein hinter der Tür die Ankunft des Christkindes ankündigte. Und ich habe meine Eltern mit Sicherheit gequält, so wie es Kinder eben machen, wenn die Geduld am Ende ist.

Voller Ungeduld öffne ich die Tür zum Weihnachtszimmer (1958)

Wenn dann (endlich!!) durch die (matte) Glasscheibe die Kerzen zu sehen waren, die mein Vater natürlich still und heimlich angezündet hatte, wurde der kleine Drahtriegel abgemacht und ich durfte vorsichtig die Tür zum Weihnachtszimmer öffnen: Die Kerzen brannten auf dem Baum, unter dem Baum lagen die Geschenke, Puppenküche und Kaufladen waren aufgebaut und die Puppen waren frisch eingekleidet. Herrlich und spannend zugleich! In meiner Kindheit hatten meine Eltern auf dem Baum noch echte Kerzen. Diese Stimmung lässt sich mit elektrischer Beleuchtung nicht vergleichen. Der Baum wurde allerdings seltener angemacht, denn Kerzen kosteten Geld und man musste sie beaufsichtigen. In späteren Jahren mussten meine Schwester und ich nun etwas auf dem Klavier vorspielen. Bei mir war das allerdings nicht so beliebt, denn es zögerte das ersehnte Geschenkeauspacken nur unnötig hinaus.

Puppenküche und meine neu eingekleideten Puppenkinder im Jahr 1961

(Ganz links sitzt übrigens die Babypuppe Karin, über die ich später noch erzähle)

An Heiligabend gab es immer ein ganz besonderes Essen. Bereits zur Mittagszeit bereitete meine Mutter einen speziellen, weihnachtlichen Kartoffelsalat mit Heringsstückchen und Eihälften zu, den es zusammen mit heißen Würstchen nur an diesem Tag gab. Der Salat hatte den Vorteil, dass er schon Stunden vorher zubereitet werden konnte, dann gut durchgezogen war und nach der Bescherung schnell als Abendessen auf dem Tisch stand. Meine Schwester merkt dazu an, dass sie diese Salatvariation mit Hering bis heute nicht mag. Es gab also immer einen Teil des Salates ohne Hering für sie und meinen Vater, der keinen Fisch mag.

Und heute? Natürlich gestalte ich für unsere Familie jedes Jahr einen Adventskranz, dessen Kerzen wir dann an den Adventssonntagen anmachen. Dabei haben sich in der Familie zwei Parteien entwickelt: Die eine, zu der auch ich gehöre, versucht durch das Anzünden verschiedener Kerzen an den Sonntagen dafür zu sorgen, dass alle Kerzen in der Höhe etwa gleich abbrennen und so am letzten Advent alle vier Kerzen noch gleichlange herunterbrennen können. Der Nachteil ist natürlich, dass man allen Kerzen das Anbrennen ansieht. Anders gesagt: Es sieht so aus, als hätten wir schon vorzeitig den vierten Advent gefeiert.

Die andere Liga, zu der vornehmlich unsere Söhne gehören, wollen, dass die Kerzen schön der Reihe nach – wie es sich gehört – angezündet werden. Dabei nehmen sie den Nachteil in Kauf, dass die erste Kerze oft schon fast abgebrannt ist, die vierte jedoch erst am letzten Sonntag angemacht wird. Die beiden Weltanschauungen sind unvereinbar! In den letzten Jahren habe ich mich allerdings kleinlaut gefügt. Wer will schon immer Streit um diesen Punkt. Auf jeden Fall gibt es an diesen Sonntagen immer einen besonders feierlichen Adventskaffee mit frisch gebackenen Weihnachtsplätzchen, Stollen oder Früchtebrot.

Den Weihnachtsbaum schmücken wir eigentlich schon seit der frühesten Kindheit unserer Kinder gemeinsam. Dabei gibt es, das liegt in der Natur der Sache, natürlich oft genug Streit über den ultimativen, festlichen Baum. Ich liebe einfach rote Kugeln, den Wunsch kann ich aber nicht jedes Jahr durchsetzen. Auch die Aufgabenverteilung wird immer wieder kontrovers diskutiert, sodass das Baumschmücken einen Großteil des Tages am Heiligabend einnimmt. Bezüglich Kerzen und elektrischer Beleuchtung haben wir, meiner Ansicht nach, einen guten und tragfähigen Kompromiss gefunden: Wir schmücken den Baum mit Kerzen und legen zusätzlich dazu eine Lichterkette, die allerdings nur kleine Lämpchen hat. So können wir wahlweise stimmungsvoll mit Kerzen feiern oder einfach nur die Lichterkette anmachen.

Wenn der Baum dann endlich zur Zufriedenheit aller fertig gestellt ist, legen alle Familienmitglieder ihre Geschenke unter dem Baum bereit. Auch unsere Weihnachtskrippe wird vom Dachboden geholt und aufgestellt. Diese wurde jedes Jahr erweitert: Mein Mann kaufte jedes Jahr eine neue Figur dazu, sodass die Besucherschar im Geburtsstall, eine Holzhütte, die mein Mann gebaut hat, sich stetig vergrößert. Auch Puppenhaus und Kaufladen haben mein Mann und ich früher für unsere Kinder aufgebaut. Aber nach dem ersten Spiel war immer alles „umgeräumt“. Wir Erwachsenen würden es als Durcheinander bezeichnen! Auch hier haben wir immer mal wieder etwas ergänzt und die Vorräte im Kaufladen aufgefüllt.

Vor (!) der Bescherung gibt es unser spezielles Heiligabendmenü. Unser Familienessen an Heiligabend ist nämlich auf vielfachen Wunsch unserer Kinder ganz anders: Wir essen nach einer Vorspeise, die jedes Jahr neu ausgewählt wird, Maultaschen mit Buttersauce. Und als Nachtisch besorge ich immer eine Eispyramide, die wir aber nie schaffen. Seit einigen Jahren wird die Arbeit für dieses Menü akribisch aufgeteilt: Ein Familienmitglied ist für das Tischdecken zuständig, ein anderes bereitet die Vorspeise, jemand das Hauptgericht und einer ist für den Nachtisch verantwortlich. Und um die Getränke kümmert sich auch irgendwer.

Der Weihnachtskartoffelsalat aus meiner Kindheit

Zutaten: 1 kg Kartoffeln, mit der Schale am Vortag gekocht und noch heiß geschält, 100 g Dörrfleisch, 1 Gurke frisch oder eingelegt, 1 Zwiebel, 1-2 Matjesheringe (nicht zu salzig), Salz, Pfeffer, Essig und Öl, Fleischbrühe-Extrakt