9,99 €

Mehr erfahren.

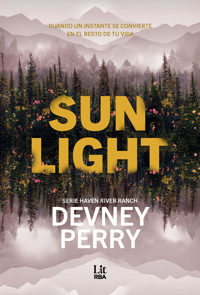

- Herausgeber: RBA LIT

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

SOLO SE NECESITA UNA NOCHE PARA CAMBIAR DOS VIDAS Conocí a Jax Haven en mi primer día en Montana. Era el desconocido más guapo que había visto en mi vida y, tras intervenir en la disputa en el supermercado que muy a mi pesar estaba protagonizando, me sonrió y me invitó a salir como si fuese lo más natural del mundo. Estuve tentada de aceptar… hasta que me dijo su nombre. Entonces hice lo que cualquier mujer sensata haría: rechazarle y fingir que no lo conocía cuando al día siguiente me incorporé como la nueva gerente del Rancho Haven River. Jax no es mi jefe, pero sí uno de los dueños del rancho y una distracción que no puedo permitirme. Así que me concentro en mi trabajo, en mi rutina, en cualquier cosa que no sean sus hipnóticos ojos o esa sonrisa encantadora. Me prohíbo pensar en lo bien que le quedan los tejanos gastados o en lo increíblemente atractivo que está con ese maldito sombrero vaquero. Todo iba según lo previsto hasta la fiesta de fin de año, cuando el champán me hizo bajar la guardia y acabar en su cama. Ahora ya no puedo seguir ignorando a Jax Haven, no con un bebé en camino.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 452

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Índice

1. Jax

2. Sasha

3. Jax

4. Sasha

5. Jax

6. Sasha

7. Jax

8. Sasha

9. Sasha

10. Jax

11. Sasha

12. Jax

13. Sasha

14. Jax

15. Jax

16. Sasha

17. Jax

18. Sasha

19. Sasha

20. Sasha

21. Jax

22. Sasha

23. Jax

24. Sasha

25. Jax

26. Sasha

27. Jax

28. Sasha

Epílogo Jax

Agradecimientos

Título original inglés: Sunlight.

Esta edición ha sido posible gracias a un acuerdo

con Amazon Publishing (www.apub.com)

a través de Sandra Bruna Agencia Literaria.

© del texto: Devney Perry, 2024.

© de la traducción: Laura Rins Calahorra, 2025.

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025.

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

Primera edición en libro electrónico: septiembre de 2025

REF.: OBDO575

ISBN: 978-84-1098-439-4

Composición digital: www.acatia.es

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.

1

Jax

El rugido que resonó en el aparcamiento del supermercado IGA parecía más animal que humano.

—Voy a llamar a la policía.

¿Qué narices? Las puertas automáticas de la tienda se cerraron detrás de mí justo cuando vi a Carla, la propietaria, discutiendo con una clienta. Ambas se aferraban a los extremos opuestos de un carrito lleno de bolsas de papel.

—No estoy robando. —La mujer tiró del carro—. Lo juro. Por favor. Necesito llevarme esto ahora, pero lo devolveré.

Carla soltó un bufido.

—¿Espera que me crea esa patraña?

Mi camioneta estaba estacionada en la otra punta del aparcamiento, pero, en vez de marcharme a casa, me dirigí al lugar del conflicto.

—Devuelva. Esto. Ya.

Carla subrayó cada palabra con un tirón tan fuerte que estuvo a punto de levantar a la joven clienta por los aires.

—Por favor. Lo que hay dentro es mío. Lo acabo de comprar. Solo necesito llevármelo a casa. —Hizo un ademán con el brazo—. Son tres manzanas. Estaré de vuelta en menos de quince minutos.

—No dejaré que me robe el carrito.

—No estoy robando…

—Señoras. —El tira y afloja cesó en cuanto posé la mano en la reja metálica del carro—. ¿Va todo bien?

—No, no va bien. —Carla tenía la cara encendida cuando centró la atención en mí. Sus mejillas hacían juego con el pelo, de un pelirrojo muy vivo—. Me quiere robar el carrito.

La joven abrió la boca, pero la cerró de golpe y tomó aire para recobrar la compostura. A continuación, me miró, y me dio un vuelco el corazón.

Preciosos ojos marrones. Cabello largo y liso del mismo tono chocolate, tan brillante que sus mechones reflejaban la intensa luz del sol del atardecer. Rostro en forma de corazón, con facciones delicadas, y una graciosa nariz cubierta de pecas.

«Mierda». ¿Quién era? Jamás la había visto por el pueblo, de eso estaba seguro. Tenía una cara que, sin duda, habría recordado.

—He venido andando desde casa.

Pronunció cada palabra con una voz suave y calmada. Cada sílaba servía para rebajar la tensión. Con cualquier otra persona, seguramente se habría salido con la suya; pero Carla era… Carla, y no destacaba por ser comprensiva.

—Di por hecho que las bolsas serían de plástico —añadió la mujer.

Ah. Ese había sido el error. Carla detestaba el plástico.

—Odio el plástico —le espetó la tendera—. Es malo para el medio ambiente.

La joven levantó una mano mientras con la otra sujetaba con fuerza el asa del carrito.

—No se lo discuto. Solo es que contaba con que hubiera bolsas de plástico y poder llevar varias a la vez hasta mi casa, que está a tres manzanas. No puedo cargar con todas estas bolsas de papel.

En el carro había al menos seis, además de cuatro litros de leche.

—Usted misma me ha cobrado la compra —siguió diciendo la mujer mientras miraba a Carla con ojos suplicantes—. Llevo helado para celebrar que acabo de mudarme. Solo quiero irme a casa y meterlo en el congelador antes de que se derrita.

Carla frunció los labios.

—De acuerdo. —Saqué la cartera y le tendí un billete de cien dólares—. Carla, ¿cuánto vale un carrito de estos?

—Doscientos setenta dólares más gastos de envío.

Cómo no; se sabía el precio de memoria. Tal vez no fuese una persona comprensiva, pero dirigía su negocio con mano de hierro.

—Toma. —Saqué otros dos billetes de cien y le tendí el dinero—. Te lo dejo en depósito. Acompañaré a esta señora a su casa y volveremos con el carrito. Si no es así, con este dinero podrás comprarte otro.

—Muy bien.

Carla me arrancó los billetes tan rápido que estuvo a punto de hacerme un corte con el papel. Después obsequió a la mujer con una mirada fulminante antes de alejarse hecha un basilisco.

—Madre mía… —Por fin la joven soltó el carrito y se llevó las manos a la cabeza para frotarse las sienes—. No sé si debería sentirme furiosa o avergonzada.

Me eché a reír.

—A veces a Carla le pueden los nervios.

—Vaya. —Soltó una larga exhalación—. ¿Es esto lo que me espera cada vez que venga a comprar?

—Qué va. La única vez que la he visto tan furiosa fue el día que pilló a su hijo birlando condones cuando éramos adolescentes. Aún disfruta echándoselo en cara, pero de eso hace quince años, nada menos.

—¿Solo quince años?

Elevó una de las comisuras de sus labios sonrosados. Dios, qué guapa era.

—Al final lo dejará estar. A lo mejor tarda un par de décadas, pero yo no perdería la esperanza.

La mujer bajó la vista al carrito, conservando su discreta sonrisa.

—Gracias.

—De nada.

—No tiene que custodiarme hasta mi casa. Le prometo que lo devolveré.

—Seguro que Carla nos está vigilando desde la puerta. Yo que usted no me arriesgaría a que me cogiera ojeriza, o sea que o la acompaño andando o me deja que la lleve en coche. Solo déjeme decirle que, si opta por lo último, le soltaré inmediatamente un sermón sobre el peligro de subirse a vehículos de desconocidos.

—No necesito sermones. Iré andando, gracias. Pero tampoco me apetece que un extraño al que acabo de conocer en el aparcamiento del súper sepa dónde vivo.

—Bien pensado —dije entre risas—. Puedo darle referencias. El sheriff es un buen amigo mío. Podemos llamarlo para que venga y atestigüe a mi favor. Claro que es muy posible que el helado no sobreviva a la espera.

—Pues entonces, por el bien de la tarrina de nata con cookies, me arriesgaré a que me acompañe andando. —Cogió el asa del carrito y se dirigió a la acera—. Lo siento mucho. Le he chafado la compra.

—No pasa nada. Ya la he hecho. —Saqué los rasca y gana del bolsillo de los vaqueros y se los enseñé antes de volver a guardarlos—. Tengo un trato con mi abuelo. Todas las semanas le compro un rasca y gana en cada una de las dos gasolineras del pueblo y otro en el supermercado. A cambio, mi abuela me invita a cenar una o dos veces.

—O sea que su abuelo tiene la oportunidad de hacerse rico y usted disfruta de cenas gratis. ¿Y su abuela qué? Me parece que sale perdiendo.

—Bueno… Le doy varios abrazos cuando voy a cenar.

Ella elevó sus cejas de arco perfecto. Me acerqué un poco más.

—Doy unos abrazos impresionantes.

A la mujer le brillaron los ojos mientras se reía en silencio. Inició el trayecto con paso ligero y natural.

Las ruedas del carrito traqueteaban sobre el pavimento y amortiguaban el ruido sordo de mis botas de vaquero a medida que recorríamos la primera manzana y la dejábamos atrás con demasiada rapidez.

—Creo que no he conocido nunca a nadie que ande tan deprisa. —Por lo general, siempre tenía que aminorar la marcha cuando caminaba al lado de una mujer, pero no era el caso—. No será por el helado, ¿verdad?

—Siempre ando deprisa. —Se encogió de hombros al tiempo que llegábamos a la primera esquina, y los dos miramos a ambos lados antes de cruzar. Al momento, estábamos en la segunda manzana y avanzábamos a todo trapo.

Pero aún no estaba dispuesto a que ese trayecto acabara. No tan pronto.

—Cuéntame una mentira.

Ella aminoró el paso (misión cumplida) y frunció el ceño.

—¿Eh?

—Que me cuentes una mentira.

—¿Por qué?

—¿Y por qué no? Me parece más interesante que charlar por charlar.

—Nadie me ha pedido nunca algo así. —Las comisuras de sus labios esbozaron un amago de sonrisa—. Pero vale. Me encantan los sándwiches de queso.

—¿Qué? —Me detuve en seco—. ¿No te gustan los sándwiches de queso?

—Ni un poquito.

Me llevé la mano al corazón.

—Es una de las dos cosas que sé cocinar.

—¿Y cuál es la otra?

—El desayuno como cena. Mis abrazos son impresionantes y mis tortitas también.

Y provocar orgasmos, pero eso prefería demostrarlo, no decirlo.

—Nunca he cenado un desayuno —dijo ella.

—¿Cómo? —Mi mandíbula estuvo a punto de chocar con la acera—. Nunca has cenado un desayuno… Pues es una lástima.

—Siento decepcionarte.

Esa vez su sonrisa fue más amplia, y siguió andando.

—Cuéntame un secreto.

—¿Secretos y mentiras? Creo que es la conversación más rara que he tenido nunca con un desconocido.

Rara, sí, pero, con suerte, inolvidable.

Lo pensó unos instantes antes de contestar y al fin respondió:

—No me gustan los gatos.

—Eres un monstruo. —Fingí horrorizarme y volví a llevarme la mano al pecho—. Carla tenía razón. Ibas a robarle el carrito, ¿verdad?

Ella soltó una carcajada y eso la transformó, como si hubiera encendido una luz que le irradiara el rostro. Sus ojos marrones emitieron un destello que reveló pinceladas de oro y canela. Sus dientes, blancos y regulares, resplandecieron al tiempo que sus mejillas se teñían de rosa.

«Vaya. Joder».

Me estaba metiendo en un lío.

—En mi defensa diré que soy alérgica —aclaró—. Pero preferiría una araña a un gato como mascota, y mira que me dan miedo las arañas. Los gatos no, pero no me gustan. Son demasiado independientes.

—¿Y los pequeñitos?

—Son muy monos, pero no tanto como los perritos.

—O sea que te gustan los perros. ¿Y los caballos?

—No he tenido ninguno cerca.

Nunca había cenado un desayuno y no había estado con caballos. Podría ocuparme de resolver ambos problemas.

Pero antes de poder invitarla a dar un paseo a caballo y cenar en el rancho, señaló un edificio de dos plantas con la fachada cubierta de tablas de color tostado. Por algún motivo, la tercera manzana había volado más rápido que las dos primeras.

—Vivo aquí.

Era una casa algo antigua, pero el césped del jardín estaba recién cortado y, dejando aparte la chatarra aparcada en el camino de entrada del vecino, la calle se veía tranquila. En la acera de enfrente, el otro vecino había saturado el patio con adornos hinchables de Halloween.

—Voy a guardar esto enseguida —dijo, deteniéndose al inicio del sendero que conducía a la puerta principal.

—¿Quieres que te ayude?

—No, ya puedo.

—Vale.

Quizá algún día me invitase a entrar, pero mientras no dejara de ser un desconocido, no pensaba insistir.

Hizo dos viajes corriendo con las bolsas hasta que vació el carrito y volvió a reunirse conmigo en la acera.

—Ya lo devuelvo yo —le dije, y di media vuelta con el carro.

—¿Te parece bien si te acompaño? Mi honor está en juego.

«Joder, ya lo creo».

—¿Y quién soy yo para negarte la posibilidad de defender tu honor?

Sonreí cuando ella me dio alcance, acompasó la marcha con la mía y me dejó llevar el carrito durante el camino de vuelta.

—Te toca. Cuéntame una mentira —dijo.

—Nunca miento.

—¿Esa es la mentira? ¿O me estás diciendo que no puedes contarme una mentira porque nunca mientes?

Le guiñé un ojo.

—Eso no vale. —Puso los ojos en blanco—. Bueno, pues cuéntame un secreto.

—No tengo secretos.

—Todo el mundo los tiene.

—Yo no.

Desde luego, en ese pequeño pueblo, no existían los secretos. Todos los trapos sucios estaban tendidos y bien expuestos los unos junto a los otros, y los míos no eran una excepción.

Examinó mi perfil mientras caminábamos.

—¿De verdad no vas a soltar prenda?

—Ya te lo he dicho. No miento y no tengo secretos.

Mantuve la mirada fija hacia delante mientras contenía la risa.

¿Cuándo fue la última vez que estuve tonteando de ese modo con una mujer? ¿Quizá en la universidad? Las chicas del pueblo eran majas, pero con ellas no era preciso ese tonteo preliminar. Mi buena planta me bastaba para llevármelas a la cama. Y, si no, me valía mi apellido.

Pero, joder, eso era divertido. Estimulante. Esa joven tenía algo que la hacía diferente. Era todo un desafío, ¿verdad?

En ese momento no se me ocurría nada mejor que ir a por ello. Pero ni siquiera sabía su nombre.

—Como tienes helado para luego, ¿qué te parece si cenamos antes? —le propuse—. No hay ningún sitio donde hagan tortitas, pero en el Thirsty Turtle preparan unas hamburguesas riquísimas.

Ella guardó silencio y siguió andando.

Con cada paso, el corazón me latía más y más cerca de la garganta. Tenía los nervios a flor de piel. ¿Estaría pensando en la manera de rechazarme? Por primera vez en muchísimo tiempo, estaban a punto de darme calabazas, ¿verdad?

Me hizo esperar, y mi invitación pendía entre ambos cuando enfilamos el último cruce y recorrimos el tramo de calle hasta el aparcamiento del supermercado.

—Estás poniendo en riesgo tu reputación al relacionarte con una presunta ladrona —dijo al fin.

«Hostia, sí». Eso era un sí. Me lo tomaría como un sí.

—Estoy dispuesto a correr el riesgo. —Le tendí la mano—. Soy Jax Haven.

—Haven. —Por un momento, algo parecido al pánico mudó su expresión, y abrió los ojos como platos—. ¿Del Rancho Haven River?

—Sí —dije arrastrando un poco la palabra.

Mi apellido solía ser una ventaja. ¿Por qué, entonces, se había puesto tan pálida?

—Ah. Hummm. —Se mordió el labio inferior al tiempo que daba un paso atrás, y luego otro—. Gracias, creo que será mejor que me limite al helado. Encantada de conocerte.

Un momento. ¿Qué? Antes de que tuviera tiempo de pedirle explicaciones, dio media vuelta y se marchó.

Me quedé con la mano aferrando el carrito y la boca abierta hasta que desapareció de mi vista.

—¿Qué coño ha pasado?

No. ¿Me había dicho que no?

¿Lo había malinterpretado? Estábamos tonteando, ¿verdad? ¿Qué narices acababa de pasar?

Mi buen humor se fue a la porra. Dejé el carrito en la fila antes de entrar en la tienda y extender la mano delante de Carla para que me devolviera el dinero. En cuanto me lo dio, salí sin pronunciar palabra y volví a la camioneta a pasos agigantados.

Conduje hasta el rancho acompañado por mi orgullo herido. Me preparé tortitas para cenar e hice lo posible por no pensar en la morenaza que debería estar compartiéndolas conmigo.

—¿Cuánto va a durar? —le pregunté a West.

—No lo sé. Diez minutos.

Suspiré.

—¿Qué hago yo aquí?

—Eres uno de los dueños del complejo turístico. —Me miró de reojo—. ¿Qué te pasa hoy?

—Nada —mentí.

Mi hermano frunció el ceño.

—Pues deja ya ese humor de perros.

—Hablas igual que papá —mascullé.

Adoraba a West, pero el hecho de que yo fuera nueve años menor era un problema, pues había veces que me trataba más como a un hijo que como a un hermano.

Estábamos de pie en el vestíbulo del edificio principal, bajo la luz de la lámpara de asta de ciervo. Los huéspedes, sonrientes, daban vueltas alrededor tomando café y sidra caliente. Una familia de cuatro miembros se hallaba frente al mostrador de recepción, con el equipaje a los pies, aguardando para firmar el registro de salida.

Esa mañana todo el mundo estaba muy contento. Excepto yo.

—Acabemos con la reunión cuanto antes.

Luego volvería a los establos para ensillar mi caballo y saldría a dar un largo y estimulante paseo. Quizá pasara el día fuera, disfrutando del aire fresco del otoño, y eso me ayudaría a olvidar a la mujer que había conocido el día anterior en el supermercado.

Al despertarme esa mañana, su rechazo me carcomía. Aún era peor que la noche anterior, que había pasado dando vueltas en la cama mientras reproducía mentalmente, minuto a minuto, aquel paseo junto a ella. Ni siquiera podía maldecir su nombre porque no sabía cómo se llamaba, joder.

Pero ella sí que sabía mi nombre. Y era evidente que le había bastado para salir corriendo en dirección contraria.

¿Sería amiga de alguna chica con la que me había liado? Quizá conocía mi debilidad por los rollos de una noche y había preferido apartarse. Pero ¿cómo lo había sabido? Era nueva en el pueblo, ¿no? A menos que, en los círculos de solteras, mi fama fuese peor de lo que imaginaba.

—Para.

West me dio una palmada en el brazo.

—¿Qué pasa? —le ladré.

—Deja de poner esa cara. Finge una sonrisa, por el amor de Dios. Esto es muy importante para Indya.

Le enseñé todos los dientes.

—Imbécil —masculló.

Relajé los labios y puse la mejor intención en suavizar el ceño que tenía fruncido desde el día anterior.

—No sé por qué hace falta contratar a un gerente. Ya te dije que me encargaría yo mientras Indya esté de baja por maternidad.

—Tú ya tienes bastante con lo tuyo. Y yo con lo mío. Al ritmo al que está creciendo el negocio, necesitamos ayuda. Si alguien se ocupa de dirigir el complejo y el rancho, todos estaremos más tranquilos.

—Vale. —Me crucé de brazos—. Pero espero que no sea marimandón, o marimandona.

—Es una mujer. Y seguro que no será marimandona.

—Indya lo es conmigo.

West se echó a reír.

—Conmigo también.

De la única mujer en el mundo de quien West aceptaba órdenes de buen grado era de su esposa. Quizá también aceptaría las de su hija, que estaba a punto de nacer.

En el pasillo se oyeron unas voces que los guiaron hasta los despachos de dirección, y West se volvió con una sonrisa de oreja a oreja al ver los rizos rubios de Indya.

Solía meterme con él porque, cuando su mujer andaba cerca, se volvía un puto bobalicón.

Pero me fue imposible articular palabra porque se me desencajó la mandíbula.

Junto a Indya estaba la ladrona de carritos.

Guapa. Impresionante. Tan perfecta como el día anterior.

«Que me aspen».

La sonrisa de Indya se volvió más radiante al acercarse a West.

—Chicos, me gustaría presentaros a Sasha Vaughn, la nueva gerente. Sasha, este es mi marido, West, y este es mi cuñado, Jax. Los tres somos propietarios por igual del rancho y del complejo turístico.

Lo de «por igual» no era del todo cierto. A mí me pertenecía una ínfima parte de ese sitio, en comparación con las de Indya y West. Pero ese detalle no importaba en ese momento. No cuando tenía ante mí unos ojos deslumbrantes y un suave cutis salpicado de pecas.

«Sasha». Se llamaba Sasha.

—Encantado de conocerte. —West le estrechó la mano—. Me alegro de que estés aquí.

—Yo también me alegro, señor Haven.

—West. Llámame West —la corrigió.

—West.

Sasha me dirigió una sonrisa de cortesía cuando me miró a continuación. Su cara no daba muestras de haberse sorprendido lo más mínimo, ni tampoco de reconocerme. A lo mejor se lo esperaba. Ella ya sabía con quién se encontraría esa mañana, pero ¿y yo?

No tenía ni puta idea.

—Encantada.

Extendió la mano en mi dirección.

O sea que era así como quería que fueran las cosas, ¿no? Quería fingir que lo del día anterior no había pasado.

Muy bien. Le seguiría el juego. Por el momento.

—Igualmente. —En cuanto nuestras manos se rozaron, sentí un cosquilleo bajo la piel. Y, por la forma en que abrió los ojos, ella también lo notó. Esbocé una sonrisita mientras prolongaba el contacto con sus delicados dedos un poco más de lo necesario, y luego la solté—. Bienvenida al Rancho Haven River, Sasha.

2

Sasha

Tres meses más tarde…

Un ruido metálico resonó en la ducha y se prolongó como si algo se estuviera abriendo paso por un laberinto de cañerías.

Tenía las manos en el pelo y los dedos cubiertos de espuma del champú. El agua templada corría en cascada por mi cuerpo desnudo.

Hasta que dejó de hacerlo.

«No. No, no, no».

Ya solo caía un chorrito.

—Ay, Dios. —Aún no me había aclarado—. Vamos. —Cogí la manija del grifo y la hice girar a ambos lados—. Por favor.

Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. Nada.

La poquita agua que quedaba se coló por el sumidero con un gorgoteo.

Solté un gruñido y apoyé la frente en la pared.

—Tiene que ser una broma. ¿Cómo es que mi vida se ha convertido en esto?

Odiaba esa ducha. Odiaba ese piso de alquiler.

Odiaba Montana.

Se me puso la piel de gallina al notar el aire frío. Salí corriendo de la ducha y me envolví con una toalla. Luego me escurrí el pelo para eliminar al máximo el agua y el jabón antes de correr hasta el armario y sacar unos pantalones de chándal calentitos.

Quizá el agua volvería pronto, pero, si esperaba mucho, llegaría tarde al trabajo. Y en ese momento el trabajo era lo único positivo de mi vida. No podía llegar tarde.

Por eso, y porque en el vestuario de mujeres había una ducha que seguro que tenía agua caliente.

Me apresuré a coger ropa limpia, un cepillo, el secador de pelo y el estuche del maquillaje, y me puse unas botas de nieve antes de dirigirme hacia la puerta.

El aire frío me sorprendió. Una simple bocanada me congeló los pulmones. Antes de llegar al coche, mi pelo mojado empezó a volverse blanco y a llenarse de carámbanos.

Me senté frente al volante del Mazda con el cuerpo temblando por el frío que me calaba los huesos. Necesité dos intentos para introducir la llave en el contacto. El motor emitió un ruido sibilante en señal de protesta, pero al fin arrancó. Cuando encendí la calefacción, lo único que salió fue una ráfaga helada que me dio en la cara, así que la apagué.

Al iluminarse el salpicadero, el termómetro marcó diez bajo cero.

—¿Qué estoy haciendo aquí?

Me froté las manos y las ahuequé frente a la boca para exhalar aire caliente en las palmas.

Con los dientes castañeteándome, esperé unos minutos a que el coche se calentara. Cuando el parabrisas estuvo por fin lo bastante deshelado como para ver el exterior, me puse a circular por la calle cubierta de nieve mientras echaba un vistazo al dúplex contiguo a mi apartamento.

Probablemente los vecinos siguieran durmiendo. Se habían pasado la noche follando de una forma escandalosa y salvaje, asegurándose de que su cabecero golpeara todas las veces posibles la pared que separaba su piso del mío. Qué cabrones. No habían parado hasta las tres de la madrugada, y a las cinco me había metido en la ducha.

Dios, necesitaba salir de allí.

Ir a algún sitio abrigado. Tranquilo.

Algún sitio donde hubiera agua caliente.

Pero, por el momento, estaba atrapada en Montana. Estaba atrapada en una casa de mierda. Estaba atrapada con temperaturas bajo cero. Estaba atrapada y punto.

Lo estaba en muchos sentidos; tantos, que había perdido la cuenta.

Pero al menos tenía un buen trabajo.

Avancé despacio por las calles secundarias de Big Timber en dirección a la carretera principal. Conducir por la nieve era una habilidad que aún no dominaba, y mi coche con tracción a dos ruedas se desplazaba sobre el hielo con la misma gracia que una jirafa lo haría sobre patines.

Fue un angustioso viaje de cuarenta y cinco minutos hasta el Rancho Haven River. Cada día que pasaba, detestaba más y más ese trayecto en coche.

Cuando me trasladé allí, tres meses atrás, disfrutaba conduciendo de casa al trabajo. Me gustaba pasar tiempo sola en la carretera y me cautivaba el paisaje salpicado de campos que se extendían entre las escarpadas cordilleras.

Pero entonces estalló la primera tormenta de invierno y el trayecto se convirtió en puro estrés. Incluso echaba de menos el tráfico de la hora punta de California, aunque era algo que jamás pensé que llegaría a admitir.

Para cuando salí de la carretera principal y entré en una carretera de grava cubierta de hielo, ya tenía los nudillos blancos. Pero no respiré hasta que pasé por debajo del arco del complejo turístico.

—Misión cumplida.

Tal vez ese trayecto fuera la única victoria del día, y tendría que repetirlo para volver a casa.

Me obligué a destensar los hombros mientras separaba un poco el cuerpo del volante. También pisé ligeramente el freno para aminorar y tomar la última curva.

En un momento dado, estaba encarando el camino de grava. Al siguiente, los neumáticos traseros patinaron y derrapé.

—Ay, ¡mierda!

Empecé a girar el volante de forma frenética, tratando de corregir la trayectoria, pero solo conseguí que también patinaran las ruedas delanteras.

—¡Para! ¡No! —Di un grito ahogado al ver que el coche se acercaba más y más a la cuneta—. ¡Por favor, para!

Hundí el pie en el freno.

El coche siguió patinando y se fue directo a la zanja, donde se detuvo con un golpe sordo.

—¡Joder! —Apreté el acelerador. El motor subió las revoluciones, pero el Mazda ni siquiera se movió.

No era posible que me estuviera pasando eso. Ese día no.

Estaba muy cerca. En línea recta, podía ver el tejado rojo de chapa de una de las cabañas de huéspedes. Casi podía percibir el olor del beicon y los huevos que alguien estaba preparando en el restaurante del edificio principal.

—¡Uf! —Apoyé la frente en el volante. Un mechón de mi pelo mojado se soltó del coletero y me azotó la mejilla—. Odio Montana.

Quizá, si hubiera sido una persona amante del aire libre, no me habría importado tener que caminar a través de la deslumbrante nieve de la mañana. Quizá, si hubiera dormido más de dos horas, no habría pospuesto la alarma y no me habrían cortado el agua de la ducha. Quizá, para empezar, si hubiera tomado mejores decisiones en los últimos diez años, no estaría en Montana.

Sin embargo, ahí estaba, recogiendo del asiento del acompañante la bolsa llena de productos de aseo personal. Porque, me gustara o no, tendría que llegar andando al trabajo.

El coche se había quedado inclinado hacia un lateral y, cuando intenté abrir la puerta, esta se cerró con todo el peso sobre mi brazo. Por eso me di la vuelta en el asiento y usé los pies para empujarla con fuerza y abrirla de golpe. Luego, con la bolsa colgada al hombro, salí como pude y, al instante, me hundí en la nieve hasta las rodillas.

Se me metieron trozos de nieve en las botas.

—Qué asco de invierno.

Parece que la madre naturaleza me oyó, porque una ráfaga de viento me arrojó cristalitos de hielo a la cara.

«Hija de puta».

Prácticamente tuve que clavar los pies en la nieve para poder avanzar y salir de la cuneta a cuatro patas. Cuando estuve en el camino de grava, me sacudí los pantalones de chándal para eliminar toda la nieve posible y caminé como pude hasta el edificio principal del complejo turístico.

El vaho del aliento se arremolinaba en torno a mi cara formando una nube blanca. Aún no había recorrido ni cincuenta metros y ya volvía a tener el pelo lleno de carámbanos. El aire frío me provocaba tal escozor en las fosas nasales que se me llenaron los ojos de lágrimas.

Había quien vivía allí por voluntad propia. Todo el año. Había quien acudía de visita. Porque le gustaba. ¿En serio?

Pero yo no era de ese tipo de personas.

En cambio, sí que era alguien que necesitaba un sueldo, y ese era el lugar en el que mejor me pagaban.

Oí el rugido de un motor a lo lejos.

—Por favor, por favor, que sea West.

El marido de Indya rescataría mi coche sin montar un numerito. No me ridiculizaría durante el resto de mi vida por haberme metido en la zanja.

Sin embargo, no fue la camioneta de West la que emergió de la curva, claro. No daba la impresión de que ese día mi suerte fuera a mejorar.

El Silverado gris que apareció ante mis ojos pertenecía a la última persona del mundo a la que deseaba ver esa mañana.

Jax Haven.

Y no iba solo. Por supuesto.

Mindi, una de las recepcionistas a mi cargo, viajaba en el asiento del copiloto.

Y eso significaba que, antes de mediodía, el complejo turístico en pleno sabría que me había quedado atascada en la cuneta.

—¿Qué estoy haciendo aquí? —mascullé—. Hoy no es mi día.

Jax aminoró la marcha hasta detenerse, bajó la ventanilla y me obsequió con una arrogante sonrisa radiante.

—Buenos días, Sasha. ¿Te has quedado atrapada?

—No, es que estaba probando la nueva zona de aparcamiento para los empleados —le espeté—. ¡Pues claro que me he quedado atrapada!

Estaba muy atrapada.

Junto a sus ojos azul cielo se formaron unas arruguitas mientras me miraba de arriba abajo y su expresión alegre se transformaba en una sonrisita ladeada.

La sonrisita de marras. Qué gesto tan chulesco; como si lo que fuese que estaba pensando le divirtiera a más no poder. Una mueca que, en cualquier otro hombre, me habría parecido condescendiente, pero que, por algún motivo, en su cara bonita era resultona, y precisamente por eso aún me molestaba más.

¿Miraba así a todo el mundo? ¿O solo era yo la infeliz destinataria de esa sonrisa? En los últimos tres meses, no recordaba un único encuentro con Jax en el que ese gesto insolente no se hubiera interpuesto entre nosotros.

Bueno, quizá la tarde del supermercado. Aquel día no me sonrió de ese modo. Pero estaba haciendo todo lo posible por borrar ese episodio de mi memoria y no pensar en lo diferentes que podrían haber sido las cosas si Jax no hubiera resultado ser mi jefe.

—Hola, Sasha.

Mindi se inclinó hacia delante y me saludó agitando los dedos con un gesto cursi. Su sonrisa sí que era condescendiente.

—Hola, Mindi.

—Se te está helando el pelo. —Era experta en afirmar evidencias—. Cuando hace mucho frío, como hoy, tendrías que secártelo con el secador.

—Qué buen consejo —mascullé, y volví a centrar mi atención en Jax, que se estaba aguantando la risa.

—Sube. —Señaló el asiento de atrás con la barbilla—. Te dejaré en el edificio principal y luego sacaremos el coche de la zanja.

—Gracias.

Subí a la camioneta y suspiré al notar el ambiente cálido y perfumado.

Cedro, especias y cítricos, como si hubiera pelado una naranja de buena mañana y se le hubiera impregnado el olor en los dedos.

Seguro que la había pelado para Mindi.

Ella llevaba una sudadera con capucha que se veía enorme sobre su cuerpo menudo. Quizá la había cogido prestada del armario de Jax. Hacía semanas que flirteaba con él y, al parecer, el esfuerzo había tenido su recompensa.

Bueno, con suerte no duraría mucho en el asiento de esa camioneta. Desde que llegué a Montana, había oído por boca de varias mujeres que Jax era un playboy descarado que se pasaba la vida tonteando con mujeres.

Teniendo en cuenta la forma en que nos habíamos conocido, no me costaba creerlo.

—Justo le estaba diciendo a Jax que hoy hace mucho, mucho frío —intervino Mindi.

—Pues sí —dije de forma lacónica—. Sí que hace frío.

Detestaba las charlas triviales. Y más aún acerca del tiempo.

Jax me miró a los ojos por el retrovisor al dar la vuelta para dejarme junto al edificio principal.

—Mindi, Sasha no soporta hablar del tiempo.

—¿De verdad?

—De verdad —contestamos Jax y yo al unísono.

Un momento. ¿Cómo sabía él eso?

—¿Cómo sabes tú eso?

—Porque pones mala cara siempre que alguien saca el tema.

¿Ah, sí? «Anda». Y él se había fijado. ¿Por qué?

—Pues no tiene tanta importancia —repuso Mindi con una risita—. Todo el mundo habla del tiempo.

Al instante, torcí el gesto. Y esa vez Mindi también se fijó.

—Bueno, vale, no hablaremos del tiempo. ¡Madre de Dios!

—Yo… —Me froté las sienes ante el dolor de cabeza que iba en aumento—. Llevo una mañana de perros, y solo me apetece aclararme el champú de la cabeza. Ahora mismo no soy buena compañía.

Tampoco los otros días me apetecía charlar con Mindi. No podía decirse que hubiéramos congeniado en los tres meses que llevaba trabajando en el Rancho Haven River. Yo era su jefa, y me bastaba con mantener una relación estrictamente profesional con ella.

Esa regla también se hacía extensiva a Jax. Además, los vaqueros no eran mi tipo.

—Imaginaba que te tomarías el fin de semana libre —observó Jax.

—Tengo muchas cosas entre manos, y quiero pasar aquí el máximo tiempo posible antes de que Indya coja la baja por maternidad.

—¿Incluso en sábado?

—Pues sí. No todo el mundo puede dedicarse a pendonear los fines de semana.

Él resopló y miró a Mindi.

—Yo no pendoneo. ¿Pendoneo?

—No —dijo ella con una risita nerviosa, batiendo las pestañas.

Cuando Jax se rio, bajé la vista al tirador de la puerta. Por primera vez en mi vida, me planteé bajarme de un coche en marcha.

¿Me había convertido en el hazmerreír? ¿Tan pronto? Durante la primera semana en el complejo turístico, estuve hablando con un huésped que vivía en Big Timber. Había ido allí con su esposa el fin de semana de su aniversario, a modo de escapada corta para disfrutar del spa y de la cocina del complejo. Cuando le dije que era de Sacramento, bromeó acerca de que los californianos no soportaban más de un invierno en Montana.

Puede que tuviera razón.

¿Qué narices hacía yo allí?

No encajaba. Todas las personas de la camioneta y del rancho sabían que ese no era mi lugar.

Pero mi sueldo de gerente ascendía al doble de lo que cobraba en mi anterior trabajo. Además, aunque esa mañana me había quedado sin agua y mis vecinos eran poco menos que estrellas del porno amateur, el alquiler costaba una miseria.

Y en ese momento de mi vida necesitaba hasta el último centavo.

Por eso permití que Jax y Mindi se rieran. No iban mal encaminados. Ese no era mi lugar. Pero no pensaba irme. Aún no.

Respiré hondo mientras Jax me acercaba a la entrada para empleados del edificio principal. De ese modo al menos no tendría que cruzar el vestíbulo con el pelo jabonoso y helado, vestida con un chándal que había visto tiempos mejores. Ni siquiera llevaba sujetador.

—Gracias.

Salté del vehículo, y me disponía a escapar cuando Jax volvió a abrir la ventanilla y me tendió la mano. ¿Qué quería? ¿Que chocáramos los cinco?

—Las llaves.

—Ah.

Estábamos a temperaturas bajo cero y aun así se me encendieron las mejillas ante ese hombre. Mierda. Eso tenía que dejar de pasarme sí o sí.

—Hummm… Gracias.

Saqué las llaves del bolso y se las di. Después, me despedí haciendo una pequeña reverencia mientras retrocedía.

En un aparcamiento, vestida con un chándal andrajoso, le hice una reverencia como si estuviera delante de la reina de Inglaterra. Se me resbaló la bolsa del hombro y estuve a punto de perder el equilibrio al incorporarme.

¿Qué había sido eso? Yo no iba por ahí haciendo reverencias. Nunca. Jamás en la vida. ¿Por qué narices lo había hecho? Menuda pesadilla. Era como una de esas situaciones en que el camarero te dice «Disfrute de la comida» y le respondes «Gracias, igualmente». ¿Qué me estaba pasando?

Como era de esperar, Jax reaccionó con una sonrisita de satisfacción.

Antes de que cerrara la ventanilla para alejarse, me precipité hacia la puerta del edificio.

Los vestuarios de los empleados no eran espaciosos, pero por suerte no había nadie. Tras una ducha calentita y prolongada, vestida con unos vaqueros y mi jersey más abrigado, me procuré una taza de café hirviendo y me retiré a mi despacho.

—¿Una reverencia? —me dije con una mueca mientras me sentaba frente al escritorio.

Algún día, cuando estuviera lejos, muy lejos de Montana, me acordaría de la anécdota y me echaría a reír. Pero en esos momentos no me sentía de ese modo. Tuve que luchar contra el impulso de ovillarme y esconderme bajo la mesa toda la eternidad.

No obstante, tampoco eso era una opción, así que me pasé las horas siguientes enterrada entre documentos de trabajo, haciendo todo lo que estuvo en mi mano para olvidar esa mañana. Para arrancarme de la cabeza la sonrisita de Jax.

Llevaba tres meses siendo la destinataria de esa sonrisa. Apareció el día después de conocernos, en mi primera mañana como gerente del Rancho Haven River. Aquella en que fingí no conocer de nada a Jax.

Él me obsequió con su sonrisilla, y desde entonces había visto varias. Después de tres meses, todo lo referente a ese hombre me ponía de los nervios.

No se tomaba nada en serio, y cada vez que teníamos una reunión para hablar del negocio se comportaba más como empleado que como propietario. Destilaba indiferencia, pasotismo. Y un atractivo tan ridículo que me provocaba un enfado irracional.

¿Por qué tenía que estar tan bueno? ¿Por qué había tenido que encontrármelo en el supermercado? ¿No podía haber sido cualquier otra persona, en lugar de uno de los propietarios del rancho?

—Hola, Sasha. —Indya llamó a la puerta abierta de mi despacho y entró. El pelo, rubio y rizado, le caía sobre los hombros, y unos mechones le enmarcaron la cara cuando revolvió el contenido de su bolso para sacar mis llaves y dejarlas en el escritorio—. West te ha aparcado el coche en el sitio habitual.

—Gracias. —Exhalé un hondo suspiro—. Me siento como una idiota.

—Pues no tienes por qué. —Agitó la mano para restarle importancia—. La gente se queda atascada en la nieve cada dos por tres y no lo considera un drama.

—Se lo diré cuando lo vea, pero ¿puedes darle las gracias a West de mi parte?

—Claro.

Se acercó a una silla, y, más que sentarse, se repantigó y colocó automáticamente las manos sobre su vientre de embarazada.

Indya, junto a West y Jax, era propietaria del Rancho Haven River. La familia tenía más dinero del que yo podría amasar jamás, igual que la mayoría de los huéspedes del complejo. Atendíamos a clientes ricos de todo Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de su fortuna, Indya era una mujer dulce, sensata y… normal. Había sido un sueño trabajar a su lado durante los últimos tres meses.

En otra vida, me habría gustado ser amiga suya.

En esa, me conformaba con ser su empleada.

—Hace un día muy bonito —observó, desviando la mirada hacia las ventanas que daban al patio.

Hice girar la silla para seguir su trayectoria.

El sol se reflejaba en la nieve. El cielo era de un azul desprovisto de nubes. La piscina climatizada desprendía vapor caliente. Era un paraíso invernal. Al menos, esa era la propaganda que les hacíamos a los huéspedes.

El día era bonito, sí. Pero ¿por qué tenía que hacer tanto frío?

—No te gusta el invierno, ¿verdad? —me preguntó Indya.

—Prefiero el verano.

—¿Te gusta estar aquí, en Montana?

Tenía la mirada tan esperanzada que me entraron ganas de mentirle.

—Es, eh, diferente. No soy muy fan del aire libre, y estos meses han sido… —«Horrorosos»— … de adaptación. El piso en el que vivo tampoco es una maravilla. Los vecinos son, bueno, un tanto escandalosos. Y he tenido algunos problemas con las instalaciones.

Indya abrió los ojos de par en par.

—¿Odias esto?

Esa vez sí que mentí.

—No, no lo odio.

Indya escrutó mi cara unos instantes.

—Sasha, dime la verdad. ¿Te gusta tu trabajo?

—Sí. —Era cierto—. Es que me cuesta adaptarme al invierno. No es mi estación favorita.

—¿Estás triste? No quiero que estés triste.

—No, no.

No lo estaba. No me sentía alegre, pero tampoco triste.

—Por favor, no dejes el trabajo —susurró con un deje de pánico en la voz.

—No voy a dejarlo.

—¿Seguro?

—Sí, seguro.

—¿Qué puedo hacer por ti? —Indya extendió las manos como si pudiera atarme a esa silla como por arte de magia—. Dímelo.

—Nada. Estoy bien. De verdad.

Más mentiras. En Montana no estaba bien, pero no me quedaba más remedio, de momento.

—¿Puedo pedirte algo? Si te planteas marcharte, háblalo antes conmigo, por favor.

Asentí.

—No tengo la intención de marcharme. Pero, si cambio de idea, hablaré antes contigo, sí.

Ella relajó los hombros.

—Esta tarde estaré en mi despacho revisando el correo, por si necesitas algo. Luego West traerá a los chicos para que disfruten de la fogata de los sábados.

Era una tradición de Haven River. Todos los sábados encendían una hoguera en el patio, donde los niños asaban perritos calientes y tostaban sándwiches de galleta con chocolate y malvavisco. Los huéspedes se deleitaban con las hamburguesas hechas al fuego. Cuando no había nieve, se celebraban juegos y actividades en el jardín. A veces, Indya contrataba a un músico del pueblo para que cantara y tocara la guitarra.

Los Haven no faltaban nunca a la cita. Indya y West acudían casi siempre, y Jax lo hacía a menudo, así que me acostumbré a ir para apoyar a los empleados y relacionarme con los huéspedes.

El humo de la hoguera siempre se me quedaba impregnado en el pelo, aunque no solía suponerme un problema porque, al llegar a casa, me duchaba antes de acostarme. Sin embargo, esa noche nadie me aseguraba que tendría agua.

—¿Te importa si hoy me salto la fogata?

—En absoluto —contestó Indya—. No es una obligación.

—Gracias. Te garantizo que cuando nazca el bebé iré todos los sábados.

—Jax también me lo ha prometido. Quizá podáis coordinaros.

—Claro.

Reprimí un gemido.

Me gustara o no, no había forma de evitar a Jax. Y, cada vez que me obsequiaba con una de sus sonrisitas, me recordaba en silencio el día en que nos conocimos. El día en que me lie a gritos por un carrito de la compra. El día que estuve tonteando con él sin pudor mientras el helado se derretía dentro de la bolsa de papel del supermercado.

Menudo desastre. Hacía diez años que todo en mí era un absoluto desastre.

«Finge hasta que no puedas más». Ese era mi lema. Trabajaba con ahínco para ocultar el desastre en el que se había convertido mi vida. Pero Jax había visto mi verdadero yo. Había visto el desastre que era Sasha Vaughn.

¿Y me sorprendía que se burlara de mí?

Al menos no trabajábamos juntos a diario. Excepto cuando acudía al complejo turístico para ver a Indya, nuestros caminos no solían cruzarse. West dedicaba casi todo el tiempo al trabajo en el rancho y al negocio de explotación de ganado. Jax se ocupaba de las excursiones con los huéspedes y, básicamente, trabajaba en un despacho que tenía junto a los establos.

—Antes de tener el bebé, me gustaría que empezaras a coordinar las excursiones con Jax —dijo Indya mientras se acariciaba el vientre—. Se encarga de casi todo él solo, pero solemos reunirnos un día a la semana para ponernos de acuerdo.

—No creo que necesite mi opinión.

Uf. Puse mala cara antes de poder evitarlo. Y ella, perspicaz como un lince, lo notó, claro.

—¿Tienes algún problema con Jax? ¿Ha hecho algo?

—No. Es… Es que no creo que pueda aportarle nada. Él es el experto, y supongo que no le gustará que me meta en sus cosas. No somos precisamente lo que se dice amigos.

—O sea que sí que tienes problemas con él.

—No. —Agité la mano para quitarle importancia—. Está bien. Me va bien. Todo va bien.

Indya se me quedó mirando durante tanto rato que empecé a removerme en el asiento. Por suerte, ella no tenía ningún interés en que dejara el trabajo. Pero no podía arriesgarme a que me echara, sobre todo si creía que tenía quejas de Jax.

—Me parece bien que nos reunamos —le aseguré—. No hay problema. ¿Un café? Voy a por uno para mí. ¿Te traigo algo? ¿Agua? ¿Té? ¿Una galleta?

—No, gracias. —Entornó los ojos—. Sasha, ¿estás bien?

—¡De maravilla! —mentí, y cogí la taza vacía de mi escritorio mientras me ponía de pie—. Supongo que me he pasado con el café y estoy un poco alterada. Será mejor que me limite al agua.

Indya seguía en mi despacho, en la silla, mirándome como si tuviera monos en la cara, cuando me apresuré hacia la puerta y desaparecí por el pasillo.

—Mierda.

Puto Jax.

Él tenía la culpa. Me había puesto nerviosa de buena mañana y seguía crispada. O quizá fuese por la ducha. O por el coche. Quizá por la falta de sueño.

Ese no era mi día.

Rellené la taza en el vestíbulo, con una necesidad imperiosa de cafeína, y volví al despacho. Indya se había marchado al suyo. En cuanto me senté frente al escritorio, sonó el teléfono.

«Micah».

Contesté inmediatamente.

—Hola. Gracias por devolverme la llamada.

—Hola, Sasha.

—¿Cómo está? ¿Lo lleva bien?

—Bueno, eh… Necesita tiempo para adaptarse.

Casi me eché a reír al oír la palabra que había elegido. Pero, en lo referente a adaptarse a las situaciones, lo mío no era nada comparado con lo de Eddie.

—¿Pero está…?

Ni siquiera me atreví a terminar la pregunta.

«Vivo». ¿Estaba vivo?

¿Qué había pasado para que me conformara con que estuviera vivo? ¿Cómo habíamos llegado a ese punto?

—Está bien —contestó Micah—. Ya te dije la última vez que no puedo contarte mucho más.

—¿Puedo hablar con él?

Micah vaciló, y con eso fue suficiente para responderme.

—Todavía no.

¿Lo había decidido Micah? ¿O era Eddie quien le había dicho que no quería hablar conmigo? No estaba segura de cuál de las dos opciones era más dolorosa.

—Sigue mandándole cartas —me propuso—. Las lee.

¿Aquello se consideraban cartas? Lo que le había escrito hasta el momento era más bien breve.

—No sé qué decirle. De momento, solo le he escrito notas.

—No pasa nada. Dile cualquier cosa. No hace falta que sea nada muy largo ni muy profundo. A veces menos es más. Le basta con saber que estás ahí.

—Sí, estoy aquí —musité, venciendo el nudo que se me había formado en la garganta—. Gracias por llamar.

—De nada. Hablamos pronto.

—Adiós.

Colgué y cerré los ojos con fuerza. No lo hice para contener las lágrimas; no las había.

Hacía mucho tiempo que me había quedado sin lágrimas de tanto llorar.

A veces tenía la sensación de que estaba viviendo una pesadilla y que, si cerraba los ojos con fuerza, si me blindaba a los sonidos y las imágenes, despertaría cuando los abriera y todo estaría bien.

Solo que, cuando abrí los ojos, lo que vi fue el blanco cegador de aquel invierno al otro lado de las ventanas. Le di la espalda y me puse a trabajar. Pasé el tiempo de la comida (dos barritas de granola que saqué de un cajón) delante del ordenador.

Estaba cayendo la tarde cuando, al fin, me tomé un descanso para devolver la taza vacía a la cocina, que bullía de actividad mientras los empleados lo preparaban todo para la cena de la fogata. Entré y salí en un abrir de ojos, sin ni siquiera pararme a saludar a Reid, el chef del complejo turístico.

Noté que un bostezo me tiraba de las comisuras de los labios mientras volvía al despacho. En el de Indya se oían voces, y me asomé a la puerta abierta con la esperanza de darle las gracias a West por haber rescatado mi coche.

Me detuve en seco al ver que Indya apuntaba a Jax a la cara con el dedo.

—Tienes que ser amable con Sasha.

—¿Qué? —protestó Jax—. Ya soy amable con ella.

—Entonces ¿por qué te odia?

Lo de que lo odiaba era pasarse de la raya. Yo no había empleado esa palabra.

—¿Eso ha dicho? ¿Que me odia? ¿Con esas palabras? —preguntó Jax.

—No, pero no es precisamente tu mayor admiradora. —Indya juntó las manos con una palmada—. Te lo ruego: sé amable con ella. Necesito que siga trabajando aquí hasta que termine la baja de maternidad.

—Lo soy.

—Pues sé más amable —dijo ella.

—Vale. Pero ¿por qué has tenido que contratar a una chica tan… estirada?

«Estirada». ¿Estirada? Yo no era estirada.

Sin poder evitarlo, mi garganta dejó escapar un gruñido.

Al oírlo, West, Indya y Jax se volvieron hacia la puerta.

Pero yo ya me había alejado como un huracán para refugiarme en mi despacho. Aferré el pomo y estuve a punto de dar un portazo, pero contuve el arrebato y la cerré con discreción. Después me senté para escribirle una carta a Eddie.

Cuando estaba pegando el sello en el sobre, oí voces procedentes del patio. Los huéspedes, abrigados con chaquetas, gorros y guantes, se apostaban bajo las estufas de propano y lucían sonrisas a juego con su cálida indumentaria invernal. Unos hombres saludaron con la mano a West y Jax cuando estos se unieron al grupo junto a la hoguera.

Recogí mis cosas, arrimé la silla al escritorio y apagué las luces antes de dirigirme al aparcamiento para coger el coche. El trayecto de vuelta a casa fue igual de angustioso que el de la mañana.

Mi casero me había dejado una nota en la puerta, una disculpa por lo del agua. Había arreglado parte del problema, y ya había agua fría, pero hasta el lunes no podría darme una ducha caliente.

Debería haber supuesto un alivio llegar al apartamento tras un día estresante; debería haberme hecho sentir bien. Pero al meterme en la cama solo me sentía entumecida.

En cuanto cerré los ojos, empezaron los gritos. Si los vecinos no estaban follando, se peleaban.

Cerré los ojos y los apreté tanto que me mareé.

—¿Qué estoy haciendo aquí?

Ni siquiera la almohada con la que me tapé la cabeza sirvió para amortiguar los gritos procedentes del piso contiguo. Por fin, al cabo de una hora, cesaron. Oí el ruido de una puerta al cerrarse y un motor que se ponía en marcha. Luego, silencio. Un silencio increíble que me llenó de felicidad.

En segundos, me quedé dormida. Me desperté sobresaltada por el aullido del viento, que hacía traquetear las ventanas y se propagaba en mitad de la noche.

—¿En serio? —gruñí, y salté de la cama para arrastrarme hasta el cuarto de baño.

Encendí la luz, me acerqué al lavabo y recordé que no me había desmaquillado porque no tenía agua caliente.

Tendría que apañarme con la fría.

Abrí el grifo y me eché un chorrito de jabón en el dedo. En un instante me estaba mirando y poniendo mala cara al descubrir mis ojeras, y, al siguiente, la casa quedó sumida en la oscuridad.

¿Qué narices había pasado?

Me pareció que el viento se reía, orgulloso de haberme dejado sin luz.

—Odio Montana.

Querido Eddie:

Esta mañana hacía tanto frío que, al salir de casa, se me ha congelado el pelo y se me han formado carámbanos. Ha sido como si me hubieran catapultado al futuro para ver qué aspecto tendré cuando me salgan canas. Nunca he pasado tanto frío. Creo que no estoy hecha para soportar el invierno.

¿Y tú? ¿Pasas frío? ¿Te gusta la nieve? Pienso en ti cada día, a todas horas.

Una persona del trabajo me ha llamado «estirada». Al principio me he enfadado porque me ha sentado mal. Pero tiene razón, soy una estirada. No sé qué hacer para relajarme y bajar el ritmo. Te presioné demasiado, ¿verdad? Estaba tan ocupada tratando de mantenerme ocupada que no me di cuenta de que las cosas iban mal hasta que nos encontramos en un punto sin retorno.

No pases frío, ¿vale? Te echo de menos.

>>S.

3

Jax

«Tienes que ser amable». Indya me había ordenado que fuera amable con Sasha.

Joder. Ya lo era. Había sido la amabilidad personificada desde el día en que nos encontramos en el supermercado. ¿Acaso alguien del rancho conocía la anécdota del carrito de la compra? No. Porque había mantenido la boca cerrada. ¿Es que no me había comportado de forma civilizada desde que Sasha había empezado a trabajar en el complejo? Vaya que no. Solo que ella apenas parecía percatarse de mi existencia. ¿Quién le había sacado el coche de la cuneta el sábado? Yo.

Lo hice yo, porque era amable con ella.

Pero toda esa amabilidad no me estaba sirviendo para ganarme su favor. En tres meses, solo había conseguido una mirada gélida y algún que otro comentario sarcástico por su parte. Y el sábado había añadido una reverencia a su repertorio de burlas.

Seguramente, un hombre más inteligente se habría dado por vencido. Habría pasado página. Cada vez que me cruzaba con Sasha, mi ego recibía un golpe brutal.

Sin embargo, no conseguía quitármela de la cabeza. Me gustaban sus comentarios sarcásticos. Y le quedó monísima aquella reverencia. No había ningún motivo para que su mirada gélida me pareciera atractiva, pero, joder, me excitaba. Quizá fuese porque sabía a ciencia cierta que en el fondo se ocultaba aquella mujer efervescente que conocí en el aparcamiento del supermercado. Tenía que estar allí, en alguna parte.

Habían pasado tres meses. Tres putos meses y aún no había admitido que ya nos conocíamos cuando nos vimos en el complejo por primera vez. ¿Por qué?