19,99 €

Mehr erfahren.

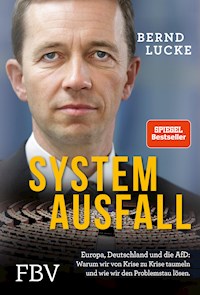

- Herausgeber: FinanzBuch Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Alle Menschen werden Brüder … Ein vereintes Europa ist eine tolle Idee. So sah es auch der sechzehnjährige Bernd Lucke, als er sich 1979 für die erste Direktwahl zum Europäischen Parlament engagierte. 40 Jahre später: Der Glanz ist ab, und das europäische Haus bröckelt. Die EU taumelt von Krise zu Krise. Erst Staatsschulden, dann Euro, dann Flüchtlinge, dann Brexit. Bernd Lucke, inzwischen selbst Europaabgeordneter, analysiert schonungslos: Fast alles ist selbstverschuldet! Schlechte Gesetzgebung, schwere Fehlentscheidungen und eine erschreckende Betriebsblindheit schufen den Nährboden für zahllose Probleme. Was für viele Bürger überraschend kam, war für die politische Führung Europas Jahre vorher absehbar. Je mehr Aufgaben die EU übernahm, desto weniger verblieb bei Deutschland. Aber was in Deutschland gut eingespielt war, klappte auf EU-Ebene nicht. Ein Systemausfall folgte dem anderen. Politisches Versagen und Vertrauensverlust gingen Hand in Hand. So kam es zur Gründung der AfD. Und dann zu ihrer Radikalisierung. Die EU hat viel Großes erreicht. Aber sie hat sich übernommen und ist kompliziert, bürgerfern und uneinsichtig geworden. Bernd Lucke bietet einen packenden Blick auf die Schattenseiten der Europäischen Union. Er zeigt auf, wie wir ihre Errungenschaften erhalten und zur europäischen Idee zurückkehren können. Und er analysiert erstmals die Interna der AfD und spricht ungeschminkt über die dort wirkenden Kräfte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 365

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Meiner Familie

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Für Fragen und Anregungen:

Originalausgabe, 2. Auflage 2019

© 2019 by FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH

Nymphenburger Straße 86

D-80636 München

Tel.: 089 651285-0

Fax: 089 652096

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Umschlaggestaltung: Maria Wittek, München

Umschlagabbildung: gettyimages.com/Thomas Trutschel, gettyimages.com/kparis

Satz und E-Book: Daniel Förster, Belgern

ISBN Print 978-3-95972-256-8

ISBN E-Book (PDF) 978-3-96092-477-7

ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96092-478-4

Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter:

www.finanzbuchverlag.de

Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de.

Inhalt

Vorwort

1. Kapitel Systemausfälle und Kontrollverluste

1.1 Die Währungsunion: Gesetze mit eingebautem Schredder

1.2 Mangelhafte Anwendung eines mangelhaften Gesetzes

1.3 Das politische Versagen

1.4 Der Kontrollverlust in der Eurokrise

1.5 Erforderliche Reformen

1.6 Die Flüchtlingskrise: Der Flüchtling M.S.S.

1.7 Ein Urteil mit weitreichenden Konsequenzen

1.8 Die Kurzsichtigkeit der Regierungen

1.9 Wie man hätte handeln müssen

1.10 Die Asylgesetzgebung der EU: Von Anfang an schlecht konzipiert

1.11 Der Systemausfall hält an

2. Kapitel Von der Einstimmigkeit zur Mehrzüngigkeit

2.1 Die Vorgeschichte des Brexit

2.2 Von Lissabon über die Eurokrise zu Camerons erster großer Niederlage

2.3 Das britische Referendum

2.4 Die unterschätzte Einwanderung aus Osteuropa

2.5 Der Lissabon-Vertrag und die Reform von Dublin III

2.6 Die Grundwerte der EU

2.7 Keine Reparatur in Sicht

2.8 Vom schwierigen Umgang der EU mit ihrem Recht

2.9 Deutschlands Flüchtlingspolitik während des jugoslawischen Bürgerkrieges

2.10 Eine neue Flüchtlingspolitik für die EU

2.11 Kontingentlösungen für die Opfer von Kriegen und Bürgerkriegen

2.12 Politisch Verfolgte ohne Ausweise

3. Kapitel Rechtsstaatlichkeit, Rechtschaffenheit und Rechtsextreme

3.1 Die Verbitterten

3.2 Die Propaganda der EU

3.3 Sprücheklopfen

3.4 Rechtsstaatlichkeit in Griechenland

3.5 Artikel-7-Verfahren

3.6 Spaniens Umgang mit der Demokratie

3.7 Korruption und Mafia untergraben den Rechtsstaat

3.8 Der Balken im Auge

3.9 Vertragsverletzungen der EU

3.10 Unzureichende Rechtsstaatskontrolle

3.11 Die Neue Rechte

3.12 Der Führer der Völkischen

3.13 Der Voldemort der AfD

4. KapitelSystemausfälle heute und morgen

4.1 Die bizarre Ermittlung eines Grenzwerts für Stickstoffdioxid

4.2 Wahn und Wissenschaft

4.3 Kontrollverlust: Großer wirtschaftlicher Schaden für Dieselfahrer

4.4 Im Kriegseinsatz gefallen

4.5 Die Europaarmee

4.6 Gemeinsame Armee oder Pooling und Sharing?

4.7 Die EU und die USA

4.8 Spaltpilz der NATO

5. Kapitel Der Euro spaltet Europa

5.1 Wachstum und wirtschaftliche Konvergenz

5.2 Europas Einigung: Die großen wirtschaftlichen Erfolge der ersten Jahrzehnte

5.3 Aufstieg, bis der Euro kam

5.4 Die Osterweiterung der EU

5.5 Man muss den Euro auch verlassen dürfen

5.6 Wirtschaftliche Entwicklung: Ein Gedankenexperiment

5.7 Erfolge und Probleme der EU

5.8 Loblied des Binnenmarktes

5.9 Die immer engere Union

5.10 Die Staatswerdung der EU

6. Kapitel Die Zukunft der EU

6.1 Eine EU der Einladung und der Freiwilligkeit

6.2 Mehr Demokratie wagen!

6.3 Gesetze ändern oder aufheben

6.4 In schlanken Gesetzen Ziele setzen

6.5 Flexible Zusammenarbeit bei europäischen Initiativen

6.6 Einige Beispiele

6.7 Bessere Sicherung gegen Systemausfälle und Kontrollverluste

Nachwort

Über den Autor

Vorwort

1979, als Deutschland noch durch Mauer und Stacheldraht geteilt war, fand die erste Direktwahl zum Europäischen Parlament statt. Ich war damals sechzehn und begeisterte mich für die Idee eines freien, geeinten Europas. Auch wenn der Eiserne Vorhang Europa spaltete: Die demokratischen Staaten Westeuropas sollten zusammenwachsen!

In der Schule wurden Aufkleber verteilt – »Choisissez votre Europe!«. Ich konnte gerade genug Französisch, um zu wissen, dass dies »Wählen Sie Ihr Europa!« bedeutete. Das war genau das, was ich wollte: Mir mein Europa zu gestalten, so wie ein Sechzehnjähriger sich das eben vorstellt. Ein freies Europa, ein Europa ohne Grenzen, ein Europa der Bürger. Ich klebte den Aufkleber auf mein Federmäppchen und stürzte mich – damals Mitglied der Jungen Union – in den Europawahlkampf.

35 Jahre später wurde ich selbst ins Europaparlament gewählt. Ich war nach vielen Jahren in der Wissenschaft in die Politik gegangen, weil die EU sich nicht so entwickelt hatte, wie ich es mir als Sechzehnjähriger erhofft hatte. Weil die europäische Idee, an die ich glaubte und unverändert glaube, in noch nie dagewesener Weise bedroht war durch Krisen und Fehlentscheidungen. Und ganz speziell, weil der Euro, die europäische Währung, vielen europäischen Staaten schwerste Schäden zufügte. Weil kein führender Politiker den Mut hatte, dies laut zu sagen und niemand die nötigen Kurskorrekturen einleitete.

In diesem Buch will ich das sagen, was gesagt werden muss. Nicht unbedingt laut, aber deutlich. Ich werde über die Krisen der EU sprechen, über den Euro, über die Flüchtlingspolitik, über den Brexit, über die Rechtsstaatlichkeit und über den Dieselmotor. Ich werde über die politische Krise der EU sprechen, wie sie sich zum Beispiel in Deutschland im Erstarken des radikalen Flügels der von mir mitgegründeten AfD äußert. Und ich werde über die absehbare Krise der Zukunft sprechen, die sich hinter dem Projekt einer europäischen Armee verbirgt.

Ich werde zeigen, dass diese Krisen selbstverschuldet sind. Dass sie keineswegs überraschend kamen, sondern sich Jahre vorher absehen ließen. Dass sie auf schlecht gestaltete Verträge und schlechte Gesetzgebung zurückgehen. Dass selbst die schlechten Gesetze das Schlimmste hätten verhindern können, wenn man sie nur befolgt hätte. Und dass im Vorfeld der Krisen immer noch politische Entscheidungen möglich waren, die aber sträflicherweise niemand hat treffen wollen.

Die großen Krisen der EU waren Zeiten des Kontrollverlusts. Kontrollverluste ängstigen die Bürger, denn dann erst wird die Fehlentwicklung offensichtlich. Aber ein Kontrollverlust fällt nicht vom Himmel. Lange vor den Kontrollverlusten gab es das, was ich Systemausfall nenne. Ein Sicherungssystem des Staates fiel aus und die entstehende Sicherheitslücke blieb meist über Jahre unauffällig. Und doch ist dieser Ausfall die Ursache für den erst später eingetretenen Kontrollverlust.

Dass es zu Systemausfällen kommt, hat einen einfachen Grund. Denn zunehmend übertragen wir der EU neue Aufgaben. Sie wird für die Währung zuständig, für die Asylpolitik, für Umweltauflagen, für die Finanzmarktregulierung und demnächst für die Landesverteidigung. Bereiche staatlichen Handelns, die in Deutschland und den anderen Mitgliedsstaaten oft gut funktioniert haben, werden auf die EU übertragen. Doch die EU hat keine Erfahrung mit diesen Politikfeldern. Zudem ist es viel schwieriger, Regelungen zu finden, die 28 Mitgliedsstaaten gerecht werden, statt wie bisher nur einem einzigen. Da kann es schnell passieren, dass Vieles nicht so klappt, wie es klappen sollte. Es kommt zum Systemausfall.

Weil die EU mit ihren Mitgliedsstaaten so eng verwoben ist, führt eine Fehlentwicklung in der EU fast automatisch zu Fehlentwicklungen und gravierenden Schwierigkeiten in Deutschland. Auch das kommt daher, dass Deutschland eine Aufgabe nicht mehr wahrnehmen kann, sobald sie der EU übertragen wurde. Mehr Europa bedeutet daher weniger Deutschland. Deutschland ist ein gut funktionierender Staat, und deshalb könnten wir Krisen und Kontrollverluste der EU gelassen sehen, wenn Deutschland einfach weiter funktionieren würde. Aber so ist es leider nicht. Deutschland überträgt der EU zunehmend staatliche Aufgaben und ist deshalb darauf angewiesen, dass die EU diese Aufgaben ähnlich gut erfüllt. Jeder Systemausfall in der EU fällt auf uns zurück. Die Eurokrise und die Flüchtlingskrise sind die eindrücklichsten Beispiele dafür.

Die EU und ihre politische Führung versuchen, die Fehlentwicklungen der Union zu verdecken. Dass dies ziemlich erfolgreich ist, liegt daran, dass die EU kompliziert und bürgerfern ist. Es liegt auch daran, dass die EU über einen großen Apparat und enorme finanzielle Mittel für das eigene Marketing verfügt. Es liegt daran, dass sie bestens mit den Medien vernetzt ist, um sich selbst immer wieder ins – scheinbar – rechte Licht zu setzen. Andersdenkende werden dann schnell als Antieuropäer verunglimpft. So immunisiert sich die EU gegen Kritik.

Es ist nicht einfach, dagegen anzukommen. Aber ich will es versuchen. Bei der EU ist Licht und Schatten. Bitte erwarten Sie keine ausgewogene Darstellung. Ich werde überwiegend von den Schattenseiten der EU sprechen. Nicht weil ich denke, dass die Schattenseiten überwiegen. Ganz im Gegenteil: Ich bin der festen Überzeugung, dass bei der EU mehr Licht als Schatten ist. Aber die lichten Seiten der EU werden oft genug beleuchtet. Es sind die Schattenseiten der EU, die unterbelichtet sind.

In Andersens Märchen »Des Kaisers neue Kleider« stolziert der Herrscher in seiner Unterwäsche durch die Stadt. Alle Untertanen versuchen beflissen, über den Mangel an Garderobe hinwegzusehen. Sie loben überschwänglich des Kaisers angebliche Kleider und verschweigen den wahren Sachverhalt. Das mag im fernen China angehen. In Europa sollten wir über Mängel und Blößen nicht hinwegsehen. Jedenfalls dann nicht, wenn wir ein geeintes, erfolgreiches Europa wollen.

Natürlich reicht es nicht, die Mängel hervorzuheben. Ich werde konkrete Vorschläge machen, wie man die EU besser, freiheitlicher und demokratischer gestalten kann. Denn nur so werden wir der europäischen Idee gerecht. Das Bild, das die Bürger von der EU haben, darf nicht von Reglementierung und Bevormundung geprägt sein. Und schon gar nicht von Systemausfällen und Kontrollverlusten. Deshalb muss gerade der, dem an der EU und an der europäischen Idee gelegen ist, aufdecken, was falsch läuft, und zeigen, wie es besser geht. Damit der Kurs korrigiert werden kann. Damit die EU in den Augen aller Bürger eine EU der Demokratie und der Freiheit ist. Diesem Zweck dient das vorliegende Buch.

Bernd Lucke im März 2019

1. Kapitel Systemausfälle und Kontrollverluste

Glaubt man dem antiken Dichter Homer, so nahm die Tragödie Trojas folgenden Verlauf: Zehn Jahre lang hatte das griechische Heer die Stadt belagert. Alle Versuche, die von Göttern errichteten starken Befestigungsmauern der Stadt zu erstürmen, waren gescheitert. Deshalb baute man ein riesiges hölzernes Pferd, in dessen Bauch sich die tapfersten griechischen Helden verbargen. Das griechische Heer segelte ab und ließ nur einen Freiwilligen zurück, der den erstaunten Trojanern mitteilte, die Griechen hätten die Belagerung aufgegeben.

Das Pferd sei ein Weihegeschenk an die Göttin Athene, von der die Griechen sich günstige Winde für den Heimweg erhofften. Die Griechen hätten es bewusst so groß gebaut, damit die Trojaner es nicht durch ihre Stadttore ziehen könnten. Denn wenn sie es täten, stünde ihre Stadt unter dem Schutz Athenes.

Woraufhin die leichtgläubigen Trojaner das Pferd trotz Warnungen eines gewissen Laokoons in ihre Stadt schleppten. Ein hinderliches Stadttor wurde eingerissen. Abends gab es ein großes Fest, bevor Trojas tapfere Soldaten sternhagelvoll in ihre Betten krochen. Und dann nahm das Verhängnis seinen Lauf: Die Griechen stiegen aus dem Pferd, öffneten der inzwischen wieder eingetroffenen griechischen Streitmacht die verbliebenen Stadttore und gaben sich dann dem Zeitvertreib des Mordens, Vergewaltigens und Brandschatzens hin.

Ich erzähle diese Sage, weil in der aktuellen politischen Situation oft vom Kontrollverlust die Rede ist. Und zweifellos wurden die Trojaner Opfer eines besonders tragischen Kontrollverlusts. Aber so schlimm ein Kontrollverlust auch sein kann: Jeder Kontrollverlust hat eine Ursache. Diese Ursache ist oft das, was ich als »Systemausfall« bezeichne. Und es ist politisch gesehen viel wichtiger, über den Systemausfall zu sprechen, als den Kontrollverlust zu beklagen. Denn der Systemausfall geht dem Kontrollverlust voraus. Wer den Systemausfall rechtzeitig bemerkt, kann den Kontrollverlust verhindern. Wenn er nicht, wie Laokoon, einer Schlange zum Opfer fällt.

Aber lassen wir Frauke Petry aus dem Spiel. Trojas Untergang veranschaulicht, worauf es ankommt. Troja hatte ein hervorragendes Verteidigungssystem: feste Tore, starke Mauern, tapfere Soldaten. Zehn Jahre lang funktionierte dieses System. Dann fiel es aus. Ein Tor wurde geschleift, die anderen nicht bewacht, die Soldaten waren besoffen. Aber solange die Griechen das Pferd noch nicht verlassen hatten, war der Kontrollverlust noch nicht eingetreten: Troja lag friedlich im Schlaf und ahnte nichts Böses. Nur die Seherin Kassandra, die unter dem Fluch stand, dass ihre Weissagungen niemals Glauben finden würden, beklagte den Systemausfall.

Mit »Systemausfall« im modernen Sinne bezeichne ich den Ausfall eines staatlichen Sicherungssystems. Der Begriff »Kontrollverlust« setzt ja voraus, dass man eine Situation oder eine Problematik ursprünglich unter Kontrolle hatte. Folglich hat es ein Sicherungssystem gegeben, das diese Kontrolle gewährleistete. Manchmal aber fällt ein Sicherungssystem aus, entweder weil es schlecht konstruiert ist oder weil es in seiner normalen Funktionsweise blockiert wird.

Es liegt auf der Hand, dass ein Staat das Vertrauen seiner Bürger einbüßt, wenn eines oder sogar mehrere seiner Sicherungssysteme versagen. Nur wird der Systemausfall für die Allgemeinheit meist erst in der akuten Krise, also bei eingetretenem Kontrollverlust, sichtbar. Denn die Sicherungssysteme in einem modernen Staat sind meist sehr komplex. Für einfache Bürger sind sie praktisch unüberschaubar, und nur Fachleute können rechtzeitig erkennen, dass ein System auszufallen droht oder bereits ausgefallen ist.

Aber dafür hat eine Regierung eben auch Fachleute. Es ist die Pflicht einer Regierung, die notwendige Anzahl an kompetenten Fachleuten zu beschäftigen und ihren Rat zu berücksichtigen. Es ist die Pflicht einer Regierung, auf die Fachleute zu hören, Warnungen ernst zu nehmen und auch für Eventualitäten angemessen Vorsorge zu treffen. Für Laien, wie normale Bürger es nun einmal sind, mögen Eurokrise und Flüchtlingskrise unvorhergesehene Ereignisse gewesen sein. Für die Bundesregierung und die EU-Kommission kann dies nicht der Fall gewesen sein, denn beide Krisen waren – wie ich im Folgenden zeigen werde – lange vor ihrem akuten Ausbruch absehbar. Der Systemausfall war bereits eingetreten, er war klar erkennbar, aber alle Warnungen wurden in den Wind geschlagen. Wenn nachher öffentlich der Eindruck erweckt wurde, man sei Opfer einer nicht vorhersehbaren Entwicklung gewesen, dann ist das nichts anderes als Volksverdummung.

Es gibt viele Beispiele für Systemausfälle und anschließende Kontrollverluste. Ich werde im Laufe dieses Buches auf mehrere zu sprechen kommen. Einige der prominentesten haben damit zu tun, dass Zuständigkeiten, die auf der nationalen Ebene gut geregelt waren, an die EU übertragen wurden – wo sie weniger gut geregelt wurden. Aber es gibt auch Kontrollverluste, für die allein die nationalen Regierungen (und speziell die Bundesregierung) zur Verantwortung gezogen werden müssten. Hierzu zählen namentlich die für den Steuerzahler so verlustreichen Bankenkrisen der Neunziger- und 2000er-Jahre.

Ich will mich zunächst auf die beiden prominentesten Systemausfälle der letzten zehn Jahre konzentrieren: die Eurokrise und die Flüchtlingskrise. In beiden Fällen werde ich zeigen, dass der in der Krise aufgetretene Kontrollverlust auf einen Jahre zuvor eingetretenen Systemausfall zurückzuführen ist – einen Systemausfall, der klar erkennbar war und von den Verantwortlichen rechtzeitig hätte behoben werden können. In beiden Fällen werde ich argumentieren, dass der Systemausfall schon gesetzlich angelegt war: Die maßgebliche Gesetzgebung hatte und hat schwere Konstruktionsmängel. Aber diese Geburtsfehler wurden entscheidend verstärkt durch das vorsätzliche und sinnwidrige Aussetzen der verbleibenden Sicherungsmechanismen.

Mein Vorwurf lautet also: Nicht nur haben die verantwortlichen Politiker bei der Gesetzgebung grob gepfuscht und Sicherheitslücken klaffen lassen, die man leicht hätte schließen können – und müssen. Sie haben zudem die Anwendung selbst des mängelbehafteten Sicherungssystems teilweise fahrlässig unterlassen, teilweise bewusst unterlaufen und teilweise gezielt ausgesetzt. Damit haben sie zumindest gegen den Geist, wenn nicht sogar gegen den Buchstaben bestehender Gesetze und vertraglicher Bestimmungen verstoßen.

Es gibt aber auch einen wichtigen Unterschied zwischen den Gesetzesmängeln, die in der Eurokrise und in der Flüchtlingskrise aufgetreten sind: Bei der Einführung des Euro wurde auf europäischer Ebene ein gesetzlicher Rahmen für ein Problem geschaffen, das es auf der nationalstaatlichen Ebene gar nicht gegeben hatte: Wie verhindert man, dass einzelne Eurostaaten für die Staatsschulden anderer Eurostaaten einstehen müssen? Diese Frage stellte sich nicht, solange alle EU-Staaten noch eigene Währungen hatten.

In der Asyl- und Flüchtlingspolitik aber bestand das Problem darin, dass man Kriterien definieren musste, wann ein Staat (oder die EU) einem Asylbewerber oder Kriegsflüchtling Schutz gewähren sollte. Diese Fragestellung war nicht neu, ganz im Gegenteil: Sie ist so alt wie das Recht auf Asyl, reicht also bis in vorchristliche Zeit zurück. Natürlich existierten entsprechende Festlegungen längst auch auf nationalstaatlicher Ebene.

Anders als in der Europroblematik traten die Mängel nicht bei der Neuschaffung eines Gesetzesrahmens auf, sondern bei der unzureichend durchdachten Übertragung nationaler Bestimmungen auf die Gesetzgebung der EU. Hier wurden zwei große Fehler gemacht: Erstens wurde der Kreis der Anspruchsberechtigten erheblich erweitert, ohne dass im Krisenfall genügend Aufnahmebereitschaft bei den Mitgliedsstaaten sichergestellt war. Zweitens war die Lastenverteilung zwischen den Mitgliedsstaaten himmelschreiend ungerecht, weil die ärmeren südeuropäischen Länder für den weitaus größten Teil der Asylverfahren zuständig waren – und bis heute sind.

Ich werde im Folgenden die beiden Systemausfälle sezieren, die die Eurokrise und die Flüchtlingskrise erst möglich machten. In beiden Fällen wurden gut oder zumindest befriedigend funktionierende Systeme der Mitgliedsstaaten leichtfertig aufgegeben und durch letztlich dysfunktionale Systeme auf EU-Ebene ersetzt.

1.1 Die Währungsunion: Gesetze mit eingebautem Schredder

Am 5. Oktober 2018 wurde im vornehmen Londoner Auktionshaus Sotheby’s eines der bekanntesten Werke des anonymen Streetart-Künstlers Banksy versteigert. »Girl with Balloon« war die auf Leinwand gesprayte Version eines Graffitis, das ursprünglich eine Mauer im Osten Londons zierte. Das Werk war 2017 zum beliebtesten Kunstwerk Großbritanniens gewählt worden und bildete den prominenten Schlusspunkt der Sotheby’s Auktion an jenem Oktobertag.

Der Preis ließ auch nichts zu wünschen übrig. Für mehr als 1 Million Pfund ersteigerte eine Bieterin das Werk. Aber kaum, dass sie den Zuschlag erhalten hatte, zerstörte sich das Kunstwerk selbst. Banksy hatte – nach seiner Darstellung ausdrücklich für den Fall, dass das Bild jemals auf einer Auktion versteigert werden sollte – einen Schredder im unteren Teil des Rahmens verborgen. Dieser Schredder wurde unmittelbar nach dem Zuschlag aktiviert. Die Leinwand wurde vor den Augen des erstaunten Publikums wie von Geisterhand nach unten gezogen und trat unter dem Rahmen, in säuberliche Streifen zerschnitten, wieder aus. Frei nach Wilhelm Busch: »Hier kann man sie noch erblicken, fein geschnitten und in Stücken.«

Was in der Kunstwelt ein aufsehenerregender Gag war, hatte sein Vorbild in den vertraglichen Grundlagen der Europäischen Union – auch wenn Banksy sich dessen vermutlich nicht bewusst war. Denn die originelle Idee eines Werks mit eingebautem Selbstzerstörungsmechanismus findet sich schon im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEU-Vertrag), einem der zwei Grundlagenverträge der EU. Nur gab es nie ein großes Aufsehen um diese Eigentümlichkeit des AEU-Vertrags und deshalb wirft niemand Banksy ein Plagiat vor. Aber gerechterweise muss man sagen, dass in der EU ein kreativer Kopf existiert, der Banksys Idee genau vorweggenommen hat. Und dieser kreative Kopf ist genauso anonym geblieben, wie Banksys Identität bis heute nicht gelüftet werden konnte. Vielleicht, sehr vielleicht, war es ja sogar Banksy, der auch im AEU-Vertrag seinen Schabernack trieb.

Es geht um Artikel 126 des AEU-Vertrages, der zentrale Bestimmungen zur Wirtschafts- und Währungsunion enthält. Im Wesentlichen wird in Artikel 126 vertraglich vereinbart, dass die Mitgliedsstaaten der EU übermäßige Staatsdefizite vermeiden, dass die jährliche Neuverschuldung nicht mehr als 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) betragen und dass die gesamte Staatsverschuldung 60 Prozent des BIPs nicht übersteigen darf. Die Werte von maximal 3 Prozent für die Neuverschuldung und maximal 60 Prozent für den gesamten Schuldenstand sind die berühmten Maastricht-Kriterien, die sicherstellen sollten, dass die Euroländer eine Stabilitätsgemeinschaft bilden.

Ferner gibt es Artikel 259 des AEU-Vertrages, dessen erster Satz lautet: »Jeder Mitgliedstaat kann den Gerichtshof der Europäischen Union anrufen, wenn er der Auffassung ist, dass ein anderer Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus den Verträgen verstoßen hat.«

Das ist doch mal was! Die EU-Mitgliedsstaaten haben also vertraglich scharfe Obergrenzen für ihre Verschuldung vereinbart mit präzisen Zahlen, an denen nichts zu deuteln ist. Und wenn ein Staat diese Obergrenzen verletzt, kann jeder andere Mitgliedsstaat spornstreichs zum Obersten Gerichtshof der EU eilen und den vertragsbrüchigen Mitgliedsstaat dort verklagen. Pacta sunt servanda – Verträge müssen gehalten werden. So steht es schwarz auf weiß im Vertrag: Vertragsbruch kann geahndet werden.

Das ist das Werk, über das ich rede. Ein Kunstwerk geradezu, ein gesetzgeberisches Kunstwerk an Klarheit, Präzision und Konsequenz. Nur leider hat jemand in den Rahmen einen Schredder eingebaut.

Die Bestimmungen zur Begrenzung der Schulden und diverse Maßnahmen, die ergriffen werden, falls ein Mitgliedsstaat dagegen verstößt, stehen in den Absätzen 1 bis 9 von Artikel 126. Der eingebaute Schredder steht in Absatz 10. Da heißt es lapidar: Das Recht auf Klageerhebung nach Artikel 259 kann im Rahmen der Absätze 1 bis 9 dieses Artikels nicht ausgeübt werden!

Na super! Auf Deutsch: Wir schließen einen Vertrag und vereinbaren zugleich, dass Vertragsverletzungen nicht gerichtlich geahndet werden. Was, bitte, soll das denn? Ein Vertrag ist wertlos, wenn der Vertragsbruch gestattet wird. Ein Gemälde ist wertlos, wenn es im Augenblick des Verkaufs geschreddert wird.1

»Ist dies schon Wahnsinn, so hat es doch Methode«, heißt es in Shakespeares Hamlet. Nur ein kleiner Exkurs, um zu zeigen, dass die Banksy-Masche in der Tat Methode hat: Der Kern des ganzen Dieselskandals liegt in einem EU-Gesetz von 2007, das die Zulassung von Kraftfahrzeugen der Emissionsklassen Euro 5 und Euro 6 regelt.2 In Artikel 5 Absatz 2 heißt es: »Die Verwendung von Abschalteinrichtungen, die die Wirkung des Emissionskontrollsystems verringern, ist unzulässig. Dies ist nicht der Fall, wenn die Einrichtung notwendig ist, um den Motor vor Beschädigung zu schützen.«

Was für ein Geniestreich! Da haben wir ein Gesetz zum Verbot von Abschalteinrichtungen, das für sich selbst eine Abschalteinrichtung vorsieht! Denn es sagt doch zu den Autoherstellern: »Abschalteinrichtungen sind verboten. Es sei denn, Ihr konstruiert Eure Motoren so, dass sie eine Abschalteinrichtung brauchen!« Natürlich werden die Autohersteller jetzt nicht öffentlich wissen lassen, dass sie ihre Motoren bewusst so konstruiert haben. Aber wenn sie wegen Betruges vor Gericht stehen, werden sie natürlich argumentieren, dass ihre Abschalteinrichtungen legal waren. Weil der Motor ohne Abschalteinrichtung Schaden hätte nehmen können.

So ein Gesetz ist schon ein Kunstwerk, das eines Banksy würdig ist. Es formuliert ein Verbot mit eingebauter Selbstzerstörung.

1.2 Mangelhafte Anwendung eines mangelhaften Gesetzes

Zurück zur Wirtschafts- und Währungsunion: Die erste Stufe des Systemausfalls ist die mangelhafte Formulierung des Gesetzes. Die Möglichkeit des Vertragsbruchs ist in den Vertrag schon eingebaut. Im Vertrag zu vereinbaren, dass der vertragsbrüchige Partner nicht vor dem EuGH verklagt werden kann, ergibt nur dann einen Sinn, wenn alle Vertragsparteien davon ausgingen, dass der Vertrag gebrochen werden wird. Denn wären sie davon ausgegangen, dass der Vertrag von allen Seiten eingehalten wird, hätte man ja der Ausfallbestimmung von Absatz 10 nicht bedurft.

Nun ist es so, dass Artikel 126 AEU-Vertrag immerhin noch Bestimmungen enthält, die in weicherer Form den Vertragsbruch sanktionieren. Zwar gibt es keinerlei Handhabe gegen einen überhöhten Schuldenstand – die 60-Prozent-Grenze kann völlig straflos überschritten werden. Aber bei Überschreiten der Höchstgrenze für die Neuverschuldung (das 3-Prozent-Kriterium) kann der Rat – er muss nicht! – am Ende eines ziemlich komplizierten Verfahrens Geldbußen gegen den Defizitsünder verhängen.

Diese Möglichkeit ist viel schwächer als die abgeschaltete Klagemöglichkeit vor dem Europäischen Gerichtshof. Denn vor dem EuGH hätte die Klage eines einzelnen Landes gereicht, um einen vertragsbrüchigen Partner zur Rechenschaft zu ziehen. Im Rat aber braucht man eine sogenannte »qualifizierte Mehrheit«. Bei Nichtberücksichtigung des betroffenen Staates mussten mindestens 55 Prozent der Mitgliedsstaaten der Geldbuße zustimmen und diese Mitgliedsstaaten mussten zugleich mindestens 65 Prozent der Bevölkerung der EU vertreten. 65 Prozent ist fast schon das Erfordernis einer Zweidrittelmehrheit und hinzukommt, dass sich mindestens 15 Mitgliedsstaaten (55 Prozent von 27 Staaten) zusammenfinden mussten.3 Das ist natürlich viel schwieriger zu erreichen, als dass sich ein einzelner Mitgliedsstaat entscheidet, vor dem EuGH zu klagen.

Dennoch: Grundsätzlich konnte der Rat der Europäischen Union Strafen zumindest bei zu hoher Neuverschuldung verhängen. Schauen wir uns an, wie er von dieser Möglichkeit in den zehn Jahren vor Beginn der Eurokrise Gebrauch gemacht hat. Dies ist der Zeitraum von 2000 bis 2009, denn die Eurokrise begann im Jahr 2010 mit der Zahlungsunfähigkeit Griechenlands, bald gefolgt von Irland, Portugal, Spanien und Zypern.

In Tabelle 1 ist die jährliche Neuverschuldung für die damals 16 Eurostaaten jeweils als Prozentsatz des Bruttoinlandsprodukts angegeben. Dunkelgrau hinterlegt sind die Jahre, in denen ein Land durch eine unzulässig hohe Neuverschuldung gegen Artikel 126 des AEU-Vertrages verstoßen hat. Das kam insgesamt 65-mal in zehn Jahren vor. Im Schnitt haben also in jedem Jahr sechs bis sieben Länder gegen klare vertragliche Bestimmungen verstoßen. Nur Finnland und Luxemburg waren stets vertragstreu. Griechenland hat sich nicht ein einziges Mal um die Verträge geschert. Für Portugal gilt fast dasselbe.

Tabelle 1: Neuverschuldung der Eurostaaten in Prozent des BIPs (Positive Zahlen bezeichnen Haushaltsüberschüsse, negative Zahlen Defizite)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Belgien

-0,1

0,2

0,0

-1,8

-0,2

-2,8

0,2

0,1

-1,1

-5,4

Deutschland

0,9

-3,1

-3,9

-4,2

-3,7

-3,4

-1,7

0,2

-0,2

-3,2

Finnland

6,9

5,0

4,1

2,4

2,2

2,6

3,9

5,1

4,2

-2,5

Frankreich

-1,3

-1,4

-3,2

-4,0

-3,6

-3,4

-2,4

-2,6

-3,3

-7,2

Griechenland

-4,1

-5,5

-6,0

-7,8

-8,8

-6,2

-5,9

-6,7

-10,2

-15,1

Irland

4,9

1,0

-0,5

0,4

1,3

1,6

2,8

0,3

-7,0

-13,8

Italien

-2,4

-3,4

-3,0

-3,3

-3,5

-4,1

-3,5

-1,5

-2,6

-5,2

Luxemburg

5,9

5,9

2,4

0,2

-1,3

0,1

1,9

4,2

3,3

-0,7

Malta

-5,5

-6,1

-5,4

-9,0

-4,3

-2,6

-2,5

-2,1

-4,2

-3,2

Niederlande

1,2

-0,5

-2,1

-3,1

-1,8

-0,4

0,1

-0,1

0,2

-5,1

Österreich

-2,4

-0,7

-1,4

-1,8

-4,8

-2,5

-2,5

-1,4

-1,5

-5,3

Portugal

-3,2

-4,8

-3,3

-4,4

-6,2

-6,2

-4,3

-3,0

-3,8

-9,8

Slowakei

-12,0

-6,4

-8,1

-2,7

-2,3

-2,9

-3,6

-1,9

-2,4

-7,8

Slowenien

-3,6

-3,9

-2,4

-2,6

-2,0

-1,3

-1,2

-0,1

-1,4

-5,8

Spanien

-1,1

-0,5

-0,4

-0,4

0,0

1,2

2,2

1,9

-4,4

-11,0

Zypern

-2,2

-2,1

-4,1

-5,9

-3,7

-2,2

-1,0

3,2

0,9

-5,4

Quelle: Eurostat. Dunkelgrau hinterlegt sind Verstöße gegen Artikel 126 AEUV.

Obwohl es 65 unbestreitbare Verstöße gegen den AEU-Vertrag gab, hat der Rat nicht in einem einzigen Fall Geldbußen verhängt. Damit wurde Artikel 126 endgültig zu einer Lachnummer. Der Systemausfall ist offenkundig: Obwohl auf breiter Front gegen die klaren Vertragsbestimmungen verstoßen wurde, hat die EU bewusst darauf verzichtet, zumindest das nach der Banksy-Schwächung noch verbleibende Sicherungssystem anzuwenden. Zur mangelhaften Gesetzgebung gesellte sich also auch das Versagen bei der Anwendung des Gesetzes.

Übrigens war Deutschland unter der damaligen rot-grünen Regierung einer der ersten Defizitsünder. Dass Bundeskanzler Schröder und Finanzminister Eichel als Vertreter eines traditionell stabilitätsorientierten Landes mit massivem Druck Geldbußen gegen Deutschland verhinderten, konnten alle anderen Staaten natürlich nur als Freibrief verstehen, die Defizitgrenze ebenfalls straflos missachten zu können. Deutschland trägt für den Ausfall der Sicherungssysteme der Eurozone also maßgeblich Verantwortung.

Die Vertragsverletzungen hielten in den Folgejahren an. In den acht Jahren von 2010 bis 2017 haben die jetzt 19 Eurostaaten insgesamt 64-mal die Höchstgrenze der zulässigen Neuverschuldung überschritten. Der Rat gab sich dabei völlig der Lächerlichkeit preis. Denn erstens verhängte der Rat in nur zwei Fällen »Sanktionen«, nämlich gegen Spanien und Portugal im Jahr 2015. Und zweitens entblödete sich der Rat nicht, die Höhe der Strafzahlungen für beide Länder jeweils mit null Euro festzusetzen! Da ist jeder Bußgeldbescheid wegen Falschparkens abschreckender.

Der Systemausfall hält also an. Auch in und nach der Eurokrise machte der Rat von den im AEU-Vertrag zur Verfügung stehenden Möglichkeiten keinen Gebrauch. Kein Wunder natürlich, dass das andere der beiden Maastricht-Kriterien, der Schuldenstand, ebenfalls in vielen Ländern weit über seinem zulässigen Höchstniveau lag und immer noch liegt. In den zehn Jahren vor der Eurokrise (die ja als eine Staatsschuldenkrise begann) haben die 16 Eurostaaten nicht weniger als 76-mal gegen die Obergrenze von 60 Prozent verstoßen. Auch dies war in jedem Fall ein klarer Vertragsbruch, aber die EU-Mitgliedsstaaten hatten ja schon im Vertrag festgelegt, dass Verstöße gegen diese Obergrenze nicht geahndet werden würden. Folglich wurde auch nichts unternommen.

Die Untätigkeit der EU gegenüber der vertragswidrigen Entwicklung der Staatsschulden in vielen Mitgliedsstaaten muss man zumindest als grob fahrlässig, wenn nicht sogar als vorsätzlich bezeichnen. Ganz bestimmt jedenfalls war es Vorsatz, Griechenland im Jahre 2001 in die Eurozone aufzunehmen, obwohl Griechenlands Schuldenstand mit 105 Prozent des BIPs weit oberhalb der zulässigen Höchstgrenze von 60 Prozent lag: Zudem waren die Angaben, die die damalige griechische Statistikbehörde ESYE zur Neuverschuldung Griechenlands in den Jahren unmittelbar vor dem Beitritt zum Euro gemacht hatte, bewusst gefälscht worden. Die später ermittelten tatsächlichen Werte waren fast doppelt so hoch und lagen alle über dem zulässigen Höchstwert von 3 Prozent. Griechenland verbarg durch einen glatten Betrug, dass es im offenen Vertragsbruch lebte. Seine Aufnahme in den Euro war ungefähr so, als würde die katholische Kirche einen eingefleischten Ehebrecher zum Priester weihen.

In den Folgejahren ging die Schuldenmacherei Griechenlands munter weiter. Die jährliche Neuverschuldung lag Jahr für Jahr zwischen 6 Prozent und 9 Prozent statt der maximal zulässigen 3 Prozent. 2008 stieg die Neuverschuldung auf 10 Prozent und 2009 sogar auf 15 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Die EU sah untätig zu. Es wurden keinerlei Sanktionen verhängt, obwohl der Rat dies hätte tun können.

1.3 Das politische Versagen

Szenenwechsel: Erinnern Sie sich an den früheren Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank, Rolf Breuer? War er ein Tollpatsch oder war er ein Unglücksrabe? Er, der höchstbezahlte Angestellte des Flaggschiffs der deutschen Kreditinstitute, bescherte seinem Arbeitgeber mit einer einzigen kleinen Interviewäußerung einen Schaden von einer Milliarde Euro! Im Februar 2002 hatte er sich zur Finanzlage eines Großkunden, der Unternehmensgruppe des Medienunternehmers Leo Kirch, geäußert. Die Kirch-Gruppe (darunter die Fernsehsender ProSieben, Sat.1 und Premiere) befand sich in finanziellen Schwierigkeiten und Breuer war gefragt worden, ob man Kirch helfen werde, weiterzumachen. Breuer antwortete, er höre, dass der Finanzsektor wohl nicht bereit sei, auf unveränderter Basis weitere Kredite zur Verfügung zu stellen.

Dies war das Todesurteil für die Kirch-Gruppe. Der Chef der Deutschen Bank hatte öffentlich die Einschätzung von sich gegeben, die Kirch-Gruppe werde in der Finanzbranche als nicht mehr kreditwürdig angesehen. Das wirkte wie eine selbsterfüllende Prophezeiung: Jetzt war niemand mehr bereit, der Kirch-Gruppe Kredit zu gewähren.

Zwei Monate später musste Leo Kirch Insolvenz anmelden. Zitiert wurde er mit den Worten: »Erschossen hat mich der Rolf.« Er verklagte die Deutsche Bank und Rolf Breuer persönlich auf Schadenersatz. Obwohl er in dem folgenden langjährigen Rechtsstreit nur teilweise erfolgreich war, wurde ihm Schadenersatz in Höhe von fast einer Milliarde Euro zugesprochen. Die Deutsche Bank wiederum verklagte ihren früheren Vorstandssprecher auf Schadenersatz.

Diese Episode aus der in den letzten Jahren wenig ruhmreichen Geschichte der Deutschen Bank zeigt, wie sensibel die Finanzmärkte reagieren, wenn eine Autorität Zweifel an der Kreditwürdigkeit eines Schuldners äußert. Und sie zeigt, wie dramatisch die Konsequenzen für den Schuldner sein können. Vergleichen Sie dies mit öffentlichen Äußerungen, die der Internationale Währungsfonds im Vorfeld der Griechenlandkrise tätigte. Am 25. Mai 2009, fast genau ein Jahr bevor der erste große sogenannte Eurorettungsschirm beschlossen wurde, publizierte der IWF eine Einschätzung der griechischen Staatsfinanzen, in der es hieß, unter den gegenwärtigen Umständen würde »die Schuldenquote über viele Jahre hinweg steigen und dies würde zu schwer zu beherrschenden fiskalischen Zwängen führen«.4

Diese Äußerungen sind ähnlich brisant wie die von Rolf Breuer. »Schwer zu beherrschende fiskalische Zwänge« bedeutet nichts anderes, als dass der IWF öffentlich Zweifel daran äußerte, ob Griechenland seine steigende Schuldenquote beherrschen kann. Wie Breuer die Kreditwürdigkeit eines privaten Unternehmens infrage stellte, so stellte der IWF die Kreditwürdigkeit Griechenlands infrage – und zwar in aller Öffentlichkeit. Aber während Breuer sich möglicherweise nur unbedacht verquasselte, war dies beim IWF nicht der Fall. Der IWF wusste genau, was er tat.

Denn der IWF hat seine Ansicht ja nicht irgendwie spontan als Antwort auf eine Interviewfrage kundgetan. Vielmehr standen die Zweifel an Griechenlands Kreditwürdigkeit in einem offiziellen Schriftstück, das von mehreren IMF-Beamten auf mehreren Hierarchiestufen sukzessive sorgfältig gelesen und auf möglicherweise politisch oder ökonomisch problematische Formulierungen durchgesehen worden war, ehe die Freigabe zur Veröffentlichung erfolgte. Jeder dieser Beamten muss verstanden haben, was hier gesagt wurde. Dennoch kam man überein, die sensible Aussage in einer Schriftreihe zu veröffentlichen, die zu den meistbeachteten des IWF gehört.

Wollte der IWF etwa bewusst die Zahlungsunfähigkeit Griechenlands provozieren? Wollte er absichtlich das machen, was Rolf Breuer gegenüber der Kirch-Gruppe möglicherweise nur unabsichtlich getan hatte? Das erscheint schwer vorstellbar. Ein Staatsbankrott ist ein außerordentlich gravierendes, mit erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Härten verbundenes Ereignis. Zu den Aufgaben des IWF gehört es, Staatsbankrotte zu verhindern – nicht sie bewusst herbeizuführen.

Wenn der IWF – wie es seine Aufgabe ist – einen Staatsbankrott Griechenlands verhindern wollte, dann muss die öffentliche Warnung vor der zweifelhaften Kreditwürdigkeit Griechenlands so ziemlich das letzte Mittel gewesen sein, das der IWF zur Hand hatte. Ein Mittel, das der IWF nur einsetzte, weil er anders nicht mehr weiterkam. Und es ist erstaunlich, dass er das Mittel überhaupt einsetzte: Denn die öffentliche Warnung einer Autorität ist auf den Finanzmärkten ein Spiel mit dem Feuer. Sie kann zur selbsterfüllenden Prophezeiung werden, wie es bei Breuer und Kirch der Fall war. Sie kann deshalb das Gegenteil dessen bewirken, was sie bewirken soll. Dennoch ist der IWF diesen Weg gegangen. Wie verzweifelt muss er gewesen sein? Er muss den Eindruck gehabt haben, dass die Situation keinen weiteren Aufschub duldete; er sich aber anders kein Gehör verschaffen konnte.

Hier kommen wir auf die EU und ihre Mitgliedsstaaten zurück. Ehe der IWF öffentlich warnte, wird er zweifellos hinter verschlossenen Türen gewarnt haben. Vermutlich mehrfach und vermutlich in sehr viel deutlicheren Worten. Aber augenscheinlich hat das in der EU niemanden gekümmert. Wie Kassandra vor dem Untergang Trojas warnte, so warnte der IWF – möglicherweise lange bevor er an die Öffentlichkeit ging – vor dem Untergang Griechenlands. Er tat es ebenso vergeblich. Der IWF scheint bei der EU und den Staaten der Eurozone auf taube Ohren gestoßen zu sein, als das Gespenst einer möglichen Staatspleite Griechenlands schon längst reale Formen annahm.

Damit sind wir beim dritten Teil des verhängnisvollen Systemausfalls. Teil eins war die mangelhafte Gesetzgebung, Teil zwei die mangelhafte Anwendung des mangelhaften Gesetzes. Aber selbst in dieser Situation war noch nicht alles verloren. Wenn die Eurostaaten die Warnzeichen beachtet hätten, wenn sie die gefälschten Daten, die ständigen Vertragsverletzungen und schließlich auch die Warnungen des IWF ernst genommen hätten, dann hätten sie mit genügendem zeitlichen Vorlauf der akuten Krise Griechenlands ohne Rechtsbruch entgegentreten können.

Zum Beispiel hätte man die Banken rekapitalisieren können, die hohe Bestände griechischer Staatsanleihen hielten. Die große Sorge der Eurozone bestand ja darin, dass sich eine Insolvenz des griechischen Staates über das Finanzsystem als Finanzkrise 2.0 fortpflanzen würde. Diese hätte dann die gesamte Eurozone erfassen und in einen erneuten Abwärtsstrudel reißen können. Das war eine ernstzunehmende Gefahr und deshalb war es geboten, die Banken, die durch eine griechische Staatsinsolvenz zusammengebrochen wären, zu rekapitalisieren.

Gemeinsam mit meinem Kollegen Harald Hau (Universität Genf) habe ich seinerzeit abgeschätzt, wie hoch die Kosten einer solchen Bankenrekapitalisierung im schlimmsten Fall ausfallen würden.5 Wir nutzten die offiziellen Daten aus dem Stresstest der Europäischen Bankenaufsicht, die detaillierte Angaben über Eigenkapital und Bestände an Staatsanleihen jeder einzelnen europäischen Bank enthielten. Als schlimmsten Fall sahen wir ein Szenario vor, in dem nicht nur Griechenland, sondern auch Spanien, Portugal, Italien und Irland insolvent werden würden. Wir gingen davon aus, dass alle Banken die entstehenden Verluste zunächst mit ihrem Eigenkapital abfangen müssten. Nur die Banken, die nicht genügend Eigenkapitalpolster hatten, würden rekapitalisiert und damit in Staatsbesitz überführt werden. Dies entsprach im Prinzip dem Verfahren, das in der Finanzkrise bei der deutschen Pleitebank Hypo Real Estate angewendet wurde.

Die Ergebnisse unserer Studie waren erstaunlich. Die meisten Banken der Eurozone hatten genügend Eigenkapital, um selbst eine Staatsinsolvenz dieses Ausmaßes zu überleben. Nur in den insolventen Staaten selbst wären hohe Beträge für die Rekapitalisierung der dortigen Bankensysteme notwendig gewesen. Diese Beträge hätten die Eurozonenstaaten den insolventen Staaten als Neukredite zur Verfügung stellen müssen, ähnlich wie sie im Rettungsschirm Kredite bereitgestellt haben. Nur dass bei der Bankenrekapitalisierung das Kreditvolumen deutlich niedriger gewesen wäre und sowohl Staaten als auch Bankensysteme aus der Überschuldungssituation befreit worden wären.

Die »Alternativlosigkeit«, die Frau Merkel für ihren Weg der Eurorettung behauptet hat, ist stets und ausschließlich ein Propagandamärchen zur Einschüchterung der deutschen Wähler gewesen. Es gibt immer Alternativen und natürlich gab es auch damals Alternativen, bessere und billigere. Und anders als die tatsächlich durchgeführte Eurorettung wären diese Alternativen rechtsstaatlich und vertragskonform gewesen. Denn die tatsächlich durchgeführte Eurorettungspolitik verstieß gegen die sogenannte Nichtbeistandsklausel in Artikel 125 des AEU-Vertrages. Deshalb verteidigte die Geschäftsführende Direktorin des IWF, Christine Lagarde, die Eurorettung ja auch mit den Worten: »Wir mussten die Verträge brechen, um den Euro zu retten!« Aber das war falsch. Man musste keineswegs aus Zeitnot Vertragsbruch begehen.

Denn es ist nicht wahr, dass die Zahlungsunfähigkeit Griechenlands im Frühjahr 2010 in irgendeiner Weise überraschend kam und man deshalb in aller Eile an einem Wochenende einen milliardenschweren Rettungsschirm beschließen musste. Die Ereignisse waren ja seit langer Zeit absehbar gewesen. Es war allgemein bekannt, dass die Neuverschuldung Griechenlands Jahr für Jahr weit über der 3-Prozent-Marke gelegen hatte, es war bereits 2008 bekannt gewesen, dass das griechische Staatsdefizit 2008 auf 10 Prozent und 2009 auf 15 Prozent des BIPs ansteigen würde, und es war spätestens seit 2009 bekannt, dass der IWF eine Staatsinsolvenz Griechenlands befürchtete. Vermutlich waren die Eurostaaten schon früher in vertraulichen Mitteilungen vom IWF gewarnt worden.

1.4 Der Kontrollverlust in der Eurokrise

Aber sie taten nichts. Der Systemausfall hielt an. Und damit setzte der Kontrollverlust ein. Als Griechenlands Situation sich im März 2010 zuspitzte, weil es zu vertretbaren Konditionen keinen Kredit mehr auf den internationalen Kapitalmärkten bekam, waren die Eurostaaten plötzlich nicht mehr die Gestalter, sondern die Getriebenen. Sie mussten milliardenschwere Bürgschaften bewilligen für die Staatsverschuldung anderer Eurostaaten, erst Griechenland, dann auch Irland, Portugal, Spanien und Zypern. Das gesamte Bürgschaftsvolumen wuchs in mehreren Schritten in die enorme Größenordnung von mehreren 100 Milliarden Euro. Die daraus finanzierten Kredite für die Krisenstaaten der Eurozone sind bis heute zum weitaus größten Teil noch nicht getilgt.

Der Kontrollverlust äußerte sich darin, dass die finanziell gesunden Eurostaaten gar keine andere Wahl hatten, wenn sie den Euro in seiner damaligen territorialen Ausdehnung erhalten wollten. Sie mussten zahlen und konnten nur hoffen und beten, dass der Kredit eines Tages zurückgezahlt werden würde. Die Versäumnisse der vergangenen Jahre rächten sich nun. Weil das Sicherungssystem sträflich missachtet und bewusst unterlaufen worden war, war es ausgefallen, und nun hatte man den Salat.

Eigentlich war dies eine überaus peinliche Situation. Man musste Staaten, die bei der Kontrolle ihrer eigenen öffentlichen Finanzen grob versagt hatten, milliardenschwere Hilfskredite bewilligen, ohne dass man irgendeine Kontrolle darüber hatte, was die empfangenden Staaten mit diesem Geld machen würden. Würden sie überhaupt die Voraussetzungen für eine Rückzahlung schaffen können – und würden sie das wollen? Es war eine aberwitzige Situation: Der kreditgewährende Staat begab sich in die Abhängigkeit vom bankrotten kreditnehmenden Staat! Hätte es nicht umgekehrt sein müssen? Wie sollte man den eigenen Bürgern das Gefühl vermitteln, dass man die Lage unter Kontrolle hatte?

Um sich nicht vollständig beim Wähler zu blamieren, erfand irgendein gewandter Beamter (oder war es ein Politiker?) das Konzept der »konditionierten Hilfe«. Dies Konzept sah vor, dass die Hilfsgelder nur unter Bedingungen (deshalb »konditioniert«) ausgezahlt werden würden. Die Krisenstaaten mussten sich verpflichten, ein detailliertes Reformprogramm abzuarbeiten, das ihnen von der sogenannten Troika (EU-Kommission, Europäische Zentralbank und IWF) vorgegeben wurde. Die Troika sollte die Abarbeitung des Programms regelmäßig überprüfen.

Mit dieser »konditionierten Hilfe« wollte man den Wählern das Gefühl vermitteln, dass die Kreditgeber Herrn des Geschehens seien. Die Botschaft war: Wir kontrollieren, wie der unsolide Krisenstaat mit unserem Geld umgeht. Denn wir definieren die Bedingungen, unter denen er es bekommt. Der empfangende Staat kann also das Geld nicht einfach auf den Kopf hauen, sondern er muss unser Reformprogramm abarbeiten. Der Erfolg dieses Reformprogramms ist die Gewähr dafür, dass wir das Geld eines Tages auch zurückerhalten werden.

Das ist vom Ansatz her nicht dumm gedacht. Doch wenn man finanzielle Hilfe an Bedingungen knüpft, dann muss man auch bereit sein, die finanzielle Hilfe einzustellen, wenn die Bedingungen nicht erfüllt werden. Sonst bekommt man ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und genau das passierte in der Eurozone sehr schnell.

Die Troika überprüfte regelmäßig die Erfüllung der Auflagen. Mal war sie mehr, mal weniger zufrieden mit den Reformfortschritten in den Krisenländern. Aber das Resultat war immer das gleiche: Letztlich wurde die nächste Tranche an Kreditgeldern freigegeben. Das ließ Zweifel daran aufkommen, dass die Hilfen tatsächlich konditioniert waren.

Und wie sich herausstellte, waren sie es nicht. Die Konditionierung war Propaganda. Dies erwies sich erneut an Griechenland. Griechenland hatte in einem ersten Hilfsprogramm Hilfszusagen über 107 Milliarden Euro erhalten. Eigentlich sollte Griechenland nach Ablauf des Programms keine weiteren Kredite erhalten. Der damalige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sagte 2010: »Griechenland wird insgesamt drei Jahre die Kreditlinien in Anspruch nehmen können … Danach ist Schluss.«6

Drei Jahre später war dann allerdings keineswegs Schluss. Vielmehr hatte man bereits ein Jahr zuvor ein zweites Rettungsprogramm mit einem Volumen von 164 Milliarden Euro auf den Weg gebracht, weil sich herausstellte, dass Griechenland seine Probleme überhaupt nicht in den Griff bekommen hatte. Für mangelnden Erfolg gab es also gleich einen großen Haufen zusätzlichen Geldes.

Dieses zweite Rettungsprogramm lief 2015 aus und wurde »nicht erfolgreich abgeschlossen«. Wolfgang Schäuble stellte dies in einem ZDF-Interview ausdrücklich fest.7 Das hinderte ihn aber nicht, nur zwei Tage später einem dritten Rettungspaket für Griechenland im Volumen von 86 Milliarden Euro zuzustimmen.

Damit war die Konditionalität als bloßes Blendwerk entlarvt. Da Griechenland bis zum Ende des zweiten Rettungsprogramms wesentliche Teile der vereinbarten Reformvorhaben nicht umgesetzt hatte, wurde das Programm als »nicht erfolgreich abgeschlossen« bewertet. Die zwingende Konsequenz hätte jetzt sein müssen, dass Griechenland keine weiteren Gelder erhält. Das Gegenteil war aber der Fall.

Also wurden die Rettungskredite tatsächlich unkonditioniert vergeben, denn selbst wenn Griechenland die Vereinbarungen nicht umsetzte, floss bereitwillig neues Geld. Die Eurozone wollte unbedingt vermeiden, dass Griechenland in eine Staatsinsolvenz ging. Dies nicht nur, weil man damit das Scheitern der eigenen Politik hätte eingestehen müssen. Der eigentliche Grund war viel handfester: Je mehr Kredite die Eurozone an Griechenland vergab, desto schmerzhafter wäre eine griechische Staatsinsolvenz für die Staaten der Eurozone geworden. Denn die Staatsinsolvenz würde ja genau dazu führen, dass diese Kredite nicht oder nicht vollständig getilgt werden würden.

Gleich mit der ersten Kreditvergabe an Griechenland begab sich die Eurozone in die Abhängigkeit von ihrem eigenen Schuldner. Indem sie Griechenland mit einem Kredit half, gab sie den Griechen ein strategisches Instrument in die Hand: die Drohung, dass der Kredit nicht zurückgezahlt werden würde. Je höher die Rückzahlungsansprüche der Eurozone wuchsen, desto unglaubwürdiger wurde daher die Konditionalität. Man konnte Griechenland nicht mehr glaubwürdig damit drohen, die Zahlungen bei mangelnden Reformfortschritten einzustellen, wenn dies der Eurozone offenkundig selbst großen finanziellen Schaden zugefügt hätte.

Die Eurozone hatte einen großen strategischen Fehler begangen: Sie hatte sich in die Karten gucken lassen, und Griechenland wusste, dass die Eurozone nur bluffte. Genauer gesagt: Die Politik der konditionierten Kreditvergabe ist eine ungeeignete Politik, weil sie zwangsläufig dazu führt, dass der Gegenspieler weiß, wie gut die Karten des anderen sind: nämlich zwangsläufig im Laufe der Zeit immer schlechter. Der Helfende begibt sich mit jeder Hilfsleistung tiefer in eine Abhängigkeit vom Hilfeempfänger, und am Ende hat der Hilfeempfänger alle Trümpfe in der Hand.

Derzeit schuldet Griechenland der Eurozone rund 270 Milliarden Euro. Wenn Griechenland niedrigere Zinsen, eine Verlängerung der Tilgungsfristen oder einen Schuldenerlass erreichen möchte, muss es nur damit drohen, dass es ansonsten keine andere Wahl habe, als in den Staatsbankrott zu gehen. Das ist ein veritabler Trumpf, der in der nächsten Wirtschaftskrise gespielt werden könnte. Und welchen Trumpf haben Deutschland und die anderen Gläubigerländer in der Hand, mit dem Griechenland dazu bewegt werden könnte, alles Geld pünktlich und in der vereinbarten Höhe zu überweisen?

Sehr schnell wurde deutlich, dass die Eurozone Griechenland unter allen Umständen im Euro halten wollte. Selbst bei ungenügendem Reformfortschritt waren die Euroländer stets bereit, die Auszahlung der nächsten Tranche oder gar ein weiteres Rettungspaket zu bewilligen. Konditionalität funktioniert aber nur dann, wenn man bei Nichterfüllung der Auflagen auch bereit ist, das zuvor Angekündigte zu vollziehen – in diesem Fall also weitere Hilfskredite zu verweigern. Das war aus den oben geschilderten Gründen selbst bei dem wirtschaftlich eher unbedeutenden Griechenland nicht der Fall.

So sind die Eurostaaten erpressbar geworden. Denn was für das kleine Griechenland gilt, gilt erst recht natürlich für größere Länder wie Portugal und Spanien. Auch hier stehen erhebliche Kredite der Eurostaaten im Risiko, denn zurückgezahlt sind die Rettungskredite auch hier bislang nur zu einem sehr geringen Teil. Zudem würde ein ungeordnetes Ausscheiden dieser Staaten aus dem Euro weit größere Erschütterungen für den Rest der Eurozone auslösen können als im Falle Griechenlands. Da die Regierungen der stabilen Eurostaaten dieses Risiko nicht eingehen wollen, müssen sie zahlen, wenn die schwächeren Eurostaaten in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen.

Das ist der große Kontrollverlust. Die Regierungen der Eurozone sind nicht mehr Herr über einen beträchtlichen Teil ihrer finanziellen Mittel. Der politische Wille, das Euro-Währungsgebiet in genau seiner jetzigen Ausdehnung zu erhalten, kettet die erfolgreicheren Eurostaaten an die weniger erfolgreichen Eurostaaten. Er ermöglicht es den ärmeren Staaten, finanzielle Leistungen der reicheren Staaten zu beanspruchen und durchzusetzen. Der Weg in eine Transferunion ist damit vorgezeichnet.

Damit ich nicht missverstanden werde: Ich habe nichts gegen solidarische Hilfe für Staaten oder Regionen der EU, die unverschuldet wirtschaftlich weniger weit entwickelt sind als die reichsten Staaten Europas. Dafür gibt es die europäischen Strukturfonds, die viel Geld zur Verfügung stellen, damit die ärmeren Teile Europas aufholen können: Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung, der Europäische Kohäsionsfonds und der Europäische Sozialfonds zum Beispiel. Diese Instrumente stehen allen EU-Staaten – auch den schwachen Staaten der Eurozone – zur Verfügung.