7,49 €

Mehr erfahren.

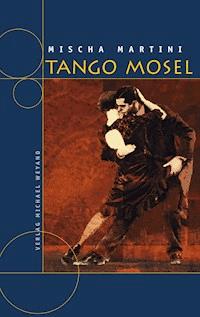

- Herausgeber: Michael Weyand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein nächtlicher Unfall auf einer Großbaustelle in der City gibt Walde Rätsel auf. Besteht ein Zusammenhang mit der Leiche, die später an der Römerbrücke entdeckt wird? In seinem neunten Fall führen die Spuren zu einem ehemaligen Minensuchboot und zu einem Tangoclub. Hinter einer Fassade aus Wohlanständigkeit verbirgt sich ein Netzwerk aus Korruption und Amtsmissbrauch. Zu allem Übel scheint sich Waldes sonst so spröde Kollegin Gabi verliebt zu haben – ausgerechnet in einen Tatverdächtigen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 242

Veröffentlichungsjahr: 2007

Ähnliche

Verlag Michael Weyand

*

Mischa Martini

Tango MOSEL

*

© Verlag Michael Weyand GmbH, Friedlandstr. 4, 54293 Trier, www.weyand.de, [email protected]

www.mischa-martini.de

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Dank an:

Gabriele Belker und Birgit Weyand für Lektorat

Dr. Hans-Joachim Kann; Dr. Randolf Körzel;

Dr. Christian Kraler, Wolfgang Lauer (Marineverein Trier), Bernhard Seibel für Beratung und wertvolle Tipps

Satz: Verlag Michael Weyand GmbH, Trier

Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck

Titel: Bob, Trier

ISBN 978-3-942 429-37-5

1. Auflage September 2007

*

Personen und Handlungen sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit Verhaltensweisen von Menschen an der Mosel und anderswo sind zufällig, mitunter unvermeidlich.

Dienstagabend, 17. April

Ein warmer Südwind hatte das Thermometer am Nachmittag auf sommerliche Temperaturen klettern lassen. Gegen Abend stülpte sich eine Wolkendecke wie eine Glocke über das Moseltal und hielt die warme Luft in den Straßen der Trierer Innenstadt gefangen.

Zu beiden Seiten der riesigen Baugrube ragten die Fassaden der angrenzenden Gebäude auf. Bei einem fehlte der Giebel. Eine tiefe Wunde klaffte darin, als habe eine Explosion sie gerissen.

Der Mann saß auf einer unbequemen Holzbank, die Arme nach hinten abgestützt, den Kopf leicht in den Nacken gelegt, die Augen geschlossen, in seinen Ohren steckten weiße Stöpsel. Ein Taschenbuch lag neben ihm. Zum Lesen war das Licht, das die an einem dicken Draht über der Straße baumelnde Laterne abstrahlte, zu schwach.

Vorübergehende sollten denken, er genieße die wie ein vorsommerliches Geschenk anmutende warme Nacht mit ein wenig Musik. Das jedenfalls glaubte Rocky. In Wahrheit machten die meisten Leute einen Bogen um diesen drahtigen Mann mit der latent gefährlichen Ausstrahlung, dem etwas katzenhaft Sprungbereites anhaftete, obwohl er nicht mehr der Jüngste war.

Die Stöpsel in seinen Ohren waren stumm. Rocky stand, besser gesagt, er saß Schmiere. Einer seiner vielen kleinen Jobs. Nichts Besonderes. Von Schmiere stehen im klassischen Sinn konnte eigentlich auch keine Rede sein. Die meiste Zeit war er unterwegs, mit leicht wippendem Gang über das Pflaster der Innenstadt. Dabei blieb er immer in der Nähe des großen dunklen Geländes, das von einem überwiegend blickdichten hohen Bauzaun umgeben war und auf dem seine beiden Kumpels bereits seit einer Weile ihren heimlichen Aktivitäten nachgingen. Ein kleines krummes Ding. Ein paar Kabel lagen da rum. Die schleppten sie an eine Stelle, an die man mit dem Laster heranfahren konnte. Die Kabel waren schwer, deshalb mussten sie von Hand durchgesägt werden. Maschinen machten zuviel Lärm. Eigentlich war es noch zu früh für diesen Job. Es war noch nicht mal Mitternacht. Aber die beiden Typen da unten wollten es so, wahrscheinlich, weil sie schon genug Bier intus hatten und in ein paar Stunden zu besoffen gewesen wären.

Rocky peilte für ein paar Euro die Lage. Mehr nicht. Er trug immer noch das Shirt, mit dem er schon den ganzen Tag durch die Stadt gelaufen war und das, wie er glaubte, seinen durchtrainierten Oberkörper besonders gut zur Geltung brachte. Seine alten Tätowierungen auf den Oberarmen waren verblasst und grau geworden wie sein Haar. Für den an den Ärmeln über seiner Brust verknoteten dünnen Wollpullover war die Nacht noch zu mild.

Rocky fühlte einen leichten Druck auf seinen Körper, als habe man eine Decke auf ihn gelegt. Er kannte das Gefühl zu gut. Er beugte sich zur Seite, um seine Hosentasche auf der rechten Seite zu lockern, wo er den Blister mit dem aufputschenden Captagon herauszog und zwei Tabletten durch die Folie drückte. Nachdem Rocky sich die Pillen weit hinten auf die Zunge gelegt hatte, schluckte er sie trocken hinunter.

Er brauchte dringend etwas zu trinken. Als er aufstand, spürte er an seinen Waden und Fußgelenken, dass er in den letzten Tagen viel zu Fuß unterwegs gewesen war. Sein Rücken schmerzte im Bereich der Lendenwirbel. Es wurde Zeit für ein Schläfchen.

Nach ein paar Metern hatte sich die Steifheit gelöst und er konnte in seinen gewohnten, leicht wippenden Gang verfallen.

Wo sich die Straße zum Kornmarkt hin öffnete, sah er hinter dem Brunnen auf den Tischen der Freiterrassen Kerzenlicht in Gläsern flackern. Es schienen immer noch fast alle Plätze besetzt zu sein.

Draußen gab es keine Theke. Sich allein an einen Tisch zu setzen, hatte er keine Lust und auch keine Zeit. Hier verkehrten vornehmlich Leute, mit denen er und die ihrerseits auch mit ihm keinen Umgang pflegten. Solche Menschen sprachen ihn höchstens dann an, wenn sie in einer Krise steckten und eine Waffe kaufen wollten oder jemanden benötigten, der irgendeinem Typen eine Abreibung verpassen oder, wenn es ganz heftig kam, jemanden umbringen sollte. Wie dieser Kerl, der die minderjährige Babysitterin geschwängert hatte. Rocky hatte dem verzweifelten Vater des Mädchens ein wenig helfen können, ganz nach seinem Leitspruch, ein wenig geht immer.

Er machte kehrt. Bis zum Hauptmarkt waren es nur ein paar Schritte. Und dort gab es angenehmere Kneipen, wo er um diese Zeit eine schnelle Cola kriegen konnte. Ein weißer Ford der Wach- und Schließgesellschaft fuhr langsam durch die Fußgängerzone. Die beiden dunkel gekleideten Männer im Fond nickten, als Rocky die Hand zum Gruß hob.

Entlang dem hohen Vorhang mit einer Zeichnung, wie das hier entstehende Einkaufszentrum einmal aussehen sollte, verlangsamte Rocky seine Schritte. Dahinter lag die Baugrube, die sich mehr als hundert Meter weit ausdehnte. Er blieb an einem der kopfgroßen Gucklöcher stehen. Ganz leise vernahm er das hohe Sirren einer Metallsäge, die sich durch ein Kupferkabel quälte. Sehen konnte er seine Kumpels nicht. In der Grube gab es kein Licht. Von den Geräuschen her mussten sie weiter hinten sein.

Während Rocky überlegte, ob er Bescheid sagen sollte, dass er mal für fünf Minuten weg wäre, wurde seine Aufmerksamkeit auf das beschädigte Gebäude am rechten Rand der Baustelle gelenkt. Die offene Fassade wirkte wie eine Puppenstube, wäre da nicht das Treppenhaus mit der hellen Edelstahltreppe gewesen, die an manchen Stellen aus ihrer Verankerung gerissen war. So etwas fiel jedem Schrotträuber gleich ins Auge. Diesmal erregte aber etwas anderes seine Aufmerksamkeit. War dort eine Katze unterwegs oder war es eine Ratte? Rocky entgingen keine Kleinigkeiten, was ihm manchmal lästig werden konnte. Er schirmte seine Augen mit den Händen gegen das Licht der Straße ab und beugte den Kopf näher an das Guckloch. Einen Moment glaubte er, eine Stimme zu hören. Er blickte sich um. Die Straße hinter ihm war menschenleer. Dann sah er Beine auf dem ersten Treppenabsatz. Dunkle Hose, schwarze Schuhe. Leises Klacken von Sohlen auf den Stufen. Langsam glitt eine Gestalt nach unten.

Rocky nahm den Kopf soweit zur Seite, dass er nur noch mit dem linken Auge beobachtete. Seine Hand tastete nach der Handytasche an seinem Gürtel. Ein krachendes Geräusch ließ ihn innehalten. Etwas löste sich von der Treppe und stürzte hinab, einem kurzen Schrei folgte ein dumpfer Aufprall.

Rocky zog seinen Mund schief und öffnete leicht die Lippen über dem fehlenden Zahn in seinem Unterkiefer, direkt neben dem Eckzahn. Er stieß einen kurzen Pfiff aus. Das geschah so spontan, dass ihm erst im nächsten Augenblick sein Handy einfiel, das schon seit Jahren in solchen Momenten zum Einsatz kam.

Er wippte auf die Zehenspitzen, schob seinen Kopf, soweit es ging, in das Guckloch. Im Dunkel der Baugrube konnte er nichts erkennen.

Walde versuchte zum wiederholten Mal, Doris zu Hause anzurufen. Mit dem ans Ohr gepressten Mobiltelefon stand er vom Tisch seiner Kollegen auf und entfernte sich ein paar Schritte von der belebten Laubenterrasse weg ins Dunkle. Als Doris sich endlich meldete, war er auf dem verlassenen Moseldamm vor dem dunklen Bogen des Uferweges unter der Kaiser-Wilhelm-Brücke angekommen.

»Hab ich dich geweckt?«, fragte Walde.

»Nein«, kam es knapp zurück.

»Wir sind noch hier unten in Zurlauben, ich wollte dir Bescheid sagen, dass es später wird.«

»Das habe ich schon bemerkt.« Er hörte im Hintergrund, wie Seal ‚Bring It On’ sang.

»Was machst du?«, fragte er.

»Ich sitz im Garten und dachte, wir ...”

»Ja?«

»Egal. Bis später.«

»Hallo?«, versuchte es Walde. Sie hatte aufgelegt.

Sie hatte sich bestimmt auf den ersten warmen Abend des Jahres gefreut, den sie gemeinsam bei einem Glas Wein in dem kleinen Garten zwischen den hohen Mauern hätten genießen können. Und auch nach Annika hatte er nicht gefragt, was er sonst nie versäumte.

Die Lichter der nahen Brücke spiegelten sich in dem schnell fließenden Wasser des Flusses. Auf der gegenüberliegenden Insel war an den frisch ergrünten Hecken schemenhaft eine Spur aus graubrauner Kruste von hängengebliebenem Dreck zu erkennen. Bis zu dieser Höhe hatte das nun ablaufende Hochwasser gereicht. Walde sog die feuchte, nach faulendem Holz und Fisch riechende Luft ein.

Die Mosel führte noch soviel Wasser, dass der Landungssteg deutlich bis zu dem bedrohlich aussehenden Schiff anstieg. Es lag dort, wo für gewöhnlich nur Passagierschiffe ankerten. Auf Deck schien gefeiert zu werden. Lachen aus Männerkehlen war zu vernehmen.

Eine entgegenkommende Gruppe Jugendlicher in Schulklassenstärke teilte sich vor Walde und schlenderte laut schwatzend und lachend an ihm vorbei.

Als er zum Tisch unter dem noch blattlosen Dach aus knorrigen Weinranken zurückkehrte, lag eine Decke auf seinem Stuhl. Eine Kellnerin werkelte unbeholfen an der Gasflasche eines Heizstrahlers herum.

»Ich mache das.« Grabbe schloss kaum weniger umständlich die Gaszufuhr an und zündete kurz darauf die Flamme unter der Reflektorhaube. Noch während er versuchte, eine für Monika und Gabi angenehme Temperatur einzustellen, servierte die Kellnerin eine weitere Runde Getränke. Walde nahm sein Weinglas und prostete den anderen zu. Gabi trank Cola, Grabbe und Monika waren auf Wasser umgestiegen.

»Du kommst ja zu Fuß nach Hause«, sagte Gabi, die offenbar seine Gedanken gelesen hatte.

Am Tisch kam kein neues Gespräch mehr auf. Lautes Lachen klang vom Fluss herüber. Sie blickten zu dem Schiff, auf dessen Deck sich immer noch ein paar Leute aufhielten. Entlang der Reling hing Kleidung. So weit es Walde erkennen konnte, handelte es sich hauptsächlich um Arbeitskleidung wie Latzhosen und Overalls.

Über dem dunklen Rumpf erhob sich auf Deck ein zur Länge des Schiffs verhältnismäßig kleines Führerhaus, das oben nur ein kleines Fenster in der Tür hatte.

»Was ist denn das für ein Kahn?«, fragte Monika. »Darf der überhaupt hier vor Anker gehen? Sonst liegen hier doch nur Passagierschiffe.«

»Das Schiff hat mal zur Marine gehört«, bemerkte Grabbe, »aber es scheinen nur Zivilisten an Bord zu sein.« Eine Flasche flog über Bord und landete platschend im Wasser.

»Schweine!« Gabi schnippte ihre bis knapp an den Filter gerauchte Zigarette in Richtung Uferböschung. Sie landete Funken versprühend auf dem Teerweg neben der Terrasse.

»Das ist ein Minensuchboot, entweder aus Beständen der Bundeswehr oder der Nationalen Volksarmee«, sagte Grabbe.

»Schlafen die Kerle auf Deck?«

»Wo denkst du hin?«, lachte Grabbe. »Das Schiff ist größer, als du glaubst. Ich schätze mal, es ist gut und gerne fünfzig Meter lang. Da passen jede Menge Kajüten unter Deck.«

»Aber die haben überhaupt keine Fenster.«

»Luken.« Grabbe wies mit dem Arm in Richtung des Schiffes. »Das sind die kleinen runden Dinger da direkt über der Wasserlinie.«

»Seh ich nicht, oder meinst du die da?« Gabis Zeigefinger stieß ins Dunkle. »Die sind ja winzig.«

»Es sollte ja auch kein Vergnügungsdampfer werden und wurde so gebaut, dass es durchaus auch mal in ein Scharmützel geraten konnte.«

Wieder flog eine Flasche von Deck.

»Woher weißt du eigentlich so gut Bescheid, sonst hast du es doch gar nicht mit der Seefahrt?«

Grabbe grinste: »Da hab ich mich als Kind für interessiert. Ich kenne mich auch in der Raumfahrt aus. Dafür muss man auch nicht im Weltall gewesen sein.«

»Die nächste Runde geht auf mich«, Gabi winkte der Bedienung.

»Was gibt’s zu feiern?«, fragte Grabbe.

»Ich weiß nicht, ob es ein Grund zu feiern ist, wieder ein Jahr älter geworden zu sein«, brummte Gabi.

Rockys Mobiltelefon vibrierte. Er zog den Kopf vom Guckloch im Bauzaun zurück.

»Ja?« Rocky sah zwei junge Frauen sich gemeinsam an ein Guckloch drängen.

»Wat iss?«, fragte eine Stimme aus dem Telefon.

»Rückzug!«

»Is klar, wat is denn?«

»Erzähl ich dir später, ich helf euch aufladen.« Rocky steckte das Telefon ein. Die beiden Frauen waren weitergegangen. Er lauschte noch einmal am Bauzaun, von der anderen Seite kam kein Laut. Dann machte er sich schnellen Schrittes zum anderen Ende des Baugeländes auf, was durch den Umweg an den angrenzenden Gebäuden entlang eine Strecke von mehreren hundert Metern bedeutete.

Der Pritschenwagen parkte bereits in der Baustellenzufahrt zwischen einem Container und einem Bagger. Rocky hörte erst ein Keuchen und etwas, das über den Boden schleifte, bevor er die dunklen Konturen der beiden Männer erkennen konnte, die sich langsam zwischen niedrigen Mauerresten auf ihn zubewegten.

»Wat war denn los?« Ein Mann, kaum größer als Rocky, ließ das hinter sich hergeschleifte Kabelbündel auf einen Stapel plumpsen. Ein zweiter tat es ihm nach und entfernte sich gleich wieder.

»Da ist einer vorne aus dem Abbruchhaus gefallen.«

»Scheiße.« Der Mann drehte sich eine Zigarette. »Von wo?«

»Von ganz oben, von der kaputten Alutreppe, oder aus was die is.«

»Edelstahl. Die hatt ich auch schon im Auge.« Der Mann führte das Papier zum Mund und leckte die Gummierung. Die Zigarette sah zwischen seinen breiten Fingern winzig aus. »Wat wollt der denn da?«

»Ihr habt nix mitgekriegt?«

»Nee, wir waren ja auch weit weg. Un wat is mit dem Kerl?«

»Keine Ahnung. Sollen wir mal gucken?«

»Nee, wir hauen ab.« Er schüttelte den Kopf. »Der ist sowieso hinüber.«

Rocky half, die schweren Kabelrollen, bei denen teilweise schon das Kupfer aus dem Plastikmantel geschält war, über die Bracken auf die Ladefläche zu wuchten. Die Baugrube selbst betrat er auch deshalb nicht, weil er sich seine Schuhe nicht ruinieren wollte. Er musste schon genug aufpassen, dass er sich mit dem rotbraunen Lehm, der an dem Kram klebte, nicht noch die Kleidung schmutzig machte.

Zu den vereinbarten zwanzig Euro gab es noch einen Fünfer extra. Rocky stand noch eine Weile mit den beiden Scheinen in der lehmverschmierten Hand im Dieselgestank, den der Laster der Kabelräuber hinterließ. Er dachte darüber nach, ob er selbst nachschauen sollte, was mit dem abgestürzten Typen los war. Dann entschied er sich, zur nächsten Telefonzelle zu gehen.

»Das sind aber keine Matrosen oder so«, stellte Gabi fest. Sie beobachteten immer noch das Treiben auf der Neptun. Die Männer waren umso lauter geworden, je mehr Flaschen in der Mosel gelandet waren.

»Nein, es sei denn, die Russen haben sich hierher verirrt«, sagte Monika. »Oder ist das Polnisch, was die da brüllen?«

»Keine Ahnung«, sagte Grabbe. »Jedenfalls hat das Schiff keine Kanone mehr. Zumindest gab es mal am Bug eine. Und es fährt unter deutscher Flagge.«

»Was machen die mit einem Minensuchboot auf der Mosel?«, sagte Gabi stirnrunzelnd.

»Frag sie doch!« Grabbe wies zum Boot.

»Ein andermal vielleicht.« Sie reckte sich und gähnte ausgiebig, ohne die Hand vor den Mund zu halten. Ein lautes Klingeln ließ sie abrupt den Mund zuklappen. Es war Grabbes Mobiltelefon.

Er hörte eine Weile zu und bedankte sich. Mit dem ausgeschalteten Gerät in der Hand blieb er nachdenklich sitzen und schaute dann nacheinander seine Kollegen an.

»Will niemand wissen, was los ist?«, fragte Grabbe. »Oder ahnt ihr es schon?«

»Wie bitte?«, fragte Monika.

»Wir gehen zusammen einen trinken, ich habe Rufbereitschaft, und schon wird eine Leiche in einer Baugrube gemeldet«, er blickte misstrauisch in die Runde. »Dämmert es bei einem von euch? Da kommen bei mir Erinnerungen an den Puppenmord hoch. Ihr seid doch nicht so phantasielos«, jetzt fixierte er nur noch Gabi, »das noch mal zu inszenieren?«

»Hey, hey«, stöhnte Gabi, »hab ich mich damals entschuldigt oder nicht?« Als Grabbe sie weiter anstarrte, fügte sie hinzu. »Okay, wir haben die Puppe von Beate Uhse in die Grube geworfen, aber ...«, sie schüttelte den Kopf, »soviel ich weiß, hat jetzt Walde die Puppe.«

Walde verschluckte sich an dem Wein, an dem er gerade nippte, und musste husten.

»Was ist denn jetzt?«, fragte Gabi.

»Jemand ist angeblich von einem Abbruchhaus in die Baustelle der City-Passage gestürzt«, sagte Grabbe.

»Was heißt angeblich?«

»Die Feuerwehr sucht nach dem Opfer und hat noch nichts entdeckt, sagen die Kollegen. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt hinfahren soll.« Grabbe steckte sein Telefon ein.

»Wir kommen mit.« Walde stand auf. Er schaute auf seine Uhr. Es war kurz vor eins. »Ich meine, falls ihr mitkommen wollt.«

Schaulustige Nachtschwärmer machten ihrem Wagen erst Platz, als Gabi energisch die Hupe auf Grabbes Lenkrad drückte.

Die Plane am Bauzaun war an einem Ende zurückgeschlagen. Ein mehrere Meter breites Element war aus dem Zaun entfernt worden. In der Lücke führten zwei Aluleitern nach unten.

Eine Polizistin grüßte mit der Hand an der Mütze. Grabbe sprach mit ihr. Gabi, Monika und Walde blieben hinter ihm stehen.

»Jemand soll von da oben runtergestürzt sein.« Die Kollegin deutete zu einem Haus auf der linken Seite, aus dem Stahlträger und eine helle Treppe wie Eingeweide hervorquollen. Dann zeigte sie zur Baugrube, wo die Lichtkegel starker Taschenlampen das Gelände abtasteten. Walde erinnerten sie an Bilder von Flaggscheinwerfern, die den Nachthimmel nach feindlichen Bombern absuchten.

Die Leiter war höher, als er angenommen hatte, und bog sich ein wenig durch, als er etwa in der Mitte angekommen war. Unten war die Erde weich, und Walde sank tief ein, was seinen wildledernen Halbschuhen nicht eben gut tat. Die zwei trockenen Tage schienen dem Matsch in der Baugrube nicht die Laune verdorben zu haben.

Gabi folgte Walde die Leiter hinunter. Zuerst konnte er lediglich die hohen Absätze und die Bänder oberhalb ihrer Knöchel erkennen.

»Reich mir mal bitte deine Hand!«, bat sie.

Walde fand auf einer kleinen Plattform oberhalb eines niedrigen Mauerstumpfs Halt und half Gabi zu sich hinauf.

»Schöne Scheiße!« Geräuschvoll öffnete sie den Reißverschluss ihrer Tasche. Es klirrte eine Weile, dann kam eine schwere Stablampe zum Vorschein. Gabi balancierte auf ihren Absätzen über den bröckligen Grund zu der Ecke der Baugrube, wo sich die Feuerwehrleute und Sanitäter aufhielten.

»Was gefunden?«, fragte Gabi, als sie die Männer erreichte.

»Nur das da«, einer der Feuerwehrleute richtete den Lichtstrahl seiner Taschenlampe auf einen niedrigen Mauerrest. »Das Blut war noch nicht geronnen, als wir ankamen.«

Gabi beugte sich über die dunkle Stelle auf den brüchigen Sandsteinen.

»Scheint eine beträchtliche Menge Blut zu sein.« Es hatte sich über den Stein verteilt und war in die Ritzen dazwischen gelaufen.

Gabi kam wieder hoch und leuchtete nach oben. Über ihnen hingen bedrohlich die Trümmer des aufgerissenen Hauses, als könnten sie jederzeit auf sie herabstürzen.

»Wer hat angerufen?«, fragte Walde.

»Der Anruf war, glaube ich, anonym«, antwortete der Mann mit dem weißen Helm und der roten Jacke mit grauen und weißen Querstreifen.

»Ist der Notarzt noch da?«

»Nein.«

Auf dem Weg zurück zur Leiter raunte Walde seiner Kollegin zu: »Das schauen wir uns morgen noch mal an. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sich jemand nach einem derartigen Blutverlust aus eigener Kraft von hier wegbewegen konnte.«

»Und das Band mit dem Anruf besorgen wir uns auch«, sagte Gabi und wies auf die Leiter. »Nach dir, sonst guckst du mir womöglich noch unter den Rock.«

Mittwoch

Als er aufwachte, wusste Walde nicht, wie lange er den dumpfen Klingelton des Telefons in seinen Traum hatte integrieren können. Er war wieder ein junger Messdiener gewesen und hatte von Hand die Turmglocken geläutet und sich vom knotigen Seil in die Höhe schwingen lassen. Seltsam war die Feuerwehruniform, die er im Traum getragen hatte.

Doris schlief neben ihm auf dem Rücken. Er spürte seine Tochter Annika, die sich dicht an seinen Rücken kuschelte. Wie so oft, war sie tief in der Nacht mit dem Kuschelfell im Schlepptau ins Elternbett geschlüpft und hatte es sich dort ganz leise gemütlich gemacht. Behutsam kletterte er übers Fußende aus dem Bett. Das Telefon läutete weiter. Hinter dem Fenster war der Garten noch dunkel. An der leichten Übelkeit spürte Walde, dass er erst wenige Stunden geschlafen hatte.

In der Diele nahm er sein Mobiltelefon aus der Jacke und schlich damit in die Küche.

»Bock.« Walde fand auf dem Küchentisch ein unberührtes Gedeck mit Weinglas.

»Sorry, wir haben einen Toten auf der Römerbrücke.« Grabbe klang zaghaft. »Möchtest du kommen?«

»Todesursache?«

»Wahrscheinlich abgestürzt.«

»Wie kann man auf die Römerbrücke abstürzen?« Walde betrachtete die ungespülten Töpfe auf dem Herd. Die Uhr am Backofen zeigte fünf Uhr vierzig.

»Der Tote liegt auf einem Brückenpfeiler.«

»Bin gleich da.« Der große Kopf von Quintus tauchte vor dem Fenster auf. Der Malamute hatte seine Pfoten auf die Fensterbank gestellt.

Walde bog von der nebligen Uferstraße auf die Römerbrücke ab. Auf den beiden Spuren vor der stadteinwärts führenden Ampel am Brückenkopf warteten zu dieser frühen Zeit nur wenige Wagen.

Knapp fünfzig Meter dahinter war die linke Spur zugeparkt. Die Wagen auf der leicht ansteigenden Straße erinnerten ihn an das Szenario vor wenigen Stunden an der Baustelle. Wieder Polizei-, Kranken- und Feuerwehrwagen mit blinkendem Blaulicht und zahlreiche Schaulustige. Er parkte auf dem Bordstein dahinter. Ein Polizist leitete den Verkehr auf die Gegenfahrbahn. Die Lichter spiegelten sich im dunkel glänzenden Asphalt.

Grabbe trat in der Mitte des kleinen Abschnitts auf dem Bürgersteig, der von Polizisten freigehalten wurde, von einem Fuß auf den anderen.

Walde schaute sich um, während er auf seinen Kollegen zuging.

»Morgen, wo ist es?«

»Da unten.« Grabbe deutete in Richtung des Brückengeländers.

Walde blickte durch Nebelschwaden auf die dunkle Oberfläche der Mosel, die wie ein verkrumpeltes Betttuch nach einer unruhigen Nacht aussah.

Die Tür eines neben ihnen stehenden Feuerwehrwagens ging auf. Ein Mann mit Auffanggurten für eine Seilsicherung über einer roten Jacke stieg aus.

»Sie schon wieder! Beim dritten Mal geben Sie einen aus«, sagte er, als er auf Walde zuging. »Aber, keine Bange, mein Dienst ist in einer Viertelstunde vorbei.«

»Mein Dienst beginnt erst in zwei Stunden«, murmelte Walde.

»Sie müssen näher ran.« Der Mann beugte sich über das Geländer; dabei stieß der Helm in seiner Hand scheppernd gegen das Metallgestänge.

Walde tat es ihm nach und sah auf einen spitz zulaufenden Brückenpfeiler, auf dessen schmale Plattform eine Leiter führte. Daneben lag eine dunkelgraue Decke. An der Wölbung war zu erkennen, dass sie einen Menschen bedeckte.

»Da war nichts mehr zu machen, der war schon kalt, als wir ihn gefunden haben«, kommentierte der Feuerwehrmann.

»Um wen handelt es sich?« Walde schaute Grabbe an.

»Um einen Mann, Verletzungen am Kopf. Dr. Hoffmann ist schon unterwegs.«

»Hat jemand den Sturz beobachtet?«

»Nein, eine Krankenschwester, die zum Frühdienst in die Schwesterklinik unterwegs war, hat uns alarmiert.«

»Identität?«

»Der Krankenschwester?«

»Nein«, Walde deutete mit dem Zeigefinger nach unten. »Von dem da.«

»Also«, Grabbe atmete hörbar ein. »Das habe ich noch nicht überprüft.«

Walde schaute zu dem Frachter, der sich mit hoher Geschwindigkeit auf dem schnell fließenden Wasser näherte. Für einen Moment fragte er sich, ob das vom Hochwasser beschleunigte Schiff zwischen den Brückenpfeilern hindurch manövriert werden konnte.

»Ich kann da unmöglich runtersteigen.« Grabbe schaute so zögerlich über das Geländer, als folge dahinter die Eiger Nordwand.

»Sie können von uns eine Seilsicherung haben«, bot der Feuerwehrmann an.

Das Schiff sauste unter der Brücke hindurch. Walde sah schwarze Hügel im Laderaum, auf die das Steuerhaus und das Heck folgten, auf dem zwei Pkw parkten. Er streifte das Geschirr über, das ihm der Feuerwehrmann reichte und ließ sich das Seil einhaken, zog dünne Handschuhe an und stieg über das Geländer. Für einen Moment geriet er in einen Zustand der Schwebe zwischen festem Halt für die Füße und dem unsicheren Griff auf dem kalten, glatten Handlauf. Walde fasste an das Seil. Es war straff. Mit einer Seilsicherung wäre der arme Kerl da unten garantiert noch am Leben.

Beim Hinabsehen schien es ihm, als sei die Plattform zu klein, um ihn überhaupt aufnehmen zu können. Die Leiter gab im Vergleich zu der, die er ein paar Stunden vorher zur Baugrube hinuntergestiegen war, kaum nach, obwohl sie noch ein Stück länger wirkte. Er hatte das Gefühl, sich aus dem Alltag hinauszubewegen. Nur ein paar Meter entfernt von dem festen Boden begann eine andere Welt. Hier unten spürte er den Tod. Seinen eigenen, falls er selbst einen Fehler machte und der da oben am Seil nicht aufpasste, und den real anwesenden Exitus in der Person unter der Decke.

Für einen Moment dachte er an zu Hause, wo Doris und Annika sicher noch schliefen, Quintus hungrig im Garten ausharrte, die Töpfe ungespült auf dem Herd standen. Die Katze Minka hatte sich wahrscheinlich noch in ihrem Lieblingskorbstuhl verkrochen. Auf der Mitte der Leiter blickte Walde in ein dunkles Gesicht. Es dauerte eine Schrecksekunde, bis er realisierte, dass es sich um eine steinerne Maske an der Brückenmauer handelte.

Unten angekommen, ging er in die Hocke. Die Steinplatten waren von der Mitte des Pfeilers nach außen hin abgeschrägt. Walde probierte aus, ob seine Schuhe genügend Halt auf der nebelnassen Oberfläche fanden. Er brauchte eine Weile, bis er seine sich an die Leiter klammernde Hand lösen konnte, während er mit der anderen versuchte, die Decke so zu lüften, dass er den darunter liegenden Körper betrachten konnte, ohne den oben über das Geländer gereckten Köpfen Einblick zu gewähren. Waldes Armspanne reichte nicht aus, um an den Kopf der Leiche heranzukommen, die auf der schmal zulaufenden Spitze des Pfeilers lag.

Er blickte nach unten, wo zehn Meter tiefer ein quer treibender Baumstamm an den dicken Steinquadern vorbeischrammte.

Notgedrungen löste er die Sicherungshand von der Leiter. Kniend rutschte er auf den schmalen Grat zwischen dem Körper und dem Rand des Brückenpfeilers. Endlich konnte er einen Blick auf das Gesicht des Toten werfen. Ein filigran ausrasierter Dreitagebart bedeckte das breite Kinn und einen schmalen Streifen über dem Mund. Die Augen waren geschlossen. Der dunkle Ansatz des kurzen Haares bildete über der Stirn ein Dreieck. Walde schob eine Hand in den Nacken des Toten. Die Haut war kalt. Er hob den Kopf leicht an. Darunter glaubte er in dem Streulicht aus Brückenlaternen und Morgengrauen eine kleine Blutlache auf dem Steinquader zu erkennen.

Das Tuckern eines Bootes kam näher. Walde sah das Boot der Wasserschutzpolizei langsamer werdend auf die Römerbrücke zufahren. Stadler stand am Bug und lüftete seine Uniformmütze. Walde hob grüßend die Hand und wendete sich wieder dem Opfer zu. In der Innentasche der Jacke des Toten ertastete er etwas flaches Rundes, das sich als Taschenuhr an einer Kette herausstellte, außerdem fand er einen Schlüsselbund und Kleingeld. Nirgendwo waren Ausweispapiere.

Von oben hörte Walde Trittgeräusche. Dr. Hoffmann kam, immer beide Füße auf jeder Sprosse absetzend, die Leiter herunter. Er hielt sich nur mit einer Hand fest, in der anderen trug er eine dickbauchige Tasche. Über ihm schalteten sich gleichzeitig alle Laternen aus. Nur das Blaulicht blinkte noch.

»Morgen!« Die Stimme des Gerichtsmediziners klang gut gelaunt. »Interessanter Fundort.« Er schaute sich um und stellte die Tasche oberhalb der Leiter auf einem zwischen den Steinplatten wuchernden Büschel Unkraut ab, das notdürftigen Halt versprach.

Walde nickte. »Morgen, Herr Doktor.«

»Bitte etwas mehr Seil!«, rief Dr. Hoffmann nach oben, wo der Feuerwehrmann das Seil sicherte.

Als der Mediziner die Decke von der Leiche anhob, fuhr ein Windstoß darunter. Walde traute sich nicht, danach zu greifen, weil er fürchtete, den Halt zu verlieren, obwohl er spürte, dass sein Sicherungsseil straff gespannt war.

Hoffmann knüllte die Decke zusammen und stopfte sie unter die Leiter, ohne den Blick von der Person zu lassen, die Walde von der Kleidung her an Menschen auf einer Abendgesellschaft in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts denken ließ. Um die Taille trug der Tote eine enge dunkle Schärpe.

»Mopedfahrer oder Dirigent, nehme ich mal an.« Der Arzt rieb den seidenähnlichen Stoff zwischen Mittelfinger und Daumen. »Moped möchte ich mal ausschließen.«

Er beugte sich vor und tastete den Oberkörper des Mannes ab.

Das Brummen eines schweren Dieselmotors lenkte sie ab. Ein riesiger Schubverband näherte sich. Stumm beobachteten die beiden Männer, wie er auf ihren Pfeiler zuschoss und sich dann unter dem Bogen flussabwärts bewegte.

»Ich wundere mich, dass die Brücke zweitausend Jahre überstehen konnte«, sagte Walde.

»Achtzehnhundert Jahre«, korrigierte der Gerichtsmediziner. »Und sie ist obendrein als einzige Moselbrücke vor dem Einmarsch der Amerikaner nicht gesprengt worden.«

Von oben ertönte ein Pfiff. Sattlers Kopf erschien über dem Geländer: »Können wir runterkommen?«

»Wo, bitte schön, wollt ihr denn hier noch hin?«, rief der Arzt und wies mit einer Armbewegung auf das Plateau, das neben dem Opfer kaum Platz für Walde und ihn selbst bot.

Hoffmann fuhr mit der Untersuchung fort.

Walde duckte sich instinktiv, als eine große Möwe über ihn hinwegflog und nebenan auf dem Pfeiler landete, von wo aus sie die beiden beobachtete.

»Fürs Erste sieht es nach nichts anderem als Sturzverletzungen aus«, sagte der Gerichtsmediziner. »Weiteres wird die Obduktion ergeben.«

»Springt hier ein Selbstmörder?«, fragte Walde.

»Ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass diese Leute flussabwärts runterspringen und vielleicht auch noch vorher runtergucken, ob da auch wirklich Wasser ist.«

»Und dann bleibt er auch noch ausgerechnet auf dem Pfeiler liegen?«

»Bei einem Sprung in gerader Körperhaltung wäre er sicher vom Pfeiler in die Mosel gefallen.«

»Er muss also eine Art Startsprung hingelegt haben.«

»Anders kann ich mir die Position nicht erklären«, sagte Hoffmann. »Wobei ich den Startsprung, um ihren Begriff aufzunehmen, so konkretisieren möchte, dass die Person zum Rückenschwimmen ansetzen wollte. Schließlich ist er auf dem Rücken gelandet.«

»Er könnte sich auch in der Luft gedreht haben.«

»Möglich.« Der Gerichtsmediziner wischte sich den Schmutz vom Knie, packte seine unbenutzte Tasche und tastete sich vorsichtig zur Leiter.