18,99 €

Mehr erfahren.

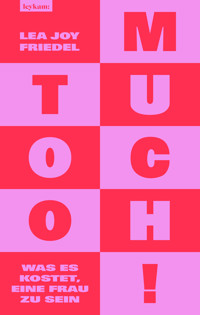

- Herausgeber: Leykam

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Frausein ist eine Daueraufgabe. Geld, Energie, Zeit, Macht – von Frauen wird mehr verlangt. Eine pointierte Analyse, die zeigt, wie es gerechter gehen könnte. Frauen verdienen weniger und zahlen mehr: für Produkte und Dienstleistungen, die speziell für Frauen vermarktet werden, für Menstruation und Verhütung, für Geburten und für Care Arbeit. Doch das ist längst nicht alles. Die patriarchalen Strukturen verlangen Frauen noch ganz andere Mehrkosten ab: Zeit, Einfluss, Energie. Diese Schieflage muss behoben werden. Lea Joy Friedel analysiert die gesellschaftlichen Verhältnisse messerscharf und mit Humor, erzählt von Fallstricken, Erfolgen und vom Backlash. Sie wischt den Staub von den Strukturen und zeigt, was es braucht für eine faire Arbeitsteilung und eine gerechte Gesellschaft für alle.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Über das Buch

Frausein ist eine Daueraufgabe

Geld, Energie, Zeit, Macht – von Frauen wird mehr verlangt. Eine pointierte Analyse, die zeigt,wie es gerechter gehen könnte.

Frauen verdienen weniger und zahlen mehr: für Produkte und Dienstleistungen, die speziell für Frauen vermarktet werden, für Menstruation und Verhütung, für Geburten und für Care Arbeit. Doch das ist längst nicht alles. Die patriarchalen Strukturen verlangen Frauen noch ganz andere Mehrkosten ab: Zeit, Einfluss, Energie. Diese Schieflage muss behoben werden.

Lea Joy Friedel analysiert die gesellschaftlichen Verhältnisse messerscharf und mit Humor, erzählt von Fallstricken, Erfolgen und vom Backlash. Sie wischt den Staub von den Strukturen und zeigt, was es braucht für eine faire Arbeitsteilung und eine gerechte Gesellschaft für alle.

Über Lea Joy Friedel

Lea Joy Friedel, Jahrgang 1993, studierte soziale Arbeit und Musikpädagogik. Nach dem Studium entschied sie sich, hauptberuflich zu schreiben und veröffentlichte als freie Journalistin politische Beiträge für VICE und diverse feministische Blogs. Zu größerer Bekanntheit kam sie durch ihren politischen Aktivismus und mehrfache Kandidaturen für den deutschen Bundestag und das Berliner Abgeordnetenhaus. Seit 2020 lebt sie in Athen.

Bleiben wir im Gespräch:

In unserem Newsletter informieren wir über aktuelle Veranstaltungen unserer Autor*innen, neue Bücher und aktuelle Angebote. Hier geht es zur Anmeldung:

https://mailchi.mp/leykamverlag/newsletter

LEA JOY FRIEDEL

TOOMUCH!

WAS ES KOSTET,EINE FRAU ZU SEIN

Für Xara, Yuki und Mia

TRIGGERWARNUNG

Dieses Buch handelt von körperlicher und sexueller Gewalt,

Essstörungen, Gewalt unter der Geburt, Schwangerschaftsabbrüchen

und -verlusten, Kindesmissbrauch und Femiziden.

Inhalt

Vorwort – Vollzeitfrau

1 Es kostet Vielfalt

ROSA IST FÜR ALLE DA

PAPA IM ROCK

2 Es kostet Selbstvertrauen

HUNGER NACH LIEBE

DIE DÜNNEN JAHRE

SCHWANGER ODER NUR FETT?

FEMVERTISING

SCHAMHAARE UND FETT

RAUM EINNEHMEN

3 Es kostet Geld

UTERUS-STEUER

FALLTÜREN

TEILZEIT-FALLE

MENSTRUATIONSURLAUB

MATHE MACHT REICH

REDEN IST GOLD

DAS GOLD-DIGGER-STIGMA

4 Es kostet Autonomie

UMSTANDSVERWAHRLOSUNG

DIE GEBURT EINER MUTTER

REALITÄTSSCHOCK

TIGER-MAMA

5 Es kostet Identität

MEINUNGSKRIEGE

ROBO-VÄTER

DAS HERZ AUF DER ZUNGE

IDENTITÄT GEBÄRMASCHINE

BÜGELN, WAS BÜGELBAR IST

WAHL-SEXISMUS

SPITZENVÄTER

6 Es kostet Gesundheit

PERIODENDURCHFALL

MENSTRUATIONSFÜHRERSCHEIN

DAS WELTWEITE TABU

PERIODENARMUT

GLITZERVAGINEN

ÜBERS BLUTEN SPRECHEN

CHRISTKIND OHNE STIGMA

DIE KONDOMFRAGE

UNTERVERHÜTET

DIE PILLE ÜBER ALLES?

HODEN WARM HALTEN

7 Es kostet Würde

WENN MÄNNER ENTSCHEIDEN

GEBORENES LEBEN

ENTKRIMINALISIERUNG

ES GEHT BESSER

DIE GEBURT

DIE REINE GEBURT

FRAUEN EINFACH MAL GLAUBEN

8 Es kostet Freiheit

VERWUNDBARKEIT

KONTROLLVERLUST

MÄRTYRER-MAMA

SAUGVERWIRRUNG

FED IS BEST

KINDERFREI

SCHWANGERSCHAFTSVERLUST

ZAHLTAG

9 Es kostet Zeit

LEBENSZEIT

RISIKOSCHWANGERSCHAFTEN

CARE-ARBEIT

WÜRDELOS ALTERN

10 Es kostet körperliche Unversehrtheit

MAN(N) TÖTET NICHT AUS LIEBE

DER BÖSE SÜSSIGKEITEN-MANN

PEOPLE PLEASER

BITTE NICHT NACHMACHEN

DAS HANDY ALS WAFFE

11 Das Patriarchat hasst diesen Trick

DER FEMINIST

THE GOOD GIRL

Dank

Quellen

Literatur

Disclaimer

Vorwort –Vollzeitfrau

Frau sein ist ein Vollzeitjob. Wir sind so mit der Aufgabe des Frauseins ausgefüllt, dass kein Augenblick und kein Atemzug für das Menschsein übrig bleibt.

Viele meiner Erfahrungen, die sich auf mein Frausein zurückführen lassen, haben mich blockiert und es manchmal gar unmöglich für mich gemacht, einfach zu leben, unbeschwert aus dem Haus zu gehen und auf irgendeine Weise am öffentlichen Leben teilhaben zu können.

Einerseits verschweigen oder beschönigen viele Frauen die Wahrheit über ihre spezifisch weiblichen Probleme, auf der anderen Seite hört man ihnen aber auch zu wenig zu. Weibliche Fruchtbarkeit ist so viel mehr als die oberflächlichen, romantisierten Geschichten von Schwangerschaften und Kinderkriegen. Von Menstruation über Verhütung, Abtreibungen, Geburten bis zu den Wechseljahren ist Fruchtbarkeit für Frauen eine Managementaufgabe. Und die gibt uns ganz schön viel zu tun.

Was uns noch mehr Arbeit bereitet, ist der öffentliche Umgang mit diesen Themen. In welchem Ausmaß Frauen sich wirklich mit ihrer Fruchtbarkeit auseinandersetzen müssen, ist eine Art offenes Geheimnis, das nicht selten auf geübtes, kaltes Desinteresse stößt. Die körperliche Realität ist für Menschen seltsam unbequem, sodass sie über alles einen romantischen Filter legen müssen. Ein Tabu zieht sich durch unser Leben: die Natur eines Frauenkörpers. Die Periode und alles, was damit zu tun hat, muss versteckt werden. Wenn wir Kinder kriegen, sprechen wir nicht von Blut, Schmerzen, Nachgeburten, Dammrissen und den vielen Tränen. Wir sprechen nicht über die Reue, wenn wir uns für oder gegen eine Schwangerschaft entscheiden, und auch nicht über den Eingriff selbst. Wir sprechen nicht über die Angst vor dem Älterwerden und den Umgang damit oder über Sex im Alter. Wir sprechen aber auch nicht darüber, wie und warum junge Frauen früh lernen, sich und ihre Körper zu hassen.

Gewalt gegen Frauen ist allpräsent und wird dennoch konsequent von Menschen in Machtpositionen ignoriert. Betroffenen von Stalking wird so lange nicht zugehört, bis sie nicht mehr sprechen können. Femizide werden als Einzelfälle abgetan und Überlebende für die Tat verantwortlich gemacht. Sexuelle Übergriffe auf der Straße, durch Partner oder Angehörige, sind für viele Frauen alltäglich, fast schon die Regel. Das unangenehm defizitäre Gefühl, eine Frau zu sein, ist normal.

Dieses perfide Normal darf nicht weiter hingenommen werden. Deswegen fühle ich mich in der Pflicht, über meine Erfahrungen als Frau zu berichten. Ich habe abgetrieben, eine Fehlgeburt erlebt, K.-o.-Tropfen ins Getränk bekommen, ich wurde sexuell belästigt und vergewaltigt. Die Aufarbeitung dieser Erlebnisse hat mir Lebenszeit, Geld und Energie geraubt, die ich gerne in andere Dinge gesteckt hätte, zum Beispiel meine Karriere.

Und nicht nur ich habe diese Erfahrungen gemacht. Auch die Frauen um mich herum. Während ich das schreibe, muss eine Freundin alle zwanzig Minuten ihr Baby stillen, eine andere hat Panikattacken, weil sie in die Wechseljahre kommt, und wieder eine andere wird in ihrer Sprachnachricht unterbrochen, weil ihr jemand aus einem vorbeifahrenden Auto „Schlampe“ zuruft.

Es ist eben nicht nur der weibliche Körper selbst, der Frauen ausbremst – auch sind es fehlende Aufklärung, Lügen und Mythen. All das verdanken wir den patriarchalen Strukturen, die unsere Körper tabuisieren und uns nicht in Ruhe leben lassen. Die Kontrolle über den weiblichen Körper ist ein beispielhaftes Thema für ideologischen Machtmissbrauch. Wenn es in Gerichts- und Regierungskreisen um Abtreibungsrechte oder den Zugang zu Verhütung geht, minimieren Verantwortliche die Lebensrealitäten Betroffener und ziehen sie ins Lächerliche.

Nicht nur bluten wir leise, gehen mit unserer Selbstwahrnehmung durch Himmel und Hölle und ertragen stumm die Pfiffe, wenn wir in Sommerröcken an Bauarbeitern vorbeilaufen. Wir machen es der Welt dabei obendrein noch so einfach wie möglich, unseren Schmerz nicht wahrnehmen zu müssen. Wir romantisieren unseren eigenen Körper, um einem abgehobenen Ideal zu entsprechen, und porträtieren uns glatt und in Form gesetzt, damit bloß niemand merkt, dass uns eigentlich schon längst die Füße in den engen, schmalen Schuhen bluten.

Die Gesellschaft stellt genaue Anforderungen, wie sich eine Frau zu verhalten hat. Frauen sollen gut aussehen, weil das belohnt wird, aber nicht zu gut, weil das wiederum bestraft wird. Sie sollen still sein, aber den Mund aufmachen, wenn sie belästigt werden, denn sonst sind sie selbst schuld. Frau zu sein bedeutet ein ständiges Abwägen zwischen zu viel und zu wenig, und es bedeutet, ständig einem bestimmten Ideal zu entsprechen.

Wenn mein Körper aus der Reihe tanzt, dann werde ich entweiblicht. Alle Hinweise, die meinen weiblichen Körper als menschlichen Körper verraten könnten, müssen unterdrückt und verheimlicht werden. Mein Körper soll nicht schwitzen, kacken, furzen oder auch mal stinken, sondern nur ein geschliffenes Objekt sein, das permanent betrachtet und bewertet wird.

Die Bewertung kommt nicht nur von außen, sondern Frauen haben sie internalisiert. Wir unterwerfen uns von klein auf so lange den Erwartungen, bis wir glauben, dass es unsere eigenen Maßstäbe sind. Weil alles sexy sein muss, sogar die Emanzipation selbst, bauen wir sie sexy in unseren Alltag ein, geben uns selbstbestimmt und erwähnen dabei nicht, dass wir eigentlich müde sind. Wir sind müde, uns in eine Rolle zwängen zu müssen, die durch soziale Geschlechterordnungen vorgegeben ist. Wir sind müde, uns für unsere Körper zu schämen, sie zu verstecken und dem Ideal von Schönheit, Perfektion und Sexyness entsprechen zu müssen.

Die meisten Frauen gehen durch ähnliche dunkle, blutige und beängstigende Zeiten. Doch sobald wir in die Öffentlichkeit treten, möchten wir die Schmerzen verstecken. Kein Wunder, denn die Welt blickt streng auf uns, bewertet, kontrolliert und beschämt uns. Frauen, egal ob sie jung oder alt sind, single oder in Partnerschaften, kinderlos oder Mütter, werden immer verurteilt. Sie können einfach nie genügen.

Obwohl unsere Lebenswelt sich bereits in vielen Bereichen enorm liberalisiert hat, gibt es immer noch zu viel im Leben einer Frau, über das nicht gesprochen wird. Der Freiraum, der bereits mit viel Mut und Ehrlichkeit erkämpft wurde, wird heutzutage allzu oft dafür genutzt, sich wieder in alte Strukturen zurückzuziehen und sich ein nostalgisches Nest zu bauen. Wir machen es uns im neuen Feminismus bequem, der mit dem Neoliberalismus Hand in Hand durch freie Märkte flaniert. Viele von uns denken, dass wir heutzutage gleichberechtigt und praktisch frei sind. Dieses Buch erzählt vom Gegenteil. Es erlaubt einen schonungslosen Blick auf die unreine Haut, die nur zum Vorschein kommt, wenn wir das Make-up entfernen. Damit ist es für alle, die nicht mehr die Luft anhalten wollen. Es ist für die, die nie glauben wollten, dass Schweigen Gold ist. Es ist ein Kündigungsschreiben an den Job unseres sozialen Geschlechts, der uns zwingen will, jeden Tag nach fremden Maßstäben zu performen.

1Es kostet Vielfalt

Die Zeit, in der ich im Kindergarten arbeitete, brachte mir so einige Sinnkrisen ein. Zum ersten Mal erlebte ich, wie Kinder von Erwachsenen auf eine Geschlechtsidentität gepolt werden. Und vor allem merkte ich, wie unsere eigenen Überzeugungen sich durch Lernmuster in den Köpfen der Kinder einpflanzten.

Wir Erzieher*innen programmierten die Kinder täglich mit unserer Sprache und belohnenden Worten für geschlechtsspezifisches Auftreten. Obwohl ich mir darüber bewusst war, tat ich mich schwer, mich anders zu verhalten. Kam ein Mädchen mit einem neuen Kleid oder einer schönen Frisur morgens an, sagten wir: „Du siehst aber süß aus“, „Was für ein schönes Kleid“ und „Wie eine Prinzessin“. Wir hoben unsere Stimmen, um weich zu klingen, während wir bei Jungs tiefere und aggressivere Töne anklingen ließen, wenn wir bemerkten „cooles Shirt“, „fetzige Frisur“ und „ein richtiger kleiner Mann“.

Als ich eines Tages neben ein paar der Mädchen auf dem Spielplatz saß und diese wieder Pläne gegen die Jungen ausheckten, fragte ich eins von ihnen: „Woher weißt du denn, dass du ein Mädchen bist?“

„Mädchen haben lange Haare“, entgegnete mir die fünfjährige Emma spontan.

„ Jungs können aber doch auch lange Haare haben“, wandte ich ein.

Sie überlegte. Dann nickte sie und sagte: „Aber Mädchen haben eine Scheide.“

Ihre Definition schien auf den ersten Blick recht eindeutig. Im Gegensatz zu Emma konnten so einige Kinder aus dem Kindergarten, in dem ich arbeitete, nicht beantworten, warum sie sich abgesehen von der Länge ihrer Haare einem gewissen Geschlecht zuordneten. Trotzdem war ihnen ihre Geschlechtszugehörigkeit enorm präsent und wichtig für alle möglichen Tätigkeiten, sogar unabdingbar für die ganz persönliche, individuelle Identität. Sie spielten täglich das Spiel „Mädchen gegen Jungs“, bei dem sie sich in nach Geschlecht geordneten Gruppen gegenseitig ihre Kräfte bewiesen. Abgesehen davon spielten Mädchen fast nur mit Mädchen und Jungs fast nur mit Jungs, und das bereits im Alter von zwei bis fünf Jahren. Selbst wenn hin und wieder ein Junge und ein Mädchen Gemeinsamkeiten feststellten, was Herkunft, Sprache oder Spielpräferenzen anbelangte, waren sie doch nie so richtig enge Freunde. Ich weiß, dass es auch andere Beispiele gibt. Aber speziell bei meiner Gruppe fragte ich mich, was das Geschlecht so elementar bedeutend macht, dass es alle von uns in zwei Kategorien spaltet.

Nirgendwo zeigte sich mir die frühe Programmierung auf binäre Geschlechteridentitäten so deutlich wie in der Kommunikation mit unseren Kindern.

Kein Mädchen wurde je „kleine Frau“ von uns genannt, aber jeder Junge „kleiner Mann“. Ein Mädchen wird kleingehalten und für gutes Aussehen belohnt. Ein Junge wird künstlich groß gemacht und soll schon früh sportliche Leistungsfähigkeit beweisen oder cool sein, also wortwörtlich „kühl sein“. Er soll möglichst bald alles verlieren, was weich, niedlich oder lieb wirken könnte. Denn diese Eigenschaften werden, wie alle Abweichungen von den genannten Erwartungen, je nach individuellem Lebensumfeld früher oder später bestraft.

Binäre Geschlechtsmodelle werden auf Menschen angewendet, um sie zu unterscheiden und zu klassifizieren. Männer repräsentieren in vielen Sprachen den Menschen selbst, zum Beispiel im Französischen, in dem l’homme sowohl den Mann als auch den Menschen bezeichnet. Frauen werden immer geschlechtlich markiert wahrgenommen, Männer jedoch als der Standard, quasi als das Mensch-Modell. Frauen sind das Partikulare, das sich am Mann, am Universellen messen lassen muss und das durch die Abweichung davon definiert wird.1

Dieses binäre Klassifikationssystem schließt alles aus, was sich außerhalb der jeweiligen geschlechtlichen Strukturen befindet. Menschen, die nicht eindeutig zugeordnet werden können, fliegen aus der binären Matrix raus. Dabei geht es nicht nur um körperliche Unterschiede. Judith Butler unterscheidet in ihrem Buch Das Unbehagen der Geschlechter das soziale Geschlecht (gender) vom biologischen Geschlecht (sex).2 Sie wollte in ihrer Untersuchung herausfinden, wie es weltweit zu einer patriarchalen Machtstruktur der Repression und Ungerechtigkeit kam.

Die kulturellen Normen für das vermeintlich typisch weibliche oder männliche Verhalten entstehen lediglich durch einen gesellschaftlichen Konsens, der durch Rituale und performative Äußerungen immer wieder aufs Neue hergestellt wird. Durch Sprache formen und interpretieren wir unsere Realität, sie ist ein entscheidender Faktor, um dem Individuum seine Rolle im Kollektiv zuzuweisen. Dadurch, dass wir manche Dinge tun oder nicht, zum Beispiel dass wir als Frau Lippenstift tragen und uns die Nägel lackieren als Mann aber nicht, bestätigen wir immer wieder die Rituale, auf denen unsere binäre Realität aufbaut. Das soziale Geschlecht ist demnach ein Konstrukt, das auf diesen Traditionen, Verhaltensweisen und Sprachkonventionen basiert. Das Individuum ist dem normativen Körperbild sowie den akzeptierten Geschlechterrollen ausgeliefert, weil es die Grenzen des kulturell definierten Korsetts nicht oder zumindest nicht ohne gesellschaftliche Missachtung sprengen darf. Das kann man an prominenten Verstößen gegen die Erwartung an Geschlechterrollen sehr gut beobachten. Wenn beispielsweise ein Fußballstar offen homosexuell ist, führt das bei einem Großteil der Öffentlichkeit zu Verwirrung, Ablehnung oder gar Hass. Das bedeutet, gesellschaftlich festgelegte Geschlechterrollen sind für jeden Menschen eine Art Verhaltensregel, damit wir sozial akzeptiert werden.

Meist wird das soziale Geschlecht des Kindes bereits vor der Geburt bestimmt, wenn sich das biologische zu erkennen gibt. Dem Fötus wird daraufhin sofort die zukünftige Geschlechterrolle zugeschrieben, gespickt mit toxischen Erwartungen, Hoffnungen und Anforderungen. Kleidung und Spielzeug werden nach geschlechtsspezifischen Vorstellungen ausgewählt, was Farbe und Interessengebiet angeht. Zudem wird anhand des Geschlechts über zukünftige Verhaltensweisen des Kindes fantasiert. Eltern melden ihre männlichen Neugeborenen in Fußballclubs an und kleben den weiblichen Babys Schleifen an den Kopf.

Nach Butler wäre jedoch die Aussage „Es ist ein Mädchen!“ bei der Geburt eines Kindes kein Fakt, der zu diesem Zeitpunkt wahr oder falsch sein kann. Der Begriff „Mädchen“ ruft einen Strauß an Verhaltensnormen und gesellschaftlichen Erwartungen auf, deren Erfüllung noch aussteht. Er hat damit also eine traditionell-kulturelle Bedeutung und muss erst performativ erfüllt werden. Natürlich leugnet Butler nicht, dass es biologische Geschlechtsmerkmale gibt, die bei den meisten Menschen eindeutig männlich oder weiblich sind. Der wichtigere Punkt hier ist, dass die Einteilung in binär-geschlechtliche Kategorien eine Reihe von Pflichten und Verboten aufruft, die bereits Babys aufgezwungen werden.

Während ich das schreibe, befindet sich die Gesellschaft schon längst wieder auf einem regressiven Kurs, der sich von Butlers kritisch hinterfragender Philosophie Ende des letzten Jahrhunderts abwendet und sich erneut an die klassisch-traditionellen Rollenbilder klammert.

Ich kenne viele Leute in meinem Umfeld, die immer noch behaupten, dass sich die Geschlechter von Geburt an in ihren Voraussetzungen so stark voneinander unterscheiden, dass nicht nur der Körper, sondern auch das gesamte geschlechtstypische Sozialverhalten vorprogrammiert ist.

Seitdem ich selbst Kinder habe, merke ich, wie häufig Leute Geschlechteridentitäten auf Ungeborene, Säuglinge und Kinder projizieren. Wenn meine Töchter ihre geliebten rosafarbenen Prinzessinnenkleider anziehen, höre ich immer wieder, dass sie ja typische Mädchen seien. Wenn sie ihre Dino- und Pirat*innenkostüme tragen, wird nichts dazu gesagt oder es herrscht häufig sogar eine seltsame Stille. Es ist, als würde es diese Leute beruhigen, wenn sich Kinder den Erwartungen anpassen, die ihrem biologischen Geschlecht entsprechen. Alles andere wird als der Samen für Verwirrung, Chaos und Anarchie bewertet.

Der Kapitalismus profitiert von diesen Denkmustern und bietet geschlechtsspezifische Kleidungsstücke und Spielzeuge an. Gerade das Angebot für Kinder wird brutal nach Geschlecht sortiert und organisiert ganze Abteilungen stereotyp nur für Jungen und Mädchen. Irgendwann hat die Industrie Kinder als Mittel zum Profit erkannt und den Konsumwillen wohlmeinender Eltern ausgenutzt, wodurch er sich noch potenziert hat. Denn die Unterteilung der Baby- und Kleinkindprodukte in männlich und weiblich hat den Markt verdoppelt. Inzwischen gibt es sogar Bikinis für Babys und Kleinkinder sowie Tangas für achtjährige Mädchen. Der Bikini soll primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale verdecken. Dabei ist er zugleich eine Dezimierung des Badeanzugs, damit mehr Haut gezeigt wird. Bikinis kennzeichnen die Babys und Kleinkinder also nicht nur als weiblich, sondern sexualisieren ihre Körper, schon weit bevor die körperliche Transformation durch die Pubertät beginnt.

Rosa und Blau sind an sich nicht das Problem, solange sie kein Muss sind, sondern eine Option bleiben, solange über die stereotype Farbzuteilung reflektiert wird und man die Farbwahl nicht am biologischen Geschlecht festmacht. Im Endeffekt geht es nie um Farben und Kleidung, sondern um die Basis, auf der Entscheidungen getroffen werden. Entscheide ich mich für oder gegen Rosa, weil ich will oder weil ich denke, dass ich sollte?

Was es bedeutet, eine Frau zu sein, steht unmittelbar im Verhältnis dazu, was es bedeutet, ein Mann in dieser Gesellschaft zu sein. Auch wenn Männern in Geschichten oft die Täterrolle zugeschrieben wird, sind sie genauso Opfer sexistischer Erziehung, gesellschaftlicher Rollenerwartungen und des Patriarchats.

Das Patriarchat ist nicht die Herrschaft der berühmten „alten, weißen Männer“, ein abwertender Terminus, der trendbedingt und vollkommen willkürlich in Argumentationen gegen alle möglichen Menschen mit Penis geschossen wird. Diese Aversion ist überzogen und wird unfair gegenüber benachteiligten Männern ausgespielt, obwohl eigentlich ein Unverständnis zwischen Generationen adressiert werden müsste. Wir halten an einem Männerideal fest, dass ungesund ist und auch Männer belastet und krank macht. Es ist wenig hilfreich, eine Gruppierung von Menschen für das eigene Leid zu beschuldigen, egal ob es die Männer, die Reichen, die da oben, die Ausländer oder die Arbeitslosen sind. Vielmehr ist es angebracht, miteinander zu sprechen. Jeder Versuch, einen konstruktiven Diskurs zu führen, geht in die richtige Richtung, wenn wir endlich verstehen, dass wir alle im selben Boot sitzen, denn wir alle werden an irgendeiner Stelle diskriminiert oder sind in irgendeiner Hinsicht privilegiert und wir alle sind irgendwo „die Anderen“.

ROSA IST FÜR ALLE DA

„Große Jungs weinen nicht, denn das ist peinlich, und wenn sie’s machen, dann machen sie es heimlich“, sangen Tic Tac Toe auf ihrem Album Klappe, die 2te.3 Der zitierte Songtext hat mich schon traurig gemacht, als ich noch in der siebten Klasse war. Als mein Mitschüler Nick eine schlechte Note bekam und deshalb weinte, hatte ich sofort den Song im Ohr. Irgendwas machte Klick an diesem Tag. Tic Tac Toe brachte es zustande, dass ich ab diesem Moment weinende Jungs liebte, nicht weil sie traurig waren, sondern weil sie die Tränen zuließen. Irritierend fand ich es, wenn Frauen über weinende Männer lästerten, während sie mit viel Fingerspitzengefühl und Empathie auf weinende Frauen eingingen. Schon im Kindergarten wunderte ich mich darüber, dass weinende Mädchen in den Arm genommen wurden, während Jungs für ihre Tränen eher abgestraft und angekeift wurden.

Mit Sätzen wie „So benimmt sich ein Junge nicht“ oder „Sei ein Mann“ und weiteren Floskeln werden schon im frühen Alter tiefe Sicherheitsbedürfnisse zertrampelt. Die Erwartung an den Mann, hart zu sein, steht der Erwartung an Frauen gegenüber, weich und zerbrechlich zu sein. Männer müssen Angst vor ihrer Sexualität und den eigenen Bedürfnissen haben. Ihnen wird die Rolle des Nachgebenden oder des Verlierers nicht zugestanden, und daher wird ihnen auch kein gesunder Umgang mit Situationen vermittelt, in denen sie nicht stark und überlegen sind. „Wahre Männer“ dürfen niemals Opfer sein. Doch wohin geht man mit den ungeweinten Tränen? Hinein in die Aggression. Die Schriftstellerin und Aktivistin Laurie Penny betont ihrem Buch Unsagbare Dinge, dass Männer zwar vom Patriarchat profitieren, aber trotz vieler Privilegien nicht weniger von einer geschlechtsspezifischen Unterdrückung betroffen sind. Das Wirtschaftssystem und der Neoliberalismus bringen nur wenige Gewinner hervor, und daher fühlten sich viele Männer als Verlierer. Penny sieht in unserem gesellschaftlich-kulturellen Konzept von Männlichkeit den Ausgangspunkt für eine kollektive Identitätskrise. Die Unfähigkeit von Männern, ihre Emotionen oder sexuelle Frustration zu artikulieren, ist nicht etwa angeboren oder biologische Tatsache, sondern Resultat jenes Konzepts.

Die Art und Weise, wie Jungs erzogen werden, ist laut der Schriftstellerin Bell Hooks bereits eine Form von Gewalt. Sie schreibt:

Ich bin der Überzeugung, dass Jungen durch Gewalt zu Männern gemacht werden. Wir reißen sie von ihrer eigenen Ausdrucksfähigkeit, von ihren Gefühlen und der Sensibilität für andere weg. Diese Entfremdung ist keine Auswirkung eines falschen Verständnisses von traditioneller Männlichkeit. Sie IST diese Männlichkeit.4

Die Idee von Männlichkeit in unserer Gesellschaft ist extrem widersprüchlich und fragil. Sie zerbricht, sobald der Mann minimal aus der Reihe tanzt. Wären wir nicht durch Medien auf ein Ideal geprägt, das uns vollkommen im Griff zu haben scheint, könnten wir uns auch oberflächlich auf andere Aspekte als Geld und Erfolg konzentrieren, wenn es um Männlichkeit geht. Denn neben diesen Attributen wird Männlichkeit eher über die Abstinenz von Eigenschaften definiert. Ein richtiger Mann darf nicht weich oder „verweichlicht“ sein, nicht schwul und nicht verletzlich. Bemerkenswert hierbei ist, dass Aggression, Wut und beim Fußball ausrasten für die meisten Menschen demnach nicht als emotional gilt.

Entfremdung von den eigenen Gefühlen bedeutet auch, dass ein ständiger Kampf gegen die eigenen psychischen Probleme betrieben werden muss. Männer beginnen mit 29 Prozent geringerer Wahrscheinlichkeit eine Psychotherapie als Frauen und sprechen seltener mit Freunden und Bekannten über ihre Probleme.5 Stattdessen isolieren sie sich oder begraben ihre Gefühle in Alkohol und Drogen, was wiederum nicht selten in Gewalt resultiert – gegen andere oder sich selbst.6 Männer in Deutschland und vielen anderen Ländern begehen dreimal so häufig wie Frauen Suizid, in Russland sogar viermal so häufig.7 Männer begehen auch häufiger als Frauen Morde an anderen Menschen.8

Toxische Männlichkeit kostet Menschenleben. Diese Wechselwirkung aus unterdrückten Gefühlen, Aggressionen und Gewalt ist ein ewiger Teufelskreis, wenn Männer nicht lernen, aus ihren Rollenmustern auszubrechen. Das heißt, sie müssen beginnen, ihre geschlechtlichen Verhaltens- und Denkweisen zu hinterfragen, und vor allem: ihr inneres Kind zu heilen. Was furchtbar wehtun mag, doch gerade deswegen langfristig Frieden bringt. Verletzlich zu sein ist nicht nur menschlich, mit Bezug auf Männlichkeit ein Menschenrecht. Jeder Mensch sollte sich verletzlich zeigen dürfen und sich nicht durch Stärke und Überlegenheit beweisen müssen. Dazu müssen wir alle unseren Teil im privaten Bereich beitragen. Am allerbesten, bei unseren Söhnen anfangen.

PAPA IM ROCK

2011 berichteten Medien auf der ganzen Welt über den Vater im Rock, der damit aktiv seinen Sohn in dessen Leidenschaft unterstütze, Kleider und Röcke zu tragen. Dieser Vater ist Nils Pickert, Journalist und inzwischen Autor von mehreren Büchern, unter anderem Prinzessinnenjungs. Er begann damals hin und wieder selbst Röcke und Kleider zu tragen. Er mochte das Gefühl, Röcke zu tragen, selbst gar nicht so sehr. Doch sein Sohn bekam durch diese Unterstützung so viel Selbstbewusstsein, dass er später auch ausprobierte, sich die Fingernägel zu lackieren. Hämischen Jungen im Kindergarten entgegnete er: „Ihr traut euch doch nur nicht, Röcke und Kleider zu tragen, weil eure Väter sich auch nicht trauen.“9

Pickert und sein Sohn erlebten neben Lob und Zuspruch auch viel Hass im Internet. Die Leute sorgten sich, das ganze „Genderdurcheinander“ würde zu weit gehen, und einige meinten, es sei falsch, Kinder zu ermutigen, aus ihren Geschlechterrollen auszubrechen. In seinem Buch geht Pickert darauf ein und stellt fest:

Die Umerziehung, die mir und anderen des von Gegnerinnen und Gegnern des so genannten „Genderismus“ unterstellt wird, findet nämlich längst statt. Und zwar durch sie selbst. Sie sind es, die sich dafür aussprechen, vielfältige Jungen zu einfältigen Männlichkeitsbildern „umzuerziehen“. [...] Dass Jungen eine Rosa-Option verdienen, ist etwas anderes, als sie zu Rosa zu verpflichten. Dieser Unterschied ist wichtig.10

Den traditionellen Männlichkeitsbildern zu folgen funktioniert für viele nicht. Es wird immer offensichtlicher, dass nicht alle Männer mit Bier am Grill stehen wollen. Männer wollen ihre Vorlieben unbeschwert von Stereotypen und Erwartungen erkunden und ausleben können. Und das bedarf ein vielfältiges Repertoire an Rollenbildern.

Die Angst vor dem verweichlichten Jungen ist die Angst vor dem Verlust der patriarchalen, konservativen Werte, vor Veränderung und vor einer Sprengung des gesellschaftlichen Korsetts, in dem wir alle stecken. Das tief verwurzelte Verständnis von Männlichkeit benötigt Aufarbeitung. Männer und Jungen müssen sich gemeinsam emanzipieren, aus der imaginären Luftschloss-Kaserne der Männlichkeit ausbrechen und sich ein Recht auf Rosa erkämpfen. Eine feministische Diskussion allein ist letztendlich nicht ausreichend, wenn sie einseitig geführt wird und die Geschlechter gegeneinander arbeiten.

Revolutionen im Kleinen beginnen da, wo sich Jungen für rosafarbene Kleider und Mädchen für einen Kurzhaarschnitt entscheiden dürfen, wenn sie das wollen, ohne von der Außenwelt, der Familie oder den eigenen Eltern dafür abgestraft zu werden. Wir sollten alle das Recht und die Freiheit haben, zu glitzern und gleichzeitig geliebt und akzeptiert zu werden. Das Potenzial der Diversität und Vielfalt, die die Geschichte der Menschheit uns schon zuhauf bewiesen hat, könnte so endlich freigesetzt werden. Es gilt der vorbildliche, mutige Ansatz von Nils Pickert: Das Kind soll sich nicht für die Gesellschaft verändern, sondern die Gesellschaft für das Kind.

2Es kostet Selbstvertrauen

Als Kind war es für mich etwas Schönes, ein Mädchen zu sein. Ich spielte gerne Fußball und Fangen, ging tanzen, und Mama legte mir, bis ich zehn war, die Klamotten für den nächsten Tag raus. Ich hatte keine Probleme mit meiner Geschlechtsidentität, und mir wurde nie gesagt, dass ich etwas nicht dürfe, weil Mädchen das nicht machten: Hosen tragen, mit Batman-Figuren spielen, andere Mädchen küssen. In gewissen Bereichen konnten sich Mädchen sogar stärker ausprobieren und ausleben als Jungs.

Es waren die späteren Reaktionen in meiner Pubertät auf meinen reifenden Körper, die mir jegliches Selbstvertrauen nahmen, obwohl es vorher so schön aufgeblüht war. Mit elf Jahren wuchsen mir sichtbar Brüste. Die erste Lehre war, dass Brüste wahrgenommen werden, und das beschämte mich stark. Meine Brüste machten mich älter und gaben mir ein Dekolleté, das ich nicht haben wollte. Schnell lernte ich, mich zu verstecken. Ich tauchte ein in die Kunst der Vermeidung und verzichtete auf alles, das mir Spott und Häme aufgrund meines Körpers einbringen konnte. Ich wusste noch nichts von Sport-BHs und wollte nicht, dass meine Brüste beim Rennen wackelten, also ließ ich das mit dem Fußballspielen und Fangen, das Tanzen und generell den Sport einfach sein. Auch die bunten Klamotten, die ich bis dahin so gerne angezogen hatte, ließen meine Brüste zu sehr hervorstechen, weshalb ich meistens nur noch Schwarz trug.

Meine Mitschüler*innen gaben mir Spitznamen, die meine großen Brüste zum Thema hatten. Ich war immer mal wieder in verschiedene Personen verliebt und versuchte, so attraktiv wie möglich für sie auszusehen. Damit war ich leider nie erfolgreich. Stattdessen bekam ich nur von älteren Männern Aufmerksamkeit und davon viel zu viel. Sie verfolgten mich morgens auf dem Weg zur Schule oder schnitten mir den Heimweg mit ihren Autos ab. Sie sprachen mich an, wenn ich am Bahnhof auf meinen Zug wartete, und setzten sich im Zug dann ungebeten, manchmal auch viel zu nah, neben mich. Im Alter von elf Jahren wurde ich täglich angesprochen, gecatcalled und mit meiner noch in den Kinderschuhen steckenden Weiblichkeit konfrontiert. Zu dieser Zeit begann es auch, dass ich bei Umarmungen oder im Vorbeigehen heimlich begrapscht wurde.

Ich ekelte mich vor mir selbst. Mit fünfundzwanzig hätte ich damit umgehen können und alle zur Hölle geschickt, doch zu diesem Zeitpunkt befand ich mich noch in einem Alter, in dem ich heimlich mit meiner besten Freundin mit Barbies spielte. In der Öffentlichkeit plötzlich als Frau wahrgenommen zu werden, fühlt sich für mich auch im Rückblick immer noch höchst verstörend an. Mein einst so starkes Selbstbewusstsein hatte sich in eine große Hilflosigkeit verwandelt.

HUNGER NACH LIEBE

Meine Kindheit war innerhalb eines Wimpernschlags zu Ende, und plötzlich lebte ich in einem selbst gebauten Käfig der körperlichen Zügelung, der Schuld, die mir für meine Probleme eingeredet wurde, und der Scham über die eigene Existenz. All meine Worte und Bewegungen maßen sich am neuen Schema des beobachteten und bewerteten Körpers. Ich entwickelte eine Essstörung, die sich schnell so sehr intensivierte, dass ich an nichts anderes mehr denken konnte als an Abnehmen und Essen. Mein Alltag bestand darin, obsessiv neue Abnehmmethoden zu recherchieren und Inspiration in Erfahrungsberichten mit Anorexie zu finden. Fast jeden Tag aß ich unkontrolliert viel Süßes. Im Alter von elf Jahren gab ich heimlich mein gesamtes Erspartes für Süßigkeiten aus, die ich alleine zu Hause unbeobachtet aß. Manchmal aß ich zehn Toasts mit Marmelade nach der Schule, manchmal backte ich Kekse und aß alle auf. Nichts war vor meinem Heißhunger sicher. Ich war hungrig nach Geborgenheit, Sicherheit und Liebe und aß puren Zucker aus der Packung, wenn ich allein war.

Jedes Mal fühlte ich mich elend danach und voller Selbsthass. Irgendwann entwickelte ich eine bulimische Störung, doch das reichte nicht. Um Kalorien zu verbrennen, brachte ich mich oft in Gefahr. Im Sommer ging ich in der Mittagshitze joggen und fiel in Ohnmacht. Die Fahrradfahrer*innen, die mich fanden, hätten mich fast überfahren. Ich probierte über viele Jahre so ziemlich alles aus, was ich in Foren und Zeitschriften fand, alle Tricks, alle Diäten und alle Möglichkeiten, Kalorien zu verbrennen.1

Die Maßbänder und Waagen zeigten aus meiner Sicht trotzdem immer zu viel an, und irgendwann war ich davon überzeugt, dass ich in meinem ganzen Sein zu viel war. Ich wollte nicht mehr frech wirken, nicht laut lachen und insgesamt nicht so viel Raum einnehmen. Ich wollte einfach nicht mehr ich sein. So oft hatte ich mir gewünscht, ein stiller Charakter zu sein, niedlich und zurückhaltend. Eine Person, die langsam und wenig isst, die in alle Kleider passt, die durch ihre innerlich und äußerlich perfekte Form die Erwartungen aller erfüllt und die endlich liebenswert wird.

Ich wurde unsichtbar und versuchte alles abzuschütteln, was meinen echten Charakter ausmacht. Immer öfter war ich teilnahmslos und geistig abwesend, zugleich beschäftigte ich mich konstant mit der Frage, wie meine Freund*innen es schafften, dünn zu sein. Jede Frau in jedem Raum wurde von mir anhand ihrer Kleidergröße bewertet.

In dieser Zeit und in den folgenden Jahren las ich die Bravo Girl, bei der keine Ausgabe erschien, ohne Abnehmtipps zu verkünden und Gehässigkeiten über die Körper weiblicher Stars zu verbreiten. Beim Sport wurde ich immer als eine der Letzten gewählt, und wenn ich mich über mein Gewicht beklagte, sagten mir einige meiner Freundinnen zur Beruhigung, ich sei nicht dick, sondern einfach normal. Doch das machte alles nur noch schlimmer, denn ich wollte um jeden Preis den Titel „dünn“ tragen.

Im Alter von zwölf Jahren begann ich, meinen Körper zu bestrafen, weil er falsch war. Ich tat mir mit allen möglichen Mitteln körperlich weh. Wann auch immer ich auch nur den kleinsten Hauch von Trauer oder Enttäuschung spürte, musste ich irgendeine Form von Gewalt gegen mich verüben. Ich konditionierte mich darauf, auf diese Weise mit psychischem Schmerz umzugehen. Mein Selbsthass wuchs so sehr, dass ich bereit war, mich aufgrund meines Gewichts umzubringen. Das Fett an meinem Körper machte mich wahnsinnig, sodass ich eines Abends versuchte, es herauszuschneiden. Noch immer habe ich eine Narbe davon am Bauch.

Grundsätzlich drehten sich meine Gedanken immer nur um die Regulierung der Kalorienzufuhr, und ich spürte eine schwere Scham, wenn ich aus meiner Sicht wieder mal zu viel gegessen hatte. Ich wollte auf der einen Seite verschwinden und kleiner werden, auf der anderen Seite jedoch auch dazugehören, von den richtigen Menschen gesehen und bewundert werden. Die Jungs, die ich mochte, sahen mich jedoch nicht.

Essstörungen sind eine Form von Selbstzerstörung. Meine Essstörung war wie eine klare Handlungsanweisung, ein alter Freund, der mir Halt gab und in schwierigen Situationen sagte: „Mach doch einfach xyz, und dann geht’s dir besser.“ Tatsächlich hatte ich jedes Mal nach meinen Selbstverletzungshandlungen das Gefühl, es ginge mir besser, doch war der Mechanismus ähnlich wie bei einer Drogensucht. Denn wie bei Drogen ist die beruhigende Wirkung nur von kurzer Dauer, und das selbstverletzende Verhalten zerstört den Körper und die Seele auf lange Sicht.

Aus den schädlichen Verhaltensmustern auszubrechen, war ein jahrelanger Prozess. Ich erlebte einige Rückfälle, doch ich konnte sie mir verzeihen und versuchte, immer wieder neu anzufangen, weiterzumachen und lieb zu mir zu sein. Vielleicht werde ich es irgendwann für immer können.

DIE DÜNNEN JAHRE

„Nichts schmeckt so gut, wie sich dünn sein anfühlt“, sagte Kate Moss 2009 in einem Interview und fasste so den Trend der 1990er- und 2000er-Jahre in einem Satz zusammen.2 Essstörungen sind ein geschlechtsspezifisches Thema. Im Jahr 2019 litten weltweit doppelt so viele Frauen unter einer Essstörung wie Männer.3

Viele der Betroffenen erholen sich nie ganz von ihrer Essstörung oder nehmen sich aus Verzweiflung das Leben. 2010 wurden in deutschen Krankenhäusern über 10.500 Fälle von Essstörungen vollstationär behandelt. In Großbritannien hat sich von 2015 bis 2020 die Anzahl der im Krankenhaus behandelten Betroffenen verdoppelt.4 Diese Zahlen zeigen, dass die Body-Positivity-Bewegung und eine für Chanel modelnde Beth Ditto nicht ausreichen, um ganze Generationen zu heilen, die versuchen, durch Hungern die Kontrolle über ihren eigenen Körper zurückzubekommen.

Laurie Penny beschreibt die Magersucht als „Rebellion durch Selbst-Opferung“.5 Ihrer Meinung nach finden Frauen und Mädchen in der Selbstzerstörung die Autonomie, derer sie in ihrem persönlichen und politischen Handlungsspielraum beraubt wurden. Von allen weiblichen Sünden sei Hunger die vonseiten der Gesellschaft betrachtet unverzeihlichste. „Hunger egal wonach, nach Essen, Sex, Macht, Bildung, ja Liebe. [...] Wir haben Objekte des Verlangens zu sein, nicht verlangende Subjekte.“6

Dem Hunger nachzugeben, ist immer ein Kontrollverlust. Frauen fühlen sich beschämt, weil sie nicht „durchgehalten“ haben, und sind wütend auf sich selbst. Diese Aggressionen richten sie meistens gegen sich selbst. Schon in der Kindheit dürfen Jungen ihre Wut offener ausleben als Mädchen, wodurch sie später eher fremdaggressiv handeln und Frauen ihre Aggressionen mehr gegen sich selbst richten oder unterdrücken. Frauen ritzen sich oder treiben obsessiv Sport, um Kalorien zu verlieren.

Ich erinnere mich oft an einen Selbstverteidigungskurs, den wir mit elf Jahren in der Schule machten. Dort sollten wir gemeinsam laut „Nein“ schreien, was sich wie das Unnatürlichste der Welt für mich anfühlte. Als ob uns durch einmal durchgeführte Übungen beigebracht werden könnte, unsere lebenslang unterdrückten Gefühle zu kanalisieren und in Widerstand umzuleiten.

Medien und Gesellschaft diktieren, wie sich Frauen in allen Lebenslagen zu verhalten haben. Klatschzeitschriften vernebeln uns das Gehirn mit täglich frischer Misogynie. Margarete Stokowski schreibt in Untenrum frei, wie bizarr es ist, dass diese Magazine den natürlichen Zustand des Körpers beispielsweise in Bezug auf Körperbehaarung als „sündig“ bezeichnen: „Das kennt man sonst höchstens von religiösem Fundamentalismus.“7

Die Abscheu gegen den weiblichen Körper in seiner ungeschönten Natürlichkeit wird regelhaft inszeniert und lenkt die Kontroll- und Machtgeilheit der Gesellschaft über den weiblichen Körper. Der Klatsch und das Urteil über Frauenkörper werden nicht nur allgemein akzeptiert, sondern öffentlich zelebriert.

Für viele Frauen ist ein unperfekter Körper ein Makel, eine Schranke vor den Toren zu einem Leben, das sie gerne führen würden. Unzufriedenheit mit dem eigenen Aussehen ist die Norm, ob vor dem Spiegel oder auf der Waage, und daher auch ein ganz selbstverständliches Gesprächsthema jedes humoristischen Paargesprächs in einer Sitcom. Dabei gibt es bei diesem Pointenrenner-Thema eigentlich nichts zu lachen.

Schönheit, dem vorherrschenden Ideal je nach Definition, Kultur und Kreisen entsprechend, ist unsere Existenzberechtigung. Wir fühlen uns als Frauen immer, egal welche Kleidergröße wir tragen, als müssten wir uns noch verbessern – weil wir uns selbst nie gut genug sind. Wir haben gelernt, uns mit Selbstkritik zu nähren und an uns zu zweifeln. Egal, wie sehr wir uns in Selbstakzeptanz üben, es ist wahnsinnig schwer, uns selbst zu überzeugen. Schon ein falscher Satz, ein Plakat oder eine Person kann unsere Zufriedenheit mit uns selbst wieder zerstören. Solange wir nicht aufarbeiten, nicht reflektieren und nicht über unsere Probleme sprechen, bleiben wir anfällig für die permanent propagierte Selbstoptimierung.

SCHWANGER ODER NUR FETT?

Mehr als zehn Jahre nachdem ich die größte Leidensphase meiner Essstörung überwunden hatte, nach vielen Therapiestunden, Erkenntnismomenten und Rückfällen, saß ich mit meinem Freund und seinen besten Freunden an einem griechischen Strand. Ich war schwanger, doch mein Freund hatte es bisher noch nicht erzählt. Deshalb wartete ich darauf, dass er endlich die Bombe platzen ließ. Ich wartete eine Ewigkeit. Vergeblich.

Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits im fünften Monat, mein Bauch stand bereits erkennbar vor, aber man konnte nicht mit Sicherheit sagen, ob ich nun schwanger war oder einfach ein paar Kilos zugenommen hatte. Plötzlich fühlte ich mich schlecht. Und zwar, weil ich dick war, aber nicht dick genug, um eindeutig als Schwangere erkannt zu werden. So gerne wollte ich mich von der „besten Seite“ zeigen, aber wenn niemand wusste, dass ich schwanger war, wirkte ich auf sie wohl einfach nur fett. Irgendwann hielt ich das Warten nicht mehr aus. Ich weinte und erklärte der Runde, ich sei schwanger und nicht fett. Das kam so unverhofft, dass alle lachen mussten, ich selbst auch, trotz meiner Tränen. Sie beruhigten mich, gratulierten uns und ich fühlte mich kindisch. Mein Freund nahm mich in den Arm und kaufte mir ein Eis zum Trost.

Eigentlich war das schon lange nicht mehr mein Ding, mich so auf mein Fett zu konzentrieren und mich selbst runterzumachen. Fünf Jahre hatte ich mich schon nicht mehr nach dem Essen übergeben, und ich hatte auch keine regelmäßigen Binge-Eating-Anfälle mehr. Geholfen hatte mir die radikale Akzeptanz meines Körpers. Das war so ziemlich die schwerste Aufgabe meines Lebens. Diese Herausforderung ist nie vollständig gemeistert, und ich bewältigte sie den Umständen entsprechend besser oder schlechter. Jetzt erschien sie mir wieder riesig.

Die körperlichen, hormonellen und strukturellen Umstellungen während der Schwangerschaft wirken destabilisierend und können das Leben sowie das Selbstbild ins Ungleichgewicht bringen. Wir müssen zunehmen und haben keine Kontrolle über unser Gewicht, also über etwas, das wir jahrzehntelang versucht haben zu kontrollieren. So fallen wir möglicherweise in Tiefen, die wir noch nicht kennen oder schon überwunden geglaubt haben.