15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

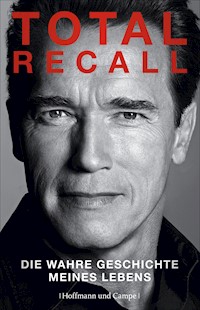

Vom TERMINATOR zum Gouverneur von Kalifornien! Er ist der bekannteste Österreicher, ein überaus disziplinierter Sportler und einer der erfolgreichsten Hollywood-Schauspieler aller Zeiten. Vor fast zehn Jahren trat er an, Gouverneur des wichtigsten Bundesstaates der USA zu werden: mit großem Erfolg! Über sieben Jahre repräsentierte er Kalifornien, musste während dieser Zeit aber auch herbe Kritik an seiner Politik einstecken. Was bleibt, das ist die unglaubliche Geschichte eines Jungen, der am Stadtrand von Graz groß wird und von Jugend an überzeugt ist, dass für ihn der große amerikanische Traum in Erfüllung gehen könnte: als Produkt aus eisernem Willen und sehr harter Arbeit. Dass er durch seine Heirat mit der Journalistin Maria Shriver Zugang zu den besten amerikanischen Familien erhält, das weiß er umsichtig zu nutzen. Dass er diese Ehe, aus der vier Kinder hervorgehen, dann so lässlich aufs Spiel setzt, will einem nicht einleuchten und wirft Fragen auf. In dieser großen Biografie erzählt Arnold Schwarzenegger erstmals seine Lebensgeschichte - mit allen Höhen und Tiefen! "Er gilt als eine Berühmtheit, die jeder kennt. Doch wer kennt ihn schon wirklich?" Der Spiegel

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1120

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

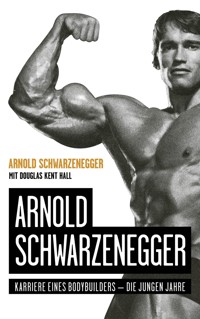

Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel Total Recall – My unbelievably true life storyim Verlag Simon & Schuster, New York. 1. Auflage 2012 Copyright © 2012 by Arnold Schwarzenegger Für die deutschsprachige Ausgabe Copyright © 2012 by Hoffmann und Campe Verlag, Hamburgwww.hoca.de Covergestaltung nach dem Originalentwurf von Jason Heuer: katrinsteigenberger.de Foto: Greg Gorman Satz und E-Book-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-455-85047-5

Für meine Familie

Arnold betrachtet bei seiner Ankunft in Amerika die Wolkenkratzer von New York.

Inhalt

Kapitel 1: Out of Österreich

Kapitel 2: Erstes Krafttraining

Kapitel 3: Bekenntnisse eines Panzerfahrers

Kapitel 4: Mister Universum

Kapitel 5: Grüße aus Los Angeles

Kapitel 6: Faule Hunde

Tafelteil 1

Kapitel 7: Experten für Marmor und Stein

Kapitel 8: Ausbildung zum Amerikaner

Kapitel 9: Die größte Muskelshow aller Zeiten

Kapitel 10: Stay Hungry

Kapitel 11: Pumping Iron

Kapitel 12: Traumfrau

Kapitel 13: Maria und ich

Tafelteil 2

Kapitel 14: Was mich nicht umbringt, macht mich stärker

Kapitel 15: Endlich Amerikaner

Kapitel 16: Terminator

Kapitel 17: Hochzeit und großes Kino

Kapitel 18: Komisches Timing

Kapitel 19: Das wahre Leben eines Terminators

Tafelteil 3

Kapitel 20: Last Action Hero

Kapitel 21: Herzprobleme

Kapitel 22: Familienmensch

Kapitel 23: Eine politische Steilvorlage

Kapitel 24: Total Recall

Kapitel 25: Gouvernator

Tafelteil 4

Kapitel 26: Das Comeback

Kapitel 27: Wer braucht schon Washington?

Kapitel 28: Das wahre Leben eines Gouvernators

Kapitel 29: Das Geheimnis

Kapitel 30: Arnolds Regeln

Danksagung

Bildnachweise

Kapitel 1 Out of Österreich

Ich wurde in einem Hungerjahr geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Österreich 1947 von den vier Siegermächten besetzt. Im Mai, zwei Monate vor meiner Geburt, kam es in Wien zu Hungerrevolten. Auch in der Steiermark, wo wir lebten, war die Not groß, überall fehlte es an Lebensmitteln. Wenn meine Mutter mich daran erinnern wollte, wie viel sie und mein Vater für mich geopfert hatten, erzählte sie noch Jahre später, wie sie von Hof zu Hof gezogen war und um ein bisschen Butter, Zucker oder Getreide gebettelt hatte. Manchmal war sie drei Tage lang unterwegs auf »Hamsterfahrt«, wie das damals hieß.

Unser Wohnort, Thal, war ein typisches Bauerndorf. Die Einwohner zählten nur ein paar hundert Familien. Ihre Häuser und Höfe standen in mehreren Weilern zusammen, die durch Pfade und Feldwege miteinander verbunden waren. Die ungepflasterte Hauptstraße zog sich über mehrere Kilometer die Berge hinauf und hinunter, gesäumt von Feldern und Nadelwäldern.

Die für unsere Region, die Steiermark, zuständige britische Besatzungsmacht sahen wir nur selten – gelegentlich fuhr ein Lastwagen mit Soldaten vorbei. Doch das im Osten angrenzende Burgenland stand unter sowjetischer Herrschaft, was uns allen sehr bewusst war. Es war der Beginn des Kalten Krieges, und die Menschen lebten in der ständigen Angst, eines Tages könnten russische Panzer anrollen und ganz Österreich würde von der Sowjetunion besetzt werden. In der Kirche versetzten die Priester die Gemeinde in Angst und Schrecken mit Horrorgeschichten über Russen, die Babys in den Armen ihrer Mutter erschossen.

Unser Haus lag auf einer Anhöhe direkt an der Straße, doch in meiner Kindheit war es schon ungewöhnlich, wenn mehr als zwei Autos am Tag vorbeifuhren. Gleich gegenüber befand sich eine alte Burgruine, nur hundert Meter von unserer Haustür entfernt.

Auf der nächsten Anhöhe lagen das Rathaus, die katholische Kirche, wo wir auf Drängen meiner Mutter jeden Sonntag die Messe besuchten, das Dorfgasthaus als Mittelpunkt des dörflichen Lebens und die Volksschule, die mein ein Jahr älterer Bruder Meinhard und ich besuchten.

Meine frühesten Erinnerungen sind die an meine Mutter, die Kleider wäscht, und an meinen Vater, der Kohle schaufelt. Ich war noch keine drei Jahre alt, doch das Bild meines Vaters steht mir noch immer klar vor Augen. Er war ein großer, athletisch gebauter Mann und machte vieles selbst. Wenn im Herbst unser Kohlevorrat für den Winter angeliefert wurde, durften Meinhard und ich ihm helfen, die Kohle in den Keller zu schaffen. Wir waren immer sehr stolz, wenn wir ihm zur Hand gehen durften.

Mein Vater und meine Mutter stammten beide aus Arbeiterfamilien, die ursprünglich in Nordösterreich gelebt hatten und dort in der Stahlindustrie tätig gewesen waren. Die beiden lernten sich gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in Mürzzuschlag kennen, wo meine Mutter, Aurelia Jadrny, bei der städtischen Lebensmittelverteilung arbeitete. Sie war gerade einmal zwanzig Jahre und bereits Kriegswitwe – ihr Mann war acht Monate nach der Hochzeit gefallen. Eines Morgens bei der Arbeit am Schalter fiel ihr draußen auf der Straße mein Vater auf – älter als sie, Ende dreißig, aber großgewachsen und gutaussehend. Er trug eine Gendarmenuniform, und da meine Mutter verrückt nach Männern in Uniform war, hielt sie von nun an immer Ausschau nach ihm. Sie fand heraus, wann er Dienst hatte, und sorgte dafür, dass sie dann am Schalter stand. Sie unterhielten sich durchs offene Fenster, und sie gab ihm etwas von den Lebensmitteln, die gerade verfügbar waren.

Er hieß Gustav Schwarzenegger. Die beiden heirateten Ende 1945. Er war achtunddreißig und sie einundzwanzig Jahre alt. Mein Vater wurde nach Thal versetzt und erhielt das Kommando über den örtlichen Gendarmerieposten mit vier Mann, der für das Dorf und die Umgebung zuständig war. Vom Gehalt konnte man kaum leben, doch zu dem Posten gehörte immerhin auch eine Dienstwohnung im alten Forsthaus. Der Förster wohnte im Parterre und der Gendarmerie-Kommandant mit seiner Familie im ersten Stockwerk.

Das Haus meiner Kindheit war ein schlichter Bau aus Ziegel- und Naturstein, recht geräumig, mit dicken Mauern und kleinen Fenstern, um die winterliche Kälte der Alpen draußen zu halten. Wir hatten zwei Schlafzimmer, in denen es sogar einen Kohleofen gab, und eine Küche, in der wir aßen, Hausaufgaben machten, uns wuschen und spielten. Beheizt wurde die Küche durch den Herd.

Wir hatten keinen Wasseranschluss, geschweige denn eine Dusche oder eine Toilette mit Wasserspülung, nur eine Art Nachttopf. Der nächste Brunnen war mehrere hundert Meter entfernt, doch einer von uns Brüdern musste dort Wasser holen, selbst wenn es heftig regnete oder schneite. Entsprechend sparsam gingen wir mit dem Wasser um. Es wurde auf dem Holzherd heiß gemacht und in einen Zuber gegeben, in dem wir uns mit einem Schwamm oder Waschlappen wuschen – zuerst meine Mutter mit dem noch sauberen Wasser, dann mein Vater, und am Schluss waren Meinhard und ich an der Reihe. Uns machte es nichts aus, wenn das Wasser schon ein bisschen trüb war, solange uns dafür der Gang zum Brunnen erspart blieb.

Wir hatten einfache Holzmöbel, aber immerhin elektrische Beleuchtung. Mein Vater hatte eine Vorliebe für Bilder und Antiquitäten, aber als wir Kinder waren, konnten wir uns solchen Luxus nicht leisten. Zu unserer Unterhaltung hatten wir Musik. Meine Mutter spielte Zither und sang uns Volkslieder vor, doch der eigentliche Musiker in der Familie war mein Vater. Er konnte alle möglichen Blasinstrumente spielen – Trompete, Flügelhorn, Saxophon und Klarinette. Er komponierte auch selbst und leitete die Gendarmeriekapelle. Wenn in der Steiermark ein Polizist starb, spielte die Kapelle bei seiner Beerdigung. Im Sommer gingen wir sonntags oft in den Park, wo mein Vater dirigierte oder manchmal auch selbst spielte. In seiner Familie waren fast alle musikalisch – eine Begabung, die weder Meinhard noch ich von ihm geerbt haben.

Als Haustiere hatten wir Katzen. Ich weiß nicht, warum wir keine Hunde hatten – vielleicht, weil meine Mutter Katzen liebte und weil sie sich ihr Futter selbst beschafften und deshalb nichts kosteten. Wir hatten immer mehrere Katzen, die bei uns ein und aus gingen, ihr Schläfchen hielten, wo es ihnen gerade gefiel, oder halbtote Mäuse vom Dachboden brachten, um zu zeigen, was für großartige Jäger sie waren. Jeder in der Familie hatte seine Katze, die bei ihm im Bett schlafen durfte – das war bei uns Tradition. Einmal hatten wir sieben Katzen. Wir liebten die Katzen, wussten aber, dass wir unser Herz nicht allzu sehr an ein Tier hängen durften, denn damals ging man mit einer Katze nicht zum Tierarzt. Wenn eine Katze zu alt war oder krank und nicht mehr richtig laufen konnte, kümmerte sich mein Vater darum. Wir warteten dann, bis wir hinten aus dem Garten einen Schuss hörten – die Pistole meines Vaters. Anschließend gingen meine Mutter, Meinhard und ich nach draußen und richteten ein Grab her mit einem kleinen Kreuz darauf.

Meine Mutter hatte eine schwarze Katze namens Muki, von der sie immer behauptete, sie sei etwas ganz Besonderes, obwohl keiner von uns hätten sagen können, warum. Eines Tages, ich war damals vielleicht zehn, stritt ich mit meiner Mutter, weil ich meine Hausaufgaben nicht machen wollte. Muki lag wie immer gemütlich auf dem Sofa. Ich muss etwas wirklich Freches gesagt haben, denn plötzlich holte meine Mutter aus und wollte mir eine Ohrfeige geben. Ich versuchte, sie abzuwehren, und traf sie dabei mit dem Unterarm. Wie ein Blitz sprang Muki vom Sofa, ging auf mich los und krallte sich in meinem Gesicht fest. Ich schrie laut auf: »Au! Was soll das?«, und zog sie von mir weg. Meine Mutter und ich sahen uns an und fingen an zu lachen, obwohl mir Blut von der Wange tropfte. Damit war eindeutig bewiesen, dass Muki etwas Besonderes war.

Nach den Schrecken des Krieges war unseren Eltern sehr daran gelegen, dass wir in sicheren und stabilen Verhältnissen aufwuchsen. Meine Mutter war eine große, kräftig gebaute Frau, die praktisch dachte und sich stets zu helfen wusste. Sie war eine Hausfrau im traditionellen Sinn, die unser Heim makellos sauber hielt. Regelmäßig rollte sie die Teppiche zusammen und schrubbte auf Händen und Knien den Dielenboden mit Bürste und Seife, um ihn anschließend mit Lumpen trocken zu reiben. Sie achtete peinlich genau darauf, dass unsere Kleidung ordentlich im Schrank hing und dass Bettwäsche und Handtücher sorgfältig zusammengelegt waren, mit messerscharfen Kanten. Im Garten hatte sie Rüben, Kartoffeln und Beeren für uns gepflanzt, und im Herbst kochte sie Gemüse und Sauerkraut in dicken Gläsern für den Winter ein.

Wenn mein Vater um halb eins von der Wache nach Hause kam, hatte meine Mutter das Mittagessen fertig, und das Abendessen stand pünktlich um sechs auf dem Tisch. Die Verwaltung der Haushaltskasse war ebenfalls ihre Aufgabe. Als Büroangestellte war sie an Verwaltungsabläufe gewöhnt und konnte gut rechnen und schreiben. Wenn mein Vater seinen Lohn nach Hause brachte, gab sie ihm 500 Schilling als Taschengeld und behielt den Rest für den Haushalt ein. Sie kümmerte sich um den gesamten Schriftverkehr und bezahlte die monatlichen Rechnungen. Einmal im Jahr, im Dezember, ging sie mit uns Kleider kaufen. Wir fuhren mit dem Bus ins nahegelegene Graz und gingen ins Kaufhaus Kastner & Öhler. Das alte Gebäude hatte nur zwei oder drei Etagen, doch für uns war es so groß wie die Mall of America. Es gab dort Rolltreppen und einen Aufzug aus Metall und Glas, von dem aus wir alles sehen konnten. Meine Mutter kaufte nur das absolut Notwendige – Hemden, Unterwäsche, Socken und so weiter. Alles wurde sorgfältig in braunes Packpapier eingeschlagen und am nächsten Tag zu uns nach Hause geliefert. Damals waren Ratenzahlungen noch neu, aber meiner Mutter gefiel es, jeden Monat nur einen Teil der Rechnung zu bezahlen, bis alles getilgt war. Solche Angebote waren eine wirksame Methode zur Ankurbelung der Wirtschaft.

Meine Mutter kümmerte sich auch um unsere Gesundheit, obwohl eigentlich mein Vater für Notfälle aller Art ausgebildet war. Mein Bruder und ich hatten jede erdenkliche Kinderkrankheit, von Mumps über Scharlach bis zu den Masern. Entsprechend versiert war meine Mutter in der Krankenpflege. Sie war einfach unermüdlich. Als wir noch klein waren, bekam Meinhard eine Lungenentzündung. Es war ein kalter Winterabend, und es stand kein Arzt oder Krankenwagen zur Verfügung. Also ließ meine Mutter mich daheim beim Vater, nahm Meinhard huckepack auf den Rücken und marschierte mit ihm über drei Kilometer durch den Schnee bis zum Krankenhaus nach Graz.

Mein Vater war ein komplizierter Mensch, er konnte jedoch auch großzügig und liebevoll sein, vor allem meiner Mutter gegenüber. Die beiden liebten einander sehr, was man daran sah, wie sie ihm den Kaffee brachte oder er ihr kleine Geschenke machte, sie einander umarmten oder kleine Liebkosungen austauschten. Sie teilten ihre Zuneigung mit uns – wir durften immer zu ihnen ins Bett, vor allem wenn wir Angst bei einem Gewitter hatten.

Aber etwa einmal die Woche, meist an einem Freitagabend, kam mein Vater betrunken nach Hause. Er saß bis zwei, drei oder vier Uhr morgens im Gasthaus an seinem Stammtisch, mit den anderen aus dem Ort, darunter oft auch der Priester, der Schulrektor und der Bürgermeister. Wir wachten auf, wenn er zornig durchs Haus polterte und meine Mutter anbrüllte. Die Wut hielt nie lange an, und am nächsten Tag war er wieder lieb und nett und führte uns zum Mittagessen aus oder schenkte uns eine Kleinigkeit, um sein Verhalten wiedergutzumachen. Aber wenn wir etwas angestellt hatten, gab er uns eine Ohrfeige oder verpasste uns mit dem Gürtel eine Tracht Prügel.

Für uns war das völlig normal. Alle Väter schlugen damals ihre Kinder und kamen hin und wieder betrunken nach Hause. Unser Nachbar zog seinem Sohn die Ohren lang und jagte ihn mit dem Rohrstock, den er ins Wasser gelegt hatte, damit die Schläge noch schmerzhafter waren. Die Besuche im Wirtshaus gehörten einfach zum Dorfleben und waren im Großen und Ganzen auch harmlos. Manchmal leisteten die Frauen und Kinder den Familienvätern Gesellschaft, und wir Kinder empfanden es immer als Ehre, wenn wir bei den Erwachsenen sitzen durften und auch noch Nachtisch bekamen. Oder wir saßen im Nebenzimmer, tranken Limonade oder eine kleine Cola, spielten Brettspiele, blätterten in Zeitschriften oder sahen fern. Da saßen wir dann bis Mitternacht und dachten: »Mann, das ist toll!«

Erst Jahre später erkannte ich, dass sich hinter der Gemütlichkeit Verbitterung und Angst verbargen. Wir wuchsen unter Männern auf, die sich als Verlierer fühlten. Ihre Generation hatte den Krieg begonnen und verloren. Im Krieg hatte mein Vater als Polizist bei den deutschen Streitkräften gedient. Er war in Belgien, Frankreich und Nordafrika gewesen, wo er sich mit Malaria angesteckt hatte. 1942 war er in Stalingrad und erlebte dort die grausamste Schlacht des Krieges. Das Haus, in dem er sich verschanzt hatte, wurde von den Russen bombardiert. Er war drei Tage lang unter den Trümmern eingeschlossen, war am Rücken verletzt und hatte Granatsplitter in beiden Beinen. Monatelang lag er in einem Lazarett in Polen, bis er so weit wiederhergestellt war, dass er heim nach Österreich kommen und dort wieder für die Gendarmerie arbeiten konnte.

Wenn die Männer betrunken waren, hörte ich sie manchmal über den Krieg reden. Ich kann erahnen, wie schmerzlich das für sie gewesen sein muss. Sie waren besiegt und geschlagen worden und hatten Angst, dass es noch nicht vorbei war, dass die Russen eines Tages kommen und sie zwingen würden, Moskau oder Stalingrad neu aufzubauen. Sie waren wütend. Sie versuchten, die Wut und die Demütigung zu unterdrücken, aber die Enttäuschung saß tief. Man muss sich das einmal vorstellen: Da wird einem versprochen, dass man Bürger eines großen neuen Reichs wird. Jede Familie soll in den Genuss aller erdenklichen Annehmlichkeiten kommen. Aber stattdessen kehrt man heim in ein zerstörtes Land, das in Trümmern liegt. Es gibt kaum Geld, die Lebensmittel sind knapp, und alles muss neu aufgebaut werden. Aber das Schlimmste ist, dass man keine Möglichkeit hat, das Erlebte zu verarbeiten.

Mein Vater litt unter den Folgen seiner Verwundungen und der Malaria. Er hatte gesehen, wie seine Kameraden von Granaten zerfetzt wurden, wie sie verbluteten und im Sterben ihre letzte Zigarette rauchten. Er war in Stalingrad knapp der russischen Kriegsgefangenschaft entgangen. All das waren genug Gründe für ein schweres Trauma. Wie sollte er damit fertigwerden, wenn man nicht darüber sprach?

Nicht nur die Erlebnisse meines Vaters, auch das gesamte Dritte Reich wurde offiziell totgeschwiegen. Alle Beamten – die Mitarbeiter der lokalen Behörden, die Lehrer und Polizisten – mussten sich dem Entnazifizierungsverfahren der Siegermächte unterziehen, bei dem sie befragt und ihr Werdegang überprüft wurde. So wollte man herausfinden, ob jemand ein überzeugter Nationalsozialist gewesen war oder sich gar in einer Position befunden hatte, die Kriegsverbrechen anordnen oder ausführen konnte. Alles, was mit der NS-Zeit zu tun hatte, wurde beschlagnahmt – Bücher, Filme, Plakate, sogar persönliche Tagebücher und Fotos. Man musste alles aufgeben. Der Krieg sollte aus dem Gedächtnis getilgt werden.

Meinhard und ich bekamen das nur am Rande mit. Bei uns zu Hause gab es einen prächtigen Bildband, den wir, wenn wir »Priester« spielten, als Bibel verwendeten, weil er größer als unsere eigentliche Familienbibel war. Einer von uns stand da und hielt das Buch aufgeschlagen in der Hand, während der andere die »Messe« las. Das Buch war in Wirklichkeit ein Bildersammelalbum, das die Errungenschaften des Dritten Reichs propagieren sollte. Es gab verschiedene Kategorien – etwa große staatliche Bauvorhaben wie Tunnel und Dämme, Hitlers Auftritte und Reden, große neue Schiffe, wichtige Denkmäler oder Schlachten, die in Polen geschlagen worden waren. Anfänglich waren die Seiten leer und hatten nur numerierte Stellen. Wenn man einkaufte oder in eine Kriegsanleihe investierte, bekam man ein Bild mit einer Nummer, das man ins Album klebte. Wenn man alle Sammelbilder hatte, gab es einen Preis. Ich liebte die Bilder von prächtigen Bahnhöfen und starken, dampfenden Lokomotiven. Besonders faszinierte mich ein Bild, das zwei Männer auf einer kleinen Handhebeldraisine zeigte. Durch das Auf-und-ab-Bewegen des Hebels konnten sie sich allein mit Muskelkraft fortbewegen. Mir erschien das wie der Inbegriff von Abenteuer und Freiheit.

Meinhard und ich hatten keine Ahnung, was wir uns da ansahen, doch eines Tages, als wir wieder Priester spielen wollten, war das Buch verschwunden. Wir suchten überall. Schließlich fragte ich meine Mutter, wo das schöne Buch sei: Immerhin war das unsere Bibel! Sie sagte nur: »Wir mussten es abgeben.« Später bat ich meinen Vater manchmal: »Erzähl mir vom Krieg.« Oder ich stellte ihm Fragen danach, was er getan oder durchgemacht hatte. Aber er sagte nur: »Da gibt es nichts zu erzählen.«

Seine Lebensdevise war Disziplin. Wir hatten einen strengen, immer gleichen Tagesablauf: Wir standen um sechs Uhr auf, dann mussten Meinhard oder ich zum nächsten Bauernhof laufen und Milch holen. Als wir ein bisschen älter waren und anfingen, Sport zu treiben, kam zu unseren häuslichen Pflichten noch das Training hinzu. Unser Frühstück mussten wir uns mit Sit-ups verdienen. Nachmittags nach den Hausaufgaben und der Hausarbeit wurden wir nach draußen zum Fußballtraining geschickt, egal wie schlecht das Wetter war. Wenn wir nicht gut spielten, wussten wir, dass unser Vater uns ausschimpfen würde.

Er war auch fest davon überzeugt, dass man sein Gehirn trainieren musste. Sonntags nach der Messe machten wir regelmäßig einen Ausflug. Wir besuchten ein anderes Dorf, sahen uns ein Theaterstück an oder einen Auftritt der Polizeikapelle. Abends mussten wir dann einen Erlebnisaufsatz schreiben, mindestens zehn Seiten. Mein Vater las ihn durch und gab uns unser Werk, übersät mit roten Korrekturen, zurück. Wenn wir ein Wort falsch geschrieben hatten, mussten wir es fünfzig Mal abschreiben.

Ich liebte meinen Vater und eiferte ihm in allem nach. Ich weiß noch, dass ich als kleiner Junge einmal seine Uniform anzog und mich vor dem Spiegel auf einen Stuhl stellte. Die Jacke reichte mir fast bis zu den Füßen, und die Mütze rutschte mir über die Nase. Für unsere kindlichen Probleme hatte mein Vater allerdings keine Geduld. Wenn wir ein Fahrrad wollten, sagte er uns, dass wir dann eben das Geld dafür verdienen müssten. Ich hatte immer das Gefühl, seinen Ansprüchen nicht zu genügen, nicht stark oder klug genug zu sein. Er gab mir zu verstehen, dass man immer noch alles besser machen konnte.

Viele Söhne wären von seinen Anforderungen erdrückt worden, doch auf mich färbte seine Disziplin ab. Seine Haltung war für mich ein steter Ansporn.

Meinhard und ich standen uns sehr nah. Wir schliefen in einem Zimmer, bis ich achtzehn war und zum österreichischen Bundesheer ging. Ich hätte gar kein eigenes Zimmer gewollt. Bis heute fühle ich mich wohler, wenn ich vor dem Einschlafen noch mit jemandem reden kann.

Wie so oft bei Brüdern waren wir auch Konkurrenten, immer bestrebt, den anderen auszustechen und in der Gunst unseres Vaters aufzusteigen, der selbst auch vom Wettkampfdenken geprägt war. Mit den Worten »Schauen wir mal, wer schneller ist« ließ er uns oft zum Wettlauf antreten. Wir waren größer als die meisten anderen Jungen, aber da ich ein Jahr jünger war als Meinhard, gewann im direkten Vergleich meist er.

Ich hielt daher stets nach Gelegenheiten Ausschau, wo ich im Vorteil war. Meinhards wunder Punkt war seine Angst vor der Dunkelheit. Mit zehn schloss er die Volksschule in unserem Dorf ab und kam auf die weiterführende Schule nach Graz. Dafür musste er mit dem Bus fahren, doch bis zur Bushaltestelle brauchte man von unserem Haus zwanzig Minuten zu Fuß. Das Problem für Meinhard war, dass die Sonne an kurzen Wintertagen bei Schulschluss schon untergegangen war und er im Dunkeln nach Hause gehen musste. Er hatte so große Angst, dass er nicht allein laufen wollte, daher hatte ich die Aufgabe, ihn an der Bushaltestelle abzuholen und heimzubegleiten.

Mir war der Wald bei Dunkelheit natürlich auch nicht ganz geheuer, schließlich war ich erst neun. In Thal gab es keine Straßenlaternen, und abends war es im Dorf stockdunkel. Die Straßen und Wege führten wie in den Märchen der Brüder Grimm durch dichte Nadelwälder, wo es selbst bei Tag finster war. Wir waren mit diesen schrecklichen Geschichten aufgewachsen, sie waren Teil unserer Kultur. Ich selbst würde sie meinen Kindern nie vorlesen. Es gab darin immer eine Hexe, einen Wolf oder ein anderes Ungeheuer, das nur darauf wartete, dem Kind etwas anzutun. Dass unser Vater Polizist war, verschlimmerte unsere Angst noch zusätzlich. Er nahm uns manchmal mit auf »Patrouille« und tat so, als wäre er einem Verbrecher oder Mörder auf der Spur. Wenn wir an eine freistehende Scheune auf einer Wiese kamen, ließ er uns warten, während er mit gezogener Waffe das Scheuneninnere kontrollierte. Gelegentlich machte auch die Nachricht die Runde, dass er und seine Leute einen Dieb gefasst hatten. Dann rannten wir zum Gendarmerieposten und bestaunten den Übeltäter, der mit Handschellen an einen Stuhl gefesselt war.

Der Weg zur Bushaltestelle verlief nicht einfach auf einer normalen Straße. Er wand sich an der Burgruine vorbei und am Waldrand entlang ins Tal. Als ich eines Abends unterwegs war und nervös zwischen den Bäumen Ausschau hielt, ob dort nicht etwas Unheimliches lauerte, tauchte wie aus dem Nichts ein Mann vor mir auf. Das Mondlicht war gerade hell genug, um seine Gestalt und seine beiden glänzenden Augen zu erkennen. Ich blieb wie angewurzelt stehen und schrie auf. Wie sich herausstellte, war es nur ein Feldarbeiter aus dem Dorf, der in die andere Richtung unterwegs war, aber wenn er ein böser Riese gewesen wäre, hätte er mich auf jeden Fall erwischt.

Vor den anderen verdrängte ich meine Angst, weil ich zeigen wollte, dass ich der Stärkere war. Mir war es extrem wichtig, meinen Eltern zu beweisen: »Ich bin tapfer, Meinhard nicht, obwohl er ein Jahr und vierzehn Tage älter ist.«

Meine Entschlossenheit zahlte sich im wahrsten Sinne des Wortes aus. Dafür, dass ich Meinhard abholte, bekam ich von meinem Vater 5 Schilling pro Woche. Meine Mutter nutzte meine Furchtlosigkeit und schickte mich einmal die Woche auf den Bauernmarkt zum Einkaufen. Der Weg dorthin führte ebenfalls durch einen finsteren Wald. Auch dafür bekam ich 5 Schilling, die ich freudig für Eis oder für meine Briefmarkensammlung ausgab.

Die Sache hatte jedoch einen Nachteil: Meine Eltern nahmen Meinhard noch mehr in Schutz und kümmerten sich stärker um ihn als um mich. In diesem Sommer 1956 schickten sie mich in den Ferien zum Arbeiten auf den Hof meiner Patentante, während mein Bruder zu Hause bleiben durfte. Mir gefiel zwar die körperliche Arbeit, ich fühlte mich jedoch übergangen, als ich nach meiner Rückkehr erfuhr, dass meine Eltern mit Meinhard einen Ausflug nach Wien gemacht hatten.

Wir entwickelten uns in unterschiedliche Richtungen. Während ich den Sportteil der Zeitung verschlang und bald die Namen sämtlicher Sportler kannte, entwickelte Meinhard eine Vorliebe für den Spiegel, den weder mein Vater noch meine Mutter lasen. Er machte es sich zur Aufgabe, jede Hauptstadt der Welt samt Einwohnerzahl sowie die wichtigsten Flüsse auswendig zu lernen. Das Periodensystem der chemischen Elemente und chemische Formeln konnte er herunterbeten. Er war besessen von Fakten aller Art und stellte unserem Vater immer wieder Fragen, um ihn auf die Probe zu stellen. Gleichzeitig entwickelte er eine Abneigung gegen jede Form körperlicher Arbeit. Er machte sich einfach nicht gern die Hände schmutzig. Schon bald ging er nur noch im weißen Hemd zur Schule. Meine Mutter machte diese Laune mit, beklagte sich aber bei mir: »Ich dachte, ich hätte schon alle Hände voll zu tun, die weißen Hemden deines Vaters zu waschen. Und jetzt fängt er auch noch mit den weißen Hemden an.« Schnell war man in der Familie der Meinung, dass Meinhard eines Tages einer Bürotätigkeit nachgehen und vielleicht sogar Ingenieur werden würde, während ich mir mein Geld als Arbeiter verdienen würde, weil es mir nichts ausmachte, mich körperlich zu betätigen. »Möchtest du nicht Mechaniker werden?«, fragten meine Eltern oft. »Oder wie wäre es mit Schreiner?« Oder sie dachten, ich würde Polizist wie mein Vater. Ich hatte andere Vorstellungen. Irgendwie hatte sich in mir der Gedanke festgesetzt, dass ich nach Amerika gehen würde. Ich hatte keine konkreten Vorstellungen. Einfach … Amerika. Ich weiß nicht, wie ich darauf kam. Vielleicht wollte ich der Mühsal in unserem Dorf oder dem unerbittlichen Tagesablauf meines Vaters entkommen, vielleicht war es auch die Begeisterung, mit der ich jeden Tag nach Graz zur Schule fuhr, seit ich im Herbst 1951 dort in die fünfte Klasse der Hauptschule gekommen war, auf der Meinhard bereits war. Verglichen mit Thal war Graz eine echte Metropole, mit Autos, Läden und befestigten Gehsteigen. Es gab dort zwar keine Amerikaner, aber die amerikanische Kultur war überall präsent. Die Kinder spielten Cowboy und Indianer. In den Schulbüchern sahen wir Fotos von amerikanischen Städten, Vororten, Wahrzeichen und Highways, und auf klapprigen Projektoren wurden uns körnige Schwarz-Weiß-Filme über das Leben in den USA vorgeführt.

Noch wichtiger war: Wir brauchten Amerika für unsere Sicherheit. In Österreich war der Kalte Krieg unmittelbar zu spüren. Wenn es eine Krise gab, musste mein Vater seinen Rucksack packen und wurde zur Verstärkung der Grenztruppen an die achtzig Kilometer weiter östlich liegende ungarische Grenze geschickt. Als die Sowjets 1956 den Ungarnaufstand niederschlugen, war mein Vater für die Versorgung von Hunderten Flüchtlingen zuständig, die in die Steiermark gekommen waren. Er richtete Auffanglager für sie ein und half ihnen bei der Weiterreise. Manche wollten nach Kanada, andere wollten in Österreich bleiben, und natürlich wollten auch viele in die USA. Er und seine Leute arbeiteten mit den Familien zusammen, und auch wir Kinder mussten helfen und Suppe austeilen, was bei mir einen tiefen Eindruck hinterließ.

Unser Bild von der Welt wurde hauptsächlich durch das NonStop geprägt, einem bekannten Kino im Zentrum von Graz, in dem ausschließlich Wochenschauen gezeigt wurden. Die einstündigen Nachrichtenfilme liefen den ganzen Tag. Zuerst kamen Nachrichten aus aller Welt mit deutschem Kommentar, dann ein Micky-Maus-Film oder etwas Ähnliches und am Schluss Werbung in Form von Dias für verschiedene Grazer Geschäfte. Danach ertönte Musik, und dann ging alles wieder von vorn los. Das NonStop war nicht teuer – es kostete nur ein paar Schilling – und jede Wochenschau brachte uns aufs Neue zum Staunen. Elvis, wie er »Hound Dog« sang, Präsident Eisenhower bei verschiedenen Reden, Berichte über Düsenflugzeuge und stromlinienförmige amerikanische Autos, dazu Klatschgeschichten über Schauspieler. Das sind die Sachen, an die ich mich erinnere – es gab natürlich auch langweilige Beiträge und Berichte, die ich als Kind nicht begriff, etwa über die Suezkrise.

Amerikanische Spielfilme hinterließen bei uns einen noch tieferen Eindruck. Der erste Spielfilm überhaupt, den Meinhard und ich sahen, war ein Tarzan-Film mit Johnny Weissmüller. Ich dachte, er würde sich mit seiner Liane von der Leinwand direkt ins Publikum schwingen! Die Vorstellung, dass sich ein Mensch von Baum zu Baum hangelte und mit Löwen und Schimpansen redete, war ebenso faszinierend wie die Geschichte zwischen Tarzan und Jane. Ich fand Tarzans Leben großartig. Meinhard und ich sahen uns den Film gleich mehrere Male an.

Die zwei Kinos, in die wir hauptsächlich gingen, lagen einander gegenüber an einer der Hauptstraßen von Graz. Meistens liefen dort Western, aber auch Komödien und Dramen. Das einzige Problem war die Altersbeschränkung, die streng überwacht wurde. In einen Elvis-Film zu kommen war einfach, aber all die anderen Filme, die ich sehen wollte – Western, Gladiatoren- und Kriegsfilme – waren erst ab sechzehn oder gar achtzehn Jahren freigegeben. Manchmal ließ mich ein freundlicher Kartenverkäufer warten, bis der Film angefangen hatte, und deutete dann mit einer Kopfbewegung an, in welcher Reihe der kontrollierende Polizist saß. Oder ich blieb am Seitenausgang stehen und schlich mich geduckt in den Saal.

Meine Kinobesuche finanzierte ich mit dem Geld, das ich mit meiner ersten eigenen Geschäftsidee verdient hatte: Ich hatte, im Sommer 1951, am Thalersee Eis verkauft. Der Thalersee war ein Badesee, wunderschön am östlichen Ende von Thal zwischen den Bergen gelegen, nur fünf Gehminuten von unserem Haus entfernt. Auch von Graz war er gut zu erreichen, und im Sommer kamen oft Tausende Besucher – zur Erholung, zum Schwimmen, Rudern oder Spielen. Am Nachmittag war ihnen dann heiß, und sie standen in langen Schlangen am Eisstand auf der Terrasse des Café-Restaurants an. Als ich das sah, wusste ich sofort, was ich zu tun hatte. Das Gelände rund um den See war so groß, dass man, je nachdem wo man seine Decke liegen hatte, zehn Minuten bis zum Eisstand brauchte, und bis man wieder zurück war, war das Eis schon halb geschmolzen. Ich überlegte, dass ich das Eis in der Waffel beim Eismann für einen Schilling das Stück kaufen und dann eine Runde um den See drehen und es für drei Schilling verkaufen könnte. Der Eisverkäufer war über die zusätzliche Absatzmöglichkeit erfreut und lieh mir sogar eine Kühltasche. Mit dem Eisverkauf verdiente ich bis zu 150 Schilling (fast 5 Euro) an einem Nachmittag und wurde dazu noch angenehm braun, wenn ich in meinen kurzen Hosen unterwegs war.

Irgendwann war das Geld vom Eisverkauf jedoch aufgebraucht. Mittellos zu sein gefiel mir ganz und gar nicht. So kam ich im Herbst auf die Idee mit dem »Schnorren«. Ich schlich mich aus der Schule am Fröbelpark und schlenderte über den Kalvariengürtel, auf der Suche nach jemandem, der einigermaßen spendabel wirkte. Das konnte ein Mann mittleren Alters sein oder ein Student. Oder eine Bauersfrau, die für einen Tag in der Stadt war. Auf sie ging ich dann zu und sagte: »Verzeihung, aber ich habe mein Geld und meine Busfahrkarte verloren und weiß nicht, wie ich nach Hause kommen soll.« Manchmal wurde ich weggescheucht, aber meistens sagte die Frau so etwas wie: »Kannst du denn nicht besser aufpassen!« Wenn sie mich so ausschimpfte, wusste ich, dass ich ihr Herz erweicht hatte, denn als Nächstes seufzte sie und fragte: »Wie viel brauchst du denn?« Ich antwortete: »5 Schilling.« Ich bat die Leute immer, mir ihre Adresse aufzuschreiben, damit ich ihnen das Geld zurückzahlen könnte. Normalerweise sagten sie dann: »Nein, nein, das musst du mir nicht schicken. Pass das nächste Mal einfach besser auf.« An meinen besten Tagen schnorrte ich auf diese Weise 100 Schilling zusammen. Das reichte, um im Spielzeugladen und im Kino so richtig einen draufzumachen!

Die Sache hatte nur einen Haken: Ein Schüler wie ich, der sich mitten am Tag allein auf der Straße herumtrieb, war verdächtig. Außerdem kannten viele Leute in Graz meinen Vater. Es kam daher, wie es kommen musste – eines Tages erzählte jemand meinem Vater: »Ich habe heute in der Stadt Ihren Sohn auf der Straße gesehen, er hat eine Frau um Geld gebeten.« Daheim gab es natürlich großen Ärger und eine gehörige Tracht Prügel. Und damit war meine Schnorrerkarriere beendet.

Dennoch beflügelten meine ersten Ausflüge in die Geschäftswelt meine Träume. Ich war absolut überzeugt, dass ich etwas Besonderes und zu Höherem geboren wäre. Ich wusste, dass ich eines Tages der Beste sein würde, allerdings wusste ich noch nicht, auf welchem Gebiet. Auf jeden Fall würde ich berühmt werden. Amerika war das mächtigste Land der Welt, also wollte ich dorthin.

Derartige Träumereien sind für Zehnjährige nicht ungewöhnlich. Aber ich nahm meinen Traum von Amerika wirklich ernst und redete darüber. Beim Warten auf den Bus sagte ich einem Mädchen, das ein paar Jahre älter war: »Ich geh eines Tages nach Amerika.« Sie sah mich nur an und sagte: »Ja, gewiss, Arnold.« Die anderen Kinder gewöhnten sich daran, dass ich immer wieder darüber sprach, und hielten mich für sonderbar, aber das konnte mich nicht davon abbringen, allen von meinen Plänen zu erzählen – meinen Eltern, meinen Lehrern, den Nachbarn.

Die Grazer Fröbelschule war nicht unbedingt darauf ausgerichtet, kommende Führungskräfte hervorzubringen. Als Hauptschule sollte sie die Schüler auf die Arbeitswelt vorbereiten. Jungen und Mädchen wurden getrennt in verschiedenen Flügeln des Gebäudes unterrichtet. Uns wurden Grundlagen in Mathematik, Naturwissenschaften, Geographie, Geschichte, Religion, modernen Sprachen, Kunst und Musik vermittelt, allerdings in einem langsameren Tempo als am Gymnasium, dessen Schüler später einmal die Universität oder eine technische Hochschule besuchen sollten. Nach dem Abschluss der Hauptschule ging man normalerweise auf die Berufsschule oder machte eine Lehre oder fing direkt an zu arbeiten. Trotzdem kümmerten sich die Lehrer engagiert um unsere Bildung und versuchten, im Rahmen ihrer Möglichkeiten unser Leben zu bereichern. Sie zeigten Filme, luden Opernsänger ein und machten uns mit bildender Kunst und Literatur bekannt.

Ich war so neugierig auf die Welt, dass mir die Schule keine sonderlichen Probleme bereitete. Ich lernte, machte meine Hausaufgaben und hielt mich immer im Mittelfeld der Klasse. Lesen und Schreiben verlangten mir einiges an Disziplin ab – ich hatte das Gefühl, dass ich mich darin mehr anstrengen musste als andere Klassenkameraden. Dafür fiel mir Mathematik leicht. Ich hatte ein hervorragendes Zahlengedächtnis und konnte gut kopfrechnen.

In der Schule ging es genauso streng und diszipliniert zu wie zu Hause. Was Schläge betraf, standen die Lehrer unseren Eltern in nichts nach. Einmal wurde ein Junge erwischt, der den Stift eines anderen Schülers gestohlen hatte, und der Schulpriester schlug ihm mit dem Katechismus so fest auf den Kopf, dass ihm noch stundenlang die Ohren klingelten. Und meinem Freund schlug der Mathematiklehrer so hart auf den Hinterkopf, dass er mit dem Gesicht auf den Tisch prallte und zwei Schneidezähne abbrachen. Elterngespräche waren etwas ganz anderes als heute. Heute finden sie selbstverständlich nicht vor den Augen der Kinder statt, um sie nicht in Verlegenheit zu bringen. Bei uns mussten alle dreißig Schüler brav auf ihrem Platz sitzen, und der Lehrer sagte dann: »Hier sind eure Aufgaben. Die bearbeitet ihr in den nächsten Stunden, während ich mit euren Eltern spreche.«

Nacheinander kamen die Eltern herein, die Bauersfrau, der Fabrikarbeiter. Es war jedes Mal dasselbe. Sie grüßten den Lehrer mit großem Respekt und saßen still da, während er ihnen die Unterlagen auf seinem Pult zeigte und leise über die Leistung des Kindes sprach. Dann hörte man den Vater: »Aber manchmal ist er unfolgsam?« Und er wandte sich um, musterte seinen Sohn, stand auf, gab dem Kind eine schallende Ohrfeige und ging dann zurück zum Lehrerpult. Wir sahen so etwas schon kommen und kicherten schadenfroh.

Dann hörte ich, wie mein Vater die Treppe heraufkam. Ich erkannte seinen Schritt in den schweren Polizeistiefeln. In Uniform stand er in der Tür, und jetzt stand der Lehrer respektvoll auf, schließlich war mein Vater Inspektor. Dann setzten sie sich und redeten, und bald war ich an der Reihe. Ich sah, wie mein Vater zu mir herschaute, herüberkam, mich mit der linken Hand an den Haaren packte und mir – zack! – mit der rechten eine verpasste. Dann ging er ohne ein weiteres Wort aus dem Klassenzimmer.

Es waren allgemein schwere Zeiten. Härte gehörte einfach dazu. So gab es beim Zahnarzt beispielsweise keine Betäubung. Wenn man in solchen Verhältnissen aufwächst, vergisst man nie, wie man körperliche Strafen wegsteckt, selbst wenn das alles schon sehr lange her ist. Als Meinhard ungefähr vierzehn Jahre alt war, lief er einfach von zu Hause weg, wenn ihm etwas nicht passte. Er sagte mir dann: »Ich haue wieder ab. Aber sag niemandem was.« Er packte ein paar Sachen in seine Schultasche, damit niemand Verdacht schöpfte, und verschwand spurlos.

Meine Mutter war jedes Mal ganz krank vor Sorge. Und mein Vater musste alle Gendarmerieposten in der Nähe anrufen und nach seinem Sohn fragen. Eine unglaublich effektive Form der Rebellion, wenn der Vater Polizeichef ist.

Nach einem oder zwei Tagen tauchte Meinhard wieder auf, normalerweise war er bei irgendwelchen Verwandten, manchmal hatte er sich auch nur bei Freunden versteckt, die gerade einmal fünfzehn Minuten entfernt wohnten. Ich staunte immer, dass er nicht bestraft wurde. Vielleicht versuchte mein Vater, die Situation zu entschärfen. Als Polizist hatte er häufig mit Ausreißern zu tun und wusste, dass eine Bestrafung wahrscheinlich alles nur noch schlimmer machen würde. Aber ich vermute, dass ihm das enorm viel Selbstbeherrschung abverlangte.

Ich nahm mir vor, wenn ich einmal von zu Hause weggehen sollte, dann würde ich meine Unabhängigkeit besser organisieren. Da ich noch ein Kind war, überlegte ich mir, dass ich mich am besten vorerst um meine eigenen Angelegenheiten kümmerte und mein eigenes Geld verdiente. Jede Arbeit war mir recht. Ich hatte überhaupt kein Problem damit, eine Schaufel in die Hand zu nehmen und körperlich hart zu arbeiten. In den Sommerferien hatte mir ein Mann aus dem Dorf einen Job in einer Glasfabrik in Graz besorgt, bei der er arbeitete. Mir wurde ein großer Haufen Bruchglas gezeigt, den ich in einen Container auf Rädern schaufeln musste. Anschließend musste ich den Container über das Fabrikgelände zu einem Kessel schieben, wo das Glas eingeschmolzen wurde. Am Ende des Tages bekam ich meinen Lohn.

Im nächsten Sommer hörte ich, dass es Arbeit in einem Sägewerk in Graz gab. Ich nahm meine Schultasche und machte mir ein Butterbrot, das reichen musste, bis ich wieder daheim war. Dann fuhr ich mit dem Bus zum Sägewerk, nahm meinen ganzen Mut zusammen, ging hinein und fragte nach dem Besitzer.

Ich wurde samt Schultasche in sein Büro geführt. Der Sägewerkbesitzer saß am Schreibtisch und fragte: »Was willst du?«

»Ich suche Arbeit«, antwortete ich.

»Wie alt bist du?«

»Vierzehn.«

Er fragte: »Was willst du denn machen? Du hast doch noch gar nichts gelernt!«

Er ging mit mir auf den Hof zu einigen Frauen und Männern, die an einer Maschine arbeiteten, mit der das Ausschussholz zu Brennholz verarbeitet wurde. »Hier wirst du arbeiten«, sagte er.

Ich fing sofort an und arbeitete die ganzen Ferien im Sägewerk. Zu meinen Aufgaben gehörte unter anderem, große Mengen Sägemehl auf Lastwagen zu schaufeln. Ich verdiente 1400 Schilling, etwa 45 Euro, damals eine hübsche Summe. Aber besonders stolz war ich, weil ich den Lohn eines normalen Arbeiters erhalten hatte, obwohl ich noch ein Kind war.

Ich wusste genau, wofür ich das Geld brauchte. Mein ganzes Leben lang hatte ich die abgelegten Sachen von Meinhard getragen, ich hatte nie eigene Kleidung bekommen. Damals hatte ich gerade mit Sport angefangen – ich war in der Fußballmannschaft der Schule – und zufällig kamen zu der Zeit auch die ersten Trainingsanzüge in Mode: schwarze lange Hosen und schwarze Trainingsjacken mit Reißverschluss. Ich fand die Trainingsanzüge einfach großartig und zeigte meinen Eltern sogar Bilder in Zeitschriften, auf denen Sportler in Trainingsanzügen zu sehen waren. Aber sie sagten natürlich nein, das sei Verschwendung. Also kaufte ich mir von meinem Verdienst sofort einen Trainingsanzug. Von dem übrigen Geld kaufte ich mir ein Fahrrad. Ich hatte nicht genug Geld für ein neues, aber in Thal gab es einen Mann, der Fahrräder aus gebrauchten Teilen zusammenbaute, und so ein Rad konnte ich mir leisten. Niemand in unserer Familie hatte ein Fahrrad – mein Vater hatte seins nach dem Krieg gegen Lebensmittel eingetauscht und sich nie ein neues gekauft. Mein Rad war zwar nicht perfekt, aber für mich bedeutete es Freiheit.

Kapitel 2 Erstes Krafttraining

Von meinem letzten Jahr auf der Hauptschule sind mir vor allem die Zivilschutzübungen in Erinnerung geblieben. Wir lernten, dass im Falle eines Atomkriegs die Sirenen heulen würden und wir die Bücher zuklappen und unter unseren Tischen in Deckung gehen sollten, mit dem Kopf zwischen den Knien und fest zugekniffenen Augen. Selbst einem Kind war klar, wie wirkungslos das war. Aber wir übten trotzdem. Wir bereiteten uns für den Ernstfall vor, das war immerhin etwas.

Im Sommer hatten wir alle wie gebannt das Gipfeltreffen zwischen John F. Kennedy und Nikita Chruschtschow in Wien am Fernsehbildschirm verfolgt. Nur wenige Familien hatten einen Fernseher, aber wir alle kannten ein Elektrogeschäft am Lendplatz, das zwei Fernsehgeräte im Schaufenster stehen hatte. Vom Gehsteig aus schauten wir uns die Berichte über das Treffen an. Kennedy war noch nicht einmal sechs Monate im Amt, und die meisten Experten hielten es für einen schweren Fehler, sich so früh mit dem redegewandten und gerissenen Chruschtschow zu treffen. Wir Kinder hatten dazu keine Meinung, außerdem stand der Fernseher ja im Laden, also gab’s nur Bilder, keinen Ton. Aber wir sahen zu! Wir waren dabei!

Die Situation schien uns damals sehr bedrohlich. Sobald es zwischen der Sowjetunion und den USA Konflikte gab, hielten wir unser Schicksal für besiegelt. Wir dachten, Chruschtschow würde sich an Österreich vergreifen, weil es unmittelbar an den Ostblock grenzte – daher hatte das Gipfeltreffen ja auch in Wien stattgefunden. Die Gespräche verliefen nicht gut, Kennedy reiste ab. Als dann im Herbst in Berlin die Mauer gebaut wurde, sagten viele Erwachsene: »Das war’s.« Mein Vater wurde mit Uniform und kompletter Militärausrüstung an der Grenze stationiert und blieb dort eine Woche lang, bis sich die Situation wieder beruhigt hatte.

Wir lebten unter großer Anspannung. Die Zivilschutzübungen nahmen zu. Die dreißig Jungen in meiner Klasse strotzten nur so vor Testosteron, aber keiner wollte einen Krieg. Unser Interesse galt mehr den Mädchen. Sie waren für uns ein Rätsel, vor allem für Jungs wie mich, die keine Schwester hatten. In der Schule sahen wir sie nur in der Pause auf dem Hof, sie wurden ja in einem anderen Gebäudeteil unterrichtet. Wir waren zwar mit ihnen aufgewachsen und kannten sie schon unser ganzes Leben lang, aber plötzlich wirkten sie wie Außerirdische. Wie redete man mit ihnen? Wir waren in einem Alter, in dem wir zum ersten Mal die sexuelle Anziehungskraft spürten. Allerdings äußerte sie sich auf seltsame Weise – etwa, indem wir die Mädchen eines Morgens auf dem Schulhof mit Schneebällen bombardierten.

An dem Tag hatten wir in der ersten Stunde Mathematik. Anstatt mit dem Unterricht zu beginnen, sagte der Lehrer: »Ich habe euch draußen gesehen. Darüber sollten wir mal reden.«

Wir befürchteten, dass er uns bestrafen würde – es war derselbe Lehrer, der meinem Freund praktisch die Schneidezähne eingeschlagen hatte. Aber heute war er nicht zu Gewalttätigkeiten aufgelegt. »Ihr Jungs möchtet, dass die Mädchen euch mögen, richtig?« Ein paar von uns nickten. »Das ist ganz natürlich, denn wir lieben das andere Geschlecht. Irgendwann wollt ihr sie küssen, wollt sie umarmen und Liebe machen. Wollen das nicht alle hier?«

Jetzt nickten schon mehr. »Meint ihr, dass es dann sinnvoll ist, einem Mädchen einen Schneeball ins Gesicht zu werfen? Wollt ihr damit eure Liebe zeigen? Wollt ihr so sagen: ›Ich mag dich‹? Also wirklich!«

Nun hatte er unsere ganze Aufmerksamkeit. »Als ich die ersten Annäherungsversuche bei Mädchen unternommen habe, da habe ich ihnen Komplimente gemacht, ich habe sie geküsst und sie im Arm gehalten und ihnen ein gutes Gefühl gegeben. Das hab ich gemacht.«

Von unseren Vätern redeten die wenigsten so mit ihren Söhnen. Wir begriffen. Wenn man ein Mädchen haben wollte, musste man sich um ein nettes Gespräch bemühen und sie nicht ansabbern wie ein Hund. Man musste dafür sorgen, dass sie sich wohlfühlten. Ich war einer von denen gewesen, die Schneebälle geworfen hatten. Nun nahm ich die Ratschläge des Lehrers gerne an und prägte sie mir gut ein.

Im letzten Jahr auf der Hauptschule hatte ich ein Erlebnis, das mir eine Vorstellung von meiner Zukunft vermittelte. Und das ausgerechnet bei einem Aufsatz in der letzten Schulwoche! Der Geschichtslehrer wählte immer vier oder fünf Jungen aus, denen er eine Zeitung in die Hand drückte. Wir mussten dann einen Aufsatz über einen unserer Ansicht nach interessanten Artikel oder ein besonderes Foto schreiben. Dieses Mal war ich an der Reihe und bekam den Sportteil. Darin war ein Foto von Mister Austria, Kurt Marnul, abgebildet, der einen Rekord beim Bankdrücken aufgestellt hatte – 190 Kilo. Mich faszinierte diese Leistung. Was mich aber besonders beeindruckte, war, dass er eine Brille trug. Eine markante Brille mit leicht getönten Gläsern. Eine Brille brachte ich eigentlich mit Intellektuellen in Verbindung, mit Lehrern und Geistlichen. Und doch stemmte Kurt Marnul in seinem Trägerhemd, mit seiner schmalen Taille und dem gewaltigen Brustkorb ein enormes Gewicht – und trug dabei eine Brille. Ich starrte auf das Bild. Wie konnte jemand, der vom Hals an aufwärts aussah wie ein Professor, 190 Kilo beim Bankdrücken bewältigen? Darüber schrieb ich meinen Aufsatz. Ich las ihn laut vor und freute mich, dass die anderen amüsiert lachten, aber insgeheim war ich schwer beeindruckt davon, dass ein Mann gleichzeitig klug und stark sein konnte.

Zusammen mit meinem neuen Interesse an Mädchen wurde ich mir zunehmend meines eigenen Körpers bewusst. Ich begann, mich noch mehr für Sport zu interessieren. Ich sah mir die Athleten genau an und wollte wissen, wie sie trainierten und ihren Körper einsetzten. Ein Jahr zuvor hatte mir das noch nichts bedeutet, jetzt bedeutete es mir alles.

Gleich nach Schulschluss machten sich meine Freunde und ich auf dem kürzesten Weg auf zum Thalersee. Hier verbrachten wir den Sommer. Wir schwammen, lieferten uns Schlammschlachten oder spielten Fußball. Ich fand schnell neue Bekannte unter den Boxern, Ringern und anderen Sportlern. Ein Jahr zuvor hatte ich Willi Richter kennengelernt, einen Rettungsschwimmer, der Anfang zwanzig war. Ich durfte ihm assistieren und bei der Arbeit helfen. Willi war ein guter Allroundsportler. Wenn er keinen Dienst hatte, begleitete ich ihn beim Training. Er absolvierte ein umfassendes Programm, bei dem er den Park als Sportplatz benutzte, sich an den Ästen der Bäume zu Klimmzügen hochzog, auf der Wiese Liegestütz und Kniebeugen machte, über die Wege sprintete und seine Sprungkraft mit Sprüngen aus dem Stand trainierte. Zwischendurch präsentierte er mir hin und wieder seine Bizeps, was toll aussah.

Willi war mit zwei Brüdern befreundet, die eine Menge Muskeln hatten. Der eine war bereits Student, der andere war ein bisschen jünger. Sie machten Gewichtheben und Bodybuilding, und am Tag, an dem ich sie kennenlernte, trainierten sie gerade Kugelstoßen. Sie fragten, ob ich es auch versuchen wolle, und zeigten mir die Technik und die Schritte. Danach gingen wir zu einem Baum, wo Willi wieder seine Klimmzüge machte. Irgendwann fragte er: »Warum versuchst du es nicht auch einmal?« Ich konnte mich kaum festhalten, weil der Ast sehr dick war und man wirklich Kraft in den Fingern brauchte. Ich schaffte einen oder zwei Klimmzüge und ließ mich dann fallen. Willi sagte: »Wenn du den ganzen Sommer trainierst, garantiere ich dir, dass du zehn schaffst. Das wäre doch ein schöner Erfolg. Und ich wette, dass deine Rückenmuskeln auf jeder Seite um einen Zentimeter zulegen würden.«

Ich dachte: »Das klingt gut. Und nur von einer einzigen Übung.« Dann rannten wir den Hang hinauf und zogen das restliche Programm durch. Von da an absolvierte ich jeden Tag mit ihm zusammen seine Trainingsrunde.

Ein Jahr zuvor hatte Willi mich zur Weltmeisterschaft im Gewichtheben nach Wien mitgenommen. Wir waren zusammen mit anderen im Auto unterwegs. Die Fahrt nach Wien dauerte normalerweise etwa vier Stunden, aber wir brauchten länger als gedacht und kamen erst zum letzten Wettkampf an, dem Gewichtheben in der Kategorie Superschwergewicht. Der Sieger war ein riesiger Russe namens Juri Wlassow. Tausende Zuschauer schrien und jubelten, als er 190,5 Kilo beidarmig über seinen Kopf drückte. Nach dem Gewichtheben gab es einen Bodybuilding-Wettbewerb um den Titel des Mister World. Hier sah ich zum ersten Mal, wie eingeölte Männer die Muskeln aufpumpten und verschiedene Posen einnahmen, um ihren Körper zur Geltung zu bringen. Nach dem Wettkampf gingen wir hinter die Bühne und trafen Wlassow persönlich. Ich weiß nicht, wie wir da hineingekommen waren, vielleicht hatte irgend jemand Beziehungen über den Gewichtheberverein in Graz.

Für mich war das ein unterhaltsames Abenteuer, aber im Alter von dreizehn Jahren dachte ich noch nicht daran, dass das einmal etwas mit meinem späteren Leben zu tun haben könnte. Doch ein Jahr später fügten sich die einzelnen Teile allmählich zusammen, und mir wurde klar, dass ich stark und muskulös sein wollte. Ich hatte den Film Herkules erobert Atlantis gesehen und war begeistert. Der Körper von Herkules beeindruckte mich sehr. »Weißt du, wer der Schauspieler ist?«, fragte Willi. »Das ist Mister Universum, Reg Park.« Ich erzählte Willi von meinem Schulaufsatz. Dabei stellte sich heraus, dass er dabei gewesen war, als Kurt Marnul den Rekord im Bankdrücken aufgestellt hatte. »Er ist ein Freund von mir«, sagte Willi.

Ein paar Tage später verkündete Willi: »Heute Abend kommt Kurt Marnul zum See. Du weißt schon, der Kerl, den du auf dem Foto gesehen hast.«

»Toll!«, sagte ich. Ich wartete zusammen mit einem Klassenkameraden. Wir schwammen und bewarfen uns wie üblich mit Schlamm, als schließlich Marnul mit einem wunderschönen Mädchen auftauchte.

Er trug ein enges T-Shirt, eine dunkle Hose und dieselbe getönte Brille wie auf dem Foto. Nachdem er sich in der Hütte der Rettungsschwimmer umgezogen hatte, trat er in einer knappen Badehose wieder heraus. Wir flippten fast aus. Wie unglaublich er aussah! Er war bekannt für seine gewaltigen Delta- und Trapezmuskeln, und sie waren wirklich gigantisch. Und er hatte eine perfekte schmale Taille und klar definierte Bauchmuskeln, eben das perfekte Aussehen eines Bodybuilders.

Dann ging das Mädchen, das ihn begleitete, in die Hütte und zog sich um und präsentierte sich im Bikini, und auch sie sah atemberaubend aus. Wir sagten kurz hallo und saßen dann nur noch herum und sahen den beiden beim Schwimmen zu.

Jetzt war ich endgültig Feuer und Flamme. Wie sich herausstellte, kam Marnul oft zum See und hatte immer fantastisch aussehende Mädchen dabei. Zu mir und meinem Freund Karl war er sehr nett. Er wusste, dass er unser Idol war. Karl Gerstl war blond, etwa so groß wie ich und ein paar Jahre älter. Ich hatte ihn eines Tages einfach angesprochen, weil mir seine Muskeln aufgefallen waren. »Trainierst du?«, fragte ich.

»Na klar«, sagte er. »Ich habe mit Klimmzügen und hundert Klappmessern am Tag angefangen, aber ich weiß nicht, was ich sonst noch machen soll.« Also lud ich ihn ein, jeden Tag mit mir und Willi zu trainieren. Marnul sollte uns Übungen zeigen.

Schon bald schlossen sich uns noch andere an – Freunde von Willi und Leute aus dem Studio, wo Kurt trainierte. Alle waren älter als ich. Der Älteste war Mui, kräftig gebaut und um die vierzig. Mui war früher Profiringer gewesen, doch jetzt trainierte er nur noch mit Gewichten. Wie Marnul war Mui Junggeselle. Er studierte an der Universität und lebte von einem Stipendium – ein cooler Typ, der fließend Englisch sprach, klug war und politisch sehr interessiert. Für uns war er sehr wichtig, weil er uns die englischen und amerikanischen Bodybuilding-Zeitschriften ebenso übersetzte wie den Playboy.

Wir hatten immer ein paar Mädchen dabei – die mit uns trainieren oder uns einfach nur Gesellschaft leisten wollten. In Österreich und Europa allgemein ging es damals weit weniger puritanisch zu als in den USA. Das Verhältnis zum Körper war vergleichsweise unverkrampft. An geschützten Stellen am See war der Anblick von nackten Sonnenanbetern jedenfalls nichts Ungewöhnliches. Meine Freunde machten in Nudistencamps in Jugoslawien oder Frankreich Urlaub – das gab ihnen ein Gefühl von Freiheit. Und der Thalersee mit seinem hügeligen Ufer, den Büschen und verborgenen Pfaden war ein perfekter Ort für verliebte Pärchen. Als ich mit zehn oder elf Jahren rund um den See Eis verkaufte, verstand ich noch nicht so richtig, warum sie sich mit ihren Decken hinter die Büsche zurückzogen, aber jetzt war mir das klar.

In jenem Sommer stellten wir uns vor, wir würden wie die Gladiatoren leben. Wir drehten die Zeit zurück in die Antike, tranken Quellwasser und Rotwein, brieten Fleisch, hatten Frauen, rannten durch den Wald, trainierten und trieben Sport. Jede Woche machten wir am See ein großes Feuer und grillten Schaschlikspieße mit Fleisch, Tomaten und Zwiebeln. Wir lagen unter dem Sternenhimmel und drehten die Spieße auf der Glut, bis das Fleisch perfekt war.

Der Mann, der das Fleisch für unsere Feste spendierte, war Karls Vater, Fredi Gerstl. Er war der einzige echte Denker in unserer Gruppe, ein kräftig gebauter Mann mit dicken Brillengläsern, der so gar nicht wie ein Vater daherkam, sondern mehr wie ein Freund. Fredi war politisch engagiert und betrieb zusammen mit seiner Frau die beiden größten Tabak- und Zeitungskioske in Graz. Er war Vorsitzender des Tabakhändlerverbands, doch was er am liebsten tat, war, jungen Leuten zu helfen. Am Wochenende machten er und seine Frau mit ihrem Boxer an der Leine einen Spaziergang rund um den See, und Karl und ich trotteten nebenher. Bei Fredi wusste man nie, welches Thema er ansprechen würde. Gerade redete er noch über den Kalten Krieg, und in der nächsten Minute zog er uns schon damit auf, dass wir noch nichts über Mädchen wüssten. Fredi war eigentlich ausgebildeter Opernsänger, und manchmal stellte er sich ans Wasser und schmetterte eine Arie. Zur Begleitung heulte der Hund dazu. Karl und mir war das so peinlich, dass wir uns beim Spaziergang immer weit zurückfallen ließen.

Fredi hatte auch die Idee mit den Gladiatoren. »Was wisst ihr Burschen schon über Krafttraining?«, sagte er eines Tages zu uns. »Warum macht ihr es nicht wie die römischen Gladiatoren? Die wussten, wie man trainiert!« Obwohl er Karl drängte, Medizin zu studieren, war er begeistert vom Krafttraining seines Sohnes. Die Idee vom Gleichgewicht von Körper und Geist war wie eine Religion für ihn. »Man muss das Ultimative aus dem Körper herausholen, aber auch aus dem Geist«, sagte er gern. »Lest Platon! Die Griechen haben die Olympischen Spiele begründet, uns aber auch große Philosophen geschenkt, und man muss sich mit beidem befassen.« Er erzählte uns von den griechischen Göttern, von der Schönheit des Körpers und der idealen Schönheit an sich. »Ich weiß, ein Teil geht zum einen Ohr hinein und zum anderen wieder hinaus«, erklärte er. »Aber ich werde euch Burschen fordern, und eines Tages wird der Groschen fallen, und ihr werdet merken, wie wichtig das ist.«

Für den Augenblick interessierte uns allerdings mehr, was wir von Kurt Marnul lernen konnten. Kurt war sehr charmant und unser großes Vorbild. Für uns war er perfekt, denn er war Mister Austria, er hatte den Körper und die Mädchen, hielt den Rekord beim Bankdrücken und fuhr ein Alfa-Romeo-Cabrio. Als ich ihn näher kannte, studierte ich genau sein Trainingsprogramm. Tagsüber verdiente er sein Geld als Vorarbeiter beim Straßenbau. Er fing früh an, hatte dafür aber schon um drei Uhr Feierabend. Dann ging er für drei Stunden ins Studio und trainierte. Wir durften ihn besuchen und bekamen dabei einen Eindruck von seinem Leben: Man arbeitet, man verdient Geld, kann sich dadurch ein Auto leisten, trainiert und gewinnt Meisterschaften. Es gab keine Abkürzung, man musste sich alles selbst erarbeiten. Marnul hatte eine Schwäche für schöne Mädchen. Er fand sie überall – im Restaurant, am See, auf dem Sportplatz. Manchmal lud er sie ein, auf seiner Baustelle vorbeizuschauen, wo er im Achselhemd die Arbeiter herumkommandierte und die Abläufe koordinierte. Aber natürlich blieb immer Zeit für ein Schwätzchen mit den Mädchen. Der Thalersee war ein fester Bestandteil seines Programms. Ein Durchschnittstyp würde ein Mädchen einfach nach der Arbeit auf ein Getränk einladen, doch Kurt war viel raffinierter. Er fuhr mit ihr in seinem Alfa an den See zum Baden. Dann aßen sie in einem Restaurant zu Abend, und er bestellte fleißig Rotwein. Im Auto hatte er stets eine Decke und eine weitere Flasche Rotwein dabei. Nach dem Essen gingen sie noch einmal zum See und suchten sich ein romantisches Plätzchen. Er breitete die Decke aus, öffnete den Wein und machte ihr Komplimente. Was für ein Schlawiner! Ihn in Aktion zu beobachten beschleunigte bei mir den Prozess, den mein Mathematiklehrer in Gang gesetzt hatte. Ich lernte Kurts Sprüche auswendig, ahmte seine Gesten nach und übernahm auch die Idee mit der Decke und dem Wein. Wir machten es alle so. Und die Mädchen gingen darauf ein!

Kurt und die anderen sahen Potenzial in mir, weil ich innerhalb kurzer Zeit deutlich an Kraft und Muskelmasse zugelegt hatte. Am Ende des Sommers luden sie mich ein, bei ihnen in Graz mit Gewichten zu trainieren. Der Trainingsraum der Athletik Union Graz befand sich unter den Tribünen des Fußballstadions – ein großer Raum mit Betonwänden, Leuchtstoffröhren an der Decke und einer ganz einfachen Ausstattung: Lang- und Kurzhanteln, Klimmzugstangen und Hantelbänken. Überall sah man kräftige Männer, die schnaufend Gewichte stemmten. Die Jungs vom See zeigten mir ein paar grundlegende Übungen, dann trainierte ich die nächsten drei Stunden lang fröhlich Bankdrücken und Knie- und Armbeugen mit Gewichten.

Normalerweise macht ein Anfänger bei jeder Übung drei Sets mit zehn Wiederholungen, damit sich die Muskeln an die Belastung gewöhnen. Aber das hatte mir niemand gesagt. Ich machte daher zehn Sets von jeder Übung. Danach ging ich zufrieden duschen. Fließend Wasser hatten wir daheim nicht, und ich freute mich immer auf die Dusche im Fußballstadion, auch wenn es nur kaltes Wasser gab. Dann zog ich mich an und ging nach draußen.

Meine Beine fühlten sich ein bisschen wacklig und schwer an, aber darüber machte ich mir keine großen Gedanken. Doch als ich aufs Fahrrad stieg, fiel ich gleich wieder runter. Das war seltsam. Meine Arme und Beine kamen mir vor, als ob sie keine Verbindung zum übrigen Körper hätten. Ich stieg wieder aufs Rad, konnte aber den Lenker kaum gerade halten. Meine Oberschenkel zitterten, als ob sie aus Gummi wären. Unkontrolliert schwankend fuhr ich mit dem Fahrrad an den Straßenrand und fiel in den Graben. Es war schrecklich. Am Ende musste ich nach Hause laufen, eine mühsame, über sechs Kilometer lange Wanderung. Trotzdem konnte ich es kaum erwarten, bis ich wieder im Kraftraum war, um weiterzutrainieren.

Dieser Sommer war sehr prägend für mich. Ich existierte nicht mehr nur, ich begann zu leben. Ich wurde aus der öden Routine hinauskatapultiert, die meinen Alltag bisher bestimmt hatte – wo ich aufstand, beim Nachbarn die Milch holte, nach Hause kam, meine Liegestützen und Sit-ups machte, während meine Mutter das Frühstück zubereitete und mein Vater sich für die Arbeit fertig machte – ein Alltag, der kaum etwas bot, worauf man sich freuen konnte. Doch jetzt gab es in meinem Leben Freude, Anstrengung, Schmerz, Glück, Vergnügen, Frauen, Leidenschaft. Ich dachte: »Das ist das wahre Leben! Das ist sensationell!« Ich schätzte zwar meinen Vater als Vorbild, bewunderte seine Disziplin und war voller Anerkennung für das, was er in seinem Beruf, im Sport und in der Musik erreicht hatte, doch allein weil er mein Vater war, minderte sich die Bedeutung dieser Dinge für mich. Plötzlich hatte ich ein ganz neues Leben, und es war mein Leben.

Im Herbst 1962 begann ein neues Kapitel in meinem Leben. Ich war fünfzehn Jahre alt, kam auf die Berufsschule in Graz und fing eine Lehre an. Obwohl ich noch zu Hause wohnte, ersetzte mir das Training mehr und mehr die Familie. Die Älteren halfen den Jüngeren. Wenn man etwas falsch machte, kamen sie dazu und korrigierten die Haltung. Karli Gerstl war einer meiner Trainingspartner, und gemeinsam erfuhren wir, was für eine Freude es sein kann, sich gegenseitig anzufeuern, den anderen herauszufordern, in freundschaftliche Konkurrenz zu treten. »Ich mache zehn Wiederholungen mit dem Gewicht, wetten?«, verkündete Karli. Dann machte er elf, nur um es mir zu beweisen Ich sah ihn bloß an und antwortete: »Dann mache ich jetzt zwölf.«

Viele Ideen fürs Training holten wir uns aus Zeitschriften. Es gab Muskel- und Gewichthebermagazine auf Deutsch, aber die amerikanischen waren weitaus besser. Unser Freund Mui lieferte uns die Übersetzungen. Die Zeitschriften waren unsere Bibel beim Training und lieferten uns Anleitungen für unsere Ernährung, für die Zubereitung verschiedener Protein-Drinks zum Muskelaufbau und für die Arbeit mit einem Trainingspartner. Bodybuilding wurde als eine Art goldener Traum präsentiert. In jeder Ausgabe gab es Fotos von Champions und Details zu ihren Trainingsprogrammen. Bodybuilder posierten lächelnd am Muscle Beach in Kalifornien, natürlich stets umgeben von umwerfend schönen Mädchen in sexy Badeanzügen. Wir alle kannten den Namen des Verlegers Joe Weider, der eine Art Hugh Hefner der Bodybuilder-Welt war – ihm gehörten die Zeitschriften, von ihm fanden sich in jeder Ausgabe ein Foto und ein Artikel, und seine Frau Betty, ein gutaussehendes Model, war auf fast jeder Strandaufnahme zu sehen.