Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Krimi

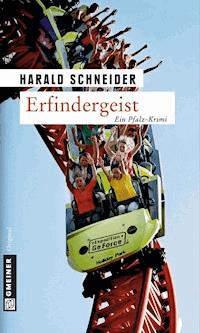

- Serie: Hauptkommissar Palzki

- Sprache: Deutsch

Mehrere Jurymitglieder der Pfälzer Mundartwettbewerbe in Dannstadt und Bockenheim sowie des BABBEL-DOCH!-Festivals in Fußgönheim werden auf skurrile Art und Weise ermordet. Kommissar Palzki vermutet einen Serientäter, doch das Motiv bleibt völlig im Verborgenen und auch der Mörder gibt keinerlei Hinweise auf sich oder seinen Plan. Die Ermittlungen führen Palzki durch idyllische Weindörfer und verwinkelte Gassen, während die Opferliste wächst. Als die Mordserie durch die unseriöse Berichterstattung eines übereifrigen Journalisten medial ordentlich aufgebauscht wird, steigt der Druck auf Palzki.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 327

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Harald Schneider

Totgebabbelt

Kriminalroman

Zum Buch

Mundart trifft Mord Kurz vor den Veranstaltungen der Pfälzer Mundartwettbewerbe in Dannstadt und Bockenheim sowie des BABBEL-DOCH!-Mundart-Festivals in Fußgönheim werden mehrere Jurymitglieder auf teils skurrile Art und Weise ermordet. Kommissar Palzki muss sich nicht nur mit den Herausforderungen der rätselhaften Mordserie, sondern auch mit den Absurditäten seines Arbeitsalltags herumschlagen: Ein exzentrischer Erfinder, ein chaotischer Chef und neugierige Journalisten erschweren die Ermittlungen zusehends. Erst ein weiterer Leichenfund bringt Licht ins Dunkel des Falles, bei dem sowohl Verdächtige als auch Mordmotive fehlen. Während Palzki versucht, die Puzzlestücke zusammenzusetzen, wird deutlich, dass die Ereignisse offenbar mit persönlichen Verbindungen und der lokalen Kultur verknüpft sind. Ist Palzki einem Serientäter auf der Spur?

Harald Schneider, 1962 in Speyer geboren, wohnt in Schifferstadt und arbeitete 20 Jahre lang als Betriebswirt in einem Medienkonzern. Seine Schriftstellerkarriere begann während des Studiums mit Kurzkrimis für die Regenbogenpresse. Der Vater von vier Kindern veröffentlichte mehrere Kinderbuchserien. Seit 2006 hat er in der Metropolregion Rhein-Neckar-Pfalz den skurrilen Kommissar Reiner Palzki etabliert, der, neben seinem mittlerweile 25. Fall »Totgebabbelt«, in zahlreichen Ratekrimis in der Tageszeitung Rheinpfalz und verschiedenen Kundenmagazinen ermittelt. Schneider erreichte bei der Wahl zum Lieblingsautor der Pfälzer den 3. Platz nach Sebastian Fitzek und Rafik Schami. 2023 wurde er in den PEN Deutschland berufen.

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.

Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2025 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Satz/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © demarco / stock.adobe.com

ISBN 978-3-7349-3362-2

Zitat

Wenn ich jemanden vergraben muss, pflanze ich stets ein geschütztes Gewächs oben drauf

Thomas, 53, bisher unbehelligter Serienmörder und Hobbygärtner

Uffzählung vun de Leit im Krimi

Stammpersonal

Reiner Palzki: Kriminalhauptkommissar und stellvertretender Dienststellenleiter der Kriminalinspektion Schifferstadt

Klaus P. Diefenbach: Palzkis Chef, Spitzname KPD

Gerhard Steinbeißer, Jutta Wagner, Jürgen: Kollegen Reiner Palzkis

Stefanie Palzki: Reiner Palzkis Ehefrau mit den Kindern Melanie, Paul, Lisa und Lars

Frau Ackermann: Palzkis Nachbarin, die Frau, die schneller spricht als ihr Schatten

Dietmar Becker: Krimischreibender Student

Doktor Matthias Metzger: Not-Notarzt

Alexander Schärf: Investigativer freiberuflicher Journalist

Jacques Bosco: Erfinder und letzter Allgemeingelehrter der Menschheit

*

Realpersonen

Ute Zimmermann: Mundartautorin und Jurymitglied des Pfälzischen Mundartdichter-Wettstreits in Bockenheim

Heike Benß: Geschäftsführung des Förderkreises Mundart Bockenheim

Uli Valnion: Sänger und Liedermacher

Ralf Frohnhäuser: Rektor der Grundschule Rödersheim-Gronau

Christina Frohnhäuser: Ehefrau von Ralf, Hobby: Seifensieden

Monji El Beji: Musiker, Initiator des Babbel-Doch!-Festivals

Michael Landgraf: Moderator des Mundartwettbewerbs Dannstadter Höhe

Volker und Sigrid Spiegel: Inhaber einer Brennerei in Venningen

Günter Wallmen: Gehilfe von Doktor Metzger

Steffen Boiselle: Cartoonist, 100% PÄLZER! – Inhaber des Neustadter Agiro Verlags

Gehn mer mol ähner trinke

Es hätte so ein schöner Tag werden können.

Meinen Tod hatte ich mir angenehmer vorgestellt: diskreter, geschmeidiger, in einer ruhigen Umgebung voller Hoffnung und Pietät. Ich liege auf einem frisch gemachten Bett, die vollzählig erschienene Verwandtschaft schaut mich tränenunterdrückt unter großer Anteilnahme an, während ich meine letzten tiefen Atemzüge genieße und zufrieden in Gedanken auf mein gelungenes Leben zurückblicke. Und das alles ohne Lärm, Stress und sonstige Ablenkungen während des allmählichen Übergangs ins Jenseits.

Das Leben ist wie der Tod kein Wunschkonzert. Wunsch und Wirklichkeit sind häufig nicht sonderlich kompatibel. Mein momentanes Sterben ist sogar das krasse Gegenteil. Gefühlt ist es sogar mehr als das krasse Gegenteil, was ein paar Klugscheißer sofort als unlogisch und daher übertrieben abtun werden. Aber just in diesem Moment weiß ich es besser: Es gibt eine Steigerung des Gegenteils, und die ist brutal, unmenschlich, bestialisch, blutrünstig und mit dem Leben eindeutig unvereinbar.

Das gigantische und zentnerschwere Stahlmonstrum, das mir wie ein klingonisches Raumschiff frontal entgegenknallte, hätte meinen irdischen Körper in einen Experimentierkasten für Chemie verwandelt, wenn es sich die todbringende Eisenwand nicht wenige Millimeter vor meinen Augen anders überlegt hätte und nach oben abgedriftet wäre. Glück im Unglück, könnte man meinen, doch die Hoffnung war trügerisch. Von beiden Seiten schossen wahre Blechkolosse auf mich zu. An ein Entrinnen war nicht zu denken, nur wegen einer unvermuteten zusätzlichen Beschleunigung schlugen die beiden tonnenschweren Giganten direkt hinter meinem Rücken ein und verschmolzen aufgrund der kinetischen Energie zu einem unteilbaren Ganzen. Da nach den physikalischen Gesetzen, die selbst bei meinem Tod gültig zu sein schienen, Energie nicht einfach verschwinden konnte, ging die Reise weiter nach vorne, nur leicht nach rechts versetzt. Das, was ich sah, war aber mitnichten ein hell erleuchteter Tunnel. Der Tod wollte bei mir auf Nummer sicher gehen und nahm seinen dritten Anlauf in Form von Bäumen, Hecken und anderem Naturkram: Die Natur gewann immer, das wusste jeder, der einen eigenen Garten besaß.

Ich sah den dicken Baumstamm direkt auf mich zukommen, nicht in Zeitlupe, sondern in gefühlt annähernder Lichtgeschwindigkeit. Der Rest ging noch schneller: Ein kurzes Ruckeln, und schon war es vorbei. Die metallische End-Explosion kam zwar nicht von einem Holzgewächs, doch das änderte nichts am Resultat. Ich war tot, alles andere war undenkbar.

Es musste die Hölle sein, in der ich mich befand. Zumindest in einem Vorraum der Hölle. Von Hitze kaum eine Spur, lediglich eine erhöhte Temperatur konnte ich wahrnehmen. Dafür wurde ein anderer Sinn aufs Brutalste gefordert: Es stank bestialisch.

»Reiner!«, dröhnte es mir dumpf aus scheinbar weiter Entfernung entgegen. Gab es in der Hölle so etwas wie einen persönlichen Empfang? Wurden dort die Neuankömmlinge geduzt?

Nur sehr schleppend meldeten sich auch meine anderen verwirrten Sinne zurück. Warum lag ich in einem Berg voller Klamotten? Während ich verzweifelt versuchte, logisch zu denken, drang auf einmal Tageslicht zu mir.

»Er lebt!«, rief jemand. Mehrere Hände tauchten in den Kleiderbergen auf. Die Hände gehörten den Kollegen Jutta und Gerhard, die wie Wühlmäuse hektisch irgendwelches Zeug zur Seite warfen.

»Ich bin tot«, entgegnete ich ihnen im Delir, »ich muss tot sein«, stammelte ich weiter, allerdings zunehmend unsicherer geworden.

»Das wäre das erste Mal«, stichelte Gerhard und lachte für einen winzigen Augenblick, bis er sich über den Ernst der Lage klar wurde. »Das hätte trotzdem böse ausgehen können«, ergänzte er.

»Kannst du mal versuchen aufzustehen?«, mischte sich Jutta ein. »Blut oder irgendwelche Wunden kann ich nicht sehen. Was allerdings ein großes Wunder wäre nach dieser Suizidaktion.«

»Schau mal, Jutta«, fuhr Gerhard fort. »Reiners Unterkörper ist zur Hälfte in ein versifftes Federbett eingewickelt. Das nenne ich mal Glück. Aber stinken tut es hier, als hätte der Satan persönlich in dem Kasten gewohnt.«

Die Kleiderberge und speziell das stinkende Federbett interessierten mich im Moment wenig bis gar nicht.

»Hat KPD überlebt?«, fragte ich Jutta, ohne auf eine bestimmte Antwort zu hoffen.

»Der Airbag auf der Fahrerseite hat bei ihm sofort ausgelöst, er ist wohl mit ein paar Kratzern davongekommen, die Kollegen kümmern sich um ihn. Keine Ahnung, warum der Airbag bei dir auf der Beifahrerseite nicht funktionierte. Angeschnallt warst du auch nicht.«

»Wegen der paar Meter?«, verteidigte ich mich. »KPD wollte nur vom Parkplatz im Hof auf die Stellflächen vor der Inspektion fahren, damit die Kollegen einsteigen können. Das sind keine 20 Meter.«

Meine Kollegen schwiegen, was kein gutes Zeichen war. Trotz meiner multiplen Nahtoderlebnisse und einem Blutdruck jenseits messbarer Bereiche gelang es mir aufzustehen. Ich registrierte zahlreiche Schmerzquellen an den unterschiedlichsten Stellen meines Körpers, die sicherlich in blaue Flecken übergehen würden, mehr schien mir nicht passiert zu sein. Meine Gelenke, Muskeln und Sehnen hatte die kurze martialische Reise unbeeindruckt gelassen. Ich nahm mir Zeit, auf das Meer von Kleidern zu starren und meinen Körper und Geist zu regenerieren.

»KPD behauptet, dass das Gaspedal blockiert hat.« Ohne dass ich es bemerkt hatte, war Gerhard hinter mich getreten.

»Nicht das Gaspedal, sondern sein Hirn hat blockiert«, antwortete ich angekratzt. »Wenn er überhaupt eins hat.« KPD hieß mit vollem Namen Klaus Pierre Diefenbach und war als Dienststellenleiter der Schifferstadter Kriminalinspektion mein direkter Vorgesetzter. Um ihn und seinen Charakter zu beschreiben, genügte es, ihn als Ebenbild von Donald Trump zu outen. Vor ein paar Jahren war das noch viel schwieriger. Immer wenn man auch nur einen kleinen Teil seiner schlechten Eigenschaften und Charakterschwächen hervorhob, erntete man ein Kopfschütteln mit der Bemerkung, dass es solche verrückten und wahnsinnigen Typen nicht gab. Und schon gar nicht in der Rolle eines Vorgesetzten. Inzwischen hatte es wie zum Beweis solch ein Evolutionsexperiment bis zum Präsidenten der USA geschafft. Auch auf die Gefahr hin, dass mir niemand glauben wird: KPD war schlimmer, extremer, trumpiger. »Was ist überhaupt passiert?«, fragte ich Gerhard. »Das ging alles so schnell …«

»Das fragst du mich?« Die Stimme meines Kollegen überschlug sich beinahe. »Du warst live dabei.«

»Ich weiß nur, dass KPD in den neuen Polizeitransporter stieg und mich aufforderte, mich neben ihn zu setzen. Er wollte nur vor die Dienststelle fahren, damit ihr und die Kollegen einsteigen können, die vor dem Gebäude warteten. Vielleicht hat das Gaspedal wirklich blockiert?«

Gerhard schüttelte vehement den Kopf. »Der neue Transporter hat einen E-Antrieb mit Automatikgetriebe und beschleunigt aus dem Stand heraus mit vollem Drehmoment. Nicht so wie unsere alten Karren, die eine halbe Minute brauchen, bis sie eine angemessene Geschwindigkeit erreichen.« Seufzend fügte er hinzu: »KPD muss das Gaspedal voll durchgedrückt haben, anders lässt sich diese Schneise der Verwüstung nicht erklären.«

Inzwischen wimmelte es in unserer unmittelbaren Umgebung von Beamten. Unübersehbar war auch die hohe Zahl der Gaffer, die nach wie vor aus den nahen Supermärkten strömten, in der Hoffnung, dem Dreh eines neuen James-Bond-Films beiwohnen zu können.

Das Gebiet der Verwüstung war größenmäßig recht überschaubar. Unser Polizeitransporter hatte mit exorbitanter Gewalt das den Hof der Inspektion sichernde Schiebetor aus der Verankerung gerissen und in die Luft geschleudert. Zehn Meter weiter standen mitten auf dem Waldspitzweg die Überreste zweier frontal verkeilter SUVs, was man lediglich an der Zahl der sichtbaren Räderreste abschätzen konnte. Das kleine, nur wenige Meter breite Wäldchen auf der anderen Straßenseite war wie von einem Hurrikan niedergemäht.

Die Viererreihe der überfüllten Altkleidercontainer, die das Wäldchen zum dahinterliegenden Supermarktparkplatz abgrenzten, waren der rettende Prellbock des zerstörerischen Kurztrips. Während die Altkleiderberge die meiste Bewegungsenergie des Transporters aufgenommen hatten, lagen die Blechteile der Container zerstreut im weiten Umkreis auf dem Parkplatz und auf so manchem Fahrzeug.

»Keine Toten und keine Schwerverletzten«, vermeldete Jutta. »Nicht mal in den SUVs, was für ein Wunder.«

»Palzki!«, schallte es laut und aggressiv aus Richtung Straße. »Warum haben Sie mich nicht gewarnt?« KPD hatte mich entdeckt und stapfte mit bösem Blick auf mich zu. Auf seiner Stirn klebte ein winziges Pflaster. »Und wie Sie wieder aussehen!«, ergänzte er, als er mich erreicht hatte. »Ich habe trotz des außerordentlich wichtigen Termins von Ihnen nicht einmal verlangt, in Uniform zum Dienst zu erscheinen. Aber überall diese Flecken auf Ihren Kleidern, das geht so nicht.« Er kam näher und schnüffelte an mir. »Und unangenehm penetrant riechen tun Sie auch. Ich werde mir erlauben, in dieser Angelegenheit mit Ihrer Frau zu telefonieren.«

Gegen Beleidigungen dieser und noch schlimmerer Art meines Chefs war ich längst immun. Da half nur, den Ärger runterzuschlucken, ruhig zu bleiben und sich auf keine Diskussion einzulassen.

»Gut, dass Sie Ihre Fehler einsehen«, behauptete KPD, der mein Schweigen als Schuldeingeständnis wertete. »Woher sollte ich wissen, dass der neue Transporter so rasant beschleunigt? Als guter Chef kann ich schließlich nicht alles wissen.«

Diefenbach schaute sich um und seufzte. »Das wird eine Weile dauern, bis meine Untergebenen alles aufgeräumt haben.« KPD sprach stets von Untergebenen, niemals von Mitarbeitern. »Die Freiwillige Feuerwehr wird bald kommen und helfen.« Er drehte sich um und ging zurück in Richtung Dienstgebäude. Nach wenigen Metern blieb er stehen: »Was ist, Palzki? Wollen Sie Wurzeln schlagen? Ziehen Sie sich um, in ein paar Minuten fahren wir los.«

Mit solch einer Ansage hatte ich nicht gerechnet. »Sie wollen doch nicht etwa …«

»Natürlich fahren wir.« KPD fixierte mich. »Ich lasse mir doch durch Sie nicht meine Pläne konterkarieren!«

»Sie stehen bestimmt unter Schock«, stammelte ich.

»Ich?«, kreischte Diefenbach. »Ich weiß überhaupt nicht, was ein Schock ist.« Er tätschelte seine Stirn. »Ich bin lediglich über meine missliche Verletzung erbost, die ich Ihnen zu verdanken habe, weil Sie mich nicht gewarnt haben. Mein Antlitz ist fürchterlich entstellt.« Er schnaufte zwei-, dreimal durch. »Unseren Termin werden wir trotzdem wahrnehmen, er ist äußerst wichtig für mich und meine Reputation.«

Ich versuchte zu retten, was zu retten war. »Der Transporter ist kaputt.«

KPD blitzte mich mit tödlichen Augenstrahlen wie in alten Doktor-Mabuse-Filmen an. »Das gibt einen satten Eintrag in Ihre Personalakte, Palzki. Wenn die Versicherung Ärger macht, können Sie das selbst ausbaden. Und dieses Chaos gleich mit.« Mit einer ausladenden Armbewegung zeigte er auf das Trümmerfeld. »Mein Untergebener Steinbeißer wird unseren alten Transporter fahren. In genau zehn Minuten ist Abfahrt.«

Ich überlegte, mich langfristig krankzumelden, meine Frühpension zu beantragen oder meinen Vorgesetzten zu ermorden. Da alle Alternativen mit mehr oder weniger großen Nachteilen verbunden waren, beschloss ich, in den sauren Apfel zu beißen und mitzufahren. Immerhin kannte ich das Ziel, das potenziell ein interessantes und lohnendes sein konnte. Nur mit KPD leider nicht.

Im Büro hatte ich immer ein paar Kleidungsstücke zum Wechseln im Spind, da ich bei externen Ermittlungen hin und wieder in unangenehme und körperlich anstrengende Situationen geriet, die oft auch meine Kleidung in Mitleidenschaft zogen.

»Das haben Sie nun davon«, raunte mir KPD zu, als wir wenig später in den Transporter einstiegen. »Sie müssen nach hinten zu meinen anderen Untergebenen. Ich sitze vorne bei Herrn Steinbeißer und erkläre ihm den Weg.«

»Schnall dich besser an«, flüsterte ich Gerhard zu, bevor dieser mit einem dämlichen Grinsen die Fahrertür von innen schloss.

Gerhard zelebrierte schon von jeher einen flotten Fahrstil in grober Anlehnung der gesetzlichen Anforderungen an die Straßenverkehrsordnung. Nicht immer harmonierte sein Fahrverhalten mit eben dieser Verordnung. Trotzdem fühlte ich mich im Innern des Transporters wesentlich besser aufgehoben, als wenn unser Chef fahren würde, frei nach seinem Motto: »Der Verkehr bin ich.«

Die halbstündige Fahrt war einigermaßen erholsam. Während wir über die A65 an Neustadt vorbei bis zur Ausfahrt Edenkoben/Venningen fuhren, stichelte das halbe Dutzend Kollegen, die mit mir im Fond saßen, über den Totalschaden unseres neuen E-Transporters. Mehrfach versuchte ich ihnen zu erklären, dass ich keineswegs ein Attentat auf den Chef unternommen hatte, da ich ja selbst in Lebensgefahr schwebte, dann gab ich auf. Insbesondere die drei Kolleginnen waren nicht von ihrer Meinung abzubringen, dass ich schon seit einiger Zeit mit halsbrecherischen Maßnahmen versuchte, KPD zu beseitigen, um an seiner statt Dienststellenleiter zu werden. Ich musste zwar zugeben, dass mir die Rolle als Chef einer Dienststelle gefallen könnte. Immerhin durfte ich in den letzten Jahren mehrmals vertretungsweise den Chef spielen, leider immer nur für kurze Zeit, da sich KPD stets hartnäckig zurück zum Dienst melden konnte.

Wir bemerkten unsere Ankunft erst, als KPD von außen die Schiebetür aufschob und fragte: »Haben Sie während der Fahrt meinen detaillierten Ausführungen zur heutigen Veranstaltung gelauscht, und gibt es noch Fragen zu diesem Themenkomplex?«

Weder ich noch meine Kollegen hatten bemerkt, dass KPD während der Fahrt des lauten Transporters mit uns im Fond gesprochen hatte.

KPD ergänzte: »Dann können wir bei der Führung darauf aufbauen und müssen nicht bei Adam und Eva anfangen.«

»Besser hätte ich es selbst nicht erklären können, Herr Diefenbach, mein Kompliment zu Ihrer rhetorischen Meisterleistung.« Damit rettete ich für alle die Situation und erhielt dankbare Blicke. Gerhard, der im Hintergrund stand, war sichtlich bemüht, einen Lachkrampf zu unterdrücken. Dann brach sein Lachen von einer Sekunde auf die andere ab. »Schaut euch mal die Sau an!«, rief er und zeigte auf einen kleinen Dorfplatz neben unserem Transporter. »Der Sau geht’s gerade an den Kragen!«

Zentral auf dem Platz befand sich ein kleiner gepflasterter Teich, in dem ein Felsbrocken lag. Über dem Felsen hing wie an einem Galgen eine Wurst, aus der sich ein Wasserstrahl seinen Weg über den Felsen nach unten bahnte. Daneben stand eine aus rostigem Metall geschmiedete Figurengruppe. Ein Kind jagte die von Gerhard entdeckte Sau. Etwas unheimlich wirkte ein Mann, der wohl einen Metzger darstellte und ein entsprechendes Schlachtbeil in der Hand hielt.

KPD blickte verunsichert zu Gerhard: »Herr Steinbeißer, warum tun Sie so überrascht? Ich habe Ihnen und den anderen während der Fahrt doch über diesen Venninger Worschdezibbel-Brunnen berichtet.«

»Ich habe mich aufs Fahren konzentrieren müssen«, nuschelte Gerhard zur Entschuldigung.

Unser Chef schüttelte den Kopf. »Dann noch einmal für Sie zum Mitschreiben: Der Worschdezibbel, oder hochdeutsch Wurstzipfel, ist das Wahrzeichen von Venningen. So wie der Rettich in Schifferstadt, auch wenn in Schifferstadt seit längerem kaum noch Rettich angebaut wird.« Er drehte sich zu uns: »Und Sie? Haben Sie wenigstens zugehört?«

Das vielstimmige, aber nichtssagende Gemurmel und Nicken beruhigte ihn. »Na dann«, sagte er und zeigte auf ein Hoftor gegenüber dem Platz. »Dann wollen wir mal zur Besichtigung schreiten.«

In diesem Moment öffnete sich das Tor. »Herzlich willkommen«, rief uns ein Mann entgegen. »Mein Name ist Volker Spiegel, und das ist meine Frau Sigrid.« Das Ehepaar winkte uns freundlich zu. Um auf unnötige Zurechtweisungen unseres Chefs zu verzichten, ließen wir ihm den Vortritt. Wie ein stolzer Gockel ging er vor und schüttelte den beiden die Hand. »Es freut mich, dass Sie sich bereit erklärt haben, das von mir initiierte Projekt zur Bekämpfung der Alkoholsucht zu unterstützen. Vielen Bürgern ist der Unterschied zwischen Genuss und Sucht nicht klar. Hier will ich als guter Chef ansetzen. Das Innenministerium hat bereits Zuschüsse für mein Projekt avisiert. Und einen Orden soll ich auch bekommen.« KPD streckte die Brust heraus, was ein heftiges Klimpern auslöste. Wie stets trug er eine maßgeschneiderte Uniform, an der absurd viel Metall in Form von Orden und Abzeichen hing.

»Kommen Sie doch erst einmal rein«, sagte Sigrid Spiegel und gab den Blick frei auf einen geräumigen Innenhof, der auf drei Seiten von Gebäuden eingerahmt war. Im Hof waren mehrere Bierzeltgarnituren aufgebaut, auf denen ich neben einer Vielzahl von Getränken auch Schalen mit leckeren Snacks entdeckte, was mein Körper sofort mit reichlich Magensäureproduktion quittierte.

»Wir haben gedacht, dass wir bei dem schönen Wetter draußen sitzen können«, erklärte Volker Spiegel. »Nach einer Einführung in das Thema zeige ich Ihnen die beiden Brennereien und unseren Verkaufsraum.«

KPD setzte sich ungefragt auf den einzigen vorhandenen gepolsterten Campingstuhl, während wir es uns auf den Holzbänken bequem machten.

»Sie können sich die Erläuterungen zu den historischen Bezügen Ihrer Brennerei sparen«, sagte KPD frech, als Volker Spiegel zu einer Rede ansetzen wollte. »Als guter, auf Effizienz bedachter Chef habe ich die Fahrt genutzt, um meine Untergebenen darüber zu informieren, dass Sie bis vor 20 Jahren in der Nähe ein Weingut betrieben haben. Gemeinsam mit Ihrer Frau haben Sie dann in Kempten ein Feinkostgeschäft eröffnet, während Sie parallel in Venningen eine Brennerei betreiben und damit Ihre Kunden in ganz Deutschland beliefern.«

»Eigentlich sogar zwei«, versuchte Spiegel, das Wort zu ergreifen. Er deutete auf ein längliches Gebäude, das den Hof auf der linken Seite begrenzte. »Im vorderen Raum befindet sich die Abfindungsbrennerei Volker Spiegel, im hinteren Raum die Bayerische Verschlussbrennerei Sigrid Spiegel, obwohl wir hier in Rheinland-Pfalz sind. Brennrechte werden ausschließlich personenbezogen vergeben oder vererbt, deshalb mussten wir zwei Betriebe …«

»Das ist meinen Untergebenen und mir alles bekannt«, unterbrach KPD. »Ich und mein Projekt zielen darauf ab, dass …«

Nun unterbrach Volker Spiegel verärgert unseren Chef. »Wenn das so ist, zeige ich Ihnen jetzt die beiden Brennereien.« Mit einem tiefen Seufzer öffnete er die Tür zur Destillerie.

Ich hatte mir eine Brennerei viel größer vorgestellt. Zugegebenermaßen kannte ich als Vergleichsmaßstab nur das Sudhaus der Mannheimer Eichbaum-Brauerei, bei der ich vor einigen Jahren einen besonders komplexen Fall zu untersuchen hatte. Mit viel Fantasie sah die Destillationsanlage aus wie eine Mondlandefähre. Der zentrale Brennkessel, in den gefühlt eine Badewanne voll Maische passte, war eingebettet in ein Gewirr von Rohrleitungen, Hebeln, Drehrädern und für den Laien unbekannten Elementen.

KPD strahlte. »Genauso habe ich mir die Anlage vorgestellt. Wozu dienen diese Metallfässer, die in der Ecke stehen? Sind das Bierfässer?«

»Bier?« Spiegels Stimme überschlug sich beinahe. »Die Fässer sind gefüllt mit qualitativ hohem Alkohol in verschiedenen Konzentrationen. Bis hin zu 80 Prozent, mehr ist mit solchen Anlagen nicht möglich. Der Inhalt dieser Fässer ist ein kleines Vermögen wert. Den minderwertigen Nachlauf dagegen, der ungenießbar ist und das Zentralnervensystem unwiderruflich schädigt, verkaufe ich zu einem Sonderpreis an zwei befreundete freiberufliche Mediziner. Angeblich nehmen die beiden das Zeug zum Desinfizieren, aber da habe ich so meine Zweifel.« Er merkte, dass er Dinge erwähnte, die er besser für sich behielt. Um abzulenken, fuhr er fort: »Die Maischen für die Befüllung des Brenners befinden sich hinten in der Scheune. Zurzeit stehen dort mehrere Wannen mit Kirschen und Mirabellen, die auf ihre Verarbeitung zu Bränden und Likör warten. Außerdem … äh … das tut jetzt nichts zur Sache.«

Ich sah, wie KPD an allen möglichen Ventilen und Schaltern herumfummelte. Da er keine Ahnung von den Folgen seines Tuns hatte, versuchte ich, ihn abzulenken. Vielleicht rettete ich uns damit sogar das Leben, falls er aus Versehen den Kessel unter Überdruck setzte. »Sieht die Destille Ihrer Frau auch so aus?«

Volker Spiegel nickte mir verbunden zu. Auch ihm war es nicht geheuer, dass unser Chef an den Armaturen des Kessels herumspielte. »Gehen wir einen Raum weiter zur Brennerei meiner Frau, Herr Diefenbach.«

Die Ausmaße des Raums und der Brennerei waren vergleichbar. Mein Kollege Gerhard Steinbeißer wollte wohl für seine Personalakte ein paar Bonuspunkte ergattern und stellte eine Frage: »Herr Spiegel, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Ihrer Abfindungsbrennerei und der Verschlussbrennerei Ihrer Frau?«

Seine Schleimaktion ging nach hinten los. »Darüber habe ich doch bereits während der Fahrt ausführlich referiert«, motzte KPD erbost. »Lesen Sie das selbst bei Wikipedia nach, wenn Sie nicht zugehört haben.«

Gerhard schaute beschämt zur Seite und schwieg. Ich sprang für ihn rettend in die Bresche: »Herr Diefenbach, mein Kollege wollte auf etwas anderes hinaus. Selbstverständlich kennt er den Unterschied zwischen den beiden Abschluss, äh, Dings, äh Brennereien. Das ist schließlich Grundwissen jedes Genusstrinkers. Außerdem haben Sie es uns allen vorhin sehr verständlich erklärt. Herrn Steinbeißers Frage zielte eher darauf, ob es qualitative Unterschiede zwischen den beiden, äh, Dingens gibt.«

KPD akzeptierte meine Rettung. »Auf die Antwort zu dieser Frage kann man eigentlich von alleine kommen.« Nervös fingerte er an einem Ventil der Brennanlage herum, während er erfolglos nach einer plausiblen Antwort suchte. »Äh ja, vielleicht sollten wir die Beantwortung Herrn Spiegel überlassen. Schließlich ist er ähnlich kompetent wie ich.«

Der Angesprochene beobachtete ohne Unterlass KPDs Hände. »Bitte passen Sie auf, dass Sie nicht aus Versehen die Plombe lösen, Herr Diefenbach. Der Zoll ist bei dieser Verschlussbrennerei äußerst penibel und kontrolliert regelmäßig alle Plomben, insgesamt über 60.«

»Jaja«, brummte KPD. »Mir ist noch nie etwas passiert.«

»Dann werde ich nun die Frage Ihres Mitarbeiters beantworten«, sagte Spiegel erleichtert.

»Mitarbeiter? Welcher Mitarbeiter?«, fragte KPD sofort und schaute sich um.

»Herr Spiegel meint Ihren Untergebenen Steinbeißer«, klärte ich meinen Chef auf.

»Ja, so meinte ich das«, stimmte mir dieser zu, während er zum x-ten Mal die Augen verdrehte.

»Selbstverständlich gibt es bei der Qualität des Brennergebnisses keinerlei Unterschied«, erklärte uns Spiegel. KPD nickte zustimmend.

»Um Ihnen die Ergebnisse vorzuführen, gehen wir am besten in unseren Verkaufsraum.« Er verließ die Destillerie, überquerte den Hof und öffnete den Eingang eines anderthalbstöckigen Fachwerkhauses. Im Flur blieb er stehen. »Gehen Sie bitte alle nach links durch in den Verkaufsraum.«

KPD, der ihm als Erster gefolgt war, stieß einen Schrei aus: »Wow, da steht ja ein Honda Fireblade-Rennmotorrad, wie ich es als junger Erwachsener gefahren bin.«

Tatsächlich stand im Flur an prominenter Stelle ein knallrotes Rennmotorrad.

Gerhard zog seine Jacke aus, weil ihm warm geworden war. »Klasse Idee für eine Garderobe«, meinte er und warf lässig seine Jacke über den Lenker. Weitere Kollegen taten es ihm nach.

Volker Spiegel, der die Szene schockiert und mit offenem Mund beobachtete, schluckte ein paarmal, ließ die Beamten aber gewähren. Er schwor sich bestimmt, dass er nie wieder eine Abordnung der Exekutive in seine Brennerei einladen würde.

Der Verkaufsraum ließ jedes alkoholverwöhnte Herz höher schlagen. Die Regale bestanden größtenteils aus quadratischen Holzrahmen in unterschiedlichen Höhen, die ausgeklügelte Halogenbeleuchtung tat ihr Übriges: Die Präsentation der Flaschen, die optisch so gar nicht nach Supermarktware aussahen, war sehr geglückt. Auch die Vielfalt an Bränden, Likören und Getränken, die man auf den ersten Blick nicht zuordnen konnte, war immens. Williamsbirne, Mirabellenschnaps, Wacholderlikör und einige andere kannte ich zumindest dem Namen nach. Von anderen Produkten, sogar ein Spargellikör war darunter, hörte ich heute zum ersten Mal.

Wir kamen aus dem Staunen nicht heraus, bis KPD zwei unetikettierte Flaschen in der Hand hielt. »Was ist da drin?«, fragte er neugierig.

Volker Spiegel bekam einen roten Kopf. »Das, äh, das ist nichts. Das …« Seine Frau Sigrid reagierte schnell und nahm unserem Chef die Flaschen ab. »Die hat mein Mann versehentlich in den Verkaufsraum gestellt. Das sind Testflaschen, die sind nicht für den Verkauf bestimmt.« Eine Sekunde später war sie mit den Flaschen verschwunden.

»Das, äh, das stimmt«, bestätigte Volker Spiegel stotternd die Aussage seiner Frau. »Ich gebe Ihnen zunächst einen kleinen Überblick über unser Sortiment, danach haben wir die Möglichkeit, die eine oder andere Köstlichkeit zu kosten.«

Die folgenden Minuten wurde zur Farce. Der Brennereiinhaber war aufgrund KPDs endloser Monologe sichtbar gereizt. Keinen Satz konnte Volker Spiegel vernünftig zu Ende bringen, ohne dass sich unser Chef einmischte und die Erklärungen des Fachmanns zu verbessern versuchte.

Volker Spiegel hatte wohl nicht zum ersten Mal einen schwierigen Kunden oder Besucher vor sich, da er nun seine Taktik änderte. »Geschätzter Herr Diefenbach«, sprach er KPD an, »es ist eine Wohltat, einen Fachexperten wie Sie in unserer Brennerei zu Gast haben zu dürfen. Da die Gelegenheit günstig ist, würde ich gerne Ihren höchstpersönlichen Rat einholen.«

KPD bemerkte natürlich nicht, wie er um den Finger gewickelt wurde. Stolz streckte er seine Brust heraus und wippte auf den Absätzen. Selbstbewusst antwortete er: »Man hilft, wo man kann, als guter Chef und Profi.«

»Dann habe ich Sie richtig eingeschätzt«, sagte Spiegel. »Ich habe nämlich ein paar neuartige und innovative Schnaps-Cuvées entwickelt, die ich demnächst auf den Markt bringen möchte. Ich muss natürlich um absolute Geheimhaltung bitten«, ergänzte er. »Die Konkurrenz schläft nicht.«

Der Destilliermeister ging zu einem unscheinbaren Karton, der in der hintersten Ecke des Raumes stand. Er holte ein paar angestaubte Flaschen heraus. Mit einem verschmitzten Lächeln, das mein Chef nicht sehen konnte, griff er nach einem bauchigen Rotweinglas, das als Dekoration auf dem Tisch stand. Den kurzstieligen Blumenstrauß darin ließ er unauffällig hinter seinem Rücken verschwinden. »Damit das Bouquet der alkoholischen Kreationen besser zur Geltung kommt, verwende ich trotz des hochprozentigen Inhalts diese speziellen Probiergläser.« Er schenkte großzügig ein.

Diefenbach war unter Zugzwang. Nicht nur Volker Spiegel schaute ihn interessiert an, auch wir Beamten harrten des Schauspiels, das nun unweigerlich folgen würde.

Unser Chef gab sich keine Blöße. Er betrachtete den Inhalt des Glases aus allen Himmelsrichtungen, hob es in die Höhe, schwenkte es zigmal, schnupperte noch öfters, bis er endlich einen winzigen Schluck nahm und dabei unappetitlich schmatzte.

»Sie sollten einen größeren Schluck nehmen«, forderte ihn Spiegel auf, »damit sämtliche Aromen gleichmäßig und harmonisch von allen Bereichen der Zunge aufgenommen werden können.«

»Das weiß ich selbstverständlich«, erwiderte KPD beleidigt. »Als allgemein anerkannter Fachmann will ich meine verwöhnte Zunge zunächst aperitifieren.«

Spiegels erstaunter Mimik entnahm ich, dass KPD diesen Begriff gerade eben erfunden haben musste. So viel Spontaneität hätte ich ihm nicht zugetraut.

Das Schauspiel, genauer gesagt, das Drama, wurde immer verworrener. Das, was KPD an antischauspielerischer Leistung darbot, war keine Satire, sondern eine Groteske. Er kreierte in seinem Wahn Wortschöpfungen, mit denen viele Generationen an Dudenmitarbeitern ihren Lebensunterhalt verdienen würden.

Irgendwann wurde mir langweilig. KPD zuzuhören war anfangs amüsant, aber mit zunehmendem Lall-Faktor wurde das Verstehen anstrengender und eigentlich nur noch zum Fremdschämen. Ich ging zu meinen Kollegen, die im Hof saßen, Poker um mittlere Geldbeträge spielten und dabei die eine oder andere Flasche mit hauseigenen Produkten leerten. Nur Gerhard war mit seinem Handy beschäftigt und machte permanent Fotos und kurze Videos von KPD aus allen möglichen Perspektiven. Er hatte dazu sogar den offiziellen Auftrag unseres Chefs. Die Aufnahmen waren für den neuen Social-Media-Account unserer Dienststelle auf irgendeiner Dingsbums-App gedacht. Dort machte sich KPD mehrmals wöchentlich mit irgendwelchen Banalitäten zum Affen. Meine 13-jährige Tochter Melanie berichtete mir neulich, dass mein Chef der heimliche Star an ihrer Schule sei. KPDs Kurzvideos waren die Pausenbelustigung der Schüler schlechthin. Vermutlich entstand heute der letzte Beitrag, alternativ würde die Welt untergehen.

Endlich mol ä Leich

Als Berufsneugieriger war mir bei unserer Ankunft die Scheune aufgefallen, die den Hof zwischen Brennerei und Wohnhaus zur Rückseite hin begrenzte. Da ich zu Schülerzeiten emsiger Enid-Blyton-Leser war, trieb mich der seit meinen Kindheitstagen manifestierte Erforschungsdrang nebst blühender Fantasie in diese Richtung. In jedem halbwegs unrealistischen Kriminalroman würde der Protagonist in dem Nebengebäude ein veritables unversteuertes Alkohollager finden, zumindest aber eine tennisplatzgroße Hanfplantage zur Steigerung der Rentabilität der arbeitsintensiven Brennerei.

Das Rolltor der Scheune, das sich über die gesamte Breite des Hofes erstreckte, war nur unvollständig heruntergelassen. Zum Boden hin klaffte eine Lücke von maximal 20 Zentimetern Höhe. Vielleicht diente diese Öffnung zur Belüftung oder als Zugang für eine Katze.

Ich hörte kein Katzengejammer, als ich vor dem Rolltor stand. Stattdessen wurde ich Zeuge einer menschengeführten Auseinandersetzung in der Scheune. Weder KPD noch meine Kollegen konnten Partei dieses Streits sein. Ich überlegte, ob ich mich einmischen oder, wie die meisten meiner Mitmenschen, eine passive Strategie verfolgen und das Gehörte ignorieren sollte. Für diese Strategie sprach, dass ich mich mit hohem sportlichem Einsatz unter dem Rolltor hindurchzwängen müsste. KPD würde das sicher erneut zum Anlass nehmen, mir einen allzu leichtfertigen Umgang mit meiner Kleidung zu attestieren.

Ein gellender Todesschrei unterbrach meine Überlegungen. Dem Schrei folgte undefinierbares Gerumpel, dann war Stille.

Als Polizeibeamter war meine persönliche Schrecksekunde im Vergleich zu anderen Personen, die zum ersten Mal mit solch spontan auftretenden Gefahren konfrontiert wurden, recht kurz. Dennoch dauerte es, bis ich mich als semisportlicher Beamter auf das harte Pflaster legen und unter heftigem Baucheinziehen unter dem Rolltor durchschlüpfen konnte. Ich wäre unweigerlich stecken geblieben und zum Gespött meiner Kollegen geworden, wenn das Tor nur einen Millimeter weiter unten gewesen wäre. Ganz ungeschoren blieb ich nicht. Eine klebrige Fettspur, die sich über meine gesamte Körperlänge zog, verdankte ich dem unteren Abschluss des Rolltors.

Ich rappelte mich auf und stürzte ins Innere der Scheune, um im Fall der Fälle den Überraschungseffekt auf meiner Seite zu haben. Ein freier Blick war mir versagt: Direkt vor mir parkte ein Klein-Lkw, rechts daneben ein Traktor. Überall standen oder lagen die unterschiedlichsten Dinge herum, die anscheinend für eine Brennerei unabdingbar waren oder noch nicht den Weg zum Sperrmüll gefunden hatten. Mein Blick nach oben auf einen Zwischenboden im offenen Dachbereich ergab ein ähnliches Bild: überall Kram in dutzendfacher, wenn nicht hundertfacher Ausführung.

Ein Stöhnen aus dem hintersten Winkel der Scheune gab mir den nächsten Hinweis. Meine Sicht wurde nun durch Plastiktonnen, riesige Kanister und Tanks mit Maische behindert. Es roch fruchtig süß und wohltuend angenehm. Ich kämpfte mich durch einen Irrgarten an Behältern in den unterschiedlichsten Größen, dann stoppte ich abrupt, weil ich meinen Augen nicht traute. Ein kleines Männlein, das auf einer Trittleiter stand, zog gerade einen Menschen an den Füßen aus einer offenen Wanne, die die Größe eines Öltanks besaß. Der Mensch, besser gesagt das, was ich von ihm erkennen konnte, sah fürchterlich aus. Der komplette Körper war blutdurchtränkt, so als hätte man ihn komplett gehäutet. In diesem Moment drehte sich das Männlein zu mir um: »Mensch, Reiner, gut, dass du da bist. Hilf mir bitte mal.«

Die Situation war bizarr. Ich erkannte den mutmaßlichen Mörder natürlich sofort. Bevor ich zu einer Reaktion fähig war, fuhr er fort: »Das ist kein Blut, Reiner, sondern Kirschmaische. Der Mann liegt trotzdem im Sterben, jetzt hilf mir endlich.«

Würde auf der Trittleiter der Bundeskanzler stehen oder der amerikanische Präsident oder von mir aus auch David Hasselhoff, der in roter Badehose »Looking for Freedom«sang, würde ich das für realistischer halten als die tatsächliche Realität: Auf der Leiter stand niemand anders als mein alter Freund Jacques Bosco. Inzwischen musste er weit über 80 Jahre alt sein. Er sah auch altersentsprechend aus, allerdings hatte sich sein Aussehen in den letzten 40 Jahren nur unwesentlich verändert. Jaques Bosco war nicht nur genialer Erfinder und der letzte Allgemeingelehrte der Menschheit, er hatte auch, mit Ausnahme der Körpergröße, eine frappierende Ähnlichkeit mit Albert Einstein in dessen letzten Lebensjahren.

In meiner Kindheit wohnten wir in der Nachbarschaft von Jacques. Zum Schrecken meiner Eltern spielte ich regelmäßig in seinem Labor Verstecken. Epochaler waren die vielen physikalischen Kniffe, die er mir während meiner Schulzeit beibrachte und für die eine oder andere Aufregung in der Lehrerschaft sorgten. Beliebt waren Tricks wie beispielsweise die selbstlöschende Kreide und der große Tafelzirkel, der nur Ellipsen zeichnete, was mir den Ruf eines Zauberers verschaffte.

Seit dem Tod seiner Frau lebte Jacques zurückgezogen in Schifferstadt. Nach wie vor erfand er imposante Dinge, die die Menschheit weiterbringen würden, die aber schlichtweg dafür noch nicht reif war. Leider waren Marketing und Vertrieb noch nie sein Ding gewesen. Früher hatte er mir sogar bei der Aufklärung des einen oder anderen Verbrechens mit seinen sehr speziellen Erfindungen geholfen, doch in letzter Zeit hatte ich nichts mehr von ihm gehört. Umso mehr wunderte mich seine Anwesenheit in der Scheune der Brennerei Spiegel.

»Bist du zur Salzsäule erstarrt?«, schrie mich Jaques an. »Ich kann den Mann nicht mehr lange halten, er scheint tot zu sein.«

Mit zwei, drei Schritten war ich bei ihm und half, die Person aus dem Maischetank zu ziehen. Ohne Rücksicht auf meine sowieso bereits lädierte Kleidung zu nehmen, griff ich dem Opfer unter die Achseln und legte ihn gemeinsam mit Jacques, der die Beine umklammert hielt, auf den Boden.

»Hast du ihn in den Tank geworfen?«, fragte ich meinen Freund.

»Spinnst du, Reiner?«, erwiderte er. »Ich habe einen Streit gehört und habe nachgeschaut. Der Täter ist durch ein kleines Loch in der Rückseite der Scheune getürmt. Ich habe nur einen Schatten gesehen, für eine Personenbeschreibung reicht es nicht.«

»Und wer ist das?«, fragte ich und betrachtete die Person, deren Gesicht ich mit der Handkante grob von der Maische säuberte.

Jacques schaute mich irritiert an. »Sag mal, du kennst Uli Valnion nicht? Lebst du hinter dem Mond?«

»Ein ehemaliger Fußballspieler vom FCK?«, riet ich. »Oder Politiker oder so was in der Richtung?«

»Banause«, sagte Bosco und begann, den Rest des Körpers vom Fruchtbrei zu befreien. »Uli ist weit über die Region hinaus bekannt für seine Interpretationen von Arbeiterliedern, demokratischen Volksliedern, Friedensliedern und Volksliedern. Mit seiner Gitarre tritt er vor allem bei politischen Veranstaltungen auf und trägt dazu bei, das historische Liedgut lebendig zu halten. Aber auch seine eigenen Lieder sind großartig.«

»Aha«, antwortete ich, da ich nun das kleine Messer entdeckte, das seitlich in seinem Hals steckte. Ich beugte mich vor, und da geschah es: Die bis dahin vermeintliche Leiche hob ruckartig den Kopf, spuckte ein paar Brocken Maische aus und flüsterte in kaum verständlichem Ton: »Fidder bidde die Lola, de Rosalie er Katz.«

Dann sank sein Kopf zurück zum Boden.

»Tot«, meinte Bosco traurig, ohne einen ärztlichen Beweis antreten zu können. »Ich werde ihn vermissen.« Dann schaute er mich an. »Hast du eine Ahnung, was er mit seinen letzten Worten gemeint hat?«

Da ich weder den Toten kannte noch mit seinen letzten Worten etwas anfangen konnte, ignorierte ich seine Frage und stellte stattdessen eine eigene Frage, die meiner Meinung nach viel wesentlicher war. »Warum warst du eigentlich mit dem Sänger in der Scheune?«

»War ich doch gar nicht«, widersprach mein Freund. »Jedenfalls nicht gemeinsam. Ich hatte in meinem Labor zu tun, als ich den Streit hörte, aber das habe ich dir doch erzählt.«

»Was für ein Labor?«, hakte ich nach, weil mir offensichtlich wesentliche Zusammenhänge fehlten. Zu einer Antwort kam es nicht, da das Rolltor geräuschvoll nach oben fuhr.

»Was ist passiert?«, rief Volker Spiegel, dann entdeckte er uns. Kurz darauf standen er und meine Kollegen staunend vor der Leiche und dem Bottich.

»Was’n los?«, lallte KPD aus dem Hintergrund. Er konnte sich kaum auf den Beinen halten. Torkelnd und unter Ausnutzung von Haltepunkten wie dem Außenspiegel des Klein-Lkws kam er näher. Einen gewaltigen Rülpser, den mein Sohn Paul nicht hätte lauter und abscheulicher ausführen können, konnte Gerhard gerade noch rechtzeitig in einem Video festhalten. »Palschki, was hab, hawwen Sie jetscht widder ange, äh, gestellt?«, sprach er mit schwerer Zunge. »Ischt das Blut?«

»Jacques Bosco hat den Toten gefunden«, versuchte ich es mit einer Erklärung, bevor mich mein Chef für den Täter hielt.

»Boschko? Dess isch de Mörder, Palschki. Uff frischer Tat erdappt.«

Bevor KPD weiteres Unheil anrichten konnte, musste ich ihn beseitigen. Leider nicht für immer, aber zumindest temporär. »Herr Diefenbach, Ihr Scharfsinn in allen Ehren. Aber Herr Bosco wohnt in Schifferstadt. Wie sieht das in Ihrer makellosen Verbrechensstatistik aus, wenn Sie einen Mörder festnehmen, der aus unserem schönen Städtchen kommt? Wir wollen doch nicht, dass Ihr Ansehen als guter Chef beschmutzt wird.«

»Nein?« KPD sah mich mit debilem Blick an.

»Nein«, bestätigte ich. »Ihre Untergebenen werden Sie zu unserem Polizeitransporter begleiten, dann können Sie sich ein bisschen ausruhen, während wir den wahren Täter finden.«

»Aber isch mach dann die Presche, äh, Pressekonfer…enz.«

Zwei Kollegen, die auch nicht mehr ganz nüchtern waren, schnappten sich jeweils einen Arm von KPD und zogen ihn mit sanfter Überzeugungskraft in Richtung Hof.

»Ist Uli tot?« Volker Spiegel stellte die Frage an Jacques Bosco.

»Sie kennen den Toten?«, unterbrach ich überrascht. Dass der Brennereichef meinen Freund, den Erfinder, kannte, sah ich dagegen inzwischen als erwiesen an.

»Uli ist ein alter Freund der Familie. Er kam vorhin zufällig vorbei, um uns zu besuchen. Als er erfuhr, dass eine Abordnung der Polizei kommen wird, verkrümelte er sich in die Scheune. Er wollte warten, bis Sie wieder weg wären.«

»Hatte er etwas zu verbergen?«

»Uli?« Spiegel machte eine verdächtig lange Pause. »Nein, niemals. Warum auch? Uli wollte uns lediglich besuchen, ohne irgendwelche Hintergedanken. Aber wer könnte ihn ermordet haben? Ist das ein Messer, das in seinem Hals steckt?«

»Den Täter würde ich auch gerne kennen«, antwortete ich. »War außer Herrn Valnion und Jacques sonst noch jemand in der Scheune?«

Der Brennereichef schüttelte den Kopf. »Nicht dass ich wüsste, äh, Sie kennen Jacques?«, fragte er verblüfft.

»Wir waren früher Nachbarn«, erklärte der Erfinder. »Ich glaube, wir sollten Herrn Palzki und seinen Kollegen erklären, warum ich bei dir in der Scheune ein kleines Labor aufgebaut habe.« Er blickte zur Leiche. »Das erklärt aber nicht den Tod von Uli. Ich habe nach dem Schrei nur einen Schatten gesehen, der sich durch das Loch in der Scheune verdrückte.«

»Ich weiß auch nicht, wer das getan haben könnte«, sagte Volker Spiegel. »Ich bin ratlos.«

»Kennen Sie eine Rosalie? Sie könnte eine Katze mit dem Namen Lola haben.«

Seinem Gesichtsausdruck entnahm ich, dass er nicht wusste, wovon ich sprach. »Sie sprechen in Rätseln, Herr Palzki«, sagte Spiegel schließlich, und mit einem Blick auf meine verschmutzte Kleidung: »Kann es sein, dass Sie das Rolltor am Kopf getroffen hat?«

»Mir geht’s gut«, entgegnete ich barsch. »Auch neurologisch ist alles in Ordnung. Ich habe mir bei meiner Frage schon etwas gedacht.« Den Hintergrund klärte ich nicht auf.