Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

Détrompez-vous, ceci n'est pas une encyclopédie sur la musique, loin de là. C'est, tout simplement une compilation commentée de la musique, tous formats confondus, que j'ai aimée et que j'aime encore. Si vous êtes comme moi un baby-boomer, vous vous retrouverez en terrain connu, sinon, peut-être y ferez-vous des découvertes intéressantes. J'espère que votre exploration sera aussi plaisante que le fut ma replongée dans tout mon passé musical. C'est du moins le souhait que je formule. Bonne lecture !

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 425

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

(Crédit-photo de la page couverture : ma conjointe Monique Roy)

Pour la couverture de ce recueil, j’ai choisi la couleur jaune, un hommage à l’album 33 tours le plus marquant de Jean-Pierre Ferland : Jaune (voir page 120)

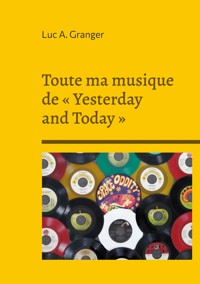

Yesterday and Today est un album 33 tours des Beatles, un groupe de musique poprock britannique qui a connu une popularité sans précédent durant la décennie 1960.

La « Butcher Cover » (pochette dite « des bouchers » en raison de l’image de poupées et de morceaux de viande sanguignolants choisie par les Beatles pour illustrer le disque, est devenue partie intégrante de la légende des Beatles. Le disque, Yesterday and Today, fut mis en vente sur le marché nord-américain le 20 juin 1966 par Capitol Records. Il est constitué d'un mélange de chansons du groupe pour la plupart datant de l'année 1965. Cette pochette-là est à l'origine d'un immense « couac » et d’une controverse si grave qu’elle fut rapidement retirée du commerce pour laisser place à une photo beaucoup plus sage : les Beatles dans et entourant une malle de voyage…

La plupart de ces pochettes « Butcher Cover », ayant été retournées à Capitol par les disquaires, furent détruites ; celles qui ont survécu au « massacre » sont vite devenues des pièces de collection : certaines versions de ce disque, avec ou sans la nouvelle image plus sage collée sur la première – i.e. les Beatles et la grande malle de voyage –, peuvent valoir, quant à elles, jusqu’à 20 000 U$ ! (Info : Wikipedia)

Ô Canada / Gens du Pays

Avant tout grand événement, le protocole, sinon l’usage ou la tradition, commandent que l’hymne national du Canada soit joué ou entonné. Cet hymne, le Ô Canada, a été composé en 1880 par Adolphe-Basile Routhier pour les paroles, et par Calixa Lavallée pour la musique. À la page 4 de son livre, Chansons populaires du Canada, paru en 1865, Ernest Gagnon (1934-1915) affirme que la mélodie de Vive la Canadienne, qui est aussi celle de Par derrière chez mon père, était jusqu’alors considérée comme l’hymne patriotique des Canadiens-Français, « en attendant mieux », conclut-il ; la Canadienne était alors une femme au foyer chrétienne et patriotique qui se devait de donner beaucoup d’enfants à son pays et à son église. Le Ô Canada, dans ses versions française, anglaise et mixte, ne fut adopté par le Parlement canadien comme hymne officiel du Canada qu’en 1980. On y retrouve, bien entendu les usuelles connotations guerrières, patriotiques… et chrétiennes.

Gens du pays, une chanson de Gilles Vigneault (avec, pour la musique, la participation du pianiste Gaston Rochon) fut chantée en public pour la toute première fois le 24 juin 1975, fête de la St-Jean-Baptiste, rebaptisée en 1977 journée de la Fête nationale du Québec. En attendant ce pays qui ne vient pas, nous, les Québécois et les Québécoises, nous chantons cette chanson à nos anniversaires individuels… Contrairement au discours belliciste des hymnes nationaux auxquels on nous a habitués, celui-ci fait plutôt l’éloge de l’amitié et de l’amour. Le pays est rude, mais ses habitants sont doux et rêveurs… Gentil et bienveillant poète Vigneault : veillez sur nous et priez pour nous…

Vous pouvez maintenant vous rasseoir pour lire ce livre…

Parlant d’hymnes, plus loin dans ce livre, il sera question des chansons La feuille d’érable (p. 214) et de Québécois (p. 49) qui sont, elles aussi, en quelque sorte, des hymnes.

Aquarius/Let the Sunshine In

(The Fifth Dimension)

Aquarius, cette chanson de 1969 a fortement marqué mon passage de l’adolescence à l’âge adulte ─ L’auteur

VOICI QUE LE SOLEIL VIENT

D’ENTRER DANS

L’ÈRE DU VERSEAU

L’ère du Verseau :

Aquarius, c’est aussi l'ère du Verseau qui est l'une des 12 ères zodiacales (la 12e et la dernière, en fait, tout ayant commencé avec le Capricorne) déterminées par le phénomène astronomique de la précession des équinoxes. Phénomène réel d’une durée totale de 26000 ans (réf. Le petit Larousse illustré), chacun des 12 signes zodiacaux a donc (arbitrairement) une durée de 2160 ans. Comme le soleil arrive en retard à chacun de ses rendez-vous printanniers, c’est au signe zodiacal précédent qu’il se présente au bout de 2160 ans. Notre soleil aurait quitté le signe des Poissons pour entrer dans celui du Verseau vers 1950, mais n’entrerait vraiment dans la constellation du Verseau que vers l’an 2600. Le signe du Bélier, 2 fois désuet, est pourtant encore utilisé de nos jours comme référence vernale (i.e. pour les naissances du 21 mars au 20 avril) par les astrologues pour composer chaque jour, leurs rengaines devant régler nos destins… « Scientifiquement », mon signe astrologique à moi, qui suis né le 18 septembre 1952, n’est pas la Vierge, mais bien plutôt le Cancer… J’ai déjà entendu, à la télé, un astrologue qui admettait ces choses-là mais continuait de faire comme si, plus de 4000 ans plus tard, rien n’avait changé… Et pourtant, pourtant, chantait Charles Aznavour.

Et puisqu’il va être beaucoup question dans ce livre de versions francisées (v.f.) de chansons anglaises, sachez que le duo québécois Nicole et Frédéric (Nicole Martin et Frédéric Boudreau) ont chanté en 1969 la v.f. de Aquarius/Let the Sunshine In, 2 chansons tirées de la comédie musicale Hair créée en 1967 (Paroles : James Rado/Gerome Ragni ; musique : Galt MacDermot), chansons interprétées par le groupe The Fifth Dimension. Hair, raconte l’histoire d’un groupe de hippies new-yorkais qui s’initient aux drogues et à la vie en communauté. Oui, l’auteur du livre que vous tenez en main est bien de cette génération-là, mais il croit bien en avoir évité les pires excès !

Je dédie ce livre :

Toute ma musique de «Yesterday and Today»

À mes frères et à mes sœurs qui, avec moi, ont partagé et partagent encore et toujours ce grand plaisir de la musique ;

À mes amis de « yesterday » et de « today » pour qui la musique était et est encore importante parce que rassembleuse ;

Et, à titre posthume, à Joseph et à Lorraine, mes parents, pour avoir mis de la musique dans notre maison.

IMPORTANT

Grand merci à Google et à Wikipedia pour leur immense ressource.

Grand merci à quebecinfomusique.com, à disc-o-quebec.com, à retrojeunesse60.com, 3 sites internet dans lesquels j’ai beaucoup puisé !

Une autre mine d’or se retrouve sur youtube.com/disquesmerite@3233/videos. Allez-y voir, pour le plaisir de vos yeux et… de vos oreilles.

La majorité des infos de ce livre proviennent des sites internet précités. Le cas échéant cependant, pour certaines photos et certaines citations, les références, les sources et les crédits particuliers sont mentionnés.

Toute ma musique de «Yesterday and Today» »

Table des matières

Textes d’intro / Dédicaces / Remerciements

Table des matières

La collection de disques : tout un monde !

Chapitre 0 - Juste avant que je naisse…

Chapitre 1 – La musique de mon enfance Les décennies «

Yesterday

»

The Wonderful World of Disney (Le Monde merveilleux de...)

La musique classique au service des « comics »

La musique de papa et maman

Le violon de papa Joseph

Les «

Soirées canadiennes

»

Le country

-

western

Le

Ranch à Willie

Les chansons de maman Lorraine

L’ère des cabarets : Montréal, ville ouverte

Les comédies musicales

Un quiz musical téléphonique

Puis il y eut le rock’n roll – 1954-59/Décennie 1960 (1

re

)

Le

Ed Sullivan Show

Elvis Presley / Les Beatles

Les Jérolas

Le

American Bandstand

de Dick Clark

Les Beau-Marks

D’autres chansons des décennies «

Yesterday

» à début 1960

La fin de l’âge des « ténèbres » - Décennie 1960 (2

e

)

Les «

Happy Days

»

Jeunesse d’aujourd’hui

et

autres émissions-jeunesse

Les Baronets

Les Sultans

Les autres groupes yé-yé québécois

Pour en finir avec les groupes yé-yé

Les chanteurs et chanteuses de

Jeunesse d’aujourd’hui

La pop française s’invite au Québec

Noël

Si la nuit de Noël…

Des danses à gogo

Une vieille guitare qui traîne

Les Beatles en « comics »

Les Monkees

Les Beach Boys

Creedence Clearwater Revival (CCR)

Traductions libres…

La Beatlemania

Les 5

es

Beatles

Chapitre 2 – La musique de mon adolescence 1967-1969 et la décennie 1970 (1

re)

Pour en finir avec la Beatlemania

1967 : L'été de l'amour / L’été de la guerre

1967

:

Salvatore Adamo

1967 (+ un peu de 1969) : les Moody Blues

Pour en finir avec 1967 : Quelques curiosités

Les boîtes à chansons : Un monde parallèle

Le Café St-Jacques, Chez Bozo, Le Patriote, La Butte à Mathieu

Madame Bolduc, une chansonnière précurseure

Le Soldat Lebrun, un chansonnier précurseur

Félix Leclerc, le Canadien

Les autres chansonniers, chansonnières (1960-1970

)

Gilles Vigneault

Jean-Pierre Ferland

Robert Charlebois

Claude Dubois

Claude Gauthier / Georges Dor / Sylvain Lelièvre / Pierre Létourneau

Pierre Calvé / Emmanuelle / Monique Leyrac / Pauline Julien

Renée Claude

Louise Forestier / Diane Dufresne

La mort du yé-yé / Les boîtes à chansons : on ferme !

Chapitre 3 – La musique qui progresse La décennie 1970 (2

e

)

Encore les Beatles

Pour en finir avec 1969 : Ma musique patauge dans la boue

Festival de musique

Woodstock 1969

Le film d’horreur de la fin des Beatles

Les Beatles après les Beatles : les compilations

Les Beatles après les Beatles : les disques-solo

John Lennon

Paul McCartney

George Harrison

Ringo Starr

Le retour des Beatles : vrai, plus un rêve…

La musique disco « prend

le plancher

» : 1973 et +

La musique rock « progresse » : enfin !

Queen

Barclay James Harvest (BJH

)

Uriah Heep

Genesis

Ekseption / Gentle Giant

Premiata Forneria Marconi / Carmen

King Crimson

Focus / Wally

Strawbs

Camel / Dyonisos / Pink Floyd

Babe Ruth / Alan Parsons Project

Marillion / Fish / Jon & Vangelis

Harmonium

Garolou (alias Lougarou

)

Mes Aïeux

CANO / 1755

Chapitre 4 – Ma musique de «

Yesterday

à

Today »

Les décennies 1960 à 2010

A) Les albums anglophones

Crosby, Stills, Nash & Young / The Guess Who

Manhattan Transfer

James Taylor

America

Santana (Carlos)

Elton John

Cat Stevens

The Doors

Shawn Philips

Simon & Garfunkel

Air Supply

Electric Light Orchestra (ELO)

Eagles / Supertramp / Styx

Bee-Gees

Chris De Burgh

Ennio Morricone

The Who : Tommy

Weber / Rice : Jesus-Christ Superstar

Havasi (Balázs)

The 2 Cellos / Hauser / Hauser & Señorita

B) Les albums francophones

Beau Dommage

Jim et Bertrand

Les Séguin / Diane Dufresne

Lara Fabian

Paul Piché

Offenbach

Plume

Daniel Bélanger

Ginette Reno

Michel Rivard

C) «

Y’a pas deux chansons pareilles

»

:

les 2 listes

« Simples » comme des disques 45 tours ?

Liste 1 : Les simples 45 tours anglophones

Liste 2 : les simples 45 tours francophones

Chapitre 5

–

Pour en finir avec la musique… Les décennies 2010 à

« Today »

La musique éphémère

La platine du temps tourne… et revient au début

Pour en finir avec les Moody Blues… et avec ce livre

S’ils existaient, je chercherais ces « 45 tours »-là !

Annexes

Annexes 1 et 2 : Les chansons des Beatles

Annexe 3 : Les chansons des Moody Blues

Da

Capo

al

Coda

Le début de la fin :

La Bonne Chanson

Led Zeppelin

(

Pour réparer un 1

er

oubli…)

Dernier arrêt : Chicago

(

Pour réparer un 2

e

oubli…

)

Mes ouvrages précédents aux éditions BoD

LA COLLECTION DE DISQUES : TOUT UN MONDE !

Outre pour les artistes eux-même et leurs œuvres, les collectionneurs avertis sont à la recherche de pièces spéciales : des pochettes « image », des vinyles en couleur, des vinyles « image », des vinyles « image découpée », etc...

Mais seuls les plus fortunés d’entre eux peuvent se permettre l’achat de vinyles aux prix rendus excessifs dus à leur rareté (tirages limités ou résiduels sur le marché), dus à des particularités de leur enregistrement, à des erreurs d’impression de l’étiquette ou de pressage du vinyle, dus à des particularités reliées à des faits divers ou historiques, ou des pressages faits dans d’autres pays, ou des réimpressions « anniversaires », etc... Je vous le dis, la collection, c’est un monde $an$ limite$…

Pour illustrer tout cela, voici quelques exemples parmi des dizaines de milliers d’autres.

Le disque en pressage mono Elvis « Speedway » (À plein tube), un 33 tours de 1968 tiré à 300 exemplaires vaut près de 5000 U$.

Sex Pistols « God Save the Queen », est un disque 45 tours sorti en 1977 à 25 000 exemplaires ; aujourd’hui, il n’en resterait que 10 valant chacun quelque 10 000 U$ !

The Beatles « White Album » (1968) : le 1er pressage de cet album 33 tours, portant le no A0000001 a été vendu pour une œuvre de charité pour environ 100 000 U$ !

Un exemplaire de Double Fantasy de John Lennon et Yoko Ono, celui dédicacé par John le jour même de son assassinat (le 8 décembre 1980) à Mark David Chapman, son assassin, qui y a laissé ses empreintes, s’est vendu aux enchères pour 850 000 U$ !

Le 1er 78 tours en acétate d’Elvis Presley, My Happiness / That’s When Your Heartache Begins, enregistré le 18 juillet 1953 sur Sun Records, fut acheté par le rockeur Jack White pour 300 000 U$. Produire le disque avait coûté à l’origine… 4 U$ !...

On trouve encore des chansons des Beatles publiées en Inde en format 78 tours ; ces disques, produits au début des années 1960, sont devenus des raretés qui, de nos jours, s’échangent pour quelques milliers de dollars / pièce ; était-ce pour desservir une large clientèle non encore électrifiée ? Probablement…

Quel amateur-collectionneur des Beatles ne voudrait pas posséder le 45 tours Please Please Me du groupe The BEATTLES, sorti en 1964 sur Vee-Jay Records, Beatles écrit par erreur avec 2 TT ; ou, mieux encore, la série complète de la réédition des 45 tours du même groupe en format disques vinyle « image » ? Et des milliers d’autres items encore…

Il existe aussi des disques « image découpée » ; beaucoup de ces disques sont destinés aux très jeunes auditeurs, mais le groupe heavy metal Iron Maiden en a sorti quelquesuns, j’en ai vu un des Rolling Stones, figurant « leur » langue rouge. Moi, celui que j’ai, c’est A Gentleman Excuse Me (1990), du chanteur Fish. Un beau disque, tout considéré !

Moi, trop pauvre, j’ai dû me contenter d’acheter des disques pour la musique surtout !

0

Juste avant que je naisse…

Dès le départ, j’aimerais préciser que ce livre que vous tenez n’est pas une encyclopédie sur la musique ni sur le monde du disque. Il n’est qu’un autre livre que j’écris pour, tout d’abord, me faire plaisir. Sur le modèle de mon opus précédent Le livre de mes livres (publié chez BoD) qui se voulait une compilation de livres marquants de ma vie, celui-ci se veut une compilation de la musique qui a jalonné agréablement ma vie.

Le musicien amateur que je suis, et que je suis toujours resté, n’a jamais cessé d’admirer les musiciens professionnels, les chanteurs et les chanteuses aux belles voix, et les auteurs-compositeurs, quelquefois aussi interprètes de leur musique. Je n’ai jamais cessé d’être impressionné par la variété des sonorités, des styles, des arrangements, des interprétations que l’on retrouve dans ce vaste monde de la musique, classique, ancienne comme moderne. Sur ce plan-là de la musique, je trouve que l’humain a toujours fait et fait encore preuve d’une originalité et d’une ingéniosité qui semblent vraiment sans limites.

Bien entendu, au fil des ans, j’ai développé des goûts et des appétits personnels pour certains genres de musique mais cela, sans exclure l’expérimentation dans d’autres genres. Je vois ces genres musicaux comme des cercles : la plupart des cercles musicaux sont ou se veulent distincts les uns des autres, mais ils ne s’excluent pas totalement : aussi éloignés semblent-ils être des miens, mes cercles, ils se chevauchent quelque part. Par exemple, les groupes qui font de la musique « hard rock » sont souvent ceux qui composent les plus belles ballades : Scorpions, Uriah Heep, Led Zeppelin, Nazareth, Black Sabbath, Metallica, pour ne nommer que ceux-là ; ce faisant, ils viennent superposer une partie de leurs cercles au-dessus des miens avec des pièces magnifiques comme Wind of Change, Come Away Melinda, Stairway to Heaven, Love Hurts, Solitude, Nothing Else Matters, etc...

Car je le dis d’emblée, j’aime essentiellement la pop et le rock doux, lyriques, orchestrés, inventifs, progressifs, même si, moi aussi, je me permets de temps en temps de superposer mes cercles sur ceux des autres… Je suis né en 1952, je ne surprendrai donc personne en affirmant que j’ai aimé et que j’aime encore les Beatles. Que j’ai aimé et que j’aime encore les Rolling Stones, des débuts du moins (jusqu’à Honky Tonk Woman). Que j’ai aimé et que j’aime encore Creedence Clearwater Revival (CCR pour les intimes). Que j’ai aimé et que j’aime encore les Moody Blues (d’avant leur séparation surtout). Que j’ai aimé et que j’aime encore Barclay James Harvest (BJH pour les intimes). Que j’ai aimé, et que j’aime encore Jim et Bertrand, Beau Dommage et Harmonium. Que j’ai aimé, quoique sur le tard, et que j’aime encore Offenbach. Que j’ai aimé et que j’aime encore Claude Dubois et Robert Charlebois. Que j’ai aimé et que j’aime encore Georges Moustaki, Adamo, Jean Ferrat, …et tant d’autres qu’il serait superflu de mentionner ici, puisque je vous les présenterai plus loin dans ce livre.

Je vois bien que dans mes déclarations d’amour musicales, il se trouve peu de femmes… Pourtant elles ne sont pas inexistantes dans mes goûts musicaux : entre autres chanteuses, j’ai aimé et j’aime encore beaucoup de chansons de Withney Houston, de Barbra Streisand, de Véronique Sanson, de Renée Martel, de Ginette Reno, de Diane Dufresne, etc.

Et si vous me posez la question : « Eille Granger ! Elvis Presley, dans tout ça, il est où ? » Je répondrai que dans ma jeunesse, dans mon enthousiasme aveuglé de Beatlemania, j’ai boudé et méprisé le King ; je le disais démodé, dépassé, déclassé par les Beatles… (De plus, il n’a composé aucune de ses chansons !) Comme si les artistes devraient sortir de scène lorsqu’un autre qui nous plaît plus survient. J’ai compris, un peu plus tard, qu’il n’y avait pas qu’une seule scène musicale, mais autant de scènes qu’il y a d’artistes qui en revendiquent une… Et c’est très bien ainsi… Eh oui ! J’admets volontiers et de bonne grâce, qu’Elvis Presley est plus qu’un excellent interprète du rock’n roll des années 1950-1960, que c’est lui, ─ mais bien sûr, il n’est pas le seul, ─ qui a contribué de façon importante à casser la baraque vermoulue de l’étouffant et écrasant puritanisme américain ─ et le nôtre par ricochet. Avec lui, les USA, et le monde aussi bien, furent « all shook up ». Ce n’est pas rien… Aujourd’hui, oui, j’aime bien le rock’n roll et les ballades d’Elvis… Yeah !

Cette formalité réglée, n’hésitons plus : « …En avant la musique ! »

Luc A. Granger

1

La musique de mon enfance -; Les décennies « yesterday »

Les émissions-télé pour enfants avaient chacune leur thème musical qu’on avait voulu simple mais accrocheur : on cherchait des vers d’oreille, dit-on aujourd’hui. Quel Québécois, Québécoise de 70 ans et plus ne se rappellent pas des thèmes d’ouverture et de fermeture de la Souris verte, de Bobino (et l’espiègle Bobinette), de la Boîte à surprise, de Sol et Gobelet (…sont de drôles de pistolets), de Fanfreluche (…va raconter une belle histoire à sa manière), du (C’est le…) Pirate Maboule (…qui a perdu la boule), de (Je suis…) Popeye (…le vrai marin, pouh pouh !), des Satellipopettes et de Passe-Partout de leurs enfants, etc… Qu’on entendît, de près ou de loin, un de ces airs intimement liés à l’une de nos émissions favorites, on lâchait tout à vitesse grand « V » et l’on se ruait vers l’un des derniers sièges encore disponibles disposés devant le poste de télévision. Il s’agissait là chez nous d’une version adaptée à notre réalité familiale de la chaise dite musicale où tout le monde – nous étions 6, 7, puis 8 enfants – ne pouvait pas gagner. Les perdants s’assoyaient par terre, sur le prélart du salon, tout simplement.

Ces jingles, ces vers d’oreilles nous accrochaient et nous tiraient vers la télévision comme les vers de terre attirent les poissons vers la ligne à pêche.

Comme c’était les premières incursions d’images électroniques dans les maisons ─ en noir et blanc ─, il fallait, nous disait-on, se méfier des conséquences d’une exposition trop fréquente ou trop prolongée aux ondes hertziennes. Donc, déjà à cette époque, maman Lorraine nous suppliait de ne pas trop nous approcher de l’écran afin de ménager nos yeux et, aussi, nous intimait l’ordre de baisser le son du téléviseur un, pour ménager nos oreilles et ne pas devenir sourd, et deux, pour ne pas réveiller papa Joseph qui, parce qu’il travaillait de nuit une semaine sur trois, dormait l’après-midi dans la chambre située tout à côté du salon.

En voici quelques-uns de ces « grands » dessins animés musicaux.

The Wonderful World of Disney (Le Monde merveilleux de Disney)

Nous reconnaissions aussi très facilement le thème d’ouverture de l’émission The Wonderful World of Disney présentée par Walt Disney lui-même. Au Canada, elle fut tout d’abord diffusée par la CBC, le canal 6 le samedi soir, à 18h00 si je me souviens bien. À chaque fois, nous espérions, que dis-je, nous priions très fort le Seigneur pour qu’il fît en sorte que ce soit le quadrant « dessins animés » qui soit en vedette ce soir-là… On aimait particulièrement les dessins animés de Goofy (Dingo), de Donald Duck, et même de Mickey Mouse. La musique, toujours présente dans ces sketches animés, accompagnait, renforçait et amplifiait même le caractère drôle ou dramatique de l’histoire contée de ses sonorités classiques ou jazzées. C’était particulièrement vrai dans les saynètes animées sous la bannière Silly Symphony dans lesquelles, la plupart du temps, la musique classique était omniprésente. De grands films d’animation issus des Studios Disney suivront, depuis ce temps jusqu’à aujourd’hui, incorporant des musiques et des chansons déjà existantes ou de toutes nouvelles :

Fantasia (musiques de Bach, Tchaïkovski, Stravinski, etc, -1940) ;

La Belle et la Bête (The Beauty and the Beast, Céline Dion - 1991) ;

Aladdin (A Whole New World, Peabo Bryson/Regina Belle - 1992) ;

The Lion King (Can You Feel the Love Tonight, Elton John-1994) ;

Frozen - La Reine des Neiges (Let it Go, Idina Menzel - 2013).

(Pour ne nommer que ceux-là parmi la plus que centaine de films d’animation produits par les studios de Disney)

Plus tard, et en parallèle des Silly Symphonies, ce sera le thème d’entrée de la parade des personnages des Merrie Melodies et des Loonie Tunes qui nous feront nous agglutiner dans le salon. À l’instar de ce que fit Disney, la musique agrémentait les saynètes du lapin Bugs Bunny, du canard Daffy Duck, du putois Pepe le Pew, du chasseur de lapins Elmer Fudd, du cochonnet Porky Pig, du pirate Yosemite Sam, du chat Sylvester (Grosminet), de Tweety Bird (Titi) le canari, de la souris Speedy Gonzales, du coq Foghorn Leghorn, de Wile E. Coyote pourchassant sans cesse mais inutilement le Road Runner, …et de bon nombre d'autres personnages aussi farfelus les uns que les autres.

Bref, la musique devint rapidement indissociable du 9e art : on ne pourrait jamais plus imaginer un dessin animé sans musique.

La musique classique au service des « comics »

Autant les studios de Disney que ceux de la Warner Bros s’inspirèrent, pour l’histoire racontée dans leur œuvre, des grands maîtres de la musique classique pour créer le script d’un dessin animé, mais adapté à l’un des personnages de la maison.

Du Frédéric Chopin, du Johann Strauss II, Le Barbier de Séville de Jeoachino Rossini, du Robert Schumann, du Johannes Brahms, du Richard Wagner, etc. Dans un de ces dessins animés qui m’a le plus amusé, on voit Bugs Bunny, transformé en Maestro Leopold (Stokovski, le vrai !), arriver sur scène pour diriger un orchestre symphonique accompagnant un ténor ; les deux, autant les musiciens de l’orchestre que le chanteur, se verront pousser par lui au-delà de leur capacité de jeu et de chant… Hi-la-rant !

Tout jeunes, on pouvait ne pas savoir que cette musique s’appelait « classique » ; comme papa avait quelques connaissances dans ce domaine, on n’avait pas besoin de le prier pour qu’il nous renseigne sur ce vaste monde musical encore inconnu de nous.

Cette musique-là, le classique, on l’écoutait peu à la maison ; peut-être est-ce pour cette raison que je n’ai vraiment pas été tenté d’en consommer beaucoup… Plus tard cependant, je me convertirai quand même à un « certain » classique.

Pas à toute, non, car pour avoir été obligé, au cégep, d’en écouter pour en analyser le style et la forme, je me suis rebiffé un tantinet. Surtout sur les concertos brandebourgeois d’un certain auteur classique de renommée mondiale, concertos qui me semblaient copiés-collés les uns sur les autres. À l’école de musique du collège de Drummondville, dans mon cours « d’écoute des œuvres de Bach », il fallait noter le contrepoint joué par tels et tels instruments, et vérifier si la forme ternaire à l’italienne « vite-lent-vite » du concerto était respectée… Immanquablement, tristement même, toute notre attention focalisée sur la forme, nous faisait oublier de juste écouter, de savourer l’œuvre. J’aime bien J. S. Bach, mais pas tellement ses concertos brandebourgeois…

Au Séminaire de Trois-Rivières, en attendant que le film annoncé ne commence, on nous proposait une musique classique sans air, un peu terne, toujours le même air, me semblait-il même… C’était peut-être encore Bach et l’un de ses concertos de Brandeburg ?…

Le classique que j’aime bien fait partie, du moins pour la plupart des œuvres, de la période de l’histoire musicale dite « baroque ».

Voici des œuvres classiques qui me plaisent particulièrement : l’Adagio d’Albinoni, le Canon de Pachelbel, La Fugue en Sol majeur de Jean-Sébastien Bach, Le Boléro de Ravel, Les Valses pour piano de Frédéric Chopin, Le Concerto d’Aranjuez de J. Rodrigo, Clair de lune de Ludwig von Beethoven, les Grandes valses viennoises de Johan Strauss, et quelques autres encore… Los Indios Tabajaras sont 2 guitaristes d’Amérique du Sud qui se sont amusés à jouer des grands airs classiques sur leurs seuls deux instruments ; sur certaines pièces, ils font preuve d’une grande virtuosité, je ne vous dis que ça...

La musique de papa et maman

Avant l’apparition de la télévision canadienne, la musique était l’affaire de la radio et du disque 78 tours. Le Québec pudibond des années 1950 chantait et dansait bien sûr mais c’était très souvent des et sur des chansons tirées des albums de La bonne Chanson* – oui, toute autre chanson pouvait se voir qualifiée de « mauvaise » ! – de l’abbé Charles-Émile Gadbois, c’est-à-dire des chants traditionnels, patriotiques et, qui en sera surpris, religieux. Les danses, c’était des danses folkloriques et des gigues. Tout ça excluait par avance et d’emblée toutes formes d’allusions au sexe, à la sensualité, et toutes formes de rapprochements lascifs ou quelque peu intimes. On ne badinait pas alors avec ces choses-là, dans la très catholique et très prude province de Québec !

*Voir le texte des pages 234-236

Le violon de papa Joseph

Pendant près de 20 ans, mon papa Joseph et son groupe Les JRG (pour Joseph-Raymond Granger) ─ dont son grand frère Gérard faisait partie ─ ont, semaine après semaine, animé des après-midis et des soirées de danse dans les salles de Drummondville. Un peu de sa musique se retrouve sur un CD, immortalisant ainsi une de ses grandes passions : jouer du violon.

Chez nous, le violon de notre papa Joseph – oui, le violon était l’un de ses nombreux... violons d’Ingres –, n’était jamais bien loin. Quand il en avait le temps et l’envie, Joseph sortait son précieux instrument de sa cachette, un étui en bois de sa fabrication dont l’intérieur était capitonné de manière à le protéger des chocs et des « graffignes ».

Après avoir bien enserré son violon sous le menton, il enduisait les crins de son archet d’une substance résineuse jaunâtre qui s’appelle de l’arcanson, et s’assurait avant de jouer que ses quatre cordes, dans l’ordre de la plus grave à la plus fine appelée chanterelle, rendaient justement et précisément les sons attendus de sol-ré-la-mi. Sinon, il les ajustait en tournant de sa main gauche, par petits à-coups, l’une après l’autre, les quatre chevilles auxquelles elles étaient rattachées au bout du manche et, si nécessaire, en tournant précautionneusement de minuscules vis idoines pour obtenir un maximum de précision ; le son produit par la corde ainsi ajustée et réajusté était vérifié par un pizzicato lent et continu effectué par l’index de la main droite et il devait obtenir l’approbation de l’oreille exercée de l’instrumentiste.

Une fois ce cérémonial incontournable et solennel complété, plus ou moins long, cacophonique et fastidieux car il se faisait à l’oreille, Joseph interprétait, les uns après les autres, des « reels », des sets carrés, des valses, des polkas, bref, des airs et des mélodies de son époque. Je rappelle que Joseph était un violoneux, c’est-à-dire qu’il jouait du violon selon une méthode d’apprentissage à la mode dans son jeune âge qui s’appelle « l’apprentissage sur le tas », les jeunes imitant les plus vieux. C’est ainsi que fut transmise d’une génération à l’autre une multitude de chansons et de mélodies faisant partie du terroir folklorique qui, autrement, auraient pu se perdre à jamais.

Joseph n’était pas le seul violoneux du Québec ; d’autres, comme lui, qui avaient enregistré leurs « tounes » sur disques-vinyle 78 tours ou 33 tours, Ti-Blanc Richard, Ti-Noir Joyal, Monsieur Pointu (Paul Cormier), Lévis Bouliane, Isidore Soucy, pour ne nommer que ceuxlà, étaient beaucoup plus connus que mon papa. Oui, il suffisait d’une caractéristique physique particulière, la forme du nez, la couleur des cheveux, pour attribuer au violoneux un sobriquet qui devenait bien souvent son nom d’artiste ; à l’instar des Monsieur Pointu, Ti-Blanc Richard et Ti-Noir Joyal, Joseph le violoneux arborant une tignasse rousse, devint, logiquement, pour son public, Ti-Rouge Granger.

Adolescent, je l’ai déjà confessé en d’autres lieux et en d’autres circonstances, j’avais toujours la fierté un peu gênée d’accompagner mon père dans ses interminables séances musicales. Il connaissait un assez grand nombre de pièces qu’il jouait par cœur dans un ordre qui ne variait pas beaucoup d’une fois à l’autre ; de plus, le guitariste s’apercevait très tôt que l’accompagnement à la guitare devenait un tantinet répétitif et fastidieux : quatre valses en sol majeur, deux en ré majeur, trois « reels » en sol majeur... trois autres en la majeur, et presque toujours un patron de base inchangé de trois accords majeurs. Bref, assez rapidement, un gars ou une fille se tannait... Mes frères, mes sœurs sachant gratter la guitare, et moi, nous lassâmes un peu : mais je n’ai jamais vu Joseph, l’orgueilleux, Ti-Rouge Granger, quémander un accompagnateur lorsqu’il s’installait au salon pour jouer du violon. Jamais ! Il partait ses premières pièces seul, puis le temps passait... Moi, quand j’étais là, à la maison, je voyais ses yeux à mon papa qui, un tantinet moins fiers et orgueilleux que sa tête, imploraient une compagnie, silencieusement. Et, presque toujours, j’avais pitié : j’allais quérir l’instrument complémentaire au violon, la guitare, et j’allais m’installer sur une chaise, pas loin de lui.

Ce fut comme ça jusqu’au crépuscule de sa vie, même après que Joseph se fut relevé d’un infarctus l’ayant invalidé pour une bonne période de temps : plus de danses, plus de chants, plus de guitare, plus de violon. Il savait devoir faire un deuil complet de la danse, du chant et de la guitare, mais sa tête de cochon lui susurrait qu’il serait capable un jour de rejouer du violon. Sachez que, dès que son état lui permit de tenir un violon et de coordonner l’archet tenu d’une main et un pianotage de doigts sur le manche de l’autre, je me fis un devoir filial d’aller le rejoindre le plus souvent possible à son domicile et de l’accompagner, dans les deux sens de ce dernier mot, dans sa convalescence et sa réhabilitation difficile mais progressive de violoniste. Et, à force d’essayer, Joseph, l’orgueilleux, le persévérant, l’entêté, l’obstiné Ti-Rouge Granger, parvint à en rejouer plus que convenablement de son violon.

Plusieurs des pièces que papa jouait se retrouvaient dans la pile de disques 78 tours que nous avions à la maison : plusieurs valses et reels dont celui du pendu et celui de l’oiseau moqueur. S’y trouvaient aussi : le Minuit Chrétiens (1948) interprété par le ténor Raoul Jobin et les Disciples de Massenet et un disque de Clémence Desrochers : Les enfants d’ma sœur / L’enfant de Marie (1958). Tous ces disques-là se sont envolés vers le fond de la cour sous forme de frisbies. Un vrai « autodafé » volant de petits trésors.

Honte à nous, jeunes écervelés irespectueux et inconscients que nous étions alors de la valeur des choses !

Les « Soirées canadiennes »

Près de 300 villes, villages du Québec et d’ailleurs, (plus d’une vingtaine, 2 fois) ont participé à cette populaire émission. Le 17 septembre 1960, Louis Bilodeau recevait les gens de St-Félix-de Kingsey ; incidemment, la compagne des 20 dernières années de vie de mon papa Joseph, Aline Francœur, y a participé.

Soirée canadienne était l’émission-phare de ce courant de musique : elle fut d’abord diffusée localement sur les ondes de CHLT-Sherbrooke puis sur le réseau Télé-Métropole pour le bénéfice de l’ensemble du Québec. Louis Bilodeau a animé cette émission hebdomadaire du samedi soir pendant 23 saisons, soit de 1960 à 1983. Le concept général est celui-ci : recréer chaque semaine une veillée canadienne d’antan en mettant en valeur non seulement chacune des villes et chacun des villages « visités » – un petit film documentaire diffusé en début d’émission en faisait le panégyrique –, il mettait aussi en vedette les artistes de cette ville ou de ce village. On avait donc droit à des violoneux, à des « gigueux », à des chanteurs et chanteuses de chants traditionnels et folkloriques, à des chanteurs et chanteuses de chansons à répondre, et à des danseurs et danseuses de danses traditionnelles et folkloriques. Et il se trouvait, systématiquement, parmi les invités d’honneur de chaque émission, monsieur le maire de la municipalité visitée et son épouse, monsieur le doyen de la place et son épouse, et monsieur le curé (non, là, pas d’épouse… non mentionnée en tout cas !).

Le 20 juin 1977, Louis Bilodeau a animé la Soirée canadienne du Québec à l’Olympia de Paris, une émission bien spéciale bien accueillie par nos « cousins français » et produite par la société d’état, Radio-Canada. Ce spectacle mettait en vedette les artistes, chanteurs et danseurs, du Festival des Cantons de la région de l’Estrie ainsi que le violoniste Ti-Blanc Richard, aussi originaire de cette région. Ce dernier y fera une démonstration de ses talents de « violoneux » en jouant un « reel » tout en transformant en archet toutes sortes de choses hétéroclites : un mini-archet, une verge de 3 pieds – oui, ça se pouvait, et ça se peut encore, dans le système de mesures impériales –, une pipe au long tuyau, une hache, un bâton de hockey… Puis il demanda à un spectateur hésitant du nom de Jœ Dassin – oui, le chanteur – de venir bouger l’archet pendant que lui, Ti-Blanc, tournerait son violon de manière à lui faire jouer la mélodie. L’hilarité de Jœ Dassin tenant le susdit archet : un vrai beau moment de télé…

Soirée canadienne ? Une sympathique et joviale émission bon chic, bon genre, qui tentait de maintenir vivant tout un pan du patrimoine culturel traditionnel propre aux Canadiens-français que nous étions. Il faut reconnaître que ce patrimoine, bien qu’il existe toujours dans les mémoires archivistiques, ne prend désormais que bien peu d’espace dans la vie culturelle quotidienne des Québécois et des Québécoises des années 2000. Sauf aux Fêtes…

Le jazz des années 1930, toutes les formes de rock-blues des années 1940 et suivantes, la soul des années 1950, la pop, la pop-rock des années 1960, le disco des années 1970, le rap, le hip-hop, le punk, le slam, la house, le trash et le techno, plus récents, ont remplacé tout ça et ont relégué la musique traditionnnelle et les chansons à répondre aux oubliettes. Alors oui, on est rendu loin des rythmes traditionnels et des steppettes folkloriques hérités de nos ancêtres canadiens-français…

Ce répertoire « désuet » de chansons et ce folklore poussiéreux, on ne les ressort désormais qu’une fois par année, au Jour de l’An… pour se donner bonne conscience beaucoup plus que par goût, je crois bien.

Pourtant, dans les années 1970, l’émission Soirée canadienne fut parfois plus populaire, dans les Cantons de l’Est en tout cas, que la Soirée du Hockey qui la suivait dans l’horaire !

Le country-western

Dans les années 1950-1960 (et +), le country-western avait aussi ses adeptes et ses chantres. Les États-Unis nous envoyaient :

Chet Atkins (guitariste) : Galopping on the Guitar, Stardust, Yankie Doodle Dixie, et beaucoup d’interprétations à la guitare de chansons populaires, celles des Beatles, notamment ;

Gene Autry : Back in the Saddle Again, Be Honest With Me, Tears on my Pillow ;

Glen Campbell : By the Time I Get to Phœnix, Galveston, Rhinestone Cowboy, Whichita Lineman ;

Johnny Cash : Ring of Fire, Man in Black , I Walk the Line ;

Patsy Cline : Crazy (1961-Il faut voir C.R.A.Z.Y. le film québécois de

Jean-Marc Vallée (2005), pour entendre Crazy… et bien plus !) ;

John Denver : Take Me Home Country Roads, Sunshine on My Shoulder, Rocky Mountain High ;

Bobby Gentry : Ode to Billy Jœ, Mississipi Delta ;

The Jordanaires : In Them Old Cottonfields Back Home, Unloved, Unwanted ; ce groupe, qui chantait « mal aimé » et « non désiré », a fait les « back up vocals » d’Elvis Presley – et de beaucoup d’autres artistes connus, en passant – dans plus d’une centaine de ses chansons et ce, sur une période de 15 ans ;

Willie Nelson : Always on My Mind, Georgia on My Mind, To all the Girls I’ve Loved Before ;

Roy Orbison : Only the Lonely, Pretty Woman, California Blue, Blue Angel, Blue Bayou, Crying (seul en 1961 ; en 1987, en duo avec KD Lang), All I have to do is dream ; You got It, Handle With Care (Lui avec les Travelling Wilburys : George Harrison, Bob Dylan, Jeff Lynne et Tom Petty ;

Buck Owens : Act Naturally, I’ve Got the Tiger by the Tail ;

Patti Page : How Much Is That Doggie in the Window, Tennessee Waltz, Fly Me to the Moon ;

Dolly Parton : Jolene, I Will Always Love You (eh oui, c’est sa chanson à elle !), Islands In the Stream ;

Kenny Rogers : Lady, Lucille, The Gambler ;

Hank Snow : The Golden Rocket, I’m Moving On ;

Lucille Starr : Crazy Arms, Colinda, Send Me No Roses, French Song;

Hank Williams : Lovesick Blues, Jambalaya ;

Tammy Wynette : Stand by Your Man, D.I.V.O.R.C.E. ;

Et beaucoup d’autres artistes encore…

Au Québec, on pouvait entendre les artistes country-western suivants :

Le Soldat Lebrun: L’adieu du soldat, (voir l’info de la page 115) ;

Oscar Thiffault : Le rapide blanc (vendu à plus de 500 000 exemplaires !), La cabane à sucre ;

Marcel Martel : Un coin de ciel, J’entends le train, Cœur de maman, À qui l’p’tit cœur après neuf heures ;

Sa fille Renée Martel : Un amour qui ne veut pas mourir, Cowgirl dorée, Nous on aime la musique country ;

Lévis Bouliane : Quand le soleil dit bonjour aux montagnes ;

Paul Brunelle : La chanson du prisonnier, Mon enfant je te pardonne, Bonne nuit mon amour ;

Paul Daraîche : T’envoler, Une croix sur ton nom ; Sa sœur Julie Daraîche : Que la lune est belle, Ce soir mon cœur fait mal, Les cowboys du Québec ;

Lévis Bouliane : À ma fenêtre, Peine d’un cœur ;

André Breton : Un jour à la fois (une chanson aux dizaines de couplets, reprise par maints chanteurs et chanteuses dont Renée Martel, Chantal Pary, Ginette Reno, Georges Hamel, etc. ;

Willie Lamothe : Je suis un cowboy canadien, Mille après mille, Je chante à cheval, Allô allô petit Michel (en l’occurrence, Michel « Willie » Lamothe, futur bassiste d’Offenbach) ;

Et encore bien d’autres chanteurs, chanteuses country-western…

Le Ranch à Willie

Willie Lamothe (1920-1992) est considéré comme un pionnier de la chanson country-western au Québec. Fort populaire, il aurait vendu plus de 6 millions de disques et ce, dans un style de musique trop souvent boudé par l’élite et les journalistes culturels. Le Ranch à Willie, c’est aussi une chanson de composée et interprétée par Willie Lamothe.

De 1970 à 1976, Willie Lamothe, a animé à Télé-Métropole, une émission appelée Le Ranch à Willie où, en compagnie de son ami guitariste Bobby Hachey, il recevait les nombreux – beaucoup plus nombreux et beaucoup plus prolifiques que l’on a tendance à le penser – artistes country-western québécois. Quelques années plus tôt, en 1963, Marcel Martel avait fait de même à l’antenne de la télé sherbrookoise CHLT : il a animé une émission éponyme countrywestern avec sa fille Renée qui n’était alors âgée que de 17 ans et qui, déjà, était bien belle à mon goût, et qui chantait si bien…

De nos jours, le country-western reste populaire, mais il est toujours peu visible sur les ondes-télé grande écoute : il y a tout de même l’excellente chanteuse Guylaine Tanguay qui anime Tout simplement country, sur ARTTV et Ici Radio Canada Télé. Mais les vrais amateurs de cette musique vont la voir, l’entendre et, surtout, ils vont la vivre chaque automne de chaque année au Festival western de St-Tite.

Les chansons de maman Lorraine

Ma maman Lorraine aimait bien écouter la chanson française, omniprésente à la radio des années 1950-1960 :

Édith Piaf : Milord, Je ne regrette rien, L’hymne à l’amour, La vie en rose), et bien d’autres. Édith Piaf… si petite et si grande ! ;

Charles Aznavour : La bohème, Hier encore, La mamma, Emmenez-moi, Que c’est triste Venise, etc. Charles Aznavour, c’est un chanteur français (d’origine arménienne) que j’ai boudé étant jeune mais que j’ai redécouvert plus tard avec plaisir et admiration… Cependant, adolescent, j’avais bien aimé Les plaisirs démodés (1972) dès sa sortie. Comme quoi les générations (nos cercles de goûts musicaux) se rejoignent toujours quelque part ;

Charles Trenet (Le fou chantant) : Y’a d’la joie, La mer ;

Jean Sablon : Vous qui passez sans me voir, C’est si bon, J’attendrai ;

Henri Salvador : Le lion est mort ce soir (version française de The Lion Sleeps Tonight) ;

Maurice Chevalier : Valentine, Sous les ponts de Paris ;

Tino Rossi : Marinella, Petit Papa Noël, Buenas noches mi amore, J’avais vingt ans, Maman la plus belle du monde ;

Enrico Macias : Dis-moi ce qui ne va pas, Enfants de tous pays, Noël à Jérusalem, Un rayon de soleil ;

Georges Guétary : Cet anneau d’or, Robin des bois ;

Marcel Amont : Un Mexicain basané ;

Gilbert Bécaud : Et maintenant, C’est en septembre, Je reviens te chercher, L’important, c’est la rose ;

Les Compagnons de la chanson : Les trois cloches, Gondolier, Bras dessus bras dessous ;

Yves Montand : Les feuilles mortes, C’est si bon, La bicyclette ;

Marcel Mouloudji : Le déserteur (1954 - en 1964, Serge Reggiani sortira une version extraordinaire de cette chanson-là), Un jour tu verras ;

Juliette Gréco : Sous le ciel de Paris, Les feuilles mortes ;

Barbara : L’aigle noir, Dis, quand reviendras-tu ? ;

Lucienne Boyer : Parlez-moi d’amour, Que reste-t-il de nos amours ;

Tant d’autres comme eux et comme elles ont chanté l’amour durant ces deux décennies ; tous ces chanteurs, toutes ces chanteuses distrayaient et faisaient rêver nos mamans d’antan, captives de leur foyer à cause de leur nombreuse famille découlant du rôle, presque exclusif, de procréatrices d’enfants que leur imposaient alors la société civile et la religion catholique.

Un peu d’enchantement musical devait sans doute leur faire oublier, pour quelques instants du moins, leur « prison » familiale, bien tenue, mais pas toujours rose, il va sans dire. Ah, rêver !…

Ce qui a beaucoup fait rêver nos mamans, et maman Lorraine aussi, peut-être encore plus que les chanteuses et chanteurs français, ce sont les crooners américains : Dean Martin, Tom Jones, Andy Williams, Engelbert Humperdinck, Frank Sinatra, etc… et un canadien : Paul Anka. Chacun de ces chanteurs de charme chantait des ballades bien orchestrées, lyriques, sirupeuses à souhait, mais aux airs accrocheurs et romantiques, et qui furent souvent de grands succès mondiaux :

Nat King Cole : Smile, Unforgettable (En solo en 1952, mais, en 1992, en duo par image-télé, avec sa fille Nathalie) ;

Paul Anka : Diana, You Are My Destiny, Put Your Head on My Shoulder, Puppy Love, Time of My Life ;

Tony Bennett : Because of You, Smile, I Left my Heart in San Francisco ;

Pat Boone : Quando Quando Quando, Speedy Gonzales, Love Letters in the Sand, Tutti Frutti, Ain’t That a Shame ;

Perry Como : Arrivederci Roma, Feelings, It’s Impossible, Smile (une composition de Charlie Chaplin), Till the End of Time ;

Tom Jones : She’s a Lady, Delilah , What’s New Pussy Cat ? ;

Engelbert Humperdinck : Release Me et The Last Waltz ;

Johnny Mathis : Chances Are, A Certain Smile, Midnight Cowboy ;

Frank Sinatra : My Way (une traduction de Paul Anka de Comme d’habitude du Français Claude François), Strangers in the Night, Fly me to the Moon, et le méga-hit de Noël, White Christmas ;

Dean Martin : That’s Amore, Volare, Everybody Loves Somebody Sometimes, Buena Sera, Let it Snow Let it Snow ;

Andy Williams : Moon River et Can’t Help Falling in Love ;

Fred Astaire: Funny Face, Night & Day, Crazy Feet ;

Gene Kelly : Singin’ in the rain, ‘SWonderful ;

Bobby Vinton : Mr Lonely, Blue Velvet, Roses are Red.

Oui ! Maman aimait bien ça écouter toutes ces chansons-là, autant françaises qu’anglaises, soit à la radio, soit à la télé. Ce nouvel appareil fraîchement installé dans le salon, permettait de capter, selon les caprices des ondes hertziennes, les émissions provenant des États-Unis et qui mettaient en vedettes, comme animateurs ou comme invités, ses crooners tant aimés. Eh oui, désormais, elle pouvait les voir « ses » beaux crooners qui la faisaient tant rêver :

The Frank Sinatra Show, diffusé sur CBS de 1950 à 1952, puis sur ABC en 1957 ;

The Dean Martin Show sur NBC (de 1965 à 1978), dont le thème musical était son hit de 1964, Everybody Loves Somebody… ;

The Andy Williams Show lui aussi sur NBC de 1962 à 1971.

Il y eut aussi d’autres « shows » étatsuniens comme The Perry Como Show, The Danny Kaye Show, The Sonny and Cher Show sur CBS de 1971 à 1974 et The Lawrence Welk Show sur ABC et son grand orchestre « ballroom », de 1955 à 1971 qui, eux aussi, fréquemment, invitaient des crooners à leurs émissions.

Tous ces « shows » télévisés diffusés des États-Unis, présentaient autant des prestations des artistes du temps, que des sketches ou des stand-up humoristiques. Mais, contrairement à ce qu’on pourrait déduire des derniers paragraphes, il n’y avait pas que des hommes dans le firmament des vedettes américaines ou anglaises, il y avait aussi des femmes ; les figures féminines de la chanson de ce temps-là étaient :

Judy Garland : Over the Rainbow, Fly Me to the Moon ;

Julie Andrews : The Sound of Music, Edelweiss ;

Petula Clark : Dance On (Je me sens bien auprès de toi), Downtown (Dans l’temps), I Will Follow Him (Chariot), The Last Waltz (La dernière valse), This Is My Song (C’est ma chanson). Particularité bien personnelle, Petula Clark, qui parlait bien français, interprétait ses propres versions pour la France et le Québec ;

Bette Davis : All About Eve, Jezebel, The Letter ;

Ella Fitzgerald : Summertime, Cry Me a River, Mac the Knife ; en 1987, France Gall chantera : Ella elle l’a (de Michel Berger) ;

Connie Francis : Tennessee Waltz, Stupid Cupid, Que Sera Sera, Never on Sunday, Who’s Sorry Now ? ;

Aretha Franklin : Respect, You Make Me Feel Like a Natural Woman ;

Patsy Cline : Crazy, You Belong to Me, Tennessee Waltz ;

Shirley Bassey : Goldfinger, Diamonds Are Forever, Never Never Never, This Is My Life. Et, beaucoup plus tard, en 1987, elle offrira une magnifique interprétation d’une chanson magnifique de Yello : The Rythm Divine... qui est absolument divine ! (Aucun lien de parenté avec le Rythm Divine de Enrique Iglesias, sorti en 1999, qui est une bonne chanson aussi, je l’admets volontiers) ;

Roberta Flack : The First Time Ever I Saw Your Face, Killing Me Softly With His Song ;

Et beaucoup d’autres chanteurs et chanteuses, bien entendu.

L’ère des cabarets : Montréal, ville ouverte

Une réputation de « ville ouverte » pour Montréal se répandit rapidement dans les années 1920 en raison de la Prohibition condamnant la vente et la consommation d’alcool décrétée aux États-Unis et qui dura jusqu’en 1933. Montréal profita alors d’une prolifération d’artistes étatsuiens de toutes catégories venus y exercer leur métier, soit des chanteurs, des chanteuses, des musiciens, des fantaisistes, des danseurs, etc. Prolifération d’artistes veut dire prolifération de lieux de spectacles pour les accueillir : en conséquence, pour fournir à cette demande, maints clubs, cabarets, bars, restos-bars ouvrirent leurs portes dans la métropole durant ces 2 décennies.

Le « variété » vit le jour et gagna rapidement en popularité.