Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Renaissance du livre

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

Créé par les Nations unies, le Tribunal pénal international pour le Rwanda a été chargé d’arrêter et de juger les principaux responsables du génocide des Tutsi en 1994. Si les génocidaires furent au départ relativement facilement arrêtés, au fil du temps, il devint de plus en plus difficile de leur mettre la main dessus. En 2002 fut donc créée une cellule de « traqueurs ». Grâce à la collaboration (parfois anonyme) d’une demi-douzaine de membres de cette équipe, ce livre raconte la traque d’une dizaine de génocidaires et les multiples embûches qui ont entravé les recherches de la cellule spéciale : protection de certains gouvernements africains, cécité du Vatican, difficultés d’organiser des opérations conjointes et coordonnées dans le temps, impossibilité de se rendre dans les forêts du Kivu voisin en raison des guerres qui s’y déroulent depuis 20 ans... Le récit des traques présentées dans cet ouvrage permet de saisir combien la tâche était difficile à relever pour ces enquêteurs qui se sont pourtant dévoués corps et âme à ce travail aussi difficile que minutieux. Au travers de ces exemples, nous reviendrons aussi sur quelques facettes peu connues du génocide rwandais comme le fonctionnement de la sinistre radio RTLM ou l’assassinat de la dernière reine du Rwanda, Rosalie Gicanda.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 308

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

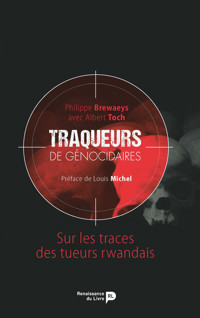

Traqueurs de génocidaires

Avenue du Château Jaco, 1 - 1410 Waterloo

www.renaissancedulivre.be

Renaissance du Livre

@editionsrl

Traqueurs de génocidaires

Philippe Brewaeys avec Albert Toch

Couverture : Emmanuel Bonaffini

© Renaissance du livre, 2015

Tous droits réservés. Aucun élément de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans une banque de données ni publié sous quelque forme que ce soit, soit électronique, soit mécanique ou de toute autre manière, sans l’accord écrit et préalable de l’éditeur.

Philippe Brewaeys

avec Albert Toch

Traqueurs de génocidaires

Sur les traces des tueurs rwandais

Ce livre est dédié au million de victimes du génocide des Tutsi

Préface

Au moment où le Tribunal pénal international pour le Rwanda ferme ses portes, c’est avec un très grand intérêt que je me suis plongé dans la lecture du livre de Philippe Brewaeys et Albert Toch. Très documenté, précis, fourmillant de détails extrêmement significatifs, il met pour la première fois en lumière le travail de fourmi réalisé dans l’ombre par une poignée d’hommes pour que les principaux organisateurs du génocide des Tutsi et des opposants hutus rwandais ne restent pas impunis. Les auteurs ont aussi le grand mérite de braquer à nouveau les projecteurs sur ce dernier génocide du xxe siècle que, le temps passant, nos consciences occidentales ont quelque peu tendance à oublier. Comme une piqûre de rappel, ce travail de mémoire est donc indispensable.

Mon pays, la Belgique, a lui-même tourné la page de sa relation passée avec le Rwanda pour forger une relation saine, d’égal à égal. Car à l’époque du génocide, nous aurions pu, ou plutôt dû, agir différemment afin d’empêcher le génocide des Tutsi. Très rapidement, en décembre 1997, la commission d’enquête du Sénat de Belgique rendait son rapport à l’issue d’un débat parlementaire approfondi, basé sur des investigations poussées, de nombreuses auditions et la déclassification de toutes les archives officielles concernant ces tragiques événements. La conclusion de ces travaux était incontournable : il était normal que la Belgique assume sa responsabilité morale dans le drame rwandais. Feindre d’ignorer les manquements de nos autorités aurait injustement laissé porter aux seuls Rwandais le poids de ce traumatisme.

C’est pourquoi, même si notre famille politique n’était pas au gouvernement à l’époque des faits, au nom de la continuité des institutions, le 7 avril 2000, le Premier ministre de l’époque, Guy Verhofstadt, a présenté nos excuses au peuple rwandais, assumant ainsi notre part de responsabilité. Sans elles, les rescapés, les familles des victimes et le peuple rwandais dans son ensemble auraient continué à porter seuls la responsabilité du génocide et la douleur des faits passés. Reconnaître les erreurs et les injustices du passé et affirmer que nous partagions la responsabilité de cet effroyable gâchis humain ouvrait, à nos yeux, la voie à la nécessaire réunification du cœur et de l’esprit de tous les citoyens du pays des Mille Collines. Cette relecture strictement objective de notre histoire tragiquement commune, menée en 1997 par Guy Verhofstadt en tant que rapporteur de la commission sénatoriale d’enquête, rendait justice à toutes les victimes du génocide, y compris nos dix paras-commandos assassinés en mission à Kigali.

La date n’avait rien d’anodin : six ans auparavant, jour pour jour, l’histoire du Rwanda avait basculé. Pour ma part, à l’époque, en tant que vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, je souhaitais rendre sa place à l’humanisme dans les relations internationales, vision partagée par l’ensemble du gouvernement.

« Au nom de mon pays, je m’incline devant les victimes du génocide. Au nom de mon pays, au nom de mon peuple, je vous demande pardon. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, je suis venu vous dire au nom de la Belgique que nous voulons, avec vous, reconstruire un monde meilleur, plus généreux, plus juste. […] Il faut que le monde se souvienne toujours de l’horreur perpétrée ici. Nous devons trouver la force et la volonté de ne plus jamais tolérer de tels massacres, qui font injure à l’intelligence et aux valeurs essentielles de l’humanité », déclara Guy Verhofstadt dans son discours d’excuses. Le silence, dans l’assemblée, était impressionnant, l’émotion intense.

Revenons un instant sur le livre de Philippe Brewaeys et Albert Toch. Empreint d’humanisme, il ne se contente pas d’accumuler des anecdotes policières mais revient aussi sur le contexte historique des événements et sur leurs conséquences. Par exemple, lorsqu’il décrit l’état du pays quelques mois après le génocide : ministres et procureurs payés en sacs de haricots et de riz, destruction quasiment totale de l’appareil judiciaire et des infrastructures en général... Nos excuses étaient donc nécessaires, mais loin d’être suffisantes. « Clôturer » les chapitres les plus sombres de notre histoire commune était le point de passage indispensable afin de pouvoir bâtir une nouvelle relation basée sur le respect mutuel, la solidarité et le partenariat, en excluant toute arrière-pensée néo-colonialiste.

En tant que commissaire européen au développement et à l’aide humanitaire, je me suis rendu à plusieurs reprises à Kigali. Chaque fois, j’ai pu constater l’engagement du peuple rwandais dans la reconstruction du pays et la volonté de réconciliation. Depuis plus de dix ans, tout comme le gouvernement belge, je me suis personnellement engagé aux côtés du Rwanda. Près de vingt ans après le génocide, j’ai à cœur de défendre dans toutes les instances le chemin parcouru par ce pays, son refus avec force de la résignation et sa détermination à forger un destin ambitieux. Il est de mon devoir de prendre parti pour empêcher que d’aucuns ne ternissent le bilan de ceux qui ont pris le destin de leur peuple en main.

Je suis particulièrement heureux de voir que le Rwanda se développe de manière extrêmement positive sur les plans économique, social et politique. Il est significatif et encourageant de constater que la volonté politique des autorités rwandaises est forte, que grâce à une démarche volontariste et systématique le pays se redresse fortement. On y sent une volonté déterminée de réussir le développement en associant le plus de citoyens possible, en donnant une place exemplaire aux femmes dans la politique, l’économie et l’humain. D’aucuns expriment des attentes impatientes que l’on peut sans doute comprendre. Mais quand on sait d’où vient ce pays et l’horreur que ce peuple a vécue, l’on ne peut qu’être impressionné des progrès réalisés dans la plupart des domaines. Aucune œuvre humaine n’est parfaite. Le Rwanda joue un rôle important dans la région des Grands Lacs et on forme le vœu qu’elle contribue à la stabilisation de cette zone du monde où le malheur frappe tant d’êtres humains.

La réconciliation est toujours difficile et douloureuse. Toutefois, elle est le chemin incontournable pour retrouver la paix et l’harmonie qui forgent le ciment d’un peuple. Il faut de la volonté, de la lucidité et de l’humilité pour oser emprunter cette voie. Et plus encore, il faut assumer l’exigence de vérité, qui est une œuvre commune.

Je tiens donc à remercier Philippe Brewaeys et Albert Toch pour leur ouvrage qui a le grand mérite de rappeler à chacune et chacun ce drame innommable qu’a été le génocide des Tutsi. Et que la réconciliation passe aussi par la justice, une œuvre humaine, par nature, donc, imparfaite. Mais indispensable.

Louis Michel Ministre d’État, député européen et coprésident de l’Assemblée parlementaire acp-ue

Introduction

Bruxelles, 6 août 1993, lobby de l’hôtel Hilton. La Belgique s’apprête à enterrer le roi Baudouin, décédé d’une crise cardiaque le 31 juillet dans sa villa de Motril (Espagne) où il passait ses vacances en compagnie de son épouse, la reine Fabiola. L’organisation des funérailles a pris du temps, les trois quarts des chefs d’État de la planète ayant tenu à y assister. À l’hôtel Hilton sont logés, entre autres, le roi d’Espagne Juan Carlos, l’empereur du Japon Akihito, les présidents croate et israélien ainsi que le prince héritier de Thaïlande, présenté comme le filleul du roi Baudouin. Le dictateur congolais Mobutu n’a pour sa part pas été invité. En revanche, venu d’un tout petit pays d’Afrique centrale – le Rwanda –, Juvénal Habyarimana se trouve à Bruxelles pour assister aux funérailles. À ses côtés, ni épouse ni ministre, mais bien six membres de la sécurité rwandaise issus de la même région que le président, le Nord-Ouest. Un détail qui prendra bientôt toute son importance.

Habituellement, la seule Sûreté de l’État, le service de renseignements civil, a la charge de la sécurité des personnalités sur le territoire belge. Vu l’ampleur de la tâche – quelque 150 chefs d’État et de gouvernements sont présents à Bruxelles –, tous les services de sécurité nationaux sont cependant mobilisés. Au soir du 6 août 1993, le commissaire divisionnaire Albert Toch, sous le nom de code « Papa Two », est aux commandes de la sécurité dans le lobby du Hilton. Titulaire d’un diplôme en sciences économiques, politiques et sociales ainsi que licencié en criminologie, il est également diplômé en police scientifique. Dans la police judiciaire, il a mené sa carrière tambour battant. Entré comme inspecteur en 1977, il est passé commissaire en 1982, commissaire principal en 1990 et occupe le poste de commissaire divisionnaire depuis quelques mois seulement.

Il y a vingt ans, la sécurité n’était pas aussi stricte qu’aujourd’hui. Ainsi, dans l’après-midi, une journaliste japonaise vient trouver Albert Toch pour lui demander la permission d’approcher l’empereur Akihito au moment où il traverserait le lobby de l’hôtel. Au Japon, impossible de l’aborder de la sorte, tant le protocole y est strict. « Je n’y voyais pas d’inconvénient et lui ai dit de rester “collée” à moi par mesure de sécurité », souligne le commissaire divisionnaire. « L’empereur l’a effectivement remarquée et lui a dit quelques mots. Elle lui a répondu, courbée en deux, puis s’est évanouie dans mes bras. »

Dans la foulée des accords d’Arusha

Si la Belgique pleure son défunt roi, la planète n’en continue pas moins de tourner. Ainsi, depuis le mois d’octobre 1990, une guérilla menée par le Front patriotique rwandais (fpr), mène la vie dure au régime hutu du président Juvénal Habyarimana. Cette rébellion est essentiellement constituée de réfugiés tutsis qui ont fui les massacres des années 1950-1970. Voilà des années qu’ils réclament de pouvoir rentrer au pays. Comme cela leur a toujours été refusé, ils n’ont eu d’autre solution que de prendre les armes. Néanmoins, en 1993, les choses semblent s’arranger. Le 4 août, deux jours avant d’arriver à Bruxelles, Juvénal Habyarimana était en Tanzanie où il signait avec le président du fpr, Alexis Kanyarengwe, les fameux accords de paix d’Arusha. Le lendemain de la signature de ces accords, Habyarimana les qualifie cependant de « chiffon de papier ». Les extrémistes de son camp ne veulent en aucun cas partager le pouvoir avec les Tutsi, et encore moins appliquer le volet militaire des accords dont les conséquences seraient catastrophiques pour les Hutu. En effet, alors que l’armée d’Habyarimana compte 50 000 hommes, la nouvelle armée prévue par les accords ne serait plus composée que de 13 000 soldats, y compris ceux du fpr. Sur le plan militaire, le fpr a obtenu 40 % des hommes de troupe et 50 % des postes de commandement. À l’inverse, deux tiers des Forces armées rwandaises (far) d’Habyarimana devront être démobilisés et nombre d’officiers originaires de la région natale du président seront mis à la retraite.

Militaires factieux et étrange rencontre

À l’exception de quelques rares responsables des far, personne ne sait qu’il existe déjà au Rwanda une organisation clandestine regroupant des officiers extrémistes qui s’est baptisée Amasasu, acronyme de l’« Alliance des militaires agacés par les séculaires actes sournois des unaristes », les unaristes étant les membres du parti panafricain créé par les royalistes en 1962. Mais en kinyarwanda, la langue du pays, Amasasu signifie « les balles ». Cette sorte d’oas1 rwandaise veut continuer la guerre, écarter les Tutsi du pouvoir et organiser des massacres. Elle publie même une liste de personnes à tuer. Dès avril 1993, un an avant le génocide, le service de renseignements militaire belge s’inquiète de ce qui se trame autour du président : « Dans son entourage, il existe effectivement un noyau de “durs” qui sont prêts à tout pour ne pas perdre les privilèges que leur octroyait l’ancien régime. Parmi ces durs, il y a des chefs militaires2. »

Revenons au lobby du Hilton. Le 6 août 1993, en début de soirée, un petit groupe d’hommes noirs s’approche d’Albert Toch et lui demande si le président est bien logé au Hilton. On passe un coup de fil à la suite présidentielle qui marque son accord pour que le groupe monte, guidé par le chef de la sécurité présidentielle. Il s’agit de Rwandais, à l’évidence membres du fpr, venus d’Allemagne pour discuter avec le président deux jours seulement après la signature des accords d’Arusha et au lendemain de sa déclaration fracassante. Pour solliciter cet entretien, ils sont arrivés après qu’Albert Toch a remplacé son collègue, le commissaire Glenn Audenaert (nom de code « Sun Ray »), à la sécurité du Hilton. Pourquoi ? Janpiet Callens, un ancien collègue d’Albert Toch, apporte un élément de réponse : « Un week-end de 1982, alors que je travaillais dans mon bureau à la pj – je venais de quitter la gendarmerie – j’ai entendu de drôles de bruits dans le couloir et là, surprise : j’ai vu un grand noir qui se baladait dans les couloirs en rollers3. Je suis allé voir le chef du service de garde pour lui demander qui était ce monsieur et il m’a répondu que c’était un des commissaires. J’étais ahuri : à la gendarmerie, où j’avais travaillé pendant des années, il n’y avait aucun Black. » Fait rarissime en effet, à l’époque, dans la police belge.

Des racines régionales

L’information n’est cependant pas tout à fait correcte. Albert Toch est métis. Il est né au Congo, dans le massif du Masisi, une région du Nord-Kivu qui jouxte le Rwanda. Son père, belge, fut un temps le capitaine d’un navire qui, sur le lac Kivu, assurait la liaison entre Goma et Bukavu, chefs-lieux des Nord et Sud-Kivu. Sa mère est d’origine rwandaise, issue d’une famille partie s’installer au Congo à la fin du xixe siècle. Après avoir vécu quatre ans à Kigali, il est envoyé à Bruxelles fin mai 1960 pour y poursuivre sa scolarité. Lui qui vient d’une région équatoriale où le soleil se lève tous les jours vers 6 h et se couche à 18 h, il est frappé de ce qu’il fasse encore clair à 22 h. Sa sœur Nicole, aujourd’hui décédée, passera quasiment toute sa vie dans le Masisi à la tête d’un élevage de vaches qui comptera jusqu’à 5 000 têtes de bétail. Elle fera partie de ces centaines d’éleveurs (dont de nombreux Tutsi) spoliés par le massacre de leurs troupeaux par les génocidaires en fuite et amenés au Congo/Zaïre par l’opération militaire française Turquoise. Depuis 1960, Albert Toch n’a effectué que deux courts séjours au Rwanda, en juin 1982 et août 1990, rendant visite à son frère qui y exploitait une petite mine. Il ne reverra le Masisi qu’en 2008, au cours d’une de ses missions de « traqueur ». Mais n’anticipons pas…

Toussaint sanglante

En 1960, son arrivée à Bruxelles n’est pas motivée par la seule scolarité. Des événements ont, déjà, ensanglanté le Rwanda où les enfants métis, comme lui, surtout s’ils sont de mère tutsie, ne sont plus les bienvenus. En effet, la « révolution sociale hutu » a débuté en 1959. Elle est alors soutenue par l’Église catholique et ses appareils de l’Action catholique (syndicats, coopératives...) ainsi que par l’évêque de nationalité suisse Mgr André Perraudin. En novembre de la même année se déroule la « Toussaint sanglante » : certains Blancs sont la cible de jets de pierres et, surtout, on assiste aux premiers massacres de Tutsi. Des dizaines de milliers d’entre eux prennent la fuite vers les pays limitrophes du Rwanda4. L’oncle maternel d’Albert Toch, prénommé Alphonse, militait à l’Union nationale rwandaise (unar), interdite au Rwanda en 1964. « Il cachait chez lui des tracts de son parti », explique Albert Toch. « Il est passé au travers de toutes les crises qui ont ensuite secoué le Rwanda. Mais en avril 1994, il sera assassiné par des voisins à qui il offrait pourtant de la bière. Son fils, lui, avait rejoint la rébellion du fpr en 1992. »

La révolution sociale hutu est emmenée par le mouvement démocratique républicain Parmehutu dirigé par Grégoire Kayibanda. Formé par l’Action catholique belge et conseillé par l’administration coloniale belge, il est l’ex-secrétaire de Mgr Perraudin. En finançant ses sociétés coopératives, l’Action catholique belge a contribué à la grande popularité de Kayibanda et à son élection en tant que président de la première République rwandaise en 1961. Pour tenter d’éclairer la complexité de la société rwandaise qui échappe souvent au lecteur occidental, citons deux exemples : en 1959, lors de la création de l’unar, son président François Rukeba était... hutu. À l’inverse, en 1994, le président de la sinistre milice génocidaire Interahamwe, Robert Kajuga, était... tutsi.

Originaire d’Afrique centrale, Albert Toch s’est beaucoup intéressé à la région et a participé sans le savoir, au début des années 1990, à des soupers au profit du fpr : « J’ai été étonné d’être invité à tant de fêtes rwandaises à cette époque, alors qu’avant, cela restait anecdotique. » C’est d’ailleurs un des organisateurs de ces fêtes qui a orienté les militants venus d’Allemagne vers sa personne afin de rencontrer le président Habyarimana au Hilton.

Que s’est-il dit entre Juvénal Habyarimana et la délégation du fpr lors de la réunion qui s’est tenue dans la suite présidentielle à Bruxelles ? Nous n’en savons rien. Habyarimana a-t-il voulu jouer un double jeu ou maintenir le dialogue avec le fpr ? L’absence de son épouse ou de tout ministre lors de cette rencontre lui a-t-il permis d’échapper aux griffes de son clan et surtout de sa belle-famille, l’Akazu, la « petite maison », sorte d’association affairiste, voire mafieuse, composée de proches de son épouse Agathe Kanziga ? Il ne pourra plus répondre à nos questions. Le 6 avril 1994, quelques mois après l’enterrement du roi Baudouin, son avion est abattu en début de soirée. C’est le signal qu’attendaient les génocidaires pour entamer leur sinistre « travail ».

Dans le lobby du Hilton, Albert Toch ne sait pas encore que le génocide des Tutsi et les massacres d’opposants hutus vont bouleverser sa vie ainsi que celle d’autres policiers. Pendant plus de dix ans, il va traquer les responsables du génocide pour le compte du Tribunal pénal international pour le Rwanda (tpir) que l’onu a installé à Arusha. C’est cette traque que nous allons vous faire vivre de l’intérieur.

Chapitre 1

« Radio la Haine »

Baranyishe (« Ils m’ont eu, ils m’ont tué », en kinyarwanda). Ce 17 avril 1994, celles et ceux qui écoutent la Radio Télévision Libre des Mille Collines (rtlm) entendent ce cri en même temps qu’une grosse explosion5. Voilà huit jours que le génocide des Tutsi a commencé. rtlm, surnommée « Radio la Haine », exhorte en continu le « peuple majoritaire » (les Hutu) à aller « au travail », sinistre euphémisme qui désigne en réalité l’élimination des Tutsi et des opposants hutus.

Suite aux accords de paix d’Arusha conclus en août 1993, l’Armée patriotique rwandaise (apr), la branche armée du fpr, a envoyé à Kigali un bataillon de 600 hommes cantonnés dans les locaux du Parlement, rebaptisé des années auparavant Conseil national de développement (cnd). Déployé en position de défense le 7 avril en début d’après-midi, encerclé par les militaires des Forces armées rwandaises (far), la Garde présidentielle et les milices, ce bataillon ne peut ni venir au secours de la population ni résister longtemps sans renforts.

Depuis l’été 1993, l’apr a installé son haut commandement, dirigé par James Kabarebe, le bras droit du général Paul Kagame, à Mulindi, bourgade située à quelque 80 kilomètres au nord de la capitale, à quelques encablures de la frontière ougandaise. James Kabarebe : « Nous avons appris l’incident de l’avion dans la nuit du 6 au 7 avril, en écoutant les communications des far, les militaires de l’ancien régime. Par la suite, nous l’avons entendu sur la radio rtlm puis sur radio Rwanda. Nous n’étions pas préparés. Cette nuit-là, une réunion du haut commandement a été convoquée aux alentours de minuit par le général Paul Kagame, en raison des tueries qui avaient commencé à Kigali, comme nous l’avait signalé le bataillon de 600 hommes qui se trouvait au cnd. L’apr n’a commencé à quitter ses positions dans le nord, autour de Mulindi, qu’à partir du 8 avril, soit deux jours après l’incident de la chute de l’avion. C’était la réponse aux tueries qui avaient commencé à Kigali dans la nuit du crash6. »

Faire taire « Radio la Haine »

À pied, les troupes de l’apr mettent trois jours pour rejoindre Kigali et conquérir une position stratégique, le mont Rebero, qui domine la capitale depuis le sud. Endroit stratégique, mais aussi symbolique. Le président Habyarimana y possède l’hôtel Horizon. C’est là qu’il loge ses hôtes de marque, mais on s’y livre aussi à des activités moins avouables. Ainsi, trois réunions destinées à récolter des fonds pour financer la milice génocidaire Interahamwe7, la milice du parti de Juvénal Habyarimana, se sont tenues à l’hôtel Horizon. Fin novembre 1993, le président y a aussi dirigé une réunion au cours de laquelle il a été décidé de distribuer des grenades, des fusils, des machettes et d’autres armes aux milices8.

Le lundi 11 avril 1994, vers 16 h, l’apr prend donc le contrôle du mont Rebero. Les médias du monde entier pensent dès lors que la chute de Kigali n’est qu’une question de jours. Les génocidaires, hélas, ne seront chassés de la capitale que le 4 juillet. Parallèlement à ces opérations militaires à Kigali, l’apr cherche aussi à faire taire « Radio la Haine » qui ne cesse de lancer ses appels à tuer sur tout le territoire rwandais. Grâce à un tir de mortier, elle arrive à ses fins le 17 avril, mais il ne faudra que cinq jours au directeur technique de rtlm, Joseph Serugendo, pour effectuer les réparations. Le 22 avril 1994, le « journaliste » Philippe Mbirizi reprend l’antenne : « Ici la rtlm. Dans 16 minutes, il sera 10 heures dans notre “blindé” où nous sommes désormais obligés d’émettre. Bonjour, chers amis auditeurs, bonjour aux Forces armées rwandaises, bonjour à toute la population rwandaise et une salutation particulière à ces habitants de Kigali et d’ailleurs, de tout le pays, qui font la ronde nocturne chaque jour. Chers amis auditeurs bonjour donc, c’est tout le plaisir pour nous de vous retrouver9. » L’image du blindé est ironique car elle fait référence à l’habitat provisoire du réfugié et permet ainsi au journaliste de s’assimiler aux victimes de la guerre. Un autre animateur de rtlm, le Belge Georges Ruggiu10, recourt lui aussi souvent à cette formule.

Pourtant, rien n’est moins faux. Le gouvernement génocidaire, qui s’est entre-temps réfugié à Gitarama, pallie la pénurie qui s’installe dans la capitale. Les animateurs de « Radio la Haine » sont alimentés en argent, nourriture, moyens de transport et électricité. Ils peuvent ainsi continuer à émettre11, du moins jusqu’au 3 juillet 1994, veille de la prise de Kigali par l’apr. Les animateurs de rtlm se voient alors intimer l’ordre de se replier.

Il existe une seconde version autour de ce bombardement car l’apr n’est pas la seule force à vouloir mettre fin à la sinistre propagande de la rtlm. Ainsi, « le ministre [de la Défense belge, NdA] Delcroix n’a pas suggéré de bombarder ou de détruire physiquement l’émetteur de rtlm. Après le 7 avril, il m’a demandé si nous avions la possibilité de faire taire cette station par des moyens électroniques. Je lui ai répondu que la compagnie [qui pouvait effectuer le brouillage, NdA] avait été supprimée en 1981 et que nous ne disposions donc plus des moyens adéquats. Lorsque l’apr a fait tomber l’antenne de rtlm, vingt-quatre heures après, les émissions reprenaient12 ». Georges Ruggiu, un des « animateurs » de la radio explique quant à lui que « le bombardement de la rtlm le 18 avril 1994 ne nous a affecté que très peu. Les émissions ont repris le même jour13 ». Il est possible qu’il y ait confusion avec un second bombardement qui a eu lieu le 10 mai 1994, vers 14h30. Cette fois, touchée par une roquette toujours tirée par l’apr, rtlm reprendra ses émissions rapidement14.

Remontons dans le temps, jusqu’à la naissance de « Radio la Haine », le principal outil de propagande du génocide. En 1992, Ferdinand Nahimana dirige Radio Rwanda, la radio du régime. C’est un extrémiste de longue date. À la rentrée scolaire de septembre 1972 déjà, il participe à la chasse aux Tutsi à l’université nationale de Butare15. Vingt ans plus tard, au mois de mars 1992, à cinq reprises, il fait diffuser à l’antenne une fausse lettre soi-disant interceptée et écrite par un Tutsi de Nairobi à un autre résidant à Kigali. Cette « missive » parlerait d’un pseudo-complot fomenté par les Tutsi du Rwanda afin de tuer des notables hutus, dont des dirigeants de partis politiques. Commence alors le massacre de milliers de Tutsi installés dans le Bugesera, une région située au sud de Kigali où, venus du nord du pays, ils avaient été contraints de se fixer. Avant la diffusion de la « lettre » à l’antenne, le rédacteur en chef de la revue extrémiste Kangura, Hassan Ngeze, avait distribué des tracts anti-tutsis dans la région. À la suite de dissensions internes au régime et de pressions internationales, Ferdinand Nahimana est limogé.

Ce licenciement aura de fâcheuses conséquences. L’ancien directeur de l’unique radio rwandaise se voit d’abord proposer un poste de premier conseiller à l’ambassade du Rwanda à Bonn, mais le gouvernement allemand fait rapidement savoir qu’il refuse l’accréditation de cet extrémiste. Les Interahamwe (les jeunesses du parti présidentiel) et le Mouvement révolutionnaire national pour le développement (mrnd) se mobilisent alors « pour extirper définitivement les agissements fascistes des partis d’opposition (...) faute de quoi, le mrnd risque de perdre de nombreux adhérents et l’éventualité d’une guerre civile n’est pas à exclure (...). Il importe particulièrement que le cas de M. Nahimana Ferdinand soit réexaminé. Que le transfert lui accordé sous la forme d’un exil forcé soit suspendu. Par contre, qu’il nous soit permis de suggérer de lui attribuer un grand poste dans le pays16 ». Parmi les signataires de cet appel, un certain Joseph Serugendo, directeur technique de Radio Rwanda et un des responsables nationaux des Interahamwe.

Recherche de matériel

Les massacres du Bugesera ont fait comprendre aux extrémistes hutus toute la puissance d’influence d’une radio dans les milieux populaires ruraux, à condition de sortir du contrôle de la radio d’État et du carcan de son style ampoulé. Naît ainsi le projet d’une radio privée qui serait contrôlée par eux. « En novembre 1992, j’ai été approché par des responsables rwandais qui souhaitaient créer une nouvelle radio qui est devenue rtlm, selon Pierre Houtmans, directeur à l’époque de Radio Contact en Belgique. Ferdinand Nahimana et Joseph Serugendo m’ont téléphoné afin que nous étudiions la possibilité d’organiser une radio privée au Rwanda. M. Nahimana s’est présenté comme un ancien directeur de l’office d’information de son pays tandis que M. Serugendo se présentait comme un directeur technique (...). Le 11 novembre 1992, ils m’ont dit qu’ils souhaitaient mettre sur pied une radio à Kigali, avec deux autres points de retransmission au Rwanda. Cette radio privée devait faire concurrence à la radio officielle. »

« Entre novembre 1992 et juin 1993, nous avons eu des échanges de fax et tenu des réunions à Bruxelles. Ils logeaient soit à l’hôtel Résidence, soit à l’hôtel Palace. Nous avons mis au point un projet, mais le 1er mai 1993, ils ont dit qu’ils ne pouvaient retenir notre offre car ils avaient trouvé des émetteurs en Allemagne. Ils souhaitaient cependant continuer les contacts commerciaux pour les studios. Une offre a été faite dans ce sens. »

« Finalement, ils ont trouvé mieux ailleurs et fin juin 1993, toute relation commerciale avec ces personnes a été arrêtée. À la fin de l’année 1993, on a appris que la radio avait été mise sur pied et émettait à Kigali (...), le matériel avait été fourni par la firme Van Rompaey à Malines. N’ayant jamais été au Rwanda, je n’ai évidemment pas pu le vérifier de visu. Les Rwandais souhaitaient avoir du matériel allemand [Telefunken, NdA]. Nous proposions du matériel italien, moins cher. Ils voulaient la qualité allemande. Je ne sais pas comment ils ont financé ce matériel. En tout cas, ils l’ont acheté en Allemagne (...). Le budget en discussion était de [225 000 euros] pour un capital de [37 500 euros]17. »

Le financement

Selon Christian Terras, rédacteur en chef de la revue chrétienne Golias, le financement de la rtlm est à chercher du côté de l’Internationale démocrate chrétienne (idc) : « L’idc est un lobby puissant qui dispose d’un réseau étendu dans lequel la fondation Adenauer joue un rôle capital. C’est cette fondation qui fournit à l’idc l’essentiel de ses fonds. »

« Il ressort d’une enquête menée par un journaliste que Ferdinand Nahimana a fait appel à elle, en 1993, pour obtenir des fonds destinés au financement d’un émetteur de rtlm. Il faut souligner le rôle du docteur Molte qui fut l’architecte des relations entre la Rhénanie-Palatinat et le Rwanda. Un troisième personnage a joué un rôle important aussi : le père Johan Pristil [allemand, NdA] qui fut un fervent partisan du Hutu Power. Il fut écarté par la hiérarchie à cause de l’inconvenance de ses propos. Cependant, après avoir suivi une formation en France, il a été affecté à la création d’un centre audiovisuel avec pour objectif de mettre en place une radio au Rwanda. Il a traduit Mein Kampf en kinyarwanda. Il conteste cette assertion mais il ment car, d’une part, il précise qu’il connaît cette langue dans son dossier d’inscription à Lyon et, d’autre part, des témoins prétendent qu’il prêchait régulièrement en kinyarwanda. Ferdinand Nahimana, avec l’aide de Molte et de Pristil, a cherché des fonds pour créer sa radio auprès de la démocratie chrétienne allemande (...). Nous cherchons les contrats qui doivent exister entre Ferdinand Nahimana et ceux qui l’ont financé. Nous sommes sûrs qu’ils existent18. »

Il convient d’ajouter l’avis de l’ambassadeur de Belgique au Rwanda, Johan Swinnen, exprimé quelques jours avant le début du génocide : « Je ne dispose personnellement d’aucune indication comme quoi une formation politique belge aurait joué un rôle dans la création de rtlm. rtlm aurait toutefois affirmé dans une émission récente que l’idc (Internationale démocrate chrétienne) faisait partie de ses bailleurs de fonds19. »

Par souci d’objectivité, nous devons souligner que la commission sénatoriale belge a donné la parole à ce sujet à des responsables de l’idc de l’époque. Plusieurs témoins de l’idc concèdent que les partis démocrates-chrétiens belges et allemands avaient des contacts avec des partis politiques rwandais, mais nient que rtlm ait été financée par l’idc. Néanmoins, ce soutien est très souvent allé aux plus extrémistes. Dès le mois de juillet 1992, le secrétaire général de l’idc, le Belge André Louis, parlait de l’orientation prise par les discussions d’Arusha, un an avant la signature de ces accords de paix : « Il est à peine croyable [de voir] à quel point ces pauvres gens se sont fait “avoir” (...). C’est tout simplement fou et cela ressemble à un suicide collectif20. » Il dénonce encore le partage du pouvoir concédé d’emblée au fpr par le ministre des Affaires étrangères Boniface Ngulinzira. Ce dernier, véritable architecte des accords d’Arusha, sera une des premières personnes massacrées le 11 avril 1994 à l’École technique officielle (eto) Don Bosco dans le quartier de Kicukiro à Kigali. Il y avait trouvé refuge et, comme 2 500 autres réfugiés, fut abandonné dans cette base du contingent belge de la minuar lorsque la Belgique décida de faire détaler ses paras comme des lapins21 après l’assassinat de dix des leurs dans la matinée du 7 avril 1994.

Propagande extrémiste

Au travers de deux témoignages inédits de rescapés, on comprend mieux le sinistre rôle joué par rtlm avant et pendant le génocide. Alfred Rudodo : « rtlm est une radio qui a été fondée par les hauts responsables du mrnd et de la cdr [voir infra, NdA], dans le but de faire passer le message de la haine du Tutsi. Il s’agissait d’une manœuvre du président [Habyarimana] qui voulait par-là réorienter l’esprit de la population à l’ethnisme à la suite de sa perte de popularité due à l’amplification de l’idée du pluralisme. Le mot qui revenait le plus souvent pour désigner les Tutsi était Inyenzi, signifiant “cancrelat”. On disait qu’il fallait se méfier des Inyenzi, car ils étaient mauvais et partout à la fois. Il fallait les jeter dans la rivière. Après l’assassinat du président Habyarimana, rtlm a servi également à localiser des personnes qui se cachaient et ce pour les tuer. Il est incontestable que cette radio a joué un rôle capital dans la préparation et la perpétration des massacres, c’était un vecteur de haine du Tutsi22. »

L’avocat Jean-Bosco Iyakareye poursuit : « La tactique de cette radio était de diffuser au départ de la musique moderne pour les jeunes, afin d’accrocher un auditoire maximum. Cela a duré pendant un ou deux mois. Ensuite, elle a commencé à diffuser des potins visant tout particulièrement des personnalités de l’opposition et le fpr (...). Après cela, on en arrive à une phase d’intoxication avec l’aide des chansons de Simon Bikindi [nous y reviendrons au chapitre 3, NdA], qui à ma connaissance était le seul chanteur du pays à prôner aussi fort l’idéologie hutue. Je situe cela vers la fin 1993 et bien entendu en 1994 jusqu’à la victoire du fpr. »

« Avant le 6 avril 1994, cette radio entretenait continuellement la haine du Tutsi et après cette date, toutes les émissions visaient à localiser tous les Inyenzi (signifiant le Tutsi) et les Ibyitso (signifiant les Hutu modérés). À partir de cette date, rtlm a émis 24 heures sur 24. C’est également la première radio qui a annoncé l’attentat commis par les Tutsi et leurs complices belges. Je me souviens à titre d’exemple de dénonciation de gens tels que le major François Kambanda, officier tutsi, dont la fuite a été suivie et commentée sur antenne jusqu’à ce qu’il soit tué à Nyanza (Butare). Il y a eu aussi l’homme d’affaires Antoine Sebera chez qui Kantano Habimana a indiqué qu’il y avait des Inyenzi et qu’il fallait les tuer pour éviter qu’ils ne fassent la jonction avec les Inyenzi du cnd [le régiment de 600 soldats de l’apr à Kigali, NdA], qui se trouvaient dans le bâtiment distant de chez Sebera d’environ 5 km. Sebera et les personnes réfugiées chez lui ont tous été massacrés. »

« En ce qui concerne encore rtlm, je me rappelle que vers la fin du mois de mai 1994, des journalistes ont raconté des anecdotes, comparant notamment les Tutsi aux gorilles de montagne, voulant dire par là que les Tutsi étaient en voie de disparition. Pour le reste, je confirme que cette radio tenait toujours des propos incitant la haine ethnique23. »

Le financier du génocide

Revenons aux finances de « Radio la Haine », car une autre personnalité à l’initiative de la rtlm mérite qu’on s’y attarde : Félicien Kabuga. Né en 1935 dans la commune de Muniga, au nord du pays, à une trentaine de kilomètres de la frontière ougandaise, il est un richissime homme d’affaires, certains allant jusqu’à en faire l’homme le plus riche du Rwanda. Ce n’est pas pour rien qu’il a été surnommé le « financier du génocide ». Extrémiste notoire, son nom attire l’attention de la diplomatie belge lors du massacre des Tutsi dans le Bugesera : « De source sûre, nous venons de recevoir par chance une liste des membres de l’état-major secret chargé de l’extermination des Tutsi du Rwanda afin de résoudre définitivement, à leur manière, le problème ethnique au Rwanda et d’écraser l’opposition hutue intérieure24. » Aux côtés de Félicien Kabuga, on trouve du beau monde, comme Protais Zigiranyirazo et Élie Sagatwa, deux frères d’Agathe Kanziga, épouse d’Habyarimana. Ce groupe se réunissait soit à la présidence, soit à la permanence du mrnd – un immeuble appartenant à Félicien Kabuga – et dirigeait les escadrons de la mort surnommés « Réseau zéro ».

Principal bailleur de fonds du mrnd, il soutient aussi la Coalition pour la défense de la république (cdr), parti le plus extrémiste des extrémistes hutus, ainsi que leurs milices respectives. Il apporte aussi un soutien financier à la revue génocidaire Kangura, mais celle-ci n’est lue que dans les villes par un petit nombre de personnes. L’idée de Ferdinand Nahimana et de Joseph Serugendo l’intéresse donc au plus haut point, puisque grâce à de petits postes radios généreusement distribués dans les collines, les appels aux meurtres toucheront toute la population (essentiellement rurale). Après avoir été dans le comité d’initiative de rtlm, il prendra la présidence de son conseil d’administration. C’est encore Félicien Kabuga qui fournit les tissus avec lesquels sont confectionnés les uniformes des Interahamwe, la milice du mrnd25. Selon un document douanier rwandais du mois de mars 1994, quelques jours avant le début du génocide, Félicien Kabuga a importé 50 000 machettes26. La liste des méfaits reprochés à Félicien Kabuga est longue, très longue, quant à son implication dans les massacres.

Pour en revenir à rtlm, lors d’une réunion destinée à récolter des fonds, Kabuga a déclaré que rtlm