9,99 €

Mehr erfahren.

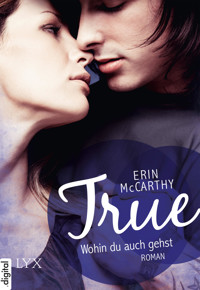

- Herausgeber: Lyx.digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: True-Reihe

- Sprache: Deutsch

Früher hatte Robin außer Partys nichts im Sinn. Doch dann begeht sie einen Fehler, den sie zutiefst bereut. Fortan schwört sie dem Alkohol ab und meidet ihre einstigen Freunde. Bis ihr der attraktive Phoenix begegnet, der tiefer in ihre Seele schaut als je ein Mensch zuvor. Dass Phoenix am ganzen Körper tätowiert ist und gerade frisch aus dem Gefängnis entlassen wurde, stört Robin nicht. Aber dann droht Phoenix' düstere Vergangenheit ihn einzuholen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 365

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Inhalt

Titel

Zu diesem Buch

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Die Autorin

Die Romane von Erin McCarthy bei LYX

Impressum

ERIN McCARTHY

True

Wohin du auch gehst

Roman

Ins Deutsche übertragen

von Babette Schröder

Zu diesem Buch

Robin genießt die Zeit am College in vollen Zügen: Es vergeht keine Nacht, in der sie nicht mit ihren Freundinnen ihre neu gewonnene Freiheit weit weg von zu Hause feiert – bis sie eines Morgens im Bett von Nathan, dem Freund ihrer besten Freundin Kylie, aufwacht. Robin erkennt sich selbst nicht wieder und weiß nicht, wie sie mit dieser Schuld leben soll: Von einem Tag auf den anderen zieht sie sich völlig zurück, meidet ihre einstigen Freunde und alles, was sie in Versuchung führen könnte. Doch ausgerechnet jetzt begegnet sie dem geheimnisvollen Phoenix Sullivan. Am ganzen Körper tätowiert und gerade erst aus dem Gefängnis entlassen, ist Phoenix wahrscheinlich der Letzte, der Robin dabei helfen kann, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Ihr Verstand rät ihr, sich von ihm fernzuhalten, und doch verliebt sie sich jeden Tag ein wenig mehr in ihn. Denn Phoenix blickt tiefer in ihre Seele als je ein Mensch zuvor und erkennt das Gute in Robin, das sie selbst schon längst verloren glaubte. Als allerdings Robins Geheimnis auffliegt, drohen beide von der Vergangenheit eingeholt zu werden, und ihre Liebe wird auf eine harte Probe gestellt …

1

ROBIN

In meinem zweiten Jahr auf dem College habe ich nur gefeiert. Ich war noch nicht mal besonders einfallsreich dabei, sondern schwänzte bloß wie alle anderen den Unterricht und ging jeden Abend aus. Wenn es eine Collegeparty gab, ging ich hin. Wenn man mir einen Kurzen anbot, trank ich ihn. Wenn mich ein Typ anbaggerte, machte ich mit ihm rum. Ich trug kurze Röcke, zeigte so viel Dekolleté wie möglich und fühlte mich sexy und selbstbewusst und hatte den größten Spaß meines Lebens. Ich übergab mich in mehr als eine Toilette, machte als Mutprobe mit einem ausgestopften Reh rum und kehrte regelmäßig ohne Schuhe, Schlüssel oder Telefon nach Hause zurück.

Als ich später daran zurückdachte und herauszufinden versuchte, warum ich zu einem Partymäuschen geworden war, fiel mir dazu nicht mehr ein, als dass ich einfach eine lautere Stimme haben wollte, und die verlieh mir der Alkohol. Ich vermute, ich sehnte mich nach Aufmerksamkeit, oder vielleicht wollte ich auch einfach nur eine gute Zeit ohne Regeln genießen. Oder vielleicht gab es auch überhaupt keinen speziellen Grund.

Es schien alles so normal zu sein. Das machte man eben auf dem College so, nicht wahr? Man feierte. Man schloss oberflächliche Freundschaften. Man trank. Man tat alberne Dinge, über die man am nächsten Tag lachte, und man schoss Fotos, die einen daran hindern würden, jemals Senator zu werden.

Ich fühlte mich deshalb nicht schlecht. Klar, ich hätte auf den ein oder anderen Kater gut verzichten können, und ich musste ein paar Typen aus dem Weg gehen, die mit mir zusammen sein wollten, nachdem ich betrunken eine Nacht mit ihnen verbracht und ihnen erzählt hatte, wie toll sie seien. Aber ich schämte mich wegen nichts davon.

Bis ich mit dem Freund meiner besten Freundin im Bett landete, als diese nicht in der Stadt war.

Danach hasste ich mich, und ich verabscheute Wodka. Denn ich war nicht eines dieser Mädchen. Zumindest nicht bis dahin. Niemals, unter keinen Umständen, hätte ich mich nüchtern jemals an den Freund einer Freundin rangemacht. Wie also konnte mich der Alkohol dazu bringen, eine derart hohe, mit Stacheldraht geschützte Grenze zu überschreiten? Ich war noch nicht einmal scharf auf Nathan gewesen. Überhaupt nicht. Ich meine, er war süß und so, aber ich war nicht heimlich in ihn verliebt oder so.

Wie konnte es also passieren, dass ich neben ihm in seinen karierten Laken aufgewacht bin, sein Arm lässig auf meiner nackten Brust? Ich schreckte aus dem Schlaf hoch, mein Kopf pochte, mein Mund war trocken, und einen Augenblick fragte ich mich, wo zum Teufel ich mich befand und mit wem ich Sex gehabt hatte. Als ich blinzelte und das Gesicht sah, das zu dem Arm gehörte, dachte ich, ich müsste mich übergeben. Ich konnte mich an nichts erinnern, weder wie wir in die Wohnung gelangt waren noch an den Sex – alles war ein schwarzes gähnendes Nichts. Ich konnte mich noch nicht einmal daran erinnern, die Party verlassen zu haben. Keine Ahnung, wie Nathan und ich zusammen im Bett gelandet waren. In meinem Kopf blitzten lediglich ein paar Bilder auf: Nathan, wie er so fest in meinen Nippel biss, dass ich protestierte, meine Beine auf seinen Schultern. Sonst nichts.

Ich lag mit rasendem Herzen da und fragte mich, wie zum Teufel ich damit leben sollte. Wie sollte ich mit mir leben? Das Entsetzen durchfuhr mich wie ein scharfes Messer – und genau in dem Moment wachte Nathan auf.

Er gähnte und lächelte verschlafen und irgendwie anzüglich. »Hallo, Robin.«

»Hallo.« Ich versuchte, mich unter der Decke zu verstecken, weil ich nicht wollte, dass er mich nackt sah. Ich wollte überhaupt nicht nackt sein.

»Na, das hat Spaß gemacht«, sagte er mit laszivem Lächeln, das sich zu einem Grinsen auswuchs. »Wir sollten es wiederholen, bevor wir aufstehen.«

Bei dem Gedanken drehte sich mir der Magen um. »Aber Kylie …«, widersprach ich schwach, weil ich ihn daran erinnern wollte, dass seine Freundin den Sommer zwar bei ihren Eltern verbrachte, aber dennoch sehr wohl existierte. Seine Freundin. Meine beste Freundin.

»Ich liebe Kylie, aber sie ist nicht hier. Und wir erzählen es ihr nicht.« Er zuckte die Schultern. »Ich habe nicht damit gerechnet, aber nun ist es eben passiert, und wir sind noch immer nackt.« Er nahm meine Hand und legte sie auf seine Erektion. »Es spricht nichts dagegen, dass wir es genießen.«

Dann beugte er sich zu mir, um mich zu küssen. Ich wich so schnell zurück, dass ich von der Matratze runter auf meinen nackten Hintern fiel.

»Ich muss kotzen«, erklärte ich.

»Schade.«

Ich sammelte meine Kleider vom Boden ein, stolperte in den Flur und hoffte, dass ich nicht seinem Mitbewohner Bill begegnen würde. Im Bad beugte ich mich zitternd über das Waschbecken und starrte in meine blutunterlaufenen Augen. Ich musste mich nicht übergeben, auch wenn ich es gerne getan hätte. Ich wünschte, ich hätte die schreckliche Erkenntnis auskotzen können, dass ich etwas Fürchterliches getan hatte, etwas Entsetzliches, Unverzeihliches, Megawiderliches.

Der Wodka war keine Entschuldigung. Und zu allem Überfluss wusste ich jetzt auch noch, dass Nathan ein Arschloch war.

Ohne ihn erst zu fragen, ob ich die Dusche benutzen durfte, drehte ich das Wasser auf und stellte mich darunter. Ich wollte die Nacht, den scheußlichen, widerlichen Geruch von dreckigem Sex von meiner Haut waschen. Ich fühlte mich wie eine Schlampe, wie ein Miststück, wie jemand, den ich noch nicht einmal kannte, und während ich schrubbte und schrubbte, mischten sich Tränen in den steten Wasserstrahl.

Den Rest des Sommers blieb ich nüchtern, hielt mich von Partys fern und ging allen aus dem Weg. Das schlechte Gewissen nagte an mir und verursachte mir chronische Übelkeit. Als Nathan mir heiße SMS schickte, flehte ich ihn an, damit aufzuhören. Meine Freundin Jessica, die den Sommer über in der Stadt geblieben war und mich ständig fragte, was los sei, ignorierte ich.

Im August war ich schließlich besessen von der Angst, dass es jemand herausgefunden hatte und es weitererzählen würde, dass ich schuld an Kylies gebrochenem Herzen sein würde.

Ich verschlief ganze Tage und konnte nichts essen. Ich überlegte, mir vom Arzt Tabletten gegen Schlaflosigkeit oder gegen Angst oder gegen Depressionen oder gegen Alkoholsucht oder gegen Schlamperei verschreiben zu lassen. Aber was geschehen war, war geschehen, und eine Pille würde es nicht heilen. Oder mich.

Als Jessica anrief und sagte, Nathans Freund Tyler würde mich abholen, ob es mir passte oder nicht, und dass wir uns bei ihnen treffen würden, wollte ich erst ablehnen. Doch dann dachte ich, dass ich lieber mit anderen Leuten zusammen war als mit mir allein.

Außerdem würde ich wahrscheinlich mit keinem von ihnen mehr befreundet sein, wenn Kylie in einer Woche zurückkäme, und das könnte vielleicht meine letzte Chance sein, Zeit mit ihnen zu verbringen. Ich konnte mich nicht mit Kylie im selben Raum aufhalten und so tun, als hätte ich unsere Freundschaft nicht auf die schrecklichste Weise verraten. Ich würde nicht dasitzen und zusehen, wie sie und Nathan sich küssten, nachdem ich wusste, dass er den ganzen Sommer über versucht hatte, mich noch einmal abzuschleppen.

Ich musste mir eine neue Bleibe suchen und mich aus unserer Clique verabschieden.

Wenn es doch nur so einfach gewesen wäre.

Wenn ich bloß da schon gegangen wäre.

Dann wäre ich Phoenix nicht begegnet, und mein Leben hätte sich nicht auf eine Weise verändert, die ich noch immer nicht begreife.

Ich war froh, von Tyler abgeholt zu werden, denn er war meist nicht besonders gesprächig. Er fuhr und rauchte, und ich starrte aus dem Fenster, meine Malsachen auf dem Schoß. Ich hatte versprochen, ein Pop-Art-Porträt von Tylers kleinem Bruder Easton zu malen. Und da ich ihn vielleicht nie wiedersehen würde, wenn ich den Mumm hatte, meinen Plan durchzusetzen und aus der Wohnung auszuziehen, musste ich es heute Abend machen. Ich hatte den ganzen Sommer über nicht gemalt, weil ich nicht inspiriert gewesen war. Ich hatte auch jetzt keine Lust, aber ich hatte es versprochen, bevor ich morgens neben Nathan aufgewacht war.

Da ich Tyler das alles nicht erklären konnte, schwieg ich die meiste Zeit. Ich sagte lediglich: »Rory kommt morgen zurück.«

Das war eine ziemlich alberne Bemerkung. Natürlich wusste er, dass seine Freundin morgen wieder zurück ans College kommen würde. Aber ich wollte mir zumindest ein bisschen Mühe geben. Es war heiß, sogar für August, die Fenster waren offen, Luft strömte herein und wirbelte seinen Rauch vor mir her.

»Ja. Ich habe sie vermisst. Ziemlich vermisst.«

Das bezweifelte ich nicht. Und ich glaubte nicht eine Sekunde, dass er sie betrügen würde, wie Nathan es mit Kylie getan hatte – auch wenn er nicht mit seinem Bruder und Jessica zusammenwohnen würde, die ebenfalls ein Paar waren. Tyler war einfach nicht der Typ. Riley und Tyler waren beide loyal. Warum zog ich eigentlich immer die falschen Typen an? Die Lügner, die Betrüger. Mein Freund aus dem ersten Studienjahr war so ein Mistkerl gewesen. Er hatte vor meinen Augen mit anderen Mädchen geflirtet und nur gelacht, als ich mich darüber beklagt hatte. Mein Freund auf der Highschool hatte mir erklärt, er wolle ein Mädchen, das ihr Leben im Griff habe, das Ziele im Leben verfolge. Welche Ziele sollte ich mit siebzehn schon haben? Ich wusste damals bereits, dass ich aufs College gehen würde, um Grafikdesign zu studieren. Reichte das denn nicht? Offenbar nicht, denn auf einer Party ließ er sich mit seiner Ex ein und demütigte mich.

Es war schwer vorstellbar, dass es eines Tages einen Mann in meinem Leben geben könnte, der mich so lieben würde, wie meine Freundinnen von ihren Freunden geliebt wurden.

Natürlich würde ich so jemanden nie bei einem Saufgelage kennenlernen. Ein weiterer Grund, weshalb ich nicht mehr jeden Abend ins Verbindungshaus ging. Ich hatte einfach keine Lust mehr auf diesen »Wir sind nur einmal jung«-Spaßzwang, seit ich neben Nathan aufgewacht war. Nun ja, vielleicht hatte ich mein Leben noch nicht ganz durchgeplant, aber von dem oberflächlichen Scheiß hatte ich jedenfalls die Nase voll. Ich hatte eine Grenze überschritten, die ich nie wieder übertreten wollte, und wenn ich deshalb für immer auf Alkohol verzichten musste, würde ich es tun. Ich war von der Betrogenen zur Betrügerin geworden und konnte mich kaum noch ertragen.

Und wenn ich mich selbst nicht ertragen konnte, welcher Typ sollte mich dann mögen?

Als wir Tylers Haus betraten, schlief jemand auf dem Sofa. Da er mit dem Rücken zum Zimmer lag, konnte ich sein Gesicht nicht erkennen, aber er hatte schwarze Haare und war ziemlich blass.

»Wer ist das?«, fragte ich Tyler.

»Mein Cousin. Phoenix. Er pennt eine Weile hier.« Tyler ging an ihm vorbei in die Küche. »Willst du ein Bier?«

»Nein, danke.« Ich hatte seit zehn Wochen nichts mehr getrunken und vermisste es noch nicht einmal.

Jessica stand in der Küche und wärmte Essen in der Mikrowelle auf. Es kam mir seltsam vor, dass sie hier mit ihrem Freund und seinen drei jüngeren Brüdern zusammenlebte. Ich war noch nie in ihrem Elternhaus gewesen, aber ich wusste, dass sie mit ziemlich viel Geld aufgewachsen war, und hier wohnte sie nicht gerade in einer Villa aus der Kolonialzeit. Das Haus war klein, dunkel, stickig und heruntergekommen, doch ich hatte Jessica noch nie so glücklich gesehen. Riley kam aus dem Garten herein, küsste sie auf den Hinterkopf und sah sie an, als hielte er sie für das hübscheste Wesen der Welt.

»Willst du auch was essen?«, fragte sie mich und verteilte Reis und Gemüse auf vier Tellern.

»Nein, danke.«

Sie nahm einen Teller aus der Mikrowelle, stellte einen anderen hinein und sagte: »Dann lass uns ins andere Zimmer gehen. Ich will mit dir allein reden.« Sie berührte Riley am Ellenbogen. »Kannst du die für die Jungs aufwärmen?«

»Klar.«

Ich folgte ihr zurück ins Wohnzimmer, wo sie sich neben den Couchtisch auf dem Boden niederließ. »Setz dich. Ich will wissen, was zum Teufel eigentlich los ist.«

Ich wollte es ihr erzählen. Ich wollte die schreckliche Wahrheit aussprechen, und sie fragen, was ich wegen Nathan machen sollte. Aber ich konnte nicht. Ich konnte ihr lediglich ein kleines Stück der Wahrheit verraten. Ich blickte nervös auf den schlafenden Cousin. »Ich komme mir komisch vor, wenn er zuhört.«

»Der ist völlig weg. Phoenix ist gerade nach fünf Monaten aus dem Gefängnis gekommen und schläft seit zwei Tagen.«

»Aus dem Gefängnis?«, flüsterte ich etwas schockiert. »Weshalb?« Wie konnte sie das so beiläufig sagen, als wäre es keine große Sache?

Jessica schob sich Reis in den Mund. »Verdammt, ist das lecker.« Sie schloss die Augen und kaute. »Ich werde mehr trainieren müssen, aber ich finde, Kohlehydrate sind es wert.«

Ich schwieg, setzte mich neben sie auf den Boden und zog die Knie an die Brust. Ich trug ein weites T-Shirt, das ich über meine nackten Knie zog und so ein Zelt bildete, unter dem ich mich geborgen fühlte.

»Okay, also, was ist los? Ernsthaft. Du willst nichts trinken, du gehst nicht aus. Du hast abgenommen. Du antwortest nicht auf meine Nachrichten. Du ziehst dich sogar anders an. Ich mache mir große Sorgen um dich.«

Ich machte mir auch Sorgen um mich. Ich schaffte es offenbar nicht, mich von der Angst zu befreien, die mich ständig verfolgte. »Sobald ich etwas Neues gefunden habe, ziehe ich aus dem Haus aus.«

»Was? Warum zum Teufel willst du das tun?«

Ehe ich es verhindern konnte, stiegen mir Tränen in die Augen. »Ich muss. Ich muss aufhören zu trinken.«

»Aber Rory trinkt doch auch nicht viel. Und ich bin mir sicher, dass Kylie es akzeptieren würde, wenn du sagst, dass du auf Alkohol verzichten willst.« Sie wirkte verletzt. »Wir würden dich nie zum Feiern zwingen. Gott, so sind wir doch nicht.«

»Ich weiß.« Ich fühlte mich nur noch schlechter. »Ich habe einfach das Gefühl, dass ich eine Weile allein sein muss. Ich habe sogar überlegt, nach Hause zurück zu ziehen und zu pendeln. Es ist nicht sehr weit bis zu meinen Eltern, nur eine Dreiviertelstunde.«

»Du willst ernsthaft wieder nach Hause ziehen? Das kapier ich nicht.« Jessica starrte mich streng an und schob ihre blonden Haare hinters Ohr. »Außerdem müssten Rory und Kylie dann für das ganze Haus zahlen, weil wir sie beide sitzen lassen würden. Da hätte ich ein ziemlich schlechtes Gewissen.«

Ich auch. Aber noch schlimmer fühlte ich mich, weil ich mit Kylies Freund im Bett war. Was sollte ich machen, wenn Nathan zu Besuch käme? Ich konnte niemals so tun, als wäre nichts passiert. So war ich einfach nicht gestrickt. »Hat Tyler nicht gesagt, dass er gerne bei Rory einziehen würde?«

»Ja, aber ich weiß nicht, ob er sich das gerade leisten kann.« Jessica runzelte die Stirn und nahm ihre Gabel. »Ich könnte ihn fragen. Vielleicht will Nathan ja auch bei Kylie einziehen. Bill zieht nämlich in das Verbindungshaus für Ingenieure.«

Ich war schockiert. Das wollte ich nicht. Kylie durfte sich nicht noch abhängiger von Nathan machen und sich noch mehr in ihn verlieben.

»Sehr seltsam«, stellte sie fest. »Alles ist plötzlich anders, als wir es ursprünglich geplant hatten. Das ist ein kompletter Mitbewohnertausch. Was ist nur passiert?«

Rory hatte sich in Tyler verliebt, Jessica in Riley, und ich hatte einen Blackout gehabt und Sex mit Nathan.

Bei mir war es nicht unbedingt ein Happy End. Ich wollte es ihr so gern erzählen, dass ich heftig schluckte und die Lippen aufeinanderpresste. Wenn ich mich Jessica anvertraute, müsste sie es vor Kylie geheim halten. Und vor Riley auch. Wenn ich es Kylie gestand, um meine Schuldgefühle loszuwerden, würde ich sie damit nur verletzen.

Ich durfte nichts sagen.

Schulterzuckend antwortete ich: »Die Dinge ändern sich einfach.«

»Robin.«

»Was?«

»Wenn du missbraucht worden wärst oder so etwas, würdest du es mir doch erzählen, oder? Du weißt, dass du es mir sagen kannst.« Besorgt streckte sie die Hand aus und berührte meinen Arm.

Das wurde ja immer schlimmer. Jetzt hielt sie mich auch noch für ein Opfer. Ich nickte. »Ich würde es dir sagen, aber es ist nichts Derartiges passiert, ich schwöre es.«

»Es kommt mir nämlich so vor, als würdest du dich seit der Party im Shit Shack so seltsam verhalten. Etwas stimmt ganz offensichtlich nicht. Also, wenn dieser Aaron dir etwas angetan hat, sag es mir.«

»Nein, das hat er nicht.« Ich schüttelte heftig den Kopf. Aaron war nur irgendein Typ, mit dem ich getanzt, geflirtet und geknutscht hatte. Irgendwann hatte er mich stehen lassen, und der Abend war darin geendet, dass ich mit Nathan nach Hause gegangen war.

»Ist etwas Schlimmes passiert? Hast du etwas getan, das du bereust? Analverkehr oder so?«

Nicht dass ich wüsste. Unwillkürlich erschauderte ich. »Nein.« Aber ich hatte etwas getan, das ich bereute, mehr als irgendetwas anderes, das ich je getan hatte. Die Person, die behauptete, das Leben sei zu kurz, um zu bereuen, hatte eindeutig noch nie richtig Scheiße gebaut.

»Jessica!« Jayden rief aus der Küche nach ihr. »Kannst du kurz kommen?«

»Ja, ich komme.« Sie legte ihre Gabel ab. »Bin gleich zurück.«

Jayden war achtzehn, aber er hatte das Downsyndrom, und ich wusste, dass Rory und Jessica äußerst nachsichtig mit ihm waren. Wenn er um Aufmerksamkeit bat, erhielt er sie, und ich war äußerst dankbar für die Unterbrechung. Ich war mir nicht sicher, wie lange ich auf die direkten Fragen noch mit Lügen hätte antworten können.

Als Jessica in die Küche ging, hustete der Typ auf dem Sofa plötzlich. Ich wandte mich um, und ein dunkles Augenpaar starrte mich an. Er hatte sich auf den Rücken gedreht und gegen die Armlehne gestützt, seine Haare standen ab. Meine Hände wurden feucht, und ich starrte ihn entsetzt an.

Er sah nicht nur absolut scharf aus, sondern war ganz offensichtlich auch bereits länger als dreißig Sekunden wach. Er wirkte deutlich zu munter, um gerade erst die Augen geöffnet zu haben.

»Äh, hallo. Ich bin Robin«, sagte ich, und meine Hände begannen zu zittern. Worüber hatten wir alles geredet? Nichts Belastendes, soweit ich mich erinnerte. Ich hatte nichts zugegeben. Aber Analverkehr war erwähnt worden, und das war peinlich genug. Mir kamen all die widerlichen Gefängniswitze in den Sinn, und meine Wangen brannten.

Seine Miene wirkte undurchdringlich, doch er nickte. »Phoenix.«

»Freut mich, dich kennenzulernen«, erwiderte ich, weil man das eben so sagte, auch wenn es nicht stimmte. Ich freute mich nicht, ihn kennenzulernen. Er war ein Krimineller, und ich eine verlogene Betrügerin, und ich war viel zu sehr mit meinem Selbsthass beschäftigt, um irgendetwas Interessantes zu ihm zu sagen.

»Ja. Klar.« Er klang genauso begeistert, wie ich mich fühlte.

Aufgewühlt setzte ich mich auf den Couchtisch neben dem Sofa und wischte mir die Hände an meinen Jeansshorts ab. »Tut mir leid, wenn wir dich geweckt haben.«

Er zuckte mit den Schultern. »Kein Problem.«

Ich war mir nicht sicher, was ich darauf antworten sollte. Er trug kein Hemd, und wie seine Cousins war er an Brust und Armen tätowiert. Mein Blick blieb an einem blutenden Herz hängen. Es war in zwei Hälften geteilt, und das Blut rann über seine Haut zu seinem Bauch hinunter. Es war wunderschön, verwegen und zugleich unheimlich. Was es wohl symbolisieren sollte? Es wirkte etwas zu poetisch für einen Durchschnittstypen, aber etwas an seinem festen Blick verriet mir, dass er auch kein gewöhnlicher Typ war. Seine dunklen Haare fielen ihm über die Augen, sodass ich mich ihm gegenüber im Nachteil fühlte, weil er mich hinter den Haaren versteckt beobachten konnte.

Jessica hatte mir nicht erzählt, warum er im Gefängnis gewesen war, und ich wollte es wirklich nicht wissen. Phoenix bedeutete Schwierigkeiten, und Schwierigkeiten waren genau das, was ich vermeiden wollte.

»Ich stehe auch nicht auf anal«, meinte er.

Als aktiver oder passiver Part? Ich konnte nicht sagen, ob er sich über mich lustig machte. Es wirkte nicht, als wollte er mit einem Scherz die Stimmung auflockern, denn seine Miene war noch immer wie versteinert. Ich fühlte mich überaus unwohl.

»Wir dachten, du würdest schlafen.«

»Was soll’s? Du hast kein Verbrechen gestanden.«

Zum Glück. »Ich mag es nur nicht, wenn jemand meine privaten Dinge hört. Du kennst mich ja gar nicht.«

»Das stimmt.« Er schlug die Decke zurück, die ihn bis zur Taille bedeckt hatte und stand auf. Er trug nur eine Unterhose, schwarze Boxershorts, die sich an seine Schenkel schmiegten. »Robin.« Er sagte meinen Namen, als wäre es ein Vorwurf.

Sein Körper war schlank und drahtig, aber muskulös. Er sah aus, als würde er regelmäßig trainieren und wäre gleichzeitig mit einem guten Stoffwechsel auf die Welt gekommen, sodass er nie besonders dick werden würde. Jeder Muskel zeichnete sich ab, das V seiner Hüften war so ausgeprägt, dass mir das Wasser im Mund zusammenlief, auch wenn es in dieser Situation völlig unangemessen war. Er beugte sich vor, hob ein paar Shorts vom Boden auf, stieg hinein und zog sie hoch. Doch er ließ den Reißverschluss ein Stück offen, und als er ohne ein weiteres Wort das Wohnzimmer verließ und durch den Flur zum Bad ging, schlug die Gürtelschnalle gegen seine Schenkel.

Nervös beobachtete ich ihn. Er wirkte irgendwie verschlossen, geheimnisvoll. Sein Name passte zu ihm, er war ungewöhnlich und faszinierend. Genervt von mir selbst ging ich in die Küche, wo Jessica Tyler offenbar gerade die Lage schilderte.

»Was sollen wir jetzt machen? Kylie und ich haben uns ein Zimmer geteilt, und Rory und Robin haben jede ihr eigenes, sodass jetzt ein Raum komplett leer stehen würde.«

»Könnt ihr nicht einfach den Mietvertrag kündigen?«, fragte Riley. »Ich meine, warum nicht? Dann könnten ja alle ausziehen.«

»Mein Vater und Rorys Vater haben den Mietvertrag unterzeichnet. Ich glaube nicht, dass einer von uns seinen Vater zurzeit noch mehr verärgern will.«

Riley runzelte die Stirn. »Nein. Das ist nicht gut.« Er blickte zu mir. »Ich schätze, du musst einen Nachmieter finden, wenn du ausziehst.«

Ich lehnte unglücklich im Türrahmen und verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich ziehe einfach zurück nach Hause und zahle meinen Anteil an der Miete. Mit meinem Gehalt vom Kellnern kann ich das bezahlen.«

Ich wollte fair sein. Ich wollte sie nicht mit einer höheren Miete oder mit einer Mitbewohnerin sitzen lassen, die sie nicht kannten und oder die sie vielleicht nicht mochten.

Jessica kniff argwöhnisch die Augen zusammen. »Halt. Warte. Du würdest lieber zu Hause bei deinen sechzigjährigen Eltern und deiner Großmutter mit dem bösen Blick wohnen und Miete für eine Wohnung bezahlen, die du nicht bewohnst, als mit Kylie und Rory zusammenzuwohnen? Okay, was ist das denn für ein Scheiß? Verdammt, was ist los mit dir, Robin?«

Wenn sie es so ausdrückte, klang es verrückt. »Nichts ist los. Ich brauche nur etwas Zeit, um mich zu sortieren.«

Doch Jessica blieb hartnäckig. »Irgendetwas ist passiert, und du musst mir sagen, was.«

Phoenix schlenderte in die Küche, kratzte sich an der Brust und ging zum Kühlschrank. »Ich glaube, wenn sie es dir erzählen wollte, hätte sie es bereits getan«, bemerkte er.

Das brachte es auf den Punkt.

»Und wer hat dich gefragt?« Jessica fuhr zu ihm herum und starrte ihn wütend an, während sie Jayden den leeren Teller wegriss und ihn dann aggressiv in der Spüle abschrubbte.

»Nur so eine Beobachtung.«

»Tja, kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten.«

»Ich glaube, Robin könnte vermutlich das Gleiche zu dir sagen.«

Sie starrten einander an, und ich spürte die Spannung zwischen ihnen. Offenbar störte Phoenix das Gleichgewicht im Haus. Jessica war bislang die Prinzessin hier, und sie besaß eine starke Persönlichkeit. Es gefiel ihr, die einzige Frau im Haus zu sein und das Sagen zu haben. Irgendwie provozierte Phoenix sie, und das war auch für Riley erkennbar. Er hob beschwichtigend die Hand.

»Okay, beruhigt euch. Beide.«

»Bitte streitet euch nicht meinetwegen«, bat ich und fühlte mich mit jeder Sekunde noch schrecklicher. »Bitte nicht.« Und zu meinem Entsetzen fing ich an zu weinen, die Tränen stiegen mir in die Augen und liefen stumm über beide Wangen.

Alle starrten mich erschrocken an, niemand schien zu wissen, was er sagen sollte. Ich war nicht gerade dafür bekannt, sonderlich emotional zu sein. Zum Glück griff Easton ein: »Hey, wolltest du mich nicht malen?« Er tippte auf die Leinwand, die Tyler an den Tisch gelehnt hatte. »Wann willst du das machen?«

»Jetzt«, antwortete ich, setzte mich auf den leeren Stuhl neben ihm, wischte mir durchs Gesicht und konzentrierte mich darauf, gleichmäßig und langsam ein- und auszuatmen. »Ich brauche nur etwas Platz.«

Das meinte ich auch im übertragenen Sinn.

Jessica ging deutlich aufgewühlt ins andere Zimmer, und Riley folgte ihr leise murmelnd. Tyler überredete Jayden, mit ihm draußen Basketball zu spielen. So blieb ich am Tisch zurück und drückte systematisch meine Farben auf die Palette. Easton hüpfte schräg gegenüber von mir auf seinem Stuhl auf und ab, und Phoenix lehnte am Küchentresen und aß Reis direkt aus dem Topf.

Er beobachtete uns, doch ich ignorierte ihn. Gelb, Rosa, Blau. Wenn ich mich nur auf eine Sache auf einmal konzentrierte, würde ich funktionieren.

Es fühlte sich tatsächlich gut an, meinen Pinsel in der Hand zu halten, und der Geruch der Acrylfarbe wirkte vertraut und beruhigend auf mich. Allmählich wurde ich wieder ruhiger.

Es klopfte an der Hintertür, und Easton zuckte zusammen. »Wer ist das?«

»Wahrscheinlich meine Freundin«, meinte Phoenix. »Oder meine Exfreundin, je nachdem, wie das Gespräch verläuft. Sie wollte vorbeikommen.«

Ach, natürlich hatte der attraktive Bad Boy eine Freundin, obwohl er im Knast gesessen hatte.

Phoenix öffnete die Hintertür, und ich versuchte so zu tun, als wäre ich mit meiner Arbeit beschäftigt. Ich tauchte den Pinsel in kräftiges Magenta, um die Kontur von Eastons Kopf zu malen. Doch heimlich warf ich einen Blick auf das Mädchen, das gerade in die Küche trat, und versuchte, nicht voreingenommen zu sein. Sie sah hart aus und älter, als sie vermutlich war. Ihre braunen Haare waren schlecht blondiert und strohig. Ziemlich viel Eyeliner. Schlechte Haut. Ihre Jeans saßen in der Taille zu eng und am Hintern zu weit. Nicht gerade das hübscheste Mädchen, das ich je gesehen hatte, aber vielleicht war sie supernett. Und welches Recht hatte ich überhaupt, mir ein Urteil anzumaßen?

»Hallo«, sagte sie und versuchte, Phoenix zu küssen.

Doch er wich aus. »Warum hast du mich nicht im Knast besucht?«, fragte er statt einer Begrüßung. »Nicht ein einziges Mal. Ich wusste nicht, was zum Teufel los war, Angel.«

Oh Gott, ernsthaft? Sie hieß Angel? Ich musste mir ein Lachen verkneifen. Ich konnte mir keinen unpassenderen Namen für ein Mädchen vorstellen, das wirkte, als würde es mir die Seele aus dem Leib prügeln, wenn ich es falsch ansah. Vorsichtig legte ich meinen Pinsel ab und schob meinen Stuhl zurück. Dies war eindeutig ein privates Gespräch, und ich hatte selbst schon genug Probleme, da wollte ich nicht auch noch in die von anderen Leuten hineingezogen werden.

»Wer bist du?«, fragte sie wütend und warf mir einen Blick zu, als das kratzende Geräusch meines Stuhls sie auf meine Gegenwart aufmerksam machte.

»Ich gehe einfach ins Wohnzimmer«, erklärte ich vorsichtig, um mich nicht mit ihr anzulegen. Ich bezweifelte nicht, dass ich den Kürzeren ziehen würde, vor allem in meinem derzeitigen Gemütszustand. Easton empfand offenbar ähnlich. Er floh ohne ein Wort ins Wohnzimmer.

»Gut.« Angel spielte mit dem Ring in ihrer Nase.

»Sie braucht nicht zu gehen«, widersprach Phoenix und bedeutete mir zu bleiben. »Es dauert nur eine Minute. Was wolltest du mir also sagen, Angel?« Er verschränkte die Arme und lehnte sich gegen den Küchentresen.

Ich stand dennoch auf.

»Ich bin schwanger.«

Ich schnappte unwillkürlich nach Luft. Ja, ich hätte wirklich besser den Raum verlassen sollen. Aber Phoenix reagierte überhaupt nicht. Sein Gesicht verriet keinerlei Regung, sein Blick zuckte zu ihrem flachen Bauch.

»Du siehst nicht aus, als wärst du im sechsten Monat schwanger.«

»Bin ich auch nicht. Ich bin erst im zweiten.«

Er war mehr als fünf Monate im Gefängnis gewesen. Das wusste ich, weil Jessica es mir gesagt hatte. Aber ich hatte keine Ahnung, weshalb es mich interessierte, ob es sein Baby war oder nicht. Doch irgendwie teilte ich sein Entsetzen, dass er betrogen worden war, und verspürte zugleich ein bisschen Erleichterung, weil er nicht der Vater war.

»Dann muss ich es nicht wissen.« Phoenix öffnete die Tür. »Mach’s gut, Angel.«

»Willst du noch nicht einmal wissen, was passiert ist?« Sie schien enttäuscht. »Oder wer der Vater ist?«

»Nein. Ich wollte nur ganz sicher wissen, dass wir nicht mehr zusammen sind, und das sind wir eindeutig nicht mehr. Also viel Glück. Lösch meine Nummer.«

»Du bist ein Arschloch«, schimpfte sie.

Ich war mir nicht sicher, warum er in dieser Situation das Arschloch war, hielt jedoch den Blick auf die Leinwand gerichtet, während sie aus der Hintertür stapfte und er sie laut hinter ihr zuschlug.

»Na, jetzt sind wir wohl quitt«, bemerkte er.

Ich blickte neugierig auf, ob er wütend oder aufgewühlt aussah. Weder noch. Er sah … neutral aus. »Inwiefern quitt?«, fragte ich.

»Jetzt wissen wir beide über den privaten Scheiß des anderen Bescheid.«

Ich beendete meinen Pinselstrich. »Stimmt. Und ich werde mich aus deinem raushalten, wie du dich aus meinem.« Ich wollte einfach nur malen, mich in dem Geräusch der nassen Farbe verlieren.

Er kam zu mir und blickte auf die Leinwand. »Brauchst du Easton nicht, um zu malen? Machst du das aus der Erinnerung?«

»Ja.«

»Cool.«

Er sah mir einen Moment zu, und es störte mich tatsächlich nicht. Ich brauchte keine Ruhe oder Einsamkeit, um Pop-Art zu malen, es fühlte sich gut an, mich in den Linien auf der Leinwand zu verlieren. Doch auch wenn ich seine Privatsphäre respektierte, konnte ich mir vorstellen, dass es ihn verletzt haben musste, dass seine Freundin ihn nicht im Gefängnis besucht und ihn betrogen hatte. Ich jedenfalls hatte Schuldgefühle, weil ich eine Betrügerin war. Wenn das je herauskam, würde ich schuld am Schmerz eines anderen sein. Das fand ich schrecklich.

»Tut mir leid«, sagte ich und blickte auf, in der Hoffnung, dass er verstand.

»Was?«

Ich wollte nicht ins Detail gehen. »Wegen dem, was ich gehört habe … was du gehört hast.«

»Dass du es gehört hast? Oder dass es passiert ist?«

»Beides. Aber vor allem, dass es passiert ist. So was tut weh, das weiß ich. Und das tut mir leid.«

Phoenix zuckte die Schultern. »Ich werde es überleben. Ich habe schon Schlimmeres überlebt.«

Ich war versucht zu sagen, dass sie ohnehin nicht gut genug für ihn war, dass sie eine Lügnerin, eine Betrügerin und eine beschissene Freundin war, die ihn nicht verdient hatte, aber konnte ich das wirklich wissen? Und wenn ich nicht besser war als sie, durfte ich dann überhaupt etwas sagen?

»Wir tun eben manchmal dumme Dinge.« Sehr dumme Dinge. Und manchmal brauchten wir Vergebung.

»Ja. Die einen mehr als die anderen.« Phoenix zog einen Stuhl hervor und setzte sich mir gegenüber. »Ich habe noch nie gemalt. Ich zeichne. Es muss schwierig sein, feine Linien und Schattierungen in Farbe hinzubekommen.«

»Du zeichnest?«, fragte ich erstaunt, ohne zu wissen, warum.

Er nickte. »Und ich mache Tattoos. Ich glaube, der Unterschied ist, dass man Ölfarbe schichtweise aufträgt, stimmt’s? Bei einem Tattoo macht man das auch ein bisschen, aber überwiegend geht es um genaue Linien und Schraffierungen.«

»Hast du Bilder von deinen Arbeiten?« Ich war neugierig, sie zu sehen. Die Vorstellung, jemanden mit einer Nadel zu tätowieren, war mir unheimlich. Man konnte keinen Fehler rückgängig machen.

Ähnlich wie im Leben.

»Nein. Aber ich habe den Entwurf zu den Tattoos auf den Armen meiner Cousins gemacht, zu dem einen, das sie alle haben, und der Drache auf Tylers Bein ist auch von mir.«

»Cool. Der Drache ist wunderschön.«

»Danke.« Er trommelte mit den Fingern auf den Tisch. »Wir sind eine ziemlich kaputte Familie, weißt du? Wir sind nicht immer gut miteinander ausgekommen. Je nach dem, wessen Mutter der anderen gerade irgendwelche Drogen geklaut hatte.«

»Warum wohnst du nicht bei deiner Mutter?« Ich vollendete Eastons Umrisse und begann mit seinen ausdrucksstarken Gesichtszügen. Auch wenn ich leuchtendes Gelb und Magenta verwendete, wollte ich die starke Empfindsamkeit seiner Augen einfangen.

»Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie hat keine Adresse hinterlassen.«

Er war nicht nur von seiner Freundin betrogen worden, während er im Gefängnis saß, sondern seine Mutter war auch noch verschwunden, ohne ihm zu sagen, wohin? Ich bezweifelte, dass ich damit so locker umgehen könnte. Nein, das könnte ich mit Sicherheit nicht. Meine Eltern waren überaus fürsorglich. Sie liebten meine älteren Brüder und mich auf eine Weise, die schon beinahe erdrückend war, und dafür war ich dankbar. »Oh, mein Gott, das tut mir leid.«

Er zuckte die Schultern. »Sie wird irgendwann wieder auftauchen. Aber Riley und Tyler sind cool und lassen mich hier wohnen.«

Ich wusste nicht recht, was ich dazu sagen sollte. »Die Familie scheint ihnen wichtig zu sein.«

Das Trommeln seiner Finger beschleunigte sich, doch der Rest von ihm blieb völlig ruhig. Die einzige Regung schien sich in seinen nervösen Fingern auszudrücken sowie in seinem intensiven Blick, mit dem er mich und die Leinwand musterte. Ich war nie ruhig, und dafür hatte meine Mutter mich immer kritisiert. Ich zappelte, trat von einem Fuß auf den anderen und konnte keine zehn Minuten auf einem Stuhl sitzen, ohne einen Grund zu finden, warum ich dringend aufstehen musste, um mich anschließend wieder zu setzen. Im Kino hatte ich Mühe, auf meinem Platz sitzen zu bleiben. Ich wackelte auf Barhockern herum, ging auf die Tanzfläche und dann nach draußen, um zu rauchen, obwohl ich es noch nicht einmal mochte. Auch jetzt wippte mein Knie auf und ab, und ich kaute heftig auf einem Kaugummi. Seine Reglosigkeit faszinierte mich.

Das war vielleicht auch der Grund, weshalb ich sagte: »Willst du was malen? Ich habe noch eine Leinwand und einen Pinsel.«

Wieder folgte keinerlei Reaktion. Was musste passieren, damit er eine Gefühlsregung zeigte? »Nein, ich will dein Material nicht verschwenden.«

»Es ist eine billige Leinwand. Sie hat nur fünf Dollar gekostet.«

Aber er schüttelte bloß den Kopf. Und gleich darauf fragte er mich: »Hast du einen Freund?«

»Was?« Mir fiel beinahe der Pinsel aus der Hand. »Nein. Warum?«

Er schob mir sein Telefon über den Tisch hin. »Dann gib mir deine Nummer.«

»Warum?«, fragte ich erneut, was natürlich völlig schwachsinnig war. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass er mich überhaupt mochte, geschweige denn, dass er sich für mich interessierte.

Zum ersten Mal sah ich den Anflug eines Lächelns auf seinem Gesicht. Er hob ganz leicht den Mundwinkel, bevor er ihn sofort wieder unter Kontrolle bekam. »Was denkst du?«

Für den Bruchteil einer Sekunde fühlte ich mich wie ich selbst und sagte das Erste, das mir in den Sinn kam. »Damit du mir Videos von Honigdachsen schicken kannst?« Es erschien mir sicher, mit einem Scherz zu reagieren. Er war gerade aus dem Gefängnis entlassen worden und hatte erst vor zehn Minuten mit seiner Freundin Schluss gemacht. Daher war es keine gute Idee, sich mit ihm einzulassen. Ich war absolut nicht in der Stimmung, mich mit jemandem einzulassen, und schon gar nicht mit ihm.

»Ja. Und von Kätzchen.«

»Tja, in dem Fall.« Ich nahm sein Telefon, weil ich nicht genau wusste, wie ich Nein sagen sollte. Es schien superunhöflich, und ich bezweifelte, dass er sich wirklich mit mir treffen wollte. Wahrscheinlich würde er mir eine typische Männer-SMS schicken, wie »Hallo«, oder »Was geht?«, und ich konnte zurückschreiben: »Hallo« oder »Nichts« und fertig. Typen gaben sich überhaupt keine Mühe zu kommunizieren oder ein Mädchen zu erobern. Wenn man nicht intensiv auf ihre Nachricht einging, um eine entsprechende Antwort zurückzuerhalten, erstarb die Unterhaltung einfach. In meinen Augen eine ziemliche Zeitverschwendung.

Ich gab meine Nummer und meinen Namen in sein Telefon ein. Es war ein altes Smartphone mit einem gesprungenen Display, das ihm wahrscheinlich mal heruntergefallen war. Ich legte es wieder auf den Tisch.

Tyler kehrte in die Küche zurück und blickte über meine Schulter auf die Leinwand. »Hey, das sieht schon cool aus. Du hast Eastons Nase genau getroffen.«

Aus dem Augenwinkel sah ich, wie Phoenix sein Telefon nahm, es wieder in die Hosentasche steckte und die Haare zurückstrich. Dann stand er auf und ging.

Als Tyler zum Kühlschrank trat und darin herumwühlte, vibrierte mein Telefon in der Hosentasche. Ich zog es heraus und sah, dass ich eine SMS von einer Nummer erhalten hatte, die ich nicht kannte. Als ich sie öffnete, sah ich ein Video von einem Honigdachs. Die Nachricht lautete: Wie gewünscht.

Ich lächelte zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit.

Das war deutlich besser als nur ein »Hallo«.

2

PHOENIX

In der dritten Klasse wurden mir zwei Dinge klar: dass die Ärzte meinten, mit mir wäre etwas nicht in Ordnung, und dass meine Mutter Drogen mehr liebte als mich.

Obwohl mir die Ärzte einen Haufen Fragen stellten, mein Gehirn durchleuchteten und meiner Mutter Rezepte für mich mitgaben, schluckte ich nie eine einzige Tablette. Meine Mutter ging mit mir zur Apotheke, holte die Medikamente ab und verkaufte sie hinter der Tankstelle an einen Typen, der roch wie der Keller meiner Großmutter. Dann kaufte sie mit dem Geld bei einem anderen Typen kleine Plastiktüten. Ich fand, er sah aus wie ein Ninja Turtle, weil er immer ein Kopftuch trug. Sie öffnete die Tüten, holte eine Spritze heraus und lag danach stundenlang mit leerem Blick auf dem Sofa, kratzte sich am Arm und sabberte.

Wenn sie sich in diesem Zustand befand, konnte ich tun, was immer ich wollte, daher machte es mir nicht wirklich viel aus, dass sie sich abschoss. Ich konnte fernsehen und Schokoladensirup aus der Flasche trinken und bis weit nach Anbruch der Dunkelheit auf der Straße spielen, ohne dass sie irgendetwas davon mitbekam. Es war ein cooles Gefühl von Freiheit.

Doch es gefiel mir nicht, wenn sie vergaß, Lebensmittel einzukaufen, oder wenn sie mich zwang, die Ärzte anzulügen und ihnen zu sagen, dass ich trotz all der Tabletten, die ich nach ihren Vorgaben geschluckt hätte, noch immer wütend sei und mich noch immer nicht konzentrieren könne. Das stimmte einfach nicht. Ich hatte diese Tabletten nicht geschluckt, und ich war nicht wütend.

Erst später fand ich heraus, dass meine Medikamente sich als Appetitzügler auf dem Schwarzmarkt verkaufen ließen und meine Mutter sie gegen Heroin eintauschte.

Als ich acht Jahre alt war, wusste ich nur, dass mit uns beiden etwas nicht stimmte, denn ich sollte die Tabletten bekommen, aber sie war diejenige, die keinen Tag ohne sie überstand.

Es hätte mich deshalb nicht überraschen dürfen, dass sie einfach verschwand, während ich im Gefängnis saß, doch das tat es. Ich wartete noch immer auf den Tag, an dem sie mir zeigte, dass ich ihr nicht scheißegal war, doch sie bewies mir ständig, dass ich ihr rein gar nichts bedeutete.

Es wäre nicht so wichtig gewesen, wenn ich nicht all meine Sachen in ihrer Wohnung zurückgelassen hätte. Der Vermieter hatte sie räumen lassen, als meine Mutter die Miete nicht gezahlt hatte. Für mich war klar, dass sie sich nicht die Mühe gemacht hatte, meine Kleider und den anderen Kram aus zwanzig Jahren einzupacken und mitzunehmen. Darunter zum Beispiel das alte Jahrbuch – das einzige, das ich mir je hatte leisten können, mit der Widmung von Heather Newcomb: »Bleib, wie du bist, Phoenix«. Unzählige Male war ich mit dem Finger darübergestrichen und hatte mich gefragt, was sie damit gemeint hatte. Unter den Sachen waren auch meine Trophäe für den besten Pitcher aus der Kinder-Baseball-Liga, und eine Armbanduhr, die mein Großvater mir geschenkt hatte. Nichts Wertvolles. Albernes Zeug, aber meins. Alles, was ich besessen hatte. Weg.

Mit nichts am Körper als ein Paar Shorts, die ich mir von Tyler geliehen hatte, schickte ich dem Mädchen, das in der Küche gemalt hatte, eine SMS. Robin. Ich sollte das nicht tun, das war mir klar. Ich spielte nicht in ihrer Liga, das war mir ebenfalls klar. Mädchen wie sie interessierten sich nicht für Typen, denen noch nicht einmal das Hemd am Leib gehörte. Oder, in meinem Fall, die Shorts. Aber aus irgendeinem Grund – vermutlich weil sie gute Manieren besaß – hatte sie mir ihre Telefonnummer gegeben, und ich wollte sie kontaktieren, weil ich eine Ablenkung brauchte. Ich wollte einfach nur mit jemandem reden, über nichts Spezielles.

Ich dachte, es ginge ihr vielleicht ähnlich. Sie wirkte irgendwie … mitgenommen. Sie hielt den Kopf gesenkt, während sie mit Jessica sprach, und verschränkte häufig die Arme vor der Brust. Jessica, die für meinen Geschmack einen ziemlichen Kommandoton anschlug, bohrte ständig nach, Robin wehrte sich nicht, antwortete jedoch auch nicht. Nicht wirklich.

Irgendetwas an ihrer Art, wie sie im Wohnzimmer gesessen hatte, als sie dachte, ich würde schlafen – die Knie an die Brust gezogen und das Shirt darübergespannt –, weckte ein bisschen Mitleid bei mir. Ich habe eine Schwäche für traurige Mädchen. Ich kann nichts dagegen tun. Es ist beschissen, aber es ist nun einmal so. Vielleicht liegt es daran, dass ich ausnahmsweise einmal das Gefühl habe, ihnen etwas bieten zu können. Zumindest Verständnis.

Es bestand allerdings ein Unterschied zwischen traurig und depressiv. Selbst ich kümmerte mich nicht um ein Mädchen, das krankhaft niedergeschlagen war, doch das traf auf Robin nicht zu. Ich hatte gesehen, wie sich ihre Miene verändert hatte, als sie zu malen begann.

Ihre Schultern sanken entspannt nach unten, und ihre Stirn glättete sich. Mit dem Pinsel in der Hand wirkte sie zufrieden oder zumindest nicht unglücklich. Außerdem hübsch. Sie hatte eine kleine Nase und kirschrote Lippen, die dunklen Haare fielen über ihre Schultern und weckten in mir den Wunsch, das Gesicht in ihnen zu vergraben.

Ich hatte also ihre Nummer, und dann verließ sie das Haus, und ich schrieb ihr, und sie antwortete mir zweimal und dann nichts mehr. Das war’s.

Das College-Girl wollte nicht mit mir spielen und verdammt, wer wollte ihr das verübeln? Es war ein impulsiver Versuch gewesen. Enttäuschend, aber daran war ich gewöhnt.

Ich schob das Telefon in meine Hosentasche und ging in die Küche, um zu fragen, ob ich mir Rileys Wagen leihen konnte. Ich musste eine Arbeit finden, auch wenn das nicht wirklich nach Spaß klang. Als ich eintrat, verstummte das Gespräch zwischen Jessica und Riley, ganz offensichtlich hatten sie über mich gesprochen. Ich verstand die neue Dynamik im Haus meiner Cousins nicht so ganz. Als ich ins Gefängnis gekommen war, hatte meine Tante Dawn noch gelebt, und alle waren wie auf rohen Eiern um sie herumgeschlichen. Jetzt war sie tot, und Rileys Freundin wohnte hier. Auf mich wirkte sie besitzergreifend und ziemlich dominant. Sie hatte den Haushalt etwas auf Vordermann gebracht, den ekligen Teppich entfernt, Kekse in die Keksdose gefüllt und wusch regelmäßig das Geschirr ab.

Seltsam. Ja, das war es. Und verwirrend. Vielleicht nannte man dieses Verhalten auch mütterlich, aber ich hatte so wenig Erfahrung mit diesem Konzept, dass ich mir nicht ganz sicher war. Mir gegenüber verhielt sie sich jedoch eindeutig zickig, und ich war auch nicht gerade verrückt nach ihr.