16,99 €

Mehr erfahren.

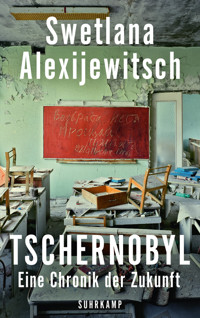

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Die Tschernobyl-Katastrophe im Frühling 1986 sprengte jedes menschliche Vorstellungsvermögen. Wie hätte man das unermessliche Leid in Worte fassen sollen? Wie die Angst vor einem ungekannten Tod, der, unsichtbar und abstrakt, blühende Wiesen und Wälder verseuchte und Tausende von Opfern forderte?

Swetlana Alexijewitsch hat über mehrere Jahre hinweg mit Menschen gesprochen, für die die Katastrophe zum zentralen Ereignis ihres Lebens wurde: mit kranken und sterbenden Soldaten, mit den Witwen der Liquidatoren, mit Müttern und Kindern, hochdekorierten Wissenschaftlern und mit Bauern. Entstanden sind eindringliche psychologische Porträts, literarisch bearbeitete Monologe, die von Menschen berichten, die sich ihre Zukunft in einer Welt der Toten aufbauen mussten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 523

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Swetlana Alexijewitsch

Tschernobyl

Eine Chronik der Zukunft

Aus dem Russischen von Ingeborg Kolinko und Ganna-Maria Braungardt

Suhrkamp

Wir sind Luft, wir sind nicht Erde …

M. Mamardaschwili

Inhalt

Historische Auskünfte

Eine einsame menschliche Stimme

Interview der Autorin mit sich selbst über weggelassene Geschichte und darüber, warum Tschernobyl unser Weltbild in Frage stellt

I. Kapitel Erde der Toten

Monolog darüber, warum sich Menschen erinnern

Monolog darüber, daß man mit Lebenden und mit Toten sprechen kann

Monolog über ein ganzes Leben, das auf einer Tür festgehalten ist

Monolog eines Dorfes darüber, wie Seelen vom Himmel gerufen werden, um mit ihnen zu wehklagen und zu essen

Monolog darüber, daß du einen Regenwurm findest und das Huhn sich freut

Monolog über ein Lied ohne Worte

Drei Monologe über die uralte Angst und darüber, warum ein Mann schwieg, als die Frauen redeten

Monolog darüber, daß der Mensch nur im Bösen so raffiniert ist und wie einfach und verständlich er in den schlichten Worten der Liebe ist

Soldatenchor

II. Kapitel Die Krone der Schöpfung

Monolog über alte Prophezeiungen

Monolog über eine Mondlandschaft

Monolog eines Zeugen, der gerade Zahnschmerzen hatte, als er sah, wie Jesus Christus zusammenbrach und schrie

Drei Monologe über »wandelnden Staub« und »sprechende Erde«

Monolog darüber, daß wir ohne Tschechow und Tolstoi nicht leben können

Monolog darüber, wie der heilige Franziskus den Vögeln predigte

Monolog ohne Titel – ein Aufschrei …

Monolog für zwei Stimmen – eine männliche und eine weibliche

Monolog darüber, wie eine völlig unbekannte Sache in dich eindringt und Besitz von dir ergreift

Monolog über cartesianische Philosophie und darüber, wie man zusammen mit einem anderen Menschen vergiftetes Brot ißt, um sich nicht zu schämen

Monolog darüber, daß wir schon lange von den Bäumen herabgestiegen sind und noch immer nichts erfunden haben, daß sie gleich als Rad wachsen

Monolog vor einem versiegelten Brunnen

Monolog über die Sehnsucht nach einer Rolle und einem Sujet

Volkschor

III. Kapitel Begeisterung an der Trauer

Monolog darüber, was wir nicht wußten: Der Tod kann so schön sein

Monolog darüber, wie leicht es ist, zu Erde zu werden

Monolog über die Symbole und Geheimnisse eines großen Landes

Monolog darüber, daß Schlimmes im Leben leise und auf natürliche Weise geschieht

Monolog darüber, daß der Russe immer an etwas glauben möchte

Monolog darüber, wie schutzlos das kleine Leben in großer Zeit ist

Monolog über die Physik, in die wir alle verliebt waren

Monolog über etwas, das über Kolyma, Auschwitz und den Holocaust hinausgeht

Monolog über die Freiheit und den Traum von einem normalen Tod

Monolog über eine Mißgeburt, die trotzdem geliebt werden wird

Monolog darüber, daß man dem alltäglichen Leben etwas beifügen muß, um es zu verstehen

Monolog über einen stummen Soldaten

Monolog über das Ewige und Verdammte: Was tun, und wer ist schuld?

Monolog eines Verteidigers der Sowjetmacht

Monolog darüber, wie zwei Engel die kleine Olenka mitnahmen

Monolog über die grenzenlose Macht eines Menschen über einen anderen

Monolog über Opfer und Opferpriester

Kinderchor

Eine einsame menschliche Stimme

Statt eines Epilogs

Historische Auskünfte

»Belarus … Wir sind ja für die Welt eine Terra incognita, ein unbekanntes, unerforschtes Land. Von Tschernobyl wissen alle, aber nur in Verbindung mit der Ukraine und mit Rußland. Wir müssen erst von uns erzählen. ›White Russia‹ (›Weißes Rußland‹) – so klingt der Name unseres Landes in Englisch.«

Volkszeitung, 27. April 1996

»Am 26. April 1986 um 1:23:58 Uhr zerstörte eine Serie von Explosionen Reaktor und Gebäude des 4. Energieblocks im AKW Tschernobyl unweit der weißrussischen Grenze. Die Katastrophe von Tschernobyl wurde zur größten technologischen Katastrophe des 20. Jahrhunderts.

Für das kleine Weißrußland (10 Mio. Einwohner) wurde sie zu einem nationalen Unglück, obgleich die Weißrussen selbst kein einziges Atomkraftwerk besitzen. Es ist nach wie vor ein Agrarland mit überwiegend ländlicher Bevölkerung. Während des Großen Vaterländischen Krieges zerstörten die deutschen Faschisten auf weißrussischem Boden 619 Dörfer mitsamt ihren Bewohnern. Nach Tschernobyl verlor das Land 485 Dörfer und Siedlungen: 70 davon sind bereits für immer dem Erdboden gleichgemacht. Im Krieg fiel jeder vierte Weißrusse, heute lebt jeder fünfte auf verseuchtem Gebiet. Das sind 2,1 Mio. Menschen, davon 700 000 Kinder. Unter den Todesursachen nimmt die radioaktive Strahlung den ersten Platz ein. In den Gebieten Gomel und Mogiljow (die von der Tschernobylkatastrophe am stärksten betroffen waren) ist die Sterblichkeitsrate um über 20 % höher als die Geburtenziffer.

Als Folge der Katastrophe wurden 50 × 106 Ci Radionuklide in die Atmosphäre geschleudert, davon fielen 70 % auf Weißrußland: 23 % seines Territoriums sind durch Radionuklide mit einer Dichte von über 1 Ci/km2 durch Cäsium-137 verseucht. Zum Vergleich: In der Ukraine sind 4,8 % des Territoriums verseucht, in Rußland 0,5 %. Die landwirtschaftliche Nutzfläche mit einer Verseuchungsdichte von 1 und mehr Ci/m2 beläuft sich auf über 18 Mio. Hektar, durch Strontium-90 mit einer Dichte von 0,3 und mehr Ci/m2 auf ca. 0,5 Mio. Hektar. Aus dem landwirtschaftlichen Umlauf sind 264 000 Hektar Böden herausgenommen worden. Weißrußland ist ein Land der Wälder. Aber 26 % der Wälder und der größere Teil der Wiesen in den Flußniederungen des Pripjat, Dnjepr, Sosch entfallen auf die radioaktiv verseuchte Zone …

Als Folge der ständigen Einwirkung von geringen Strahlendosen erhöht sich im Land mit jedem Jahr die Zahl der Personen mit Krebserkrankungen, geistiger Unterentwicklung, nervösen und psychischen Störungen sowie genetischen Mutationen …«

Band Tschernobyl. Weißrussische Enzyklopädie, 1996, S. 7, 24, 49, 101, 149

»Nach Beobachtungen wurde am 29. April 1986 eine hohe Strahlenbelastung in Polen, Deutschland, Österreich, Rumänien registriert, am 30. April in der Schweiz und Norditalien, vom 1. bis 2. Mai in Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Nordgriechenland. Am 3. Mai in Israel, Kuweit, der Türkei …

In große Höhe geschleuderte gasförmige und flüchtige Substanzen breiteten sich global aus: Am 2. Mai wurden sie in Japan registriert, am 4. Mai in China, am 5. Mai in Indien, am 5. und 6. Mai in den USA und in Kanada.

Weniger als eine Woche brauchte es, um Tschernobyl zum Problem der ganzen Welt werden zu lassen …«

Aus: Folgen des Tschernobyl-Unfalls in Weißrußland. Minsk. Internationales höheres Sacharow-College für Radioökologie, 1992, S. 82

»Der Reaktor 4, als Objekt ›Mantel‹ bezeichnet, enthält in seinem Blei-Stahlbeton-Leib nach wie vor ca. 200 Tonnen Kernbrennstoff, der teilweise mit Graphit und Beton vermengt ist. Was heute damit passiert, weiß niemand.

Der Sarkophag wurde in großer Eile errichtet, die Konstruktion ist sicher einmalig, die Ingenieure aus Petersburg, die sie entwickelt haben, können stolz darauf sein. Er sollte dreißig Jahre dienen. Aber er wurde ›auf Distanz‹ montiert, die Platten wurden mit Hilfe von Robotern und Hubschraubern zusammengefügt, daher rühren auch die Spalten. Einigen Berechnungen zufolge liegt die Gesamtfläche der Lücken und Spalten heute bei über 200 Quadratmetern, aus ihnen dringen weiterhin radioaktive Aerosole … Bei Nordwind erreichen den Süden radioaktive Staubpartikel: mit Uran, Plutonium, Cäsium. Mehr noch, an sonnigen Tagen sind bei ausgeschaltetem Licht im Reaktorsaal von oben herabfallende Lichtsäulen zu sehen. Was ist das? Auch Regen dringt nach innen. Und wenn Feuchtigkeit in die brennstoffhaltige Masse gelangt, kann eine Kernreaktion ausgelöst werden …

Der Sarkophag ist ein Leichnam, der noch atmet. Er atmet Tod. Wie lange wird er noch halten? Das kann niemand beantworten, es ist immer noch unmöglich, zu vielen Baugruppen und Konstruktionen vorzudringen, um zu erfahren, wie hoch ihr Sicherheitsgrad ist. Dafür wissen alle: Die Zerstörung des ›Mantels‹ würde Folgen nach sich ziehen, die noch schlimmer wären als 1986 …«

Zeitschrift Ogonjok, Nr. 17, April 1996

»Vor Tschernobyl kamen auf 100 000 Einwohner Weißrußlands 82 Fälle von Krebserkrankungen. Heute meldet die Statistik: 6000 Krebskranke auf 100 000 Einwohner. Eine 74fache Erhöhung.

Die Sterblichkeitsrate ist in den letzten zehn Jahren auf 23,5 % gestiegen. Nur jeder Vierzehnte stirbt an Altersschwäche, die meisten sterben im arbeitsfähigen Alter, zwischen 46 und 50. Eine medizinische Untersuchung in den am schlimmsten verseuchten Gebieten ergab: 7 von 10 Personen sind krank. Wenn man durch die Dörfer fährt, staunt man, wie sehr die Friedhöfe angewachsen sind …«

»Bis heute sind viele Zahlen unbekannt … Sie werden geheimgehalten, weil sie so ungeheuerlich sind. Die Sowjetunion schickte 800 000 Wehrpflichtige und Liquidatoren an den Ort der Katastrophe, das Durchschnittsalter der letzteren lag bei 33 Jahren. Die Rekruten hatte man gleich nach der Schule einberufen …

Allein in Weißrußland umfaßt die Liste der Liquidatoren 115 493 Namen. Laut Angaben des Gesundheitsministeriums starben zwischen 1990 und 2003 8533 Liquidatoren. Zwei Menschen am Tag …«

»So begann die Geschichte …

1986 … Die Titelseiten sowjetischer und ausländischer Zeitungen brachten Berichte über den Prozeß gegen die Schuldigen an der Katastrophe von Tschernobyl …

Und nun … Stellen Sie sich ein vierstöckiges Haus vor. Ein Haus ohne Bewohner, aber mit Sachen, mit Möbeln, mit Kleidung, die nie mehr jemand benutzen wird. Denn dieses Haus steht in Tschernobyl … In einem solchen Haus der toten Stadt gaben diejenigen, die über die Schuldigen an der Reaktorkatastrophe zu Gericht sitzen sollten, eine kleine Pressekonferenz für die Journalisten. Auf allerhöchster Ebene, im ZK der KPdSU, war entschieden worden, den Fall vor Ort zu verhandeln. In Tschernobyl. Das Gericht tagte im Gebäude des örtlichen Kulturhauses. Auf der Anklagebank saßen sechs Personen: der Direktor des Kernkraftwerks, Viktor Brjuchanow, der Chefingenieur Nikolai Fomin, der stellvertretende Chefingenieur Anatoli Djatlow, der Schichtleiter Boris Rogoshkin, der Leiter der Reaktorabteilung, Alexander Kowalenko, und der Inspektor der zentralen sowjetischen Atomenergieaufsichtsbehörde, Juri Lauschkin.

Die Zuschauerplätze waren leer. Bis auf die Journalisten. Hier lebte ja auch niemand mehr, die Stadt war ›geschlossen‹ worden, als ›Zone strenger radioaktiver Kontrolle‹. Hatte man sie vielleicht deshalb zum Prozeßort bestimmt? Je weniger Zeugen, desto weniger Lärm. Keine Fernsehkameras und keine westlichen Journalisten. Natürlich wollten alle ein Dutzend verantwortlicher Beamter auf der Anklagebank sehen, auch aus Moskau. Auch die moderne Wissenschaft sollte sich verantworten. Aber man beschränkte sich auf ein paar Sündenböcke.

Das Urteil … Viktor Brjuchanow, Nikolai Fomin und Anatoli Djatlow bekamen je 10 Jahre. Die anderen weniger. Anatoli Djatlow und Juri Lauschkin starben im Gefängnis an den Folgen ihrer hohen Strahlendosis. Der Chefingenieur Nikolai Fomin verlor den Verstand … Kraftwerksdirektor Viktor Brjuchanow verbüßte die gesamten zehn Jahre. Bei seiner Rückkehr wurde er von seinen Angehörigen und einigen Journalisten empfangen. Ansonsten verlief das Ereignis unbemerkt.

Der ehemalige Direktor lebt in Kiew und ist Angestellter einer kleinen Firma …

So endet die Geschichte …«

»In naher Zukunft nimmt die Ukraine einen gigantischen Bau in Angriff. Über dem Sarkophag, unter dem 1986 der zerstörte vierte Block des Atomkraftwerks Tschernobyl begraben wurde, wird eine neue, als ›Bogen‹ bezeichnete Decke errichtet. Für dieses Projekt werden 28 Geberländer in nächster Zeit das erste Kapital bereitstellen – über 768 Millionen Dollar. Die neue Decke soll nicht nur dreißig, sondern hundert Jahre halten. Sie ist wesentlich gewaltiger konzipiert, da sie groß genug sein muß für die Umbettung des radioaktiven Abfalls. Sie braucht ein massives Fundament: Faktisch muß ein künstlicher Felsengrund aus Betonsäulen und -platten errichtet werden. Anschließend muß das Lager für den radioaktiven Abfall aus dem alten Sarkophag vorbereitet werden. Die neue Decke selbst wird aus Qualitätsstahl errichtet, der resistent ist gegen Gammastrahlung. Allein an Metall werden 18 000 Tonnen gebraucht …

Der ›Bogen‹ wird ein beispielloses Bauwerk in der Geschichte der Menschheit. Zum einen wegen seiner beeindruckenden Größe – eine doppelte Hülle von 150 Metern Höhe. Und ästhetisch wird der Koloß an den Eiffelturm erinnern …«

Aus Materialien weißrussischer Internetzeitungen 2002 bis 2005.

Eine einsame menschliche Stimme

Ich weiß nicht, was ich erzählen soll … Vom Tod oder von der Liebe? Oder ist das ein und dasselbe? … Ich weiß nicht …

Wir hatten kurz zuvor geheiratet. Wir gingen durch die Straßen und hielten uns noch an den Händen gefaßt, auch wenn wir ein Geschäft betraten … Immer zu zweit. Ich sagte zu ihm: »Ich liebe dich.« Aber ich wußte noch nicht, wie sehr … Ich hatte keine Ahnung … Wir lebten im Wohnheim der Feuerwehreinheit, in der er diente. Im ersten Stock. Dort wohnten noch drei andere junge Familien, wir hatten eine Gemeinschaftsküche. Und unten, im Erdgeschoß, standen die roten Löschfahrzeuge. Das war sein Dienst. Ich wußte immer, wo er war, was mit ihm war. Mitten in der Nacht hörte ich Lärm. Schreie. Ich schaute aus dem Fenster. Er sah mich. »Mach das Lüftungsfenster zu und geh schlafen. Im Kraftwerk ist Feuer. Ich bin bald zurück.«

Die Explosion selbst habe ich nicht gesehen. Nur die Flamme. Alles leuchtete … Der ganze Himmel … Eine hohe Flamme. Ruß. Schreckliche Hitze. Und er kam und kam nicht. Der Ruß rührte vom brennenden Bitumen, das Dach des Kraftwerks war damit gegossen. Sie sind, so erinnerte er sich, wie über Teer gegangen. Sie versuchten, die Flammen zu löschen, und er kroch weiter. Stand wieder auf. Sie schoben den brennenden Graphit mit den Füßen vom Dach … Sie waren ohne die Segeltuchmonturen gefahren und hatten nur Hemd und Hose an. Man hatte ihnen nichts gesagt, sie waren zu einem normalen Feuerwehreinsatz geholt worden.

Vier Uhr … Fünf Uhr … Sechs … Um sechs wollten wir zu seinen Eltern fahren. Wollten Kartoffeln legen. Von Pripjat nach Sperischje, dem Dorf, in dem seine Eltern wohnten, sind es 40 Kilometer. Säen, pflügen … Das mochte er gerne … Seine Mutter hat oft erzählt, daß sie und ihr Mann ihn nicht in die Stadt lassen wollten, sie hatten ihm sogar ein neues Haus gebaut. Dann wurde er eingezogen. Er diente in Moskau bei den Feuerwehrtruppen, und als er zurückkam, wollte er nur zur Feuerwehr. Etwas anderes gab es für ihn nicht. (Schweigt.)

Manchmal höre ich seine Stimme … Ganz lebendig … Nicht mal Fotos wirken so auf mich wie seine Stimme. Aber er ruft mich nie … Auch nicht im Schlaf … Nur ich rufe ihn immer …

Sieben Uhr … Um sieben teilte man mir mit, daß er im Krankenhaus sei. Ich rannte hin, aber das Krankenhaus war von Miliz umringt, keiner wurde reingelassen. Nur Rettungswagen kamen ständig angerast. Die Milizionäre riefen, wir sollten zurückbleiben, die Meßgeräte würden weit über die Skala hinaus ausschlagen. Ich war nicht allein, alle Frauen waren da, deren Männer in der Nacht im Atomkraftwerk arbeiteten. Ich versuchte, eine Bekannte zu finden, sie war Ärztin im Krankenhaus. Ich hielt sie am Kittel fest, als sie aus einem Auto stieg. »Laß mich rein!« – »Kann ich nicht. Es geht ihm schlecht. Es geht allen schlecht.« Ich ließ nicht locker. »Ich will ihn bloß sehen.« – »Na gut«, sagte sie. »Komm mit. Aber nur für 15 oder 20 Minuten.« Ich sah ihn … Ganz aufgedunsen, verquollen … Die Augen waren fast nicht zu sehen … »Sie brauchen Milch, viel Milch«, sagte meine Bekannte. »Jeder müßte mindestens drei Liter trinken.« – »Aber er trinkt keine Milch.« – »Jetzt wird er.« Viele Ärzte, Schwestern, besonders Hilfsschwestern dieses Krankenhauses sind später krank geworden … Und gestorben … Aber damals wußte das noch keiner …

Um zehn Uhr vormittags starb der Anlagenfahrer Schischenok … Er starb als erster … Am ersten Tag … Wir erfuhren, daß ein zweiter unter den Trümmern begraben liegt – Valera Chodemtschuk. Er konnte nicht rausgeholt werden und wurde einbetoniert. Aber wir wußten noch nicht, daß dies nur die ersten sein würden …

Ich fragte: »Wassenka, was soll ich machen?« – »Geh weg, geh weg von hier! Du kriegst doch ein Kind.« Ich war schwanger. Aber ich konnte ihn doch nicht allein lassen! Er bat mich: »Fahr nach Hause. Denk an das Kind!« – »Erst bringe ich dir Milch, dann sehen wir weiter.«

Meine Freundin Tanja Kibenok kam … Ihr Mann lag im selben Zimmer … Sie kam mit ihrem Vater, der hatte ein Auto. Wir fuhren ins nächste Dorf, um Milch zu besorgen. Etwa drei Kilometer außerhalb der Stadt … Wir kauften mehrere Dreilitergläser mit Milch … Sechs, damit es für alle reichte … Aber die Männer erbrachen die Milch … Sie verloren immer wieder das Bewußtsein, man hängte sie an den Tropf. Die Ärzte behaupteten merkwürdigerweise, daß es Gasvergiftungen seien, von radioaktiver Strahlung sprach keiner. Die Stadt war voller Armeefahrzeuge, alle Straßen waren gesperrt … Überall Soldaten. Keine Vorortbahnen fuhren mehr, keine Züge … Die Straßen wurden mit irgendeinem weißen Pulver abgesprüht … Ich machte mir Gedanken, wie ich am nächsten Tag ins Dorf kommen sollte, um frische Milch für ihn zu kaufen. Keiner sprach von radioaktiver Strahlung … Nur die Militärs trugen Schutzmasken … Die Städter kamen mit Brot aus den Läden, mit Bonbons in Tüten … Kuchen wurde an offenen Ständen angeboten … Ganz normaler Alltag. Nur … Die Straßen wurden mit einem Pulver gewaschen …

Auch abends wurde keiner ins Krankenhaus gelassen … Ein Meer von Menschen ringsum … Ich stand unter seinem Fenster, er trat heran und rief mir etwas zu. So verzweifelt! In der Menge hatte jemand gehört, daß sie nachts nach Moskau gebracht werden sollten. Wir Frauen standen zusammen und berieten. Wir beschlossen mitzufahren. Laßt uns zu unseren Männern! Ihr habt kein Recht! Wir kämpften, wir boxten uns durch. Die Soldaten – inzwischen schon eine Doppelkette – stießen uns zurück. Dann erschien ein Arzt und sagte, die Männer würden nach Moskau geflogen, aber wir sollten ihnen Sachen bringen, die Sachen, mit denen sie im Kraftwerk gewesen waren, seien verbrannt worden. Busse fuhren nicht mehr, wir liefen quer durch die ganze Stadt. Als wir mit Taschen wiederkamen, war die Maschine schon weg … Man hatte uns an der Nase herumgeführt … Damit wir nicht weinten und schrien …

Nacht … Auf der einen Straßenseite Busse, Hunderte von Bussen (die Stadt wurde schon auf die Evakuierung vorbereitet), auf der anderen Seite Hunderte von Löschfahrzeugen. Sie waren von überall her geholt worden. Die ganze Straße in weißem Schaum … Wir wateten hindurch … Wir schimpften und weinten …

Im Radio wurde bekanntgegeben, daß die Stadt möglicherweise nur für drei bis fünf Tage evakuiert werden würde, wir sollten warme Sachen und Sportanzüge mitnehmen, wir würden im Wald kampieren. In Zelten. Die Leute freuten sich: auf in die Natur! Da könnten wir den 1. Mai feiern. Etwas ganz Besonderes. Wir machten Schaschlyks fertig, kauften Wein. Packten Gitarren ein, Kassettenrecorder … Die beliebten Maifeiertage! Geweint haben nur die, deren Männer leiden mußten.

An die Fahrt kann ich mich nicht erinnern … Mein Gedächtnis setzt erst wieder ein, als ich seine Mutter sah. »Mama, Wassja ist in Moskau! Er wurde mit einer Sondermaschine ausgeflogen.« Doch wir bestellten den Garten – pflanzten Kartoffeln, Kohl. (Eine Woche später wurde das Dorf evakuiert!) Wer wußte das? Wer konnte das damals wissen? Gegen Abend mußte ich mich immer wieder übergeben. Ich war im sechsten Monat schwanger. Es ging mir so schlecht … Nachts träumte ich, daß er mich rief – als er noch lebte, hat er mich immer nachts gerufen: »Ljussja! Ljussenka!« Aber seit er tot ist, hat er mich kein einziges Mal gerufen. Kein einziges Mal … (Weint.) Morgens stand ich mit dem Vorsatz auf, nach Moskau zu fahren. Allein … »Wie kannst du in deinem Zustand …«, jammerte seine Mutter. Sein Vater sollte mitfahren. »Er bringt dich hin.« Er hob alles Geld vom Sparbuch ab. Alles Geld.

Von der Fahrt weiß ich nichts mehr … Da fehlt mir wieder jede Erinnerung … In Moskau fragten wir den erstbesten Milizionär, in welchem Krankenhaus die Feuerwehrleute aus Tschernobyl lagen, und er sagte es uns …

Das sechste Krankenhaus in der Stschukinskaja …

Ins Krankenhaus, eine Spezialklinik für Radiologie, wurde ohne Genehmigung niemand hineingelassen. Ich gab der Pförtnerin Geld, und sie sagte: »Geh rein.« Nannte mir das Stockwerk. Noch jemanden mußte ich bitten, überreden … Dann saß ich im Zimmer der Stationsärztin der radiologischen Station, Angelina Wassiljewna Guskowa. Damals wußte ich noch nicht, wie sie heißt, ich habe nichts behalten … Ich wußte nur, daß ich ihn sehen muß … Ihn finden …

Sie fragte mich gleich:

»Meine Liebe! Meine Liebe … Habt ihr Kinder?«

Wie konnte ich das zugeben? Mir war klar, daß ich meine Schwangerschaft verheimlichen mußte. Sie würde mich sonst nicht zu ihm lassen! Gut, daß ich schmächtig war, mir war nichts anzusehen.

»Ja«, sagte ich.

»Wie viele?«

Ich dachte: Du mußt ihr sagen, zwei. Wenn du eins sagst, läßt sie dich auch nicht rein.

»Einen Jungen und ein Mädchen.«

»Wenn es zwei sind, wirst du ja wohl keine mehr kriegen. Jetzt hör zu: Das zentrale Nervensystem ist stark angegriffen, das Rückenmark ist stark angegriffen …«

Na wennschon, dachte ich noch, dann wird er ein bißchen nervös sein.

»Und noch eins: Wenn du zu weinen anfängst, schick ich dich sofort raus. Umarmen und küssen kommt nicht in Frage. Du darfst nicht nahe rangehen. Ich gebe dir eine halbe Stunde.«

Ich wußte, daß ich von dort nicht mehr weggehen würde. Und wenn, dann nur mit ihm. Das hatte ich mir geschworen!

Ich komme rein … Sie sitzen auf ihren Betten, spielen Karten und lachen.

»Wassja!« rufen die anderen.

Er dreht sich um.

»O Jungs, ich bin verloren! Jetzt hat sie mich auch hier gefunden!«

Er sieht lustig aus, der Schlafanzug Größe 48, er trägt sonst 52! Die Ärmel zu kurz, die Hosenbeine zu kurz. Aber die Schwellung im Gesicht ist schon weg … Man hat ihnen irgendeine Infusion gegeben …

»Und warum bist du verloren?« frage ich.

Er will mich umarmen.

»Bleib ja sitzen«, sagt die Ärztin. »Nichts ist mit Umarmen!«

Wir versuchten, das Ganze spaßig zu nehmen. Und dann kamen sie auch schon aus den anderen Zimmern angelaufen. Alle unsere Leute. Aus Pripjat. 28 waren mit dem Flugzeug eingeflogen worden. Was ist zu Hause los? Was gibt’s Neues? Ich erzähle, daß die Evakuierung begonnen hat, daß die ganze Stadt für drei bis fünf Tage ausquartiert wird. Die Jungs schweigen. Da waren auch zwei Frauen, eine davon hatte am Tag der Havarie in der Pförtnerloge Dienst gehabt. Sie jammerte:

»O Gott! Meine Kinder sind dort! Was ist mit ihnen?«

Ich wäre so gerne mit ihm allein geblieben, und wenn es nur für eine Minute gewesen wäre. Die Jungs spürten das, jeder fand einen Grund, um in den Flur hinauszugehen. Da habe ich ihn umarmt und geküßt. Er rückte ab.

»Setz dich nicht neben mich. Nimm den Stuhl.«

»Ach, Unsinn!« Ich winkte ab. »Hast du gesehen, wo die Explosion stattgefunden hat? Was ist da passiert? Ihr wart doch die ersten …«

»Es sieht nach Sabotage aus. Hat jemand extra gemacht. Die Jungs sind auch der Meinung.«

Damals haben alle so gedacht.

Als ich am nächsten Tag hinkam, lag jeder schon in einem Einzelzimmer. Man hatte ihnen streng verboten, auf den Flur zu gehen und miteinander zu reden. Sie gaben sich Klopfzeichen durch die Wand … Punkt – Strich, Punkt – Strich … Punkt … Die Ärzte erklärten, daß jeder Organismus unterschiedlich auf die Strahlendosen reagiert, und was der eine verträgt, muß für den anderen durchaus nicht zutreffen. In den Zimmern, in denen sie lagen, schlugen die Meßgeräte sogar an den Wänden wie wild aus. Zur Linken, zur Rechten und die Etage darunter – dort waren alle Patienten ausquartiert worden, die Etage war leer … Unter ihnen und über ihnen lag niemand …

Drei Tage lang habe ich bei meinen Moskauer Bekannten gewohnt. Sie sagten zu mir: Benutze Kochtöpfe, Schüsseln, alles, was du brauchst, genier dich nicht. Solche Menschen waren das! Solche Menschen! Ich kochte Brühe aus Putenfleisch, für sechs Leute. Für unsere sechs Jungs … Die Feuerwehrleute … Aus einer Schicht … Alle hatten in der Nacht Dienst gehabt: Wastschuk, Kibenok, Titenok, Prawik, Tischtschura. Ich kaufte für alle Zahnpaste, Zahnbürsten, Seife. Sie hatten ja nichts im Krankenhaus. Auch kleine Handtücher habe ich gekauft … Ich wundere mich heute über meine Bekannten, sie hatten natürlich Angst, sie mußten Angst haben, es kursierten schon alle möglichen Gerüchte. Trotzdem boten sie mir an: Benutze alles, was du brauchst. Alles. Wie geht es ihm? Wie geht es den anderen? Werden sie am Leben bleiben? Am Leben bleiben … (Schweigt.) Ich habe damals viele gute Menschen kennengelernt, ihre Namen habe ich nicht alle behalten … Meine Welt schrumpfte auf einen Punkt zusammen … Wurde ganz klein … Er … Nur er … Ich erinnere mich an eine ältere Schwester, die mir geraten hat: »Es gibt Krankheiten, die nicht heilbar sind. Da muß man einfach sitzen und die Hände streicheln.«

Frühmorgens fuhr ich auf den Markt, von da zu meinen Bekannten, kochte Brühe. Alles durchsieben, zerkleinern, in Portionen aufteilen … Einer bat: »Bring doch mal einen Apfel mit.« Sechs Halblitergläser … Alles für sechs Leute! Ins Krankenhaus … Ich saß bis zum Abend dort. Und abends mußte ich wieder ans andere Ende der Stadt fahren. Wie lange würde ich das durchhalten? Nach drei Tagen bot man mir ein Zimmer im Hotel für medizinisches Personal direkt auf dem Krankenhausgelände an. Gott, was für ein Glück!

»Aber es gibt da keine Küche. Wo soll ich kochen?«

»Sie brauchen nichts mehr zu kochen. Ihre Mägen nehmen nichts mehr an.«

Er veränderte sich. Jeden Tag traf ich auf einen anderen Mann … Die Verbrennungen traten zutage … Im Mund, auf der Zunge, auf den Wangen … Zuerst kleine Bläschen, die größer wurden … Die Schleimhaut löste sich in Schichten ab … In weißen Häutchen … Die Gesichtsfarbe … Die Farbe des Körpers … Blau … Rot … Graubraun … Es gehörte doch alles zu mir, war mir lieb und vertraut! Das kann man gar nicht erzählen! Darüber kann man doch gar nicht schreiben!

Ich habe ihn geliebt! Ich wußte noch nicht, wie sehr ich ihn liebe! Wir hatten doch gerade erst geheiratet … Hatten uns noch nicht genug aneinander gefreut … Wir gingen durch die Straßen. Er packte mich und wirbelte mich herum. Und küßte mich, küßte mich. Die Leute, die vorübergingen, lächelten …

Die Klinik für akute Strahlenkrankheiten … 14 Tage …

Innerhalb von 14 Tagen stirbt der Mensch …

Im Hotel wurde gleich am ersten Tag überall bei mir die Radioaktivität gemessen. Kleidung, Tasche, Portemonnaie, Schuhe … Alles »brannte«. Und alles wurde mir abgenommen. Sogar die Unterwäsche. Nur das Geld rührten sie nicht an. Ich bekam einen Krankenhauskittel Größe 56 statt in meiner 44 und Pantoffeln Größe 43 statt 37. Die Sachen würde ich wiederkriegen, vielleicht aber auch nicht, sie waren wohl kaum zu reinigen. In diesem Aufzug erschien ich bei ihm. Er erschrak. »Himmel, wie siehst du aus?« Ich hatte es trotzdem fertiggebracht, eine Brühe zu kochen. Ich hängte einen Tauchsieder in ein großes Glas … Tat Hühnerfleisch rein, ganz kleine Stückchen … Dann gab mir jemand einen Kochtopf, ich glaube, es war die Putzfrau oder die Etagenfrau. Jemand anders ein Brett, auf dem ich frische Petersilie hackte. Im Krankenhauskittel konnte ich selbst nicht zum Basar gehen, jemand brachte mir das Grünzeug mit. Aber es nützte alles nichts, er konnte nicht mal mehr trinken … Oder ein rohes Ei schlucken … Ich hätte ihm so gerne etwas Schönes zu essen gebracht! Als könnte das helfen! Ich lief zur Post. »Mädchen, ich muß ganz dringend meine Eltern in Iwano-Frankowsk anrufen. Mein Mann liegt im Sterben.« Sie errieten sofort, woher ich kam und wer mein Mann war, und stellten die Verbindung augenblicklich her. Mein Vater, meine Schwester und mein Bruder kamen noch am selben Tag nach Moskau geflogen, brachten mir Sachen und Geld.

9. Mai … Er hatte mir immer gesagt: »Du kannst dir nicht vorstellen, wie schön Moskau ist! Besonders am Tag des Sieges, wenn der Salut stattfindet. Ich möchte, daß du das mal erlebst.« Ich sitze an seinem Bett, er macht die Augen auf.

»Ist jetzt Tag oder Nacht?«

»Neun Uhr abends.«

»Mach das Fenster auf! Der Salut beginnt.«

Ich öffnete das Fenster. Achte Etage, die ganze Stadt lag vor uns! Ein Feuerbusch schwang sich in den Himmel.

»Ist das toll!«

»Ich hatte dir versprochen, daß ich dir Moskau zeigen werde. Und ich hatte versprochen, dir ein Leben lang an Feiertagen Blumen zu schenken …«

Ich drehte mich um … Er holte unter dem Kissen drei Nelken hervor. Er hatte einer Schwester Geld gegeben, und sie hatte welche gekauft.

Ich lief zu ihm und küßte ihn.

»Du mein Einziger! Meine große Liebe!«

Er knurrte: »Was haben die Ärzte gesagt? Du sollst mich nicht umarmen und küssen!«

Es war mir verboten worden ihn zu umarmen … Zu streicheln … Aber ich habe ihm hochgeholfen und ihn aufs Bett gesetzt … Habe sein Bett gemacht, ihm das Fieberthermometer untergeschoben und wieder herausgenommen … Habe die Bettpfanne gebracht und rausgetragen … Ihn abgewischt. Ich war die ganze Nacht bei ihm. Bewachte jede seiner Bewegungen. Jeden Atemzug.

Gut, daß es nicht im Zimmer passierte, sondern im Flur … Mir wurde schwindlig, ich mußte mich ans Fensterbrett lehnen … Ein Arzt kam vorbei und faßte mich unter den Arm. Dann fragte er: »Sind Sie schwanger?«

»Nein, nein!« Ich hatte solche Angst, daß uns jemand hört.

»Schwindeln Sie nicht!« meinte er seufzend.

Ich war so verwirrt, daß ich ihn um gar nichts bitten konnte.

Am nächsten Tag wurde ich zur Stationsärztin gerufen.

»Warum haben Sie mich angelogen?« fragte sie streng.

»Ich hatte keine Wahl. Wenn ich die Wahrheit gesagt hätte, hätten Sie mich nach Hause geschickt. Diese Lüge ist heilig!«

»Was machen Sie bloß!«

»Aber ich bin bei ihm …«

»Meine Liebe, du! Meine Liebe …«

Mein Leben lang werde ich Angelina Wassiljewna Guskowa dankbar sein! Mein Leben lang!

Andere Ehefrauen kamen auch, aber sie wurden nicht mehr hereingelassen. Die Mütter der Männer waren da: Sie durften hinein … Die Mutter von Wolodja Prawik betete ständig: »Herrgott, nimm lieber mich zu dir!«

Ein amerikanischer Professor, Doktor Gale … Er nahm eine Rückenmarkstransplantation vor … Er tröstete mich, es gäbe Hoffnung, geringe, aber es gäbe sie. So ein kräftiger Organismus! So ein starker Mann! Alle seine Verwandten wurden gerufen. Zwei Schwestern kamen aus Weißrußland, ein Bruder aus Leningrad, er war dort bei der Armee. Die Jüngste, Natascha, 14 Jahre, weinte sehr und hatte Angst. Aber ihr Rückenmark eignete sich am besten … (Verstummt.) Jetzt kann ich schon darüber reden … Aber damals … Ich habe zehn Jahre lang geschwiegen … Zehn Jahre … (Verstummt.)

Als er erfuhr, daß das Rückenmark von seiner jüngsten Schwester genommen werden sollte, protestierte er: »Lieber sterbe ich! Rührt sie nicht an, sie ist noch zu klein.« Die ältere Schwester Ljuda war 28 Jahre alt, sie ist selbst Krankenschwester und wußte deshalb, worauf sie sich einließ. »Daß er nur am Leben bleibt!« sagte sie. Ich habe bei der Operation zugesehen. Sie lagen nebeneinander auf OP-Tischen … Da war ein großes Fenster im OP-Saal. Die Operation dauerte zwei Stunden … Als sie zu Ende war, ging es Ljuda schlechter als ihm, sie hatte 18 Einstiche und kam nur schwer aus der Narkose. Sie ist jetzt auch krank, ist Invalidin … Sie war ein schönes, starkes Mädchen. Hat nicht geheiratet … Ich bin damals immer zwischen ihren Zimmern hin- und hergependelt. Er lag nicht mehr in einem normalen Zimmer, sondern in einem speziellen Sauerstoffzelt, unter einer durchsichtigen Folie, keiner durfte rein. Es gab besondere Vorrichtungen, damit man Spritzen verabreichen oder einen Katheter setzen konnte, ohne unter das Zelt zu gehen … Das war mit allen möglichen Klettverschlüssen und Schnallen versehen, aber ich lernte, damit umzugehen … Sie aufzumachen … Um zu ihm zu gelangen … An seinem Bett stand ein kleiner Stuhl … Es ging ihm so schlecht, daß ich keine Minute von ihm weichen konnte. Er rief ständig: »Ljussja, wo bist du? Ljussenka!« Er rief und rief … Die anderen Sauerstoffzelte, in denen unsere Jungs lagen, wurden von Soldaten betreut, weil die angestellten Sanitäter sich weigerten, sie forderten Schutzkleidung. Soldaten trugen die Bettpfannen raus, wischten die Fußböden auf, wechselten die Bettwäsche … Sie machten alles … Woher kamen die Soldaten? Ich habe nicht gefragt … Nur er zählte. Und jeden Tag hörte ich: Tot … Tischtschura tot. Titenok tot. Tot … Tot! … hämmerte es in meinem Kopf …

25- bis 30mal Stuhlgang in 24 Stunden. Mit blutigem Schleim … Die Haut begann an Händen und Füßen aufzuplatzen … Der ganze Körper voller Blasen … Wenn er den Kopf drehte, blieb auf dem Kissen ein Büschel Haare zurück … All das Vertraute. Geliebte … Ich versuchte zu scherzen. »Wie bequem, da brauchen wir keinen Kamm!« Bald darauf wurden alle kahlgeschoren. Ihn habe ich selber geschoren. Ich wollte alles für ihn selber tun. Wenn ich es physisch durchgehalten hätte, wäre ich die ganzen 24 Stunden nicht von seiner Seite gewichen. Mir tat es um jede Minute leid … Jede Minute … (Schweigt lange.) Mein Bruder kam und erschrak. »Ich laß dich nicht mehr zu ihm rein!« Mein Vater sagte zu ihm: »Wie willst du so eine daran hindern? Die klettert doch sogar durchs Fenster! Über die Feuerwehrleiter!«

Ich ging raus … Als ich wiederkomme, liegt auf seinem Nachtschränkchen eine Apfelsine. Groß, nicht gelb, sondern rosa. Er lächelt. »Hab ich geschenkt bekommen. Nimm sie.« Eine Schwester winkt mir durch das Zelt zu, daß ich die Apfelsine nicht essen soll. Da sie schon einige Zeit neben ihm liegt, ist es sogar gefährlich, sie anzufassen, geschweige denn zu essen. »Iß sie nur«, bittet er. »Du magst doch Apfelsinen!« Ich nehme die Apfelsine. Derweil schließt er die Augen und schläft ein. Er bekam ständig Spritzen, damit er schlief. Betäubungsmittel. Die Schwester sieht mich entsetzt an … Und ich? Ich bin bereit, alles zu tun, damit er nur nicht ans Sterben denkt und daran, daß seine Krankheit schrecklich ist, daß ich Angst vor ihm habe … Bruchstücke eines Gesprächs … In meiner Erinnerung … Jemand ermahnt mich: »Sie dürfen nicht vergessen: Vor Ihnen liegt nicht mehr Ihr Mann, Ihr Geliebter, sondern ein hochgradig radioaktiv verseuchtes Objekt. Sie sind doch keine Selbstmörderin. Nehmen Sie sich zusammen!« Und ich wie eine Wahnsinnige: »Ich liebe ihn! Ich liebe ihn!« Er schlief, und ich flüsterte: »Ich liebe dich!« Ich ging über den Krankenhaushof: »Ich liebe dich!« Ich trug die Bettpfanne aus dem Zimmer: »Ich liebe dich!« Ich erinnerte mich, wie wir früher zusammen gelebt hatten … In unserem Wohnheim … Er schlief nachts nur ein, wenn er meine Hand halten konnte. Das war eine Angewohnheit von ihm: mich im Schlaf bei der Hand zu halten, die ganze Nacht …

Und im Krankenhaus nahm ich seine Hand und ließ sie nicht mehr los …

Nacht. Alles war still. Wir waren allein. Er schaute mich ganz aufmerksam an und sagte dann:

»Ich möchte so gerne unser Kind sehen. Wie wird es sein?«

»Wie wollen wir es denn nennen?«

»Na, das wirst du schon selber entscheiden müssen …«

»Wieso ich, wenn wir zu zweit sind?«

»Dann soll es Wassja heißen, wenn es ein Junge wird, und Nataschka, wenn es ein Mädchen wird.«

»Wieso Wassja? Ich hab doch schon einen! Dich! Einen anderen brauche ich nicht.«

Ich wußte noch nicht, wie sehr ich ihn liebe! Ihn … Nur ihn … Wie blind! Ich nahm nicht einmal das Strampeln des Kindes unter meinem Herzen wahr … Obwohl ich schon im sechsten Monat war … Ich dachte, daß es in mir ist, mein Kleines, und daß es da sicher ist … Mein Kleines …

Daß ich bei ihm unter der Folie schlief, wußte keiner von den Ärzten. Darauf kam keiner … Die Schwestern ließen mich zu ihm. Zuerst wollten sie es mir ausreden. »Du bist noch jung. Was denkst du dir dabei? Er ist kein Mensch mehr, sondern ein Reaktor. Ihr verbrennt noch zusammen.« Ich bin ihnen wie ein kleiner Hund nachgerannt, hab stundenlang an der Tür gestanden und gebettelt, gefleht … Dann winkten sie ab. »Zum Teufel mit dir! Du bist ja nicht normal!« Früh, noch vor acht, bevor die Visite begann, warnten sie mich durch das Zelt. »Komm schnell raus!« Dann rannte ich für eine Stunde ins Hotel. Von neun Uhr morgens bis neun Uhr abends hatte ich eine Besuchserlaubnis. Meine Beine waren blau bis zu den Knien und ganz geschwollen, so erschöpft war ich … Meine Seele war stärker als mein Körper … Meine Liebe …

Solange ich bei ihm war, machten sie das nicht … Aber wenn ich weg war, haben sie ihn fotografiert … Ohne Kleidung. Nackt. Nur ein leichtes Laken obendrauf. Ich habe das Laken jeden Tag gewechselt – abends war es ganz blutgetränkt. Wenn ich ihn anhob, blieben an meinen Händen Hautfetzen von ihm zurück. Ich bat ihn: »Liebster! Hilf mir! Stütz dich auf den Arm, auf den Ellbogen, so gut du kannst, damit ich das Bett glattstreiche, damit du keine Falte, keine Naht spürst.« Jede noch so kleine Naht bedeutete schon eine Wunde für ihn. Ich schnitt mir die Nägel kurz, bis Blut kam, um ihn ja nicht irgendwie zu kratzen. Keine Schwester konnte an ihn heran, ihn anfassen – wenn etwas zu tun war, riefen sie mich. Und sie … Sie fotografierten ihn … Sie sagten, zu wissenschaftlichen Zwecken. Ich hätte sie am liebsten aus dem Zimmer gejagt! Hätte geschrien! Sie verprügelt! Wie konnten sie! Es gehörte doch alles zu mir … War mir so lieb … Wenn ich sie doch nur hätte hindern können! … Wenn …

Ich trete aus dem Zimmer auf den Flur … Gehe auf die Wand, auf das Sofa zu, ohne es zu sehen. Sage zur Dienstschwester: »Er stirbt mir.« Und sie: »Was willst du? Er hat 1600 Röntgen abbekommen, die tödliche Dosis ist 400.« Ihr tat er auch leid, aber anders. Es gehörte doch alles zu mir, war mir so lieb.

Als alle gestorben waren, wurde das Krankenhaus renoviert. Die Wände wurden abgeschabt, das Parkett herausgerissen und weggetragen … In die Tischlerei.

Weiter … Das letzte … Ich erinnere mich nur bruchstückhaft … Verschwommen …

In der Nacht sitze ich neben ihm auf dem Stuhl … Um acht Uhr früh: »Wassenka, ich geh jetzt. Ich ruh mich ein bißchen aus.« Er öffnet die Augen und schließt sie wieder – zum Zeichen, daß er einverstanden ist. Kaum bin ich im Hotel, in meinem Zimmer, habe mich auf dem Fußboden ausgestreckt, aufs Bett konnte ich mich nicht legen, alles hat so weh getan, da klopft auch schon eine Schwester. »Geh! Lauf zu ihm! Er ruft immerzu nach dir!« … An dem Tag hatte mich Tanja Kibenok inständig gebeten, sie auf den Friedhof zu begleiten, sie könne nicht ohne mich fahren. Am Vormittag sollten Witja Kibenok und Wolodja Prawik beerdigt werden … Witja und Wassja waren Freunde gewesen … Unsere Familien waren befreundet … Einen Tag vor der Explosion hatten wir uns alle zusammen im Wohnheim fotografieren lassen. Wie schön unsere Männer waren! Und so fröhlich! Der letzte Tag unseres damaligen Lebens … Vor Tschernobyl … Wie glücklich wir waren!

Ich kam vom Friedhof zurück und rief schnell die Schwester vom Dienst an. »Wie geht’s ihm?« – »Er ist vor einer Viertelstunde gestorben!« Wie? Und ich hatte die ganze Nacht bei ihm gesessen! Ich war doch nur für drei Stunden weg gewesen! Ich stand am Fenster und schrie: »Warum? Wofür?« Ich sah zum Himmel hoch und schrie … Durch das ganze Hotel … Sie hatten Angst, sich mir zu nähern … Dann kam ich zu mir: Ich will ihn noch einmal sehen! Ein letztes Mal! Ich schleppte mich die Treppe hinunter … Er lag noch im Sauerstoffzelt … Seine letzten Worte waren gewesen: »Ljussja! Ljussenka!« – »Sie ist nur mal kurz weg, sie kommt gleich«, hatte ihn die Schwester beruhigt. Er seufzte auf und – war still …

Nun konnte mich nichts von ihm trennen … Ich bin bis zum Sarg mit ihm gegangen … Obwohl ich mich an den Sarg selbst gar nicht erinnere, sondern nur an den großen Plastiksack … Dieser Plastiksack … In der Leichenkammer fragte man mich: »Wollen Sie sehen, wie wir ihn einkleiden?« Natürlich wollte ich. Sie zogen ihm die Paradeuniform an, die Mütze legten sie ihm auf die Brust. Passende Schuhe wurden nicht gefunden, weil die Füße so aufgedunsen waren … Auch die Uniform mußte auseinandergeschnitten werden, man konnte sie ihm nicht anziehen, der Körper zerfiel ja schon … Alles war eine einzige blutende Wunde … Die letzten zwei Tage im Krankenhaus … Wenn ich seinen Arm hob, schwang der Knochen hin und her, das Fleisch löste sich schon … Teile der Lunge und der Leber kamen ihm aus dem Mund heraus … Er erstickte fast an den eigenen Innereien … Ich wickelte eine Binde um die Hand und schob die Hand in seinen Mund, um das alles herauszuholen … Das kann man nicht erzählen! Das kann man doch nicht schreiben! Nicht einmal erleben …

Es war doch alles so vertraut … Mir so lieb … Keine Schuhgröße paßte … Er wurde barfuß in den Sarg gelegt …

Vor meinen Augen … In der Paradeuniform wurde er in den Plastiksack gelegt, und der Sack wurde zugebunden … Und dieser Sack ist dann in einen Holzsarg gelegt worden. Dann wurde der Sarg noch in einen weiteren Sack gepackt, durchsichtige Folie, aber fest wie eine Wachstuchdecke … Und all das wurde mühsam in einen Zinksarg gelegt … Nur die Mütze blieb obendrauf …

Alle kamen … Seine Eltern, meine Eltern … Wir kauften schwarze Tücher in Moskau … Wir wurden von der Sonderkommission empfangen. Allen wurde das gleiche gesagt: daß sie die Leichen unserer Männer und Söhne nicht herausgeben könnten, sie seien völlig verstrahlt und würden gesondert auf einem Moskauer Friedhof begraben werden. In verlöteten Zinksärgen, unter Betonplatten. Und wir müßten das und das Papier unterschreiben … Wir brauchen Ihre Einwilligung … Empörte sich einer und wollte den Sarg nach Hause überführen, redete man auf ihn ein, die Männer seien Helden und gehörten nicht mehr der Familie. Sie gehörten jetzt dem Staat …

Wir bestiegen den Leichenwagen … Verwandte und irgendwelche Militärs. Ein Oberst mit Funkgerät … Über Sprechfunk kommt die Nachricht: »Warten Sie auf Anweisungen! Warten Sie!« Zwei bis drei Stunden kurvten wir durch Moskau, auf dem Ring. Kehrten in die Stadt zurück … Über Funk hieß es: »Die Einfahrt auf den Friedhof kann nicht gestattet werden. Der Friedhof wird von ausländischen Korrespondenten belagert. Warten Sie noch.« Die Eltern schweigen … Mamas Tuch ist schwarz … Ich bin einer Ohnmacht nahe. Schreie hysterisch: »Warum muß ich meinen Mann verstecken? Ist er etwa ein Mörder? Ein Verbrecher? Ein Krimineller? Wen beerdigen wir?« Mama: »Still, Kind, still!« Sie streicht mir über den Kopf, nimmt meine Hand … Der Oberst spricht über Funk: »Erlauben Sie, auf den Friedhof zu fahren. Die Ehefrau hat einen hysterischen Anfall.« Auf dem Friedhof umringen uns Soldaten. Wir gehen unter Bewachung … Auch der Sarg wird unter Bewachung getragen … Niemand wird herangelassen, um Abschied zu nehmen … Nur Angehörige … Die Grube wird sofort zugeschaufelt. »Schnell! Schnell!« befiehlt der Offizier. Ich konnte nicht mal mehr den Sarg umfassen! … Und ab in die Busse … Alles heimlich, still und leise …

Man brachte uns sofort Rückfahrkarten. Für den nächsten Tag. Die ganze Zeit über war ein Mann in Zivil bei uns, wir durften nicht mal das Hotelzimmer verlassen, um Reiseproviant zu kaufen. Damit wir um Himmels willen mit niemandem redeten, besonders ich. Als hätte ich damals reden können! Ich konnte ja nicht mal weinen. Als wir gingen, zählte die Etagenfrau alle Handtücher und Laken und steckte sie sofort in einen Plastiksack. Die sind bestimmt verbrannt worden … Das Hotel mußten wir selbst bezahlen … Für 14 Tage …

Die Klinik für Strahlenkrankheiten – 14 Tage … Innerhalb von 14 Tagen stirbt der Mensch …

Zu Hause habe ich nur geschlafen. Ich bin in die Wohnung gegangen und habe mich aufs Bett fallen lassen. Ich habe drei Tage lang geschlafen … Keiner konnte mich wecken … Die Erste Hilfe kam … »Nein«, sagte der Arzt. »Sie ist nicht tot. Sie wird wieder aufwachen. Das ist von den ganzen Schrecken.«

Ich war damals 23 Jahre alt …

Ich erinnere mich an einen Traum … Meine verstorbene Oma kam zu mir, genau in den Sachen, in denen wir sie begraben hatten. Sie schmückte eine Tanne. »Oma, warum die Tanne? Wir haben doch Sommer.« – »Das muß sein. Bald wird dein Wassenka zu mir kommen.« Und er ist ja im Wald aufgewachsen. Noch ein Traum: Wassja kommt ganz in Weiß und ruft nach Natascha, unserem kleinen Mädchen, das noch nicht geboren war. In dem Traum ist sie schon größer geworden und ich staune: Wann ist sie so gewachsen? Er wirft sie hoch, und sie lachen … Und ich schaue ihnen zu und denke, daß Glück so einfach ist. So einfach! Und dann träumte ich: Wir staken zusammen durchs Wasser. Gehen lange, lange … Er wollte mich wohl trösten, daß ich nicht weinen soll … Wollte mir ein Zeichen geben. Von dort … Von dort oben … (Schweigt lange.)

Zwei Monate später bin ich nach Moskau gefahren – und vom Bahnhof gleich auf den Friedhof. Zu ihm! Und dort auf dem Friedhof setzten die Wehen ein … Ich hatte kaum mit ihm gesprochen … Ein Krankenwagen mußte geholt werden … Ich nannte die Adresse. Entbunden habe ich dort. Bei Angelina Wassiljewna Guskowa. Sie hatte mir schon damals angeboten, bei ihr zu entbinden. Wohin sollte ich in dem Zustand auch sonst? Das Kind kam zwei Wochen zu früh …

Sie zeigten es mir … Ein Mädchen … »Nataschenka«, rief ich. »Papa wollte, daß du Nataschenka heißt.« Äußerlich ein gesundes Kind. Händchen, Füßchen … Aber sie hatte eine Leberzirrhose … In der Leber waren 28 Röntgen … Ein angeborener Herzfehler … Vier Stunden später teilte man mir mit, daß das Kind gestorben sei … Und wieder: Wir können es Ihnen nicht geben! Was soll das heißen? Ich gebe es nicht her! Ihr wollt es für wissenschaftliche Zwecke haben, und ich hasse eure Wissenschaft! Ich hasse sie! Erst hat sie mir ihn genommen, und nun will sie auch noch mein Kind … Das lasse ich nicht zu! Ich beerdige mein Kind selbst. Neben ihm … (Dann flüstert sie.)

Das ist eigentlich nicht das, was ich sagen wollte … Nein … Ich darf nach dem Schlaganfall nicht schreien. Und nicht weinen. Aber ich will … Ich will, daß alle es wissen … Das habe ich noch niemandem gestanden … Als ich mein Kind nicht hergeben wollte, unser kleines Mädchen, da haben sie mir eine kleine Holzkiste gebracht. »Da drin ist sie.« Ich sah rein … Sie war ganz und gar eingewickelt … Da habe ich geweint. »Begrabt sie zu seinen Füßen. Sagt ihm, daß es unsere Natascha ist.«

Auf dem Grabstein steht nicht »Natascha Ignatenko« … Da ist nur sein Name … Sie hatte ja noch keinen Namen, nichts …Nur eine Seele … Ihre Seele habe ich dort begraben …

Ich gehe immer mit zwei Sträußen zum Friedhof: einer ist für ihn, den anderen lege ich in die Ecke für sie. Und dann liege ich auf Knien vor dem Grab … Immer auf Knien … (Zusammenhanglos.) Ich habe sie getötet … Ich … Sie … Sie hat mich gerettet … Mein Mädchen hat mich gerettet, sie hat die ganze Strahlendosis auf sich genommen, hat sie abgefangen. So klein, wie sie war. Ein Winzling. (Sie atmet schwer.) Sie hat mich geschützt … Aber ich habe sie beide geliebt … Kann man etwa … Kann man etwa durch Liebe töten? Durch eine solche Liebe!!! Warum liegt das so dicht beieinander? Liebe und Tod. Sie sind immer zusammen. Wer kann mir das erklären? Wer kann mir das sagen? Ich knie vor dem Grab … (Sie schweigt lange.)

In Kiew bekam ich eine Wohnung. In einem großen Haus, in dem jetzt alle wohnen, die im Atomkraftwerk gearbeitet haben. Lauter Bekannte. Die Wohnung ist groß, zwei Zimmer – Wassja und ich hatten immer davon geträumt. Und ich bin darin fast verrückt geworden! In jedem Winkel, wo immer ich auch hinschaute, war er! Seine Augen … Ich renovierte die Wohnung, um nicht herumzusitzen, um mich abzulenken. So ging das zwei Jahre … Ich träumte: Wir gehen nebeneinander, und er ist barfuß … »Warum gehst du immer barfuß?« frage ich. »Na, weil ich nichts habe.« Ich ging in die Kirche … Der Pope riet mir: »Du mußt ein Paar große Hausschuhe kaufen und jemandem in den Sarg legen. Dazu schreibst du auf einen Zettel, daß sie für ihn sind.« Das habe ich getan … Ich kam nach Moskau und ging sofort in die Kirche. In Moskau bin ich ihm näher … Er liegt dort auf dem Friedhof in Mitino … Ich erzählte dem Küster, ich müsse die Hausschuhe übergeben. Er fragte, ob ich wüßte, was zu tun sei. Ich erklärte ihm alles … Da wurde ein Sarg mit einem alten Mann darin hereingetragen. Ich ging an den Sarg, hob die Decke und legte die Hausschuhe darunter. »Hast du den Zettel geschrieben?« – »Ja, hab ich, aber ich hab nicht draufgeschrieben, auf welchem Friedhof er liegt.« – »Dort sind sie alle in einer Welt. Sie werden ihn schon finden.«

Ich hatte keinen Lebenswillen mehr. Nachts stand ich am Fenster, schaute zum Himmel hoch. »Wassenka, was soll ich tun? Ich mag nicht ohne dich leben.« Wenn ich tagsüber an einem Kindergarten vorbeikam, blieb ich stehen. Ich hätte immerzu den Kindern zuschauen können … Ich bin fast verrückt geworden! Und nachts habe ich gebeten: »Wassenka, ich möchte ein Kind. Ich habe Angst, allein zu sein. Ich halte es nicht mehr aus. Wassenka!« Ein andermal bat ich: »Wassenka, ich brauche keinen Mann. Etwas Besseres als dich gibt es nicht. Aber ich möchte ein Kind.«

Da war ich 25 Jahre alt …

Dann fand ich einen Mann … Ich erzählte ihm alles. Die ganze Wahrheit: Daß es für mich nur eine Liebe gab, fürs ganze Leben. Alles gestand ich ihm … Wir trafen uns öfter, aber ich habe ihn nie in meine Wohnung gelassen. Das konnte ich nicht. Dort war Wassja …

Ich arbeitete als Konditorin … Ich stand und knetete Teig, und die Tränen rollten … Sie liefen von ganz alleine … Das einzige, worum ich die Kolleginnen bat, war: »Zeigt kein Mitleid. Wenn ihr das tut, gehe ich.« Ich wollte so sein wie alle. Ich will kein Mitleid. Ich war einmal glücklich …

Man brachte mir Wassjas Orden … Er war rot … Ich konnte ihn nicht lange ansehen … Die Tränen rollten …

Ich brachte einen Jungen zur Welt. Andrej … Andrejka … Meine Freundinnen warnten mich: »Du darfst kein Kind kriegen«, auch die Ärzte machten mir Angst: »Ihr Körper wird das nicht aushalten.« Dann … Dann sagten sie, ihm werde eine Hand fehlen … Die rechte … Na und, dachte ich. Dann bringe ich ihm bei, mit der linken zu schreiben. Aber er kam normal zur Welt … Ein hübscher Junge … Er geht schon zur Schule, hat nur gute Zensuren. Nun habe ich jemanden, für den ich atme und lebe. Das Licht in meinem Leben. Er versteht alles sehr gut. »Mamotschka, wenn ich für zwei Tage zur Oma fahre, kannst du dann atmen?« Kann ich nicht! Ich hatte Angst, mich auch nur für einen Tag von ihm zu trennen. Wir gingen durch die Straße … Und ich spürte, daß ich fallen werde … Damals hatte ich den Schlaganfall. Dort, auf der Straße … »Mama, soll ich dir ein Glas Wasser bringen?« – »Nein, bleib bei mir. Geh nicht weg.« Ich griff nach seiner Hand. Weiter weiß ich nichts … Ich wachte erst im Krankenhaus wieder auf … Aber ich hatte seine Hand so fest umklammert, daß die Ärzte meine Finger kaum auseinanderbekamen. Und seine Hand war noch lange blau. Wenn wir jetzt aus dem Haus gehen, sagt er: »Mama, faß mich aber nicht an der Hand. Ich gehe nicht weg von dir.« Er ist auch kränklich: zwei Wochen Schule, zwei Wochen in ärztlicher Obhut. So leben wir. Wir haben Angst umeinander. Und in jeder Ecke ist Wassja, sind seine Fotos … Nachts rede und rede ich mit ihm … Manchmal bittet er mich im Traum: »Zeig mir unser Kind.« Ich gehe mit Andrejka zu ihm … Und er hält unsere Tochter an der Hand. Immer die Tochter. Er spielt nur mit ihr …

So lebe ich … Zugleich in der realen und in meiner irrealen Welt. Ich weiß nicht, wo es mir besser geht … (Sie steht auf. Geht ans Fenster.) Wir sind viele hier. Die ganze Straße, sie wird auch so genannt, Tschernobyl-Straße. Diese Leute haben ihr Leben lang im Atomkraftwerk gearbeitet. Viele fahren heute noch hin. Auf Wache. Dort lebt niemand mehr, und dort wird niemand mehr leben. Alle haben schlimme Krankheiten, sind Invaliden, aber das Kraftwerk geben sie nicht auf, wagen nicht einmal daran zu denken. Für sie gibt es kein Leben ohne den Reaktor, der Reaktor ist ihr Leben. Wo werden sie sonst gebraucht? Viele sterben. Ganz plötzlich. Gehen aus dem Haus, fallen um und wachen nicht wieder auf. Einer wollte einer Krankenschwester Blumen bringen, da blieb sein Herz stehen. Er stand an der Bushaltestelle … Sie sterben, aber noch keiner hat sie richtig befragt. Danach, was wir durchgemacht haben … Was wir gesehen haben … Vom Tod wollen die Leute nichts hören. Von schrecklichen Dingen …

Aber ich habe Ihnen von meiner Liebe erzählt … Wie ich geliebt habe.

Ljudmila Ignatenko, Ehefrau des umgekommenen Feuerwehrmannes Wassili Ignatenko

Interview der Autorin mit sich selbst über weggelassene Geschichte und darüber, warum Tschernobyl unser Weltbild in Frage stellt

Ich bin eine Zeugin von Tschernobyl … Des wichtigsten Ereignisses des zwanzigsten Jahrhunderts, ungeachtet der schrecklichen Kriege und Revolutionen, die man einst mit diesem Jahrhundert verbinden wird. Zwanzig Jahre sind seit der Katastrophe vergangen, doch bis heute frage ich mich: Was dokumentiere ich da – die Vergangenheit oder die Zukunft? Man rutscht so leicht ab in die Banalität. In die Banalität des Schreckens. Doch ich sehe Tschernobyl als den Beginn einer neuen Geschichte, es ist nicht nur Wissen, sondern auch Vorwissen, denn seitdem ist der Mensch im Widerstreit mit seinen früheren Vorstellungen von sich und von der Welt. Wenn wir von Vergangenheit oder Zukunft sprechen, dann stützen wir uns dabei auf unsere Vorstellungen von Zeit, Tschernobyl aber ist vor allem eine Katastrophe der Zeit. Die radioaktiven Teilchen, die über unsere Erde verstreut wurden, halten sich fünfzig, hundert, zweihundert Jahre … Und mehr … Aus der Perspektive eines Menschenlebens sind sie ewig. Was also können wir begreifen? Steht es in unserer Macht, aus diesem uns noch unbekannten Grauen einen Sinn zu schöpfen und zu erkennen?

Worum geht es in diesem Buch? Warum habe ich es geschrieben?

Dies ist kein Buch über Tschernobyl, sondern über die Welt von Tschernobyl. Über das Ereignis selbst wurden bereits Tausende Seiten geschrieben und Hunderttausende Filmmeter gedreht. Mich aber beschäftigt das, was ich weggelassene Geschichte nennen würde, die spurlosen Spuren unseres Aufenthalts auf der Erde und in der Zeit. Ich beschreibe und sammle die Alltäglichkeit von Gedanken, Gefühlen, Worten. Ich versuche das Sein der Seele zu ergründen. Das Leben eines gewöhnlichen Tages gewöhnlicher Menschen. Hier aber ist alles ungewöhnlich: die Umstände, die Menschen, wie sie angesichts der Umstände notgedrungen in einem neuen Raum zu leben lernten. Tschernobyl ist für sie nicht Metapher und Symbol, es ist ihr Zuhause. Wie oft schon hat die Kunst die Apokalypse geprobt, diverse technologische Weltuntergangsszenarien entworfen, doch heute wissen wir: Das Leben ist weit phantastischer! Ein Jahr nach der Katastrophe wurde ich gefragt: »Alle schreiben darüber. Und Sie leben hier und tun es nicht. Warum?« Ich wußte einfach nicht, wie, mit welchem Instrumentarium an das Thema herangehen. Bei der Arbeit an meinen früheren Büchern betrachtete ich das Leiden anderer Menschen, diesmal aber ist auch mein Leben Teil der Ereignisse. Sie sind miteinander verschmolzen, ich kann nicht auf Abstand gehen. Der Name meines kleinen, in Europa kaum auffindbaren Landes, von dem die Welt zuvor kaum gehört hatte, ertönte plötzlich in allen Sprachen der Welt, denn es ist jetzt das teuflische Tschernobyl-Laboratorium, und wir Weißrussen waren das Tschernobyl-Volk. Wo immer ich nun auftauchte, erntete ich neugierige Blicke: »Ach, Sie kommen von dort? Was ist dort?« Natürlich hätte ich schnell ein Buch schreiben können, wie sie dann eins nach dem anderen erschienen – was in jener Nacht im Kraftwerk geschah, wer die Schuld trägt, wie man die Havarie vor der Welt und vor dem eigenen Volk geheimhielt, wie viele Tonnen Sand und Beton nötig waren für den Sarkophag über dem todbringenden Reaktor –, aber irgend etwas hielt mich davon ab. Was? Das Gefühl eines Mysteriums. Dieses plötzlich aufgetauchte Gefühl schwebte damals über allem: über unseren Gesprächen, unseren Handlungen und unseren Ängsten, es folgte dem Ereignis auf dem Fuß. Dem ungeheuerlichen Ereignis. Wir alle hatten das ausgesprochene oder unausgesprochene Gefühl, auf etwas Unerhörtes gestoßen zu sein. Tschernobyl ist ein Mysterium, das wir erst entschlüsseln müssen. Ein noch ungedeutetes Zeichen. Vielleicht das Rätsel für das einundzwanzigste Jahrhundert. Eine Herausforderung. Heute ist klar: Neben den kommunistischen, nationalen und neuen religiösen Herausforderungen, mit denen wir leben und überleben müssen, erwarten uns noch andere Herausforderungen, weit grausamer und totaler, unserem Auge aber vorerst verborgen. Doch einiges hat uns Tschernobyl eröffnet …

Die Nacht des 26. April 1986 … In einer Nacht gelangten wir an einen neuen Ort der Geschichte. Wir sprangen in eine neue Realität, und diese Realität überstieg nicht nur unser Wissen, sondern auch unsere Einbildungskraft. Der Zusammenhang der Zeiten riß … Die Vergangenheit war plötzlich hilflos, auf nichts darin konnten wir uns stützen, im allwissenden (wie wir glaubten) Archiv der Menschheit gab es keinen Schlüssel, der diese Tür hätte öffnen können. Ich hörte in diesen Tagen oft Äußerungen wie: »Ich finde keine Worte für das, was ich gesehen und erlebt habe«, »etwas Derartiges hat mir noch nie jemand erzählt«, »so etwas habe ich noch in keinem Buch gelesen und in keinem Film gesehen«. Zwischen dem Zeitpunkt der Katastrophe und dem Zeitpunkt, an dem die Menschen darüber zu sprechen begannen, lag eine Pause. Ein Augenblick der Hilflosigkeit. Daran erinnern sich alle … Irgendwo oben wurden Entscheidungen getroffen, geheime Anweisungen verfaßt, Hubschrauber in den Himmel geschickt, eine gewaltige Technik in Bewegung gesetzt, unten aber wartete man auf Informationen und hatte Angst, lebte von Gerüchten, doch niemand sprach über das Wichtigste: Was war eigentlich passiert? Man fand keine Worte für die neuen Gefühle und keine Gefühle für die neuen Worte, konnte sich noch nicht ausdrücken; erst allmählich drang man vor in eine Sphäre neuen Denkens – so läßt sich unser damaliger Zustand heute beschreiben. Fakten allein genügten nicht mehr, man wollte hinter die Fakten schauen, den Sinn des Geschehens erfassen. Die Erschütterung war offenkundig. Und ich suchte nach dem erschütterten Menschen. Er sprach neue Texte … Die Stimmen drangen mitunter wie aus einem Traum oder Fieberwahn, wie aus einer parallelen Welt. In der Nähe von Tschernobyl begann jeder zu philosophieren. Wurde zum Philosophen. Die Kirchen füllten sich wieder … Mit Gläubigen und Menschen, die kurz zuvor noch Atheisten gewesen waren. Sie suchten nach Antworten, die Physik und Mathematik nicht geben konnten. Die Grenzen der dreidimensionalen Welt verschwammen, und ich traf niemanden, der so kühn gewesen wäre, erneut auf die Bibel des Materialismus zu schwören. Grell war die Unendlichkeit aufgeleuchtet. Philosophen und Schriftsteller verstummten, aus der gewohnten Bahn von Kultur und Tradition geworfen. Am interessantesten waren in diesen Tagen nicht Gespräche mit Wissenschaftlern, Beamten oder ranghohen Militärs, sondern mit alten Bauern. Sie leben ohne Tolstoi und Dostojewski, ohne Internet, doch ihr Bewußtsein hat das neue Weltbild auf eigene Weise aufgenommen. Ist nicht zusammengebrochen. Vermutlich wären wir eher mit einer atomaren Kriegssituation wie in Hiroshima fertig geworden, darauf waren wir vorbereitet. Aber die Katastrophe geschah in einem nichtmilitärischen Atomobjekt, und wir waren doch Kinder unserer Zeit und glaubten, wie wir es gelernt hatten, die sowjetischen Atomkraftwerke wären die sichersten der Welt, so sicher, daß man sie sogar auf den Roten Platz stellen könne. Das kriegerische Atom, das waren Hiroshima und Nagasaki, das friedliche Atom dagegen war die Glühbirne in jedem Haushalt. Niemand ahnte, daß das kriegerische und das friedliche Atom Zwillinge sind. Komplizen. Inzwischen sind wir klüger, die ganze Welt ist klüger geworden, aber erst nach Tschernobyl. Die Weißrussen sind heute lebendige »Blackboxes«: Sie zeichnen Informationen für die Zukunft auf. Für alle.

Ich habe lange an diesem Buch geschrieben … Fast zwanzig Jahre … Ich habe mit ehemaligen Angestellten des Kraftwerks gesprochen, mit Wissenschaftlern, Medizinern, Soldaten, Umgesiedelten, Neusiedlern … Mit Menschen, für die Tschernobyl Hauptbestandteil ihrer Welt ist, für die es alles innen und außen vergiftet hat, nicht nur Boden und Wasser. Sie erzählten, suchten nach Antworten … Wir dachten zusammen nach … Oft hatten sie es eilig, fürchteten, es nicht mehr zu schaffen – ich wußte noch nicht, daß der Preis ihrer Zeugenschaft ihr Leben war. »Schreiben Sie das auf …«, sagten sie immer wieder. »Wir haben nicht verstanden, was wir sahen, aber es soll bewahrt werden. Irgend jemand wird es lesen und verstehen. Später … Nach uns …« Ihre Eile war berechtigt – viele von ihnen leben nicht mehr. Aber sie konnten noch ein Signal senden …