24,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Tectum

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag

- Sprache: Deutsch

Ulrike Meinhof: Moralistin und Freiheitskämpferin, Kommunistin und Terroristin. Doch wer war Meinhof wirklich? Katriina Lehto-Bleckert beschreibt versiert und lebendig Ulrike Meinhof als Intellektuelle, die eigene Erfahrungen in ihr politisches Wirken einbezog. Die Autorin beleuchtet die Persönlichkeit Meinhofs mitsamt ihrer Gefühle, Bedürfnisse, Werte und Prinzipien. Anhand bislang unveröffentlichter Dokumente bietet dieses Buch neue Perspektiven auf die Persönlichkeit der Ulrike Meinhof. Vor diesem Hintergrund werden erstmalig Meinhofs Entscheidungen nachvollziehbar und auf frappierende Weise verständlich.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1227

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Katriina Lehto-Bleckert

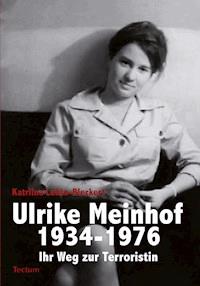

Ulrike Meinhof 1934-1976. Ihr Weg zur Terroristin

Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag. Geschichtswissenschaft, Bd. 12

© Tectum Verlag Marburg, 2010

Zugl.: Univ. Diss. Tampere, 2010

ISBN 978-3-8288-5613-4

Bildnachweis Cover: © Privates Foto aus der Sammlung Bettina Röhl

(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Buch unter der ISBN 978-3-8288-2538-3 im Tectum Verlag erschienen.)

Besuchen Sie uns im Internet unter www.tectumverlag.de

www.facebook.com/Tectum.Verlag

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

„... nicht der Wirklichkeit, sondern der Wahrheit näherkommen“

(Meinhof)1

1 Zitiert nach Klaus Wagenbach, „Nachwort“, in: Meinhof, Ulrike Marie, Bambule. Fürsorge – Sorge für wen?, Berlin 1971, 95-106, hier 97.

Vorwort

1. Einleitung

1.1. Sprung aus dem Rahmen der „formierten“ Gesellschaft

1.2. Die bisherige Meinhof-Rezeption

1.3. Betrachtung einer intellektuellen Frau

1.3.1. Methodische Herangehensweise

1.3.2. Quellen und ihre Anwendung

1.3.3. Gliederung der Untersuchung

2. Von der antimilitaristischen Studentinzur linken Protagonistin

2.1. Die Kindheit von Ulrike Meinhof

2.1.1. Nach dem Krieg: zwei Frauen und zwei Kinder

2.1.2. Meinhofs geborgenes und intellektuelles Familienleben

2.1.3. „Es ist halt eine sehr große Lücke da“

2.1.4. Eine begabte junge Frau entfaltet sich

2.2. Meinhofs Politisierung

2.2.1. Meinhofs entscheidende Erfahrungen mit dem politischen Feld

2.2.2. Beweggründe der intellektuellen Politisierung

2.2.3. Meinhofs Schlüsselerlebnis: Ein Durchbruch der linken Opposition

2.3. Meinhofs eigene Entscheidung

2.3.1. Eine überzeugte Antimilitaristin

2.3.2. Die Korrektur des konkret-Blickwinkels

3. Meinhof als professionelle Journalistin,Ehefrau und Mutter

3.1. Meinhofs Karrieresprung

3.1.1. Texte für Landlehrer: Die Propagierung einer vielfältigen Opposition

3.1.2. Eine akute Kriegsgefahr und Bedarf an Versöhnung

3.1.3. Diffamierung und Diskriminierung der Rüstungsgegner

3.1.4. Verteidigung des Grundgesetzes

3.1.5. „Human interest“ und Frauenblickwinkel tauchen auf

3.1.6. Die konkret als Vorhut der neuen linken Opposition: Vom „Provinzialismus“ zum Internationalismus

3.2. Küche und Kinder

3.2.1. Ein Heiratsvertrag für zehn Jahre

3.2.2. Kinder und Küche oder Karriere?

3.2.3. Die Geburt der Zwillinge

3.2.4. Das Familienleben von Meinhof und Röhl: Die ewige Unvereinbarkeit

3.2.5. Dämmerung der Frauenfrage bei Meinhof: „Statt Panzern Krankenhäuser“

3.3. Scheidung

3.3.1. Eine geschlechtsspezifische Interpretation der sexuellen Befreiung

3.3.2. Meinhofs menschliche Integrität

3.3.3. Der letzte Tropfen

4. Meinhofs persönliche Befreiungin West-Berlin 1968 bis 1970

4.1. Meinhof engagiert sich in der „Studentenrevolte“

4.1.1. Die revolutionäre Atmosphäre von West-Berlin 1968

4.1.2. Meinhof engagiert sich für Heimerziehung

4.1.3. Meinhofs Kritik an der autoritären Gesellschaft

4.1.4. Drohung mit strafrechtlichen Disziplinarmaßnahmen

4.2. Meinhofs unkonventionelles Lebenin Theorie und Praxis

4.2.1. Die Stellung der Frau: Wie in einem Spinngewebe

4.2.2. Notwendigkeit der unbezahlten Hausarbeit für das „System“

4.2.3. Autonomie oder Integration?

4.2.4. Meinhof als einfühlsame Mutter

4.2.5. Meinhofs alternative Wertvorstellungen

4.3. Der Kampf um konkret

4.3.1. Die Kolumnistin-Konstruktion

4.3.2. Meinhofs selbstständiges Handeln

5. Der 2. Juni, die Revolte und die Gewalt

5.1. Die Gewaltfrage taucht auf

5.1.1. Die große Zäsur und vielerlei Reaktionen darauf

5.1.2. Der Ausbruch provokativen Handelns

5.2. Die Meinungsstifter Meinhof und Dutschke

5.2.1. Die Suche nach dem „sich emanzipierenden Subjekt“

5.2.2. Revolutionäre Bewusstseinsgruppen

5.3. Meinhofs persönliches Fegefeuer?

5.3.1. Linksterrorismus vs. Selbstverteidigung

5.3.2. „Der Kampf in den Metropolen“

5.3.3. Molotowcocktails gegen Springer

5.3.4. Die Praxis überholt die Theorie

6. Von der Sprecherin zur Aktivistin:Kaufhausbrandstiftung und Baader-Befreiung

6.1. Ein Protest gegen den Vietnamkrieg

6.1.1. „Es hätte auch anders kommen können“

6.1.2. Es brennen zwei Frankfurter Kaufhäuser

6.1.3. Der Weg vom Justizhappening zum Zuchthaus

6.1.4. „Warenhausbrandstiftung“: Gesetzesbruch gegen „Schindluder“ erlaubt

6.1.5. „Macht kaputt was euch kaputt macht“

6.1.6. 1968: Ein zweiter Durchbruch der revolutionären Linken

6.2. Die Heimkampagne - ein neuer Fokus für den Aktivismus

6.2.1. Die „Lederjacken“

6.2.2. Meinhofs Anteil an der „Heimkampagne“

6.3. Die Baader-Befreiung

6.3.1. Der Tatverlauf in Dahlem

6.3.2. Nette junge Leute in Paris und in Berlin

6.3.3. Meinhofs Sprung aus dem Rahmen der „organisierten Gesellschaft“

6.3.4. Meinhofs Untertauchen

7. Von der Stadtguerilla zum Terrorismus

7.1. Meinhof im Untergrund

7.1.1. Bewaffneter Kampf als eine Möglichkeit von politischer Arbeit

7.1.2. Die Fahndung führt zur Gründung der RAF

7.1.3. Geschlechtsspezifische Gruppendynamik und Repräsentation

7.1.4. Stadtguerillakonzept-Aufbau einer illegalen Organisation

7.1.5. Stadtguerilla als Symbol eines sozialen Generationsanspruches

7.1.6. Die gezielten Überfälle von 1972

7.2. Eskalation der Auseinandersetzung:Begrenzte Regelverletzung – Stadtguerilla – Terrorismus

7.2.1. Kritik an der bisherigen Definition des bundesdeutschen Terrorismus

7.2.2. Terrorismus als sozialer Generationskonflikt und sekundäre Devianz

7.3. Gesinnungsethik versus Verantwortungsethik

7.3.1. Eine verkürzte im Gegensatz zu einer empathischen Art von Politik

7.3.2. Gegenseitige ethische Positionen

7.4. Meinhofs Isolationshaft

7.4.1. Ein erbarmungsloser „Krieg“: Jeder war ein Staatsfeind

7.4.2. Kampf gegen die Justiz und für Gerechtigkeit

7.4.3. Meinhofs Tod: „Die Grenzen verschwimmen“

7.4.4. Das Rätsel um Meinhofs Gehirn

7.4.5. Nachspiel: Der deutsche Herbst 1977

8. Emanzipationskampf am Ende mit Waffen

8.1. Meinhof als Teil der 58er-Generation und die Entstehung der „Neuen Linken“

8.2. Meinhofs neues Leben in West-Berlin

8.3. Fehlentscheidung mit tiefgreifenden Folgen

Tiivistelmä (Zusammenfassung auf Finnisch)

Quellen- und Literaturverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Vorwort

Mein Interesse an Ulrike Meinhof ist durch eine frühere Forschungsarbeit, eine sog. Lizenziatarbeit (Lehto 1999), entstanden. Als ich die Anfänge der Neuen Frauenbewegung und die Kinderladengründungen in West-Berlin untersucht habe, bin ich auf ihre geschlechtsspezifisch verankerten Texte aus dem Jahr 1968 gestoßen. Was mich wohl am meisten daran beeindruckt hat, war, dass Meinhof mit hohem Engagement Themen aufgegriffen hat, die damals noch völlig außerhalb der Sphäre der Tagespolitik standen, und vor allem, wie sie das gemacht hat: Bestimmte Erfahrungen des Familienalltags wurden in einer Art und Weise beschrieben, die es nahelegten, dass sie diese auch selbst gemacht haben musste, sonst hätte sie darüber nicht so überzeugend und nachvollziehbar berichten können. Erstaunlich war ferner, dass man dieselben Probleme, die sie und viele andere vor 40 Jahren so intensiv beschäftigt haben, immer noch hautnah erleben kann bzw. nach wie vor erdulden muss. Mein Interesse an ihrer Person ist also zunächst nicht von ihrer Rolle in der Roten Armee Fraktion (RAF) geweckt worden, obwohl das der Grund ist, dass ich mit ihrem Namen schon als Gymnasiastin vertraut war. Erst durch den Beginn der Recherchen und die Einbeziehung der ersten Seminarunterlagen im Zentrum für Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung (ZIFG) an der Technischen Universität Berlin wurde ich auf den „richtigen“ Weg gebracht, dass ich nämlich über Meinhof nicht promovieren könne, ohne auch ihre „RAF-Karriere“ gebührend einzubeziehen. Der Forschungsschwerpunkt hat sich also im Verlauf der Zeit erheblich verändert, am Ende stand dann die Frage im Mittelpunkt, warum sich Meinhof 1970 überhaupt an der „Baader-Befreiung“ beteiligt hatte. Allerdings hat dies nichts an meiner Auffassung geändert, dass ihr Leben noch aus etwas anderem bestand als „nur“ der Mitgliedschaft in der berühmt-berüchtigten RAF. Und dass man den Schritt zum Terrorismus nicht annähernd verstehen kann, wenn man ihren auch ansonsten unkonventionellen Werdegang – allein die Entscheidung, sich scheiden zu lassen, war damals ein ungewöhnlicher Schritt – nicht im Zusammenhang mit den gesellschaftspolitischen Verhältnissen der 60er-Jahre betrachtet. Dieses Grundverständnis und erkenntnisleitende Interesse ist der rote Faden meiner Untersuchung geblieben.

Die Spuren von Meinhofs Denken und Handeln zu erkunden und möglichst neue Quellen über ihr Leben aufzustöbern, war ein mühsames Unterfangen und hat viel Zeit beansprucht. Allerdings verdanke ich dem Umstand, dass es so lange gedauert hat, auch die Möglichkeit, noch weitere Quellen – vor allem die Akten der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Berlin zur „Baader-Befreiung“ 1970 – in die Untersuchung einzubeziehen, die während meiner ersten Recherchen im Jahr 2000 noch nicht zugänglich waren. Außerdem sind inzwischen zwei Biografien über Meinhof (Jutta Ditfurth 2007; Kristin Wesemann 2007) erschienen sowie ein Buch von Meinhofs Tochter, Bettina Röhl, in dem sie sich mit ihrer Mutter auseinandersetzt (2006). Durch diese Publikationen habe ich weitere wichtige Erkenntnisse nicht zuletzt in Bezug auf die neuesten Züge der Meinhof-Rezeption erhalten. Viel Glück war auch vonnöten, um die zahlreichen Kontakte zu Meinhofs Angehörigen und den verschiedenen Zeitzeugen und Zeitzeuginnen knüpfen zu können. All die Interviews, die ich selbst geführt habe, waren von unschätzbarer Bedeutung: Dadurch, dass ich Leute ausfindig machen konnte, die Meinhof zu verschiedenen Zeiten und in ganz unterschiedlichen Situationen begegnet sind und die bereit waren, mir ihre spezifischen und bisweilen ureigensten Wahrnehmungen und Kenntnisse auch anzuvertrauen, eröffneten sich mir einzigartig aufschlussreiche „neue Informationsquellen“. Einen ganz besonderen Wert für das erfolgreiche Gelingen meines Vorhabens hatten auch die Briefe von Meinhof, die mir 2003 freundlicherweise durch Frau Christiane Leonhard – in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn – zur Verfügung gestellt wurden. Durch all diese Unterstützung und die vielfältigen Bemühungen habe ich Ulrike Meinhofs sehr facettenreiches Leben „historisieren“, d. h. umfassend als Teil der sonstigen Entwicklungen bzw. Umbrüche ihrer Zeit beleuchten können.

Nach den Recherchen in Berlin bin ich nach Tampere zurückgekehrt, habe aber weiterhin an mehreren Seminaren und Tagungen sowohl in Finnland als auch in Deutschland teilgenommen und immer wieder Leute aus verschiedenen Fachbereichen getroffen, die sich auch für mein Thema interessierten bzw. von deren Arbeitszusammenhängen ich angesprochen wurde, sodass ich auf diese Weise immer wieder neue Impulse erhielt. 2006 fand eine solche Begegnung in Wustrau, einem kleinem Ort im „alten Preußen“, statt, als in der dortigen Deutschen Richterakademie die Tagung Die RAF und die Justiz – Nachwirkungen des „Deutschen Herbstes“ durchgeführt wurde, organisiert vom Verein Forum Justizgeschichte; die Ergebnisse sind 2010 als gleichnamiges Buch veröffentlicht worden.2 Diese Veranstaltung stellte eine Zäsur im Hinblick auf das Thema „RAF“ dar, weil sich dort zum ersten Mal Beteiligte der „verschiedenen“ Seiten der RAF-Prozesse eingefunden hatten, und zwar Staatsanwälte, Richter und Verteidiger, um mit zahlreichen – auch internationalen – Forschern eine Bilanz ziehen.

Ich möchte mich bei allen, die um ihren Anteil am Zustandekommen dieser Arbeit wissen, aus tiefstem Herzen bedanken und hoffe, dass sie sich mit mir freuen können, dass das Vorhaben jetzt seinen Abschluss gefunden hat. Besonderen Dank möchte ich meinem Doktorvater, Markku Hyrkkänen, und der Akademieprofessorin Marjatta Hietala vom Institut für Geschichte und Philosophie an der Universität Tampere aussprechen: Er ist derjenige, der die Entwicklung meiner Untersuchung wie kein anderer begleitet und die Zwischenstufen mit der immer gleichen Sorgfalt und Souveränität kommentiert und noch dazu viel Verständnis dafür aufgebracht hat, dass es doch immer „noch eine Weile“ länger dauerte; sie ist ebenso stets für mich da gewesen, wenn ich ihre Hilfe gebraucht habe, hat kein Gespräch gescheut und sich entsprechend Zeit dafür genommen, sich mit den jeweiligen Fragestellungen intensiv auseinanderzusetzen. Nicht zu vergessen ihr Vorgänger, Professor Olli Vehviläinen – auch ihm möchte ich ausdrücklich danken: Als ich mit der Untersuchung anfing, begleitete er die ersten Schritte auf diesem langen Weg. Allen Mitarbeitern des Instituts möchte ich ebenfalls Dank sagen, ganz besonders Risto Kunnari und Teijo Räty, für ihren stets freundlichen Empfang und die nie unterbliebene Hilfsbereitschaft.

Von den übrigen Kollegen und Kolleginnen in Finnland, denen ich zu Dank verpflichtet bin, möchte ich Mervi Kaarninen besonders hervorheben, war sie es doch, die mir ganz zu Anfang meines Forschungsprojektes aufgrund ihrer Erfahrung überaus konstruktive Ratschläge mit auf den Weg geben konnte. Aber auch Ville Kivimäki ist zu nennen, der wiederum in der Endphase so einfühlsam wie präzise im Forschungskolloquium des Instituts seine Anmerkungen und Kommentare zu einzelnen Kapiteln abgegeben hat. Den Gutachtern, Professorin Marja Tuominen von der Universität Lappland in Rovaniemi und Professor Bernd Wegner von der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg, möchte ich meinen aufrichtigen Dank dafür entrichten, dass sie die umfangreichen Untersuchungsergebnisse gründlich studiert und bewertet haben. Durch die Berücksichtigung ihrer konstruktiven Hinweise und Anregungen hoffe ich, nunmehr eine der jahrelangen Forschungstätigkeit entsprechend differenzierte und ausgewogene Version vorlegen zu können.

Die finanzielle Unterstützung für meine Untersuchung verdanke ich der Finnischen Kulturstiftung, der Universität Tampere, der Stiftung Emil Aaltonens, der Finnish Academy of Science and Letters sowie der Stiftung Alfred Kordelins. Ich bin all diesen Institutionen sehr dankbar dafür, dass mir dadurch auch in materieller Hinsicht dieses Vorhaben ermöglicht wurde. Zwei Wissenschaftlerinnen aus Berlin dürfen ebenfalls nicht unerwähnt bleiben: zum einen die Professorin Karin Hausen, die das ZIFG leitete, als ich mich dort als frischgebackene Doktorandin vorstellte, und die mich sofort in ihre Seminargruppe integrierte, und zum anderen die damalige Gastprofessorin am Institut, Karen Hagemann, die ein besonderes Interesse für mein Thema entwickelte und später auch meine Ausarbeitungen äußerst hilfreich kommentiert hat. Dort konnte ich auch die ersten für mich wichtigen Kontakte knüpfen, u. a. zur Journalistin Ute Kätzel, die damals an einem Buch über die 68erinnen arbeitete; über sie lernte ich die Journalistin Ulrike Helwerth kennen, deren Feature über das gleiche Thema – so wie Ute Kätzels Buch auch – fortan zu einer zentralen Informationsquelle für mich wurde: Beiden sei für die fruchtbare Zusammenarbeit auch an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich gedankt.

Eine unersetzliche Hilfe für die Untersuchung der Annäherung von Meinhofs Position an die Vorstellungswelt der RAF im weitesten Sinne wurde mir durch das Archiv „Sammlung Berlin“ und dessen Begründer, dem Archivar Peter Hein, zuteil: Ich habe nicht nur das dort vorhandene umfangreiche Material benutzen können, sondern in den vielen Jahren, in denen ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, auch etliche erhellende Diskussionen mit ihm führen können, wofür ich mich an dieser Stelle herzlichst bedanken möchte.

Der abschließende Dank geht an meinem Ehemann Rainer Bleckert, der mich während der langwierigen Forschungsarbeit nicht nur immer wieder geduldig begleitet, sondern der „deutschen Fassung“ auch den „letzten Schliff“ verpasst hat.

Berlin-Kreuzberg im Dezember 2010 Katriina Lehto-Bleckert

2Die RAF und die Justiz. Nachwirkungen des „Deutschen Herbstes“, hrsg. von Volker Friedrich Drecktrah, München 2010.

1. Einleitung

1.1. Sprung aus dem Rahmen der „formierten“ Gesellschaft

Am 14. Mai 1970 war Ulrike Meinhof an einer Gefangenenbefreiung in West-Berlin beteiligt. Das Ereignis war die spektakuläre „Baader-Befreiung“, durch die der vorübergehende Insasse des Tegeler Gefängnisses, Andreas Baader, auf freien Fuß gelangte. Am Tatort, in der Bibliothek des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Freien Universität Berlin (FU), wurde auch von Schusswaffen Gebrauch gemacht: Zuerst wurde ein Bibliotheksangestellter von einer Kugel getroffen, danach kam es zu einem Schusswechsel zwischen den Befreiern und den Justizvollzugsbeamten. Während der Schießerei und des allgemeinen Handgemenges sprang nicht nur Baader, sondern entgegen ihrer ursprünglichen Absicht auch Meinhof aus dem Fenster des Instituts, und beide flohen mit einem Auto vom Ort des Geschehens. In der Folge wurde nach Meinhof wegen „Mordversuchs“ gefahndet, weil man ihr unterstellte, dass sie die Aktion weitgehend geplant und vorbereitet habe.3 Knapp drei Wochen nach der Befreiung wurde die erste Stellungnahme bzw. die Gründungserklärung der Roten Armee Fraktion (RAF) veröffentlicht. Zu den Mitgliedern der „ersten Stunde“ gehörten neben Meinhof vor allem Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Horst Mahler; die weiteren in der Öffentlichkeit eher bekannteren Mitglieder der sog. ersten Generation der RAF waren Jan-Carl Raspe und Holger Meins.4

Der Fenstersprung von Ulrike Meinhof vor den Augen der verblüfften Justizbeamten hatte eine enorme symbolische Bedeutung, und zwar für beide Seiten, sowohl für die Befreier und ihre Gesinnungsgenossen und -genossinnen als auch für die Institutionen, die direkt damit zu tun hatten. Die gesamte Überrumpelungsaktion hatte die Repräsentanten der Staatsgewalt bzw. der damaligen Machtelite so brüskiert, dass sie eine bis dahin beispiellose Reaktion auslöste, und zwar gewalttätig verlaufende

Hausdurchsuchungen, die in dieser Form eine neue Qualität besaßen,5und zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg eine steckbriefliche Fahndung in Berlin, mit der nach Meinhof gesucht wurde.6 Die Sicherheitsapparate fühlten sich offenbar in einem Maße von der langjährigen politischen Opponentin und Regimekritikerin angegriffen, dass sie sich zur Ergreifung selbst solch „besonderer“ Maßnahmen veranlasst sahen.7

Die Gründe für diese außergewöhnlichen Schritte der Staatsgewalt mögen aus damaliger Sicht weitgehend nachvollziehbar sein, die Motive für Meinhofs Entscheidungen hingegen sind vielen Zeitgenossen nach wie vor ein Rätsel geblieben, so etwa dem Professor der Freien Universität Berlin, Harry Pross, der Meinhof 1969 einen Lehrauftrag genehmigt hatte: Er würde gern „etwas darüber erfahren, wie die hochbegabte Journalistin zur Terroristin werden konnte“.8 Als renommierte Meinungsstifterin der westdeutschen Neuen Linken unterschied sich Meinhof einigermaßen von den anderen Gründungsmitgliedern der RAF: Sie war etwas älter und hatte bereits eine für eine linke politische Journalistin ungewöhnlich erfolgreiche Karriere absolviert, als langjährige Redakteurin (1959-1968) und ca. zwei Jahre lang sogar als Chefredakteurin (1961-1962) der bekanntesten oppositionellen Zeitschrift der 60er-Jahre, der konkret. Der Rechtsanwalt Horst Mahler konnte zu diesem Zeitpunkt zwar auch schon auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken, er war aber für die Opposition kein Meinungsstifter gewesen. Meinhof hatte sich auch als Rundfunk- und Fernsehredakteurin einen Namen gemacht, zuletzt wirkte sie als Dozentin an der Freien Universität Berlin. Im privaten Leben war sie ebenso fest verankert gewesen, als Ehefrau und Mutter zweier Töchter, hatte aber auch große Umstellungen durchmachen müssen, als sie sich hatte scheiden lassen und 1968 nach West-Berlin gezogen war. Manchen galt sie als längst etabliert, weil sie in Hamburg nicht nur in den „linken Schickeriakreisen“ verkehrt, sondern kurz vor der Scheidung mit ihrem Mann für die Familie auch noch eine Jugendstilvilla in dem Stadtteil Blankenese gekauft hatte.9 Meinhof und den meisten „RAF-Gründern“ gemeinsam war die Herkunft: Sie kamen fast alle aus höheren sozialen Schichten, viele hatten eine weiterführende Schulausbildung hinter sich, einige sogar ein abgeschlossenes Hochschulstudium.10 Was also den gesellschaftlichen Hintergrund anbelangt, handelte es sich keineswegs um eine Randgruppe.

Mit dem Begriff „formierte Gesellschaft“ im Titel dieses Kapitels wird der Blickwinkel auf die Frage gelenkt, woraus sich Meinhof bei der Baader-Befreiung mit ihrem „Sprung“ verabschiedete und wodurch ihre Sichtweise – geprägt von jahrelang geführten Auseinandersetzungen und zahlreichen Protestveranstaltungen gegen die von den konservativen Kreisen immer wieder angestrebte „Neuformierung“ – begründet war.11 Meinhofs häufigstes Thema in ihren konkret-Leitartikelnwaren die geplanten Notstandsgesetze, die eng mit der Zielsetzung der formierten Gesellschaft zusammenhingen.12 Nach Auffassung ihres Verlegers und Freundes Klaus Wagenbach habe sie 1970 erkannt, dass sie mit Worten nichts mehr verändern konnte.13 Die Forschungsaufgabe besteht nun darin, genauer zu untersuchen, was Meinhof zu diesem Zeitpunkt bewogen haben kann bzw. veranlasst hat, endgültig „Abschied von der Legalität“ zu nehmen. Dafür können drei unterschiedliche Erklärungsmodelle bzw. Hypothesen zu Rate gezogen werden.

Erstens muss gefragt werden, ob die Einschätzung ihres Ex-Ehemannes sowie vieler weiterer Zeitzeugen zutrifft, dass sie in den bewaffneten Kampf bzw. in den Terrorismus mehr oder weniger hineingestolpert bzw. ohne großes Zutun einfach „hineingerutscht“ ist. Diese Sichtweise, die eine eigene, aktive Entscheidung von Meinhof ausschließt, kann als maskulines Bild über sie begriffen werden, das im folgenden Kapitel 1.2. Die bisherige Meinhof-Rezeption genauer dargestellt wird.

Zweitens kann ihr Untertauchen als Folge ihrer eigenen Entwicklung und zugleich mit als Teil der damaligen gesellschaftlichen Umbruchsituation betrachtet werden: Die selbst unternommenen Anstrengungen und gemeinsam mit anderen gleichgesinnten „Antiautoritären“ erfolgte Suche nach der tiefer liegenden „Wahrheit“ im Zusammenhang mit den verschärften Maßnahmen von Polizei und Justiz gegen Demonstranten und sonstige Aktivisten haben zu einem Radikalisierungsprozess geführt. Trifft auch auf Meinhof zu, dass das Phänomen einer sekundären Devianz durch die „staatliche Repression“ noch „bestärkt“, also eine „noch stärkere Bindung des Einzelnen an sein oder ihr abweichendes Verhalten“ bewirkt wurde, was dann zu einer Intensivierung der eigenen Aktivität, zur Marginalisierung und letztendlich zur Kriminalisierung geführt hat?14 Eine bei einer solchen Betrachtung zentrale Frage ist, ob und inwieweit Meinhofs Entscheidung, ganz unterzutauchen, maßgeblich beeinflusst war von der außergewöhnlichen steckbrieflichen Fahndung nach ihr. War dies der sprichwörtlich letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht und Meinhofs Abschied von der verbalradikalen Verfechterin hin zu einer „praktisch“ agierenden Revolutionärin endgültig besiegelt hat? Wenn es so war, dass diese Maßnahme ein entscheidender Grund für Meinhofs Untertauchen war, drängt sich unwillkürlich die Frage auf, ob und inwieweit ihr Handeln etwa durch reaktive Züge bestimmt worden ist. Die bundesdeutschen Terrorismusforscher sind sich allerdings darin einig, dass kein Mitglied der RAF bei dieser Entscheidung ohne Alternative gewesen sei. In dem recht jungen Film Der Baader-Meinhof-Komplex (2008) gibt es eine wichtige Szene, in der diese Annahme für Meinhof einleuchtend dargestellt wird: Als es bei der Baader-Befreiung zum Einsatz von Schusswaffen kommt und alle anderen Befreier zusammen mit Baader aus dem Fenster in die „Freiheit“ springen, zeigt die Kamera Meinhof, allein im Lesesaal, wo sie noch einen Augenblick stehen bleibt und sich offenbar überlegt, ob sie ebenfalls die Flucht ergreifen oder im Lesesaal bleiben soll – und erst dann, nach diesem kurzen Zögern, sich dazu entschließt, den anderen zu folgen.

Aus einer solchen Sicht des Verfahrensablaufes kann drittens die Frage abgeleitet werden, ob Meinhof im Zusammenhang mit der Baader-Befreiung nicht erst an Ort und Stelle die Entscheidung getroffen hat, aus dem Fenster zu springen. Meiner Auffassung nach ist ein Entschluss mit so existenzialistischen Folgen eine derart grundlegende Angelegenheit, dass ein Mensch bzw. eine Frau wie Meinhof so etwas nicht einfach aus dem Moment heraus machen konnte. Von daher lautet die alles überragende erkenntnisleitende Forschungsfrage der Untersuchung auch nicht, warum Meinhof Terroristin wurde bzw. werden wollte. Es muss vielmehr ungleich detaillierter als bisher erfolgt der Prozess analysiert werden, wie es dazu kommen konnte, dass sich eine so unnachgiebige Verteidigerin von Gerechtigkeit und Legalität mit jemandem – aus einem völlig andersartigen Milieu stammenden Menschen – wie Baader „zusammengetan“ hat, und welche Entwicklungen und Entscheidungen auf allen Seiten – vor allem aber seitens der RAF und der Staatsgewalt – ursächlich dafür waren, dass sie dann am Ende ihres politischen Wirkens eine Terroristin geworden ist.

Meinhof war zwei Jahre lang im Untergrund gewesen, als sie im Juni 1972 festgenommen wurde, so wie Baader, Ensslin, Raspe und Meins auch. Die ersten politischen Aktionen bzw. Anschläge, die sich gegen ein Springer-Hochhaus in Hamburg und amerikanische Militärbasen gerichtet hatten, hatte die Gruppe noch kurz davor – im Mai 1972 – verübt. Erst im Herbst 1977, als die Auseinandersetzungen zwischen der RAF und der Staatsgewalt noch sehr viel mehr an Schärfe zugenommen hatten, folgten die Entführungen des Präsidenten des Arbeitgeberverbandes, Hanns Martin Schleyer, und einer Boeing-Maschine der Lufthansa mit 82 Passagieren. Diese miteinander verknüpften – sich in einer einzigen Tragödie offenbarenden – Ereignisse endeten im Oktober in dem Geiseldrama von Mogadischu, dem Tod der drei Gefangenen in Stuttgart-Stammheim sowie dem Tod von Schleyer.15 Meinhof war schon ein Jahr davor, am 8. Mai 1976, verstorben – sie wurde nicht einmal 42 Jahre alt –, aber ihr Name wird unweigerlich mit den Ereignissen von 1977 verbunden bleiben.

Die Aktionen und Mittel von 1977 unterschieden sich stark von denjenigen, mit denen die RAF ihren „Stadtguerillakampf“ 1970 angefangen hatte. Wenn man diesen Tatbestand nicht zur Kenntnis nehmen will, kann man die Beteiligung einer intellektuellen Frau wie Ulrike Meinhof an diesen Aktionen nicht verstehen, sie bleibt unerklärlich. Wenn Meinhof in ihrer Person nicht eindimensional, d. h. aufgrund einer Tätigkeit oder Mitgliedschaft in einer Gruppe, sei es als „Konkret-Kolumnistin“ „Kommunistin“ oder „Terroristin“, oder aber aufgrund einer vermeintlichen Eigenschaft, z. B. als völlig „verzweifelte“ Person oder als Frau, die „sich hundertprozentig geirrt“ habe, begriffen, sondern ihr Wesen als „komplexes Netzwerk bedeutungstragender Strukturen“16 analysiert wird, kann ein vielfältigeres, wenn auch teilweise widersprüchliches, so doch sehr viel realistischeres Bild von ihr konzipiert werden. Obwohl Meinhofs Entscheidungen mitunter schwer zu verstehen sind, kann ihr Tun wissenschaftlich doch so transparent und nachvollziehbar „aufbereitet“ werden, dass man sie „sowohl im Guten als auch im Bösen“ als eine starke, einflussreiche und unabhängige Akteurin ansehen und begreifen kann.17

1.2. Die bisherige Meinhof-Rezeption

Als Ausgangspunkt für die Ziele der vorliegenden Arbeit bietet sich in hervorragender Weise das Jugendbildnis von Gerhard Richter (Bild l)18 an, in dem der Künstler u. a. betont, dass das Leben dieser Frau, die als „Terroristin“ weltweit bekannt geworden ist,19 auch viele andere Züge hatte und dass es keine Einbahnstraße war, die zu ihrem gewalttätigen Ende geführt hat.20 So ist es aber überwiegend dargestellt worden: Bis vor Kurzem waren sowohl die verschiedenen biografischen Darstellungen – Bücher, Filme, Artikel, Interviewaussagen – als auch die ihre Person betreffenden Aussagen vonseiten der Terrorismus-Forschung sehr stark von finalen Erklärungsversuchen und von einem vorherrschend maskulinen Bild über sie bestimmt.

Mit der Blickrichtung „maskulines Bild über Meinhof“ soll der sehr früh entstandene Forschungshorizont erhellt werden, wonach die bisherige Meinhof-Rezeption hauptsächlich von Männern gestaltet und von deren Interpretationen geprägt worden ist. Die klischeehafte Sichtweise ist durch das Buch Fünf Finger sind keine Faust. Eine Abrechnung ihres Ex-Ehemannes Klaus Rainer Röhl in die Welt gesetzt worden.21 Sein Buch galt lange Zeit als das Standardwerk: „Das hat Röhl schon alles erzählt“, lautete auf Fragen nach Informationen über Meinhof der Standardkommentar, den ich am Anfang meiner Recherchen über sie von Zeitzeugen und Archivaren oft zu hören bekam.22 Bis zum Jahr 2006 hatten Frauen sich in der Öffentlichkeit relativ wenig zu ihrer Person geäußert,23 zu den Ausnahmen zählen auch einige Angehörige: Meinhofs Pflegemutter Renate Riemeck (1994) sowie ihre Töchter Bettina und Regine Röhl.24 Die Stellung der Männer als Meinungsmacher ist nach wie vor sehr dominierend, und ursprünglich hatte ich vor, mein Untersuchungsinteresse auf das Bild der Männer über Ulrike Meinhof zu fokussieren. In der Zwischenzeit wurde dieser Begriff allerdings durch die Definition eines maskulinen Bildes ersetzt, weil eine solche weit verbreitete Interpretation nicht eindeutig von dem Geschlecht abhängig ist.25 Es geht also nicht um das jeweilige Geschlecht des Autors bzw. der Autorin, sondern um den „Charakter des Schreibens“ – im Fall Meinhof und bei der Interpretation ihrer Biografie darf nicht unerwähnt bleiben, dass auch Frauen durchaus Texte mit „maskulinem Charakter“ schreiben können, das heißt, dass kaum – wenn überhaupt – Raum gelassen wird für deren eigene Auffassungen und Empfindungen, soweit sie nicht mit denjenigen des dominanten maskulinen Betrachters vereinbar sind.26 Das Ergebnis der präliminaren Analyse der Quellen ist, dass es keine neutrale Information über Meinhof gibt, sondern dass sie immer aus einem stark von dem Autor bzw. der jeweiligen Institution abhängigen Blickwinkel zu betrachten ist. Dasselbe gilt für die Terrorismus-Forschung, die in der BRD das Sicherheitsinteresse des Staates implizit verfolgt, was zwar verständlich ist, aber nicht ausreicht, um Meinhofs Motive hinreichend verständlich zu machen.

Als ich mit meiner Untersuchung schon weit vorangekommen war, hat Bettina Röhl 2006 ihr Buch So macht Kommunismus Spaß! Ulrike Meinhof, Klaus Rainer Röhl und die Akte KONKRET veröffentlicht, in dem sie den Aufbau eines „Mythos“ über die Herkunft von Meinhof kritisiert. Sie nennt neben ihrem Vater mehrere Autoren, die zu einer „Legendenbildung“ dahingehend beigetragen hätten, dass Meinhofs „streng christliches Elternhaus“ ausschlaggebend dafür gewesen sei, dass „diese ,begabte junge Frau‘ in einen fanatischen Moralismus und schließlich in den Terrorismus abgeglitten sei“.27 Ihre Kritik ähnelt der meinen, nur erweitert sie diese leider nicht in Hinblick auf die Betrachtung ihres ganzen Lebens, sondern beschränkt sie auf die Bedeutung, die dem vermeintlich christlichen Familienhintergrund beigemessen wurde. Zudem kann ich ihre eigene Schlussfolgerung, dass der „Kommunismus“ Meinhofs „große Leidenschaft“ gewesen sei und sie zusammen mit Klaus Röhl und deren gemeinsamer Zeitschrift konkret „eine Schlüsselrolle beim Aufbau des Kommunismus in Westdeutschland“ gespielt habe,28 nicht zustimmen. Ganz unabhängig davon beinhaltet ihr Buch aber eine wertwolle Dokumentensammlung, die ich unten in diesem und in dem folgenden Teil der Einleitung weiter referieren möchte.

Was die von mir als „maskulines Bild über Ulrike Meinhof“ charakterisierte Rezeptionstradition für Folgen hat und wie diese Sicht nicht immer geschlechtsbedingt ist, werde ich im Laufe der Arbeit thematisieren bzw. belegen. Ich werde vor allem bestimmte Kennzeichen dieses maskulinen Bildes über Meinhof darstellen, es aber nicht eindeutig und streng definieren – was ursprünglich die Idee des „Männerbildes“ gewesen war, mich aber hätte befangen machen können. Es geht eher darum, den Blickwinkel, aus dem Meinhof bisher betrachtet worden ist, in gewisser Hinsicht umzudrehen bzw. den Horizont zu erweitern. Und vor allem bedeutet es, sich nicht mit den bisherigen Bildern zu begnügen, sondern immer wieder aufs Neue nach Meinhofs eigener Meinung bzw. ihren Erfahrungen und ebenso nach den „praktischen Gründen und Umständen“, die sich hinter den bisherigen Erklärungsmustern verbergen, zu fragen.

Als Beispiel für diese neue Art von Fragestellung kann die Kritik an der „Kolumnistin-Konstruktion“ genannt werden, nach der Meinhof eine Starkolumnistin der Zeitschrift konkret gewesen sei. Es stimmt, dass sie seit ihrer Scheidung und ihrem Umzug nach West-Berlin im April 1968, was zugleich ihren Austritt aus der Redaktion bedeutete, „Kolumnen“ geschrieben hat, aber wenn man ihre Tätigkeit davor als Redakteurin und Chefredakteurin nicht gebührend einbezieht, bleibt in der Tat „einzig und allein“ die stark betonte und immer wieder erwähnte Rolle als „Kolumnistin“ übrig. Dabei wird dann die Tatsache in den Hintergrund gedrängt, dass von den über 100 Artikeln, die Meinhof in den Jahren 1959-1969 für konkret geschrieben hat, etwa die Hälfte Leitartikel waren,29 und es wird ebenso vergessen gemacht, dass es sich dabei nicht um Kommentare einer „Außenseiterin“ (Meinhof)30 – so wie sie selbst später einmal die Position einer Kolumnistin kritisch reflektierte – gehandelt hat, sondern um Beiträge, die schließlich mit der Linie der ganzen Zeitschrift übereinstimmten bzw. diese Linie maßgeblich mitbestimmt haben.31 Weiterhin besteht auf diese Weise die Gefahr, dass dabei auch völlig übersehen wird, dass sie eine ganze Zeitlang die Chefredakteurin war und in nicht geringem Maße dazu beigetragen hat, dass sich konkret zu dem „inoffiziellen Zentralorgan der deutschen Linken“ entwickeln konnte. Es ist mir klar, dass viele, die Meinhof als Kolumnistin bezeichnen, diese Definition als neutral, wenn nicht sogar als eine Art „Aufwertung“ verstehen, aber die Tatsache, dass bestimmte Autoren, die sich mit ihrem Leben näher beschäftigt haben – u. a. Röhl und der Biograf Krebs –, diese Titulierung benutzen, ohne die Bedeutung, die Meinhof einer solchen Funktion beigemessen hat, auch nur zu erwähnen bzw. sich damit überhaupt auseinanderzusetzen, ist zumindest befremdend, wenn nicht sogar irreführend. Wenn man ihre spätere Position als Kolumnistin ohne jeglichen Hinweis auf diese früheren, völlig andersartigen Konstellationen darstellt, wird sie einerseits „auf einen Sockel gehoben“, andererseits aber in ihrer Schaffensbreite bei Weitem reduziert.

Ich werde ferner untersuchen, ob das maskuline Bild – und dadurch vermittelt u. a. auch die Kolumnistin-Betrachtung – zu einer Personifizierung des politischen Konfliktes zwischen unterschiedlichen Linien der Opposition beigetragen hat. Eine solche „Klassifikation“ von Meinungsunterschieden mutete einem bisweilen wie eine Wiederholung von „uralten“ Begebenheiten aus dem 19. Jahrhundert bzw. den Anfängen des 20. Jahrhunderts an, als Meinungsäußerungen von Frauen noch – nicht zuletzt von Sigmund Freud – als hysterisch bzw. als Zeichen von Hysterie gedeutet wurden. Völlig verschwunden sind solche Interpretationsgewohnheiten offenbar immer noch nicht, ganz im Gegenteil: Man ist leider so gewöhnt daran, dass man (und auch „eine Frau“) sie häufig gar nicht bemerkt, sodass sogar Entmündigungen oft ohne jeden Widerspruch hingenommen werden. Meinhofs Rolle als oppositionelle Meinungsstifterin hat sie offenbar in vielen Punkten unglaubwürdig erscheinen lassen, was im Ergebnis dazu führte, dass bestimmte Meinungen von ihr nicht oder aber nicht hinreichend genug beachtet wurden, was im Laufe der Untersuchung näher analysiert werden soll.

Meinhofs Schwester Wienke Zitzlaff hat mehr als einmal betont, dass Röhl als Ex-Mann von Meinhof „kein Interpret von Ulrike Meinhof“ sein könne:

Ich würde ganz gerne an dieser Stelle noch einen Moment verbleiben: Aus frauenspezifischer Sicht, was ich total wichtig finde, ist klarzustellen, dass Röhl kein Interpret von Ulrike Meinhof sein kann. Er ist der beleidigte Ehemann, weil sie gemacht hat, was sie für richtig gehalten hat, und er versucht hat, sie politisch zu entmündigen.32

Zitzlaff begründet ihre Kritik damit, dass sie das Leben ihrer Schwester aus einem Frauenblickwinkel anders begreifen kann als Röhl, aber schon allein aus quellenkritischen Gründen sollte man dessen „Alleinvertretungsanspruch“ an Meinhofs Biografie vehement kritisieren. Röhl hat Meinhof als einen Teil seiner eigenen Lebensgeschichte dargestellt und ihren Werdegang dadurch geradezu zwangsläufig aus seinem Blickwinkel betrachtet. Bei Autobiografien geht es schließlich nicht nur um die Reproduktion der symbolischen Sinnwelten, sondern auch um deren Produktion,33 sie sollen aber „keinesfalls als zufällige, individuelle Leistung“, sondern als Produkte „sozialer Prozesse“ verstanden werden.34Weil Röhl die Biografie seiner einstigen Ehefrau aus dem Blickwinkel seiner Autobiografie betrachtet, quasi als Teil seiner „biographischen Gesamtsicht“ (Rosenthal), wird diese – obwohl viele der abgehandelten sozialen und politischen Ereignisse gemeinsam sind – einfach anders thematisiert und in Bezug auf ein anderes soziales Umfeld und Wertesystem als diejenigen von Meinhof reflektiert und bewertet. Grundlegend für Röhls autobiografische Konstruktion ist, dass sie zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt seines Lebens verfasst wurde, der eine Zäsur insofern darstellte, als er sich von seinem gewohnten bisherigen Leben verabschieden musste: Er hat das Buch 1974 verfasst, genau in dem Jahr, in dem er seine jahrelange Tätigkeit als Herausgeber der Zeitschrift konkret beenden musste. Meine kritischen Vorbehalte gegenüber der Stellung von Klaus Röhls eindeutig autobiografisch geprägtem Buch als der vermeintlich zentralen Quelle zum Verständnis von Meinhofs Biografie gelten also nicht Biografien im Allgemeinen, nur benutze ich solche Darstellungen als eine Quelle unter vielen,35 die Aufschluss u. a. darüber geben können, in welchem Maße Individuen in ihre Umgebung eingebettet sind – um dadurch auch diese Umgebung selbst besser verstehen zu können, beispielsweise auch diejenige von Röhl. Meinhof hat dieses Buch und seine Sicht der Dinge im Gefängnis auch kommentiert, der Text ist aber unveröffentlicht geblieben.36 Dieses Schriftstück werde ich später in Kapitel 7 als Quellenbeleg zum besseren Verständnis eines Teils des Kampfes der RAF um die Akzeptanz in der Öffentlichkeit analysieren. Im Laufe meiner Arbeit werde ich auch die Tatsache problematisieren, dass bis jetzt kaum jemand auf die Idee gekommen ist, Röhls Blickwinkel in Bezug auf die Meinhof-Biografie einmal grundsätzlich in Frage zu stellen. So werden in der bundesdeutschen Terrorismus-Forschung Ulrike Meinhofs und Horst Mahlers Texte und ihre möglichen ideologischen Verbindungen ausführlich analysiert, die Texte „des Kontrahenten Röhl“ hingegen als völlig neutral angesehen.37 Niemandem von denen, die Röhl als Quelle benutzt haben, scheint die politische Bedeutung seines Buches bewusst gewesen zu sein bzw. kaum jemand hat auch nur annähernd reflektiert, dass die Aussagekraft seiner Stellungnahme nur als eine von mehreren begriffen werden kann.

In dem maskulinen Bild wird Meinhofs Entscheidung für die Baader-Befreiung und die Gründung der RAF als Folge der Trennung von ihrem Mann begriffen, weil sie nach der Scheidung als alleinerziehende Mutter in West-Berlin „isoliert“ und „verzweifelt“ gewesen sei und sich deswegen mit den falschen Leuten, d. h. also u. a. mit Baader, zusammengetan habe und wegen dessen schlechtem Einfluss auf die falsche Fährte geraten sei.38 Nicht nur Meinhofs von der Mehrheit immer wieder abweichende Entscheidungen, sondern ebenso diejenigen ihrer Gesinnungsgenossen, die 1969 vornehmlich der Berliner kultur-revolutionären bzw. antiautoritären Szene angehörten und 1970 zu den Gründungsmitgliedern der RAF zählten, werden nahezu durchgängig bis auf den heutigen Tag entweder als „individuell“ oder aber als „von jemand anderem angestiftet“ interpretiert.39 Das Fatale dabei ist, dass – weil Biografien „narrativ und linear“ sind, ihr Ziel als „Enthüllung der ursprünglichen Identität“ beschrieben werden kann, wozu eine bestimmte Gesamtheit bzw. Harmonie erforderlich ist – daraus in dem vorliegenden Fall geschlussfolgert werden kann und dies auch geschehen ist, dass Meinhof, weil sie bei der großen Zäsur in ihrem Leben als „abhängig“ begriffen und als „nicht selbständig handelnd“ eingestuft worden ist, sie dies wohl auch früher nicht gewesen sein konnte.40 Konsequent weiter gedacht impliziert dies, dass sie auch als Journalistin und Chefredakteurin von konkret nicht als intellektuelle und eigenständig agierende Person dargestellt werden dürfte.

Neben den Publikationen von Röhl habe ich mich mit den beiden Meinhof-Biografien, die zum Zeitpunkt der Quellenrecherchen dieser Arbeit vorlagen, also den Werken von Mario Krebs (1995) und Alois Prinz (2003), auseinandergesetzt.41 Auch den oben als Quelle bereits erwähnten Dokumentarfilm von Timon Koulmasis habe ich genauestens analysiert. Alle diese Männer gehen leider sehr konform mit der Meinung von Röhl und verbleiben auf dessen Argumentationsschiene. Darüber hinaus sind Der Baader-Meinhof-Komplex von Stefan Aust und Hitlers Kinder? Der Baader-Meinhof-Terrorismus von der britischen Journalistin Jillian Becker die bekanntesten bzw. am weitesten verbreiteten Bücher über Meinhof, insbesondere aufgrund englischer Übersetzungen außerhalb der BRD.42 Es gibt ferner eine Dissertation von Tobias Wunschik mit dem Titel Baader-Meinhofs Kinder: zweite Generation der RAF.43Die Buchtitel Hitlers Kinder? und Baader-Meinhofs Kinder sind kennzeichnend für die Rezeption von Meinhof und die Schwierigkeiten im Umgang mit diesem Mythos der Zeitgeschichte: Er wird als Kampf zwischen dem absolut Bösen und dem absolut Guten begriffen. Und das Schlimmste dabei scheinen nicht Meinhofs gesetzeswidrige Taten gewesen zu sein, sondern all das, wodurch sie gegen soziale Normen und kulturelle Bräuche verstoßen hat.

Bei solchen Themen wie der Fall von Ulrike Meinhof, die am Ende Teil der „RAF“ war, Themen, zu denen schon viel geschrieben worden ist, kann es dazu kommen, dass man Literaturhinweise ohne unmittelbaren Bezug zur „eigentlichen“ Quelle zitiert. Auf dieses Problem, gerade hinsichtlich der Publikationen zum bundesrepublikanischen Terrorismus, weist Gisela Diewald-Kerkmann hin: „Dass die Akten quellenkritisch untersucht und Rechts- beziehungsweise Verurteilungsinteressen unterstellt werden müssen, versteht sich von selbst. Aber die Auseinandersetzung mit den Quellen ist notwendig vor dem Hintergrund einer nicht mehr zu überschauenden Literatur zum bundesrepublikanischen Terrorismus und einer Tendenz, Bewertungen weder quellenmäßig zu belegen noch empirisch abzusichern.“44

Bei der jüngst erschienenen Meinhof-Biografie von Jutta Ditfurth ist das Problem nicht der fehlende Bezug zu Quellen, sondern der Umstand, dass sie nur einen Bruchteil der von ihr sorgfältig recherchierten und zusammengestellten maßgeblichen Fakten mit Anmerkungen versehen sowie die beispielsweise von verschiedenen Interviewpartnern und -Partnerinnen vermittelten Erfahrungen weder untereinander noch mit den in Archiven aufzufindenden Fakten verglichen hat.45 Dadurch ist es dem Leser unmöglich, im Einzelnen nachzuvollziehen, welche Fakten und Information direkt aus Dokumenten stammen, was dann persönliche Wahrnehmungen von Zeitzeugen und -Zeuginnen sind, und was wiederum ausschließlich Schlussfolgerungen bzw. Interpretationen der Autorin über Meinhofs oft ungewöhnlich anmutende Entscheidungen und ihr jeweiliges Handeln sind. Ein offengelegter und überprüfbarer Vergleich zwischen den unterschiedlichen Aussagen, Feststellungen und Informationen aus den Akten hätte dies zumindest teilweise ermöglicht – vor allem aber wäre es die Voraussetzung dafür gewesen, die Meinungen und Wahrnehmungen von Meinhof selbst akzentuieren und dadurch von denjenigen der anderen unterscheidbar machen zu können.

Das ist umso bedauerlicher, als Ditfurth zu ähnlichen Schlussfolgerungen wie in der hier vorliegenden Forschungsarbeit über Meinhofs nicht gradlinig verlaufende Entwicklung kommt, beispielsweise in Bezug auf die „heikle“ Zusammenarbeit zwischen konkret und der KPD: Diese Verwicklung bedeutet in der Tat nicht zwangsläufig, dass Meinhof „kommunistisch gesteuert“ gewesen ist, d. h. ohne eigenes Urteilsvermögen hat agieren müssen, was an späterer Stelle noch näher ausgeführt werden soll. Immer da, wo Ditfurth ihre Textpassagen mit Quellenangaben versehen hat, ist ihr Buch als hochrangig einzustufen,46 und auch wenn der Leser nicht sicher sein kann, ob die Autorin stets bemüht war, Meinhofs eigene Erfahrung nachzuvollziehen, gibt das Buch an vielen Stellen ein sehr lebendiges und auch zutreffendes Bild der zeitgeschichtlichen Entwicklung wieder, beispielsweise von der damaligen „antikommunistischen Atmosphäre“, der sich Meinhof ausgesetzt sah: „Sie begriff jetzt, was das Verbot der KPD für die gesamte linke Opposition bedeutete. Fataler, als sich nicht nur zur KP bekennen zu können, war ihr, dass sie sich im SDS nicht offen ideologisch auseinandersetzen konnte, um nicht in den Verdacht zu geraten, Kommunistin zu sein.“47

2007 sind neben Ditfurths Werk noch zwei weitere Publikationen zum Thema „Meinhof“ erschienen: in der Reihe Extremismus und Demokratie die „politische Biographie“ von Kristin Wesemann, eine Dissertation, und in Finnland das Sachbuch der Autorin des vorliegenden Forschungsvorhabens, Katriina Lehto.48 Schon Wesemanns Titel „Kommunistin, Journalistin, Terroristin“ zeigt, dass sie in ihrer Arbeit ähnliche Schlussfolgerungen zieht wie die Tochter von Meinhof, Bettina Röhl, dass nämlich Meinhof „schon früh eine überzeugte und unbelehrbare kommunistische Ideologin“49 gewesen sei und demzufolge auch die DDR kritiklos befürwortet habe. Wesemanns Buch sei – wie die Herausgeber, die „Väter“ der Extremismusforschung in Deutschland, Uwe Backes und Eckhard Jesse, in ihrem Vorwort feststellen –, die erste „wissenschaftliche Biographie“ zu Meinhof und ihrem „politischen Denken“.50 Aufgrund meiner Untersuchungsergebnisse ist aber Wesemanns Position, Meinhof unzweideutig als „Kommunistin“ anzusehen, eine Sichtweise, die außerhalb dieses Forschungszweiges keine weiteren Anhänger gefunden hat und m. E. so auch nicht aufrechterhalten werden kann. Mir scheint es, dass eine solche Schlussfolgerung für beide Autorinnen, Wesemann wie Bettina Röhl, als einzig überzeugende Erklärung für die Tatsache herhalten muss, dass eine westdeutsche Zeitschrift während der deutschen Teilung freiwillig eine Zusammenarbeit mit der illegalen KPD aufgenommen hat. Eine solche aus heutigem Blickwinkel geradezu unvorstellbare „Verbrüderung“ mit einem „totalitären Staat“ bzw. einer kommunistischen „Diktatur“ kann offenbar nur so verständlich gemacht werden,51d. h., eine Zusammenarbeit im Sinne gemeinsam verfolgter politischer Ziele für „Westdeutschland“ erscheint als unmöglich, sodass man sich eine solche Verbindung nur als Unterordnung unter die ideologischen Ziele der SED vorstellen kann.52 Die in den Archiven vorhandenen DDR-Dokumente, die „den Nachkommenden“ überliefert worden sind, haben, wie man gesehen hat, einen besonderen Stellenwert – dies gilt insbesondere für die sog. Stasi-Unterlagen – auch für ehemalige „Westdeutsche“ bzw. die Öffentlichkeit schlechthin, was stellenweise zu Überbewertungen bzw. zu nicht durchgängig stichhaltigen Interpretationen beigetragen hat. Wenn Ditfurth weitgehend darauf verzichtet, auf Quellen zu verweisen, hat Bettina Röhl gleich eine Fülle von Dokumenten aus der „Akte KONKRET“53 in ihrem Buch nachdrucken lassen, die zu lesen dem Leser aufwendig erscheinen mag, die für Forschungsarbeiten wie im Falle von Wesemann und der vorliegenden Untersuchung aber durchaus wertvoll sein können. Welchen Stellenwert solche Schriftstücke allerdings für das Leben von Meinhof tatsächlich hatten, muss an anderer Stelle en detail überprüft werden.

Das in Finnland erschienene Sachbuch der Autorin ist leider nicht ins Deutsche übersetzt worden: Es ist ein für ein breiteres Publikum aufbereitetes Werk, das zwar im Wesentlichen auf denselben Forschungsergebnissen basiert wie die vorliegende Abhandlung, aber das Gewicht mehr auf die Herausarbeitung der menschlichen bzw. individuellen Dimensionen als auf die stringente wissenschaftliche Analyse gelegt hat. Das Buch hat in dem kleinen nordischen Land eine erstaunlich große Resonanz hervorgerufen, sowohl in den Medien als auch in der Leserschaft: Meinhofs Leben und Handeln, sei es ihre frühere Mitgliedschaft in der verbotenen westdeutschen KPD oder ihre spätere Teilnahme an der illegalen RAF, wird dort nicht als so spektakulär angesehen wie ganz offensichtlich immer noch in ihrem Heimatland. Jedenfalls verspürt man in Finnland weder als Autor noch als Leser das „dringende Bedürfnis“, zu jedem Sachverhalt immer gleich „definitiv Stellung nehmen“ zu müssen. Dadurch kann mehr diskursiver Raum geschaffen werden, insbesondere für neuartige unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten und Erklärungsversuche. Seitdem fast alle ehemaligen RAF-Mitglieder – außer Birgit Hogefeld und neuerdings auch wieder Verena Becker – aus der Haft entlassen sind, kann man langsam auf detailliertere und weniger von der zeitgenössischen Sicht belastete Arbeiten hoffen: Jüngst ist in der Suhrkamp-Reihe „BasisBiographien“ ein Buch von Sara Hakemi und Thomas Hecken erschienen; die überschaubare Kurzfassung von Fakten über Meinhofs Leben soll in naher Zukunft durch neueste Forschungsergebnisse zum Thema „Frauen, Terrorismus und RAF“ wissenschaftlich ergänzt werden.54 Dazu tragen auch weitere Neuerscheinungen bei: Vor allem die erste englischsprachige Monographie zu Ulrike Meinhof von der Germanistikprofessorin Sarah Colvin verdient dabei besondere Erwähnung, weil hier der Schwerpunkt auf die von Meinhof verfassten Texte aus der Zeit nach ihrem Untertauchen gelegt wird und diese als Schlüssel zum Verständnis ihrer Person und der von ihr eingeschlagenen Entwicklung ebenso betrachtet werden wie ihre Veröffentlichungen aus der Zeit davor.55 Bedauerlicherweise habe ich dieses Buch erst entdeckt, als die Fertigstellung meiner Arbeit schon soweit vorangeschritten war, dass ich sie nicht mehr einbeziehen konnte.

1.3. Betrachtung einer intellektuellen Frau

1.3.1. Methodische Herangehensweise

Wenn die große Zäsur in Meinhofs Leben im Jahr 1970, die Entscheidung, unterzutauchen und sich an der Gründung der RAF zu beteiligen, nicht als Spätfolge der Ehescheidung und der dadurch entstandenen Lebenssituation interpretiert wird, besteht mehr Raum für alternative Erklärungsversuche. Vor allem wenn durch diese Veränderung des Untersuchungshorizontes an Meinhofs Selbstbestimmungsvermögen nicht mehr gezweifelt wird, können ganz andere Perspektiven nicht nur in Bezug auf diesen entscheidenden Moment, sondern auch für die Betrachtung ihres Lebens im weitesten Sinne geschaffen werden. In der vorliegenden Untersuchung werden gerade solche Fakten, die Meinhofs bewusstes Handeln zum Vorschein bringen, zum Ausgangspunkt gewählt, als der Umstand, dass sie eine bildungsbürgerliche Herkunft besaß, dass sie bei ihrem Universitätsstudium schon bis zu einer geplanten Doktorarbeit vorangeschritten war56 und dass sie bereits eine zehnjährige, erfolgreiche Karriere als politische Journalistin hinter sich hatte. Weiterhin kann festgestellt werden – wie das Zitat am Anfang zeigt –, dass sie das Bedürfnis hatte, ihr Handeln sehr zielstrebig zu steuern bzw. auszurichten. Es geht daher in allererster Linie um das Leben und Handeln einer intellektuellen Frau.

In ihrer Untersuchung Simone de Beauvoir. Die Psychographie einer Intellektuellen nennt Toril Moi ihr Vorhaben die „persönliche Genealogie“ von de Beauvoir, um den Unterschied zwischen dem Anspruch einer „traditionellen“ Biografieschreibung – die oben schon im Zusammenhang mit Klaus Röhls Buch dargelegt wurde – und ihrem eigenen Vorgehen zu verdeutlichen: Statt einer „einheitlichen“ Entwicklung, deren Ziel es sei, die „eigenständige Identität“ der Person zu enthüllen, hebt sie drei „Momente“ in de Beauvoirs Leben hervor, an denen man feststellen könne, dass sich etwas Entscheidendes ereignet hatte bzw. dass sie sich neu orientierte.57 Moi betont den Einfluss bzw. die Wechselwirkung zwischen dem „Politischen“ und dem „Privaten“ bzw. „Persönlichen“. Zentral ist aber vor allem, dass diese „Brüche“ etwas „Neues“, etwas „Anderes“ als das, was man nach herkömmlichen Vorbildern und Verhaltensmustern erwarten würde, hervorgebracht haben. Sie analysiert sehr differenziert die sozialen und institutionellen Rahmenbedingungen des jeweiligen „überraschenden“ Handelns von de Beauvoir und ermöglicht es damit dem Leser, nachvollziehen zu können, dass es sich trotz ungewöhnlicher Entscheidungen und Entwicklungen dabei nicht um ein „abweichendes Handeln“ oder gar um eine „Persönlichkeitsstörung“ handelte, sondern dass im Gegenteil außergewöhnliche, in einigen Fällen geradezu einmalige Kombinationen von individuellen und gesellschaftlichen Momenten ein auf den ersten Blick „sonderbar“ erscheinendes Handeln ermöglichen, fördern oder sogar erfordern.

In Meinhofs Leben scheint es, durchaus vergleichbar mit Mois Analyse über de Beauvoirs Leben, außer dem – hier im Mittelpunkt des Forschungsinteresses stehenden – bereits festgestellten Wendepunkt von 1970 noch zwei weitere Zäsuren gegeben zu haben, bei denen sie sich völlig neu orientieren musste: 1959, als sie ihr Studium vorläufig abbrach und sich für den Journalismus ebenso wie für Klaus Röhl entschied, und 1968, als sie sich infolge der Ehescheidung ins „revolutionäre“ West-Berlin aufmachte. Alle drei Zeitpunkte waren aber einschneidende Wendepunkte nicht nur für Meinhof, sondern auch für viele andere, d. h. dass sie, indem sie etwas Tiefgreifendes erfuhr und durchlebte, keine Ausnahme darstellte.

Ob es sich bei den Ereignissen um das Jahr 1968 und bei dem Handeln der sog. „68er“ um eine „Revolte“ oder um eine gesellschaftliche Umbruchphase handelte, beschäftigt Wissenschaftler schon lange.58 Am Anfang war der Vorwurf weit verbreitet, dass es sich eher um einen „Generationskonflikt“ handelte, d. h. um einen altersbedingten Protest der jüngeren Menschen gegenüber ihren Eltern bzw. Vätern. Gegen einen vergleichbaren Verharmlosungsversuch hat Meinhof – zusammen mit ihrem Kommilitonen Jürgen Seifert – schon 1958 in ihrem Artikel Stellung bezogen, ein Jahr später hat sie dann darüber berichtet, wie sie mit ihren Mitstreitern den politischen „Durchbruch“ erlebt habe. Eine solche Erfahrung unter gleichaltrigen jungen Menschen kann als generationsstiftende Entwicklung durchlaufen und begriffen werden, was als Generationserscheinung auch Gegenstand wissenschaftliche Analyse ist. Als Begründer dieser Forschungsrichtung gilt gemeinhin Karl Mannheim, der schon 1928 die vielzitierte Abhandlung „Das Problem der Generationen“ veröffentlicht hat.59 Es ist also zu fragen, ob es angesichts einer solchen Erfahrung von Meinhof und ihresgleichen tatsächlich zur Herausbildung einer neuen „Generation“ gekommen ist,60 ob es den Anfang einer neuen geistigen und politischen Ära bedeutete und, sollte dies zu verneinen sein, ob dies dann zumindest 1968 der Fall war. Folgt man Mannheim, sollte untersucht werden, wann Meinhof ihr spezifisches „Schlüsselerlebnis“ hatte. Durch die Fahndung wurde Meinhof mit den Ereignissen von 1970 aufs Engste verbunden, dabei handelte es sich aber nicht um die „ersten Eindrücke“ und entscheidenden politischen „Jugenderlebnisse“ (Mannheim).61 Zur Analyse der Hintergründe der RAF als „Nachfolgeerscheinung“ der APO wird das von Norbert Elias dargestellte Modell eines „sozialen Generationskonfliktes“ einbezogen,62 das bestimmte, meist weniger beachtete Erklärungsfaktoren betont. Nicht neu in diesem Zusammenhang ist die Last der NS-Vergangenheit, weit weniger bekannt ist die Frage, was bei einigen bestimmte Formen des Aufbaus des deutschen Nachkriegsstaates bewirkten, und völlig außen vor geblieben ist bis dato die von Elias vorgenommene Analyse der zentralen Rolle, die die marxistisch „angehauchten“ Theorien für die RAF spielten.

Die Betrachtung der einschneidenden Veränderungen in Meinhofs Leben gibt auch Aufschluss darüber, wie die gesellschaftlichen Umwälzungsprozesse auf andere Teilnehmer der Bewegung gewirkt haben. Der Umbruch von „68“ bedeutete nicht nur Kritik und das generelle Infragestellen der politischen Verhältnisse, beispielsweise hinsichtlich der konkreten Studienbedingungen, sondern hatte vor allem soziale und kulturelle Komponenten. Im Hinblick auf Problemfelder wie Medien, Kindererziehung, Wohnkultur, Strafvollzug, Heime usw. könnte es daher sein, dass diese Art persönlicher Befreiungsprozesse allen RAF-Gründungsmitgliedern gemeinsam gewesen ist, d. h., dass das Bedürfnis, in einer solchen Umbruchphase nach der „eigenen Predigt zu leben“ und seine Zukunft als die eines „richtigen“ Revolutionärs auch entsprechend „zu gestalten“, den Schlüssel zur Erklärung der sich vollzogenen Radikalisierung bietet.

Meine Annäherungsweise kann auch als „Doppellesung der geschichtlichen Empirie“ beschrieben werden. Der Ausdruck stammt von einer norwegischen Forscherin, Kari Martinsen, die bei der Untersuchung des Lebens und Handelns einer Diakonissin aus dem 19. Jahrhundert, Rikke Nissen, versucht hat, unbefangen sowohl gegenüber der Religion als auch gegenüber der Frau zu bleiben, d. h. genügend Raum für ein nichttraditionelles Verständnis einer religiösen Berufung zu geben.63Bei Meinhof scheint eine solche Annäherungsweise an einige Momente ihres politisches Handelns ebenso angemessen, was erkennen lässt, dass diese und die Bedeutungen, die ihnen zukommen, nicht im herkömmlichen Rahmen als politische Tätigkeit analysiert werden können: Allein die Verbindung von Meinhof und Klaus Röhl zur KPD muss m. E. als eine völlig „unorthodoxe“ Form der Zusammenarbeit betrachtet werden.

Zudem muss im Falle Meinhof eine „geschlechtsspezifische Analyse des Sprechens und Schreibens“ vorgenommen werden, weil die Erfahrungen von Frauen nun einmal nicht identisch sind mit denjenigen der Männer, und es muss ebenso untersucht werden, in welcher Weise sie mit ihren spezifischen Erfahrungen umgegangen ist.64 So wie Meinhofs Ziel darin bestand, „der Wahrheit näher zu kommen“ (vgl. das Zitat am Anfang), ist es mein Ziel, „ihrer Auffassung näher zu kommen“. Das bedeutet vor allem, die Geschehnisse unter eingehenderer Beachtung der weiblichen Erfahrung und des Stellenwerts, den die Wendepunkte für ihre Biografie wie auch für die Zeitgeschichte besaßen, zu würdigen.65

Ein zentrales Anliegen dabei ist die Erläuterung und Problematisierung zentraler Begriffe wie „Sozialist“, „68er-Revolte“, „privat/politisch bzw. öffentlich“, „Macht/Gewaltanwendung“ „marxistisch-leninistisch“, „Terrorist“ usw. Was bedeutet es beispielsweise, wenn Meinhof sich 1969 als eine „Sozialistin“ definierte, die bei konkret für „Landlehrer“ schrieb, welche keine Verbindung zu anderen „sozialistischen“ Gruppen hatten, und die erst nach zehn Jahren, als ihre Karriere bei dieser Zeitschrift schon fast vorbei war, zum ersten Mal marxistische Begriffe und Theorieelemente zur Untermauerung ihrer Argumentation in der Öffentlichkeit benutzte?66 Viele markante Begriffe haben im Laufe der Zeit sehr wechselhafte Bedeutungen erfahren, und ich versuche zu verdeutlichen, dass man ihnen keinen eindeutigen Inhalt zuordnen noch entnehmen kann, wenn sie als Mittel der Politik dienen mussten – einer Politik, die immer in Bewegung war und ist, sodass auch die Begriffsinhalte einer ständigen Wandlung unterzogen und von daher auch weiterhin immer wieder „neu“ zu definieren sind.

Bei allen Begriffen muss also genau überprüft werden, wie sie jeweils verstanden bzw. mit welchem Inhalt sie gefüllt worden sind: Insbesondere „politische“ Termini müssen in Bezug auf die jeweilige politische Situation reflektiert werden. In einigen Fällen gelingt es auf diese Weise, gewisse „zeitgenössische Attitüden“, bisweilen sogar Unterstellungen, nachvollziehen zu können. Als gutes Beispiel dafür mag das für Röhl charakteristische Zitat von Meinhof aus dem Jahr 1969 über die Notwendigkeit „anderer Mittel“ dienen:67 In seinem Buch von 1974 stellt er diese Formulierung in einen vermeintlich unausweichlichen und konsequenten Zusammenhang mit einem bestimmten Bild der RAF als einer Gruppe, die mit Maschinenpistolen und Sprengstoff hantiere, d. h., er zieht die Schlussfolgerung, dass der Ausdruck „andere Mittel“ nur der Einsatz von Waffen bedeuten könne. Die Analyse meines Erachtens bisher nicht problematisierter Definitionen und auch wissenschaftlich nicht immer korrekt verwendeter Begriffe muss bei der Erkenntnis ansetzen, dass die Auseinandersetzungen, die 1970 begannen, für die Täter einen „bewaffneten Kampf“ darstellten, wobei sie sich selbst als „Revolutionäre“ ansahen, für ihre Gegner und die breite Öffentlichkeit aber die „Baader-Meinhof-Bande“ waren, eine Gruppe von „anarchistischen Gewalttätern“, die nach dem Überfall der palästinensischen Gruppe Schwarzer September im September 1972 in München zunehmend als „terroristisch“ agierend bezeichnet wurde.

Wie Gisela Diewald-Kerkmann in ihrer Habilitationsschrift (2009) feststellt, steht „die Auseinandersetzung mit dem bundesdeutschen Terrorismus in der Geschichtswissenschaft noch am Anfang“.68 Ihr zufolge existieren drei vorherrschende Literaturgattungen zu dieser Thematik: Erstens die eher „journalistisch“ verfassten Arbeiten, zweitens die soziologischen, kriminologischen sowie politikwissenschaftlichen Studien, drittens die „Selbstzeugnisse“ und weitere Erinnerungsliteratur sowie Brief- und Textveröffentlichungen.69 In ihrer Arbeit geht es vorrangig um den Umgang der Justiz mit den weiblichen Mitgliedern der RAF und der Bewegung 2. Juni, die sie aufgrund der Fahndungs- und Prozessakten analysiert hat. Eine Frage, auf die später in dieser Untersuchung noch näher eingegangen wird, sind die bisher selten unternommenen Versuche, die Entwicklung im Kontext der Protestbewegung der 60er-Jahre bis hin zum Auftreten militanter bzw. bewaffneter Gruppen der 70er-Jahre zu betrachten: Leider ist es bis jetzt bei der Analyse einiger Einzelfälle geblieben, so geschehen beispielsweise im Hinblick auf Rudi Dutschke und Dieter Kunzelmann oder zu Andreas Baader.70 Ich habe eingangs die bisherige Literatur zu Meinhof mit sehr „kritischen Augen“ vorgestellt, werde aber im weiteren Verlauf dieser Untersuchung auch noch Brücken zwischen den unterschiedlichen Literaturgattungen schlagen und die Verbindung zwischen 68ern und RAF zum Gegenstand der Geschichtswissenschaft machen.

1.3.2. Quellen und ihre Anwendung

Die wichtigsten Quellen dieser Arbeit sind unterschiedliche Texte von Meinhof selbst oder über sie. Von den Letztgenannten wurden einige schon erwähnt. Die zentralen Fundstellen sind jedoch ihre eigenen Beiträge.71 Davon haben bisher hauptsächlich einige Artikel zu tagespolitischen Themen das Interesse der Autoren gefunden, wohl nicht zuletzt wegen der Suche nach Anzeichen von Meinhofs vermuteter Bejahung der Gewaltanwendung. Dass ein enormer und nicht minder wichtiger Teil ihrer Veröffentlichungen zu anderen Themen weithin unbeachtet geblieben ist, hat zu einem völlig unzureichenden Bild über sie beigetragen – zum einem, weil es sich um eine beachtliche Zahl an Texten handelt, und zum anderen, weil dabei Themen behandelt wurden, die allesamt „hochaktuell“ waren und sich einer breiten Leserschaft erfreuten.

Ich werde alle Texte Meinhofs in die Untersuchung einbeziehen und einige von ihnen, die kennzeichnend für ihre Entwicklung sind, einer noch genaueren Analyse unterziehen. Einer der wichtigsten von allen ist Meinhofs Abhandlung „Die Würde des Menschen“ von 1962, in der es nicht nur um die Notstandsgesetzgebung, sondern um die Politik der Nachkriegszeit im Allgemeinen und insbesondere um die Politik der SPD geht.72 Allein die Einbeziehung sämtlicher konkret-Artikel erweitert den Blickwinkel, d. h., dass nicht nur ihre konkret-Veröffentlichungen zu heiklen politischen Themen, sondern u. a. auch die Beiträge zu der wegen Mordversuchs angeklagten Vera Brühne (1962) und des wegen mehrfachen Kindermordes angeklagten Jürgen Bartsch (1968), zur Krankenversicherung (1963) sowie zu weiteren sozialen Themen analysiert werden. Wenn der Forschungshorizont um ihre in anderen Medien erschienenen Werke erweitert wird, stellt sich das Bild noch facettenreicher dar: ihre Hörfunkfeatures zu verschiedenen Heimen mit mehr oder weniger autoritären Erziehungspraktiken und zum Thema „Leichtlohngruppen der Frauen“, das Manuskript für das Fernsehspiel Bambule (1968) usw.73 Ihre unveröffentlichten Texte sind nicht weniger bemerkenswert: So gibt es eine Stellungnahme aus einem Prozess gegen drei Heimjungen (1969), in dem Meinhof als Sachverständige tätig war, und zwei weitere, die sie in Stuttgart/Stammheim verfasst hat, nämlich die bereits erwähnte zu Röhls Buch von 1974 sowie eine weitere zu dem Thema „sexuelle Minderheiten“.

Es gibt nicht viele persönliche Notizen von Meinhof, und deswegen muss die Entwicklung ihrer Gedanken anhand mehrerer Quellen aufgespürt werden. Sie hat sich auch auf verschiedene Weise ausgedrückt, u. a. durch ihren Habitus, d. h. mittels Kleidung, Frisur, vor allem aber durch ihr Verhalten und ihre Handlungsweisen, die – wie auch bei Rudi Dutschke – von den tradierten Werten und politischen Normen abwichen und Ausgangspunkt meines Quellenstudiums sowie der vorgenommenen Textanalysen sind.74 Der Habitus kann mithin als Beleg bzw. als Anknüpfungspunkt fungieren und muss als solcher analysiert werden. Meinhof hat bewusst auch auf diese Weise politische Aussagen getroffen und signifikante Positionen vertreten – besonders, was ihre Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen, mit deren Zielen sie einverstanden war, betrifft.75

Bisher unbekannte Quellen sind für eine Historikerin immer von ganz besonderem Wert. Dabei handelt es sich hier um Briefe von Meinhof an einige ihrer Familienangehörigen sowie um Akten zu der Baader-Befreiung, die erst vor einigen Jahren von der Staatsanwaltschaft Berlin dem Landesarchiv Berlin übermittelt wurden.76 Das Depositum „Christiane Leonhardt“ im Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn beinhaltet ca. 50 ihrer Briefe aus fast drei Jahrzehnten, angefangen mit dem Tod ihrer Mutter, als Meinhof 14 Jahre alt war, bis zum Februar 1975, als sie den Kontakt zu ihrer Familie abgebrochen hat.77Genau so bedeutsam wie die Briefe sind auch die Akten zu dem Prozess (September bis November 1974) über die Baader-Befreiung, obwohl sie nicht viele neue Erkenntnisse hinsichtlich meiner Fragestellung geliefert haben, weil Meinhof sich darin nur einmal geäußert hat.78 Aus den Akten gehen jedoch viele Einzelheiten des Geschehens hervor – z. B. der exakte Verlauf der Aktion und die Zahl der Waffen, die dabei benutzt wurden. Besonders aufschlussreich waren die Akten der Staatsanwaltschaft zu der Fahndung nach Meinhof: Wie akribisch sie angelegt wurden, zeigt sich allein daran, dass sie sogar ein handgeschriebenes Konzept für das Fahndungsplakat sowie Rechnungen zu der Aufstellung der Plakate u. a. an den U-Bahn-Stationen von West-Berlin enthalten.79 Als die Akten zur Baader-Befreiung während meiner Recherchen unerwartet zur Verfügung standen, habe ich mir überlegt, eine Einsichtnahme in die Akten zu der sog. „Hauptverhandlung“ gegen die Mitglieder der ersten Generation der RAF in Stuttgart/Stammheim zu beantragen, schließlich aber darauf verzichtet, weil sie mir als ziemlich unergiebig erschienen; nachträglich wurde mir die Richtigkeit dieser Entscheidung auch von Gisela Diewald-Kerkmann bestätigt, die erst nach jahrelangem Bemühen einen Teil der von ihr beantragten Dokumente einsehen durfte.80

Im Stasi-Archiv (BStU)81 und in der SAPMO82 des Bundesarchivs – beide in Berlin ansässig – habe ich bei meinen Recherchen (1999-2000) nur ein Dokument gefunden, das unmittelbar von der Zusammenarbeit von konkret-Redakteuren und Vertretern der illegalen Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) handelte, das legendäre Gründungsprotokoll des Studentenkuriers (ab 1957 konkret) von 1955.83 Allerdings habe ich, als das Buch von Bettina Röhl 2006 veröffentlicht wurde, erfahren, dass es noch weitere Dokumente zu dieser Zusammenarbeit im Bundesarchiv gibt: Die schon oben erwähnte Tatsache, dass sie einige Dokumente ganz hat nachdrucken lassen, hat es mir sehr viel einfacher gemacht, meine Untersuchung auch in dieser Hinsicht zu ergänzen.84 Die mir vorher unbekannten Unterlagen haben aber das Gesamtbild nicht verändert, sondern nur noch einen weiteren Beleg dafür geliefert, dass Klaus Röhl ab August 1956 die Herausgeberrechte alleine ohne jede Mitwirkung der westdeutschen Kommunistischen Studentengruppen bekommen hat.85Dies bestätigt, was Röhl selbst behauptete – meine Analyse dazu in Kapitel 3 –, dass er nämlich trotz zeitweise scharfer Kritik der Vertreter der FDJ die Forderungen des Geldgebers u. a. aufgrund erhöhter Verkaufszahlen zurückweisen und weiterhin, was den Inhalt anbelangt, stets seine „eigene Linie“ durchsetzen konnte.86

Bettina Röhl hat in ihrem Buch noch weitere Dokumente verwendet, z. B. einige Briefe von Ulrike Meinhof, allerdings fehlte ihr der Zugriff auf diejenigen der Friedrich-Ebert-Stiftung, die ich einsehen konnte und die sich als sehr wichtige Belege für meine Untersuchung erwiesen. Der Zugang zu Quellen, die sich in Privatbesitz befinden, ist eine generelle Schwierigkeit für alle Forscher und Autoren, die sich mit Meinhofs Biografie beschäftigen. Was aber den Nachlass von Ulrike Meinhof anbelangt, so ergänzen sich die verschiedenen Veröffentlichungen über sie in hervorragender Weise.

Im Landesarchiv Berlin habe ich ferner weitere vorher nicht erwähnte, von daher wohl auch nicht benutzte Quellen aufspüren können, und zwar einen Briefwechsel, amtliche Protokolle sowie Notizen („Vermerke“), die mit einem größeren Projekt von Meinhof zusammenhängen: 1968 hat sie im Auftrag des Südwestfunks ein Manuskript für einen Fernsehspielfilm über das Thema Heimerziehung verfasst und dafür in Berliner Mädchenheimen recherchiert. Die Ergebnisse wusste sie als Möglichkeit zur politischen Aufklärungsarbeit unter Heimmädchen zu nutzen, ein Umstand, der in Kapitel 4 näher betrachtet wird. Weitere neue Quellen haben mir Zeitzeuginnen erschlossen, die ich getroffen und teilweise auch interviewt habe: So habe ich noch weitere Briefe von Meinhof von ihrer Schwester Wienke Zitzlaff und von der Zeitzeugin und Forscherin zum Thema „68er-Revolte“ Heide Berndt, erhalten.87

Nicht unerwähnt bleiben darf das Archiv „APO und soziale Bewegungen“, das durch Akteure bzw. Zeitzeugen, vor allem von Siegward Lönnendonker, aufgebaut, organisiert und geleitet worden ist.88 In meinen früheren Examensarbeiten89 hatte ich die Archivbestände schon benutzt, dieses Mal konnte ich aufgrund der hervorragend zusammengestellten Quellenpublikationen meine Fragen verhältnismäßig schnell beantwortet bekommen.90 Wenn Meinhofs Leben und Wirken noch nicht „richtig“ Geschichte geworden ist und die Literatur, die sich mit den „68ern“ beschäftigt, bis in die jüngste Vergangenheit überwiegend von Journalisten verfasst worden ist, sodass eine „wissenschaftlich fundierte und empirisch gestützte vergleichende historische Analyse“ noch aussteht,91 stellen das Standardwerk zur Geschichte des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes von Siegward Lönnendonker und Tilman Fichter ebenso wie die Dissertation von Fichter zum Thema SDS in ihrem wissenschaftlichen Anliegen wie in ihrem Reflexionsniveau Ausnahmen dar und sind eine große Hilfe für diese Arbeit gewesen.92

Auf kontroverse Meinungen einiger Zeitzeuginnen wurde schon hingewiesen; diesen Stimmen werde ich anhand verschiedener Quellen ebenfalls Gehör verschaffen und sie entsprechend in der Analyse berücksichtigen. Wenn es schon mehrere biografische Darstellungen – unter Einbeziehung von Filmen und Printmedien – über Meinhof gibt, so sind sie – wie bereits erwähnt – selten aus einem femininen Blickwinkel heraus entstanden. Insofern ist ein Werk der Journalistin Ulrike Helwerth für diese Arbeit besonders wertvoll, und zwar ihr Hörfunkfeature „,Sie war mir nah wie eine große Schwester‘. Ulrike Marie Meinhof und die Frauen“ (1996) – nicht zuletzt, weil sie darin auch solche Zeitzeuginnen zu Wort kommen lässt, die ich nicht persönlich erreicht habe, deren Auffassungen mir dadurch aber ebenfalls zugänglich geworden sind, vor allem was Irene Goergens, ein ehemaliges Heimmädchen und RAF-Mitglied, betrifft.93

Ich selbst habe zwölf Interviews, sechs mit Zeitzeugen und sieben mit Zeitzeuginnen, die Meinhof persönlich gekannt haben, geführt.94