2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Mehr erfahren.

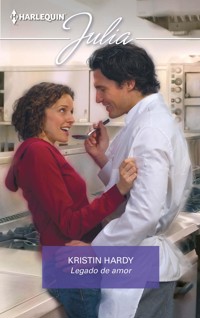

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Julia

- Sprache: Spanisch

Para Keely Stafford aquellas sí que eran unas navidades tristes. Había descubierto a su prometido, ahora ex prometido, Bradley Alexander, con otra mujer. Después él había desaparecido con millones de dólares y la policía pensaba que ella tenía algo que ver. Nunca habría pensado que pudiera ayudarla Lex Alexander, el guapísimo hermano y oveja negra de la familia de su ex prometido. Lex se había marchado de casa a los dieciocho años, pero ahora había vuelto para recuperar la fortuna de la familia. Parecía que la encantadora y frágil Keely Stafford era la respuesta a todo lo que estaba buscando… y el dinero no era más que el comienzo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 270

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por Harlequin Ibérica.

Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2007 Chez Hardy Llc

© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Un hombre bueno, n.º 1754- enero 2019

Título original: Her Christmas Surprise

Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.

Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.

Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.

Todos los derechos están reservados.

I.S.B.N.:978-84-1307-432-0

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Si te ha gustado este libro…

Capítulo 1

CREO que deberíamos cancelar la boda, Bradley. Lo siento, pero creo que es lo mejor —Keely Stafford hizo un brusco gesto de asentimiento. El tono sereno, impávido, decisivo.

Qué lastima que se lo estuviera diciendo para sí dentro de un ascensor vacío en vez de a la cara del que, pronto, se convertiría en su ex prometido.

Pensaba decírselo esa misma noche, cenando. Había elegido un restaurante íntimo y tranquilo en el que podrían hablar y en el que no era probable que se pusiera a protestar. El truco era hacerlo en un lugar público.

Entretanto pasaría por el apartamento de Bradley en Manhattan para recoger sus cosas y evitar así tener que hacerlo después de haber cortado, o que pudiera rajarse en su decisión, puesto que en cuanto Bradley viera que sus cosas habían desaparecido le haría preguntas.

Y Bradley siempre se percataba de las cosas.

Sacudió la cabeza con gesto impaciente y se apartó de los ojos un mechón de pelo rubio. Tenía veinticinco años, por el amor de Dios. Tenía una vida, su propio apartamento, una carrera. Si se estaba replanteando su inminente boda era por algo. Era lo bastante mayor para saber lo que quería.

O eso esperaba.

Keely avanzó por el pasillo hasta la puerta del lujoso piso de Bradley y buscó en el bolso las llaves. Vale que se había encaprichado de él a los doce años, cuando ambos vivían en la pequeña pero próspera Chilton y él era el niño bonito del club de campo. Antes de que ocupara su puesto como alto ejecutivo en Alexander Technologies, la empresa que fundara su bisabuelo.

Y, sí, puede que se hubiera enamorado de él en serio cuando sus vidas volvieran a cruzarse cuando ella cumplió los diecinueve, pero en cualquier caso el encaprichamiento no podía constituir base suficiente sobre la que construir un matrimonio. Había empezado a tener la sensación de que las cosas no iban bien. No sabría decir qué era exactamente; se trataba más bien de un presentimiento que le decía que si continuaban con la boda, se arrepentirían.

La llave se deslizó dentro de la cerradura con suavidad. Y entonces lo oyó. Un ruido.

Un sonoro golpazo dentro de lo que debería ser un piso vacío. Se le erizó el vello de la nuca.

Se inclinó sobre la puerta tratando de centrar la atención. Pasaron los segundos. Y volvió a oírlo. Esta vez no fue el mismo golpazo de antes, sino que percibió sonido humano. Sin palabras, inarticulado. Un gemido.

Bradley.

El corazón empezó a latirle con fuerza. ¿Se habría caído y estaba herido?

Rápidamente abrió la puerta y entró en el recibidor. Justo cuando estaba abriendo la boca para pronunciar su nombre, el sonido se repitió, más fuerte. Y Keely se paró en seco. No era una grito de dolor. Eran más bien jadeos de placer. Y lo emitían dos personas.

La conmoción la dejó paralizada.

—Así cariño, así, así, justo ahí —exclamaba una mujer al ritmo de los golpes.

Keely avanzó despacio por el suelo de mármol del vestíbulo con cuidado de no hacer ruido. Aunque poco importaba. No era muy probable que ellos oyeran nada. Estaban inmersos el uno en el otro.

Giró el recodo que formaba el pasillo y avanzó en dirección al dormitorio que estaba con la puerta abierta. Allí, de pie junto a la cama con el tobillo de una mujer presionándole el cuello, estaba Bradley, con los hombros desnudos relucientes de sudor.

«Esta mujer es muy ágil» fue lo primero que pensó Keely distraídamente. Parecía haber perfeccionado una postura que Keely no habría creído posible en un cuerpo humano. Y Bradley parecía estar llegando al clímax con sonidos que ella nunca le había oído… Entonces la vio de pie en el umbral.

—¡Keely! —exclamó y, soltando a su pareja, se giró en redondo.

La mujer lanzó un grito en protesta.

Con la cara roja de vergüenza y el martilleo de la sangre en los oídos, Keely salió de espaldas de la habitación. La puerta. Lo único que deseaba era salir de allí. Con movimientos frenéticos se llevó los dedos de la mano derecha a la izquierda, con la intención de sacarse el anillo de compromiso que, de pronto, parecía arder. No estar en contacto con nada que tuviera que ver con aquel hombre. Quería largarse.

—Keely, espera.

Era Bradley, cubriéndose con la bata.

—¿Qué? ¿A que termines?

—No es lo que crees. Puedo explicártelo.

—¿Que puedes explicármelo? —Keely se giró sobre sus talones y lo miró—. ¿Explicarme qué? ¿Es éste ese proyecto tan especial con el que has estado tan ocupado últimamente?

—Keely, no lo hagas. Te quiero.

—Ya lo veo —replicó ella con amargura, mirando por encima del hombro a la mujer que estaba de pie en el umbral de la habitación, envuelta en la bata de seda de color verde esmeralda que Bradley le había llevado a ella como recuerdo de Singapur. «No permitas que te moleste. Haz ver que no te importa».

—Escucha, he cometido un error.

—No, estoy segura de que la que cometió el error fui yo —dijo ella. Era como si por sus venas corriera ácido de batería, carcomiéndole todo su ser. La banda de metal del anillo salió por fin de su dedo y Keely lo dejó con un golpe sobre la consola de la entrada—. Me sentía mal por haber venido a hacer esto esta noche, pero me has ahorrado el sufrimiento.

—¿Estás rompiendo conmigo? —Bradley la miraba con incredulidad—. Nos casamos dentro de un mes.

—No, Bradley, no vamos a casarnos.

—Keely, no seas así —insistió él, tendiéndole una mano.

—No me toques —siseó ella. No sabría decir cómo sería la expresión de su rostro, pero Bradley retrocedió.

—Keely, venga. Piénsalo un momento. Te arrepentirás si sales así de aquí.

—Ya estoy arrepentida, Bradley. Casarme contigo no haría sino agravar la situación.

Mareada, como si estuviera dentro de un sueño, o más bien una pesadilla, se giró y se dirigió a la puerta del piso. No sentía los pies sobre el suelo. Tenía un incómodo pitido en los oídos que no cesó ni siquiera mientras bajaba en el ascensor ni cuando salió al gris y fío día de diciembre.

Era media mañana y la vida parecía seguir su curso en la calle: los coches circulaban con normalidad, había restos de nieve de una tormenta reciente, sólo un puñado de peatones poblaba la calle. La mayor parte de la gente estaba trabajando, donde debería estar ella. Donde debería haber estado Bradley. Keely caminó acera abajo, no en dirección al metro que la llevaría de vuelta al trabajo, sino en dirección a su casa, su santuario.

Cierto que ella ya tenía la intención de cortar con él. Pero eso no suavizaba el golpe de la traición, el dolor y la humillación de saber que había estado engañándola. De verlo con otra mujer. Keely sintió una picazón en los párpados e inspiró hondo. No iba a llorar en medio de la calle. Tenía que llegar a casa. Allí estaría a salvo.

Ella había insistido en buscarse un apartamento nada más graduarse y aceptar el trabajo en el departamento de contabilidad de Briarson Financial en la ciudad. Lo amaba, estaba segura, pero por alguna razón no había querido irse a vivir con él entonces, pese a que estaban juntos todo el tiempo. Ella había preferido algo independiente.

Y entonces Bradley le pidió que se casara con él.

—¿Por qué seguir gastando dinero en taxis todo el tiempo? —le había dicho él, deslizando el anillo de compromiso en su dedo—. Quiero que seas mía.

Ella había pensado que serían locamente felices el resto de sus vidas. Y pese a que, casi un año y medio después seguía teniendo la creciente sensación de que casarse con él sería un error, no conseguía suavizar el golpe de entrar en la casa y verlo haciendo el amor con otra mujer.

Sobre todo porque ellos nunca habían tenido una sesión de sexo tan ardiente y salvaje como la que lo había visto disfrutar con aquella mujer. El suyo siempre había sido un sexo tranquilo, rutinario. Bradley parecía haber disfrutado y ella también lo había hecho. Más o menos. Vale, no había sido supremo. Tal vez no fuera mujer de sexo salvaje. No le había parecido tan importante como el resto del tiempo que pasaba con él.

Pero en ese momento, viendo la escena cada vez que cerraba los ojos, no estaba tan segura. Tal vez lo que faltaba entre ellos no tuviera que ver con Bradley. Tal vez fuera ella. ¿Es que no lo excitaba? ¿No era lo bastante mujer para él?

Keely pestañeó muy rápido y apretó el paso. Cómo quería llegar a casa, llamar a la oficina para decir que se encontraba mal y ponerse a llorar largo y tendido.

Pero cuando subió los escalones del cuadriculado edificio de piedra en el que vivía de alquiler se encontró con un montón de policías uniformados y algunas personas más sin uniforme, aunque con gesto igualmente profesional, en el vestíbulo. Lo que le faltaba. Que alguien hubiera entrado a robar en el edificio. Buscó las llaves en el bolso mientras subía en el ascensor.

El ascensor se abrió al llegar a su planta. La puerta de su apartamento estaba abierta de par en par.

Keely sintió que se mareaba otra vez. Un terrible peso le oprimía el pecho impidiéndole respirar. Recorrió a la carrera los pocos pasos que la separaban de su apartamento.

—¿Qué ha ocurrido? —preguntó—. ¡Oh, Dios mío!

Su apartamento estaba totalmente revuelto. Había libros, DVD y CD por todo el salón; las macetas volcadas; habían levantado la televisión de su mesa y la habían dejado de cualquier manera en el suelo. Desde donde ella se encontraba podía vislumbrar la cocina, los armarios abiertos y los botes de harina y azúcar volcados sobre la encimera.

—¿Han entrado a robar? —preguntó, haciendo ademán de entrar en el apartamento.

El hombre que estaba en la puerta le bloqueó el paso con un brazo.

—No puede entrar ahí, señora.

—¿Qué quiere decir con que no puedo? Vivo aquí —espetó ella.

—Ah —respondió él, observándola con gesto meditabundo—. ¿Podría esperar aquí un momento…?

Deseó no ser de las que esperaban, y haber sido capaz de entrar como un torbellino en su casa. Pero ella no era así, igual que tirarle el anillo de compromiso a Bradley a la cara tampoco habría sido propio de ella, por muchas ganas que hubiera tenido de hacerlo. De modo que se quedó allí esperando, con la cabeza hecha un lío, mirando horrorizada el desastre en que estaba su casa.

Un hombre de cuarenta y tantos años vestido con chaqueta azul marino y pantalones informales de pinzas en color tostado se acercó a ella.

—¿Es usted Keely Stafford? —le preguntó.

—Sí, así es.

—¿Puedo ver algún documento que acredite su identidad?

Con la sensación cada vez más potente de no estar en un mundo real, Keely obedeció y sacó de la cartera el permiso de conducir que apenas utilizaba.

—¿Va a decirme alguien qué está pasando aquí?

—Venga conmigo y tome asiento —dijo el hombre en vez de contestar, invitándola a pasar a su propia casa.

Dentro el desastre era aún peor.

—Dios mío, ¿quién ha hecho esto? ¿Cuándo ha sucedido? Todo estaba en su sitio cuando salí de aquí hace dos horas.

Avanzó por el pasillo que llevaba hacia su dormitorio en estado de entumecimiento total. Allí, el contenido del armario en el que guardaba la ropa blanca estaba apilado en el suelo.

—Señorita, siéntese. Por favor.

—¿Sentarme? —repitió ella, elevando la voz—. Ésta es mi casa —se dirigió hacia el hombre sentado en el sofá, y lo miró a los ojos—. Si usted o alguien de los que hay aquí no me dice qué está pasando en los próximos dos segundos, sufriré un ataque que no creo que haya visto antes —mientras lo decía se dio cuenta de que era cierto—. ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién ha entrado en mi casa?

—Nosotros.

Sus piernas cedieron al oírlo y, finalmente, tuvo que sentarse.

—¿«Nosotros»? ¿Y quiénes son exactamente?

—Agentes federales. Estamos investigando a Bradley Alexander y tenemos razones para creer que ha podido dejar aquí ciertos artículos vinculados a nuestro caso.

—¿Bradley? —repitió ella con incredulidad.

El hombre sacó su placa y una orden de registro.

—John Stockton, FBI. Tenemos pruebas de que Bradley Alexander no sólo ha estado malversando fondos de Alexander Technologies, sino que además ha estado blanqueando el dinero a través de una red de sociedades de responsabilidad limitada —explicó.

—Soy contable —dijo ella lacónicamente—. Sé lo que es una sociedad de responsabilidad limitada.

—Apuesto a que sí —repuso él, sin dejar de mirarla, calibrándola.

—¿Qué se supone que quiere decir con eso?

—Si sabe usted algo de la operación, señorita Stafford, será mejor que coopere con nosotros. El señor Alexander se enfrenta a cargos muy graves.

Al fondo del pasillo, en el dormitorio, algo se cayó al suelo y se rompió. Keely dio un respingo.

—¿Cooperar? ¿Estoy bajo sospecha?

—Digamos que es usted una persona con intereses en el asunto. Es su prometida. Es contable y él está sumergido en un plan bastante complicado. Aunque no haya hecho más que asesorarlo, tiene que decírnoslo.

—¿Asesorar? No sé de qué me está hablando. Sinceramente, me resulta difícil de creer. ¿Por qué demonios habría de malversar fondos Bradley? Es rico. Su familia, las acciones, su salario… es el director de operaciones de una de las mayores empresas de telecomunicaciones del país. ¿Qué necesidad tendría de malversar?

—Dígamelo usted.

—No lo sé —explotó ella.

—Qué extraño. Su corredor de apuestas sí lo sabe. Igual que sus colegas de póquer.

—¿Póquer? Sólo se trata de partidas caseras, para divertirse.

—A diez mil dólares la apuesta para entrar en la partida. Entre eso, el corredor de apuestas y las grandes salas de juego de Atlantic City su prometido ha perdido millones en los últimos cinco años. Su prometido tiene un agujero financiero tremendo.

Su prometido.

Sin pensar, Keely mostró al hombre del FBI su dedo desprovisto de anillo.

—Ex —dijo en voz alta.

—¿Qué?

—Ex prometido.

El tal Stockton la miró con gesto escéptico.

—Se supone que se van a casar el mes que viene. Tavern on the Green, según mis informes.

—Ya no. Hemos roto esta mañana, puede preguntarle al propio Bradley.

—Lo haría si pudiéramos dar con él. Su… ex prometido parece haberse esfumado de la ciudad.

Keely había visto esos rostros en las noticias, los de las víctimas de un desastre. Personas abrumadas por una montaña de calamidades, incapaces de reaccionar, sus expresiones vacías por efecto de la conmoción. Keely sabía lo que sentían. Primero Bradley, después el registro y, por último, la realidad de lo que había hecho.

El delito que había cometido y cómo se lo había endilgado a ella.

No sabría decir cuánto tiempo había pasado en la sala de interrogatorios, asegurando una y otra vez que ella no sabía nada. Y sintiendo cómo la telaraña la iba asfixiando más y más. Suponía que tendría que buscar un abogado, pero hacerlo sería como admitir que de verdad estaba ocurriendo aquello y ella no había hecho nada.

No como Bradley.

Él había robado montones de millones, según las autoridades, que después se ocupaba de blanquear a través de una red de empresas. Empresas que la habían incluido a ella en sus consejos de administración.

—Le digo que no sé nada —había protestado ella.

—Será mejor para usted cooperar con nosotros, señorita Stafford.

—Lo estoy haciendo —había dicho ella, incapaz de seguir soportando la frustración tras varias horas de interrogatorio.

—¿Cómo consiguió él sus datos personales?

—Era mi prometido, por el amor de Dios. Estaba en mi apartamento todo el tiempo. No lo vigilaba las veinticuatro horas del día.

Lo único que tenía a su favor era que no podían demostrar que tuviera el dinero o parte. Principalmente porque no lo tenía. Ella no había tenido nada que ver, pero la única persona que podía decirlo era Bradley, y en algún momento en el tiempo transcurrido entre que ella saliera de su casa y el momento en que el FBI había irrumpido simultáneamente en los apartamentos de los dos, él había desaparecido. Entretanto, ella recorría la ciudad inmersa en sus reflexiones.

La puerta se abrió y Keely se asustó. Era Stockton.

—¿Señorita Stafford? Hemos terminado con el interrogatorio por el momento.

—¿No estoy bajo arresto?

—Puede marcharse, pero nos gustaría que nos mantuviera informados de su paradero. No salga de la ciudad sin avisarnos.

Por supuesto. Querrían vigilarla, para ver si se ponía en contacto con Bradley. Keely tomó su bolso y se levantó.

—Señorita Stafford —Stockton le tendió una tarjeta—. Si se entera de algo, si se le ocurre cualquier cosa que pueda sernos de ayuda, llámeme o mándeme un correo electrónico. Es por su propio interés —la observó fijamente sin vacilar un instante.

—Si me entero de cualquier cosa será una noticia para mí también, señor Stockton —contestó ella, y salió sin mirar atrás.

Keely estaba sentada en su mesa, mirando fijamente el paralelogramo de luz formado por el sol que se colaba por la ventana mientras escuchaba el tono de llamada del teléfono que tenía pegado a la oreja.

—Sí —contestó una risueña voz de mujer.

—Lara —dijo Keely en un ataque de alegría—. Soy Keely.

Se hizo el silencio momentáneamente.

—Oh, hola, Keely —respondió Lara. El tono risueño había desaparecido de su voz.

Lara Tremayne, su mejor amiga en la ciudad. Se veían una o dos veces por semana en comidas, inauguraciones de galerías y reuniones del comité para recaudar fondos. A Keely no le pasó inadvertido que Lara no le preguntó qué noticias había. No era necesario. Para eso estaban los periódicos y la televisión. Aun así…

—El baile para recaudar fondos contra el cáncer se acerca y tenemos que organizar una reunión del comité.

—Ah, sí. Tenía intención de llamarte. El comité lo ha estado discutiendo y…

—¿Discutiendo? —Keely apretó el auricular en una mano—. ¿Qué? Yo soy la presidenta.

—Sí, bueno, de eso se trata. Piensan que como tu, bueno… con lo que está sucediendo, bueno, pensamos que era mejor que alguien te sustituyera.

—Entiendo —dijo Keely, tratando de mostrar una voz firme—. ¿Cuándo se tomó esa decisión?

—Antes de ayer —dijo Lara tras una breve vacilación.

—¿Y cuándo exactamente tenías intención de decírmelo?

—Pronto, Keely. Lo siento. Es una situación muy extraña.

Keely se sintió muy dolida. Había creído que Lara era una verdadera amiga, pero al parecer se había equivocado.

—Escucha, por si sirve de algo —dijo Lara, aclarándose la garganta—, no creo que jamás te hubieras visto metida en esto de no ser por Bradley.

Keely se mordió la lengua para no contestar mientras su teléfono le avisaba de que tenía una llamada entrante de su jefe.

—Escucha, Lara, tengo que colgar.

—Yo también —dijo Lara con evidente alivio—. Adiós, Keely. Te llamaré.

Keely se tragó el dolor y apretó el botón de llamada entrante.

—Keely.

—Keely, soy Ron. ¿Puedes venir a mi despacho?

Ron Arnold, su jefe. Normalmente cuando quería hablar con ella asomaba la cabeza en su despacho de camino al suyo. Esta vez, sin embargo, la estaba citando por teléfono. Keely se levantó con un presentimiento.

Desde el día que terminara con Bradley, su vida laboral era la única que funcionaba con aparente normalidad. Si se descontaba, claro, el rebaño de paparazzi que habían acampado a las puertas de Briarson y que no dejaban de acosarla con sus flashes y sus micrófonos.

—Siéntate, Keely —robusto y medio calvo, Ron Arnold había sido el jefe de su departamento desde que llegara a Briarson—. ¿Cómo estás?

—Bien —contestó ella automáticamente.

No es que su mirada estuviera desprovista de comprensión, aunque Keely no sabría decir si le resultaba más fácil tolerar la lástima, el prejuicio o la franca curiosidad que percibía en las miradas del resto de la gente en la oficina.

—Lamento mucho lo que estás teniendo que soportar. No debe de ser fácil.

—Sobreviviré.

—¿Has visto esto? —Ron dejó sobre la mesa un ejemplar doblado del New York Post. La foto mostraba a Keely entrando en el edificio, con la cabeza gacha, envuelta en su abrigo, rodeada por una multitud de periodistas. Y en la pared a sus espaldas, claramente legible, el nombre de Briarson Financial.

—Lo siento, Ron. He tratado de llegar más temprano y salir más tarde. Pero están siempre ahí, vaya adonde vaya.

—Es difícil escapar. Parece que es así como funciona.

Keely le dirigió una mirada de agradecimiento.

—Si no fuera por este sitio, no sé qué haría. Creo que me volvería loca.

—Keely —empezó Ron, pero se detuvo, vacilante—. Las altas esferas sienten cierta preocupación. Hemos empezado a recibir llamadas de clientes que han leído tu nombre en los periódicos. De las cuentas que tú llevas.

Claro, pensó Keely, sintiendo cómo el corazón le daba un vuelco. Keely Stafford, contable en Briarson

Financial, el centro del plan de malversación. No era exactamente lo que un cliente querría escuchar.

—Tu trabajo en los últimos tres años ha sido impecable. Has pasado todas las evaluaciones con excelente puntuación, a pesar de la presión de algunas de las cuentas. Sin embargo, no podemos enfadar a nuestros clientes y permitir que se dude de nuestra empresa. Y tus apariciones en la prensa sólo empeoran las cosas. He tratado de mantener la calma, pero los que mandan me están exigiendo que haga algo. Creo que comprendes mi posición.

Keely notó como si tuviera los labios cubiertos de hielo.

—¿Me estás diciendo que me vaya?

—No exactamente. Nos gustaría que te tomaras una baja.

—Ron —empezó a decir Keely sin fuerzas.

—¿No tenías familia en Connecticut? —la interrumpió Arnold.

—Chilton.

—Bien. Ve allí entonces. Tómate el resto del mes. Vete a casa. Después de todo —dijo— es Navidad.

Capítulo 2

CÓMO había ocurrido algo así? Lex Alexander no dejaba de preguntárselo mientras conducía por la calle principal de Chilton, festoneada de nieve. ¿Cómo había vuelto a Chilton, donde nada parecía haber cambiado, desde el aparcamiento en batería de Main Street hasta los arcos de hierro forjado que formaban un túnel a lo largo del bulevar? Los bancos eran verdes en vez de blancos como doce años atrás, pero, por lo demás, poco había cambiado en el tiempo que había estado fuera. Excepto él.

Él había viajado haciendo auto-stop, de polizón y sin rumbo fijo por las partes menos respetables de casi todos los continentes del globo desde que volviera la espalda a Alexander Technologies y todo lo relacionado con la empresa. Se había lanzado a la búsqueda de lugares que la mayoría de la gente en su sano juicio rehuía. Y aquéllos que nadie visitaba armado tan sólo de su ingenio. Algunos decían que estaba loco.

Loco tenía que estar para regresar a Chilton.

Nada más oír la voz rota de su madre al teléfono había sabido que tendría problemas. Que Olivia Alexander hubiera logrado dar con él en el último rincón del mundo ya era bastante impresionante. En los lugares que frecuentaba no era Aubrey Pierce Alexander III, sino Lex a secas, el hombre que se había hecho a sí mismo desde que le diera la espalda a su papel de heredero y al bastardo autócrata de su padre. Aunque lo cierto era que bastardo no podía decirse que fuera, porque no había un hombre con una ascendencia tan impecable como la del difunto Aubrey Pierce Alexander II, Pierce para todos.

En cuanto a él, nada más nacer lo apodaron Trey. Versión 3.0. Si ni siquiera había tenido un nombre propio ¿cómo iba a tener una vida? Pierce se había mostrado inasequible al desaliento en sus expectativas, presionándolo. Salirse lo más mínimo del tiesto de Pierce significaba ser castigado; cuanto mayor el acto de rebeldía, más ejemplar era el castigo. Estaba escrito que Aubrey Pierce Alexander III haría lo que se le tenía preparado por nacimiento.

¿Qué ocurría cuando una fuerza irresistible chocaba contra un objeto inamovible? En el caso de Lex lo que ocurrió fue que se largó con poco más que la ropa que llevaba puesta. Dijo adiós a las expectativas depositadas en él, a su familia, a un fondo fiduciario de ocho cifras. Lo abandonó todo con el propósito de reinventarse a sí mismo.

No le había importado en absoluto dejárselo todo a su hermano pequeño, Bradley, al que siempre le había gustado la idea de ser el centro. Pero al parecer Bradley se había cavado un hoyo tan profundo que amenazaba con engullirlo, llevándose a su madre con él. Puede que otro hombre hubiese hecho caso omiso de su llamada de auxilio, pero Lex no era de esos hombres.

Por duro que quisiera considerarse.

Sabía Dios que volver a casa era lo último que quería hacer. De vivir aún su padre no lo habría hecho, pero el viejo había fallecido y él sabía que su madre no podía ocuparse sola de lo ocurrido. Puede que Olivia Alexander fuera la presidenta de la sociedad local de las Hijas de la Revolución Norteamericana, capaz de organizar comidas para doscientos comensales con la eficacia de un general que planea una campaña militar, pero no era capaz de enfrentarse a las autoridades y a la ruina familiar sola.

Lex aparcó el coche de alquiler en una amplia avenida de un barrio residencial flanqueada a ambos lados por muros de piedra, y le sobrevino la conocida sensación de asfixia. Al otro lado de aquellos muros, a intervalos, se elevaban las mansiones de piedra y ladrillo de la alta sociedad de Chilton, engalanadas todas ellas con los adornos típicos de las fiestas.

Sintió un súbito impulso de continuar conduciendo. Se le ocurría una docena de sitios en los que preferiría estar, una docena de cosas que preferiría estar haciendo. Pero antes tenía que terminar con lo que lo había llevado hasta allí. ¿Y quién sabía cuánto tiempo podía llevarle?

Con un volantazo tan irritado como automático, enfiló el sendero de entrada que conducía a la mansión Alexander. Al llegar ante las puertas de entrada se detuvo y pulsó el botón del intercomunicador.

—¿Sí? ¿Quién es?

Era la voz de una criada, no le sonaba de nada, pero tampoco era de extrañar. ¿Qué se suponía que tenía que contestar? Lex no les diría nada. Claro que Aubrey Pierce III tampoco sonaba mucho mejor.

—Trey Alexander —dijo al fin, y las puertas se abrieron.

Trey Alexander. La persona que creía haber dejado atrás.

De no ser por la delicada situación que lo había hecho regresar, habría sentido expectación ante la idea de volver a ver a su madre. Curiosidad al menos.

—¿Trey?

Su madre estaba de pie delante de la puerta abierta, mirándolo. Doce años habían añadido algunas arrugas a su rostro, pero por lo demás seguía siendo la misma mujer esbelta y elegante. Seguía llevando el pelo discretamente teñido de un castaño intenso. Olivia Alexander no era de las mujeres que cedían al gris. Excepto por su padre, Olivia siempre había mantenido un firme control de su mundo. O tal vez no, pensó Lex al besar su tersa mejilla y sentir el leve temblor de la mano que sostenía entre las suyas.

A continuación Lex se encontró envuelto en el abrazo más tierno que recordaba haber recibido de ella en su vida.

—Has venido —murmuró—. No estaba segura de que lo hicieras. Ha pasado tanto tiempo.

Él tampoco había estado seguro de hacerlo. Tan sólo se había metido en un avión sin tomar la decisión de forma consciente. Puede que no fuera algo tan ridículo después de todo.

Cuando su madre se separó de él, Lex vislumbró el fulgor de las lágrimas antes de que se apresurase a apartarlas con un rápido parpadeo.

—Eh —murmuró Lex.

—Creía que no volvería a verte nunca —dijo ella con voz queda—. Doce años sin saber de ti.

—Ahora estoy aquí.

—Ahora estás aquí —convino ella.

Había sido él quien había roto finalmente el silencio dos años atrás. Inmovilizado en un campo de aviación olvidado de la mano de Dios en Somalia se había encontrado por casualidad con la necrológica de su padre mientras se entretenía con una revista atrasada. El mundo financiero llora su pérdida, rezaba el titular.

Bien, pues él no había llorado. Pero había pasado una noche muy larga barruntando sobre una botella de whisky y, al amanecer, había llamado a su madre. Ni qué decir tiene que unas condolencias con tres meses de retraso no se puede decir que sean oportunas, pero mejor tarde que nunca. Tras aquello lo cierto es que lo había asaltado la extraña necesidad de llamar un par de veces al año para saber que todo iba bien. Eran conversaciones incómodas a veces, llenas de silencios, pero siempre volvía a llamar.

Y ante la necesidad su madre había sabido cómo dar con él.

—Deja el equipaje y ven a sentarte —dijo su madre—. Pediré a Corinne que nos traiga algo de beber.

El primer pensamiento que lo asaltó fue el de que la casa parecía distinta. Más luminosa, más clara. Parecía como si las habitaciones se hubieran desembarazado de la opresiva pesadez que él recordaba.

—La casa está bonita —comentó al pasar a la sala de estar, un lugar mucho más acogedor y ventilado.

—Cambié algunas cosas tras la muerte de tu padre —dijo finalmente su madre tras una breve vacilación.

Interesante. Pierce siempre había insistido en mantener el hogar familiar en su estado original: lóbrego, pesados muebles, papel pintado ornamental, gruesos cortinajes. Sin nadie que le dijera lo que tenía que hacer, Olivia había revestido las paredes de tonos pastel y sustituido los gruesos cortinajes de terciopelo verde oscuro de las ventanas por cortinas de un tejido más traslúcido. Lujoso, sí, incluso tradicional, pero la habitación resultaba acogedora, desprovista del hermetismo de antaño.

—Me gusta —dijo Lex dirigiéndose a los sillones desde los que se divisaban los jardines—. Has hecho una espléndida labor con la decoración.

—Era hora de un cambio.

Qué verdad tan cierta. Era una pena que el cambio involucrara acciones legales.

La criada les sirvió café y, durante unos momentos, la conversación se desvió al seguro tema de las preferencias a la hora de tomar la bebida. Si quería leche y azúcar, a lo que él contestó no en ambos casos.

—Y dime —dijo Olivia una vez que la criada se marchó—. ¿Qué tal el vuelo?

—¿Cuál? —preguntó él con una sonrisa irónica—. Tuve que tomar cuatro.

—Cualquiera. Todos, supongo.

—Sin contratiempos. Lo que está muy bien en un vuelo —contestó él, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de vuelos que solía tomar. Le había llevado días abrirse camino desde la selva hasta Chilton, sólo uno de los precios que tenía que pagar por llevar la vida que llevaba.

Tan distinta de Chilton. Se quedó mirando los jardines cubiertos con un ligero manto de nieve.

—¿Cuándo ha nevado? —preguntó mirando hacia los montones de nieve.