Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

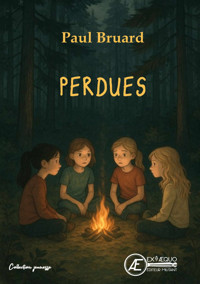

- Herausgeber: Ex Aequo

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Französisch

Printemps 1942

Nous n’étions qu’une bande de gamins, plongés dans une guerre qui nous dépassait. Ce soir-là, en reconstruisant la stèle que nos parents avaient détruite pour plaire aux Allemands, nous n’imaginions pas à quel point notre vie allait changer. C’était le couvre-feu, et on s’amusait à braver l’interdit, lorsque commença l’aventure la plus merveilleuse, la plus folle et la plus tragique de notre existence.

Nous étions insouciants, mais tout allait basculer, pour un simple jeu d’enfant…Lectorat : 9/12 ans

À PROPOS DE L'AUTEUR

Originaire de Franche-Comté et père de trois enfants, j’ai réussi à suivre, malgré mon côté rêveur, plusieurs cursus de formation. Après une licence en économie, j’ai obtenu le diplôme d’État d’éducateur spécialisé qui m’a permis de travailler dans différentes structures et auprès d’un large public. Je suis revenu depuis peu dans l’animation, et accompagne au quotidien des enfants de maternelle jusqu’au CM2. Amoureux des mots depuis le plus jeune âge, je suis sans cesse à la recherche de nouveaux projets. Après un passage dans le monde de la scène (auteur-compositeur-interprète de plusieurs chansons répertoriées sur différents sites de musique), j’ai décidé de me lancer dans l’écriture de romans et d’histoires plus courtes, dans le but de les partager avec les enfants que j’accompagne au quotidien.

« Faire voyager et transmettre le pouvoir merveilleux des mots » telle est ma devise !

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 189

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Paul Bruard

Un Jeu d’Enfant

Roman Jeunesse

ISBN : 979-10-388-0526-2

Collection Saute-Mouton

ISSN : 2610-4024

Dépôt légal : janvier 2023

©2023 Couverture Ex Aequo

©2023 Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays.

Toute modification interdite

Éditions Ex Aequo

6 rue des Sybilles

88370 Plombières les Bains

www.editions-exaequo.com

Pour Noé, Tom et Lila

Pour tous les enfants d’hier,

d’aujourd’hui et de demain,

qui de la liberté sont les gardiens.

En souvenir de tous ceux qui ont

traversé celle terrible période.

Pour que la mémoire demeure…

Pour mes grands-parents.

Préface

À la fin du roman, vous trouverez des poèmes, écrits par des élèves de Ce2, Cm1 et Cm2, dans le cadre d’un projet visant à faire réfléchir les enfants sur cette période de l’Histoire.

Alors si vous êtes enseignant et que vous souhaitez vous aussi travailler autour de cette aventure, n’hésitez pas ! Vous pouvez me faire parvenir les productions de vos élèves, et c’est avec plaisir que je lirai leurs mots (en rime, en prose, en petits textes, peu importe…)

Nous pourrons correspondre et échanger sur le thème, sur l’écriture et pourquoi pas travailler autour d’un projet commun.

Si vous êtes lecteur ou lectrice, vous pouvez vous aussi m’envoyer quelques vers inspirés par cette aventure, ou tout simplement me communiquer vos impressions et votre ressenti.

Les histoires voyagent à travers ceux qui les lisent…

Bonne lecture !

Paul

Prologue

J’avais dix ans. Et vous savez à quoi ça pense, un enfant de dix ans ? Je parie que peu d’adultes se posent la question. Dans le village, on nous surnommait les gamins, les gosses, les terribles. Perdus au milieu d’une guerre qui nous dépassait.

Cette histoire, c’est la mienne, celle de Lucien, Marcel, Jeanne, Louis et Pierrot. Une bande de copains, certainement les meilleurs du monde, qui croquaient la vie autant qu’on peut la croquer. Souvent, la nuit, je nous revois, le sourire aux lèvres, devant la devanture du salon de coiffure de Jeannot, occupés à se goinfrer de bonbons en lançant les osselets.

Notre jeu favori.

Celui de notre enfance, à laquelle on s’accrochait de toutes nos forces. L’insouciance, les bêtises, les mauvaises blagues que l’on regrette, mais qui nous ont bien fait rire quand même. C’était beau, quand j’y repense. La vraie vie, celle qui semble infinie, où chaque seconde contient mille rêves et autant d’espoir. Pourquoi faut-il que tout change, en grandissant ?

J’ai promis un jour de rester le même. Et dans notre groupe, une promesse, c’est sacré… Alors j’ai nagé, à contre-courant du grand fleuve de la vie d’adulte, gardant en moi, comme le plus précieux des trésors, un petit coin d’enfance. Et tous les soirs, je suis fier d’avoir tenu ma promesse. La plus belle promesse de ma vie.

Voilà. J’avais dix ans.

Et vous savez à quoi ça pense, un gamin de dix ans ?

À jouer.

Et à jouer encore, sans penser au lendemain…

Chapitre 1

Printemps 1942.

Dans un petit village en France occupée.

— Lève plus haut, Louis !

La voix de Pierrot était calme. Posée, sereine, tout comme lui. Chancelant à ses côtés, mon frère avait l’air d’une bête qui agonise.

— Je fais ce que j’peux !

Pauvre Louis. Il avait perdu aux osselets et se retrouvait à la pire place possible : celle du porteur. Son regard de chien battu était incroyablement touchant, mais je haussai les épaules.

Ça ne marchait pas…

Je savais parfaitement ce qu’il attendait de moi, son jumeau. Mais je ne pouvais pas intervenir. Nous avions tous joué, il avait perdu. C’était la règle dans notre groupe. Je jetai un œil à Jeanne, qui faisait le guet au bout de la rue. Pas de dangers, aucune voiture en approche.

— Tout ce que tu peux, c’est pas assez. Alors, soit tu lèves, soit tu rentres chez toi !

Louis me lança un nouveau regard. Celui du condamné à mort qui s’avance sur l’échafaud. Dans un soupir, il me murmura :

— Milo, dis quelque chose.

Milo, c’est mon surnom depuis toujours. En vérité, je m’appelle Émile. Comme mon jumeau et la plupart des membres de la bande à l’époque, j’avais dix ans. Et toutes mes dents, comme le disait souvent mon père. Je n’ai jamais compris pourquoi elle faisait rire, cette phrase. À l’époque, j’avais parfois du mal à suivre le raisonnement des adultes. Le temps n’a rien arrangé sur ce point. Je regardai mon frère avec un sourire gêné, puis je tournai la tête.

— Allez, grand machin ! Tu vas pas mourir, t’en fais pas, lui balança Pierrot.

C’est dingue ce qu’il pouvait être convaincant. Pas besoin de crier, tout le monde le respectait. Il faut dire qu’il méritait sa place de leader. D’abord, il avait quinze ans, ce qui faisait de lui le plus grand de la bande. Le respect des plus âgés, c’est sacré ! Et puis, c’est lui qui avait le premier lancé l’idée de reconstruire la stèle.

— Ils nous prendront pas notre Histoire, les boches !

Ce cri du cœur, Pierrot l’avait poussé un an auparavant, environ six mois après que les Allemands s’étaient installés en France. La Blitzkrieg{1}, comme ils l’appelaient. C’est sûr qu’elle n’avait pas été longue, cette guerre ! Même pas deux mois. Quarante-cinq jours de déroute pour une armée que tout le pays croyait invincible… Une sacrée déculottée, oui ! Dans notre campagne, on n’avait presque rien vu de l’invasion. De temps en temps, on voyait bien passer des convois, remplis de soldats français qui s’arrêtaient pour remplir leurs gourdes ou se ravitailler, mais les combats paraissaient bien lointains. C’est quand les camions ont changé d’aspect qu’on a compris que c’était perdu. Je me souviens de ce que Pierrot avait dit, un matin, en entendant le grondement des moteurs qui approchait.

— C’est eux ! Vous entendez ce foutu bruit ? C’est de la mécanique allemande, ça !

En plein dans le mille, Pierrot. Le camion en tête de file s’était arrêté au niveau de la mairie du village, et j’avais réussi à repérer la marque. Mercedes, L 1500 A. Les fameux Mannschaftswagen capables de transporter six soldats en plus des deux conducteurs. Je crois que c’est Lucien qui avait alors murmuré :

— On est fichus. Ils vont tous nous envoyer dans des camps de prisonniers…

Sacré Lulu. Il a toujours eu une pétoche incroyable de ce qui est nouveau dans sa vie. Mais on peut difficilement lui en vouloir. Parce qu’en vérité, on avait tous secrètement peur qu’il ait raison. Heureusement, les Allemands ont continué leur route. Et finalement, depuis qu’ils occupaient le pays, on les voyait assez peu. Ils s’étaient installés principalement dans les villes, et parfois dans certains villages frontaliers, pour lutter contre les résistants et démanteler les réseaux de passeurs. Dans notre bourgade, on était assez loin de tout ça, ce qui ne nous empêchait pas de subir les nombreuses restrictions imposées dans le pays. Rationnement alimentaire, obligation de recouvrir les fenêtres à la tombée du jour de rideaux ou de coton bleu marine pour éviter les bombardements, et surtout le couvre-feu. Celui que notre petit groupe ne respectait pas, justement !

— Marcel, viens filer un coup de main à Louis !

La voix de Pierrot siffla dans le silence absolu qui régnait au sein du village. Tout était noir au centre de la grande place, et les seules lumières qui perforaient l’obscurité étaient celles, faibles, de nos lampes de poche.

— T’es sympa, toi. Et pourquoi pas Lulu ? chuchota Marcel, occupé à éclairer le haut de la stèle.

— J’peux pas, je surveille la maison du Maire !

— Dégonflé, va !

Je rigolai tout bas. Il avait toujours réponse à tout, Lucien. Et surtout, il n’était pas emballé par notre action.

— Ramène-toi, lança Pierrot en direction de Marcel. Dans cinq minutes, on a fini. Elle est belle cette statue, non ?

Un magnifique monument, censé commémorer la Révolution Française. On l’avait étudié à l’école, avant que les programmes ne changent, pour les beaux yeux du Maréchal Pétain. Un magnifique symbole, que nos parents avaient décidé de démanteler par crainte des Allemands. Lorsqu’on avait annoncé la signature de l’armistice, fin juin 1940, les adultes du village s’étaient regroupés pour fonder une sorte de collectif de défense. Nous, les enfants, on s’était réjouis de cette perspective. On pensait que nos aïeux avaient décidé de poursuivre le combat. Mais en réalité, même si ce n’était certainement pas le but recherché, tout ce qu’ils faisaient, c’était éviter de froisser les Allemands. C’est pour cette raison qu’ils avaient décidé de déconstruire cette fameuse stèle de commémoration de la Révolution, devant laquelle on se réunissait le 14 juillet. Puis ils avaient dispersé les pierres qui la formaient tout autour de la place de la mairie. Pour sûr, il ne fallait pas les vexer, les Boches ! Alors, sous l’impulsion de Pierrot, on avait décidé de créer nous aussi un groupe de défense. Mais c’étaient nos valeurs que nous défendions. Notre liberté de penser ! Alors régulièrement, comme ce soir-là, on sortait discrètement de nos maisons et bravions le couvre-feu à la nuit tombée pour reconstruire le monument. C’était notre façon, certes risquée, mais sincère, de résister à l’occupant. On en était fiers, et je suis sûr aujourd’hui que Lucien aussi, même s’il ne le disait pas.

— De toute façon, nos parents vont tout détruire demain ! marmonna ce dernier assez fort pour que Pierrot l’entende.

Je jetai un œil à notre chef. Il n’était plus en haut du monument, mais déjà planté devant Lucien, le regard noir.

— Tu sais pourquoi une abeille te pique quand tu la serres dans ta main ?

Lulu haussa les épaules.

— Ça sert à rien tu trouves pas ? Elle va mourir dans tous les cas, mais elle te pique quand même. Pourquoi ?

Nouveau haussement d’épaules. Plus hésitant.

Moi je crevais d’envie de savoir la fin de l’histoire. Mais Pierrot tourna les talons et remonta sur la stèle.

— Louis, Marcel, encore un effort ! Il nous reste deux blocs de pierre et on a fini.

Derrière moi, j’entendis le grincement d’un volet.

Mince, quelqu’un nous a vus.

Mais le temps que je me retourne, je ne remarquai rien. Si les Allemands venaient à connaître nos noms, ou à savoir qu’on se promenait dans la rue pendant le couvre-feu… Je tentai de me rassurer. Il y avait peu de raisons qu’ils le sachent. D’abord, ils n’habitaient pas le village. Les Verts de gris (comme les surnommaient mes parents) les plus proches s’étaient établis dans la ville située à plus de 60 km. Et puis, qui irait dénoncer des enfants ? Mon père disait toujours qu’il fallait se méfier des mauvaises langues. Et Dieu sait qu’il y en avait dans le village. Quelques semaines auparavant, deux jeunes d’une vingtaine d’années avaient été arrêtés chez eux. André et François. Je les connaissais bien. Ils nous fournissaient des briquets pour qu’on mette le feu aux affiches de propagande allemande. C’était encore une idée de Pierrot, ça. Il en avait marre de lire tous ces slogans à la gloire du troisième Reich ou du Maréchal. Quand on a vu partir ces deux grands gaillards, encadrés par des soldats armés jusqu’aux dents, on a compris deux choses. La première, c’est qu’ils étaient résistants, et la deuxième, c’est qu’il fallait se méfier de tout le monde. Car ils avaient été dénoncés. Aucun doute là-dessus. Lulu nous avait affirmé qu’on ne les reverrait plus. Il ne s’était pas trompé. Alors, cet inconnu derrière ses volets m’inquiétait.

— Préparez la dernière les gars ! nous lança Pierrot d’une voix sifflante.

Mon regard se posa de l’autre côté de la place. Il restait l’élément principal de la stèle. Pas vraiment lourd, mais très encombrant. Une sorte de bonnet phrygien en pierre, censé symboliser la Révolution Française mais qui ressemblait plus à un vieux perroquet qu’autre chose. Lucien attrapa un côté et moi, comme d’habitude, je me retrouvai avec le bord lisse, sans prise pour le tenir.

— Dire qu’il y a un artiste qui a sculpté ce truc, me chuchota Lulu en portant la pierre avec facilité.

— Ouais, je répondis. Mais c’est pas la beauté qui compte. C’est ce que ça représente, tu vois ? La Révolut… Hé !

Je sentis mes mains glisser le long de la pierre qui tomba lourdement sur le sol, avant de rouler au milieu de la route, entraînant le pauvre Lucien avec elle. Une chute mémorable, qui aurait fait rire tout le monde en temps normal. Mais pas ce soir-là. Pas à cet instant-là. Dans l’obscurité ambiante, je remarquai immédiatement le faisceau de lumière de la lampe de poche. Au coin de la rue, Jeanne la remuait dans tous les sens.

— Mon cœur saigne ! hurla soudain Pierrot.

C’était le signal. Plus une seconde à perdre. Je me ruai sur la route pour attraper Lucien par le dessous des bras. Il n’avait rien vu, rien entendu.

— Milo ! pourquoi tu…

— Faut décamper Lulu, tout de suite !

Réfléchir, vite. Trouver une planque. J’entendis soudain le grondement d’une voiture qui s’approchait.

Louis…

Je levai la tête. Mon frère jumeau n’était déjà plus sur la place, tout comme Pierrot, Marcel et Jeanne. Deux phares surgirent soudain du coin de la rue. Bon sang, elle arrivait vite ! Les pneus crissèrent sur le bitume. Nous n’avions plus le temps, il fallait agir. Je poussai Lucien sous le banc public avant de le rejoindre, nous recouvrant de ma veste sombre. Quelques secondes encore et le bolide passerait devant la place. Je me souviens comme si c’était hier des pensées qui me traversaient le crâne.

Pourvu que ça ne soit pas un boche… Non, pas possible, ils sont loin et ne passent que rarement par ici. Sauf quand ils cherchent quelqu’un pour l’arrêter. Pourvu que ça ne soit pas un boche…

Pierrot racontait qu’ils torturaient les résistants avant de les fusiller. Je repensai soudain à André et François. Les pauvres, ils avaient dû y rester. Je sentis mon cœur tambouriner contre ma poitrine. Ou alors c’était celui de Lulu. Il respirait si fort qu’un passant aurait pu croire à la présence d’un fauve dans le village. Bientôt, la voiture serait là. Je n’y connaissais rien, moi. Pierrot, lui, aurait été capable au simple bruit de nous trouver la marque, et surtout de nous dire si c’était une fichue bagnole allemande. Mais il n’était pas vers nous… Tiraillé par la peur, mes yeux étaient rivés sur la route, à quelques mètres devant moi. Soudain je la vis, et je sentis tout mon corps se liquéfier sur place.

Bon sang, la pierre !

Comment avais-je pu l’oublier ? Imposante, elle trônait toujours sur le bitume, en plein milieu de la voie, depuis sa chute. Il fallait l’enlever, c’était dangereux. Et puis surtout, le conducteur allait forcément devoir s’arrêter. Alors il verrait la stèle sur la place, devinerait notre action et nous aurions de sacrés ennuis. Sans réfléchir, je tentai de sortir de notre cachette, mais Lucien m’attrapa le bras.

— T’es pas fou, dis ? me sermonna-t-il tout bas.

Pensant certainement la rue déserte, la voiture accéléra.

Trop tard.

Un nouveau crissement de pneu, puis les phares bifurquèrent brusquement en direction de la grande place, dans un fracas terrible au milieu du silence de la nuit. Je plaquai mes bras au sol et j’y plongeai ma tête, incapable de regarder l’accident qui venait de survenir.

Par notre faute. Par la mienne…

Le boucan causé par la voiture ayant percuté violemment la stèle dans un premier temps, puis le mur de la mairie résonna dans tout le village pendant de longues secondes. Je ne bougeai pas.

Pourvu que ça ne soit pas grave, pourvu que ça ne soit pas grave, pourvu…

Soudain, j’entendis le claquement d’une portière que l’on ouvre. Et des bruits de pas, rapides. Quelqu’un venait de prendre la fuite. Je n’osai pas lever les yeux, tétanisé. Était-ce le conducteur ? Ou un passager miraculé ? Aussi ridicule que ça puisse paraître, je tentai de me rassurer en me remémorant les paroles d’une chanson, entendue sur le poste TSF de mes parents. C’était le rat des villes, c’était le rat des champs, qui partaient pour la ville, en sifflotant{2}… Pourquoi cette chanson ? Aucune idée. Je ne connaissais même pas le nom du chanteur. Mais ça fonctionna. Les battements de mon cœur ralentirent. Je respirai lentement, écoutant l’écho de l’accident s’éloigner. Quelques secondes encore et puis plus rien.

— Viens, Lucien, faut aller voir.

Nous sortîmes prudemment de notre cachette de fortune, horrifiés par la vue de la voiture encastrée dans le mur de la mairie. Tout notre clan se reforma autour de la place. Malgré la fumée qui s’échappait du moteur, je remarquai que la portière du côté passager était ouverte. Mes genoux tremblaient, et plus on s’approchait, plus j’avais l’impression que mes jambes allaient fléchir. C’était une Opel. Un cabriolet, deux portes et quatre places à l’intérieur.

— Mince, murmura Pierrot à deux pas devant moi. C’est une Kapitän, de la Wehrmacht.

Je me figeai soudain, livide. La Wehrmacht. L’armée allemande…

— Quelqu’un s’est enfui, chuchota Jeanne. C’est peut-être le conducteur ?

— Non, il avait pas la dégaine d’un soldat, affirma Marcel.

— Tu l’as vu ?

Lucien était au bord de la panique.

— Juste son ombre. Voûté, il semblait prendre la fuite. C’est pas l’attitude d’un soldat allemand, ça.

— Il n’y a qu’un moyen de le savoir, murmura le chef de la bande. Planquez-vous dans l’arbre du parc, je vais jeter un œil à l’intérieur… Grouillez-vous ! Un raffut pareil va attirer les curieux derrière leurs fenêtres, même au milieu de la nuit !

Quelle heure était-il ?

Je l’ignorais, tout en cavalant à grandes enjambées jusqu’à notre repaire, talonné par le reste de la bande. Un arbre immense, aux branches solides, que nous nous amusions à escalader depuis quelques années. Trois planches de bois, et Pierrot en avait fait une cabane secrète, à l’abri des regards la plupart du temps, tellement son feuillage était épais. C’est là que je remarquai le visage de mon frère. Pâle, inquiet, terrorisé même.

— T’en fais pas, Louis. Ça va aller…

Il me lança un clin d’œil complice, mais son visage trahissait une angoisse terrible.

Ça va aller, tu parles !

Autant essayer de rassurer un agneau devant une meute de loups affamés. Je n’osais même pas imaginer la journée du lendemain, si par malheur un soldat allemand n’était que blessé. Alors, pire…

— Vous pensez que quelqu’un nous a vus? demanda soudain Marcel.

— Il y avait de la lumière derrière certains volets, répliqua Jeanne d’un ton grave.

— J’en ai entendu un s’ouvrir, répliquai-je. Enfin, je suis pas sûr…

— On est fichus, s’exclama Lucien.

Puis, se tournant vers moi, il me balança à la figure :

— Si tu ne l’avais pas lâchée, cette satanée pierre, on s’rait pas obligés de se planquer !

— J’y suis pour rien, je n’avais pas de prise ! Et dis tout de suite que c’est ma faute !

J’étais fou de colère quand, soudain, des bruits de pas nous imposèrent à nouveau le silence. Les branches tremblèrent avant qu’une tête ne surgisse à travers les feuillages.

— Pierrot !

La joie de revoir notre chef fut de courte durée, tant son visage était sombre.

— Alors ? s’impatienta Jeanne. T’as vu quelque chose ?

— Oui, murmura-t-il en restant accroupi sur la branche la plus large.

Visiblement, nous n’allions pas moisir longtemps dans notre cachette.

— Restez calmes, les copains, reprit-il. Il y avait trois personnes dans la voiture. Deux sont morts, l’un s’est échappé.

Un cri d’effroi. Les mains sur la bouche, Jeanne manqua de s’évanouir, mais Marcel la prit dans ses bras. Je fixai notre leader. Il ne nous avait pas encore tout dit. Devinant mes pensées, il poursuivit :

— Ce n’est pas encore le plus grave. Il y avait un soldat à l’arrière, qui devait garder un prisonnier.

— C’est lui qui s’est échappé, murmura Lucien.

— En effet.

— Bon sang, on a tué un soldat allemand, sanglota Jeanne.

Pierrot ferma les yeux.

— Il y a pire, chuchota-t-il.

Je commençai à comprendre où il voulait en venir.

— Qui conduisait ?

Ma question précéda un long silence. Glaçant, que Pierrot rompit brutalement :

— Un officier. Très gradé.

Devant nos visages terrifiés, notre chef ajouta, sur un ton calme :

— Écoutez-moi, un prisonnier s’est enfui et deux soldats allemands sont morts, dont un officier. Personne ne croira que c’est un accident. Nous sommes en guerre et tout le monde verra là un acte de résistance. Nous allons devoir être soudés ! Il ne s’est rien passé ce soir, car nous étions tous dans nos lits. Vous avez bien compris ? Il en va de nos vies… Nous ne reparlerons plus de cette terrible nuit, et tout ira bien.

— Et dans le cas contraire ? balbutia Louis.

— Je viendrai vous avertir. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, rentrez chez vous en restant dans l’ombre, et ne faites aucun bruit, murmura Pierrot en sortant un petit carnet de la poche de sa veste.

Il y nota quelques mots, le rangea, puis quitta le repaire en silence. Nous en fîmes de même et rentrâmes chez nous. Le village était différent. Je le sentais. Sur le trajet qui nous séparait de la maison, je réalisai que chaque regard était à présent un danger, chaque volet qui grinçait nous retournait l’estomac… Ne pas être vus. Rester dans l’ombre…

Un acte de résistance…

La nuit s’étirait tandis que je contemplais la lune par la fenêtre de notre chambre. Louis dormait à poings fermés, mais impossible pour moi de trouver le sommeil. Dès que je fermais les yeux, je revoyais les phares de la voiture, tandis que le fracas de l’accident envahissait mon cerveau. Je sentis soudain au plus profond de moi que ma vie venait de changer. Un tournant, un virage brusque, sans possibilité de revenir en arrière. Et puis un mot se répéta en écho dans ma tête.

Un petit mot, tout simple, mais fort de sens.

Liberté.

Il résonna jusqu’au petit matin…

Chapitre 2