Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

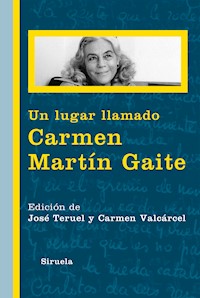

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Libros del Tiempo

- Sprache: Spanisch

«Para Carmen Martín Gaite con la admiración sincera que me inspira su existencia compleja y polivalente», con estas palabras del 25 de octubre de 1963, Luis Martín-Santos le dedica Tiempo de silencio: acababa de leer Ritmo lento. Esa existencia polivalente y compleja llevó a José-Carlos Mainer, José María Pozuelo Yvancos, Carme Riera, Belén Gopegui, Manuel Longares o Rafael Chirbes, entre otros, a la búsqueda de un lugar llamado Carmen Martín Gaite. Las conclusiones de estas jornadas, celebradas entre el 24 y 26 de abril de 2013, se recogen en este volumen que, desde el estudio a la evocación, desde el ensayo a la fotografía, presenta distintas topografías de la escritora, ya en la España de 1950, ya en sus periplos norteamericanos, ya en una genealogía de la «mujer de letras», donde Martín Gaite constituye un paradigma destacado. El análisis de su poética, la función que la escritura ocupó en la construcción identitaria de la autora así como la variedad de sus intereses intelectuales son otros de los centros de atención de este libro, que concebimos como un nuevo reconocimiento del persistente lugar que su figura ocupa en nuestra memoria.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 371

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Índice

Cubierta

Prólogo

Tres rebeldes y tres libros de 1958...

Carmen Martín Gaite y su relación...

La novela del inadaptado

La generosidad de la constancia

Carmen Martín Gaite y María Zambrano...

Carmen Martín Gaite: los años americanos

Ventanas al yo y al mundo americano en...

Los Cuadernos de todo y la escritura del yo

Poética del lugar y actitud autobiográfica...

Las razones de una poética comunicativa...

Visión de Nueva York de Carmen Martín Gaite...

Usos de la Razón, usos del sentimiento...

Leyendo a Teresa de Jesús...

Lo raro es no escribir

Obras citadas

Álbum: «El ojo del tiempo»

Notas

Créditos

Prólogo

Un lugar llamado Carmen Martín Gaite

«Para Carmen Martín Gaite con la admiración sincera que me inspira su existencia compleja y polivalente», con estas palabras, fechadas el 25 de octubre de 1963, Luis Martín-Santos le dedica Tiempo de silencio: acababa de leer Ritmo lento. Esa existencia polivalente y compleja nos llevó a un grupo de profesores, escritores y amigos, entre el 24 y el 26 de abril de 2013, a la búsqueda de un lugar llamado Carmen Martín Gaite. La casa familiar de los Martín Gaite en El Boalo (donde han ido a parar muebles, cuadros, fotos, bibliotecas y enseres de otras casas, ya desaparecidas y que poblaron el espacio de sus novelas: la de los abuelos paternos en la calle Mayor, 14; la de los abuelos maternos en Piñor; la de la infancia y juventud salmantinas en la plaza de los Bandos; la de Alcalá, 35 y la de Doctor Esquerdo), «El Corralón» de la calle Carlos Arniches (en pleno Rastro de Madrid y hoy centro cultural de la UAM) y el Instituto Internacional (importante foco de la educación liberal en la España de 1950 y donde ella dio numerosas conferencias) fueron no el lugar, sino los lugares elegidos por su relación vital con Carmen Martín Gaite y en consonancia con sus varios rostros y cambiantes andaduras. Las conclusiones de esas jornadas se recogen en este volumen que, desde el estudio a la evocación, desde el ensayo a la fotografía, presenta distintas topografías de una escritora que ligó siempre la representación de la intimidad a la localización de lugares más que a la determinación de fechas. «Poética del lugar» fue el explícito título con el que Maria Vittoria Calvi respondió con precisión a nuestra convocatoria, sabiendo que de fondo estaba uno de los ensayos más citados por Martín Gaite, La poétique de l’espace, de Gaston Bachelard.

Los cinco primeros capítulos de este volumen ofrecen una genealogía de la autora, que va más allá de los contextos consabidos. José-Carlos Mainer organiza una nueva «trama» en torno a tres títulos de escritoras coincidentes en 1958 –Belleza cruel, Los niños tontos y Entre visillos–, para demostrarnos que, durante y pese al franquismo, también hubo un espacio para la manifestación de la rebeldía, el disentimiento y la libertad (aunque tuvieran que velarse hasta el oxímoron con las restricciones de rebeldía interior, disentimiento discreto y libertad relativa). Del mismo modo, el futuro historiador de la literatura española de posguerra ha de reconstruir con más normalidad y menos categoría de anécdota el fenómeno de la escritura de la mujer, ya que no es un hecho periférico ni un síntoma privativo de la Transición democrática. Además de los nombres consabidos de Laforet, Martín Gaite y Matute, ¿de dónde salieron Carmen Barberá, María Beneyto, Ángela Figuera, Luisa Forrellad, Gloria Fuertes, María Elvira Lacaci, Carmen Kurtz, Dolores Medio, Elena Quiroga, Elena Soriano, Julia Uceda? Los premios literarios, principalmente el Nadal con la flamante ganadora de 1944, abrieron el camino: lo apunta José-Carlos Mainer. Pero también cabe aludir a una tradición cultural que difícilmente pudo ser interrumpida tras el tajo de la guerra civil. La vinculación explícita de Carmen Martín Gaite con Elena Fortún, María Martínez Sierra y Rosa Chacel es tanto un síntoma como un dato.

Las dificultades que tuvo que sortear una escritora novel en la España de 1950 tienen un documento de primer interés en la carta que Carmen Martín Gaite envió a Asunción Carandell en junio de 1957, y que publicamos aquí, por primera vez, gracias a la cortesía de la viuda de José Agustín Goytisolo y a la mediación de Carme Riera. Esta carta nos retrotrae a ese cuadro de costumbres en el que Martín Gaite reparó con detenimiento, precisamente por su vigencia, en Desde la ventana, y al que no dudó en tildar como «alegato feminista»: me refiero a «Las literatas. Carta a Eduarda», de su dilecta Rosalía de Castro. Igualmente esta misiva marca un momento crucial en su carrera literaria, ya que Martín Gaite está escribiendo «a escondidas» su primera novela larga para presentarla al premio que había recibido dos años antes su marido, Rafael Sánchez Ferlosio, quien nunca supo que su entonces mujer iba a concurrir al Nadal, como tampoco ella le dejaba leer lo que estuviese escribiendo: «No quería que su opinión me influyese ni en pro ni en contra» –leemos en «La noche de Sofía Veloso» (1994: 44) y ya se ha citado en reiteradas ocasiones la reprobación que recibió con el manuscrito de El libro de la fiebre–. Por ello, esta carta dirigida a Asunción Carandell es –entre otras cuestiones señaladas por Carme Riera– un testimonio no solo de cómo compaginar el tiempo que le exigía leer y escribir con las absorbentes labores domésticas derivadas de una niña que empezaba a andar, sino también de la búsqueda de un difícil aislamiento que la llevara a superar la ansiedad de las influencias, a habitar la soledad. Recuérdese la ambivalencia de esa dedicatoria estampada en los Usos amorosos del dieciocho en España, en la que repararán varios de los trabajos aquí reunidos: «Para Rafael, que me enseñó a habitar la soledad y a no ser una señora». Una dedicatoria que se entiende mejor si la ponemos en paralelo con un artículo escrito por las mismas fechas: «¿Por qué las mujeres tienen tanto, tantísimo miedo, un miedo tan específicamente distinto a la soledad? ¿Por qué se echan en brazos de lo primero que las exima de buscarse en soledad? O, dicho con otras palabras, ¿por qué se aguantan tan mal, tan rematadamente mal –y cada día peor–, a sí mismas?» («De madame Bovary a Marilyn Monroe» [1970], 2000: 112).

Y si seguimos profundizando en la mujer escritora a lo largo de nuestra historia literaria, la trayectoria de Carmen Martín Gaite, por la variedad de sus intereses intelectuales, es también un ejemplo paradigmático de lo que en el siglo XIX se llamó «mujer de letras». En tal sentido, considero adecuada la genealogía en la que Roberta Johnson la sitúa: la de las grandes pensadoras-escritoras que se inicia con Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán en el siglo XIX y continúa con Rosa Chacel y María Zambrano en la Edad de Plata. Habitar la soledad y aspirar a la presencia del otro, el delirio y el diálogo, el solipsismo y la búsqueda de interlocutor son los polos entre los que se mueven dos títulos, El libro de la fiebre y Delirio y destino, de dos mujeres, Martín Gaite y María Zambrano, que no se trataron pero que supieron habitar en límites semejantes. (Roberta Johnson sabe ver con absoluta perspicacia la razón por la que incluí, en su artículo «El pensamiento feminista de Carmen Martín Gaite» del número homenaje de Ínsula, la fotografía de nuestra autora con Rosa Chacel: se trataba de señalar tres paradigmas de «mujer de letras» del siglo pasado: Chacel, Zambrano y Martín Gaite.)

En esta búsqueda de nuevos espacios donde situar su trayectoria, reparan tres novelistas que tuvieron algo en común: sus primeros títulos fueron reseñados por Martín Gaite entre 1979 y 1993: «Estrategias de sigilos» (La novela del corsé), «El silencio del testigo» (Mimoun) y «Los cepos de la realidad» (La escala de los mapas). Manuel Longares ensaya sobre la novela que no podía faltar en un encuentro con Carmen Martín Gaite: Ritmo lento. Quizá sea su narración más truculenta y obsesiva a la hora de purgar demonios íntimos y generacionales: entre los primeros, la imposibilidad del principio de reciprocidad, la lucidez que se agota en la propia resistencia a tomar rumbo y las relaciones interpersonales de dominio y dependencia; entre los segundos, la atracción por los náufragos de la inteligencia crítica incapaces de adaptar el tiempo a su medida, el divorcio entre la ideología y el comportamiento diario, el ejercicio de la responsabilidad en los nuevos tiempos y la complicidad del individuo en su propio fracaso. La obra de Carmen Martín Gaite es una invitación al descubrimiento de la doble entidad de la que surgen los seres de ficción: «por una parte, inventan la realidad, pero, por otra (como creados que han sido por personas de carne y hueso), la reflejan» –leemos en El cuento de nunca acabar (2009c: 70) y esta declaración podría ayudarnos a entender su imaginación autobiográfica–. Una vez producido el flechazo con la fachada del viejo chalet de la Ciudad Lineal que originó la novela, según nos ha relatado ella misma desde «Tiempo y lugar», Martín Gaite tuvo que inventarse, en sentido etimológico, lo que estaba ocurriendo dentro y lo encontrará en el interior de su propia vivienda o conciencia, cuando ya su casa comenzaba a caérsele encima.

Rafael Chirbes no se detiene en ningún título concreto y traza su trayectoria intelectual frente a los grandes iconos masculinos de su generación, a cuya sombra Carmen Martín Gaite sigue ocupando un lugar al margen, secundario, donde se acuñan una serie de lecturas superficiales que no son difíciles de detectar y de las que tampoco resultaría difícil de identificar nominalmente a sus autores. Prejuicios que la condenan al escalafón de escritora de segunda fila, a una literatura limitada, de tono menor entre los rebeldes sociales y estéticos de los grandes nombres de los cincuenta, escrita para mujeres e incluso cursi. Ante estas lecturas torcidas y malintencionadas, Chirbes traza los particulares puntos de fuga de nuestra autora, cuya vida y obra están presididas por la búsqueda de un lugar desde el que afrontar con dignidad la tarea de vivir en una España donde la grisura franquista ha sido sustituida por la falta de sustancia –o de secreto, añadirá Gopegui– tras una Transición llamada democrática. Al hilo de esto, Belén Gopegui construye una especie de carta dirigida a Carmen Martín Gaite, mientras lee Lo raro es vivir, para hacer pública una declaración de amor y una interrogación que no responde tanto a un preguntar algo como a un preguntarse por la exactitud de algo que ya se sabe: «quién puso puertas al combate [...] cada uno de tus libros es un manual sobre cómo se fabrican el arrojo y la osadía», saliendo así al paso de la impertinente disquisición que muchos siguen haciéndole de «cómo estuvimos tú y yo tan cerca si de tus últimas novelas parecía ausentarse lo político». Colocamos esta hermosa declaración de reconocimiento, como colofón o coda, por tener a Martín Gaite como interlocutora e incidir en el resistente lugar que ocupa en nuestra memoria –en el fondo, el objetivo último de este libro–.

Es justo reconocer el papel pionero que el hispanismo norteamericano tuvo en el estudio de su obra, desde finales de la década de 1970, y la atención que le sigue prestando, como demuestra la reciente publicación por la MLA, en una colección de literatura universal, de Approaches to Teaching the Works of Carmen Martín Gaite, editado por Joan L. Brown. Estados Unidos supuso para ella un escenario juvenil, propicio para el aislamiento y la discontinuidad, para desligarse momentáneamente del pasado, abrir una brecha y dejarse invadir por el puro presente. En pocas palabras, un decorado propicio para desdoblarse y para la representación. De sus diversas estancias darán cuenta las conferencias de Joan L. Brown, Ángeles Encinar y Kathleen M. Glenn, que complementarán la perspectiva trazada por mi añorado John Kronik (1998). En distintos apartamentos de Manhattan, de Charlottesville, del antiguo hotel Blackstone de Chicago, o de Poughkeepsie, cuyos interiores han sido minuciosamente descritos en prólogos, apéndices, cuadernos y notas de edición, Carmen Martín Gaite consiguió iniciar, rematar o dar nuevo impulso a títulos como El cuento de nunca acabar, Desde la ventana, Usos amorosos de la postguerra española, Caperucita en Manhattan, La Reina de las Nieves, Visión de Nueva York, «Todo es un cuento roto en Nueva York», «La libertad como símbolo» y varios Cuadernos de todo, que se convertirán allí en auténticas crónicas de viaje –como bien puntualiza en su intervención Pozuelo Yvancos–. Entre esos cuadernos, quiero destacar su pieza maestra, «El otoño de Poughkeepsie», que también debería publicarse como obra suelta. Maria Vittoria Calvi lo sigue intentando y abogo desde aquí por ello. La conciencia formal del tiempo ido, pretendiendo convertirse en tiempo narrativo, alcanza en este cuaderno rematado en Vassar College un pulso que nos recuerda, entre traba y estímulo, la grandeza de la poesía.

Los trabajos de José María Pozuelo Yvancos, Maria Vittoria Calvi, Domingo Ródenas de Moya y Elide Pittarello se centran desde distintos flancos en su poética, esto es, en el lugar y la función que la escritura ocupa en la existencia y la construcción identitaria de Carmen Martín Gaite. Llama la atención el número de incursiones dedicadas a sus ensayos y Cuadernos de todo, cuando todos pensábamos en Martín Gaite como novelista. La edición en 2002 de estos cuadernos –a los que cabe considerar, si atendemos a los presupuestos procedentes de la crítica genética, como antetextos– está suponiendo un viraje en los estudios martingaitianos, no solo porque contamos con un mayor conocimiento de su taller literario, sino también porque podemos constatar cómo su práctica de todos los géneros literarios se funde y confunde en ese magma de vida y literatura llamado «cuaderno de todo», que nos invita a contemplar la totalidad y el proceso de su obra como otro ejemplo en la tradición literaria de obra en marcha, «work in progress», «opera aperta» u obra inestable. La narración no necesita un género, puede ser novela, cuento, ensayo, historia, poesía e incluso collage. Tenemos la percepción de que Carmen Martín Gaite no sabía vivir sin anotar en sus cuadernos cada ocurrencia, cada idea o cada imagen, ya sea a la velocidad del subway local o el express (y aquí entraría su combinación de la palabra con la técnica del recorta y pega). La escritora no reconoce otra vida que la de la letra, a sabiendas de que todo lo escrito es imperfecto. Los cuadernos son un ejemplo de escritura en vivo. Martín Gaite escribe como respira, oímos el sonido de una mano intentando simultanear lo que pasa con el acontecer que lo promueve; pero la palabra autobiografía se le queda corta, para lo que su obra efectivamente es, un autorretrato expandido. Ese acordar el transcurso con los acontecimientos que ese mismo transcurrir acarrea alcanza su cénit en su estética del collage que preside Visión de Nueva York (me parece un acierto la segunda parte del título con que Elide Pittarello interpreta este diario entre Nueva York y Los Ángeles: «el ojo, la mano, la voz») y muchos otros registros de su obra publicados en vida (esto es, de sus textos y no solo antetextos), entre los que me gustaría destacar un cuento, «Variaciones sobre un tema», el poema de Manhattan como ella llamaba a «Todo es un cuento roto en Nueva York», e incluso un artículo periodístico, «Diego Lara». Y reparo además en este último título, publicado a raíz de la primera exposición individual que se le dedicó a Diego Lara, tras su muerte, por razones que vienen al caso. Diego Lara (1946-1990) fue uno de los primeros a quien Martín Gaite mostró, inmediatamente, en febrero de 1981 y tras su estancia en Los Ángeles, su cuaderno de collages, y recibió su aprobación. Creo que no es una simple anécdota, sino una señal de conciencia y seguridad artística, ya que el diseñador de las revistas Poesía y Buades había ilustrado, en los primeros años setenta, con técnica de collage, dos cubiertas que fueron muy del gusto de Carmen Martín Gaite: la de la primera edición de Usos amorosos del dieciocho, en Siglo XXI, y la de La búsqueda de interlocutor y otras búsquedas, en Nostromo (editorial de la que fue cofundador junto a Mauricio d’Ors, Juan Antonio Molina Foix y los hermanos Alberto y Rafael Corral). Por otro lado, es preciso remarcar el estímulo y el acicate de modernidad que supuso para ella y su obra el trato con los más jóvenes: los amigos de la Torci (el origen de este apelativo familiar que recibe su hija Marta queda definitivamente aclarado en la intervención de Asunción Carandell).

Es significativo que el programa de mano del congreso y los ensayos de los profesores mencionados, especialmente los de Pozuelo Yvancos y Elide Pittarello, se detengan en una reconocida anotación de los Cuadernos de todo sobre la insuficiencia de las formas, fechada en El Boalo, el 31 de julio de 1964, y que retomará dos décadas más tarde desde la «Ruptura de relaciones» con El cuento de nunca acabar, cuando Carmen Martín Gaite ya había renunciado a abarcar lo inabarcable. (El cuento de nunca acabar es en realidad la primera edición de sus Cuadernos de todo, la segunda fue la que realizó póstuma y cuidadosamente Maria Vittoria Calvi, donde también desembocaron otros cuadernos posteriores al otoño de 1982.) El mundo que Martín Gaite deja siempre es el del que procede, pero El cuento de nunca acabar marca una inflexión en su obra, que pudiera haberse detectado con más nitidez si la muerte de su hija no hubiese interrumpido La Reina de las Nieves (su particular Persiles), aunque esa inflexión queda de manifiesto especialmente en la que es, a mi juicio –y vuelvo a repetirlo–, su pieza maestra: «El otoño de Poughkeepsie», donde el tiempo parece detenerse en un lugar. En el cuaderno 35, Carmen Martín Gaite consigue más que nunca dar forma a lo inabarcable, prestar consistencia narrativa a la experiencia del tiempo, cuando ya todo se lo había llevado la trampa. El cuento de nunca acabar (apuntes sobre la narración, el amor y la mentira) es una reflexión sobre la esencia fundamentalmente narrativa de nuestro proyecto existencial y su credibilidad. Todo para ella era un cuento que tenía que estar bien contado: las lecturas, la política, el amor, la vida propia y ajena, la historia. Su poética es comunicativa y afectiva por la presencia del lector a quien se pretende siempre embarcar en el trayecto –como muy bien advierte, sin prejuicios, Domingo Ródenas «con Benet al fondo»– y, desde luego, interlocución, diálogo y afectos eran términos con muy mala prensa en la deslumbrante estética española de 1966. Hacer literatura era también para ella un gesto afectivo, presuponía siempre la presencia del otro –llámese interlocutor, auditor, lector o destinatario–, siempre había alguien. Entendió que la verdad artística es una representación compartida y que la literatura era todo lo contrario al discurso de los locos o los vanidosos. Y será justo reconocer que el registro más portentoso de Carmen Martín Gaite como ensayista es su capacidad de hacer visibles las abstracciones en letra mayúscula y carentes de narración, de convertirlas en un cuento coloreado, de transcribirlas en letra minúscula –paradójicamente estas capacidades son las que han generado los prejuicios espulgados por Rafael Chirbes–.

La universidad española tenía una deuda con una eminente universitaria como fue Carmen Martín Gaite, doctora en Filología Románica, que en la década de 1950 decidió decir no a la cátedra, como dijo no a tantas otras grandes palabras e instituciones para dedicarse a la literatura, para «meterse a novelista», por usar una sorprendente expresión de complicidad con la que tituló su prólogo a Los bravos, de Jesús Fernández Santos. Los intereses intelectuales de Martín Gaite fueron múltiples y se desplegaron en varias direcciones: desde los géneros literarios consabidos (cuento, novela, poesía, teatro, ensayo) a ese híbrido llamado «cuaderno de todo», desde la investigación histórica al periodismo, desde la traducción a las adaptaciones teatrales de los clásicos y los guiones para televisión, pasando por sus incursiones en el collage. Como prueba de su curiosidad intelectual, María-Dolores Albiac Blanco y Ana Garriga Espino examinan dos parcelas de su producción intelectual: su dedicación investigadora al siglo XVIII y su lectura de Teresa de Jesús. Ambas aproximaciones son presentadas como el resultado de la particular reacción de Carmen Martín Gaite contra el tiempo que le tocó vivir y como el intento de rectificación de una educación recibida durante el primer franquismo. El interés de nuestra autora por el pasado está presidido por lo vivo y no por lo dado, por su propia experiencia generacional. Para «los jóvenes ateneístas de principios de los sesenta [...] desamordazar el siglo XVIII venía a ser algo así como una transferencia oblicua del intento imposible por combatir de frente la mordaza de la censura oficial», leemos en el homenaje que le dedica a José Antonio Llardent (1993: 338). No puede ser más explícita la transferencia. Por otro lado, los réditos literarios de la incursión de Carmen Martín Gaite en la investigación histórica tienen un documento excepcional en la conferencia «Historia e historias», que pronunció por primera vez en el Instituto Internacional, en febrero de 1988, y revisó en los últimos meses de su vida para el curso magistral que tenía previsto impartir, del 7 al 11 de agosto de 2000, en la UIMP. La muerte, como urgencia argumental ineludible, tuvo que recordarle una vez más, pero ya de un modo definitivo, el final contingente e innecesario de toda narración.

Necesito dar las gracias a todas las instituciones y personas que han hecho posible el congreso «Un lugar llamado Carmen Martín Gaite»: a José María Sanz Martínez (rector de la Universidad Autónoma de Madrid), Javier de los Nietos (alcalde de El Boalo) y Pilar Piñón (directora del Instituto Internacional); a mis colegas y amigos: Carmen Gallardo, Ray Green, Lola Ferreira, Ana Garriga, Nilda Echarri –cuyas funciones y motivos no enumeraré por prolijos– y especialmente a Carmen Valcárcel, con quien he organizado estas jornadas y edito hoy este libro; a Ana María Martín Gaite, quien nos abrió la finca familiar para mostrarnos la biblioteca de su hermana y otros recuerdos que en ella tienen albergue, entre ellos, las fotos que forman nuestro álbum, seleccionadas por su capacidad narrativa o foto-biográfica; a Asunción Carandell por su testimonio y los documentos con los que enriquece nuestra edición: los pasodobles de Carmiña a Luis Goytisolo, la reveladora carta de complicidad que le envió en junio de 1957 y esa foto del mismo verano en Mas Bové, que bien podría titularse La siesta o En el lugar más fresco de la casa y que tanto nos recuerda por su empeño locativo a una instantánea de esos relatos neorrealistas de 1950; a Ofelia Grande, directora de Ediciones Siruela, cuya hospitalidad editorial ha permitido que las intervenciones del congreso lleguen impecablemente al lector; y, por supuesto, a la generosidad de todos los profesores, escritores y amigos que han escrito los sucesivos capítulos de este volumen.

José Teruel

Tres rebeldes y tres libros de 1958:

Ángela Figuera Aymerich, Ana María Matute

y Carmen Martín Gaite

José-Carlos Mainer (Universidad de Zaragoza)

Obertura: los cincuenta, a vista de pájaro

A lo largo de los años cincuenta, los cambios en la vida española se hicieron evidentes y los síntomas de la glaciación de posguerra remitieron. Aunque fuera en una situación subalterna, la España de Franco formaba parte de lo que la propaganda de la guerra fría llamaba el mundo occidental, tal como avalaban los acuerdos concordatarios con el Vaticano y la firma de los pactos secretos con Estados Unidos, suscritos ambos en el verano de 1953. Pero, para casi todo lo demás, el país permanecía en el lazareto en que lo habían recluido los vencedores de 1939, alguna vez visitado por exóticos personajes –Ernest Hemingway, Jean Cocteau, Orson Welles…– que buscaban emociones fuertes en un reducto poblado de toreros, guardias civiles y sangrantes recuerdos de la reciente contienda.

Todo esto hacía que los síntomas de una apasionada relectura de la guerra civil y de la posguerra empezaran a ser inequívocos. Los unificaba una voluntad general de conocer, de saber mejor lo que, en el fondo, ya se sabía pero la propaganda de los vencedores negaba: que aquello fue una guerra entre hermanos y no una Cruzada victoriosa y que tampoco había ni una revolución pendiente, ni un nacionalsindicalismo que hubiera superado la lucha de clases. No resultaba hacedero todavía señalar a los culpables y esta ausencia es la que puede extrañar al lector actual de obras como Los bravos, Duelo en el Paraíso o El Jarama, que consignaron los primeros síntomas de descontento. Porque veinte años después de la victoria, la ruptura estudiantil con la universidad franquista, en febrero de 1956, sumada a los ataques gubernamentales a revistas como la liberal Ínsula, la falangista Índice y la tibiamente catalanista Destino contribuyeron a que el antifranquismo ya no fuera solo cosa de los más politizados, de los militantes o simplemente de los vástagos de familias republicanas o represaliadas. A lo largo del decenio de los cincuenta y en los primeros años del siguiente, se pasó de la percepción de la guerra como una experiencia infantil, que tenía algo de iniciática, a la identificación de una culpa que dejaba, a la vez, un oscuro deseo de proclamación de la inocencia.

Nuestro año de 1958 no está elegido al azar, porque reunió una constelación de títulos muy significativos al respecto de lo que llevamos dicho. En Las afueras, el joven Luis Goytisolo –militante comunista– había analizado la decadencia social de los vástagos de la burguesía catalana, excombatientes de las tropas franquistas, cuyo horizonte vital y personal no dejaba resquicio alguno a la esperanza. En los cuentos de Cabeza rapada, de Jesús Fernández Santos, la experiencia infantil de la guerra comparecía como elemento de autorreconocimiento y como primera experiencia de la decepción juvenil. Los poemas de Conjuros, de Claudio Rodríguez, consecuencia directa del viraje «social» de Historia del corazón (1954), de Vicente Aleixandre (a quien está dedicado), se afirmaban, como los de muchos otros poetas del momento, en la jubilosa enunciación colectiva y, pese a su tono ruralista y deliberadamente ingenuo, patentizaban el llamamiento a otra vida, a otra forma de solidaridad y de destino, como se advierte en «Con media azumbre de vino», «El baile de Águedas» o «La contrata de mozos». Los Salmos al viento, de José Agustín Goytisolo, reflejaban la soberbia masoquista de quien ha oído tantas veces que «no sirves para nada» (Goytisolo, «Autobiografía», 1963: 193), pero que previamente ha renunciado a obtener los privilegios de «El hijo pródigo» en el que «late la flor de los principios, / vive el consejo maternal, / alienta la única verdad» y que «será un varón conservador / gloria y ejemplo del redil» (189). Y si su poemario se burla de «Los celestiales», los poetas religiosos y resignados, un punzante libro de Gloria Fuertes, Todo asusta, había descubierto que «Dios ahoga pero no aprieta»: «Está lleno de sabiduría y de paciencia, / sobre todo de paciencia con los perversos». Y su fastidiosa omnipotencia «luego te quita el dolor y te pone la cena / otras veces te pone el dolor y te quita la vida» (Fuertes, 1976: 121). El más joven de todos, Carlos Sahagún, Premio Adonáis por Profecías del agua, fue quizá el más descaradamente explícito a la hora de esbozar la felicidad de un futuro diferente e imposible –«Aula de química»– y también a la de indicar el punto de partida colectivo:

Le llamaron posguerra a este trozo de río,

a este bancal de muertos, a la ciudad aquella

doblada como un árbol viejo, clavada siempre

en la tierra, lo mismo que la cruz.

Un lugar, escribe luego el poeta, en el que «mi edad, mi edad de hombre, / sabedlo bien, un día se perderá en la tierra» (Sahagún, 1976: 24).

No hemos citado a humo de pajas el libro de Gloria Fuertes, una veterana del postismo, que publicó aquellos poemas en la lejana Venezuela. Entre los síntomas de novedad a la fecha de 1958, se encontraba, por supuesto, el regreso de las mujeres a una actualidad literaria en la que ya habían tenido modesta presencia en la España progresista de 1931-1939. Pero, como todo cuanto se relaciona con la sociabilidad del franquismo, el regreso tuvo poco que ver con aquellos valores modernos del pasado en que se asentaron los lugares de Blanca de los Ríos, Concha Espina y Sofía Casanova en las letras conservadoras de comienzos de siglo o de Carmen de Burgos y los fugaces meteoros de Lucía Sánchez Saornil e «Hildegart» en el campo literario de las izquierdas (donde también brillaron, de otro modo más sofisticado, las escritoras vinculadas al ámbito generacional de 1927). En aquel horizonte de las clases medias profesionales y liberales, las mujeres del Lyceum Club habían supuesto una primera afirmación colectiva, aunque a menudo anduviera ligada a los varones destacados en la nómina central de la cultura española: por eso, no faltaron los graciosos que hablaron de «las maridas». En la posguerra franquista, la nombradía literaria femenina tuvo que ver –lo recordaba la prensa complaciente y complacida– con «el ímpetu de la juventud», relacionada con los «innegables logros sociales» del Régimen y, sobre todo, con los inicios de un mercado literario basado en buena parte en la política de premios. La primera beneficiaria de esta había sido Carmen Laforet (que obtuvo el primer Premio Nadal, discernido en 1944), a la que siguieron Elena Quiroga (que lo lucró con Viento del norte en 1950), Dolores Medio (que con Nosotros, los Rivero ganó el de 1952) o Luisa Forrellad (premio de 1953 con Siempre en capilla); el Planeta lo ganaron Ana María Matute en 1954 con Pequeño teatro y Carmen Kurtz, en 1956, con El desconocido. La única desdeñosa de aquel atajo hacia la popularidad fue Elena Soriano, quizá por ser también la mayor en edad de todas ellas: se dio a conocer con Caza menor (1951), parábola sobre la guerra civil, y en 1955 vio secuestrado el primer volumen de una atrevida trilogía, «Mujer y hombre», que vio la luz a lo largo del año: el relato prohibido fue La playa de los locos al que siguieron Espejismo y Medea 55.

Las poetas, salvo alguna que otra, también eran muy jóvenes. Las excepciones eran Josefina de la Torre, dedicada entonces al teatro como actriz, y Carmen Conde; las ejecutorias de ambas comenzaban antes de 1936 y sus compañeras de generación –como María Zambrano, Concha Méndez, Rosa Chacel o Ernestina de Champourcin– estaban en el exilio. Y no dejó de ser llamativo que aquella renovada presencia de las mujeres en el mundo de la poesía diera lugar a una broma de mal gusto, muy reveladora: José García Nieto, el poeta oficial y ubicuo de la revista Garcilaso y su «Juventud Creadora», ganó el Premio Adonáis de 1950, firmando como Juana García Noreña el libro Dama de soledad. La cosa se convirtió en un caso entre policiaco y patético: aunque hubo sospechas y se daba una llamativa coincidencia de iniciales entre la autora fingida y el autor real, se dio a conocer a una presunta autora, llamada Angelines de la Borbolla, y nunca hubo una aclaración satisfactoria de la superchería. El libro recibió halagos de los críticos y hasta un despistado Juan Ramón Jiménez –que en su momento también había elogiado la primera novela de Carmen Laforet– halló en sus poemas rastros de atractiva feminidad juvenil…

Ángela Figuera, la rebelde tardía

Pero mujeres poetas había, por supuesto… Ángela Figuera Aymerich (1902-1984) es una escritora más olvidada de lo que merece y que, por su edad, podía haber figurado en el grupo de las que se dieron a conocer antes de la guerra civil. No fue así, sin embargo: era hija de un ingeniero bilbaíno, padre de diez hijos, cuya muerte prematura –en 1927– la enfrentó a la necesidad de emigrar a Madrid, hacerse cargo de una amplia familia y ponerse a trabajar. Se casó con un primo hermano y en 1933 obtuvo plaza como catedrática de instituto cursillista, gracias a la ampliación de plazas que la República resolvió dando a los candidatos una rápida preparación mediante cursillos específicos. Revalidó su situación administrativa en 1936 y la perdió en 1939, cuando el gobierno de Franco realizó su contrarreforma escolar; uno de cuyos centros fue precisamente la completa eliminación del escalafón de aquellos denostados cursillistas. De los primeros momentos de tranquilidad doméstica fueron los libros iniciales publicados por Ángela Figuera, Mujer de barro (1948) y Soria pura (1949), en los que nadie podría advertir su doloroso equipaje de angustia y frustración. Paradójicamente, representan su autoaceptación como mujer casada y como madre de familia, no convencional pero sí convencida, expresada en poemas de corte muy tradicional en los que latía una sensibilidad neopopularista: sus temas fueron la contemplación de la naturaleza, la plácida vida doméstica, la creencia religiosa… Pero conviene no engañarse, porque esa satisfactoria cotidianeidad era un espacio conquistado y defendido de la adversidad que la rodeaba. Y, por otra parte, no tardaría en dar paso hacia la rebeldía, aunque esta se produjera desde ese mismo estatuto personal (y poético) que ya conocemos, como sucede en el libro Vencida por el ángel (1950). Su primer poema, «Egoísmo», solemniza en cierto modo la salida de la escritora al mundo más allá de la domesticidad, donde se comprueba que al otro lado, «fuera», estaba «ese pavor, abierto como un pozo, / de las bocas que gritan / al hambre, al ruido, al odio, a la mentira, / al dolor, al misterio». Por supuesto, su solidaridad más espontánea se endereza hacia sus iguales, «las madres dóciles que alumbran / con terrible alarido; / las que acarrean hijos como fardos / y las que ven secarse ante sus ojos / la carne que parieron» (Figuera, 1986: 111-112). Y tampoco debe olvidarse el significado religioso (aunque no solamente) de aquel ángel titular, que aparece ya en el segundo poema y que la obliga a abandonar su enclaustramiento, en el que la escritora recuerda que «me he proclamado limpia contra el asco y la ruina». Ya no será así, sin embargo, en el futuro, porque el enviado «me ha dejado clavada la raíz de la angustia / y ya siento en el alma el dolor de los mundos» (113).

Pero el tráfico abierto entre la conciencia personal y el dolor colectivo es todavía un camino confuso, donde ambas cosas son inseparables. Entre los mejores poemas está el recuerdo de un «Bombardeo» de la guerra civil, dedicado a Julio Figuera, su marido. Se trata de un extraño, aunque hermoso, poema de amor donde la escritora vuelve a recordarse en su celoso apartamiento de todo lo que no fuera su ámbito de esposa: «Yo no iba sola entonces. Iba llena / de ti y de mí». Y a partir de esta soledad en compañía formula su queja contra un impreciso enemigo –«ellos»– que ha roto el encanto: «Pero ellos no podían, ciegos, brutos, / respetar el portento. / Rugieron. Embistieron encrespados». Casi sin quererlo, el poema va incluyendo a los demás, a quienes también son víctimas inocentes («la carne desarmada, / la risa de los niños, los cabellos / de las muchachas, los henchidos senos / de las nodrizas, la rugosa frente / de los viejos cansados, / los anchos ojos de los colegiales, / el tórax trepidante de los mozos»), pero lo asombroso es que el poema tiene como objeto una atrevida plasmación del amor en guerra, donde se reafirma precisamente la unión de los dos amantes y la solidez de su vínculo. Aquella mujer enamorada recuerda cómo su marido llegaba al refugio y la amparaba con su cuerpo, según confiesa con ingenuo pudor: «Yacíamos unidos, sin lujuria, / absortos en el hondo tableteo de nuestros corazones». Y acaba: «No. Nunca nos quisimos como entonces» (119-122).

Este nuevo tono poético se acendró en Los días duros (1953), donde ya reconoce que «inútil es la huida y el gemido. / Hay que luchar, rugir, sincronizarse / con el compás terrible de los hechos». Por eso ha decidido que «no mataré mi risa ni mis sueños, / no dejaré mis besos olvidados. / No perderé mi amor entre las ruinas. / Pero no puedo desmayarme blanda». Se fundamenta ahora en una rebeldía propia de mujer, en la que «a la embestida seca de los machos […] hay que oponer lo recio femenino» (126-127) y a través de la cual adquieren otro sentido la experiencia incipiente de disentimiento y la percepción misma de la guerra civil. En El grito inútil (1953) hay un poema titulado significativamente «Posguerra», de tono clara y directamente colectivo: «Alegraos, hermanos, porque vivos seguimos […]. Alegraos, hermanos, porque es bueno quedarse / como espiga escapada a la hoz y a la muela, / como res condenada que evadió la cuchilla» (174). Pero esta mujer que ha cumplido los cincuenta años cita ya a Pablo Neruda (cuyos versos proporcionan el exergo del poema «La casa») y dedica otra de sus composiciones a su convecino Blas de Otero; comienza a hacer explícitas sus referencias y busca junto a ellas su acomodo personal, que, como sucede en «Rebelión», sigue fiel a la condición de mujer-madre: «Serán las madres las que digan: basta. / Esas mujeres que acarrean siglos / de laboreo dócil, de paciencia. / Igual que vacas mansas y seguras / que tristemente alumbran y consienten / con un mugido largo y quejumbroso / el robo y sacrificio de su cría» (179).

La convicción de que hay culpables y la exigencia de hacerse cargo, de «estar al cabo de la calle» (como escribía en el poema dedicado a Otero), estalló en Belleza cruel (1958), un libro que publicó en México porque difícilmente pudo haberlo hecho en España y que recibió el regalo de un prólogo muy especial de su admirado León Felipe. En sus breves páginas, el viejo poeta exiliado consignó su rectificación de los versos quizá más citados de toda la lírica del destierro, aquellos de «Reparto» (en El español del éxodo y del llanto) en que había afirmado que «mía es la voz antigua de la tierra» y, en consecuencia, su derecho a dejar mudo al usurpador: «¿Cómo vas a recoger el trigo / y a alimentar el fuego / si yo me llevo la canción?» (León Felipe, 2004: 270). Pero el don de la poesía –decía ahora– no tiene dueño, sino que es «la canción inalienable de la tierra»; del que hubo de abandonarla, solo lo es el «salmo» que lamenta la pérdida. León Felipe reconocía que «Dámaso, Otero, Celaya, Hierro, Crémer, Nora, De Luis, Ángela Figuera Aymerich… los que os quedasteis en la casa paterna, en la vieja heredad acorralada…» eran dignos herederos de la voz de sus mayores. Y por eso, confería su potestad a aquel cuadro de honor: «Vuestros son el salmo y la canción» (1986: 205-206).

No merecía menos el libro de Ángela Figuera, cuyo punto de partida fue, como siempre, la elección de la conciencia justiciera por encima de la tentación de la felicidad y el egoísmo. No hay belleza que no sea cruel porque siempre se afirma sobre una fealdad que hemos consentido: de ella misma afirma que «empecé cantando / para poner a salvo mis juguetes, / pero ahora estoy aquí, mordiendo el polvo, / y me confieso y pido a los que pasan / que me perdonen pronto tantas cosas» (207208). Y recordando la imagen central de Vencida por el ángel, en el poema «Miedo» pide ahora al Señor que le guarde sus ángeles cuando «son demasiado puros para mí. Me dan miedo. / No pesan. No vacilan» (211). Como leemos en «El cielo», «el cielo bondadoso de Dios y de sus ángeles» ya no nos cubre porque «no puede mirarse con la espalda doblada», ni «con la nuca partida», «ni su luz nos alcanza tanteando en las simas / de las cuencas mineras» (214). Por todo lo cual afirma en «Solo ante el hombre» que ya solamente se inclinará devotamente ante el ser humano sufriente, «reo de origen, ciego, maniatado, / los pies clavados y la espalda herida, / sucio de llanto y de sudor, / impuro, comiéndose, gastándose, pecando / setenta veces siete cada día» (217).

La segunda sección, titulada «Caso acusativo», contiene los poemas políticamente más explícitos, para lo que ha buscado títulos tan inequívocos como «Libertad», «Guerra» o «Balance», donde Figuera habla de las cuentas que ya tendrían que ir echando el «invicto general de espuela y puro», el «ministro, gran collar, gran banda», el «vientre redondo, diente astuto, / devorador del oro y de la plata», el «gordo y patriarcal terrateniente» y la «señora mía y de tu casa, / asidua del sermón y la película». Del ajuste de cuentas solo se salvarán las víctimas: «Tú no, pueblo de España escarnecido, / clamor amordazado, espalda rota, / sudor barato, despreciada sangre, / tú no eches cuentas, tienes muchas cifras / de saldo a tu favor» (223-224). Porque tanto la crueldad como el dolor tienen rostros e historias concretas que ella debe sacar a la luz, como en «La justicia de los ángeles», donde sueña un paraíso para una lavandera mercenaria, para una madre de familia humilde, para Petra que es madre de nueve hijos naturales y para un golfillo blasfemador de doce años. «Hombre naciente» es la tercera y última parte de Belleza cruel y su poema más revelador es «Puentes», que nuevamente explora aquella urgencia de comunicarse que trasmina todo el volumen. Los seres humanos estamos encerrados en «una islita de nada» que luego, cuando la escritora repase el conformismo colectivo, se transformará en «esa asquerosa isla sin ventanas»: «Por ellos nos iremos de la isla / para volver al mundo de los vivos, / de los que pisan tierra ventilada, / limpia y fecunda» (243). En el fondo de la angustia hay siempre una esperanza de renovación que se consigna, por ejemplo, en el poema «Veinte años», dedicado a su hijo y a los que, como el suyo, tienen esa edad, y en la composición final, «Hombre naciente», cuyo exergo recuerda un título de Blas de Otero, «pido la paz y la palabra», que se glosa a lo largo de sus versos: «Quiero vivir. Lo exijo por derecho. / Pido la paz y entrego la esperanza» (249).

Ana María Matute, la soñadora descontenta

La novelista Ana María Matute (1926) nos proporciona otra imagen de mujer: si Ángela Figuera encarna la fortaleza ante la adversidad, firmemente enraizada en un sentido noblemente familiar de su misión, Matute encarna la desdicha que viene de aquella insatisfacción que no palían ni la vida confortable ni alguna forma de adaptación. Originaria de una familia acomodada, educada en un colegio caro (el de las Damas Negras, en Barcelona), le tocó padecer el envés de una aparente estabilidad: el rechazo de una madre exigente pero poco afectuosa, el autoritarismo escolar, los perturbadores cambios de domicilio entre Madrid y Barcelona, la sensibilidad precoz de una adolescente y, de añadidura, los daños de un matrimonio desafortunado con el escritor Ramón Eugenio de Goicoechea. La escritura fue su temprano refugio, cosa que se deja ver en el cuidado de la prosa, la complacencia en las imágenes y la tendencia a lo imaginativo fantástico (que fue tan llamativo en su primer libro, Fiesta al Noroeste, 1952), pero ya sea en este registro o en el repaso más directo a su propia experiencia de la vida, las constantes se reiteran: ámbitos cerrados, relaciones a la vez afectivas y difíciles, dramáticas relaciones de dominio, rupturas sentimentales y largos remordimientos. Diríase que, de forma natural, la vivencia preadolescente de la guerra civil había de estar, por fuerza, en el centro de su obra como un ámbito de elecciones, emociones y fracasos llamados a marcar para siempre el futuro. Y fue así. En 1953 la censura prohibió su primera novela, Luciérnagas, elaborada sobre sus recuerdos de la Barcelona en plena contienda; y en 1960, Primera memoria abrió con notable éxito la trilogía «Los mercaderes» en la que se integraron también Los soldados lloran por la noche y La trampa, donde la escritora pudo hablar de la guerra sin las trabas que había conocido el primer libro.

Como ya se indicaba, los años cincuenta supusieron la conquista para la narrativa de un espacio de relativa libertad para hablar de las heridas abiertas. Y Los hijos muertos (1958), el extenso relato de Matute, tiene un lugar de honor entre los mejores del decenio. De entrada, nos confronta a un marco metafórico certero y complejo: nos hallamos ante un lugar cerrado y montañoso, poblado de un bosque espeso, recuerdo de largas estancias estivales de la escritora, pero también construcción de un microcosmos de la España cerrada y hostil donde habitaba una comunidad confinada. Conviene que advirtamos que el lugar tiene mucho de ambiguo: el río que lo riega es «oscuro, rumoroso y frío», adjetivos que oscilan entre lo tranquilizador y lo hostil, como los son los atributos del bosque, cuyos árboles son «apretados, hermosos y llenos de sombra», o como la sensación que la masa vegetal proporciona («se respiraba un silencio húmedo y cálido a un tiempo») (Matute, 1981: 11-23). De hecho, la última descripción citada parece remitirnos a las características de la vida intrauterina y, por ende, resucitaría aquella metáfora de la España-madre, feroz y absorbente, reparadora e inquietante a la vez. ¿Hará falta recordar aquí la similitud del marco geográfico donde se desarrollaba la novela Los bravos, de Jesús Fernández Santos, unos años anterior a la nuestra, o la posterior y meticulosa invención de la comarca de Región por parte de Juan Benet, cuyas primeras muestras coincidieron en el tiempo con Los hijos muertos