Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: El Ojo del Tiempo

- Sprache: Spanisch

Versalles, centro de poder y también del placer, del deseo y del libertinaje. Un acercamiento original y seductor a la historia erótica del palacio desde el reinado de Luis XIV hasta el declive y, finalmente, el abandono de este escenario con el Rey Sol. A mediados del siglo XVII, Luis XIV muestra interés por Versalles, donde su padre tenía un modesto pabellón de caza; allí dará rienda suelta a sus primeros amores con la tímida Louise de La Vallière para después convertirlo, muy a pesar del ministro Colbert, en el sitio donde vivirá el desenfreno amoroso de su juventud: de la voluptuosa madame de Montespan a la ardiente madame de Maintenon, amantes o aventuras de una noche se sucederán en un irrefrenable torbellino, ya sea en las magníficas alcobas y salones del palacio o en sus espectaculares jardines. El Versalles de Luis XV también rezuma belleza y majestad. Los Pequeños Apartamentos, con acogedoras alcobas y cortinas muy oportunas, serán el telón de fondo de múltiples escenas eróticas y amorosas. Madame de Pompadour se ocupará de seleccionar a las señoritas del Parque de los Ciervos para satisfacer al insaciable Luis XV. Más tarde, el blando Luis XVI sufre para poder honrar a María Antonieta y, en vísperas de la Revolución, se aproxima el final de la «pequeña Sodoma» de libertinas costumbres. En octubre de 1789 las puertas del Palacio de Versalles saltarán hechas pedazos y la familia real se verá obligada a abandonarlo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 469

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Edición en formato digital: enero de 2017

Título original: Une histoire érotique de Versailles (1661-1789)

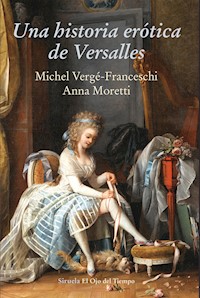

En cubierta: Woman at her toilette, atribuido a Nicolas Lafrensen

Diseño gráfico: Gloria Gauger

© Éditions Rivages, 2015

© De la traducción, Mercedes Corral

© Ediciones Siruela, S. A., 2017

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Ediciones Siruela, S. A.

c/ Almagro 25, ppal. dcha.

www.siruela.com

ISBN: 978-84-16964-67-3

Conversión a formato digital: María Belloso

Índice

Introducción

PRIMERA PARTE Del amor al placer (1661-1683)

1. Primeros retozos versallescos

2. Unos pechos para hacer pecar a un santo

3. La Bella Indiana

4. Madame de Maintenant, una ninfa descarriada

SEGUNDA PARTE Del placer al libertinaje (1683-1715)

5. Vuestra Solidez

6. Nada de cortesanas en la corte

7. Versalles, nueva Sodoma

TERCERA PARTE Del libertinaje a la impotencia (1715-1789)

8. De la muerte de Luis a las orgías del regente

9. Voluptuosidades y libertinajes con Luis XV

10. Un viejo palacio para un joven rey impotente

A modo de conclusión

Notas

El mundo es una placentera comedia y no veo por qué una mujer bonita no podría interpretar en él el papel principal.

JEANNE, condesa du Barry

Enrique IV caza en una región de bosques, lagunas y tierras arenosas, en cuyo corazón, en la falda de una colina, se alzan un viejo palacio feudal remodelado en la época del Renacimiento, una iglesia modesta, algunas casas y algunas hospederías. Este pueblo sin historia se llama Versalles.

JACQUES LEVRON,

La corte de Versalles, 1991

A nuestros padres

Introducción

«La deshonra de las amantes y el peligro de provocar grandes escándalos en una capital tan poblada, y tan llena de diferentes mentalidades, contribuyó en no poca medida a alejarlo [al rey, de París, en favor de Versalles]».

DUQUE DE SAINT-SIMON,

Mémoires, t. 12, cap. 19

Versalles. Palacio mítico. Palacio grandioso. Uno de los más bellos y quizá más majestuosos de los palacios reales del Grand Siècle francés. Y con razón. Residencia sublime del rey «sin par», el más grande del universo: Luis XIV, constructor del imponente edificio. Símbolo de su reinado. De su poderío. Sello secular del monarca que fue Nec pluribus impar! «Sin par», no tuvo igual.

El Versalles de Luis XIV es tan magnífico, tan vasto e imponente que eclipsa a los demás. La Galería de los Espejos, la Cámara del Rey, la Capilla Luis XIV y los Grandes Apartamentos tuvieron, no obstante, si no sustitutos, al menos sí sucesores: los Pequeños Apartamentos de Luis XV, con acogedoras alcobas y cortinas muy oportunas. Las inmensas ventanas dan también a los jardines de Le Nôtre1. Sin embargo, los efluvios del Parque de los Ciervos se dejan notar en la lejanía. La duquesa de La Vallière dejó a Luis XIV por el Carmelo. La condesa du Barry dejó el arroyo por Luis XV. Eran otros tiempos. Y otras costumbres.

Pero el Versalles de Luis XV continúa rezumando belleza, majestad. Todo cambia en 1789. Los días 5 y 6 de octubre las puertas saltan en pedazos. Las pescaderas llegan al palacio. Las mujeres de Les Halles. Los gritos estallan abajo, al otro lado de las verjas, en el patio, y luego por las escaleras. Los gritos resuenan y aumentan de volumen hasta llegar a los pisos superiores. Los espejos que reflejaban los «atractivos» escotes de madame de Polignac, de la princesa de Lamballe y otras grandes señoras devuelven de pronto la imagen furiosa y congestionada de las mujeres del pueblo desatadas. El fuerte olor a sudor sustituye a los perfumes cortesanos. Los pesados pechos de las airadas mujeres caen sobre sus vientres vacíos. Luis XVI, grueso, abotargado, es presa del pánico y busca a su esposa y a sus hijos por los corredores. El sueco Fersen, delgado, elegante, se pone al servicio de la reina. El día 6 el palacio está cerrado. Políticamente está muerto. Llegará un día en el que los turistas afluirán a él incluso en mayor número que los cortesanos.

PRIMERA PARTEDel amor al placer(1661-1683)

GENEALOGÍA DE LOS REYES DE FRANCIA DE LA DINASTÍA BORBÓN

I

II

IEl título de Monsieur se concedía al hermano mayor (vivo) del rey. (N. de la T.)

IIMonseigneur era otra forma de dirigirse al Grand Dauphin, el único hijo legítimo de Luis XIV y heredero al trono de Francia durante medio siglo. (N. de la T.)

1Primeros retozos versallescos

«¡Oh, qué lamentable sería que el rey más grande de Francia y el más virtuoso, con la verdadera virtud que caracteriza a los más grandes príncipes, fuera medido con el rasero de Versalles!».

COLBERTA LUIS XIV,

28 de septiembre de 1665

Para Charles Perrault, Versalles es «un mundo donde se encuentran reunidos los diversos prodigios del gran universo»1.

El primer prodigio de Versalles es su transformación. En principio, se trata de un lugar muy poco apto porque no es ni bonito ni agradable. Versalles, en medio de un paisaje desprovisto de agua, es «el más triste y el más ingrato de todos los lugares», se lamenta el duque de Saint-Simon2, que fue bautizado aquí y que añade respecto al lugar: «Sin vistas, sin bosques, sin agua, sin tierra, porque todo son arenas movedizas, sin aire; por consiguiente, no puede ser bueno».

Versalles fue, para empezar, el picadero apartado y falsamente discreto del joven Luis XIV, de veintitrés años entonces. Un lugar de placeres y libertinaje a menos de veinte kilómetros de París. Un lugar no forzosamente de auténticas orgías, pero sí de auténtica libertad. De ahí, por otra parte, la furia de Colbert3 cuando vio al joven rey transformar su lugar de placer en centro del poder político. Colbert, tan frío que lo apodaban el Norte, según madame de Sévigné; Colbert, el austero ministro vestido de negro; Colbert, el riguroso contable de las finanzas del reino, no quería que su soberano pasara a la posteridad por haber acondicionado «el lupanar» de sus años jóvenes. De ahí los esfuerzos, vanos, del apenado ministro para tratar de retener al soberano en el Louvre gracias a las remodelaciones del viejo palacio parisino. De ahí la venida de Bernini, enviado desde Roma, del que ha quedado la célebre columnata del Louvre, a falta de las grandes terrazas que el artista soñaba con crear. Pero Colbert se opuso. ¿Terrazas? ¿En un clima lluvioso? París no es Roma y las ventanas coronadas con terrazas de las plantas superiores no habrían dejado pasar la luz a unas habitaciones oscuras, privadas de sol y de luminosidad.

Las reservas de Colbert

En Versalles, los trabajos empezaron en 1661 a pesar de las reservas expresadas por Colbert al rey en un largo memorándum, seguido de su franca oposición (28 de septiembre de 1655). Ordenó incluso acelerar los trabajos de las Tullerías para tratar de disuadir al rey de que se estableciera en Versalles. En 1664, el rey dedica al Louvre y a las Tullerías más dinero (1.059.422 libras) del que dedica a Versalles (843.000 libras solamente). Pero a partir de 1668 la proporción se invierte, porque Versalles no es solo un palacio, es una ciudad nueva. Para construirla, el rey compra la casi totalidad de los terrenos (1663), manda levantar planos (1664) y expropia a la mayoría de los habitantes (1666). En 1661, Versalles tampoco es ya un pueblo. Al final del reinado, la ciudad cuenta con 45.000 habitantes, mientras que Brest en el mismo periodo solo pasa de 2.000 a 15.000 habitantes.

Versalles debe su existencia exclusivamente a la voluntad del joven rey. Saint-Simon enumera las seis o siete razones de su elección.

Primera razón: histórica. «Los disturbios de los que esta ciudad [París] había sido escenario durante su minoría de edad habían suscitado en el rey una gran aversión hacia ella, y también el convencimiento de que vivir allí era peligroso». Luis sabe que su abuelo fue asesinado en pleno París; y tampoco puede olvidar la Fronda, el palacio rodeado y a los insolentes parisinos llegando hasta la habitación del rey para comprobar que se encontraba en la cama. Convertido en adulto, Luis «no podía perdonar a París su salida furtiva de la ciudad en la víspera de Reyes de 1649».

Segunda razón: filial. Ana de Austria, su amada madre, refugiada en su pequeño pabellón de Val-de-Grâce, fue a morir al Louvre4. «No pudiendo, después de esta desgracia, soportar la vista del lugar donde me había ocurrido, abandoné París de inmediato», escribe Luis XIV en sus memorias.

Tercera razón: la seguridad. «La residencia de la corte, por otra parte, haría que las conspiraciones en París fueran menos sencillas por la distancia de los lugares, y al mismo tiempo más difíciles de ocultar por las ausencias, tan fáciles de notar».

Cuarta razón: sentimental. El rey «no podía perdonar a París (...) que hubiera sido, a su pesar, testigo de sus lágrimas en el primer retiro de madame de La Vallière», refugiada a los dieciocho años (1662) en el convento de Chaillot.

Quinta razón: sexual. «La deshonra de las amantes y el peligro de provocar grandes escándalos en una capital tan poblada, y tan llena de diferentes mentalidades, contribuyó en no poca medida a alejarlo de ella». Luis teme a la opinión pública y que «la deshonra de las amantes» incite a los devotos parisinos a levantarse contra los «grandes escándalos» de su vida privada. En Versalles, Luis podrá mandar construir con toda tranquilidad un apartamento cuyo vestíbulo común comunique a la vez la habitación de mademoiselle de La Vallière, su amante de 1661 a 1674, y la de madame de Montespan, su amante de 1667 a 1679, lo que no le impide nunca acabar la noche en el lecho de la reina, su esposa de 1659 a 1683. Colbert, poco religioso pero puritano, condena enérgicamente la situación: Versalles «contempla mucho más el placer y la diversión de vuestra majestad que su gloria» (28 de septiembre de 1665).

Sexta razón: ¡los atascos! En París, el rey «se veía importunado por el gentío cada vez que salía, que regresaba, que aparecía en las calles». Luis detesta los embotellamientos del Cours-la-Reine, creado por su abuela, quien dio inicio en París a la lamentable costumbre de pasear en carroza, de ahí los interminables atascos denunciados por Boileau y madame de Sévigné.

Séptima razón: rústica. El rey es «aficionado al paseo y la caza, mucho más cómodos en el campo que en París, alejada de los bosques y pobre en lugares de paseo». Según el memorialista, el interés por los «edificios solo vino después, y poco a poco fue en aumento». Por último, también habría influido en esta elección versallesca «la idea de volverse más venerable, sustrayéndose a las miradas de la multitud y a la costumbre de ser visto todos los días».

Colbert se opuso de inmediato al proyecto de Versalles: «¡Oh, qué lamentable sería que el rey más grande de Francia y el más virtuoso, con la verdadera virtud que caracteriza a los más grandes príncipes, fuera medido con el rasero de Versalles!» (28 de septiembre de 1665); porque es públicamente notorio que Versalles es, desde 1661, el escenario de sus amores con mademoiselle de La Vallière, que dan lugar a las coplas del Pont-Neuf. Colbert no cesa, por tanto, de oponerse a los proyectos del rey multiplicando las observaciones negativas. ¿Acondicionar en Versalles el antiguo pabellón de caza de Luis XIII?: «Todo lo que se proyecta hacer no son más que apaños que nunca saldrán bien». ¿Aumentar la altura del antiguo palacio? No tendría entonces «ninguna proporción». ¿Agrandarlo? Sería «un monstruo arquitectónico». ¿Construir algo nuevo? No hay manera: el terreno «está encerrado entre los parterres» de Luis XIII, «el pueblo, la iglesia y la laguna». ¿Construir «una gran casa»? Sería «un gasto colosal».

El futuro picadero del rey

Luis XIV empieza a acondicionar Versalles para una mujer, ya que solo el amor puede conducir a un hombre a superarse y a llevar a cabo los proyectos más alocados. Los más grandiosos.

El Versalles de 1658 —Luis tiene veinte años entonces— no es más que un simple pabellón de caza. Para cazar buenas piezas. «A las cuatro y media [el 24 de agosto de 1607], [Luis XIII, seis años] entró en carroza para ir de cetrería; fue llevado a los alrededores del molino de piedra, camino de Versalles; volvió con un lebrato, cinco o seis codornices y dos perdices5» (doctor Héroard). Los reyes, los grandes, los duques y pares, los ministros y los cortesanos pronto cazarán allí una buena pieza muy diferente, y durante un siglo largo. ¡Un pabellón de caza! Todo un símbolo. Y construido en medio de un magnífico bosque rico en caza en el corazón del cual todo parecía estar permitido, ya que todo parecía quedar oculto. Todos podrían ir allí, a los bosquecillos, a conter à Fleurette6, es decir, a cortejar, como lo hacía el buen rey Enrique cuando, con menos de doce años, se encontraba con la tal Fleurette7 en Nérac, durante el verano de 1565.

A partir de 1621, Luis XIII iba a cazar zorros a Versalles por la tarde, entre las cinco y las ocho, después de una jornada de trabajo en el Louvre. Los Gondi8 lo retenían entonces a cenar en su viejo palacio, pero después tenía que ir a dormir a Saint-Germain-en-Laye. Aunque lo cierto es que solo hay que recorrer tres leguas, después de la partida de caza del 28 de junio de 1624, Luis XIII compra unos arpendes de tierra (117 en total) a dieciséis propietarios diferentes con el fin de crear un pequeño dominio en la loma que hay enfrente del pueblo, en la meseta y en los bosques. En este modesto coto, el Cristianísimo manda levantar un edificio.

Una «mansión de gentilhombre», un «lugar de encuentros de cacería», escribirá más tarde el marqués de Sourches9; un «castillo de naipes» según Saint-Simon; una «piccola casa» según el embajador de Venecia. Para monsieur de Bassompierre, aquel pequeño pabellón inicial debido a Luis XIII, muy poco amigo de las mujeres —y de los hombres—, no era más que una mansión campestre tan «mísera» que «un simple gentilhombre» no podría «vanagloriarse» de ella. Allí, Luis XIII recibía solamente a hombres. «Este ostracismo quizá justifique los enojosos [sic] rumores que corren sobre las costumbres del rey» (Jacques Levron)10.

Versalles nace sin «habitación de la reina». Versalles es un lugar de encuentros de cacería puramente masculino. «Un gran número de mujeres me lo estropearía todo», declaraba Luis XIII. Sin embargo, invitó allí a María de Médicis, su madre, y a Ana de Austria, su esposa, en noviembre de 1626. A pesar de sus veincinco años, no retuvo a la reina para que se quedara a dormir... Solo mademoiselle de La Fayette11 fue invitada a visitar esa mansión perdida, pero rehusó y no llegó a ir nunca a pesar de las múltiples invitaciones. En tiempos de Luis XIII, Versalles ni siquiera cuenta con una camarera. En el palacio solo vive una mujer: la esposa del guardés François Montjay.

Palacio masculino concebido para cazadores, Versalles posee una armería en la planta baja con 23 picas y 42 medias picas. El rey viene aquí con sus amigos, el conde de Nogent, monsieur de Souvré, el duque de Angulema, monsieur de l’Isle-Rouet, monsieur de Chape y monsieur de Praslin, el duque de Montbazon (gobernador de París), el marqués de Mortemart, todos ellos poseedores de una habitación en la primera planta de la mansión, que se completa progresivamente con una cocina en la planta baja muy bien equipada, porque Luis recibe; con una botica, porque el Cristianísimo enferma a menudo (Luis XIII muere a los cuarenta y dos años); y con una habitación para el guardés, también en la planta baja, perfectamente amueblada.

Poco a poco va tomando forma un primer parque. Se plantan árboles jóvenes (1627). Aparecen las primeras avenidas, diseñadas por Jacques Boyceau, supervisor general de los jardines de todas las casas de Francia. Se construyen estanques. Sin embargo, el conjunto sigue siendo extremadamente modesto hasta 1632. Ese año el rey adquiere el señorío de Versalles, propiedad de monseñor François de Gondi12, arzobispo de París. Poco después, el párroco y los habitantes del pueblo certifican ante notario el cambio producido: se arranca la picota en donde estaban colgadas las armas del prelado, pronto sustituidas, en el olmo de la encrucijada, por las del rey. Poco a poco el rey compra nuevas tierras, ampliando sus dominios y su reserva de caza.

A partir de 1631, el palacio se modifica. El arquitecto Philibert Le Roy amplía la mansión inicial. En la fiesta de Notre-Dame de 1636 finaliza esta primera fase de obras, pero solo se mejora un poco la vivienda edificada diez años antes, de ahí el coste poco elevado, 213.000 libras: un cuerpo central todavía modesto, dos alas nuevas pero mediocres —una por cada lado—, un conjunto completamente «clásico» alrededor de un patio también muy modesto, cerrado ahora por el cuarto lado por un pequeño pórtico de arcadas adornado con rejas. Cuatro pequeños pabellones adosados a las esquinas exteriores del edificio daban, no obstante, un poco de realce al lugar. Un foso rodeaba el conjunto. Las dependencias, caballerizas sobre todo, delimitaban el antepatio.

Sin embargo, se trata de una modestia relativa. Prueba de ello es el inventario del mobiliario realizado en 1630 tras la muerte de François Montjay, «guardés y guardamuebles de su majestad en su palacio de Versalles»13. El mísero palacio cuenta con al menos veintiséis estancias. En la primera planta, el rey dispone de una habitación, un gabinete, un guardarropa y una sala de recepción, todo ello unido por una galería decorada con un inmenso cuadro: El asedio de la Rochelle (1628). Todas las paredes están cubiertas de tapices procedentes por lo general de Flandes. Representan principalmente a diosas desnudas de la Antigüedad grecorromana y también la historia de Marco Antonio. La habitación tiene un lecho de damasco verde con tres colchones de fustán y cortinajes. En ella hay dos sillas «plegables» y seis «escabeles» similares, tapizados con damasco de rayas, además de una gran mesa plegable y una alfombra de cuero. En el gabinete hay un baúl cerrado con llave y forrado de cuero, así como una gran mesa con unos candelabros de plata y una escribanía en tafilete de Levante. En este gabinete-despacho se encuentran los juegos: tablas reales, trou-madame, ajedreces, loterías, juegos de la oca, juegos del zorro, peonzas y palillos. Sin olvidar un billar completamente nuevo con su tapa, doce bolas, seis tacos y dos mesas de juego a cuatro columnas. En esta sala se encuentran las vestimentas del rey (un traje de terciopelo verde forrado de petigrís y abotonado, porque Luis XIII es muy friolero, incluso en verano; y un traje de damasco verde forrado de tafetán). En el guardarropa se hallaba la «silla de asuntos» y un baúl que disimula un retrete de terciopelo verde y otro de tafetán verde. En el resto de habitaciones hay tapices de Bérgamo con fondo verde, algunos sillones, algunas mesas, camas rodeadas de tafetán gris, algunos baúles y sillas orinal, y a veces un ormoire, es decir, un armario.

En la década de 1630 se acondiciona también el parque, por valor de 42.000 libras, en particular la glorieta de los Cisnes, futuro estanque de Apolo, que se debe al superintendente de Edificios de Francia Sublet des Noyers14. Se multiplican los parterres de flores, que parecen auténticos bordados.

Sin embargo, las chimeneas son de escayola y no de mármol. Los suelos son de cerámica. El mobiliario se enriquece sobre todo con regalos de Cristina de Francia, hermana de Luis XIII, convertida en duquesa de Saboya. Versalles sigue siendo «un palacio adonde el rey va con frecuencia a divertirse cazando», según reza la leyenda de un grabado de Israël Silvestre. Para los contemporáneos, el Versalles de Luis XIII «no es más que una pequeña vivienda de un gentilhombre con entre diez y doce mil libras de renta». Jacques Gomboust, que realiza un gran plano de todas las casas reales, solo dedica a Versalles una pequeña viñeta que encuadra, entre otros, el bonito palacio de Vincennes, auténtico baluarte real.

Luis XIV descubre el amor

Cuando Luis XIV descubre el amor, Versalles es un palacio anticuado que recuerda a la plaza de los Vosgos de su antepasado Enrique IV, de ilustre memoria. Tiene muros de ladrillo rojo, como los palacetes de la susodicha plaza, donde nació madame de Sévigné y donde Víctor Hugo se deleitará escribiendo la biografía de una cortesana muerta víctima de un desgraciado aborto: Marion Delorme15. Las cornisas son de piedra blanca, así como el marco de las puertas y las ventanas. Las pilastras de esquina son también de caliza blanca. Los tejados de pizarra azulada hacen de este pequeño palacio un prototipo de la arquitectura llamada «de los tres colores»: tejados azules, piedra blanca y ladrillos rojos. Azul. Blanco. Rojo. Como si anunciaran los tumultuosos días de 1789, una especie de premonición...

El lugar es tranquilo y sereno, propicio para el amor. Un pueblo apacible enfrente del palacio. Collados y bosques rodean por doquier el viejo palacio de los Gondi, la iglesia de Saint-Germain, a tres leguas, la llanura de Saint-Cyr, futuro dominio educativo de madame de Maintenon, los municipios de Villepreux, Fontenay y Bailly, y los bosques de Marly y de Saint-Germain. Un remanso de paz, descanso y silencio. Un remanso aislado lejos de las camarillas del Louvre y de los chismes de la corte. Los únicos inconvenientes son la «laguna apestosa» y los demás atolladeros de agua y ciénagas hasta la laguna de Clagny, pronto desecada, futuro dominio de madame de Montespan. Saint-Cyr. Clagny. El amor necesita proximidad para crecer, desarrollarse, comprenderse, hacerse y compartirse. La distancia lo mata porque es sinónimo de ausencia y frustración, de deseo insatisfecho, de placeres solitarios.

Ahí, en ese pequeño palacio inalterado desde 1636 hasta 1661, Luis XIV, de veintitrés años, ama a Louise de La Vallière. La campiña, el bosque, la naturaleza, todo contribuye a hacerle olvidar las difíciles horas de la Fronda y el alboroto popular que irrumpió en 1648 hasta su cuarto de niño, en el Louvre.

Luis XIV conoce esta campiña por haberla descubierto a los trece años, en la pubertad, el 13 de abril de 1651, cuando visitó por primera vez su dominio de Versalles y descubrió unos lugares que acabarían siéndole familiares: Saint-Cyr, Marly, Trianón, Noisy. «Uno no se cura nunca de la infancia» (Françoise Dolto). Diez años después, Luis empieza a conocer bien su reino, su palacio del Louvre expuesto a los frondistas, el natal de Saint-Germain-en Laye, el de Vincennes, donde Mazarino encarga criar terneros para el rey adolescente, y el de Fontainebleau, en el corazón de uno de los bosques más bellos del reino. En todos se encuentra como en casa. Luis había visitado la provincia y descubierto el mar en Dieppe en 164716. Lo volvió a ver camino de Burdeos en 1650. Después visitó tanto Dunkerque (1658) como Brouage (1659), Marsella y Tolón (1661). El rey conoció, amó y admiró el palacio del cardenal Mazarino, lleno de pinturas y de obras de arte. Le sedujo Richelieu, esa ciudad debida al primer cardenal y nacida en Turena de la nada y de la imaginación constructora del primer ministro.

Louise-Françoise de La Baume Le Blanc (1644-1710), futura duquesa de La Vallière, es rubia, dulce, frágil y apasionada17. Tiene algo de la timidez de esa madame de La Fayette a la que amó platónicamente Luis XIII antaño, convertida en la madre Angélique, piadosa superiora del convento de las visitandinas de Chaillot. ¡Chaillot! ¡Claro! Nada parecía predestinar a esta muchacha a convertirse en la primera «amante de hecho» del joven soberano. Nacida en el Borbonés, descendiente de la gran nobleza provincial, educada en la corte de Gastón, duque de Orleans —por haberse casado su madre en terceras nupcias con el primer mayordomo del príncipe—, Louise-Françoise es a los diecisiete años (1661) «dama de honor de la casa de Enriqueta de Inglaterra», esposa de Monsieur, hermano del rey. Enriqueta (1644-1670) es bella y frágil, delgada y esbelta, y Luis XIV se interesa tanto por ella que la corte comienza a murmurar que a Monsieur solo le interesan los hombres... «El milagro de inflamar a ese príncipe no estaba reservado a ninguna mujer del mundo» (madame de La Fayette, Histoire de Madame). Enriqueta es seductora: mirada viva, fisionomía agradable, mucho ingenio, un delicioso acento inglés, el arte de la conversación. Luis alberga tiernos sentimientos por Enriqueta, que parece dispuesta a corresponderle. Ambos son «infinitamente amables y ambos nacidos con inclinaciones galantes». Para desviar las sospechas que surgen de la ternura que verdaderamente le despierta Enriqueta, coqueta y frívola, Luis finge entonces una repentina pasión por una dama de compañía de MadameIII, Louise de La Vallière.

¡Es un juego peligroso! Ya Richelieu, para apartar a Luis XIII de los bonitos ojos de Marie de Hautefort, había multiplicado las artimañas, poniendo en su camino a la juiciosa mademoiselle de La Fayette. Según lo cuenta mademoiselle de La Vallière casi veinticinco años más tarde, el affaire comenzó de una forma relativamente análoga. A ella tampoco la elige el rey, sino los que desean alejar a Luis XIV de su joven y demasiado bonita cuñada... A propósito de mademoiselle de La Fayette, Monglat escribe en la década de 1630: «A fuerza de frecuentarla y de verla, empezó a sentir [Luis XIII] afecto por ella y, al crecer esta amistad, ella se ganó su favor». En el caso de mademoiselle de La Vallière el método dio mejores resultados aún.

La adolescente es seductora pero rebelde. El superintendente Fouquet se interesa también por ella. A los cuarenta y seis años, Fouquet, jefe del partido de los devotos, es un peligroso seductor con un gran número de amantes (la marquesa de Plessis-Bellière principalmente), aunque también es verdad que varias mujeres se le resisten, entre ellas madame de Sévigné. Como ella, Louise tampoco cede. Ama en secreto al rey. Arde en deseos por él. El rey es joven, alto (1,80 m), apuesto, seductor, viril. Le gustan el baile, en el que destaca, la caza y las mujeres. «Ella solo soñaba con ser amada por el rey y amarlo», y con ardor se ofrece al joven soberano, desvirgado tiempo ha por una vieja prostituta y casado desde hace un año (9 de junio de 1660), bajo el cálido sol vasco de San Juan de Luz, con María Teresa de Austria (1638-1683), su prima hermana por partida doble.

Despabilado a los dieciséis años por una vieja prostituta

Luis XIV descubre las alegrías del sexo, si no del amor, gracias a una profesional de cuarenta años conocida en la historia como Cateau la Tuerta.

Convertida en baronesa de Beauvais, Catherine-Henriette Bellier, hija de un comerciante de tejidos, Martin Bellier, solo tenía algo a su favor: su lascivia, reforzada por la complacencia de un marido poco celoso. Este último, Pierre Beauvais, él también comerciante de cintas, se sentía lo suficientemente orgulloso de ser el esposo de la doncella preferida de Ana de Austria y aceptaba los devaneos de Cateau (Catherine), experta en lides amatorias y en poner lavativas, muy apreciadas por entonces.

Una vez desvirgado Luis, Pierre Beauvais ve sus tierras convertidas en baronía y de modesto comerciante de moda pasa a ser «consejero del rey». Muy pronto, la pareja cubierta de honores edifica el palacete de Beauvais, en la Rue Saint-Antoine (la actual Rue François Miron). Desde el balcón de este palacete asiste Ana de Austria a la entrada del rey el 26 de agosto de 1660, acompañado de la joven reina, María Teresa de Austria, que, al frente del cortejo real, descubre su capital, su reino y «sus pueblos».

Todos se encuentran allí, en el balcón de la Tuerta, para aclamar a la joven pareja: la reina; Mazarino, del que se mofa el pueblo porque sospecha, sin razón, que es amante de la reina madre; la reina de Inglaterra, Enriqueta (hermana del difunto Luis XIII); su hija, la bonita Enriqueta de Inglaterra (futura Madame y pronto amante del rey, su cuñado); el vizconde de Turena; Louise de La Vallière y la baronesa de Beauvais, confidente de la reina madre y a la que Luis protegerá hasta su muerte en 1689, a los setenta y seis años, prueba de que ella lo había «desvirgado» bien y de que ese primer recuerdo sexual era para él bastante agradable...

Hay que decir que Cateau era una mujer con gran experiencia según Saint-Simon, quien la definió así: «Criatura con mucho ingenio, una gran intriga, muy audaz, que acaparó a la reina madre, y que era más quegalante». Habituada a los «grandes», Cateau —que era, sin embargo, muy fea y tuerta, según el mascarón femenino del palacete de Beauvais, que la representa desdentada y con unos labios negroides— era una mujer experta y con muchos amantes, entre ellos el arzobispo de Sens.

Elegida por Ana de Austria para iniciar a Luis en los placeres de la carne, se empleó en ello con deleite cuando el rey cumplió catorce años y acabó alcanzando su objetivo —¡por fin!— cuando llegó a los dieciséis, lo que le valió dos mil libras de pensión, la concesión de un palacio y un sinfín de privilegios más que quizá fueran reflejo de las inquietudes de la reina madre, preocupada porque su hijo no se pareciera a Luis XIII, casado en 1615 y padre de Luis solo en 1638, por ser muy poco dado al género femenino en general y al sexo en particular...

María Teresa entra en París bajo la mirada de Cateau la Tuerta. Es ingenua, infantil, seria, totalmente sumisa, carente de ingenio, algo gruesa y con las mejillas redondas. Sus grandes ojos azules, su opulenta cabellera rubia, su cutis, su inmenso amor por el rey no bastan para hacer de ella una belleza. Ciertamente, en las nupcias el rey «pareció muy sensible a los encantos de la joven reina» (madame de Motteville18), pero, a pesar de su asidua presencia en el lecho de la reina durante los primeros meses de matrimonio, no pudo resistirse durante mucho tiempo a los impulsos de sus veintitrés años. Le eran especialmente necesarias otras mujeres para olvidar los brazos de sus primeras amantes: Olympe Mancini; su hermana Marie Mancini sobre todo, sobrina de Mazarino, gran amor de juventud; Anne de Rohan-Chabot y Catherine-Charlotte de Gramont. La costumbre de María Teresa de aplaudir por las mañanas nada más levantarse para anunciar públicamente que el rey había cumplido y que se sentía muy satisfecha por ello, acabó por cansar al joven soberano, poco proclive a ser aplaudido como un semental salvaje.

Louise de La Vallière: de la sombra a la luz

Louise de La Vallière quiere una relación en secreto. El rey es adúltero, por lo que comparte el deseo de mantener la relación oculta. Ella no quiere parecer una joven «perdida». Y él, por muy rey que sea, teme a María Teresa, su joven esposa, española y extremadamente celosa, de veintitrés años, como él. Con su terrible acento y su poco dominio del francés, no duda en llamar putas a sus rivales. Y Luis XIV se preocupa por evitar algo aún peor, los reproches de su madre, Ana de Austria, tía de María Teresa. El rey adopta, por tanto, mil precauciones respecto a esta relación «secreta». Los dos amantes empiezan a verse a escondidas en el aposento del conde de Saint-Aignan19, auténtico caballero de novela, pero enseguida prefieren encontrarse más libremente en Versalles, en ese pequeño pabellón de caza levantado por Luis XIII.

En una apostilla al Journal de Dangeau, Saint-Simon20 escribe: «En los primeros tiempos en que el rey era amante de madame de La Vallière y ya no lo ocultaba, la corte estaba en Saint-Germain-en-Laye, y Versalles se encontraba más o menos en el mismo estado en el que Luis XIII lo había dejado, que no era nada. El rey iba una o dos veces por semana con un reducido grupo de personas a pasar una parte del día con madame de La Vallière e ideó un traje (...) bordado con un dibujo especial que regaló a una docena de aquellos a quienes permitía acompañarlo en esos pequeños paseos especiales a Versalles». En 1666, la Grande MademoiselleIV, prima hermana del rey, añade en sus Mémoires: «Íbamos a menudo a Versalles. Nadie podíaseguir al rey sin una orden suya. Esta especie de distinción intrigaba a toda la corte».

Para Louise de La Vallière, el rey acondiciona los jardines, continuando la obra de su padre. Ordena un apeo general del lugar. Compra tierras, incorpora los pueblos de Trianón y de Choisy-aux-Boeufs, y adquiere los señoríos de Vivier y de La Boissière, en los que ordenará levantar la pequeña casa de fieras, heredada de otro gran seductor, Francisco I, que importó de África y de América animales salvajes, leones «y leonas»21.

En el parque de su padre, Luis recibe a veces a toda la corte y despliega con una alegría mezclada con orgullo su amor y su juventud. Todo hombre enamorado necesita mostrar al mundo la suerte que tiene de compartir el lecho con una criatura tan hermosa. Pero una vez acabada la fiesta, Luis quiere quedarse a solas con Louise. Algunos cortesanos empiezan entonces a comprender el gusto del rey por su «mísero palacio» de Versalles. Cansados de dormir por la noche en sus carrozas, algunos cortesanos perspicaces comienzan a construir palacetes cerca del palacio real.

Este empieza entonces a acondicionarse gracias a los esfuerzos iniciales del joven para seducir a su amada. Se coloca un balcón de forja dorado al estilo del de Romeo y Julieta en Verona: el balcón es necesario para la serenata (abajo) y para los suspiros (arriba). En el patio se instalan bustos mirones sobre ménsulas, como si Luis quisiera exhibir a Louise a la vez que la oculta de las miradas de verdad. Estas cabezas de mármol frío con ojos muertos sabrán mantener cerrada su boca de piedra mejor que muchos cortesanos.

El amor abre el apetito. El amor da hambre. Le Vau recibe el encargo de construir unas cocinas. En las dependencias, al norte. El amor necesita espacio, cabalgadas, encuentros frecuentes, a veces furtivos, siempre intensos. El amor es sentimiento. Y es también deseo. Le Vau reconstruye las caballerizas. En las dependencias, al sur. El amor impone el lujo, el confort, el bienestar, el tiempo compartido. Charles Évrard y Noël Coypel empiezan a decorar las primeras habitaciones de los aposentos reales cuando el frío impone a los amantes abandonar los retozos en los jardines y los bosquecillos en pro de las camas con dosel y los fuegos de chimenea.

El amor secreto no existe y no puede existir. El amor necesita ser compartido y, por lo tanto, publicidad. El amor de Luis por Louise era verdadero, puro. Por lo tanto, no podía sino hacerse público rápidamente, y su secreto, con tanto celo guardado, se convierte enseguida en el secreto de toda la corte, respetuosa, divertida y comprensiva a la vez. Sin los rumores, el amor se marchita, privado de sol. Solo María Teresa —como siempre en tales casos— parecía ignorar su infortunio, a pesar de la duda que empezaba a atormentarla.

Era necesaria un alma «caritativa» que informara del asunto a la reina. Siempre se encuentra alguna, en todas las épocas. Permite a los amantes hacer por fin público su amor. Sin ella, el amor secreto acabaría muriendo rápidamente, privado de la luz a la que tiene derecho. Esas almas en realidad no son «caritativas» ni con el marido engañado ni con la mujer escarnecida. Pero sí lo son con el amor, y la vox populi no se ha equivocado al atribuirles ese adjetivo. El secreto, por lo demás, no era tan indispensable. Para Luis XIV no era su primera aventura. Casada y convertida en condesa de Soissons, Olympe Mancini continuó siendo amante del rey, que le hacía frecuentes visitas en su palacete, antes de abandonarla por su hermana Marie, futura princesa Colonna. Olympe, contrariada, decidió entonces escribir a la reina para informarle de la relación del rey con Louise, con la complicidad del conde de Guiche22 y de su nuevo amante, el marqués de Vardes. Aunque la carta no llegó a su real destinataria, una noche de 1662 mademoiselle de La Vallière prefirió ocultar en el convento de Chaillot lo que entonces se llamaba «su deshonra».

El amor auténtico permite todas las audacias. A decir verdad, no las permite ni las anima, pero sí las justifica. Luis, el rey Cristianísimo, recién casado ante Dios en 1660 con la hija de Felipe IV, su tío, monta en su caballo y parte al galope a buscar a su amante. ¿Adónde? ¡A un convento de religiosas! Nunca su pasión fue tan grande, porque cuando uno teme perder al ser amado es cuando el sentimiento llega a su apogeo. Ese amor de Luis por Louise da vida a los personajes ficticios que, bajo forma de retratos, cuelgan hoy de las paredes de los más grandes museos. El joven Luis no lleva todavía el manto de coronación, el armiño y los tacones rojos, y mucho menos la peluca o la mano de justicia que aparecen en el retrato Luis XIV de Hyacinthe Rigaud. Es la mano de Louise lo que va a buscar. De Louise, que vuelve con él con los ojos anegados de lágrimas, el corazón palpitante y un nudo en la garganta. Es el Luis desnudo que ella ama, sin las medias de seda blanca, el manto con la flor de lis y los zapatos de tacón. Solo el amor da vida a su rey, que en ese momento está al principio de su reinado. Mazarino acaba de morir en marzo de 1661. Fouquet está encarcelado en la Bastilla y Colbert acaba de entrar al servicio del rey.

Luis XIV comienza entonces a engañar hábilmente gracias a un doble juego ficticio. Se descubre la farsa. Toda la corte se entera de la existencia de Louise, dieciocho años, amante del rey. Hay que empezar, pues, a darle un estatus sin herir, en la medida de lo posible, los sentimientos de María Teresa. La reina ha dado a luz hace poco y se organiza oficialmente la fête du carrousel para celebrar el nacimiento del delfín, venido al mundo el 1 de noviembre de 1661. En realidad, la fiesta está dedicada a Louise. A Louise, que está embarazada y obligada a ocultar su estado, mientras que María Teresa, la esposa engañada, la esposa públicamente ultrajada, ha dado a luz en público. Así pues, Louise se ve obligada a dar a luz en París en secreto, a escondidas. Obligada a dar la vida cubierta de vergüenza, mientras que María Teresa acaba de darla cubierta de gloria. Ella también ha dado a luz a un varón. Pero el suyo no es el delfín. No es más que un bastardo de padre desconocido. Ese hijo secreto, que recibe el nombre de Carlos, es confiado a Colbert, que lo bautiza —siempre a escondidas— y pide a su esposa que lo eduque. Como si se avergonzara de haber venido a este mundo, Charles prefirió abandonarlo y no murió en la cuna, pero sí «en la edad de la inocencia», a los tres años (1663-1666).

Cinco días después de este primer parto, Louise asiste a la misa de medianoche en presencia de toda la corte con el fin de seguir disimulando la ilegitimidad de ese primer bastardo.

En mayo de 1664, Versalles resuena con la suntuosa Fiesta de los Placeres de la Isla Encantada. Es la primera de las grandes fiestas del reinado. Versalles es el escenario. Para la ocasión se ha edificado un palacio flotante, el de la maga Alcina, en «la gran glorieta», futuro estanque de Apolo. Esta fiesta es una continuación de las fiestas de juventud del rey, en las que este adoptaba el papel de Apolo, dios de la belleza masculina, vestido con un traje de tela de oro y el rostro realzado con una máscara que representaba el Sol naciente (en Le ballet de la nuit, 1653). La Fiesta de los Placeres de la Isla Encantadase celebra oficialmente en honor de las reinas Ana de Austria y María Teresa. Una fiesta familiar, por tanto. Una fiesta basada en apariencia en los vínculos sagrados: los de la sacrosanta familia y los bendecidos por la Iglesia, el bautismo y el matrimonio de Luis. Pero en realidad la fiesta es mucho más «pagana», porque está dedicada, de nuevo en secreto, a Louise.

El 2 de octubre de 1666, Louise, que ha dado a luz a otro hijo nacido de los ardores del rey (Felipe, el 7 de enero de 1665, muerto prematuramente también él, como para no arruinar la fiesta), y luego a un tercer hijo (Luis, el 27 de diciembre de 1665, que sufrirá la misma suerte), trae al mundo a María Ana, futura mademoiselle de Blois (†1739). Esta vez el bebé nace en Vincennes... El rey adúltero se apresura a legitimarla oficialmente: Louise sale por fin de la sombra maldita para tener su parte de sol y, cuando da a luz el 2 de octubre de 1667 a su quinto bastardo real, Luis, conde de Vermandois (†1683), nacido igual que su padre en Saint-Germain-en-Laye, el rey lo legitima también, en 1669, y lo nombra el primer almirante de Francia de su reinado.

El gran pintor Pierre Mignard oficializa entonces la relación. Retrata a Louise con sus dos hijos legitimados por el rey: María Ana, princesa de Conti a partir de 1680 —año en que se casa con Luis Armando de Borbón, príncipe de sangre—, y Luis, almirante de Vermandois. Louise está triunfante. La legitimación de sus dos últimos hijos la «legitimiza» de alguna manera también a ella ante el mundo, es decir, ante la corte. Además, desde mayo de 1667, después del nacimiento de mademoiselle de Blois, Louise ha recibido del rey las tierras de Vaujours, pronto convertidas para ella en ducado de La Vallière. Recibe, pues, el «escabel de las duquesas», lo que le otorga el privilegio de sentarse delante de la reina antes de ir a arrodillarse ante ella.

En 1668 se celebra otra gran fiesta en los jardines de Versalles. Se imponen nuevas obras de ampliación, que comienzan en octubre. Colbert sigue oponiéndose: según él, suponen unos gastos que más valdría mantener en secreto, por lo que recomienda que se paguen los trabajos mediante ordonnances de comptant, es decir, mediante órdenes de pago que el rey da al tesoro sin indicar el destino de los fondos, «con el fin de ocultar el conocimiento» de dichos gastos a la Cámara de Cuentas. Pero las obras avanzan, incluso en plena guerra: durante los años 1661-1674, desde los campos de batalla en los que combate, el rey da órdenes a Colbert acerca del acondicionamiento de Versalles. Le Nôtre diseña los primeros jardines, se excava el gran canal (1668) y se levanta el efímero Trianón de Porcelana (1670-1674). Lo que fuera el picadero de un joven soberano se transforma poco a poco en palacio, pero continúa empañando la reputación del rey, y la de Colbert, tachado por un libelo de «real rufián», porque a él acaba de confiar mademoiselle de La Vallière su primer bastardo. Colbert debe, sin embargo, doblegarse: «Fui ayer a Versalles y a Trianón, donde todas las obras avanzan, por lo que espero que satisfagan a vuestra majestad».

Mientras se remodela Versalles, Louise de La Vallière, que comienza a ser desatendida por el rey, se abandona a los recuerdos.

LA PRIMERA NOCHE DE LA VALLIÈRE

Louise y Luis. El affaire empezó con tintes novelescos, porque el conde (futuro duque de Saint-Aignan23) que favoreció sus comienzos era una suerte de «paladín» de otros tiempos, cómplice de los amores de su señor, organizador de los Placeres de la Isla Encantada y otras grandes fiestas de juventud del rey. Poeta apreciado, hasta el punto de ser elegido miembro de la Academia Francesa (1663), experto en el arte del madrigal, organizador de carruseles, autor de innumerables cartas galantes, amable falsario capaz de escribir «en lenguaje antiguo», lo que sigue es lo que él habría podido contar acerca de la primera noche de mademoiselle de La Vallière y el rey, como si ella misma le hubiera confiado sus impresiones después del encuentro o antes de retirarse al convento...

Todo comenzó en una capillita sombría24. Olor a incienso. Una joven vestida de negro arrodillada ante una estatua de san Sebastián25. Su figura esbelta y agraciada que destacaba sobre el fondo inmaculado del altar. Una joven que rezaba; sus labios se movían silenciosamente, se comunicaba con Dios. Los santos la observaban desde sus hornacinas. Con los ojos llenos de tristeza, porque los mártires sabían muy bien que Dios permanecería indiferente a la sensualidad de su boca, que repetía: «Padre nuestro»; ni siquiera repararía en la belleza inocente de su propia criatura.

La joven rezaba y lloraba, se sentía bien en la oscuridad de esta capilla, lejos del mundo, lejos de la muchedumbre, lejos de las preocupaciones mundanas26. Imploraba al Omnisciente, al Todopoderoso; le pedía que le enviara una señal, una mínima señal para indicarle el camino que debía seguir27; pedía a los santos que le susurraran una palabra, solo una, para mostrarle la dirección adecuada, pero los cuerpos heridos de los mártires ya no eran capaces de volver a sentir el dolor humano y el Todopoderoso no dijo nada más que una frase: Vanitas vanitatum et omnia vanitas. ¿O a ella le pareció oírla?

La joven era Louise de La Vallière, diecisiete años recién cumplidos, ingenua, romántica y devota. Sus mechones rubios y rebeldes escapaban de su mantilla-prisión. Llevaba apenas tres meses en la corte y sus cabellos rubio ceniza y la dulzura de su mirada azul ya causaban estragos. Los corazones más nobles eran seducidos por su inocencia; los hombres más poderosos del reino, como Fouquet, quedaban fascinados ante su encanto, lo mismo que el joven rey28...

Su apuesto Luis, al que tanto amaba, al que había visto por primera vez29 en el cortejo nupcial que conducía al rey y a su esposa María Teresa30 hacia la felicidad todavía vedada a la joven espectadora. Ese día Louise se enamoró perdidamente de Luis. Veía una señal en el hecho de llamarse igual que él. «Luis. Louise», se repetía a sí misma, aunque sabía perfectamente que su amor era imposible...

Y ahora, de pronto, sus sueños más inconfensables podían hacerse realidad. El joven rey se había fijado en ella, de modesta cuna y, a decir verdad, no demasiado agraciada31, pero sí lo bastante como para seducir al más deseable, al más grande, al más apuesto de todos los hombres.

Louise rezaba y lloraba, porque siempre había querido consagrar su vida a Aquel cuya gracia y autoridad incontestables eran superiores a todo, incluso a las de Luis. Sin embargo, mientras imploraba al Padre, no hacía nada más que pensar en uno de sus hijos... «¿Debo, Padre mío, huir inmediatamente de la corte para ser vuestra más humilde servidora?», preguntaba al cielo, vacío y mudo. La palabra «corte» le recordó la imponente figura del más majestuoso de los reyes. Miraba la paloma del Espíritu Santo rozando ligeramente con su alita el brazo de la Virgen y le recordaba la mano de Luis tratando de rozar su cuello al pasar junto a ella32. Unos escalofríos recorrieron el cuerpo de la joven. «¿Sintió la virgen María la misma emoción?».

Louise se asustó ante sus propios pensamientos, casi blasfemos. «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo», se persignaba arrodillada. «El soplo del Espíritu Santo... ¿Fue tan delicioso para ella como lo fue para mí el soplo de Luis que sentí en mi rostro el otro día? Oh, cómo deseé captar esa esencia etérea, aspirarla y conservarla preciosamente dentro de mí, como si hubiera atrapado el alma de mi bienamado».

Sin embargo, en el rostro de María no veía el éxtasis, sino el dolor de la Anunciación... «La Pasión es dolor, lo sé. Padre mío, no me castiguéis demasiado severamente por la pasión de mi vida. No amaré a ningún otro hombre aparte de a él y a Vos33, y tarde o temprano volveré a Vos. Aprenderé a amar, aprenderé a sufrir y quizá os comprenda mejor... Perdonad mis pecados».

Louise se alzó y abandonó precipitadamente la capilla. Le esperaba una noche muy especial... en el palacio de Fontainebleau. Allí se había construido expresamente un magnífico teatro de verdor para los espectáculos que debían ser representados ante el joven rey. Esa noche, la corte admiraba el ballet llamado La impaciencia, en el que se cantaban estos versos304:

Somos felices en demasía,

Bella Iris, ¿qué os parece?

Henos aquí a los dos juntos,

Hablando el uno con el otro;

La noche con sus sombríos velos

Cubre nuestros ardientes deseos.

Y el amor y las estrellas

Son nuestros secretos confidentes.

Mi corazón está bajo vuestra ley

Y no puede amar a ninguna otra;

Dejadme ver en el vuestro

Lo que siente por mí.

La noche es tranquila y profunda,

Todo está perfectamente en orden.

El descanso del mundo

Asegura nuestro descanso.

El rey se hallaba sentado en primera fila35, y un poco más allá, Madame Enriqueta36 y Louise de La Vallière, su dama de honor. La princesa de Inglaterra estaba casada con el hermano de Luis XIV, Felipe de Orleans37, que, para gran desesperación de su madre, Ana de Austria, prefería los encantos de los muchachos a los de las muchachas bonitas. Mientras que Monsieur solo se interesaba por su mujer para dejarla embarazada, a su hermano mayor, Luis, le dejaron absolutamente seducido los encantos de Enriqueta, bella, atrevida, ágil y cultivada. Sus ojos negros expresaban tanto deseo de gustar que todos los hombres experimentaban su efecto38.

Luis lanzó dos o tres miradas furtivas a ambas jóvenes. Louise enrojeció y Enriqueta, coqueta, le respondió con una sonrisa, estaba absolutamente segura de que esas pequeñas atenciones iban dirigidas a ella. «¡Oh, pobre Louise! Yo creo que está locamente enamorada de Luis. ¡Si supiera a qué juegos cortesanos se halla entregado!», pensaba Madame. «Cómo hubiera podido imaginar que un día me enamoraría de esta dama de honor de Enriqueta que en principio solo debía ser la tapadera de nuestras relaciones», pensaba el rey.

En efecto, con sus escapadas nocturnas, sus baños e incesantes fiestas, Luis y su cuñada empezaban a dar que hablar... En esta época todavía era posible oponerse a la voluntad del rey. Luis no quería problemas ni con su madre ni con María Teresa, su esposa. Para acallar los incipientes rumores, Enriqueta le propuso elegir una mujer de su séquito que pudiera servir de «tapadera», de «pantalla», como se decía, o de «sujetavelas». Dicha mujer debía ser casta para no caer la primera noche en los brazos de Luis; debía resistir a los requiebros del rey, porque solo debía servir de diversión39.

Louise de La Vallière, tímida, dulce, ingenua, un poco coja, respondía perfectamente a los criterios buscados. Enriqueta no veía peligro alguno en su dama de honor. Louise no estaba a su altura, de modo que no podía considerarla una rival40.

Louise de La Vallière era incapaz de estar atenta al espectáculo. Esa noche debía encontrarse con el rey en su cama41. Louise miró a la bella inglesa. No llegaba a comprender por qué el rey, que parecía tan enamorado de Madame hacía solo dos semanas, de pronto la elegía a ella de entre todas las mujeres bonitas del reino, todas ellas dispuestas a convertirse en sus amantes. ¿Por qué la había escogido a ella?

Louise se preguntaba por qué Enriqueta parecía tan indiferente a los cambios producidos en el comportamiento de Luis. Madame no era de las que renuncian fácilmente. Louise recordó las conversaciones que había mantenido con ella42. Ambas tenían la misma edad, pero Enriqueta era más experimentada y audaz. Se veía en sus ojos negros, y a ello se debía que tantos hombres se sintieran atraídos por esa ninfa que, ya a los diecisiete años, prometía los placeres que solo una mujer madura puede procurar.

Madame se burlaba a menudo de su dama de honor, de que fuera virgen43 y no aceptara las proposiciones de «conocerse un poco mejor» por parte de los hombres que la cortejaban. «Quieres conservar tu virginidad para tu futuro esposo», decía Enriqueta de Orleans, «de acuerdo, pero ¿sabes?, ¡hay otras muchas maneras de satisfacer a un hombre y... tu curiosidad44!». Louise enrojecía, y Madame reía sarcásticamente: «Lo fundamental es que nadie lo sepa... Búscate un hombre que no alardee demasiado de ello. Podría incluso aconsejarte uno o dos. La única condición es que nadie debe estar al tanto de vuestros retozos». «Pero ¡Dios sí que lo estará!». «¿Dios? Dios, querida mía, no dejará que corran rumores».

Louise no miraba el espectáculo. Observaba al rey, a su apuesto rey. Tomó la decisión de convertirse esa misma noche en su esposa secreta, aunque lo ignoraba todo acerca de la «ceremonia». No habrá cortejo nupcial, ni bonito vestido, ni mujeres que la desvistan, que le den consejos íntimos y la preparen para la llegada de su esposo. «Yo os amo, rey mío», pensó Louise, «no me importa no tener nada; ¡ni una fiesta magnífica, ni un bonito vestido de boda, ni una iglesia llena de flores! Dios nos acoge desnudos y pobres; el amor nos espera, puro y sencillo. Ya os he dado mi corazón, rey mío; ¿qué vale nuestro cuerpo en comparación con nuestra alma? Os recibiré, mi señor, esta noche...».

En cuanto a Luis, por primera vez en su vida se sintió amado sin cálculos de por medio45. Habría deseado invitar a su bienamada en un marco idílico; construir un palacio para su querida —será el de Versalles—, pero allí, en Fointenebleau, esa noche solo podía ofrecerle el aposento del hombre en quien el rey tenía depositada su confianza: el conde de Saint-Aignan46. De ese modo, Louise de La Vallière aguardaba al rey en una estancia que contrastaba con el lujo de los grandes aposentos ocupados por la familia real. A medianoche llegó el rey. Tomó a Louise en sus brazos. Le besó la boca, los ojos, el cuello. Su mano ágil, a la que nada se resistía, consiguió desabrochar con una rapidez desconcertante el estrecho corsé de la joven. El vestido le cayó hasta la cintura. Louise ocultó sus pechos desnudos con sus brazos. Luis, por una vez, no tenía prisa. Se quitó la ropa e hizo que Louise se volviera hacia él a la luz de las velas. Una vez desaparecido el pudor de su cuerpo desnudo, ella le devolvió ardientemente los besos. El sentimiento de la ignominia, ligado a los placeres carnales, que la religión imponía a Louise se desvaneció ante la vista del deseo del hombre. La joven cedió. La ardiente pasión del hombre la embriagó. La inocente no sabía a qué atenerse. Le sorprendió una extraña sensación. «El dolor y el placer nos alejan de nuestro espíritu etéreo a causa de nuestra carne», pensó. «Sin embargo, el dolor nos acerca a Dios, mientras que el placer nos acerca a lo divino...». El dolor no se hizo esperar. Lo divino todavía no había sido alcanzado; el placer femenino es una larga pendiente que hay que escalar entre dos.

Grandeza y decadencia.Amor y desamor...

Durante esos trece años (1661-1674), Louise conoció todas las fases del amor y pasó del modesto estatus de «dama de honor de la casa de Enriqueta de Inglaterra» a tener el título de favorita del rey. Ana de Austria, preocupada por la situación, se vio obligada a exponer al rey «todo lo que debía a Dios y a su Estado». La reina madre no cesó de advertir a la joven soberana y de repetirle que debía temer «que mucha gente se sirviera de ese afecto [por La Vallière] para crear intrigas que algún día podrían llegar a perjudicarla». Suegra atenta, además de tía de María Teresa, Ana de Austria llegó a rogar al rey «que la ayudara a ocultar su pasión a la reina [embarazada en 1661], por miedo a que su dolor pudiera tener demasiados efectos perjudiciales para la vida del hijo que llevaba en su seno» (madame de Motteville). Louise pasó así de la pasión a la culpabilidad, del amor loco a la toma de conciencia, del placer físico a la vergüenza moral, de ahí quizá su aparente timidez, que no era más que el reflejo de su malestar, nacido de su profunda religiosidad.

Ciertamente hubo grandes y buenos momentos. El sexo y las fiestas en Versalles. Como aquella tan grandiosa de 1664, con sus conciertos, intermedios musicales, carruseles, cabalgadas, carreras de anillo, loterías, fuegos artificiales y sus sorprendentes «colaciones adornadas con máquinas» en el agua —monstruos marinos y ballenas articuladas—, todo en un decorado barroco, entre pórticos, arcos y otras arquitecturas formadas por plantas, con trajes portentosos y múltiples instrumentos: violines, trompetas, flautas, clavecines, tiorbas y timbales. Hubo los albores del amor y el resplandor que lo acompaña. Un palio azul salpicado de flores de lis de oro y exquisitos manjares. Todo ello duró nueve días, del 5 al 14 de mayo de 1664. Entonces el rey solo tenía ojos para Louise, sentada a la mesa real durante las cenas y los refinados almuerzos. Louise fue la reina de la fiesta, la reina de Versalles. «Todos los cortesanos estaban enfadados porque el rey no se ocupaba de ninguno de ellos, y madame de Guise y madame de Elbeuf [provenientes de casas ducales] casi no tenían ni un hueco donde resguardarse» (madame de Sévigné). Al no estar alojados en el palacio (todavía demasiado pequeño) y ante la dificultad de encontrar albergue en el vecino pueblo de Versalles, ni siquiera un cuarto de huéspedes, los asistentes no podían más que sentir celos de la joven Louise, cómodamente instalada.

Louise tuvo sus momentos triunfales. También su hermano, el marqués de La Vallière, fue festejado en 1664. En los disfraces que les adjudicaron a cada uno de ellos, él recibió como armas un fénix sobre una pira a la que el sol prendía fuego, con estas palabras simbólicas como lema: Hoc Juvat uri («Es un placer ser quemado por semejante fuego»). Isaac de Benserade llegó a componer para el joven marqués este poema: «Algunos bellos sentimientos que la gloria nos concede / Cuando estamos enamorados en el más alto grado, / Morir entre los brazos de una hermosa persona / Es de todas las muertes la más dulce para mi gusto». El marqués ganó incluso la carrera del anillo, y recibió de manos de Ana de Austria una espada de oro adornada con diamantes y hebillas de talabarte.