Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Renaissance du livre

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

Résumé : Elles se prénomment Christiane, Anne, Elise, Geneviève, Denise ou encore Pascale. Leur point commun ? Le Congo. Certaines étaient hôtesses de l’air, d’autres avaient rejoint les ordres ou suivi leur mari. Elles vivaient tantôt au plus profond de la brousse, sans eau ni électricité, tantôt en ville, côtoyant le peuple congolais.Dans Une jeunesse au Congo, Dominique De Mets porte la voix de ces femmes dont le rôle, au sein de notre histoire coloniale, était tombé dans l’oubli. Les histoires que vous découvrirez se sont principalement déroulées entre 1950 et 1960. Durant cette décennie, toutes y ont vécu une vie riche et trépidante. L’Afrique et l’inconnu en toile de fond, loin de tous ceux qu’elles connaissaient et aimaient, ces femmes entamaient leur vie d’adulte.Ces témoignages nous convient à un passionnant voyage dans le temps, jalonné de souvenirs émouvants et d’anecdotes désarmantes, de joies et de difficultés partagées. Auteurs : Quand Dominique De Mets repense à son enfance, elle se souvient des récits que son oncle et sa tante lui faisaient du Congo. Tous deux avaient en effet vécu à Léopoldville, Élisabethville ou encore Matadi. Le « microbe du Congo » n’allait plus jamais la quitter.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 213

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Dominique

De Mets

Une jeunesse

au

Congo

Avenue du Château Jaco, 1 – 1410 Waterloo

www.renaissancedulivre.be

fRenaissance du Livre

l@editionsrl

Une jeunesse au Congo

Couverture et mise en pages : Philippe Dieu (Extra Bold)

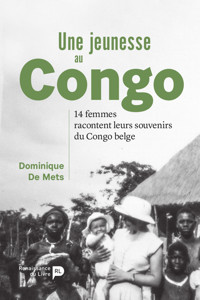

Traduction : Stéphanie Dubois ([email protected])Photographie de couverture : Geneviève Corin

Portraits des témoins : Erik Broeders

isbn : 978-2507-05523-3

© Renaissance du livre, 2017

Tous droits réservés. Aucun élément de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans une banque de données ni publié sous quelque forme que ce soit, soit électronique, soit mécanique ou de toute autre manière, sans l’accord écrit et préalable de l’éditeur.

« Au départ de Léopoldville, j’ai d’abord rejoint Kikwit au moyen d’une camionnette. Je me souviens encore que j’étais assise sur le toit. En plein air. Je me suis demandé où j’avais atterri et où je me trouvais. Tout ce que je voyais n’était que brousse. Dans les villages, les Congolais venaient tous nous saluer. Je ne parlais alors que trois mots de kikongo : inga et ve – oui et non –, mais aussi mbóté – bonjour. »

(Sœur Pascale Polfliet, 92 ans)

Avant-propos

J’étais une petite fille d’à peine 6 ans, assise à la table de la cuisine avec ma tante et mon oncle, chacun avec une tasse de thé. Ils avaient vécu à Léopoldville, Élisabethville, Matadi, mais aussi au plus profond de la brousse. En fait, partout où des pistes d’atterrissage devaient être construites pour la Sabena, compagnie au sein de laquelle mon oncle était mécanicien de bord, tandis que ma tante travaillait comme secrétaire.

Je pouvais écouter leurs récits au sujet du Congo pendant des heures et m’évader ainsi en rêve. Souvent divertissants – comme lorsqu’ils racontaient l’histoire de ces quelques Congolais qui tentaient de transporter un bloc de glace à pied sous une chaleur étouffante –, ils se montraient aussi touchés et émus de la gentillesse et de l’amour qu’on leur avait partout témoignés là-bas. Mon oncle retenait alors ses larmes, mais je parvenais à les déceler. Sans que je leur pose des questions, ces moments partagés allaient me marquer à jamais.

C’est l’image la plus nette que j’aie de mon enfance, un souvenir qui me revient facilement en mémoire. À l’époque, je ne savais pas encore que le « microbe du Congo » allait se nicher si profondément en moi et ne plus jamais me quitter. Ce n’est qu’après le décès de mon oncle et de ma tante que les questions ont surgi.

Mon père aussi était allé au Congo en 1955. Il avait alors 17 ans et travaillait déjà pour la Sabena. Cette année-là, il est parti en vacances chez son parrain Henri, qui était adjudant-chef à la Force publique du Congo belge. En descendant de l’avion, un jeune homme noir s’est avancé vers mon père pour lui porter ses valises. Mon père a sorti la main de sa poche pour saluer le jeune homme, mais a été rapidement freiné par sa marraine, réceptionniste à l’hôtel Regina de Léopoldville : « Non, Henri, tu ne peux jamais serrer la main des Noirs ! »

L’indépendance fut déclarée peu après et un exode massif des Belges s’ensuivit. Dès le départ, « notre colonie » avait suscité la polémique : était-ce un projet bien intentionné ou une histoire scandaleuse ? Soudain, un chapitre de l’histoire belge connaissait une fin abrupte et définitive. Pour de nombreuses personnes, l’accueil au retour en Belgique fut tout sauf une expérience positive.

L’histoire de notre colonie est avant tout une histoire d’hommes qui n’ont pas laissé une image très flatteuse ensuite. Il s’agit cependant de notre histoire coloniale. Les faits et les événements de l’époque sont pour la plupart bien connus, mais je ne trouvais aucune réponse à l’une de mes questions : quelle fut la vie de ces femmes qui partaient au Congo ? Je devais partir en exploration, voyager dans le temps, me plonger dans les récits de ces femmes et pénétrer au plus profond du Congo. J’ai rencontré plusieurs de ces femmes qui avaient vécu dans notre colonie et, mue par une énorme curiosité, je leur ai posé toutes sortes de questions.

Dans ce livre, je porte leurs voix. L’expérience fut fantastique, même si, au début, j’avais une certaine appréhension. « Je n’ai encore jamais écrit un livre », ai-je ainsi avoué à Oda Vandeputte. « Voilà qui tombe bien, me répondit-elle, car je n’ai encore jamais donné d’interview. Entre nous, cela devrait donc coller ! » La glace était ainsi brisée et, en outre, il allait s’avérer qu’Oda avait parfaitement raison. C’est le résultat de ces entretiens que vous allez trouver dans ce livre, des entretiens qui font transparaître une image précise et surtout honnête d’une colonie qui allait connaître une fin sans gloire au grand regret de tous.

Les histoires relatées dans ce livre se sont principalement déroulées entre 1950 et 1960. Toutes sont vraies et mettent en lumière le rôle oublié de ces jeunes femmes belges parties au Congo. Durant une décennie, dans un décor tropical, toutes ont vécu une vie riche et trépidante. Au côté d’un peuple congolais qui était, à leurs yeux, très docile, elles découvraient ainsi une nouvelle culture pétrie de traditions et apprenaient à parler des langues étrangères. Mais l’aventure congolaise de ces femmes n’a jamais été estimée à sa juste valeur. L’Afrique en toile de fond, loin de tous ceux qu’elles connaissaient et aimaient, ces femmes entamaient ainsi leur vie d’adulte. Entourées par la sympathie des Congolais et des Européens installés au Congo, des coloniaux et autres qu’elles ne connaissaient pas, mais qui allaient bientôt remplacer leur famille. En partant pour le Congo, la plupart de ces jeunes filles ne poursuivaient pas un rêve d’adolescente, ne répondaient pas à un désir profond. Leur choix n’était pas éclairé. Ces jeunes filles de 20 ans ne faisaient simplement que suivre leur mari. Les sœurs, pour leur part, poursuivaient bien un but, mais toutes partaient pour une terre lointaine et inconnue.

Il n’est pas étonnant que ces femmes aient aujourd’hui beaucoup de choses à raconter. Ce qui fut plus surprenant, c’est qu’après toutes ces années et à leur âge respectable, elles allaient livrer un récit clair et passionné de tous ces événements vécus dans le passé. Ces femmes m’ont fait faire une large visite guidée à travers la vie quotidienne du Congo belge, m’ont offert un voyage de découvertes rempli de souvenirs émouvants, de récits profondément humains et d’anecdotes désarmantes. À travers leur franchise et leur enthousiasme, j’ai appris à connaître le monde dans lequel elles évoluaient, un monde rempli de joie, mais aussi de peine. Leurs histoires, elles me les ont racontées comme si elles s’étaient déroulées la veille. Tout était précis, détaillé et exalté.

Les femmes que j’ai appris à connaître grâce à ce livre ont vécu deux vies à part entière. Je leur suis reconnaissante de m’avoir permis de plonger dans « leur » Congo sans aucune réserve. Citadines, sœurs en mission ou broussardes, ces femmes ont dû attendre toute une vie avant de pouvoir exprimer ce qu’elles avaient à dire. Dans ce livre, c’est l’histoire de leur première vie que nous lisons, une histoire qui a en commun un sentiment sincère et profond de gratitude. De la gratitude pour tout ce à quoi elles ont pu prendre part, pour le meilleur et pour le pire.

Je dédie ce livre à Simonne, Oda, sœur Walburge, sœur Pascale, sœur Jeanne, Christiane, Denise, Geneviève, Michèle, Christiane, Anne, Elise, Monique et Anne-Jacqueline, mais aussi à toutes ces femmes dont l’histoire ne sera jamais lue. Cela fut un honneur de pouvoir porter votre voix alors que vous étiez à l’automne de votre vie. Prenez soin de vous !

Simonne

Blanchart

Née à Oud-Heverlee en 1931

Simonne a grandi à Louvain. De 1953 à 1961, elle a vécu avec son époux à Élisabethville, dans la province du Katanga ; elle y aura deux enfants. Elle vit aujourd’hui à Blanden.

Se marier pour pouvoir partir

Je me suis mariée dès que j’ai eu 21 ans, principalement pour pouvoir partir au Congo avec mon époux, qui pouvait y trouver un emploi de technicien sur machine. Alors qu’il travaillait dans la région de Louvain, il a vu un jour une annonce qui recrutait des travailleurs pour le Congo. Il m’a demandé si je voulais le suivre et je n’ai pas hésité : j’allais partout où il allait. C’est ainsi que nous sommes partis de l’autre côté du globe. Mon mari a été embauché par Matermaco, une filiale de l’Union minière qui construisait des routes au Congo. Il s’occupait de la révision et de l’entretien des grands engins, tels les bulldozers et décapeuses. Ces machines arrivaient démontées par le train dans une gare locale. Mon mari et son équipe d’ouvriers du coin devaient les remonter. Il partait parfois pendant des semaines et je me retrouvais alors toute seule à la maison. Au début, c’était difficile, mais au fil du temps, j’ai fini par m’y habituer. Nos deux aînés sont nés au Congo, j’avais donc largement de quoi m’occuper.

Un vol en solo

Le contrat de travail de mon mari stipulait que je pouvais le rejoindre au bout de six mois, mais il souhaitait que je le rejoigne déjà au bout de quatre mois. J’ai donc pris l’avion pour Léopoldville, toute seule, avec armes et bagages. Le Congo est un pays immense, depuis Léopoldville, j’en avais encore pour un jour de vol à bord d’un petit avion d’une compagnie locale. Après une escale à Luluabourg, je me suis envolée pour Élisabethville où mon époux avait déjà une maison. Nous vivions chaussée de Kasenga, à la périphérie de la ville, là où l’entreprise qui l’embauchait louait des meublés pour son personnel et leurs familles.

S’adapter

La première chose à laquelle j’ai dû m’adapter, ce fut la chaleur, alors même qu’en juillet, nous étions pourtant à la saison « froide ». Je voyais que tout le monde portait une veste et m’interrogeais : « Comment est-ce possible ? Il fait pourtant chaud. » Un an plus tard, je m’étais faite aux températures et j’avais également froid durant les mois d’été si je ne mettais pas de veste.

Une autre nouveauté, c’étaient ces Noirs que je voyais partout – il n’y en avait pas encore en Belgique à l’époque.

Je ne soutenais pas la politique belge. La population locale avait plus de difficultés que nous. À mon époque, les écoles n’étaient pas encore mixtes. Le collège Don Bosco était réservé aux garçons blancs et l’institut Marie-Josée aux filles blanches. Même l’hôpital était réservé aux Blancs. Je ne trouvais pas cela juste.

Mais celui qui avait du travail était raisonnablement bien payé. Même les hommes qui travaillaient pour mon mari vivaient de manière relativement confortable. J’éprouvais parfois de la pitié, jusqu’à ce que je comprenne qu’ils étaient contents de ce qu’ils avaient. Ils avaient leurs propres coutumes, et cela leur suffisait. Ils riaient, dansaient et chantaient. Je n’ai jamais rencontré de difficultés avec les Congolais. Et mon mari n’en a pas plus rencontré avec son personnel.

Il y eut bien des pillages après l’indépendance, mais c’est quelque chose que je peux encore comprendre. « Bwana » était parti, le temps était venu de tout cambrioler. Heureusement, nous avions déjà emballé et envoyé pas mal de choses en Belgique.

Les Congolais vivaient dans des cités, mais il y avait une « boyerie » à l’arrière de notre maison où quelqu’un a toujours habité à nos frais. Nous lui fournissions l’eau et l’électricité et, en échange, cette personne entretenait notre jardin, rien de plus.

Des hommes se présentaient chaque jour à la porte pour du travail (« Kasa »), tandis que les femmes venaient avec des légumes qu’elles avaient cueillis elles-mêmes (« Madame, boka » ou « kanange » – des noix). J’étais à la maison, mais je laissais ma fille aller leur ouvrir la porte et leur dire que j’étais au Bon Marché. Elle leur demandait toujours quelques noix et bien qu’elle leur parlait en néerlandais, une langue que ces femmes ne comprenaient pas, elle parvenait toujours à en obtenir.

Ignace était le meilleur

À la maison, j’avais l’électricité et l’eau courante. Lorsqu’il y avait des problèmes, la société envoyait immédiatement quelqu’un pour effectuer les réparations. Ignace, « mon » boy, faisait le ménage et le repassage. Ignace m’était d’un grand secours dans l’entretien de la maison. Je faisais la cuisine moi-même, mais il était aussi capable de bien s’en charger. Lorsque j’ai été enceinte de mon deuxième enfant, incapable de porter mon aîné, Ignace a pris le relais. Il préparait les biberons et changeait mon fils. Il était le meilleur.

Pas le temps de s’ennuyer

Avant mon départ, j’avais acheté une machine à coudre électrique à Louvain – une nouveauté à l’époque. Au Congo, je me faisais donc moi-même mes vêtements, mais aussi ceux des enfants. Entre la couture, la cuisine, les enfants et les sorties « en ville », je ne m’ennuyais jamais.

Un boulanger venait nous proposer du pain à domicile et nous pouvions aussi acheter des légumes ou du lait de la même manière. Pourtant, je prenais souvent la voiture pour me rendre en ville et y faire des courses. J’emmenais les enfants, qui étaient alors encore trop jeunes pour l’école. Le soir, les magasins étaient éclairés et nous faisions parfois une petite balade ou en profitions pour aller boire quelque chose au Palace. Il y avait quelquefois des fêtes, mais on ne peut pas parler de « vraies » sorties. Nous allions également pêcher ou nager avec des amis. L’Union minière mettait une piscine à disposition de son personnel et il y avait aussi le Lido à la périphérie de la ville, un complexe avec piscine. De mon côté, j’ai appris à nager à Katofio, dans un lac situé dans la brousse.

Tante Thérèse et oncle Louis

L’après-midi, nous allions d’ordinaire en visite chez des amis où les enfants pouvaient jouer ensemble. Le soir, des amis qui avaient dû laisser leur fils en Belgique chez leurs parents venaient parfois nous saluer. Ils étaient de ce fait aux petits soins pour nos enfants – ceux-ci les appelaient même tante Thérèse et oncle Louis. « Nous ne pouvons pas dormir si nous n’avons pas vu vos enfants », disait tante Thérèse. Du coup, ils venaient boire un verre le soir à la maison. Tante Thérèse et oncle Louis ne sont plus de ce monde. Ils étaient nos amis les plus proches.

Correspondre par lettre

Je recevais du courrier en provenance de Belgique chaque semaine. J’en envoyais aussi beaucoup. Mon frère et ma sœur trouvaient cela fantastique. Ils devaient bien s’amuser à la lecture de mes lettres, car je leur racontais toujours les bêtises des enfants ; apparemment, mes lettres étaient rapidement usées par la lecture. J’avais parfois la nostalgie de la Belgique, surtout quand il se passait quelque chose dans la famille – encore un événement que nous venions de rater… Nos journées étaient cependant tellement remplies que ce sentiment de nostalgie s’estompait bien vite…

La cheminée s’effondre

Les soucis semblaient loin au Congo. Au réveil, nul n’avait besoin de se demander s’il allait faire beau, car le soleil brillait tout le temps. Enfin, presque. Il arrivait parfois qu’il pleuve, mais tout séchait très rapidement. Nous vivions plus difficilement les orages, voire les ouragans. L’une de ces tempêtes a même détruit notre maison. Après avoir traversé le plafond, la cheminée s’est effondrée sur le dos de mon mari. En proie à la peur, je voulais m’enfuir à l’extérieur avec mon bébé de neuf mois, mais mon époux a hurlé : « Non, non, à l’intérieur, à l’intérieur, va sous le lit, sous le lit ! » Nous nous y sommes cachés jusqu’à ce que la tempête soit passée. « Mammi, je suis blessé », me dit mon mari. J’ai cru que son dos était en sang, mais heureusement, ce n’était que de la boue. Il avait quand même deux vertèbres fracturées. Notre auto n’ayant pas été endommagée, nous sommes ensuite partis chez nos amis les plus proches, au cœur de la nuit. Des arbres avaient été arrachés et barraient la route, si bien que notre docteur – le docteur Callon – était incapable de se déplacer. En réalité, mon mari aurait dû être hospitalisé, mais il est simplement resté alité chez nos amis. Ceux-ci nous ont hébergés jusqu’à ce qu’un autre logement nous soit attribué. Dans l’intervalle, je suis à nouveau tombée enceinte. Ce fut un épisode difficile : toute notre vie avait été saccagée par une tempête. Ici, en Belgique, les orages ne sont rien en comparaison des tempêtes congolaises. Les orages belges ne me font désormais plus peur.

Des dangers de la brousse

Mon époux avait des collègues qui allaient parfois chasser, une activité à laquelle il avait envie de participer. Il m’a demandé si je n’y voyais pas d’inconvénient. Puis un samedi, il a acheté un fusil et m’a dit : « Je vais faire un bout de chemin dans la brousse pour le tester. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais quelques heures plus tard, il n’était toujours pas de retour. La nuit est tombée rapidement – dans ces régions, il fait noir en un quart d’heure dès 18 heures. J’ai commencé à m’inquiéter, car mon mari était parti tout seul avec son fusil. On ne trouvait pas d’animaux sauvages à proximité de la ville, pour en débusquer, il fallait aller dans la brousse des kilomètres plus loin. Je suis sortie sur ma barza – le nom qu’ils donnaient à la terrasse là-bas –, dans l’attente de son retour. Les véhicules défilaient les uns après les autres, mais aucune trace de mon époux. Et il était déjà 21 heures.

Il y avait encore de la lumière dans la maison en face de chez nous. J’ai frappé chez ces gens et leur ai demandé de l’aide. Heureusement, le père de famille m’a reconnue et m’a offert son aide. Après avoir parcouru cinquante kilomètres dans la brousse avec lui dans sa camionnette, j’ai vu une auto dont j’ai reconnu les phares. Mon mari n’en croyait pas ses yeux quand il m’a vue dans cette camionnette. Il ne lui était par bonheur rien arrivé, mais il s’était aventuré trop loin dans la brousse et le retour n’avait pas été simple à cause du mauvais temps. Grâce à cet incident, nous sommes longtemps restés amis avec les voisins qui nous avaient alors aidés. Mon époux n’a plus jamais été aussi loin, mais il a continué à chasser pendant son temps libre. J’ai encore de nombreuses photos qui en témoignent, avec les cochons sauvages ou le serpent qu’il avait tués. Ce serpent avait une antilope dans la gueule.

Durant une partie de chasse avec des amis, mon mari a eu très peur. Bien qu’habitués à cette activité et ayant déjà vu un lion, cette fois, ils ont été arrêtés de manière inattendue par un troupeau d’éléphants. Accompagnés de petits, les éléphants étaient plus agressifs qu’à l’accoutumée. Et si un éléphant ne voit peut-être pas loin, il a par contre un incroyable odorat. Mon mari et ses amis ont alors couru pour sauver leur peau. Ils ont d’abord pensé grimper dans un arbre, mais aucun arbre ne semblait « grimpable ». Heureusement, ils ont finalement pu atteindre les véhicules avant que les éléphants ne donnent l’assaut. Lorsqu’ils sont rentrés à la maison, ils étaient aussi pâles que les murs de notre maison qui venaient d’être repeints en blanc. Ce fut la première et la dernière fois qu’ils prirent un risque aussi énorme. Ils n’avaient même pas eu le temps de photographier ce troupeau d’éléphants…

Kiswahili

J’ai parlé le kiswahili au bout de quelques mois. Mon mari, qui travaillait avec des Noirs, connaissait mieux la langue que moi. Et je m’en souviens encore, j’aurais peut-être du mal à la parler, mais je comprendrais encore bien la langue. Lorsque mon mari est décédé, lors de son enterrement, mon fils a prononcé quelques mots en swahili. Des mots qu’il avait été chercher dans un dictionnaire. À la fin de la cérémonie, alors que normalement le chœur chante, il a mis un CD jouant des rythmes de tam-tam. Ce fut un moment très émouvant.

Un ver dans le ventre de papy

Je raconte encore des histoires du Congo de temps en temps ; les enfants et les petits-enfants aiment ça. Il y a l’histoire du ver dans le ventre de papy. Un jour, une petite bosse est apparue au-dessus du nombril de papy. Il a bien essayé de la faire disparaître, mais il n’y est pas parvenu et, en plus, cela lui faisait mal. Je lui ai conseillé d’aller voir le médecin, mais il a refusé. « Non, non, disait-il, il faut laisser mûrir ça pour que je puisse la faire disparaître. » Au bout du compte, il a fini par se rendre chez le médecin, qui lui a appris qu’un ver se nichait sous sa peau. Selon le docteur Callon, ce ver provenait d’une espèce de mouche. Je l’ai vu mettre le ver dans du formol, mais je lui ai dit que je ne voulais pas le conserver. Apparemment, ce ver s’était logé dans du linge qui n’avait pas été repassé à une température assez chaude. J’avais un fer à repasser électrique, mais le boy utilisait encore un fer à braises. Selon toute vraisemblance, celui-ci ne chauffait pas assez fort et le ver avait ainsi pu s’insinuer dans la chair via une chemisette.

Libérés par les paras

J’étais encore au Congo lors de la période de transition qui a mené à l’indépendance. Nous étions au courant de tout grâce à la radio, car il n’y avait alors pas de télévision. Des combats se déroulaient à Léopoldville et l’armée était en train de se mutiner. Nous nous sommes demandé ce que nous devions faire, alors que certains de nos amis avaient déjà tout emballé. Préférant assurer nos arrières, nous avons préparé nos affaires et les avons mises dans la voiture. La situation est restée encore calme pendant un temps, puis, une nuit, nous avons été réveillés par des coups de fusil. Nous savions que c’était fini.

Afin de rejoindre la ville, nous devions passer devant des barricades de l’armée congolaise. Les enfants étaient encore petits, nous les avons laissé dormir dans la voiture. Nous savions que les insurgés se mettaient à tirer s’ils voyaient des phares de voitures approcher, nous sommes donc partis tous phares éteints. Comme la plupart des Belges, nous avons fui vers le collège Don Bosco ; nous y sommes restés deux nuits, toute la famille dans une chambre pour une personne. Mais la situation n’était pas tenable, les toilettes se sont mises par exemple rapidement à déborder. Nous avons passé la deuxième nuit dans la voiture. C’est au cours de cette nuit que des paras se sont posés dans la cour de récréation du collège, les premiers d’entre eux à avoir sauté ayant été abattus avant même d’atterrir. Les femmes et les enfants ont été évacués vers la base de Kamina, une base de l’armée belge. Les hommes, par contre, n’ont pas pu nous accompagner. Avec les enfants, je suis restée huit jours sur cette base. Il y avait là une femme au gros cou, du genre à se croire supérieure aux officiers. Durant la journée, elle nous mettait dehors, il n’y avait que la nuit que nous pouvions rentrer. Une personne détestable. Je ne l’oublierai jamais. Pour recevoir à manger, nous devions à chaque fois faire la file avec les enfants.

Retour en Belgique

Chaque jour, on appelait les personnes pour qui une place dans un vol vers la Belgique avait été libérée. Mon nom a été appelé au bout de huit jours. Les enfants et moi, nous avons regagné la Belgique à bord d’un Boeing. Tout est ensuite allé très vite. Je suis arrivée en Belgique à l’aurore. Je me souviens encore du brouillard et me sentais un peu comme si je débarquais dans une prison ouverte. Un volontaire de la région de Louvain m’a déposée chez mes beaux-parents, car ma mère ne pouvait pas nous accueillir. Elle était alors déjà veuve et avait encore à charge six de ses huit enfants.

Mon époux est encore resté au Congo pendant sept mois. S’il n’était pas resté, cela aurait été considéré comme une rupture de contrat et cela lui aurait coûté beaucoup d’argent. Les combats continuaient. Notre maison avait été vidée. Mon mari vivait avec deux autres hommes dans une maison en ville où la situation était un peu plus calme. Son directeur voulait encore l’envoyer en mission, mais mon mari a refusé. Ce directeur n’est jamais revenu, il a été assassiné. J’ai été très inquiète pendant ces sept mois, j’aurais pu devenir veuve…

Nos enfants ont été scolarisés en Belgique, mais ils avaient du mal à s’habituer et pleuraient beaucoup. Heureusement, l’institutrice de maternelle a accepté qu’ils restent ensemble durant le premier trimestre. Lorsque mon mari est enfin revenu, nous avons acheté un terrain et construit une maison. Avant de partir au Congo, il gagnait déjà bien sa vie, mais son salaire a triplé une fois sur place. Il avait donc pu épargner, ce qui lui a permis d’ouvrir sa propre entreprise de révision de machines à son retour. Il y a eu d’abord un atelier pour les machines, où nous avons habité pendant un temps. On avait un peu l’impression de camper, mais bon, nous venions pour ainsi dire de la brousse... Nous avons ensuite construit la maison. Il y a encore des affaires dans l’atelier, mais la plupart du matériel a été vendu ou apporté aux missionnaires, qui l’ont eux-mêmes envoyé en Afrique.

Idées fausses et préjugés

Avant de partir, nous avions entendu toutes sortes d’histoires à propos du Congo. Le patron de mon mari y était déjà allé et racontait, hilare, tout ce qu’il y avait vu : « Il y a là-bas des Noirs dont les parties intimes sont si grosses qu’ils doivent les déposer sur une brouette. » Après coup, il s’est avéré que ces histoires n’étaient pas infondées. Il s’agissait de cas d’éléphantiasis. Je connaissais ainsi un homme qui vendait des légumes à vélo et avait un « pied d’éléphant ». Avant, cela aurait pu me faire rire, mais quand j’ai vu les ravages de la maladie, le sourire a rapidement disparu.