12,99 €

Mehr erfahren.

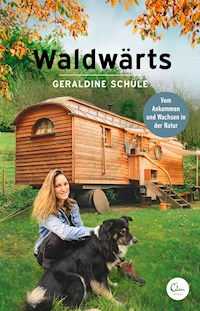

Das eigene Glück finden Ein inspirierendes Memoir über den Mut, die eigenen Träume zu leben – mit 8-seitigem, farbigen Bildteil – Geraldine Schüle erzählt vom Leben mit ihrem Partner Patrick, den gemeinsamen zwei Kindern und ihren Hoftieren zwischen Selbstversorgung, Sanierung und Social Media – und wie der Spagat zwischen Tradition und Moderne gelingt. Wir erfahren, wie aus besten Freunden ein Paar wurde, warum eine Radtour nach Istanbul den Blick aufs Leben veränderte, und wie es ist, einen 500 Jahre alten Klosterhof zu sanieren und als Hof-Influencerin ein ziemlich öffentliches Leben zu führen. Zwischen Likes und Lämmern zeigt Geraldine, wie man Rückschläge verarbeitet, einen Winter ohne Zentralheizung übersteht – und weshalb an Weihnachten manchmal Döner die beste Wahl ist. Das lernst du aus diesem Buch • Wie wichtig Selbstwirksamkeit ist: mit Rückschlägen umgehen und Ängste überwinden • Den Alltag zwischen analog vs. digital sinnvoll zu gestalten • Wie ein Familienleben zwischen Tradition und Neubeginn funktionieren kann: Rollenbilder, Erziehung, Kreativität, Glück • Wie man Selbstversorgung startet: von Gemüseanbau bis Wolle spinnen • Wie authentisches Content Creating geht: das Leben teilen, ohne sich zu verlieren

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 243

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Über das Buch

Leben pur zwischen Schafen, Sanierung und Social Media Geraldine und Patrick haben sich für ein Hofleben in der Natur, mit urigem Küchenofen, Kuhweide, Schafstall und Bauerngarten entschieden. Und damit auf absehbare Zeit auch ganz bewusst gegen viele Annehmlichkeiten der modernen Welt. Sie haben keine Zentralheizung, kein fließend warmes Wasser in der Küche und zelten im noch nicht sanierten Schlafzimmer.

Doch für die beiden Hof-Influencer und Selbstversorger steht fest: Es ist das beste Leben, das sie sich für sich und ihre zwei Kinder vorstellen können. Geraldine und Patrick lieben ihre kleine Landwirtschaft und das 500 Jahre alte Hofgut, das nicht nur viel Arbeit und eine Menge Provisorien bedeutet, sondern vor allem die Erfüllung eines Traums. Und dank ihrem Dasein als Content Creator teilen sie ihr Glück mit vielen Menschen – ein Leben ganz weit draußen und dennoch am Puls der Zeit. Mit wenig Luxus und gleichzeitig mit allen Freiheiten, die sie sich immer gewünscht haben. Ein inspirierendes Leseabenteuer zum Wegträumen und Mitfiebern.

Geraldine Schüle

Unser wilder Hof

Von Kühen, Content und dem Mut, die eigenen Träume zu leben

Inhaltsverzeichnis

Prolog: Von Skizzen und der Realität

1 Der Lausbub vom Land und die Dame von Welt

Wie wir die Anziehungskraft der Gegensätze nutzen

2 Der holprige Weg zum Traumbauernhof

Warum aller Anfang schwer ist und wie wir es schaffen können, trotzdem loszugehen

3 Kurz vor Sonnenaufgang ist die Nacht am kältesten

Wie wir uns in einer modernen Welt immer wieder neu definieren und uns trotzdem treu bleiben

4 Mit Allrad geht alles – wenn man ihn findet

Wie wir auch mit kleinem Einsatz große Schritte machen

5 Was auf den Tisch kommt, wird gegessen

Wie wir unsere vorhandenen Ressourcen nutzen

6 Die heiligen drei Königinnen

Wie wir in einem alten Haus neue Wege finden

7 Von Pandabären und anderen Bauernhofbewohnern

Wie wir alles unter einen Hut bekommen

8 Leben wie Fünfzehnhundertäpfelschnitz

Warum das Glück aus zwei Zutaten besteht

Epilog: Vom Mut, die eigenen Träume zu leben

Bildteil

Prolog: Von Skizzen und der Realität

In meiner Kindheit hatte ich einen ganzen Ordner voller Skizzen. Im Grunde war es immer wieder dieselbe Skizze mit unterschiedlich ausgeführten Details. Wieder und wieder dasselbe Bild. Ich hatte so lange zeichnen wollen, bis alles an meiner Planung perfekt war. Damals wusste die Welt noch nichts von Drohnen, wohl aber von Luftbildern und Landkarten. Und genau so eine Landkarte legte ich an. Zunächst ein kleines Sträßchen, das zu einem länglichen Haupthaus führte. Davor ein Parkplatz. Am besten mit herrschaftlich großem Kreisverkehr, damit man entspannt parken und weiterfahren konnte. Neben dem Haupthaus lagen die Wirtschaftsgebäude. Wenn man auf meinen Skizzen durch die Tür des Haupthauses trat, kam man meist in einen großzügigen Eingangsbereich, dazu durfte eine Lobby mit Rezeption und Küche nicht fehlen. Im oberen Stock gab es Gästezimmer und Seminarräume. An der Rückseite des Hauptgebäudes gelangte man über eine Terrasse ins Freie. Dort warteten ein Gemüsegarten, ein Bienenhaus, ein Offenstall für Esel und Schafe, ein Spielplatz, Obstbaumwiesen, ein Wald mit Schwimmteich, den man mit dem Floß erkunden konnte, sowie Stellplätze für Vans und Zelte.

Stundenlang habe ich mich als Kind damit beschäftigt, wie der Wohn-, und Arbeitsort meiner Träume aussehen sollte. Wie er optimal strukturiert und eingerichtet sein könnte. Ein Ort, an dem Eleganz und Landleben zusammenkommen. Ein Ort zwischen Trubel und Rückzug. Zwischen Wirtschaftlichkeit und Schönheit. Zwischen historisch und modern. Zwischen Öffentlichkeit und Privatleben. Mir war selbstverständlich nicht klar, was ein solches Projekt, ein solcher Ort, an Kosten verursacht. Mir war nicht klar, was es bedeutet, Anträge für die Bauvorhaben zu stellen, für eine kleine Landwirtschaft oder gar eine Hotellerie. Ich hatte zum Glück noch keinen blassen Schimmer von Unternehmensgründung oder Steuerrecht oder davon, was alles erforderlich ist, um ein großes Grundstück und die dazugehörigen Gebäude in Schuss zu halten. Was mich interessierte, war die perfekte Aufteilung. Die perfekte Architektur und Struktur meines Traumortes.

Bis heute ist keine dieser Skizzen aus meiner Kindheit Wirklichkeit geworden. Ehrlich gesagt, ist keine einzige meiner jemals angefertigten Skizzen bisher Realität geworden. Weder die aus der Kindheit noch die ungezählten Zeichnungen zu unseren Bauprojekten der letzten Jahre. Genauso verhält es sich mit den Ideen und Träumen von der Zukunft, die ich mir in meinem Kopf in den verschiedenen Phasen meines Lebens ausgemalt habe. Das haben »perfekte« Pläne wohl so an sich. Und das ist gut so. Das nennt man Leben. Es ist ein sich stetig wandelnder Prozess. Keine starre perfekte Skizze.

Heute würde ich aber mit voller Überzeugung sagen, dass die Realität für mich wertvoller ist als der schönste Traum. Weil ich aus den Hürden, Irrwegen und Erfolgen in meinem Leben so viel mehr lernen durfte über die Welt, über die Menschen, über mich selbst.

Heute gibt es keinen Kreisverkehr vor unserem Hof. Keinen Schwimmteich am Waldesrand. Keine Gästezimmer und keine Van-Stellplätze auf der grünen Wiese. Und das wird auch so bleiben. Die Balance zwischen Öffentlichkeit und Privatsphäre hat sich für uns anders entwickelt, als ich es damals skizziert hatte. Anders, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Wir haben uns ganz bewusst gegen Hotellerie auf unserem Hof entschieden oder gar ein Restaurant. Dennoch sind wir jeden Tag mittendrin. Wir leben ganz weit draußen und stehen gleichzeitig im Austausch mit der Welt. Wir gewähren Hunderttausenden Menschen Einblicke via Social Media in unser Hofleben und in die Abenteuer, die wir hier draußen erleben. Der Kreisverkehr vor dem Hof wäre bei vielen Besucherinnen und Besuchern hoffnungslos verstopft, egal, wie groß wir ihn dimensioniert hätten. Ich bin unendlich dankbar, dass wir den digitalen Weg in die Öffentlichkeit genommen haben, denn wir haben jeden Tag die Freiheit zu wählen, welche Einblicke wir bieten möchten. Das geschäftige Treiben der analogen Welt haben wir hier phasenweise immer wieder durch Familie, Freunde, Bekannte und Helferinnen und Helfer, und so lieben wir es. All diese Menschen beherbergen wir in provisorisch hergerichteten Zimmern in unserem sanierungsbedürftigen Hof, in Wohnwagen, Vans und im Tiny House hinter dem Wohnhaus.

In dieser Hinsicht ist mein Traum dann doch Realität geworden. Anders und dennoch so ähnlich, wie ich es seit meiner Kindheit geplant und manifestiert habe. Der Zugang über die Terrasse zu den Tieren, die Obstbaumwiesen, der Wald, die ländliche Küche … Viel wichtiger als die genaue Realisierung meiner Skizzen ist aber das Lebensgefühl, das ich heute im Herzen trage. Es ist genau das Gefühl, das ich mir in meiner Kindheit erhoffte, wenn ich meinen Traumort zwischen Trubel und Ruhe, zwischen Mensch und Natur, zwischen Gemeinschaft und Autonomie zeichnete und plante. Das Gefühl ist geblieben. Das Bild in der Realität hat sich verändert. Es wird sich immer weiter wandeln. Dafür sorgen wir jeden Tag.

Wir haben diesen 500 Jahre alten Hof nicht in der Hoffnung gekauft, dass unser Leben irgendwann schöner und besser ist, wenn hier nur erst alles perfekt saniert ist. Sicher wird vieles einfacher sein mit Zentralheizung und einem dichten Dach. Wir haben uns aber mit dem Kauf unseres wilden Hofs für ein Lebensgefühl entschieden. Einen Zustand zwischen Anstrengung, Freiheit und Genuss. Zwischen der weiten Welt und unserer Abgeschiedenheit. Zwischen digital und analog. Und mit diesem Lebensgefühl sind wir glücklich. Wir sind glücklich, hier gemeinsam die nächsten Jahre in Provisorien zu leben. Jeden Tag vor einem Berg Arbeit zu stehen und am Abend mit müden Füßen, schweren Knochen und glücklichen Herzen ins Bett – äh, Zelt – zu fallen. Unterwegs zu sein. Lebendig zu sein. Im ständigen Prozess. Nicht am Ziel.

Der Ort, an dem wir seit nun zwei Jahren leben, wirkt aktuell noch wie eine Skizze seiner selbst. In den letzten Jahrhunderten wurde hier wenig saniert. Es wurde viel, sehr viel Landwirtschaft betrieben, aber die Natur holt sich die frei gehaltenen Weideflächen schnell zurück. Genau deshalb aber haben wir uns auf den ersten Blick verliebt: in die Weite und Wildheit der Gegend rund um den Hof mit seinem traumhaften, sonnigen Blick über den Schwarzwald. In das schlafende Potenzial der 500 Jahre alten Gebäude.

Es gibt so vieles, was uns das echte, raue Leben hier draußen lehrt. So vieles, was wir nur lernen durften, weil wir es selbst zu spüren bekommen haben. Wir sind voller Dankbarkeit für alles, was uns heute umgibt. Für alles, was wir aus eigener Kraft erschaffen haben und jeden Tag aus vollem Herzen mit der Welt teilen können. Von den Abenteuern, die uns hergeführt haben, die wir täglich hier durchleben, und von den Dingen, die wir auf unserem Weg gelernt haben und noch immer lernen, möchte ich euch in den nächsten Kapiteln erzählen. Von den Träumen, die wir aus eigener Kraft realisieren.

1Der Lausbub vom Land und die Dame von Welt

Wie wir die Anziehungskraft der Gegensätze nutzen

Vielleicht fing all das hier schon viel früher an, als mir manchmal bewusst ist. Vielleicht in jener wegweisenden Vollmondnacht, an die ich mich noch erinnere, als sei es erst gestern gewesen. Ich war vielleicht 14 oder 15 und besuchte seit einigen Jahren regelmäßig einen Bauernhof in der Nähe des Dorfes, in dem ich aufgewachsen bin, um dort beim Ziegenmelken zu helfen, mit den Pferden auszureiten oder in der Heuzeit mit anzupacken.

Oft waren meine Eltern mit meiner Schwester und mir auf Reisen. Sie waren Schausteller und wir immer unterwegs. Mit einem elf Meter langen Wohnwagengespann, einem Handlesezelt, unzähligen Musikinstrumenten und Holzspielsachen, die unser Vater auf Mittelaltermärkten verkaufte, zogen wir von Ort zu Ort. Ich liebte das viele Unterwegssein. Das Vagabundenleben. Die bunten und auch eigenbrötlerischen Menschen, die ich kennenlernte, weil ich auf den Märkten, Messen und Festen aufwuchs, wo unsere Eltern ihre Waren anboten, aus den Händen lasen oder Musik spielten. Waren wir aber zurück in unserer Doppelhaushälfte auf dem Dorf, die uns als gutbürgerliche Basisstation für eine unbekümmerte Kindheit diente, zog es mich auf jenen Bauernhof im Nachbarort. Dort gab es nicht nur zwei Kinder, wie bei uns, sondern gleich sechs. Ein Mädchen und fünf Jungs. Dazu zwei Pferde, einige Ziegen, Schafe, Katzen, Hunde und Hühner.

Wenn ich die zwei Kilometer auf meinem kleinen Fahrrad über Wiesen und Felder von unserem Zuhause zum Hof geradelt war und meine Tretmühle – natürlich aus einem Zeitalter ohne »E« – an der Scheunenwand auf dem Hinterhof abgestellt hatte, gab es immer etwas zu tun. Und es gab eine Menge Spielkameraden für mich. Drei der Hofkinder waren älter als ich. Die anderen drei jünger. Die meiste Zeit durfte ich den Älteren zur Hand gehen, die bereits in ihren frühen Zwanzigern die Nebenerwerbslandwirtschaft weitgehend übernommen hatten. Das war nicht ungewöhnlich, schließlich arbeiteten sie in diesem jungen Alter bereits seit über zehn Jahren gemeinsam mit dem Vater in der Landwirtschaft, da ließ sich ein Nebenerwerb anscheinend mit Leichtigkeit stemmen. Besonders die beiden Ältesten nahmen mich mit, wann immer es ging. Wir holten mit der Pferdekutsche Wasser für die Ziegen aus dem Dorfbrunnen, weil das größere Freude machte, als den alten Traktor zu fahren. Wir schliefen im Heu unterm Sternenhimmel und verarzteten Ziegen und Babykatzen mit selbst gebrauten Hausmittelchen. Es gab so unendlich viel Arbeit auf dem Hof und die beiden ältesten Geschwister verrichteten einen Großteil davon bis in den November hinein sogar barfuß.

Heute blicke ich anders auf diese Zeit zurück. Jetzt, wo ich selbst für Babykatzen, Kühe, Weideflächen und Lämmer sorge, spüre ich, dass man durch die große Verantwortung auch etwas von der bilderbuchhaften Leichtigkeit einbüßt, die so ein Bullerbü-Leben bieten kann. Mit Anfang zwanzig hatten die Kinder auf dem Hof schon mehr Verpflichtungen als andere Menschen in ihrem ganzen Leben. Damals aber war all das für mich ein großes, wildes Spiel. Jene Jahre und jene Menschen haben mich so stark geprägt, dass ich bis heute viele Entscheidungen aufgrund dieses Vorbildes treffe. Ihr Fleiß, ihre harte Arbeit, ihre unaufgeregte Art, Problemen und Herausforderungen zu begegnen, und ihre Offenheit haben mich tief beeindruckt. Ich bin bis heute unendlich dankbar für alles, was sie mir vorgelebt haben, was ich mit spielerischer Leichtigkeit von ihnen lernen durfte. Für die Art und Weise, wie ich langsam erwachsen werden durfte, zwischen der großen, weiten Welt und einem Ort in der Natur, der für mich mehr Heimat bedeutete, als ich damals ahnte.

Aber nicht nur die beiden ältesten Kinder schalteten und walteten ganz selbstverständlich auf diesem Hof. Auch der Dritte im Bunde, vier Jahre älter als ich, ging auf dem Hof seinem Tagwerk nach. Die Älteste lernte Landwirtin, der Nächste Landschaftsgärtner und der Dritte steckte gerade in den Anfängen der Lehre zum Zimmerer. So kam es, dass er einen ehemaligen Schweinestall zum Ferienhaus umbaute, nebenbei aber auch an Mopeds herumschraubte oder gar Fahrzeuge komplett neu erfand und natürlich auch zusammenschweißte. Ich erinnere mich da zum Beispiel an ein vier Meter langes Moped mit drei Sitzen, das als Schulbus für die Hofkinder fungieren sollte und schlussendlich lediglich für wilde Verfolgungsjagden mit der Dorfpolizei durch die Reben sorgte.

Zwar war dieser junge Mann mir altersmäßig am nächsten, jedoch hatte er nicht das Gefühl, sich um kleine Reitermädchen kümmern zu müssen, die eigentlich auch gerne mitspielen wollten. Meistens hing er mit seinen Jungs in der Werkstatt herum, schraubte an besagten Motoren, baute Ställe und Dächer oder war in der Backstube auf dem Nachbarhof eingespannt, um sich das Geld für die Werkzeuge zu verdienen, die er brauchte, um seine zahlreichen Pläne in die Tat umzusetzen. Wir hatten kaum Berührungspunkte im Hofalltag, und in der Pubertät sind vier Jahre ältere Kerle vom Dorf ein Buch mit sieben Siegeln für kleine Mädchen von Welt. Jedoch, das muss ich erwähnen, wecken gerade solche Bücher, in die man nicht hineinsehen kann, großes Interesse, nicht wahr?

Eines lauen Sommerabends kam die älteste Tochter kichernd in den Offenstall der Pferde geschlichen, wo ich gerade damit beschäftigt war, die Pferdeäpfel des Tages mit Schaufel und Rechen in eine rostige Schubkarre zu befördern. »Die Pfadfinder haben wieder Sommerlager auf der Wiese beim Nachbarhof. Kommst du mit, Pfadfinder erschrecken? Wenn es dunkel ist, geht es los. Ich habe Töpfe und Pfannen aus der Küche geholt. Damit können wir ordentlich Krach machen. Außerdem haben wir Kabelbinder. Damit verschließen wir die Zelte, dann können sie uns nicht fangen.« Hocherfreut sprang ich ihr hinterher. Meistens war sie es, die irgendeinen Schabernack einfädelte, den ihre Brüder dann mit der größten Begeisterung in die Tat umsetzten. Neben der Scheuneneinfahrt hatten sich bereits die beiden anderen versammelt. Der Gärtner und der Zimmerer. Letzterer füllte gerade einen ganzen Bollerwagen mit Wasserbomben.

Etwas später, als die Sonne hinter den hohen Schwarzwaldbergen versunken war, schlichen wir vier in lange Umhänge gehüllt und mit zwei Bollerwagen voller Pfadfindererschreckungsutensilien hinüber zur Wiese des Nachbarn. »Wir sollten zuerst einen ordentlichen Plan austüfteln, damit sie uns nicht schnappen können«, flüsterte der ältere Bruder, während wir die Pfadfinder von einer Anhöhe aus dabei beobachteten, wie sie ihre letzten Lieder sangen und dann nach und nach gähnend in ihren Zelten verschwanden. Ein Feuer loderte in der Mitte ihres Lagers und erhellte die Vollmondnacht.

Der Plan lautete sodann wie folgt: Unsere Pfadfindererschreckungsaktion sollte damit beginnen, dass wir Mädchen die Zelte mit Kabelbindern zuzurrten, der Zimmerer würde derweil mit zwei Eimern Wasser in die Mitte des Lagers schleichen und das Feuer löschen. Danach sollten alle Zeltschnüre gezogen werden, um die Behausungen zum Einstürzen zu bringen, während einer von uns aus dem nahe gelegenen Wald mit Töpfen und Pfannen einen ohrenbetäubenden Krach veranstalten sollte, um die Pfadfinder auf eine falsche Spur zu locken. Waren sie dann alle in den Wald gerannt, sollten sie dort mit Wasserbomben beworfen werden, die wir zuvor sorgfältig überall deponiert hatten.

Der Plan war genial. Die Ausführung allerdings … wild. Bei über zwanzig Pfadfindern mit drei erwachsenen Betreuern braucht man wohl eine noch akribischere Vorbereitung. Das mit dem Löschen des Feuers klappte, allerdings waren wir mit dem Zubinden der Zelte nicht schnell genug vorangekommen, sodass bald eine Horde wild gewordener Pfadfinder hinter uns her war. Die Übrigen waren schneller befreit, als wir gucken konnten, weil Pfadfinder zur Beseitigung störender Kabelbinder jederzeit ein Messer griffbereit haben. Eine echte Verfolgungsjagd, wie im Wildwestfilm, begann. In dem ganzen Gewusel schafften wir es immerhin, einen Teil der Pfadfinder in den Wald zu locken, sodass die älteste Schwester und ich noch einige Zelte zum Einstürzen bringen konnten und Schlafsäcke und Isomatten auf die Wiese zogen, während die beiden Brüder oben im Wald einige Wasserbomben treffsicher auf den Bäuchen der Pfadfinder platzen ließen. Dann aber mussten wir rennen, um nicht von einer anderen Gruppe Pfadfinder im Schlafanzug geschnappt zu werden.

In all dem Durcheinander flüchtete ich in Richtung Ziegenstall, mit dem Plan, mich dort im Heu zu verstecken und nach einer kurzen Verschnaufpause barfuß durch einen Wald voller Brennnesseln zu verschwinden. Ich war inzwischen völlig außer Atem, hatte meine Komplizen verloren und verfluchte mich dafür, keine Schuhe angezogen zu haben, weil ich besser ins Bild der Bauernhofgangster hatte passen wollen. Mindestens zwei Pfadfinder hatten sich an meine Fersen geheftet. Ich hoffte inständig, im Ziegenstall einen Unterschlupf zu finden, wo ich in Ruhe durchatmen konnte. Gefangene in einem Pfadfinderlager zu werden, wäre sicherlich ebenfalls ein Erlebnis geworden, das ich bis heute nicht vergessen hätte, auf das ich aber auch bis heute gerne verzichte.

Meine Rettung wartete einige Meter vor dem Ziegenstall: der Zimmerer. Gekleidet in einen schwarzen langen Umhang und mit meinem Cowboyhut auf dem Kopf. Den Hut hatte ich ihm vor dem Abenteuer als Verkleidung ausgehändigt, obwohl es mein heiligstes Kleidungsstück war. Mein Reisehut, der mich auf allen Tourneen mit unseren Eltern begleitete. Ich ging nie los ohne meinen Hut. In dieser Nacht aber hatte ich mich großmütig dazu entschieden, ihn zu verleihen. »Los, hier rein. Ich lenke sie ab!«, rief der Zimmerer, während ich völlig außer Atem auf ihn zusteuerte. Der Adrenalinkick in unserer misslichen Lage hatte ihn wohl doch dazu veranlasst, ein Herz für kleine Reitermädchen zu entwickeln. Oder überhaupt einmal zu registrieren, dass sie existierten. Er deutete im Mondschein auf einen dicken Busch, und mit einem Satz, bei dem ich mir Arme und Beine zerkratzte, sprang ich hinein. Die dichten Blätter umhüllten mich und ich fühlte mich unsichtbar in der Dunkelheit der Nacht. Von meinem Platz aus beobachtete ich, wie der Zimmerer über den Heustock und die Regenrinne bis auf das Dach des großen Ziegenstalls kletterte. Die Pfadfinder, die bis eben noch auf Reitermädchenjagd gewesen waren, versuchten nun, der Gestalt auf dem Dach des Stalls zu folgen. Der Zimmerer stand inzwischen auf dem First. Den schwarzen Hut tief ins Gesicht gezogen, der wehende Umhang vom Wind aufgebläht, und hinter ihm der Vollmond, der seine Silhouette scharfkantig absetzte. Unter ihm die verzweifelten Versuche der Pfadfinder, einen Weg auf das Dach zu finden. Für mich jedoch blieb die Welt in diesem Moment für einen Augenblick stehen. Das Bild des jungen Mannes dort oben, seine Geschicklichkeit, sein Mut und seine Hilfsbereitschaft. All das brannte sich in mein Herz und dort sitzt es bis heute.

Die wilde Vollmondnacht endete mit einem langen, schmerzhaften Heimweg durch den Brennnesselwald und einem Anruf des Pfadfinderhäuptlings auf dem Bauernhof. Natürlich hatte sich niemand gefragt, wer nur die geheimnisvollen Gestalten gewesen sein konnten, die in der vergangenen Nacht für derlei Unruhe und Aufregung gesorgt hatten. Es war allen klar. Wir aber wussten natürlich von nichts.

Der Zimmerer – er hieß übrigens Patrick – und ich wurden beste Freunde. Kaum jemand traf uns einzeln an. Und eines ist sicher: Wir durchlebten wilde Zeiten. Leicht war es natürlich nicht immer, denn den Dickkopf hatten wir beide »ab Werk« mit dabei. Sozusagen in der Standardausführung. Einige Wochen nach der Pfadfindererschreckungsaktion bekam Patrick seinen ersten Auftrag für den Bau eines Bauwagens. Eine Ziegenhirtin wollte dort ihre Käserei unterbringen. So kaufte Patrick auf einem Bauernhof im Schwarzwald ein altes Fahrgestell, besorgte Holz, Fenster und Blech für das Dach. Auf speziellen Kundinnenwunsch hin wurden die Wände mit Gesteinsmehl verstärkt, um dem Kunstwerk eine besondere Aura und »Schutz vor Strahlung« zu verleihen. Leider hatte niemand daran gedacht, dass beim Bau eines Wagens das Gesamtgewicht ein nicht zu unterschätzender Faktor ist. Auch wenn er später die meiste Zeit einen festen Platz haben sollte. Am Ende war der Wagen zu schwer, um ihn auf dem kleinen Fahrgestell an seinen Zielort bewegen zu können. Und die Ziegenhirtin stellte obendrein fest, dass er, so wie sie ihn geplant hatte, zu klein war für ihre Käserei, die gleichzeitig ihre Wohnstätte sein sollte.

So kam es, dass Patrick selbst dort einzog. Und hier beginnt eine Odyssee, die sich durch unser Leben zieht, bis heute: das Wohnen in nicht gerade normgerechten Behausungen. Bei Patrick ist der Fall besonders speziell, denn seit er weiß, wie man einen Akkuschrauber benutzt, ist er permanent damit beschäftigt, Wohnraum zu schaffen, zu sanieren, um- oder anzubauen. Bis heute aber laufen wir dem »schöneren Wohnen« noch immer hinterher. Aktuell schlafen wir in einem Safarizelt vor einer bröckelnden Bruchsteinwand auf einem komplett maroden 500 Jahre alten Bauernhof. Keiner weiß so genau, warum wir diesen langen Weg gehen. Aber wir tun es. Womöglich, weil wir unsere ganz eigene Art zu leben gewählt haben. Eine Art zu leben, in der jeder von uns seine Potenziale entfalten und seine Stärken einbringen kann. Eine Art zu leben, die viel Anstrengung und Entbehrung aber noch mehr Lebendigkeit bedeutet. Wir schreiben unsere ganz eigene Geschichte. Eine Geschichte, die sich im Laufe dieses Buches entfalten wird.

In unseren Zwanzigern war ein Fixpunkt unseres Lebens als beste Freunde das mittelalterliche Stadtfest, zu dem wir jedes Jahr einen Bauernhof mitten in einem nahe gelegenen Städtchen aufbauten. Mit allem Schnickschnack, der dazugehört: Schafe, Schweine, Hühner, Esel, eine Apfelsaftpresse oder eine Holzschindelwerkstatt. All das drapierten wir in wochenlanger Vorarbeit gemeinsam mit einigen Freunden und Bekannten als lebendige Kulisse neben der Kirche. Natürlich mussten wir im Heu nächtigen, während das Fest im Gange war, um auch zu später Stunde ein Auge auf die Tiere zu haben. Wie man sich denken kann, waren solche Nächte geprägt von wenig Schlaf, viel Lagerfeuerrauch und einer Menges Bier aus Tonkrügen. An Duschen oder frische Kleidung war drei Tage lang nicht zu denken. Steckte man einmal in mittelalterlichen Lumpen, wurden diese mit jedem Quäntchen Feuerrauch, Schweiß und Schafmist nur authentischer. Hin und wieder musste ich mich aber doch aus dem mittelalterlich-bäuerlichen Gewand schälen und in ein langes grünes Kleid aus Samt schlüpfen, um mit der störrischen Haflingerstute, die Patrick und seinen Geschwistern gehörte, zu einer Freilichtbühne hinüberzureiten. Dort angekommen, bestand meine Aufgabe darin, in einem Theaterstück – bei dem ich in all dem Trubel nicht einmal wusste, wovon es eigentlich handelte – das holde Burgfräulein zu mimen und ein paar auswendig gelernte Sätze ins Publikum zu schmettern. Patrick war da fein raus. Er spielte immer den betrunkenen Studenten in Goethes Faust. Nichts hätte er authentischer darbieten können. So viel ist sicher. Und sehr wahrscheinlich waren diese Jahre auf dem Mittelalterfest eine große Inspiration und nicht zuletzt ein Grund dafür, dass wir uns schon längst auf eine ganz besondere Weise ineinander und später auch in einen 500 Jahre alten Bauernhof verliebten.

Nach der Lehre zum Zimmerer ging Patrick nach Stuttgart, um dort Architektur zu studieren. Also zog ich in seine Behausung auf Rädern, um einen ruhigen Ort zu haben, während ich mein Abitur über die Bühne brachte. Seit dieser Zeit habe auch ich nicht mehr in einer herkömmlichen Wohnung oder in einem herkömmlichen Haus gelebt – und es auch bis jetzt nicht vermisst. Mit 17 Jahren, noch während der Schulzeit, reiste ich für vier Monate allein nach Indien. Ohne Plan oder Organisation. Nach dem Abitur dann nach Israel, Palästina, in den Libanon, nach Kenia und Ägypten. Immer allein. Immer mit meinem Rucksack, meinem Notizbuch und einer schlechten Kamera in der Hand. Immer mit dem Plan, eine beharrliche Krisenreporterin zu werden, die aufklärt über die Ungerechtigkeiten auf dieser Welt. Die am Puls des Geschehens lebt und Geschichten schreibt über das Leben anderswo auf der Welt. Ich wollte alles, nur nicht in Deutschland sein. Und schon gar nicht in Süddeutschland, wo ich aufgewachsen war. Ich wollte raus. Ich wollte die Welt erkunden. Ich wollte Adrenalin.

Meine erste Anlaufstation nach dem Abitur wurde jedoch erst einmal Köln. Hier lebte ich mit zwölf Hippies in einem ehemaligen Bauernhaus am Stadtrand, wo wir uns alle Zimmer weitestgehend teilten und die meiste Zeit über eine bessere Welt philosophierten, Lebensmittel aus Abfallcontainern retteten, kaum einen Groschen in der Tasche hatten und im Großen und Ganzen vor allem unsere späte Jugend auskosteten. In dieser Zeit lernte ich viel Neues, traf allerlei bunte, offenherzige Menschen überall auf der Welt und hoffte, dass ich irgendwann Gefallen finden würde an diesem Leben zwischen Großstadt und der großen weiten Welt. Im Grunde aber fühlte ich mich die meiste Zeit leer und konnte dem Studium der Geografie und Ethnologie, das mich auf meinem Weg zur Krisenreporterin weiterbringen sollte, kaum etwas abgewinnen.

Meine innere Rettung kam mit einer Ausbildung zur Zirkustrainerin, die ich berufsbegleitend zum Studium gegen Ende meiner Zeit in Köln begann. Hier gab es für mich so vieles von dem zu lernen, was für mich heute wirklich zählt: Kreativität, das Bewusstsein, dass wir innerlich frei sind, und die Fähigkeit, hin und wieder furchtlos über die eigenen Grenzen zu gehen. Erst durch die Ausbildung zur Zirkustrainerin und meine Arbeit als Regisseurin und Referentin für Storytelling, die mich quer durch Deutschland und auch ins Ausland geführt hat, habe ich etwas über mich verstanden: Ich bin kein Mensch für Zahlen, Daten und Fakten. Ich werde es auch nie sein. Keine akribische Krisenreporterin, die am Puls der Weltpolitik immer den neuesten Stand der Fakten liefert. Meine Stärken liegen in kreativen, mutigen und unkonventionellen Ansätzen. Darin, große Träume zu haben und diese dann auch zu realisieren. Egal, was die Fakten sagen. So gibt es für jeden das Richtige auf dieser Welt. Manchmal dauert es eine gewisse Zeit, sich selbst verstehen zu lernen.

Auch in dieser Zeit konnten Patrick und ich nicht ohneeinander sein. Einen Weg durchs Leben miteinander wussten wir allerdings ebenso wenig zu bestreiten. Und, das muss ich erwähnen, natürlich war unsere enge Freundschaft nicht nur für die Außenwelt sehr undurchsichtig. Auch wir spürten, dass da mehr war. Dass da ein Mensch war, mit dem wir unser Leben teilen wollten. Nur, wie sollte das gehen? Patrick, der verwurzelte, arbeitsame Kerl vom Hof, und ich, die abenteuerlustige Weltreisende. Ich war auf der Suche nach Adrenalin. Patrick hingegen hatte genug Adrenalin. Auf seine Art. Seit seinem achten Lebensjahr hatte er immer mindestens einen Vollzeitjob neben der Schule, seiner Ausbildung, der Selbstständigkeit oder dem Studium gehabt. Er baute Dächer, Scheunen, Tiny Houses, Loftwohnungen, Terrassen, Carports oder Saunen. Die freie Zeit, die ihm neben dem Studium blieb, verbrachte er auf Baustellen. Immer vorwärts. Immer im Aufbau.

Wie also sollte das gehen? Der Herr vom Land und die Dame von Welt? Der Junge vom Bauernhof und das Burgfräulein? Ein doch sehr ungleiches Paar. Und dennoch blieb da immer dieses Knistern. Dieses Feuer, welches zwischen uns loderte. Der Lausbub vom Land hatte durchaus versucht, mit dem Feuer zu spielen. Ein Zimmerer allerdings ist keiner für große Worte. Eher für Taten. Und so kam es, dass wir einige Male an den romantischsten Plätzen der heimischen Wälder auf einer Decke vor einem Lagerfeuer saßen, uns an einem Glas voll schwerem, trockenem Rotwein festklammerten und inständig hofften, dass die Gesprächspausen nicht zu lang sein würden. Nicht, dass die Funken des Lagerfeuers noch etwas bei uns entflammen würden, von dem wir nicht wussten, wohin es führen sollte. Zu groß war die Angst, vor allem meine, etwas kaputtzumachen und nicht nur meinen besten Freund und den Mann, mit dem ich eigentlich mein Leben verbringen wollte, sondern auch seine Familie zu verlieren.

Auch wenn ich nicht alle Erfahrungen an den entlegensten Orten dieser Welt in meinen jungen Jahren gebraucht hätte, so war es für uns beide doch rückblickend das Beste, geduldig zu sein, sich die Hörner anderweitig zu zerschmettern und Erfahrungen zu sammeln. Ohne diese Erfahrungen, die jeder von uns für sich selbst über das Leben machte, wären wir heute mit Sicherheit nicht so zufrieden auf dem Weg, den wir uns dann schlussendlich doch gemeinsam auserkoren haben.

Patrick in Stuttgart, ich in Köln. Wir sahen uns viel zu selten in dieser Zeit, denn wir waren beide im eigenen Studentenleben angekommen. So kam Patrick auf die Idee, gemeinsam mit dem Fahrrad von Österreich nach Istanbul zu fahren. Vier Wochen Semesterferien, zwei alte Drahtesel, ein noch älteres, undichtes Zelt und ein paar Landkarten aus Papier, mit denen wir das Tor zum Orient finden wollten. Unsere Route führte uns immer am Meer entlang. Sieben Länder, 2500 Kilometer auf den Straßen Europas, ungezählte Pannen und genauso viele Nächte in der Wildnis des Balkans in einem kleinen, schnuckeligen Zelt, das wir jede Nacht irgendwo auf einem Feld, im Wald, hinter Scheunen oder in verlassenen Buchten aufstellten.

Man sollte meinen, dass das Reitermädchen und der Zimmerer