Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Die intellektuelle Klasse hat in der westlichen Welt die Schaltzentren der Macht in einer langewährenden strukturellen Revolution erobert. Die Universitäten haben eine neue Herrscherklasse hervorgebracht. Ausbildung und Amt haben Kapital und Besitz verdrängt. Im Studentenaufruhr von 1968 wurde der historische Wechsel in der herrschenden Klasse sichtbar. Welche Rolle spielten die Intellektuellen in der Vergangenheit? Wie gelang es der intellektuellen Klasse, die Eigentümergesellschaft zu entmachten? Welche Ideologien bahnten den Weg für die intellektuelle Machtübernahme? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Buch. Als Oberklasse werden die Intellektuellen die Gesellschaft nach ihrem Bilde formen – wie alle Herrscherklassen im Verlauf der Geschichte. Was erwartet uns in einem von Intellektuellen geprägten Regime? Kann die Demokratie in dem neuen Zeitalter überleben? Die soziale Komödie ist von 1982 und dennoch genauso erleuchtend für die heutigen Leser. Der Zustand unserer Gesellschaft bestätigt die Vorhersagen des Buches. Der intellektuellen Klasse gehört die Zukunft, die kapitalistische Epoche ist vorbei. Die neue intellektuelle Herrscherklasse setzt die politische Tagesordnung.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 501

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

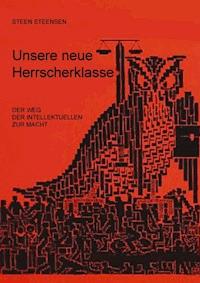

Steen Steensen

Unsere Neue Herrscherklasse

Der Weg der Intellektuellen zur Macht

Verlag Abildgaard & Broedsgaardwww.steen-steensen.dk

Steen Steensen:

Den Sociale Komedie

De intellektuelles vej til magten

1. Ausgabe: Verlag in Haarby 1982

ISBN 87-87750-27-9

*

Steen Steensen

Unsere neue Herrscherklasse.

Der Weg der Intellektuellen zur Macht.

Übersetzung 2014: Birgit Reinhardt

E-Pub: Per Moeller Andersen

1. Ausgabe as ePUB

published by: epubli GmbH, Berlin,

www.epubli.de

Copyright © 2014 Steen Steensen

ISBN 978-3-8442-9720-1

Inhalt

Vorwort

Die Soziale Komödie

Die französische Komödie von 1789

Eine russische Komödie

Die Intellektuellen im Zeitalter des Feudalismus

Die Intellektuellen im Zeitalter des Kapitalismus

Der Kapitalismus - sein Erfolg und der Mythos von seiner Unmenschlichkeit

Der Niedergang des Kapitalismus und der Sieg des Intellektualismus

Eine Studentenkomödie

Die Wissenschaft im Dienste des Klassenkampfes

Die neue Klasse

Die technischen Intellektuellen

Die organisatorischen Intellektuellen

Die sozialen Intellektuellen

Die informatorischen Intellektuellen

Die kulturellen Intellektuellen

Die politische Machtübernahme

Die Eroberung der Gewerkschaften und Branchenorganisationen

Die Macht der intellektuellen Klasse

Die Gesellschaft im Zeitalter des Intellektualismus

Der Unterdrückungs- und Ausbeutungsmechanismus der neuen Klasse

Klassenkampf gegen die Intellektuellen

Der Rindalismus

Die Fortschrittsbewegung

Die Zukunft des Intellektualismus

Zum Verfasser

Besprechung des Buches

Vorwort

Wie funktioniert der moderne Staat und welche Kräfte bestimmen seine Entwicklung? Diese Fragen sind hochaktuell in unserer Zeit. Die gegenwärtige Generation ist Zeuge großer geschichtlicher Umwälzungen.

Die intellektuelle Klasse hat in der westlichen Welt die Schaltzentren der Macht in einer langewährenden strukturellen Revolution erobert. Die Universitäten haben eine neue Herrscherklasse hervorgebracht. Ausbildung und Amt haben Kapital und Besitz verdrängt. Im Studentenaufruhr von 1968 wurde der historische Wechsel in der herrschenden Klasse sichtbar.

Welche Rolle spielten die Intellektuellen in der Vergangenheit? Wie gelang es der intellektuellen Klasse, die Eigentümergesellschaft zu entmachten? Welche Ideologien bahnten den Weg für die intellektuelle Machtübernahme? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Buch.

Als Oberklasse werden die Intellektuellen die Gesellschaft nach ihrem Bilde formen – wie alle Herrscherklassen im Verlauf der Geschichte. Was erwartet uns in einem von Intellektuellen geprägten Regime? Kann die Demokratie in dem neuen Zeitalter überleben?

Die soziale Komödie ist von 1982 und dennoch genauso erleuchtend für die heutigen Leser. Der Zustand unserer Gesellschaft bestätigt die Vorhersagen des Buches. Der intellektuellen Klasse gehört die Zukunft, die kapitalistische Epoche ist vorbei. Die neue intellektuelle Herrscherklasse setzt die politische Tagesordnung.

Steen Steensen / Januar 2014

Die Soziale Komödie

Der Verlauf der Geschichte hat die Menschen schon immer zum Nachdenken angeregt. Wie entsteht eine soziale Ordnung und welche Kräfte bestimmen deren Entwicklung? Unzählige Philosophen, Soziologen und Historiker haben sich mit solchen Fragen beschäftigt. Schon im Altertum war das Entstehen von Zivilisationen, deren Aufstieg und Verfall Gegenstand vieler Spekulationen. Man suchte Antworten auf Fragen wie: Sind es wiederkehrende Muster, die den Geschichtsverlauf bestimmen, oder unterliegt die Entwicklung von Gesellschaften gar Gesetzen? Welcher Zusammenhang besteht zwischen einem politischen System und den ökonomischen Interessen der in einer Gesellschaft repräsentierten Klassen und deren Stärke?

Dieses Suchen nach einem Prinzip, das den Verlauf der Geschichte steuert, und nach Gesetzmäßigkeiten, die das Schicksal der politischen und ökonomischen Systeme determinieren, wird auch in Zukunft die Menschen beschäftigen. Besonders stark ist das Interesse dafür in Zeiten, in denen die existierende Ordnung in ihren Grundfesten erschüttert wird. Zwei große Revolutionen in der jüngeren Geschichte Europas, die Französische Revolution von 1789 und die russische von 1917, geben wertvolle Informationen über den Wirkungsmechanismus von revolutionären Prozessen. Doch sind es nicht ausschließlich die klassischen Revolutionen, die dir Triebkräfte in der sozialen Entwicklung erkennen lassen. Auch das Studium der kleinen, schrittweisen Veränderungen in der sozialen Ordnung führt zum Verstehen von revolutionären Prozessen. Obwohl solche Veränderungen sich nicht so leicht als revolutionäre offenbaren, folgen sie doch demselben prinzipiellen Verlauf.

Die soziale Struktur zeigt überraschenderweise ein unveränderliches Bild. Seit der Einführung des Ackerbaus haben in allen bisherigen Gesellschaftsordnungen drei Grundklassen existiert - eine Oberklasse, eine Mittelklasse und eine Unterklasse. An dieser Tatsache haben selbst tief greifende Umwälzungen nichts geändert. Die große Französische Revolution von 1789 stürzte die absolutistische Herrschaft, brachte die europäischen Fürstenhäuser unwiderruflich ins Wanken und bahnte den Weg für revolutionäre Aufstände im folgenden Jahrhundert, ohne an der Dreiklassenstruktur etwas geändert zu haben. Im gleichen Jahrhundert eröffnete die Industrielle Revolution in England weltweit eine Reihe von Veränderungen in der sozialen Entwicklung, aber die Dreiteilung der sozialen Struktur verblieb weiterhin unangefochten. Nicht einmal der russischen Revolution gelang es, die Dreiklassenstruktur abzuschaffen. Sie führte zu enormen Spannungen im gesellschaftlichen Alltag und die von ihr ausgelösten Erschütterungen verbreiteten sich in den meisten Teilen der Welt. Nachdem der soziale Krieg überstanden war und die Rauchwolken sich aufgelöst hatten, war Russland nicht wieder zu erkennen. Das klassische Bild der sozialen Struktur trat jedoch so klar wie immer hervor, als sich die Wogen des gesellschaftlichen Aufruhrs gelegt hatten.

Wenn auch im Verlauf der Geschichte die drei Klassen in mehr oder wenige ausgeprägte Schichten aufgeteilt und die Größenverhältnisse zwischen den dreien unterschiedlich waren, so hat dies doch nichts an der Grundstruktur geändert. Weder Revolutionen und Klassenkämpfe noch Kriege konnten daran rütteln. Die soziale Struktur ist wie eine Kompassnadel, die immer wieder in ihre Grundstellung zurückfällt.

Die Interessen und Ziele der drei Klassen sind unvereinbar. Für die Unterklasse ist immer der Wunsch nach Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit die Triebkraft des Handelns - Freiheit von Unterdrückung, Gleichheit bei der Verteilung von Gütern und Gerechtigkeit im Gerichtssaal.

Die Oberklasse strebt nach Erhaltung und Sicherung der Macht über die Mittel- und Unterklasse, um ihre materiellen Bedürfnisse und geistigen Ambitionen befriedigen zu können. In erster Linie beruht die Macht der Oberklasse auf der Kontrolle Uber die Produktion und Arbeitskräfte. Das wichtigste Privileg der Oberklasse ist jedoch die Verteilung der produzierten Güter, wodurch sie sich selbst den größten Teil zukommen lassen kann. Die Herrschaft der Oberklasse erstreckt sich auch auf die verschiedenen Gebiete des kulturellen und geistigen Lebens einer Gesellschaft. Wer die Macht hat, hat das Recht. Und das wichtigste Recht ist das Definitionsrecht. Das Recht zu bestimmen, was gut oder böse ist, schön oder hässlich, wertvoll oder minderwertig, recht oder unrecht, fortschrittlich oder reaktionär. Dieses Rechts hat sich die Oberklasse zu allen Zeiten bedient. Die Stärke der Oberklasse liegt nicht zuletzt auch darin, dass sie den Aufbau der jeweiligen Gesellschaft am besten kennt und über ausgezeichnete Geschichtskenntnisse verfügt. Die Oberklasse bestimmt und kontrolliert die Art und den Umfang von Informationen, die geschaffen und veröffentlicht werden. Wer die Gegenwart beherrscht, dem gehört die Vergangenheit, und wer die Vergangenheit gestalten kann, der besitzt die Zukunft. Die siegreiche Oberklasse schafft sich ihre eigenen Definitionen und bestimmt damit Politik und Geschichte.

Und welches Ziel hat die Mittelklasse? Wen wundert es, dass sie versucht, die Oberklasse von deren Platz zu verdrängen und deren Position einzunehmen, um selbst Oberklasse zu werden und die damit verbundenen Privilegien und das soziale Prestige zu erlangen.

Die Oberklasse wird also früher oder später von der Mittelklasse gestürzt. Dieser Prozess verläuft in seinen Grundzügen immer gleich. Wenn die Macht von einer Klasse auf eine andere übergeht, folgt dieser Prozess einem bestimmten Muster: In dem Umfang, in dem die fallende Klasse ihre soziale Macht verliert, gewinnt die aufsteigende Klasse soziale Macht. Über lange Perioden scheint die Oberklasse unantastbar und gesichert, so dass die Mittelklasse in jedem Fall nicht offen an deren Positionen zu rütteln beginnt. Doch nach und nach treten Verfallserscheinungen der Herrscherklasse auf. Ihre Fähigkeiten zu regieren werden schwächer. Das existierende Produktionssystem beginnt zu stagnieren und veraltet. Die Produktivkräfte entwickeln sich weiter, aber ihre Organisationsformen entsprechen nicht mehr den neuen Anforderungen.

Die Oberklasse war zu Beginn ihrer Ära dynamisch, zielbewusst und überzeugt von sich selbst und ihrer Mission in der Welt. Idealismus trieb ihre Vertreter vorwärts, und die Gesellschaft wurde mit Energie und Kraft organisiert und gesteuert. Doch nach und nach verlieren sie an Vitalität und Tatendrang. Die erstrebten Ideale waren entweder erreicht, oder das Interesse an ihnen war am Erlöschen. Sobald dieser Punkt erreicht ist, wird das Klammern an die Macht zur einzigen Triebkraft. Damit hat sich die gesellschaftliche Position der Oberklasse in eine Verteidigungsstellung gewandelt, in der es wird immer schwieriger wird, eine Rechtfertigung für ihre Privilegien zu konstruieren. Ja, ein großer Teil der Oberklasse selbst beginnt, an den moralischen Grundlagen ihrer Herrschaft zu zweifeln. Unsicherheit und Skepsis machen sich in den eigenen Reihen breit. Um dies zu verdrängen, beschäftigt sich die Oberklasse mit ästhetischen Aufgaben und verfällt dem Müßiggang. Genießen wird wichtiger als Schaffen. Damit verliert die Oberklasse ihre einstige Zukunftsorientierung, die zum Führen der Gesellschaft notwendig ist. Der Verlust an sozialer Macht nimmt zu. In dem Maße, wie die Überzeugung und der Wille zum Herrschen geschwächt werden, wachsen der Mut der Mittelklasse, auf die historische Szene zu treten und offen ihren Anspruch auf Übernahme der Herrschaft zu proklamieren.

Die verlorene Macht der Oberklasse wird von der aufsteigenden Mittelklasse absorbiert. Jedes Zeichen von Feigheit und Verfall sowie alle Eingeständnisse von Schwäche seitens der alten herrschenden Klasse werden von einer äußerst wachsamen Mittelklasse registriert und im Kampf eingesetzt. Die Oberklasse wird mehr und mehr bedrängt. Dass die Oberklasse einer unzufriedenen und ambitiösen Mittelklasse Möglichkeiten zum Existieren und Erstärken gab, erweist sich nun als Kardinalfehler. Die Oberklasse kann nur so lange an der Macht bleiben, so lange es ihr gelingt, den aufstrebenden Konkurrenten in Schach zu halten. Sobald dies nicht mehr gelingt, sind die Tage der alten Herrschaft gezählt. Nur eine Oberklasse, die zuerst eine soziale Ordnung errichtet, die der Mittelklasse keinen unkontrollierbaren Spielraum lässt, kann theoretisch gesehen ewig herrschen. Die Oberklasse kann jedoch durch Revolutionen der Mittelklassen bedroht werden, und man darf nicht außer Acht lassen, dass die herrschende Klasse von äußeren Feinden angegriffen und vernichtet werden kann.

Bis heute haben alle Beherrscher von Gesellschaften früher oder später vor der untergrabenden Tätigkeit der Mittelklasse kapituliert. Zeigt die Oberklasse Zeichen von Schwäche wird sie moralisch, ideologisch und materiell von der Mittelklasse bestürmt. Im allgemeinen repräsentiert die Mittelklasse eine mehr zeitgemäße Ordnung, die die Entwicklungsprobleme der Produktivkräfte effektiver lösen kann.

Das bedeutet jedoch nicht, dass eine existierende Machtstruktur auf freiwilliger Basis verändert werden kann. Keine herrschende Klasse hat jemals aus eigenem Antrieb oder Überzeugung den historischen Schauplatz verlassen. Im Gegenteil, eine physisch und moralisch geschwächte Oberklasse ist ein gefährlicher Gegner. Man sollte unter keinen Umständen vergessen, dass der Staat ein Machtinstrument in den Händen der herrschenden Minoritätsklasse ist. Die Oberklasse verfügt über die gesetzgebende, ausübende und rechtsprechende Macht. Außerdem kann sie über Art und Umfang von Informationen bestimmen. Dazu kommt das Kommando über die bewaffneten Streitkräfte. Alle diese verschiedenen Machtinstrumente werden im Klassenkampf von der Oberklasse gegen die Anschläge der ambitiösen Mittelklasse angewendet.

Nun zu einem anderen charakteristischen Muster im sozialen Kampf. Im Kampf gegen die Oberklasse verbündet sich die Mittelklasse mit der Unterklasse, die von einer latenten Aufruhrstimmung geprägt ist. Wie bereits erwähnt, ist das Ziel der Unterklasse Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Die Mittelklasse gibt nun vor, diese Ziele zu den ihren zu machen und kämpft unter diesem Vorwand für die Interessen der unterdrückten Unterklasse. Große Worte und Ideale werden auf das Transparent des gemeinsamen Kampfes geschrieben: Gleichheit bei der Verteilung aller Güter, Gemeinschaft, weltumspannende Brüderlichkeit, Glück, Freiheit, Frieden und Verträglichkeit. All dies sind Wünsche und Ideale, von denen die unterdrückte Klasse träumt. Der Mittelklasse gelingt es auf diese Weise, ihren eigenen revolutionären Kampf als Befreiungskampf der unterdrückten Massen zu tarnen. Die Oberklasse wird als Volksfeind denunziert, als unmoralisch und reaktionär verschrieen und mit den schlimmsten Regimen in der Weltgeschichte verglichen. Ihrem Regierungssystem wird die Schuld an alle Unglücken und allem Negativen gegeben. Wird dieses System abgeschafft, so suggeriert die Mittelklasse, dann ist der Weg frei für eine tausendjährige Herrschaft in sozialer Harmonie. Wie der Wolf unter dem Schafspelz so maskiert sich die Mittelklasse als Proletarier. Das Bündnis muss glaubwürdig gemacht werden, also versucht die Mittelklasse, sich als wahrer Vertreter des Volkes zu legitimieren. Ganz nach Notwendigkeit bezeichnet man sich selbst als proletarisch, eignet sich einigermaßen die Sprache und Gewohnheiten der Unterdrückten an, ja kleidet sich selbst im äußersten Notfall wie die Ärmsten der Armen. Gemeinsam, die Mittelklasse als organisierende und die Unterklasse als physische Kraft, wird die Oberklasse vernichtet. Mit einer enormen Kraftanstrengung wird die alte Ordnung zerschlagen und eine neue soziale Struktur etabliert. Die Vertreter der alten herrschenden Klasse werden liquidiert und für alle Zeiten ihrer Klassenherrschaft beraubt. Damit ist die Rolle der alten Oberklasse ausgespielt und die Mittelklasse übernimmt deren Position. Sobald dies geschehen ist, wird die Unterklasse auf ihren Platz verwiesen. Diese Klasse erreicht niemals ihr Ziel. Das ist ihr tragisches Schicksal.

Wie schon vorher erwähnt, sind die Ziele der drei Klassen unvereinbar. Die Unterdrückten träumen von der klassenlosen Gesellschaft, dagegen richtet sich die Hoffnung der Mittelklasse auf den Erhalt einer Klassenherrschaft. Mit Verrat und Komödienspiel bringt die Mittelklasse die Unterklasse auf ihre Seite im Kampf gegen den gemeinsamen Feind. In diesem Intrigenspiel ist die Unterklasse nichts anderes als ein Instrument in den Händen der konspirativen Mittelklasse. Oft sind sogar diejenigen Revolutionäre, die am lautesten nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit schreien, später an exponierter Stelle im neuen Unterdrückungssystem zu finden. Die wenigen Idealisten im revolutionären Kampf werden geopfert und ihre Machtpositionen mit berechnenden Spezialisten besetzt.

Die neue Herrscherklasse hat nun drei entscheidende Aufgaben zu bewältigen. Zunächst muss sie verhindern, dass die alte Herrscherklasse wieder erstarkt. Sie muss also wachsam gegenüber konterrevolutionären Bestrebungen sein. Zum zweiten muss die helfende Klasse diszipliniert werden, dies bedeutet, dass die bisherigen Mithelfer auf ihren angestammten Platz im sozialen System zurückgewiesen werden. Schließlich muss sich die neue Herrscherklasse eine soziale Ordnung schaffen, die ihre Bedürfnisse zufrieden stellen kann.

Die drei Aufgaben sind eng miteinander verbunden, so dass eine Trennung nur theoretische Bedeutung hat. Der Schutz vor Konterrevolutionären und die Disziplinierung der revolutionären Unterklasse bilden eine Einheit. Oftmals kann der andauernde Kampf der Volksmassen als konterrevolutionär definiert werden. Und manchmal wird der helfenden Unterklasse auch erklärt, dass der Kampf um Gleichheit auf Grund wichtiger ökonomischer Aufgaben, oder auch weil dieser den gefährlichen Intrigen der alten Herrscherklasse dienen könnte, bis auf weiteres aufgegeben werden müsse. Endlich können alle weiteren Klassenkämpfe gestoppt werden, indem die neuen Herren behaupten, dass die Unterklasse ihr Ziel erreicht hat. Es fehlen keine Beteuerungen, dass die neue Ordnung die wahre Macht des Volkes verkörpert. Das Volk hat die führende Rolle in der Gesellschaft übernommen. Nun sind alle Ursachen für soziale Konflikte beseitigt und damit wird jeder Klassenkampf automatisch als konterrevolutionär gestempelt. Auf diese Weise wird die Unterklasse auf die niedrigste Stufe der sozialen Ordnung platziert. Das Proletariat ist wieder zur untergeordneten Klasse degradiert und hat nach der Revolution denselben sozialen Platz wie vorher. Die Bedeutung historischer Umwälzungen lag für die Unterklasse nur darin, dass sie von neuen Herrschern unterdrückt wurde. Alle übermenschlichen Anstrengungen waren umsonst. Es ist immer die Mittelklasse, die den Sieg bei den blutigen Einsätzen der Unterklasse davonträgt. Die Unterklasse erreicht nie ihr Ziel. Solange Ressourcen begrenzt sind, wird die Erreichung von Gleichheit eine Illusion bleiben. In diesem Sinne ist die Unterklasse zu ewiger Sklaverei verurteilt. Wie aus dem bisher Beschriebenen hervorgeht, lassen sich der Kampf gegen den besiegten Feind und die revolutionäre Unterklasse in der Praxis nicht voneinander trennen. Ein weiterer fester Bestandteil dieses Kampfes ist die Errichtung einer neuen sozialen Ordnung. Die Festigung der Macht und der Aufbau eines neuen Unterdrückungssystems gehen Hand in Hand. Es ist wichtig zu verstehen, dass der revolutionäre Kampf in erster Linie auf die Eroberung der Staatsmacht ausgerichtet ist. Wie schon erwähnt, ist diese immer ein Instrument in den Händen der herrschenden Klasse. Als die neuen Herren noch den Mittelstand repräsentierten, wurde der Gegner ständig des Missbrauchs dieses Instruments angeklagt. Nun gebrauchen sie es selbst und verändern es so, dass es ihren eigenen Interessen und Zielen am besten dient. Der Staat ist kein neutrales Organ und ist dies niemals gewesen. Es sind hauptsächlich die verschiedenen staatlichen Einrichtungen, mit deren Hilfe sich die Herrscherklasse an der Macht hält. Der wichtigste Trumpf der Staatsmacht ist das Militär. Während seine Existenz in der revolutionären Periode verurteilt wurde, wird es nun von der neuen Herrscherklasse übernommen. Seine Funktionen sind jedoch dieselben geblieben.

Die neue machthabende Klasse führt in der Regel auch ein neues ökonomisches System ein. Auf verschiedenen Gebieten werden Reformen durchgeführt, doch immer zum Vorteil der Reformatoren. Dasselbe trifft auch auf die Verteilung anderer gesellschaftlicher Werte zu.

Das Bildungs- und Erziehungssystem wird meistens von Grund auf verändert. Es gilt, die Gedanken der neuen Generation mit denen der neuen Ordnung in Übereinstimmung zu bringen. Die Ideologie des Systems muss indoktriniert werden, wobei das Erziehungssystem zum Kanal für die Verbreitung der neuen Weltanschauung bis hin zu jedem einzelnen Bürger wird. Die revolutionäre Aufforderung zum neuen Denken bedeutet nichts anderes als Denken in den Bahnen der neuen Herrscherklasse. Das Erziehungssystem dient ausschließlich der Festigung der gesellschaftlichen Ordnung der neuen Machthaber.

In der neueren Zeit sind die Massenmedien zu einem ungeheuer wichtigen Instrument für die Herrschenden geworden. Ohne deren Kontrolle sind die Überlebenschancen einer neuen Herrscherklasse gering. Neu etablierte Regime bemächtigen sich deshalb auch umgehend dieses Instruments.

Die Kultur der herrschenden Klasse ist immer die vorherrschende Kultur. Mit Hilfe staatlicher Mittel wird diese geformt, subventioniert und verbreitet. Die zwangsartige Verbreitung der von der herrschenden Klasse bestimmten Kultur ist keine so schwierige Aufgabe, wie man vermuten könnte, jedenfalls nicht zu Beginn einer neuen Herrschaftsperiode. Eine Mittelklasse, der es gelingt, die Herrschaft der Oberklasse an sich zu reißen, muss über ein überdurchschnittlich hohes geistiges Potential verfügen. Die physische Macht allein kann keine Machtübernahme sichern. Intellektuelle Lebendigkeit und Flexibilität, schöpferische Kraft und überlegene psychische Stärke sind typische Eigenschaften der neuen Herrscherklasse. Diese geistige Ausstrahlung durchdringt automatisch das ganze Kulturleben. Ungeachtet dessen zieht eine siegreiche Klasse immer Mitläufer an, da sie befördern und degradieren kann. Beruht die Machtübernahme mehr auf der Schwäche des Gegners als auf der Kraft und dem Ideenreichtum der neuen Oberklasse, wird das Kulturleben systematisch gleichgeschaltet. Das kann die einzige Überlebensmöglichkeit darstellen.

So hat die Unterklasse nur neue Herren erhalten, die auf ihre Weise schlimmer als die vorherigen sind. Allein schon deshalb, weil die neue Macht härtere Mittel einsetzen muss, um die Erfolge der Revolution auf lange Sicht zu sichern. Die alte Herrscherklasse war in ihrer Machtausübung schlapp und nachsichtig geworden, was auch zu einer der Ursachen ihres Falls wurde. So öffnete der mangelnde Glaube an die Gerechtigkeit des Systems die Tür für Freiheiten. Die neue Oberklasse dagegen ist erfüllt mit Selbstvertrauen und Glauben an ihre historische Mission. Aber die Angst vor einer Konterrevolution und ein gewisser fanatischer Glaube an die eigene Mission maoktoberchen die neuen Herren zu einem grausameren Klassenfeind als den gestürzten. Die Unterklasse ist vom Regen in die Traufe gekommen, als sie versuchte, ins Trockene zu gelangen.

Aus der bisherigen Beschreibung des revolutionären Prozesses geht hervor, dass erfolgreiche Umwälzungen immer Revolutionen der Mittelklasse gewesen sind. Das heißt jedoch nicht, dass die Unterklassen niemals selbständig einen revolutionären Kampf geführt haben. Im Gegenteil, wir finden in der Geschichte zahlreiche Aufstände der Unterklasse, die teilweise chaotische Zustände verursachten. Sklavenaufstände, Bauernerhebungen und Arbeiterrevolten sind keine Einzelerscheinungen. Diesen Aufständen war allerdings niemals ein bleibender Erfolg beschieden.

Oft hat ein hungerndes und unterdrücktes Volk aus Verzweiflung die Waffen gegen seine Unterdrücker erhoben, aber fehlende Einigkeit und Organisation gaben der Konterrevolution leichtes Spiel. Derartige, aus Verzweiflung geführte Revolutionen waren von kurzer Dauer und konnten niemals in eine effektive soziale Ordnung in Friedenszeiten verwandelt werden. Der Heldenmut aufständischer Unterklassen ertrank deshalb in blutigen Niederlagen.

Dass diesen Aufständen niemals ein glücklicher Ausgang beschieden war, liegt auch daran, dass sich die Mittelklasse in solchen Situationen mit der Oberklasse verbündet. Trotz allem hat die Mittelklasse im Verhältnis zur niedrigsten sozialen Schicht bedeutende Vorteile. Verschreckt über die Vehemenz der Unterklasserevolten wird sie zum Verbündeten der Oberklasse, um dann mit ihr gemeinsam die proletarischen Aufstände zu bekämpfen.

Zwar haben revolutionäre Bestrebungen der Unterklasse deshalb bisher kaum Erfolge zu verbuchen, doch dies bedeutet nicht, dass ihre Situation im Verlauf der Zeiten unverändert geblieben ist. Die Unterklasse kann einen erheblichen materiellen Fortschritt verzeichnen: Der Wohlstand. das Ausbildungsniveau und der Lebensstandard sind gestiegen. In Bezug auf die angestrebte Gleichheit ist sie jedoch keinen Schritt weitergekommen. Die soziale Struktur ist trotz gewaltiger Erschütterungen unveränderlich.

Wenn es der Mittelklasse mit Hilfe der Unterklasse gelungen ist die Oberklasse zu stürzen, übernimmt sie selbst die Herrschaft. Nach und nach entwickelt sich eine neue Mittelklasse. Diese rekrutiert ihre Vertreter zum einen aus ehemaligen Angehörigen der Oberklasse. die diese als untaugliche Elemente ausgestoßen hat, und zum anderen aus den aktivsten und ehrgeizigsten Angehörigen der Unterklasse. Auf diese Weise entsteht eine neue Mittelklasse, deren Ziel wie immer die höchste Rangstufe in der sozialen· Ordnung ist. Sobald die ersten Anzeichen von Schwäche in der Oberklasse sichtbar werden, verbündet sich die Mittel- mit der Unterklasse und stürzt die herrschende Schicht. Die revolutionäre Mittelklasse übernimmt nun die führende Rolle in der sozialen Komödie. Die Besetzung der Statistenrolle bleibt unverändert, da zum Schluss die Unterklasse wieder auf ihren alten Platz verwiesen wird. Die soziale Struktur zeigt sich bald wieder als typisches Drei-Klassen-Gebilde. Das Gyroskop ist von neuem im Gleichgewicht.

Die französische Komödie von 1789

Im Zuge der großen Französischen Revolution geschahen grundlegende gesellschaftliche Veränderungen.

Dem Bürgertum gelang es, die absolutistische Monarchie irreparabel zu zerschlagen. Adel und Kirche verloren ihre ökonomischen Machtgrundlagen, den Besitz an Grund und Boden. Die Privilegien des Feudaladels wurden abgeschafft und die Menschenrechte verkündet. Freiheit und Gleichheit zählen seit damals zu den Grundbegriffen menschlicher Wertvorstellungen. Ein neues Regierungssystem wurde eingeführt, der Wille des Volkes als Grundlage der Machtausübung proklamiert. Die Revolution stellt zweifellos einen Markstein der Geschichte dar und veränderte das politische und soziale Bewusstsein aller gesellschaftlichen Klassen, in das sich die Freiheitsbotschaft der Französischen Revolution unauslöschlich eingebrannt hat. Die Hoffnungen des französischen Volkes auf ein menschenwürdiges Dasein wurden zwar nicht unmittelbar erfüllt, doch sie diente zusammen mit der damals entzündeten Freiheitsfackel den Völkern bis 1917 als Inspirationsquelle für revolutionäre Bestrebungen.

Die Französische Revolution war wie alle anderen erfolgreichen Revolutionen ein Werk der Mittelklasse. Mit Hilfe der Unterklasse gelang es ihr, die Oberklasse zu vernichten.

Ende des 18. Jahrhunderts traten in der besitzenden Klasse starke Verfallserscheinungen auf. Jedermann konnte bemerken, dass der Feudaladel seine Regierungsfähigkeit verloren hatte. An der Spitze der Gesellschaftspyramide stand ein schwacher, unschlüssiger König, der die Zeit mit nichtssagenden Spielereien totschlug und sich den Freuden der Tafel und des Jagdlebens hingab, und eine Königin, die an einer noch größeren Vergnügungssucht litt. Das Königspaar war von dem größten Hofstaat, den die Welt je gesehen hatte, umgeben. Es wird geschätzt, dass ca. 4000 Familien zu diesem Kreis gehörten. Nur Angehörigen des obersten grundbesitzenden Adels wurde die Aufnahme am Hofe gewährt. Im Allgemeinen bewirtschafteten die Gutsbesitzer ihre Güter nicht selbst. Ihr Interesse für landwirtschaftliche Probleme war auf das Eintreiben der Pachtzinsen beschränkt. Reformideen schenkten sie keine Aufmerksamkeit, was schließlich zur Stagnation des landwirtschaftlichen Produktionssystems führte.

Das Leben am Hofe war äußerst kostspielig, deshalb waren die meisten Familien von königlichen Gunstbezeugungen abhängig, um an dem hektischen Gesellschaftsleben und dem Streben nach Status teilnehmen zu können. Das Hofleben trug somit zur Schwächung der Kampfkraft der Oberklasse bei. Unzählige Intrigen wurden ausgetragen, um einträgliche Hofämter und Offizierstitel sowie Bischofs- und Abstellungen zu ergattern. Dieser interne Konkurrenzkampf trug zur Spaltung in der führenden Schicht bei. Weit schlimmere Folgen hatte jedoch die Einstellung der Führungsschicht, wichtige Staatsämter als Futterkrippen zu betrachten. Für die Minister waren nicht die staatserhaltenden Funktionen der jeweiligen Hofämter von Bedeutung, sondern allein deren ökonomische Ergiebigkeit. Sobald sich eine Herrscherklasse jedoch ästhetischen Genüssen hingibt, anstatt mit Entschlossenheit und Energie zu regieren, ist ihr Untergang besiegelt. Keine machtausübende Klasse kann erwarten, das Zepter auch dann noch fest in der Hand zu halten, wenn sie über einen längeren Zeitraum hinweg große Teile des Nationalvermögens für unproduktive Vergnügungszwecke vergeudet.

Der herrschenden Klasse unterliefen zwei weitere Kardinalfehler. Der eine bestand darin, dass sie die zunehmende Unzufriedenheit innerhalb der eigenen Reihen nicht bemerkte, und der andere, dass sie das Erstarken einer unzufriedenen und machtgierigen Mittelklasse zuließ.

Die herrschende Schicht hatte nicht die Bedeutung einer gemeinsamen geistigen Grundhaltung für die Stärke der eigenen Klasse erkannt. Eine Missachtung dieses Zusammenhangs kann verheerende Folgen haben, da interne Streitereien und Ränkespiel zur Schwächung des Zusammenhalts führen. Sobald der Klasse aber von außen Gefahr droht, sind diese in Wirklichkeit harmlosen Unstimmigkeiten oft schnell vergessen. Führen materielle Interessengegensätze hingegen zu einer geistigen Spaltung in den eigenen Reihen, ist die Klasse ernster Gefahr ausgesetzt. Die französische Oberklasse befand sich in Bezug auf den niederen Adel und den niederen Klerus vor der Revolution in einer solchen Situation.

Die Angehörigen des niederen Adels, hauptsächlich jüngere Söhne großer Adelsfamilien, führten ein recht untätiges Dasein, das ihnen im Wesentlichen durch ein kleines Familienerbteil ermöglicht wurde. Da es für die meisten unmöglich war, nennenswerten Grundbesitz zu erwerben, gerieten sie rasch in Armut. Einerseits hinderte sie ihre adlige Abstammung, eine bürgerliche Laufbahn einzuschlagen und sich auf diese Weise Einkommen zu verschaffen. Andererseits beharrten sie auf ihrem adligen Namen, der ihnen aber keinen Einfluss gab. In dieser zahlenstarken Schicht entwickelte sich eine große Unzufriedenheit gegenüber dem System.

Auch innerhalb des niederen Klerus, insbesondere bei den Gemeindepriestern und niederen Kirchenbeamten, herrschten Unzufriedenheit und Neid. Die Oberen des mächtigen und reichen Klerus konnten nicht mehr mit der Loyalität dieser niederen Schicht rechnen. In einer revolutionären Situation würde es der Oberklasse kaum gelingen, über die niederen adligen und geistigen Stände zu bestimmen. Stagnation oder geradezu Rückgang in der landwirtschaftlichen Produktion, dem wichtigsten Produktionssystem, Schwächung der Fähigkeit und des Willens zur Ausübung der Herrschaft sowie moralischer Verfall verminderten die soziale Macht der alten Herrscherklasse. Die Stunde des Machtwechsels war gekommen. Die soziale Stärke der aufsteigenden Mittelklasse nahm in dem Verhältnis zu, wie diejenige ihres Rivalen sich verringerte. Die Zukunft lag in den Händen des Bürgertums. Dieses verkörperte eine zeitgemäßere ökonomische Ordnung und besaß eine glaubwürdigere Weltanschauung. Darüber hinaus verfügte die neue Klasse über den notwendigen Willen zur Machtausübung, den Glauben an die eigene Mission sowie Energie und Unternehmungslust. Neben den ehrgeizigen und selbstbewussten Vertretern des Bürgertums wirkten die degenerierten Adligen wie kraftlose Dinosaurier.

Aber auch das Bürgertum war in Schichten geteilt. Die oberste Schicht bestand aus reichen Bankiers, Inhabern großer Handelshäuser, Großhändlern und wenigen, aber mächtigen Industriellen. Dieser Personenkreis war oftmals wohlhabender als der Adel, der Zugang zur etablierten Oberklasse blieb ihr allerdings versagt. Es sei daran erinnert, dass Frankreich innerhalb der europäischen Staaten eine beachtenswert starke ökonomische Position einnahm. Frankreich war in der Lage, durch den Besitz der Insel San Domingo die Hälfte des Weltzuckerverbrauchs zu decken. Erzeugnisse der französischen Möbel- und Textilfabrikation wurden in zahlreiche Länder exportiert. Die Seidenherstellung konnte sich als führend in der Welt bezeichnen. Der Bergbau und die Erzgewinnung befanden sich in einer Wachstumsperiode, die Ausgabe von Aktien und die Bankgeschäfte im Allgemeinen florierten. Es herrschten also günstige ökonomische Bedingungen für energische und unternehmungsfreudige Leute.

Die ideologische Begründung der gesellschaftlichen Position der besitzenden Klasse basierte auf ihrer adligen Herkunft. Das Bürgertum hingegen machte die persönliche Initiative zum Maßstab für die Aneignung beziehungsweise Verteilung von gesellschaftlichen Werten. Die aufsteigende Klasse machte sich die zu der Zeit modernsten philosophischen Ideen zu Eigen, insbesondere Rousseaus Gedanken von Freiheit und Gleichheit benutzten sie als Geschütze gegen die Privilegiengesellschaft. Auf diese Weise brachten die zukünftigen Herren das moralische Recht auf ihre Seite. Diese Transaktion ist ausschlaggebend für den Ausgang einer revolutionären Komödie.

Die finanzielle Krise des Reiches löste schließlich die Revolution aus. Die Plünderung der Staatskasse durch den Hofadel und die Unterstützung des nordamerikanischen Unabhängigkeitskrieges brachten den Staatsbankrott in gefährliche Nähe. Neue Steuern mussten erhoben werden, doch eine verschärfte Ausbeutung der Unterklasse war nicht mehr möglich. Deshalb musste die Steuerfreiheit der besitzenden Klasse unbedingt aufgehoben werden. Diese Notwendigkeit wurde von den adligen Finanzexperten anerkannt, nicht aber von deren Klassenbrüdern, die entsprechende Bestrebungen bekämpften. So brachten sie den ersten adligen Steuerreformer zu Fall. Dessen Nachfolger hatten jedoch keinen anderen Ausweg, als diejenige Klasse zum Steuerobjekt zu machen, die den größten Anteil an den gesellschaftlichen Werten besaß. Der oppositionelle Teil des Adelsstandes, insbesondere der niedere Adel, forderten deshalb die Einberufung der Generalstände, da laut Verfassung nur die Stände zum Erheben neuer Steuern berechtigt waren.

Die Stände bestanden aus dem Adel, dem Klerus und dem Dritten Stand, der die Interessen des Volkes repräsentieren sollte. Tatsächlich waren aber kaum die Vertreter des Volkes im Dritten Stand zu finden, sondern hauptsächlich Juristen, Ärzte, Beamte und andere wohlhabende Bürger. Auch einzelne Adlige und Geistliche hatten sich als eine Art Volkstribun dem Dritten Stand angeschlossen. Keine Arbeiter und nur wenige Bauern befanden sich in der sogenannten Volksvertretung. Der Dritte Stand wurde in Wirklichkeit von einem Mittelstand, der kommenden Mittelklasse, als Tarnung benutzt. Dies bewiesen die nachfolgenden Ereignisse, in denen der Dritte Stand in erster Linie die Klasse vertrat, welcher seine Repräsentanten angehörten.

Der aufsteigenden Klasse bot sich eine weitere Gelegenheit zur Durchsetzung ihrer Interessen, die sie geschickt ausnutzte. Bevor die Generalstände einberufen wurden, hatte der König das Volk aufgefordert, die herrschenden Zustände zu kritisieren und seine generellen Wünsche vorzutragen. Da die meisten Bauern weder schreiben noch lesen konnten, mussten sie die Formulierung ihrer Forderungen anderen überlassen. In dieser Situation erkannte das revoltierende Bürgertum eine einzigartige Chance. Der Mittelklasse gelang es, ihre eigenen Forderungen als diejenigen der Unterklasse zu maskieren.

Die französische Mittelklasse war sich von Anfang an darüber im Klaren, dass ein Bündnis mit der Unterklasse eine Notwendigkeit war. Obwohl die Oberklasse den Staatsapparat nicht mehr fest in der Hand hatte, war ihre Widerstandskraft doch nicht vollkommen gebrochen. Die Erwartungen, welche die Mittelklasse mit einer Allianz verbanden, waren auch nicht unbegründet.

Die Unterklasse fristete ein Dasein unter extrem schlechten Bedingungen. Zahlenmäßig dominierten die kleinen Handwerker in den Städten, die aufgrund ihrer mangelnden Schulbildung ebenso wie der recht kleine Stand von Fabrikarbeitern wenig Möglichkeiten hatten, sich im politischen Leben Geltung zu verschaffen. Die Bauern bildeten das ökonomische Zugtier der Gesellschaft. Einige waren leibeigen, die meisten Pachtbauern, die ihren Herren Pachtzinsen und dem Staat Steuern zahlten sowie zu umfassenden Frondiensten gezwungen wurden. Zur Unterklasse müssen auch die zahlreichen Tagelöhner und umherziehenden Bettler gerechnet werden. Diese Unterklasse hatte wenig zu verlieren und ausreichend Gründe zu revoltieren. Ihr niedriges kulturelles Niveau verhinderte jedoch, dass sie der Hinterlist der Mittelklasse Paroli bieten konnte. Die Erfolgsaussichten der von der Mittelklasse betriebenen Bündnispolitik wurden zudem durch den extrem strengen Winter 1788-89 und die vorausgehende schlechte Ernte begünstigt. Darüber hinaus verursachte das Handelsabkommen von 1786 mit England, das zur Senkung des Einfuhrzolls auf englische Industriewaren geführt hatte, die Stilllegung einer Anzahl von Fabriken und eine große Zahl von Arbeitslosen. Alle diese Umstände verstärkten die soziale Unruhe und machten die Unterklasse empfänglich für falsche Parolen und verräterische Versprechungen.

Man darf auch nicht außer Acht lassen, dass die Oberklasse, der Adel, für alle einen Feind darstellte, den es zu bekämpfen galt, denn nur durch die vollständige Vernichtung dieser Klasse konnten bessere soziale Verhältnisse erreicht werden. Mit dauernden Angriffen auf die privilegierte Klasse, die als Feind des Volkes dargestellt wurde, versuchte die Mittelklasse, den Weg für das Bündnis mit der Unterklasse zu bahnen, was ihr letztendlich gelang.

Wie jede gute Propaganda, so waren diese Erklärungen zum Teil richtig. Der Untergang der privilegierten Klasse war ganz richtig eine notwendige Voraussetzung für die Erzielung besserer Verhältnisse. Die Mittelklasse vergaß aber darauf hinzuweisen, dass diese Voraussetzung allein nicht ausreichend war. Die Mittel- und die Unterklasse hatten nämlich nicht das gleiche Ziel. Die gemeinsamen Interessen bestanden nur solange, bis der Adel gestürzt war. Alle Mittelklassen streben nach der Führung, während sich die Unterklasse für die Gleichheit einsetzt. Diese Ziele sind unvereinbar.

Die Führer der Mittelklasse konnten trotzdem die Unterklasse mit revolutionären Parolen und Schlagworten blenden. Den Revolutionsmachern gelang es, der Unterklasse glaubhaft zu machen, dass es deren Sache war, für die sie kämpften. Sie benutzten die Sehnsüchte der Unterdrückten nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit geschickt im Kampf gegen den Klassenfeind. Sie entwickelten eine bis dahin ungekannte Beredsamkeit. Die Redekunst der Sophisten und die rhetorischen Meisterwerke der römerischen Volkstribunen wirkten neben den oratorischen Ergüssen eines Mirabeaus, Morats, Dantons oder Robespierres wie trockene wissenschaftliche Vorträge. Man kann leicht den Eindruck bekommen, dass den Menschen die Sprache gegeben wurde, um ihre wahren Absichten verbergen zu können.

Es wäre falsch zu denken, dass die revolutionäre Klasse nicht nach Freiheit und Gleichheit strebte. Für sie bedeuteten diese Begriffe jedoch politische Rechte, während die Bauern und Arbeiter sie mit sozialen Reformen verbanden. Freiheit und Gleichheit sollten dazu beitragen, sie von den feudalen Bürden zu befreien. Es war natürlich die siegreiche Klasse, die über das Definitionsrechte verfügte.

Gemeinsam starteten die Mittelklasse, in der Rolle des geistigen Führers der Revolution, und das Proletariat den physischen Angriff auf die besitzende Klasse. Dieser vereinten Macht vermochte die geschwächte Oberklasse nicht zu widerstehen. Auf dem Lande erhoben sich zornerfüllte Bauern gegen ihre Herren, und in den Städten bekämpfte das Proletariat die Bastionen und Symbole des Adels. Wenn auch die Revolutionsführer die Aufruhrbataillone der Volksmassen geschickt zu den jeweils richtigen Kampfplätzen zu dirigieren verstanden, herrschte doch eine gewisse Unsicherheit in der aufgepeitschten Atmosphäre. Die gesamte Mittelklasse hegte Furcht vor den Massen. Das Bürgertum beeilte sich daher, eine Nationalgarde oder Bürgerwehr aufzustellen. Bürgerwehr ist wohl der treffende Ausdruck für dieses Korps, da es ja wirklich die Interessen des Bürgertums beschützte. Sobald die konspirierende Klasse ihr Ziel erreichte, sollte die Unterklasse auf den ihr zukommenden Platz verwiesen werden.

Der auf lange Sicht erfolgreiche Ausgang der Französischen Revolution war in hohem Maße der Bündnispolitik der Mittelklasse zu verdanken, die sich auf diese Weise der Unterstützung der Bauern versicherte. Mit dem Sturz des Adels verschwanden auch dessen Privilegien. Die Bauern wurden von feudalen Bindungen und Lasten befreit. Das Lehns- und Pachtwesen wurde abgeschafft und der Bauer selbst war nun der Besitzer der Erde, die er bewirtschaftete. Auch die Kirche musste sich von ihren unermesslichem Grundbesitz trennen, der an die Bauern verteilt wurde. Die Bauern als Anhänger der Revolution halfen der neuen Klasse bereitwillig, die gestürzte Klasse an der Rückkehr zu hindern. Es war der Bauernstand, der wohl am meisten an der Existenz des privaten Eigentumsrechts, auf dem die neuen Machthaber ihre Herrschaft basierten, interessiert war.

Für die Landbevölkerung brachte die Revolution nur geringe ökonomische Verbesserungen, für das Proletariat keine. Trotz vieler Veränderungen besserte sich die soziale Situation der breiten Bevölkerung nicht. Die revoltierende Mittelklasse wurde Oberklasse, und die Unterklasse behielt ihre Rolle als Statist. Das Solidaritätsgefühl zwischen Mittel- und Unterklasse bestand nur solange, bis die Klassenherrschaft erobert war. Danach wurde die Hilfsklasse wieder in die soziale Zwangsjacke gesteckt. Die Unterklasse erreichte ihr Ziel nicht. In diesem sozialen Kampf waren der Adel und das Proletariat die Verlierer. Das Bürgertum hatte gesiegt und spielte nun die Hauptrolle in der sozialen Komödie.

Die Errichtung der Diktatur war das Ende der Französischen Revolution, zu deren Symbol Napoleon wurde. Das Bürgertum hatte jedoch lange vor Napoleons Eingreifen Zuflucht in einer starken Staatsmacht gesucht, um sich vor der Macht des Volkes zu schützen. Unter der Diktatur wurde der Zentralisierungsprozess verstärkt. Die Furcht des Bürgertums war nicht unbegründet, brachen doch eine Reihe revolutionärer Aufstände im Verlaufe des 19. Jahrhunderts aus. Der relativ schmerzlose Übergang zur Diktatur ist zum Teil damit zu begründen, dass die sozialen Erschütterungen und die großen menschlichen Opfer dem Volk alle Energie entzogen hatten. In jedem Fall gewann die soziale Struktur ihre klassische Form zurück. Das Gyroskop war wieder im Gleichgewicht.

Die Französische Revolution entzündete mit ihrer Freiheitsbotschaft eine Flamme, die ewig brennen wird. Die erkämpften Freiheitsrechte brachten der Unterklasse zwar keine nennenswerten Verbesserungen ihres sozialen Lebens, sie bestimmten aber den kommenden Industrialisierungsprozess der schließlich den Wohlstand schaffte, der die Voraussetzung für die Freiheit ist. Die Revolutionen des 20. Jahrhunderts endeten oft mit einer ökonomischen Verbesserung, brachten aber selten Freiheit. Im Fall der Französischen Revolution war es umgekehrt.

Eine russische Komödie

Die Mittelklasse ging aus der Französischen Revolution von 1789 als Sieger hervor. Mit Hilfe der Unterklasse war es ihr gelungen, die französische Gesellschaft aus dem Zeitalter des Feudalismus in die Epoche des modernen Nationalstaates zu führen. Derselbe historische Szenenwechsel fand in Russland 1917 statt. Auch in der russischen Revolution war die Mittelklasse die treibende Kraft. Die Revolutionäre nutzten auf meisterliche Weise die unendliche Energie der Massen im Kampf gegen die letzten Bastionen einer ausgebrannten Oberklasse. Dass sie ihr Metier verstanden, kann man daran messen, dass die Revolution zu Ende geführt wurde, und die alte Ordnung unwiederbringlich zerschlagen war. Heutzutage ist es unvorstellbar, dass die ehemaligen Herrscher, das Geschlecht der Romanows und die Großgrundbesitzer, jemals ihre alte Machtposition wiedererlangen könnten. Die grundlegenden Umwälzungen in der russischen Gesellschaft konnten jedoch nicht verhindern, dass die soziale Struktur erneut ihr klassisches Gleichgewicht gewann. Die Oberklasse verschwand, ihr Platz wurde von der ehemaligen Mittelklasse besetzt, die Unterklasse verblieb in ihrer sozialen Position und eine neue Mittelklasse begann sich langsam herauszubilden.

Wie in Frankreich, so funktionierte auch in Russland die feudale Ordnung bis zuletzt. Die Aristokratie der Großgrundbesitzer bildete das Rückgrat der russischen Oberklasse. Die Macht, die sie über die Bauern hatte, war jedoch Ende des 19. Jahrhunderts vermindert. So hatte die Oberklasse das Recht verloren, Leibeigene zu verpfänden oder zu verkaufen. Im Jahre 1861 wurde die Leibeigenschaft aufgehoben. In diesem Zusammenhang wurde ein neues System der örtlichen Verwaltung eingeführt und die Rechtsordnung verändert, was ebenfalls die Abhängigkeit der Bauern von ihren Herren verringerte. Obwohl diese Reformen für die Oberklasse einen Verlust an sozialer Macht bedeuteten, war ihre Position als Herrscherklasse doch in keiner Weise in Gefahr geraten. Die Reformen wurden nur langsam durchgeführt und sogar das Attentat auf den Zaren im Jahre 1881 wirkte bremsend auf die Selbständigkeitsbestrebungen der Bauern.

Seit Generationen waren die höchsten Ämter im Heer, in der Administration, im diplomatischen Dienst und in der Regierung den Großgrundbesitzern vorbehalten. Das bürokratische System in Russland war somit von den Interessen der Adligen geprägt. Vielen Angehörigen des Adelsstandes gelang es, eine Beamtenkarriere einzuschlagen und gleichzeitig der Verwaltung ihrer Güter vorzustehen. Die höchsten Staatsämter gingen wie in einer Erbfolge vom Vater auf den Sohn über. Änderungen in der sozialen Struktur waren damit ohne Billigung der Feudalklasse nicht möglich.

Für die russische Oberklasse war die Landwirtschaft die materielle Basis ihrer Machtausübung. Außerdem kontrollierte sie das staatliche Administrationssystem und die Streitkräfte. In den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts begann sich eine ansehnliche Industrie zu entwickeln. Petersburg wurde zum Zentrum einer modernen Großindustrie, in Kivirog und um Moskau befanden sich beachtliche Erzbergwerke und im Donezbecken wurde Kohle gefördert. Um die Jahrhundertwende setzte eine stürmische Entwicklung des Eisenbahnverkehrs ein.

Das Interessante an diesem Industrialisierungsprozess ist jedoch, dass der keine Veränderungen der oberen Schicht in der sozialen Struktur bewirkte. Verglichen mit der industriellen Entwicklung in Westeuropa und den USA bildete sich nur eine kleine Klasse von Kapitalisten heraus. Das ist im wesentlichen dadurch zu erklären, dass der Industrialisierungsprozess hauptsächlich durch den Staat in Gang gesetzt und organisiert wurde. Diese Entwicklung führte zu einer größeren Zentralisierung und stärkte die Macht des Staatsapparates. Insgesamt stellte die Industrialisierung eine Bedrohung für die feudale Ordnung dar. Auf längere Sicht gesehen gefährdete sie nicht nur die führende Stellung der Landwirtschaft, sondern veränderte zudem die Methoden und Arbeitsgänge in den landwirtschaftlichen Betrieben. Dies allein war ausreichend, die Stellung der Feudalklasse ins Wanken zu bringen. Für den Ausgang der Entwicklung waren allerdings zwei andere Faktoren von entscheidender Bedeutung. Der erste ist die Mobilisierung der niedrigsten Schicht in der sozialen Struktur, die der Industrialisierungsprozess in Gang gesetzt hatte. Eine bedeutende Abwanderung vom Lande war zu verzeichnen, so dass sich in den Städten unter ärmlichsten Verhältnissen eine Arbeiterklasse herausbildete. Allein in Petersburg waren z.B. im Jahre 1917 etwa 400.000 Arbeiter der Großindustrie in primitiven Baracken zusammengepfercht. Diese Massen verkörperten eine schlummernde revolutionäre Kraft, die in permanenter Bereitschaft für den passenden Augenblick gehalten wurde.

Der zweite Faktor bestand darin, dass eine Anzahl von Angehörigen der Feudalklasse Einfluss in dem Teil des bürokratischen Systems zu gewinnen suchte, der den Industrialisierungsprozess durchführte. Obwohl dies im ersten Moment als Vorteil gewertet werden kann, erwies sich dieser Faktor als eine Bedrohung der Interessen der Oberklasse. Der Adel hatte damit eine Möglichkeit erhalten, den Verlauf des Industrialisierungsprozesses zu überwachen und dessen Richtung so zu lenken, dass dieser für die eigene Klasse keinen Schaden verursachen und ihr im Gegenteil von Vorteil sein konnte. Es war jedoch nicht zu vermeiden, dass die Industrialisierung im Laufe der Zeit die feudale Ordnung bedrohte. Die Interessen und Ideen der adligen Industriebürokraten waren nicht länger in Übereinstimmung mit denen des Landadels.

Von dieser Warte aus gesehen, war eine ideologische Spaltung in der führenden Schicht seit langem in Vorbereitung. Ein Teil der jungen Adligen wünschte sich eine Entwicklung für Russland nach westeuropäischem Vorbild. Mit Hilfe einer Anhebung des allgemeinen Bildungsniveaus sollte die Nation den Anschluss an die moderne Zeit erreichen. Diese Zukunftsvision wurde von einem anderen Teil der Oberklasse energisch bekämpft. Diesen Adligen ging es darum, Russland von der westeuropäischen Zivilisation zu isolieren, um die eigenen Privilegien zu beschützen. Die innere Spaltung der herrschenden Klasse war zu einer Tatsache geworden. Obwohl der Konflikt, der dieser Spaltung zugrunde lag, nicht von fundamentalem Charakter war, schwächte er doch die Verteidigungskraft der Klasse und konnte in einer Krisensituation zum Zünglein an der Waage werden.

Die Oberklasse war deshalb den Anforderungen, mit denen das Regime von Innen und Außen konfrontiert wurde, nicht mehr gewachsen. In der führenden Schicht wurden Ermüdungserscheinungen sichtbar. Innere Degeneration, schwindendes Selbstvertrauen und Perspektivlosigkeit lähmten den ohnehin schwachen Widerstandswillen der Klasse. Das Fehlen von Zukunftsvisionen, von Entscheidungskraft und resoluter Handlungsfähigkeit verurteilte die ehemals mächtigen Herrscher zum Untergang.

Zar Nikolaj II. war repräsentativ für eine Oberklasse, die mangelnde Willensstärke und eine falsche Realitätseinschätzung aufwies. Wankelmütigkeit verbreitete sich wie eine ansteckende Krankheit von der Spitze in die oberste Schicht der Gesellschaft. Diese Situation wurde noch durch eine Zarin verstärkt, die ihrem Gemahl beständig eine Wirklichkeit vorzauberte, die nicht mehr existierte. Auch sie war nicht in der Lage, die Kräfte zu erkennen, die sich systematisch gegen die feudale Ordnung mobilisierten.

Es ist wohl kaum übertrieben zu behaupten, dass sich die feudale Oberklasse fast von allein auflöste. Der Krieg gegen Japan und die Teilnahme am Ersten Weltkrieg sind deutliche Beweise dafür, dass die Führung des russischen Staates den technischen Anforderungen der modernen Kriegsführung nicht gewachsen war. Die Nachfolger der herrschenden Klasse hatten ein leichtes Spiel.

Die schwierigste Aufgabe bestand für die revoltierende Mittelklasse deshalb auch nicht in der Zerschlagung des alten Adels. Zuerst ging es darum, Ordnung in den eigenen Reihen zu schaffen. Die Mittelklasse war von Anfang an ideologisch gespalten. Die internen Streitigkeiten zehrten an ihren Kräften. Dieser Konflikt wurde jedoch erst nach der Revolution gelöst. Die nächste Schwierigkeit, mit der die Mittelklasse fertig werden musste, war ihre relativ geringe Anzahl. Die Struktur der russischen Gesellschaft unterschied sich von derjenigen westeuropäischer Staaten gerade durch eine zahlenmäßig geringe und schwache Mittelklasse. Dieses Handicap wurde dadurch aufgewogen, dass sowohl die Ober- als auch die Unterklasse noch schwächer waren. Das dritte Problem, dessen Lösung äußerste Geschicktheit und Dreistigkeit erforderte, bestand darin, die Unterklasse zu zähmen. Man darf jedoch nicht außer Acht lassen, dass die internen Streitigkeiten in der ambitiösen Mittelklasse stets hinter dem gemeinsamen Verlangen nach der Klassenherrschaft und dem Wunsch nach der Zerschlagung der besitzenden Klasse zurücktraten. Der Streit ging um den Aufbau des zukünftigen Staates und um die Mittel, mit deren Hilfe die Spitze der Macht erklommen werden sollte.

Den festen Stamm der russischen Mittelklasse bildeten Intellektuelle, also Professoren, Lehrer, Juristen, Ärzte, Journalisten, Verfasser, Techniker und Studenten. Der Industrialisierungsprozess und eine wachsende Staatsbürokratie bildeten die materielle Grundlage für das Erstarken dieser Klasse. Der Bedarf nach Aufklärung und Bildung wuchs beständig, was die Lehranstalten näher ins gesellschaftliche Zentrum rückte. Kein geringer Teil der Studenten stammte aus dem wohlhabenden Bauernstand und kleinbürgerlichen, in Städten lebenden Familien. Viele Akademiker konnten sich deshalb nicht mit einer Herkunft aus der Oberklasse brüsten. Da der Staat unterdessen nicht in der Lage war, alle Akademiker zu absorbieren, konnten diese nicht die Anerkennung und Position erhalten, nach welchen sie gestrebt hatten. Die Unzufriedenheit unter den Intellektuellen nahm noch zu, als von einem bestimmten Zeitpunkt an die Staatsämter ausschließlich Adligen vorbehalten wurden. Hinzu kam, dass die soziale Situation vieler Studenten aussichtslos war. Sie lebten in äußerster Armut, mit dem ständigen Risiko, in die Arbeiterklasse abzusinken. Diese Aussicht und die Unzufriedenheit mit den gesellschaftlichen Zuständen im allgemeinen machte die Intellektuellen zu radikalen Revolutionären, die nur zu gewinnen hatten und nichts zu verlieren. Ihr kulturelles Niveau erhob sie hoch über die Volksmassen, nicht jedoch ihre ökonomische Lage. Ihre Ausbildung ermöglichte es ihnen, mit der Oberklasse zu konkurrieren, ihre ökonomische Situation jedoch errichtete unumstößliche Barrieren zwischen ihnen. Die Intellektuellen befanden sich in einem Vakuum, sowohl von der Ober- als auch Unterklasse getrennt. Gerade diese Tatsache machte sie zu einem beweglichen Faktor in der sozialen Struktur.

Zur Mittelklasse waren auch ein Teil der liberalen Groß-grundbesitzer, Industriellen und Geschäftsmänner zu zählen.

Die intellektuelle Mittelklasse war in verschiedenen Fragen gespaltener Meinung. Wann war der richtige Zeitpunkt zur Machtübernahme gekommen? Wer sollte die treibende Kraft in der Revolution sein? Wie sollte die soziale Ordnung nach dem Fall der Feudalmacht aussehen? Nach ihrer ideologischen Position ließen sich die Revolutionäre in vier Gruppen einteilen: Die Anarchisten, die Liberalen, die moderaten Sozialisten und die Bolschewiki. Nur wenige Anarchisten waren Intellektuelle. Dessen ungeachtet gab es in Russland eine starke anarchistische Tradition. Anarchistische Ideen waren besonders in der Unterklasse verbreitet. Im Gegensatz zu den intellektuellen Theoretikern lehnten die Anarchisten eine Revolution von oben ab. Nach ihrer Meinung würde eine solche Revolution nur ein neues Machtgebilde hervorbringen, das sich im Prinzip nicht von dem vorherigen unterscheide, nur die Führungsschicht würde ausgewechselt. Für die Unterklasse bedeute ein solcher Wechsel keine Änderungen, die Volksmassen hätten nur unter neuen Herren zu arbeiten. Deshalb müssten die Unterdrückten sich selbst befreien. Die Befreiung einer anderen Klasse zu überlassen sei unmöglich, da jede Klasse eine andere Vorstellung von Befreiung habe. Freiheit könne man nicht geschenkt erhalten, Freiheit könne nur erobert werden. Für die Anarchisten ging es nicht darum, die politische Macht zu revolutionieren, sondern diese abzuschaffen. Macht war in den Augen der Anarchisten eine vernichtende Kraft, die durch eine politische Revolution nicht aus der Welt zu schaffen war. Ein Auswechseln der politischen Führung erschien ihnen deshalb nutzlos. Innerhalb kurzer Zeit würde die Macht auch die neuen Führer vergiften und korrumpieren. Eine Revolution von oben sei nicht nur fruchtlos, sondern zugleich ein Verrat an den arbeitenden Massen.

Die Anarchisten erstrebten eine Revolution von unten, in deren Verlauf es in erster Linie um die Abschaffung jeglicher Autorität ging. Der Staat wurde als Hauptfeind betrachtet, diene er doch nicht den Menschen, sondern sei die Ursache aller Unterdrückung. Der Staatsapparat sei zu jeder Zeit ein Instrument in den Händen der herrschenden Klasse gewesen. Der Sinn der Revolution liege deshalb darin, diesen Apparat zu zerschlagen und zu sichern, dass sich keine neue Herrscherklasse dieses Apparates bedienen könne.

Die Anarchisten nährten die Vorstellung, dass eine neue soziale Ordnung aus den Ruinen einer in Stücke geschlagenen Staatsmacht erstehen könne. Diese Ordnung sollte auf einer Art freiwilliger, dezentraler Zusammenschlüsse beruhen. Sie nahmen an, dass sich eine Harmonie in den Beziehungen zwischen den Menschen von selbst einstellen würde, ist die Unterdrückung erst beseitigt. Ungerechtigkeiten würden nach dem Verschwinden der politischen Macht nicht mehr existieren. Der Mensch an und für sich sei gut, nur Tyrannei mache ihn unberechenbar.

Obwohl die Vorstellungen der Anarchisten vom Volk als romantisch, um nicht zu sagen als naiv bezeichnet werden müssen, lässt sich doch nicht leugnen, dass sie mit überzeugender Sicherheit den wunden Punkt jeglicher Machtphilosophie bloßlegten. Mit Recht waren sie misstrauisch gegenüber allen Philosophen, die Macht in ihren Theorien akzeptierten. Sie verabscheuten durchweg rationelle Systeme. Diese seien immer von Intellektuellen in Übereinstimmung mit den Interessen der Auftragsgeber geschaffen worden. Soll eine Gesellschaft mit rationellen Gesetzen geleitet werden, so ist dies gleichbedeutend mit der Rechtfertigung der Position der Intellektuellen an der Spitze des Staates. Die Anarchisten befanden sich deshalb in scharfer Opposition zur radikalen Intelligenz. Sie glaubten nicht, dass das Ziel der intellektuellen Sozialisten eine klassenlose Gesellschaft sei, sondern waren überzeugt davon, dass diese sich selbst als neue privilegierte Schicht etablieren wollten. Die Anarchisten unterstellten mehr oder weniger jedem linksorientierten Konkurrenten, eine soziale Ordnung zu erstreben, in der die Intellektuellen zur herrschenden Klasse aufrückten. Den marxistischen Intellektuellen warfen sie vor, das Proletariat als ein Mittel zum Zweck zu betrachten, als eine abstrakte Masse, die ausersehen sei, den historischen Gesetzmäßigkeiten zu folgen. Nach Meinung der Anarchisten sollten die Volksmassen aus eigenem Antrieb zu den Waffen greifen und eine soziale Revolution durchführen, ohne Beteiligung der Intellektuellen und insbesondere nicht unter deren Führung. Eine der anarchistischen Parolen lautete: „Schlagt die Studenten tot, wenn sie zu predigen beginnen!“

Heute ist bekannt, dass es nicht die anarchistischen Ideen waren, die den revolutionären Kampf inspirierten. Das bestimmende Element in der intellektuellen Mittelklasse hatte andere Pläne. Es herrschte Einigkeit, dass die gebildete Elite als Speerspitze fungieren sollte.

Das Ziel der liberalen Intellektuellen war eine bürgerliche Demokratie nach westeuropäischem Vorbild. In einem solchen System, so erwarteten sie, würde die politische Macht, die Regierung und die Bürokratie, in den Händen der liberalen Bürgerschaft liegen. Alle Gesellschaftsschichten sollten Zugang zu Aufklärung und Bildung haben, wodurch das Volk in größerem Umfang an der Führung teilnehmen könne.

Das war die Grundidee der meisten Sozialisten, deren übergeordnetes Ziel der Sozialismus war. Es erschien ihnen jedoch unmöglich, dass eine Gesellschaft direkt von der feudalen Ordnung zur sozialistischen übergehen könne. Ihrer Meinung nach stellte die Errichtung der bürgerlichen Demokratie eine notwendige Etappe dar, in der die Industrialisierung des Landes erfolgen sollte. In diesem Prozess würde sich der Kapitalismus nicht nur entfalten, sondern auch seinen Totengräber hervorbringen, nämlich die Arbeiterklasse. Wenn der Kapitalismus dann auf Grund innerer Widersprüche den Punkt baldigen Zusammenbrechens erreicht hat, könnten die Intellektuellen mit Unterstützung der Arbeiterklasse dem Feinde den vernichtenden Dolchstoss versetzen. Erst zu dann sei die Gesellschaft reif für den Sozialismus. Bis aus weiteres gelte es, die alte Ober klasse zu zerschlagen und dem Proletariat seine historische Mission bewusst zu machen.

Die radikalen Bolschewiki, an deren Spitze Lenin stand, hatten eine andere Auffassung. Lenin bezweifelte den Erfolg der schöpferischen und selbstregulierenden Kräfte einer Massenbewegung ohne koordinierende Führung. Er glaubte nicht, dass eine baldige Erhebung der Massen zu erwarten war. Durch seine Erfahrungen in Westeuropa wusste er, dass die bürgerliche Demokratie dämpfend auf die revolutionären Kräfte der Arbeiterbevölkerung wirkte. Die Aktionen der Arbeiter waren nur gegen einzelne Arbeitgeber gerichtet und hatten zum Ziel, die Lohn- und Arbeitsverhältnisse zu verbessern. Der Sturz des Kapitalismus lag nicht mehr als aktuelle Aufgabe in ihrem Aktionsradius, denn je größer die ökonomischen Vorteile, die sich die Arbeiterklasse erkämpfte, waren, desto geringer wurde ihr revolutionäres Bewusstsein. Auf diese Weise wurden die Arbeiter verbürgerlicht. Lenin kam daher zu der Schlussfolgerung, dass der Aufbau des Sozialismus nach einer bürgerlichen Revolution eine Unmöglichkeit sei. Mit rhetorischer Überzeugungskraft und enormer Willensstärke verteidigte er die These, dass eine Übergangsperiode mit parlamentarischer Demokratie übersprungen werden muss.

Der Übergang vom Feudalismus zum Sozialismus war nur mittels einer zielgerichteten Revolution zu bewerkstelligen. Eine solche konnten die Massen aus eigener Kraft weder auslösen noch durchführen. Eine derartige Umwälzung war nur möglich unter Führung einer geschulten, disziplinierten und harten Elite, die die Massen mit Schlagwörtern unaufhaltsam vorwärtstrieb.

Die Möglichkeit, eine Revolution von oben zu inszenieren, war bereits von P.N. Tkatschow, der 1885 starb, in Erwägung gezogen worden. Dieser Revolutionär unterstrich die Notwendigkeit einer konspirierenden Elite, die ohne Rücksichtnahme auf die Kampfbereitschaft der Massen die Staatsführung erobern sollte. Er vertrat darüber hinaus die Meinung, dass die Machtübernahme zu einem Zeitpunkt erfolgen muss, bevor sich der Kapitalismus zu einem Machtfaktor entwickelt habe, da dieser stabilisierend auf die geschwächte Feudalherrschaft wirken könnte.

Diese Gedanken wurden von Lenin weiterentwickelt. Er behauptete nun, dass man nicht auf eine spontane Erhebung der Massen, wie dies insbesondere von Anarchisten vorhergesehen wurde, warten könne. Es gehe vielmehr darum, eine effektive Organisation von Berufsrevolutionären zu schaffen. Dieser gestählte Kern überzeugter Männer sollte sowohl über Handlungskraft als auch philosophische und historische Kenntnisse verfügen und die revolutionäre Theorie ausgezeichnet beherrschen. Eine solche kleine Elite, davon war Lenin überzeugt, konnte nicht nur das Bewusstsein der Massen sondern auch den Gang der Geschichte verändern. Die Elite, das ergibt sich aus der Natur der Sache, musste aus Intellektuellen bestehen, die derselben Klasse angehörten wie Lenin. Die revolutionäre Strategie wurde in folgender Parole zusammengefasst: "Gib uns eine Organisation von Revolutionären, und wir werden ganz Russland umstürzen!" Es war also keine Rede von einer breiten Organisation, die den Volksmassen offenstand, sondern nur von einer kleinen, disziplinierten Partei, vergleichbar Mauerbrechern, die die Bastionen der Oberklasse erfolgreich stürmen, die Spaltung der Mittelklasse überwinden und die revolutionäre Energie der Unterklasse dirigieren sollte. Das bedeutete nichts anderes, als dass alle Massenbewegungen und sozialen Veränderungen von einer intellektuellen Elite geleitet werden sollten. Mit dieser katastrophalen Lehre rechtfertigten die Intellektuellen fortan ihre Rolle als Administrator der Gesellschaft. Diese Ideologie, von Intellektuellen formuliert, war eine gefährliche Waffe in den Händen der ambitiösen Mittelklasse. Damit unterwarf sie die Unterklasse ihren eigenen Interessen.

Der Gedanke, dass die Entscheidungsmacht der breiten Bevölkerung einem revolutionären Kern übertragen wird, steht im Gegensatz zu den Grundlagen des Marxismus. Karl Marx hatte die Vorstellung, dass das Proletariat selbst den Staat erobern würde, wenn der Kapitalismus sein letztes, sich selbst zerstörendes Stadium erreicht hatte. Die marxistische Lehre hat einen theoretischen Aspekt, der darin besteht, dass die Entwicklung infolge historischer Gesetze unausweichlich zum Sturz des Kapitalismus und Sieg des Proletariats führt und einen Aktionsaspekt. Demnach würde die Unterklasse in einem letzten entscheidenden Kampf sich von ihren Ketten befreien und ihre Unterdrücker vernichten. Lenin hat sich den Aktionsaspekt ausgewählt und diesen mit der verhängnisvollen Elitetheorie erweitert. Auf diese Weise wurde der Marxismus den Interessen der Intellektuellen angepasst. Er wurde damit zu einem Instrument, das diese Klasse auch in Zukunft anwenden konnte. In ihrer Rolle als revolutionärer Vortrupp oblag es den Intellektuellen, die Marschrichtung festzulegen und die Befehle zu geben. Der resoluten bolschewistischen Avantgarde gelang es außerdem, die moderaten Sozialisten, die Anarchisten und die sogenannten bürgerlichen Intellektuellen zu besiegen. Im Kampf um die Gestaltung einer neuen sozialen Ordnung konnte diese strenge Organisationsform ihre Überlegenheit beweisen.

Den Bolschewiki kommt jedoch nicht allein das Verdienst zu, die Feudalherrschaft gestürzt zu haben. Die Februarrevolution von 1917 muss als Aufstand charakterisiert werden, in dem die Verzweiflung der Volksmassen die letzten Reste der Zarenherrschaft und deren Autorität hinwegfegten. Der Druck, den die revolutionäre Mittelklasse ein halbes Jahrhundertlang lang auf die Oberklasse ausgeübt hatte, hatte das Regime untergraben und zu einem leichten Opfer gemacht. Auch der Krieg hatte günstige materielle Voraussetzungen für revolutionäre Aufstände geschaffen. In den Großstädten fehlte es an Brot und Brennstoffen, in den Fabriken wurde ohne Disziplin und mit geringem Arbeitstempo gearbeitet, und die Menschen litten unter entwürdigenden Wohnverhältnissen. Diese Faktoren bereiteten den Boden für die Februarrevolution, die als Werk der Unterklasse ist. Es war die Unterklasse, die das morsche Zarenregime zum Einsturz brachte, so dass ab dem 27. Februar die Soldaten und Arbeiter die Herrschaft in der Hauptstadt St. Petersburg ausüben konnten.

Überall wurden nun Arbeiter- und Soldatenräte, die sogenannten Sowjets, errichtet. Zu gleicher Zeit begann das Dumakomitee die parlamentarische Arbeit aufzunehmen. Eine provisorische Regierung wurde gewählt, die umgehend demokratische Rechte einführte. Russland stand vor dem Problem, ob in Zukunft die Duma, als Grundlage für eine bürgerliche Republik, oder die Sowjets das Rückgrat der politischen Ordnung sein sollte. Die provisorische Regierung wurde zwar von dem einflussreichen Arbeiter- und Soldatenrat von St. Petersburg anerkannt, in der Praxis hatte Russland aber in der Zeit zwischen der Februar- und der Oktoberrevolution zwei Regierungen. Offiziell war die provisorische Regierung das höchste Führungsgremium des Landes, der St. Petersburger Sowjet beherrschte jedoch das Eisenbahn-, Post- und Telegraphenwesen sowie die Miliz, die die Nachfolger der Polizei bildete. Außerdem kontrollierte der Petrograder Sowjet, wie er nun genannt wurde, die bewaffneten Streitkräfte der Stadt. Nach und nach wurde dessen Einfluss auf alle bewaffneten Truppenverbände des Landes ausgedehnt. Die Sowjets setzten im allgemeinen auch Löhne und Preise fest, bestimmten über Arbeitsbedingungen und entschieden über die Besetzung von Beamtenstellungen.

Die provisorische Regierung erstrebte ein demokratisches System nach westeuropäischem Vorbild. Da die Regierung jedoch hauptsächlich aus bürgerlichen Intellektuellen bestand, wurde sie durchweg von den Sowjets abgelehnt und nicht als Regierung des Volkes betrachtet. Die meisten Sozialisten waren der Meinung, dass die bürgerliche Demokratie ein notwendiger Schritt auf dem Weg zum Sozialismus sei. Die provisorische Regierung wurde daher von den moderaten Sozialisten anerkannt und teilweise von ihnen gestützt. Sie vertraten den Gedanken, dass die Arbeiterbewegung den Kampf der bürgerlichen Intellektuellen gegen die Feudalklasse unterstützen sollte. Feindschaft zwischen Arbeitern und Bürgertum sollte vermieden werden. Zu einem bestimmten Zeitpunkt waren sogar die Bolschewiki bereit, einen Friedensvertrag mit den moderaten Sozialisten zu schließen.

Die Tendenzen zur Verbrüderung, um die in der Februarrevolution erzielten Ergebnisse zu bewahren, wurden von Lenin hintertrieben. Seine Ankunft in Petrograd, im April, wurde zum bestimmenden Ereignis für die weitere Entwicklung. In der Debatte um die zukünftige Rolle der Sowjets und der provisorischen Regierung stand sein Standpunkt unveränderlich fest. Alle Macht den Sowjets und keine Unterstützung der Regierung, forderte er. Mit Trotzkis Hilfe gelang es Lenin, die Partei der Bolschewiki zu einem schonungslosen Kampf gegen die provisorische Regierung zu überreden. Damit waren die Tage dieser Regierung gezählt.

Die Ursachen, die zum Fall der bürgerlichen Demokratie und zum Sieg des Bolschewismus führten, lassen sich nicht in wenigen Worten beschreiben. Die provisorische Regierung fühlte sich mehr oder weniger gezwungen, eine Demokratie zu verfechten, für die kaum eine materielle Basis gegeben war. Diese Aufgabe war fast unmöglich zu lösen. Auf der anderen Seite hat die Regierung zu lange gezögert, effektiv gegen die offene Konspiration der Bolschewiki einzuschreiten. Hinzu kommt, dass die moderaten Sozialisten die Regierung nur halbherzig unterstützten. Den Regierungsmitgliedern selbst fehlte das nötige Selbstvertrauen und der Wille zur Macht, wodurch sie der überlegenen Organisation der Bolschewiki die Arbeit erleichterten. Die provisorische Regierung war sich auch nicht der Bedeutung des moralischen Rechts bewusst. Ihre Politik den Krieg fortzusetzen, obwohl das Heer sich in Auflösung befand, hatte katastrophale Folgen. Zwei weitere Unterlassungen untergruben die moralische Berechtigung der Regierung. Die provisorische Regierung verzögerte zum einen die Einberufung einer grundgesetzgebenden Versammlung und zum anderen die Verabschiedung eines Gesetzes über die Bodenreform. In einer revolutionären Situation bleiben derartige Versäumnisse auf moralischem Gebiet nicht ungestraft.

Die Nachlässigkeit der provisorischen Regierung, ihre Legitimität zu sichern, wurde prompt von der bolschewistischen Elite ausgenutzt. Diese wusste die Bedeutung einer geschickt gesteuerten Propaganda zu schätzen. Seit der Französischen Revolution hat die Welt kein Beispiel zweckdienlicherer Agitation gesehen. Eine maßgeschneiderte Propaganda appellierte direkt an die Gefühle der breiten Massen. In einfachen Worten wurden Gemeinplätze, kaum Tatsachen, ins unendliche und mit einer solchen Überzeugung wiederholt, dass man leicht Agitation mit tiefsinnigen Wahrheiten verwechseln konnte.

In jeder revolutionären Phase entfaltet sich eine rege geistige Aktivität, in der lange zurückgehaltene Energien plötzlich hervorzubrechen scheinen. Die verbale Wirksamkeit erreichte ungeahnte Höhen. Dies hatte man während der Französischen Revolution erlebt, und die russische Komödie machte keine Ausnahme. Ein unerschöpflicher Quell neuer Ideen begann zu sprudeln. Eine Flut neuer Zeitungen und Zeitschriften kam auf den Markt, Beratungen und Konferenzen fanden vermehrt statt. Es wurde demonstriert, marschiert, Proklamationen wurden erlassen, Klagen eingereicht und Delegationen ernannt. Eine ganze Nation war in Aufbruch. Nicht nur die Intellektuellen, sondern auch die Volksmassen hatten sich erhoben und offenbarten einen verblüffenden geistigen Reichtum. Überall diskutierte man und Vorträge wurden gehalten, in Schulen, auf Strassen und Plätzen, in Straßenbahnen, in den Fabriken, in den Gewerkschaften, im Theater, in den Kasernen und Klubs. Eine glühende Beredsamkeit und ein optimistischer Schaffensdrang kamen zur Entfaltung. Bisher unscheinbare Menschen entwickelten überraschende rhetorische Fertigkeiten. Waren auch nicht alle Reden reine Meisterwerke, so waren sie doch Teil eines großartigen historischen Schauspiels, das die Welt in Erstaunen versetzte. Einen Augenblick lang konnte man die schöpferische Kraft des Volkes verspüren. Wie ein Komet erleuchtete sie den dunklen Himmel, um aber schon bald wieder zu verblassen. Die revolutionäre Mittelklasse entriss dem Volke die Fackel. Die Intellektuellen hatten die Revolution herbeigeführt, um ihr eigenes Licht zu verbreiten.

Die bolschewistischen Intellektuellen hatten unterdessen ihre Beredsamkeit zu größerer Vollkommenheit entwickelt als ihre Konkurrenten. Trotzkis Reden waren rhetorische Kunstwerke, die den Vergleich mit den brillanten Reden der Französischen Revolution nicht zu scheuen brauchten. Genauso kunstfertig erwies sich die bolschewistischen Elite in der Fähigkeit, sich als Proletarier zu maskieren. Die Experten der Revolutionstheorie waren sich der Wichtigkeit dieser Strategie voll bewusst. Die Verkleidung der Bolschewiki erreichte eine Perfektion und zählt zu den besten in der Revolutionsgeschichte. Später sollten die chinesischen Revolutionäre alle diesbezüglichen Rekorde schlagen. Die Kleidung, das Benehmen und die Sprechweise der bolschewistischen Elite waren so gekonnt imitiert, dass man nur bei sehr genauem Hinsehen die Kopie vom Original unterscheiden konnte. Vor der Revolution hatten dies nur die Anarchisten erkannt. Nach der Machtübernahme konnten es alle sehen, aber da war es zu spät.