21,99 €

Mehr erfahren.

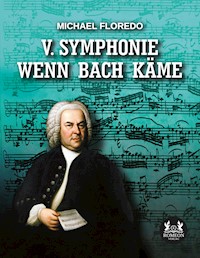

- Herausgeber: Romeon-Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Michael Floredo (geb. 1967 in Hohenems), freischaffender Komponist, Organist, Musikpädagoge, Träger nationaler und internationaler Auszeichnungen und durch Aufführungen seiner Werke u. a. in Wien, Paris, London, Rom, Zürich geehrt, zeichnet in diesem Buch ein farbenreiches Gesamtbild über Musik, ihre Geschichte und ihre Tiefenwirkung in die mannigfaltigen Bereiche des Lebens. Faszinierend in diesem Werk ist, wie Floredo dieses Gesamtbild aus der Sicht und in der Sprache Bachs entstehen lässt. Mit grundlegenden Ideen griechischer Philosophen, wie Pythagoras, Sokrates und Platon, legt der Komponist das Fundament der Musikgeschichte und entwickelt neue, interessante Theorien im Zusammenwirken von Zahlen und Intervallen. Bedeutende Wissenschaftler, Orgelbauer, Physiker und Theologen treten auf. Gedanken über die Unterhaltungsmusik und die ernste Musik, über die Förderung der neuen Musik und die Musikerziehung werden erörtert und beeindruckend wird nachgewiesen, wie gewisse Farben bestimmten Tönen zugeordnet werden können. Dies eröffnet dem Leser eine Zusammenschau, übereinstimmend von Farben, Tönen, Gefühlen und Erkenntnissen. Das Buch verschafft ein neues Bewusstsein für die Musik: Es ist ein beeindruckendes Werk – mit Geist geschrieben und mit musikerfüllter Leidenschaft. Alois Schwienbacher

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

V. Symphonie

Wenn Bach kämE

1. Auflage, erschienen 3-2023

Umschlaggestaltung: Romeon Verlag

Text: Michael Floredo

Layout: Romeon Verlag

ISBN: 978-3-96229-649-0

www.romeon-verlag.de

Copyright © Romeon Verlag, Jüchen

Das Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung und Vervielfältigung des Werkes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks und der Übersetzung, sind vorbehalten. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Verlages darf das Werk, auch nicht Teile daraus, weder reproduziert, übertragen noch kopiert werden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz.

Alle im Buch enthaltenen Angaben, Ergebnisse usw. wurden vom Autor nach bestem Gewissen erstellt. Sie erfolgen ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie des Verlages. Er übernimmt deshalb keinerlei Verantwortung und Haftung für etwa vorhandene Unrichtigkeiten.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de/opac.htm abrufbar.

Michael Floredo

V. Symphonie

WENN BACH KÄME

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 5

Die Töne B-A-C-H 8

Bach in unserer Zeit 12

Im Jetzt – Bach auf einer Chorempore 14

Orgelbau heutzutag’ 16

Der Ämterkauf früher und heutzutag’ 20

Meine Schüler und Sokrates 27

Monolog des Sokrates im 21. Jahrhundert 29

Meine berühmte d-Moll Toccata 39

Thomas Alpha Edison und Musika 41

Meta tà Physika 43

Im Anfang war das Wort 45

Katharsis 47

Müsike 48

Wie das Meer mit Musiken besungen werde 52

Die Intervalle in Musika 56

Die Bibel hat recht 61

Die moderne Einteilung in U und E heutiger Musikenkulturen 64

Die zeitgleiche Entwicklung Neuer Künste, Neuer Wissenschaften und Neuer Politiken 68

Das Mäzenatentum 71

Die Französische Revolution anno 1789 73

Das Clavier 75

Die Wohltemperierte Stimmung des Andreas Werckmeister 84

Das Wohltemperierte Clavier – Der eigentliche Zusammenhang! 87

Sir Isaac Newton, der Albert Einstein unserer Zeiten 89

Moses 96

Die Nachfahren Noahs 121

Die Priester in Physika und Musika 123

Meine Kind’ und Müsike, altgriechisch, »selbst gebildet zu sein« 130

Die Begriffe Theoria und Parusie 133

Georges Lemaître, Priester und Physikusin jener Zeit des Albert Einstein 140

Urknall – Erde 144

Von Bildungseinrichtungen, Musikern und Schaffenden dieser Zeiten 145

Die drei Disziplinen des Extemporierens 157

Euere Musikenschulen 159

Euere Konservatorien 161

Von der Seel’ und dem Daimonion des Sokrates 162

Gestern wollte der Bachen die Orgel schlagen 166

In den nordischen Ländern 169

Vorletzter Monolog des Sokrates 170

Letzter Monolog des Sokrates 175

Leipzig: Für jeden Sonntag eine neue Kantat’! 178

Ein großes Konzert in einem neu erbauten Musenhaus 184

Sehr verehrte und geehrte Maestri! 195

Das Konzil aller posthumen Musikenschaffenden! 203

Vom Komponieren, von Musikenverständigen und Kritikern 208

Moderne Musiken und die Entdeckung einer großen Neuen Wissenschaft 219

Hauptteil 221

So langsam geh’ auch ich nun wieder 231

Die drei Be’s in Musika 236

Das einbalsamierte Antlitz Anton Bruckners 241

Einleitung

Johann Sebastian Bach, man sagt, der größte Komponist aller Zeiten, stammte aus einer weit verzweigten Thüring’schen Musikerdynastie, die inmitten des deutschen Sachsenlandes ihren Lebensmittelpunkt fand. Johann Sebastian war das jüngste von acht Kindern des sogenannten »Stadtpfeifers« und Hoftrompeters Johann Ambrosius Bach. Sebastians Mutter Elisabeth, geborene Lämmerhirt, galt damals als die bekannteste Sängerin des ganzen Landes.

Am 21. März 1685, noch im julianischen Kalender, wurde dieser Musikus, in Eisenach geboren, wo er die ersten zehn Jahre eine glückliche Kindheit bis zum Tod beider Eltern verbrachte. Seit frühesten Jahren stets von Musik umgeben, machte sich Johann Sebastian Bach mit dem Klang der Königin der Instrumente so vertraut, dass die Eisenacher Georgenkirche für ihn immer Anlass war aus freiem Willen die Messe zu besuchen. Und selbst wenn er alleine in dieser Kirche stand, lauschte er dem Orgelspiel eines ihm Verwandten, dem Cousin seines Vaters, Johann Christoph Bach.

Erstere Einblicke, was sein zukünftiges Organisten- und Komponistenleben anbetraf, fand Johann Sebastian in Eisenach bereits auf fruchtbarem Boden. Ursprünglich ausgegangen entstammten die verschiedenen Musikalitäten dieser großen »Bach-Familie« dem Veit Baachen1, jenem Ururgroßvater aus Wechmar zu Gotha, einem Müller, Bäcker und Saitenspieler zu Beginn des 16. Jahrhunderts.

»Erzvater der Musik« wurde Johann Sebastian Bach später genannt. Sämtliche Musiker haben ihn mit Komplimenten und Ehrfurcht bezeugenden Akklamationen verehrt und geehrt, – bis heute! Beethoven prägte den bekannten Satz: »Nicht Bach, sondern Meer sollte er heißen!« Wolfgang Amadeus Mozart erhob ihn mit seinem Ausruf: »Wir sind alle seine Lehrbuben!«, zum Meister aller Komponisten und Robert Schumann, bereits wie Beethoven ein Romantiker, meinte sogar: »Gegen Bach sind wir alle Stümper!«

Zahlreiche Zitate bedeutender Musiker aus all den verschiedensten Epochen der Musikgeschichte müssten hier noch angeführt und erläutert werden. Würden sämtliche Ehr-Erweisungen die über Bach ausgesprochen, aufgeschrieben, könnten ganze Bibliotheken allein sie nicht fassen.

Zitate mit unglaublichen Verehrungen, in Gedenken an diesen Barockmeister, haben vieles ins richtige Licht gerückt, was aber ursprünglich doch anders lag.

Hätte damals bereits eine Hitparade existiert, wie heutzutage in den Unterhaltungsmusiken üblich, wäre Bach nicht an erster, auch nicht an zweiter oder dritter Stelle.

– In seiner Zeit war der deutsche, über alles geschätzte Georg Philipp Telemann, »der Pedant«, ein Vielschreiber, ganz vorne gereiht, gefolgt von seinem Landsmann Georg Friedrich Händel und dem äußerst bekannten italienischen »Priesterkomponisten« Antonio Vivaldi. »Il prete rosso«, wie man ihn wegen seiner von Natur aus roten Haare nannte. Bach kam in seiner Zeit erst an achter oder neunter Stelle, manche sahen ihn aber noch viel weiter hinten auf den letzteren Plätzen.

1940 erstellte eine renommierte amerikanische Musikzeitschrift eine Topliste aller Komponisten. Das Publikum wählte Beethoven an erste und Bach an zweite Stelle. Die Musikerwelt änderte jedoch diese Rangfolge, und Bach wurde zum größten Komponisten auserkoren.

Dieses Buch ist keine Biographie, vielmehr soll beschrieben sein, wie Bach in unserer Zeit über Musik und ihre Auswirkungen für gegenwärtige und zukünftige Gesellschaften spräche, über viele Geheimnisse und Wissenschaften, die in Musika inneliegen.

1 Baachen – Bachen – Bäcker

Bach in unserer Zeit

Wie viele Werke hat Bach wirklich komponiert? Welche wurden vernichtet oder sind bis heute nicht gefunden? Wie viele stammen auch tatsächlich von ihm selber?

Heutzutag’ verweisen wir auf elfhundert-achtundzwanzig Werke, die Bach geschrieben habe. Der erwähnte Zeitgenosse Telemann verfasste sogar weit mehr als dreitausend-fünfhundert Werke!

– Was aber, wenn dieser Johann Sebastian Bach in unsere Zeit hereinkäme wie durch ein Tor in eine andere Welt? Erzählte er uns Neues über Musika, über ihre Zusammenhänge von und mit anderem Wissen? Kennen wir all die Geheimnisse von diesem gänzlich vermeintlich Stofflosen, was unser Innerstes so zu berühren, so anzugreifen vermag wie nichts in dieser Welt außer der Liebe, unserer Natur und die daraus entstandenen Künste?

Würde sich Bach heute in einem Kaufhaus befinden, seine Musik ohne ein zu sehendes Orchester hören, das ihm zugeschriebene Gesamtwerk in hundert-fünfundfünfzig gesammelten CDs erblicken, alles mit wundervollster Aufmachung ausgestellt, wäre dieser Moment wohl selbst für ihn mehr als nur verrückte Zauberei, Traum oder Illusion?

So kommt dieser Musikus nicht als Kind seiner Tage zu uns, sondern als beobachtender Reisender mit seinem Wissen und heutigem Verstandesvermögen in diese Welt. Dabei wird er auf viele andere treffen, auf seine Lehrbuben und den größten Denker der Menschheit – Sokrates.

Wohin würde sich Bach wohl als Erstes in unserer Zeit hinbegeben, – in ein Kaufhaus? – Mitnichten! – Mit aller Sicherheit und Gewissheit zuerst an eine Orgel!

Im Jetzt – Bach5 auf einer Chorempore

Meine Musiken6! – Überall meine Musiken! In sämtlich’ nur erdenklichsten Ausgaben, – größeren, mittleren, in kleinsten Formaten verschiedenster Editionen! – Schmale, breitere, kleine, große Noten-Bücher mit farbigen Umbänden samt zierartigen Sig-naturen, manch’ Ausgab’ mit Vorworten und Fingersätzen verdienstvoller, berühmter Organisten versehen.

– Seltsam, wirklich seltsame Schreibstile! Alles so geradlinig wie mit Lineal gezogen und feinstem Pinselstrich gemalt. Die ganzen Bach’schen Orgelmusiken mit zusätzlicher Notenzeil’ für das Pedal, die Füß’, neu eingeteilt, für die rechte Hand gar ein anderer Schlüssel in Verwendung sei, mein optisches Schriftbild gänzlich verändert wurd’. Die Links-rechts-Setzung der Notenhälse samt inkludierter Phrasierungsgesetz’ völlig außer Acht gelassen. – Gewiss, hie und da hätten mitnichten nur wenige Abschreibfehler nebst Vereinfachungen, verkehrter Akzidentien7 und sonderbare Tön’ sich eingeschlichen, doch überall sehe ich Bach’sche Orgelmusiken! –

In allen Landen der ganzen Erd’, ein jeder Organist solch’ Orgelbücher besitzt, – unglaublich! – Überhaupt, jeder Musizi8 über meine Musikennoten verfügt, unglaublicher noch sei!

Sähe dies meine Maria Barbara und Anna Magdalena mit meinen Töchtern und Söhnen! Säheten dies die Leut’ unserer Zeiten, und all jene, ich durch ihre unsäglich’ dummen Kränkungen meinen leicht säuerlichen Blick verdanke, vieles sich änderte!

5 Da es zu Bachs Zeit noch keine einheitliche Grammatik- und Rechtschreibregeln in Deutschland gab, folgt dessen Sprache auch nicht den derzeit gängigen Sprachnormen. Eine Kodifizierung der deutschen Sprache fand erst nach der Reichseinheit 1871 durch Konrad Duden statt.

6 Musiken immer mit breitem U

7 Versetzungszeichen #, b

8 Musizi oder Musizis, immer als Einzahl oder Mehrzahl

Orgelbau heutzutag’

Der Orgelbau im Vergleich zu meinem verehrten Zeitgenossen Gottlieb Silbermann, ein großer Orgelbaumeister, so scheint mir heut’, bei ersterer Betrachtung etwas stehen geblieben seie.

Wären da nicht jene Cavaillé Coll’s aus Paris, vor mehr als hundertfünfzig Jahren diese »Orgelsymphoniken«, eine ganz neue Spielart bezüglich Klanges ermöglichten, fehlte in eueren Zeiten, was die Orgel und ihre Literaturen anbeträfe, noch vieles. Heutzutag’ sei außer Computer- und Internettechniken nichts wesentlich Neues im Orgelbau geschehen.

– Die Erneuerungen der verschiedenartigen Verbindungen zwischen Tasten und Pfeifen, jene notwendigen Erweiterungen des Tonumfanges oder die Einrichtung für den Wind der Orgeln, all diese Errungenschaften liegen bereits mehr als hundert Jahre zurück. Doch wer sagt Orgelpfeifen, immer nur aus Holz und Metall zu sein hätten, gäbe es nicht andere Stoffe, sich bestens eigneten? Unzerbrechliches Glas, Porzellan, gebrannter Lehm, – kenne sie und er Orgelpfeifen aus ägyptischem Travertin oder Marmor aus Cararra, – eine Felsenorgel in einem Felsendom?

Was den Tonumfang nun anbelange, im Dom zu Mailand, einer meiner Söhne, Johann Christian als Organist eine Stell’ inne trug, reiche der Tonumfang dieses Instruments heutzutag’, sage und schreibe bis zum viergestrichenen c, eine ganze Oktav höher als in meiner Epochen, genauer gezählt, sieben Unter- und fünf Obertasten zusätzlich. Äußerst selten solch’ große Orgeln man säh’ und hör’. Heut’ aber tatsächlich noch Orgelwerkstätt’n gäb’, jene bauen nur bis zum dreigestrichenen f, oder gar nur zum dreigestrichenen c und nicht etwa aus monetären Gründen, vielmehr so üblich ward’s, zu meiner Zeiten.

Ich liebete dies geradezu, den Klangfarbenreichtum einer Orgel mit kontrapunktischen Künsten in Improvisationen und entdeckungsreicher Auswahl der Registerzüge vollst auszuschöpfen, zum größten Erstaunen der ganzen Hörerschaft’n. Meine Handhabung der Register, damals eine völlig neue Spielweise, ihr heut’ so sehe ich mitnichten mehr kennt, nie je gehört, doch wunderbarste Klänge wie von Vögeln gesungen der Bachen erklingen ließ. In meinen Improvisationen verwendete ich öfters kleinere Hilfsmittel, wo aber bleiben jene »Haltetechniken« an sämtlichen Orgeln, sodaß nicht mit dem Stocken im Munde er hantieren müsse! Johann Mattheson, mein allseits bekannter Zeitgenosse, der berühmte Organist und Musikenjournalist, von diesem ungewöhnlichen bis dato nie gesehenen, geschweige gehörten »Stockenspiele« in seinem Musikenbuch berichtet! – Mit dem Stocken im Munde, der Bachen noch so manch’ Orgeltasten zusätzlich drückete.

Nun aber zu jener interessantesten Begebenheit bezüglich Orgelbau überhaupt, dies was eine Orgel ja zur Königin aller Instrument’ erst krönet! Heut’ existieren Orgeln mit fünf, manche gar mit sieben Manualen9, derowegen die Frage gestattet, warum jene entsprechende Weiterentwicklung bei den Pedalen in eueren Zeiten immer noch fehle? Mit dem rechten oder linken Fuß von einer Tastatur zur anderen. Warum immer nur eine einzige Pedalreihe und nicht zwei oder drei. – Vielleicht euer musikalisches Denken und Handeln dermaßen an bekannten Orgelliteraturen festhält, – immer die gleichen auch ertönen ließe.

Existierten solch’ Orgelstücke für zwei oder drei Pedal-Claviaturen vom Bachen, eine Pedalterrass’ in heutigen Zeiten die größte Selbstverständlichkeit! Schier unzählige Klangfarbmischungen mit feinst abgestimmten Registern im Möglichen stünden, im Grunde genommen mit äußerst kleinstem Aufwand zu bewerkstelligen sei. Hätt’ ich damals doch mehr auf diese, meine Ideen beharrt und gepocht!

Trotz allem und so mancher Eigenarten seh’ und hör’ ich wunderbare Orgeln, die heut’ gebaut. Ihr Klang, ein Bildnis des geteilten Zeitgeist’s an diesen Orten meist widerspiegele. Warum Silbermann-Orgeln aber einzigartig bleiben? In meiner Zeit das Handwerk eben Ritual, unsere Handhabungen, die Verarbeitung der Naturstoffe, nicht von arbeitsraubenden Maschinen stamme, wie heutzutag’, die zwar viel schneller als Menschenhänd’, jedoch von Lieb’ in und für die Arbeit, mitnichten verständig seien!

Diese Liebe in neuen Instrumenten sich nimmer mehr manifestie-re, wie bei reinster Handarbeiten. Silbermann hatte oft und öfters mit mir dem Bachen über Verbesserungen bezüglich Orgelbau nachgedacht, ein gewogenes Streiten, am Schluss Resultate zählten, Erfolg und Fortschritt für die Gegenwart bedeuteten.

Silbermann suchte mit verschiedensten Komponisten, den Schaffenden, vertiefende Gespräche, über etwaige Erneuerungen zu diskutieren, zu philosophieren ihm von größtem Interess’! Gleichermaßen gilt’s für sämtliche Instrumentenbauer in meiner Epoch’. Der Klang einer Amati- oder Stradivari-Violin’ bleibt derowegen10 edel und beseelt!

Stradivari es selber ward, auf Zettelchen schrieb: »Antonius Stradivarius fecit me«, was verdeutschet heißt, Antonio Stradivari hat mich gemacht.

Diese Zettelchen befestigte er in Lieb’, durch äußerste Sorgfalt mit Hilf’ einer Pinzett’ nahe der Seel’ des fertiggestellten Instruments, direkt unter dem Steg, dort, wo oberhalb vier Saiten aufgespannt, unter dem Deckel, der Stimmstocken, die Seel’ ihren Orte hab’.

Dem Stradivari erging es in gleicher Weisen wie mir dem Bachen, zu Lebzeiten weit hinten, heut’ aber ganz vorne.

9 Tastenreihen

10 deshalb

Contents

ebook_R1427-Floredo

Landmarks

Cover

Table of Contents