Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Panamericana Editorial

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

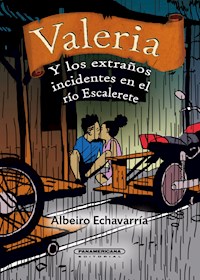

En este tercer tomo de las aventuras de Valeria, la niña viaja con Chiqui al pueblo de San Cipriano, donde esta tiene una finca, para investigar el misterio que rodea la pérdida de un cultivo de chontaduros (pregunta con la que se cerró el segundo libro de esta serie). Lo que inicia como una aparente pilatuna, rápidamente se convierte en una situación complicada en la que Valeria, Chiqui y sus familiares se pondrán en riesgo e intentarán salvarse de una peligrosa banda paramilitar. Este libro es un cierre sorpresivo, con amor y drama, para la exitosa saga de Valeria, con las inolvidables ilustraciones de Andrés Rodríguez y una trama con un ritmo trepidante.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 158

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf: