Verheiratet, verschwägert, verschwippschwägert. Die Berliner Familien Gilly, Hainchelin und Gentz E-Book

Annette Winkelmann

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Verheiratet, verschwägert, verschwippschwägert. Der Titel deutet es an: in diesem Band geht es vor allem um ein familiäres Netzwerk. Sechs Geschwister der um 1800 in Berlin ansässigen Familien Gilly, Hainchelin und Gentz, darunter der Baumeister und Architekt Friedrich Gilly (1772-1800) und seine Frau Marie Ulrike Hainchelin (1771-1849), finden zwischen 1793 und 1800 zu drei Ehepaaren zusammen. Sie sind auf so ungewöhnliche Weise untereinander verbunden, dass diese Familienkonstellation im vorliegenden Band ausführlich untersucht wird. Den äußeren Anlass für eine vertiefte Beschäftigung mit den Familien Gilly, Hainchelin und Gentz bot der 250. Geburtstag Friedrich Gillys im Jahr 2022. Neu ermittelte oder korrigierte Lebensdaten zu den drei Familien finden sich im ausführlichen genealogischen Anhang. Bisher ungedruckte Briefe und Dokumente sowie zahlreiche unbekannte Umstände aus dem näheren Umfeld Friedrich Gillys werden hier zum ersten Mal präsentiert.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 252

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Einleitung

Die drei Familien

Gilly

Hainchelin

Gentz

Die drei Paare

Friedrich Gilly (1772‒1800) und Marie Ulrike Hainchelin (1771‒1849)

Anna Henriette Hainchelin (1768‒1807) und Ludwig Gentz (1767‒1827)

Friedrich Gentz (1764‒1832) und Maria Wilhelmina Gilly (1773‒1802)

Fünf weitere Geschwister

Elisabeth Hainchelin (1765‒1815) und Johann Gottlieb Klaatsch (1754‒1834)

Carl Hainchelin (1773‒1843) und Anna Christiane Leidemit (1782‒1850)

Heinrich Gentz (1766‒1811) und Henriette Holzecker (1778‒1814)

Elisabeth Gentz (1769‒1833) und Florentine Gentz (1774‒1853)

Abbildungen

Anhang

Genealogie Gilly

Genealogie Hainchelin

Genealogie Gentz

Numerierung, genealogische Symbole, Abkürzungen

Evangelische Kirchen im alten Berlin

Evangelische Kirchhöfe im alten Berlin

Einleitung

Verheiratet, verschwägert, verschwippschwägert: sechs Geschwister der um 1800 in Berlin ansässigen Familien Gilly, Hainchelin und Gentz finden zwischen 1793 und 1800 zu drei Ehepaaren zusammen. Dazu gehören auch Friedrich Gilly, Architekt und Professor an der Berliner Bauakademie, und seine Ehefrau Marie Ulrike („Manon“) Hainchelin. Die Personen sind auf so ungewöhnliche Weise untereinander verbunden, dass diese Familienkonstellation graphisch dargestellt (Abb. 2, S. →)1 und genealogisch untersucht werden soll (Anhang, S. →‒→). Den äußeren Anlass für eine vertiefte Beschäftigung mit den Familien Gilly, Hainchelin und Gentz bot der 250. Geburtstag Friedrich Gillys im Jahr 2022. Den Auftakt zum Gedenkjahr machte eine von der Carl-Gotthard-Langhans-Gesellschaft Berlin e.V. und dem Architekten- und Ingenieurverein zu Berlin-Brandenburg e.V. veranstaltete Feier am 16. Februar, dem eigentlichen Geburtstag Gillys. An einem kalten und stürmischen Nachmittag, noch unter den Restriktionen der Covid-19-Pandemie, wurde auf den Friedhöfen vor dem Halleschen Tor in Berlin-Kreuzberg des Architekten Friedrich Gilly gedacht, der in der Nähe von Stettin geboren wurde und dessen Grab sich in Karlsbad befindet. Der Architekturtheoretiker Fritz Neumeyer hielt in der klassizistischen Friedhofskapelle einen bebilderten Vortrag über Friedrich Gilly. Danach wurden am Grab des Vaters David Gilly ehrende Worte gesprochen und ein Kranz für den Sohn abgelegt. (Abb. 1a, S. →) Den Höhepunkt des Festjahres2 bildete im September 2022 das von der Stiftung Stadtmuseum Berlin unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten veranstaltete dreitägige wissenschaftliche Symposium mit dem Titel „250 Jahre Friedrich Gilly (1772−1800)“. Die Begleitausstellung „Friedrich Gilly 1772−1800: Kubus, Licht und Schatten“ wurde parallel eröffnet und für fünf Wochen im Museum Knoblauchhaus in Berlin gezeigt, die gleichnamige, mit hochwertigen Abbildungen ausgestattete Jubiläumspublikation von Jan Mende ein Jahr später im Lukas Verlag herausgegeben.3 Die Publikation dokumentiert sowohl die wissenschaftlichen Ergebnisse des Symposiums (einschließlich zusätzlicher Beiträge) als auch die Ausstellung im Museum Knoblauchhaus. Dieses neue Friedrich-Gilly-Buch wurde konzipiert als Folgeband zu dem vor 40 Jahren erschienenen Standardwerk „Friedrich Gilly 1772−1800 und die Privatgesellschaft junger Architekten“, an dessen Entstehung vor allem Hella Reelfs großen Anteil hatte. Auch der frühere Forschungsband hatte, in Vorbereitung auf die Internationale Bauausstellung 1987 in West-Berlin, eine gleichnamige Ausstellung im Berlin Museum (1984) begleitet und dokumentiert.4

Im folgenden Beitrag geht es um das familiäre Netzwerk Friedrich Gillys und nicht um dessen Entwurfstätigkeit, die künstlerische Biographie oder philosophische und ästhetische Überlegungen. Beschrieben werden Personen, mit denen der Architekt durch Geburt oder Heirat verwandt, verschwägert, verschwippschwägert und befreundet war.5 Neben den drei zentralen Ehepaaren werden deren Eltern, alle weiteren Geschwister und die Nachfahren vorstellt. Die teils bekannten, überwiegend aber neu ermittelten oder korrigierten Lebensdaten zu den drei Familien finden sich im ausführlichen genealogischen Anhang an einem Ort gebündelt. Bisher ungedruckte Briefe und Dokumente sowie zahlreiche unbekannte Umstände aus dem näheren Umfeld Friedrich Gillys, darunter die genauen Lebensdaten und der Begräbnisort seines einzigen Sohnes Edouard, werden hier zum ersten Mal in schriftlicher Form präsentiert. In einem mündlichen Bildvortrag im Berliner Klassik Salon, veranstaltet im Kunsthaus Lempertz in Berlin auf Einladung von mobile e.V. und Museum Knoblauchhaus, hatte ich bereits am 22. Februar 2024 einige der neuen Erkenntnisse zur Biographie Friedrich Gillys einem Fachpublikum vorgestellt.

Friedrich Gillys Todestag und der Geburts- wie Todestag seines Söhnchens Edouard jähren sich 2025 zum 225. Mal.

Marie Ulrike („Manon“) Hainchelin, Friedrich Gillys Jugendfreundin und Ehefrau, ist als Marie Levezow verw. Gilly 1849 in Schulpforte gestorben. Auch dieser Umstand war bisher unbekannt. Am 14. März 2024 jährt sich ihr Todestag zum 175. Mal. Diese Schrift ist daher ihrem Andenken gewidmet.

Bei den Belegen für Zitate aus vier Editions- und Briefprojekten folge ich den Zitiervorschlägen dieser Projekte. Es handelt sich um: „Gentz digital“ der Universität und Universitätsbibliothek zu Köln, „Digitale Edition der Briefe aus Jean Pauls Umfeld“ und „Schleiermacher digital: Briefe“, beide an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, sowie „Carl-Maria-von-Weber-Gesamtausgabe: Digitale Edition“ von Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikwissenschaftliches Seminar der Universität Detmold/Paderborn, Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz und Schott Music. Die Rechtschreibung und Zeichensetzung aller Zitate, auch der aus Briefsammlungen, Kirchenbüchern, Tagebüchern und ungedruckten Archivalien, folgt grundsätzlich der Originalvorlage. Für die Ermittlung der genealogischen Daten habe ich neben der einschlägigen Literatur vor allem Kirchenbuch- und Standesamtseinträge über Archion.de, Ancestry.de, FamilySearch.org, Gedbas.genealogy.net und Geneanet.orggenutzt.

Berlin, am 14. März 2024 Annette Winkelmann

1 Mit Dank an Prof. Dipl.-Ing. Frank Prietz, Berlin, von dem die Idee für die graphische Darstellung der drei untereinander verschwägerten Ehepaare stammt.

2 Alle bekannt gewordenen Veranstaltungen, Veröffentlichungen und Zeitungsartikel zum 250. Geburtstag Friedrichs Gillys werden seit 2022 von der Carl-Gotthard-Langhans-Gesellschaft Berlin auf der Webseite des Vereins dokumentiert: https://www.langhans-gesellschaft.org/unsere-projekte/friedrich-gilly-250/.

3 Friedrich Gilly 1772‒1800: Kubus, Licht und Schatten, hrsg. von Jan Mende, Stiftung Stadtmuseum Berlin, Berlin 2023.

4 Friedrich Gilly 1772−1800 und die Privatgesellschaft junger Architekten, Ausstellungskatalog Berlin Museum, Berlin 1984.

5 Eine Kurzfassung der ersten beiden Kapitel auf drei Druckseiten und ohne genealogischen Anhang ist im Oktober 2023 im neuen Friedrich-Gilly-Band erschienen, siehe: Annette Winkelmann und Frank Prietz: Verheiratet, verschwägert, verschwippschwägert: Die Verbindungen der Geschwister Gilly, Hainchelin und Gentz, in: Gilly, Kubus (wie Anm. 3), S. 212‒214.

Die drei Familien

Die hier vorgestellten Familien Gilly, Hainchelin und Gentz haben alle französischreformierte Wurzeln und sind im Jahr 1800 bereits seit über 100 Jahren in Berlin-Brandenburg beheimatet.

Gilly

David Gilly (1748‒1808), Vater von Friedrich, ist Nachfahre von Protestanten, die nach der Aufhebung des Edikts von Nantes 1685 aus Calvisson bei Nîmes fliehen und sich als Réfugiés 1689 zunächst in Französisch-Buchholz, ab 1699 in Schwedt ansiedeln. Der 1748 in Schwedt geborene Baumeister Gilly ist seit 1770 Landbaumeister in Damm (später Altdamm) bei Stettin, wo sein Sohn Friedrich David zur Welt kommt. 1772 übernimmt Gilly einen eigenen Distrikt in Stargard in Pommern. Möglicherweise wird hier im November oder Anfang Dezember 1773 seine Tochter Maria Wilhelmina „Minna“ geboren, ein Taufeintrag wurde bisher nicht gefunden. Seit 1776 ist David Gilly leitender Baudirektor der drei pommerschen Distrikte. 1782 wird er Oberbaudirektor in der Provinzhauptstadt Stettin und ist nun verantwortlich für alle staatlich finanzierten Bau- und Landbaumaßnahmen in ganz Pommern. In den Sommermonaten bereist er die Baustellen, im Winter stellt er in Berlin seine Pläne vor und bespricht die bevorstehenden Maßnahmen. Von König Friedrich Wilhelm II. zum Direktor des preußischen Oberbaudepartements berufen, zieht Gilly im März 1788 mit seiner Ehefrau Johanne Friedericke Ziegenspeck (1749/1750‒1804),6 seinem 16jährigen Sohn Friedrich und der 14jährigen Tochter Maria Wilhelmina („Minna“) aus der Festungsstadt Stettin nach Berlin um. David Gilly ist zuständig für Pommern, Ost- und Westpreußen, Kur- und Altmark. 1793 und 1795 (nach der zweiten und dritten Teilung Polens) kommen Südpreußen und Neuostpreußen hinzu. Er unterhält nun auch eine Wohnung in Posen. Neben Carl Gotthard Langhans wird Gilly im April 1798 zusätzlich zweiter Direktor des Oberhofbauamtes in Berlin. Friedericke Ziegenspeck und ihre Schwester Juliane, die 1804 David Gillys zweite Ehefrau wird, stammen aus Landsberg an der Warthe. Hier ist ihr Vater Johann Friedrich Ziegenspeck, ein ehemaliger Regimentsstallmeister, Königlicher Magazinkontrolleur. Ziegenspeck und seine Familie sind Lutheraner.

Bevor ein eigenes Haus bezogen werden kann, befindet sich die erste Berliner Wohnung der Gillys im Hause des im Jahr zuvor verstorbenen Pierre Jérémie Hainchelin.7 David Gilly ist offenbar mit dem preußischen Finanzrat befreundet gewesen.8 Vermutlich hatten sie sich bei den jährlichen Winteraufenthalten David Gillys in Berlin oder über Davids Bruder Guillaume kennengelernt, der Arzt beim Hôpital français und beim Maison d’Orange (für evangelische Exulanten aus dem Fürstentum Orange) ist. Pierre Jérémie Hainchelin wird, da er 1787 verstirbt, 1788 bereits nicht mehr im Adresskalender geführt. David Gilly hingegen ist 1788 und 1789 als wohnhaft im „Hainchelinschen Hause in der Leipziger Straße“ verzeichnet.9 In diesem Haus wohnen auch gleichaltrige Freunde Friedrich Gillys, wie der zwei Jahre ältere Jean Georg Hainchelin (der ein Kommilitone Friedrich Schleiermachers in Halle gewesen ist), Friedrichs spätere Ehefrau Manon Hainchelin und der jüngere Sohn Carl Hainchelin. Friedrich Gilly erlebt hier vermutlich den Tod des ältesten Sohnes Jean Georg mit, der 1791 mit 21 Jahren an Typhus stirbt.

Das Haus der Hainchelins in der Leipziger Straße liegt zwischen der Markgrafen- und der Jerusalemerstraße. Es erhält im ersten Berliner Adressbuch von 1799, einer Privatunternehmung von Karl Neander von Petersheiden, die Hausnummer 7 und wird im Straßenplan eindeutig mit „Hainchelin, Geh. Rath“ bezeichnet. Da von den Behörden im Vorfeld keine oder zu langsam Reaktionen gekommen waren, hatte Neander von Petershagen beschlossen, für seine (auf eigene Kosten gedruckten) „Anschauliche Tabellen von der gesamten Residenz-Stadt Berlin“10 zum ersten Mal Hausnummern zu vergeben, nach einem eigenen System. Schon 1801 muss Neander, die Einführung verbindlicher Hausnummern ist nun behördlich angeordnet, eine neue Auflage herausgeben und alle Straßenpläne vollständig umnumerieren. 1801 erhält auch das Hainchelinsche Haus eine neue Nummer: die 45. Das Adressbuch nennt nicht mehr Hainchelins als Eigentümer, sondern den Bauinspektor Friedrich Adam,11 Kammerkondukteur und Landmesser bei der Kurmärkischen Kriegs- und Domänenkammer. Die Numerierung von 1801 ist vielerorts heute noch gültig, wenn auch einzelne Straßenzüge durch starke Bautätigkeit oder Straßenverlängerungen in den folgenden Jahrzehnten neue Hausnummern erhalten mussten.

1790 ziehen Eltern Gilly und Tochter Minna in das neue Domizil in der Taubenstraße 16 um. Hier wird die zweite Ehefrau Juliane über den Tod David Gillys hinaus (1808) bis zu ihrem Tode (1815) leben. Der Sohn Friedrich bleibt bis mindestens 1793 in der Leipziger Straße im Hainchelinschen Hause wohnen. Ab 1794 ist Friedrich Gilly im Berliner Adresskalender offiziell in der Taubenstraße bei seinen Eltern aufgeführt. Seit ihrer Vermählung 1799 wohnen Friedrich und Manon in der Friedrichstraße Nr. 182,12 und der Königliche Adresskalender führt Friedrich Gilly dort auch noch 1800 im Haus der Witwe Bellmann auf.

Hainchelin

Friedrich Gillys Schwiegervater, der gebürtige Berliner Pierre Jérémie Hainchelin (1727‒ 1787), entstammt einer Familie von Réfugiés von der Marne, die 1685 als eine der ersten in Berlin eintrifft und die hiesige Französische Kolonie mitbegründet. Seine in St. Petersburg geborene Ehefrau Hedwig Charlotte Kühn (1739‒1817), Tochter des aus Rheineck in der Schweiz stammenden preußischen Konsuls und Kaufmanns in St. Petersburg Ulrich Kühn, ist seine Cousine. Enge verwandtschaftliche Beziehungen bestehen zu den französischreformierten Familien Jassoy, Pelloutier, de Catt und Béguelin. Sie ziehen drei Töchter und zwei Söhne groß, zwei weitere Söhne sterben im Säuglings- und Kleinkindalter. Pierre Jérémie Hainchelin, hoher preußischer Finanzbeamter, spielt als Direktor der französischen Holzgesellschaft für Bedürftige, des französischen Waisenhauses und der École de Charité bis zu seinem Tod 1787 eine bedeutende Rolle in der Französischen Kolonie und der Berliner Gesellschaft. Hainchelin war zuvor Sekretär des Kronprinzen August Wilhelm gewesen, Bruder König Friedrichs II. Wie der Schwager Henri de Catt (er war mit Anna Ulrike Kühn verheiratet, der Schwester von Hainchelins Frau) in seinen Erinnerungen schreibt, hatte sich Friedrich der Große anerkennend über Hainchelin geäußert: „Si mon frère n’avait été entouré que de son aide de camp Hagen, de son secrétaire Hainchelin et d’une couple encore de telles âmes honnêtes, sa vie à Orangebourg aurait été plus calme, et son coer plus disposé à se réunir au mien“.13 Auch nach dem frühen Tod Prinz August Wilhelms 1758 kümmert sich Hainchelin als dessen Baubeauftragter um die Liegenschaften des Prinzen. Später wird er als Geheimer Kriegsrat Mitglied der Akzise- und Zolladministration. Hainchelin hat weiterhin das Vertrauen Friedrichs II., der 1763 bei Einrichtung der staatlichen Lotterie zwar den Finanz- und Kommerzienrat Giovanni Antonio Calzabigi zum Generaldirektor bestellt, die Gegenrechnungsführung aber Pierre Jérémie Hainchelin überträgt. Hainchelin wird gleichzeitig zum „Königlichen Commissario“ über diese Verwaltung ernannt.14 1776, mittlerweile als Finanzrat bei der „Regie“ genannten Finanzverwaltung eingesetzt, wird er nach deren Auflösung in das Generaloberfinanz-Kriegs- und Domänen-Direktorium aufgenommen, die zentrale Behörde Preußens für die Innen- und Finanzverwaltung. Hier ist Hainchelin für Westpreußen zuständig. Bis 1776 einschließlich wohnt Hainchelin im eigenen Hause in der Heiligegeiststraße. Da die Adresskalender für die Jahrgänge 1777 bis 1787 in den Beständen der Staatsbibliothek zu Berlin ‒ Preußischer Kulturbesitz und der Zentralund Landesbibliothek Berlin fehlen, konnte das Umzugsjahr der Familie Hainchelin aus der Heiligegeist- in das Hainchelinsche Haus in der Leipziger Straße, wo David Gilly mit Famile ab 1788 als Untermieter lebt, bisher nicht festgestellt werden.

Gentz (auch Gentze, Genze, Genz)

Das Oberhaupt der dritten Familie, Johann Friedrich Gentz (1726‒1810), wird in Bärwalde in der Neumark geboren. Er ist der Sohn des Stadtsekretärs und Justitiars verschiedener Domänenämter Johann David Gentz und besucht die Schulen in Bärwalde und Küstrin. An der Brandenburgischen Universität Frankfurt studiert er die Rechte und Nützliche Wissenschaften.15 1750 kommt er als Hofmeister in das Haus des Berliner Stadtgerichtspräsidenten Freiherr von Lyncker und auf Empfehlung als Sekretär und Rechnungsführer der Hofstaatsämter in den königlichen Dienst. Hier hat er auch die Korrespondenz des Geheimen Kämmerers und engen Vertrauten König Friedrichs II., Michael Gabriel Fredersdorff, zu besorgen. Als Gentz während des Siebenjährigen Krieges nicht mehr kriegstauglich ist, erhält er auf Anordnung des Generals von Tauentzien 1762 eine neue Aufgabe: Johann Friedrich Gentz, „der wenig bekannte Vater eines sehr bekannten Sohnes“,16 wird zunächst Assistent an der Breslauer Münze, dann Münzmeister und 1777 schließlich Königlicher Münzdirektor in der Haupt- und Residenzstadt der preußischen Provinz Schlesien. Die drei Söhne Friedrich, Heinrich und Ludwig und die beiden Töchter Elisabeth und Florentine werden alle in Breslau geboren. Der älteste Sohn Friedrich wird hier als Zehnjähriger Schüler des evangelischen Magdalenäums (Maria-Magdalenen-Gymnasium). Bei einem Schulexamen erringt er neben dem damals 17jährigen Ferdinand Fleck, der später in Berlin als Schauspieler glänzen wird, durch „declamatorische Keckheit“ einen Preis. „Nicht ohne Sinnigkeit hat sein [Gentz’] erster trefflicher Biograph, Varnhagen von Ense, darauf hingewiesen, wie in dem Jahrzehend von 1757 bis 1767 aus diesem vom kriegerischen Getümmel umgebenen Breslau ein Dreigestirn von beredsamen Talenten erstieg, nämlich Fleck der große Schauspieler, Gentz der große Publizist, Schleiermacher der große Kanzelredner.“17 Auch die beiden jüngeren Brüder Gentz werden das Breslauer Stadtgymnasium besucht haben. 1779 wird Vater Gentz von König Friedrich II. zum Generaldirektor der Königlichen Münze ernannt und aus Breslau nach Berlin berufen. Sein Nachfolger in Breslau wird Carl Gotthelf Lessing, ein sehr viel jüngerer Bruder Gotthold Ephraim Lessings und bis dahin Assistent des bisherigen Generalmünzdirektors Singer in Berlin. In den ersten Jahren ist das Verhältnis zwischen den beiden preußischen Beamten Gentz und Lessing freundlich, teils herzlich, besonders auch, da Johann Friedrich Gentz bereits mit dem älteren Bruder Gotthold Ephraim Lessing in dessen Breslauer Zeit gute Beziehungen unterhalten hatte. Später scheint das Dienstverhältnis und die persönliche Beziehung zwischen dem Generalmünzmeister in Berlin und dem Münzdirektor in Breslau schwer belastet gewesen zu sein. Die brisante Mischung beschreibt Arend Buchholtz (deutlich aus Sicht der Familie Lessing): „[Gentz] war das Urbild eines preußischen Beamten aus der Schule des Soldatenkönigs: unerbittlich streng, peinlich und kleinlich bis zur Unerträglichkeit gegenüber seinen Beamten, ein Mann der Schablone. Karl Lessing hatte keine von diesen Eigenschaften, aber, was er oft zu seinem Unglück erfahren sollte, ein zügelloses Temperament, das er am wenigsten in seinem Verkehr mit dem ihm amtlich übergeordneten Generalmünzmeister zu meistern verstand. Während Gentz ihm gegenüber auch Ränke und Listen nicht verschmähte, war Karl Lessing aufrichtig und gerade und sagte, offen und ehrlich, seine Meinung jedem ins Gesicht, wer es auch sein mochte.“18 Lessing ist für den Breslauer Professor Christian Garve in früheren Jahren „ein etwas leichtsinniger, immer aber gutherziger Mensch“19 gewesen. Beides Eigenschaften, die für den Posten eines königlichen Münzmeisters vielleicht keine ideale Voraussetzung sind.

Nach ihrer Ankunft aus Breslau in Berlin 1779 zieht die Familie Gentz in die Hauptmünze auf dem Friedrichswerder, die nahe der Schleuse am Wasser liegt. Das zweite, damals noch „Neue Münze“ genannte Münzgebäude befindet sich vor dem Königstor in der Münzstraße. 20 Jahre später wird der mittlere Sohn Heinrich als Baumeister eine neue „Neue Münze“ für den Werderschen Markt entwerfen. Dieses verlorene Gebäude von 1799 ist uns heute als die „Alte Münze“ und als erster Ort der Königlichen Bauakademie bekannt. Die Söhne Gentz sind beim Umzug nach Berlin 15, 13 und 12, die Töchter 10 und 5 Jahre alt. In Berlin besteht der älteste Sohn Friedrich die Aufnahmeprüfung für das Joachimsthalsche Gymnasium in der Heiligegeiststraße („Fridericus Gentze Vratislaviensis 15 annos. class. 2. lat. adscn.“), einige Monate später auch seine beiden Brüder (Schmidt-Weißenfels, Gentz [wie Anm. 17], S. →).

Die französisch-reformierten Vorfahren von Gentz’ Ehefrau Elisabeth Ancillon (1731‒ 1804) sind 1685 aus Metz über Paris und Basel nach Berlin eingewandert. Ihr Urgroßvater war der Kurfüstliche Hofprediger David Ancillon der Ältere, ihr Großvater der Direktor und Richter der Französischen Kolonie Charles Ancillon, ihr Großonkel der Königliche Kabinettsprediger und Diplomat David Ancillon der Jüngere. Elisabeth wird 1731 in der französischen Kolonie Battin in der Uckermark geboren. Elisabeths Vater, Pastor Frédéric Luc Auguste Ancillon, bezieht 1727 das vor kurzem neu gebaute Pfarrhaus; das alte war 1720 in sich zusammengefallen. Er heiratet 1728 die Berlinerin Judith Naudé, Tochter des Mathematikprofessors Philipp Naudé des Jüngeren, und gründet eine Familie. Drei Jahre später kommt Elisabeth in Battin als zweites Kind der Familie zur Welt. Da der Ort eine eigene Kirche hat, finden dort jeden Sonntag Gottesdienste für drei französisch-reformierte Gemeinden statt. 1734 wechselt Elisabeths Vater als Prediger an das Hôpital français in Berlin. Er stirbt 1757. Sein Sohn Louis Frédéric, ein 1740 geborener, jüngerer Bruder von Elisabeth Gentz, wird 1765 ebenfalls französisch-reformierter Prediger in Berlin. Er ist zuständig für die französische Kirche in der Klosterstraße („Temple du Cloître“) und bleibt bis 1813 im Amt. Die Kirchenbücher der französischen Gemeinde weisen ab dem Amtsantritt seines Sohnes Jean Pierre Frédéric Ancillon 1790 den Sohn durchgehend als „Ancillon fils“ aus, um Verwechslungen mit dem weiterhin aktiven Vater zu vermeiden.20 Die fünf Kinder Gentz haben also über ihre Mutter Elisabeth Ancillon engste Verwandtschaftsbeziehungen zu einigen der renommiertesten Familien der Französischen Kolonie in Brandenburg-Preußen.

6 Bis zur Veröffentlichung des Aufsatzes „Verheiratet, verschwägert, verschwippschwägert“ (wie Anm. 5) hieß die Mutter in der Literatur ausschließlich Justina Friederic(k)e. Wir hatten im Aufsatz nachgewiesen, dass Gillys Mutter als Johanne Friederi(c)ke im Bestattungsbuch der Jerusalemskirche von 1804 (S. 378 rechts, Nr. 89, 26. Februar 1804) und als Jeanne Frédérique in der Liste der Verstorbenen der Französischen Kirche vom April 1804 geführt wird. In Folge dieser Belege wurde im neuen Friedrich-Gilly-Band (wie Anm. 3), parallel zur Veröffentlichung unseres Aufsatzes, der Name der Mutter in der Zeittafel zu Friedrich Gillys Leben (S. 281) bereits in Johanne Friederike korrigiert.

7 Hella Reelfs, Friedrich Gilly − Daten zu seinem Leben, in: Gilly, Privatgesellschaft (wie Anm. 4), S. 214.

8 Alste Oncken: Friedrich Gilly 1772−1800, Berlin 1935, zitiert nach dem korrigierten, im wesentl. aber unveränd. Nachdr. d. 1. Auflage 1935, Berlin 1981, S. 28.

9 Anna Teut schreibt: „Friedrich zog nach ‚heimlicher Verlobung‘ 1793 mit Marie Ulrique Hainchelin („Manon“) in die Friedrichsstraße [?] um, ohne seine Bindungen zur Familie und den Arbeitsplatz des Vaters im Oberbaudepartement zu vernachlässigen.“, siehe: Anna Teut: David Gilly 1748−1808: Ein Preußischer Landbaumeister. Leben – Werk − Wirkung, Ausstellung und Katalog, 2008, S. 40. Hervorhebung von mir.

10 Karl Neander von Petersheiden: Anschauliche Tabellen von der gesamten Residenz-Stadt Berlin …, Berlin 1799; sowie: Karl Neander von Petersheiden: Neue anschauliche Tabellen von der gesammten Residenz-Stadt Berlin …, 2. Aufl. Berlin 1801.

11 Dieser ist bis 1799 im Berliner Adresskalender in der Neuen Friedrichstraße „im Adamschen Hause“ und „in seines Vaters Hause“ gemeldet (das Haus erhält 1801 die Nr. 34) und 1800‒1802 in der Leipzigerstraße 46; die Neue Friedrichstraße 34 gehört ihm weiterhin.

12 Oncken, Gilly (wie Anm. 8), S. 28, Anm. 122.

13 Unterhaltungen mit Friedrich dem Großen. Memoiren und Tagebücher von Heinrich de Catt, hrsg. von Reinhold Koser, Leipzig 1884, S. 108: „Hätte mein Bruder nur seinen Adjutanten Hagen, seinen Sekretär Hainchelin und noch ein paar solcher ehrlichen Seelen um sich gehabt, so wäre sein Leben in Oranienburg ruhiger gewesen, und sein Herz wäre eher bereit gewesen, sich mit dem meinigen zu vereinen“.

14 Zit. nach: Louise Ernestine Cramer: https://de.wikipedia.org/wiki/Louise_Ernestine_Cramer (letzter Zugriff 16.10.2023).

15 Gemeint sind Technikwissenschaften, Vorläufer der Ingenieurwissenschaften.

16 Arend Buchholz: Die Geschichte der Familie Lessing (2 Bde.), Berlin 1909, hier: Bd. 2, S. 242. Gemeint ist der Sohn Friedrich (von) Gentz.

17 „Declamatorische Keckheit“: Rudolf Haym: Gentz (Friedrich von), in: Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste, Leipzig 1854, 58. Teil, Genf‒Genzano, S. 324‒392, hier: S. 324; „Nicht ohne Sinnigkeit“: Eduard Schmidt-Weißenfels: Friedrich Gentz. Eine Biographie (2 Bde.), Prag 1859, hier: Bd. 1, S. 4.

18 Buchholz, Lessing (wie Anm. 16), Bd. 2., S. 242.

19 Ebd., S. 249.

Die drei Paare

Die sechs Geschwister Friedrich und Maria Wilhelmina Gilly, Anna Henriette und Marie Ulrike Hainchelin sowie Friedrich und Ludwig Gentz finden zwischen 1793 und 1800 zu drei Ehepaaren zusammen. Sie sind dadurch auf so ungewöhnliche Weise untereinander verbunden, dass eine graphische Darstellung nicht nur reizvoll ist, sondern auch den häufigen Verwechslungen der Personen in der Literatur abhelfen wird. (Abb. 2, S. →)

Friedrich Gilly (1772‒1800) und Marie Ulrike Hainchelin (1771‒1849)

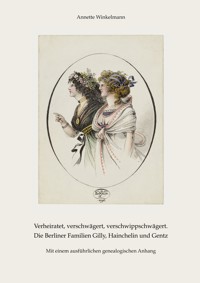

Das erste Paar bilden Marie Ulrike Wilhelmine („Manon“) Hainchelin (1771−1849) und Friedrich David Gilly (1772−1800). Manon Hainchelin und Friedrich Gilly kennen sich seit Jugendtagen, denn Friedrich hat seit der Ankunft der Gillys in Berlin einige Jahre im Hause Hainchelin gelebt.21 In einer bekannten Miniatur zeichnet sich Friedrich 1796 mit Manon als flanierendes Paar. Im selben zeitlichen Umfeld entstehen zwei weitere Portraits mit Familienbezug: 22 die Zeichnung einer dunkelgelockten „Jungen Frau mit Schute und Muff“ (als Modell fungiert höchstwahrscheinlich die brünette Manon) (Abb. 3, S. →) sowie die Zeichnung für ein sogenanntes „Modekupfer“ im Taschenbuch für 1798, verlegt bei Friedrich Vieweg d. Ä. in Berlin, die Manon (links) im Doppelbildnis mit ihrer älteren Schwester Anna Henriette („Nannette“)23 zeigt. Friedrich Gillys Verlobte Manon ist leicht erkennbar am auffälligen Kettenanhänger mit dem großen G. (Abb. Buchumschlag, S. →; Abb. 4, S. →) ‒ Manon malt und zeichnet ebenfalls und erhält von Friedrich Unterricht.

Friedrich absolviert noch in Stettin eine Maurer-, Zimmerer- und Steinschneiderlehre und wird mit anderen Baueleven vom Vater in Privatkursen unterrichtet. Der Vater nimmt ihn bereits auf Dienstreisen mit. Ab 1788, nun bereits in Berlin, wird er an der Akademie der Künste weiter ausgebildet. 1789 erhält er seine erste Anstellung beim neugegründeten Oberhofbauamt, zunächst als Kondukteur. Zum Oberhofbauamt gehören vier Bauräte, vier Bauinspektoren, ein Chausseebauinspektor sowie mehrere Kondukteure und Eleven. In die Kompetenz des Amtes fallen alle „Immediatbauten“ in Berlin und Potsdam, die aus der königlichen Schatulle bezahlt werden. Hierzu zählen die königlichen Schlösser, militärische und öffentliche Gebäude, darunter Theater, Opernhäuser, Sakralbauten, sowie Privathäuser für verdiente Beamte. Zum ersten Direktor dieses unter König Friedrich Wilhelm II. neugegründeten Amtes wird 1788 der schlesische Baumeister und hohe Baubeamte Carl Gotthard Langhans (1732‒1808) ernannt, der im selben Jahr mit den Vorbereitungen für den Bau des Brandenburger Tores beginnt. 1790 begleitet Friedrich Gilly Oberbaurat Heinrich August Riedel auf dessen Reise durch Westfalen und Holland. Hier befassen sich beide ausführlich mit dem Wasserbau. Ein Jahr nach der zweiten Teilung Polens, im Jahr 1794, unternimmt Gilly zusammen mit seinem Vater eine ausgedehnte Dienstreise durch Ost- und Westpreußen. Ein Ergebnis dieser Reise ist die berühmte „Wiederentdeckung“ der Ruine der Marienburg durch die Zeichnungen Friedrich Gillys. 1796 erregt Friedrich Gilly im Wettbewerb für ein Denkmal Friedrichs den Großen mit einem spektakulären Entwurf große Aufmerksamkeit. Im darauffolgenden Jahr, 1797, wird er zum Oberhofbauinspektor ernannt.

Hella Reelfs regte in einem Kommentar zum Nachdenken an über Autorität und Hierarchie und das komplizierte persönliche Verhältnis, in dem sich die jungen Bauinspektoren (wie Friedrich Gilly) und Baukondukteure (wie Carl Ferdinand Langhans) durch gemeinsame freimaurerischen Kreise mit ihren Vorgesetzten befanden: „Die Zusammenhänge der ‚Privatgesellschaft‘ mit der Zeitschrift24 werfen zugleich ein Licht auf das Verhältnis des jungen Architektenkreises zur Vätergeneration. Denn die Väter Gilly und Langhans waren zugleich die Vorgesetzten, und die Vorgesetzten waren als Freimaurer-Brüder zwar ‚Freunde‘, aber eben auch besonders zu respektierende. Becherer, seit 1777 Freimaurer, wurde später sogar Ordensmeister der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland (1817‒ 1821).“25 Seit der Regierung König Friedrichs II. gehört die Mehrzahl der preußischen Baubeamten Freimaurerlogen an. Beispiele hierfür sind: Carl Gotthard Langhans in „Zur Säule“ in Breslau, Carl Ferdinand Langhans in „Friedrich zum goldenen Zepter“ in Breslau (er baut dort auch das Logengebäude), Johann Gottfried Schadow in der „Royal York de l’Amité“, von Gontard in Berlin in der „Minerva“ und in Bayreuth in „Eleusis zur Verschwiegenheit“, Unger, Kambly und Becherer in der „Minerva“, Michael Philipp Daniel Bouman in „Zur Eintracht“, Sartori und Moser in „Zum Pilgrim“, David Gilly in Stargard in „Zum Schild“, in Stettin in „Zu den drei goldenen Ankern“ und in Berlin, zusammen mit seinem Sohn Friedrich Gilly, in „Zu den drei goldenen Schlüsseln“. Auf die Bedeutung der Freimaurerei für die preußischen Baumeister im Umkreis von Friedrich Gilly und die Frage, wie sich deren freimaurererische Vorstellungswelt und Ideale möglicherweise in den Entwürfen und ausgeführten Bauwerken des 18. und 19. Jahrhunderts gezeigt haben, kann hier nicht weiter eingegangen werden, es gibt dazu aber Literatur.26

Friedrich Gilly darf im April 1797 eine verschobene Studienreise nach Frankreich, England, Süddeutschland, Wien und Prag antreten. Sein Freund Friedrich Gentz verwendet sich eindringlich bei dem weimarischen Gymnasialdirektor und Kunstschriftsteller Karl August Böttiger für den jungen Architekten: „Mein Schwager Gilly will einige Tage in Weimar zubringen: Ihre Bekanntschaft zu machen, war seine vorzüglichste Absicht, als er sich entschloß seine Reise auf diese Gegend zu richten. Daß er ein Mensch von großer Wißbegierde und von nicht gemeinen Kenntnissen in seinem Fache, daß er überdies ein liebenswürdiger Mensch im besten Sinne des Worts ist, das alles könnte ich ganz mit Stillschweigen übergehen, weil ich dreist darauf rechnen darf, daß Sie es sehr bald, auch wenn er Ihnen durch Niemand empfohlen wäre, bemerkt haben würden. Aber was ich Ihnen sagen muß, weil dies in eine Sphäre gehört, die außerhalb der Gränzen eines vorübergehenden Umganges liegt, und was mich nicht etwa bloß persönliche Liebe sagen heißt, ist, daß in diesem jungen Manne eins der ersten Kunst-Genies wohnt, die unser Vaterland in diesem Zeitalter hervorgebracht hat. Es bezeichnet den Umfang seiner Talente noch lange nicht genug, ob es gleich immer schon viel für ihn sagt, daß alle Sachverständige ohne Ausnahme, ihm in seinem 24ten Jahre den unstreitigen Rang des ersten Architekten im Preußischen Staate einräumten; so wie man ihm überhaupt keine Gerechtigkeit widerfahren läßt, wenn man ihn, der in jeder bildenden Kunst die höchste Stufe zu erreichen bestimmt war, bloß als einen Architekten betrachtet. […] Er geht nach Paris, wo er einige Jahre zubringen wird. Können Sie ihm zur Benutzung seines dortigen Aufenthalts, wozu er freilich so vorbereitet, wie es wohl unter zehntausenden nicht einer war, hingeht, noch einen oder den andern guten Rath ertheilen, so werde ich es als eine überaus wesentliche Probe Ihrer Freundschaft und Ihres Wohlwollens gegen mich annehmen.“27 Der Paris-Aufenthalt Gillys ist ausführlich dokumentiert und beschrieben durch Monika Peschken.28 Die meisten Briefe, Zeichnungen und detaillierten Berichte an den Vater aus dieser Reisezeit sind verloren, aber aus der Korrespondenz Friedrich Gentz’ mit Dritten geht hervor, dass die beiden Schwager die ganze Zeit in engem brieflichem Kontakt stehen. Sie sind sich zugetan und ähneln sich offenbar in Temperament, Begeisterungsfähigkeit, Intelligenz und Belesenheit, auch wenn der acht Jahre jüngere Gilly nichts von Gentz’ „unbürgerlicher Skrupellosigkeit“29 besitzt. Aus Leipzig und somit bereits auf Reisen, schreibt der seit 1793 heimlich mit Manon Hainchelin verlobte Friedrich Gilly an Manons Mutter Hedwig Charlotte Hainchelin. Er bittet offiziell um die Hand der Tochter. Der Brief ist vollständig von Eva Börsch-Supan im Jahrbuch der Berliner Museen für 2010 veröffentlicht worden.30 Es handelt sich um mehr als eine Konvention, da nach dem Allgemeinen Preußischen Landrecht von 1794 nur die Söhne bei Volljährigkeit mit 24 Jahren aus der Vormundschaft der Eltern entlassen werden, die Töchter hingegen nur durch die Ehe, mit der die Vormundschaft auf den Ehemann übergeht.

Nach der Rückkehr von seiner ausgedehnten Reise erhält Friedrich Gilly eine Professur an der neugegründeten Königlichen Bauakademie. Die beiden Verlobten werden am 25. April 1799 in der Französischen Kirche von Pastor Jean Pierre Frédéric Ancillon, dem Cousin der Gentz-Geschwister, getraut. Friedrich Gilly und Manon Hainchelin bleibt jedoch kaum gemeinsame Zeit. Um Friedrich steht es bei seiner Rückkehr Ende Dezember 1798 gesundheitlich schlecht. Einen ersten schweren Krankheitsschub hatte er bereits im Sommer 1798 in Hamburg erlitten und mehrere Wochen pausieren müssen.31 Am 5. Oktober 1799 äußert sich Friedrich Gentz gegenüber seinem Verleger Friedrich Vieweg d. Ä. besorgt über den Gesundheitszustand des Schwagers: „In unsrer Familie herrscht seit einiger Zeit eine dumpfe verschlossne, aber darum nicht weniger reelle Betrübniß, weil wir unsern Gilly an einer fatalen chronischen Krankheit laboriren, und, fast mögte ich sagen, dahin schwinden sehen. Das Uebel scheint seinen Sitz in der Leber zu haben. Sie wißen, wie die bloße Möglichkeit dieses Schlages auf uns wirken muß.“32

Am 4. März 1800 wird der Sohn Edouard, Manon und Friedrich Gillys einziges Kind, geboren. In der Literatur wurde das Geburtsdatum 4. März 1800 bisher angezweifelt oder abgelehnt und als Todesdatum verstanden. Hella Reelfs stellte in diesem Zusammenhang in ihrem Kommentar zu Conrad Levezows „Denkschrift auf Friedrich Gilly“ dessen Mitteilung in Frage, das Kind sei im Sommer 1800 einen Monat vor seinem Vater Friedrich Gilly verstorben.33 Zu den Unsicherheiten bei der Datierung von Geburts- und Sterbedatum führten meines Erachtens zwei Umstände. Erstens: Friedrich Gillys Zeichnung eines elegantmodischen, antikisierenden „Wannen-Betts“ mit einem mehrmonatigen, rosigen Baby. (Abb. 5a u. 5b, S. →