3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

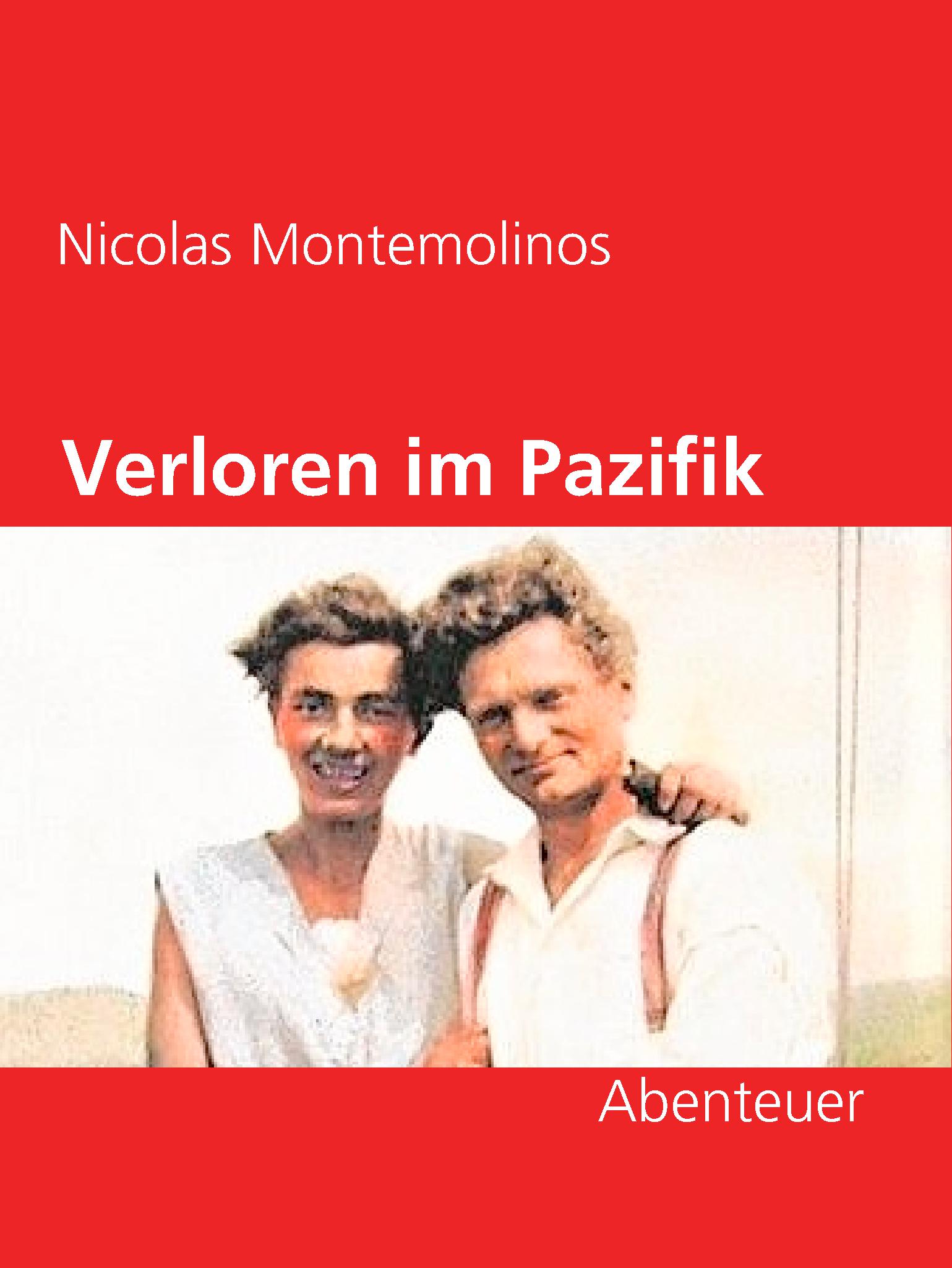

Das Leben schreibt manchmal Geschichten, die sind so absurd, dass sie sich kein Roman-Autor in der Art von Verrücktheit selber ausdenken kann. Zum Beispiel die Story des Berliner Arztes Dr. Friedrich Ritter, der mitten in der Weltwirtschaftskrise auf die "glorreiche Idee" kommt, auf eine einsame Insel im Pazifik auszuwandern, um dort den Weg zur Weisheit in Abgeschiedenheit und Askese zu beschreiten. Natürlich nicht zusammen mit seiner Ehefrau, sondern mit seiner leicht behinderten Geliebten! Dumm nur, wenn man nach Ankunft feststellt, dass die Insel eher ungeeignet zur Besiedlung ist. Man war ja nie zuvor dort gewesen. Wie hätte man es wissen können? Pech auch, wenn plötzlich andere Landsleute die gleiche wahnsinnige Idee mit der Auswanderung hatten und die knappen Resourcen des Eilandes zu schwinden beginnen. Blöd war für Dr. Ritter und seine Freundin zudem, dass eines ihrer stählernen Gebisse im mit Haien verseuchten Meer verloren ging. Aus Angst vor Infektionen wanderten sie nämlich zahnlos aus und mussten sich nun das übrig gebliebene Gebiss teilen. Die Sache endete - wie man sich denken kann - natürlich ohne "Happy End". Am Schluß waren sie "verloren im Pazifik"; es gab Mord und Totschlag. Ein echter Krimi! Nur leider nicht erfunden, sondern wahr! Einer überlebte immerhin...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 390

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Verloren im Pazifik

PrologEin sinnentleertes Leben endetEin inhaltsreiches Leben beginntZwei "Heilige" suchen ihren "Garten Eden"Schwierigkeiten im ParadiesHugo, das NaturkindDiebe, Plünderer und NeppRuhestörung im ParadiesBruuns Ende und ein Anfang mit BurroNeue SiedlerSatan alias Baronin Wagner-BosquetSex, Sklavenarbeit und ein BabyShowdownEin neuer Mann für noch mehr SexMord am hellichten TageAlles ist aus und vorbei!EpilogImpressumProlog

Infolge des plötzlichen Todes ihres Lebensgefährten Dr. Friedrich Ritter kehrt die durch die Boulevardpresse in Amerika und Europa bekannt gewordene Galapagos-Auswanderin Dore Strauch Anfang 1935 enttäuscht nach Deutschland zurück. Fünf Jahre zuvor war das Paar mit großen Hoffnungen auf die Pazifik-Insel Floreana emigriert, um dort sein persönliches Glück und seinen „Garten Eden“ zu finden. Doch aus dem Traum wurde schnell ein tödlicher Albtraum. Friedrich Ritter, der Vegetarier, fällt unter merkwürdigen Umständen einer Fleischvergiftung zum Opfer. Die kranke Dore Strauch, die keine Kraft mehr hat eine eigenständige Existenz auf Floreana fortzuführen, muss die Insel als Gescheiterte für immer verlassen. Für eine Frau, die stets nach Höherem im Leben trachtete, stellte dies einen traumatischen Misserfolg dar. Um der Welt Einsicht in ihre wahre Gefühlslage zu geben, und um Verständnis für ihre schwierige Situation zu werben, schreibt sie nach ihrer Rückkehr das englischsprachige Buch „Satan came to Eden“. Hier erzählt sie die aufregenden Ereignisse aus einer subjektiven Perspektive. Ihr Werk, das nie auf Deutsch publiziert wurde, steht inhaltlich jedoch zum Teil konträr zu den Schilderungen diverser Augenzeugen. Gleichwohl dient es als hauptsächliche Grundlage des nachfolgenden Berichts, in dem das spannende, aber missglückte Auswanderungsprojekt nachgezeichnet wird. Dore Strauchs Aussagen tat man bisher gerne als „märchenhaft“ ab, was bedauerlicher Weise zu einer ungerechtfertigten Einengung der Darstellung der Geschichte Floreanas führte und dem weltbekannten Bestsellerbuch „Postlagernd Floreana“ die Interpretationshoheit über die damaligen Ereignisse überließ. Dessen Autorin Margret Wittmer bescherte dies ein Meinungsmonopol. Das ist umso erstaunlicher, da das Buch von Dore Strauch auf einem wesentlich höheren sprachlichen bzw. inhaltlichen Niveau geschrieben wurde sowie mit deutlich mehr Emotionen angereichert ist. Die Nichtveröffentlichung in deutscher Sprache dürfte den nationalsozialistischen Verhältnissen geschuldet sein. Für die Nazis waren Friedrich und Dore zu freiheitlich bzw. fortschrittlich im Denken. Die biedere, recht „deutsche“ Familie Wittmer passte ihnen besser ins Konzept. So wurde das bedeutende literarische Werk „Satan came to Eden“ in Deutschland leider „sabotiert“. Zwar um Authentizität bemüht, kann dennoch nicht für alle in dem nachfolgenden Text geschilderten Vorgänge behauptet werden, sie entsprächen den Tatsachen. Dazu war die Erzählung von Dore Strauch einerseits zu sehr mit persönlichen Motiven behaftet, und andererseits ist die Quellenlage zu den Vorgängen oft so dünn, dass man den Aussagen von Frau Strauch entweder glaubt oder nicht glaubt. Dem Leser wird durch die Lektüre dieses Buches nicht erspart, sich bei tiefer gehendem Interesse auch mit anderen Veröffentlichungen, wie der zuvor erwähnten Autobiographie „Postlagernd Floreana“ oder den überlieferten Briefen von Dr. Ritter zu befassen, um sich gegebenenfalls ein objektiveres Bild zu verschaffen. Mit dieser Publikation wird an die beiden bisher völlig unterschätzten „Heiligen“ von Floreana - Dore Strauch und Dr. Friedrich Ritter - erinnert. Ihr tugendhafter Weg zur geistigen Erleuchtung bei gleichzeitiger Unterdrückung menschlicher Triebhaftigkeit ist leider allzu oft verspottet oder falsch dargestellt worden. Dore Strauchs eindrucksvolles Werk „Satan came to Eden“ erfährt mit „Drama auf Floreana“ eine längst überfällige Anerkennung.

Ein sinnentleertes Leben endet

Im Jahr 1901 wurde in Berlin ein Mädchen geboren: Dore Strauch! Obwohl ihr Vater ein respektierter Schuldirektor war, ließ er seiner Tochter eine unbeschwerte Kindheit und versuchte nicht, sie durch strenge Erziehung zu einem Produkt seiner Vorstellungen zu formen. Auch die Mutter gestattete ihr viele Freiräume. Sie vererbte der kleinen „Göre“ die besondere Gabe, mit dem Herzen und dem Gefühl Dinge zu begreifen, die dem Verstand verschlossen blieben. So entwickelte die glückliche, lebensfrohe Dore schon in ganz jungen Jahren eine Fähigkeit mit Tieren Freundschaften zu schließen. Bei den Tieren, die man gemeinhin für dumme Kreaturen hielt, fand sie eine Art von Vertrautheit, wie sie sie mit anderen Menschen leider nur selten entwickeln konnte. Das war recht ungewöhnlich bei einem Kind aus der Stadt. Schon als Vierjährige gelang es ihr einen bissigen Wachhund namens „Pussel“ für sich einzunehmen, während sie mit ihrer Großmutter Urlaub auf dem Bauernhof machte. Der Hund musste die Tage angekettet in einem Zwinger verbringen, was er den Menschen mit Aggressivität dankte. Doch als die kleine Dore unbemerkt in den Käfig gelangte, sprach sie mit „Pussel“ und die Beiden verlebten einen vergnüglichen Nachmittag miteinander. Später entdeckten die Erwachsenen sie friedlich schlafend neben ihrem neuen „Gefährten“. Man konnte fast nicht glauben, was man da sah. Auch danach verfügte sie immer wieder über den besten Draht zu allen möglichen Tieren, egal wie diese auch sonst den Menschen misstrauten. Selbst dreißig Jahre später, nach ihrer Auswanderung auf die Galapagos-Insel Floreana, wurde ein wilder Esel ihr innigster Freund. Trotz ihrer Tierliebe hatte niemand den Eindruck, dass sich das kleine Mädchen von anderen Kindern unterschied. So leidenschaftlich Dore alle Hunde, Katzen, Vögel und Fische mochte, so gerne verbrachte sie gleichzeitig ihre Zeit mit ihren Spielkameraden. Aber als sie älter wurde begriff sie, dass sie anders zu sein schien als der Rest der Menschen. Sie besaß plötzlich keinen Anteil mehr an deren Leben und wollte ihn innerlich auch nicht mehr haben. Stattdessen entschied sie sich dafür, einen individuellen Weg zu gehen, der mit dem der gleichaltrigen Jugendlichen nicht viel Gemeinsamkeiten aufwies. In ihr wuchs die Überzeugung, sie sei geboren, um eine höhere Aufgabe zu erfüllen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie jedoch noch keine Ahnung, was ihre Mission bzw. ihr Lebenswerk sein könnte. In ihrem Buch „Satan came to Eden“, welches sie nach ihrer Rückkehr von Floreana 1936 veröffentlichte, beschrieb Dore Strauch die damaligen Gedanken hinsichtlich ihrer künftigen Bestimmung wie folgt: „Das einzige, was ich wusste, war: Es musste etwas Großartiges sein. Ich konnte es nicht wirklich beschreiben, aber ich suchte immer danach.“ Als ihre Kindheit endete und sie zu einer jungen Frau heranwuchs, brach in Deutschland 1918 die Revolution aus. Wegen des verlorenen Ersten Weltkrieges kollabierte das Kaiserreich. Dore, eine sich nach Erfüllung sehnende Bürgertochter aus gutem Hause, begeisterte sich nun für die Ziele und Ideale der Arbeiterbewegung. Im Kampf für die Verbesserung der Lebensumstände des Proletariats fand sie zunächst eine in ihren Augen gesellschaftlich sinnvolle Aufgabe. Während ihrer „sozialistischen Phase“, wie sie diese Periode später selber bezeichnete, steckte sie mit dem religiösen Eifer der Jugend ihre gesamte Kraft in den freiwilligen Dienst für die Armen und die Ärmsten. All die Not und das Elend, welches sie hier sah, beeinflussten sie tief. Immer mehr kreisten ihre Gedanken um eine höhere Entwicklung der Menschheit. Sie war fest davon überzeugt: Die Erlösung konnte nicht von außen, sondern nur von innen kommen. „Es war Nietzsches Buch Zarathustra, welches mein Lehrer und mein Führer wurde“, sagte sie und richtete fortan ihr ganzes Leben nach dessen Prinzipien aus. Sie begann einen rücksichtslosen Kampf gegen ihre Triebe und physischen Bedürfnisse mit dem Ziel, dadurch einen höheren geistigen Level zu erreichen.

Beruflich konzentrierte sich Dore auf ihr Examen als Lehrerin. Allerdings waren die Zeiten in der Weimarer Republik ökonomisch extrem schwierig. Sie fand nach dem Abschluss keine direkte Anstellung. Weil sie jedoch unabhängig bleiben wollte und ihren Lebensunterhalt selbstständig verdienen musste, akzeptierte sie widerwillig ein Arbeitsangebot für eine Tätigkeit in einer der großen Bankzentralen. Diese residierten vor dem Zweiten Weltkrieg noch ausnahmslos in Berlin, bevor sie sich nach 1945 in Frankfurt am Main ansiedelten. Dore Strauch, eine gebildete junge Frau aus gutem Hause, die sich zu Höherem berufen fühlte und für ihr Alter einen weiten geistigen Horizont aufwies, durchlebte in der Bank einen in ihren Augen zutiefst sinnentleerten Lebensabschnitt. Letztendlich sollte sie diese Zeit in ihrer Suche nach dem „Garten Eden“ und dem Paradies der Erkenntnis antreiben und nach Floreana führen. Dore verspürte in der Bank nicht das Gefühl in irgendeiner Art und Weise einen Beitrag zur positiven Entwicklung der Menschheit leisten zu können. Weder wurde durch ihre Arbeit das Leben der Werktätigen verbessert, noch das Wissen der Welt vergrößert. Sie sah sich in einem System gefangen, das nicht am sozialen Fortschritt mitwirkte, sondern sich nur selbst ein gefälliger Gott war. Am meisten verzweifelte die verhinderte Lehrerin an ihren Arbeitskolleginnen. Diese schienen entweder kein zu Hause zu kennen und investierten all ihre Kraft völlig unkritisch in die - Dores Meinung nach - sinnlose Maschinerie (man bezeichnet ein solches Verhalten neudeutsch als „indirektes Mobbing“, denn es setzt all diejenigen Angestellten unter Druck, die berechtigter Weise ein geregeltes Arbeitsleben führen möchten) oder aber sie verplemperten ihr gut verdientes Gehalt mit nutzlosem Konsum, statt es für nachhaltige Projekte einzusetzen. Von diesen „Robotern“ angewidert, beschloss Dore eine neue berufliche Entwicklung einzuschlagen, die sich klar von den bisherigen negativen Erfahrungen abgrenzen sollte: Sie plante, Ärztin zu werden, um den Menschen durch ihr Wirken einen echten Nutzen bringen zu können. Damit sie die zur Aufnahme an der Universität notwendigen Qualifikationen erwerben konnte, schrieb sie sich an einer Abendschule ein. Zu dieser Zeit hatte sich Dore, von den Ideen Schopenhauers inspiriert, dazu durchgerungen ihre Ernährungsweise ausschließlich auf eine pflanzliche Basis zu stellen. Sie wollte als Tierliebhaberin nicht an der Tötung von Lebewesen beteiligt sein und traf daher die Entscheidung den Verzehr von Fleisch zu vermeiden. Stattdessen entwickelte sie eine spezielle vegetarische Diät und aß nun ausschließlich vitaminreiche bzw. mineralienhaltige Feigen. Der Besuch der Abendschule bei gleichzeitig fortgeführter Tätigkeit in der Bank erwies sich jedoch als enorme Belastung. Die Siebzehn-Stunden-Tage unter strikter Einhaltung der Feigen-Diät überforderten die Zweiundzwanzigjährige. Als dann eine dreiste Kollegin ihr rücksichtslos lästige Aufgaben aufdrängen wollte, um sich selbst mit weniger Arbeitsvolumen angenehmer zu beschäftigen (dieser Typus von ArbeitnehmerInnen ist heutzutage leider wieder auf dem Vormarsch), brach Dore nach anderthalbjähriger Doppelbelastung zusammen. Das Vorhaben, der unbefriedigenden beruflichen Situation zu entkommen, scheiterte. Sie musste das Abendstudium schweren Herzens aufgeben; ihre Kräfte waren aufgezehrt. Doch wenn sie auch an ihrem Arbeitsplatz von egoistischen sowie kleinkarierten Menschen umzingelt war, nahm jetzt überraschender Weise wenigstens ihr Privatleben eine positive Wendung. Im Bekanntenkreis ihres Vaters gab es nämlich einen fünfundvierzigjährigen Oberlehrer namens Dr. Körwin, für den sich Dore zu interessieren begann. Die leidende Bankangestellte war trotz allem mit einem fröhlichen Temperament ausgestattet. Sie fand Spaß daran, den sehr gesetzten und für sein Alter viel zu ernsten Junggesellen aus der Reserve zu locken. Seine Persönlichkeit zog sie auf unerklärliche Weise an. Ihr kam die Idee, es wäre der Mühe Wert ihn mit ihrer Heiterkeit „aufzutauen“. Sie wollte den doppelt so alten Mann in einen neuen, ihm nie bekannten Zustand des Glücks führen, ihn dadurch verjüngen und von seinen vielen Marotten befreien. Das war eine Mission, mit der sie sich von den - wie sie es empfand - „substanzlosen und beschränkten Arbeitsbienen“ in der Bank abgrenzen konnte. Voller Naivität hoffte sie, damit der Leere ihres Lebens entfliehen zu können. Als Dr. Körwin ihr eines Tages im Oktober tatsächlich einen Heiratsantrag machte, empfand Dore großes Glück. Ihre entsetzten Eltern sahen, dass Dores Plan nie und nimmer aufgehen würde. Einen Mann in diesem Alter konnte man nicht mehr „umbiegen“. Schweren Herzens stimmten sie der Vermählung trotzdem zu, denn sie wollten ihrer Tochter nicht im Wege stehen. Im April 1923 fand die Hochzeit statt.

Die Ernüchterung für Dore folgte umgehend. Es stellte sich heraus, dass ihr Ehemann einem extremen Geiz huldigte. Für ein halbes Jahr bezogen sie keine eigene Wohnung, sondern residierten in einem billigen, möblierten Zimmer. Auf seinen Wunsch hin durfte sie auch ihre verhasste Arbeit nicht aufgeben, denn es herrschte Hyperinflation in Deutschland und Dr. Körwin wollte auf das sehr hohe Gehalt seiner Gattin keinesfalls verzichten. Weiterhin berufstätig zu sein ärgerte Dore. Sie hatte doch nun einen Ehemann der sie versorgen konnte. Warum verlangte er von ihr weiter zu arbeiten und sich zu quälen? Dieses Gemisch aus Frustration über ihre Situation, Unverständnis des Partners und Unzufriedenheit am Arbeitsplatz brachten das Fass schließlich zum Überlaufen: Dores Gesundheit rebellierte; sie ging buchstäblich in die Knie. Die Beschäftigung in der Bank gab sie nun auf und verbrachte die nächsten siebzehn Monate im Hospital. Als die Ärzte Multiple Sklerose diagnostizierten saß der Schock bei Dore tief. „Die Lahmheit, die später dauerhaft wurde, befiel mich zu dieser Zeit. Ich hatte den großen Wunsch ein Kind zu bekommen, aber die Operation, der ich mich unterziehen musste, machte dies für immer unmöglich. Ich weiß nicht, ob dieser Eingriff wirklich notwendig war oder nicht, aber als ich realisierte, dass ich niemals Mutter werden könnte, zerbrach etwas in mir, und ich gab alle Hoffnung auf“, schilderte Dore in „Satan came to Eden“ ihre deprimierte Gefühlslage. Nicht der schlimmen Dinge genug, erkannte sie nun auch: Ihre Ehe geriet zum totalen Flop. Wie unzählige Leidensgenossinnen zur damaligen Zeit, die als unaufgeklärte Jungfrauen heirateten, verabscheute sie die ehelichen Pflichten völlig, und alle romantischen Blütenträume platzten. Es war auch nicht sie, die ihn umformte, sondern er begann sie nach seinem Ideal einer guten deutschen Hausfrau zu erziehen. Dagegen protestierte Dore. Sie wollte nicht auf ein paar wenige Zimmer eines Haushalts reduziert sein, die Wünsche ihres Mannes von seinen Augen ablesen und so nach und nach verblöden. Nachdem sich der Versuch, ihr Leben einem Mann zu widmen, als ein schwerer Fehler herausstellte, schwenkte sie wieder auf ihre alte Linie ein, nämlich die Menschheit voranzubringen. Deshalb knüpfte sie erneut an ihre Vorbereitungen zur Aufnahme eines Medizinstudiums an. Wegen ihrer Krankheit verbrachte sie sehr viel Zeit auswärts in Kliniken und bei Ärzten. Sie genoss diese Abwesenheiten als kleine Fluchten aus ihrer freudlosen Ehe. Während einer stationären Behandlung im Hydrotherapeutischen Institut in Berlin fiel ihr ein kleiner, jung aussehender und schlanker Arzt mit sehr ausdrucksstarken blauen Augen auf. Es war Dr. Friedrich Ritter. Der fünfzehn Jahre ältere Mediziner beeindruckte Dore mächtig. Eines Tages ging er von Bett zu Bett und unterhielt sich mit den Patienten über ihre individuellen Beschwerden. Auch neben Dores Krankenlager nahm er Platz. Sie unterhielten sich. Dr. Ritter sprach mit ihr über die „Kraft der Gedanken“. Sie müsse sich nicht ihrer Krankheit fügen, wenn sie lernen würde, sich ihr geistig zu widersetzen. Er lieh ihr einige interessante Bücher aus (z.B. von Mulfort). Dore verschlang diese wissenschaftliche Literatur völlig beglückt, tauchte sie doch bei der Lektüre der Werke in eine Welt ein, die ihr den Weg zu einer höheren intellektuellen Erkenntnis bereitete. Dr. Ritter freute sich über seine aufgeschlossene Patientin. Von da an besuchte er sie jeden Tag um mit ihr zu sprechen. Solange, wie sein Dienstplan ihm dies ermöglichte. Beide tasteten sich behutsam an die Gedankenwelt des jeweils anderen heran; bald gelangten sie zu der Erkenntnis, Verwandte im Geiste zu sein.

Als Dore nach 10 Tagen Behandlung entlassen wurde, wollte Dr. Ritter den Kontakt zu ihr nicht einschlafen lassen. Darum fragte er sie, ob sie ihn während seiner privaten Sprechstunden aufsuchen könnte. Neben seiner Kliniktätigkeit betrieb er noch eine gut laufende Praxis in der Berliner Kalkreuthstraße. Weil Dore die Konflikte und die Bürden ihres Gefühlslebens nicht mehr länger in Einsamkeit und Stille mit sich selbst ausmachen konnte, stimmte sie den Treffen nur allzu bereitwillig zu. Längst war sie von Doktor Ritter so angetan, dass sie in ihm einen Messias sah, der sie von all ihrem Leid erlösen würde. So schilderte sie ihm, wie unglücklich sie in ihrer Ehe sei und ging dabei voller Vertrauen zu ihrem Gesprächspartner auch auf ihre sexuellen Probleme ein: In nächtlichen Träumen wurde sie von gutaussehenden und muskulösen jungen Männern beglückt. Sie spürte förmlich deren feurige Küsse auf ihrer Brust und die starken Hände an ihren Schenkeln. Doch jeden Morgen erwachte sie unbefriedigt und fand sich neben Dr. Körwin wieder, der mit aufgesetzter Schlafmaske grunzend schnarchte. Eines Tages, bei einem Spaziergang im Tiergarten, passierte es: Dr. Ritter küsste Dore. Er gestand ihr, dass ihn dies sehr wunderte. Er wäre doch eigentlich in eine andere Frau verliebt, die zudem nicht einmal seine eigene Ehefrau sei. Er hegte romantische und idealistische Gefühle für seine zwanzigjährige Nichte, die diese bisher aber weder registriert noch erwidert hatte. Dore interessierte das aber alles nicht: „Die Hauptsache war, dass er meine Liebe zu ihm akzeptierte“, meinte sie trotzig und stellte fest: „Ich empfand wegen diesem Mädchen oder wegen irgendeiner anderen Frau keine Eifersucht. Weder Himmel noch Hölle können zwei Menschen, die füreinander bestimmt sind, auseinanderbringen.“ Das alte Sprichwort „Liebe macht blind“ traf auf Dore zu wie auf keine Zweite. Gegenüber Friedrich und der Beziehung, die sich nun mit ihm entwickelte, verlor sie jeglichen kritischen Abstand. Sie fing an sich alles „schön zu reden“; ihre subjektive Realität entfernte sich von den objektiven Tatsachen in einem erschreckendem Ausmaß. In ihrem Weltbild schien Doktor Ritter trotz seiner Sehnsucht nach der Einsamkeit kein Menschenfeind zu sein. Es stand für sie fest, dass die Komplexität und die Unwahrhaftigkeit normaler menschlicher Beziehungen für ihn ein Hindernis bei der Kristallisation seiner wichtigen Philosophien darstellten. Nur im Streben nach Erkenntnis konnte sich der menschliche Geist perfektionieren. Dieses Streben wurde in den bevölkerten Orten der Erde (wie Berlin) bloß erschwert. Hier waren die Ablenkungen zu groß und die Möglichkeiten zur Entfaltung zu klein. Als Arzt, so meinte Dore, interessierte sich Friedrich zwar hingebungsvoll für seine Arbeit, aber gleichzeitig zwang ihn diese Tätigkeit zu einem ständigen Kontakt mit geistig weniger begabten Menschen. Dies belastete zunehmend seinen Intellekt, der langsam aber sicher den philosophischen Gipfel ansteuerte. Hierin erkannte sie sich wieder, denn bei ihrer Tätigkeit in der Bank war auch sie stets gezwungen gewesen, mit eindimensionalen Personen, deren Blickfeld auf die Wunder des Kosmos keinen halben Meter weit reichte, auskommen zu müssen. Dass Dore ausgerechnet in jenem Moment ins Leben ihres Idoles Ritter trat, in dem dieser sich durchrang eine große Entscheidung zu treffen, erschien ihr als eine vorgegebene Bestimmung. In Dr. Ritter reifte nämlich allmählich der Plan, ein neues, inhaltsreicheres Leben an einem anderen Ort zu beginnen. Ritter, ein Anhänger der Theorien von Nietzsche und Laotse, erklärte Dore, er trüge die Idee in sich, dauerhaft an einen weit entfernten Flecken des Planeten auszuwandern um dort dem Idealzustand der Einsamkeit näher zu kommen. Nur in der Einsamkeit ließ sich seiner Meinung nach die Selbsterkenntnis steigern. Dore, die seit jeher instinktiv nach einer Mission suchte, betrachtete sich dabei plötzlich überglücklich als Teil seiner Absichten: „Er wurde niemals müde mir zu versichern, mit welcher Freude er vom ersten Augenblick an erkannt hatte, in mir eine gläubige Jüngerin auf seinem Weg zur höchsten Weisheit gefunden zu haben“, schreibt sie enthusiastisch in ihrem Buch. Wobei Dr. Ritter aber nach eigener Aussage seine Theorien eigentlich als ausschließlich auf sich selbst bezogen und damit als rein individuell gültig betrachtete. Er wollte gar keine „Jünger“ haben und wie seinen späteren Briefen zu entnehmen ist, den Weg zur Weisheit lieber unbegleitet gehen. Dore verdrängte diese Tatsachen jedoch.

Während der anstrengenden privaten Sprechstunden in seiner Praxis stahl sich Dr. Ritter manchmal ein wenig Zeit und ging mit Dore hinauf auf das Dach des Hauses, um mit ihr seine geheimen Pläne bezüglich der Auswanderung zu erörtern. Sie sahen über die dichtgedrängten Dächer der Stadt, wo die Menschen mit ungenügender Luft und viel zu wenig Raum zusammengepfercht vegetierten. Dort konnte man nicht den Weg zur Erleuchtung gehen. Sie lagen in der Sonne und schauten in den Himmel, an dem die Wolken langsam vorüber zogen. In ihrer Phantasie bildeten die weißen Wolken ihre gesuchten Inseln der Einsamkeit. Der blaue Himmel stellte den Ozean dar, der ihr entferntes Eden umschloss. Dr. Ritter führte stets ein kleines schwarzes Buch griffbereit mit sich. In diesem notierte er alle seine Nachforschungen bzw. Informationen bzgl. weit entfernter Inseln und Archipele. Dore und Friedrich brüteten regelmäßig über den Notizen und erzählten sich solange Geschichten darüber, bis sie schon tatsächlich glaubten dort zu sein. Als das Signal der Hauswirtin die Ankunft von neuen Patienten ankündigte, erwachten sie jedes Mal ernüchtert aus ihren Tagträumen. „Ich begann jetzt das Leben von Dr. Ritter in jeder Beziehung zu teilen und hoffte, dies könnte sich für immer fortsetzen“, schilderte Dore die Situation. Ritter war faktisch von seiner Frau, die in seinem Heimatort Wollbach in Baden lebte, getrennt. Zwar nicht rechtlich, aber immerhin räumlich. Bei Dore sah die Sache allerdings ganz anders aus. Sie lebte noch immer mit ihrem Ehemann unter einem Dach zusammen, der ihre Beziehung zu Dr. Ritter in keinster Weise billigte und dem sie schon längst ihre Liebe zu dem Arzt gestanden hatte. Um ihren täglichen Zusammenkünften wenigstens einen respektablen Anstrich zu verleihen, schlug Dr. Ritter Dore vor, sie möge doch als seine Praxishelferin tätig werden. So könnten sie viel Zeit miteinander verbringen ohne die Missbilligung Dritter zu riskieren. Aber Dore war durch die Erfahrung mit den Fesseln ihrer Ehe schon weitgehend desillusioniert. Sie lehnte jedes Arrangement, welches auch nur im geringsten nach tödlicher Routine und spießiger Bürgerlichkeit roch, strikt ab. Wenn sie diesen Mann glücklich machen wollte oder von ihm Freude zu empfangen erhoffte, dann ging das ihrer Meinung nach nur in einer Konstellation aus völliger Freiheit und Ungebundenheit. Mit Sicherheit funktionierte das nicht im Rahmen eines förmlichen Angestelltenverhältnisses. Darum setzte Dore die unschickliche Beziehung zu Ritter ohne besondere Tarnung fort; sie spazierten täglich unter aller Augen durch den Tiergarten. Dr. Körwin machte deswegen keine Szene; er fand sich damit ab und wollte in seiner gesellschaftlichen Situation als Lehrperson jegliches Aufsehen und einen möglichen Skandal unter allen Umständen vermeiden. Das wirkte auf Dore ziemlich unmännlich. Obwohl sie selbst alle Frauen zutiefst verachtete, die ihre Funktion lediglich als Köchin und Gebärmaschine ihrer Männer sahen, vertrat sie dennoch den Standpunkt, dass ein richtiger Mann der Herr im eigenen Hause zu sein hätte. Da sich Frauen ihrer Meinung nach emotional generell weniger stark kontrollieren konnten und sie sich somit näher an allem Irdischen befanden, bedurfte es folglich eines starken Mannes an ihrer Seite, der ihnen half, ihre Schwächen zu überwinden. Heute würde sich eine jede Feministin über solche Ansichten schwarz ärgern, aber Dore schien die Rolle der schwachen Frau, die durch ihre aufopferungsvolle Beziehung zu einem gottähnlichen Mann das Tier in sich bändigte, zu gefallen. Für ihr Streben nach mentaler Harmonie mit Dr. Ritter jenseits niederer Gelüste wollte sie alles geben. „In den Augen meines Mannes bin ich das Opfer von hypnotischer Suggestion“, erregte sich Dore. „Ich weiß, dass ich nicht vor Liebe blind bin. Um seines großen Geistes und Verstandes willens toleriere ich bei Dr. Ritter mehr und gehe größere Kompromisse ein, als es jede andere Frau tun würde“, entgegnete sie ihren Kritikern. Sie glaubte, sie wäre die einzige Frau auf dem Planeten, die dieser Genius nicht verachtete. Dr. Ritter behandelte aber Frauen nicht anders als Männer. Eine spezielle Vorzugsbehandlung konnte Dore bei ihm nicht erwarten. Trotzdem war sie in ihrem Streben nach einem Leben mit mehr Sinn und Gehalt bereit, diese Bürde pflichtschuldig zu tragen. Die ehemaligen Kollegen, der kleinkarierte Ehemann und die vielen „simplen Gemüter“ um sie herum wischten bei ihr alle Bedenken fort, an Dr. Ritters Seite zu wirklich neuen Ufern aufzubrechen. Mit dieser erfreulichen Perspektive ging es ihr nun von Tag zu Tag gesundheitlich besser. Es war die Kraft der Gedanken, die Dr. Ritter sie gelehrt hatte, mit Hilfe derer sie jetzt gegen ihr Leiden ankämpfte. Und es funktionierte!

Nachdem Dore Dr. Ritter beichtete niemals Mutter werden zu können, tröstete der sie mit der Bemerkung, eine Vaterschaft sei nur der Wunsch einfacher Menschen. Er hätte solchem Triebverlangen schon seit Ewigkeiten abgeschworen. Da erkannte sie, wie sehr ihr Ego als Frau ihr Bewusstsein bestimmte und wie fern sie im Vergleich zu ihrem geliebten Friedrich der geistigen Reife noch war. Sie schämte sich sehr. Sie betete, ihr Körper möge - statt ein Kind auszutragen - ein Behälter für das Schöne sowie das Göttliche werden und ihr Leben endlich Erfüllung finden. Ihre bisher so sinnentleerte Existenz sollte mit Hilfe des großen Denkers Dr. Ritter enden und durch einen neuen, vergeistigten Daseinszustand abgelöst werden. Es war Dore plötzlich einsichtig: All die Millionen in den Fabriken und Kontoren würden nie je eine Chance haben, den Zustand der Erleuchtung, den sie anstrebte, zu erreichen. Denn sie nutzten ihre Freizeit nicht zur Meditation über die wichtigen Dinge der Welt. Aus eigener Anschauung wusste sie, dass ihre ehemaligen Kolleginnen die Zeit nach der Arbeit in Cafes und Filmtheatern verbrachten oder sich mit Freundinnen trafen, um banale Gespräche über die Arbeit oder über Männer zu führen. Da schwand mit einem Male ihre Wut auf diese armen Menschen, und Mitleid stieg in ihr auf. Messerscharf erkannte sie: Solche Leute würden früher oder später vom Antlitz des Planeten verschwinden, ohne auch nur einen Tag bei klarem Gedanken gewesen zu sein. Friedrich und sie dagegen lehnten all die Ablenkungen der Zivilisation, die sie an ihrer Bewusstseinserweiterung hinderten, strikt und entschieden ab.

Ritters logische und abstrakte Denkweisen wurden zu einer Offenbarung für Dore. Sie fühlte hier die Überlegenheit des Maskulinen. Um fortan mit Dr. Ritter Schritt halten zu können, versuchte sie das Feminine in sich zu unterdrücken. Sie wollte die normale Beziehung zwischen Mann und Frau nicht negieren, aber Romantik sollte in ihrem Verhältnis zu Friedrich nicht bestimmend sein. Sie verglich ihn mit Johannes dem Täufer, der die Wildnis aufsuchte. Nicht, um das Fleisch zu strafen, sondern um den Geist zu erleuchten. Apropos Fleisch: Dr. Ritters medizinische Forschung drehte sich oftmals um Theorien bezüglich Diäten. Er glaubte, die Hälfte aller Krankheiten könnten durch richtige Diäten eliminiert werden. Obwohl er selber vegetarisch lebte (er hielt dies für seine Art von Beschäftigung als angemessen), stand Fleisch stets auf den Speiseplänen die er für die Arbeiterklasse entwarf. Das spiegelte für Dore eine weitere geniale Eigenschaft ihres Mentors wider: Er ritt niemals pedantisch auf seinen Ideen herum, sondern war immer in der Lage sie den jeweiligen Erfordernissen flexibel anzupassen. Auch modische Kleidung lehnte der geniale Doktor ab. Während Dore bei gesellschaftlichen Anlässen mit ihrem Mann als Püppchen in Abendkleid und Schuhen mit hohen Absätzen herumlaufen musste, konnte sie sich in Friedrichs Gegenwart völlig anders kleiden. Hier trug sie einfache Sachen, bei denen nur Bequemlichkeit und Bewegungsfreiheit im Vordergrund standen.

Als Dore Dr. Ritter kennenlernte, zählte der bereits achtunddreißig Lenze. Die Ehe mit seiner Frau Mila bestand schon seit achtzehn Jahren. Hinter Mila lag eine bescheidene Karriere als Opernsängerin. Ihr einziger Antrieb war es inzwischen aber, den Beruf an den Nagel zu hängen. Sie träumte davon, eine Hausfrau mit einem geregelten zu Leben sein, die von ihrem Mann versorgt werden würde. Deshalb hatte sie Friedrich gedrängt, zusätzlich zu seinen bereits abgelegten verschiedenen Examen noch Zahnmedizin zu studieren und in Berlin eine Praxis zu eröffnen. Das sollte Basis für eine gesicherte Existenz werden. Und nun, kurz bevor Frau Ritters sehnlichster Wunsch in Erfüllung ging, kam Frau Körwin und schnappte ihr den Mann weg. „Ich war außerordentlich unglücklich wegen Mila, genauso wie wegen meines Mannes. Mir kam der Gedanke, diese Beiden, deren Leben wir durcheinander wirbelten, irgendwie zusammen zu bringen. Würde es funktionieren, wären Friedrich und ich absolut frei und unbeschwert von der Last, unser Glück auf Kosten des Unglücks Anderer gefunden zu haben“, schreibt Dore in ihrem Buch. Dr. Körwins Vorstellungen von einer Hausfrau passten exakt zu den Erwartungen, die Frau Ritter an ihr künftiges Leben stellte. Falls die Zwei in ein Arrangement einwilligten, könnten alle Probleme einfach und schmerzlos gelöst werden. Dore hielt es sogar für machbar, Dr. Körwin und Frau Ritter später in ihren Garten Eden nachkommen zu lassen. „Wenn diese Lösung für mich nicht durchführbar erschienen wäre, hätte ich meinen Mann niemals verlassen, denn ich glaubte stark daran, dass Glück nicht für den Preis des Leidens Unschuldiger erkauft werden durfte“, rechtfertigte sich Dore später für den Partnertausch. In ihrem Plan sollte Frau Ritter von Wollbach nach Berlin übersiedeln, um Dr. Körwin den Haushalt zu führen. Der stimmte zu Dores großer Freude dieser gewagten Idee auch ohne großes Murren zu. Aber alles sollte geheim bleiben, um kein öffentliches Aufsehen zu erregen. Bis zum Schluss versuchte er, Dore von dem in seinen Augen verrückten Plan der Auswanderung abzubringen. Aber alle Mühe war umsonst. Als er das erkannte, zahlte er zweitausend Mark auf ihr Bankkonto ein und ließ Dore einen Brief schreiben, in dem sie erklärte warum sie ihn verließ. Er bestand auf Dores Aussage, keinen Streit mit ihm gehabt zu haben. Sie sollte ihn als guten Ehemann preisen und bestätigten, dass er alles für seine Frau getan hatte.

Im Mai 1929 brach Dore Strauch nach Wollbach auf, um Friedrichs Frau und seine Mutter kennenzulernen. Damit keine Aufmerksamkeit entstand, musste sich Dore auf Betreiben Friedrichs als Mann verkleiden. In der Dunkelheit suchten sie Ritters Verwandte auf. Die Berlinerin fand an dem Versteckspiel einen höllischen Spaß, obwohl sie auch ziemliche Angst vor der Begegnung mit den Wollbachern hatte. Würden diese sie verfluchen? „Die Kälte mit der Frau Ritter mich empfing wich, und bald war sie genauso enthusiastisch über unsere Pläne wie ich selbst“, behauptete Dore. Daran kann man glauben oder es bezweifeln; Frau Ritter hat dazu niemals öffentlich Stellung bezogen. So wie Ritters Ehefrau soll auch seine Mutter Dore voll unterstützt haben, denn sie wollte - wie alle Mütter - ihren Sohn glücklich sehen. Während Friedrich für letzte Vorbereitungen in Baden blieb, kehrte Dore nach Berlin zurück. Sie musste ihren bislang ahnungslosen Eltern die Botschaft von der Auswanderung überbringen. Wie erwartet machte die Nachricht diese tot unglücklich. Die litten schrecklich bei der Vorstellung, ihre Tochter vielleicht für immer zu verlieren. Aber alles was Dore und Friedrich wollten, war befreit von den Fesseln eines konventionellen Lebens in der Zivilisation zu sein. Sie wagten den Weg in ein neues, nie zuvor gekanntes Abenteuer. Sie wählten für ihr Vorhaben einen unbewohnten Ort ohne Kontakt zu ungebetenen Menschen, die die innere Harmonie ihres Daseins zerstören und sie an der Suche nach höheren spirituellen Werten hindern konnten. Zu diesem Zeitpunkt ahnte Dore noch nicht, dass sie die Welt, die sie verließ, in wenigen Jahren einholen würde und ihr Projekt unter schrecklichen Umständen scheitern sollte.

Ein inhaltsreiches Leben beginnt

Während Dore packte, dachte sie oft an die kommende Zeit. Wäre erst das neue Heim auf Floreana geschaffen, was gäbe es dann noch zu tun, um die Langeweile zu vertreiben? Sie war sich auf einmal nicht mehr ganz so sicher, ob sie an einem Platz ohne jegliche Abwechslung glücklich sein könnte. Rückwirkend betrachtet schüttelte Dore aber über diese blauäugigen Gedanken nur noch den Kopf, denn vor lauter Arbeit und ungebetenen Besuchern blieb den Auswanderern keinerlei Zeit für Müßiggang. Dass Friedrich und sie - wie es außerdem passierte - das Interesse der Welt weckten, konnte natürlich ebenfalls keiner der Beiden voraussehen. „Kaum hatten wir einen Fuß auf unsere Insel gesetzt, wurde sie die Bühne für ein Drama, so bizarr und phantastisch wie es sich niemand ausdenken konnte, mit uns als Hauptdarstellern“, resümierte Dore die Ereignisse später ziemlich trefflich. Natürlich ahnte sie, dass die Berliner Boulevardpresse jede Abweichung vom Konventionellen sensationsgierig ausschlachten würde. Darum, und weil sie es Doktor Koerwin versprochen hatte, vermied sie jedes Aufsehen und wickelte alles im Geheimen ab. Ihr schwante jedoch nicht, dass Friedrichs Briefe sowie andere private Informationen nur allzu schnell den Weg in die Redaktionen finden würden.

Zielort der Auswanderung sollte der Galapagos-Archipel sein. Obwohl es aus Dr. Ritters hinterlassenen Briefen nicht hervorgeht, bezeichnet Dore in ihren Erinnerungen William Bebee's Buch „Galapagos - Ende der Welt“ als den Ausschlag gebenden Faktor bei der Entscheidung. Sie hielt dieses Buch für „ausgezeichnet“ und „verdientermaßen berühmt“, was aus heutiger Sicht, nachdem unendliche Massen an qualitativ besserer Galapagos-Literatur verlegt wurden, nicht nachvollziehbar ist. Das Etikett „Ende der Welt“ hatte es den beiden Emigranten wohl vor allem angetan. Denn sie wollten ja genau dorthin, an das Ende der Welt, und auch alle anderen von ihren definierten Anforderungen an ein Paradies der Einsamkeit schienen zu passen. Die Inseln mussten tropisch sein, denn Kälte und nördliches Klima mit bedecktem Himmel passte nach ihrem Gefühl nicht zu einem inspirierenden Leben in freier Natur. In ihrem Paradies sollte die Sonne scheinen, damit ihre Gemüter erleuchtet würden. Zudem wollten sie ihre begrenzten Kräfte nicht im mühsamen Kampf gegen Kälte und Nässe verschwenden, sondern diese ausschließlich für ihr Ziel der Bewusstseinserweiterung einsetzen. Und außerdem musste die Insel pflanzliche Nahrung anbieten, denn ihr Vegetarismus war ihnen heilig. Es graute ihnen davor, in das Töten von Tieren zur Nahrungsbeschaffung verwickelt zu werden. Dabei suchten sie erst gar nicht wie so viele Andere nach vermeintlichen „Inseln der Glückseligkeit“, in denen Milch und Honig fließen. Südsee-Eilande wie Samoa oder Tahiti schlossen sie von vorneherein für ihre Pläne aus. Ihr Konzept beinhaltete es, sich durch mühselige Arbeit und ohne Ablenkungen fernab der Zivilisation auf den Weg zur Selbsterkenntnis zu begeben. Milch und Honig, die von alleine flossen, konnten ihr geistiges Potential demnach also nicht erhöhen. Stattdessen suchten Friedrich und Dore nach Wasser und Brot. Nichts sollte ihnen auf einem Silbertablett serviert werden; sie bevorzugten die „harte Tour“! Stundenlang stöberten sie in der Berliner Staatsbibliothek, um an Informationen zu gelangen. Galapagos, so erfuhren sie, wurde niemals von Eingeborenen besiedelt. Die Inseln hatten immer nur kurzzeitig Besucher empfangen, die sie alsbald wieder verließen. Diese „verzauberten Inseln“ erwiesen sich als zu ungastlich und abweisend. Da lag es klar auf der Hand dorthin zu gehen. Weil die Insel Floreana angeblich unbewohnt wäre, aber über Süßwasser verfügen würde, entschloss sich das Paar genau hier zu siedeln. Die geschockten Verwandten hielten diese Emigration für den perfekten Irrsinn, konnten die Auswanderer jedoch nicht davon abbringen.

Später, während die Deutschen schon auf Floreana weilten, entpuppten sich die getroffenen Vorbereitungen der Auswanderung leider als nicht ausreichend bzw. ziemlich chaotisch. Wichtige Ausrüstungsgegenstände waren vergessen worden. „Nachdem wir Floreana erreicht hatten, entdeckten wir, wie tief wir durch unsere Tollkühnheit nun in der Patsche saßen. Aber es war nicht mehr zu ändern. Wir konnten uns nur noch darauf verlassen, von vorbeifahrenden Schiffen dringend fehlendes Equipment zu erhalten“, erinnerte sich Dore. Ihr hing schon immer das Etikett an, eine schlechte Hausfrau zu sein, aber auf Floreana ärgerte sie sich, dass sie nur Besteck für eine Person in ihrem Gepäck vorfand. Dabei reisten sie zu zweit und bei eventuellem Besuch waren somit Probleme vorprogrammiert. Doktor Ritters Vorgehensweise erwies sich hingegen als wesentlich praktischer: Er zimmerte zwei Transportkisten so geschickt zusammen, dass sie später als Tisch Verwendung fanden. Drei andere hölzerne Kästen wurden als Geschirrschrank genutzt. Alle zerbrechlichen Gebrauchsgüter packte er in zwei günstig erworbene große Zinkbadewannen. Das teuerste Investment in die Ausrüstung bildeten diverse nicht rostende Metallgegenstände. Neben dem erwähnten Besteck handelte es sich um Geschirr und zwei große Milchkannen, mit denen sie ihr Essen gegen Angriffe von Ameisen schützten. Einige der Teller glänzten sehr stark. So konnten sie obendrein als Spiegel fungieren. Im Gepäck befand sich auch eine komplette Zimmermanns-Ausrüstung für Doktor Ritter, denn er war weit und breit der einzige Akademiker, den Dore kannte, der ebenfalls in allen Handwerken erhebliches Talent besaß. Ein Alleskönner eben! Ohne diese Fähigkeiten wäre eine Auswanderung von vorne herein zwecklos gewesen; darum vergötterte Dore diesen genialen Mann nur noch umso mehr. Selbstverständlich führten die Vegetarier unter anderem auch Gerätschaften mit, um eine Feldwirtschaft zu beginnen: Hacken, Schaufeln und Samen aller Art. Während Dore zwar an Matratzen und Bettzeug gedacht hatte, fehlte ihr ein Kissen für Friedrich. Man musste sich die Haare darüber raufen, wie unorganisiert diese Frau sein konnte! Den Doktor begleiteten auf seiner Reise natürlich medizinische Instrumente und Medikamente. Aber ausgerechnet auf die Mitnahme von Morphium verzichtete er. Ritter wollte Schmerzen mit der Kraft des Willens bekämpfen. Der Geist musste über den Körper siegen! Das sollte sich jedoch bitter rächen.

Bezüglich der heute in fast allen Medien verbreiteten „Gruselstory“, Dore und Friedrich hätten sich zu Beginn der Reise aus Furcht vor Zahnschmerzen alle Zähne ziehen lassen und anschließend gemeinsam ein Gebiss benutzt, soll Dore an dieser Stelle einmal selbst zu Wort kommen. In „Satan came to Eden“ heißt es dazu: „Es wurde oft gesagt, uns seien in Vorbereitung auf unsere Abreise alle Zähne gezogen worden. Das ist nicht der Fall. Wahr ist, dass sich Doktor Ritter alle Zähne hatte herausnehmen lassen. Doch das ereignete sich schon einige Monate bevor wir aufbrachen und zudem aus einem ganz anderen Grund: Er folgte seit Jahren beim Essen einer Systematik, die einen intensiven Kauvorgang erforderte. Im Ergebnis waren seine Zähne zu Stümpfen geworden und sie hätten überkront werden müssen, wenn sie noch von weiterem Nutzen sein sollten. So zog er es vor, auf sie zu verzichten. Insbesondere deswegen, weil er aus wissenschaftlichem Interesse heraus finden wollte, ob die Gaumen ohne den Vorgang des Kauens eine stärkere Geschmacksempfindung aufwiesen. Meine eigenen Zähne benötigten regelmäßige Besuche beim Zahnarzt. Auf Floreana bereiteten sie mir sehr bald Probleme, und bei der Gelegenheit bemerkten wir mit Sorge: Friedrich hatte völlig vergessen dentistische Instrumente mitzunehmen. Ich musste deshalb unter den primitivsten und schmerzhaftesten Bedingungen Zahnbehandlungen erleiden.“ Das Gebiss existierte also tatsächlich, aber da Dore noch über eigene Zähne verfügte, haben sie es nie geteilt. Friedrich selbst benutzte es nur bei Besuch.

Für die Reise nahm das Paar nur seine älteste Kleidung mit. Den Rest verschenkte es. Weil Dore in den Sinn kam, in den Tropen eventuell kühlende Kleidung zu benötigen, steckte sie zusätzlich noch einige preiswerte Kleider aus Kunstseide ein. Sie hoffte, diese wären bei Hitze angenehm zu tragen. Aber die Rechnung ging nicht auf, denn offensichtlich hatten sämtliche Kakerlaken von Floreana schon länger kein Festmahl mehr gehabt. Das Ungeziefer fraß die künstlichen Kleider ruckzuck auf. Dores teure Garderobe landete dagegen bei Frau Ritter. Obwohl sie der wie auf den Leib geschnitten passte, musste Dore Strauch (die ihr das Geschenk von Herzen machte) nach ihrer späteren Rückkehr aus Floreana verkraften, dass Frau Ritter in keinem einzigen dieser Kleidungsstücke je gesehen worden war. Wer weiß, wie schwer sich eine Frau von ihrer Lieblingskleidung trennt, kann diesen weiteren Tiefschlag für Dore verstehen. Die Mitnahme einer Pistole verbot die resolute Berlinerin ihrem geliebten Arzt. Diesbezüglich konterte sie mit dem Argument, friedlich mit allen Lebewesen auskommen zu müssen um die Erleuchtung zu erlangen. Stattdessen landeten das Buch „Also sprach Zarathustra“, einige Tiergeschichten von Manfred Kyber sowie ihre Latein- und Griechisch-Schulbücher in ihrem Koffer. Sie wollte sich mit dieser Lektüre irgendwann beschäftigen, doch soweit kam es in einem mit Arbeit angefüllten Inselalltag natürlich nie. John Treherne, der die Ereignisse auf Floreana in den 1980er Jahren genau recherchierte, zog wegen der Auswahl der genannten Bücher den Schluss, Dore hätte nie vorgehabt sich geistig mit Höherem zu beschäftigen. Dazu wäre diese kleine Bücherei zu anspruchslos. Allerdings behauptete Dore auch an keiner Stelle, auf Floreana Literatur studieren zu wollen. Die Erleuchtung sollte nicht durch intensives Bücherstudium, sondern infolge einer auf praktischen Erfahrungen basierenden Bewusstseinserweiterung in der Einsamkeit und durch den Sieg des Willens über menschliche Schwächen gelingen. Dazu bedurfte es im engeren Sinne gar keiner Literatur. Im Gegenteil: Publikationen lenkten bei der Findung des Selbst nur ab! Friedrich seinerseits nahm darum nur einige medizinische Sachbücher mit und - was ihm wichtiger war - einen großen Vorrat an Papier, denn es war sein Traum auf Floreana ein großes philosophisches Werk zu schreiben. Natürlich sollte er dazu nie die ausreichende Zeit finden, da es in einem Leben auf Floreana einfach keinen Platz für solche akademischen Luxusbeschäftigungen gab. Der tägliche Kampf um Nahrung und Unterkunft erforderte vollen Einsatz. Wegen der vielen Aufgaben bezeichnete Friedrich Ritter in seinen Briefen nach Deutschland Langeweile gar als ein „Salongewächs“, welches auf Floreana unbekannt sei. Auch die naive Vorstellung, keine großen Mengen an Streichhölzern zu benötigen weil mit dem Sonnenuntergang automatisch Schlafenszeit sei, stellte sich als Irrglaube heraus. Da die Sonne am Äquator immer schon um 18 Uhr untergeht, sind die Tage viel zu kurz um alle Arbeiten bei natürlichem Licht erledigen zu können. Schließlich mussten sich die Beiden von vorbeifahrenden Jachten Lampen und Petroleum erbetteln.

Es war Ende Juni 1929, als Friedrich seine Praxis schloss und die Zeit des Abschiednehmens nahte. Einige Tage vorher schon hatte Frau Ritter Berlin erreicht und ihr neues Leben in Dores Haushalt aufgenommen. Zwei Tage brachte Dore damit zu, der Frau aus Süddeutschland den Haushalt zu erklären und ihr zu zeigen, wo sich die besten Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe befanden. Dore spürte, dass Frau Ritter ebenso wie ihr Mann in gewisser Weise wütend auf sie waren, doch sie wahrten die Form und bewiesen trotz der außergewöhnlichen Situation Haltung. Friedrich erschien immer nur während der Zeiten in Dores Wohnung, in denen ihr Mann in der Schule weilte. Dr. Körwin und ihn verband eine große Abneigung. So wollten die beiden Männer ein Zusammentreffen unbedingt vermeiden. Die Frauen dagegen meisterten diese letzten Tage mit weit weniger Schwierigkeiten. Besser als gedacht geriet auch das erste Zusammentreffen von Frau Ritter mit Dores Mann. Als Körwin eines Nachmittags um vier nach Hause kam, fand er sie dort vor und reagierte sehr besonnen und ruhig. Dore freute sich, denn sie fühlte, dass ihr Experiment des Partnertausches vielversprechend begann. Einzig bei der Anrede von Frau Ritter mit dem Namen seines verhassten Nebenbuhlers stellte sich Dr. Körwin quer. Deshalb traf man das Arrangement, Frau Ritter künftig nur noch mit ihrem Mädchennamen als Frau Clark anzusprechen. Eine Woche nach deren Ankunft bereitete Dore ein Abendessen vor, um Frau Clark alias Ritter dem Freundeskreis ihres Mannes vorzustellen. Die wenigen Gäste folgten der Einladung zeitig. Dores Mutter, ihre Schwester, ein Kollege ihres Mannes samt Ehefrau, ein Cousin und eine Freundin Dores, die diese wegen eines Zerwürfnisses längere Zeit nicht mehr gesehen hatte, standen auf der Gästeliste. Dr. Ritter wurde nicht eingeladen! Die Zusammenkunft, offiziell zu Ehren von Frau Ritter veranstaltet, stellte in Wirklichkeit Dores Abschiedsparty dar. Außer ihrer Familie wusste es allerdings keiner. Vor allem das Wiedersehen mit ihrer alten Freundin gab der Auswanderin Kraft. Die Differenzen lösten sich in Luft auf. Dore meinte erleichtert: „Diese Aussöhnung machte meine Freundin sehr froh und mich ebenfalls. Ich fühlte, dass ich nun mit einem ausgesprochen ruhigen Gewissen abreisen konnte und niemand verletzen würde.“ Dores Mutter, ihr Mann sowie ihre Schwester litten ungemein unter der Situation. Dennoch lief die Konversation bestens. In keinem der nicht eingeweihten Gäste erwuchs auch nur der leiseste Verdacht, was hier wirklich vor sich ging. Frau Ritter sang wundervoll und Dore zeigte sich entspannt und völlig gelöst: „Ich denke, dass war eine der glücklichsten Nächte, die ich je erlebt habe“, vermerkte sie in „Satan came to Eden“. Die Feier neigte sich dem Ende zu. Dores Mutter konnte ihre Tränen kaum noch unterdrücken. Obwohl die alte Dame nichts von der Absicht ihrer Tochter ahnte, niemals mehr in die Heimat zurückzukehren, sagte sie prophetisch zu ihr: „Ich werde Dich wieder sehen.“ Dore fiel es unendlich schwer ihre Mutter zu belügen, aber sie gab ihr einen Abschiedskuss und versprach zurückzukommen, sobald es ihr möglich sei. Es sollten fünfeinhalb Jahre vergehen bis Dore wieder in Berlin eintraf. Allerdings nicht als Erleuchtete, sondern als gedemütigte, gescheiterte, desillusionierte und schwer kranke, gebrochene Frau. In der Nacht vor ihrer „Flucht“ aus Deutschland träumte Dore einen merkwürdigen Traum: „Ich sah einen Strand sowie riesige Schildkröten und über allem einen finsteren Himmel, der die Szenerie in unbeschreibliche Trostlosigkeit tauchte.“ Hatte die empfindsame Frau hier schon eine Vorahnung, wie schrecklich das Leben auf Floreana ihr mitspielen würde?

Die tatsächliche Abreise fand am nächsten Tag statt. Dr. Körwin bat Dore, dass sie niemals den Versuch unternehmen sollte zu ihm zurückzukehren. Dore griff ihren Mantel und den Hut, verabschiedete sich von Frau Ritter, verließ das Haus und brach mit ihrer Ehe. Diese hatte ihrer Auffassung nach als Fehler begonnen, und es wäre ein Verbrechen gewesen sie fortzusetzen. Sie nahm keinerlei Gepäck mit, denn alle Sachen lagerten schon reisefertig in Friedrichs Wohnung. Dr. Körwin begleitete Dore Arm in Arm bis zur Straßenbahnhaltestelle. Hier trennten sich ihre Wege für immer. Mit einem traurigen Gesichtsausdruck winkte er noch, während seine Frau mit der Bahn in ein neues Leben entschwand. Vom Schlesischen Bahnhof ging die Zugfahrt nach Amsterdam, wo sie sich nach Ecuador einschiffen wollte. Als der Zug Charlottenburg passierte - den Ort, an dem Dore die letzten Jahre so unglücklich gewesen war - schaute sie aus dem Fenster auf ihre Straße und fühlte weder Bedauern noch Sorge. „Kein Schatten von Zweifel verdeckte meine Gewissheit, dass ich mich nun auf meiner vorbestimmten Mission befand. Ich wusste: Friedrich ist mein Schicksal!“, beschrieb sie ihre Empfindungen in diesem Augenblick. Ihre Reisetasche enthielt kein einziges Foto von denjenigen, die sie liebte und nun zurückließ. Es sollte ein Abschied für die Ewigkeit sein. Die Existenz der alten Dore Körwin, der keinerlei Bedeutung für die Welt zuzumessen war, endete. Das neue Dasein an der Seite eines der größten Philosophen der Geschichte begann; Erinnerungen an die inhaltsleere Zeit brachten nicht mehr länger einen Nutzen. Fortan nannte sich die Auswanderin nur noch nach ihrem Mädchennamen Dore Strauch. Damit dokumentierte sie den Bruch mit ihrer freudlosen Ehe.

Am 3. Juli 1929 verließ ihr Schiff, der Dampfer „Boskoop“, Amsterdam in Richtung Guayaquil. Es sollte für Friedrich und Dore die erste Schiffsreise ihres Lebens werden. An Bord, mitten auf dem Atlantik, kam die Deutsche in Kontakt mit einem gleichaltrigen mexikanischen Matrosen, der ein wenig Englisch verstand, und den sie für ganz sympathisch und gutaussehend hielt. Dore erzählte von ihrer Auswanderung sowie dem Wunsch zur Bewusstseinserweiterung, was den Matrosen ungemein interessierte. Er war Mestize und hatte Vorfahren, bei denen schamanische Rituale sowie der Genuss eines halluzinogenen Kaktus, nämlich des Peyotel, eine wichtige Rolle spielten. Nach Verzehr der Pflanze setzten für gewöhnlich Visionen ein, die Grenzen zwischen Zeit und Raum verschwanden. Die Betroffenen empfanden in ihrem Rausch oftmals einen Zustand der Erleuchtung. Da der Seemann einen echten Peyotel mit sich führte, überredete er Dore diesen mit ihm zusammen auszuprobieren. In der winzigen Kabine, die sich der Mexikaner mit einem englischen Besatzungsmitglied teilte, flößte der kriminelle Mann der gutgläubigen Deutschen zunächst hochprozentigen Mezcal ein, um sie dann mit Hilfe der Einnahme des Peyotels endgültig gefügig zu machen. Er wusste, dass seine Opfer die Geschehnisse anschließend nicht preisgeben konnten, waren die tatsächlichen Begebenheiten in deren Erinnerungen doch durch wirre Bilder und Halluzinationen überlagert. Ihre kurze Abwesenheit würde nicht auffallen, aber ausreichen um sich an der wehrlosen Frau zu vergehen. Und natürlich funktionierte dieser Trick, den der Mestize auf vielen Passagen anwendete, wieder einmal problemlos. Er, sein Mitbewohner, sowie ein malayischer Maschinist nutzten Dores Dämmerzustand ausgiebig, um sich Erleichterung zu verschaffen. Die „zugedröhnte“, missbrauchte Dore wurde anschließend in einen Liegestuhl an Deck gelegt, zugedeckt und dort einige Zeit später von Friedrich aufgefunden. Der regte sich ungemein darüber auf, dass seine Begleiterin stark nach Alkohol roch und nicht ansprechbar war. Der durch den Schnaps verdeckte Drogenrausch fiel keinem auf, selbst dem Doktor nicht. Dore hatte eine Art Amnesie bzw. einen „Filmriss“; so blieb die Episode bis auf den Streit mit Friedrich quasi folgenlos. Ritter machte ihr wegen ihres seltsamen Benehmens und ihrem Kontrollverlust durch den Alkoholgenuss bittere Vorwürfe. Wollten sie nicht beide auf Galapagos allen Genüssen widerstehen und sich in Askese selber besser kennenlernen? Zu tief ins Glas zu schauen passte jedenfalls nicht in dieses Konzept, meinte Friedrich. Die ganze Angelegenheit erboste ihn sehr. Dore erinnerte sich im Nachhinein nicht mehr gerne an die Schiffspassage. Während Friedrich über die Azoren, Curacao und Panama in seinen Briefen ausgiebig berichtete, erwähnte Dore die Ereignisse auf der „Boskoop“ später nie mehr mit einem einzigen Wort. Erinnerungen an Unangenehmes kehrten irgendwann bei ihr zurück. Aber als Tochter aus gutem Hause konnte bzw. wollte sie zur damaligen Zeit nicht über solche Vorkommnisse berichten. Sie beschritt daher den Weg der Verdrängung und breitete über ihren illegalen Drogenkonsum sowie dessen Folgen einen Mantel des Schweigens aus.

Nach vier Wochen Überfahrt näherte sich die „Boskoop“ der Küste von Ecuador. Dore und Friedrich beobachteten an Deck begeistert die Landschaft, als das Schiff langsam in die Bucht von Guayaquil einfuhr. Dichte Mangrovenwälder, unterbrochen von kleinen Siedlungen mit Kokospalmenhainen, säumten die Ufer. Hier und da saftige Weiden auf denen Rinder, Esel und Ziegen grasten. Schon auf den allerersten Blick erschien ihnen die Küstenregion Ecuadors wie ein kleines Paradies. Vor den Zollformalitäten fürchteten sich die deutschen Auswanderer ein wenig. Ihr Gepäck musste wegen der zahlreichen mitgeführten Ausrüstungsgegenstände ungewöhnlich bzw. verdächtig wirken. Doch zu ihrer großen Erleichterung wurden die Koffer und Kisten kaum kontrolliert. Gepäckstücke, die sie öffnen mussten, untersuchten die Zöllner nur kurz und oberflächlich. Dabei verhielten sie sich zudem noch äußerst freundlich, sodass Dore und Friedrich ein echter Stein vom Herzen fiel. Aber neben diesen ersten positiven Eindrücken in der Fremde gab es direkt auch einen großen „Dämpfer“ für ihr Projekt, denn die Berliner hatten den Schoner „Manuel y Cobos“, der das Festland mit den Galapagos-Inseln verband, um Haaresbreite verpasst. Mindestens einen Monat, wenn nicht sogar noch wesentlich länger, würde es nun dauern bis dieses Schiff erneut in Guayaquil einlief. Die Einheimischen eröffneten ihnen, dass die „Manuel y Cobos“ nicht nach einem festen Fahrplan, sondern unregelmäßig verkehrte. In der Vergangenheit musste so mancher unglückliche Reisende mit dem Ziel Galapagos schon mal drei Monate in Guayaquil Zwischenstopp machen, bis der alte Schoner wieder im Hafen angelegt hatte. So blieb Dore und Friedrich also nichts weiter übrig, als sich ihrem Schicksal zu ergeben und aus ihrer Zwangspause in Ecuadors größter Stadt das Beste zu machen. Während sie durch die Straßen wanderten, ernteten sie von den Einheimischen staunende Blicke. Sie waren wohl die einzigen Menschen im ganzen Land die ohne Hut umher liefen. Im tropischen Klima besaß wegen der intensiven Sonnenstrahlung selbst der ärmste Indio einen Hut. Dr. Ritter vertrat aber die Ansicht, menschliches Haar sei der beste Schutz gegen die Sonne. Er weigerte sich beharrlich, „behütet“ zu sein und wollte sich den hiesigen Gepflogenheiten in diesem Punkt nicht anpassen. Als er dann auch noch auf die Idee kam die Wartezeit in einem Zelt zu verbringen, rebellierte Dore energisch. In ihren Augen schienen sie ohnehin schon auffällig genug zu sein. Weiße aus Europa in Zelten „schickten“ sich in den Augen der Einheimischen nicht. Nach einigen Diskussionen lenkte Friedrich ein, woraufhin sie eine billige Pension bezogen.

Um die Frage zu klären, ob und wie man auf den Galapagos-Inseln Land erwerben könnte, statteten die Beiden dem deutschen Konsul einen Besuch ab. Sie erfuhren, dass die ecuadorianische Regierung keine Einwände erhob, wenn Siedler dort eine Farm oder ein Heim gründen wollten, aber generell kein Land verkauft wurde. Unverkäufliche Ländereien motivieren in der Regel nicht unbedingt dazu, sich darauf niederzulassen, aber Dore und Friedrich hatten keine Wahl. Die Aussicht, sich ein Paradies auf Grund und Boden zu schaffen der einem nicht gehörte, schmerzte. Doch sie grübelten nicht weiter über diese juristischen Probleme, denn nach Deutschland wollten sie unter keinen Umständen zurück. Der Konsul erzählte den Deutschen, man könne bei großer Eile auch im Flugzeug nach Floreana reisen. Die Koffer würden dann mit dem Schiff nachkommen. Da ein solcher Transport jedoch Hundert Dollar kostete, winkte Friedrich dankend ab. So ein Luxus war vom Budget nicht finanzierbar. Weil ihnen verschiedene Personen geschildert hatten, Floreana wäre von tausenden und abertausenden verwilderten Tieren bevölkert, investierten sie ihr Geld stattdessen (unnützer Weise, wie sich vor Ort herausstellte) in große Mengen Stacheldraht. Neben Saatgut, Reis und Bohnen kauften sie außerdem einen riesigen Vorrat an Krabben-Konserven, um ausreichend mit Protein versorgt zu sein. „In einem Anfall weiblicher Eitelkeit schlug ich Friedrich unbesonnen vor, ein Bügeleisen zu erwerben. An seinem Gesichtsausdruck erkannte ich, wie sehr ihn diese Bitte enttäuschte und welch weiter Weg noch vor mir lag, bevor ich das Gefühl haben würde in ein spirituelles Leben mit all seinen Konsequenzen eingetreten zu sein“, schrieb Dore in ihren Aufzeichnungen hinsichtlich des Versuchs ihre Vorräte zu komplettieren.