9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

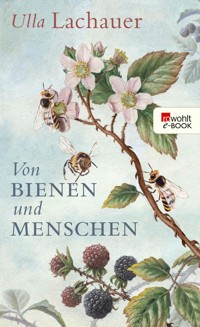

Bienen sind sehr besondere Wesen. Wie es diesen kleinen, fleißigen Wesen ergeht, wie wir Menschen mit ihnen umgehen – das ist ein Seismograph für den Zustand unserer Welt. Das Thema Bienen ist heute in aller Munde. Wer aber sind die Imker? Ulla Lachauer, für ihre Reportagen vor allem über Osteuropa vielgerühmt und preisgekrönt, hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Regionen Europas bereist und mit Imkern gesprochen. Der Bogen ihrer Erkundungen ist weit gespannt: von der Ostseeinsel Gotland über die Lüneburger Heide bis nach Stuttgart und in den Schwarzwald, von den französischen Pyrenäen über Kärnten bis Ljubljana, vom böhmischen Isergebirge bis in die russische Exklave Kaliningrad. Ihr Buch enthält vierzehn Porträts passionierter Imker, unter anderem das eines jungen Syrers, der vor dem Krieg in seinem Heimatland mit seinem Vater fünfhundert Bienenvölker hielt und mittlerweile in Deutschland einen Neuanfang wagt. Welche Rolle hat das Imkern für das Leben und Überleben gespielt? Wie gehen die «Bienenmenschen» heute mit den Herausforderungen der Globalisierung um, mit dem wachsenden touristischen Interesse an Bienen, aber auch mit Bedrohungen wie der gefürchteten Varroamilbe? Wie greifen Politik und Krieg in den Mikrokosmos Bienenhaltung ein? Und was kann ein Imker aus seiner besonderen Erfahrung heraus uns über Natur und Gesellschaft mitteilen? Eine spannende, vielschichtige Erkundungsreise, geprägt von der für Ulla Lachauer typischen Empathie für die Menschen, denen sie begegnet.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 460

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Ulla Lachauer

Von Bienen und Menschen

Eine Reise durch Europa

Über dieses Buch

Bienen sind sehr besondere Wesen. Wie es diesen kleinen, fleißigen Wesen ergeht, wie wir Menschen mit ihnen umgehen – das ist ein Seismograph für den Zustand unserer Welt. Das Thema Bienen ist heute in aller Munde. Wer aber sind die Imker? Ulla Lachauer, für ihre Reportagen vor allem über Osteuropa vielgerühmt und preisgekrönt, hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Regionen Europas bereist und mit Imkern gesprochen. Der Bogen ihrer Erkundungen ist weit gespannt: von der Ostseeinsel Gotland über die Lüneburger Heide bis nach Stuttgart und in den Schwarzwald, von den französischen Pyrenäen über Kärnten bis Ljubljana, vom böhmischen Isergebirge bis in die russische Exklave Kaliningrad. Ihr Buch enthält vierzehn Porträts passionierter Imker, unter anderem das eines jungen Syrers, der vor dem Krieg in seinem Heimatland mit seinem Vater fünfhundert Bienenvölker hielt und mittlerweile in Deutschland einen Neuanfang wagt. Welche Rolle hat das Imkern für das Leben und Überleben gespielt? Wie gehen die «Bienenmenschen» heute mit den Herausforderungen der Globalisierung um, mit dem wachsenden touristischen Interesse an Bienen, aber auch mit Bedrohungen wie der gefürchteten Varroamilbe? Wie greifen Politik und Krieg in den Mikrokosmos Bienenhaltung ein? Und was kann ein Imker aus seiner besonderen Erfahrung heraus uns über Natur und Gesellschaft mitteilen? Eine spannende, vielschichtige Erkundungsreise, geprägt von der für Ulla Lachauer typischen Empathie für die Menschen, denen sie begegnet.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2020

Copyright © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

Lektorat Uwe Naumann

Covergestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt

Coverabbildung Mary Evans/Medici/INTERFOTO; Patrick Wirbeleit

ISBN 978-3-644-00048-3

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Der Stadtbauer

Meine Reise zu den Imkern Europas beginnt im Stuttgarter Westen. An einem Montag im Frühsommer, dem ein Unwetter vorausging, in dessen Fluten drei Menschen ertrunken sind. Etwas davon liegt noch in der Luft, die Vögel sind ungewöhnlich still. Wir springen über Pfützen und wassergefüllte Schlaglöcher, Tobias Miltenberger in Gummistiefeln voran.

«Die Bienen werden unruhig sein», warnt er, bevor er das Gittertor aufschließt – zu einem Gelände, das von der Straße aus nicht zu sehen ist, hinter Buschwerk und wilden Brombeerranken verborgen.

«Bauerwartungsland. So sagt man heute. Die Stadt hat es mir überlassen für zwei Sommer oder drei.»

Ein Niemandsland auf Zeit. Im hohen Gras acht Bienenkästen, sogenannte «Wirtschaftsvölker». Vor den Einfluglöchern summt und dröhnt es, ein Verkehr wie auf dem Airport.

«Vorsicht! Wir brauchen viel Rauch!» Miltenberger heizt den Smoker an.

«Ich fürchte mich.»

Obwohl ich innerlich vorbereitet bin, am Beginn einer wohlgeplanten Expedition sozusagen, überkommt mich Panik. Wie angewurzelt bleibe ich stehen, den Rücken zum Tor, und sehe den blonden Imker, wie er sich ohne Schleierhut mitten in das Dröhnen hineinbegibt. Den Deckel eines Kastens mit bloßen Händen hochnimmt, zum Smoker greift und sofort von Bienen attackiert wird, noch bevor der Rauch seine Wirkung entfaltet. Trotzdem macht er ungerührt weiter.

«Viel Honig», ruft er, hochzufrieden.

«Ist ja toll.»

Ich tue so, als müsse ich dringend telefonieren, und verdrücke mich auf die Straße. Diese verdammte Angst! Ob es mir je gelingen wird, sie zu überwinden? Wie werden die Imker damit fertig, Tobias Miltenberger und die anderen, die ich demnächst besuchen werde – in Slowenien, auf Gotland oder in Gegenden, wo die schwarze europäische Honigbiene, die stechlustige Apis mellifera mellifera, überlebt hat?

Angstschweiß provoziert die Bienen, hatte mir vor Jahren Galina erzählt, die erste Imkerin, der ich bei der Arbeit zusah. Sie sprach von den Signalen, die die Haut aussendet, ich erinnere mich an ihre Worte: Angstschweiß, ebenso Parfum bedeutet Gefahr, während Alkoholdünste die Bienen auf Abstand halten. Ihre besten Assistenten bei der Honigernte waren пья´ници, die Säufer des Ortes.

Tobias Miltenberger verzieht keine Miene, als er zurück kehrt und mich da stehen sieht. Auf seiner Stirnglatze zwei Stachel, um sie herum ist die Haut ein wenig gerötet.

«Zur Seite ziehen, nicht nach oben. Sonst platzt die Giftblase.» Er zeigt mir wie. «So!» Lektion Nummer 1, die ich hoffentlich nicht so bald brauche.

Und weiter geht es mit nassen Füßen, die nächsten Völker stehen in einem Hinterhof in der Rosenbergstraße. Wir befinden uns in dem am dichtesten besiedelten Gebiet der Landeshauptstadt. Ein bunt gemischtes Quartier mit gut erhaltenen alten Bürgerhäusern, kleinen Läden, schwäbische, türkische, russische, in denen es fast alles gibt. Man kann Samoware kaufen, sogar Seife aus Aleppo, selbst jetzt noch, wo in Syrien Krieg herrscht und die meisten Siedereien zerstört sind. Fast jedes alltagswichtige Handwerk ist hier vertreten, vom Friseur bis zum Installateur. Und seit zwei Jahren, in der Johannesstraße, ein Imker namens Miltenberger. Bis dahin kannte man in Stuttgart-West Bienenhaltung, wenn überhaupt, nur aus der Ferne, als ländlichen Beruf. Entsprechend groß sei das Erstaunen gewesen.

«Aufsehen haben vor allem die Schwärme erregt.» Miltenberger zeigt auf eine Robinie. «Da hing gestern noch einer, ziemlich hoch oben.»

Etwa zwanzig habe er in diesem Mai im Viertel eingefangen. Oft unter großem Hallo, umringt von neugierigen Passanten, von Kindern und Halbwüchsigen, die mit ihren Smartphones das Spektakel festhalten: Slapstick. Gehampel auf der langen Leiter. Wie er die Traube mit Wasser besprüht und die Fangkiste darunter platziert. Und dann der große Schlag, der den Schwarm vom Ast löst, «einschlagen» nennen es die Imker.

«Die Kids stellen das auf Youtube.»

Der Stadtimker ist auf dem Präsentierteller. «Fünfzig Prozent meiner Arbeit ist Kommunikation.» Damit hat Miltenberger Erfahrung, in einem früheren Leben ist er mal Bundesvorsitzender der deutschen Pfadfinder gewesen.

Es ist ganz anders als auf dem Land, wo der Imker so vor sich hin wirtschaftet, am Waldrand, auf der Wiese, irgendwo hinten im Garten, und niemanden stört oder gestört wird. Keine Rushhour, keine Balkone mit frühstückenden Nachbarn oder offene Schlafzimmerfenster.

«Anfangs hatte ich in West nur zwei Kästen im Hinterhof.»

Von seiner Wohnung im ersten Stock kann Tobias Miltenberger sie sehen. Und nicht nur er. Sechzig, siebzig Parteien leben in diesem Häusergeviert, mit Blick auf die grüne Oase, die Stadtplaner um 1900 für Bäume und Beete vorgesehen haben.

«Bienen waren hier nie.»

Über Mittag sitzen wir in der Wohnküche, seine Lebensgefährtin und die kleine Tochter sind nicht da, nur Mia, die junge Hündin.

«Kommunikation, wie gesagt, ist das A und O.» Der traditionelle Imker habe das nicht gebraucht, Wortkargheit war früher geradezu Berufsmerkmal, Stumpen oder Pfeife im Mund. Das zweite die Geheimniskrämerei, über Bienenzucht redete er nur mit seinesgleichen.

«So einer wäre in Stuttgart-West verloren, wo ständig jemand fragt: Sind das Killer-Bienen? Oder sterben die bald? Darauf zu antworten ist extrem wichtig. Anlässe gibt es mehr als genug.»

Im Juni bevölkern seine Bienen die Linden in der Johannesstraße. Sobald es hell wird, brummt es in der Allee. Die Frühaufsteher haben anfangs die Köpfe eingezogen, erst ab sieben Uhr dreißig übertönt der Verkehrslärm das ungewohnte Naturgeräusch. Jetzt im Mai die Schwärme, alle Tage irgendwo im Viertel, sei es als Traube an Bäumen oder Balkonen, sei es im Flug, als Bienenwolke.

«Ein richtiges Event, damit krieg ich die Leute!»

Dieser Augenblick von Faszination und Angst ist offenbar die beste Gelegenheit, den Städtern das Fremde näherzubringen. Was passiert da eigentlich? Tobias Miltenberger, der Mann auf der Leiter, wird ganz zwangsläufig zum Lehrer. Er versucht, das Komplizierte einfach zu machen. Etwa so: Wenn es im Kasten zu eng wird, weil immer mehr junge Bienen schlüpfen und bald auch eine neue Königin, dann zieht die alte Königin mit einem Großteil des Volkes aus. Ein neues Volk entsteht, man kann auch sagen, es wird geboren. Für den Imker ist dann schnelles Handeln angesagt, er muss dem Schwarm, der ihm entflogen ist, hinterhersausen und ihm ein Zuhause geben. Und wenn er Glück hat, fängt er Schwärme von anderen Imkern ein, die nicht gut aufgepasst haben. Miltenberger entlässt sein Publikum meist mit der Bitte, Schwärme zu melden, man möge ihn entweder auf dem Handy anrufen oder die «Schwarmbörse» im Internet anklicken. Geoposition angeben und fertig. Inzwischen hat er ein kleines Netzwerk von Informanten.

Was für ein seltsames Business! Ein Start-up, das vermutlich die Kreditabteilung keiner Bank überzeugt und noch in den Mühen des Anfangs steckt. Berufsimkerei! Die Firma «Summtgart» ist die erste und bislang einzige in der Landesmetropole. Alle anderen sind Freizeitimker, das Übliche hierzulande, Imkern ist im Trend, dreihundert Völker stehen derzeit im Stuttgarter Talkessel, circa tausend im gesamten Stadtgebiet, Tendenz steigend.

Ende dreißig ist Miltenberger, für einen Existenzgründer schon ziemlich alt. Er träumt davon, eines Tages sich und seine Familie davon ernähren zu können. Während draußen wieder ein Regenschauer niedergeht, erzählt er, wie er zum Stadtimker wurde.

Eine lange, verrückte Geschichte: Geboren und aufgewachsen ist er am Stadtrand von Neckarsulm. Ein Naturkind von Anfang an. Einer, der am liebsten Banden gründete und es meist zum Chef derselben brachte, der anders als seine Geschwister, die allesamt Akademiker wurden, keine Lust auf Schule hatte, nur den Hauptschulabschluss schaffte. Jungen wie er gingen damals in die Autoindustrie. Autos, das täglich Brot und die heilige Kuh der Schwaben, was sonst. Nach seiner Ausbildung zum Elektriker hielt er auf dem eingeschlagenen Weg noch einmal inne. Bevor alles in feste Bahnen kam, wollte er noch «irgendwie die Welt erkunden». Über katholische Verbindungen, seine Mutter war Religionslehrerin, gelangte er 1997 nach Argentinien, in einem Berufsbildungsprojekt im Norden brauchten sie Elektriker. Es ging um Jugendliche, die verschiedene Handwerke lernen sollten und so auf dem Land ihr Auskommen finden und nicht in die traurigen Vorstädte von Buenos Aires ziehen. Projektleiter war ein gewisser Josef Majer, ein Priester aus einem schwäbischen Dorf, der sein Amt aufgegeben hatte, weil er mit dem Zölibat und der Kirchenhierarchie in Konflikt geraten war. Miltenberger schwärmt von ihm. Aus dem Reservoir der Erfahrungen schöpft er heute noch. Imkerei war einer der Lehrberufe, sie begeisterte ihn sofort. Verblüfft stellte er fest, dass sie ein wichtiger, hochproduktiver Teil der Landwirtschaft ist, Argentinien ein Imker-Dorado und einer der großen Honigexporteure der Welt.

Und so lernte er von Josef Majer das neue Handwerk, Spanisch natürlich, und noch eine ganze Menge mehr. Vor allem: viele Dinge unter einen Hut zu bringen: Sozialarbeit, kombiniert mit Erfindergeist, unter anderem baute er mit den Jugendlichen Solarkisten für Dörfer in den Anden und Bewässerungsanlagen für Johannisbrotbäume. Nicht zuletzt unorthodoxe Geschäftspraktiken, wie man in einem durch und durch korrupten Land Schleichwege findet. Zum Beispiel exportierte Majer, genannt «José», Schmuck, den eine benachbarte Aussteiger-Kolonie fertigte, via Kirchenkurier nach Deutschland, versteckt in Honiggläsern.

Nach dieser großen Reise, sagt Tobias Miltenberger, habe er sich nicht mehr vorstellen können, Motorblöcke für Acht- oder Zwölfzylinder herzustellen.

«Ich wollte unbedingt etwas Grünes machen. Etwas zur Gesellschaft beitragen.»

Noch einmal Schulbank also, die ganze Ochsentour des zweiten Bildungswegs, mittlere Reife, Fachabitur, dann Studium der Landwirtschaft in Nürtingen. Die wichtigsten Fächer rund um Schwein und Kuh hakte er so schnell wie möglich ab. So und so viel Kilo Proteine ergeben so und so viel Kilo Fleisch, das war nicht sein Ding. Ein Berater von Demeter brachte ihn auf den Weg, ein Vortrag über «wesensgemäße Imkerei». Fortan war die Biene sein Thema, ihre Rolle als Bestäuber für die Kultur- und Wildpflanzen. Sein zweiter Schwerpunkt und Examensthema: «Die Bedeutung des Regenwurms» für die Verbesserung von Mutter Erde. Jeder der beiden von allergrößter Wichtigkeit für den Kreislauf der Natur, und genau das interessierte ihn. Von da aus war es nicht weit zu Rudolf Steiner, den Ideen der Anthroposophie. Es bedurfte noch einiger Umwege, bis er endgültig wusste, nicht die Pfadfinderorganisation, nicht die Solarbranche wird sein Leben sein. Nach der Geburt der Tochter vor sieben Jahren und einem Jahr Elternzeit war er so weit und steuerte auf sein Ziel zu.

Mir war die kleine Bibliothek in der Wohnküche sofort aufgefallen – zwei Regalmeter Bienen- und Naturkunde. Rudolf Steiners «Über das Wesen der Bienen» neben dem Klassiker «Das Leben der Bienen» von Maurice Maeterlinck, Rachel Carsons «Der stumme Frühling», in dem sie, 1962, die Auswirkungen des Giftes DDT auf Vögel und Insekten beschrieb. Fachbücher wie Karl Pfefferles «Imkern mit dem Magazin» in braunem, unverwüstlichem Einband, auf dem Titel Bienenhäuser vor Schwarzwaldkulisse.

«Ach der», habe ich bemerkt und das Buch in die Hand genommen, um nach meiner Blamage am Bienenstand wenigstens als Leserin zu glänzen. «Der ist für viele Imker wie ein Papst», hat Miltenberger kurz kommentiert und auf meine Frage, ob sich eine Pilgerfahrt in Pfefferles Heimat lohne, mit dem Kopf genickt.

«Ich lese viel», sagt er jetzt, bevor wir wieder aufbrechen, «aber nur im Winter.»

Ein jahrtausendealter Genuss! Noch bevor der Mensch zum Bauern wurde, gab es die Verbindung von frischem, säuerlichem Käse und süß-würzigem Honig.

Ziegen wie Bienen ernährten sich von wilden Kräutern und dornigen Büschen, im mediterranen Raum nennt man es Macchia, und deren Aromen gingen in die tierischen Produkte ein. Ziegenkäse ist der älteste Käse der Welt, schon der Hirte beherrschte meist die Technik, ihn herzustellen. Den Honig musste er den wilden Bienen abjagen, die in hohlen Baumstämmen oder Felshöhlen lebten.

Wer einmal auf Kreta Ferien gemacht hat, der Bieneninsel, die schon in der antiken Mythologie gerühmt wird, hat eine Vorstellung von dieser Köstlichkeit: Man gibt eine Kelle Joghurt (er kann auch vom Schaf sein), auf einen Teller, gräbt in der Mitte eine Kuhle und füllt den flüssigen Honig hinein.

Ähnliches gibt es, in verfeinerter Form, in den Regionalküchen des Mittelmeerraums. Eine Variante lernte ich bei meinen jüdischen Freunden Hans und Tamara in Haifa kennen. Obwohl sie schon ewig auf dem Berg Karmel lebten und Israel als ihre Heimat ansahen (er hatte seine Kindheit in Königsberg verbracht, sie im noch kälteren Moskau), waren sie immer wieder erstaunt über die Gaumenfreuden der orientalischen Welt. In dem Gericht spielen reife Feigen die dritte Hauptrolle:

Ein Kilo Feigen waschen und vierteln, mit reichlich Butter in einem Topf anschwitzen. Wenn sie ein wenig gebräunt sind, herausnehmen und beiseitestellen. In der verbliebenen Butter wird der Honig verflüssigt. Tamara nahm Thymianhonig, etwa fünf große Esslöffel voll. Den braunrötlichen Sirup gab sie auf einen tiefen Teller, legte darauf gewürfelten frischen Ziegenkäse. Zum Schluss drapierte sie die Feigen am Tellerrand und streute frische Minze darüber.

Für die dritte Hauptrolle ist auch der Kürbis geeignet. Den Namen des Gasthauses auf der Schwäbischen Alb, wo wir den Abend verbrachten, habe ich vergessen. Die Kreation jedenfalls sah so malerisch aus, dass ich das Rezept unbedingt haben musste.

Vom Butternut-Kürbis, dem oberen, kernlosen Teil, schneide ich feine Scheiben herunter und lege sie auf ein mit Backpapier ausgekleidetes Blech. Darüber pinsele ich reichlich Marinade aus Honig und Olivenöl, gewürzt mit einer halben ausgekratzten Vanilleschote, Salz und Pfeffer. Die Rundlinge brauchen im Ofen bei 180 Grad etwa 20 Minuten, bis sie gar sind. Zum Schluss kommt auf jeden eine ebenfalls runde, ebenfalls dünne Scheibe Ziegenfrischkäse, ein Löffelchen von der Marinade drüber. Nach weiteren zwei Minuten im Backrohr ist das Ganze fertig. Jedes Exemplar sieht aus wie ein Spiegelei, mit umgekehrter Farbverteilung. Um das schöne Bild nicht einzutrüben, sollte es auf jeden Fall ein heller Honig sein. Zum Beispiel Kirschblütenhonig vom Albtrauf, Akazienhonig passt auch. Die milde Süße, die Säure des Käses und der erdige Kürbis verbinden sich harmonisch.

Vom einfachen, regionalen Hirtenmahl ist dieser Genuss weit entfernt. Kürbis wie Gewürzvanille sind südamerikanischen Ursprungs.

In dem alten Bulli riecht es nach Rauch und Wachs. Hintendrin rumpeln verschiedene Gerätschaften – Imkerautos in Europa, werde ich bald wissen, sind einander ziemlich ähnlich. In der Mittagszeit braucht man von West bis nach Bad Cannstatt eine gute halbe Stunde. Stop and go auf einer der verstopften Hauptachsen, an Versicherungen und Geschäftszentren vorbei, dem von Baggern und Kränen umzingelten Bahnhof. Die Luft in der europäischen Hauptstadt des Feinstaubs ist nach dem Unwetter besser als sonst.

«Haben die Bienen Probleme mit dem Feinstaub?»

«Nicht so sehr. Sie filtern die winzigen Partikel, im Honig sind keine Rückstände. Allerdings haben Wissenschaftler festgestellt, dass die Bienen schlechter zu den Blüten finden, weil die Staubschicht die Farben und Gerüche dämpft, die sie anziehen.»

Über den Neckar geht es, am Wasen vorbei, rechts ab. Der Ort ist genauso unwirtlich wie auf dem Satellitenbild: ein Dreieck zwischen der Festwiese und dem Mercedes-Benz-Motorenwerk, im Zentrum das schon lange verlassene ziegelrote Zollamt. «Betriebsstätte» nennt Miltenberger sein Hauptquartier, und so prosaisch ist es auch. Ein Unterstand, der früher die Laderampe überdachte, mit ein paar Möbeln bestückt. Für Imkerzwecke gut geeignet, Strom ist da, ein Wasseranschluss, Handwerkszeug an Zahl überschaubar. Die Werkstatt ist zugleich Depot, hat genug Platz für Bienenkästen und Rähmchen, Wachs et cetera – und ein gelbes Lastenfahrrad mit Elektroantrieb.

So ein Stadtbauer braucht offenbar nicht viel. Miltenberger zählt sich zu den Bauern. So möchte er gesehen werden, als ein Bauer besonderer Art, der keinen Hof braucht und nicht einmal eigenes Land, sondern nur eine Art Lufthoheit, also Flug- und Nutzungsrechte auf der Höhe des Blütenhorizonts, im Umkreis von zwei, drei Kilometern.

Etwa dreißig Bienenstöcke, Jungvölker, stehen hier in Reihen. Mit den Augen folge ich ihrem Flug und erkenne die Vorzüge des Ortes: Zwischen geborstenen Betonplatten und Kies ranken mächtig die Brombeeren. Es gibt massenhaft Weißklee und Giersch. Hier und da eine Insel Glockenblumen, allerhand Taubnesseln, etwas weiter entfernt, Richtung Neckar, eine Lindenallee. Eine reiche Bienenweide, auf den zweiten Blick hat der Standort sogar Charme.

Mittlerweile haben sich die letzten Ausläufer des Sturmtiefs verzogen. Der Himmel ist fast blau. Und Tobias Miltenberger in voller Aktion: Er will zwei Schwärme einlogieren. Sein Kompagnon David Gerstmeier, ein zierlicher junger Mann mit Rauschebart, hat zwei nagelneue Buchenholzkästen auf dem Vorplatz aufgestellt. Auf dem Boden, vor dem Einflugloch, liegt je ein Brett bereit.

«Man kann die Bienen aus der Fangkiste auch einfach in den Kasten kippen», erklären sie mir, «die schnelle Methode. Aber die langsame ist besser. Die Bienen sollen sich ihr neues Zuhause aneignen. Einlaufen, wie es in der Imkersprache heißt.»

Miltenberger nimmt die erste Fangkiste, wiegt sie, etwa ein Kilo hat der Schwarm. «Ein kleiner.» Und schüttet den Inhalt auf das vorbereitete Brett. Ich mache einen beherzten Schritt nach vorn. Wir sind ungeschützt, die Männer haben nackte Arme. Zu unseren Füßen ein bewegter Teppich von gestreiften Leibern mit pelzigen Kragen, Flügel, Beinchen. Zehntausend Bienen oder mehr, die in alle Richtungen laufen, hier und da fliegt eine auf. Es ist unglaublich: Das ganze Volk, das normalerweise im Kasten verborgen ist, ist da zu sehen! In überwältigender Mehrheit Arbeitsbienen, nach längerem Hinschauen erkenne ich einen Drohn. Sein Körper ist etwas größer, kompakter.

«Da!» Tobias Miltenberger hat einen auf dem Arm. «Nehmen Sie!» Er lässt den Drohn auf meinen Handrücken gleiten.

«Keine Angst, die männlichen Bienen haben keinen Stachel.» Es kitzelt. Und fort ist er.

Der Imker deutet mit dem Finger in die wuselnde Menge. «Die Königin!» Ein wenig klingt es, als würde ein Herold Ihre Majestät Elizabeth die Zweite ankündigen.

Ich beuge mich tief hinunter, und jetzt sehe ich sie auch: lang und schlank der Hinterleib, das Gelb intensiv, fast golden. Obenherum ist sie nackt, ohne Pelz. Inmitten von Arbeitsbienen dreht sie sich, scheinbar ziellos, hin und her.

Auf den Armen und der Stirn des Imkers lassen sich immer wieder Bienen nieder. Er scheint ihre Nähe zu suchen – und keine sticht. Gibt es da so etwas wie Vertrautheit?

Mensch und Biene sind einander fremd, glaubte ich zu wissen. Vom wirtschaftlichen Verhältnis abgesehen, das man mehr oder weniger ausbeuterisch oder ethisch gestalten kann, und sie bleiben es auch. Wie alle Insekten, ob Fliegen, Wespen, Ohrenkneifer oder Ameisen, eklig oder feindlich, einer anderen Welt angehörig, so lernte ich als Kind.

Im Gegensatz zu Hund und Katze, die unseren Blick erwidern, die wir berühren und erziehen – und sie uns. Oder zum Pferd, das ein Individuum ist wie ich und einen Namen hat und mit dem man im Reiten eins werden kann. Selbst Nutztieren wie Kühen oder Schweinen kann man nahe sein, als kleines Mädchen habe ich sie gerne gestreichelt, mochte ihre sehr verschiedenen Gesichter und ausdrucksstarken Töne.

«Ich arbeite fast immer ohne Schutzkleidung», sagt Miltenberger. «Bienen suchen die Wärme des Menschen. Ihre Körpertemperatur und unsere sind ähnlich, die der Bienen bei 35 Grad, die menschliche 2 Grad höher. Durch den Kontakt sind sie freundlicher. Jedes Volk ist anders, das kann man mit etwas Übung sogar riechen.»

«Kennen die Bienen auch den Geruch des Imkers?»

«Ja, das ist auch ein Vorteil.»

«Und es scheint Spaß zu machen.»

«Es ist faszinierend. Anderen Lebewesen begegne ich von außen. Dem Bienenvolk kann ich in gewisser Weise von innen begegnen.» Er geht in die Hocke, im Bienenteppich entsteht eine kleine Unruhe.

«Wenn ich einen Bienenkasten öffne, schwirren manchmal Hunderte um mich herum. Dann tauche ich in dieses Wesen ein Stück weit ein.»

«Schöne Vorstellung!»

«Ein alter Imker hat mich mal gefragt, was denn das größte Tier auf unserem Planeten ist. Der Blauwal, was sonst, habe ich geantwortet. Aber er meinte die Bienen, das Bienenvolk. Auf der Suche nach Nahrung dehnt es sich auf zwei, drei oder sogar fünf Kilometer in der Landschaft aus. Nachts, im Kasten, ist es auf ein paar Kubikzentimeter zusammengeschrumpft. Und wird wieder zum Riesen, sobald es hell wird. Wie ein Ausatmen und Einatmen und wieder Ausatmen.»

Wenn ich ihn richtig verstehe, bewegt sich der Imker in diesem Tier, mit seinen Händen, zuweilen mit dem gesamten Körper. Ein Gebilde aus Zehntausenden Elementen in ständiger Bewegung. Mal ist es luftig, mal kompakt.

«Unser Bezugspunkt ist nicht die einzelne Biene, sondern das Ganze: der Bien.»

«Der Begriff ist von Gerstung?»

«Gerstung!» Miltenberger nickt.

Dieser Name, den ich bis vor kurzem nicht kannte, wird später immer wieder fallen, teilweise in abenteuerlichen Betonungen, die ich nicht gleich verstehe, «Gerstong» «Görstang», «Gerrschtung». Ende des 19. Jahrhunderts hat dieser Georg Ferdinand Gerstung das Bienenvolk als einen Gesamtorganismus definiert: die Arbeiterinnen, im Sommer bis zu 50000, die Drohnen, einige hundert, und die Königin, drei Bienenwesen samt Waben und Gehäuse, die nur als Gesamtes lebensfähig seien, als Einzelne zugrunde gehen. Gerstung war Imker. Fast alle Bienentheorien sind aus der Praxis geboren, dem Beobachten und Wirtschaften. Imkerhandwerk und Wissenschaft gehen in der Geschichte lange Hand in Hand. Selbst heute, wo Neurowissenschaftler und Genomforscher (2006 wurde das Genom der Biene entschlüsselt, sechs Jahre nach dem des Menschen) den Ton angeben, gehört zum Imkern der forschende Blick – verstehen zu wollen, was im Bienenvolk gerade geschieht, das Staunen über die noch immer ungelösten Rätsel.

Tobias Miltenberger ist das personifizierte Staunen. Und er respektiert das Eigenleben seiner Völker. Sich ganz und gar auf die Bienen einzulassen sei die wichtigste Fähigkeit in diesem Beruf. So ähnlich hatte ich es schon in einem Arbeitskalender für Imker gelesen, irgendwo zwischen fachlich trockenen Ratschlägen und Anweisungen hatte der Satz gestanden: «Die Grundlage des Imkerns ist die Liebe zu diesem faszinierenden Gemeinwesen Bien.»

In dem Bienenteppich vor uns verändert sich etwas, die Masse scheint sich zu ordnen. Einige waren schon in den Kasten gekrabbelt, Kundschafterinnen, und haben ihn für gut befunden. Jetzt strömen sie hinein, wie von einem Magneten angezogen. Die vordersten wackeln mit dem Hinterteil.

«Sie sterzeln», erklärt Miltenberger. «Sie klappen die siebte Rückschuppe auf, da sitzen die Duftdrüsen, und verteilen die Pheromone mit dem Flügelschlag, damit die Bienen hinter ihnen leichter reinfinden. Dadurch entsteht eine Duftschneise. So etwas Ähnliches wie die Lichtschneise, die die Landebahn für Flugzeuge markiert.»

Das Einlaufen ist zu Ende, der zweite Schwarm hat es schneller geschafft. Nun werden die Kästen zu den anderen Jungvölkern gestellt, und dort geht die Arbeit weiter. «Völkerkontrolle!» Jeder Bienenstock muss regelmäßig durchgesehen werden, jetzt in der Hochzeit des Brutgeschäfts besonders. Vorsichtig hebt Miltenberger den Deckel ab, Duft und Wärme strömen uns entgegen. Ein Stoß aus dem Smoker, und die Arbeitsbienen am Rand verziehen sich sofort ins Innere.

«Waldbrand aus Dose!» Miltenberger lacht. «Jeder hat dafür sein eigenes Rezept. Ich nehme zerrissene Eierkartons zum Anzünden, dann Sägespäne und obendrauf etwas Gras, damit keine Funken entkommen.»

Der Rauch habe nicht etwa eine betäubende Wirkung, sondern löse Alarm aus. Eine genetische Erinnerung aus der Zeit, als die Apis mellifera noch eine Waldbewohnerin war und in Baumhöhlen lebte. Waldbrand heißt höchste Gefahr, auf, auf, die Honigmägen füllen, Proviant fassen für die Flucht.

«Genau das machen sie jetzt gerade. Und ich kann so lange ruhig arbeiten.»

Stadtbauernarbeit! Da muss man wetterfest sein und körperlich fit, Holzkästen sind schwer. Ausdauernd und fingerfertig, der Imker ist der Feinmotoriker unter den Bauern. Tobias Miltenberger nimmt ein Rähmchen heraus, hier eines und dort eines. Hält das Wabengebilde mit Hunderten von Bienen gegen das Licht, dicht vors Auge, und prüft: Ist Brut da und wie viel? Ist genug Pollen eingelagert? Ausreichend Honig, den sie als Nahrung brauchen und um sich zu wärmen, oder muss man füttern? Benötigen sie mehr Platz? Dann hängt Miltenberger neue, leere Rahmen in den Kasten. Bei ihm gibt es keine vorgefertigten Mittelwände, die Bienen dürfen ihre Waben selber bauen.

Wo befindet sich die Königin? «Wenn keine Eier oder Larven da sind, ist sie womöglich nicht befruchtet.»

«Und?»

«Winzige Larven. Schauen Sie.»

Geduldig kommentiert er jeden Schritt. Ein Besuch bei den Bienen, so viel verstehe ich, ist viel komplizierter, als durch einen Kuhstall zu patrouillieren. Die wichtige Frage dabei ist: Was braucht der Bien? Nicht. Was leistet er, und was sollte er tun?

«Der Bien ist ein Wildtier. Wir können ihn nicht vollständig domestizieren. Anders als das Rind oder das Schwein oder unsere Hühner, die tanzen schon lange nach der Pfeife des Menschen.»

Deckel zu, Stockkarte ausfüllen, das ist der letzte Akt. Ein kleines Protokoll: Datum, Stand der Dinge, Maßnahmen, Bemerkungen. Natürlich handschriftlich, klebrige Finger und Smartphone passen nicht zusammen. Überhaupt ist das Ding nicht so wichtig, Miltenberger ist offline. Mails werden gerade automatisch beantwortet: «Wir befinden uns in der Bienensaison und bitten um Verständnis.»

Der Frühsommer ist die arbeitsreichste Zeit. An diesem Tag fahren wir noch durch die halbe Stadt. Vier Bienenstöcke in einem Kleingarten, vier vor einem Seniorenheim, auf einer Streuobstwiese am Sonnenberg zehn, vis-à-vis von Daimler in Vaihingen, wo das Gras so hoch ist, dass es fast die Einfluglöcher versperrt, sechs. Würde man all die Standorte samt Bienen-Flugradius von circa drei Kilometern auf dem Stadtplan eintragen, da käme ein kleines Königreich zusammen, inselhaft verstreut wie die württembergischen Lande im 19. Jahrhundert.

Das wichtigste Stückle liegt im Norden: der sogenannte «Stadtacker». Dort sind die «urban gardener» zu Hause, Miltenbergers Verbündete. Vor vier Jahren hat die Stadt das Gelände, das zum Ausbesserungswerk der Deutschen Bahn gehörte, entgiften und im Rahmen eines Festivals «72 hours urban action» von Studenten gestalten lassen. Dreißig neue Bäume und ein Teich, Geräteschuppen und fünfzig Parzellen von vier mal zehn Quadratmetern, die Pächter standen schon Schlange.

Wir spazieren über den aufgeweichten Mittelweg. Links und rechts Beete ohne trennende Zäune, ein lässiges Neben- und Ineinander von Gemüse, Blumen und Giersch. Manchmal stehen die Karotten akkurat wie die Soldaten. Viel Borretsch und viel Akelei, hier und da Sandmohn.

«Sonst ist es hier nicht so ruhig.» Miltenberger schaut sich um. «Wo sind sie bloß alle?» Nur ein Vater mit Rastazöpfen zupft Unkraut, sein kleiner Sohn lädt es auf den Bollerwagen.

«Ich brauche die Nähe zu den Leuten hier. Da trifft sich alles, von der türkischen Witwe bis zum jungen Bosch-Ingenieur. Wir sitzen zusammen am Lagerfeuer, da sind Banker dabei, viele Freaks. Jetzt kommen auch Flüchtlinge aus dem Lager nebenan.»

Miltenberger schwärmt, wie er zuletzt von seiner verrückten Lehrzeit in den Anden geschwärmt hat.

«Das Gärtnern ist manchmal anarchisch. Und es funktioniert ziemlich gut.»

Auch die Arbeiter, die in der Containersiedlung am südlichen Rande des Gartens leben, mischten sich manchmal unter das bunte Volk. Polen und Rumänen, die Stuttgart 21 bauen und ihre ländliche Heimat vermissen. Für Miltenberger ist diese Gemeinschaft eine Art Utopia: offen für alle, egalitär und gesellig. Besitz spielt keine Rolle, und was immer hier geschaffen wird, ist nicht für die Ewigkeit gemacht. Man wusste von Anfang an, dass die Baupolitik den Platz bald wieder kassieren wird.

Hier hat Miltenberger seinen Kompagnon David gefunden, den Waldorfschüler, der schon mit elf Jahren eigene Bienen hatte. Auf dem Stadtacker haben die Bienenvölker vor allem eine pädagogische Funktion. Kindergartenkinder kommen zu Gast, wer immer Lust hat, kann zusehen und lernen. Wegen der Vielfalt der Blüten ist der Honig besonders schmackhaft, dazu tragen auch die Linden des Pragfriedhofs bei. Kunden gibt es allerdings auf dem Stadtacker eher wenig, von den urban gardeners könnte die Imkerei nicht leben. Doch es gibt genügend andere im Umkreis.

«Schauen Sie!» Miltenberger zeigt auf die Türme der Banken und Versicherungen, dreht sich mit ausgestrecktem Arm nach Süden, zum Europaviertel, und weiter, zwei-, dreimal um die eigene Achse und lacht.

Einen besseren Platz als Stuttgart hätte er für sein Start-up kaum finden können – die Stadt, in der die Rebellion gegen einen Bahnhof zum Sturz des Ministerpräsidenten führte. Seit dem Frühling 2011 regiert ein Grüner das Land, eine der ersten Taten von Winfried Kretschmann war: Bienenstöcke im Park der Villa Reitzenstein aufzustellen. Und als wenig später ein weiterer Grüner Oberbürgermeister wurde und Miltenberger das Rathausdach als Bienenstandort anbot, war «Summtgart» fein raus. In Stuttgart sind Bienen politisch gewollt, da hängt sich so mancher Autokonzern dran, der sein Image aufpolieren will. Ganz allmählich begreift der Städter, warum Bienen wichtig sind und warum ein Glas Honig so viel kostet. Bis vor kurzem noch hätten die meisten Schwaben Miltenberger und seine Preispolitik schlichtweg für verrückt erklärt. Als Demeter-Imker lässt er den Bienen den weitaus größten Teil, entnimmt maximal 15 Kilo Honig pro Volk. Der Kunde bezahlt beides: den Honig, den er bekommt, und den Honig, den er nicht bekommt.

Es dämmert schon, als Tobias Miltenberger die Welt wieder zuschaltet. Aus dem Autoradio hören wir: Im Flughafen Köln-Bonn wurde der Flugbetrieb gestoppt, jemand ist unkontrolliert in den Sicherheitstrakt vorgedrungen. Wir schauen uns kurz an, wir denken, was alle denken – sofort sind die Bilder aus Paris wieder da, Charlie Hebdo, Bataclan.

Es war Fehlalarm, am 30. Mai 2016 ist das Befürchtete nicht eingetreten.

Die Pfefferles

Viele Male bin ich diese Strecke mit dem Intercity gefahren, im Juni meist, zur Mittsommerzeit. Aus dem Zugfenster schaue ich schon lange nicht mehr. Sobald Stuttgart hinter mir liegt, bin ich in Gedanken schon im badischen Müllheim, Ortsteil Niederweiler, in dem rosenumrankten, von Büchern überquellenden Haus unserer Freundin Annelen. Diesmal aber halte ich die Augen offen.

Verregnete Felder ziehen vorbei, Getreide, das vor der Zeit gelb wird, große Flächen von Mais. Lärmschutzwälle, die immer wieder die Sicht versperren, mit den üblichen Graffiti, «VfB», «PKK», «Ich liebe dich, Kevin!». Manche stehen schon seit Jahren da, wie das «Juchu!» in roten Großbuchstaben, kurz vor Karlsruhe. Die Stadt frisst sich ins Land, an ihrem Rand erscheint die nächste agroindustrielle Zone. Der Imker nennt es «ausgeräumte Landschaft».

Als Kind, in den 1960er Jahren, habe ich die Anfänge im ländlichen Westfalen erlebt. Ich erinnere mich, wie mein Onkel im Herbst mit dem Traktor eine Hecke ausriss und die Vogelnester herausfielen und an die verschreckten Eidechsen. Was diese «Flurbereinigung» für Bienen bedeutet, habe ich damals nicht geahnt. Auch später nicht – der Wegfall der blühenden Wegraine und knorrigen Weißdornhecken, der zartbunten Magerwiesen, die nur von Tieren gedüngt wurden, und der Obstbäume, die wie Inseln zwischen den Feldern standen oder sogar mittendrin.

Vieles davon war «Bienenweide», Quelle von Nektar und Blütenstaub. Wo ist sie heute? Vereinzelte kleine Flächen nur, das größte Areal scheint der Bahndamm zu sein. Diese Natur, die den Schienenstrang begleitet, habe ich noch nie wirklich betrachtet: ein dichtes, ineinander verschlungenes Baum- und Strauchwerk, im Vorbeifahren kaum genauer zu identifizieren. Eine schier endlose, hin und wieder unterbrochene Hecke. Mit den bäuerlichen Hecken von früher, die Windschutz und Grenze waren, Reservoir von Kleinholz und Streu, diesem sorgsam angelegten Stück Kulturlandschaft, jedoch nur entfernt verwandt. Dieses hier ist in Schach gehaltene Wildnis, einmal im Jahr wird sie mit schwerem Gerät zurechtgestutzt. Was überlebt, wuchert weiter, am kämpferischsten die Brombeeren, auch Hundsrosen scheinen sich gut zu behaupten – Bienenweide vom Feinsten. Am Saum, zu den Gleisen hin, zwischen Farnen und Brennnesseln, sprießen Mädesüß und Taubennatternkopf, Blutweiderich und so viel Johanniskraut, wie ich noch nirgends sah. Ob es Imker gibt, die ihre Völker so nah an der Bahn aufstellen?

Allmählich verzieht sich der Dunst, das Vorland des Schwarzwalds zeigt sich. Über Rastatt ist der Himmel bereits klar und blau.

In Freiburg steige ich in den Regionalzug Richtung Basel um, in diesem Moment beginnen meine Ferien: Wenn das rote Bähnle Fahrt aufnimmt und die Landschaft südlich und kleinteilig wird. Rechts die Rheinebene, in der Ferne die französischen Vogesen, links das hügelige Rebland, unterbrochen von Streuobstwiesen und Weiden mit grasenden Kühen. Wie immer halte ich ungeduldig Ausschau, ob da an der Straße ein Stand mit schwarzen Kirschen wartet. Ende Juni ist im Alemannischen «Chriesezit».

Alles wird so sein wie immer. Ich werde im Garten unter den Rosenbüschen lesen, dieselben Wege durch die Weinberge gehen und meine Blicke auf den Blauen richten, den Hausberg des Markgräflerlandes. Und schwimmen – das ist das Erste am Morgen, auch diesmal. Ein paar Minuten vor der Zeit stehe ich mit fünfzehn oder zwanzig Frühschwimmern vor dem Tor des Müllheimer Freibads. Warte auf den magischen Moment der Öffnung, in dem der Wettlauf einsetzt, wer zuerst das Wasser erreicht. Ruckzuck bin ich im Becken und ziehe schweigend meine Bahnen. Während die anderen, die Hiesigen, einander Neuigkeiten zurufen.

«Elfmeterschießen, hesch gsäh?»

«Bei Lidl gits Dosebier für nienedrißig Cent.» Redende Köpfe, die neben mir auftauchen oder sich auf der Gegenbahn nähern.

«D’Zigeuner sin weg, die sin nach Heitersheim witer.»

«Ei Schandfleck weniger.»

Es betrifft mich nicht, ich liege auf dem Rücken und träume vor mich hin.

Das Bienenkunde-Museum liegt nur wenige Kilometer außerhalb meines gewohnten Ferienradius. Man verlässt das Rebland, die liebliche, warme Zone, in nordöstlicher Richtung, und ist im Schwarzwald. Er ist wirklich schwarz, dunkel von Fichten und Tannen. Nur die Täler, in denen Mensch und Vieh leben, sind hell und grün. Auf halbem Wege liegt St. Trudpert, ein gewaltiges Kloster, das einmal die Region beherrschte und dessen Kirche heute noch den Katholiken des Münstertals dient. Es zieht sich bis zum Belchen hoch, auf 1400 Meter Höhe. Eigentlich sollte ich zu Fuß gehen, denn diese Etappe meiner Expedition ist eine Pilgerreise.

Obermünstertal gilt als Mekka der Imker Europas, mancher Wallfahrer spricht lieber von Rom. Nüchterner ausgedrückt: Es ist die Heimat der Pfefferles, einer Familie von Pfefferhändlern, die vor Generationen aus Südtirol kamen, ihr gefährliches Reiseleben gegen ein karges, bäuerliches Dasein eintauschten. Und sich irgendwann, Ende des 19. Jahrhunderts, der Bienenzucht verschrieben und eine Imkerdynastie begründeten. Ihr berühmtestes Mitglied ist jener Karl Pfefferle, der das auflagenstarke Lehrbuch «Imkern mit dem Magazin» geschrieben hat, in Imkerkreisen eine Art Bibel. Vor einigen Jahren hätte ich ihn noch kennenlernen können, 2009 ist er verstorben. Jetzt führt sein Sohn, ebenfalls ein Karl, sein Werk fort.

Karl Pfefferle junior hat keine Zeit.

«Gehen Sie zu meiner Frau!»

Die hat auch keine Zeit. Silvia Pfefferle ist im Aufbruch, sie rauscht an mir vorbei, bepackt wie ein Maulesel, und dreht sich dann doch noch einmal um.

«Na guet, stiege Sie ii. Ich muss zu de Biene.»

Wieder so ein Imkerauto, das duftet und rumpelt. Der alte weiße Mercedes ist der reinste Backofen, die Klimaanlage ist defekt. Erst als wir den Wald erreichen, lässt die Hitze ein wenig nach.

Auf einer Lichtung stehen etwa zwanzig Bienenhäuser aus schwerem, fleckigem Holz, Wand an Wand, je vier Etagen, mit Teerpappe zugedeckt, obendrauf ein paar Autoreifen zum Beschweren. Es sieht ein wenig wie die Miniatur einer Barackensiedlung aus, dicht bevölkert und so lautstark, dass ich zurückschrecke. Nach einem schnellen Blick aufs Geschehen streift Silvia Pfefferle mir ihren Schleierhut über, mütterlich besorgt, als wäre ich ein Kind. Sie ist jünger als ich, keine sechzig, schätze ich. Schwarzwälderin, aber kein bäuerlicher Typ. Kurze blondierte Haare, eine selbstbewusste Mollige, die Capri-Hosen trägt und ein hautenges T-Shirt, um den Hals ein kleines goldenes Kreuz.

Ungeschützt geht Silvia Pfefferle auf die Bienenstöcke zu. «Die het no mi Schwiegervater baut, Modell Zander.» Mit Hilfe eines Fetzens Jute heizt sie den Smoker an.

«Des isch mir s’liebscht Brennmaterial. Alti Säck us de bankrotte Schoggeladfabrik, mir hän no hunderti davu.»

In dem Moment wird sie gestochen, einmal, zweimal, dreimal. Die Bienen fliegen eine richtige Attacke auf ihre nackten Unterarme.

«Sie wen steche. Sie möge unsern Schweiß nit.»

Plötzlich sitzt eine auf meinem rechten Daumenballen. Wegpusten? Erschlagen? Fortlaufen! Und da ist er schon, der Schmerz, überraschend und spitz wie ein Pfeil. Ich kratze den Stachel raus, ganz vorsichtig, zur Seite hin.

Bei der heutigen Völkerkontrolle geht es um Stichproben, wie stark der Befall mit Varroamilben ist.

«So viel wie scho lang nimmi. Drei Völker müen in Quarantäne, glie mordemorge.»