17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Unrast Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Nach der Ermordung von Michael Brown in Ferguson/Missouri und Eric Garner in New York City durch weiße Polizisten kam es Ende 2014 in den USA zu Massenprotesten gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt. Die aus diesen Protesten hervorgegangene BlackLivesMatter-Bewegung, die bis heute durch zahlreiche weitere willkürliche Morde an Schwarzen Menschen befeuert wird, entlarvt die Vorstellung einer post-rassistischen USA als Illusion und hat eine neue Generation von Aktivist*innen hervorgebracht, die das Vermächtnis der Black Power-Bewegung der 1960/70er Jahre fortsetzt. Keeanga-Yamahtta Taylor analysiert in ihrem Buch »From #BlackLivesMatter to Black Liberation«, das 2016 den Cultural Freedom Especially Notable Book Award der Lannan Foundation erhalten hat, die historischen Hintergründe von Rassismus, sozialer Ungleichheit und Polizeigewalt in den USA. Sie erläutert den Kontext, in dem sich die BlackLivesMatter-Bewegung entwickelt hat, und beschreibt das ihr innewohnende Potential, die Schwarze Befreiung neu zu entfachen und den Schwarzen Befreiungskampf entscheidend voranzutreiben. Cornel West nannte das Buch von Keeanga-Yamahtta Taylor die »beste Analyse von BlackLivesMatter, die wir haben« und Steven Trasher schrieb im The Guardian: »Keeanga-Yamahtta Taylor hat nicht nur eine ebenso umfassende wie zugängliche Geschichte der BlackLivesMatter-Bewegung geschrieben. Sie hat auch die Amtszeit des ersten Schwarzen Präsidenten der USA zusammengefasst und die Ursprünge der heutigen Aufstände erklärt.«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 480

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Für die Eltern, Brüder, Schwestern, Lebensgefährt*innen und Freund*innen, deren Liebsten von der Polizei und anderen gewalttätigen staatlichen Institutionen getötet wurden und die unbeirrt für eine gerechte Welt kämpfen.

* * *

Der Grad der Ungerechtigkeit und Unterdrückung, den Menschen erfahren, hängt davon ab, wie viel Ungerechtigkeit und Unterdrückung sie widerstandslos hinnehmen. Alles ändert sich, wenn sie beginnen, Widerstand zu leisten, mit Worten oder mit Fäusten – oder mit beidem. Die Grenzen der Tyrannei werden von denen gezogen, die sie erleiden.

Frederick Douglass, 1857

Keeanga-Yamahtta Taylor lehrt am Institut für African American Studies der Princeton University. Sie arbeitet zu Rassismus, Schwarzem Befreiungskampf und sozialen Bewegungen. Ihre Texte erscheinen u.a. in Souls: A Critical Journal of Black Politics und Jacobin.

Keeanga-Yamahtta Taylor

Von #BlackLivesMatter zu Black Liberation

Übersetzung von Gabriel Kuhn

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

Keeanga-Yamahtta Taylor:

Von #BlackLivesMatter zu Black Liberation

1. Auflage, Mai 2017

ISBN 978-3-89771-061-0

eBook UNRAST Verlag, Juli 2020

ISBN 978-3-95405-068-0

© UNRAST-Verlag, Münster

Postfach 8020, 48043 Münster – Tel. (0251) 66 62 93

www.unrast-verlag.de

Mitglied in der assoziation Linker Verlage (aLiVe)

Copyright der Originalausgabe

From #BlackLivesMatter to Black Liberation

© 2016 Haymarket Books, Chicago

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.

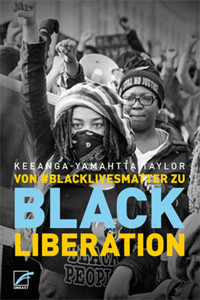

Umschlag: Klaus Viehmann

Umschlagabbildung: Annette Bernhardt,

Oakland #BlackLivesMatter

Demonstration, Dezember 2014

Satz: Andreas Hollender

Inhalt

Vorbemerkung des Übersetzers

Einleitung: Schwarzes Erwachen in Obamas Amerika

Zwei Schwarze Gesellschaften: getrennt und ungleich

Schwarzes Erwachen in Obamas Amerika

›Hands Up, Don’t Shoot‹

Die Zukunft Schwarzer Politik

Kapitel 1: Die Kultur des Rassismus

Der ›Verfall der Kultur‹

American Exceptionalism

Der Kalte Krieg

Die Quelle

Schluss

Kapitel 2: Von Bürgerrechten zu Farbenblindheit

Der ›konservative Backlash‹

Die Wiederherstellung der gesellschaftlichen Ordnung

Freiheit und Wahl

›Recht und Ordnung‹ unter Nixon

Die ›Menschen mit Problemen‹

Schluss

Kapitel 3: Black Faces in High Places

Eine Klasse für sich

The Black Man’s City

›Keep It Cool for Carl‹

Das Gewissen des Kongresses

Vom Protest zur Bedrohung

›Post-Schwarze Politik‹

Kapitel 4: Wenn Gerechtigkeit nicht für alle das Gleiche bedeutet

›Rasse‹, Klasse und Polizei

Polizeiarbeit in der Nachkriegszeit

Die Modernisierung der Polizeiarbeit

Polizeiarbeit im 21. Jahrhundert

Schluss

Kapitel 5: Barack Obama: Das Ende einer Illusion

Yes, We Can?

Generation O

Schüsse

Der Amerikanische Frühling

Von Trayvon in die Zukunft

Kapitel 6: Black Lives Matter: Eine Bewegung, nicht nur ein Moment

Wachablösung

Eine neue Bürgerrechtsbewegung?

Black Women Matter

Vom Moment zur Bewegung

Black Lives Matter

Die Revolution wird nicht gesponsert

Die Forderungen: Was wir wollen

Solidarität

Schluss

Kapitel 7: Von #BlackLivesMatter zu Black Liberation

Radikale Transformation

Die politische Ökonomie des Rassismus

Weiße Vorherrschaft für manche, aber nicht für alle

Schluss

Danksagung

Endnoten

Vorbemerkung des Übersetzers

Die grundlegende Herausforderung für Übersetzer*innen besteht darin, einerseits dem Originaltext gerecht zu werden und andererseits einen lesbaren Text in der Sprache zu produzieren, in die sie übersetzen. Bei einem Text wie diesem gesellen sich zwei weitere Schwierigkeiten hinzu: Erstens handelt er von Themen, die die Anwendung historisch belasteter Begriffe notwendig machen, vor allem des Begriffs der ›Rasse‹, der in seiner kruden biologistischen Deutung zum Aufhänger von kolonialer Unterdrückung, Sklaverei und Völkermord wurde und in seinen neueren, ›diskursiven‹ Varianten Vorurteile reproduziert, die der Legitimation anhaltender Diskriminierung dienen. Das englische race, und Ableitungen wie racial, lassen sich im Deutschen nur schwer wiedergeben, da der Begriff der ›Rasse‹ eine andere Geschichte erfuhr. Zweitens sind die jeweiligen Entscheidungen, die Menschen bezüglich einer Übersetzung dieser Begriffe treffen, stark an politische Überzeugungen gebunden. Das heißt, dass aus einer Diskussion über ›bessere‹ und ›schlechtere‹ Übersetzungen schnell eine Diskussion über ›bessere‹ und ›schlechtere‹ Antirassist*innen werden kann. Letztlich blieb mir in diesem Kontext keine andere Möglichkeit, als auf der Basis politischer Erfahrungen, der Lektüre relevanter Texte und der Diskussion mit Freund*innen und Genoss*innen die Entscheidungen zu treffen, die mir für die Lektüre und das Verständnis dieses Buches im Deutschen am hilfreichsten erschienen.

Der Begriff race wurde generell als ›Rasse‹ in Anführungszeichen übersetzt, um zu betonen, dass die Bedeutung des Begriffs über biologistische Interpretationen hinausgeht und er sich in erster Linie auf Bevölkerungsgruppen bezieht, die im Zuge eines Rassifizierungsprozesses zu ›Rassen‹ gemacht werden. In historischen Zitaten, die mit einem biologistischen Rassenbegriff operieren, wurden die Anführungszeichen weggelassen, ebenso in gängigen zusammengesetzten Begriffen wie ›Rassentrennung‹ oder ›Rassendiskriminierung‹.

›Schwarz‹ wurde in Bezug auf als ›Schwarz‹ identifizierte Menschen, deren Gemeinden, Organisationen usw. durchgehend großgeschrieben. Dabei folgte ich der in linken und antirassistischen Kreisen gängigen Praxis, die politische Deutung und Selbstaneignung des Begriffs zu betonen sowie der Schreibweise im Original. Bei Zitaten, in denen sich black kleingeschrieben fand, wurde ›schwarz‹ auch in der Übersetzung kleingeschrieben. Die Großschreibung des Adjektivs ›Braun‹ und die Kleinschreibung des Adjektivs ›weiß‹ folgen – im gleichen Bedeutungszusammenhang – ebenso dem Original.

Gerade wenn sich Übersetzungen aus dem Englischen schwierig gestalten, neigt man heute leicht dazu, Begriffe im Original zu belassen, weil Leser*innen sie vermeintlich ohnehin verstehen. Ich habe mich bemüht, diesen Versuchungen so weit wie möglich zu widerstehen. Zu viele unübersetzte Begriffe wirken sich irgendwann auch auf die Lesbarkeit aus. Insofern wurden nur Fachausdrücke, charakteristische Phrasen oder Wortneuschöpfungen unübersetzt belassen, wenn meine Vorstellungskraft für eine verständliche deutsche Übersetzung nicht ausreichte. Wo es mir dienlich erschien, wurden Erklärungen dieser Begriffe in Fußnoten hinzugefügt. Englische Begriffe mit Wiedererkennungswert folgen der deutschen Übersetzung manchmal in Klammer. Gelegentlich werden Übersetzungen auch in Fußnoten erläutert und/oder das englische Original dort angegeben.

Alle Zitate aus englischen Originaltexten wurden von mir übersetzt. Wenn aus Quellen zitiert wurde, von denen deutsche Übersetzungen vorliegen, wurden Hinweise auf diese den bibliographischen Referenzen hinzugefügt.

Die bibliographischen Referenzen finden sich im Anhang des Buches als Endnoten. Die zur Erläuterung bestimmter Begriffe, Ereignisse oder Personen eingefügten Fußnoten wurden von mir verfasst.

Gegendert wurde selektiv. Einerseits soll das Maskulinum nicht als universell vorausgesetzt werden, aber andererseits können sich, je nach Text, auch Gender-Sternchen oder Unterstriche irgendwann auf die Lesbarkeit auswirken. Insofern wurden hier unbestimmte Gruppen (z.B. Amerikaner*innen oder Aktivist*innen) mit Gender-Sternchen geschrieben, Funktionsträger wie Beamte oder Unternehmer jedoch ohne. Ausnahmen wurden gemacht, wenn die grammatische Kohärenz sie erforderte. In Zitaten wurde in der Regel nicht gegendert, außer wenn die Quelle (z.B. Erklärungen zeitgenössischer Aktivist*innen) es nahelegte. In direkter Rede wurde durchgehend aufs Gendern verzichtet. All diese Entscheidungen sind Kompromisse und die Grenzen unklar definiert.

Gabriel Kuhn, März 2017

Einleitung: Schwarzes Erwachen in Obamas Amerika

Es betrübt mich keineswegs, dass Schwarze Amerikaner rebellieren. Das war nicht nur unvermeidlich, sondern in höchstem Maße erwünscht. Ohne das wunderbare Feuer, das unter Schwarzen lodert, gäbe es weiterhin nichts als Ausweichmanöver und leere Versprechen. Aber Schwarze Menschen haben mit der Apathie und Passivität der Vergangenheit abgeschlossen. Mit Ausnahme der Ära der Reconstruction[a] haben sie auf amerikanischem Boden, auf dem sie seit Generationen leben, noch nie mit so viel Mut und Kreativität für ihre Freiheit gekämpft. Wir leben in einer Zeit des Lichts und des Erwachens. Die Erfahrung ist schmerzvoll, aber unvermeidbar. … Angesichts dieser Herausforderungen ist die Schwarze Revolution viel mehr als ein Kampf für die Rechte von Schwarzen Menschen. Sie zwingt Amerika, allen seinen Mängeln ins Auge zu sehen: Rassismus, Armut, Militarismus, Materialismus. Sie entblößt die Übel unserer Gesellschaft und macht deutlich, dass diese nicht oberflächlich, sondern strukturell tief verwurzelt sind. Das bedeutet auch, dass es wirklich um eine radikale Transformation dieser Gesellschaft geht. … Die Dissidenten von heute lassen die selbstzufriedene Mehrheit wissen, dass eine weitere Verleugnung ihrer gesellschaftlichen Verantwortung in dieser turbulenten Welt zu Desaster und Tod führen wird. Amerika hat sich noch nicht verändert, weil nach wie vor zu viele Menschen denken, dass dies nicht geschehen muss – aber das ist eine Illusion derer, die auf ihren eigenen Untergang zugehen. Amerika muss sich ändern, weil 23 Millionen Schwarzer Bürger und Bürgerinnen nicht mehr bereit sind, die erbärmlichen Umstände ihrer Leben hinzunehmen. Sie haben das Tal der Hoffnungslosigkeit verlassen und im Kampf Stärke gefunden. Zusammen mit verbündeten Weißen werden sie an den Mauern ihres Gefängnisses rütteln, bis dieses in sich zusammenbricht. Amerika muss sich verändern.

Martin Luther King Jr., A Testament of Hope, 1969

Martin Luther King schrieb diese Worte wenige Wochen vor seiner Ermordung, als die ›in höchstem Maße erwünschte‹ Schwarze Rebellion auf den Straßen der USA ausbrach und die selbstgerechte Erzählung vom Amerikanischen Traum als hohl entlarvte. Auch wenn die US-Gesellschaft als wohlhabend angesehen wurde, prägten Arbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung, Substandard-Wohnungen und Polizeigewalt das, was Malcolm X den ›Amerikanischen Alptraum‹ der allermeisten Afroamerikaner*innen nannte. Es waren diese Bedingungen, die mehr als eine halbe Million Afroamerikaner*innen – beinahe genauso viele, wie nach Vietnam geschickt wurden – während der 1960er-Jahre im ›land of the free‹ dazu brachten, sich aufzulehnen.

Es macht selten Sinn, unterschiedliche Epochen zu vergleichen. Es macht noch weniger Sinn, in die Vergangenheit zu blicken und zu postulieren, dass sich nichts verändert hat. Aber Kings Worte verweisen auf schmerzhafte Parallelen zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart. Parallelen, die uns daran erinnern, dass die Vergangenheit noch nicht vergangen ist. Während eines Zeitraums von zehn Monaten, vom Sommer 2014 bis zum Frühjahr 2015, wurden die USA von Massenprotesten erschüttert, die von Afroamerikaner*innen angeführt wurden. Anlass war die Ermordung eines jungen Schwarzen Mannes, Michael Brown, durch die Polizei. In der Sommerhitze des Augusts erhoben sich die Menschen in Ferguson, Missouri, und lenkten die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf die rassistischen Polizeipraktiken, die die USA prägen. Acht Monate später explodierte etwa sechzig Kilometer von der Hauptstadt des Landes entfernt die Stadt Baltimore, nachdem Freddie Gray, ein weiterer junger Afroamerikaner, von der Polizei ermordet worden war.

Die Sätze von Martin Luther King könnten nach wie vor das Entstehen dieser Protestbewegung beschreiben. Was als lokaler Kampf gewöhnlicher Schwarzer Menschen[b] in Ferguson begann, die in ihrer Forderung nach Gerechtigkeit für Michael Brown mehr als hundert Tage lang ›mit der Apathie und Passivität der Vergangenheit abschlossen‹, entwickelte sich zu einer landesweiten Bewegung gegen Polizeigewalt, die beinahe täglich zum Tode unbewaffneter Afroamerikaner*innen führt. Es ist keine Übertreibung zu behaupten, dass die Männer und Frauen in Blau, die die Straßen der USA patrouillieren, eine Lizenz zum Töten besitzen. Auch haben sie bewiesen, dass sie wenige Skrupel haben, diese anzuwenden. Polizeigewalt, inklusive Mord und versuchter Mord, richtet sich in besonderem Maße gegen Afroamerikaner*innen. Nehmen wir Philadelphia als Beispiel: einerseits die Geburtsstätte der amerikanischen Demokratie, andererseits die Heimat einer der brutalsten Polizeieinheiten des Landes. Das Justizministerium fertigte einen Bericht über die Arbeit der Polizei in Philadelphia von 2007 bis 2013 an. Daraus geht hervor, dass 80 % der Menschen, die von Schüssen der Polizei verletzt oder getötet wurden, Afroamerikaner*innen waren, obwohl Afroamerikaner*innen weniger als die Hälfte der Bevölkerung ausmachen.[1] Aber die vielleicht wichtigste Erkenntnis war, dass es trotz der Schüsse der Polizei auf unbewaffnete Menschen – eine Praxis, welche die Standards und Regeln der Polizeibehörde selbst verletzt – praktisch unmöglich zu sein scheint, Polizeibeamte für ihr kriminelles Verhalten zur Rechenschaft zu ziehen, um von Anklagen, Gerichtsverfahren oder Gefängnisstrafen gar nicht erst zu sprechen. In nur 88 von 382 Fällen von Schussverletzungen durch die Polizei wurden Beamte eines Fehlverhaltens bezichtigt. In 73 % dieser Fälle konnten die Beamten ihrem Dienst ohne Einschränkungen weiter nachgehen.[2]

Es sollte klar sein, dass die Morde durch die Polizei nur die Spitze des Eisbergs sind. Das Problem ist das gesamte Strafjustizsystem (criminal justice system). Ist es ein Wunder, dass die neue Bewegung gegen Polizeigewalt ›Black Lives Matter‹ zu ihrem Slogan gemacht hat? Schwarze Leben haben für die Polizei offenbar keinen Wert. Es ist unmöglich, die enorme Polizeipräsenz in Schwarzen Gemeinden zu verstehen, ohne sie im Kontext des jahrzehntelangen ›Kriegs gegen die Drogen‹ (War on Drugs) und der Auswirkungen der Masseninhaftierung zu analysieren. In den USA leben 5 % der Weltbevölkerung, aber 25 % aller Gefängnisinsassen. Davon sind mehr als eine Million Afroamerikaner*innen. Schwarze Menschen werden sechsmal so oft eingesperrt wie Weiße. Die extrem hohe Inhaftierungsrate von Schwarzen Menschen, vor allem von Schwarzen Männern, beruht auf einer Rassifizierung von ›Gefahr‹ und ›Kriminalität‹. Damit werden die Überwachung und Kontrolle Schwarzer Gemeinden genauso legitimiert wie deren Konsequenzen. Michelle Alexander hat in ihrem Buch The New Jim Crow gezeigt, in welcher Form die Inhaftierung von Schwarzen Männern zu sozialem Stigma und ökonomischer Marginalisierung führt, was vielen dieser Männer kaum andere Möglichkeiten lässt, als kriminell zu werden, um sich einen Lebensunterhalt zu verdienen. Wenn weiße Männern mit Vorstrafen genauso leicht einen Job bekommen wie Schwarze Männer ohne Vorstrafen, dann kann man sich vorstellen, was das für Schwarze Männer mit Vorstrafen heißt. Das gesamte Strafjustizsystem hemmt die Entwicklung afroamerikanischer Gemeinden – und der Gesellschaft als ganzer.

Die Inhaftierungsraten sind nur ein Teil der Krise. Es sind tief verankerte Stereotype, die es der Polizei erlauben, Schwarze Menschen ungestraft zu töten: Schwarze seien besonders gefährlich, sorglos und verantwortungslos, würden keinen Schmerz und kein Leid fühlen und es mangle ihnen an Empathie, Solidarität und Menschlichkeit. Als Darren Wilson, der Polizist, der in Ferguson Mike Brown erschoss, während einer Voruntersuchung die Begegnung mit Brown schilderte, klang es so, als wäre er auf ein Monster getroffen, nicht auf einen achtzehnjährigen Jungen. Obwohl Wilson und Brown gleich groß waren, berichtete Wilson, dass er ›wie eine Puppe‹ herumgeworfen wurde und ein Schlag ins Gesicht durch Brown tödlich gewesen wäre. Wilson beschrieb Brown zudem als ›Dämon‹, der ›grunzende Geräusche‹ von sich gab, bevor er sich ohne Erklärung dazu entschied, einen Polizisten anzugreifen, der bereits auf ihn geschossen hatte und offenbar bereit war, es wieder zu tun.[3] Wilson schrieb Brown sogar übermenschliche Kräfte zu, nämlich die Fähigkeit, durch einen Kugelhagel zu laufen, was Wilson keine andere Wahl ließ, als immer und immer wieder abzudrücken.[4] Es ist eine unglaubwürdige Geschichte, die darauf aufbaut, Brown seine Menschlichkeit bzw. sein Mensch-Sein abzusprechen.

Die USA werden heute oft als ›farbenblind‹ oder ›post-racial‹ beschrieben, als eine Gesellschaft, in der Rassifizierungen einmal ein Hindernis für ein erfolgreiches Leben gewesen sein mögen, dies heute jedoch, so die Behauptung, nicht mehr sind. Rassistische Diskriminierung, während des größten Teils des 20. Jahrhunderts Gesetz im Süden des Landes und soziale Gewohnheit im Norden,[c] schuf jedoch Ungleichheiten zwischen Schwarzen und Weißen in allen Lebensbereichen: Arbeit, Einkommen, Wohnen und Ausbildung. Nach den Schwarzen Befreiungskämpfen der 1960er-Jahre sollten das Ende gesetzlicher Diskriminierung und geläuterte Einstellungen zur ›Rassenfrage‹ eine neue Ära einläuten; dem gesellschaftlichen Aufstieg von Afroamerikaner*innen sollte nun nichts mehr im Wege stehen. Dass heute eine afroamerikanische Familie im Weißen Haus wohnt, einem Gebäude, das 1795 von Sklaven erbaut wurde, ist ein überzeugendes Beispiel dafür, dass es tatsächlich zu einer Veränderung gekommen ist. Neben dem Präsidenten Barack Obama gibt es Tausende von Schwarzen, die in öffentliche Ämter gewählt wurden, Schwarze Unternehmer und viele prominente Schwarze Hollywood-Stars und Sportler, die Millionen von Dollars verdienen. Sie alle bestätigen angeblich die Überwindung des Rassismus in den USA. Der Erfolg von relativ wenigen Afroamerikaner*innen wird also als Beleg für die tatsächliche Farbenblindheit der US-Gesellschaft und das Ende der Rassendiskriminierung herangezogen. In den Fällen, in denen es zu rassistischem Verhalten kommt, sind angeblich persönliche Verfehlungen und mangelnde Moral daran Schuld. Rassendiskriminierung sei »nicht mehr endemisch und weder durch das Gesetz noch durch soziale Gewohnheiten sanktioniert«, meinte Präsident Obama in einer Rede[5] anlässlich des 50. Jahrestages des Voting Rights Act von 1965.[d]

Hier wird der Grund dafür ersichtlich, warum die allgegenwärtige Polizeigewalt, die bis zum Tod führen kann, sich zu einer derart großen politischen Krise ausgewachsen hat. Schließlich halten sich die USA nicht nur still und leise für eine farbenblinde Gesellschaft. Die Farbenblindheit ist Teil eines Selbstbildes, das unentwegt zelebriert wird. Sie soll die demokratische Tradition des Landes beweisen und als Rechtfertigung dafür dienen, dem Rest der Welt Vorhaltungen zu machen und Anweisungen zu geben. Die Bundesregierung und Vertreter von sowohl Republikanern als auch Demokraten haben sie als Vorwand dafür verwendet, Sozialleistungen und den öffentlichen Sektor insgesamt zu kürzen, in völliger Verleugnung der anhaltenden Diskriminierung von Afroamerikaner*innen. In den 1960er-Jahren war es eine zentrale Forderung der Bürgerrechtsbewegung, Regierungsmaßnahmen gegen diskriminierende Praktiken zu ergreifen, um die Lebensbedingungen von Afroamerikaner*innen zu verbessern. Das Zelebrieren der USA als ›farbenblind‹ und ›post-racial‹ tut das genaue Gegenteil; es legitimiert die Untätigkeit der Bundesregierung im Kampf gegen Diskriminierung.

Die teilweise Aufhebung des Voting Rights Act durch den Obersten Gerichtshof im Jahr 2013 bestätigt dies. Die Entscheidung basierte auf der Annahme, dass keine Afroamerikaner*innen mehr aufgrund von Diskriminierung von Wahlen ausgeschlossen seien. Man lebe nicht mehr in den Zeiten von Jim Crow.[e] Der Präsident des Obersten Gerichtshofs John Roberts meinte, dass sich das Land »in den letzten 50 Jahren verändert« habe.[6] Natürlich hat sich das Land verändert. Aber nur weil Zeit vergangen ist, heißt das nicht, dass die Dinge jetzt besser sind. Gerechtigkeit ist nicht das Resultat natürlicher Kreisläufe oder ein Produkt der Evolution. Gerechtigkeit ist das Resultat gesellschaftlicher Kämpfe.

Die gegenwärtigen Entwicklungen haben nicht nur Konsequenzen für gewöhnliche Schwarze Menschen, sondern sie sind auch ein ›Trojanisches Pferd‹, in dem sich ein viel weitergehender Angriff auf alle Arbeiter*innen, inklusive weißen und lateinamerikanischen, versteckt.[f] Afroamerikaner*innen leiden in unverhältnismäßig hohem Ausmaß unter dem Abbau des Wohlfahrtsstaates, aber in einem Land mit wachsender ökonomischer Ungleichheit zwischen den reichsten und ärmsten Menschen gefährden Sparhaushalte und soziale Kürzungen alle gewöhnlichen Menschen. Selbst wenn es nicht unmittelbar einleuchten mag, ist dies ein Beispiel dafür, warum es auch im Interesse gewöhnlicher weißer Menschen liegt, den rassistischen Charakter der US-Gesellschaft zu entblößen. Denn damit wird zugleich die Forderung nach einem starken Wohlfahrtsstaat erhoben, der den Besitz und die Ressourcen der Reichen an Menschen der Arbeiterklasse umverteilt, egal ob Schwarz, Braun oder weiß. Das erklärt, warum die politischen und ökonomischen Eliten ein so starkes Interesse an der Idee der Farbenblindheit und dem Märchen von der USA als Meritokratie haben.

Dass sich jetzt alle Scheinwerfer auf die allgegenwärtige Polizeigewalt gegen Schwarze Menschen richten – auf die Misshandlungen, schweren Verletzungen und Ermordungen –, bringt das Bild der farbenblinden USA ins Wanken und stärkt die Forderungen nach einer genaueren Prüfung gängiger Praktiken und Antidiskriminierungsmaßnahmen. Dabei tauchen unweigerlich größere Fragen auf, etwa wie es in einer Gesellschaft überhaupt möglich sein kann, dass die Polizei Afroamerikaner*innen mit einer derartigen Schamlosigkeit angreift und tötet. Das ist der Grund dafür, warum die Frage der Polizeigewalt so explosiv ist, besonders in Zeiten angeblicher Farbenblindheit und Schwarzer politischer Macht. In der Tat, die öffentliche Diskussion über Reformen des Polizeiwesens wurde von einem Schwarzen Präsidenten, einem Schwarzen Justizminister und einem Schwarzen Polizeichef (aus Philadelphia) angeführt. Aber wenn wir beinahe täglich mit Berichten über Gewalt und Morde durch die Polizei konfrontiert werden, dann scheint diese historisch beispiellose Schwarze politische Macht für die Leben gewöhnlicher Schwarzer Menschen sehr wenig zu bedeuten, denn diese bleiben ausgesprochen machtlos.

Zwei Schwarze Gesellschaften: getrennt und ungleich

Wir haben also einen Schwarzen Präsidenten, im Allgemeinen eine wachsende Zahl Schwarzer Politiker sowie eine kleine, aber doch beträchtliche Schwarze ökonomische Elite. Wie kann es sein, dass genau in dieser Zeit eine soziale Bewegung entsteht, deren bekanntester Slogan sowohl eine Mahnung als auch eine Affirmation ist? Black Lives Matter: Schwarze Leben sind etwas wert. Es wird gerne auf den sozialen Aufstieg mancher Schwarzer Menschen verwiesen, um die Größe der USA zu feiern. Präsident Obama selbst sagte: »So lange ich lebe, werde ich nie vergessen, dass meine persönliche Geschichte in keinem anderen Land der Welt möglich gewesen wäre«.[7] Wenn Armut, Gefängnis und vorzeitiger Tod das Leben von Schwarzen prägen, wird das als Resultat persönlicher Mängel und fehlender Verantwortlichkeit gesehen. In Wirklichkeit beruhen die gegensätzlichen Biografien von Afroamerikaner*innen auf anderen Grundlagen, nämlich tiefen Klassenunterschieden in der afroamerikanischen Gemeinde. Diese erlauben es einigen wenigen, gesellschaftlich aufzusteigen, während die Lebensbedingungen der großen Mehrheit weiter von der ökonomischen Ungleichheit diktiert wird, welche die gesamte amerikanische Gesellschaft durchzieht. Wie überall sonst auf der Welt hat die neoliberale Ära, das heißt, die Stärkung des freien Marktes, die Kürzung von Sozialausgaben und Steuerbegünstigungen für Konzerne und die Oberschicht, eine soziale Ungleichheit geschaffen, wie es sie zuletzt in den 1920er-Jahren gab. Im Jahr 2011 wurde zum Aufhänger der Occupy-Bewegung, dass 1 % der Bevölkerung über 40 % des Reichtums verfügt. Wenn wir die Inflation mitberechnen, stiegen von 1978 bis 2013 die Löhne und Entschädigungen für leitende Angestellte von Großunternehmen um 937 %. Im selben Zeitraum stiegen die Löhne gewöhnlicher Arbeiter*innen um 10 %.[8] Wie immer trafen die damit verbundenen Entbehrungen und Benachteiligungen das Schwarze Amerika besonders stark.

Tatsächlich ist die Schere zwischen Reich und Arm unter Schwarzen heute ausgeprägter als unter Weißen. Die reichsten Weißen besitzen 74 Mal mehr als der weiße Durchschnitt. Aber unter Afroamerikaner*innen ist das Verhältnis 200:1. Der Anteil von Afroamerikaner*innen am reichsten Prozent des Landes beträgt 1,4 %. In absoluten Zahlen entspricht das etwa 16.000 Schwarzen Familien, von insgesamt 14 Millionen. Das Haushaltsvermögen dieser Familien liegt im Schnitt bei 1,2 Millionen Dollar; eine gewöhnliche Schwarze Familie besitzt im Schnitt 6.000 Dollar.[9] Dieser Klassenunterschied hat Auswirkungen darauf, wie Schwarze Menschen die Welt erfahren und welche politischen Schlüsse sie daraus ziehen. Es gab immer Klassenunterschiede unter Afroamerikaner*innen, aber früher schweißte sie die dunkle Wolke des gesetzlich verfügten Rassismus zusammen. Heute führt das Fehlen formaler Schranken für den ökonomischen und politischen Aufstieg von Afroamerikaner*innen zu einer größeren Differenzierung. Die ›Community‹ wird immer unverbindlicher.

Das bedeutet nicht, dass für Schwarze Eliten Rassismus Geschichte ist. Die Schwarze Elite ist um vieles kleiner als die weiße. Ihre Angehörigen haben mehr Schulden und weniger Haushaltsvermögen als reiche Weiße. Aber sie erfahren Rassifizierung anders als arme Afroamerikaner*innen der Arbeiterklasse und ziehen daraus andere Schlüsse. Eine Umfrage des Pew Research Centers aus dem Jahr 2007 zeigte beispielsweise, dass 40 % aller Afroamerikaner*innen der Meinung waren, dass man »aufgrund der Vielfalt innerhalb der Schwarzen Gemeinde nicht mehr von einer gemeinsamen Erfahrung sprechen kann«.[10] Außerdem glaubten 61 % der Schwarzen, dass sich die Werte der Schwarzen Mittelklasse und der Schwarzen Arbeiterklasse mittlerweile unterscheiden. Diese Auffassung ist vor allem unter gut ausgebildeten Schwarzen verbreitet. Die Konsequenzen davon bekommen jedoch am stärksten Afroamerikaner*innen mit niedrigem Einkommen zu spüren.[11]

Den Schwarzen Eliten scheint ihr Erfolg den Wert der politischen und ökonomischen Grundlagen der US-Gesellschaft zu bestätigen, genauso wie die individuellen Mängel derjenigen, denen Erfolg verwahrt bleibt. Es ist nichts Neues, Schwarze für Schwarze Ungleichheit[g] verantwortlich zu machen, aber die sozialen Bewegungen der 1960er-Jahre formulierten eine starke Kritik an den strukturellen Ursachen Schwarzer Armut. Sie betonten, dass die Entwicklung der US-Gesellschaft auf der Basis der Unterdrückung und Ausbeutung von Afroamerikaner*innen beruhte. In ihrem Buch Black Power prägten der Schwarze Revolutionär Stokely Carmichael und der Sozialwissenschaftler Charles Hamilton den Begriff des ›institutionellen Rassismus‹.[12] Der Begriff erwies sich angesichts der Entwicklung hin zur ›Farbenblindheit‹ und einer Gleichsetzung von Rassismus mit ›rassistischer Intention‹ als besonders wertvoll. ›Institutioneller Rassismus‹ (auch ›struktureller Rassismus‹ genannt) bezeichnet die Beschlüsse, Programme und Praktiken öffentlicher wie privater Institutionen, die dazu führen, dass es unter Afroamerikaner*innen zu mehr Armut, Zwangsenteignung, Kriminalisierung, Krankheit und frühzeitigem Tod kommt als beim Rest der Gesellschaft. Entscheidend sind die Auswirkungen, nicht die Intentionen der in diese Beschlüsse, Programme und Praktiken involvierten Individuen. Der Begriff des institutionellen Rassismus hilft uns besser als jeder andere zu verstehen, wie in einem Land, das mit so viel Reichtum und Ressourcen ausgestattet ist wie die USA, Schwarze Armut weiterbestehen kann. So lässt sich am wirkungsvollsten den Anklagen begegnen, dass Afroamerikaner*innen für ihre missliche Lage selbst verantwortlich seien.

Eine Diskussion über die Gründe Schwarzer Ungleichheit ist alles andere als nebensächlich. Sie ist von großer politischer Bedeutung für die amerikanische Gesellschaft im Ganzen. Die Betonung ›Schwarzer Kultur‹ als Ursache Schwarzer Ungleichheit entspringt nicht einem ›Hass‹ auf Schwarze Menschen. Sie erlaubt es schlicht, trotz deren Lebensrealität den Mythos aufrechtzuerhalten, dass in Amerika sozialer Aufstieg für alle möglich ist, wenn die Menschen die Chance nur wahrnehmen. Schließlich herrsche ›Gleichheit für alle‹. Das amerikanische System soll also von allen Fehlern freigesprochen und die Schuld an den Problemen von Afroamerikaner*innen diesen selbst zugeschoben werden. Aber jede ernsthafte Untersuchung der Schwarzen Geschichte der USA muss den Glauben an die ›Besonderheit Amerikas‹[h] infrage stellen.

Nach dem Ende der Sklaverei schwankten die gängigen Erklärungen für Schwarze Armut und Marginalisierung zwischen biologischen und kulturellen Modellen, aber die Prinzipien des freien Unternehmertums und der ›widerspruchsvollen‹ amerikanischen Demokratie wurden niemals infrage gestellt. Erst mit der Bürgerrechtsbewegung und der Black-Power-Rebellion in den 1960er-Jahren trat der institutionelle Rassismus als Erklärungsmodell für Schwarze Ungleichheit an die Stelle von Modellen, welche die Gründe der Probleme in der Schwarzen Kultur oder Familienstruktur verorteten. Dieser Paradigmenwechsel wurde durch den Bericht einer Regierungskommission gestärkt, die die Gründe für den gesellschaftlichen Aufruhr der 1960er-Jahre ausfindig machen sollte. Der Bericht der sogenannten Kerner-Kommission[i] machte deutlich, dass ›weißer Rassismus‹ für die unter Schwarzen so weit verbreitete Armut verantwortlich war. In den Worten des Berichts: »Weiße Institutionen haben dieses Leben geschaffen, weiße Institutionen verwalten es und die weiße Gesellschaft billigt es.«[13] Die Rolle, die der Staat selbst in diesem Prozess spielt, legitimierte die Forderung Schwarzer Menschen nach staatlichen Interventionen, um gegen historisch geschaffene Ungerechtigkeiten vorzugehen. Durchsetzen ließ sich diese Forderung freilich nur, solange die Bewegung auf der Straße war. Als sie sich in den 1970er-Jahren zurückzog und Republikaner wie Demokraten mit ihrem gemeinsamen Angriff auf den Wohlfahrtsstaat begannen, kehrten die Mantras von der ›Kultur der Armut‹ (culture of poverty) und der ›persönlichen Verantwortung‹ als Erklärungen für die missliche Lage, in der sich viele Schwarze befanden, zurück.

Auch heute noch ist die Meinung weit verbreitet, dass die Ursachen für die Probleme, mit denen Schwarze Menschen zu kämpfen haben, ihnen selbst zuzuschreiben sind. Präsident Obama erklärte Schwarzen College-Absolventen bei einer Rede tatsächlich, dass es ›keine Zeit für Ausreden‹ gäbe – ganz so, als wäre die unverhältnismäßig hohe Arbeitslosigkeit und die Armut vieler Afroamerikaner*innen das Ergebnis von ›Ausreden‹. Doch nicht nur die Schwarze Elite vertritt solche Auffassungen. 53 % aller Afroamerikaner*innen meinen, dass Schwarze, denen gesellschaftlicher Aufstieg verwehrt bleibt, selbst daran schuld seien, während nur 30 % die Ursache in gesellschaftlicher Diskriminierung sehen.[14] Die Existenz einer Schwarzen Elite scheint zu belegen, dass Schwarze Ungleichheit das Resultat fehlender Arbeitsethik und Eigeninitiative ist. Die Wahl Barack Obamas zum Präsidenten wurde als Gipfel Schwarzer Aufstiegsmöglichkeiten gefeiert und bestätigte scheinbar das Ende der Rassendiskriminierung.

Schwarzes Erwachen in Obamas Amerika

Es gibt jedoch immer wieder Momente, welche die selbstgenügsame Erzählung von einem Ende des Rassismus in den USA ins Wanken bringen. So versetzte der Mord an Emmett Till im Jahr 1955[j] der angeblichen moralischen Überlegenheit einer demokratischen USA inmitten des Kalten Krieges einen schweren Schlag. Der Schwarze Befreiungskampf der 1960er-Jahre (als die USA – angeblich im Namen der Freiheit – einen Krieg in Vietnam führten) offenbarte den tiefen Rassismus, der das gesamte Land prägte, sowie die Weigerung, Schwarze Gleichheit oder Befreiung wirklich zuzulassen. Im Jahr 1992 führte der Aufstand in Los Angeles[k] im ganzen Land zu Diskussionen über Rassendiskriminierung. Und im Jahr 2005 brachten die beschämenden Reaktionen der Bush-Regierung auf die Folgen des Hurrikans Katrina[l] die glorreichen Selbstdarstellungen der US-Gesellschaft zum Einsturz – zu einer Zeit, als sich das Land wieder einmal in einem Krieg befand und als Besatzungsmacht inszenierte, dieses Mal in Irak und Afghanistan, wie immer im Namen der Freiheit und Demokratie.

Heute ist es die Geburt einer neuen Bewegung gegen Rassismus und Polizeigewalt, die die Illusion der farbenblinden, post-rassistischen USA zerschlägt. Rufe wie ›Hands up, don’t shoot‹, ›I can’t breathe‹ und ›Black lives matter‹ werden im ganzen Land gehört und Tausende gewöhnlicher Menschen werden aktiv, um der ungezügelten Polizeibrutalität und den Morden an Afroamerikaner*innen ein Ende zu setzen. Es ist selten möglich zu sagen, wann und wo genau eine soziale Bewegung entsteht, aber sie ist fast immer voraussehbar. Jede Woche können wir in Sozialen Medien über Polizeibeamte lesen, die gewöhnliche Bürger*innen malträtieren oder Jugendliche töten, die Schwarz und beinahe immer unbewaffnet sind. Dank Sozialer Medien gibt es kaum noch eine Verzögerung zwischen Ereignis und Information. In Mainstream-Medien sind Anklagen gegen Korruption und Missbrauch im Polizeiwesen lange systematisch heruntergespielt oder sogar ignoriert worden. Dies ist nicht mehr im selben Maße möglich in einer Zeit, in der zahlreiche Menschen mit ihren Smartphones Bild- und Tonaufnahmen machen und diese auf Online-Plattformen rasch verbreiten können.

Polizeigewalt hat immer wieder Schwarze Aufstände ausgelöst, aber, wie erwähnt, ist sie nur die Spitze eines Eisbergs, nicht das alleinige Problem. Einerseits mag es überraschen, dass eine neue Schwarze Protestbewegung ausgerechnet in der Amtszeit Obamas entstanden ist. Andererseits hat Obamas Regierung nie besondere Anstrengungen unternommen, um die nach wie vor enormen Probleme zu lösen, mit denen Schwarze Gemeinden zu kämpfen haben. Tatsächlich hat sich die Situation in vielen dieser Gemeinden während der Amtszeit Obamas verschlechtert. Niemals zuvor hatten sich Afroamerikaner*innen so für einen Präsidentschaftskandidaten eingesetzt wie für Obama 2008 und 2012. Sie glaubten an seine Versprechen von Hoffnung und Veränderung und an ein Ende des Krieges im Irak. Yes, we can. Am wichtigsten für Afroamerikaner*innen war vielleicht die Hoffnung, der unglaublichen Gleichgültigkeit zu entkommen, welche die Regierung von George W. Bush für das Leiden der Schwarzen Bevölkerung gezeigt hatte, versinnbildlicht in der ausbleibenden Hilfe nach Hurrikan Katrina. Doch an dieser Gleichgültigkeit und aktiven Diskriminierung änderte sich auch unter der Regierung Obamas nichts. Im Gegenteil. Die Zahlen sprechen für sich: Der Prozentsatz Schwarzer Arbeitslosigkeit blieb während der gesamten Amtszeit Obamas zweistellig. Sogar Schwarze College-Abgänger sind doppelt so oft arbeitslos wie weiße: 2014 hatten 12 % von ihnen keinen Job, verglichen mit 4,9 % von weißen.[15] Selbst die Afroamerikaner*innen, die ›keine Zeit für Ausreden‹ hatten, ins College gingen und, wie es der frühere Präsident Bill Clinton so gerne ausdrückte, ›den Regeln folgten‹, haben es also bedeutend schwerer als ihre weißen Altersgenossen.

Als Politiker und Journalisten die Überwindung der 2008 eingetreten Wirtschaftskrise feierten, schienen sie zu vergessen, dass sich Afro-amerikaner*innen in einer ewigen Krise befinden. Das wird allein anhand der 27 % deutlich, die in Armut leben.[16] Dabei verschleiern die landesweiten Durchschnittsziffern regionale Extremfälle, wie sie besonders im Süden der USA oft vorkommen. Aber auch im Mittleren Westen leben überdurchschnittlich viele Schwarze in Armut, etwa 46 % in Minnesota, 39 % in Wisconsin und 34 % in Michigan. Seit Obama im Amt ist, fiel das Durchschnittseinkommen Schwarzer um 10,9 % auf 33.500 Dollar pro Jahr. Im selben Zeitraum fiel das Durchschnittseinkommen Weißer um 3,6 % auf 58.000 Dollar pro Jahr.[17] Armut hat eine Reihe weiterer sozialer Probleme zur Folge: In 26 % der Schwarzen Haushalte herrscht ›Ernährungsunsicherheit‹ (food insecurity), ein euphemistischer, bürokratischer Begriff für Hunger, an dem 30 % der Schwarzen Kinder leiden. 25 % Schwarzer Frauen haben keine Krankenversicherung. 65 % aller neuen AIDS-Diagnosen betreffen Schwarze Frauen. In den großen Städten des Landes ist die Wahrscheinlichkeit für Schwarze Frauen, per Zwangsdekret ihren Wohnort zu verlieren, genauso groß wie die für Schwarze Männer, im Gefängnis zu landen. In Milwaukee machen Schwarze Frauen 9 % der Bevölkerung aus, sind aber von 30 % aller Zwangsräumungen betroffen.[18] Die Folgeeffekte von Rassismus und Armut schreiben sich unerbittlich in das Leben von Afroamerikaner*innen der Arbeiterklasse ein.

Armut ist nicht der einzige, aber ein wichtiger Faktor, um das immer größere Wohlstandsgefälle zwischen Weißen und Afroamerikaner*innen zu verstehen. Während der letzten 25 Jahre hat sich der Unterschied im durchschnittlichen Haushaltsvermögen verdreifacht; weiße Haushalte besitzen im Schnitt 91.405 Dollar, Schwarze 6.446 Dollar.[19]

Wenn wir nach einem Indikator suchen, der den Status von Schwarzen Frauen in den USA besonders drastisch zum Ausdruck bringt, dann können wir auf den Unterschied im durchschnittlichen Vermögen allein lebender Frauen verweisen. Einer Studie aus dem Jahr 2010 zufolge besitzen allein lebende weiße Frauen im Schnitt 42.600 Dollar; allein lebende Schwarze Frauen besitzen im Schnitt die kaum zu glaubende Summe von fünf Dollar.[20] Der Zusammenbruch des amerikanischen Immobilienmarktes 2008 führte dazu, dass viele Afroamerikaner*innen ihre Ersparnisse verloren. Als der Hypothekendarlehensboom um 2005 seinen Höhepunkt erreichte, waren beinahe die Hälfte der Kredite von Afroamerikaner*innen subprime.[m] Dem Center for Responsible Lending zufolge laufen heute beinahe 25 % aller Schwarzen Familien, die zu jener Zeit ein Haus kauften, das Risiko, dieses zu verlieren.[21] Es ist allgemein bekannt, dass die Finanzkrise 2008 Millionen von Dollars verschlang, die Afroamerikaner*innen in Immobilien investiert hatten. Mehr als 240.000 haben ihre Häuser bereits verloren.[22] In Detroit zum Beispiel, einer Stadt, in der es einst die größte Anzahl afroamerikanischer Hausbesitzer gab, verloren mehr als ein Drittel der Schwarzen Familien, die zwischen 2004 und 2008 Darlehen aufnahmen, ihre Häuser aufgrund von Zwangsenteignungen.[23] Die Kredite waren tickende Zeitbomben, die explodierten und den ohnehin geringen Besitz Schwarzer Hausbesitzer mit sich nahmen.[24]

Barack Obama wurde zu einer Zeit Präsident, als Schwarze Menschen seine Hilfe besonders gebraucht hätten. Getan hat er ausgesprochen wenig. Als er 2012 zur Wiederwahl antrat, versicherte er der Nation (oder zumindest seinen weißen Wähler*innen) Folgendes: »Ich bin nicht der Präsident des Schwarzen Amerikas. Ich bin der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.«[25] Aber Obama hielt sich nicht einfach zurück, wenn es darum ging, sich der Sache der Schwarzen Bevölkerung anzunehmen. Er förderte aktiv die oben erwähnte These der ›Kultur der Armut‹. Zu einer Zeit, als die gesamte westliche Welt die Ursachen der globalen Rezession in den korrupten Praktiken der Wall Street und den illegalen Spekulationen auf den globalen Finanzmärkten sahen, machte Obama Schwarze Väter, ›Cousin Pookie‹[n], schlechte Essgewohnheiten, das ESPN SportsCenter und Schwarze Eltern, die ihren Kinder am Abend nichts vorlesen, für mangelnde Arbeitsplätze und den unsicheren Alltag in Schwarzen Gemeinden verantwortlich.[26]

›Hands Up, Don’t Shoot‹

Die Ermordung von Mike Brown, gemeinsam mit der Ermordung zahlreicher anderer unbewaffneter Schwarzer Menschen, ließ die Behauptung, dass die ewige Krise des Schwarzen Amerikas überwunden werden könne, wenn Menschen nur die ›richtigen Dinge‹ täten (was auch immer diese sein sollen), haltlos erscheinen. Schließlich tat Mike Brown nichts anderes, als die Straße entlangzuspazieren. Eric Garner stand an einer Ecke. Rekia Boyd war mit Freund*innen in einem Park. Trayvon Martin schlenderte auf dem Gehsteig, mit einer Tüte Süßigkeiten und einer Dose Eistee. Sean Bell war auf dem Weg nach Hause von einem Junggesellenabend, voller Vorfreude auf seine Hochzeit am nächsten Tag. Amadou Diallo kam von der Arbeit. Ihre Tode – und die so vieler anderer – beweisen, dass es reicht, Schwarz zu sein, um zu Verdächtigen und womöglich ermordet zu werden. Wenn die Täter Polizeibeamte sind, ist die Hautfarbe der ausschlaggebende Faktor für einen möglichen Tod. In Ferguson, Missouri, explodierte im August 2014 die Mischung aus Wut, Trauer, Erschöpfung und Frustration angesichts des entmenschlichenden Traumas, zu dem der Rassismus führt. Aber bei der Unterstützung und Solidarität, die folgte, ging es nicht nur um Ferguson. Die Zehntausenden Menschen, die während des Sommers, des Herbstes und bis in die Kälte des Winters im ganzen Land auf die Straße gingen, waren desillusioniert. Sie hatten genug Grabreden gehört für all die Schwarzen Opfer von Polizeigewalt: junge und alte Menschen, Männer und Frauen, trans, queer und straight.

Der Aufruhr in Ferguson und die folgenden landesweiten Proteste haben die politische Krise Amerikas vertieft, die Proklamation einer ›Gesellschaft ohne Rassen‹ als falsch entlarvt und andere Menschen inspiriert, sich gegen die Epidemie der Polizeigewalt zu wehren, die sich in Korruption, Brutalität und Mord ausdrückt und immer größere Dimensionen annimmt. Sie droht, die Leben und die Menschlichkeit von Afroamerikaner*innen in jeder Stadt und in jedem Vorort[o] des Landes zu rauben. Dass es sich um eine politische Krise handelt, wird deutlich an der Aufmerksamkeit, die den Protesten von Politikern und gewählten Amtsträgern[p] zukommt. Diese versuchen, die Legitimität der Polizei und des Rechtsstaats zu retten. Während viele Menschen erwarteten, dass bekannte Persönlichkeiten der Bürgerrechtsbewegung wie Reverend Al Sharpton nach Ferguson reisen würden, war die Ankunft von Justizminister Eric Holder eine Überraschung. Holder kam nach Ferguson, um eine faire Untersuchung der Ereignisse durch Regierungsbeamte anzukündigen. Gewählte Amtsträger schickten Tweets, in denen sie ankündigten, das Begräbnis Browns zu besuchen. Präsident Obama sah sich zu öffentlichen Stellungnahmen gezwungen, in denen er die Existenz eines ›Misstrauens‹ in der Schwarzen Bevölkerung gegenüber der Polizei einräumte.[27]

Der Eindruck einer tiefen politischen Krise wurde auch von dem scheinbaren Unvermögen der Polizei bestärkt, mit der Ermordung Schwarzer Menschen aufzuhören. Wenige Wochen vor dem Mord an Brown wurde auf Staten Island in New York der 46 Jahre alte Eric Garner im Zuge einer Polizeikontrolle erwürgt. Garner war unbewaffnet und stand einfach herum. Während er von den Beamten gewürgt wurde, hechelte er elfmal ›I can’t breathe‹, ›Ich kann nicht atmen‹. Zwei Tage nach dem Mord an Brown erschossen Beamte in Los Angeles einen weiteren jungen Schwarzen, Ezell Ford. Monate später bestätigten die Autopsieberichte, dass Ford mehrmals getroffen wurde, als er auf dem Boden lag, unter anderem in den Rücken.[28] In Dayton, Ohio, erschoss die Polizei John Crawford III, einen 22-jährigen Afroamerikaner. Crawford stand in einem Walmart, sprach in sein Mobiltelefon und hielt ein Luftgewehr in der Hand, das dort zum Verkauf angeboten wurde. Während die Nation darauf wartete, ob Darren Wilson des Mordes an Brown angeklagt würde, töteten Polizeibeamte in Cleveland, Ohio, die 37-jährige Afroamerikanerin Tanisha Anderson, indem sie sie zu Boden warfen und sich auf sie legten, bis sie nicht mehr atmete.[29] In der darauffolgenden Woche schlug die Polizei in Cleveland erneut zu. Beamte ermordeten einen zwölf Jahre alten Buben, Tamir Rice, der alleine auf einem Spielplatz herumtollte. Zwischen ihrer Ankunft und Tamirs Tod vergingen weniger als zwei Sekunden. Die Beamten leisteten keine Hilfe, als der Junge verblutete. Als Tamirs 14-jährige Schwester zu Hilfe kommen wollte, wurde sie zu Boden geworfen und festgehalten.[30] Eine frühere Prüfung des Cleveland Police Department beschrieb eine Polizeidirektion, die effektiv außerhalb des Gesetzes agierte. Der Bericht stellte fest, dass Beamte regelmäßig »unnötige und exzessive Gewalt anwenden«, und dass »Vorgesetzte dieses Verhalten tolerieren und manchmal sogar fördern«. Der Bericht sprach auch von »einem Muster bzw. einer Praxis exzessiver Gewaltanwendung, die gegen den 4. Zusatzartikel der Verfassung verstößt«. Dabei komme es auch zu »unnötiger und exzessiver Gewaltanwendung mit Todesfolge« und zu »exzessiver Gewalt gegen psychisch kranke oder labile Personen«.[31]

Wir kennen die Namen der oben genannten Opfer aufgrund der neuen Bewegung gegen Polizeigewalt, die auf den Wert Schwarzen Lebens pocht. Diese Bewegung besteht erst seit einem Jahr, aber ihr Einfluss ist nicht zu verleugnen. Er lässt sich an verschiedenen Kriterien ablesen: an der Zahl der Stadtregierungen, die Polizeibeamte zwingen, sogenannte Body-Cams zu tragen; daran, dass zumindest einige Beamte ihren Job verloren haben aufgrund von Übergriffen, die früher kaum erwähnenswert schienen; daran, dass wenigstens einige Beamte des Mordes angeklagt wurden in Fällen, in denen sie früher problemlos straffrei davongekommen wären; und, was vielleicht am bedeutendsten ist, an einem neuen Diskurs über Verbrechen, Polizeiarbeit und Rassismus.

Obama, der während seiner Präsidentschaft regelmäßig Afroamerika-ner*innen selbst die Schuld an ihren Problemen gab, wechselte nach Ferguson seine Rhetorik und problematisierte das, was er in einer Rede plötzlich als ›Strafunrechtssystem‹ (criminal injustice system) bezeichnete. Im Sommer 2015 trat er beim Jahreskongress der National Association for the Advancement of Colored People (NAACP)[q] auf, um in einer langen Rede Reformen des Strafjustizsytems anzukündigen. Er bestätigte, dass es große Unterschiede im Strafausmaß für verurteilte Schwarze, Weiße und Latinos/Latinas gab; er forderte, dass ehemaligen Häftlingen das Wahlrecht zugesprochen werden solle; und er verwies darauf, dass die 80 Milliarden Dollar, die in den USA jährlich für den Betrieb der Gefängnisse ausgegeben werden, die Studiengebühren an allen Colleges und Universitäten des Landes decken könnten. Diese Wandlung Obamas ist erfreulich, wäre aber ohne die Aufstände in Ferguson und Baltimore bzw. ohne die beharrliche Arbeit am Aufbau einer Bewegung unmöglich gewesen. Mit anderen Worten: Eine entschlossene Bewegung gewöhnlicher Schwarzer Menschen hat die Bundesregierung und ihren Präsidenten, den mächtigsten politischen Amtsträger der Welt, gezwungen, über den Krieg, der gegen Schwarzes Leben geführt wird, Rechenschaft abzulegen. Die Herausforderung liegt nun darin, auf der Basis einer Anerkennung Schwarzer Menschlichkeit die Transformation jener Institutionen herbeizuführen, die für die Missachtung dieser Menschlichkeit die Verantwortung tragen.

Die Zukunft Schwarzer Politik

Der bedeutendste Wandel in der Schwarzen Gesellschaft der letzten 50 Jahre war das Entstehen einer Schwarzen Elite, eng verbunden mit einer Schwarzen politischen Klasse, die auf Kosten Schwarzer Bürger*innen Sparprogramme durchsetzt und armselige Budgets verwaltet. Schwarze ›Bürgerrechtsunternehmer‹ agieren heute gleichzeitig als Antreiber und Manager privatwirtschaftlicher Kräfte. Sie behaupten, dass der private Sektor besser geeignet sei, soziale Dienste zu leisten als der öffentliche. Es ist nicht zuletzt das Versagen der Regierung, das Argumente für den privaten Sektor liefert. Viele hohe afroamerikanische Beamte treten heute für eine Privatisierung der Ausbildung, des Wohnwesens und der Gesundheitsfürsorge ein. Neue Stadtentwicklungsprogramme versprechen, gewöhnliche Schwarze zu inkludieren, anstatt sie auszuschließen. Aber wenn diese Programme scheitern, bedienen sich Schwarze Beamte genauso schnell wie weiße rassistischer Stereotype, um ihre eigene Inkompetenz zu verschleiern. Sie sprechen von ›kulturellen Hindernissen‹, ›zerrütteten Familien‹ und ›Schwarzer Kriminalität‹. Dies führt zu einer ständig wachsenden Polarisierung zwischen der Schwarzen Elite und Menschen, denen Martha Biondi zufolge zunehmend das Gefühl der ›Ersetzbarkeit‹ (disposability) vermittelt wird. Die Lebenssituation dieser Menschen beschreibt Biondi wie folgt: »Sie ist nicht nur von chronischer Arbeitslosigkeit und einem direkten Weg von der Schule ins Gefängnis gekennzeichnet, sondern auch von hohen Sterberaten durch Waffengewalt, da es neben der Hoffnungslosigkeit im täglichen Kampf um Männlichkeit und Selbstbehauptung auch einen relativ leichten Zugang zu Feuerwaffen gibt. Das Gefühl der disposability wird auch von der Gleichgültigkeit gestärkt, mit der die Gesellschaft die hohe Rate vorzeitiger Tode von Afroamerikaner*innen und Latinos/Latinas hinzunehmen scheint.«[32]

Die relativ neuen Spannungen zwischen einer Schwarzen Elite und der Schwarzen Arbeiterklasse werfen nicht nur Fragen auf, die für die gegenwärtige Bewegung gegen Polizeigewalt entscheidend sind, sondern für die Zukunft des Schwarzen Befreiungskampfes im Allgemeinen: Auf welche Seite werden sich die beiden Gruppen stellen? Was heißt Schwarze Befreiung überhaupt? Und vor allem: Welche Beziehung besteht zwischen der gegenwärtigen Bewegung und historischen Schwarzen Bewegungen?

Die heutige Bewegung weist durchaus Ähnlichkeiten mit den Kämpfen der 1960er-Jahre auf, aber sie wiederholt diese nicht einfach. Die Probleme, derer sich die Bürgerrechtsbewegung damals annahm, scheinen heute gelöst – auch wenn ein genauerer Blick zeigt, dass die Rechte, die gewonnen wurden, immer noch bedroht sind. Prüfungen der Polizeidirektionen des Landes offenbaren, dass es die wenigstens Polizeibeamten mit der Verfassung besonders genau nehmen, wenn sie mit Afroamerikaner*innen in Kontakt sind. Gleichzeitig hofiert die politische Rechte erzkonservative Kandidaten, die anscheinend in die Ära vor der Bürgerrechtsbewegung zurückkehren wollen. Und der ›farbenblinde‹ Angriff auf das allgemeine Wahlrecht (das zu den grundlegendsten Werten einer jeden freien Gesellschaft zählen sollte) – verhindert, dass geschätzte 5,8 Millionen Amerikaner*innen, darunter zwei Millionen Afroamerikaner*innen, aufgrund ihres Strafregisters ihre Stimme abgeben können.[33] Gegen diese und andere Verletzungen der vollen Bürgerrechte Schwarzer Menschen wird nach wie vor nichts unternommen.

Black Lives Matter ist nicht einfach eine Neuauflage der Bürgerrechtsbewegung. Die meisten Medien verkünden ein Revival der Bürgerrechtsbewegung, sobald mehr als sechs Schwarze Menschen gemeinsame Forderungen stellen. Aber dies verkennt nicht nur die neuen Herausforderungen, die sich heute stellen, sondern kehrt auch die nach wie vor ungelösten Fragen der 1960er-Jahre unter den Teppich. Denn in mancherlei Hinsicht sieht sich die Black-Lives-Matter-Bewegung, die sich erst in ihren Anfängen befindet, durchaus mit ähnlichen Fragen konfrontiert, zum Beispiel: Lassen sich die Probleme, die vom institutionellem Rassismus geschaffen werden, innerhalb der kapitalistischen Ordnung lösen? Ja, es können bessere Wohnungen gebaut, Löhne erhöht und Zugang zu Ausbildung und Arbeit geschaffen werden. Aber wirklich für alle oder nur für ein paar Auserwählte? In den 1960er-Jahren gab es innerhalb der Bürgerrechtsbewegung unterschiedliche Ansichten: Manche vertrauten auf Wahlen; andere setzten auf Interventionen der Equal Employment Opportunity Commission[r]; wieder andere glaubten, dass der Kampf um die besagten Reformen Teil eines breiteren Kampfes gegen den Kapitalismus und für eine sozialistische Umverteilung des Reichtums und der Ressourcen des Landes sein sollte. Die komplizierte Debatte darüber, wie es wirklich zu Schwarzer Befreiung kommen könne, musste sich gleichzeitig mit harter Repression seitens der Regierung, mit Vereinnahmungsversuchen sowie mit Kompromissen in den eigenen Reihen auseinandersetzen. Der daraus resultierende Niedergang führte dazu, dass diese Fragen verschwanden, obwohl sie nie beantwortet wurden. Aber in Zeiten, in denen Schwarze Ungleichheit wieder deutlicher wird – obwohl ein Schwarzer Mann in das höchste Amt des Landes gewählt wurde –, werden sie von einer Generation radikaler Schwarzer, die in Zeiten von Sparhaushalten und politischem Bankrott aufgewachsen sind, aufs Neue gestellt.

Dieses Buch stellt die Frage, wie eine Bewegung, die sich unter dem Slogan ›Black Lives Matter‹ vereint, während der Amtszeit des ersten Schwarzen Präsidenten dieses Landes aufkommen konnte. Polizeigewalt ist kein neues Phänomen. Sie existiert (in der einen oder anderen Form) seit der Abschaffung der Sklaverei. Warum wurde im Zeitalter eines Barack Obama die Belastungsgrenze überschritten? Wie sind diese Ereignisse in die Geschichte Schwarzen Widerstands und der ständigen Verleugnung Schwarzer Unterdrückung in den USA einzuordnen?

Kapitel 1 betrachtet die Vorstellungen der Ausnahmestellung Amerikas, des American Exceptionalism, und der sogenannten ›Kultur der Armut‹; zwei Ideen, die einander stärken und verwendet werden, um anhaltende Schwarze Armut zu erklären, ohne die Ursachen in einem Gesellschaftssystem zu suchen, dessen Ursprung ein kolonialer Siedlerstaat ist, der sich der Sklaverei als vorherrschender Produktionsweise bediente.

Kapitel 2 untersucht die Ursprünge der Idee der Farbenblindheit, die ursprünglich von konservativen Kräften während der Nixon-Ära lanciert wurde, um dem immer stärker vertretenen Ansatz des institutionellen Rassismus etwas entgegenzusetzen. Die Verortung der Wurzeln Schwarzer Unterdrückung in der institutionellen und materiellen Geschichte der USA war ein wichtiges Moment für die Bürgerrechtsbewegung und die Black-Power-Rebellion. Auch der oben erwähnte Bericht der Kerner-Kommission, der weißen Rassismus für Segregation und Schwarze Armut verantwortlich machte, gab diesem Ansatz recht. Nur das Schreckensgespenst einer gewalttätigen Revolte konnte die Absichten der Konservativen zügeln, den Wohlfahrtsstaat völlig zu zerstören (zumindest am Anfang). Anstatt also den Schwarzen Aufstand nur mit Gewalt niederzuschlagen, führte man die Logik und Sprache der Farbenblindheit ein. Man unterschied zwischen der Absicht des Rassismus und dessen Konsequenzen. ›Rasse‹ spielte keine Rolle, solange nicht ausdrücklich von ihr die Rede war. Dem Begriff sollte nach dem Ende der Bürgerrechtsbewegung so wenig Bedeutung wie möglich zugeschrieben werden. Das diente auch als Vorwand, die gesellschaftlichen Fortschritte der 1960er-Jahre wieder einzuschränken. Diese waren das Resultat der Einsicht, dass der im öffentlichen wie im privaten Sektor der US-Gesellschaft ausgebreitete Rassismus die Möglichkeiten zur Lebensgestaltung und Entwicklung von Afroamerikaner*innen enorm einschränkte. Es lag demnach in der Verantwortung der Regierung, Maßnahmen gegen diese strukturellen Probleme zu ergreifen. Sobald im Gesetz jedoch nicht mehr nach ›Rassen‹ unterschieden wurde, wurde die Regierung wieder aus ihrer Verantwortung entlassen. Es war nicht mehr Rassismus, der Schwarzer Entwicklung im Wege stand, sondern kulturelle und moralische Mängel waren die Ursache.

Kapitel 3 untersucht das Entstehen einer Schwarzen Elite und die damit einhergehende Ausdifferenzierung Schwarzer politischer Interessen nach dem Ende der Bürgerrechtsbewegung. Ich betrachte diese Entwicklung als das Resultat zahlreicher Dynamiken, die von der Basis der Gesellschaft bis zu ihrer Spitze reichten. Sie ist damit eine Entwicklung voller Widersprüche. In den Großstädten lebende Afroamerikaner*innen verlangten politische Selbstbestimmung (home rule) und das Ende der Herrschaft korrupter und von Weißen kontrollierter politischer Institutionen. Viele Menschen teilten die Ansicht, dass sich die Lage nur entspannen könne, wenn Schwarze Menschen die Kontrolle über die Orte und Regionen übernahmen, in denen vorwiegend Schwarze Menschen lebten. Eine Folge war, dass Schwarze Politiker plötzlich bankrotte Städte mit geringem Steuereinkommen regieren und deren ökonomische Krisen lösen sollten. Dies war unter den gegebenen Bedingungen unmöglich und die Schwarze Bevölkerung bezahlte dafür den Preis. Es dauerte nicht lange, bis sich Schwarze Politiker einer Strategie bedienten, für die weiße Politiker wohlbekannt waren: Der Schwarzen Bevölkerung wurden alle möglichen Mängel vorgeworfen, um von der eigenen Unfähigkeit zur Problemlösung abzulenken. Je weiter die Bürgerrechtsbewegung in die Vergangenheit rückte, desto konservativer wurde die offizielle Schwarze Politik und desto desillusionierter gewöhnliche Afroamerikaner*innen. Die Black faces in high places hatten nicht das gehalten, was man sich von ihnen versprochen hatte.

Kapitel 4 untersucht die Doppelmoral, die das Strafjustizsystem der USA historisch geprägt hat. Die Polizei hat sich immer schon durch Übergriffe und Rassismus ausgezeichnet. Dies änderte sich auch nicht, als es nach den Aufständen der 1960er-Jahre zu massiven Anstrengungen kam, die Polizei zu professionalisieren. Heute verschärft der Druck, Kriminalitätsraten niedrig zu halten, um Modernisierungsprogramme in den Städten durchzusetzen, ihre rassistischen Praktiken. Amerikanische Städte teilen sich immer mehr in zwei grundverschiedene Bereiche: In dem einen leben junge, erfolgreiche und hauptsächlich weiße Menschen – in dem anderen Schwarze und Braune Menschen, die mit fallenden Lebensstandards und mit fallender Lebensqualität zu kämpfen haben, während sie gleichzeitig von der Polizei schikaniert werden. Es besteht eine Segregation entlang der für die Gentrifizierung charakteristischen Grenzen, die durch Rassifizierung gezogen werden. Es gibt alle möglichen Gründe für die Bewohner*innen Schwarzer Stadtviertel, auf die Straße zu gehen, aber es ist vor allem die Polizeigewalt, die das Fass immer wieder zum Überlaufen bringt. Diese Gewalt empört Schwarze Menschen im Besonderen, weil sie die Grenzen der ihnen auf dem Papier verbürgten Rechte so deutlich aufzeigt.

In Kapitel 5 verorte ich die Wurzeln der gegenwärtigen Bewegung in den hohen Erwartungen, die in Barack Obama gesetzt wurden, bzw. in dessen auffälliger Zurückhaltung, sich den Problemen Schwarzer Menschen anzunehmen. Stattdessen reproduziert er negative Stereotype ›Schwarzer Kultur‹ und ›Schwarzer Unverantwortlichkeit‹. Das politische Engagement junger Schwarzer findet nicht in einem Vakuum statt. Sie geht einher mit der Radikalisierung, die vor wenigen Jahren zur Occupy-Bewegung führte und nach dem Mord an Trayvon Martin unterschiedliche Kampagnen und Initiativen zusammenbrachte.

Kapitel 6 widmet sich schließlich einer Analyse der gegenwärtigen Bewegung: von den Protesten in Ferguson bis zum Entstehen von Black Lives Matter. Black Lives Matter macht die Klassenkonflikte innerhalb der afroamerikanischen Gesellschaft deutlich und bietet gleichzeitig eine politische Alternative an, die Schwarze Unterdrückung[s] wieder als strukturelles Phänomen begreift und im gemeinsamen Widerstand ihre Form annimmt. Das Kapitel geht auch näher auf die Frage ein, wie es gelingen kann, von einem Bewusstsein des von der Polizei in Schwarzen Gemeinden ausgeübten Terrorismus zu einer Basisbewegung zu gelangen, die in der Lage ist, diesem Terrorismus ein Ende zu setzen und das Leben Schwarzer Gemeinden zu transformieren.

Schließlich stelle ich in Kapitel 7 die Frage, ob eine Bewegung gegen Polizeigewalt das Potenzial für eine breitere antikapitalistische Bewegung in sich trägt, die nicht nur die Polizei, sondern die USA insgesamt grundlegend verändern kann.

__________

aReconstruction oder Reconstruction Era bezeichnet die ›Ära der Rekonstruktion‹ der USA während des Amerikanischen Bürgerkriegs (1861–1865) und der darauf folgenden Jahre bis 1877, als die US-Regierung die letzten Soldaten aus den Südstaaten abzog.

b Im Original: ordinary Black people. Die Phrase (auch ordinary people oder ordinary white people) findet sich in dem Buch oft. Nachdem ordinary die gleichen problematischen Konnotationen wie ›gewöhnlich‹ hat, scheint die wörtliche Übersetzung hier angemessen. Die Autorin meint damit Menschen, die keinen Machteliten angehören.

c Wenn in diesem Buch vom ›Süden‹ bzw. vom ›Norden‹ die Rede ist, beziehen sich die Begriffe auf die ursprüngliche Trennung zwischen ›Südstaaten‹ (im Südosten bzw. im ›tiefen Süden‹ des Landes) und ›Nordstaaten‹ (im Nordosten und Mittleren Westen) vor und während des Amerikanischen Bürgerkriegs.

d Ziel des Voting Rights Act bzw. des ›Wahlrechtsgesetzes‹ von 1965 war es, die volle Gleichberechtigung von Afroamerikaner*innen bei Wahlen in den USA zu garantieren.

e Der Name ›Jim Crow‹ wurde ab Ende des 19. Jahrhunderts als Kurzform für die Afroamerikaner*innen diskriminierenden Gesetze in den Südstaaten der USA verwendet. Der Name geht auf die Figur eines stereotypen Afroamerikaners (›faul‹, ›verschlagen‹, ›einfältig‹) in Unterhaltungsprogrammen des 19. Jahrhunderts (den sogenannten Minstrel Shows) zurück.

f Nachdem der adjektivische Gebrauch von Latino/Latina, das heißt, von in den USA lebenden Menschen, die oder deren Vorfahren aus Lateinamerika in die USA eingewandert sind, im Deutschen manchmal zu sehr sperrigen Formulierungen führen kann, wird hier gelegentlich das Adjektiv ›lateinamerikanisch‹ verwendet. Latino/Latina wird durchgehend substantivisch gebraucht und adjektivisch, wenn es die Grammatik zulässt.

g Im Original: Black inequality. Der Begriff wird von der Autorin oft verwendet, um darauf zu verweisen, dass Afroamerikaner*innen nach wie vor nicht dieselben sozialen, politischen und ökonomischen Rechte und Möglichkeiten zukommen wie anderen Bevölkerungsgruppen der USA, insbesondere der weißen. Obwohl die wörtliche Übersetzung ›Schwarze Ungleichheit‹ etwas sperrig ist, wurde sie hier gewählt, da alle Alternativen (etwa ›Schwarze Benachteiligung‹ oder ›Schwarze Diskriminierung‹) ein wertendes Element beinhalten, das in Black inequality fehlt.

h Im Original: American Exceptionalism. Diese Doktrin wird seit dem Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg (1775–1783) von vielen einflussreichen Gruppen in den USA vertreten, oft in Anlehnung an ein biblisches Prinzip ›göttlicher Vorsehung‹. Die These hat vor allem nationalchauvinistische Haltungen konservativer Politiker bedient. Siehe auch die Seiten 40–44.

i Siehe dazu Seiten 62–63.

j Siehe dazu Seite 175.

k Ende April/Anfang Mai 1992 kam es in Los Angeles zu einem mehrtägigen Aufstand, der schließlich militärisch niedergeschlagen wurde. Über 50 Menschen kamen während des Aufstands um Leben. Auslöser waren die Freisprüche der Polizeibeamten, die Rodney King misshandelt hatten – siehe dazu Seite 165.

l Als Folge des Hurrikans Katrina wurden 2005 weite Teile von New Orleans und der umliegenden Küstenregion überschwemmt. Über tausend, vorwiegend afroamerikanische, Menschen starben und Zehntausende wurden obdachlos. Staatliche Unterstützung rollte nur langsam an und war ungenügend. Siehe auch Seite 165.

m Subprime-Kredite, in etwa ›zweitklassige Kredite‹, werden an Menschen mit ›geringer Kreditwürdigkeit‹ vergeben. Dies wird ausgeglichen durch schlechtere Kreditbedingungen, etwa höhere Zinsen und der höheren Wahrscheinlichkeit einer Zwangspfändung. Subprime-Kredite waren ein wichtiger Faktor in der Finanzkrise von 2007/08.

n ›Cousin Pookie‹ ist die Figur eines imaginären lethargischen Afroamerikaners, der mehrfach von Präsident Obama bemüht wurde, um Afroamerikaner*innen zur Teilnahme an Wahlen aufzufordern. Zu den bekanntesten Sätzen zählt: »You’ve got to find Cousin Pookie, he’s sitting on the couch right now watching football.«

o Im Original: in every city and suburb. Diese Unterscheidung wurde durchgehend mit ›Stadt‹ und ›Vorort‹ übersetzt. Dabei gilt zu betonen, dass beide Begriffe in den USA für mehr als bloß geografische Einheiten stehen. ›Vororte‹ sind in der Regel wohlhabender und werden überwiegend von Weißen bewohnt, während ›Städte‹ (in genauem Sinne die ›inneren Städte‹ bzw. ›Stadtkerne‹ urbaner Siedlungsgebiete) aufgrund komplexer sozioökonomischer Dynamiken im Laufe des 20. Jahrhunderts verarmten und eine hohe Zahl afroamerikanischer Einwohner*innen aufweisen.

p Neben politischen Abgeordneten werden in den USA zur Bestellung vieler öffentlicher Posten Wahlen abgehalten; gewählt werden unter anderem Richter, Staatsanwälte, Sheriffs oder Schulleiter.

q Die National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) wurde 1909 gegründet, unter anderen vom bekannten afroamerikanischen Intellektuellen W.E.B. Du Bois. Sie ist eine der einflussreichsten Bürgerrechtsorganisationen der USA.

r Die Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), auf Deutsch in etwa: ›Kommission für gleiche Anstellungsbedingungen‹, wurde 1965 von der US-Regierung eingesetzt, um Diskriminierung am Arbeitsplatz einzuschränken.

s Im Original: Black oppression. Obwohl im Deutschen ungewöhnlich, wurde auch für diesen Begriff die wörtliche Übersetzung gewählt, da Umschreibungen leicht zu kompliziert geraten und die zentrale Bedeutung, die der Begriff in diesem Buch einnimmt, schwächen können. Siehe auch Seite 17 zur Übersetzung von Black inequality.

Kapitel 1: Die Kultur des Rassismus

Schwarze Armut ist nicht weiße Armut. Viele Ursachen und viele Heilmittel sind dieselben. Aber es gibt auch Unterschiede. Große Unterschiede, die sich nur schwer beseitigen lassen und die viel Leid verursachen: für Individuen, Familien und in der Gesellschaft als ganzer.

Diese Unterschiede haben nichts mit ›Rassen‹ zu tun. Sie sind schlicht die Konsequenz lange zurückreichender Gewalt, früherer Ungerechtigkeit und gegenwärtiger Vorurteile. … Für schwarze Menschen sind sie eine dauernde Erinnerung an ihre Unterdrückung. Für weiße Menschen sind sie eine dauernde Erinnerung an ihre Schuld.

Die Erfahrungen anderer Minderheiten in den USA können uns keine hinreichenden Antworten für die Lösung dieser Probleme geben. Diese Minderheiten versuchten, Armut und Vorurteilen mittels Anstrengung und Hartnäckigkeit zu entkommen. Meist waren sie erfolgreich. Auch für Schwarze Menschen ist Anstrengung von immenser Bedeutung. Aber sie alleine reicht nicht aus. Andere Minderheiten hatten nicht mit einem jahrhundertealten Erbe zu kämpfen; ihre kulturellen Traditionen waren nicht demselben Hass ausgesetzt; sie erlebten nicht die gleiche Hoffnungslosigkeit; und sie waren nie aufgrund ihrer Hautfarbe oder der Zugehörigkeit zu einer ›Rasse‹ ausgeschlossen, das heißt, aufgrund des schlimmsten Vorurteils, das wir kennen.

Diese Unterschiede treten nicht isoliert auf. Sie prägen unsere Gesellschaft und bedingen einander.

Präsident Lyndon B. Johnson,

Rede vor Absolventen der Howard University, 4. Juni 1965

Es gibt unter den Studenten am Morehouse College ein beliebtes Credo: »Ausreden sind Werkzeuge, die Unfähige anwenden, um Brücken ins Nirgendwo zu schlagen und Monumente der Nichtigkeit zu bauen.«[a] Wir haben keine Zeit für Ausreden. Nicht weil das bittere Vermächtnis von Sklaverei und Segregation völlig verschwunden wäre; das ist nicht der Fall. Nicht weil Rassismus und Diskriminierung nicht mehr existierten; wir wissen, dass sie das tun. Aber wir leben in einer Welt, in der alle mit allen verbunden sind, und in der ihr mit Millionen von jungen Menschen aus China und Indien und Brasilien konkurriert, deren Voraussetzungen in den meisten Fällen viel schlechter waren als eure. All diese Menschen treten zur gleichen Zeit wie ihr ins Arbeitsleben ein und niemand wird euch irgendetwas schenken. Was ihr bekommt, müsst ihr euch selbst erarbeiten. Niemand wird interessieren, wie schwierig ihr es als Jugendliche hattet. Niemand wird interessieren, ob ihr Opfer von Diskriminierung wart. Außerdem: Ihr müsst euch bewusst sein, dass das, was ihr durchgemacht habt, verblasst im Vergleich zu dem Leiden, das frühere Generationen erfahren und überwunden haben. Wenn sie das schafften, könnt ihr das auch.

Präsident Barack Obama,

Rede vor Absolventen des Morehouse College, 20. Mai 2013

Am selben Tag, an dem das Ferguson Police Department endlich den Namen des Polizeibeamten bekannt gab, der Mike Brown getötet hatte, nämlich Darren Wilson, veröffentlichte der Polizeichef Thomas Jackson ein unscharfes Video, das Brown angeblich dabei zeigte, wie er von einem kleinen Laden Zigarillos stahl. Jackson gab später zu, dass Wilson nicht wusste, dass Brown des Diebstahls verdächtigt war. Aber das war auch nicht der Grund für die Veröffentlichung des Videos. Das Video sollte Brown als suspekt darstellen. Brown sollte nicht in erster Linie als Opfer der Polizei ins öffentliche Bewusstsein eingehen. Sein Tod, so die Botschaft, könnte durchaus gerechtfertigt gewesen sein.

Browns Darstellung als möglicher Krimineller tat der Basisbewegung, die Gerechtigkeit für ihn forderte, keinen Abbruch, aber die Mainstream-Medien und die politischen Eliten wurden vorsichtiger. Hatten sie sich zunächst noch an das Thema soziale Gerechtigkeit gewagt, so warf Browns mögliche Involviertheit in eine kriminelle Handlung kurz vor seinem Tod Fragezeichen auf. War er wirklich unschuldig? Die New York Times veröffentlichte eine konfuse Geschichte über Browns Interesse an Rap und Marihuana – Interessen, die für Jugendliche seines Alters nicht unbedingt ungewöhnlich sind, ungeachtet ihrer Hautfarbe. Für die New York Times stand jedoch fest, dass Brown ›kein Engel‹ war. Monate später meinte der New-York-Times-Kolumnist Nicholas Kristof, dass der zwölf Jahre alte, von der Polizei in Cleveland ermordete Tamir Rice ein besseres Gesicht für die Bewegung gegen Polizeigewalt wäre, weil sein Tod »eindeutiger [sic] war und Menschen eher davon überzeugen kann, dass es ein Problem gibt«.[34]