24,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Czernin Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Vor über 80 Jahren begann der Spanische Bürgerkrieg und mit ihm ein markanter Einschnitt in die europäische Zeitgeschichte: Zum ersten Mal seit der Machtergreifung der Nazis 1933 wurde dem Faschismus in Europa militärisch die Stirn geboten. Der renommierte Historiker Hans Schafranek legt eine einzigartige Studie über das bisher unerforschte Schicksal der freiwilligen österreichischen Spanienkämpfer nach Ende des Bürgerkriegs vor. Mit über 600.000 Toten gilt der Spanische Bürgerkrieg (1936–1939) als Auftakt des Zweiten Weltkriegs. Freiwillige aus 53 Nationen kämpften an der Seite der Republikaner gegen den Faschismus und gegen Francisco Franco. Auf Grundlage bisher unveröffentlichter Archivquellen und zahlreicher Interviews dokumentiert und analysiert Schafranek die Schicksale der österreichischen Spanienkämpfer nach dem Bürgerkrieg: ihren politischen Alltag, die Arbeit in der Fremdenlegion, den Verbleib in den Gefängnissen und Lagern des Franco-Regimes, oder ihre Ermordung in den Konzentrationslagern des NS-Regimes.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 324

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Hans Schafranek

VON DEN PYRENÄEN NACH DACHAU UND AUSCHWITZ

Schicksale österreichischer Spanienkämpfer 1939–1945

HANS SCHAFRANEK

VON DEN PYRENÄEN NACH DACHAU UND AUSCHWITZ

Schicksale österreichischer Spanienkämpfer 1939–1945

Czernin Verlag, Wien

Gedruckt mit Unterstützung der Stadt Wien, Kultur, des Zukunftsfonds der Republik Österreich und des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus

Schafranek, Hans: Von den Pyrenäen nach Dachau und Auschwitz. Schicksale österreichischer Spanienkämpfer 1939–1945/Hans Schafranek

Wien: Czernin Verlag 2023

ISBN: 978-3-7076-0819-9

© 2023 Czernin Verlags GmbH, Wien

Redaktion und Fertigstellung: Andrea Hurton-Schafranek

Lektorat: Hannah Wustinger

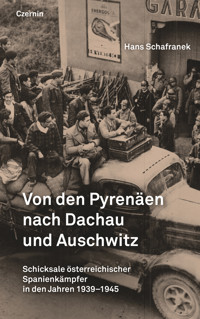

Coverfoto: Österreichische Nationalbibliothek

Covergestaltung und Satz: Mirjam Riepl

Druck: Finidr, Český Těšín

ISBN: 978-3-7076-0819-9

ISBN E-Book: 978-3-7076-0820-5

Alle Rechte vorbehalten, auch das der auszugsweisen Wiedergabe in Print- oder elektronischen Medien

INHALT

EINLEITUNG

1. IN DEN FRANZÖSISCHEN INTERNIERUNGSLAGERN 1939–1942

1.1. St. Cyprien – Argelès – Gurs: Lebensverhältnisse, politische Organisation, kulturelle Aktivitäten

1.2 Politische Konflikte

1.2.1 Revolutionäre Sozialisten (RS) – KP

1.2.2 Die Auseinandersetzungen um die 9. Kompanie

1.3 Individuelle Heimkehrer 1939

1.4 Divide et impera: Die Entwicklungen in Frankreich nach 1940 und das Lager Le Vernet

1.5 Die Kundt-Kommission und ihre fatalen Auswirkungen: Die Repatriierung ins Deutsche Reich

2. SPANIENKÄMPFER IN DER FREMDENLEGION UND IN DEN PRESTATAIRES-KOMPANIEN

3. ÖSTERREICHISCHE SPANIENKÄMPFER IN DEN GEFÄNGNISSEN UND KONZENTRATIONSLAGERN DES FRANCO-REGIMES

4. SPANIENKÄMPFER IM UNTERGRUND UND IN DER RÉSISTANCE

5. ENDSTATION KZ

QUELLENVERZEICHNIS

Archivalien

Oral-History-Zeugnisse

Unveröffentlichte Manuskripte – zu Publikationen

Publikationen

Zeitschriften und Zeitungen

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

EINLEITUNG

Trotz der über 80-jährigen zeitlichen Distanz hat der Spanische Bürgerkrieg bis heute nichts von seiner Faszination und Brisanz verloren. Die Literatur zu diesem Einschnitt der europäischen Zeitgeschichte ist mittlerweile unüberschaubar, kaum mehr zu überblicken. Dieses nachhaltige Interesse hat viele Gründe.

Zurecht wurde und wird der Spanische Bürgerkrieg als Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs klassifiziert. Kein anderer militärischer Konflikt jenseits der Weltkriege forderte in Europa während des 20. Jahrhunderts eine derart hohe Anzahl an Todesopfern (etwa 600.000). Zum ersten Mal seit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wurde dem Faschismus in Europa in einem großflächigen Rahmen militärisch die Stirn geboten. Zudem bestand die Achse zwischen dem NS-Regime und dem faschistischen Italien ihre erste große »Bewährungsprobe«. Weiters steht der Spanische Bürgerkrieg symbolisch für den Beginn des systematischen Luftkriegs gegen die Zivilbevölkerung, nicht umsonst hat Pablo Picassos Bild Guernica weltweite Berühmtheit erlangt. Von womöglich noch größerer Bedeutung als die bereits angeführten Aspekte ist jedoch die Dimension des internationalen Engagements jener Kräfte, die sich dem Franco-Regime und seinen faschistischen Verbündeten politisch und militärisch widersetzten.

An der Seite des republikanischen Spanien kämpften Freiwillige aus 53 Nationen, vorwiegend Angehörige der Internationalen Brigaden. Auf republikanischer Seite manifestierte sich auch eine enorme Diversität sozialer und politischer Faktoren: Faschismus kontra soziale Revolution, Faschismus kontra bürgerliche Demokratie. Dies führte zu der unglaublichen Vielschichtigkeit der politischen Konzepte, die sich gegenseitig bekämpften: kommunistische Partei Spaniens bzw. Kataloniens, Linkssozialisten, Anarchisten, Anarchosyndikalisten sowie die Bekämpfung aller sozialrevolutionären Tendenzen durch die kommunistische Partei. In Spanien kämpften auch Tausende Freiwillige aus vielen Ländern, die nicht den Internationalen Brigaden (IB) angehörten, sondern einer dieser in Spanien agierenden politischen Kräfte assoziiert waren.

Weitgehend unerforscht hingegen ist die Periode nach dem Bürgerkrieg. Diese Forschungslücke schließt dieses Buch, besonders in Hinblick auf die Schicksale österreichischer Spanienkämpfer.

Die vorliegende Studie stützt sich zum größten Teil auf unveröffentlichte Archivquellen und Oral-History-Zeugnisse, wodurch historiografisches Neuland betreten wurde. Diese und die im Folgenden häufig zitierten Interviews mit österreichischen Teilnehmern des Spanischen Bürgerkrieges wurden vom Verfasser zum größten Teil bereits in den Jahren 1982 bis 1985 durchgeführt. In manchen Fällen dauerten die Interviews bis zu 25 Stunden (Josef Meisel, Lajos Falusi, Hans Scheifele, Karl Bauer, Bruno Furch, Emanuel Edel). Ausnahmslos alle interviewten Spanienkämpfer sind mittlerweile verstorben, sodass ihren Zeugnissen ein besonderer Wert zukommt. Bis auf wenige Ausnahmen liegen die Interviews in transkribierter Form vor (annähernd 7.000 maschinschriftliche Seiten). Ein Verzeichnis der 46 vom Verfasser interviewten Personen findet sich bei Hans Landauer und Erich Hackl im Lexikon der österreichischen Spanienkämpfer.1 Diese Interviews werden hier inhaltlich – im Kontext übergeordneter zeitgeschichtlicher Fragestellungen für den Zeitraum von 1939 bis 1945 – erstmals systematisch ausgewertet, da die Angaben im Spanienkämpfer-Lexikon lediglich kurze biografische Eckdaten enthalten, die zudem häufig anderen Quellen entstammen.

Hans SchafranekWien, im September 2022

1 Hans Landauer/ErichHackl, Lexikon der österreichischen Spanienkämpfer 1936–1939, Wien 2008, S. 267 ff.

1.

IN DEN FRANZÖSISCHEN INTERNIERUNGSLAGERN 1939–1942

1.1. St. Cyprien – Argelès – Gurs: Lebensverhältnisse, politische Organisation, kulturelle Aktivitäten

Am 9. Februar 1939 überschritten die Reste der Internationalen Brigaden bei Portbou/Cerbère, oder weiter im Landesinneren bei La Jonquera/Le Perthus, die spanisch-französische Grenze – unter ihnen etwa 500 Österreicher. Teils in Viererreihen marschierend, die Hand zur Faust geballt, unterwarfen sich die erschöpften Soldaten beim Grenzübertritt ein letztes Mal dem militärischen Ritual, bevor sie, von der Garde Mobile mit Gummiknüppeln in der Hand erwartet, den Weg in eine ungewisse Zukunft antraten.

Der Empfang, den ihnen die paramilitärische Polizeitruppe bereitete, war feindselig und schikanös, tausend Paar Reserveschuhe, die von der spanischen Regierung zur Verfügung gestellt worden waren, wurden konfisziert.2 »Allez, Allez!« – mit diesem Ruf trieben Mobilgardisten, marokkanische Spahis (berittene Kolonialsoldaten) und Senegalesen die übermüdeten Interbrigadisten und Zehntausende katalanische Soldaten des Ejercito del Este (»Ost-Armee«) entlang aller in Richtung Perpignan führenden Straßen zu ihren jeweiligen Bestimmungsorten.3 Für etwa 80 % der Österreicher4 und das Gros der übrigen Internationalen war dies, nach einem 42 Kilometer langen Gewaltmarsch, das Lager St. Cyprien im Département Pyrénées-Orientales.

Ebenso wie das acht Kilometer entfernte Camp d’accueil in Argelès-sur-Mer, in das etwa 100 bis 150 österreichische Interbrigadisten verschlagen wurden,5 wies auch das Lager St. Cyprien keinerlei Infrastruktur auf. Wie als Hohn für die Internierten befand es sich in unmittelbarer Nachbarschaft zahlreicher im Winter leerstehender Luxusvillen reicher Franzosen. Es bildete ein von drei Seiten mit Stacheldraht umzäuntes Areal aus Sanddünen, direkt dem Meer vorgelagert. Das Lager umfasste drei große Abteilungen, die ebenfalls durch Stacheldrahtverhaue voneinander abgetrennt waren. In eine Abteilung pferchte man Internationale, die zweite war für spanische Soldaten bestimmt, und in der dritten vegetierten Tausende Frauen und Kinder.6

Die Eindrücke der ersten Tage und Wochen sind durch viele schriftliche und mündliche Zeugnisse von ehemaligen Internierten überliefert. In einer bereits 1939 von den österreichischen Spanienkämpfern verfassten Broschüre heißt es zum Beispiel: »Hinterm Stacheldraht lagen Kolonialtruppen am schussbereiten Maschinengewehr (…). Unser Nachtlager war ein Sandloch, Läuse gab es mehr als Essen. Ein kalter, stechender Wind pfiff, und auf den Hügeln, den Vorbergen der Pyrenäen, lag der Schnee. Viele Kameraden hatten noch offene Wunden (…). Wo wir gerade standen, ließen wir uns nieder, unsere paar Habseligkeiten neben uns in den Sand werfend. Trotz der großen Erschöpfung konnten wir nicht schlafen, da uns der eisige Frost daran hinderte (…). Schon am frühen Morgen weckte uns der nagende Hunger. Wir hatten am vorigen Tag nichts gegessen, jetzt bekamen wir für jeden Mann einen Viertel Laib Brot. Drei Tage blieb es bei dieser täglichen Ration – sonst nichts.«7

Die von der Armee gelieferten, äußerst knapp bemessenen Brotrationen wurden über den Zaun in das Lager geworfen. Eine Zeit lang gab es mittags fünf Datteln, und über Wochen hinweg mussten sich die meisten Internationalen von einer wässrigen Suppe ernähren, in der einige Garbanzos (Kichererbsen) schwammen.8 Angesichts dieses allgemeinen Elends fielen vereinzelte Möglichkeiten einer besseren Lebensmittelversorgung innerhalb der österreichischen Gruppe umso mehr auf und schufen, wenn sie zudem in provokanter Weise zur Schau gestellt wurden, entsprechende Reibereien und Konflikte.9

Einige Wochen hindurch kampierte das Gros der Internierten im Freien, erst Mitte März, als schon viele mit Rheumatismus und Gelenksentzündungen in der rasch installierten Spitalsbaracke lagen, lieferten die Franzosen Bretter und Wellbleche, aus denen die Spanienkämpfer primitive Hütten bauten, oft nicht mehr als einen Windschutz.10

Auch die hygienischen Verhältnisse spotteten jeder Beschreibung. Viele Lagerinsassen verrichteten trotz der Kälte ihre Notdurft ins Meer, bis nach und nach einige Latrinen in der Nähe des Strandes errichtet wurden.

Diese erdrückenden materiellen Verhältnisse, die auch Depressionen und andere psychische Erkrankungen bei den Internierten verursachten,11 wurden lediglich durch die bald einsetzenden Hilfsaktionen von Unterstützungskomitees und Einzelpersonen ein wenig abgemildert. Diese Aktionen wurden zum Teil durch das Ende 1938 in Paris gegründete »Hilfskomitee für die ehemaligen deutschen und österreichischen Kämpfer in der spanischen Volksarmee« koordiniert, dem verschiedene sozialdemokratische Politiker (z. B. Julius Deutsch, Rudolf Breitscheid, Friedrich Stampfer), KPD-Funktionäre (Franz Dahlem, Heiner Rau, Hans Kahle) und Schriftsteller (Ludwig Renn, Leonhard Frank, Gustav Regler) angehörten. Das Komitee sammelte Kleidungsstücke für die Spanienkämpfer und schickte Pakete mit Lebensmitteln, Tabak, Büchern und bescheidene Geldsummen, die im Lager verteilt wurden.12 Nicht alle »Liebesgaben«, wie man diese dringend benötigten Sendungen nannte, erreichten die Empfänger. Ernst Braun aus dem Grupo de Socialistas Alemánes y Austríacos beklagte sich beispielsweise in einem Schreiben an Julius Deutsch darüber, dass 350 Kilogramm Seife, 250 Kilogramm Rasierseife usw. nicht angekommen seien.13

Neben dem genannten Komitee, dessen Tätigkeit bald durch lagerinterne Konflikte und parteipolitische Auseinandersetzungen in der deutschen Emigration teilweise verhindert wurde, sprangen vor allem französische Gewerkschaften durch Spendensammlungen und Lebensmittelsendungen in die Bresche.14 Manche österreichische Spanienkämpfer erhielten kleine Zubußen, da etliche Franzosen und Engländer Patenschaften für sie übernahmen.15

Alle Berichte belegen übereinstimmend, dass die Organisation von Fluchtversuchen aus St. Cyprien Anfang 1939 keine großen Probleme aufwarf. In manchen Fällen genügte es, ein Loch in den Stacheldraht zu schneiden und die – meist als etwas einfältig geschilderten – senegalesischen Wachen abzulenken. Eine andere Möglichkeit bestand darin, ins offene Meer hinauszuschwimmen und außerhalb des Lagerbereiches wieder an Land zu gehen. Dazu musste man freilich körperlich ziemlich abgehärtet und fit sein. Da es keine Zählappelle gab und die Franzosen keinen genauen Überblick über die Internierten besaßen, barg ein Fluchtversuch – anders als in späteren Phasen – kaum das Risiko von Repressalien gegen die übrigen Lagerinsassen.

Trotz dieser vergleichsweise günstigen Voraussetzungen flüchteten nur sehr wenige österreichische Interbrigadisten aus St. Cyprien, da »individuelle Lösungen« unter den mehrheitlich kommunistisch orientierten Lagerinsassen als verpönt galten und sie mit keiner parteilichen Unterstützung von außen rechnen konnten. Eine solche nichtautorisierte Flucht verübte z. B. Dr. Ernst Amann, ein Arzt, der nach der Evakuierung etlicher Schwerkranker ins Spital von Perpignan nicht mehr ins Lager zurückkehrte.16

Anders verhielt es sich bei Funktionären, die Parteiaufträge erhielten und deshalb aus dem Lager geschleust wurden. Hier wären besonders Ferdinand Panzenböck und Josef Kompein anzuführen, zwei Absolventen der internationalen Lenin-Schule in Moskau,17 die in Spanien dem Parteikomitee der österreichischen Interbrigadisten angehört hatten und in die Schweiz bzw. nach Schweden beordert wurden.18 Als Fluchthelfer machte sich insbesondere Josef Vocilka einen Namen, ein stalinistischer Haudegen, dem, ob seiner Verwegenheit in Spanien, Frankreich und später im KZ Dachau, schon zu Lebzeiten ein legendärer Ruf vorauseilte.19

Von Anfang an herrschte unter den kommunistischen Spanienkämpfern im Lager eine sehr straffe Organisationsstruktur. Sie war noch so stark vom militärischen Zentralismus und dem Kommandoton vergangener Tage geprägt, dass sich sogar die führenden Parteiinstanzen der KPÖ in Paris zu einer Rüge veranlasst sahen.20 Aufgrund des Abganges der beiden zuvor genannten Funktionäre und der Trennung von den militärisch-politischen Kadern konstituierte sich in St. Cyprien eine neue, aus drei Personen bestehende illegale Leitung. Sie bestand auch später in dem der 18. Militärregion unterstehenden, im März und April 1939 errichteten Lager in Gurs weiter und trug bis zum Frühjahr 1940 für alle politischen Entscheidungen die Verantwortung. Zum politischen Leiter (Polleiter) wurde der aus Steyr stammende Lenin-Schüler Franz Brandstätter bestimmt, als Parteisekretär fungierte Alois Peter, und als Kassier Otto Kustka.21 In Gurs kamen noch Hermann Peczenik und bis zu ihrer Emigration nach England bzw. in die Sowjetunion Franz Pixner, Leopold Spira sowie Johann Eichinger (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Funktionär der Revolutionären Sozialisten (RS) in Gurs) hinzu.22 Als Parallelstruktur kristallisierte sich eine legale, gegenüber den französischen Behörden als Interessensvertretung der österreichischen Spanienkämpfer auftretende Leitung heraus, die in Gurs schärfere Konturen annahm und uns hier noch beschäftigen wird.

Die illegale Leitung in Gurs. V. li. n. re., hinten: Hermann Peczenik, Franz Brandstätter, Otto Kustka, Franz Pixner; vorne: Alois Peter, Johann Eichinger, Leopold Spira.

Eine unbestimmte Anzahl von Spanienkämpfern entging dem zermürbenden Lagerdasein. Neben den teils legal, teils illegal lebenden KP-Spitzenfunktionären handelte es sich dabei vor allem um jene Personen, die wegen schwerer Verwundungen oder Krankheiten als nicht mehr fronttauglich eingestuft und deshalb bereits 1938 nach Frankreich evakuiert worden waren. Eine etwa zwanzigköpfige Gruppe, der u. a. Franz Petuelli, Alfred Siebenhirt und Josef Engel angehörten, erhielt von der Pariser Polizeipräfektur Personalpapiere ausgestellt, die sie zum Aufenthalt innerhalb des Département Charente berechtigte. Die Mitglieder dieses kleinen Kollektivs ließen sich in der Kleinstadt Angoulême nieder, wo sie bei französischen KP-Sympathisanten untergebracht waren, die ihnen zum Teil relativ gut bezahlte Arbeitsstellen vermittelten. Im Gegensatz zum Gros der übrigen Emigranten blieben sie auch bei Kriegsausbruch von polizeilicher Willkür unbehelligt. Dies änderte sich im Mai 1940. Beim Näherrücken der deutschen Armee als »feindliche Ausländer« verhaftet, wurden sie nach La Braconne, in ein Lager für Zivilinternierte, überstellt.23

Eine Handvoll Österreicher, die unter denselben Voraussetzungen nach Frankreich zurückgekehrt waren, erhielt Mitte Oktober 1938 überraschend einen Ausweisungsbescheid der Pariser Polizei. Max Bair, dessen Spanienaufenthalt durch Egon Erwin Kischs Erzählung Die drei Kühe einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangte, fand daraufhin mit einigen seiner Genossen im Altersheim von Brive-la-Gaillarde Unterschlupf, anschließend arbeitete er auf einem großen Gut in Corrèze als Bauernknecht, bis er im April 1939 Frankreich verlassen und in die Sowjetunion emigrieren konnte.24

Josef Schneeweiss, der im Februar 1939 mit der KPÖ brach, kam nach sechswöchigem Aufenthalt in Argelès in das Internierungslager Barcarès, wo er als Krankenpfleger im Lagerspital arbeitete. Seine Freunde in England bemühten sich, ihm ein Visum zu verschaffen. Über die Vermittlung von Angel Guest, die er bereits aus Kriegszeiten kannte, kam er durch die Intervention des britischen Hilfskomitees für spanische Flüchtlinge in Narbonne am 4. August 1939 frei und wollte nach England emigrieren, was durch den Kriegsausbruch jedoch unmöglich wurde. Um einer neuerlichen Internierung zu entgehen, meldete er sich nicht bei der Polizei und blieb in dem von englischen Quäkern geführten Heim in Narbonne. Als dieses geschlossen wurde, fuhren die spanischen Flüchtlinge nach Montauban, da ihnen der dortige Präfekt, ein Freimaurer, gewogen war. Als »naturalisierter Spanier« arbeitete Schneeweiss anschließend in einem kriegswichtigen Betrieb, der Pulverfabrik in Toulouse. Obwohl er keinerlei Papiere besaß und der von Militär und Werkspolizei bewachte Großbetrieb unter der Kontrolle des Deuxième Bureau (des französischen Geheimdiensts) stand, konnte Schneeweiss dort ein halbes Jahr lang arbeiten, bis er am 29. April 1940 verhaftet wurde.25

Allein in Baccares, Argelès und St. Cyprien blickten 143.000 spanische Republikaner einer trostlosen Zukunft entgegen, obwohl sich ihre Zahl bis zum Frühjahr 1939 erheblich verringert hatte. Eine unbekannte, aber vermutlich recht hoch zu veranschlagende Anzahl an Internierten erlag in den ersten Monaten dem Hunger, dem Typhus und anderen Krankheiten.

Die Regierung Daladier demonstrierte an den Spanien-Flüchtlingen, dass Frankreichs traditioneller Ruf als klassisches Asylland 1939 zu einer bloßen Chimäre geworden war. Nachdem sie am 27. Februar – vier Wochen vor dem Fall Madrids – das Franco-Regime anerkannt hatte, verstärkte sie den Druck auf die Lagerinsassen, sich repatriieren zu lassen. Ein elendes Vegetieren hinter Stacheldraht und den Hungertod vor Augen, kehrten viele mehr oder minder freiwillig nach Spanien zurück. Tausende Republikaner wurden aber nicht einmal vor diese »Wahl« gestellt, sondern zwangsweise repatriiert, was z. B. für die Angehörigen der (kommunistischen) Division Lìster sowie der (anarchistischen) 26. Division (d. h. der ehemaligen Columna Durruti) ein fast automatisches Todesurteil ohne Gerichtsverfahren bedeutete.26

Im Internierungslager Gurs, Sommer 1939: links Hans Elmenreich, rechts Johann Bily.

Verglichen mit den katastrophalen Zuständen in den am Mittelmeer gelegenen Lagern, bedeutete eine Verlegung in das Lager Gurs eine geringfügige Verbesserung. Der erste Transport mit 980 Basken kam am 5. April an, gefolgt von spanischen Fliegern, weiteren Basken und Spaniern. Seine symbolhafte Bedeutung aber erlangte dieses unweit von Oloron-Sainte-Marie im Département Pyrénées-Atlantiques, einer äußerst regenreichen Gegend am Fuß der westlichen Pyrenäen, gebaute Lager durch die Internierung der numerisch stärksten und am straffsten organisierten Gruppe: Sie bestand aus annähernd 6.000 Interbrigadisten, unter denen über 50 Nationen vertreten waren. Das Gros der Österreicher und Deutschen traf, aus St. Cyprien bzw. Argelès kommend, am 20. April in Gurs ein. Bereits drei Wochen später hatte das Lager mit insgesamt 18.985 Insassen seine vorgesehene Personenanzahl erreicht.27 Unter den »Internationalen«28 stellten folgende Nationen die stärksten Kontingente:

Polen

950

Italiener

872

Deutsche

735

Tschechoslowaken

600

Österreicher

483

Jugoslawen

372

Portugiesen

332

Ungarn

163

Rumänen

160

Bulgaren

141

Argentinier

10229

Das Lager Gurs war von einem dreifachen Stacheldrahtzaun umgeben und bestand aus 15 sogenannten îlots (Inseln), die ihrerseits durch Stacheldraht voneinander abgetrennt, jedoch über eine in der Mitte verlaufende asphaltierte Lagerstraße erreichbar waren. Jedes îlot umfasste 25 primitive Holzbaracken für jeweils ca. 60 Personen, die teilweise mit Strohsäcken ausgestattet waren (anfangs waren lediglich Strohbüschel ausgestreut worden), jedoch keinerlei Mobiliar aufwiesen – dieses musste von den Barackenbewohnern zum Teil auf abenteuerliche Weise erst organisiert werden. Ferner gab es in den einzelnen îlots jeweils eine kleine Sanitätsbaracke und eine von den Internierten in Selbstverwaltung betriebene Küche.30

V. li. n. re.: Leopold Hornik, Friedrich Pillwein, Ludwig Beer, Eduard Schaller, Viktor Völkl, Friedrich Weissenbeck beim Bau eines Volleyballplatzes.

Aufgrund der unzureichenden und eintönigen Ernährung häuften sich die Fälle von Skorbut und ähnlichen Mangelkrankheiten. Die offiziellen Verpflegungssätze31 bestanden nur auf dem Papier. Über Wochen hindurch gab es abwechselnd nur Reis, steinharte Garbanzos oder gesalzenen Stockfisch, dann wiederum über einen längeren Zeitraum halbverfaulte Kürbisse, Rüben oder Topinambur, ein damals vor allem als Viehfutter verwendetes Knollengewächs.32

Auch die sonstigen Lebensverhältnisse gaben Anlass zur Besorgnis, was sogar den kommandierenden General der zuständigen Militärregion im Juni 1939 zu der Feststellung veranlasste, um Ruhe und Ordnung im Lager aufrechtzuerhalten, sei es dringend notwendig, den Internierten Strohsäcke, Wolldecken, Wäsche, warme Kleidung und Schuhe zur Verfügung zu stellen. Viele der Betroffenen verfügten bis dahin lediglich über ihre zerschlissenen Uniformen aus dem Spanischen Bürgerkrieg.33

Eine Verbesserung der hygienischen Verhältnisse ließ bis Juli auf sich warten, da erst zu diesem Zeitpunkt die in acht Baracken installierten Duschen funktionsfähig waren.34 Die medizinische Versorgung lag fast ausschließlich in den Händen der internierten Ärzte, wobei – unter den Österreichern – besonders Dr. Emanuel Edel hervorzuheben wäre, dessen Sanitätsstation bald den Ruf einer Musterbaracke genoss; als Politkommissar assistierte ihm der Gmundner Mathias Hitzenberger.35

Die österreichischen Spanienkämpfer, deren Zahl im Jahr 1939 zwischen 415 und 483 schwankte, bewohnten acht Baracken im îlot I, das auch die deutschen (610–735) und die etwa 80 kubanischen Interbrigadisten beherbergte.36 Jede Baracke verfügte über einen Verantwortlichen, der in der Regel auch als Obmann des jeweiligen kleinen Parteikomitees fungierte und zur Mitarbeit an der KPÖ-Lagerleitung herangezogen wurde (ohne dieser formell anzugehören), woraus sich eine Verklammerung zwischen den legalen und illegalen Organisationsstrukturen ergab.37 Bei den Deutschen und wahrscheinlich auch den Österreichern wurden mehrere Baracken jeweils zu einer Kompanie zusammengefasst.

In der quasi offiziellen, auch gegenüber den französischen Behörden verantwortlichen Leitung des îlots I spielte der KPD-Funktionär Ernst Buschmann eine maßgebliche Rolle. Die Gesamtleitung des internationalen Lagers (îlots G, H, I, J) teilten sich der jugoslawische Kommunist Ljubo Ilic und der brasilianische Major Francisco Gay, ein Teilnehmer an der legendären Kolonne von Carlos Prestes.38

Als wichtigste Instanz zwischen den Kompanien und der îlots-Führung agierten die offiziellen nationalen Lagerleitungen, die bei kleineren nationalen Gruppen (z. B. Mexikaner, Chilenen, Peruaner) wahrscheinlich nach Sprachgruppen zusammengefasst wurden.

Der österreichischen Lagerleitung gehörten folgende Spanienkämpfer an: Rudolf Friemel, Max Wrulich, Johann Eichinger, Hans Hertl, Paul Jellinek, Hermann Langbein, Leopold Malina, Julius Schindler, Walter Wachs, Fritz Tränkler, Leo Engelmann, Julius Feidl und einige andere.39 Die drei Erstgenannten waren RS-Mitglieder, alle Übrigen KPÖ-Funktionäre. Der Sekretär der (illegalen) Parteileitung in Gurs beschrieb den Rahmen, in dem der besagte Personenkreis agierte, folgendermaßen: »Ihre Aufgabe war es, mit den französischen Stellen zu verhandeln, Kontakte zu Hilfsorganisationen in England, der Schweiz und Frankreich herzustellen, eintreffende Lebensmittel-, Tabak- und Geldsendungen gerecht zu verteilen und schließlich, sich um alle Sorgen, Wünsche und eventuelle Beschwerden der Österreicher zu kümmern.«40

Die österreichische Lagerleitung in Gurs. V. li. n. re., hinten: Hermann Langbein, Hermann Peczenik, Johann Hertl, Franz Rantschl; vorne: Max Umschweif, Walter Wachs, Leopold Malina.

Tagespolitische Informationen bezog das Gros der österreichischen Internierten überwiegend aus der Dépêche de Toulouse, einer bürgerlichen Zeitung mit liberalem Anstrich, die ebenso abonniert werden konnte wie das PCF-Zentralorgan L’Humanité41 und die in Basel dreimal wöchentlich erscheinende Komintern-Zeitung Rundschau.42 Einzelne Nummern der L’Humanité wurden allerdings von der Militärzensur beschlagnahmt.43 Umfangreichere Texte, die als politisches Schulungsmaterial Verwendung fanden, kamen teils in Form von gedruckten Tarnbroschüren legal ins Lager, teils wurden sie hineingeschmuggelt.

Die wichtigsten Schriften, an denen sich die deutschen und österreichischen KP-Funktionäre vor Kriegsausbruch orientierten, waren die von der sogenannten »Berner Konferenz«. Von 30. Jänner bis 1. Februar 1939 fand unter Beteiligung des KPÖ-Vorsitzenden Johann Koplenig in Draveil bei Juvisy (südlich von Paris gelegen) eine von der KPD organisierte Tagung statt, die aus Tarnungsgründen als »Berner Konferenz« bezeichnet wurde und unter diesem Namen in die Geschichte der KPD einging.44

Regen Diskussionsstoff boten ferner die außenpolitischen Beschlüsse und Thesen des XVIII. Parteitages der KPdSU im März 1939. Bei der von manchen österreichischen Spanienkämpfern aufgestellten Behauptung, kritische Untertöne gegen die Westmächte, die in den Reden Stalins, Molotows oder Zhdanows zu hören waren, seien schon als eine partielle Vorwegnahme des deutsch-sowjetischen Paktes vom 23. August 1939 gedeutet worden,45 dürfte es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um eine Rückprojizierung handeln, um im Nachhinein den Schock zu relativieren, der durch diesen Pakt ausgelöst wurde.

In kleinen Zirkeln abgehalten, erfassten politische Schulungen das Gros der KP-Mitglieder in Gurs. Neben den schon erwähnten Themenstellungen zog man als Schulungsgrundlage für das Kollektiv vor allem einen »Klassiker« plumpster stalinistischer Geschichtsfälschung heran, in dessen Geist von 1938 bis 1956 Millionen KP-Mitglieder in aller Welt »erzogen« wurden: den Kurzen Lehrgang der Geschichte der KPdSU (B).46

Ein weiterer Zweig der politischen Tätigkeit bestand im Anfertigen von Wandzeitungen und der Herausgabe einer eigenen österreichischen Lagerzeitung, der Lagerstimme, durch die offizielle Leitung. Während die Wandzeitungen in erster Linie die alltäglichen Aspekte des Barackenlebens widerspiegelten, beschäftigte sich die Lagerstimme, deren erste handgeschriebene Nummer bereits am 20. März 1939 in St. Cyprien verfasst worden war, auch mit politischen Fragen, die über den engen Lagerbereich hinausgingen. In Gurs verfügte die Lagerleitung über eine Schreibmaschine, und bis zum Kriegsausbruch erschien ihr Informationsblatt, von dem nur wenige Exemplare erhalten geblieben sind, täglich.47

Eine Wandzeitung im Lager.

Da sich die französische Kommandantur, das Bewachungspersonal und die Vertreter des Deuxième Bureau zumindest bis Kriegsausbruch kaum in die internen politischen Belange der Österreicher und Deutschen einmischten,48 konnten diese politischen Schulungszirkel wie auch die in kleinem Kreis häufig stattfindenden Parteiversammlungen ohne allzu strikte Vorsichtsmaßnahmen abgehalten werden, wenn man sie auch nicht gerade öffentlich ankündigte.49

Eine ausgesprochen willkürliche Praxis herrschte in der Frage der Besuche. Es oblag ganz dem jeweiligen Ermessen der Militärbehörden, ob Besuche gestattet wurden oder nicht.50 Verwandte, die aus dem Ausland gekommen waren, erhielten eine viertelstündige Sprechzeit, bei Besuchen aus Frankreich unterbrach die Garde Mobile das Gespräch in der Besuchsbaracke oft schon nach wenigen Minuten. Auch mussten Personen, die den weiten Weg ins Lager nicht scheuten, häufig mit polizeilicher Überwachung rechnen.51

Trotz dieser Beschränkungen und Schikanen funktionierte der Kurierdienst zwischen den gefangenen Österreichern und dem in Paris befindlichen Zentralkomitee (ZK) der KPÖ recht zuverlässig, und die auf Zigarettenpapier geschriebenen internen Mitteilungen erreichten fast immer ihre Adressaten.52 Bei den Deutschen stieß das illegale Kommunikationssystem zeitweilig auf größere Schwierigkeiten, sodass sie teilweise in das österreichische Verbindungsnetz miteinbezogen wurden.53 Als Kuriere setzte das ZK vor allem Frauen ein, die während des Spanischen Bürgerkrieges im Sanitätsdienst oder im internationalen Spanien-Apparat Erfahrungen gesammelt hatten, wie z. B. Gerti Schindel, Mela Ernst usw.54

Zehn Tage nach der Einlieferung der Interbrigadisten gestalteten sich die Feiern zum 1. Mai als kleine politische Demonstrationen. Während die Deutschen innerhalb der Baracke verschiedene Veranstaltungen durchführten und die Italiener sich mit roten Halstüchern präsentierten, führten die Österreicher, mit nackten Oberkörpern und in kurzen weißen Hosen, ein Schauturnen durch. Als Vorturner betätigte sich Hans Hertl, der das österreichische Kollektiv auch zur täglichen Morgengymnastik und anderen sportlichen Tätigkeiten animierte.55

Das Verhältnis zwischen Kommandantur bzw. Wachmannschaften und Spanienkämpfern wies einige Differenzierungen auf und war zum Teil durch die politischen Rahmenbedingungen bestimmt. Die politisch rechtsstehende Garde Mobile, seit jeher eine zur Bekämpfung des »inneren Feindes« gedrillte paramilitärische Polizeitruppe, behandelte, von vereinzelten Fällen abgesehen, die Internierten mit offener Feindseligkeit oder bestenfalls kühler Herablassung. Ein wesentlich besseres Verhältnis bestand zu dem im Lager stationierten, gleichfalls zur Bewachung eingeteilten Pyrenäen-Jäger-Bataillon, das als politisch »unzuverlässig« eingestuft wurde und zum Teil sogar insgeheim mit den Gefangenen sympathisierte. Über die »Pyrenäen-Jäger« konnten die Männer hinter dem Stacheldraht manch wertvolle Information bekommen, was sich vor allem angesichts der Beschneidung der Kommunikationsmöglichkeiten nach September 1939 als hilfreich erwies.56 Auch bei der Organisation von Fluchtversuchen konnte man teilweise auf die Mitwirkung dieser Soldaten zählen.57

Linolschnitt, der im Rahmen der kulturellen Aktivitäten in Gurs entstanden ist.

Die Lagerinsassen in Gurs mussten keine Arbeiten verrichten, sodass sie relativ viele eigene Initiativen realisieren konnten, vor allem auf dem kulturpolitischen Sektor. Einen herausragenden Platz nahm dabei die auf Anregung von Leopold Spira gegründete »Österreichische Volkshochschule Gurs« ein, die unter der Leitung Hermann Langbeins am 7. Juni 1939 ihren Betrieb aufnahm. Diese Schule, deren Kurse im ersten Semester von 153, im zweiten von 292 österreichischen Spanienkämpfern besucht wurden, knüpfte bewusst an die Tradition des Volkshochschulwesens der Ersten Republik an und stand unter der alten sozialdemokratischen Devise: »Wissen ist Macht!«58

Zeichnungen aus der VHS Gurs.

Der kollektive sozialisationsgeschichtliche Hintergrund in den Biografien vieler österreichischer Interbrigadisten lässt eine solche Kontinuität als durchaus verständlich erscheinen. Mit wenigen Ausnahmen erst im Zuge der Februarkämpfe 1934 zur damals illegalen KPÖ gestoßen, hatten die meisten österreichischen Spanienkämpfer sozialdemokratische Jugend- und Kulturorganisationen durchlaufen und waren von diesen nicht unwesentlich geprägt worden.

Neben der Aufgabe, den zumeist aus proletarischen Milieus stammenden Kursteilnehmern, die oft nur über eine mangelhafte schulische Ausbildung verfügten, bestimmte Kenntnisse zu vermitteln, setzte sich die österreichische Volkshochschule Gurs noch andere Ziele. Sie diente als eine Art Beschäftigungstherapie, da die Gefahr eines Lagerkollers, psychischer Zusammenbrüche oder anderer Formen von »Demoralisierung«, wie es im kommunistischen Jargon hieß, bei vielen Internierten angesichts der Unmöglichkeit, das Lager in absehbarer Zeit zu verlassen, eine nicht zu unterschätzende Bedrohung darstellten. Eine weitere Funktion bestand darin, in der öffentlichen Meinung der Westmächte vor allem das von der reaktionären französischen Presse gezeichnete Bild zu korrigieren, in dem die Interbrigadisten vorwiegend als Abenteurer und Landsknechte figurierten.59

Der Unterricht an der VHS Gurs wurde während der ersten Monate im Freien, zwischen zwei Baracken abgehalten. Aufgrund des Holzmangels mussten die 13 Bankreihen, die 200 Kursteilnehmern Sitzplätze boten, ebenso wie das Podium aus Erde errichtet werden. Im Herbst 1939 übersiedelte die Schule in eine Baracke.

Folgende Gegenstände wurden unterrichtet: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Geografie, Physik, Stenografie, Turnen und Geschichte. Als Lehrer waren u. a. der Jurist Heinrich Dürmayer, der Arzt Hans Landesberg, der Medizinstudent Walter Wachs und der Philosophiestudent Leopold Spira tätig.60 Der rege Zulauf zog eine baldige Erweiterung des Unterrichtsprogrammes nach sich. Rudolf Had hielt Vorträge über Militärtheorie und Artillerie-Ballistik, Lajos Falusi und Alfred Rettenbacher leiteten Mathematik-Kurse, Franz Haiderer machte seine Schüler mit Esperanto vertraut.61 Neben dem regulären Kursprogramm fanden auch Abendvorträge über Philosophie, die Kultur der Antike und deutsche Literatur statt.62 Da anfänglich keinerlei Lehrbehelfe zur Verfügung standen, waren Lehrer und Schüler auf Spenden angewiesen, die auch bald – von Einzelpersonen und Institutionen aus England und Frankreich – in großer Zahl eintrafen.

Der Spanienkämpfer Hermann Langbein leitete die VHS in Gurs.

Für die Publizität im Ausland sorgte nicht bloß die bis Kriegsausbruch relativ ungehinderte schriftliche Kommunikation, sondern in erster Linie eine in Gurs hergestellte, hektografierte Broschüre, die in mehreren hundert Exemplaren verschickt wurde.63 Der nach England emigrierte Statistiker Walther Schiff, ehemals leitender Funktionär der Wiener VHS, sprach den Österreichern in Gurs höchste Anerkennung aus: »Es ist ganz bewundernswürdig, dass Sie und Ihre Kameraden nach dem, was Sie erlebt haben, den Mut nicht sinken lassen; dass Sie, ungebrochen, noch die innere Möglichkeit, die Kraft haben, eine solche Kulturarbeit zu leisten. Das ist ein Beweis von Festigkeit der Überzeugung und von Glauben an die Zukunft, die wirklich erhebend sind.«64

Die Verantwortung für die gesamte Kulturarbeit und die entsprechende Kommunikation mit der Außenwelt lag bei der überwiegend kommunistischen Lagerleitung. Intern freilich hatte die illegale Parteileitung das letzte Wort. Dies zeigte sich z. B., als sie eine Hermann Langbein zugeschriebene Tendenz, auch Themenstellungen der politischen Schulungszirkel in das Programm der Volkshochschule zu integrieren, unterband.65 Als Langbein im Mai 1940 ins Straflager Le Vernet verschickt wurde, übergab er die Leitung »seiner« Schule an den Steirer Ludwig Lackner.66

Die künstlerische und handwerkliche Begabung einer Reihe von Spanienkämpfern ließ auch unter den schwierigsten materiellen Bedingungen zahlreiche kleine Kunstwerke entstehen, von denen einige wenige erhalten geblieben sind. Aus Ochsenknochen wurden Damespiele angefertigt, man baute kleine Schmelzöfen, sammelte Koksreste, bastelte kleine Blasebälge und schmolz mit diesen primitiven Mitteln die noch aus Spanien stammenden Aluminiumteller und Hunderte Konservendosen zu verschiedenen Gegenständen um, z. B. zu verschiedenen Modellen russischer, französischer oder englischer Jagdflugzeuge, die man der Garde Mobile verkaufte. Der Bildhauer Franz Pixner gestaltete symbolische Szenen aus dem Spanischen Bürgerkrieg und Köpfe gefallener Mitkämpfer aus Lehm, z. B. eine Hans-Beimler-Büste, die das deutsche Kollektiv als Geschenk erhielt. Myron Pasicznik bastelte aus Streichhölzern in wochenlanger Arbeit eine originalgetreue Nachbildung des Wiener Riesenrads. Bruno Furch fertigte eine Vielzahl von Kaltnadelradierungen und Linolschnitten an, die auf einer im Lager hergestellten Druckerpresse vervielfältigt und in zahlreiche Länder versandt wurden, wodurch neben den Spendensammlungen ebenfalls Geldmittel ins Lager kamen. Als die Offiziere und Unteroffiziere der Pyrenäen-Jäger und der Garde Mobile auf seine zeichnerischen Fähigkeiten aufmerksam wurden, ließen sie sich von Bruno Furch porträtieren, wofür dieser größere Mengen nahrhafter Lebensmittel erhielt, die die karge Kost seiner Baracken-Kameraden aufbesserten. Eine bescheidene Einnahmequelle erwuchs auch aus der Herstellung von Postkarten, die z. B. auf KP-Veranstaltungen in Paris, London und Bristol einen guten Absatz fanden.67

Aus der Geschichte des österreichischen Kollektivs nicht wegzudenken ist auch die Lagerkapelle, deren Mitglieder (Eduard Buchgraber, Fritz Zahradka, Max Kurnik, Otto Rusch, Fritz Weißenböck, Erich und Josef Hubmann) den Beinamen »Schmalzbrotmusikanten« erhielten, da sie für ihre Darbietungen in anderen îlots68 durch Tabak, Polenta und Schmalz entschädigt wurden. Besonderen Anklang fanden sie bei den Polen und Italienern. Die Musikinstrumente (Mandolinen, Gitarren, ein Banjo und ein Saxofon) stammten zum Teil noch aus Spanien.69

Zieht man einerseits die strategische politische Orientierung der kommunistischen Spanienkämpfer und andererseits ihren konkreten Erfahrungshintergrund in Betracht, so wirkt die politische Mentalität dieses Kollektivs äußerst ambivalent. So waren es nicht erst der Stacheldraht, der Hunger und die Garde Mobile, die eine Hass-Stimmung gegen die französische Regierung erzeugt hatten. Dem Bewusstsein der österreichischen Interbrigadisten und anderer Spanienkämpfer hat sich (insbesondere seit dem Zerfallsprozess der französischen Volksfront) unauslöschlich ein Feindbild eingeprägt, das sich auf mehrere Faktoren stützte:

Die Nicht-Interventionspolitik im Spanienkrieg, eine Haltung, die man »objektiv« als Begünstigung des ungehinderten Expansionismus der italienischen und deutschen Militärmaschinerie empfand;

die Appeasement-Politik Daladiers, gipfelnd in der Kapitulation, die das Münchner Abkommen bedeutete;

die Zurückweisung an der französischen Grenze Ende 1938;

70

schließlich die Waffen, Lebensmittel und Medikamente, die sich an der französischen Grenze stapelten und aufgrund der »Nicht-Einmischungspolitik« bis zuletzt zurückgehalten wurden.

71

Den vergangenen politischen Schlägen und aktuellen Demütigungen zum Trotz verabsäumten die Repräsentanten der in Gurs konzentrierten spanischen und internationalen Ex-Kombattanten keine Gelegenheit, um dem Staat und der Regierung, die sie gefangen hielt, ihre bedingungslose Loyalität zu versichern.

V. li. n. re.: Ludwig Beer, Viktor Völkl, Hans Landauer, Egon Steiner in Gurs.

Den Anfang machten die Basken, die am 14. April 1939, wenige Tage nach ihrer Ankunft in Gurs, den zuständigen Präfekten wissen ließen, sie seien bereit, sich im Kriegsfall der französischen Regierung zur Verfügung zu stellen.72 Man wird nicht fehlgehen, in einer solchen Erklärung und ähnlichen Stellungnahmen, etwa seitens der republikanischen Flieger, auch das Resultat einer verzweifelten Anpassung anzunehmen, die aus der konkreten Bedrohung im Frühjahr 1939 hervorging, als die Auslieferung spanischer Republikaner an die Franco-Behörden im Raum stand: »Perhaps the most flagrant example of French complicity in Spanish nationalist repatriation attempts was the visit of General José Solchaga Zaia to the Republican camp at Gurs (Basses-Pyrénées): Solchaga, who had earned a reputation as the executioner of thousands of republican soldiers and civilians, was permitted to tour the camp area in an effort to convince a thousand Spanish republican aviators to return to Franco’s Spain.«73

Frei von akuten Zwängen dieser Art waren Stellungnahmen aus dem Lager der zumeist kommunistischen Internationalen, in denen der Dritten Republik aktiver militärischer Beistand zugesichert wurde (etwa seitens der deutschen Interbrigadisten am 9. Mai 1939).74

Mit dem 14. Juli 1939, d. h. dem 150. Jahrestag des Sturms auf die Bastille, erreichte der nationale Schulterschluss auch im Lager Gurs einen Höhepunkt.75 Sechs Wochen später, am 23. August 1939, wurden der deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt (Hitler-Stalin-Pakt) und ein geheimes Zusatzabkommen unterzeichnet, worin Hitler freie Hand für den Überfall auf Polen und die Entfesselung des Zweiten Weltkrieges erhielt.

Dieser Pakt, der eine schroffe Kehrtwendung in der sowjetrussischen Außenpolitik einleitete und die Volksfront-Strategie, auf deren Realisierung die kommunistischen Parteien in aller Welt seit dem VII. Komintern-Weltkongress (1935) verpflichtet worden waren, in einen Fetzen Papier verwandelte, kam auch für die PCF und die in Gurs internierten Spanienkämpfer »wie ein Blitz aus heiterem Himmel«.76 Charles Tillon, der spätere Oberbefehlshaber der kommunistisch orientierten FTP (Francs-Tireurs et Partisans), sprach von einer panischen Reaktion, die in der PCF teilweise um sich gegriffen habe.77 Die Parteileitung, vom Zustandekommen des Paktes ebenso überrascht wie die Führungen anderer kommunistischer Parteien, unternahm in den folgenden Tagen den missglückten Versuch, Feuer mit Wasser zu »versöhnen«, indem sie einerseits den Pakt vorbehaltlos verteidigte, andererseits auf die Erfüllung der französischen Bündnisverpflichtungen gegenüber Polen pochte und das nationalsozialistische Deutschland als potenziellen Aggressor brandmarkte. Eine solche Haltung musste auch deshalb unglaubwürdig erscheinen, weil der Parteivorsitzende Maurice Thorez im selben Atemzug für eine »friedliche Verständigung« mit allen Staaten, auch den faschistischen, auf der Grundlage der Prinzipien des Völkerbundes, aus dem Deutschland längst ausgeschieden war, eintrat.

Die französische Regierung verstand die durch den Pakt ausgehende Bedrohung offensichtlich besser und reagierte unverzüglich, indem sie die kommunistische Parteipresse am 25. bzw. 27. August verbot.78 Diese repressive Konsequenz war aber, wie sich nach der französischen Kriegserklärung an Deutschland am 3. September 1939 zeigen sollte, von einer nicht minder großen Heuchelei begleitet. Die französische Armee unternahm nämlich trotz einer erdrückenden militärischen Überlegenheit79 an der deutsch-französischen Grenze nicht die geringsten Anstrengungen zu einem größeren Vorstoß und begnügte sich mit einigen Scheingefechten.80 Die französische Komintern-Sektion trat noch am 2. September 1939 für die Bewilligung der Kriegskredite ein, eine Haltung, für die sie wenig später eine scharfe Rüge aus Moskau erhielt.81

Auch die österreichischen Spanienkämpfer in Gurs waren trotz der Verwirrung, die der Paktabschluss unter ihnen ausgelöst hatte, in den ersten Septembertagen bereit, für den französischen Staat ins Feld zu ziehen. In den Erinnerungen von Hermann Langbein findet sich dazu ein konkreter Hinweis, den man in sonstigen schriftlichen oder mündlichen Darstellungen von Spanienkämpfern vergeblich sucht: »Aus den verschiedenen Diskussionen formt sich schließlich der einheitliche Wille unserer österreichischen Gruppe. Wir schreiben an General Gamelin, den Oberbefehlshaber der französischen Truppen, dass wir bereit sind, gegen den Faschismus mit derselben Entschlossenheit zu kämpfen, mit der wir in Spanien gegen ihn gekämpft haben, und dass wir den Wunsch haben, eine österreichische Einheit aufzustellen, die im Verband der französischen Armee den Kampf gegen Hitler führen soll (…), in allen Baracken wird es verlesen. Überall wird darüber abgestimmt und alle Österreicher sind damit einverstanden.«82

Wir sind aber auch aus Quellen in französischen Archiven über die anfängliche Bereitschaft der Spanienkämpfer, zur nationalen Verteidigung Frankreichs beizutragen, informiert. Nach der Aufforderung der österreichischen Lagerleitung zur Teilnahme am Krieg meldete sich der größte Teil der Internierten entweder zum Dienst in der französischen Armee oder für einen Arbeitseinsatz im Hinterland, der im Rahmen der sogenannten »Prestataires«-Kompanien erfolgte und Männern im Alter von 20 bis 48 Jahren die Möglichkeit bot, das Lager zu verlassen.

Von den bei Kriegsausbruch im Lager Gurs verbliebenen 4.509 Internationalen (zum allergrößten Teil Interbrigadisten) meldeten sich nach einer von den französischen Lagerbehörden am 5. September 1939 erstellten Liste 2.220 Freiwillige für die Armee, während sich 1.890 Personen zum Arbeitsdienst bereit erklärten. Das ergab zusammen 91 %, sodass man bei Berücksichtigung der Kranken sowie der aus Alters- und sonstigen Gründen nicht infrage Kommenden tatsächlich eine ziemliche Geschlossenheit erkennen kann. Von den oppositionellen antistalinistischen Spanienkämpfern, die als sogenannte »9. Kompanie« eine separate Gruppe bildeten und bei Kriegsausbruch 445 Mann zählten, waren 113 zum Eintritt in die Armee bereit, während sich zu den Prestataires-Kompanien keiner meldete.83

Wenige Tage später traf die französische KP und eine Reihe weiterer Komintern-Sektionen der Moskauer Bannstrahl. Sie wurden darüber »belehrt«, dass der Krieg ein »imperialistischer« sei, an dem die internationale Arbeiterklasse keinerlei Interesse hätte; jegliche Unterscheidung zwischen demokratischen und faschistischen Staaten sei nunmehr unzulässig.84

Doch der partielle Rückgriff auf die »klassische« kommunistische Konzeption, der zufolge der Hauptfeind der Arbeiterbewegung jeweils im eigenen Land stünde, wies nur sehr oberflächliche Parallelen zu Lenins Taktik des sogenannten »revolutionären Defätismus« im Ersten Weltkrieg auf. Denn die intensiv betriebene Anti-Kriegs-Propaganda der kommunistischen Parteien Westeuropas zielte 1939/40 keineswegs darauf ab, den »imperialistischen Krieg« in einen revolutionären Bürgerkrieg umzuwandeln, sie entpuppte sich vielmehr als direkte oder indirekte Schützenhilfe für die demagogischen »Friedensoffensiven«, die Hitler nach jedem erfolgreichen Blitzfeldzug mit großem propagandistischen Aufwand eröffnete. Zudem wurde die von der sowjetischen Staats- und Parteiführung aus dem imperialistischen Charakter des Krieges gefolgerte Notwendigkeit, strikte Neutralität zu üben, völlig ad absurdum geführt, da Stalin, Molotow und ein Teil der Komintern-Führung bei den militärischen Auseinandersetzungen im Westen deutlich Partei ergriffen. Mit der Brandmarkung Englands und Frankreichs als »Hauptkriegsbrandstifter« waren die Weichen gestellt, um wenige Monate später Deutschlands Überfall auf Norwegen und Dänemark zu rechtfertigen,85 den Angriff auf Belgien und die Niederlande als »Schutzmaßnahme« gegenüber den französisch-englischen »Kriegstreibern« gutzuheißen,86 usw.

Das Einschwenken der PCF auf eine »defätistische« Linie in der zweiten Septemberhälfte, was deren Verbot ab 26. September 1939 nach sich zog, wirkte sich sofort auf die Lagerinsassen in Gurs aus. Auf Geheiß der österreichischen Lagerleitung wurden die kaum zuvor erfolgten, fast einstimmigen Meldungen zur Armee wie auch zum Arbeitsdienst zurückgezogen.87 Trotz Verwirrung und Desorientierung übte die stalinistische Parteibasis »Disziplin«, d. h. Kadavergehorsam.

Die Weigerung, sich vor den Karren der französischen Interessen spannen zu lassen, wurde von österreichischen Interbrigadisten häufig im stolzen Tonfall der »Unversöhnlichkeit«, die damit praktiziert worden sei, vorgetragen, vor allem im Hinblick auf die darauf folgenden Repressalien.88 Doch diese scheinbare Intransigenz erwuchs nicht aus den konkreten (Leidens-)Erfahrungen im Lager, noch war sie der Ausdruck kommunistischer Prinzipien, sondern letztendlich nichts weiter als eine Funktion der sowjetrussischen Außenpolitik und der bedingungslosen Anpassung, die man gegenüber deren jeweiligen Schwenks zu üben bereit war. Konsequenz bewies die österreichische Lagerleitung einzig bei der Ablehnung, sich in die Fremdenlegion pressen zu lassen.

Die ersten Auswirkungen der geänderten politischen Verhältnisse zeigten sich den Österreichern durch eine Kürzung der Essensrationen, eine Verschärfung der Zensur und eine beträchtliche Reduzierung der Möglichkeiten, finanzielle Hilfe und moralische Unterstützung von außen zu empfangen. Soweit es sich bei diesen zuvor sehr vielfältigen Unterstützungsaktionen um Solidaritätsakte aus nichtkommunistischen Kreisen gehandelt hatte, kann man deren Einschränkungen zwar in erster Linie, aber nicht ausschließlich den Schikanen der französischen Behörden zuschreiben. Gleichfalls ist in Rechnung stellen, dass sich die französische KP durch ihre taktischen Schwenks in eine selbstverschuldete Isolation hineinmanövriert und