16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

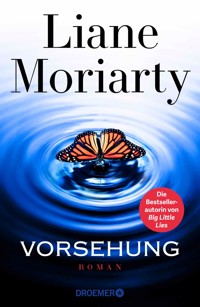

Was würdest du tun, wenn du wüsstest, wann und wie du sterben wirst? »Vorsehung« ist ein geheimnisvoller, hoch spannender, humorvoller und inspirierender Roman über das Leben, geschrieben von Liane Moriarty, der Bestseller-Autorin von »Big little lies« und »Nine perfect strangers«. Es ist ein ganz gewöhnlicher Flug nach Sydney – bis kurz vor der Landung eine alte Lady von ihrem Platz aufsteht. Langsam geht sie durch die Reihen, bleibt bei jedem einzelnen Passagier stehen und sagt schreckliche Dinge wie: »Dich erwartet einen tödlichen Arbeitsunfall mit 43«, »Dich erwartet Pankreaskrebs mit 66« oder »Dich erwartet Tod durch Ertrinken mit 7«. Ist sie eine Hellseherin? Oder eine Verrückte? Was, wenn ihre Prophezeiungen tatsächlich eintreffen? Für alle Fluggäste stellen sich ab diesem Moment dieselben existentiellen Fragen: Gibt es ein Schicksal, und was wäre, wenn wir es verändern könnten? Was würde geschehen, wenn wir anfangen würden, unsere Träume tatsächlich zu verwirklichen? Ob die Death Lady nun ein magisches Geheimnis hat oder nur die Statistik auf ihrer Seite – das Leben der Passagiere gerät bald auf völlig unerwartete Weise für immer aus den Fugen … »Liane Moriarty ist in jeder Hinsicht ein Genie. ›Vorsehung‹ ist einfach nur brillant.« Marian Keyes Atemlos und nachdenklich: Der internationalen Bestseller-Autorin Liane Moriarty ist ein Roman mit Tiefgang gelungen, den man einfach nicht aus der Hand legen will. Der New York Times-Bestseller ist eine echte Empfehlung für alle, die das Unerwartete suchen. Und ein großes Vergnügen für Leser*innen von Matt Haig bis Freida McFadden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 701

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Liane Moriarty

Vorsehung

Roman

Aus dem Englischen von Alice Jakubeit

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Es ist ein ganz gewöhnlicher Flug nach Sydney – bis kurz vor der Landung eine alte Lady von ihrem Platz aufsteht. Langsam geht sie durch die Reihen, bleibt bei jedem einzelnen Passagier stehen und sagt Dinge wie: »Dich erwartet ein tödlicher Arbeitsunfall mit dreiundvierzig«, »Dich erwartet Pankreaskrebs mit sechsundsechzig« oder »Dich erwartet Tod durch Ertrinken mit sieben«. Ist sie eine Hellseherin? Oder eine Verrückte? Was, wenn ihre Prophezeiungen tatsächlich eintreffen? Für alle Fluggäste stellen sich ab diesem Moment dieselben existenziellen Fragen: Gibt es ein Schicksal, und können wir ihm entkommen? Was würde geschehen, wenn wir unserer Träume tatsächlich verwirklichen? Ob die Death Lady nun ein magisches Geheimnis hat oder nur die Statistik auf ihrer Seite – das Leben der Passagiere gerät bald auf völlig unerwartete Weise aus den Fugen …

Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de

Inhaltsübersicht

Widmung

Motto

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Kapitel 47

Kapitel 48

Kapitel 49

Kapitel 50

Kapitel 51

Kapitel 52

Kapitel 53

Kapitel 54

Kapitel 55

Kapitel 56

Kapitel 57

Kapitel 58

Kapitel 59

Kapitel 60

Kapitel 61

Kapitel 62

Kapitel 63

Kapitel 64

Kapitel 65

Kapitel 66

Kapitel 67

Kapitel 68

Kapitel 69

Kapitel 70

Kapitel 71

Kapitel 72

Kapitel 73

Kapitel 74

Kapitel 75

Kapitel 76

Kapitel 77

Kapitel 78

Kapitel 79

Kapitel 80

Kapitel 81

Kapitel 82

Kapitel 83

Kapitel 84

Kapitel 85

Kapitel 86

Kapitel 87

Kapitel 88

Kapitel 89

Kapitel 90

Kapitel 91

Kapitel 92

Kapitel 93

Kapitel 94

Kapitel 95

Kapitel 96

Kapitel 97

Kapitel 98

Kapitel 99

Kapitel 100

Kapitel 101

Kapitel 102

Kapitel 103

Kapitel 104

Kapitel 105

Kapitel 106

Kapitel 107

Kapitel 108

Kapitel 109

Kapitel 110

Kapitel 111

Kapitel 112

Kapitel 113

Kapitel 114

Kapitel 115

Kapitel 116

Kapitel 117

Kapitel 118

Kapitel 119

Kapitel 120

Kapitel 121

Kapitel 122

Kapitel 123

Kapitel 124

Kapitel 125

Kapitel 126

Epilog

Danksagung

Für Marisa und Petronella

»Verlassen Sie sich darauf, wenn einer weiß,daß er in vierzehn Tagen gehängt wird, konzentriert sich sein Denken ganz erstaunlich.«

Samuel Johnson

Kapitel 1

Später wird sich kein Mensch daran erinnern, die Dame am Flughafen Hobart an Bord gehen gesehen zu haben.

Nichts an ihrer Erscheinung oder ihrem Verhalten lässt irgendwelche Alarmsirenen schrillen oder Augenbrauen in die Höhe gehen.

Sie ist nicht betrunken, streitlustig oder berühmt.

Sie ist nicht verletzt wie der brilletragende Hipster, der einen Arm in der Schlinge trägt und ihn dadurch permanent ans Herz drückt, als wollte er seine Liebe oder Aufrichtigkeit beteuern.

Sie ist nicht entnervt wie die verschwitzte junge Mutter, die ein zappelndes Baby, ein wütendes Kleinkind und viel zu viel Handgepäck im Griff zu behalten versucht.

Sie ist nicht gebrechlich wie das gebeugt gehende, betagte Ehepaar, das mehrere Kleidungsschichten trägt, als wollte es sich Kapitän Scotts Antarktisexpedition anschließen.

Sie ist nicht mürrisch wie die diversen Personen mittleren Alters, die in Gedanken bei diversen Mittleres-Alter-Themen sind, oder der einzige unbegleitete Minderjährige auf diesem Flug, ein Sechsjähriger, der die Lasertag-Party seines Freunds verpasst, weil die Sorgerechtsvereinbarung seiner geschiedenen Eltern vorsieht, dass er jeden Freitagnachmittag diesen Flug nach Sydney nimmt.

Sie ist nicht geschwätzig wie das Paar, das so ausführlich von seinem Urlaub erzählt, dass man sich unwillkürlich fragt, ob die beiden undercover für eine Tourismusinitiative der tasmanischen Regierung tätig sind.

Sie ist nicht extrem schwanger wie die extrem schwangere Frau.

Sie ist nicht extrem groß wie der extrem große Mann.

Sie ist nicht zittrig vor Flugangst, Espresso oder (wir wollen es nicht hoffen) Amphetaminen wie die junge Frau mit dem oversized Hoodie und den sehr kurzen Shorts, in denen sie aussieht, als trüge sie gar keine Hose, und irgendjemand sagt, sie sei mit diesem Schauspieler zusammen, aber jemand anderes sagt, nein, das ist sie nicht, ich weiß, wen Sie meinen, aber das ist sie nicht.

Sie hat keine leuchtenden Augen wie die Hochzeitsreisenden, die noch ihre elegante Hochzeitskleidung tragen, diese verrückten jungen Leute, denen eine Welle des Wohlwollens folgt und die sogar zwei Passagiere veranlassen, ihnen ihre Businessclass-Sitze anzubieten, was Braut und Bräutigam zur großen Erleichterung des anderen Paars höflich, aber entschieden ablehnen.

Die Dame weist nichts auf, woran irgendjemand sich später erinnern wird.

Der Flug hat Verspätung. Nur eine halbe Stunde. Es gibt mürrische Gesichter und Seufzer, aber die meisten Passagiere sind bereit, diese Unannehmlichkeit hinzunehmen. So ist das mit dem Fliegen heutzutage.

Wenigstens ist er nicht annulliert worden. »Noch nicht«, sagen die Pessimisten.

Über Lautsprecher kommt knisternd eine Durchsage: Passagiere, die besondere Hilfe benötigen, dürfen jetzt an Bord gehen.

»Na bitte!« Die Optimisten springen auf und hängen sich ihre Taschen um.

Während des Boardings bleibt die Dame nicht stehen, um ein-, zwei-, dreimal an den Flugzeugrumpf zu klopfen, was Glück bringen soll, oder mit einem Flugbegleiter zu flirten oder fieberhaft über das Display ihres Telefons zu wischen, weil ihre Bordkarte mysteriöserweise verschwunden ist – vor einer Minute war sie noch da, wieso passiert das immer?

Die Dame macht sich nicht nützlich wie die Passagiere, die Eltern und Ehepartnern helfen, verschwundene Bordkarten wiederzufinden, oder der breitschultrige Mann mit dem kantigen Kinn und dem grauen Bürstenschnitt, der den Leuten im Vorbeigehen mühelos die Taschen in die Gepäckfächer hebt, ohne aus dem Tritt zu kommen.

Als sämtliche Passagiere eingestiegen sind, sich gesetzt und angeschnallt haben, stellt sich der Pilot vor und erklärt, es gebe ein »kleines technisches Problem, das wir noch lösen müssen«, und die »Passagiere wissen es bestimmt zu schätzen, dass die Sicherheit an erster Stelle steht«. Die Flugbegleiter, betont er mit nur der Andeutung eines Lächelns in seiner tiefen, vertrauenswürdigen Stimme, erfahren es auch gerade erst. (Also lasst sie in Ruhe.) Er dankt den »Leuten« für ihre Geduld und bittet sie, sich zurückzulehnen und zu entspannen, innerhalb einer Viertelstunde sollten sie unterwegs sein.

Sie sind nicht innerhalb einer Viertelstunde unterwegs.

Das Flugzeug steht quälende zweiundneunzig Minuten auf der Rollbahn, ohne sich von der Stelle zu rühren. Das ist nur unwesentlich länger als die erwartete Flugdauer.

Schließlich sagen nicht einmal mehr die Optimisten: »Ich bin sicher, wir schaffen es noch!«

Alle sind verstimmt: Optimisten und Pessimisten gleichermaßen.

In dieser Zeit drückt die Dame nicht den Rufknopf, um einer Flugbegleitung von ihrem Anschlussflug oder ihrer Tischreservierung, ihrer Migräne, ihrem Unbehagen in beengten Räumen oder ihrer sehr beschäftigten Tochter zu erzählen, die mit ihren drei Kindern bereits auf dem Weg zum Flughafen Sydney ist, um sie abzuholen, und was soll sie jetzt machen?

Sie wirft nicht den Kopf in den Nacken und heult zwanzig unerträgliche Minuten lang wie das Baby, das eigentlich nur die Gefühle aller zum Ausdruck bringt.

Sie verlangt nicht, man solle dafür sorgen, dass das Baby aufhört zu weinen, wie die drei Passagiere in mittleren Jahren, die dieses Alter anscheinend alle mit der Überzeugung erreicht haben, dass Babys auf Verlangen aufhören zu weinen.

Sie fragt nicht höflich, ob sie jetzt bitte wieder aussteigen könne, wie der unbegleitete Minderjährige, der nach vierzig Minuten Verspätung an seine Grenzen kommt und hofft, dass die Lasertag-Party vielleicht doch im Bereich des Möglichen liegt.

Sie verlangt nicht, man solle ihr gestatten, mit ihrem aufgegebenen Gepäck von Bord zu gehen wie die Frau im leopardengemusterten Jumpsuit, die irgendwohin muss, die nie wieder mit dieser Fluggesellschaft fliegen wird, die sich aber irgendwann doch beschwichtigen lässt und sich daraufhin so wirksam betäubt, dass sie bald tief und fest schläft.

Sie ruft nicht aus lauter Verzweiflung irgendwann abrupt aus: »Ach, kann denn nicht irgendjemand etwas tun?«, wie die rotgesichtige Frau mit dem krausen Haar, die zwei Reihen hinter dem weinenden Baby sitzt. Es ist nicht klar, ob sie will, dass jemand etwas gegen die Verspätung, das weinende Baby oder den Zustand des Planeten unternimmt, aber just da steht der Mann mit dem kantigen Kinn auf und zeigt dem Baby einen gewaltigen klirrenden Schlüsselbund. Als Erstes demonstriert er, dass ein rotes Licht aufleuchtet, wenn man einen bestimmten Knopf an einem der Schlüssel drückt, und zur grenzenlosen Erleichterung der Mutter und aller anderen Anwesenden verstummt das Baby freudig-erstaunt.

Zu keinem Zeitpunkt tätigt die Dame einen theatralischen Anruf, bei dem sie jemandem in verbittertem Ton erzählt, sie »sitze in einem Flugzeug fest«, »immer noch hier«, »den Anschluss erreichen wir auf keinen Fall«, »macht einfach ohne mich weiter«, »wir müssen den Termin verschieben«, »muss alles absagen«, »nichts zu machen«, »Ich weiß! Es ist unglaublich«.

Niemand wird sich daran erinnern, die Dame während der Wartezeit auch nur ein Wort sprechen gehört zu haben.

Anders als der elegant gekleidete Mann, der sagt: »Nein, nein, Schatz, es wird knapp, aber ich bin immer noch sicher, dass ich es schaffe«, aber daran, dass er sich mit dem Telefon nervös an die Stirn klopft, merkt man, dass er weiß, er wird es nicht schaffen, auf keinen Fall.

Anders als die beiden Freundinnen zwischen zwanzig und dreißig Jahren, die an der Flughafenbar auf leeren Magen Prosecco getrunken haben, woraufhin die Passagiere in ihrer Nachbarschaft intime Details ihrer komplexen Gefühle betreffend »Poppy« erfahren, einer gemeinsamen Freundin, die nicht so nett ist, wie sie allen weismachen will.

Anders als die beiden Mittdreißiger, die sich nicht kennen, aber eine bemerkenswert gut hörbare und außerordentlich langweilige Unterhaltung über Proteinshakes beginnen.

Die Dame reist allein.

Sie hat keine Angehörigen, die sie durch ihre bloße Existenz reizen wie die vierköpfige Familie, die nach Geschlecht geordnet sitzt: Mutter und minderjährige Tochter, Vater und minderjähriger Sohn, alle unterschwellig vor Wut kochend wegen einer heiklen Angelegenheit, bei der es um ein Handyladegerät geht.

Die Dame hat einen Platz am Gang, 4D. Sie hat Glück: Es ist ein relativ voller Flug, aber der Sitz zwischen ihr und dem Mann am Fenster ist frei. Diverse Passagiere werden sich hinterher neidvoll an diesen leeren Mittelplatz erinnern, nicht jedoch an die Dame. Als sie schließlich Starterlaubnis erhalten, muss die Dame nicht gebeten werden, ihren Sitz in eine aufrechte Position zu bringen oder ihre Tasche unter dem Vordersitz zu verstauen.

Sie applaudiert nicht mit langsamen, sarkastischen Bewegungen, als das Flugzeug endlich zur Startbahn rollt.

Während des Flugs schneidet die Dame sich weder die Zehennägel, noch benutzt sie Zahnseide.

Sie ohrfeigt keinen Flugbegleiter.

Sie ruft keine rassistischen Beschimpfungen. Sie singt nicht, brabbelt nicht, nuschelt nicht.

Sie zündet sich nicht beiläufig eine Zigarette an, als hätten wir 1974.

Sie nimmt keine sexuellen Handlungen an einem Fremden vor.

Sie entkleidet sich nicht.

Sie weint nicht.

Sie übergibt sich nicht.

Sie versucht nicht, mitten im Flug den Notausgang zu öffnen.

Sie verliert nicht das Bewusstsein.

Sie stirbt nicht.

(In der Luftfahrtbranche weiß man aus leidvoller Erfahrung, dass dies alles möglich ist.)

Eines ist klar: Die Dame ist eine Dame. Niemand wird sie hinterher als »Frau« bezeichnen. Und selbstverständlich wird niemand sie »Mädchen« nennen.

Bei ihrem Alter herrscht Uneinigkeit. Möglicherweise Anfang sechzig? Vielleicht Mitte fünfzig. Eindeutig Mitte siebzig. Anfang achtzig? So alt wie deine Mutter. So alt wie deine Tochter. So alt wie deine Tante. Deine Chefin. Deine Unidozentin. Der unbegleitete Minderjährige wird sie als »sehr alte Frau« beschreiben, das betagte Ehepaar als »Dame mittleren Alters«.

Vielleicht liegt es an ihrem grauen Haar, dass man sie so eindeutig der Kategorie »Dame« zuordnet. Es ist das weiche Silbergrau eines teuren Kätzchens. Schulterlang. Ansprechend frisiert. Schönes Haar. »Schönes Grau.« Die Sorte Grau, bei der man überlegt, selbst graues Haar zu tragen! Eines Tages. Jetzt noch nicht.

Die Dame ist klein und zierlich, doch nicht so klein und zierlich, dass sie Fürsorglichkeit wecken würde. Sie zieht kein wohlwollendes Lächeln oder Hilfsangebote auf sich. Man denkt bei ihrem Anblick nicht unwillkürlich, wie sehr man seine Großmutter doch vermisst. Man denkt bei ihrem Anblick an gar nichts. Man könnte ihren Beruf, ihren Charakter oder ihr Sternzeichen nicht erraten. Man würde sich nicht die Mühe machen.

Man würde nicht sagen, sie sei unsichtbar, an und für sich.

Vielleicht halb durchsichtig.

Die Dame ist weder atemberaubend schön noch bedauerlich hässlich. Sie trägt eine hübsche grün-weiß gemusterte Bluse mit Kragen, die sie in ihre schmale graue Hose gesteckt hat. Ihre Schuhe sind flach und bequem. Sie ist nicht ungewöhnlich gepierct, mit Schmuck behangen oder tätowiert. Sie trägt kleine silberne Ohrstecker und am Blusenkragen eine silberne Brosche, die sie häufig berührt, wie um sich zu vergewissern, dass sie noch da ist.

All das bedeutet, dass die Dame auf dem Drei-Uhr-zwanzig-Flug von Hobart nach Sydney, die später als »Todesdame« bekannt werden wird, keinen zweiten Blick wert ist, niemandem, keinem Besatzungsmitglied, keiner Passagierin, bis sie tut, was sie tut.

Selbst dann dauert es noch länger, als man denken sollte, bis jemand schreit, bis jemand beginnt zu filmen, bis Ruftasten aufleuchten und es überall im Passagierraum »ding« macht wie bei einem Flipper.

Kapitel 2

Seit dem Start sind fünfundvierzig Minuten vergangen, und die Stimmung an Bord ist ruhig, stoisch, nur einen Hauch verärgert. Das zähe Warten, als die Zeit sich verlangsamte und ausdehnte, bis sie dünn wurde, sodass jede Minute ihre sechzig Sekunden voll ausreizte, ist Vergangenheit. Jetzt vergeht die Zeit wieder unsichtbar in ihrem üblichen flotten Tempo.

In der Hauptpassagierkabine wurde ein »leichter Imbiss« aus Mandeln, Salzbrezeln, Kräckern und Salsa serviert. Die fünf Businessclass-Passagiere genießen eine »leichte Mahlzeit« (alle haben Huhn gewählt) mit ziemlich viel Wein (alle haben den Pinot genommen).

In der Hauptpassagierkabine sind die Abfälle größtenteils abgeräumt und die Tische wieder hochgeklappt worden. Das Baby und das Kleinkind schlafen. Ebenso die Braut, während der Bräutigam auf seinem Telefon herumtippt. Der unbegleitete Minderjährige spielt ein Computerspiel. Das gebrechliche Ehepaar beugt die Köpfe über separate Kreuzworträtsel. Die Flugbegleiter unterhalten sich in gedämpftem Ton über ihre Pläne für das Wochenende und den Dienstplan der nächsten Woche.

Die Leute gehen zur Toilette. Sie ziehen ihre Schuhe wieder an. Sie lutschen Pfefferminzbonbons. Sie tragen Lippenbalsam auf. Sie gehen im Kopf die nächsten Reiseschritte durch: Gepäck abholen, für ein Taxi anstehen, ein Uber bestellen, demjenigen schreiben, der sie abholt. Sie sehen sich durch die Tür ihres Hauses, Hotelzimmers oder ihrer Airbnb-Unterkunft gehen und müde das Gepäck fallen lassen. »Was für ein Albtraum«, werden sie zu ihren Partnern, Haustieren oder Wänden sagen, und dann werden sie ihr Leben wieder aufnehmen.

Die Dame löst den Sicherheitsgurt und steht auf.

Sie ist eine Dame, die etwas aus dem Gepäckfach nehmen möchte. Oder eine Dame, die zur Toilette gehen will. Sie ist nicht von Bedeutung, nicht wichtig, nicht von Interesse, nicht gefährlich.

Sie neigt den Kopf und drückt die Fingerspitze auf die kleine Anstecknadel an ihrer Bluse.

Sie tritt hinaus auf den Gang und bleibt stehen.

Einer Person fällt das auf.

Diese Person ist ein zweiundvierzigjähriger Bauingenieur mit Sodbrennen und Kopfschmerzen.

Leopold Vodnik, niemals Leopold, einfach Leo für alle außer seiner Großmutter mütterlicherseits, die tot ist, und einem alten Freund von der Universität, den er längst aus den Augen verloren hat, sitzt auf 4C direkt neben der Dame auf der anderen Seite des Mittelgangs.

Ihre Reihe ist die erste in der Hauptpassagierkabine. Sie blicken auf eine Wand, an der steht: Ab hier nur Businessclass. Ein Vorhang ist diskret zugezogen, um das Luxusleben zu verbergen, das gleich dahinter geboten wird.

Leo sieht aus, als gehörte er in die Businessclass. Er ist von mittlerer Statur und hat olivfarbene Haut, eine große, markante Nase und eine hohe Stirn, die unvermittelt in einen grau gesprenkelten dunklen Lockenschopf Marke verrückter Professor übergeht. Eine seiner Schwestern hat ihm kürzlich einen Artikel darüber geschickt, dass Wissenschaftler das Gen für das »Syndrom der unkämmbaren Haare« entdeckt haben.

Er trägt ein blaues Leinenhemd mit bis zu den Ellbogen aufgekrempelten Ärmeln, eine graue Chino und Wildlederschuhe. Seine Frau sagt, er kleide sich besser als sie selbst. (Das ist nicht schwer. Neves Kleidung ist meistens achtlos zusammengewürfelt wie die eines Menschen, der gerade eine Naturkatastrophe überlebt hat.)

Leo kaut schon den ganzen Flug über Tabletten gegen Sodbrennen, massiert sich mit den Fingerspitzen die Stirn und sieht immer wieder auf die Uhr.

Es ist vorbei. Er muss den Tatsachen ins Auge blicken. Das Schulmusical seiner elfjährigen Tochter beginnt in fünf Minuten. Er wird nicht dort sein, weil er hier ist: zehn Kilometer hoch in der Luft.

»Natürlich werde ich mehr als rechtzeitig für den König der Löwen zurück sein«, sagte er seiner Frau, als er zum ersten Mal erwähnte, dass er möglicherweise runter nach Hobart fliegen würde, um seine Mutter zu einem Facharzttermin zu begleiten.

»Außer dein Flug hat Verspätung«, entgegnete Neve.

»Wird er nicht«, beteuerte Leo.

»Klopf auf Holz«, sagte Neve, ohne auf Holz zu klopfen.

Es fühlt sich irgendwie so an, als wäre die Verspätung ihre Schuld. Warum hat sie diese Möglichkeit überhaupt erwähnt? Er ist doch der Pessimist in ihrer Beziehung.

Wer hätte denn auch ahnen können, dass sie zwei Stunden Verspätung haben würden?

Neve anscheinend.

Wieder sieht Leo auf die Uhr. In diesem Augenblick sollte er in der Schulaula seiner Tochter zittern und seinem Teenagersohn ins Ohr zischen, er solle sein Telefon wegstecken und seine Schwester anfeuern, würde mit den anderen Eltern über die arktischen Temperaturen in der klimatisierten Aula scherzen, seine Frau im Flüsterton nach dem Namen von Samiras Vater fragen, Samiras Vater sagen, sie müssten endlich einmal zusammen ein Bier trinken gehen, wozu es, wie sie beide wissen, niemals kommen wird, weil: das Leben.

Sein Kopf pocht vor Schuldgefühlen. Genau jetzt geht das Licht aus. Genau jetzt geht der Vorhang hoch. Er beugt sich so weit vor, dass er praktisch die Absturzhaltung einnimmt.

Niemand außer ihm selbst ist daran schuld. Niemand hat ihn gebeten, das zu tun. Seine Mutter sagte: Bitte Leo, verschwende kein gutes Geld für einen Flug nur für einen Tag. Seine drei Schwestern waren ihm nicht dankbar dafür, dass er seinen familiären Verpflichtungen nachkam. Ganz im Gegenteil: In der WhatsApp-Familiengruppe warfen sie ihm vor, er wolle den Märtyrer spielen.

Doch er hatte sich des eigenartigen Gefühls nicht erwehren können, dass mit der Gesundheit seiner Mutter etwas nicht in Ordnung war und er dabei sein sollte, um zu hören, was der Facharzt sagt.

Als sein Vater vor zwei Jahren krank wurde, war er abgelenkt gewesen. Er hatte gerade erst seine aktuelle Stelle angetreten, und die Arbeit hatte ihn vollständig mit Beschlag belegt. Das tat sie immer noch. Er weiß nicht, was er dagegen tun soll.

Und dann: das schrille Läuten seines Telefons, das ihn um fünf Uhr morgens weckt, und die Stimme seiner Mutter, so laut, so sicher und so wach. »Ihr müsst euch sofort ins Flugzeug setzen, du und deine Schwestern.« Sie die Erwachsene, er der murmelnde, noch halb schlafende kleine Junge. »Was, Mum? Was … warum?« Es drang nicht einmal richtig zu ihm durch, dass sein Vater schwer krank war, ganz zu schweigen von der Möglichkeit, dass er sterben könnte, was auch geschah, noch am selben Tag, während Leo und seine Schwestern am Gepäckband auf die Tasche seiner mittleren Schwester warteten. Sie hatte eine Tasche aufgegeben.

Seitdem hat er das Gefühl, dass er seinen Vater vielleicht hätte retten können, wenn er nur achtsamer, nicht so auf seine Arbeit fixiert gewesen wäre. Er ist der Älteste. Der einzige Sohn. Er ist fest entschlossen, bei seiner Mutter alles richtig zu machen.

So weit zu eigenartigen Gefühlen, derer man sich nicht erwehren kann. Der Facharzt benötigte fünf Minuten, für die er dreihundert Dollar berechnete, um zu erklären, dass Leos Mutter sich bester Gesundheit erfreute.

Leo ist nicht enttäuscht darüber, dass seine Mutter gesund ist.

Natürlich nicht.

Nun, offen gesagt ärgert er sich doch ein bisschen darüber, dass seine Mutter gesund ist. Es wäre eine Genugtuung gewesen, wenn man etwas Ernstes, aber Heilbares bei ihr festgestellt hätte.

Und schmerzlos. Leo liebt seine Mutter sehr.

»Tja«, sagte Neve, als er sie wegen der Verspätung anrief. Da hatte er noch gedacht, er würde es schaffen, würde nur ein bisschen zu spät kommen. Er hatte sich durchs Gate sprinten und sich in der Taxischlange vordrängeln sehen – um seiner Tochter willen hätte er gegen seinen eigenen Moralkodex verstoßen! Doch dann stand das Flugzeug trotzig weiter auf dem Rollfeld, während der Pilot immer wieder seine ärgerlichen »Sorry, Leute«-Durchsagen machte und Leo verdammt noch mal fast wahnsinnig wurde.

»Du kannst nichts tun.« Neve sagte nicht, sie habe es ihm ja gesagt. Das tat sie nie. So demonstrierte sie ihre Macht. »Bridie wird es verstehen.« Er konnte Bridie im Hintergrund hören: »Das ist hoffentlich nicht Daddy, der sagt, dass er zu spät kommt!«

Wochenlang hat er Bridie abgehört. »Es ist eine kleine, aber wichtige Rolle, Daddy«, erklärte sie ihm feierlich, als sie zum ersten Mal mit dem Text nach Hause kam, und Leo war Neves Blick ausgewichen, weil Bridie empfindlich auf elterliche Blickwechsel reagierte. Sie spielt »Zazu« (jetzt, genau jetzt). Zazu ist ein »steifer, sittsamer Nashornvogel«, und wie Bridie die Rolle sofort verkörpert hat, ist einfach wunderbar. Diese Gesten! Steife, sittsame Gesten! Sie ist Meryl Bridie Streep. Sie ist objektiv so gut. Vergessen Sie Mufasa. Vergessen Sie Simba. Zazu wird der strahlende Star der heutigen Aufführung sein. Leo rechnet voll und ganz mit Standing Ovations für Bridie. Und er verpasst es.

Das ist die Sorte Fehler, die man auf dem Sterbebett bereut.

Er atmet geräuschvoll aus und lehnt sich zurück, öffnet die Schnalle des Sicherheitsgurts und schließt sie wieder. Öffnet und schließt sie. Die Frau neben ihm blickt von ihrer Zeitschrift auf, und Leo verschränkt die Hände. Er fällt ihr auf die Nerven. So etwas könnte auch sein vierzehnjähriger Sohn machen.

Bei dem Gedanken an seinen Sohn stolpert sein Herz kurz. Schon seit Monaten verspricht er Oli, dass sie diese schöne Wanderung durch den Nationalpark machen werden, die ihnen beiden so gefällt, nächsten Sonntag, aber es ist immer »nächsten Sonntag«, weil Leo so oft am Wochenende arbeiten muss, und diesen Sonntag muss er all das nacharbeiten, was er heute nicht getan hat, was ihn übrigens noch nicht zu einem »Workaholic« macht, nur zu einem Mann mit einem Job.

Seine Chefin hält eine gesunde Work-Life-Balance für wichtig. »Die Familie kommt immer an erster Stelle, Leo«, sagte sie, als Leo erwähnte, dass er sich heute freinehme, aber einer von Leos wichtigsten Leistungsindikatoren ist das Verhältnis seiner »abrechenbaren Stunden« zu seiner wöchentlichen Arbeitszeit. Dieses Verhältnis hat er immer im Kopf: Es ist eine sirrende Mücke, die er nicht totschlagen darf. Manchmal arbeitet er vierzehn Stunden am Tag, kann aber nur acht in Rechnung stellen. Es ist knifflig. Das Leben ist knifflig. Er muss bloß sein Zeitmanagement in den Griff bekommen. Seine Chefin, der sehr viel an diesem Thema liegt, empfiehlt ihm Bücher und Podcasts und gibt ihm nützliche Tipps. Sie ist eine beeindruckende, inspirierende Frau in einem von Männern dominierten Beruf, und er versucht, von ihr zu lernen, so, wie er auch von seinem ersten Vorgesetzten gelernt hat, der Leo seine Zeichnungen immer mit roter Tinte bedeckt zurückgab, was Leo zwar in den Wahnsinn trieb, ihn aber letztlich zu einem besseren Ingenieur gemacht hat. Neulich erzählte ihm Lilith, der erste Schritt zur Produktivitätssteigerung sei eine »detaillierte Zeiterfassung«, doch dafür hatte Leo bisher keine Zeit.

Oli wirkt nicht einmal mehr enttäuscht, wenn Leo abermals sagt: »Vielleicht machen wir die Wanderung nächstes Wochenende.« Er hebt bloß zynisch den Daumen, als hätte er es mit dem schon mehrfach nicht eingehaltenen Lieferversprechen eines Händlers zu tun.

Die Frau auf dem Mittelplatz räuspert sich dezent, und da merkt er, dass sein linkes Bein auf und ab wippt, als hätte er einen Stromschlag bekommen. Er legt die Hand auf den Oberschenkel, um ihn zur Ruhe zu bringen.

Er hat die Stimme seiner Frau im Ohr: Nicht grübeln, Liebling.

Als sie ihn zum ersten Mal Liebling nannte, konnte er es kaum glauben. Was für ein herrliches Gefühl das war.

Er lächelt angespannt in die ungefähre Richtung seiner Sitznachbarin und hofft, dass sie das als unausgesprochene Entschuldigung, nicht aber als Aufforderung zum Plaudern verstehen wird.

Sie heißt Sue, und ihr Ehemann auf dem Fensterplatz ist Max.

Leo weiß dies und noch vieles mehr über die beiden, denn in der Wartezeit auf dem Rollfeld blieb ihm keine andere Wahl, als mitzuhören, während das Paar erstaunlich viele Telefonate führte: »Warte, Sue möchte kurz mit dir reden!« »Ich gebe dir wieder Max!«

Max und Sue sind ein gut gelauntes, überschwängliches, mittelaltes Paar, das gerade von einer Tasmanien-Rundreise mit dem Wohnmobil zurückkehrt. Es war toll! Sue ist zierlich, hat rosige Wangen, leuchtende Augen und einen großen Busen. Ein Silberarmband mit vielen Anhängern klimpert, wenn sie gestikuliert. Max ist braun gebrannt, hat weißes Haar und einen großen, festen Bauch, den er stolz vor sich herträgt. Ein Nikolaus nach dem Sommerurlaub. Er strahlt die gleiche selbstbewusste Männlichkeit aus wie die Vorarbeiter, mit denen Leo bei der Arbeit zu tun hat: kräftige, laute Männer, die wissen, was sie tun, und keine Probleme mit ihrem Zeitmanagement haben.

Anfangs versuchte Sue, mit Leo zu plaudern, gab aber auf, als er so einsilbig antwortete, dass es kaum noch höflich war. Er weiß, er hätte ihr erzählen können, dass er Bridies Musical verpasst, und er weiß, sie und Max sind Menschen, die sofort ihr Mitgefühl und Interesse bekundet hätten (den ganzen Telefonaten hat er entnommen, dass sie Enkel haben – »Opa und ich können es kaum erwarten, dich zu sehen!«), aber er war zu angespannt zum Plaudern.

Wieder sieht er auf die Uhr. Bridie ist genau jetzt auf der Bühne.

Denk nicht mehr daran.

Sein Magen knurrt. Er hat einen Mordshunger. Den »leichten Imbiss« hat er abgelehnt, denn – und das ist so bescheuert – er wollte die Flugbegleiter nicht aufhalten. Hinterher ärgerte er sich unvernünftigerweise über all die Leute, die fröhlich ihre Nüsse und Brezeln aßen. Die Leute sollten sich darauf konzentrieren, schnell nach Sydney zu kommen.

Die Dame auf der anderen Seite des Gangs löst den Sicherheitsgurt.

Sie steht auf.

Bis jetzt war sie eine undeutliche Gestalt in seinem peripheren Blickfeld. Auf Nachfrage hätte er sie als kleine Dame mit silbernem Haar beschreiben können, sie aber niemals bei einer Gegenüberstellung unter mehreren kleinen, silberhaarigen Damen identifizieren können.

Sie tritt hinaus auf den Gang, direkt neben ihn, und dreht sich zum Heck des Flugzeugs um.

Dann bleibt sie stehen.

Was tut sie da?

Leo hält den Blick höflich auf die Sitztasche an der Wand vor ihm gerichtet. Er liest die oberste Zeile einer Werbeanzeige auf dem hinteren Cover des Bordmagazins: Worauf warten Sie noch? Buchen Sie Ihre »Juwelen Europas«-Flusskreuzfahrt noch heute! »Wenn solche Flusskreuzfahrten uns reizen, wissen wir, dass wir alt sind«, sagt Neve immer. Leo hat ihr nicht gestanden, dass die Idee, eine Flusskreuzfahrt zu unternehmen, ihn schon jetzt reizt.

Die silberhaarige Dame rührt sich noch immer nicht vom Fleck. Sie steht da schon zu lange. Sie bedrängt ihn gewissermaßen. Fällt ihm auf die Nerven.

Er blickt nach unten. Ihre Schuhe sind klein, braun, blank poliert und ordentlich zugebunden.

Mit ruhiger, klarer Stimme sagt sie: »Ich zähle bis drei.«

Kapitel 3

Nun, ich liebte einst einen sehr großen, mageren Jungen mit einem unfassbar verletzlichen Hals, der mir den Mut verlieh, auf Partys zu gehen und zu tanzen, obwohl ich so schüchtern war, dass ich dachte, ich werde gleich ohnmächtig.

»Ich zähle bis drei«, sagte er immer, während mir das Herz bis zum Hals klopfte und alles vor meinen Augen verschwamm, und dann nahm er meine Hand. »Eins. Zwei. Drei.«

Und wir gingen hinein.

Das könnte erklären, warum ich bis drei gezählt habe: Ich dachte gerade an ihn.

Kapitel 4

Sie zählt bis drei, und dann?

Leo mustert die Dame. Ihr Gesicht ist blass und ausdruckslos. Sie wirkt verstört. Möglicherweise unglücklich. Schwer zu sagen. Er blickt sich um, ob ihr jemand im Weg steht, aber der Gang ist frei.

Er hebt den Blick wieder. Sie hat das gleiche Alter, die gleiche Körpergröße und Statur wie Leos Mutter, nur dass Leos Mutter sich nicht einmal tot in flachen, bequemen Schuhen sehen ließe. (Buchstäblich. Leos Mutter möchte in ihren Jimmy Choos begraben werden. Leos jüngste Schwester sagte: »Klar, Mum, machen wir«, während sie an Leo gewandt lautlos mit den Lippen formte: Auf keinen Fall, und auf ihre eigenen Füße deutete.)

Leos Mutter mag es nicht, wenn jemand sie »gönnerhaft behandelt«. Wäre es gönnerhaft, diese Dame zu fragen, ob sie Hilfe benötigt?

Ihm fällt eine silberne Anstecknadel an ihrer Bluse auf.

Seine Eltern haben in Hobart vierzig Jahre lang ein Juweliergeschäft betrieben, und auch wenn weder Leo noch seine Schwestern Lust hatten, das Geschäft weiterzuführen, bemerken alle in der Familie Schmuckstücke ganz automatisch. Die Brosche ist klein, möglicherweise antik? Es ist irgendein Symbol. Ein altes, altertümliches Symbol. Er kann es nicht genau erkennen, ohne sich vorzubeugen, was unangemessen wäre, aber irgendetwas an der Brosche wirkt irritierend vertraut. Eigenartigerweise scheint sie irgendeinen Bezug zu ihm selbst zu haben. Sie weckt ein … Gefühl von Verantwortlichkeit in ihm. Vages Vergnügen? Es muss etwas mit dem Juweliergeschäft seiner Eltern zu tun haben, aber was?

Oder ist es das Symbol selbst, das ihm etwas bedeutet? Moment mal, etwas aus der Schulzeit? Nein. Universität? Der Gedanke an die Universität weckt zwangsläufig eine seiner unangenehmsten Erinnerungen: er selbst auf einer Straße vor einem Pub, brüllend, wie er noch nie zuvor und auch seither nicht mehr gebrüllt hat, allerdings hat es nichts mit diesem Symbol zu tun, Moment mal, gleich hat er es …

»Eins«, sagt die Dame.

Wird sie bei drei ein Lied anstimmen? Hat sie vielleicht Schmerzen? Bereitet sie sich innerlich darauf vor, einen Schritt zu tun? Neves Großmutter leidet unter schrecklichen Fußschmerzen, die Arme, aber diese Dame ist viel jünger.

Leos Vater sagte immer, seit dem 11. September sei er stets auf Ärger vorbereitet, wenn er verreise. »Ich werfe jeden zu Boden, der sich auch nur minimal verdächtig verhält«, sagte er mit seinem osteuropäischen Akzent, und zwar sehr ernsthaft, obwohl er ein eins dreiundsechzig großer, gutmütiger, adretter Städter war, ein lieber Mann, der in seinem ganzen Leben niemanden zu Boden geworfen hatte. »Ohne zu zögern, Leo.«

Hätte sein Vater diese Frau mittlerweile zu Boden geworfen?

Ohne zu zögern, Leo.

Himmel, Dad, das ist eine harmlose Dame! Du würdest so was von zögern!

»Zwei.«

Sie ist harmlos! Natürlich ist sie harmlos.

Man kann keine Waffen mehr durch die Sicherheitskontrolle schmuggeln.

Und Frauen entführen keine Flugzeuge.

Ist das sexistisch? Er hört seine jüngste Schwester sagen: Ich könnte eher ein Flugzeug entführen als du, Leo.

Kein Zweifel.

Leo räuspert sich. Er wird die Dame fragen, ob es ihr gut geht. Das ist die korrekte, angemessenste Vorgehensweise.

»Verzeihung«, beginnt er, »geht es Ihnen …?«

»Drei.«

Die Dame dreht sich um, streckt einen Arm aus und deutet direkt auf den Passagier auf dem Fenstersitz in ihrer eigenen Reihe, einen drahtigen Mann um die fünfzig, der sich über einen Laptop krümmt und mit zwei Fingern auf die Tastatur einhämmert.

»Ich erwarte«, sagt die Dame. Sie hält inne, deutet aber noch immer direkt auf den Mann. Es ist, als klagte sie ihn an.

Sie erwartet was?

»Ich erwarte einen verheerenden Schlaganfall.«

Verwirrt blickt der Mann hoch und hält sich eine Hand hinters Ohr. »Tut mir leid, das habe ich nicht mitbekommen.«

»Ich erwarte einen verheerenden Schlaganfall«, wiederholt sie, zurückhaltend, aber entschieden, ohne den Arm zu senken. »Zweiundsiebzig Jahre.«

Der Blick des Mannes zuckt umher. »Tut mir leid, ein verheerender … Ich verstehe nicht … wie kann ich Ihnen helfen?«

Die Dame antwortet nicht. Sie lässt den Arm sinken, dreht sich um und wendet sich Leos Sitzreihe zu.

Der Mann begegnet Leos Blick. Er reißt gespielt erschrocken den Mund auf, als wollte er sagen: Bisschen schräg! Leo blickt mitfühlend. Der Mann zuckt die Achseln und prügelt weiter auf seinen Laptop ein.

Leo ist jetzt ganz ruhig. Kein Grund, sie zu Boden zu werfen. Mit schrulligen alten Damen kennt er sich aus. Sie ist eine willkommene Ablenkung von seiner Misere mit dem verpassten Musical. Hiermit kann er umgehen.

Leos Großmutter litt in ihren letzten Lebensjahren unter vaskulärer Demenz, und der Familie wurde geraten, in ihrer alternativen Realität mitzuspielen, sofern es gefahrlos möglich war. Für jemanden, der so »verkrampft« ist wie Leo offenbar (dieses Wort wird ihm oft an den Kopf geworfen, und zwar mit Nachdruck), war er unerwartet flexibel, wenn es darum ging, die Wahnvorstellungen seiner Großmutter mitzutragen.

Er wird sich an die Rolle halten, die diese Dame benötigt. »Verheerender Schlaganfall«: Bedeutet das, dass sie früher Ärztin oder Pflegekraft war? Leo erinnert sich, von einem pensionierten Arzt mit Demenz gehört zu haben, der seine Tage damit verbrachte, bei seinen Mitbewohnern im Pflegeheim Krankheiten zu diagnostizieren. Er lief mit einem vermeintlichen Rezeptblock herum und stellte effizient immer das gleiche Rezept für Antibiotika aus.

»Ich erwarte«, sagt die Dame. Sie deutet auf Leos Sitznachbarn Max, der gerade durchs Flugzeugfenster fotografiert.

Max wendet sich vom Fenster ab und grinst, bereit für einen Plausch. »Hm? Wie war das, meine Liebe?«

»Ich erwarte eine Herzerkrankung«, sagt die Dame. »Vierundachtzig Jahre.«

Max runzelt die Stirn. »Herz…? Das habe ich nicht ganz mitbekommen, meine Liebe. Die Motorengeräusche sind so laut!« Hilfe suchend stupst er seine Frau an.

Sue lächelt die Dame strahlend an und hebt die Stimme. »Tut mir leid, das haben wir nicht richtig mitbekommen.«

»Herzerkrankung«, wiederholt die Dame, lauter diesmal. »Vierundachtzig Jahre.«

»Sie haben eine Herzerkrankung?«

»Nein! Nicht ich! Sie!«

»Mit meiner Pumpe ist alles in Ordnung.« Max klopft sich mit der Faust fest auf den fassförmigen Brustkorb.

»Mit vierundachtzig Jahren«, wiederholt die Dame. »Wie bereits gesagt.«

Ratlos sieht Max seine Frau an, und Sue interveniert, wie es gute Ehefrauen tun, um ihre Männer aus verwirrenden gesellschaftlichen Situationen zu erretten.

»Das tut mir sehr leid«, sagt sie. »Haben Sie in letzter Zeit jemanden verloren?«

Die Dame wirkt verärgert, erklärt aber in nachsichtigem Ton: »Todesursache. Lebenserwartung.«

Da kapiert Leo. Sie stellt keine Diagnose, sie prophezeit.

»Todesursache. Lebenserwartung«, wiederholt Sue bedächtig. Sie legt die Hand auf die Schnalle ihres Sicherheitsgurts. »Na gut.«

»Mein lieber Herr Gesangsverein«, sagt ihr Mann.

Die Dame deutet auf Sue. »Ich erwarte Bauchspeicheldrüsenkrebs. Sechsundsechzig Jahre.«

Sue lacht unbehaglich. »Sie erwarten Bauchspeicheldrüsenkrebs? Als meine Todesursache? Du liebe Güte. Mit sechsundsechzig? Das erwarten Sie für mich? Nein, danke!«

»Geh nicht darauf ein.« Max senkt die Stimme und tippt sich an die Stirn. »Sie ist nicht ganz …«

»Da stimmt etwas nicht«, bestätigt Sue leise.

Sie blickt wieder die Dame an und spricht in diesem sehr speziellen Kommandoton, an den Leo sich so gut von den Krankenschwestern erinnert, die sich um seine Großmutter kümmerten. »Wir landen bald, Schätzchen!« Es ist ein Tonfall, der Verwirrung und Schwerhörigkeit durchdringen soll. Leo hasst ihn. Er fand es unerträglich, wenn man mit seiner Respekt einflößenden Großmutter sprach wie mit einem nicht allzu aufgeweckten Vorschulkind. »Falls Sie also noch zur Toilette wollen, sollten Sie vermutlich jetzt gehen.«

Die Dame seufzt. Sie dreht sich um und taxiert Leo.

Leo sagt: »Sie erzählen uns, woran und wann wir sterben werden?«

Später wird er sich Vorwürfe machen. Er wird denken, er hätte sich ein Beispiel an Sue nehmen und gar nicht auf die Dame eingehen sollen, aber seine Gefühle sind durch Erinnerungen an die verwirrt gerunzelte Stirn seiner geliebten Großmutter beeinflusst, die er – Leo! – glätten konnte, indem er bei ihren Wahnvorstellungen mitspielte. Darin war er besser als seine Schwestern. Das waren die letzten Geschenke, die er seiner Großmutter machte. Er wird es auch für diese Dame tun. Es spielt keine Rolle, was für Unsinn sie redet.

»Todesursache. Lebenserwartung«, sagt die Dame. »Es ist eigentlich ganz einfach.«

»Klingt ganz einfach«, bestätigt Leo. »Nur heraus damit.«

Die Dame richtet ihren Finger wie eine Pistole auf die Mitte von Leos Stirn. »Ich erwarte einen Arbeitsunfall.« Ihre Augen haben eine hübsche Farbe: das weiche Blau einer ausgeblichenen Jeans. Ihr Blick wirkt nicht verrückt. Er wirkt traurig, vernünftig, resigniert. »Dreiundvierzig Jahre.«

Dreiundvierzig! Leo empfindet es nicht als Schock – er nimmt das alles so ernst wie einen Glückskeks oder ein Horoskop –, aber einen kleinen Stromstoß verspürt er doch. Glückskekse und Horoskope sind in der Regel nicht so konkret. Er wird im November dreiundvierzig.

»Ich werde bei einem Arbeitsunfall sterben? Dann muss ich die Arbeit vielleicht aufgeben.«

Max lacht anerkennend in sich hinein, während Sue milde besorgt schnalzt wie eine Mutter, die sieht, dass ihr Kind etwas leicht Riskantes macht.

»Gegen das Schicksal kommt man nicht an«, sagt die Dame und runzelt die Stirn, während ihr Blick an Leo vorbeigleitet.

»Dann bringe ich wohl besser meine Angelegenheiten in Ordnung!«, bemerkt Leo, jetzt an sein Publikum gewandt. Diese fidele Seite an ihm erwacht normalerweise erst nach zwei Drinks. Dieser Mann ist nicht verkrampft! Er grübelt nie! Er liegt nicht nachts wach und sorgt sich um seine abrechenbaren Stunden. Diesem Mann wirft niemand vor, er sei ein Workaholic.

Die Dame antwortet nicht. Ihr Gesicht wirkt wie eine zugeschlagene Tür. Sie ist fertig mit ihm. Bedächtig geht sie einen Schritt weiter.

Leo dreht sich auf seinem Sitz um, um sie zu beobachten. Sie steht an der nächsten Sitzreihe. Noch immer so nahe, dass er sie berühren könnte.

»Ich erwarte.« Sie deutet auf eine junge Frau, die ein Kopftuch und darüber einen riesigen Kopfhörer trägt. »Erkrankung der Harnwege. Zweiundneunzig Jahre.«

Die Frau zieht mit dem Daumen eine Hörmuschel vom Ohr. »Wie bitte?«

»Meine Güte«, staunt Sue, die ebenfalls den Hals reckt, um die Dame zu beobachten, während Max den Kopf schüttelt und Leo albern grinst wie der lockere, entspannte Typ, der er nicht ist, und zu ignorieren versucht, dass er das Gefühl hat, ihm drückte jemand sanft, aber beharrlich einen Eiswürfel ans Steißbein.

Kapitel 5

Man hat mir gesagt, ich hätte mit dem Finger auf Passagiere gezeigt und mehrmals gesagt: »Gegen das Schicksal kommt man nicht an.«

Mir wurde beigebracht, dass es unhöflich ist, mit dem Finger auf Menschen zu zeigen, deshalb war ich in diesem Punkt skeptisch, bis ich das Foto sah, das irgendwann in den Zeitungen erschien und auf dem ich ganz eindeutig mit dem Finger auf jemanden zeige, recht theatralisch, so als spielte ich König Lear. Peinlich.

Mir fiel auf, dass mein Haar auf diesem Foto sehr hübsch aussah.

Selbstverständlich ist das keine Entschuldigung.

Jedenfalls stammt der Satz »Gegen das Schicksal kommt man nicht an« von meiner Mutter, nicht von mir. Sie hat ständig solche Redensarten verwendet: Dem Schicksal entgeht man nicht. Es hat nicht sollen sein. Es war vorherbestimmt.

Vermutlich bedeutet das, dass sie eine »Deterministin« war.

Das jedenfalls sagte mir im Sommer 1984 bei einer Dinnerparty ein bärtiger Mann. An seinen Namen erinnere ich mich nicht, nur an seinen prächtigen, buschigen braunen Bart. Er streichelte ihn häufig und zärtlich wie ein geliebtes Haustier, das sich auf seiner Brust zusammengerollt hat.

Wir aßen in einem beigefarbenen Klinkerhaus im nördlichen Sydneyer Vorort Terrey Hills zu lange gegartes Aprikosen-Hähnchen mit zu kurz gegartem braunen Reis. Es war ein heißer Abend, und unsere Gastgeber hatten in einer Ecke des Raums einen Ventilator aufgestellt. Alle paar Sekunden blies uns eine gewaltige Bö das Haar aus dem Gesicht, sodass wir Hunden ähnelten, die den Kopf aus dem Autofenster streckten, und der Bart des bärtigen Mannes flatterte nach links wie eine patriotische Fahne.

Im Nachhinein ist es amüsant, doch damals lachte meines Wissens niemand darüber. Wir waren jung, also nahmen wir uns selbst ernst.

Ich hatte versehentlich eine zutiefst persönliche Geschichte über meine Mutter erzählt. Manchmal mache ich das, wenn ich nervös bin und zu viel trinke, und von beidem kann bei Dinnerpartys ausgegangen werden.

Die Geschichte, die ich erzählte, veranlasste den bärtigen Mann zu der Bemerkung, meine Mutter sei »offensichtlich eine Deterministin«, ebenso wie er. Keiner wusste, was das bedeutete, daher hielt er uns wohlwollend einen Minivortrag (er war Universitätsdozent, er genoss es noch mehr als der Durchschnittsmann, Vorträge zu halten), während unsere Gastgeber sich leise, aber erbittert darüber stritten, ob brauner Reis so knackig sein sollte.

Die Idee des Determinismus, sagte der bärtige Mann, sei, dass alles, was geschieht, jede Entscheidung, die man trifft, jede Handlung, die man vollzieht, »kausal unausweichlich« sei. Warum? Weil alles von etwas verursacht werde: von einer vorhergehenden Handlung, Situation oder einem Ereignis.

Nun. Keiner von uns wusste, wovon zum Henker er redete. Darauf war er vorbereitet. Er vereinfachte es.

Er sagte, Menschen könnten nur so handeln, wie sie handeln. Ein Mörder beispielsweise wird irgendwann morden, seine Kindheit, seine Gene, seine Gehirnchemie, seine sozioökonomische Situation, seine Angst vor Zurückweisung, die wehrlose Frau an der dunklen Straßenecke, die praktischerweise verfügbar ist, all das wird unweigerlich dazu führen, dass er mordet.

Jemand sagte, und zwar recht leidenschaftlich, so als ginge es um einen bestimmten und nicht einen hypothetischen Mord: »Aber er hat sich entschieden zu morden! Er hatte einen freien Willen!«

Der bärtige Mann sagte, er selbst sei ein Vertreter des »harten Determinismus« und glaube daher nicht an den freien Willen. Zwischen zweien seiner Schneidezähne steckte ein braunes Reiskorn, und niemand, nicht einmal seine Frau, wies ihn darauf hin. Möglicherweise hielt sie es für kausal unausweichlich.

Was ich mich frage und was ich den bärtigen Mann jetzt gerne fragen würde, ist: Wenn der freie Wille nicht existiert, wenn alle Entscheidungen und Handlungen unausweichlich sind, muss man sich dann trotzdem dafür entschuldigen?

Kapitel 6

Was zum Henker? Die Sehnen in Sue O’Sullivans Hals protestieren, als sie den Kopf zu schnell dreht, um zu sehen, was die verrückte Dame jetzt macht.

»Au.« Sie blickt wieder nach vorn.

Sue ist Pflegefachkraft in der Notfallambulanz, Mutter von fünf erwachsenen Söhnen und Großmutter von drei wunderschönen kleinen Mädchen und vier wunderschönen kleinen Jungen. Sie ist die Sorte Mensch, die regelmäßig sagt: »Alles schon gehört, alles schon gesehen«, weil sie schon alles gehört und gesehen hat, aber dass eine Fremde ihr im Flugzeug seelenruhig mitteilt, sie habe nur noch drei Jahre zu leben, hört sie zum ersten Mal.

Sie hätte in ihrem Beruf nicht lange durchgehalten, wenn sie sich alles zu Herzen nähme. Tagtäglich hat sie es mit zornigen, gewalttätigen, verstörten, betrunkenen, drogensüchtigen und psychotischen Menschen zu tun. Sie werfen ihr scheußliche Beleidigungen an den Kopf, dazu die eine oder andere sexuell aufgeladene Todesdrohung. Sie lässt es an sich abperlen. Es kratzt sie nicht.

Nun allerdings verspürt sie den überaus törichten Drang, dieser Dame hinterherzulaufen und eine andere Vorhersage zu verlangen, bitte schön. Eine nettere Vorhersage.

Sue plant, mit sechsundsechzig in Rente zu gehen, nicht mit sechsundsechzig zu sterben.

Sie und Max haben Australien noch nie verlassen. Sue hat nicht schon alles gesehen. Überhaupt nichts hat sie gesehen! Ein ganzer Planet voller Burgen und Kathedralen, Gemälde und Skulpturen, Berge und Ozeane wartet darauf, von Sue und Max O’Sullivan gesehen und bewundert zu werden. Im Moment sind sie besonders zuversichtlich gestimmt, was ihre zukünftigen Reiseaussichten betrifft, denn wenn sie es geschafft haben, mit dem Wohnmobil kreuz und quer durch Tasmanien zu fahren, warum dann nicht auch durch Frankreich? Warum nicht Italien? Sie können auch auf der falschen Straßenseite fahren! Da sind sie sich ziemlich sicher!

Und jetzt hört sie, dass es keine solche Reise geben wird, weil sie sehr bald sehr krank werden und Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommen wird.

Den schlimmen Krebs. Jeder Krebs ist schlimm, aber dieser besonders. Schwierige Früherkennung. Keine guten Heilungschancen.

Natürlich stimmt es nicht, aber es gemahnt auf beängstigende Weise daran, dass Menschen mit Plänen krank werden können. Fachärzte verteilen täglich grausame Diagnosen. Was sonst anderen Menschen zustößt, kann auch ihr zustoßen.

»Ich glaube, sie macht diese Vorhersagen für das ganze Flugzeug«, sagt der Mann auf dem Gangplatz neben ihr. Er wendet sich Sue zu, und sie begegnet zum ersten Mal seinem Blick. Es ist, als ob sie für ihn plötzlich zu einem echten Menschen geworden wäre. Bis jetzt war er ein unangenehmer Sitznachbar: hat herumgezappelt wie ein Kleinkind, mit den Fingern auf den Oberschenkeln getrommelt, jeden Blickkontakt gemieden und keinen Zweifel daran gelassen, dass er sehr wichtig und sehr spät dran ist (ja, Mr Wichtig, wir sind alle spät dran!) und daher nicht zum Plaudern aufgelegt.

»Sollten wir einen Flugbegleiter rufen?«, fragt Sue ihn. Es ist immer am besten, einen Mr Wichtig bei Laune zu halten, indem man ihn nach seiner Meinung fragt.

»Vielleicht?«, erwidert der Mann, während Max zugleich gereizt sagt: »Ignorier sie doch einfach.«

Max reibt mit dem Telefon in schnellen Kreisen über seine Armlehne. Gleich wird er das Display zerbrechen. Er hat gut reden. Ihm wurden noch Jahrzehnte zu leben gegeben. Es sind Sue und dieser zappelige Mann, deren Tage gezählt sind.

Sue sucht nach ihrer bevorzugten Flugbegleiterin, einer atemberaubend schönen jungen Frau mit glänzendem Haar namens Allegra (Sue liest Namensschilder immer), die während der Wartezeit charmant mit ihnen geplaudert hat. Sie würde lieber Allegras Blick auffangen, als die Ruftaste zu drücken wie so eine »Karen« mit Anspruchshaltung.

Sie hört: »Ich erwarte Herzstillstand. Einundneunzig Jahre.«

Sue dreht den Kopf noch weiter nach hinten, ist aber nicht groß genug, um gut sehen zu können.

»Ich erwarte Alzheimer. Neunundachtzig Jahre.«

Die Dame klingt immer selbstsicherer, und ihre Stimme wird mit jeder Vorhersage lauter.

Fetzen milde belustigter Bemerkungen werden trotz des Motorenlärms hörbar. Niemand klingt allzu besorgt.

»Sie hat Alzheimer?«

»Vorher hat sie etwas über Harn gesagt.«

»Vielleicht muss sie zur Toilette?«

Wieder die Stimme der Dame, beinahe triumphierend: »Ich erwarte Drogentod. Siebenunddreißig Jahre.«

»Ich bin siebenundzwanzig, nicht siebenunddreißig.«

»Bro. Sie hat nicht dein Alter gesagt. Sie sagt, in diesem Alter stirbst du an einer Überdosis.«

Sue löst ihren Sicherheitsgurt.

»Setz dich.« Max zieht sie am Ärmel, als sie aufsteht und zum Heck blickt. Sie schüttelt seine Hand ab und kniet sich auf ihren Sitz. Der Vorteil, wenn man klein ist.

»Das Anschnalllämpchen ist an«, sagt Max.

»Ist es nicht!« Sie blickt den Gang entlang und nimmt diejenigen Passagiere zur Kenntnis, mit denen Max und sie sich in Hobart unterhalten haben. Dort ist die schwangere Frau, die bei der Sicherheitskontrolle die Schuhe ausziehen musste, die Arme. Sue half ihr. Es ist ihr erstes, bis auf Sodbrennen fühlt sie sich großartig, das Geschlecht kennt sie noch nicht. Da der Bauch eher spitz nach vorn gewölbt ist, prophezeit Sue einen Jungen. (Ihre Bilanz bei Geschlechtsprophezeiungen ist makellos.)

Weiter hinten in der Ausgangsreihe sitzt der sehr große schlaksige junge Mann, der kein Basketballer ist. Sues Söhne hatten alle den gleichen verlegenen, dümmlichen Blick, als sie plötzlich in die Höhe schossen: Ich weiß gar nicht, wie ich hier hochgekommen bin! Sue hat im Zeitschriftenladen mit ihm und dem großen militärisch wirkenden Mann mit dem Bürstenschnitt geplaudert. Zuerst hielt sie die beiden für Vater und Sohn, fand jedoch schnell heraus, dass das nicht stimmte. Nicht alle großen Menschen sind miteinander verwandt, wie Max betonte.

Die arme junge Mutter mit dem Baby und dem Kleinkind kann sie nicht entdecken, gehört haben sie das Baby allerdings, aber hallo! Oh, Moment, da ist die liebe junge Frau, die beim Aufgeben ihrer Tasche so stark zitterte, dass sie ihr Telefon zweimal fallen ließ. Max hob es für sie auf, beide Male, und Sue brauchte nicht lange, um in Erfahrung zu bringen, dass das arme Kind Flugangst hat und heute zum ersten Mal allein fliegt. Sie heißt Kayla. Sue kennt eine mittelalte Kayla, die ein Tierasyl leitet, und erzählte der jungen Kayla ausführlich von ihr, was dieser Gelegenheit gab, Sue Fotos des Welpen zu zeigen, den sie zum achtzehnten Geburtstag geschenkt bekommen hat, und das hat sie hoffentlich abgelenkt.

Der Passagier auf dem mittleren Sitz gleich hinter Sue, dessen grausam harte Kniescheiben sich ihr immer wieder ins Kreuz bohren, sieht Sue nicht. Seine Aufmerksamkeit gilt der Dame, die gerade zu ihm sagt: »Ich erwarte unbeabsichtigte Verletzung. Neunundsiebzig Jahre.«

Seine Augenbrauen schießen in die Höhe. »Sie sind verletzt?«

»Todesursache, Lebenserwartung, wie ich, glaube ich, schon mehrfach sagte.«

Unwillkürlich muss Sue über ihren beherrschten Tonfall lächeln. Es ist der Tonfall einer berufstätigen Frau, die eine Aufgabe zu erledigen hat und mit Leuten konfrontiert ist, die nicht zuhören. Sue kann es ihr nachfühlen.

Am Flughafen ist ihr die Dame nicht aufgefallen, doch jetzt betrachtet sie sie wie beim Triagieren der Patienten in der Notfallambulanz. Klare, aber tief in den Höhlen liegende Augen, trockene, rissige Lippen. Dehydriert? Sue schätzt sie auf Anfang siebzig. Jung für Demenz, aber möglich wäre es. Nicht erregt, gewalttätig, rastlos oder verwirrt. Nichts deutet auf Substanzmissbrauch hin. Sie wirkt normal, vertraut und nett, wie jemand, den Sue von der Wassergymnastik oder vom Einkaufen her kennen könnte. Ihre Bluse ist schön. Weiß mit kleinen grünen Federn. Es ist die Sorte Bluse, die Sue ansprechen würde, wenn sie sie in einem Geschäft sähe, allerdings könnte sie sie sich vermutlich nicht leisten. Wenn sie nebeneinandersäßen, hätte Sue ihr ein Kompliment zu ihrer Bluse gemacht.

»Ich erwarte.« Die Dame deutet auf eine verdrießlich blickende Frau um die vierzig, die eines dieser schreiend bunten, paillettenbesetzten, kaftanartigen Oberteile trägt. Sie sieht eher wie eine Wahrsagerin aus als die Dame. »Lungenentzündung. Vierundneunzig Jahre.«

Sue ist empört. Warum bekommt die Kaftanfrau vierundneunzig Jahre? Sie wirkt nicht sonderlich gesund. Sue würde auf Bluthochdruck wetten.

Die Dame geht weiter den Gang entlang, und Sue kann sie bei dem Motorenlärm nicht mehr hören.

Die Kaftanfrau sieht Sue an. »Wissen Sie, was das sollte?«

»Sie sagt vorher, wann man stirbt«, erklärt Sue.

»Oh, dann habe ich ja Glück. Was ist mit Ihnen?«

Sue tut so, als hätte sie das nicht gehört. Sie setzt sich wieder hin und schnallt sich an. Der Mann hinter ihr bohrt ihr seine Knie sogar noch fester ins Kreuz. Sie hört ihn sagen: »Also, Moment mal, sie sagt, ich werde fünfundsiebzig? Hat sie das gesagt? Oder war es neunundsiebzig?« Als wollte er auf keines der ihm zustehenden Jahre verzichten.

»Du weißt doch, dass sie dummes Zeug redet, oder?« Max legt Sue die Hand auf den Oberschenkel. »Reg dich nicht auf.« Seine Hand fühlt sich zu schwer an. »Sie hat keinen Zugang zu unseren Gesundheitsdaten. Es sei denn, sie wäre eine Hackerin. Heutzutage nicht ausgeschlossen.« Er lacht gezwungen.

»Na ja, sie könnte Hellseherin sein«, sagt Sue. »Oder sich für eine halten.«

»Du glaubst nicht an Hellseherinnen.«

»Woher weißt du das?«, fragt Sue, einfach um schwierig zu sein. Max geht oft stillschweigend davon aus, dass ihre politischen Ansichten und Erinnerungen, ihre Vorlieben beim Essen und Fernsehen sich decken, und meistens stimmt das auch, aber nicht immer! Sie sind separate Menschen!

»Warst du mal bei einer? Nein. Warst du nicht.«

»Doch, war ich«, erwidert Sue. »Ich habe mir die Karten legen lassen. Haben wir zu Janes Fünfzigstem alle getan.«

»Na und? Haben diese Karten irgendetwas darüber gesagt, dass du … bekommst, was sie gesagt hat?«, fragt Max. Er will das Wort »Krebs« nicht aussprechen. Wenn er von einer schweren Krankheit hört, ist der erste Ausdruck, der unwillkürlich über sein Gesicht huscht, reiner Abscheu. Als Widerwille getarnte Angst.

»Nein«, antwortet Sue. Es war vor über zehn Jahren. Die Frau, die ihnen die Tarotkarten legte, prophezeite Sue, ihr Mann werde im folgenden Jahr eine Affäre mit einer Italienerin haben. Sue hat Max nie davon erzählt. Sie wollte ihn nicht auf dumme Gedanken bringen. Sie gab bloß mehr Gas beim Sex und hielt ihn beschäftigt. Sicherheitshalber. Er wirkte erfreut. Womöglich hat sie ihr Schicksal verändert.

»Na also«, sagt Max.

»Nun, ich bin sicher, es gibt gute und schlechte Hellseherinnen. Es ist ja keine exakte Wissenschaft.«

Max knallt sein Telefon auf die Armlehne. »Es ist überhaupt keine Wissenschaft!«

»Schon gut, reg dich ab.«

Plötzlich kapiert sie es: Max will, dass sie sich keine Sorgen macht, weil er selbst besorgt ist. Ihr Mann ist selbstständiger Installateur, ein überaus praktisch veranlagter Mensch. Er kann alles reparieren oder anfertigen, vom Spielhaus über Kuchen bis hin zu einem »Modell des Verdauungstrakts« für eine Enkelin, das am nächsten Tag fertig sein musste, doch wenn ihm etwas Sorgen macht, er aber nichts unternehmen, es nicht reparieren kann, kann er damit nicht umgehen.

Insgeheim sorgt er sich, dass diese Dame doch etwas über ihre Zukunft weiß. Max’ Gefühle äußern sich immer als etwas anderes, genauso wie Nacken-, Kiefer- oder Schulterschmerzen auf einen Herzinfarkt hindeuten können. So war es von dem Moment an, als sie sich vor vierzig Jahren in einer kirchlichen Jugendgruppe kennenlernten, als ein blonder, breitschultriger Junge zu ihr marschiert kam und sie barsch fragte, ob sie mit ihm ins Kino gehen wolle, bitte. Bis heute weiß Sue nicht, warum sie Ja gesagt hat, denn er wirkte, als hätte ihm jemand die Pistole auf die Brust gesetzt, so unfreundlich war seine Miene. Erst als sie einwilligte, verwandelte sich sein Gesicht. »Wirklich?« Er grinste jungenhaft und bekam dabei die berühmten O’Sullivan-Grübchen, die er allen fünf Söhnen und zweien ihrer Enkelkinder vererben sollte. »Wirklich? Ich war ganz sicher, dass du Nein sagst.« Als sie diese Grübchen sah, war es um sie geschehen.

»Niemand kann in die Zukunft sehen«, ärgert sich Max.

Onkologen schon, denkt Sue. Onkologen, Neurologen, Kardiologen, Hämatologen. Alle diese verdammten Ologen. Sie sind die Wahrsager. Sie deuten keine Karten, sie deuten Blutuntersuchungen, Röntgenbilder, Gentests und sehen Schlimmes in der Zukunft.

»Ich sterbe nicht mit sechsundsechzig, Liebling.« Sie zieht das Bordmagazin aus der Sitztasche vor sich und deutet auf die Werbung auf der Rückseite. »Wir werden durch Europa tingeln.«

»Genau.« Max’ Schultern entspannen sich. »Das arme alte Mädchen spinnt.« Er hält das Telefon übers Magazin und macht ein Foto von der Flusskreuzfahrtanzeige.

Dann beugt er sich vor und wendet sich an den Mann neben Sue auf der anderen Seite des Gangs. »Sie machen sich hoffentlich keine Sorgen wegen des ›Arbeitsunfalls‹, Kumpel? Sie glauben doch nicht an Hellseher, oder?«

»Eigentlich nicht«, erwidert der Mann. »Aber nächstes Jahr werde ich wohl besonders vorsichtig sein. Ich werde im November dreiundvierzig.«

»Haben Sie einen gefährlichen Beruf?«, fragt Sue.

»Bauingenieur.«

»Dann behalten Sie mal lieber den Helm auf«, sagt Max.

»Ach, na ja, ich sitze meistens am Computer, aber ja, sicher, ist vielleicht eine gute Idee –« Er wölbt die Hände über seinem Kopf und duckt sich, um einem imaginären Flugobjekt auszuweichen.

»Entschuldigen Sie, wir haben uns gar nicht vorgestellt«, sagt Sue. »Ich bin Sue, und das ist Max.«

»Leo.« Der Mann beugt sich über Sue und schüttelt Max die Hand.

Kurz herrscht Schweigen. Leo zupft an seiner Hose. Max verschränkt die Hände vor dem Bauch. Ein bisschen zu viel gutes Essen und guter Wein in Tasmanien. Diese Woche kommt viel Salat auf den Speisezettel. Sue malt mit dem rechten Fuß die Buchstaben des Alphabets in die Luft. Sie hatte vor vielen Jahren einen Bänderriss und versucht, die kräftigenden Übungen beizubehalten, sooft es ihr einfällt.

Jetzt dreht Leo sich zur Seite und wendet sich Sue formell zu, als wären sie bei einer eleganten Abendgesellschaft und er richtete das Wort an den Gast zu seiner Linken. Er hat schöne grüne Augen. Sue hört mit dem Knöchelkreisen auf und lächelt. Sie verspürt mütterliche Gefühle für ihn, aber auch eine milde Anziehung. Es ist befremdlich, wie oft ihr das neuerdings passiert.

»Es tut mir leid, dass ich so ungesellig war«, sagt er. »Ich verpasse wegen der Verspätung das Schulmusical meiner Tochter.«

»O nein«, sagt Sue. »So ein Pech.« Sie tätschelt seinen Arm. Vergisst die Anziehung und ist jetzt ganz Oma. Sie hat ihn völlig falsch eingeschätzt. Er ist nicht Mr Wichtig, er ist ein gestresster junger Vater. »Wie alt ist sie?«

Ehe er antworten kann, übertönt eine besorgte jugendliche Stimme das Dröhnen des Flugzeugs. »Moment mal, Sie erwarten was?«

»Okay, ich glaube, wir sollten wirklich … «, setzt Sue an, aber Max und Leo strecken schon die Hände nach den Ruftasten aus.

Kapitel 7

Schauen Sie, ich kann meine Frage selbst beantworten. Ich muss den bärtigen Mann nicht fragen.

Man sollte sich immer für seine Handlungen entschuldigen. Ob man an den freien Willen glaubt oder nicht.

Manieren sind wichtig.

Eine aufrichtige Entschuldigung kann eine Freundschaft, eine Ehe, sogar ein Leben retten.

Sagen Sie einfach, dass es Ihnen leidtut. Das ist alles, was Sie tun müssen.

Es tut mir leid. Unendlich leid.

Es könnte mir wirklich nicht mehr leidtun.

Kapitel 8

Die Kabinenchefin Allegra Patel ist auf der Toilette, als die Rufsignale ihr kleines Quengelkonzert anstimmen. Also mal wieder Murphys Gesetz. Oder vielmehr Allegras Gesetz. Ihre Periode ist eine Woche zu früh gekommen, und jetzt kramt sie in ihrer Tasche nach einem Tampon. Jedes Mal, wenn sie glaubt, sie hätte einen gefunden, ist es wieder ihr Lippenpflegestift, worüber sie leise und ein bisschen diabolisch lachen muss.

Heute ist ihr achtundzwanzigster Geburtstag, und sie hat zwar nicht mit Champagner und Regenbogen gerechnet, aber doch angenommen, es werde ein erfreulich unspektakulärer Freitag werden, nicht einer von diesen Tagen, an denen alles ein klein wenig schiefgeht und sich unter den Augenlidern dieses Sandpapiergefühl aufbaut.

»Sachte, sachte«, murmelt sie, als sie den ersten grausamen Klammergriff eines Krampfs spürt. Wenn sie fliegt, sind die Krämpfe immer schlimmer.

Sie arbeitet sich in die hintersten Ecken ihrer Tasche vor.

Überschwängliche Erleichterung: ein einzelner, herrlicher Tampon. Danke, Universum.

Als sie den Dienstplan für ihren Geburtstag bekam, freute sie sich: Sydney–Hobart, Hobart–Sydney. Rechtzeitig zum Abendessen mit Eltern und Bruder zu Hause. Sie mag diese Strecke. Der Flug ist nicht allzu lang, aber auch nicht so kurz, dass man sich ein Bein ausreißen muss, um alles zu schaffen. Als Bonus war ihr Freund Anders, den sie seit der Bodenausbildung kennt, für dieselbe Crew eingeteilt. Er traf mit Donuts und einem herzförmigen Heliumballon in Metallic-Rot zum Briefing vor dem Flug ein.

Von da an ging es leider bergab.

»Nicht diese beiden Wichser zusammen«, stöhnte Anders, als ihre Piloten wie Filmhelden in den Crew-Raum stolzierten. »Für zwei so aufgeblasene Egos ist im Cockpit nicht genug Platz.«

Kapitän Victor »Vic« Levine wandte sich in der gewohnten schroffen Kürze an sie. Wetter unauffällig. Flüge voll. Levine ist nicht unhöflich. Er nimmt nur die Existenz anderer nicht zur Kenntnis, es sei denn, sie sind ebenfalls Piloten. Für ihn ist die gesamte Kabinenbesatzung austauschbar. Sie sind nicht ganz real für ihn. Sie sind wie Hologramme.

»Geburtstag, was?«, sagte der Erste Offizier Jonathan »Jonny« Summers, anstatt ihr zu gratulieren wie ein echter Mensch. Er nahm einen Donut, aß ein winziges Stück, verzog das unverschämt gut aussehende Gesicht, als hätte er in eine Zitrone gebissen, und ließ ihn vor aller Augen in den Mülleimer fallen.

»Ich werde nie jemanden so sehr lieben, wie ich diesen Kerl hasse«, flüsterte Anders Allegra ins Ohr. Er war besonders bekümmert über den geringschätzigen Umgang mit dem Donut, weil er selbst sich gerade einem rigorosen Intervallfasten unterzieht. Nächste Woche ist er zu einer Hochzeit eingeladen, bei der er einem Ex begegnen wird, den er seit fünf Jahren nicht gesehen hat. Allegra wird froh sein, wenn diese Hochzeit endlich vorüber ist.

Die beiden anderen Mitglieder von Allegras heutiger Crew sind in Ordnung: nur mäßig nervig.

Kim ist eine behäbige, gut gepolsterte Frau, die seit den Achtzigern bei dieser Fluggesellschaft arbeitet, durch die Kabine schlendert wie die Gastgeberin einer Grillparty und gerne mal den Ellbogen auf die Rücklehne eines Sitzes stützt, um ausgiebig mit Passagieren zu plauschen. Ein guter Service ist ein schneller Service, aber wenn Kim auf der anderen Seite deines Wagens steht, ist der Service niemals schnell. Ellie ist genau das Gegenteil von Kim, sie ist jung und übereifrig. Sie hat gerade erst die Ausbildung abgeschlossen und strotzt vor neuem Wissen, möchte Eindruck schinden und am liebsten jede Ansage übernehmen.

Auf dem Hinflug informierte Ellie Allegra darüber, dass Anders eine Tüte Brezeln vom Essenswagen genommen hatte, was für Ellie »streng genommen Diebstahl« war. Warum sind frischgebackene Flugbegleiter immer solche Petzen?

»Mir war flau im Magen!«, erklärte Anders, der sich mehr dafür schämte, dass er mit einer halben Brezel sein Fasten gebrochen hatte, als wegen des Verstoßes gegen die Vorschriften.

»Iss sie alle auf, du siehst aus wie eine Leiche!«, zischte Allegra und fragte sich, ob diese bescheuerte Diät sich zu einem echten Sicherheitsrisiko auswachsen würde, mit dem sie sich befassen musste.

Und dann: die Startverzögerung.